美国黑人女小说家 托尼 莫森 Toni_Morrison

- 格式:ppt

- 大小:3.55 MB

- 文档页数:25

2008年8月第27卷第8期黑龙江教育学院学报Journal of Heil ongjiang College of Educati on Aug .2008Vol .27No .8 收稿日期:2008-04-01作者简介:王春凤(1980-),女,黑龙江伊春人,英语语言文学硕士研究生,哈尔滨师范大学恒星学院英语系教师。

黑人女性的身份解读———评托妮・莫里森的小说《宠儿》王春凤(哈尔滨师范大学,哈尔滨150080) 摘 要:《宠儿》是美国黑人女作家托妮・莫里森的巅峰之作。

它揭露了美国黑人在奴隶制被废除前的悲惨生活,揭示了奴隶制给黑人所带来的巨大影响。

从女性主义和种族的视角对文中四位女主人公:贝比・萨格斯、塞丝、宠儿和丹芙进行分析,可以窥见黑人女性对身份的寻求。

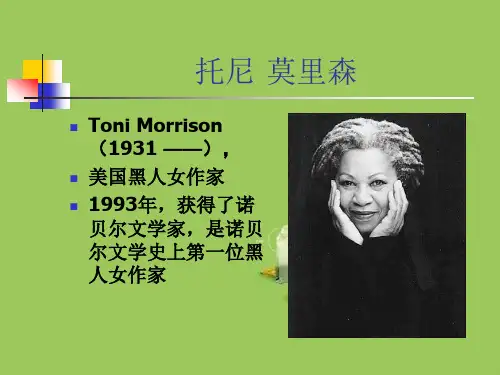

关键词:身份;种族;女性主义中图分类号:I 106.4 文献标志码:A 文章编号:1001-7836(2008)08-0123-03 一、概述当代美国黑人女作家托妮・莫里森(Toni Morri 2s on )(1931—)自1970年发表其处女作《最蓝的眼睛》之后,便文思泉涌,一发而不可收笔。

《秀拉》(1973)、《所罗门之歌》(1977)、《沥青娃娃》(1981)、《宠儿》(1987)、《爵士乐》(1992)相继问世。

其中《宠儿》被认为是她最成功的作品。

1993年莫里森荣获诺贝尔文学奖,进一步奠定了她作为一位杰出的美国小说家的地位。

《宠儿》是莫里森的力作,自一问世,便轰动文坛,获全国书评界提名。

除获得普利策奖以外,它还获得全国图书奖及罗伯特・肯尼迪奖。

《宠儿》讲述了一个触目惊心的故事:黑女奴塞丝在携女逃亡途中遭到追捕,为了不使自己的女儿重新沦为奴隶,她毅然扼杀了自己的幼女。

18年后,被她杀死的女婴还魂归来,以自己的出现日夜惩罚母亲当年的行为。

本文从女性主义和种族的角度出发,通过对《宠儿》中的四个女主人公:贝比・萨格斯、塞丝、宠儿和丹芙的分析,来揭示《宠儿》中黑人女性对身份的寻求及莫里森对黑人女性和黑人文化出路问题的探索。

托尼·莫里森作品中的黑人创伤综述托尼·莫里森(Toni Morrison)是美国著名作家,她的作品以揭示黑人经历的创伤和种族问题而闻名。

在她的小说中,她以深入人心的方式描绘了黑人人物的痛苦、压迫和复杂的个人经历。

莫里森的小说中的黑人创伤主题可以追溯到她的早期作品《飞行人》(The Bluest Eye)。

这本小说讲述了一个年轻黑人女孩佩肂痛苦的童年,她因为对自己外貌的不满和对白人理想的渴望而活在自我恶化和自我憎恨中。

佩肂经历了种族歧视、家庭暴力以及自我压迫等多种创伤,最终导致她精神崩溃。

《飞行人》揭示了黑人女性身份认同问题的创伤,以及对于黑人人物来说,美丽和价值之间的紧张关系。

在莫里森的另一部代表作《自由》(Beloved)中,她讲述了一个被奴役和虐待的黑人妇女的故事。

小说以她的名字Beloved为标题,这个名字代表着她在生命中承受的痛苦。

Beloved被奴役者杀死,但她的灵魂仍然留在世上,对母亲以及整个黑人社群带来了心理和情感上的痛苦。

《自由》通过揭示奴役制度对黑人人物身心的创伤,对种族歧视和历史记忆的痛苦,以及奴隶被剥夺母亲角色的创伤进行了探索。

莫里森的作品中还涉及到种族和性别问题的交织。

在《生命之谣》(Jazz)中,她通过讲述一个关于爱情、欲望和疯狂的故事,探讨了黑人男子的身份认同问题。

小说以男主人公维斯洛夫的视角叙述,他通过回忆自己的爱情故事来探索自我和社会的关系。

维斯洛夫经历了种族歧视和个人痛苦,最终理解到爱情、自由和身份之间的复杂关系。

莫里森的小说中的黑人创伤主题常常涉及到个人的心理和情感,以及对社会和历史事件的反思。

她以深入的洞察力和细腻的描写,揭示了黑人人物内心的创伤和矛盾,以及种族歧视和历史遗留问题对他们的影响。

通过她的作品,莫里森为我们提供了一个反思、理解和关爱黑人创伤的视角,以及重建个人和社会身份的可能性。

《宠⼉》中象征意蕴的多重解读2019-03-02摘要: 托妮·莫⾥森是美国当代最具影响⼒的⿊⼈⼥作家。

其巅峰之作《宠⼉》运⽤了⼤量象征⼿法,对深化和充实主题起到了点睛作⽤。

本⽂通过详细分析《宠⼉》中主要事物和⼈物的象征意蕴,旨在揭⽰其深刻的主题、领会作品的思想内涵、丰富和拓展作品的阐释空间。

关键词: ⼩说《宠⼉》象征意蕴事物⼈物托妮·莫⾥森(Toni Morrison)是当代美国⿊⼈⽂学作家的杰出代表,也是第⼀位摘得诺贝尔奖桂冠的⿊⼈⼥作家。

莫⾥森作为⼀名⾮裔美国⿊⼈作家,始终从美国⿊⼈的历史和现实⽣活中选取创作题材,并“以其丰富的洞察⼒和诗情画意的⼩说把美国现实的⼀个重要⽅⾯写活了”(雷格,2000)。

⼩说《宠⼉》(Beloved)发表于1987年,⼩说以⼀个⿊⼈母亲杀婴的故事为主线,深刻揭⽰了奴⾪制在⿊奴⼼灵上所留下的巨⼤创伤。

该书展⽰了作者娴熟的写作技巧、⾼超的叙事技巧和深刻的思想内涵,并为莫⾥森赢得了普利策奖。

象征,作为⼀种独特的艺术表现⼿法,是⽤客观世界中的具体事物或形象等来暗⽰和传达作者的思想和情感。

⼩说充满⼤量象征意象,从树、⽔、红丝带到⼈物、房屋,遍布全⽂,相互呼应,莫⾥森“以诗话现实主义的⼿法将丰富的象征意义和隐喻意象与⿊⼈历史⽂化和主⼈公的⼼理真实结合起来,虚实相衬,巧妙地神话了全书的主题,重现了⿊⼈经历的诗⼀般的美妙和痛苦”(孙薇,2002)。

本⽂主要分析具有象征意义的事物和⼈物,揭⽰其丰富⽽深刻的象征意蕴。

⼀、事物的象征意蕴许多事物在⼩说中多次出现,往往具有象征意蕴,既为情节发⽣提供了场景,⼜推动了情节发展。

1.“甜蜜之家”“甜蜜之家”是塞丝在奴⾪制下⽣活过的⼀个南部种植园,⼀个美好的名字。

那⾥有如天堂般迷⼈的风景,似乎是⼀个甜蜜⽽温暖的港湾。

正是在这个所谓的“甜蜜之家”,六个⿊奴没有任何⾃由,只有⽆⽌尽地“被租⽤,被出借,被购⼊,被送还,被储存,被抵押,被赢被偷被掠夺”。

托尼·莫里森作品中的黑人创伤综述托尼·莫里森(Toni Morrison)是美国现代文学的重要作家之一,她的作品以揭示黑人社会和个体内心的创伤为主题,探索了黑人身份和经历的复杂性。

在她的小说中,黑人创伤经历被深入研究和呈现,并呼吁社会对这些创伤给予关注和关怀。

本文将对托尼·莫里森作品中的黑人创伤进行综述。

莫里森作品中最常被提及的黑人创伤是奴隶制度所带来的身体和心灵上的伤害。

在《宝贝》(Beloved)中,主人公塞斯特(Sethe)是一个逃离奴隶制度的黑人妇女,她为了给自己的女儿一个自由的未来,选择了杀死她。

这个行为带给塞斯特无尽的内疚和痛苦,她的内心深处始终被过去的创伤所困扰。

这个故事揭示了奴隶制度对黑人个体和家庭的摧毁,以及黑人后裔对过去的痛苦和记忆的继承。

莫里森作品中还探讨了种族暴力对黑人社区的创伤影响。

在《天堂》(Paradise)中,莱斯•芒拉特(Ruby)这个小镇的黑人居民曾经历了一系列的种族屠杀事件,导致社区陷入混乱和破碎。

这个故事揭示了种族暴力对于黑人社区的持久伤害,使得个体和整个社群无法忘记过去的创伤。

莫里森通过描写芒拉特居民的心理状态和行为举止,呈现了种族暴力对生活的持续影响。

在莫里森的作品中,个体内心的创伤也得到了重视。

在《琴棋书画》(Jazz)中,主人公维奥莱特(Violet)和约·特雷斯(Joe Trace)的婚姻因为外遇而陷入危机,维奥莱特为了保护自己的婚姻,采取了极端的行动。

这个故事展现了夫妻关系中的心理创伤和对爱情的追求,同时也揭示了种族和性别对个体心灵的伤害。

在托尼·莫里森的作品中,黑人创伤是一个重要的主题,她通过细腻的描写和复杂的情节,将黑人社区和个体的创伤经历深入刻画。

这些创伤不仅来自于历史上的奴隶制度和种族屠杀,也来自于个体内心深处的挣扎和痛苦。

莫里森的作品呼吁社会对这些创伤给予理解和关怀,并在理解的基础上寻求和平和救赎。

托尼·莫里森作品中的黑人创伤综述托尼·莫里森(Toni Morrison)是一位著名的美国黑人作家,她以描写黑人社会和黑人个人经历而闻名。

她的作品中经常涉及一系列黑人创伤,从奴隶制度到种族歧视,从内心压抑到身体伤害。

以下是对托尼·莫里森作品中黑人创伤的综述。

首先是奴隶制度的创伤。

在《宠儿》(Beloved)这部小说中,莫里森描写了一个黑人女性的故事,她逃脱了奴隶制度,并为自己的孩子选择了一个自由的生活。

过去的创伤仍然追逐着她,她被逼迫杀死自己的孩子,以免他们重返奴役生活。

这个故事展示了奴隶制度对黑人社区造成的巨大伤害和心理创伤。

其次是种族歧视的创伤。

在《乌托邦》(Paradise)这部小说中,莫里森描绘了一个由黑人组成的小镇,他们试图逃离白人的种族歧视和压迫。

他们发现即使在相对独立的地方,他们仍然受到不公正的待遇和恶意的污蔑。

这种种族歧视对个人的心理和身体造成了巨大的伤害,令他们无法摆脱。

第三是内心压抑的创伤。

在《蓝色眼睛》(The Bluest Eye)这部小说中,莫里森描述了一个年轻黑人女孩的故事,她对自己的黑人身份感到厌恶,并希望自己能拥有白人的外貌和特权。

她认为自己的黑人身份是自己所受创伤和不幸的原因。

这个故事揭示了种族自卑的心理创伤,以及内心压抑的悲伤和恐惧。

最后是身体伤害的创伤。

在《亲爱的》(Dear)小说中,莫里森描写了一位黑人女性的故事,她被丈夫残忍地虐待。

这个故事展示了家庭暴力对个人的身体和心理造成的创伤。

莫里森揭示了对妇女的身体伤害和镇压,以及在黑人社区中长期存在的暴力文化的问题。

托尼·莫里森的作品中充满了对黑人创伤的描绘。

通过故事中的人物和情节,她向读者展示了奴隶制度、种族歧视、内心压抑和身体伤害对黑人社会和个人的巨大伤害。

她的作品不仅向我们展示了黑人所受的苦难,也提醒我们思考和反思种族关系的问题,并呼吁消除这些创伤并创造一个更加公正和平等的社会。

黑暗中的游戏——托妮·莫里森对黑人文化身份的重构黑暗中的游戏——托妮·莫里森对黑人文化身份的重构托妮·莫里森(Toni Morrison)是美国文学史上最杰出的黑人女性作家之一,她的作品以深入探索黑人文化身份和历史、揭示黑人社会经验为特色,她批判性同时也是创造性地对黑人文化进行了重新塑造。

本文将以莫里森作品中的两部代表作品《最好的盖洛普》和《亲爱的》为例,探讨莫里森通过塑造黑人文化中的黑暗经验,对黑人文化身份进行重构的创造性方式。

莫里森的作品揭示了黑人社会在美国历史中的被压迫和被剥夺的经验。

她利用黑暗的符号和象征来表达黑人被剥夺以及黑人社会所遭受的痛苦,从而重新定义黑人文化的身份。

在《最好的盖洛普》中,她通过描绘一个黑人女性在奴隶制度下被剥夺了自由和母性的经历,从而探讨了种族、性别和社会地位之间的交织关系。

莫里森以黑暗的景象来描述女性的痛苦,以暗示黑人社会历史上的痛苦和剥夺。

另外,在这本小说中,莫里森还创造了“鬼魂”的形象,暗示黑人社会中被压迫的人们无法摆脱过去的枷锁。

通过揭示黑人文化中的黑暗经验,莫里森赋予黑人身份以特殊而有力的文化意义。

在《亲爱的》中,莫里森继续以黑暗经验作为重构黑人文化身份的手段。

小说中的主人公赛思·舒格(Sethe)是一个逃亡奴隶,她曾经为了保护自己的孩子们而杀害了她的一个婴儿。

这个故事揭示了奴隶制度下,黑人母亲无法保护自己孩子的痛苦经历。

莫里森在小说中利用黑暗、幽闭以及鬼魂的想象来描绘赛思的内心世界,以此展示黑人社会在奴隶制度下所受的创伤。

通过这种描绘,莫里森不仅让读者感受到黑人文化中的黑暗经验,还探讨了黑人身份的复杂性和黑人社会在历史中所经历的创伤。

托妮·莫里森的作品中黑暗的描写并非仅仅是呈现痛苦和剥夺,更重要的是通过这些描写,莫里森探索了黑人文化中的力量和坚韧。

她以黑暗为背景,展现了黑人社会在被迫处于困境中时所展现出的坚毅和抵抗。

托尼·莫里森作品中的黑人创伤综述托尼·莫里森(Toni Morrison)是美国当代最著名的作家之一,她是美国文学史上第一位获得诺贝尔文学奖的黑人女性。

托尼·莫里森的作品中,黑人创伤是一个重要的主题,她通过叙述黑人社会、文化、历史中的种种困境,呈现了黑人身体和精神上的创伤,并深入探讨了种族、阶级和性别问题。

托尼·莫里森的第一部小说《天堂》(The Bluest Eye)描写了一个年轻黑女孩佩奇(Pecola)的生活,她生活在一个种族歧视和贫困的社区中,被白人社会所忽视。

佩奇渴望获得美丽和爱,但她身体和灵魂上的创伤令她疯狂。

小说中的其他角色,比如佩奇的母亲,也反映了黑人女性在爱情、婚姻、母爱上所承受的巨大压力和困境。

托尼·莫里森的另一部作品《至爱》(Beloved)是以一个真实的历史事件为背景:美国南方的奴隶制度。

小说中,主人公希波·格林(Sethe)是逃离奴隶制度的黑人母亲,她的女儿被她杀害,以免让她重回奴隶生活。

这一事件留下了深刻的创伤,它不仅影响了希波的生活,还影响了她的家庭和社群。

小说中的“至爱”(Beloved),是希波女儿的幽灵,象征着被奴隶制度彻底摧毁的黑人身体和灵魂的创伤。

托尼·莫里森的作品中,黑人创伤不仅是个人层面的经历,它还反映了整个黑人社会和文化的历史经验。

作品中所描绘的黑人社会的困境和难以逾越的障碍,表达了黑人所受的系统性压迫和剥削。

与此同时,托尼·莫里森的作品中,也关注了黑人社会和文化自主性的力量,试图为黑人赋予崇高的历史意义和价值,拓展了读者对种族问题的认知和思考。

总之,托尼·莫里森作品中的黑人创伤是她极富深度和广度的作品的重要主题之一。

她通过生动的叙述和深入的探索,揭示了黑人身体和灵魂上的创伤,并提出了对这一问题的反思和探讨。

她的作品不仅为黑人历史与文化赋予新的意义和价值,也为人们思考种族、阶级和性别问题提供了深刻的启示。

2019年3月㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀广西师范学院学报(哲学社会科学版)M a r .2019第40卷第2期㊀J o u r n a l o fG u a n g x i T e a c h e r sE d u c a t i o nU n i v e r s i t y (P h i l o s o p h y an dS o c i a l S c i e n c e sE d i t i o n )V o l .40N o .2D O I :10.16601/j.c n k i .i s s n 1002G5227.2019.02.002托妮 莫里森小说«家»的后现代叙事技巧∗姚本标,周思敏(南宁师范大学外国语学院,广西南宁530299)[摘㊀要]㊀托妮 莫里森是美国文坛上举足轻重的黑人女小说家.«家»是她的第10部长篇小说,主要讲述从朝鲜战争退伍回来的黑人士兵弗兰克到亚特兰大拯救妹妹茜.故事主线虽然简单,但是莫里森在«家»这部小说中运用了碎片式叙事㊁元小说和不确定性等后现代叙事技巧,使得小说情节扑朔迷离,充满神秘色彩,从而引发读者深思,促使读者积极参与小说的构建.[关键词]㊀«家»;后现代叙事;碎片式叙事;元小说;不确定性[中图分类号]㊀I 712.074㊀㊀[文献标识码]㊀A㊀㊀[文章编号]㊀1002G5227(2019)02G0008G05㊀㊀托妮 莫里森(T o n iM o r r i s o n )是一位杰出的美国非裔女作家,1993年获得诺贝尔文学奖,在美国文坛上有着举足轻重的地位.«家»是莫里森于2012年发表的第10部小说.虽然这部小说篇幅较短,只有100多页,但是好评如潮.«纽约时报»给予«家»一个很高的评价: 这本令人难忘的薄薄的小说是理解莫里森全部作品的一把钥匙. [1]«华盛顿邮报»评论«家»: 这则平静但却惊恐的故事包含了莫里森以前所有探寻的令人震惊的主题.虽然她从来没有如此简洁,但语言上的克制更证明了她驾驭文字的能力. [2]«家»的故事背景发生在20世纪50年代.小说主要讲述一个从朝鲜战场退伍回来的黑人士兵弗兰克 莫尼(F r a n k M o n e y)收到一封信,得知在亚特兰大一位白人医生家里工作的妹妹茜(C e e )生命垂危,于是到亚特兰大将妹妹带回佐治亚州洛特斯老家疗伤.莫里森旨在通过这部小说批判种族歧视以及朝鲜战争给美国黑人带来的创伤,并呼吁黑人团结合作㊁相互支持走出精神困境,一步步构建自己的精神 家园.作为具有代表性的后现代作家之一,莫里森在创作小说的过程中常常使用后现代叙事技巧对故事情节进行谋篇布局.莫里森在«家»这部小说中也使用了后现代叙事技巧.目前,国内外研究主要从主题上对这部小说进行探析,研究视角主要集中在创伤理论㊁种族主义㊁女性主义和文化书写上.虽然已有少数学者从叙事学的角度分析这部小说,比如修辞性叙事㊁空间叙事以及叙事策略等,但从后现代叙事角度来看,小说运用了碎片式叙事㊁元小说等后现代叙事技巧,进一步突出了小说主题.该小说后现代叙事风格可谓独树一帜.一㊁碎片式叙事对传统叙事模式的颠覆㊀㊀碎片式的叙事手法是后现代派小说的主要特征之一.碎片式叙事意味着主要情节㊁人物㊁主题㊁图像引用等在整个作品中是支离破碎的. 后现代主义者不以追求有序性㊁完备性㊁整体性㊁全面性㊁完满性为目标,而是持存于㊁满足于各种片段性㊁凌乱性㊁边缘性㊁分裂性㊁孤立性之中. [3]传统的小说都是以开端㊁发展㊁高潮㊁结局的线性结构来展开故事情节的.而后现代派小说家更喜欢运用非线性叙述来展开故事情节,使得情节更加跌宕起伏.一些后现代派小说家使用碎片式的叙事手法,颠覆传统叙事模式,故事情节看似支离破8 ㊀[收稿日期]㊀2018G12G20∗[基金项目]㊀2015年度国家社科基金一般课题(15B WW 050);广西研究生教育创新计划2017年度项目美国黑人女作家托尼 莫里森小说研究 (Y C S W 2017179)㊀[作者简介]㊀姚本标(1968 ㊀),男,广西百色人,南宁师范大学外国语学院教授,硕士生导师,研究方向:英美文学;周思敏(1993 ㊀),女,广东茂名人,南宁师范大学外国语学院硕士生,研究方向:英美文学.㊀[引用格式]㊀姚本标,周思敏.托妮 莫里森小说«家»的后现代叙事技巧[J ].广西师范学院学报(哲学社会科学版),2019,40(2):8G12.2019年姚本标,等/托妮 莫里森小说«家»的后现代叙事技巧第2期碎㊁残缺不全㊁逻辑混乱,实则是作者深思熟虑的安排,每一个故事碎片的安排都有其重要意义.莫里森作为一个后现代派作家,在小说中常运用碎片式叙事技巧.在«家»这部小说中,莫里森通过碎片式叙事来展开故事情节.小说的开头设置了紧张㊁神秘的氛围.小说的第一章讲述了儿时弗兰克与茜在洛特斯郊外的农场看到几个大人在埋葬一个黑人.第二章讲述的却是弗兰克逃离疯人院,在去往亚特兰大求助妹妹的路上得到了锡安会的约翰 洛克牧师㊁波特兰的杰西 梅纳德牧师㊁比利 沃森等人的帮助.这两个章节之间的过渡并不连贯,而是一下子跳跃到另一个时空.第一章的故事情节的后续发展也没有交代.文章的开头没有采用线性叙述的手法,而是采用碎片式叙事的手法来设置悬念,引人入胜,激发读者阅读兴趣. 这种碎片式的叙述要求读者必须参与到故事的构建中,来筛分人物的关系,拼凑零碎的记忆片段,补充叙述的空白,重建事件的始末. [4]281«家»这部小说的故事主线讲述了从朝鲜战争退伍回来的黑人士兵弗兰克去亚特兰大拯救病危的妹妹茜,并一起返乡疗伤.莫里森采用碎片式的叙事手法,打破时空界限,频频切换时间和空间,在现实与过去之间来回切换㊁收放自如.在现实的故事主线中交织着许多弗兰克零零散散的回忆:儿时一家人被3K党赶出德克萨斯;儿时在洛特斯的祖母家过着寄人篱下的生活;儿时兄妹二人在洛特斯郊外看到几个大人埋葬黑人;祖母丽诺尔对茜的虐待与冷落;弗兰克与莉莉的相识㊁相爱与感情破灭;弗兰克在战场上亲眼目睹儿时的伙伴战死沙场;在朝鲜时杀害了一个小女孩 弗兰克的回忆看似散乱㊁毫无逻辑,但每一个回忆的碎片却都与故事主线环环相扣㊁紧密连接.莫里森擅长于 巧妙地将每一个碎片安放妥帖,焊接牢固,将这样一个表面上杂乱无章㊁支离破碎的庞大结构严谨地组织起来,读者被其魔力吸引着,渐渐进入它所虚构的现实 [5].这部小说的故事情节虽然简单,但是通过碎片式的叙事让原本简单的情节变得更加扑朔迷离㊁丰富有趣,引发读者思考.«家»的叙事时间迂回曲折,时而前进,时而返回,呈螺旋上升发展,中间插叙许多弗兰克回忆的碎片,这让弗兰克拯救茜的路途看上去更加遥远㊁更加漫长了.碎片式的叙事手法的运用可以巧妙地契合小说主题和人物塑造,更能充分地展现小说的主题.小说中曾多次描写了弗兰克的怪异举动,却没有交代其原因,让读者带着疑问去阅读.比如某天早晨,弗兰克看到一个救护人员在救助一个正在吐水的小女孩,血从她鼻子里流出来.弗兰克的反应很激烈: 悲伤像打桩机般击中了我 胃往下沉 我冲出人群 站都站不稳 在公园里的长凳上睡了几晚 ,弗兰克作为第一人称视角的叙述并没有对自己的过激反应做出解释.还有一次在教堂聚会上,一个小女孩够不到蛋糕,弗兰克把装蛋糕的浅盘向她推过去.小女孩冲他露出一个大大的笑容以示感谢.而弗兰克却突然丢下手里的食物,冲出了人群.后来,莉莉问他是不是跟朝鲜那阵子有关,弗兰克却避而不谈.第三人称的全知全能的视角也没有解释缘由.第三次的怪异举动发生在那一次弗兰克和莉莉一起去看电影. 他们坐立难安地看完了«一路狂奔».在那之后,弗兰克会在夜里醒来,攥紧拳头,一声不吭地坐在黑暗中.他们再也不去看电影了. [6]78碎片式的叙事,突如其来的怪异举动,让读者们越来越疑惑:弗兰克之前到底发生了什么事情而导致这些怪异的举动.这让读者们猜测是否是由于战争的创伤而造成的后遗症.在第九章里,弗兰克装作是目击者的角度来讲述一位士兵枪杀一个朝鲜的小女孩的过程.起因是那个小女孩对那个士兵做出了性暗示:伸手去碰他的性器官,并用朝鲜语说了句 呀呣呀呣 .于是那个士兵一枪打飞了她.至于杀人的原因弗兰克说: 我认为那个士兵感觉到的不仅仅是恶心.我认为他受到了诱惑,那才是他真正想杀死的东西. [6]96直到第十四章,弗兰克才坦白: 打爆那个朝鲜女孩脑袋的是我. [6]139读者们读到这里才对弗兰克曾做出怪异举动的原因恍然大悟.原来主要的原因是弗兰克隐瞒犯罪事实,杀了一个朝鲜的小女孩,心里充满了愧疚与自责,对回忆往事充满排斥心理.弗兰克不想屈从于诱惑,如果当场拉下裤链让她为自己服务,以后就不知道该如何面对自己,如何维护自己的尊严.因此,他选择把这个诱惑的根源 小女孩杀掉,没有丝毫犹豫.但是这件事却成为了他自责的根源,在他脑海里挥之不去,心灵受到重创.断断续续的碎片式叙事把小说主人公弗兰克三番五次逃避诉说不堪回首的往事的痛苦心情表现得淋漓尽致.零星的碎片式叙事使整篇故事回荡着叙述与逃避叙述之间的张力,一方面增加了小说的悬念,另一方面也与弗兰克对痛苦往事的极力回避相对应,92019年姚本标,等/托妮 莫里森小说«家»的后现代叙事技巧第2期吻合记忆压抑与恢复的心理机制,向读者展示了 重现回忆 的煎熬过程[4]281.碎片式的叙事手法把读者带入了 重现回忆 的痛苦情境当中,与故事的人物一起经历了受创与愈合的过程,与故事中的人物产生共鸣,参与了小说的构建.二㊁元小说消解叙述权威元小说是后现代小说的一个极其重要的特征.元小说可以理解为 关于小说的小说 ,是关注小说的虚构身份及其创作过程的小说.元小说的重要特征之一是 自我揭示虚构㊁自我戏仿,把小说艺术操作的痕迹有意暴露在读者面前 [7]12.传统小说会尽可能地掩盖叙述的痕迹,把故事讲得栩栩如生,仿佛小说中的内容就是现实生活中的真人真事.毋庸置疑的是作者想要完全掩盖叙述痕迹是不可能的.而元小说则反其道而行之,喜欢故意揭露叙述痕迹.元小说会 有意谈小说是如何写出的,就自我点穿了叙述世界的虚构性㊁伪造性.小说的基本立足点就不可能再是模仿外部世界或内心世界的制造逼真性 [7]19.这样做的意义在于 令小说的虚构世界与社会现实㊁历史与现世交织在一起,让读者游离于生活与 艺术作品 之间 [8],消解叙述者的权威,让读者对作者的叙述半信半疑,促使读者积极思考,从而参与到小说故事情节的构建中来.莫里森在«家»这部小说中使用了元小说的后现代叙事技巧.«家»共有17个章节.碎片式的叙事手法打破时空界限,时空频频切换,视角也随之频繁转换.其中第一㊁三㊁五㊁七㊁九㊁十一㊁十四㊁十七章运用了弗兰克的自述作为第一人称视角叙述故事情节,其余章节为全知全能的第三人称视角.全知全能的第三人称视角的叙述者可以在时空和事件中任意驰骋,可以从任何角度从任何时空来叙事.如同全能的上帝,既可以通古晓今㊁预测未来,也可以自由地进入人物的内心,透视人物的内心想法.在传统小说中,全知全能的第三人称视角的叙述权威至高无上,读者对其叙述坚信不疑.然而在«家»这部小说中莫里森使用了元小说的后现代叙事技巧,第一人称视角经常质疑㊁反驳㊁反问第三人称视角的叙述,挑战叙述权威,暴露了故事的虚构性.这种叙事手法一方面颠覆了传统的全知型叙事,在无所不知㊁大包大揽的叙事中插入了故事的主要人物,制造了叙事的疏离;另一方面建立了一个开放的文本,让读者也无形地参与进来,不断保持警觉和积极的阅读心态[9]182.小说的第一章写道: 既然你打算讲述我的故事,无论你怎么想,怎么写,记住这点:我确确实实忘记了埋人那件事. [6]3小说的第一章就透露了第一人称视角 我 知道第三人称视角 你 在写我.在小说的开篇, 我 就提醒㊁告诫 你 ,这样会让读者对第三人称视角的叙述抱着半信半疑的态度来细读这部小说,而不是像阅读传统小说时对全知全能的第三人称视角的叙述深信不疑.小说的第二章描写弗兰克南下拯救妹妹的路途上发生了这样一个小插曲:火车在埃尔科停靠,一个黑人下车去小商店买点东西,结果被店主或者客人踢出来了,这个黑人的太太看到便下车去帮他,结果脸被砸到流血了.第三人称视角的叙述者透视弗兰克的内心想法: 弗兰克想,等他们到家,他会揍她一顿. [6]24叙述者认为丈夫被当众侮辱,而妻子全程目睹,还尝试救他结果却双双受伤.在众目睽睽下,他保护不了自己和妻子,更加没守住男人的尊严.因此,叙述者认为,弗兰克觉得那个黑人回家后会把气撒在妻子身上.然而在小说的第五章,弗兰克反驳了第三人称的叙述: 你之前写道,我确信那个在乘火车去芝加哥途中无端被揍的男人到家后一定会翻脸,会拿鞭子抽打妄图救他的老婆.那不是真的.我当时丝毫没那么想.我想的是,他为她感到骄傲,但他不想告诉火车上的其他男人他有多骄傲.我觉得,你不太了解爱这种东西.你也不太了解我. [6]70传统的全知全能的第三人称视角解读主人公的内心想法,但却与主人公真正的内心想法并不一致,弗兰克的内心独白不以全知全能的第三人称视角的叙述者的意志为转移,而是呈现出他自己内心真正的想法.主人公的自述直接颠覆了传统的全知全能型叙述,叙述的虚构本质暴露无遗.元小说有意暴露叙述者的身份,进行 自我拆台 ,消解叙述者的权威.小说的多个章节里都存在第一人称视角质疑㊁反驳㊁反问第三人称视角的叙述的情况.比如: 朝鲜.你想象不出那个地方,因为你没去过.你描述不出那里阴冷荒凉的景色,因为你没见过.首先让我给你讲讲寒冷吧. [6]93全知全能的第三人称的叙述者给读者讲述主人公弗兰克南下拯救妹妹的故事,弗兰克处于被动的状态.而这里,弗兰克从被动转为主动,反而给全知全能的第三人称的叙述者讲述朝鲜的寒冷.第三人称视角的至高无上的叙述权威正在一点点地消解.再如 现在我01得告诉你一件事.我得说出全部事实.我不止对你,也对自己说了谎.我瞒着你,因为我也瞒着自己 [6]139,全知全能型的叙事居然也会有自己不知道的事实.全知全能型的叙事变得越来越不可靠,读者对它的信任也渐行渐远.这种对 权威叙事 的颠覆弱化了故事本身也消解了叙事的动能,真正解构了传统小说的叙事方式,也对传统的阅读方式提出挑战[9]189.然而有趣的是面对 我 的质疑,作为第三人称视角的叙述者 你 却保持沉默,没有与 我 对质,而是有条不紊地继续完成叙事.元小说是后现代派作家对抗传统现实主义成规的产物,是对 全知型 叙事的挑战.它向读者展示小说是如何虚构的,而不是像传统小说一样极力隐藏叙述痕迹.莫里森在小说«家»中使用了元小说的后现代叙事技巧,故意暴露叙事者的身份,进行 自我拆台 ,质疑㊁反驳㊁反问至高无上的全知全能型叙事,消解叙述者的权威.这是对传统小说中神圣的叙述者权威的质疑和批判.三㊁不确定性彰显后现代叙事特征 不确定性 一词是由伊哈布 哈桑(I h a b H a s s a n)提出来的.在哈桑看来,不确定性是后现代主义的根本特征之一, 不确定性遍及我们所有的行动㊁思想和阐释,不确定性构成了我们的世界 [10].哈桑认为,不确定性是一个复杂的范畴,具有多重的衍生意义,比如:模糊性㊁间断性㊁异端㊁多元论㊁散漫性㊁反叛㊁曲解㊁变形等[11].在后现代主义者的眼中,世上没有绝对的真理㊁中心和事实,世界是混乱的㊁不连续的㊁不确定的.后现代主义者质疑现实的绝对真理,颠覆了传统的结构和思维方式,走上了追求创新㊁自由的道路.创建无序㊁混乱的世界成为后现代小说的主要叙事目的.不确定性充分揭示了后现代文学的精神和本质.莫里森作为一个典型的后现代作家,在她的小说中也常常能发现不确定性的踪迹.在«家»这部小说中的不确定性主要表现为人物的不确定性和开放式结局.后现代叙事常常通过人物的不确定性来反对写实的叙事传统.传统的叙事追求把人物(尤其是主人公)刻画得栩栩如生,个性鲜明.传统小说的作者通常在其小说中提供了主要人物的身份,例如年龄㊁样貌㊁性格㊁家庭背景㊁生活经历等细节,以便读者能够通过他们独特的个人特征来抓住角色,并对他们有一个独特的印象.而后现代叙事则反道而行.后现代作家在呈现主要人物的形象时不会详细地刻画人物形象,而是留下空白与空间,以便人们通过自己的感受和经历来想象人物. 如果说在现实主义那里,人物即人,在现代主义那里,人物即人格的话,那么,在后现代主义那里,人物即影像. [12]就人物刻画而言,现实主义追求真实,主张据实募写,对事物做真实㊁详尽和不加修饰的描述;现代主义追求刻画人物的性格与内心体验;而后现代主义则是追求刻画模糊的人物形象.同样,在«家»这部小说中,莫里森对主人公形象的刻画留下了很多的空白,给人们留下了巨大的想象空间.作者有意而为之的 空白 能激发读者的阅读兴趣,刺激和引导读者的想象和联想,让读者更快地进入角色,主动在脑海中勾画出人物的形象.在小说的第一章,莫里森没有交代主人公的身份,读者只能通过 我 来认识主人公.读到第一章的最后才知道 我 是一个大妹妹四岁的哥哥.直到第二章的中间,才出现了男主人公的名字:弗兰克 莫尼.而且莫里森自始至终都没有交代主人公的年龄㊁样貌等信息.虽然莫里森并没有提供关于弗兰克的详细描述,但人们可以通过主角的言论和行动来把握这个角色.从莫里森的简单描述中,读者对主人公粗略地形成一个模糊的形象:一位年轻的黑人退伍士兵.除主人公弗兰克外,莫里森对小说中的其他角色的身份也没有详细的描述,比如只知道女主人公茜是一位年轻的黑人女性,还有一些其他角色是黑人还是白人都没有说明,有些角色甚至连名字都没有提及.另外,人物的不确定性除了表现在人物刻画上,还表现在人物的思想㊁性格和命运充满矛盾.在莫里森的笔下,弗兰克既是残忍杀害朝鲜小女孩的凶手,又是可怜的受害者:朝鲜战争带来的创伤以及作为退伍的黑人士兵却被美国白人歧视㊁伤害.弗兰克的内心充满矛盾,他是一个善良又残暴的人,他的人格是分裂的㊁模糊的㊁不确定的.小说中的主人公弗兰克的艰苦历程实质上正好印证了人类对自我的迷惑以及在追寻自我的过程中的矛盾性和复杂性.在后现代文学中,不确定性还可以表现为一个故事的开放式结局.传统小说认为小说都必须有开头㊁高潮和结局.就结局而言,读者期望结局是美好的,善有善报,恶有恶报.而传统小说就是在迎合人们的这种心理,结局往往是令读者满意的.因此,传统小说倾向于封闭性的结局:两个相爱的人结婚生子㊁家人团聚㊁战争取得胜利㊁坏人11得到惩罚 虽然艺术来源于生活,但是现实生活的结局并不是那么理想的,有时候我们所期待的正义并不会到来.传统的小说家试图把结局强加给读者,于是读者只能接受设定好的结局,没有思考的余地.而后现代小说家认为世界是无序的,拒绝绝对的秩序,通过开放式结局给读者留下悬念而不作回答.凯利 麦克斯威尼(K e r r y M c S w e e n e y)认为: 我们再也不能把小说的行为看成是一个小小的危机㊁图表上的一条小曲线,然后回归到美好㊁平淡㊁正直㊁有序的生活. [13]小说的结局不应该是作者设定好的美好结局,而是应该充满不确定性的.比起单纯地满足读者,开放式结局的小说更能给读者带来现实的思考.在«家»的最后一章,莫里森也设置了开放式结局: 我在那里站了很久,看着那棵树.它看起来那么茁壮,那么美.被从中间劈开,却生机勃勃.茜碰了碰我的肩,轻轻地.弗兰克?怎么了?走吧,哥哥.我们回家. [6]155故事的最后,莫里森没有告知读者:弗兰克和茜的精神创伤是否能治愈?两兄妹以后的生活是幸福的还是痛苦的?读者对结局可以有很多想象的空间,可以自由地融入小说文本,参与小说世界的重构.不过,从弗兰克看着那棵经历了磨难却仍然生机勃勃的树来看,弗兰克似乎领略到了生命的美好,让曾经饱受创伤的他重新对未来产生了憧憬.莫里森认为,家不仅是生活居住的空间,更是能让居住者感受自由与安全之地.小说的最后一句话 哥哥.我们回家 ,再次呼应了主题:呼吁黑人团结合作㊁相互支持走出精神困境,一步步构建自己的精神 家园 .他们两兄妹现在有了 新 家,会慢慢走出创伤,重新开始新生活.虽然不知道他们以后的生活是好是坏,但是读者可以怀着美好的心愿去想象他们的未来.不确定性彰显着后现代的叙事特征.不确定性将后现代主义的反传统㊁反权威㊁追求多元化的思想表现得淋漓尽致.在«家»中,人物的不确定性和开放式结局给读者留下了很多想象的空间,促使读者积极主动参与小说的构建,刺激和引导读者对现实的思考,缩小了读者的真实生活与虚拟世界之间的距离,精辟地反映了现实生活中的各种现象.结㊀语莫里森小说中的后现代叙事具有独特的魅力,风格多变.莫里森的成功与其高超的叙事艺术息息相关.在«家»中,莫里森运用了碎片式叙事㊁元小说和不确定性这三个后现代叙事技巧.小说的语言虽然简单易懂,但是莫里森通过后现代叙事技巧让小说的故事情节变得扑朔迷离,富有内涵.莫里森的叙述不是娓娓道来,而是选择让读者自己拼凑情节的碎片,促使读者积极参与构建故事内容.在之前的9部小说中,莫里森也使用过许多后现代叙事技巧,元小说的叙事技巧也不例外.但是在«家»这部小说中,莫里森在元小说的叙事技巧上做了新的尝试:第一人称视角和全知全能的第三人称视角频频切换,而且以主人公作为第一人称视角的叙述还经常质疑㊁反驳㊁反问第三人称视角的叙述.莫里森在创作这部小说时已是81岁的高龄,却依然孜孜不倦地尝试新的叙事手法.至今,莫里森已经出版了11部长篇小说,每一部小说的叙事结构都截然不同.莫里森一生都在永不停歇地探索独特㊁多变的后现代叙事技巧,后现代意识也在随之一步步加强.[参考文献][1]㊀M I C A I K O K.S o l d i e r i sD e f e a t e db y W a rA b r o a d, t h e n W e l c o m e d B a c k b y R a c i s m[N].N e w Y o r kT i m e s,2012G05G08(1).[2]㊀C HA R L E SR.A f t e r W a r,aK o r e aV e t e r a n sO w nB a t t l e s[N].W a s h i n g t o nP o s t,2012G05G05(1).[3]㊀陈世丹.美国后现代主义小说详解[M].天津:南开大学出版社,2010:17.[4]㊀杨仁敬,等.美国后现代派小说论[M].青岛:青岛出版社,2003.[5]㊀王丽.«宠儿»的后现代叙事风格[J].宜宾学院学报,2009,9(11):63G65.[6]㊀托妮 莫里森.家[M].刘昱含,译.海口:南海出版公司,2014.[7]㊀赵毅衡.后现代派小说的判别标准[J].外国文学评论,1993(4).[8]㊀蓝仁哲.一部后现代主义的先驱元小说:评«大大方方的输家»[J].外国语文,2000(2):1G4.[9]㊀项玉宏.托尼 莫里森新作«家»的叙事策略[J].江淮论坛,2014(1).[10]HA S S A N I.P l u r a l i s m i n P o s t m o d e r n P e r s p e c t i v e [M]//E x p l o r i n g P o s t m o d e r n i s m.P h i l a d e l p h i a:J o h nB e n j a m i n sP u b l i s h i n gC o m p a n y,1990:19.[11]HA S S A NI.T h eP o s t m o d e r nT u r n:E s s a y s i nP o s tGm o d e r nT h e o r y a n d C u l t u r e[M].C o l u m b u s:O h i oS t a t eU n i v e r s i t y P r e s s,1987:98.[12]刘象愚,杨恒达,曾艳兵.从现代主义到后现代主义[M].北京:高等教育出版社,2002:16.[13]M C S W E E N E Y K.F o u r s C o n t e m p o r a r y N o v e l i s t s [M].L o n d o n:M c G i l lGQ u e e n s U n i v e r s i t y P r e s s,1983:8.[责任编辑㊀易奇志]21。

翻译BelovedbyToniMorrison 翻译《宠儿》——托尼·莫里森《宠儿》是美国作家托尼·莫里森于1987年发表的一部小说,本文将对该小说进行翻译。

《宠儿》通过揭露奴隶制度的残酷性,探究家庭、记忆和自由的复杂关系,以及黑人在美国历史中的地位,展现了莫里森卓越的文学才华。

小说的故事发生在19世纪末的美国南方,主要围绕着奴隶女的经历展开。

故事的主要人物是塞斯,她是一个在田地上工作的奴隶。

而她拥有的宝贵的东西,正是那段曾经属于她的自由时光。

小说通过塞斯的回忆,展示了她在奴役和自由之间不断变换的身份。

在塞斯的回忆中,读者得以追溯她的童年和成年时期。

小说通过描述她在奴隶主家庭的生活,以及与其他奴隶的关系,揭示了奴隶制度下黑人家庭的痛苦与苦难。

读者还会看到塞斯与自己的母亲的感情纠葛,以及她对家庭的思念。

小说的另一个重要主题是对奴隶女性身体的控制和剥夺。

塞斯作为奴隶女性,身体是她所受的压迫和剥削的象征。

她的身体不再属于她自己,而是成为她的奴隶主非法占有的对象。

这一主题从小说的开头一直贯穿到结尾,深入剖析了奴隶制度对女性的摧残。

通过塞斯的故事,莫里森不仅展示了奴隶制对黑人社区的破坏,也揭示了黑人社区中内部的阶级分化和对抗。

小说中的角色们不断为了权力和地位而相互争斗,使得整个社区充满了敌意和矛盾。

这一描绘与塞斯对自由的渴望形成了鲜明的对比,凸显了黑人社区内部的复杂关系。

同时,《宠儿》还探索了黑人人物的记忆和身份问题。

塞斯回忆起她作为奴隶的经历,以及她在自由之后的生活,这既是对她个人身份的反思,也是对整个黑人群体历史的再现。

莫里森通过描写塞斯与其他黑人人物的关系,以及他们对共同经历的回忆,探究了黑人身份和历史的融合。

《宠儿》以其独特的叙事风格和深入的主题展示了莫里森作为一位重要作家的才华。

她通过精细入微的描写和复杂的叙事结构,为读者呈现了一个生动而令人难忘的故事。

小说中的每个细节都是深思熟虑的,呈现了作者对历史和人类命运的深刻洞察力。