中国海洋石油总公司发展综述2003

- 格式:doc

- 大小:42.50 KB

- 文档页数:8

中国海洋石油总公司成立以来,始终认真贯彻执行党的改革开放政策,实现了从油气开发生产上游到上中下游一体化、从浅水到深水、从国内到国际、从传统国企到基本全面建成现代企业制度四大跨越。

为使党的建设始终对公司的发展起到引领、保障和促进作用,中国海洋石油总公司积极开展党建创新,努力把马克思主义中国化的最新理论成果运用到企业的具体实践当中,指导公司实现又好又快的发展。

实施党建“五五一”工程是中国海油党建创新的重要成果之一,其核心内容是:通过做好“五个方面”工作,即执行中央方针政策,发挥保证、监督作用;加强精神文明建设,发挥政治领导作用;参与企业重大决策,发挥促进发展作用;带领职工办好企业,发挥团结凝聚作用;做好群众组织工作,发挥领导协调作用,来发挥党委的政治核心作用。

通过做好支部工作“五到位”,即健全组织,支委工作到位;完善制度,依章办事到位;模范带头,完成任务到位;联系群众,思想工作到位;严格管理,督查工作到位,发挥党支部的战斗堡垒作用。

通过开展“一个党员一面旗帜”活动,发挥党员的先锋模范作用。

近年来,在认真总结公司发展和党建工作经验的基础上,公司党组认识到,国有企业的政治优势是中国海油有别于西方公司的重要优势,通过充分发挥党组在重大决策中的主导作用,各级党组织在维护改革、发展和稳定大局中的中坚作用,企业党建和思想政治工作在企业思想文化建设中的引领作用,广大党员、先进人物在群众中的先锋、模范和带头作用,党风廉政建设在促进企业健康可持续发展方面的保障作用,完全可以把国有企业的政治优势转化为企业的核心竞争力。

为此,中国海洋石油总公司积极构建与公司法人治理结构相适应的党建工作新机制,建立与现代企业制度相适应、有中国国企特色的企业管理模式,不断提高企业的制度效率和文化凝聚力,通过打造一支高素质、高水平、守纪律、能战斗的员工队伍,提升竞争能力,形成竞争优势,推动科学发展。

中国海油对政治优势转化实践工作进行了全面部署,在2007年形成理论框架的基础上,2008年在实现“五个转化”的具体方法途径上取得新的认识和实践成果(见下图)。

中国石油发展历程第一篇:中国石油发展历程中国石油发展历程中国石油,天然气的开发利用,是一项新兴而古老的事业。

它成为中国现代能源生产的一个重要工业部门,是新中国建立以后的事情,而中国发现和利用石油和天然气技术的历史却可追蒴到两千年以前,并且在技术上曾经创造过光辉的成就。

中国近代石油工业萌芽于十九世纪中叶,经过了多年的艰苦历程,直到新中国建立前夕,它的基础仍然极其薄弱。

回顾这一历史过程,将有利于认识当代中国石油工业的崛起。

我们分五个部分介绍中国石油工业发展概况,其中不乏许多珍贵的历史照片和资料。

1.恢复与发展玉门油矿解放后,军代表康世恩动员广大职工,积极恢复和发展生产。

刚刚获得解放的石油工人以主人翁的姿态,迅速投入战斗。

在生产建设中,被称为“冬青树”的钻井队长郭孟和,屡建功勋,是老一辈石油工人的优秀代表。

为创建新中国的石油工业,1952年8月,毛泽东主席命令将中国人民解放军第19军第57师转业为石油工程第一师。

以师长张复振,政委张文彬为首的全体指战员从此成为石油产业的一支生力军,为建设一支具有严格组织纪律,高度献身精神的石油产业大军,打下了良好的基础。

东北地区的几个人造油厂在设备,材料,技术人员严重缺乏的情况下,依靠技术人员和老工人,仅用两年半的时间,就恢复了抚顺,桦甸,锦州等几个主要人造油厂的生产。

经过三年恢复,到1952年底,全国原油产量达到43.5万吨,为1949年的3.6倍,为旧中国最高年产量的1.3倍。

其中天然油19.54万吨,占原油总产量的45%,人造油24万吨,占55%。

生产汽,煤,柴,润四大类油品25.9万吨,比1949年提高6倍多。

玉门油矿是第一个五年计划期间石油工业建设的重点。

为了加强勘探,广泛采用“五一”型地震仪和“重钻压,大排量”钻井等新技术,先后发现了石油沟,白杨河,鸭儿峡油田。

老君庙油田也开始扩大了含油面积,并开始按科学程序进行全面开发,采取注水和一系列井下作业等措施。

到1959年玉门油矿已建成一个包括地质,钻井,开发,炼油,机械,科研,教育等在内的初具规模的天然气石油工业基地。

中央企业组织(人事)部长培训班企业交流材料之三推进用工与薪酬制度改革构建科学人力资源体系中国海洋石油总公司(以下简称中国海油)成立于1982年,主要从事海上石油、天然气的勘探、开发、生产、销售业务,近年开始向石油化工、发电、管道等中下游业务领域拓展。

2003年,中国海油石油天然气产量为3336万吨油当量,销售收入521亿元,利润144亿元,总资产1167亿元,净资产676亿元。

一、中国海油用工与薪酬制度改革的主要做法2003年3月,中国海油在总部机关和集团主营业务范围内进行了用工与薪酬制度改革,这是公司历史上一次用人、用工、分配方面的重大变革,对中国海油建立适应企业发展战略,与国际石油公司接轨的新机制产生了积极作用。

改革的基本程序和做法是:转变职能,再造流程;定岗定编,价值评估;全体起立,竞聘上岗;重签合同,转变身份;合理薪酬,强化激励;分流人员,妥善安置。

1.明确职能定位,再造业务流程。

根据集团总部要成为“战略规划中心、投资决策中心、资源配置中心、支持服务中心”的职能定位及各业务单元的不同定位,对总部和各个业务单元进行了流程梳理和再造,重新确定了各自的职能和业务流程。

如集团总部按照“四个中心”的功能要求对机关部门进行了调整,强化了总部管理和服务职能的有机融合,以及部门间的资源共享和业务整合。

根据上述原则,撤消了新事业部、企业改革办公室,合并了审计和监察部,新设了资产管理部、集团采办部、炼化管理部和发展研究室,明确了各部门的主要职责。

通过调整,完善了总部的管理决策体系。

2.定编定岗定薪,岗位价值评估。

在岗位设置上,以工作饱满度为主要依据,达不到80%要求的不单设岗位;按照扁平化的原则,只设立部门总经理、岗位经理和一般员工三个层次。

新的岗位确定后,根据职位说明书,运用要素计点法,通过内部网络系统,对所有岗位进行了价值评估,平均每个岗位有30多人参与评估,采集数据1000多个,近2000个岗位采集数据200万个。

中国石油石化行业发展历程及现状地域:国内信息类别:行业动态行业类别:钢铁作者:发布人:钢铁行业管理审核发布时间:2010-12-31 11:12:43.01、中国石油石化行业的发展历程从1955年到1988年,中国油气工业先后由石油部、燃料和化学工业部、石油和化学工业部以及石油工业部管理。

为了进一步促进我国能源行业的发展,我国政府在上世纪80年代对我国的油气工业进行了一系列重大重组。

1982年,我国政府批准成立了中国海洋石油总公司,从事中外合作开发中国海上油气资源。

1983年,我国政府批准在石油工业部的炼制和石化部门、化工部及纺织部管理的石化企业基础上组建中国石油化工总公司,从事成品油和石化产品的生产和分销业务。

1988年,我国政府撤销石油工业部,在石油工业部的基础上组成了中国石油天然气总公司,从事中国陆上的油气勘探与生产业务。

然而,除业务管理职能外,上述三家石油公司均在各自的范围内保留多项行政管理职能。

1998年根据全国人大第九次会议的决议,国务院批准对我国油气工业进行全面重组的计划,成立两大集团公司,即中国石油天然气集团公司和中国石油化工集团公司。

这次重组的目的是提高中国石油天然气总公司和中国石油化工总公司的效率和竞争力,并分离它们的行业管理职能与业务管理职能。

重组的主要目标是最终创立两大全国性的上下游一体化的油气公司,引入竞争以提高经营效率。

重组结束后,中国石油集团的资产主要集中在我国的北部、东北部和西北部地区,而中国石化的资产则主要集中在我国的东部和南部地区。

目前我国石油石化行业已形成以三大石油公司为主体经营的行业格局,并已打破了原有的地域界限。

中国石油集团发起设立的中国石油股份于2000年4月在美国和香港上市,在三大石油公司中第一家进入国际资本市场,2007年11月中国石油股份在上海证券交易所上市,成功回归国内A股市场。

中国石化和中国海油也先后成立了各自的股份制子公司——中国石油化工股份有限公司(以下简称“中国石化股份”)和中国海洋石油有限公司,分别于2000年10月和2001年2月实现了海外上市,其中中国石化股份于2001年8月又完成了境内A股发行上市,并在上海证券交易所挂牌交易。

中国海洋石油工业的发展历程一、起步阶段中国的海洋石油工业始于20世纪50年代。

在起步阶段,中国面临着技术落后、经验不足和国际环境限制等多重挑战。

然而,在国家的大力支持下,通过引进国外先进技术和设备,以及自主创新,中国海洋石油工业逐步发展壮大。

在此期间,中国在沿海地区进行了一系列石油勘探和开发活动,发现了一些油田,并开始建设自己的石油炼化厂。

二、改革开放阶段1978年,中国开始实行改革开放政策,海洋石油工业迎来了新的发展机遇。

在这一阶段,中国加强了与国际石油公司的合作,引进了更多的先进技术和设备,提高了石油勘探和开发水平。

同时,中国也加强了国内石油企业的改革,促进了石油行业的市场化进程。

在改革开放政策的推动下,中国海洋石油工业迅速发展壮大,成为国家重要的能源产业之一。

三、高速发展阶段进入21世纪,随着经济的快速发展和能源需求的不断增长,中国海洋石油工业步入了高速发展阶段。

中国政府加大了对海洋石油工业的投入力度,推动了一系列重大工程项目建设,包括深海油田开发、液化天然气(LNG)等。

同时,中国也加强了与国际石油公司的合作,共同开发海外油田。

在这一阶段,中国海洋石油工业的产能和产值大幅提升,为国家经济发展提供了重要的能源保障。

四、创新发展阶段随着全球能源市场的变化和环保要求的提高,中国海洋石油工业正面临着新的挑战和机遇。

在这一背景下,中国海洋石油工业开始进入创新发展阶段。

中国政府鼓励企业加强技术创新、管理模式创新和商业模式创新,提高企业的核心竞争力。

同时,中国也加强了与国际石油公司的合作与交流,共同推动全球能源行业的可持续发展。

通过不断创新和发展,中国海洋石油工业将继续为国家经济发展和全球能源市场做出重要贡献。

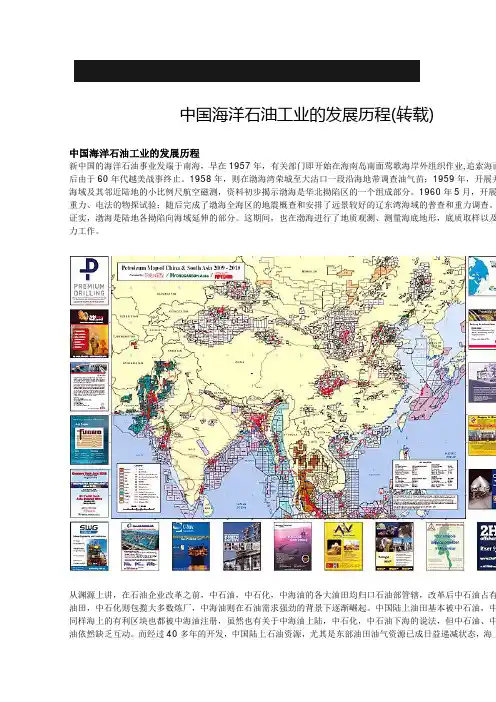

中国海洋石油工业的发展历程(转载)中国海洋石油工业的发展历程新中国的海洋石油事业发端于南海,早在1957年,有关部门即开始在海南岛南面莺歌海岸外组织作业,追索海面后由于60年代越美战事终止。

1958年,则在渤海湾荣城至大沽口一段沿海地带调查油气苗;1959年,开展并海域及其邻近陆地的小比例尺航空磁测,资料初步揭示渤海是华北拗陷区的一个组成部分。

1960年5月,开展重力、电法的物探试验;随后完成了渤海全海区的地震概查和安排了远景较好的辽东湾海域的普查和重力调查。

证实,渤海是陆地各拗陷向海域延伸的部分。

这期间,也在渤海进行了地质观测、测量海底地形,底质取样以及力工作。

从渊源上讲,在石油企业改革之前,中石油,中石化,中海油的各大油田均归口石油部管辖,改革后中石油占有油田,中石化则包揽大多数炼厂,中海油则在石油需求强劲的背景下逐渐崛起。

中国陆上油田基本被中石油,中同样海上的有利区块也都被中海油注册,虽然也有关于中海油上陆,中石化,中石油下海的说法,但中石油、中油依然缺乏互动。

而经过40多年的开发,中国陆上石油资源,尤其是东部油田油气资源已成日益递减状态,海上将有力缓和这一状况。

在几年内渤海油田很有可能成为中国第二大油气产地,中海油也将超越中石化成为中国第产商。

1961年、1964年分别对黄海海域进行地震初查,以了解南黄海与苏北盆地的地质构造关系,并着手对其含油前作。

海上油气勘查的逐步展开渤海油气勘查取得了突破,发现了海上油田。

1967年6月,海1井试获日产30t 为我国海域第一口出油井。

南海北部湾油气勘查的突破。

从60年代安排了区域性调查后。

直到1973年初,美、越签订《巴黎协定》结束越海海域恢复平静之后,中国燃料工业部才再一次成立了南海石油勘探筹备处,恢复南海石油勘探。

到1973年,综合地质、地球物理调查,预测北部湾是一个有良好前景的含油气拗陷。

此后几年,由于国内又出现其它原因,石油勘探开发一直处于停滞状态。

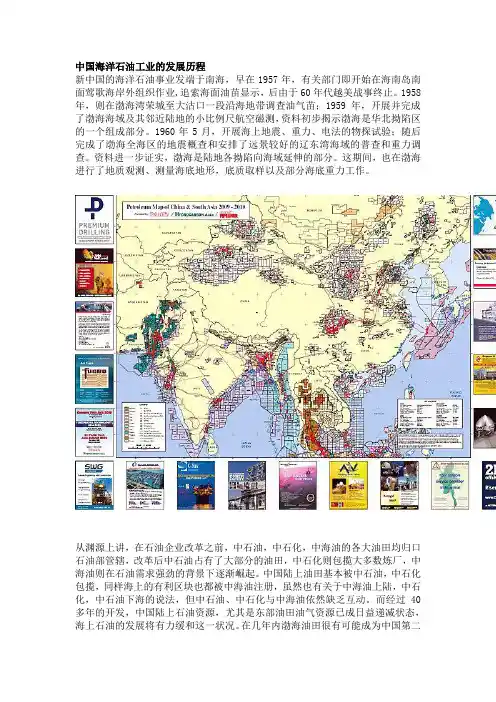

中国海洋石油工业的发展历程新中国的海洋石油事业发端于南海,早在1957年,有关部门即开始在海南岛南面莺歌海岸外组织作业,追索海面油苗显示,后由于60年代越美战事终止。

1958年,则在渤海湾荣城至大沽口一段沿海地带调查油气苗;1959年,开展并完成了渤海海域及其邻近陆地的小比例尺航空磁测,资料初步揭示渤海是华北拗陷区的一个组成部分。

1960年5月,开展海上地震、重力、电法的物探试验;随后完成了渤海全海区的地震概查和安排了远景较好的辽东湾海域的普查和重力调查。

资料进一步证实,渤海是陆地各拗陷向海域延伸的部分。

这期间,也在渤海进行了地质观测、测量海底地形,底质取样以及部分海底重力工作。

从渊源上讲,在石油企业改革之前,中石油,中石化,中海油的各大油田均归口石油部管辖,改革后中石油占有了大部分的油田,中石化则包揽大多数炼厂,中海油则在石油需求强劲的背景下逐渐崛起。

中国陆上油田基本被中石油,中石化包揽,同样海上的有利区块也都被中海油注册,虽然也有关于中海油上陆,中石化,中石油下海的说法,但中石油、中石化与中海油依然缺乏互动。

而经过40多年的开发,中国陆上石油资源,尤其是东部油田油气资源已成日益递减状态,海上石油的发展将有力缓和这一状况。

在几年内渤海油田很有可能成为中国第二大油气产地,中海油也将超越中石化成为中国第二大油气生产商。

1961年、1964年分别对黄海海域进行地震初查,以了解南黄海与苏北盆地的地质构造关系,并着手对其含油前景的摸底工作。

海上油气勘查的逐步展开渤海油气勘查取得了突破,发现了海上油田。

1967年6月,海1井试获日产30t的原油,成为我国海域第一口出油井。

南海北部湾油气勘查的突破。

从60年代安排了区域性调查后。

直到1973年初,美、越签订《巴黎协定》结束越南战争,南海海域恢复平静之后,中国燃料工业部才再一次成立了南海石油勘探筹备处,恢复南海石油勘探。

到1973年,基本完成了综合地质、地球物理调查,预测北部湾是一个有良好前景的含油气拗陷。

中国海洋石油发展史

中国海洋石油发展史可以追溯到1970年代。

以下是中国海洋

石油发展的里程碑事件:

1. 1973年,中国开始探测和开发东海油气资源,首次发现东

海油气田。

2. 1980年代初,中国国家海洋局开始探索南海油气资源,并

组建南海油气勘探局。

3. 1987年,中国第一个海上油井——现代18-1油田油井投产,标志着中国海洋石油开发进入工业化阶段。

4. 1990年代,中国开始在南海开展深水油气勘探,首次在南

海发现深水油气田。

5. 2002年,中国首次自主研发建造的深水海洋石油钻井平台“蓝鲸一号”投入使用,标志着中国深水油气勘探能力的提升。

6. 2004年,中国深水油气生产实现突破,实现商业化生产。

7. 2011年,中国自主设计建造的深水钻井平台“蓝鲸二号”投

入使用,进一步提升中国在海洋石油领域的技术能力。

8. 2015年,中国开始在东海进行页岩气勘探和开发。

9. 2018年,中国首次在南海钻探取得突破性进展,成功钻获

大规模天然气水合物。

10. 截至目前,中国海洋石油产业已经建立起了一整套从勘探、开发、生产到储运的完整产业链,并逐渐成为世界海洋石油开发领域的重要力量。

总体来说,中国海洋石油发展经历了从初期探测到商业化开发的不断演进,取得了一系列重大突破,为中国能源安全和经济发展做出了巨大贡献。

Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告中国海洋石油集团有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成,并不完全代表我方对该企业的意见,如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生,仅供参考,在任何情况下,使用本报告所引起的一切后果,我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途,如需引用或合作,请与我方联系:中国海洋石油集团有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分中国海洋石油集团有限公司综合得分说明:企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。

1.2 企业画像类别内容行业燃气生产和供应业资质空产品服务然气、煤层气、页岩油、页岩气勘探、开发、1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼(当事人)5.2法律诉讼(相关人)5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标信息最多显示100条记录,如需更多信息请到企业大数据平台查询7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。

海洋石油装备发展综述21世纪乃海洋世纪,发展海洋科技与高技术装备尤为重要。

近年来,随着世界范围内油气资源消耗的递增和陆地原油开采速度的加快,海洋领域内的油气勘探开发已成为新的焦点。

未来的15-20年,将是我国海洋钻井市场实现快速发展的关键时期。

由于我国对油气资源的巨大需求,国内主要石油公司均制定出各自的深水钻井装备计划。

在未来5年里,中国海洋石油总公司将投资1200亿元用于海上油气勘探和开发,海洋工程装备投资是其中的主要部分,需新建各种固定和移动式生产钻井平台70多座,其中新建多座自升式和半潜式钻井平台。

另外,我国中石油、中海油、中石化三大石油集团公司均已开始了海洋深水油气勘探开发装备的研究工作,计划在“十二五”期间研制我国具有自主知识产权的3000m深水半潜式钻井平台,这将有力促进我国海洋石油装备的快速发展。

一、我国海洋石油装备现状当前,我国海上油气勘探开发主要集中在大陆架区块,水深不超过300m,钻井深度在7000m以内,水下生产系统设备几乎全部依赖进口,海上原油发现率仅为18.5%,天然气发现率仅9.2%。

资料显示,我国拥有海洋钻井平台的数量相对较少。

作为我国具有国际竞争力的海上石油公司,中海油拥有平台的基本情况为:固定平台65座、自升式平台9座、半潜式平台3座、FPSO 14座。

从海洋装备发展历史来看,我国海洋石油装备的研制始于20世纪70年代初期。

80年代后,我国在半潜式钻井装备研制方面有所突破。

进入21世纪后,尤其是近几年来,我国加大了海洋油气资源的勘探开发及石油钻采装备的研发更新力度,海洋装备技术有了较快发展。

从我国海洋装备造船业基本情况分析,当前我国还没有一家真正意义上的专门从事海洋石油钻采设备的专业造船公司。

但就平台建造而言,国内目前具有一定研制基础和建造经验的公司主要包括沪东中华造船(集团)有限公司、上海外高桥造船有限公司、江南长兴造船有限责任公司、青岛北海船舶重工有限责任公司、大连船舶重工集团有限公司等。

中国海洋石油工业的发展历程新中国的海洋石油事业发端于南海,早在1957年,有关部门即开始在海南岛南面莺歌海岸外组织作业,追索海面油苗显示,后由于60年代越美战事终止。

1958年,则在渤海湾荣城至大沽口一段沿海地带调查油气苗;1959年,开展并完成了渤海海域及其邻近陆地的小比例尺航空磁测,资料初步揭示渤海是华北拗陷区的一个组成部分。

1960年5月,开展海上地震、重力、电法的物探试验;随后完成了渤海全海区的地震概查和安排了远景较好的辽东湾海域的普查和重力调查。

资料进一步证实,渤海是陆地各拗陷向海域延伸的部分。

这期间,也在渤海进行了地质观测、测量海底地形,底质取样以及部分海底重力工作。

从渊源上讲,在石油企业改革之前,中石油,中石化,中海油的各大油田均归口石油部管辖,改革后中石油占有了大部分的油田,中石化则包揽大多数炼厂,中海油则在石油需求强劲的背景下逐渐崛起。

中国陆上油田基本被中石油,中石化包揽,同样海上的有利区块也都被中海油注册,虽然也有关于中海油上陆,中石化,中石油下海的说法,但中石油、中石化与中海油依然缺乏互动。

而经过40多年的开发,中国陆上石油资源,尤其是东部油田油气资源已成日益递减状态,海上石油的发展将有力缓和这一状况。

在几年内渤海油田很有可能成为中国第二大油气产地,中海油也将超越中石化成为中国第二大油气生产商。

1961年、1964年分别对黄海海域进行地震初查,以了解南黄海与苏北盆地的地质构造关系,并着手对其含油前景的摸底工作。

海上油气勘查的逐步展开渤海油气勘查取得了突破,发现了海上油田。

1967年6月,海1井试获日产30t的原油,成为我国海域第一口出油井。

南海北部湾油气勘查的突破。

从60年代安排了区域性调查后。

直到1973年初,美、越签订《巴黎协定》结束越南战争,南海海域恢复平静之后,中国燃料工业部才再一次成立了南海石油勘探筹备处,恢复南海石油勘探。

到1973年,基本完成了综合地质、地球物理调查,预测北部湾是一个有良好前景的含油气拗陷。

收稿日期:2004211209作者简介:廖谟圣(19352),男,重庆人,教授级高工,从事海洋石油设备研究、设计及管理工作。

文章编号:100123482(2005)022*******我国海洋石油工业的进展及与国外差距和建议廖谟圣1,曹丽平2(1.中国石油和石化工程研究会海洋石油和石化工程专业委员会,上海200371;2.兰州石油机械研究所,甘肃兰州730050)摘要:文章介绍了我国海洋石油工业近年来的发展状况和在国际石油工业中所处的位置,以及我国海洋石油工业与国外的差距和与国外合作的前景。

分析了开发南海和东海油田所具有的潜力,建议尽快实施海洋油气开发重大技术装备国产化的具体项目,并加大投资,以适应其发展的需要。

关键词:海洋;石油工业;发展;差距;建议中图分类号:TE9 文献标识码:AThe gap of development of off shore oil industry abroad and domestic and the proposalL IAO Mo 2sheng 1,CAO Li 2ping 2(1.China Pet roleum and Pet rochemical Engineering Research A ssociation ,S hanghai 200371,China;2.L anz hou Pet roleum Mechi nery Research I nsitute ,L anz hou 730050,China )Abstract :The paper p resent s t he develop ment stat us of China off shore oil indust ry in recent years ,t he pos 2tion we are in world oil indust ry and t he gap as well.It int roduces in co 2operation f ut ure analyses t he po 2tontial of developing China Sout h Sea and East Sea.The aut hor p ut s forward t hat domestic equip ment for t his aspect should be carried out as early as possible and higher inrest ment should be p ut in to facilitate it s develop ment.K ey w ords :off shore ,oil industry ;develop ment ;agp ;p roposal 1970年开发至今已近34a ,其发展突飞猛进。

上游中国海洋石油有限公司中国海油的油气勘探、开发、生产和销售业务由其控股企业——中国海洋石油有限公司(简称“中海油”)负责。

2001年2月,中海油在香港联合交易所和纽约证券交易所上市(纽约交易所股票代码:CEO,香港联交所股票代码:0883)。

2001年7月,中海油股票入选恒生指数成份股。

中海油为中国最大之海上石油及天然气生产商,亦为全球最大独立油气勘探及生产集团之一,主要业务为勘探、开发、生产及销售石油和天然气。

目前,中海油在中国海上拥有四个主要产油地区:渤海湾、南海西部、南海东部和东海。

中海油是印度尼西亚最大的海上原油生产商之一,同时,中海油还在尼日利亚、澳大利亚和其他国家拥有上游资产。

2010年.上游业务板块取得了历史最好成绩,有力带动了全集团的发展,积极履行了对国家和社会的油气保障责任。

新发现13个油气田;9个新项目投产;在生产油气田达到81个。

油气勘探活动积极高效,在渤海湾和南海海域都取得突破和进展;国内油气产量大幅增长,海外油气产量稳步上升,实现国内5000万吨、国外1000万吨的“双突破”;在生产油气田稳产增产措施成效显著,综合递减率得到有效控制。

以油气勘探开发为龙头,中国海油逐步建立和完善上中下游产业链和价值链,着眼自身资源条件发展关联产业及优势产品,开辟价值蓝海,实现资源增值。

惠州石油城、东方化工城、沿海液化天然气、“中海36-1”,这些中下游项目一经启动,便以高起点、差异化的策略引领行业之先,同时,又能与上游互动互补,增强风险抵御能力,实现良性循环。

2006年,世界一流水准的中海壳牌南海石化项目投产,标志着中国海油已经从一家纯上游的勘探生产公司步入综合型能源公司行列;2007年,下游产业的销售收入首次超过上游,各产业板块呈现出齐头并进的发展态势;2009年,我国单套规模最大的惠州炼油项目一次性投产成功,不仅结束了中国海油“有采无炼”的历史,也使中国海油一步跨上了下游炼油项目的高端,标志着中国海油建设综合型能源公司战略部署全面实现。

中国海洋石油总公司发展综述20032003年中国海油走过了不平凡的一年,继续保持高速、高效发展态势。

全年共实现销售收入538.6亿元,利润149.8亿元,全年纳税67.8亿元,均创历史新高。

至2003年底,公司总资产达1198.4亿元,净资产达684.7亿元。

中国海油各板块都在这一年中取得了较大的发展。

上游业务仍然是中国海油成长的支柱。

2003年,国内外油气总产量达3336万吨油当量,比2002年增长3.94%,其中国内产量2601万吨,海外权益产量735.4万吨。

中下游业务发展势头非常强劲,全年共实现收入114亿元,比2002年增加121.4%,实现利润近13亿元。

专业公司赢利继续增加,共实现利润8亿元,比2002年增加20%。

新兴的金融板块已经开始呈现业绩增长的势头,全年赢利1.7亿元,比上一年度增长80%。

随着中下游业务和金融业务的蓬勃发展,新的产业架构正在迅速形成,中国海油的成长呈现出多元发展、良性互动的好局面。

为了向国际一流的综合型能源公司的发展目标迈进,2003年中国海油在系统内大力推进人事改革。

改革使公司的用工与薪酬制度基本实现了市场化;改革为公司解决困扰多年的人才瓶颈问题打下了一个好的制度基础;改革使一大批年轻有为的人才脱颖而出,使事业发展的人才基础更加坚实;改革使竞争意识深入人心,丰富了公司的文化内涵。

2003年2月,中国海油下属中国海洋石油有限公司被著名金融杂志《资产》评获为中国公司最佳公司治理、最佳公司、最佳公司发债、最佳并购四项大奖。

10月中旬,国际权威资信评定机构穆迪投资服务公司宣布将中国海洋石油总公司及有限公司的资信评级由Baal调高至A2,等同于国家主权级。

上游业务中国海上的油气勘探、开发、生产和销售业务由中国海油控股的上市公司——中国海洋石油有限公司(简称中海油)负责。

2003年,中海油及外国公司合作共采集二维地震18407公里和三维地震3403平方公里。

公司在中国近海共钻井47口,其中自营钻探井29口,其中预探井30口。

中国海洋石油总公司大事记中国海洋石油是中国改革开放后第一个全方位对外开放的工业行业。

1982年1月30日,国务院颁布《中华人民共和国对外合作开采海洋石油资源条例》(以下简称《条例》),决定成立中国海洋石油总公司,以立法形式授予中国海洋石油总公司在中国对外合作海区内进行石油勘探、开发、生产和销售的专营权,全面负责对外合作开采海洋石油资源业务。

2月15日,中国海洋石油总公司(以下简称中国海油)在北京正式成立。

中国海洋石油工业于20世纪50 年代末开始起步,海洋石油勘探始于南海。

1965年后,重点转移到了中国北方的渤海海域。

在海洋石油工业开拓的初期,使用自制的简易设备,经过艰苦的努力,在上述两个海域均打出了油气发现井。

从1966年到1972 年,在渤海海域共建造了4座固定式钻井平台,钻探井14口,发现了3 个含油构造,为海上石油勘探积累了经验。

1973年以后开始更新设备,在国内建造和从国外购进了一批自升式钻井船、三用(拖航、起抛锚、供应)工作船和地球物理勘探船等,在渤海进行勘探、开发试验。

1973年2月,燃料化学工业部决定成立南海石油勘探筹备处,恢复南海石油勘探。

1978年8月石油工业部将渤海石油勘探业务从大港油田划出,在塘沽设立了海洋石油勘探局。

从1957年到对外合作勘探开发海洋石油以前,在中国海洋石油发展20多年的艰苦创业期间,石油、地质单位陆续在南海、渤海、黄海等海区进行重力、磁力普查和部分地震普查。

石油工业部所属单位在渤海和南海的北部湾、海南岛附近海域钻探井111口,有30口井获得工业油气流;在渤海开发了3 个小型油气田,累计生产原油100万吨。

中国海洋石油工业初期的艰苦创业留下了可观的精神财富和物质基础,但海洋石油工业仍面临着发展瓶颈。

高投入、高科技、高风险的行业特点,要求海洋石油工业必须对外开放,实行全方位对外合作,吸收资金、引进技术、分散风险。

1982年中国海洋石油总公司的成立,标志着中国海洋石油工业进入了一个全新的发展时期。

中国海洋石油总公司发展综述20032003年中国海油走过了不平凡的一年,继续保持高速、高效发展态势。

全年共实现销售收入538.6亿元,利润149.8亿元,全年纳税67.8亿元,均创历史新高。

至2003年底,公司总资产达1198.4亿元,净资产达684.7亿元。

中国海油各板块都在这一年中取得了较大的发展。

上游业务仍然是中国海油成长的支柱。

2003年,国内外油气总产量达3336万吨油当量,比2002年增长3.94%,其中国内产量2601万吨,海外权益产量735.4万吨。

中下游业务发展势头非常强劲,全年共实现收入114亿元,比2002年增加121.4%,实现利润近13亿元。

专业公司赢利继续增加,共实现利润8亿元,比2002年增加20%。

新兴的金融板块已经开始呈现业绩增长的势头,全年赢利1.7亿元,比上一年度增长80%。

随着中下游业务和金融业务的蓬勃发展,新的产业架构正在迅速形成,中国海油的成长呈现出多元发展、良性互动的好局面。

为了向国际一流的综合型能源公司的发展目标迈进,2003年中国海油在系统内大力推进人事改革。

改革使公司的用工与薪酬制度基本实现了市场化;改革为公司解决困扰多年的人才瓶颈问题打下了一个好的制度基础;改革使一大批年轻有为的人才脱颖而出,使事业发展的人才基础更加坚实;改革使竞争意识深入人心,丰富了公司的文化内涵。

2003年2月,中国海油下属中国海洋石油有限公司被著名金融杂志《资产》评获为中国公司最佳公司治理、最佳公司、最佳公司发债、最佳并购四项大奖。

10月中旬,国际权威资信评定机构穆迪投资服务公司宣布将中国海洋石油总公司及有限公司的资信评级由Baal调高至A2,等同于国家主权级。

上游业务中国海上的油气勘探、开发、生产和销售业务由中国海油控股的上市公司——中国海洋石油有限公司(简称中海油)负责。

2003年,中海油及外国公司合作共采集二维地震18407公里和三维地震3403平方公里。

公司在中国近海共钻井47口,其中自营钻探井29口,其中预探井30口。

在海外钻探井9口,其中预探井8口。

当年,中国近海钻探共获得9个油气发现,其中自营6个,合作3个,并成功评价了10个含油气构造,海外获得3个油气新发现。

截至2003年12月31日中国海域在生产油气田29个,包括绥中36-1、锦州9-3、涠洲11-4、东方1-1气田、崖城13-1气田、陆丰13-1、番禺4-2等;境外东南亚公司在生产区块5个。

2003年中海油新投产3个新建油气田(番禺4-2、番禺5-1、东方1-1)、1个新区块(涠洲12-1北)。

其中东方1-1气田及涠洲12-1北区块均比计划提前投产。

2003年公司国内外油气总产量达3336万吨油当量,比2002年增长3.94%,其中国内产量2601万吨,海外权益产量735.4万吨。

国内外净份额产量130.2百万桶,比2002年增长2.91%。

中下游业务为了建设成为上下游一体化的综合型能源公司,形成主业突出,产业链完整,各产业良性互动的产业结构,中国海油大力拓展中下游业务,提升总体竞争力。

中海壳牌石化项目中国海油与英荷壳牌集团合作的中海壳牌石化项目是中国最大的石化项目,总投资约43亿美元。

合营双方是壳牌南海私有有限公司,它是英荷壳牌集团的成员之一,占50%股份;中方投资者为中海石油化工投资有限公司,占50%股份,该公司是中国海油与广东投资开发公司的合资企业。

该项目将在广东省惠州市大亚湾畔建造一座具有世界级规模的80万吨乙烯裂解装置、年产230万吨石化产品的联合化工厂,预计2005年底建成投产。

2003年8月初中海壳牌签订了金额达27亿美元的融资协议,这是亚太地区有史以来最大一笔私营项目融资。

继2002年11月签订3个合同总值达8.23亿美元的EPC总包合同之后,中海壳牌又于2003年2月12日签署了3个EPC总包合同,总价值达4.1亿美元。

2003年5月12日,乙烯裂解装置打下第一桩,不仅标志着这一装置正式开始施工,同时也为整个项目的实施阶段翻开了新的一页。

至2003年底,项目已完成工程量的40%。

中海石油东方化工城中海石油东方化工城位于海南省东方市,投资主体为中国海洋石油总公司,化工项目的发展已成为中国海油中下游业务板块中的一个亮点。

2001年由中国海洋石油总公司进行资产重组的富岛一期项目,采用英国ICI-AMV合成氨工艺和挪威海德鲁流化床造粒技术。

2003年生产尿素60.23万吨,创历史最好成绩,其中24.37万吨销往美国、泰国等国家。

2003年9月30日建成投产的年产45万吨合成氨、80万吨尿素的富岛二期项目是国内最大的单套尿素生产装置。

首次使用富含二氧化碳、低热值的贫气作为化工原料;率先采用布朗和凯洛格结合工艺,使装置能耗降低;在国内大化肥项目中建设周期最短,只用了21个月;设备国产化率最高,达到40%。

2003年共生产尿素14.33万吨。

2003年11月18日开工建设年产60万吨甲醇项目,是中国最大的甲醇生产装置,由中海石油化学有限公司与香港建滔化工集团公司合营,总投资预算14.7亿元人民币。

进口液化天然气(LNG)项目中国海油率先涉足进口LNG项目,广东、福建两大LNG项目的启动和实施,树立了中国海油在该领域的优势地位。

广东LNG项目的资源供应方为澳大利亚ALNG集团,一期年供LNG 330+40万吨。

广东LNG 站线项目可研报告已获得国家批准,正在进行三通一平工程和详细设计。

在福建建设的LNG接收站,由印尼东固气田作为资源供应方,一期年供LNG 260万吨。

该项目可研报告已上报待批,正在进行接收站填海工程和三通一平工程,以及初步设计。

中国海油通过广东、福建LNG接收站的建设,有利于尽快建立起纵贯东南沿海的天然气主干网,使东南沿海地区早日用上清洁能源,并为最终形成沿海天然气大动脉奠定坚实的基础。

天然气管道/管线中国海油凭借上游的资源优势以及靠近沿海经济发达地区这一得天独厚的市场优势,以先点后线、横向扩展的策略开发沿海天然气市场,计划用10~15年时间建设一条中国东南沿海的天然气主干线,以满足沿海地区对天然气的强劲需求。

2003年8月11日,利用东方1-1气田资源的海南东方-洋浦-海口输气管道工程建成投产。

这是中国海油第一条陆地天然气管线,而且该工程在四大控制上成效显著:工程比计划提前一个多月完工,技术达到国内长输管道的先进水平,人身和设备安全事故为零,同时投资比预算减少15%。

于2002年底开工建设的杭州-湖州天然气管线,2003年11月28日全面竣工,并已具备了通气条件,可以向杭州半山电厂、德清电厂以及杭州、湖州等地市民供气。

由中国海油参股25%的烟台中世天然气有限公司建设的龙口-烟台管道工程于2003年11月初正式动工。

珠海-中山天然气管道项目按照惠州、番禺气田新的开发方案,通过了立项修改,也于2003年11月正式启动。

天然气发电由中国海油与广东粤电资产经营有限公司、广东电力发展股份公司合作的惠州液化天然气电厂,是广东LNG项目最大的用户之一,建设规模为6×35万千瓦。

该项目可研报告已于2003年10月通过国家发改委审批,场平工程基本完成,已进入初步设计阶段。

与福建LNG项目配套的福建莆田燃气电厂,由中国海油与福建省电力有限公司、福建投资开发总公司共同投资建设,规模为8×37.9万千瓦。

该项目可研报告已同福建LNG总体项目一起上报国家发改委审批,项目开工的各项准备工作基本就绪。

2003年,中国海油控股经营的中山嘉明电厂实现安全生产1198天,全年安全生产无事故,全年发电量为16.37亿度,上网电量15亿度,超额完成全年计划。

作为海南东方-洋浦-海口管道项目最大用户的洋浦电厂,顺利完成油改气工程,两台燃机先后投产,形成了280MW的天然气发电能力,及时缓解了海南省电力供应紧张的局面,2003年共发电约2.48亿kwh。

沥青及燃料油生产中国海油的高等级沥青产品已达到国际同类进口产品水平,在国产重交沥青市场占有率达到33.2%,同时还远销朝鲜、韩国等国家。

截至2003年12月份,共生产中海36-1重交沥青173.8万吨,主要提供北京、广东、辽宁、沈阳、湖北、湖南等省市的高等级公路建设需要。

2003年10月18日,中国海油与四川公路桥梁建设集团有限公司、成都市路桥工程公司共同投资组建的中海沥青(四川)有限公司重交沥青项目在四川泸州奠基。

中海沥青(四川)有限公司是中国海油在西南地区的第一个投资项目,也是第一个完全由中国海油自主经营的下游沥青控股企业。

投产后可年产超过30万吨的“中海36-1”重交沥青和5万吨“中海36-1”改性沥青。

项目总投资3亿元左右,计划工期1年。

中国海油开发的低硫燃料油符合国际环保标准,在国内市场广受好评,市场占有率约为6.6%。

2003年共销售燃料油250万吨,并成功进入燃机电厂领域,收到了很好的经济效益。

2003年,中国海油在沥青及燃料油方面实现销售收入99.29亿元人民币,利润总额10.76亿元人民币,净利润6.75亿元人民币。

专业技术服务2003年中国海油下属的两家专业公司加大了资本投资力度,装备能力进一步提升,为保证总公司的发展以及勘探、开发和生产任务的完成做出了重要贡献。

中海油田服务股份有限公司发挥自身优势大力提升一体化服务。

以钻井船、修井机为载体的一体化总包服务能力日益增强。

公司2003年承担了菲利普斯蓬莱19-3油田修井机总包项目,以及预计金额可达8000多万美元的科麦奇曹妃甸11-1/2捆绑服务项目。

中海油服2003年实现销售收入31.53亿元,税后利润4.66亿元。

2003年12月9、10日连续两日,中海油服(2883.HK)股价连创新高。

12月10日全天收盘价为3.0港元,比较公司2002年IPO发行价1.68港元,公司股价已累计升幅78.6%。

2003年海洋石油工程股份有限公司顺利完成7个工程项目建设,正在进行中的项目9个。

海油工程全年实现销售收入20.5亿元人民币,利润总额达到2.25亿元人民币。

2003年,“海油工程”股票走势稳健,表现优于大盘。

年初开盘13.53元,年未收盘14.59元,涨幅19.36%,较同期上证综指涨幅10.27%,高出9.09%。

2003年末成功入选上证180指数股。

基地公司中国海油拥有五家基地公司,即渤海公司、南海西部公司、南海东部公司、东海公司和中海实业公司,为海上作业服务提供生产、生活服务。

基地系统不仅已经和正在建立起以海上浮式储油装置(FPSO)产业为代表的一系列支柱性产业,并且已经和正在形成一批有可持续发展能力的专业公司。

国际化发展以全球为市场开发油气资源是一个国际化石油公司的重要特征。

2003年中国海油加大“走出去”的力度,在国际化发展方面迈出了坚实的一步,正逐步发展成为一家国际综合型能源公司。