文言文翻译阅卷分析

- 格式:doc

- 大小:367.00 KB

- 文档页数:4

部编八上第三单元文言文翻译及课文分析(参考书版)三峡自三峡七百里中,两岸连山,略.无阙.处;重.岩.叠嶂..,隐天蔽日,在丝毫同“缺”空隙、缺口句意:在三峡七百里当中,两岸都是连绵的高山,一点也没有中断的地方。

层层的悬崖,排排的峭壁,把天空和太阳都遮蔽了。

自.非.亭午夜分,不见曦月。

如果不是日光句意:如果不是正午,就看不到太阳;不是在半夜,就看不到月亮。

至于夏水襄.陵,沿.溯.阻绝.。

或.王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,到了升到高处。

顺流而下逆流而上断有时句意:在夏天江水漫上山陵的时候,上行和下行的船只都被阻,不能通航。

有时皇帝的命令要急速传达,有时候清早坐船从白帝城出发,傍晚便可到江陵。

其间千二百里,虽.乘奔.御风,不以.疾也。

即使骑上飞奔的马驾着风也没有这么快。

句意:那中间相距一千二百里,即使骑着骏马,驾着疾风,也没有这么快。

春冬之.时,则.素.湍.绿.潭.,回.清.倒影..。

绝.巘.多生怪柏,的就白色的急流,绿极句意:在春、冬两个季节,雪白的急流中有回旋的清波,碧绿的潭水中倒映着各种景物的影子。

在极高的山峰上,生着着许多奇形怪状的柏树,悬.泉瀑布,飞.漱.其间。

清.荣.峻.茂.,良.多趣味。

高悬的飞速地冲荡(在其中)茂盛甚,很句意:(在山峰之间),常有悬泉瀑布飞流冲荡。

水清树荣山高草盛,有很多趣味每至.晴初.霜旦.,林寒涧肃.,刚早晨肃杀,凄寒句意:在秋天,每到初晴的时候或下霜的早晨,树林和山涧一片清凉和寂静。

常有高猿长啸.,属.引.凄.异.,空谷传响.,接连延长句意:高处的猿猴拉长声音啼叫,声音连续不断,凄惨悲凉。

空旷的山谷传来猿啼的回声,哀转..久绝.。

故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳!”消失所以句意:悲哀婉转,很久才消失。

所以渔歌唱道:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳!”1文章结尾引用了渔者的歌词,有什么作用?突出了三峡秋天的凄凉,渲染了秋天萧瑟的气氛,同时又暗示了三峡山高岭连峡窄的特点,照应前文。

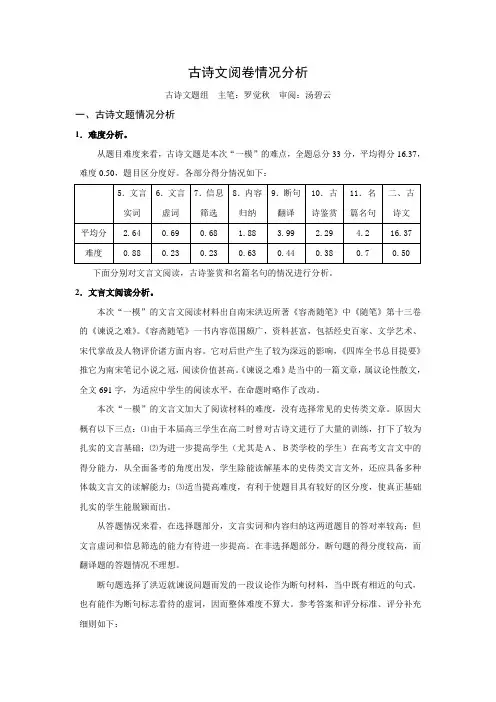

古诗文阅卷情况分析古诗文题组主笔:罗觉秋审阅:汤碧云一、古诗文题情况分析1.难度分析。

从题目难度来看,古诗文题是本次“一模”的难点,全题总分33分,平均得分16.37,难度0.50,题目区分度好。

各部分得分情况如下:下面分别对文言文阅读,古诗鉴赏和名篇名句的情况进行分析。

2.文言文阅读分析。

本次“一模”的文言文阅读材料出自南宋洪迈所著《容斋随笔》中《随笔》第十三卷的《谏说之难》。

《容斋随笔》一书内容范围颇广,资料甚富,包括经史百家、文学艺术、宋代掌故及人物评价诸方面内容。

它对后世产生了较为深远的影响,《四库全书总目提要》推它为南宋笔记小说之冠,阅读价值甚高。

《谏说之难》是当中的一篇文章,属议论性散文,全文691字,为适应中学生的阅读水平,在命题时略作了改动。

本次“一模”的文言文加大了阅读材料的难度,没有选择常见的史传类文章。

原因大概有以下三点:⑴由于本届高三学生在高二时曾对古诗文进行了大量的训练,打下了较为扎实的文言基础;⑵为进一步提高学生(尤其是A、B类学校的学生)在高考文言文中的得分能力,从全面备考的角度出发,学生除能读解基本的史传类文言文外,还应具备多种体裁文言文的读解能力;⑶适当提高难度,有利于使题目具有较好的区分度,使真正基础扎实的学生能脱颖而出。

从答题情况来看,在选择题部分,文言实词和内容归纳这两道题目的答对率较高;但文言虚词和信息筛选的能力有待进一步提高。

在非选择题部分,断句题的得分度较高,而翻译题的答题情况不理想。

断句题选择了洪迈就谏说问题而发的一段议论作为断句材料,当中既有相近的句式,也有能作为断句标志看待的虚词,因而整体难度不算大。

参考答案和评分标准、评分补充细则如下:吕甥之言//出于义/左师之计//伸于爱/蔡泽之说//激于理/若茅焦者//真所谓劘虎牙者矣/范雎亲困穰侯而夺其位/何遽不如泽哉/彼此一时也(满分3分。

采用扣分法给分,每错、漏2个断句处扣1分,扣完为止。

;若只错1处不扣分,错3处只扣1分,如此类推。

2021全国甲卷文言文(翻译、解析、点评)收录于合集#文言文9个#高考12个2021全国甲卷文言文(翻译、解析、点评)吴玉英【前言】本文讲宋辽“澶渊之盟”的故事。

本文是从宋真宗的角度讲这个故事的。

等你读完全文,我给你重新讲一下这个故事——从萧太后的角度。

等不及的,可以直接拖到文末,先看萧太后的故事。

【逐字逐句学习原文】(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)阅读下面的文言文,完成下面小题。

九月契丹大举入寇九月,契丹大举入侵,(寇:动词,侵犯。

)时以虏寇深入当时因为契丹敌寇深入中原,(虏寇:“虏”是对敌人的蔑称,“寇”是名词,劫掠者。

)中外震骇朝廷内外都震惊骇怕,(央草:记住这个词,“中外震骇”,说明敌人很强大。

)召群臣问方略(皇帝)召集群臣询问应对策略。

王钦若临江人王钦若是临江人,(判断句)请幸金陵请求皇帝驾临金陵暂避。

陈尧叟阆(làng)州人陈尧叟是阆中人,(判断句)请幸成都请求皇帝驾临成都暂避。

(央草:这是进一步写敌人的强大。

)帝以问寇准,皇帝拿这件事去询问寇准,(央草:这里的“帝”是宋真宗,宋太祖赵匡胤的侄子,宋太宗赵匡义的儿子。

太祖太宗是打天下的皇帝,真宗是守天下的皇帝。

契丹大举南下是报仇来了:当年太宗皇帝抢了契丹的地盘,契丹一直在试图夺回去一直没有成功,咽不下这口气,又报仇来了。

)准曰:“不知谁为陛下画此二策?”寇准说:“不知道是谁替陛下筹划这两种策略?”帝曰:“卿姑断其可否,皇帝说:“你姑且判断这两个方法是否能行,勿问其人也。

”不要询问是谁出的计策。

”准曰:“臣欲得献策之人,寇准说:“我想要找到这个献策之人,斩以衅鼓,斩杀他们来用他们的血涂鼓行祭,然后北伐耳!然后向北讨伐敌人罢了!陛下神武,将臣协和,陛下英明神武,将军大臣团结协作,若大驾亲征,敌当自遁;如果陛下御驾亲征,敌人应当自己逃跑;不然,出奇以挠其谋,如果不能这样的话,用奇计来阻挠他们的阴谋,坚守以老其师,坚守城池来使他们军队疲敝,(老,使动用法,使…疲敝。

初中语文试卷分析初中语文试卷分析篇1:初三语文考试试卷分析一、初中语文的学习不仅要求知识积累,也要求了对于试卷的分析力度。

1、试题结构:全卷包括文言阅读、现代文阅读、写作三大部分,共26道小题,2、试题特点:(1)文言文阅读主要考查默写、词语解释、句子翻译及内容理解,也适应中考改革方向,增加了对虚词的考查。

但在题型设置上还不全面,如:对课内要求背诵的诗文可作理解性默写的考查;对虚词可设置选择题进行考查。

(2)注重对现代文阅读能力的考查,与中考接轨,两个语段都是课外的,分别为记叙文和议论文,注重考查学生对语言材料的整体把握,准确提炼和表达的能力。

(3)试题注重考察学生的知识运用和掌握,题干表述严密。

二、试卷分析问题分析:从总体看,一是考生试卷平均分仅为109.70,得分率仅为73.13%,二是高分少。

三、优良率21.28%;及格率94.33%。

具体来说:第一部分文言文阅读课内文言得分率:83.71%;课外文言得分率:61.42%;文言文常见实词和默写掌握得不错,翻译句子还有待规范。

第二部分现代文阅读议论文语段得分率:80%;记叙文语段得分率:63.65%;表述不严密,不能捕捉关键信息;整体把握能力、概括能力还要训练。

第三部分作文作文得分率:71.92%;缺乏真情实感;选材无新意;缺乏点题意识,中心不明;书写潦草,标点不准确。

三、改进措施我们三位备课组老师对这届学生应该说是非常了解,平行班几乎都有半数的学困生,另外还有为数不少的懒惰学生,这些都是我们教学落实的巨大障碍,针对这一生源的现实,我们采取了一些措施。

根据09年中考的考查内容,我们备课组从文言文、现代文和作文这三方面拟订计划:1、利用假期和放学补课时间进行现代文阅读的复习训练,现代文阅读的基本阅读方法、基本题型和答题规范作好人人落实关;2、对九年级的教材作全面分析调整,准确把握教材的知识点,基础知识的积累和运用今年要单独列块,根据考查内容作系统全面的复习。

语文试卷分析报告范文6篇高中第一篇:《古诗文所学所得》本次语文试卷主要以古诗文为主要内容进行考查。

学生们在具体题目中涉及到了《岳阳楼记》等经典名篇的理解和诗词对应的作者及背景等知识点。

从试卷总体来看,学生对于古诗文类题目的答题情况良好,大部分学生能够正确理解古诗文的含义和作者的写作意图。

其中,有个别学生在对于古文阅读理解方面还存在不够深入的情况,需要继续加强古文阅读的训练。

第二篇:《现代散文阅读与评论》本次考试内容涵盖了多篇现代散文,要求学生在阅读的基础上进行深入的思考和评论。

从试卷反馈情况看,大部分学生对现代散文的内容有较好的把握,能够理解作者的观点和写作手法。

但是在评论部分,有一些学生表现出思考不够深入,评论的角度和思路比较单一。

建议学生在平时的学习中多进行现代散文的阅读和思考,提升评论的深度和广度。

第三篇:《文言文翻译与改错》文言文翻译和改错一直是语文考试中比较重要的部分。

本次试卷中包含了一篇文言文的翻译和改错题目。

学生们在这部分的答题中普遍表现出对于文言文的熟练程度,翻译方面能够准确把握原文的意思,改错部分也有较高的正确性。

然而,有些学生在翻译和改错的过程中仍存在一些基础知识点的错误,需要加强对文言文知识的掌握和理解。

第四篇:《经典作品名句填空与解释》本次试卷中还涉及了经典作品名句填空与解释的题目。

学生们对于经典名句的填空和解释方面整体表现较为出色,能够准确填写并理解名句的含义。

然而,个别学生在解释部分存在解析不够清晰的情况,需要在平时的学习中加强对于经典名句的理解和分析能力。

第五篇:《作文题与写作指导》作文一直是语文考试的重要环节,本次试卷中要求学生根据指导进行一篇议论文的写作。

从学生的作文情况来看,大部分学生在作文的结构和逻辑上表现得较为清晰,能够符合写作要求。

但有部分学生在表达和观点论证上不够完善,需要在写作训练中提升论述的深度和逻辑性。

第六篇:《名著阅读与主题分析》名著是语文学习的重要内容之一,本次试卷中包含了名著阅读与主题分析的题目。

高一语文第一次段考考试分析——文言翻译部分本次段考第7题要求考生翻译三个课内文言句子,主要考察学生对必修一第四单元文言知识点的掌握能力及基本的翻译能力。

第一个句子出自《孔雀东南飞》:“留待作遗施,于今无会因”,要求考生译出大意的同时,能够译出“遗施”、“会因”的意思;第二个句子出自《离骚》(节选):“汩余若将不及兮,恐年岁之不吾与”,要求考生译出大意的同时,能够译出“汩”的意思及宾语前置句“不吾与”的正确语序;第三个句子出自《诗经·氓》:“乘彼垝垣,以望复关”,要求考生译出大意的同时,能够译出“乘”的意思。

第8题要求考生翻译两个课外文言句子,选文出自《聊斋志异》,主要考察学生的课内文言知识的迁移能力及基本的翻译能力。

第一个句子是“首伤,而吞不已。

然头虽已没,幸肩际不能下”,第二句是“或言:‘蟒不为害,乃德义所感。

’”。

前者要求考生译出大意的同时,能够译出“吞不已”、“没”的意思;后者要求考生译出大意的同时,能够译出“或”的意思及被动句式“所感”。

从考生的答题情况来看,典型错误主要集中在三个方面:一、句子大意理解错误。

第7题中,有的考生把第一个句子理解为“这些首饰留给你以后娶的人,我也好留念”或“留下来当作嫁妆赠送给她,在今天这些已与我没有关系了”等;有的考生把第二个句子理解为“我想完成这个遥不可及的梦想,恐怕年龄太大达不到”或“如果我还不将这事告知皇上,恐怕年衰时就再不能说了”等;有的考生把第三个句子理解为“站在城墙远处眺望,想着收回国土”或“自己走上陡峭高远的地方,在那里眺望国家失去的地方”等。

第8题中,有的考生把第一个句子理解为“第一次首伤了,但是吞不下去,然而头虽然没有了,幸好肩膀还在”或混淆了原句中“首伤”的“首”与“头虽已没”的“头”,把“首”理解为“哥哥的头”或把“头”理解为“蟒蛇的头”等;有的考生把第二个句子理解为“或者说:‘蟒蛇没有成为祸害,就是有德义的事情了’”或“一个叫或言的人说:‘巨蟒没有来害人,显不出德义之感’”等。

一、翻译原则1. 忠实原文:翻译应准确传达原文的意思,不得随意增删、改换原文内容。

2. 文白对应:翻译应尽量使用与现代汉语相吻合的文言词汇和句式,保持原文的语言风格。

3. 简洁明了:翻译应尽量简洁明了,避免冗余和累赘。

4. 语法规范:翻译应遵循现代汉语的语法规则,确保句子通顺、符合逻辑。

二、评分标准1. 内容理解(40分)(1)能准确理解原文意思,得分40分。

(2)对原文意思理解不准确,得分低于40分。

2. 文白对应(30分)(1)翻译尽量使用与现代汉语相吻合的文言词汇和句式,得分30分。

(2)文白对应程度较低,得分低于30分。

3. 简洁明了(20分)(1)翻译简洁明了,得分20分。

(2)翻译冗余、累赘,得分低于20分。

4. 语法规范(10分)(1)翻译遵循现代汉语的语法规则,得分10分。

(2)语法错误较多,得分低于10分。

三、具体评分细则1. 内容理解(1)对原文意思理解准确,得分40分。

(2)对原文意思理解基本准确,得分30-39分。

(3)对原文意思理解不准确,得分低于30分。

2. 文白对应(1)翻译尽量使用与现代汉语相吻合的文言词汇和句式,得分30分。

(2)文白对应程度较低,如出现大量现代汉语词汇或句式,得分低于30分。

3. 简洁明了(1)翻译简洁明了,得分20分。

(2)翻译冗余、累赘,如出现大量重复、啰嗦的表述,得分低于20分。

4. 语法规范(1)翻译遵循现代汉语的语法规则,得分10分。

(2)语法错误较多,如出现主谓不一致、搭配不当等问题,得分低于10分。

四、注意事项1. 阅卷时应注意区分不同学生的实际水平,避免因个人偏好而影响评分。

2. 在评分过程中,应遵循客观、公正的原则,确保评分的准确性。

3. 对学生的翻译作品,应给予充分的肯定和鼓励,激发其学习文言文的兴趣。

4. 在评分过程中,如遇到特殊情况,可适当调整评分标准,确保评分的公平性。

古代汉语试卷质量分析与改进措施一、试卷总体评价本次古代汉语试卷,总分150分,各种试题的题型、题量、赋分值完全与xx省2015年高考试题接轨,可以说试卷中规中矩,没有偏题与怪题,具有一定的难度和区分度,是一份现代气息浓、时代色彩强、人文内涵广的较好试卷。

二、古代汉语试题具体特点(1)侧重于对学生基本技能的训练。

文言文侧重于学生古代汉语的理解、分析﹑综合运用,如理解文言实词、虚词,辨别与筛选文本中的重要信息,归纳内容要点、概括中心意思,理解并翻译文中的句子,这些试题的设置都强化了学生基本技能的训练。

(2)侧重于对学生文化积淀的考查。

如名句名篇的默写8分完全选用高中要求背诵的21篇古诗文,仿写4分也与古诗词直接相关,古诗鉴赏10分更是直接命题,涉及古诗词部分竟达22分之多,可以说有力地考查了古典文化的积淀。

(3)侧重于对社会现实生活的关注。

无论是成语辨析,还是现代文阅读,都显示了命题人的特点风格和文化底蕴,学生“两耳不闻窗外事,一心只读应试书”再也不能在语文的试场上成为佼佼者了,这也就为高三复习时要关注热点﹑焦点指明了方向。

三、我校考试情况分析我校参考人数,文科160人,最高分111分,总均分86.18分,在十校联考中排名倒数第一,与第一名乐清二中平均分100.9相差14分多。

理科442人,最高分110分,总均分84.31分,在十校联考中排名倒数第二,与第一名乐清二中平均分95.8相差11分多。

各班级的状况也参差不齐,重点班均分差距不到2分,在允许值范围之内,普通理科班之间最高分与最低分之间差距近6分,文科普通班差距达2分之多,这反映出各班学生备考的状况不平衡,需要教师善加引导,全心投入,把训练真正落到实处,切实提高学生的成绩。

四、暴露出的问题(1)学生文化积淀较薄弱,语音、成语题普通班据不完全统计,正确率不会高于20%,名句名篇默写平均分只有5.6分,难度系数0.7,全校重点班班平均分未达到6分,而理专平均分竟只有3分多。

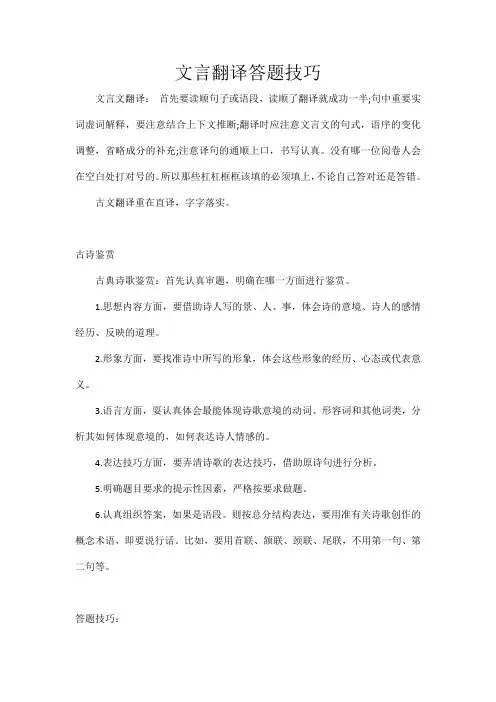

文言翻译答题技巧文言文翻译:首先要读顺句子或语段,读顺了翻译就成功一半;句中重要实词虚词解释,要注意结合上下文推断;翻译时应注意文言文的句式,语序的变化调整,省略成分的补充;注意译句的通顺上口,书写认真。

没有哪一位阅卷人会在空白处打对号的。

所以那些杠杠框框该填的必须填上,不论自己答对还是答错。

古文翻译重在直译,字字落实。

古诗鉴赏古典诗歌鉴赏:首先认真审题,明确在哪一方面进行鉴赏。

1.思想内容方面,要借助诗人写的景、人、事,体会诗的意境、诗人的感情经历、反映的道理。

2.形象方面,要找准诗中所写的形象,体会这些形象的经历、心态或代表意义。

3.语言方面,耍认真体会最能体现诗歌意境的动词、形容词和其他词类,分析其如何体现意境的,如何表达诗人情感的。

4.表达技巧方面,要弄清诗歌的表达技巧,借助原诗句进行分析。

5.明确题目要求的提示性因素,严格按要求做题。

6.认真组织答案,如果是语段。

则按总分结构表达,要用准有关诗歌创作的概念术语,即要说行话。

比如,要用首联、颔联、颈联、尾联,不用第一句、第二句等。

答题技巧:古诗鉴赏重在字句的理解。

要从诗中找答案,各种方法要学,但关键是对本诗的理解,特别是在意境上要把握好。

意境就是作者写这首诗表现的心境。

或低沉、或昂扬、或沉郁、或思念、或冷漠等等,由此再落实到词句中。

记住的关键一点就是:答案在诗歌内,在字句内在作者表达的情景内,如“冷、清、寂、绝、暗、阴、闹、笺、泪”中。

诗歌鉴赏的表述,要紧贴诗句展开,可贴标签,不可夸大或缩小,实实在在的表述为好。

如2002年“折柳”,2003年“冷、咽”的诗眼,都是据本诗内容去分析,不可硬套。

当然,表述应有技巧。

就是分析这个词的来龙去脉,在此处的含义。

这样表述就清楚了。

文言文阅读分析、概括和评价题的解题策略篇1:文言文阅读分析、概括和评价题的解题策略文言文阅读分析、概括和评价题的解题策略1.掌握归纳内容要点的常用方法①信息提取法。

准确地归纳核心信息:人、事、景、情、理等。

②题面验证法。

利用试题题面快捷地帮助自己从整体上把握文意。

2.把握分析概括在文中观点态度的具体方法①借助整体阅读归纳主旨。

分析概括在文中的观点态度,先要整体上解读文章内容、感受思想,力求知道在这篇文章中最想要告诉读者的是什么,读者阅读了从中受到怎样的启发,从而推知的观点态度。

②借助文体特征分析观点。

史传散文中观点态度寄托在人物形象上,可能有简略的评价;咏物散文中观点态度寄托在所咏的事物上,关键在于理解该物的形象特征;说理散文的观点态度一般为文章的中心论点。

③借助关键信息分析观点。

文章的关键信息有:标题、开头、结尾和注解;关键词、点睛笔、文眼;中心句、关键句、过渡句等。

通过提取这些关键信息归纳分析出文章观点。

④借助知人论世,提取要义,分析观点。

近年湖南卷文言文阅读材料常选用非传记类文章,一般为教材介绍过的作家,可以借助知人论世理解观点。

的写作背景、动机等是我们解读所供文言要义的一把钥匙。

⑤辩证分析。

在文中的观点态度,其表现方式是多种多样的,要做好“分析概括”的工作,还要学会辩证的分析方法,切忌片面性。

分析概括在文中的观点,一方面要肯定其积极意义,另一方面也要实事求是地看到其消极因素。

判断积极与消极因素,可从五个方面考虑:的.人民性、作品的社会性、思想的进步性、历史的局限性、文章的现实性。

要注意的是,对文章中欠当的观点及消极因素,还要视答题的实际情形来作出恰如其分的评析。

3.明确答题步骤首先通读原文,获取大意。

其次,对照原文核对错误。

将备选答案的相关内容与原文的相关部分逐一对比,看所选条目的表述是否与原文一致。

任何故意夸大、缩小、曲解、混淆原文内容的选项,都是命题人设置的陷阱,要特别小心。

因为题干往往是为了从四个选项中选出不正确的一项而设计的,如果能充分利用这正确的三项,运用比较法和排除法,一定能选出错误的一项。

夫文言文者,古之遗言也,其言简奥,意蕴深远。

然世易时移,后人读之,往往不得其要领,翻译失分之事,屡见不鲜。

今吾试为文言文翻译失分之分析,以供学者参考。

一、字义误解文言文之字义,往往与今义有异。

若译者不察,轻易以今义代入古义,则失分之罪莫大焉。

如《左传》云:“子路率师以伐颛臾。

”若译者不知“颛臾”为地名,而误以为“颛臾”为人名,则翻译失分矣。

二、句法不通文言文之句法,与今文不同。

译者若不熟悉古文句法,往往将句子翻译得生硬晦涩。

如《论语》曰:“子曰:‘学而时习之,不亦说乎?’”若译者不晓“学而时习之”为“学之而时习之”之意,则翻译失分无疑。

三、语序颠倒文言文之语序,有时与今文相反。

译者若不留意,往往将语序颠倒,致使翻译失真。

如《史记》载:“陈涉自立为王,号为‘张楚’。

”若译者不知“自立为王”应为“为王自立”,则翻译失分矣。

四、语气失当文言文之语气,有时较为复杂。

译者若不能准确把握语气,往往使翻译失色。

如《孟子》曰:“孟子见梁惠王,王曰:‘叟不远千里而来,亦将有以利吾国乎?’”若译者不知“亦将有以利吾国乎”为反问语气,而误以为陈述语气,则翻译失分。

五、修辞失真文言文之修辞,如对仗、排比等,极具特色。

译者若不掌握修辞手法,往往使翻译失真。

如《离骚》中“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳”一句,若译者不知“芰荷”与“芙蓉”对仗,而随意翻译,则失分无疑。

六、文化差异文言文所蕴含之文化,与现代文化有所差异。

译者若不深入了解文化背景,往往使翻译失真。

如《庄子》中“鲲鹏之志,非骀荡之志也”一句,若译者不知“鲲鹏”与“骀荡”所代表之文化内涵,则翻译失分。

七、语气不连贯文言文之语气,有时需根据上下文进行连贯翻译。

译者若不注重语气连贯,往往使翻译失真。

如《诗经》中“关关雎鸠,在河之洲”一句,若译者不知“关关雎鸠”与“在河之洲”之间需保持语气连贯,则翻译失分。

综上所述,文言文翻译失分之原因,主要有字义误解、句法不通、语序颠倒、语气失当、修辞失真、文化差异、语气不连贯等。

高中文言文文意理解和分析题答题技巧考点解读文言文文意理解和分析题通常以客观选择题的形式出现。

试题的选项通常是“三对一错”,设问的角度基本是选错误的一项,四个选项大多依原文的先后顺序对文意做概括性的转述和分析,错误项中的大部分叙述一般还是符合文意的,往往只设置一两处不正确的表述作为干扰。

四个选项有时会依选文内容的特点而表现为不同的形式,比如分别涉及人物品性的不同侧面,或者文本主人公的人生经历,或者人生不同阶段的成就等。

《考试大纲》对文言文的考点有明确的要求,其中“归纳内容要点,概括中心意思”是文言文阅读中的重点,是考查同学们在理解文意的基础上进一步分析的能力。

这种归纳、概括是对所述事件或所说道理进行综合的判断或推理,要求同学们答出某一论点立论的根据、某个事件发生的原因、某种发展导致的结果,等等。

新的《考试大纲》明确增加对文言文的考查力度,包括对文学常识等传统文化的考查,可见高考加大对古代文化常识的考查,所以同学们要对文言文文意的理解和判断尤为重视。

技巧点拨错误类型一、事件或者行为的错误命题者往往把主人公的很多行为放在不对应的时间段,从而出错,比如做官的时间段,施政等某种行为的时间段等。

例1:下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是()(选自《后汉书·景丹传》)A.景丹才学突出,办事干练。

他在王莽新朝时以言语科优秀被举荐为固德侯的相国,又以办事干练著称,升任朔调连率的副官。

B.景丹颇得器重,深受拥护。

建武二年,光武帝任命吴汉为大司马时,任命景丹为骠骑大将军、栎阳侯,后又被群臣推举为大司马人选。

C.景丹有军事才能,能征善战。

曾大败王郎的部队并追击十余里,又跟随光武帝在羛阳打败五校,使对方五万人投降。

D.景丹为国尽忠,临危受命。

陕县贼人苏况攻破弘农,活捉郡守。

景丹当时以带病之身率军到郡,十多天后逝世。

【解析】B项“任命景丹为骠骑大将军、栎阳侯”表述错误,骠骑大将军不是在建武二年任命的。

对应原文:世祖即位,诏举可为大司马者,群臣所推惟吴汉及丹。

中考文言文试卷分析一、协议关键信息1、试卷结构分析题型分布分值占比各模块难度系数2、知识点考查范围重点文言实词常见文言虚词文言文句式文章理解与翻译3、学生答题情况得分率较高的题目得分率较低的题目典型错误类型4、教学建议针对性复习策略教学方法改进学习资源推荐二、试卷结构分析11 题型分布本次中考文言文试卷的题型包括选择题、填空题、翻译题、简答题等。

其中选择题主要考查对文言实词、虚词的理解,以及对文章内容的初步把握;填空题侧重对重点语句的背诵和默写;翻译题要求学生准确翻译文言句子;简答题则着重考查对文章主题、人物形象等的深入理解。

111 分值占比选择题约占总分的X%,填空题约占X%,翻译题约占X%,简答题约占X%。

各题型的分值分配较为合理,能够全面考查学生的文言文知识和能力。

112 各模块难度系数整体来看,选择题难度适中,主要考查基础知识的掌握;填空题难度较低,只要学生平时认真背诵,一般都能得分;翻译题难度适中偏上,需要学生对文言语法有较好的理解和运用能力;简答题难度较大,对学生的综合分析和语言表达能力要求较高。

三、知识点考查范围21 重点文言实词试卷中重点考查了“之”“其”“以”“于”等常见文言实词的用法和意义。

例如,在选择题中通过不同语境考查了“之”字的多种含义。

211 常见文言虚词对“而”“乃”“且”“则”等虚词的考查也较为频繁,要求学生能够准确判断虚词在句中的作用和关系。

212 文言文句式特殊句式如判断句、倒装句、省略句等在翻译题中有所涉及,考查学生对文言句式的识别和转换能力。

213 文章理解与翻译选取的文言文篇章涵盖了人物传记、散文等多种文体,要求学生能够理解文章大意,准确翻译关键语句,并把握作者的思想感情和写作意图。

四、学生答题情况31 得分率较高的题目选择题中关于文言实词和虚词的基础考查题目,以及填空题中常见的名句默写,学生得分率较高,说明大部分学生在基础知识的积累方面较为扎实。

311 得分率较低的题目翻译题和简答题的得分率相对较低。

文言文翻译年级__________ 班级_________ 学号_________ 姓名__________ 分数____一、翻译题(共20题,题分合计96分)1.阅读下文,翻译句子:勾践之困会稽也,怅然叹曰:“吾终于此乎?”吴既赦越,越王勾践反国,乃苦身焦思,置胆于坐,坐卧即仰胆,饮食亦尝胆也。

曰:“女忘会稽之耻邪?”身自耕作,夫人自织,食不加肉,衣不重采折节下贤人,厚遇宾客。

振贫吊死,与百姓同其劳。

注释:女通“汝”,你。

重(chóng)采--指多种颜色的华美衣服。

折节--屈己下人。

振--通“赈”,救济。

吊--慰问。

2.阅读下文,翻译画线句子。

公为都御史,与太监某守辽东。

某亦守法,与公甚相得也。

后公改两广,太监泣别,赠大珠四枚。

公固辞。

太监泣曰:“是非贿得之。

昔先皇颁僧保所货西洋珠于侍臣,某得八焉,今以半别公,公固知某不贪也。

”公受珠,内所著披袄中,纫之。

后还朝,求太监后,得二从子。

公劳之曰:“若翁廉,若辈得无苦贫乎?”皆曰:“然。

”公曰:“如有营,予佐尔贾。

”二子心计,公无从办,特示故人意耳。

皆阳应曰:“诺。

”公屡促之,必如约。

乃伪为屋券,列贾五百金,告公。

公拆袄,出珠授之,封识宛然。

(《记王忠肃公翱事》作者:崔铣)3.阅读下文,翻译画线句子。

汤(商汤)见祝网者置四面,其祝日:“从天坠者,从地出者,从四方来者,皆人吾网。

”汤日:“嘻,尽之矣!非桀(夏桀)其孰为此?”汤乃解其三面,置其一面,更教之祝日:“昔蛛罞 (蜘蛛)作网罟,今之人循序。

欲左者左,欲右者右,欲高者高,欲下者下;吾取其犯命者。

”汉南之国闻之,日:“汤之德及禽兽矣。

”四十国归之。

人置四面,未必得鸟。

汤去三面。

置其一面,以网四十国,非徒网鸟也。

译文:4.阅读下文,翻译画线句子。

余病痞(肚子里生的硬块)且悸,谒医视之,日:“椎伏神(中药名,外形像芋)为宜。

”明日买诸市,烹而饵之,病加甚,召医而尤其故。

医求观其滓,日:“吁!尽老芋也。

2023年新课标一卷文言文翻译摘要:一、前言二、2023 年新课标一卷文言文翻译考试要求三、考试内容分析1.文学类文本2.实用类文本四、文言文翻译技巧1.了解古文背景2.分析句子结构3.注意古今异义词4.保持翻译通顺五、备考建议1.多读经典古籍2.加强实际翻译练习3.关注历年真题六、总结正文:【前言】2023 年新课标一卷文言文翻译作为高考的重要组成部分,对于学生的古文阅读理解能力和实际翻译能力提出了较高的要求。

为了帮助大家更好地应对这一考试内容,本文将对2023 年新课标一卷文言文翻译进行详细解析,并提供一些实用的备考建议。

【2023 年新课标一卷文言文翻译考试要求】根据2023 年新课标一卷文言文翻译考试要求,学生需要具备以下能力:准确理解古文中的词语和句子,确保翻译出来的现代汉语表达通顺、准确;能够分析古文句式结构,把握句子间的关系;能够从给定的文言文中概括出中心思想,并进行合理的分析和评论。

【考试内容分析】2023 年新课标一卷文言文翻译考试内容主要包括两大类:文学类文本和实用类文本。

文学类文本通常选自古代文学作品,如诗词、散文等,要求学生能够理解作品的意境和作者的情感表达;实用类文本则主要选自古代的政论、史书、应用文等,要求学生能够把握文本的核心观点和论述逻辑。

【文言文翻译技巧】1.了解古文背景:在翻译文言文时,了解古文的创作背景、作者生平以及作品的时代背景对于理解原文有很大帮助。

2.分析句子结构:在翻译过程中,要分析句子结构,理解句子成分之间的关系,以确保翻译出来的句子在现代汉语中表达通顺。

3.注意古今异义词:文言文中有很多古今异义词,需要根据具体语境进行判断,避免出现错误的翻译。

4.保持翻译通顺:翻译时要保持句子的通顺性,避免生硬地直译,同时要确保表达准确,不偏离原文的意思。

【备考建议】1.多读经典古籍:要想在文言文翻译方面取得好成绩,平时的积累是关键。

学生要多读经典古籍,提高自己的古文阅读能力。

近日,本人在参与文言文翻译题的阅卷工作中,深感文言文翻译之不易,亦体会到学生在文言文学习上的进步与不足。

现将阅卷过程中的一些心得体会总结如下:一、学生文言文基础知识的掌握通过本次阅卷,我发现大部分学生在文言文基础知识方面有较好的掌握。

他们能够熟练地识别文言文中的虚词、实词,并能正确运用语法知识进行翻译。

例如,在翻译“孔子曰:‘学而时习之,不亦说乎?’”时,学生能够准确地翻译出“孔子说:‘学习并时常温习,不也是很愉快的吗?’”这一句子。

这表明学生在文言文基础知识的掌握上较为扎实。

二、学生文言文翻译能力的提高相较于以往,本次阅卷中学生的文言文翻译能力有了明显提高。

他们能够更加准确地把握句子的意思,并尝试运用直译、意译等方法进行翻译。

例如,在翻译“子路,善言哉!”时,学生能够将“子路,真是个善于言辞的人啊!”这一句子翻译得比较准确。

这说明学生在文言文翻译能力上有了较大的进步。

三、学生文言文翻译中的问题尽管学生在文言文翻译能力上有所提高,但在阅卷过程中,我们也发现了一些普遍存在的问题:1. 词语理解不准确:部分学生在翻译过程中,对文言文中的词语理解不准确,导致翻译结果出现偏差。

如将“矣”误译为“了”,将“焉”误译为“在哪里”。

2. 语法知识运用不当:部分学生在翻译过程中,对文言文语法知识的运用不够熟练,导致句子结构不完整或出现错误。

如将“孔子曰:‘学而时习之,不亦说乎?’”翻译为“孔子说:学习并且时常练习,不是很愉快吗?”3. 翻译方法单一:部分学生在翻译过程中,只采用直译或意译中的一种方法,未能结合实际语境灵活运用。

如将“吾日三省吾身”直译为“我每天三次反省自己”,忽略了句子中的修辞手法。

四、对文言文教学的建议针对以上问题,我认为可以从以下几个方面加强文言文教学:1. 加强文言文基础知识的教学,让学生熟练掌握文言文中的词语、虚词、实词等。

2. 注重语法知识的讲解,提高学生对文言文语法知识的运用能力。

3. 培养学生灵活运用翻译方法的能力,鼓励他们在实际语境中灵活运用直译、意译等方法。

一、文言文翻译评分标准

(1)苏轼尝见其诗文,以为妙绝当世,独立万物之表,世久无此作,由是声名始震。

参考译文:苏轼有一次看到他的诗文,以为他的诗文超凡绝尘,屹然独立于千万诗文之中,世上好久已没有这样的佳作,由此他的名声开始震动四方。

评分标准:5分,重点词“尝”“妙绝当世”“表”“震”各1分;句子通顺1分。

“尝”译为“曾经”、“有一次”均可,这是一个常见实词的常见意义,但仍有部分考生译为“尝试”或未翻译。

“妙绝当世”译为“在当世超凡绝尘”,意思对即可,95%左右的考生都能得分。

省略句式不作为采分点。

“独立万物之表”标准答案译为“屹然独立于千万诗文之中”,但也有不少考生译为“独作为众多诗文的表率”,故阅卷过程中只要句意明确,也算对。

比如有的考生译为“立于所有诗歌之上”、“在万千作品中独树一帜”“赫然独立于其他诗文之中”等亦可。

但将“万物之表”译为“万物的表象”不给分。

“声名始震”译为“名声开始震动四方”,凡是意思对即可。

另外,有个别学生“久”没有翻译,未突出黄庭坚对时代的影响力。

该题得分率较高,分值集中在4-5分。

(2)庭坚学问文章,天成性得,陈师道谓其诗得法杜甫,学甫而不为者。

参考译文:黄庭坚的学问文章,是天性生成的,陈师道说他的诗得法于杜甫,学杜甫而又不模仿杜甫的诗。

评分标准:5分,重点词“学问文章”“天成性得”“得法杜甫”“为”各1分;句子通顺1分。

“学问文章”译为“做学问写文章”或不译均可,某些考生只知其一不知其二,译为“学习询问文章的写法”。

“天成性得”可参考第6题C项翻译成“天性生成”,或译为“浑然天成”“天性自然”“随性自得”亦可。

出错主要是有的考生将其译为“由性格决定”,或“将这作为一种习性”“是天赋和性格所练成的”,甚至有的考生直接不译等。

“得法杜甫”译为“从杜甫那里得到精华”“得法于杜甫”“效法杜甫”“得到杜甫的方法”均可,出错主要是有的考生译为“可与杜甫相比”、“诗比杜甫”。

“为”译为“效仿”“模仿”均可,出错主要是有的考生将“为”译为“成为(杜甫)”、“比不上(杜甫)”等。

不少考生因为意译而导致句意错误。

另外有不少考生将“陈师道”翻译成“过去的老师陈述”、“陈师说”。

该题得分分值4分居多,得分率较高。

二、考情总结:

1.文言文翻译总体上难度不大,平均分在7分左右,卷面比较清晰,考生能够抓住得分点答题,句意明确。

2.个别考生卷面不整洁或不清晰或字太小。

3. 学生翻译不会根据语境分析理解文言文,比如第一句“独立万物之表”翻译成“万物的表象”,甚至个别学生将第二句中的“陈师道”翻译成“过去的老师陈述”、“陈师说”实在不应该。

4.知识点掌握不牢固。

比如第一句中“尝”一词是一个常见实词的常见意义,不应失分。

5.错别字比较多,且较为集中。

如“声名雀起”(应为:鹊)、“混然天成”(应为:浑)这样的错别字比比皆是。

三、文言文翻译备考建议

1.继续强化语境意识,把要翻译的句子带回原文,根据语境,了解大体意思,把握翻译的大体方向,确定一词多义的词语的语境意。

2.把“字字落实”落实到底。

强化学生的得分点意识。

学会判断每一句哪些词或句式是得分点,把重点的词语翻译出来。

落实“直译为主,意译为辅”的翻译原则。

而且翻译完后一定要通读,看是否通顺,符合语境。

3.注意卷面的整洁,字迹的清晰。

句子中还出现了很多错别字,虽然没有扣分,但也能显示学生的基本功问题。