探究物质的密度教案

- 格式:doc

- 大小:43.00 KB

- 文档页数:3

初中化学物质的密度教案教学目标:1. 了解物质的密度的定义和计算方法;2. 掌握测量物质密度的方法;3. 理解密度在日常生活中的应用。

教学重点和难点:重点:理解密度的概念和计算方法;难点:掌握物质密度的计算方法以及应用。

教学准备:1. PowerPoint课件;2. 实验器材:不同物质的块状样品、天平、容器、测量尺;3. 实验记录表。

教学过程:一、引入(5分钟)1. 引导学生思考:什么是密度?为什么物质的密度会有差异?2. 展示不同物质的块状样品,让学生猜测它们的密度。

二、讲解密度的定义和计算方法(10分钟)1. 介绍密度的定义:密度是物质单位体积的质量。

2. 讲解密度的计算方法:密度=质量/体积。

三、实验操作(20分钟)1. 学生分组进行实验:先称量不同物质的块状样品的质量,然后通过测量尺测量它们的体积,最后计算出它们的密度。

2. 学生填写实验记录表并将实验结果汇总到PPT上展示。

四、实验结果分析(10分钟)1. 分析实验结果:为什么不同物质的密度会有差异?密度与物质的性质有什么关系?2. 引导学生讨论密度在日常生活中的应用,如材料的选择、金属铁道桥的建设等。

五、课堂小结(5分钟)1. 总结本节课的重点内容:什么是密度?如何计算密度?密度在日常生活中的应用有哪些?2. 引导学生完成课后作业:尝试计算其他物质的密度,并思考密度对材料的选择的重要性。

教学反思:通过本节课的教学,学生应该能够深入理解物质的密度概念及其计算方法,同时能够应用密度概念解决实际问题。

在实验环节,需要确保学生能够独立进行实验操作,并记录实验数据。

同时,引导学生思考密度在日常生活中的应用,帮助他们将所学知识与实际生活相结合,提高学习兴趣和认知水平。

§7.3《科学探究:物质的密度》说课教案一、说教材:1、教材分析:本节是沪科版教材八年级物理上册的第七章第3节,是力学的基础部分,与前几章的“简单现象”相比,知识的讲述深入了一步,本节既是质量的深化和延伸,又是对物质世界认识的进一步探索,同时也为九年级的液体压强、阿基米德原理以及浮沉条件的学习奠定基础。

教材由三个段标组成,即物体的质量与体积的关系、密度的公式和密度单位、密度知识的应用。

教材首先由“铁块的质量比木块大”的问题的争论开始,用一个完整的科学探究过程来认识物质密度这一特性,内容丰富;对于密度公式和单位的认识,教材让学生通过阅读课文以及查看常见的固体、液体、气体的密度表等活动方式,来自己得出密度公式和密度单位;对于密度知识的应用,教材通过三条途径来展开的:一是根据密度的大小比较,来鉴别物质、发现物质;二是通过密度公式变形测算出物体的质量;三是通过密度公式变形测算出物体的体积。

2、教学目标⑴知识与技能:通过实验探究理解密度的概念,知道密度是物质自身一种特性。

知道密度单位、含义及写法读法,会进行不同密度单位之间的换算。

了解常见物体的密度大小。

知道水的密度大小。

初步运用密度公式进行物质密度的简单计算。

⑵过程与方法目标:通过观察、实验和比较方法,认识到某中物质单位体积的质量是物质本身的一种特性。

进一步体会比值定义法在密度概念建立过程的应用。

⑶情感态度目标:用实验探究引起学生对密度知识的直觉兴趣,引导学生积极参与密度是物质本身特性的讨论,对生活中有关密度的知识或现象产生关注。

3、教学重点、难点、关键点:⑴密度概念的理解。

⑵密度概念的建立。

⑶通过组织好实验探究建立密度的概念是本节的关键点。

二、学情分析初二学生现阶段能力发展水平不平衡,形象思维能力较强,逻辑思维能力发展水平不高,学生已有“物体体积越大,质量越大”生活经验,已初步掌握了测量固体、液体质量的方法,同时学生动手操作能力和欲望比较强,乐于参与实验,但是学生语言表达能力还有欠缺,在本课密度概念教学时,将通过实验、讨论、辨析和训练,强化学生对密度概念的理解。

初中物理密度变化教案教学目标:1. 理解密度的概念及其特性;2. 掌握密度的影响因素;3. 能够运用密度知识解释生活中的现象。

教学重点:1. 密度的概念及其特性;2. 密度的影响因素。

教学难点:1. 密度公式的运用;2. 密度在生活中现象的解释。

教学准备:1. 实验器材:不同密度的液体、密度计、烧杯、量筒等;2. 教学课件。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 引导学生思考:什么是密度?2. 学生回答:密度是单位体积的某种物质的质量。

二、探究密度的特性(15分钟)1. 实验1:让学生用密度计测量不同液体的密度,并记录数据。

2. 实验2:让学生观察不同密度的液体混合后的密度变化。

3. 引导学生总结:密度是物质的一种特性,与物质的种类、状态和温度有关,与质量、体积无关。

三、探究密度的影响因素(15分钟)1. 实验3:让学生改变液体的温度,观察密度计的示数变化。

2. 实验4:让学生改变液体的质量,观察密度计的示数变化。

3. 引导学生总结:密度受温度和质量的影响。

四、运用密度知识解释生活中的现象(15分钟)1. 问题1:为什么冰块浮在水面上?2. 问题2:为什么潜水员潜入水中会浮起来?3. 引导学生运用密度知识解释以上现象。

五、课堂小结(5分钟)1. 回顾本节课所学内容,让学生总结密度的概念、特性和影响因素。

2. 强调密度在生活中的应用。

六、作业布置(5分钟)1. 让学生运用密度知识,解决生活中的实际问题。

2. 预习下一节课内容。

教学反思:本节课通过实验和生活中的现象,让学生深入了解了密度的概念、特性和影响因素。

在教学中,要注意引导学生运用密度知识解释生活中的现象,提高学生的实践能力。

同时,要注重培养学生的实验操作能力和观察能力,提高学生的学习兴趣。

高中物理物质密度教案年级:高中科目:物理教学目标:1. 了解物质密度的概念;2. 掌握计算物质密度的方法;3. 能够应用物质密度的知识解决实际问题。

教学重点难点:重点:物质密度的概念和计算方法;难点:应用物质密度的知识解决复杂问题。

教学准备:1. 知识图表、实验仪器等教学辅助工具;2. 相关教学资源、教学材料。

教学过程:一、导入新知识(5分钟)1. 引入物质密度的概念,通过引用生活中的例子,让学生了解物质密度是什么。

二、理论学习(15分钟)1. 讲解物质密度的定义和计算方法;2. 分步演示计算物质密度的过程;3. 多举例让学生掌握计算方法。

三、实验操作(20分钟)1. 设计一个实验,让学生测量不同物质的密度;2. 引导学生分析实验结果,并讨论可能的误差来源。

四、课堂练习(10分钟)1. 布置一些计算物质密度的练习题,让学生巩固所学知识;2. 带领学生解答疑惑,强化学生的应用能力。

五、拓展应用(10分钟)1. 提出一些与物质密度相关的实际问题,让学生进行思考和讨论;2. 引导学生运用物质密度的知识解决相关问题。

六、总结归纳(5分钟)1. 总结本节课重点内容,强调物质密度的重要性;2. 鼓励学生在日常生活中多加应用物质密度的概念。

七、课后作业(5分钟)1. 布置相关作业,巩固所学知识;2. 鼓励学生主动查找更多关于物质密度的资料,进行拓展学习。

教学反思:本节课通过理论学习、实验操作、课堂练习和拓展应用,有效引导学生掌握物质密度的相关知识,并能够灵活应用于实际问题中。

在今后的教学中,应注重培养学生的动手能力和实践能力,加深学生对物质密度概念的理解和运用能力。

《密度》说课稿(精选10篇)《密度》说课稿(精选10篇)作为一名优秀的教育工作者,可能需要进行说课稿编写工作,说课稿有助于学生理解并掌握系统的知识。

我们该怎么去写说课稿呢?下面是小编精心整理的《密度》说课稿(精选10篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

《密度》说课稿篇1各位老师:你们好!我是阳光中学的一名物理教师宁二宽。

今天我说课的内容是《物质的密度》。

说的下面我对本课题进行分析:一、说教材(地位与作用)本节课是这一章的重点,一是密度的概念、公式及应用,是将来学习浮力和液体压强的基础;二是科学探究方法的学习。

实验探究是本节的重要内容,通过让学生体验探究的过程,加深对密度知识的理解。

密度公式是学生在初中接触到的第一个物理公式,应注意强调公式在计算过程中的应用和变形。

在实际生产生活中密度知识有着广泛的应用,应注意培养学生应用知识解决实际问题的能力,使学生知道可以根据密度鉴别物质,计算质量和体积。

二、说教学目标本节课教学内容难度较大,确定的教学目标不宜过高,我制定了以下的教学目标:1、知识与技能(1)理解密度的概念、公式和单位,尝试用密度的知识解决简单的问题。

(2)会查密度表,知道水的密度。

(3)会用天平和量筒测固体和液体的密度。

2、过程与方法(1)通过探究实验,归纳出物体的质量、体积和密度三个物理量之间的数学关系,初步体验用控制变量法研究物理问题。

(2)初步了解科学探究的七个基本环节。

3、情感、态度与价值观(1)通过对密度知识的探究与测量,培养学生严谨细致、实事求是的科学态度和团结合作的精神。

(2)通过密度知识的广泛应用,激发学生的学习兴趣,培养学生善于应用物理知识解决日常生活中实际问题的良好品质。

三、说教学的重难点重点:(1)理解密度的概念,知道水的密度和物理含义。

(2)运用公式进行简单的计算,会公式变形和单位换算。

难点:(1)控制变量法的应用。

(2)灵活运用密度计算公式,将密度知识运用到实际问题的解决中。

人教版初中物理密度教案一、教学目标1. 让学生通过实验和观察,理解密度的概念,掌握密度的计算方法。

2. 培养学生运用物理知识解决实际问题的能力。

3. 提高学生对物理实验的兴趣,培养学生的实验操作能力和团队协作能力。

二、教学内容1. 密度概念的引入2. 密度的计算公式及单位3. 密度的应用三、教学重点与难点1. 重点:密度的概念、计算公式及应用。

2. 难点:密度的计算公式的推导和应用。

四、教学方法1. 采用实验探究法、讲授法、讨论法等多种教学方法。

2. 以学生为主体,教师为主导,引导学生主动参与课堂活动。

五、教学步骤1. 导入新课通过提问方式引导学生回顾体积、质量的概念,然后引入密度概念。

2. 讲解密度概念讲解密度的定义、计算公式及单位。

强调密度的物理意义,让学生理解密度是物质的一种特性。

3. 密度公式的推导引导学生根据实验数据,分析质量、体积和密度之间的关系,推导出密度公式。

4. 密度计算实例分析分析生活中常见的物体密度实例,让学生运用密度公式进行计算。

5. 密度在实际中的应用讲解密度在实际生活中的应用,如鉴别物质、测量物体质量等。

6. 课堂小结对本节课的主要内容进行总结,强调密度的概念、计算公式及应用。

7. 布置作业布置一些有关密度计算和实际应用的题目,让学生巩固所学知识。

六、教学反思本节课通过实验和实例,让学生掌握了密度的概念、计算公式及应用。

在教学过程中,注意引导学生主动参与课堂活动,培养学生的实验操作能力和团队协作能力。

但在讲解密度公式的推导过程中,可能部分学生对公式的理解仍有困难,需要在课后进行个别辅导。

初中物理密度教案一、教学目标1. 了解物质的密度定义和计算公式。

2. 理解密度的物理意义和影响因素。

3. 能够运用密度计算物质的质量、体积和密度。

4. 能够应用所学知识解决实际问题。

二、教学重点和难点1. 密度的定义、计算公式、物理意义。

2. 密度的影响因素。

3. 密度的应用。

三、教学过程(一)密度的引入1. 密度的日常生活中的应用教师可举例说明日常生活中密度的应用,如我们开车的轮胎、楼房、钢筋混凝土、气球、飞机等等都与密度相关。

2. 密度的概念密度是指物质单位体积的质量,通常用符号ρ(读作“rho”)表示。

单位是千克/立方米(kg/m³),质量为m,体积为V,密度可表示为ρ = m/V。

(二)密度的计算1. 密度的计算方法密度的计算公式为:ρ = m/V。

m为物质的质量,V为物质的体积。

教师可通过实验的形式,让学生感受密度的计算方法。

2. 密度的计算实验教师可准备不同质量、大小、形状的两个物体,如两个不同重量的球和两个不同大小的木块,让学生测量质量、体积,计算出它们的密度。

从而让学生更好地理解密度的计算方法。

(三)密度的影响因素1. 密度的影响因素密度的大小与物质的种类、温度、压强、状态等因素有关。

教师可结合实例讲解,让学生进一步了解密度的影响因素。

2. 密度的影响因素实验教师可准备不同温度、压强、状态下的物质,例如热胀冷缩的物质、液体在不同温度下的密度、在不同压强下气体的压缩率等等,让学生通过实验观察、探究,进一步了解密度的影响因素。

(四)密度的应用1. 密度在实际问题中的应用教师可结合实例,让学生了解密度在实际问题中的应用,如船如何测量载重量、岛屿的升降、水银计等等。

2. 密度的应用实验教师可设计测量不同物质密度的实验,让学生通过实验获取数据,进一步应用密度计算物质的质量、体积和密度。

四、教学方法1. 提出问题引导学生思考,举例说明概念。

2. 实验教学,让学生感受密度的计算方法,探究密度的影响因素。

教案:沪科版八年级物理——5.3科学探究:物质的密度一、教学内容1. 密度的概念:单位体积的某种物质的质量叫这种物质的密度。

2. 密度公式:ρ= m/V,其中ρ表示密度,m表示质量,V表示体积。

3. 密度表:了解常见物质的密度值。

4. 密度在生活中的应用:例如鉴别物质、测量物体等。

二、教学目标1. 理解密度的概念,掌握密度公式及其应用。

2. 能够通过实验探究不同物质的密度,并运用密度公式进行计算。

3. 培养学生的实验操作能力、观察能力和分析问题的能力。

三、教学难点与重点1. 密度概念的理解。

2. 密度公式的记忆与应用。

3. 实验操作与数据处理。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体设备、实验器材(包括天平、量筒、烧杯、不同物质样品等)。

2. 学具:笔记本、课本、练习册。

五、教学过程1. 实践情景引入:通过展示生活中常见的现象,如冰块在水中漂浮等,引导学生思考这些现象与密度有何关系。

2. 知识点讲解:介绍密度的概念,讲解密度公式及其含义,让学生了解密度是物质的一种特性。

3. 实验探究:安排学生分组进行实验,测量不同物质的密度,学会使用天平、量筒等实验器材。

4. 例题讲解:挑选典型例题,讲解如何运用密度公式进行计算,培养学生解决问题的能力。

5. 随堂练习:设计一些有关密度计算的练习题,让学生即时巩固所学知识。

6. 密度在生活中的应用:通过实例讲解密度在生活中的应用,如鉴别物质、测量物体等,提高学生的学习兴趣。

7. 课堂小结:六、板书设计1. 密度的概念。

2. 密度公式:ρ= m/V。

3. 密度在生活中的应用。

七、作业设计1. 完成课本练习题,巩固密度知识。

2. 收集生活中有关密度的现象,下节课分享。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:反思本节课的教学效果,针对学生的掌握情况,调整教学方法,以便更好地引导学生学习。

2. 拓展延伸:鼓励学生进行课外阅读,了解密度在其他领域的应用,如地球物理学、材料科学等。

初中物理密度实验教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)理解密度的概念;(2)会进行密度单位之间的换算;(3)能利用密度知识解决简单的实际问题。

2. 过程与方法:通过实验探究活动,找出同种物质的质量与体积成正比,进一步体会比值定义法在密度概念建立过程的应用。

3. 情感态度与价值观:在概念建立过程中,渗透由特殊到一般,由现象到本质的唯物法思想,通过了解密度知识在生活、生产中的应用,感受物理知识在解决实际问题中的价值。

二、教学重点与难点1. 教学重点:理解密度的概念、公式及应用。

2. 教学难点:利用比值定义密度概念,理解密度是物质本身一种性质。

三、教学方法本课主要采用实验探究,小组讨论的教学方法,并配合讲授、讨论、展示等多种教学方法。

四、教学用具多媒体课件、天平、砝码、木块、铁块、铝块、铜块、一杯水、一杯糖水。

五、教学过程1. 导入新课引导学生观察桌上的木块、铁块、铝块、铜块,提出问题:用什么方法区分它们?学生回答出颜色。

(还有其他答案)继续引导两杯透明液体,哪杯是水?哪杯是糖水?学生回答出味道。

继续提问:除了这些方法,日常生活中你们还知道哪些分辨物质的方法?2. 探究密度的概念(1)教师演示实验:将天平、砝码、木块、铁块、铝块、铜块放在桌子上,引导学生观察实验现象。

(2)学生分组实验:每组选定一种物质,用天平测量其质量,用量筒测量其体积,记录数据。

(3)分析实验数据:引导学生发现同种物质的质量与体积成正比。

(4)总结密度概念:在实验基础上,引导学生概括出密度的定义,即单位体积的某种物质的质量。

3. 学习密度单位及换算(1)教师讲解密度单位及换算关系:kg/m³、g/cm³等。

(2)学生练习密度单位换算:给出一些密度值,让学生进行单位换算。

4. 应用密度知识解决实际问题(1)教师提出实际问题:如何判断一块未知物质的密度?(2)学生讨论并回答问题:可以通过测量质量、体积,然后计算密度来判断。

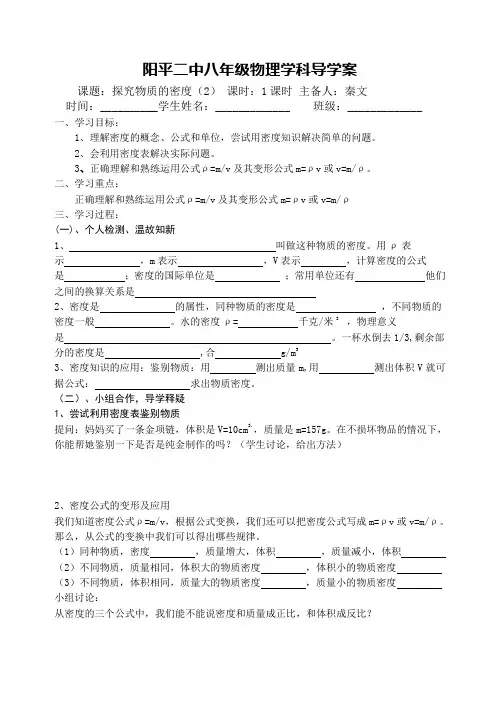

阳平二中八年级物理学科导学案课题:探究物质的密度(2)课时:1课时主备人:秦文时间:__________学生姓名:_____________ 班级:_____________一、学习目标:1、理解密度的概念、公式和单位,尝试用密度知识解决简单的问题。

2、会利用密度表解决实际问题。

3、正确理解和熟练运用公式ρ=m/v及其变形公式m=ρv或v=m/ρ。

二、学习重点:正确理解和熟练运用公式ρ=m/v及其变形公式m=ρv或v=m/ρ三、学习过程:(一)、个人检测、温故知新1、叫做这种物质的密度。

用ρ表示,m表示,V表示,计算密度的公式是;密度的国际单位是;常用单位还有他们之间的换算关系是2、密度是的属性,同种物质的密度是,不同物质的密度一般。

水的密度ρ= 千克/米3 ,物理意义是。

一杯水倒去1/3,剩余部分的密度是,合 g/m33、密度知识的应用:鉴别物质:用测出质量m,用测出体积V就可据公式:求出物质密度。

(二)、小组合作,导学释疑1、尝试利用密度表鉴别物质提问:妈妈买了一条金项链,体积是V=10cm3.,质量是m=157g。

在不损坏物品的情况下,你能帮她鉴别一下是否是纯金制作的吗?(学生讨论,给出方法)2、密度公式的变形及应用我们知道密度公式ρ=m/v,根据公式变换,我们还可以把密度公式写成m=ρv或v=m/ρ。

那么,从公式的变换中我们可以得出哪些规律。

(1)同种物质,密度,质量增大,体积,质量减小,体积(2)不同物质,质量相同,体积大的物质密度,体积小的物质密度(3)不同物质,体积相同,质量大的物质密度,质量小的物质密度小组讨论:从密度的三个公式中,我们能不能说密度和质量成正比,和体积成反比?公式的利用:空心实心的判断质量为14kg的铸铁,体积是2.1dm3,请至少用三种方法来确定铁球是实心还是空心的。

(ρ铁=7.0×103kg/m3)方法一:比质量方法二:比体积方法三:比密度(三)知识整理,巩固提升1、质量是5.2kg的石块,体积是0.002m3,其密度是________kg/m3,把它从中间切开其中一半的密度是________kg/m3,合________g/cm3。

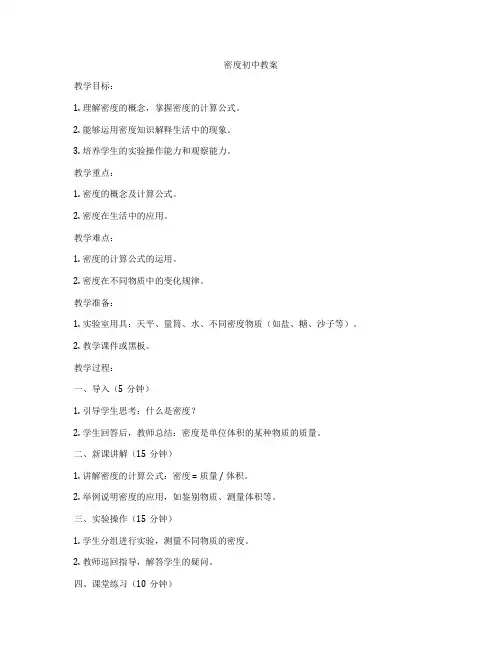

密度初中教案教学目标:1. 理解密度的概念,掌握密度的计算公式。

2. 能够运用密度知识解释生活中的现象。

3. 培养学生的实验操作能力和观察能力。

教学重点:1. 密度的概念及计算公式。

2. 密度在生活中的应用。

教学难点:1. 密度的计算公式的运用。

2. 密度在不同物质中的变化规律。

教学准备:1. 实验室用具:天平、量筒、水、不同密度物质(如盐、糖、沙子等)。

2. 教学课件或黑板。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 引导学生思考:什么是密度?2. 学生回答后,教师总结:密度是单位体积的某种物质的质量。

二、新课讲解(15分钟)1. 讲解密度的计算公式:密度 = 质量 / 体积。

2. 举例说明密度的应用,如鉴别物质、测量体积等。

三、实验操作(15分钟)1. 学生分组进行实验,测量不同物质的密度。

2. 教师巡回指导,解答学生的疑问。

四、课堂练习(10分钟)1. 发放练习题,让学生运用密度知识解决问题。

2. 学生独立完成练习题,教师批改并讲解答案。

五、课堂小结(5分钟)1. 学生总结本节课所学内容,教师补充。

2. 强调密度在生活中的应用和重要性。

六、作业布置(5分钟)1. 让学生运用密度知识,解释生活中的现象或问题。

2. 完成课后练习题。

教学反思:本节课通过讲解和实验操作,让学生掌握了密度的概念和计算公式,能够运用密度知识解释生活中的现象。

在实验环节,学生分组进行操作,培养了合作意识和实验操作能力。

通过课堂练习和课后作业,巩固了所学知识,提高了学生的综合素质。

但在教学过程中,要注意引导学生正确理解密度概念,避免混淆。

同时,加强对密度在不同物质中变化规律的讲解,提高学生的理解能力。

测量物质的密度教案(4篇)测量物质的密度教案(4篇)作为一名为他人授业解惑的教育工作者,通常需要用到教案来辅助教学,教案是教学活动的依据,有着重要的地位。

那么写教案需要注意哪些问题呢?以下是小编帮大家整理的测量物质的密度教案,仅供参考,大家一起来看看吧。

测量物质的密度教案11教学目标1、学会用量筒测量液体,不规则形状物体体积的方法。

2、通过探究活动学会测量液体和固体的密度。

3、学会利用公式间接测定物理的科学方法。

2学情分析1、学生已经基本熟练了密度的计算以及单位的换算。

2、学生对天平的使用已经了解,但不清楚量筒的使用。

3重点难点通过探究活动学会测量液体和固体的密度。

4教学过程4.1第一学时教学活动活动1【活动】自主学习一、自主学习。

1、测量一种物质的密度,一般需要测量它的_________和_________。

然后利用公式_________计算出物质的密度。

2、量筒的使用完成下面的问题:(1)量筒上是以什么单位标度的?是毫升(mL)还是立方厘米(cm3)?1mL= ____cm3(2)量筒的最大测量值(量程)是多少?(3)量筒的分度值(最小测量值)是多少?(4)液体的体积或形状不规则的固体的体积,都可以用量筒来测量,使用时应先观察量筒的_______和________,如右图所示,观察方法正确的是________。

3、小亮做测量石块的密度的实验,量筒中水的体积是40mL,石块浸没在水里的时候,体积增大到70mL,天平测量的砝码数是50g,20g,5g各一个,游码在2 .4g的位置。

这个石块的质量是________,体积是_________,密度是___________。

4、测液体密度实验中:⑴ 原理是:ρ=__________⑵ 方法:①用天平测_____________的总质量m1 。

②把烧杯中的液体倒入__________中一部分,读出___________内液体的__________。

③称出___________中剩余液体的质量m2 。

三年级科学教案:探索物体的重量和密度引言在学习科学的过程中,学生需要了解物质的性质和特点。

本份教案详细介绍了三年级学生探索物体的重量和密度的学习方法。

一、学习目标学生将学会:1.了解物体的重量和密度的概念和原理。

2.学会使用工具准确测量物体的重量和密度。

3.掌握多种方法来计算物体的重量和密度。

4.了解实际生活中测量物体重量和密度的应用。

二、教学方法1.听课2.学生互动3.小组合作4.实验5.讨论三、教学内容第一步:介绍物体的重量和密度教师介绍物体的重量和密度的概念。

教师可以用生活中常见的物品来说明两者之间的差异,比如一个气球和一根鉄棒的重量相同,但他们的密度显然是完全不同的。

第二步:测量物体的重量教师讲解如何使用不同的工具来测量物体的重量,如使用秤或者使用天平来测量不同重量物品的质量。

教师可以向学生展示示范,在台面上放置不同大小、不同重量的物品,然后让学生依次使用工具来测量比较物品的重量。

第三步:测量物体的密度介绍如何测量物体的密度,可以使用简单的实验来呈现概念。

教师可以在课堂上演示在水中测量空气球或钢球的密度,学生也可以参与其中,在教师指导下自己学会如何测量物品的密度。

第四步:计算物体的密度在学习了如何测量物体的密度之后,教师引导学生如何计算物体的密度。

学生可以自己创建一个实验,然后使用这个实验来测量物品的密度。

第五步:小组合作实验教师组织小组合作实验,让学生探究不同物体的密度和重量。

教师在这个环节让学生自主发现和解决问题,让他们自己想办法来创建实验,然后探究发生了什么。

第六步:对话讨论教师和学生分享各自创建的实验,讨论这些实验可能存在的问题以及发现的共通点和不同点。

同时,让学生认识到测量物体的重量和密度对我们生活中的应用是多么必要和重要。

四、评估学生在课堂上用所学知识和技能完成分配的任务。

教师可以通过班级的表现、测试和小组讨论的结果来评估学生的学习成果。

五、结论本文主要介绍了三年级学生探索物体重量和密度的教学方法和课程内容,希望能帮助学生掌握科学测量物体的方法,进一步了解物质的特性和应用。

初中科学密度教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)理解密度的概念,掌握密度公式及其应用。

(2)学会测量物质的密度,并能运用密度知识解决实际问题。

(3)了解密度在生活中的应用,提高学生的科学素养。

2. 过程与方法:(1)通过实验探究,让学生体验科学探究的过程,提高学生的实验操作能力。

(2)采用小组合作、讨论的方式,培养学生的团队协作能力和交流表达能力。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对科学的兴趣和好奇心,激发学生学习科学的热情。

(2)培养学生尊重事实、严谨治学的科学态度。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)密度的概念及其公式。

(2)测量物质的密度。

(3)密度在生活中的应用。

2. 教学难点:(1)密度的概念及其公式的理解。

(2)运用密度知识解决实际问题。

三、教学过程1. 导入新课(1)引导学生观察教室里的物体,提问:这些物体的质量是否相同?体积是否相同?(2)学生回答后,教师总结:质量、体积不同的物体,它们的密度是否相同?2. 探究密度概念(1)教师提出问题:如何定义密度?(2)学生思考后,教师引导学生进行实验探究:测量不同物体的密度,观察质量、体积与密度之间的关系。

(3)学生实验操作,记录数据。

(4)教师引导学生分析实验数据,得出密度的定义:密度是单位体积的某种物质的质量。

3. 密度公式及其应用(1)教师介绍密度公式:ρ = m/V。

(2)学生理解并掌握密度公式。

(3)教师提问:如何运用密度公式解决实际问题?(4)学生回答后,教师举例讲解:如已知物体的质量和体积,如何计算密度?如何判断物体是否漂浮?4. 测量物质的密度(1)教师提出任务:测量一块铁的密度。

(2)学生分组讨论,设计实验方案。

(3)学生实验操作,测量铁的质量和体积。

(4)学生计算铁的密度,并与教材中的密度数据进行比较。

5. 密度在生活中的应用(1)教师提问:密度在生活中的应用有哪些?(2)学生回答:如鉴别物质、设计容器、航海等。

教科版八年级物理上册教案 6.2物质的密度教案:教科版八年级物理上册 6.2 物质的密度一、设计意图本节课的设计方式采用理论讲解与实验相结合的方式,让学生在理解密度的概念的同时,通过实验亲身体验和观察密度现象,提高学生的实践操作能力和观察能力。

活动的目的是让学生掌握密度的基本概念,理解密度的影响因素,并能运用密度知识解决实际问题。

二、教学目标1. 知识与技能:理解密度的概念,掌握密度公式及其应用;了解密度的影响因素。

2. 过程与方法:通过实验观察和数据分析,培养学生的观察能力和实验操作能力。

3. 情感态度价值观:激发学生对物理学的兴趣,培养学生的探究精神和团队合作意识。

三、教学难点与重点重点:密度的概念及其应用,密度公式的记忆和运用。

难点:密度的影响因素,如何从实验中准确测量和计算密度。

四、教具与学具准备教具:讲义、实验器材(如尺子、天平、量筒、液体等)。

学具:笔记本、尺子、计算器。

五、活动过程1. 引入:以日常生活中的实例引入密度的概念,如比较相同体积的木块和铁块的质量,让学生感受到密度在日常生活中的应用。

2. 讲解:讲解密度的定义,密度公式及其应用。

通过示例,让学生理解密度是物质的一种特性,与物体的质量和体积有关。

3. 实验:安排学生进行实验,测量不同物质的密度。

教师引导学生观察实验现象,指导学生如何准确测量和计算密度。

5. 练习:布置随堂练习题,让学生运用密度知识解决实际问题。

教师巡回指导,解答学生的疑问。

六、活动重难点重点:密度的概念及其应用,密度公式的记忆和运用。

难点:密度的影响因素,如何从实验中准确测量和计算密度。

七、课后反思及拓展延伸课后反思:本节课通过实例引入,让学生感受到密度在日常生活中的应用,通过实验和练习,让学生掌握密度的基本概念和计算方法。

但在实验操作和数据分析方面,部分学生仍存在困难,需要在今后的教学中加强指导和训练。

拓展延伸:让学生调查生活中与密度相关的现象,如浮力、潜水艇等,培养学生学以致用的能力。

初中密度的测量教案教学目标:1. 理解密度的概念和密度公式。

2. 学会使用量筒和天平进行密度测量。

3. 能够运用密度知识解决实际问题。

教学重点:1. 密度的概念和密度公式。

2. 密度测量实验的步骤和技巧。

教学难点:1. 密度公式的理解和应用。

2. 实验操作的准确性和数据分析。

教学准备:1. 量筒、天平、待测物体。

2. 实验记录表格。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 引入密度的概念,让学生思考为什么物体会沉入水底或浮在水面上。

2. 讲解密度的定义和单位。

二、实验步骤(15分钟)1. 演示如何使用天平测量物体的质量。

2. 演示如何使用量筒测量物体的体积。

3. 讲解如何计算密度,并给出密度公式。

三、学生实验(10分钟)1. 学生分组,每组选择一个待测物体。

2. 使用天平和量筒测量物体的质量和体积。

3. 根据密度公式计算物体的密度。

四、数据分析(10分钟)1. 学生将实验数据记录在表格中。

2. 学生分析数据,讨论为什么不同物体的密度不同。

五、实验总结(5分钟)1. 学生总结实验结果,回答问题。

2. 教师强调实验操作的注意事项和数据分析的重要性。

六、拓展活动(10分钟)1. 学生尝试解决实际问题,如估算一块矿石的密度。

2. 学生讨论如何应用密度知识解决生活中的问题。

教学反思:本节课通过密度测量实验,让学生了解密度的概念和密度公式,学会使用量筒和天平进行密度测量。

在实验过程中,学生能够亲身体验科学探究的乐趣,提高实验操作的准确性和数据分析的能力。

在拓展活动中,学生能够将所学知识应用于实际问题,培养解决实际问题的能力。

注意事项:1. 在实验过程中,教师要引导学生正确使用量筒和天平,注意读数的准确性。

2. 在数据分析环节,教师要引导学生理解密度公式的含义,并能够运用公式进行计算。

3. 在拓展活动中,教师要引导学生将所学知识与生活实际相结合,培养学生的实践能力。

测量物体密度的科学活动教案一、教学目标:1、了解物体密度的概念和意义。

2、学习如何使用天平和容器来测量物体密度。

3、掌握计算物体密度的方法。

4、培养学生的实验能力和科学态度。

二、教学内容:1、物体密度的概念和意义。

2、测量物体密度的实验步骤。

3、计算物体密度的公式和方法。

三、教学方法:1、讲授、实验、讨论2、小组合作、多媒体展示。

四、教学过程:第一课时:讲授1、引入:介绍生活中常见的物体密度,如铁、水、木头等。

2、讲授物体密度的概念和意义,引导学生了解物体密度的计算公式可是“密度=质量÷体积”。

3、解释密度大小的影响因素,引导学生了解密度是以图像样品的体积、材质和状态为依据的量纲,引导学生思考空气的密度和其它物质的密度关系。

4、举例子说明为何冰可以浮在水面上;为何油会漂浮;重物体比轻物体占据的空间小。

5、测量物体密度的实验步骤:(1)放满容器4/5 测水的容器放置在天平上,称量水的质量。

水的质量约为100g;(2)放入待测物质,测量由原始质量变为原始质量与物质质量之和的质量。

原始质量约为5g;(3)读取待测物质排水后的瓶子的新质量。

新质量约110g;(4)从瓶子中倒出待测物质并确定其体积。

体积约为10毫升;(5)将测得的质量除以体积,获得物体的密度。

(6)分组讨论实验结果,反思实验过程中的不足和可改进之处。

第二课时:实验1、放置好天平和容器后,将水量记录在漏斗的标尺上;2、剪碎实验用物,微量加入试管中,并记录质量,然后加入水,记录液面高度及瓶子内新容积;3、倒出物体后将瓶子移回天平上,记录新质量值。

4、根据测量结果计算出物体的密度;5、进行小组讨论,整理思路,给出问题和答案。

第三课时:讨论1.分组讨论实验结果,评估实验过程的好坏及所学知识的领悟度;2.利用多媒体展示实验结果和实验过程的不足;3.引导学生思考如何改进实验过程,如何提高实验结果的准确性;4.教师总结本次实验的收获和不足。

五、教学评价:引导学生通过探究活动的方式学习物体密度的概念和计算方法,实验方式简单易懂,让学生们参与实验,学习过程中以做为主,加强对知识的理解和记忆,同时也培养学生的实验能力和科学态度,有利于促进学生的发展。

东升中学小组合作教案主备人:刘晓艳小组成员:张生雷万忠新任胜利石生亮王来

《探究——物质的密度》教案

教学目标:

(1)知识与技能

①理解密度的概念、公式和单位,尝试用密度知识解决简单的问题。

②会查密度表,知道水的密度。

③会用量筒和天平测固体和液体的密度。

(2)过程与方法

①通过探究实验,归纳出物体的质量、体积和密度三个物理量之间的数学

关系,初步体验用控制变量的方法研究物理问题。

②初步理解科学探究的七个基本过程。

(3)情感、态度和价值观

①通过对密度知识的探究与测量培养学生严谨细致、实事求是的科学态度

和团结合作的精神。

②通过密度知识的广泛应用激发学生的学习兴趣,培养学生善于应用物理

知识解决日常生活的实际问题的良好品质。

③通过对各种物质密度的了解,培养学生留心观察身边的物理现象,乐于

探究日常现象中物理道理的科学精神。

教学重点:密度概念的理解。

教学难点:密度概念的建立。

教学过程:

㈠引入新课

自然界中存在着各种各样的物质,不同的物质有着不同的特性,我们可以根据物质的不同特性来区分、鉴别它们。

比如:

教师出示一杯清水和一杯盐水,问:哪个同学知道这里哪一杯是清水哪一杯是盐水?你是根据什么来鉴别的?

学生回答:可以尝一尝,有咸味的是盐水,根据味道。

教师出示一颜色体积相同的铁块和铝块,问:同学们怎么分辨老师手上拿的哪是铁块哪是铝块?

学生回答:测质量,质量大的是铁块。

教师问:“铁比棉花重”这名话对不对?为什么不对?如果不对,加上什么条件才对?

学生回答:不对,因为它们的体积不同。

这说明:物质除了上面的(颜色、味道、熔点等)这些特性以外,还存在其它的某种特性,今天我和同学们一起来探究一下,物质的另一种特性——密度

㈡新课教学

1:学生预习课本49页图2—17,问:同学们观察了图2—17后有什么发现?(生:体积相同的不同物质质量不同;而质量相同的不同物质体积又不相同)

2:提出问题:为什么会出现这种现象呢?同种物质,它的质量与体积之间有什么关系?不同物质,它的质量与体积之间又有什么关系?

3:猜想与假设

4:制订计划与设计实验

(1)选择研究对象:取木块、铝块作为研究对象

(2)选择器材:实验中应选择哪些测量工具

(3)实验过程:实验的步骤有哪些?要收集哪些证据?怎样收集?

5:学生进行实验并收集证据

将学生分成九个小组,分别用大小不同的木块、铝块进行实验。

并将实验数据

点拨。

如测水的质量与体积时是先测体积呢?还是先测质量?怎样才能使测量的误差最小)

6:分析与论证

问:通过实验,是否验证了你的猜想?通过分析实验数据,你还有哪些收获?通过讨论,引导学生得出:木块(铝块)的质量与体积的比值是一定的,它们的体积增大几倍,质量出跟着增大几倍。

即“同种物质组成的物体,质量与体积成正比”。

进一步引导学生分析表中数据发现:木块、铝块的质量与体积的比值是不同的。

即:“不同物质组成的物体,质量与体积的比值一般不同”。

师述:“同种物质组成的物体,质量与体积的比值是一个常量”,这反映了这种物质的一种特性。

这种特性我们将它命名为——密度。

教师补充:从数学除法的意义可以知道:“质量与体积的比值”等于“物体单位的质量”,从而引导学生得出密度的概念:物理学中,将某种物质单位体积的质量叫做这种物质的密度。

师生一起归纳密度的计算公式,单位的来源,读、写及表达的物理意义。

密度=质量/体积

单位:质量的单位有g和kg;体积的单位对应有cm3和m3则密度对应的单位是g/ cm3及kg/ m3。

单位的互换:1 g/ cm3=103 kg/ m3

7:学生观察课本40页密度表。

从密度表中你能发现哪些信息?

教师总结:

①密度是物质本身的特性,与质量、体积、形状无关。

②同种物质的密度与物质的状态有关。

如:水和冰密度不同。

③不同物质的密度一般不同。

水的密度是1.0×103 kg/ m3,表示1 m3的水质量为1.0×103 kg。

(这一数据要记忆)

㈢自主归纳,评价小结

这节课同学们学到了什么?

㈣板书设计:

探究——密度

1:定义:某种物质单位体积的质量叫做这种物质的密度。

2:公式:密度=质量/体积

3:单位:g/ cm3及kg/ m3。

4:水的密度及物理意义:水的密度是1.0×103 kg/ m3,表示1 m3的水质量为1.0×103 kg。

㈤作业

见课堂作业。