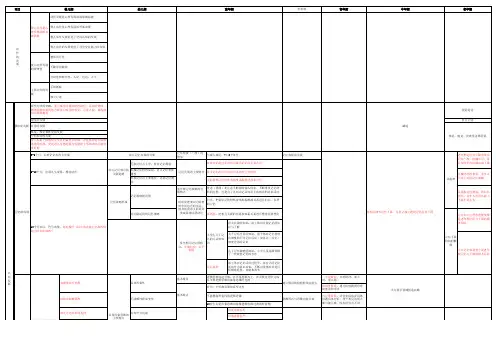

心理咨询师-发展心理学年龄阶段特征表

- 格式:doc

- 大小:55.00 KB

- 文档页数:2

婴幼儿期是心理发展的最初阶段,这个阶段的关键任务是建立安全感和信任感。

在出生至8个月之间,婴儿主要通过感官来认识和理解世界。

他们对于亲近的人会有积极的反应,可以分辨熟悉的面孔,并表现出对于亲近的人的依赖和依恋。

他们开始通过触摸和咀嚼来探索世界,并逐渐学会坐、爬、站和行走。

从8个月至18个月之间,婴儿进入了探索和独立阶段,他们开始独自爬行、行走,并学会使用简单的工具和玩具。

他们表现出对周围环境的浓厚兴趣,并开始发展语言和表达能力。

从18个月至2岁,婴幼儿进一步发展了自己的认知和语言能力,开始形成自我意识和个性,并逐渐表现出自主性和决断力。

幼儿期是心理发展的关键时期,这个阶段的关键任务是建立适应社会的能力和发展自我身份。

从3岁至4岁,幼儿开始逐渐摆脱对父母的依赖,开始与同伴进行简单的互动,并表现出对自我和他人的兴趣。

他们获得了更高的运动能力,可以跑、跳、爬和操纵小工具。

他们通过模仿和角色扮演来学习和理解社会规则,并开始发展基本的道德观念。

从4岁至5岁,幼儿的社交能力和表达能力进一步发展,他们能够与同伴进行更复杂的互动和游戏,开始建立友谊关系。

他们在情感上变得更加复杂和独立,并开始对于自己的外貌和能力有更强烈的意识。

从5岁至6岁,幼儿继续发展社交和认知能力,逐渐能够解决冲突和问题,并开始体验自我控制和自我调节的挑战。

他们对于学习和知识有更大的兴趣,并开始理解抽象概念和符号。

学龄前期是心理发展的转折点,这个阶段的关键任务是发展思维和学习能力。

从7岁至9岁,学龄前儿童开始进入自我中心和具象思维的阶段。

他们对于规则和秩序有更强的需求,并开始逐渐理解和运用逻辑和抽象概念。

他们的记忆和推理能力进一步发展,可以逐步解决复杂的问题。

他们对于学习和知识的兴趣不断增加,并开始培养自主学习和解决问题的能力。

同时,学龄前儿童的自我意识和社交能力也在这个阶段得到进一步的发展,他们开始通过交流和合作与他人建立深层次的关系。

总的来说,学前儿童心理发展的年龄特征主要包括建立安全感和信任感、探索和独立、适应社会的能力、发展自我身份、发展思维和学习能力等方面。

学前儿童心理发展是指3至6岁的儿童心理特征的发展过程。

这个阶段的儿童经历了从幼儿期到学龄前期的过渡,他们在认知、情感、社交和语言等方面都有显著的发展。

以下是各年龄阶段学前儿童心理发展的主要特征:3岁至4岁:1.言语和语言能力的快速发展:儿童开始使用简单的句子和短语表达自己的意思,他们能够用词语描述事件和事物。

2.动手能力的提高:儿童能够进行简单的手工制作,如拼图、剪纸等,这表明他们的手眼协调能力正在发展。

3.社交技能的初步发展:儿童开始关注他人的情绪和需求,能够进行简单的互动,如分享玩具。

4.对待规则的理解:儿童开始理解和遵守简单的规则,例如在游戏中轮流参与、分享等。

4岁至5岁:1.逻辑思维的初步发展:儿童能够理解因果关系和空间关系,开始进行简单的逻辑推理,如找出相同和不同之处。

2.对于朋友关系的发展:儿童开始主动与其他孩子建立友谊关系,开始尝试合作和分享。

3.自我意识的形成:儿童开始意识到自己的存在和独特性,对自己的情绪和行为有一定的认识。

4.想象力和创造力的增强:儿童的想象力和创造力得到了发展,他们能够进行角色扮演和创造性的玩耍。

5岁至6岁:1.思维能力的进一步发展:儿童能够进行抽象思维,开始理解数量、时间和空间的概念。

2.语言表达的进一步发展:儿童的口头表达能力不断提高,能够使用更多的词汇和句型来表达自己的思想和感受。

3.情感控制的增强:儿童学会了更好地控制自己的情感,并逐渐学会用语言描述自己的情绪态度。

4.自我认同的形成:儿童开始对自己的性格、喜好和能力有更明确的认识,开始形成个体的自我认同。

5.社交技能的进一步发展:儿童能够更好地与他人合作,分享和解决冲突,他们开始学习如何与别人建立友好关系。

总的来说,学前儿童在3至6岁的阶段,经历了语言、思维、社交和情感等方面的快速发展。

这个时期的儿童正处于认知和社交的关键阶段,他们对世界充满好奇和探索欲望,他们的心理特征和能力的发展对他们未来的学习和社交能力产生深远的影响。

儿童心理发展年龄特征:

儿童心理年龄特征,指个体儿童心理与其因年龄增长而发生的规律性演变,包括智力、情绪和个性、社会性等各方面的特征及总体特征。

1、新生儿期(0-2月):是心理特征变化最大的阶段,也是心理发展最迅速的阶段,能够产生本能和条件反射;

2、婴儿早期(1-6月):视听觉快速发展,在此基础上可通过定向活动认识世界,手眼动作也会逐渐协调;

3、婴儿晚期(6-12月):会产生依恋关系,语言功能会萌芽,肢体动作也在此时期迅速发展;

4、先学前期(1-3岁):思维和言语能力逐渐发展,能够直立行走和使用工具,展现出最初的独立性;

5、学前期(3-6岁):此阶段具有较大的情绪作用,拥有强模仿性以及肢体活动性并开始自觉控制和调节心理活动,逐步展现出独特个性,对成人依赖性强,能够理解和遵守规则,抽象思维逻辑开始发展。

儿童心理年龄特征会随社会制度、历史发展阶段,生活和教育条件的不同而有所差异,因而具有稳定性和可变性,其中社会环境和教育的作用不可忽视,但也不可夸大其词。

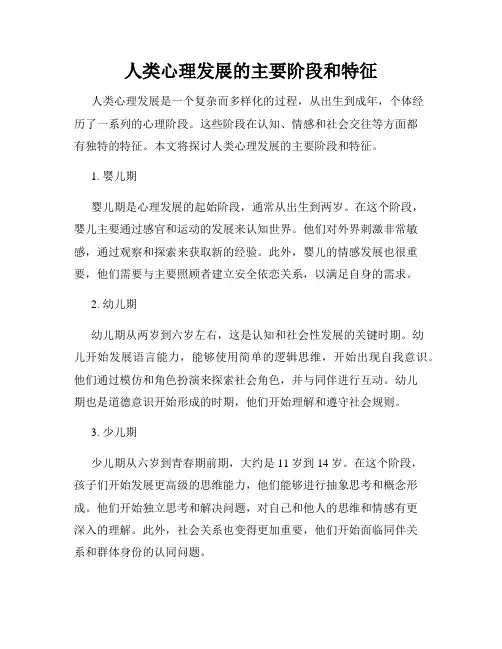

人类心理发展的主要阶段和特征人类心理发展是一个复杂而多样化的过程,从出生到成年,个体经历了一系列的心理阶段。

这些阶段在认知、情感和社会交往等方面都有独特的特征。

本文将探讨人类心理发展的主要阶段和特征。

1. 婴儿期婴儿期是心理发展的起始阶段,通常从出生到两岁。

在这个阶段,婴儿主要通过感官和运动的发展来认知世界。

他们对外界刺激非常敏感,通过观察和探索来获取新的经验。

此外,婴儿的情感发展也很重要,他们需要与主要照顾者建立安全依恋关系,以满足自身的需求。

2. 幼儿期幼儿期从两岁到六岁左右,这是认知和社会性发展的关键时期。

幼儿开始发展语言能力,能够使用简单的逻辑思维,开始出现自我意识。

他们通过模仿和角色扮演来探索社会角色,并与同伴进行互动。

幼儿期也是道德意识开始形成的时期,他们开始理解和遵守社会规则。

3. 少儿期少儿期从六岁到青春期前期,大约是11岁到14岁。

在这个阶段,孩子们开始发展更高级的思维能力,他们能够进行抽象思考和概念形成。

他们开始独立思考和解决问题,对自己和他人的思维和情感有更深入的理解。

此外,社会关系也变得更加重要,他们开始面临同伴关系和群体身份的认同问题。

4. 青春期青春期是心理发展中最显著的阶段,一般在14岁到18岁之间。

在这个阶段,青少年经历身体和心理上的巨大变化。

他们的认知能力进一步发展,具备更复杂的思维和推理能力。

与此同时,青少年也经历着身份和自我意识的探索,开始独立思考和制定个人目标。

社交关系也变得更加复杂,他们试图找到自己在社会中的角色和关系。

5. 成年期成年期是指从青春期结束到晚年的阶段,通常从18岁开始。

在这个阶段,个体经历社会角色的转换,例如成为职业人、配偶和父母等。

成年期是个体独立自主的时期,他们需要应对各种生活压力和挑战。

此时,个体的认知和情感发展已经相对成熟,但仍继续进行学习和成长。

在总体上,人类心理发展的主要特征是持续性、渐进性和多样性。

每个阶段都有其独特的特征和重要性,而且各个阶段之间相互依赖和相互影响。

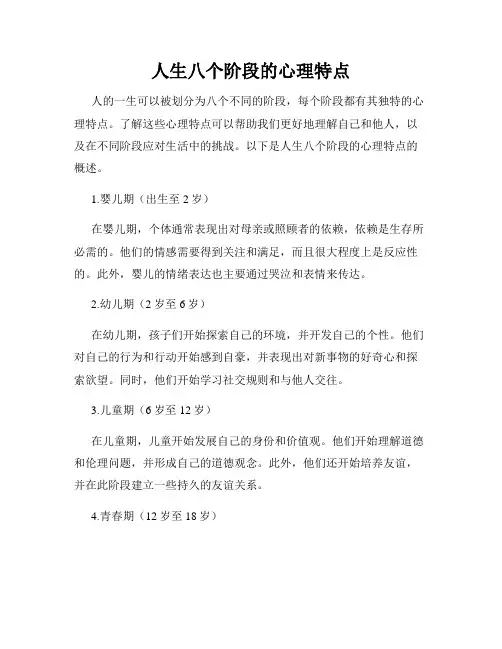

人生八个阶段的心理特点人的一生可以被划分为八个不同的阶段,每个阶段都有其独特的心理特点。

了解这些心理特点可以帮助我们更好地理解自己和他人,以及在不同阶段应对生活中的挑战。

以下是人生八个阶段的心理特点的概述。

1.婴儿期(出生至2岁)在婴儿期,个体通常表现出对母亲或照顾者的依赖,依赖是生存所必需的。

他们的情感需要得到关注和满足,而且很大程度上是反应性的。

此外,婴儿的情绪表达也主要通过哭泣和表情来传达。

2.幼儿期(2岁至6岁)在幼儿期,孩子们开始探索自己的环境,并开发自己的个性。

他们对自己的行为和行动开始感到自豪,并表现出对新事物的好奇心和探索欲望。

同时,他们开始学习社交规则和与他人交往。

3.儿童期(6岁至12岁)在儿童期,儿童开始发展自己的身份和价值观。

他们开始理解道德和伦理问题,并形成自己的道德观念。

此外,他们还开始培养友谊,并在此阶段建立一些持久的友谊关系。

4.青春期(12岁至18岁)青春期是人生中最具挑战性的阶段之一。

青少年开始经历身体和情感上的变化,也开始关注自己的形象和社交地位。

他们面临着对自我身份的探索和独立性的渴望,同时也面临社会和家庭压力。

5.早期成年期(18岁至29岁)早期成年期是一个自我发展和建立未来的重要阶段。

人们开始追求学业和事业上的成功,并建立自己的家庭和人际关系。

他们也经历了对于自己的责任和独立性的探索。

6.中年期(30岁至50岁)中年期是一个转变和重新评估生活的阶段。

人们可能会面临工作压力、家庭责任和与年龄相关的身体问题。

他们开始思考自己的成就和生活意义,并可能经历一些情感和身份上的波动。

7.中晚年期(50岁至65岁)中晚年期是退休前的最后一段时期。

人们可能会面临与健康和老龄化相关的问题,并开始思考自己的生活遗产和对家人的支持。

他们也可能经历将重心从事业转向家庭和个人兴趣的调整。

8.老年期(65岁及以上)老年期是人生的最后阶段。

人们可能会面临身体的衰老和健康问题,以及对于自身角色和身份的思考。

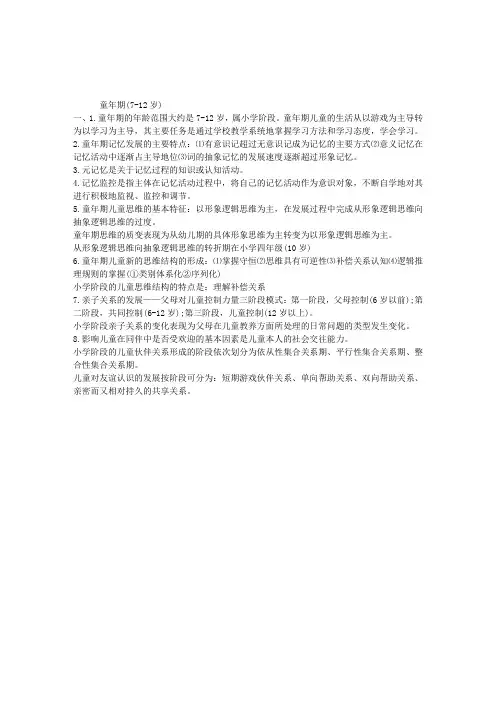

童年期(7-12岁)

一、1.童年期的年龄范围大约是7-12岁,属小学阶段。

童年期儿童的生活从以游戏为主导转为以学习为主导,其主要任务是通过学校教学系统地掌握学习方法和学习态度,学会学习。

2.童年期记忆发展的主要特点:⑴有意识记超过无意识记成为记忆的主要方式⑵意义记忆在记忆活动中逐渐占主导地位⑶词的抽象记忆的发展速度逐渐超过形象记忆。

3.元记忆是关于记忆过程的知识或认知活动。

4.记忆监控是指主体在记忆活动过程中,将自己的记忆活动作为意识对象,不断自学地对其进行积极地监视、监控和调节。

5.童年期儿童思维的基本特征:以形象逻辑思维为主,在发展过程中完成从形象逻辑思维向抽象逻辑思维的过度。

童年期思维的质变表现为从幼儿期的具体形象思维为主转变为以形象逻辑思维为主。

从形象逻辑思维向抽象逻辑思维的转折期在小学四年级(10岁)

6.童年期儿童新的思维结构的形成:⑴掌握守恒⑵思维具有可逆性⑶补偿关系认知⑷逻辑推理规则的掌握(①类别体系化②序列化)

小学阶段的儿童思维结构的特点是:理解补偿关系

7.亲子关系的发展——父母对儿童控制力量三阶段模式:第一阶段,父母控制(6岁以前);第二阶段,共同控制(6-12岁);第三阶段,儿童控制(12岁以上)。

小学阶段亲子关系的变化表现为父母在儿童教养方面所处理的日常问题的类型发生变化。

8.影响儿童在同伴中是否受欢迎的基本因素是儿童本人的社会交往能力。

小学阶段的儿童伙伴关系形成的阶段依次划分为依从性集合关系期、平行性集合关系期、整合性集合关系期。

儿童对友谊认识的发展按阶段可分为:短期游戏伙伴关系、单向帮助关系、双向帮助关系、亲密而又相对持久的共享关系。

在人的一生中,心理发展是一个渐进的过程,每个阶段都有其独特的心理特点和发展需求。

本章将讨论各个年龄阶段的心理发展特点,并分析其主要特点和相关的研究。

1.婴幼儿(0-2岁)婴幼儿期是人生的早期阶段,心理特点包括:-感知和认知能力:婴幼儿期的感知和认知能力正在迅速发展中,他们对于环境的感知和理解能力正在逐渐增强。

-情绪表达:婴幼儿表达情绪的方式主要通过哭泣、笑和表情等非语言的方式展示出来。

2.幼儿(3-6岁)幼儿期是个体生命中的一个重要时期,心理特点包括:-自我认同和自我意识:幼儿开始有自我意识,开始认识“我是谁”和“我能做什么”,逐渐形成自我认同。

-想象和创造力:幼儿有独立的个性和创造力,他们喜欢幻想和玩耍,善于对想象进行表达。

-社交需求:幼儿期是儿童社交能力发展的重要时期,他们需要与同龄人进行合作和交流,从中得到安全感和满足感。

-语言能力:幼儿的语言能力正在迅速发展中,他们开始学习说话和表达自己的需求和想法。

3.小学儿童(6-12岁)小学儿童期是儿童心理发展的关键时期,心理特点包括:-自尊和自我价值感:小学儿童开始形成自我价值和自尊心,对自己的能力和特长有了更明确的认识。

-学业和成就导向:小学儿童对于学习和成绩开始有更高的要求,他们追求成功和成就感。

-自主性和责任感:小学儿童开始渴望独立和自主,他们愿意承担责任并尝试新的事物和角色。

-同伴关系:小学儿童逐渐形成友谊关系,他们开始关注彼此的情感和好恶,懂得合作和共享。

4.青少年(13-19岁)青少年期是心理发展的高峰时期,心理特点包括:-自我认同和身份探索:青少年开始探索自己的身份和角色,并试图找到自己的位置和价值。

-自主和独立:青少年希望独立和自主,他们渴望决定自己的生活和做出重要的决策。

-社会和情感关系:青少年开始意识到更广泛的社会和情感关系,他们需要建立和维护友谊关系,同时也开始体验恋爱和性别认同。

-理想和抱负:青少年开始思考自己的理想和抱负,他们希望为自己的未来做出具体的规划和准备。

皮亚杰与维果茨基的比较:

相同:

1 两者都有建构的观点,强调主题的活动在发展中有重要作用。

2·强调主客体相互作用

差异:

1 皮过于重视环境的作用,强调生物适应过程,忽视教育的作用,教育就是发展的本身。

维强掉社会文化历史的因素的影响

2 皮认为儿童的发展在与探索,成人的教育不太重要。

维教育决定儿童发展的质量

3 皮认为儿童发展存在阶段论。

维认为发展是连续的,没有绝对的质变的环节

4 皮认为语言只是认知发展活动过程中一个其他环节,认知发展中最重要的是思维的发展,

思维发展到什么阶段语言才能发展到什么阶段,思维发展是基础

维认为语言发展在个体低级心理机能到高级心理机能的转化过程中起着最重要的作用,所以思维发展受限于语言发展

共同研究的问题:

1发展受遗传还是环境的影响

2 主动还是被动(发展的动力来自内部还是外部)

3 连续还是阶段性(行为主义维果茨基—连续,皮亚杰精神分析—阶段)

4 儿童心理发展是否存在关键期(敏感期)。

学前儿童的心理发展是一个连续性、渐进性的过程,每个年龄阶段都有其独特的心理特征。

以下是学前儿童心理发展各年龄阶段的主要特征:1.0-1岁:感官发展和身体发展是0-1岁婴幼儿心理发展的主要特征。

他们逐渐对周围的声音、光线和物体产生注意力,开始非语言性的沟通,比如通过哭声和面部表情来表达需求和情绪。

此时期的婴幼儿会尝试爬行、坐立和行走等基本身体动作,从而增强了他们对环境的探索和认知。

2.1-2岁:这个阶段是学前儿童最早期的学习和语言发展的关键时期。

他们开始学习走路、说话,并且可以理解简单的指令。

这个时期的孩子表现出非常高的好奇心和探索欲望,他们通过触摸、抓握和探索周围的事物来认知世界。

同时,他们还在社交和情绪方面有一定的发展,能够感受和表达一些基本的情绪,如开心、生气和难过。

3.2-3岁:这个阶段的学前儿童正在积极发展自己的自主性。

他们开始有自己的喜好和偏好,并且能够独立完成一些简单的任务,如穿衣、洗手和吃饭。

此外,他们的语言能力也在不断提高,能够组织简单的句子并进行一定的交流。

在情感和社交方面,这个阶段的儿童对家庭成员和朋友的情感有较强的依恋,并逐渐学会与他人分享和合作。

4.3-4岁:这个阶段的学前儿童具有高度的好奇心和学习能力。

他们开始对数字、字母等基本的学习内容产生兴趣,并逐渐掌握一些认知和语言技能。

在社交方面,他们能够参与到小组活动中,并理解和遵守一些规则和约定。

情感上,他们更加独立和自信,并逐渐学会自己解决问题和处理冲突。

5.4-5岁:学前儿童在这个阶段开始进一步发展认知能力,善于观察和思考问题。

他们能够进行复杂的语言表达,并开始识别和解决一些简单的数学问题。

社交方面,他们逐渐学会与其他孩子进行更复杂的互动和合作,并开始尝试构建和维护友谊。

此外,情绪调节和控制能力也在逐渐发展,开始具备一定的自我控制能力。

总之,学前儿童的心理发展在不同年龄阶段呈现出不同的特征。

从感官和身体发展到语言、认知和社交能力的提升,学前儿童逐渐成长为一个独立、自主和社交能力强的个体。

讲心理发展的

心理发展是指一个人在生命过程中逐渐形成的心理特征和能力的变化过程。

心理发展的核心理论是儿童心理发展理论,由心理学家皮亚杰提出。

以下是心理发展的主要阶段:

1. 感觉运动期(出生至2岁):婴儿通过感觉和运动来探索周围环境,逐渐发展出基本的感觉和运动能力。

2. 前操作期(2岁至7岁):孩子开始运用符号和语言来表达自己的意思,逐渐形成思维和想象能力,并开始理解逻辑和因果关系。

3. 具体操作期(7岁至11岁):孩子开始能够进行逻辑思维和抽象思维,能够理解数量、空间和时间等概念,也能够进行简单的推理和解决问题。

4. 形式操作期(11岁至成年):青少年开始能够进行更复杂的逻辑思维和抽象思维,能够进行假设和推理,也能够思考自己和他人的思维过程。

除了上述的主要阶段,心理发展还受到遗传、社会环境和个体经验等因素的影响。

每个人的心理发展都是独特的,但整体上都会经历相似的阶段和过程。

了解心理发展可以帮助人们更好地理解自己和他人的行为和思维方式,促进个体的健康发展。

心理咨询师基础知识发展心理学【埃里克森人格发展阶段、皮亚杰认知发展、柯尔伯格道德发展】理论记忆口诀一、引言在心理咨询领域,理解人的发展阶段和各阶段的心理特点是至关重要的。

本文将详细介绍埃里克森人格发展阶段、皮亚杰认知发展理论和柯尔伯格道德发展理论,并通过口诀帮助记忆这些理论的核心内容。

二、埃里克森人格发展阶段口诀记忆:信赖对怀疑描述:儿童在出生到十八个月时,主要任务是建立对周围人的信任感,克服不信任感。

具体表现:儿童啼哭时,母亲会迅速回应,这有助于建立信任;反之,如果母亲回应不及时或不一致,会导致儿童的不信任感。

心理社会危机:自主对羞怯。

描述:儿童开始学习行走和语言,开始有自主的意愿,需要家长和社会的支持,如果过度干涉,会导致儿童自卑。

三、皮亚杰认知发展理论口诀记忆:感知运动阶段(0-2岁)、前操作阶段(2-7岁)、具体操作阶段(7-11岁)、形式操作阶段(11岁以上)。

描述:皮亚杰认为,儿童认知的发展经历了四个阶段,每个阶段都有其特定的特征和发展任务。

具体表现:感知运动阶段以感觉和动作的协调为主;前操作阶段以符号功能和直觉思维为主;具体操作阶段以运算思维和具体操作能力为主;形式操作阶段以抽象思维为主。

心理社会危机:在认知发展的不同阶段中,儿童需要解决不同的心理社会危机,如信任与不信任、自主与羞怯等。

描述:这些危机是在儿童与环境互动中产生的,是儿童社会性发展的关键。

解决这些危机有助于儿童形成健康的自我概念和人际关系。

四、柯尔伯格道德发展理论口诀记忆:前习俗水平(惩罚与服从定向)、习俗水平(好孩子定向)、后习俗水平(社会契约定向、普遍的伦理原则定向)。

描述:柯尔伯格认为道德判断和道德行为的发展经过了三个水平六个阶段的发展过程。

具体表现:前习俗水平的特点是儿童主要关注行为的直接后果和自身的利害关系;习俗水平的特征是儿童能够理解并遵守社会规范和价值观;后习俗水平的特点是儿童开始形成自己独立的价值观和道德判断标准。