2013.11.28万寿宫推介(1)

- 格式:ppt

- 大小:33.52 MB

- 文档页数:65

略论西山万寿宫作者:李星来源:《中国市场》2011年第13期[摘要]本文主要阐述许真君与西山万寿宫的历史渊源,分析西山万寿宫在历史上所起的作用,以此对西山万寿宫有一个更深层次的了解。

[关键词]西山万寿宫;许真君;作用;思考[中图分类号]F590 [文献标识码]A [文章编号]1005-6432(2011)13-0155-02西山万寿宫位于江西省南昌市郊区西南30千米处,是当地百姓为东晋著名的道教大师许逊而建的一座宫观。

西山万寿宫在江西地方志籍及道教典籍中都有相关记载,主要源于许逊修道成仙、拔宅飞升的典故。

许逊是净明道教的创始人,因治水而有功于江西,深受江西人崇拜和敬仰,被尊称为“忠孝神仙”。

许逊去世后,江西人为了永远记住他的恩德,就在其西山故居旧址上建祠留念,西山万寿宫由此而来。

明清时期,随着江西商人和大批江西人外移,万寿宫逐渐从江西发展到全国各地,成为江西人在外敬祀真君、相互交流感情和商贸往来的固定场所。

西山万寿宫无论历经多少朝代,作为各地万寿宫祖庭,一直香火不断,是海内外著名的道教宫观之一。

1 西山万寿宫与许真君的历史渊源西山万寿宫作为净明道教的主要活动场所,它和中国其他宫观一样,都供奉着宗教神仙,只不过西山万寿宫供奉的是一个真实的历史人物——许逊。

据《逍遥山万寿宫通志》和江西地方史志上记载,许逊祖籍河南汝南,东汉末年,其父许肃为躲避战乱,携全家迁居到南昌。

239年,许逊出生于南昌。

他从小聪明好学,博览群书,精通天文、历算、阴阳之学,尤其爱好神仙修炼之术。

后来许逊走访国内众多名山古寺,最终选择南昌西山作为修炼之地。

280年,经豫章太守举荐,朝廷屡加礼命,许逊被迫任四川旌阳县令,后弃官东归。

许逊回到西山,正值江西洪水泛滥,百姓深受其苦。

南昌地处江滨,历来洪水为灾。

许逊不顾高龄,毅然带领百姓抵抗洪灾,治理洪水。

由于古时科学文化落后,人们普遍认为发洪水就是蛟龙出世,妖孽作怪。

许真君帮助当地治愈了水患,被江西人奉祀为法力无边的治水神仙,各地也流传着许多真君治水的神话故事,我们耳熟能详的成语“一人得道,鸡犬升天”就出于此。

【文化遗产】Cultural Heritage在经济迅速发展的今天,庙会的经济功能日益突出,在传统民间信仰与现代社会经济生活的冲击与碰撞下,作为物质实体的南昌新建西山万寿宫庙会如何适应现代社会发展,是需要各级政府部门认真思考的问题。

最好的方法是整合万寿宫文化资源,使西山万寿宫庙会文化日益做大做强,通过万寿宫庙会文化的资源转型,打造西山道教旅游文化名镇,服务于当地经济、文化发展。

1 庙会文化的发展历史与意义庙会刚开始是一种寺庙宗教法事,由于参与人员众多,逐渐形成大型民间文化娱乐活动,又由于带动寺庙周围的经济贸易,习惯上被称为庙会。

我国庙会文化起源于1500年以前的魏晋时期,当时北朝时期政局动荡,北方刚从战乱中恢复平静,道教成为当时人民的精神寄托,庙会也在此时发展起来。

唐代庙会的风格和规模已初步形成,到了宋元时期庙会已经发展到了鼎盛。

随着庙会文化的不断发展,人们会在规定的节日里去寺庙进行祭祀祈福,在斋会上还有精彩绝伦的祭祀表演。

寺庙本身具有独特的建筑特点和传奇色彩,可以吸引当时士大夫的游览观望,从而流传开来吸引更多的民众参与,寺庙遂逐渐成为文化活动中心。

在庙会上,摊贩们趁机兜售产品,江湖艺人助兴表演创造收益,附近的平民百姓也愿意在此时购买心仪的物品。

由此,集宗教、文化、娱乐、贸易为一体的庙会风俗逐渐形成。

根据当时的社会特点,庙会集市的繁华也一定程度上反映了当时社会经济的繁荣。

古代社会,交通普遍落后,这种定期举行的庙会是当时人民文化、贸易、娱乐的主要形式,满足了当时人民精神文化的需要,促进了当地经济的发展。

西山万寿宫庙会活动中心在南昌新建区西山镇。

祭祀许逊是西山万寿宫庙会的起源,延传至今有1000多年历史。

2014年6月,西山万寿宫庙会已被列为国家级非物质文化遗产。

2 西山万寿宫庙会宗教民俗文化渊源许逊是道教净明道所奉的祖师,民间称之为“许真君”。

净明道初创于南宋,振兴于元代,达到儒、佛、道融合的历史高度,大大丰富了许逊和万寿宫庙会文化的内容。

古迹新探:人文洗礼下的建筑遗产--明清古商城湘西洪江黔城

万寿宫

邓一等

【期刊名称】《建筑与文化》

【年(卷),期】2013(000)011

【摘 要】洪江历史悠久,三千多年前就有先民活动。自明嘉靖、隆庆始,已具资

本主义萌芽,商品经济已初具雏形,商城规模逐渐扩大,形成了“七冲八巷九条街”

的格局。时至今日仍完整的保留有明、清及民国时期的建筑(窖子屋)380多栋,

总面积达50000多平方米。始明清至民国止有110余座宫、殿、祠、

【总页数】2页(P120-121)

【作 者】邓一等

【作者单位】

【正文语种】中 文

【相关文献】

1.湘西南洪江古商城建筑源流与形态特征 [J], 蒋学志

2.明清时期资本主义萌芽在湘西民居建筑中的体现——以洪江古商城窨子屋建筑艺

术为例 [J], 向颖晰;许佳;苏箐;王琦

3.古商城建筑旅游展演的研究--以洪江古商城内“镖局”展演为例 [J], 黄公舒;覃

娜娜

4.洪江古商城明清会馆建筑研究 [J], 蒋学志

5.建筑遗产视角下湘西传统村镇预防性保护研究——以洪江古商城为例 [J], 李沅

芳

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买

万寿宫的社会功能与文物价值作者:钟华来源:《管理观察》2010年第08期万寿宫——我国历史上主要由江西籍人士及道教信徒在全国各地乃至海外修建的标志性建筑和活动场所。

由于江西最早在汉初形成行政区域建制时始为“豫章郡”,而唐代诗人王勃著名的“滕王阁序”开篇首句便是:“豫章古郡,洪都新府。

星分翼轸,地接衡庐。

”沿袭下来,豫章此后就演变成了江西的代名词。

所以万寿宫在一些地方亦称为“江西会馆”、“豫章会馆”、“豫章公所”、“豫章合省会馆”、“江西庙”、“江西同乡会馆”等等;又因为万寿宫供奉的许逊曾任蜀郡旌阳县令(后因其政德显著东晋时将旌阳改为德阳,即今四川省德阳县),因此也有叫“旌阳祠”的。

据不完全统计,鼎盛时期的万寿宫建筑,随着赣商的足迹和道教的传播而遍布大江南北,名扬海内外,数量众多,达上万座。

现在能够掌握的,大约有1300余处,其中以其发源地江西为主,有600余座,差不多占总数的一半。

另外的700余处分布在全国各地和东南亚一带,尤以西南的四川为最,达300余座,这大概是因为许逊当年曾经在这里为仕十年,“去贪鄙、减刑罚、倡仁孝、近贤远奸”,为官清廉、政绩卓著,留下深远影响的原因吧。

根据史料记载,万寿宫诞生时间最长的首推始建于1600多年前的西山玉隆万寿宫了。

当初是为纪念许逊,乡里于东晋太元元年(公元376年)在许氏故居修建的许仙祠,南北朝时将祠改为游帷观,北宋真宗大中祥符三年(公元1010年)又将观升格为宫,称“玉隆宫”,宋徽宗政和六年(公元1116年),昭令加上“万寿”二字并亲笔御书“玉隆万寿宫”扁额钦赐,万寿宫的称谓由此便固定下来。

而“万寿”一词,则最早始见于《诗经·小雅》的“君曰卜尔,万寿无疆”和“乐只君子,万寿无期……乐只君子,万寿无疆”,其词义和现在基本一样。

在我国古代建筑分类中,坛庙祠堂、驿站会馆、寺观塔幢分属不同的类别,代表各自体现的建筑功能与实用性质。

而万寿宫则融入了较多的文化元素,具有多重功能合一的特殊属性,有别于同时期的古代建筑群。

石阡万寿宫

史继忠

【期刊名称】《当代贵州》

【年(卷),期】2007(000)024

【摘要】@@ 贵州是一个移民省,历史上曾经有过几次大规模移民.如果说明代的移民主要是"屯民"为主的话,那么,清代则是称之为"客民"的移民居多.由于"先入为主"的缘故,先来的移民已成"土著",便把新来的人称之为"客"."客民"是因经济原因迁来的自由移民,他们是来贵州经商、做手艺、当雇工或购田置产的,大都居住城镇.【总页数】1页(P51)

【作者】史继忠

【作者单位】无

【正文语种】中文

【相关文献】

1.府城石阡万寿宫 [J], 陈政

2.万寿宫庙会与乡民习俗——以考察西山万寿宫为例 [J], 李星

3.府城石阡万寿宫 [J], 陈政

4.茶商左成宪与石阡万寿宫 [J], 陈廷龙

5.茶商左成宪与石阡万寿宫 [J], 陈廷龙

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

丰城剑邑万寿宫简介丰城剑邑万寿宫系道教活动场所,宫址座落在105国道以西1公里,丰城赣江大桥桥头西侧的大桥公园内,占地50亩。

丰城剑邑万寿宫的前身乃丰城万寿宫。

据县志记载:清康熙初年始建,共一殿二院,正殿八架八十四楹。

祭奉晋代“斩蛟治水害,造福于万民”的许逊真人(世人称许仙),历来香火鼎盛,原丰城城区由工、商、士、农各界人士组成的六大(永保、永佑、永长、永仁、永恒、永丰)盔袍会,会众达数万人之多。

每年农历七月二十九日到八到初一日,六大盔袍会相继为许仙真君更换龙袍,彻夜灯火通明,鞭炮盈耳,表达了数以万计的信士一片虔诚敬意。

丰城剑邑万寿宫迄今已有270多年,历经沧桑,叠遭破坏,虽几经修葺,也难以恢复原貌,加上座落在丰城剑光街办东方大街西侧商业繁荣地段(现市博物馆内),每当庙会期间,香客众多,拥挤不堪,阻塞交通,易引起火灾。

1994年3月经市人民政府同意,选址在大桥公园内新建剑邑万寿宫。

随着朝拜者、观光游览者日益增多,乃觉宫殿过小,已于1995年9月重建了高明殿,1998年9月再筹资重建三清殿。

高明殿、三清殿并排而立,两殿位差约2米,建筑面积均440平方米。

高明殿顶脊正中竖一黄色宝葫芦,远隔数里可见,与西边丰城发电厂的高大烟囱遥遥相对。

殿两侧巧布环廊,外围红色宫墙。

高明殿正中塑有许仙真君神像,左右两侧塑有十二尊真人神像。

三清殿正中塑有元始天尊、灵宝天尊和道德天尊三清神像,左右两侧塑有财神、雷神像。

两殿高大宽敞,可供数百人同时焚香膜拜。

殿前有一块200多平方米的水泥场地,香客游人拾级而上,更显雄奇壮观。

三清殿东北面原建的一座宫殿改为观音殿,殿旁建有功德园,园壁上嵌有数块大理石功德碑,数千名资助者刻名其上。

功德园西边建有对签房、储藏间,以及管理人员的起居室、休息室、膳房等,可供百人用斋。

为了进一步弘扬宗教文化,促进民安物阜国兴隆,民主管理小组提出一个五年(2008年至2012年)发展设想,拟在五年内集资兴建四项工程:(1)兴建玉皇殿,占地600平方米,建筑面积400平方米。

石阡万寿宫在县城北门外。

位于平桥街与越城路之间,与禹王宫、忠烈宫、玉皇阁、黑神庙连成一片。

据地方志记载,明万历十六年(1588年),石阡知府林大经始建水府阁。

在清康熙五十八年(1719年)改名万寿宫。

这是一座前后两进的大院落,四周有高大的封火墙,墙顶砌有双层空心花砖墙脊,极为壮观。

大门是牌楼式券洞门,在高封火墙上砌出四柱五层的砖牌楼,每层均挑出瓦檐、冀角,檐下饰以如意斗拱。

中柱、边柱及斗拱上,均嵌有砖雕楷书楹联,额枋上有嵌砖人物、花乌图案。

正楼竖刻“万寿宫”三字。

万寿宫以“乡土之链”把江西的地域文化移入石阡,与商业文化密切结合。

为了团聚乡人,每逢祭祀许真人的日子,江西籍男女老少一齐赴会,说家乡话,吃家乡菜,唱家乡戏,以此方式共叙乡情。

戏楼在这里具有特殊意义。

它是商业文化的重要表征,正所谓“舞台小天地。

天地大舞台”,各色人物粉墨登场。

表演人生百态,通过戏剧来反映商人的心态,其中蕴含“和气生财”的道理。

人们坐在两厢或戏台下看戏,饮茶、饮酒商谈生意,共谋发展。

故有“酒戏台”之称。

会馆文化是乡土文化与商业文化交融的产物。

乡土情结浓郁,难改的乡音使客居他乡的江西游子感到既亲切又亲近。

而谋求经济发展是他们共同的愿望,所以常通过名人题字和楹联表现出来。

在这些江西人中,流传首这样一副对联:“君自故乡来,画栋珠帘,可见阁中帝子:我逢良宴会,赋诗作序,深渐江上才人”。

万寿宫民俗文化资源整理与经济开发万寿宫是净明道的主要活动场所,在全国乃至全世界都是独一无二。

对万寿宫民俗文化资源进行整理和挖掘,使之成为旅游发展的新亮点,对弘扬江西地方优秀民俗文化、促进南昌经济发展具有重要意义和实用价值。

标签:万寿宫民俗文化保护开发思考万寿宫民俗是由江西民众参与创造、享用和世代传承的生活文化,丰富多彩、特色鲜明,具有浓郁的江西地方特色。

万寿宫民俗文化是一个可供挖掘的文化资源,在全国乃至全世界都具有独一无二的优势。

一、万寿宫民俗文化研究综述民俗文化是民族文化的重要组成部分,在推动人类文明的进程中发挥着独特作用。

万寿宫民俗文化是以万寿宫为载体的江西本土文化,具有深厚的文化底蕴和浓郁的地方特色。

万寿宫是一个蜚声中外的道教圣地,在海内外有1300多座。

万寿宫和中国其他道观一样,供奉着道教神仙,只不过万寿宫供奉的是一个真实的历史人物—许逊。

历代江西人一直把许真君作为江西地方保护神,无论走到哪里,都会把真君带在身边,并在当地修建万寿宫供奉真君,期盼着真君为他们带来好运。

万寿宫民俗文化随着各地万寿宫的建立,也就逐渐与当地文化交融在一起,进行交流与发展。

千百年以来,江西人在自己的生活中形成了饱含浓郁的江西地方特色的万寿宫民俗,具有极其丰富的文化内涵。

二、万寿宫民俗文化的特点笔者认为,万寿宫民俗文化与中国其他民俗事象相比,它的最大优势就在于万寿宫在世界上是独一无二的,无法替代,由其产生的万寿宫民俗文化也是如此。

万寿宫民俗文化是江西人在祭祀许真君过程中产生的一种“活”文化。

“活”包括两个层面的意思:一是人们祭祀的对象—许真君是中国历史上的一个真实人物;一是万寿宫民俗活动的产生缘于许真君崇拜,人们都亲身参与其中。

这种文化具有以下两方面的特征:一方面,万寿宫民俗文化形式多样、内容丰富。

万寿宫民俗文化属于区域文化,它的根基在于民间对许真君的崇拜和敬仰,应而具有广泛的群众基础。

万寿宫民俗文化形式多样、内容丰富,包括民间故事、祭祀活动、民间习俗等。

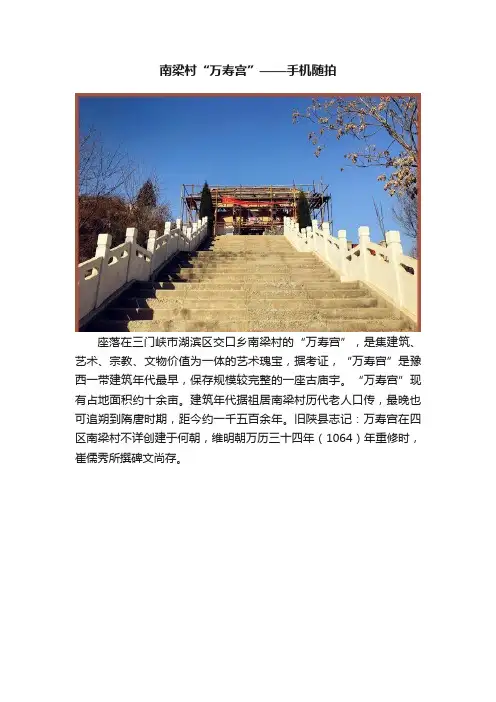

南梁村“万寿宫”——手机随拍座落在三门峡市湖滨区交口乡南梁村的“万寿宫”,是集建筑、艺术、宗教、文物价值为一体的艺术瑰宝,据考证,“万寿宫”是豫西一带建筑年代最早,保存规模较完整的一座古庙宇。

“万寿宫”现有占地面积约十余亩。

建筑年代据祖居南梁村历代老人口传,最晚也可追朔到隋唐时期,距今约一千五百余年。

旧陕县志记:万寿宫在四区南梁村不详创建于何朝,维明朝万历三十四年(1064)年重修时,崔儒秀所撰碑文尚存。

经三门峡市文物局考证,认定属明朝早期建筑,也是三门峡市郊现存明代典型建筑之一。

这座“万寿宫”也同全国各地文物古迹一样,在日军侵略中原时期同样遭到严重破坏。

据年逾七旬以上老人记忆,自1937年到1945年期间,万寿宫的大戏楼和庙院内各大殿的泥塑均遭到残重破坏。

特别是庙院内的碑石大都是在1939年—1941年期间被国民党新八军、十五军在陕县驻防时毁坏。

庙院的五十余尊塑像是1942年村中成立小学时被毁。

新中国成立五十年来,南梁村群众为了保护这座古庙,先后曾经进行过三次较小规模的维修,使一座古庙宇保存至今。

“万寿宫”建筑坐北朝南,沿中轴线作纵深布局,为三进两跨院。

建有门楼兼戏台、东岳殿、九天圣母宫三幢建筑,其中,以门楼戏台最具特点。

东岳殿。

万寿宫的一位道姑。

九天圣母宫。

门楼戏台为穿斗抬梁混合式建筑,门楼作戏台,前檐三重,后檐五重,檐下有装饰性的密集型斗拱挑檐,屋顶前后共32支翼角,如仙鹤展翅凌空,傲游蓝天,十分别致。

戏台面阔8米,高7.6米,戏台除舞台外,含化装、候场、乐室等,可供较大型的传统戏曲演出。

戏台前有广大平整场地,可容近1000人观看演出。

戏台顶部藻井天花、梁枋上绘有人物、山水图画,柱上雕龙,均工艺精湛,色彩艳丽,装饰华贵。

遗憾的是,除门楼戏台外,东岳殿和九天圣母宫二幢建筑,虽说外形尚存,但因受风雨和人为破损已满目残垣断壁,荒烟蔓草破损严重,随时都有倒塌的危险,实在令人痛惜。

虽然“万寿宫”因年久失修而日渐颓废,但从它的整个建筑布局来看,丝毫不能掩盖它昔日宏伟的气势,高超的建筑工艺,特别是古戏台,造型别致,外观秀美,是研究当地明代庙宇建筑、戏曲文化、民俗民生的宝贵资料。

南昌市井文化生态主题园--万寿宫瓦肆角江西师范大学非物质文化遗产研究中心主任王健教授一、万寿宫文化,是传播江西文化的桥头堡,文化标杆地位毋容置疑在赣鄱文化体系中,万寿宫文化可谓独树一帜,由治水祈福保平安,延伸演变为传播江西文化的桥头堡。

万寿宫文化起到了将江西文化传播至他地,而他乡的江西游子及其后裔,始终认同江西宗庙情结难以释怀。

客观上将江西文化辐射到全国各地,主观上认祖情结又将各地视野聚焦江西,使江西在全国尤其在西南诸省具有无形的文化标杆地位。

明清时期,全国各地先后出现了大量的万寿宫。

万寿宫在江西扩张的同时,也在外省纷纷建立。

据章文焕先生不完全统计,明清时期的万寿宫在全国21个省、自治区、直辖市都有,主要集中在湖南和西南三省,如湖南省有93个、在四川省拥有大大小小万寿宫166个、贵州省有108个、云南省有58个。

这些万寿宫大都分布在各省市和县城的热闹码头,说明明清时期江右商人在湖南和西南三省的经济实力很强,也说明江西人的主要移民方向是西南数省。

南昌铁柱万寿宫曾经是江南一座著名的宗教景观,坐落在南昌市西湖区翠花街(现在的南昌市二十一中学即为当时旧址),系东晋永嘉六年(公元312年)为奉祀著名道家“四相”之一、净明道派创始人许逊而建,当时称“旌阳祠”,此后曾改称“铁柱观”、“景德观”、“延真观”、“妙济万寿宫”,清顺治十四年(公元1657年)又改称为“万寿宫”。

南昌以外地区的万寿宫是南昌人在外地的同乡会馆,也是江西人在外省的同乡会馆。

外地万寿宫由当地拥有经济实力的江西籍人士掌管,又是具有传统道德的权威性的地方,因此外地万寿宫被赋于维护社会经济秩序的多种功能。

将其功能归纳如下:(1)勾通商业信息,活跃商品交流。

(2)联络乡亲,团结和帮助在外同乡,并为他们解决一些临时性的困难。

(3)举办公益慈善事业。

延聘私塾先生授教,后发展为兴办学校,还举办或参与设义渡、育婴堂、养病所、修桥补路、施舍棺材等各种公益慈善事业。

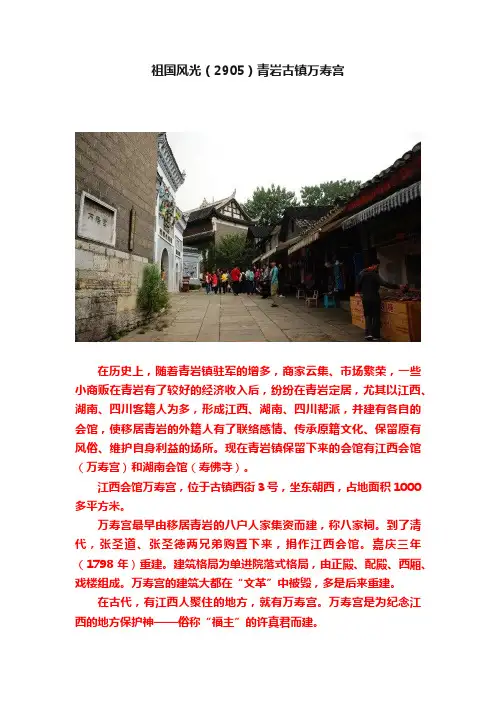

祖国风光(2905)青岩古镇万寿宫在历史上,随着青岩镇驻军的增多,商家云集、市场繁荣,一些小商贩在青岩有了较好的经济收入后,纷纷在青岩定居,尤其以江西、湖南、四川客籍人为多,形成江西、湖南、四川帮派,并建有各自的会馆,使移居青岩的外籍人有了联络感情、传承原籍文化、保留原有风俗、维护自身利益的场所。

现在青岩镇保留下来的会馆有江西会馆(万寿宫)和湖南会馆(寿佛寺)。

江西会馆万寿宫,位于古镇西街3号,坐东朝西,占地面积1000多平方米。

万寿宫最早由移居青岩的八户人家集资而建,称八家祠。

到了清代,张圣道、张圣德两兄弟购置下来,捐作江西会馆。

嘉庆三年(1798年)重建。

建筑格局为单进院落式格局,由正殿、配殿、西厢、戏楼组成。

万寿宫的建筑大都在“文革”中被毁,多是后来重建。

在古代,有江西人聚住的地方,就有万寿宫。

万寿宫是为纪念江西的地方保护神——俗称“福主”的许真君而建。

许真君,原名许逊,字敬元。

三国吴赤乌二年(239年),许逊生于南昌县长定乡益塘坡。

他天资聪颖,五岁入学,十岁知经书大意,后立志为学,精通百家,尤好道家修炼之术。

二十九岁出外云游,访名山福地,觅修真炼丹之所。

晋武帝太康年间,许逊四十二岁,被迫去乡就官,任蜀郡旌阳县令。

他居官清廉,政声极佳,深受百姓爱戴。

晋武帝死后,政局不稳,任旌阳县令十年之久的许逊,毅然弃官,此后云游江南许多地方,为民除害、根治水患。

相传,他在136岁时去世,一家四十二口“拔宅飞升”。

许逊死后,为了纪念他,当地乡邻和族孙在其故居立起了“许仙祠”,南北朝时改名“游帷观”,宋真宗赐名并亲笔提“玉隆万寿宫”。

以后,江西人在外地建立了许多“万寿宫”,数量不下几百座,万寿宫也成为外地江西同乡的“江西会馆”。

没有进万寿宫,只在门前看了看。

P2 万寿宫门楼上的彩色浮雕P3 中间骑仙鹤的不知什么神仙,两边是八仙。

P4P5 门楼两侧的狮子浮雕P6P7 在门楼上有一组砖雕,应该很有历史了。

P7P9P10P11 万寿宫斜对面是慈云寺,现在是贵州会馆,不对外开放。

浅谈万寿宫道教舞蹈技能在道教文化中的重要作用作者:周维萍来源:《艺术评鉴》2019年第20期摘要:凡间信仰中心是万寿宫殿的首要职能,是万寿宫殿文明的源头。

道教的产生是凡间信仰、地方文明、国家控制等多种力量共同作用的结果。

作为道观当中的道观宫、道观国、道观社会的底层,士大夫与社会公眾在这里可以找到自己的兴趣点。

万寿宫殿的文明内蕴更加丰富多彩。

明清江西移民潮兴起时,万寿宫殿自然被移民带到了迁徙的土地上,成为他们家乡的象征。

明清时期,江西移民商人将移民商业的文明内蕴注入万寿宫殿。

明清时期,万寿宫殿成为江西移民的精神家园与商帮商堂。

这就是江西移民与商人的无畏精神的物质载体。

关键词:万寿宫殿 ; 许真君的信念 ; 道家舞蹈技能举止 ; 历史 ; 传说 ; 内在中图分类号:J705 ; ; ; ; ; ; ; ; ; 文献标识码:A ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 文章编号:1008-3359(2019)20-0074-02明清以来,万寿宫殿逐渐成为江西地方文明的象征,并广泛分布于全省各地。

在众多的万寿宫殿当中,西山万寿宫殿是最有作用力的。

时至今日,每年农历八月左右,西山万寿宫殿都要举行盛大的“成贤”活动。

关于西山万寿宫殿的历史与“成贤”的风俗,学者们从不同的角度进行解析取得了一定的成果。

然而,先前的钻研未能将西山的历史宫殿与自定义的“成贤”放置在一个特定的本地历史环境钻研,从而揭示的内部机制的延续“成贤”的风俗,所以很难全面解析西山的文明内蕴。

江西省新建县西山万寿宫殿庙会历史悠久,是我国最具影响力的道家信仰圣地之一。

景明道作为一所以孝为特性的道家学派,其特性是长期继承了祭拜寺庙活动的传统,并将道家的神仙信仰与当地风俗相结合,它在中国道家发展史上也有着特殊的地位。

道家舞蹈作为一种信仰舞蹈技能举止艺术,多以神学题材为主,信仰神秘主义的特性尤为突出。

道家舞蹈中经常出现的典型的舞蹈技能常用工具有红木剑、魔镜、神仙、葫芦等。