接触网课程设计 第七气象区

- 格式:doc

- 大小:1.20 MB

- 文档页数:25

课程设计任务书专业铁道电气化姓名学号开题日期:2012年 3 月 5 日完成日期:2012 年 4 月日题目接触网站场平面设计一、设计的目的通过该设计,使学生初步掌握接触网站场平面设计的设计步骤和方法,熟悉有关平面设计图纸的使用;基本掌握站场平面设计需要考虑的元素;锻炼学生综合运用所学知识的能力,为今后进行工程设计奠定良好的基础。

二、设计的内容及要求1.负载计算。

2.最大跨距计算。

3.半补偿链形悬挂安装曲线计算。

4.半补偿链形悬挂锚段长度及张力增量曲线决定。

5.平面设计:(1)基本要求;(2)支柱布置;(3)拉出值及之字值标注;(4)锚段关节;(5)咽喉区放大图;(6)接触网分段。

6.站场平面表格填写:侧面限界、支柱类型、地质情况、基础类型、拉杆及腕臂/定位管及定位器、安装参考图号。

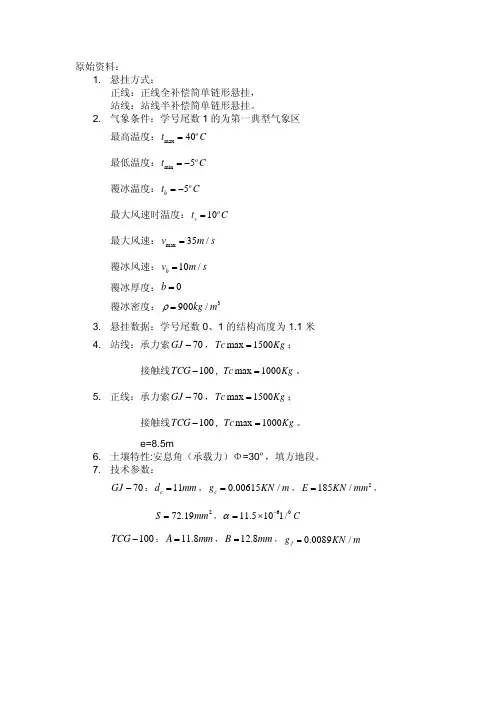

三、指导教师评语四、成绩指导教师(签章)年月日接触网课程设计任务书一、原始资料1.悬挂形式:正线全补偿简单链形悬挂,站线半补偿简单链形悬挂。

2.气象条件:学号尾数1的为第一典型气象区,学号尾数2的为第二典型气象区,学号尾数3的为第三典型气象区,学号尾数4的为第四典型气象区,学号尾数5的为第五典型气象区,学号尾数6的为第六典型气象区,学号尾数7的为第七典型气象区,学号尾数8的为第八典型气象区,学号尾数0、9的为第九典型气象区。

3.悬挂数据:学号尾数0、1的结构高度为1.1米,学号尾数2的结构高度为1.2米,学号尾数3的结构高度为1.3米,学号尾数4的结构高度为1.4米,学号尾数5的结构高度为1.5米,学号尾数6、7的结构高度为1.6米,学号尾数8、9的结构高度为1.7米。

站线:承力索JT70,Tcmax=1500kg;接触线CT85,Tjm=1000kg。

正线:承力索JT70,Tcm=1500kg;接触线CT110,Tjm=1000kg。

e=4m4.土壤特性:(1)女生:安息角(承载力)Φ=30º,挖方地段。

接触网保护课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解接触网的基本概念、组成及工作原理;2. 学生能掌握接触网保护装置的种类、原理及功能;3. 学生能了解接触网故障类型及危害;4. 学生能掌握接触网保护参数的设置及调整方法。

技能目标:1. 学生能够运用所学知识,分析接触网故障原因;2. 学生能够根据实际情况,选择合适的接触网保护装置;3. 学生能够通过实践操作,掌握接触网保护参数的设置与调整;4. 学生能够运用所学知识,解决接触网保护中的实际问题。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对接触网保护工作的兴趣和责任感;2. 增强学生团队合作意识,培养沟通协调能力;3. 培养学生严谨、务实的学习态度,树立安全意识;4. 提高学生对我国高速铁路事业的认同感和自豪感。

课程性质:本课程为专业基础课程,以理论教学和实践操作相结合的方式进行。

学生特点:学生具备一定的电气基础知识,但对接触网保护了解较少。

教学要求:注重理论与实践相结合,强化学生动手操作能力,培养学生解决实际问题的能力。

通过课程学习,使学生能够掌握接触网保护的基本知识,具备一定的故障分析和处理能力。

二、教学内容1. 接触网基本概念:接触网的结构、功能及工作原理;2. 接触网保护装置:种类、原理、功能及应用;- 绝缘监察装置- 避雷器- 自动重合闸装置- 故障测距装置3. 接触网故障类型及危害:短路故障、接地故障、断线故障等;4. 接触网保护参数设置与调整:保护定值、时间特性、动作特性等;5. 接触网保护案例分析:分析典型故障案例,掌握故障处理方法;6. 接触网保护实践操作:模拟实际操作,进行保护装置的设置与调整。

教学内容安排与进度:第一周:接触网基本概念及保护装置介绍;第二周:接触网故障类型及危害;第三周:接触网保护参数设置与调整;第四周:接触网保护案例分析与实践操作。

教材章节关联:《电气化铁道接触网》第三章:接触网保护;《高速铁路接触网技术》第七章:接触网保护与故障处理。

接触网技术课程设计报告班学姓2011 年 3 月7 日1.基本题目1.1 题目张力自动补偿装置的分析与研究1.2题目分析张力自动补偿装置,又称张力自动补偿器,它是装在锚段的两端,并且串接在接触线和承力索内,它的作用是补偿线索内的张力变化,使张力保持恒定。

对张力自动补偿装置的要求有二:其一,补偿装置应灵活,在线索内的张力发生缓慢变化时,应能及时补偿,传送效率要高;其二,具有快速制动作用,一旦发生断线事故或其他异常情况,线索内的张力迅速变化时,补偿装置还应有一种制动功能。

张力自动补偿装置的分类有:滑轮式、棘轮式、鼓轮式、液压式及弹簧式等。

2.题目:张力自动补偿装置的分析与研究2.1 张力自动补偿装置的概念张力自动补偿装置,又称张力自动补偿器,它是装在锚段的两端,并且串接在接触线和承力索内,它的作用是补偿线索内的张力变化,使张力保持恒定。

因为在大气温度发生变化时,接触线或承力索也会发生伸长或缩短,从而使线索内的张力发生变化,这时就会影响到接触线或承力索的驰度也会发生变化,因而使受流条件恶化。

为改变这种情况,一般在一个锚段的两端,在接触线及承力索内串接张力自动补偿装置后,再进行下锚。

对张力自动补偿装置的要求有二:其一,补偿装置应灵活,在线索内的张力发生缓慢变化时,应能及时补偿,传送效率要高;其二,具有快速制动作用,一旦发生断线事故或其他异常情况,线索内的张力迅速变化时,补偿装置还应有一种制动功能。

一般对于全补偿的承力索内的补偿装置,如果不具备这种功能时,还需专门加有断线制动装置,以防止在一旦发生断线时,坠砣串落地而造成事故扩大、恢复困难。

张力自动补偿装置有许多种类,有滑轮式、棘轮式、鼓轮式、液压式及弹簧式等。

2.2 滑轮式张力自动补偿装置我国电气化铁路广泛采用滑轮组式补偿装置,它是由补偿滑轮、补偿绳、杵环杆、锤铊杆、限制导管和坠砣组成。

对于半补偿链形悬挂,承力索为硬锚,就是直接下锚,如图1所示;对于全补偿链形悬挂,接触线和承力索都通过滑轮组补偿装置后下锚,此时承力索采用三个滑轮,接触线采用两个滑轮,承力索张力为15kN,接触线张力为10kN,承力索采用的传动比为3:1,接触线采用的传动比为2:1,所以坠砣的重负载都是5kN,如图2所示。

接触网技术课程设计报告班级:电气083学号:200809242姓名:段嘉旭指导教师:张廷荣2012 年 2 月28 日1.基本题目1.1 题目直线地区锚段长度的计算1.2题目分析在区间或站场上,为满足供电方面和机械方面的要求,将接触网分成若干一定长度且相互独立的分段,这种独立的分段叫做锚段。

划分锚段的目的主要是:加补偿器;缩小机械事故范围;使吊弦的偏移不致超过许可值以及改善接触线的受力情况等。

划分锚段的主要依据是在气象条件发生变化时,使接触网内所产生的张力增量不超过规定值。

锚段长度的决定和跨距长度一样,也必须进行相应的计算。

高速电气化铁路,接触网基本上全部采用全补偿链形悬挂,对于全补偿链形悬挂,其锚段长度的计算方法及理论基础与半补偿链形悬挂的情况相同。

2.题目:直线地区锚段长度的计算2.1 半补偿链形悬挂张力增量计算及其锚段长度的计算2.1.1锚段长度的确定直线区段锚段长度的确定仅按在极限温度下,中心锚结与补偿器之间接触线的张力差不大于其额定张力的±15%来要求。

即不考虑承力索的张力差变化。

曲线区段锚段长度的确定按在极限温度下,中心锚结与补偿器之间的张力差,接触线不大于其额定张力的±15%,承力索不大于其张力差的±10%来要求。

同时由于全补偿链形悬挂中,接触线弛度的变化很小,因温度变化而耗损于弛度变化方向的纵向位移更小,故在计算中可令ε为零。

2.1.2 已知条件我国电气化铁路广泛采用承力索线胀系数cα=11.55×10-61/℃,承力索弹性系数Ec=18500Kg/mm2,承力索计算横截面积Sc=70mm2;接触线胀系数jα=17×10-61/℃,接触线弹性系数E j=12600Kg/mm2,接触线计算横截面积S j=100mm2;吊弦及定位器处于正常位置时的温度t d=2minmax tt+=15℃,结构高度h=1.2m,计算中ε取零。

悬挂合成自重负载:q=1.555Kg/m2.1.3 张力增量计算过程及其锚段长度的确定 (1)直线区段接触线张力增量计算1、接触线无弛度时相应跨距下承力索弛度: 通过查表3-2可得,00.5475F =根据023C h F =-可得:吊弦的平均长度231.20.54750.835C m =-⨯=2、计算温度差,确定计算条件:0001max 401525d t t t ∆=-=-= 0002min 101525d t t t ∆=-=--=-由于|1t ∆|=|2t ∆|,所以以2Δt 为计算条件。

接触网课程设计第一章 设计任务书第一节 原始资料设计1、广安车站平面图(初步设计)一张;2、悬挂类型:正线采用全补偿弹性链型悬挂:THJ-95+CHTA-120车站站线采用半补偿弹性链型悬挂:TJ-95+TCG-110全线采用BT 供电方式,回流线与接触网同杆架设;回流线采用TJ -70铜绞线。

3、气象条件、污秽区(1)、气象条件:第Ⅲ气象区最高气温:+40℃;最低气温:-10℃;最大风速:25米/秒;最大风速时温度+15℃;覆冰厚度:5mm ;吊弦、定位器正常位置时气温:+15℃。

(2)、污秽区划分:重污秽区 4、设计速度:120km/h5、地质条件:31.6t/m =γ,︒=φ30,a 150KP R ]=[,K598+220至K599+100间为填方,其余为挖方;6、其它参数请参考6.1节内容。

第二节 设计内容1、复制车站平面图;2、决定车站最大跨距;3、作一个锚段长度的机械计算,并绘制安装曲线图;4、绘出所给站线锚段长度张力增量曲线;5、平面设计(1)、完成所给站场和区间(一个锚段)的接触网平面图;(2)、绘出咽喉区部位放大图;(3)、写出设计主要原则,重大技术问题的处理方法及方案比选;(4)、绘出该站的供电分段图;6、验算一处缓和曲线上所设计跨距的接触线的最大偏移值;7、验算一组软横跨的支柱容量;8、预制一组软横跨;9、本组技术专题讨论。

第三节设计要求1.相互讨论交流的基础上独立完成全过程,不分工合作;2.设计报告包括:设计说明书(原始资料、计算过程、特殊说明);咽喉区放大图;站场平面设计图;张力差曲线;安装曲线。

3.条理清楚、字迹工整、图表规范。

第二章 接触网设计计算第一节 计算负载计算负载指悬挂线索的单位负载,它包括自重负载,覆冰负载,风负载,合成负载等,这些计算负载是确定跨距大小,锚段长度,计算安装曲线,支柱选型,软横跨预知的基础。

计算如下:A 正线:THJ-95+CTHA-120垂直负载 1.自重负载:2.单位覆冰重mkN mkN m kN m kN g g g q g g g djcd jc/10924.1/105.0/10061.1/10813.02322----⨯=++=⨯=⨯=⨯=mkN m kN g B A b b mkN g d b b gg bcb bc bc/10561.310088.110473.2/10088.11010900)29.129.1255.0(514.35.010)22(2/10473.21010900)5.125(514.310)(333bjb0399bj 399g gg---------⨯=⨯+⨯=+=⨯=⨯⨯⨯++⨯⨯⨯⨯=⨯⋅++=⨯=⨯⨯⨯+⨯⨯=⨯⋅+=接触悬挂冰负载接触线单位冰负载承力索单位冰负载γπγπ 水平负载 1. 最大风负载mkN d k mkN d k j jvc CVpP /10268.5109.122525.185.0615.010615.0/10104.5105.122525.185.0615.010615.036262max 36262max ------⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=⨯⨯=⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=⨯⨯=αα接触线最大风负载承力索最大风负载2.覆冰风负载mkN b A kV m kN b d kV b jbc b cbpp /10310.710)59.12(2525.185.0615.010)(615.0/10189.910)525.12(2525.185.0615.010)2(615.036263626------⨯=⨯+⨯⨯⨯⨯=+⨯=⨯=⨯⨯+⨯⨯⨯⨯=+⨯=αα接触线覆冰风负载承力索覆冰风负载合成负载合成负载是垂直负载和水平负载的矢量和 ,在计算悬挂线索的合成负载时,为了简化计算,假定接触线所受风负载通过定位器传给支柱,对承力索不产生影响,因此,计算线索的合成负载时不考虑接触线的风负载。

接触网课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解接触网的基本概念,掌握其结构、原理和分类。

2. 学生能掌握接触网的主要设备及其功能,了解接触网的运行维护要求。

3. 学生能了解接触网在我国高速铁路及城市轨道交通中的应用和发展。

技能目标:1. 学生能运用所学知识,分析接触网故障原因,并提出解决措施。

2. 学生能通过实际操作,掌握接触网设备的检查、维护和保养方法。

3. 学生能运用专业软件,进行接触网参数的计算和优化。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对接触网工程的兴趣,激发他们投身铁路事业的热情。

2. 培养学生的团队合作精神,使他们学会在工程实践中相互协作、共同解决问题。

3. 增强学生的安全意识,让他们明白接触网安全对铁路运输的重要性。

课程性质:本课程为专业实践课程,以理论教学为基础,结合实际操作,培养学生的专业素养和实际操作能力。

学生特点:学生为高中年级学生,具备一定的物理和数学基础,对接触网有一定了解,但对实际操作和维护知识掌握较少。

教学要求:结合学生特点和课程性质,采用理论教学与实践操作相结合的方式,注重培养学生的动手能力和解决实际问题的能力。

通过课程学习,使学生掌握接触网的基本知识,具备一定的工程实践能力。

二、教学内容1. 接触网基础理论:- 接触网的定义、结构、原理及分类。

- 接触网的主要技术参数及标准。

- 接触网在我国铁路及城市轨道交通中的应用案例。

2. 接触网设备及其功能:- 接触线、承力索、悬挂索等主要设备的作用及结构。

- 避雷器、接地装置、绝缘子等辅助设备的功能及原理。

- 接触网设备的运行维护要求及故障处理方法。

3. 接触网运行与维护:- 接触网运行的基本要求及安全措施。

- 接触网设备的检查、维护和保养方法。

- 接触网故障诊断与处理流程。

4. 接触网参数计算与优化:- 接触网参数的基本概念及计算方法。

- 接触网优化设计的原则及方法。

- 应用专业软件进行接触网参数计算与优化实例。

5. 实践教学环节:- 接触网设备认识实习。

接触网实训课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解接触网的基本结构、原理和功能,掌握接触网的关键技术参数。

2. 学生能够描述接触网系统的安装、调试、运行及维护的基本流程。

3. 学生了解我国接触网技术标准及行业发展现状。

技能目标:1. 学生能够独立进行接触网的简单故障排查及处理。

2. 学生能够在指导下完成接触网设备的安装、调试及维护操作。

3. 学生能够运用所学知识解决实际问题,提高实践操作能力。

情感态度价值观目标:1. 培养学生热爱轨道交通事业,增强职业责任感和使命感。

2. 培养学生严谨、细致、团结协作的工作态度,提高安全意识。

3. 培养学生尊重他人、关爱环境、珍惜资源的良好品质。

课程性质分析:本课程为实践性课程,注重培养学生的动手操作能力、实际应用能力和问题解决能力。

学生特点分析:学生具备一定的理论基础,求知欲强,喜欢动手实践,但部分学生对接触网技术了解较少,需要加强引导。

教学要求:1. 结合实际工程案例,提高课程的实用性和针对性。

2. 注重理论与实践相结合,强化学生的动手操作能力。

3. 采取分组合作、讨论交流等形式,激发学生的学习兴趣,培养团队协作精神。

二、教学内容1. 接触网基本概念:接触网的结构、原理、分类及功能,国内外接触网技术标准和发展趋势。

2. 接触网设备与材料:接触线、承力索、绝缘子、悬挂装置等设备的功能、结构及性能参数。

3. 接触网施工技术:接触网施工准备、施工工艺、施工质量控制及验收标准。

4. 接触网运行与维护:接触网运行原理、运行维护方法、故障处理及安全防护措施。

5. 接触网实训操作:接触网设备安装、调试、运行及维护的实训操作,包括简单故障排查与处理。

教学内容安排与进度:第一周:接触网基本概念及发展历程第二周:接触网设备与材料第三周:接触网施工技术第四周:接触网运行与维护第五周:接触网实训操作(分组进行)教材章节关联:《轨道交通接触网技术》第一章:接触网基本概念第二章:接触网设备与材料第三章:接触网施工技术第四章:接触网运行与维护三、教学方法本课程将采用以下多样化的教学方法,以充分激发学生的学习兴趣和主动性:1. 讲授法:通过系统讲解接触网的基本概念、原理、设备与材料等理论知识,为学生奠定扎实的理论基础。

电气2009级接触网工程课程设计计划一、课程设计目的本课程设计是学生在学完《高速电气化铁路接触网》课程之后,进行的一个综合性的教学实践环节。

通过本课程设计一方面使学生获得综合运用学过的知识进行接触网设计的基本能力,另一方面能巩固与扩大学生的电气综合设计知识,为毕业设计做准备,为后续课程的学习以及今后从事工程技术打下较坚实的基础。

通过本课程设计,学生能运用电气基础课程及工程力学中的基本理论和实践知识,正确地解决接触网设计中的问题。

通过对接触网某一主要设备或部位的设计的计算、设计原则要求及实际设计训练,可以提高学生对接触网的设计能力,学会使用相关的手册及图册资料:1、掌握接触网设计方案的确定原则,设计计算的一般步骤,了解系统运行方式,接触网基本参数的选择,弓网配合的基本原则;2、掌握基本结构及设计基本方法。

3、学习相关设备的选择和一般的运营维护。

二、设计安排为了使学生从课程设计中尽可能取得比较大的收获,将课程设计过程安排如下:1、课程设计的培训电气系将在6月28日下午在电气系办公室305进行课程设计指导教师培训工作,参加人员为全系教师,培训主讲教师为张红生。

2、课程设计指导教师的安排接触网工程课程设计涉及电气专业09级四个班258名学生,电气091负责人为王思华,电气092负责人为张红生,电气093负责人为任丽苗,电气092负责人为高锋阳。

负责人最后负责汇总各自班的成绩及提交。

每位老师指导16~17名学生,具体见下表。

答疑时间在课程设计开始后汇总到教务办以便检查。

3、课程设计的安排接触网工程课程设计起止时间根据教学计划为本学期第21周,即7月9日至7月13日一周时间。

但根据学院要求按2周执行,即从20周7月2日起执行。

首先提前一周(具体时间由负责教师与各班协商,根据学生及各位老师的具体情况还可以提前)由指导教师给学生分配题目,并为学生串讲接触网工程课程设计的主要知识点。

其次由各指导教师安排答疑的具体时间及地点。

接触网课程设计第七气象区解答1. 概述在接触网课程设计中,第七气象区的主要任务是对接触网运行过程中的气象条件进行监测和分析,以确保接触网的安全运行。

本文档将对第七气象区的设计要求和实现方案进行详细阐述。

2. 设计要求第七气象区的设计要求如下:1.对接触网的气象条件进行实时监测,并记录气象数据。

2.根据气象数据,进行气象趋势分析,预测未来一段时间的气象变化。

3.提供气象报告,包括当前气象条件和未来气象趋势。

4.在发现异常气象条件时,及时发出警报并采取相应的应对措施。

5.实现与其他子系统的数据交互,以便综合分析和综合应用。

3. 实现方案为了满足上述设计要求,我们采用以下方案实现第七气象区:3.1. 气象监测系统第七气象区将配备一套气象监测系统,用于实时监测接触网的气象条件。

该系统包括以下组件:•气象传感器:安装在接触网附近的气象传感器,用于测量温度、湿度、风速等气象参数。

•数据采集仪:负责采集气象传感器产生的数据,并将其发送到中央处理系统。

•数据传输模块:用于将采集到的气象数据传输给中央处理系统。

3.2. 中央处理系统中央处理系统是第七气象区的核心组件,用于对接收到的气象数据进行处理和分析,并提供相应的报告。

该系统包括以下功能模块:•数据接收模块:负责接收来自气象监测系统的气象数据。

•数据处理模块:对接收到的气象数据进行清洗、转换和存储,以备后续分析使用。

•数据分析模块:根据存储的气象数据,进行气象趋势分析和未来气象预测。

•报告生成模块:生成包括当前气象条件和未来气象趋势的报告,并提供给其他子系统使用。

3.3. 警报系统警报系统用于在发现异常气象条件时及时发出警报,并通知相关人员采取相应的应对措施。

该系统包括以下功能模块:•异常检测模块:根据接收到的气象数据进行异常检测,判断是否存在异常气象条件。

•警报发出模块:当检测到异常气象条件时,发出警报,并通过通知方式通知相关人员采取措施。

3.4. 数据交互为了实现综合分析和综合应用,第七气象区需要与其他子系统进行数据交互。

接触网设计中气象及环境条件的选择与确定1、温度(1)最高气温及最高计算温度最高气温按15 年发生一次的平均最高值计算确定,最高气温的平均最高值指最热月月平均最高气温的最高值。

最高计算温度一般取最高气温的1.5 倍;对于牵引负荷大、行车密度高的线路,最高计算温度可结合最高气温及最高导线工作温度提高,但不宜大于80℃。

注:考虑到载流导线的温升,最高计算温度(主要用于校核接触网补偿下锚坠砣的行程、计算接触网腕臂偏移等)一般可按最高气温的1.5 倍考虑。

对于牵引负荷大、行车密度高的线路(如高铁、重载铁路),因接触网导线中的电流大且持续时间较长,导致导线的温升较大,因此,最高计算温度可结合最高气温和最高导线工作温度相应提高,但考虑到接触网中电流的非持续性,故最高计算温度应与供电计算时采用的导线最高工作温度有所区别。

(2)最低气温按15 年发生一次的平均最低值计算确定,最低气温的平均最低值指最冷月月平均最低气温的最低值。

(3)最大风速时的气温按最大风速时的实际值和强风季节最冷月的月平均气温综合确定。

(4)腕臂和定位器正常位置时的温度按最高计算温度和最低气温的平均值计算。

(5)隧道内接触网设计气温应依据隧道长度及该锚段在隧道内的长度确定。

当2/3锚段长度及以上位于长度大于2000m 的隧道内时,设计气温可按比隧道外设计气温最低值高5℃,最高值低10℃取值。

其余情况可与隧道外接触网设计气温取为一致。

2、风速隧道内结构设计风速应采用风洞模拟试验或现场实测数据,无确切资料时,可参照欧洲有关国家经验,列车时速为250km/h时采用41m/s,350km/h时采用49m/s。

风是接触网设计中重点考虑的环境因素之一。

与其他系统不同,接触网所采用的风速可分为风偏设计风速和结构校验风速,但实际上关注的都是风压对接触网的影响。

(1)风偏设计风速指接触网处于可运营状态时的风速,应采用空旷地区、离地面10m高度处的10min自动记录15年发生一次的平均最大值。

接触网课程设计第七气象区解答1. 引言接触网课程设计是电气化铁路系统中关键的组成部分,其设计的质量直接关系到电气化铁路的运行安全和稳定性。

本文将针对第七气象区的接触网课程设计进行解答,包括设计原理、计算方法和实施步骤等内容。

2. 第七气象区概述第七气象区是指在铁路接触网设计中,海拔高度达到1500米以上的高山地区。

这种特殊的气象环境对接触网设计带来了一些特殊的考虑因素,主要包括气温变化大、风速大、氧气含量低等。

3. 接触网设计原理在第七气象区的接触网设计中,需要考虑以下原理:•气温变化对导线拉力的影响:气温的变化会导致导线的热胀冷缩,从而引起导线拉力的变化。

在设计中需要考虑气温变化范围,合理确定导线的初始拉力。

•大风对接触网的影响:第七气象区的风速较大,会对接触网的稳定性和导线张力带来影响。

设计中需要考虑风速限制,采取适当的措施减小风对接触网的影响。

•氧气含量对导线电阻的影响:高海拔地区氧气含量较低,导致导线电阻增加。

在设计中需要考虑这一因素,合理选择导线材料和断面,确保电气性能的稳定。

4. 接触网设计计算方法在第七气象区的接触网设计中,需要进行一系列的计算,包括导线拉力计算、导线截面选择、支持结构设计等。

•导线拉力计算:根据气温变化和导线材料的热胀冷缩系数,计算导线的初始拉力和最大拉力。

这些数据将用于支持结构设计和导线张力的调整。

•导线截面选择:根据最大导线拉力和设计要求,选择合适的导线截面。

这一步骤需要考虑导线的强度、刚度和电气性能等因素。

•支持结构设计:基于导线张力和风速要求,设计合适的支持结构。

这包括支柱的高度、类型和布局等方面的考虑。

5. 接触网设计实施步骤接触网设计的实施步骤涉及到方案设计、施工准备和实际施工等阶段。

•方案设计:根据实际情况和设计要求,制定接触网设计的方案。

这包括导线材料选择、支持结构布置、系统绝缘和接地等细节设计。

•施工准备:进行前期准备工作,包括采购材料、搭建施工场地、备齐工具设备等。

课程设计任务书专业铁道电气化姓名学号开题日期:2012年 3 月 5 日完成日期:2012 年 4 月日题目接触网站场平面设计一、设计的目的通过该设计,使学生初步掌握接触网站场平面设计的设计步骤和方法,熟悉有关平面设计图纸的使用;基本掌握站场平面设计需要考虑的元素;锻炼学生综合运用所学知识的能力,为今后进行工程设计奠定良好的基础。

二、设计的内容及要求1.负载计算。

2.最大跨距计算。

3.半补偿链形悬挂安装曲线计算。

4.半补偿链形悬挂锚段长度及张力增量曲线决定。

5.平面设计:(1)基本要求;(2)支柱布置;(3)拉出值及之字值标注;(4)锚段关节;(5)咽喉区放大图;(6)接触网分段。

6.站场平面表格填写:侧面限界、支柱类型、地质情况、基础类型、拉杆及腕臂/定位管及定位器、安装参考图号。

三、指导教师评语四、成绩指导教师(签章)年月日接触网课程设计任务书一、原始资料1.悬挂形式:正线全补偿简单链形悬挂,站线半补偿简单链形悬挂。

2.气象条件:学号尾数1的为第一典型气象区,学号尾数2的为第二典型气象区,学号尾数3的为第三典型气象区,学号尾数4的为第四典型气象区,学号尾数5的为第五典型气象区,学号尾数6的为第六典型气象区,学号尾数7的为第七典型气象区,学号尾数8的为第八典型气象区,学号尾数0、9的为第九典型气象区。

3.悬挂数据:学号尾数0、1的结构高度为1.1米,学号尾数2的结构高度为1.2米,学号尾数3的结构高度为1.3米,学号尾数4的结构高度为1.4米,学号尾数5的结构高度为1.5米,学号尾数6、7的结构高度为1.6米,学号尾数8、9的结构高度为1.7米。

站线:承力索JT70,Tcmax=1500kg;接触线CT85,Tjm=1000kg。

正线:承力索JT70,Tcm=1500kg;接触线CT110,Tjm=1000kg。

e=4m4.土壤特性:(1)女生:安息角(承载力)Φ=30º,挖方地段。

(2)男生:安息角(承载力)Φ=30º,填方地段。

二、设计内容1.负载计算2.最大跨距计算3.半补偿链形悬挂安装曲线计算4.半补偿链形悬挂锚段长度及张力增量曲线决定5.平面设计(1)基本要求(2)支柱布置(3)拉出值及之字值标注(4)锚段关节(5)咽喉区放大图(6)接触网分段6.站场平面表格填写支柱编号、侧面限界、支柱类型、地质情况、基础类型、安装参考图号三、验算部分1.各种类型支柱校验2.缓和曲线跨距校验四、使用图纸按学号最后两位相加之和的末位数使用站场0---站场9的图纸五、课程设计于任务书下达后六周内交老师,延期交以不及格论处,特殊情况申请延期除外。

第一章 负载计算1.1 计算的条件 1.1.1 气象条件的确定第Ⅶ典型气象区,查表可知:最高温度:m a x 40t C =+︒ 最低温度:m i n 40t C =-︒ 覆冰温度:5b t C =-︒ 最大风速时的温度:5v t C =-︒ 最大风速:max 30V m s = 覆冰时的风速:15b V m s = 覆冰厚度:10b mm = 覆冰密度:3900/b kg mγ= 1.1.2技术条件的确定70JT -:10.5c d mm =,0.599g kg m =,S=65.81 2mm正线:CT110:12.34A mm =,12.34B mm =,0.992g kg m =, S=1112mm 站线:CT85:A=10.8mm ,B=10.76mm ,g=0.769kg/m 吊弦:30.510/d g KN m -=⨯风速不均匀系数a ,最大风速时:0.85a =;覆冰时: 1.00a =风负载体型系数k ,链形悬挂: 1.25k =1.2负载计算 1.2.1自重负载1、承力索JT —70的自重负载:330.5999.8110 5.8810/c g KN m --=⨯⨯=⨯2、接触线CT110的自重负载:331100.9929.81109.7310/j g kN m--=⨯⨯=⨯3、接触线CT85的自重负载:33850.7699.81107.5410/j g kN m --=⨯⨯=⨯4、吊弦及线夹的自重负载:30.510/d g kN m -=⨯1.2.2 冰负载1、承力索的覆冰重力负载:9093()103.1490010(10.510)9.8110 5.6810/cb b H g b b d g kN mπγ---=⨯⨯+⨯⨯=⨯⨯⨯+⨯⨯=⨯2、接触线的覆冰重力负载:911093()10222101012.3412.343.14900()9.8110 2.40410/222jb b H b b A Bg g kN mπγ---+=⨯⨯+⨯⨯+=⨯⨯+⨯⨯=⨯ 98593()10222101010.8010.763.14900()9.8110 2.18710/222jb b H b b A Bg g kN mπγ---+=⨯⨯+⨯⨯+=⨯⨯+⨯⨯=⨯1.2.3 风负载1、最大风速时承力索单位长度的风负载:26max 2630.615100.6150.85 1.253010.510 6.1710/cv c p a K v d kN m---=⨯⨯⨯⨯⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=⨯2、最大风速时接触线单位长度的风负载:26110max 2-6-30.615A 10=0.6150.85 1.253012.3410=7.2610kN/m j v p a K v -=⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯2685max 2-6-30.615A 10=0.6150.85 1.253010.8510=6.38110kN/m j v p a K v -=⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯3、覆冰时承力索单位长度的风负载:26262630.615100.615(2)100.6151 1.2510(10.5210)10 2.3410/cbv b cb b c p a K v d a K v d b kN m----=⨯⨯⨯⨯⨯=⨯⨯⨯⨯+⨯=⨯⨯⨯⨯+⨯⨯=⨯4、覆冰时接触线单位长度的风负载:261102-6-30.615(A+b)10=0.6151 1.2510(12.3410)10=1.71710kN/m j bv b p a K v -=⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯+⨯⨯26852-6-30.615(A+b)10=0.6151 1.2510(10.8010)10=1.59910kN/m j bv b p a K v -=⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯+⨯⨯1.2.4 合成负载在计算链形悬挂的合成负载时(是对承力索而言的),其接触线上所承受的水平风负载,被认为是传给了定位器而予以忽略不计。

1、无冰、无风时的自重合成负载:正线: 330110(5.889.730.5)1016.1110/c j d q g g g kN m--=++=++⨯=⨯站线:33085(5.887.540.5)1013.9210/c j d q g g g kN m--=++=++⨯=⨯2、最大风速时的合成负载:正线: 222233max 016.11 6.171017.5210/v cv q q p kN m--=+=+⨯=⨯站线:222233max 013.92 6.171015.2310/v cv q q p kN m--=+=+⨯=⨯3、覆冰时的合成负载: 正线:2222002233()(()())(16.11(5.68 2.404)) 2.341024.3110/b b cb c j d cbo jb cb q g g p g g g g g p kN m --=++=+++++=+++⨯=⨯ 站线:2222002233()(()())(13.92(5.68 2.187)) 2.341021.9110/b b cb c j d cbo jb cb q g g p g g g g g p kN m --=++=+++++=+++⨯=⨯ 4、合成负载对铅垂线间的夹角:正线:00333arctanarctan()()2.3410arctan5.5216.1110(5.68 2.404)10cb cbb c j d cbo jb p p g g g g g g g ϕ---==+++++⨯==︒⨯++⨯站线:00333arctanarctan()()2.3410arctan6.1313.9210(5.68 2.187)10cb cbb c j d cbo jb p p g g g g g g g ϕ---==+++++⨯==︒⨯++⨯第二章 最大跨距计算2.1 计算的条件1、直线区段“之”字值a =300mm曲线区段拉出值选用表 表2.1曲线半经R(m) 3001200R ≤≤12001800R << 1800R ≤直线拉出值a(mm)400250150±3002、接触线张力:100010/10j jm T T g kg N kg KN ==⨯=链形悬挂接触线当量系数m 取0.9接触线单位长度上的风负载:31107.2610/j p kN m-=⨯385 6.38110/j p kN m-=⨯接触线的最大风偏移值:直线区段:max 500j b mm = 曲线区段: max 450j b mm =支柱在接触线水平面内受风时的位移(扰度):50j mm γ=(取钢柱时)2.2 最大跨距的计算1、在直线区段上:正线: ()()22max 112221000020.50.050.50.050.369.340.97.26j jx j jx j j T l b b a mP m γγ⎡⎤=-+--⎢⎥⎣⎦⎡⎤=⨯-+--=⎢⎥⎣⎦⨯站线: ()()22max112221000020.50.050.50.050.373.960.9 6.381j jx j jx j j T l b ba mP m γγ⎡⎤=-+--⎢⎥⎣⎦⎡⎤=⨯-+--=⎢⎥⎣⎦⨯故对于直线区段,最大跨距取max 65l m = 2、曲线区段上:()max 22j jxj j j T l ba T mp Rγ=-++最大跨距计算值、取用值及标准值 表2.1曲线半径R(m) 350 400 500 1500 2000 直线正线最大允许跨距计算值(m)42.70 45.05 49.11 62.76 61.76 69.34 正线最大允许跨距取用值(m)40 40 45 60 55 65 站线最大允许跨距计算值(m)43.19 45.63 49.86 64.73 64.58 73.96站线最大允许跨距取用值(m) 404045606065第三章 简单链形悬挂安装曲线计算3.1(站线)半补偿链型悬挂有载承力索的安装曲线3.1.1 计算条件承力索JT-70:max 1500c T kg =,即承力索最大允许张力:max 15c T KN =;承力索计算截面积:265.81S mm =;承力索弹性系数105c E GPa =;线胀系数611710c K α--=⨯;承力索自重负载3c 5.8810g kN m -=⨯接触线CT-85:1000jm T kg =,即接触线最大允许张力:10j T KN =;接触线计算截面积:286mm S =;接触线弹性系数120jE GPa =;线胀系数611710j K α--=⨯η—经验系数,与材质特性有关,铜承力索为0.75由悬挂点到最近的简单支柱吊弦间的距离(m )4e m =无冰无风时的合成负载:m kN g g g q d j c /1092.1330-⨯=++=max 40t C =+︒ min 40t C =-︒ 5b t C =-︒ max min010102t t t C +=-=-︒当量跨距m l D 60=ϕ=22(2)D D l e l -=0.751 3.1.2 计算与绘制步骤1、 半补偿链型悬挂临界负载:2min 2min 2max 00)(24t Db c jlj W l t t Z T T q q +-⋅+-=αϕ 其中 j c T T Z ϕ+=max max 00m i n c jt T T q q W ϕ+= 由于0c T 还是未知数,对于铜承力索,用下式近似算出:kN T T c c 25.111575.0max 0=⨯==η故kN T T Z j c 51.2210751.015max max =⨯+=+=ϕm kN T T q q W c jt /1021.2325.1110751.01092.131092.1333300min ---⨯=⨯⨯⨯+⨯=+=ϕ2min 2min 2max 00)(24t Db c jlj W l t t Z T T q q +-⋅+-=αϕ 232263)1021.23(60)405(51.2210172425.1110751.01092.13---⨯++-⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯-=m kN /1019.413-⨯=由于:3341.1910/21.9110/lj b q kN m q kN m --=⨯>=⨯,所以取最低温度时条件为计算的起始条件。