方剂学——祛痰剂

- 格式:ppt

- 大小:243.00 KB

- 文档页数:64

《方剂学》祛痰剂祛痰剂简介凡以祛痰药为主组成,具有消除痰涎作用,治疗各种痰病的方剂,统称祛痰剂。

属“八法”中的“消法”。

痰病的范围很广,临床表现多样,“在肺则咳,在胃则呕,在头则眩,在心则悸,在背则冷,在胁则胀,其变不可胜穷也。

”(《医方集解》)常见的病证有咳嗽、喘促、头痛、眩晕、胸痹、呕吐、中风、痰厥、癫狂、惊痫,以及痰核、瘰疬等。

痰病的种类较多,就其性质而言,可分湿痰、热痰、燥痰、寒痰、风痰等。

因此,本章祛痰剂相应分为燥湿化痰、清热化痰、润燥化痰、温化寒痰和化痰熄风等五类。

治疗痰病,不仅要消除已生之痰,而且要着眼于杜绝生痰之本。

《景岳全书》云:“五脏之病,虽能生痰,然无不由乎脾肾。

盖脾主湿,湿动则为痰,肾主水,水泛亦为痰,故痰之化,无不在脾,而痰之本,无不在肾。

”因此,治痰剂中每多配伍健脾祛湿药,有时酌配益肾之品.以图标本同治,张介宾曾说:“善治痰者,惟能使之不生,方是补天之手。

”祛痰剂中又常配伍理气药,因痰随气而升降,气滞则痰聚,气顺则痰消,诚如庞安常所说:“善治痰者,不治痰而治气,气顺则一身之津液亦随气而顺矣。

”至于痰流经络、肌腠而为瘰疬、痰核者,又常结合软坚散结之法,随其虚实寒热而调之。

应用祛痰剂时,首先应辨别痰病的性质,分清寒热燥湿的不同;同时应注意病情,辨清标本缓急。

有咳血倾向者,不宜使用燥热之剂,以免引起大量出血;表邪未解或痰多者,慎用滋润之品,以防壅滞留邪,病久不愈。

第一节燥湿化痰?燥湿化痰剂,适用于湿痰证。

湿痰多由脾失健运,湿郁气滞所致。

症见咳吐多量稠痰,痰滑易咯,胸脘痞闷,恶心呕吐,眩晕,肢体困重,食少口腻,舌苔白腻或白滑,脉缓或滑等。

常用燥湿化痰药如半夏、南星等为主,配伍健脾祛湿及理气之品,如白术、茯苓及陈皮、枳实等组成方剂。

代表方如二陈汤、温胆汤、茯苓丸。

二陈汤《太平惠民和剂局方》[组成]半夏汤洗七次橘红各五两(15g) 白茯苓三两(9g) 甘草炙,一两半(4.5g)[用法]上药口父咀,每服四钱(12g),用水一盏,生姜七片,乌梅一个,同煎六分,去滓,热服,不拘时候(现代用法:加生姜7片,乌梅1个,水煎温服)。

方剂学——祛痰剂适用范围祛痰剂适用于痰浊留滞于脏腑、经络、肢体而导致的痰病。

应用注意事项辨明痰证寒、热、燥、湿之属性。

阴虚燥咳,痰中带血者,慎用辛温燥烈之品以防加重出血。

表邪未解或痰多者,慎用滋润之品以防壅滞留邪。

燥湿化痰二陈汤《太平惠民和剂局方》【组成】半夏橘红白茯苓炙甘草(生姜乌梅)【功用】燥湿化痰,理气和中。

【主治】湿痰证。

咳嗽痰多,色白易咯,胸膈痞闷,不欲饮食,恶心呕吐,或头眩心悸,肢体困倦,舌苔白滑,脉滑。

【组方原理】方中半夏燥湿化痰,和胃止呕,为君药。

橘红理气行滞,使气顺痰消,并助半夏燥湿和胃,为臣药。

茯苓渗湿健脾,治生痰之源,为佐药。

炙甘草和中调药,为使药。

煎煮时加生姜,降逆化痰,制半夏之毒;入乌梅收敛肺气,合半夏、橘红散中有收,使痰化而正气无损。

温胆汤《三因极一病证方论》【组成】半夏竹茹枳实陈皮炙甘草茯苓(生姜大枣)【功用】理气化痰,清胆和胃。

【主治】胆胃不和,痰热内扰证。

胆怯易惊,虚烦不眠,口苦吐涎,或呕吐呃逆,或惊悸不宁,或癫痫,舌苔腻,脉弦滑或略数。

趣记: 温胆指示二臣将找竹茹。

对照: 温胆枳实“二陈”姜枣竹茹。

【组方原理】方中半夏燥湿化痰,降逆和胃,为君药。

竹茹清热化痰,除烦止呕,为臣药。

枳实破气消痰,散结除痞;陈皮理气和胃,燥湿化痰;茯苓健脾渗湿,杜生痰之源,倶为佐药。

炙甘草调和诸药,为使药。

煎加生姜、大枣调和脾胃。

清热化痰清气化痰丸《医方考》【组成】陈皮杏仁枳实黄芩瓜蒌仁茯苓胆南星制半夏(姜汁)【功用】清热化痰,理气止咳。

【主治】热痰咳嗽。

咳嗽痰黄,黏稠难咯,胸膈痞闷,甚则气急呕恶,舌质红,苔黄腻,脉滑数。

趣记: 陈皮杏仁拌黄瓜实难服。

对照: 陈皮杏仁半黄瓜实南茯。

【组方原理】方中胆南星清热豁痰,为君药。

瓜蒌仁清热化痰,黄芩清泻肺火,半夏化痰散结,降逆止呕,同为臣药。

枳实行气消痞,陈皮理气化痰,茯苓健脾渗湿,杏仁降气止咳,倶为佐药。

以生姜汁为丸,以制半夏之毒,并增祛痰降逆之效。

中医《方剂学》祛痰剂(清热化痰)——清气化痰丸(录自《医

方考》)

一、组成

瓜蒌仁去油、陈皮去白、黄芩酒炒、杏仁去皮尖、枳实麸炒、茯苓各一两(各30克)、胆南星、制半夏各一两半(各45克)。

二、用法

姜汁为丸,每服6克,温开水送下。

三、歌括

清气化痰杏瓜蒌,茯苓枳芩胆星投;陈夏姜汁糊丸服,专治肺热咳痰稠。

四、功用

清热化痰,理气止咳。

五、主治

痰热内结。

咳嗽痰黄,咯之不爽,胸膈痞满,小便短赤,舌质红、苔黄膩,脉滑数。

六、方解

本方所治之热痰,以痰稠色黄脉滑数为主要特征。

其病缘于火邪灼津,痰气内结,故咳嗽痰黄,粘稠难咯;痰阻气机,肺失肃降,故胸膈痞满,甚则气逆于上,发为气急呕恶。

治宜清热化痰,理气止咳。

汪昂云:“气有余则为火,液有余则为痰,故治者必先降其火,治火者必顺其气也”。

方中以胆南星为君,取其味苦性凉,清热化痰,治实痰实火之壅闭。

以黄芩、瓜蒌仁为臣,降

肺火,化热痰,以助胆星之力;治当须理气,故又以枳实、陈皮下气开痞,消痰散结。

脾为生痰之源,肺为贮痰之器,故佐以茯苓健脾渗湿,杏仁宣利肺气,半夏燥湿化痰。

诸药相合,共奏清热化痰,理气止咳之效。

热清火降,气顺痰消,则诸证自解。

七、文献摘录(方论)

汪昂:“此手足太阴之药,治痰火之通剂也。

气能发火,火能役痰,半夏、南星以燥湿气,黄芩、瓜菱以平热气,陈皮以顺里气,杏仁以降逆气,枳实以破积气,茯苓以行水气。

水湿火热,皆生痰之本也。

盖气之亢则为火,火退则还为正气安其位矣,故化痰必以清气为先也。

”(《医方集解》)。

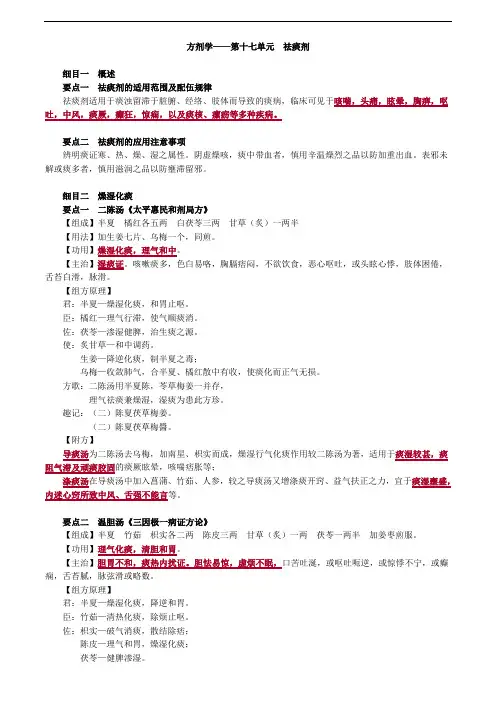

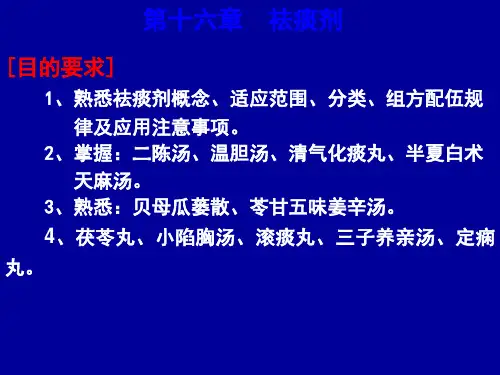

方剂学——第十七单元祛痰剂细目一概述要点一祛痰剂的适用范围及配伍规律祛痰剂适用于痰浊留滞于脏腑、经络、肢体而导致的痰病,临床可见于咳喘,头痛,眩晕,胸痹,呕吐,中风,痰厥,癫狂,惊痫,以及痰核、瘰疬等多种疾病。

要点二祛痰剂的应用注意事项辨明痰证寒、热、燥、湿之属性。

阴虚燥咳,痰中带血者,慎用辛温燥烈之品以防加重出血。

表邪未解或痰多者,慎用滋润之品以防壅滞留邪。

细目二燥湿化痰要点一二陈汤《太平惠民和剂局方》【组成】半夏橘红各五两白茯苓三两甘草(炙)一两半【用法】加生姜七片、乌梅一个,同煎。

【功用】燥湿化痰,理气和中。

【主治】湿痰证。

咳嗽痰多,色白易咯,胸膈痞闷,不欲饮食,恶心呕吐,或头眩心悸,肢体困倦,舌苔白滑,脉滑。

【组方原理】君:半夏—燥湿化痰,和胃止呕。

臣:橘红—理气行滞,使气顺痰消。

佐:茯苓—渗湿健脾,治生痰之源。

使:炙甘草—和中调药。

生姜—降逆化痰,制半夏之毒;乌梅—收敛肺气,合半夏、橘红散中有收,使痰化而正气无损。

方歌:二陈汤用半夏陈,苓草梅姜一并存,理气祛痰兼燥湿,湿痰为患此方珍。

趣记:(二)陈夏茯草梅姜。

(二)陈夏茯草梅醬。

【附方】导痰汤为二陈汤去乌梅,加南星、枳实而成,燥湿行气化痰作用较二陈汤为著,适用于痰湿较甚,痰阻气滞及顽痰胶固的痰厥眩晕,咳喘痞胀等;涤痰汤在导痰汤中加入菖蒲、竹茹、人参,较之导痰汤又增涤痰开窍、益气扶正之力,宜于痰湿壅盛,内迷心窍所致中风、舌强不能言等。

要点二温胆汤《三因极一病证方论》【组成】半夏竹茹枳实各二两陈皮三两甘草(炙)一两茯苓一两半加姜枣煎服。

【功用】理气化痰,清胆和胃。

【主治】胆胃不和,痰热内扰证。

胆怯易惊,虚烦不眠,口苦吐涎,或呕吐呃逆,或惊悸不宁,或癫痫,舌苔腻,脉弦滑或略数。

【组方原理】君:半夏—燥湿化痰,降逆和胃。

臣:竹茹—清热化痰,除烦止呕。

佐:枳实—破气消痰,散结除痞;陈皮—理气和胃,燥湿化痰;茯苓—健脾渗湿。

使:炙甘草—调和诸药。

生姜、大枣—调和脾胃。

方剂学――第二十章祛痰剂一、填空题1.二陈汤为治湿痰之___方,方中半夏、橘红以______良,故方以“二陈”为名。

2.二陈汤中用少许乌梅___肺气,与半夏相配伍,______,使祛痰而不伤正。

3.茯苓丸主治___。

4.温胆汤功用___。

5.以胸脘痞闷,按之则痛,舌苔黄腻,脉滑数为证治要点的方剂是______。

6.清气化痰丸系___加减化裁而来。

7.滚痰丸臣以大黄之苦寒,______,开痰火下行之路。

8.贝母瓜蒌散中润燥与理气合用,则肺得清润而燥痰自化,____ __,则咳逆自止。

9.半夏白术天麻汤是为______而设,以______、______、舌苔白腻为证治要点。

10.定痫丸中竹沥善能______,镇惊利窍。

二、单项选择题1.治痰剂中常配伍的药物是()A.祛湿药B.清热药C.补气药D.收涩药E.温里药2.二陈汤主治()A.风寒咳嗽B.热痰咳嗽C.燥痰咳嗽D.湿痰咳嗽E.寒饮咳嗽3.温化寒痰的方剂是()A.苓甘五味姜辛汤B.半夏白术天麻汤C.二陈汤D.贝母瓜蒌散E.茯苓丸4.茯苓丸之君药是()A.枳实B.茯苓C.制半夏D.生姜汁E.风化朴硝5.痰停中脘,流注经络宜选用()A.二陈汤B.温胆汤C.贝母瓜蒌散D.清金化痰丸E.茯苓丸6.胆怯易惊,虚烦不宁,失眠易梦,呕吐呃逆,癫痫等,宜选用()A.定痫丸B.滚痰丸C.清气化痰丸D.酸枣仁汤E.温胆汤7.温胆汤之功用不包括()A.理气B.化痰C.清胆D.温胆E.和胃8.治疗痰热咳嗽之代表方()A.清气化痰丸B.贝母瓜蒌散C.苓甘五味姜辛汤D.二陈汤E.温胆汤9.清气化痰丸用法中以何为小丸()A.蜜B.水C.姜汁D.乳汁E.藕汁10.证见胸脘痞闷,按之则痛,或咳痰黄稠,舌苔黄腻,脉滑数者,治宜选用()A.小陷胸汤B.滚痰丸C.二陈汤D.贝母瓜蒌散E.清金化痰丸11.小陷胸汤之功用是()A.清热化痰,宽胸散结B.清热化痰,理气止咳C.温肺散寒,涤痰化饮D.燥湿化痰,平肝熄风E.荡涤实热,攻逐顽痰12.滚痰丸中没有的药是()A.大黄B.礞石C.沉香D.瓜蒌仁E.黄芩13.贝母瓜蒌散主治证是()A.湿痰咳嗽B.热痰咳嗽C.燥痰咳嗽D.寒痰咳嗽E.风痰眩晕14.苓甘五味姜辛汤主治证之病机是()A.中阳不足,饮停心下B.外感风寒,内停水饮C.下焦虚寒,湿浊不化D.脾胃阳虚,水饮内停E.阳虚阴盛,水饮内停15.半夏白术天麻汤主治证的病机是()A.脾湿生痰,风痰上扰B.胆胃不和,痰热内扰C.实热老痰,上蒙清窍D.阳虚阴盛,水饮内停E.火热犯肺,灼津为痰三、多项选择题1.二陈汤与清气化痰丸共有的药是()A.橘皮B.半夏C.甘草D.杏仁E.茯苓2.温胆汤的功用是()A.理气化痰B.温胆化痰C.清胆和胃D.燥湿行气E.软坚化痰3.下列方剂中含有半夏的是()A.二陈汤B.小陷胸汤C.清气化痰丸D.温胆汤E.半夏白术天麻汤4.组成中含有大黄的是()A.茵陈蒿汤B.滚痰丸C.定痫丸D.清气化痰丸E.贝母瓜蒌散5.半夏白术天麻汤的功用是()A.燥湿化痰B.软坚散结C.清胆和胃D.燥湿行气E.平肝熄风四、简答题1.何为祛痰剂?祛痰剂中为何常配以理气药?2.滚痰丸以礞石为君药的意义是什么?3.方中配伍乌梅的意义。

祛痰剂概述燥湿化痰二陈汤(《太平惠民和剂局方》)【组成药物】半夏橘红茯苓炙甘草生姜乌梅【功用】燥湿化痰,理气和中。

【主治证候】湿痰证。

咳嗽痰多,色白易咯,恶心呕吐,胸膈痞闷,肢体困重,或头眩心悸,舌苔白滑或腻,脉滑。

【配伍意义】乌梅敛肺,与半夏、橘红相伍,使散中有收,祛痰而不伤正。

温胆汤(《三因极一病证方论》)【组成药物】半夏竹茹枳实陈皮炙甘草茯苓生姜大枣【功用】理气化痰,和胃利胆。

【主治证候】胆郁痰扰证。

胆怯易惊,头眩心悸,心烦不眠,夜多易梦;或呕恶呃逆,眩晕,癫痫。

苔白腻,脉弦滑。

湿痰证证候辨识湿痰证:呕恶,眩晕,舌苔白腻,脉滑※咳嗽痰多,色白易咯 ---二陈汤※虚烦不眠,胆怯易惊,脉弦滑 ---温胆汤清热化痰清气化痰丸(《医方考》)【组成药物】陈皮杏仁枳实黄芩瓜萎仁茯苓胆南星半夏姜汁【功用】清热化痰,理气止咳。

【主治证候】热痰咳嗽。

咳嗽气喘,咯痰黄稠,胸膈痞闷,甚则气急呕恶,烦躁不宁,舌质红,苔黄腻,脉滑数。

小陷胸汤(《伤寒论》)【组成药物】黄连半夏瓜蒌实【功用】清热化痰,宽胸散结。

【主治证候】痰热互结证。

胸脘痞闷,按之则痛,或心胸闷痛,或咳痰黄稠,舌红苔黄腻,脉滑数。

热痰证证候辨识热痰证:咳痰黄稠,舌苔黄腻,脉滑数※胸膈痞满,气急呕恶 ---清气化痰丸※胸脘痞闷,按之则痛 ---小陷胸汤润燥化痰贝母瓜蒌散(《医学心悟》)【组成药物】贝母瓜萎天花粉茯苓橘红桔梗【功用】润肺清热,理气化痰。

【主治证候】燥痰咳嗽。

咳嗽呛急,咯痰不爽,涩而难出,咽喉干燥哽痛,苔白而干。

温化寒痰苓甘五味姜辛汤(《金匮要略》)【组成药物】茯苓甘草干姜细辛五味子【功用】温肺化饮。

【主治证候】寒饮咳嗽。

咳嗽量多,清稀色白,或喜唾涎沫,胸满不舒,舌苔白滑,脉弦滑。

三子养亲汤(《皆效方》;录自《杂病广要》)【组成药物】紫苏子白芥子莱菔子【功用】温肺化痰,降气消食。

【主治证候】痰壅气逆食滞证。

咳嗽喘逆,痰多胸痞,食少难消,舌苔白腻,脉滑。

中医《方剂学》祛痰剂(燥湿化痰)——二陈汤(《太平惠民和剂局方》)一、组成半夏汤洗七次、橘红各五两(各15克)、白茯苓三两(9克)、甘草炙,一两半(6克)。

二、用法唆㕮咀,每服四钱,用水一盏,生姜七片,乌梅一个,同煎六分,去热服,不拘时候(现代用法:加生姜3克、乌梅一个,水煎服)。

三、歌括1.二陈汤二陈汤用半夏陈,苓草梅姜一并存;利气祛痰兼燥湿,湿痰为患此方珍。

2.导痰汤前方去梅加枳星,方名导痰消积饮;胸膈痞塞肋胀满,坐卧不安服之宁。

3.涤痰汤涤痰汤有夏橘草,参苓竹茹枳姜枣;胆星菖蒲齐配入,主治风痰迷心窍。

四、功用燥湿化痰,理气和中。

五、主治湿痰咳嗽。

痰多色白易咯,胸膈痞闷,恶心呕吐,肢体困倦,或头眩心悸,舌苔白润,脉滑。

六、方解本方为治湿之主方。

湿之证,多由脾失健运,湿邪凝聚,气机阻滞,郁积而成。

脾为生痰之源,肺为贮痰之器,湿犯肺,则咳嗽痰多;痰阻气机,胃失和降,则胸膈痞闷,恶心呕吐;阴浊凝聚,阻碍清阳,则头眩心悸;脾为湿困,运化失司,则肢体困倦,不欲饮食。

治宜燥湿化痰,理气和中。

方中以半夏为君,取其辛温性燥,善能燥湿化痰,且可降逆和胃而止呕。

以橘红为臣,理气燥湿,使气顺而痰消。

佐以茯苓健脾渗湿,俾湿去脾旺,痰无由生;生姜降逆化饮,既可制半夏之毒,且能助半夏、橘红行气消痰;复用少许乌梅收敛肺气,与半夏相伍,有散有收,相反相成,使祛痰而不伤正。

使以甘草调和诸药,兼可润肺和中。

药仅四味,配伍严谨,共奏燥湿化痰,理气和中之效。

方中半夏、橘红以陈久者良,故以“二陈”名之。

痰由湿生,湿聚成痰。

本方既为治疗湿痰之主方,随症加减,亦广泛应用于其他痰证。

《医方集解》曾说:“治痰通用二陈。

风痰加南星、白附、皂角、竹沥;寒痰加半夏、姜汁;火痰加石膏、青黛;湿痰加苍术、白术;燥痰加瓜萎、杏仁;食痰加山楂、麦芽、神曲;老痰加枳实、海石、芒硝;气痰加香附、枳壳;胁痰在皮里膜外加白芥子;四肢痰加竹沥”。

以上各种加减方法,可资临床运用时参考。

第二十章祛痰剂凡是以祛痰药为主组成的,具有排除或消除痰涎作用,以治疗各种痰证的方剂,称为祛痰剂。

凡内伤、外感、饮食不节,皆能导致生痰,而痰又每可引起咳嗽、心悸、眩晕,以及中风、癫痫、惊厥等病证。

然从其性质而言,不外寒痰、热痰、燥痰、风痰几种。

其治法与方剂,因此也有燥湿化痰、温化寒痰、清热化痰、治风化痰的分类。

治病必求于本,治痰自不能例外。

其由肺热熏蒸而生痰,清热降火则痰可自除;脾虚湿盛生痰,健脾燥湿则痰无由生;故善治痰者,必须联系脏腑病机进行分析,配合祛寒、清热、燥湿、治风等化痰方法,方能提高疗效。

一、燥湿化痰剂燥湿化痰剂是在燥湿化痰指导下,以即可健脾又可燥湿化痰之药为主组成的方剂。

它具有健脾燥湿化痰的作用,适用于脾失健运,水湿停留、凝聚为痰的湿痰证。

如痰多易咯,胸闷恶心,肢体困倦,或头眩、心悸,苔白滑腻等。

代表方如二陈汤。

二陈汤《和剂局方》【组成】半夏橘红各1O克炙甘草4.5克(原方加生姜三片,乌梅一个,水煎。

现多不用。

)【功用】燥湿化痰,理气和中。

【主治】脾气不运,湿痰为患,症见咳嗽痰多、胸膈胀满,恶心呕吐、头眩、心悸等。

【方解】方中半夏苦温质燥,即能燥湿化痰,又能健脾和胃、降逆止呕,橘红辛苦,性温而燥,行气和胃,燥湿化痰,共为主药;茯苓淡能渗湿化痰,甘能补脾,以除眩晕而宁咳嗽,为辅药;生姜和胃止呕化痰,乌梅性寒质润,以制夏、陈过燥之弊,共为佐药;甘草调和诸药,为使药。

全方能健脾燥湿、理气化痰,使湿去痰消而诸恙自愈。

【临床应用】本方为治疗脾气不运,湿痰为患的主方,临床上可化裁运用于多种痰证。

Is加苏叶、杏仁,治二陈汤证兼有表证者。

2、加麻黄、杏仁,治寒邪犯肺,咳喘痰多者。

3、加干姜、砂仁,治咳吐稀痰,呕吐恶心,胸膈满闷者。

4、加瓜篓、贝母,治咳嗽痰少,粘稠难咯者。

5、加竹茹、黄连,治胆热呕甚者。

6、加南星、枳实,治头目眩晕,风痰上扰者。

二.温化寒痰剂温化寒痰剂是在温化寒痰法指导下,以温里祛寒药与温化寒痰药为主组成的方剂。