第五章拒水拒油讲解

- 格式:ppt

- 大小:47.00 KB

- 文档页数:16

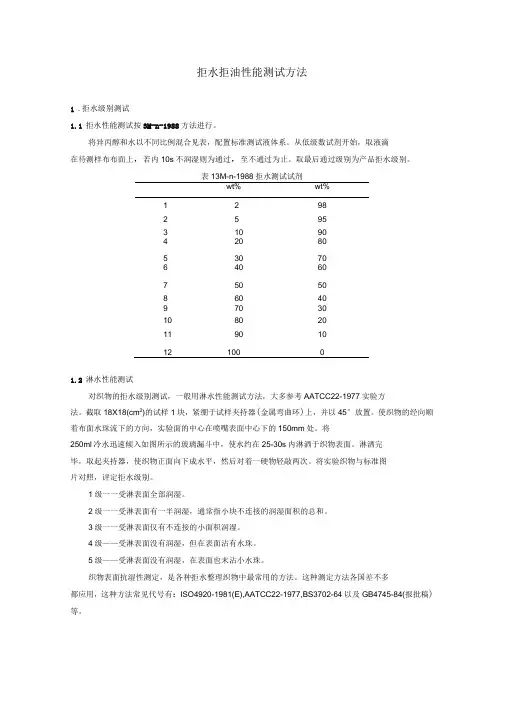

拒水拒油性能测试方法1.拒水级别测试1.1拒水性能测试按3M-n-1988方法进行。

将异丙醇和水以不同比例混合见表,配置标准测试液体系。

从低级数试剂开始,取液滴在待测样布布面上,若内10s不润湿则为通过,至不通过为止。

取最后通过级别为产品拒水级别。

表13M-n-1988拒水测试试剂wt%wt%12982595310904208053070640607505086040970301080201190101210001.2淋水性能测试对织物的拒水级别测试,一般用淋水性能测试方法,大多参考AATCC22-1977实验方法。

截取18X18(cm2)的试样1块,紧绷于试样夹持器(金属弯曲环)上,并以45°放置。

使织物的经向顺着布面水珠流下的方向,实验面的中心在喷嘴表面中心下的150mm处。

将250ml冷水迅速倾入如图所示的玻璃漏斗中,使水约在25-30s内淋洒于织物表面。

淋洒完毕,取起夹持器,使织物正面向下成水平,然后对着一硬物轻敲两次。

将实验织物与标准图片对照,评定拒水级别。

1级一一受淋表面全部润湿。

2级一一受淋表面有一半润湿,通常指小块不连接的润湿面积的总和。

3级一一受淋表面仅有不连接的小面积润湿。

4级——受淋表面没有润湿,但在表面沾有水珠。

5级——受淋表面没有润湿,在表面也末沾小水珠。

织物表面抗湿性测定,是各种拒水整理织物中最常用的方法。

这种测定方法各国差不多都应用,这种方法常见代号有:ISO4920-1981(E),AATCC22-1977,BS3702-64以及GB4745-84(报批稿)等。

1.3织物抗渗水性测定经调湿的试样在试样夹中,以试样的一面承受持续上升水压,以表示水透过织物所遇到的阻力,即抗渗水性。

在标准条件下(水是新鲜的蒸储水或去离子水,温度为20±2C或27立C,水压上升速率为10S.5厘米水柱/分钟或60去厘米水柱/分钟),直到有三滴水珠渗出为止,以第三滴水珠出现时的水压为准,以厘米水柱表示之。

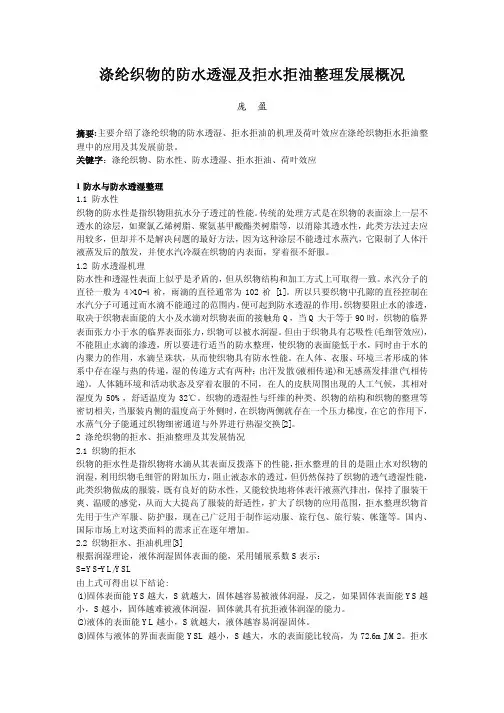

涤纶织物的防水透湿及拒水拒油整理发展概况庞盈摘要:主要介绍了涤纶织物的防水透湿、拒水拒油的机理及荷叶效应在涤纶织物拒水拒油整理中的应用及其发展前景。

关键字:涤纶织物、防水性、防水透湿、拒水拒油、荷叶效应1防水与防水透湿整理1.1 防水性织物的防水性是指织物阻抗水分子透过的性能。

传统的处理方式是在织物的表面涂上一层不透水的涂层,如聚氯乙烯树脂、聚氨基甲酸酯类树脂等,以消除其透水性,此类方法过去应用较多,但却并不是解决问题的最好方法,因为这种涂层不能透过水蒸汽,它限制了人体汗液蒸发后的散发,并使水汽冷凝在织物的内表面,穿着很不舒服。

1.2 防水透湿机理防水性和透湿性表面上似乎是矛盾的,但从织物结构和加工方式上可取得一致。

水汽分子的直径一般为4×10-4祄,雨滴的直径通常为102祄 [1]。

所以只要织物中孔隙的直径控制在水汽分子可通过而水滴不能通过的范围内,便可起到防水透湿的作用。

织物要阻止水的渗透,取决于织物表面能的大小及水滴对织物表面的接触角Q,当Q大于等于90时,织物的临界表面张力小于水的临界表面张力,织物可以被水润湿。

但由于织物具有芯吸性(毛细管效应),不能阻止水滴的渗透,所以要进行适当的防水整理,使织物的表面能低于水,同时由于水的内聚力的作用,水滴呈珠状,从而使织物具有防水性能。

在人体、衣服、环境三者形成的体系中存在湿与热的传递,湿的传递方式有两种:出汗发散(液相传递)和无感蒸发排泄(气相传递)。

人体随环境和活动状态及穿着衣服的不同,在人的皮肤周围出现的人工气候,其相对湿度为50%,舒适温度为32℃。

织物的透湿性与纤维的种类、织物的结构和织物的整理等密切相关,当服装内侧的温度高于外侧时,在织物两侧就存在一个压力梯度,在它的作用下,水蒸气分子能通过织物细密通道与外界进行热湿交换[2]。

2 涤纶织物的拒水、拒油整理及其发展情况2.1 织物的拒水织物的拒水性是指织物将水滴从其表面反拨落下的性能,拒水整理的目的是阻止水对织物的润湿,利用织物毛细管的附加压力,阻止液态水的透过,但仍然保持了织物的透气透湿性能,此类织物做成的服装,既有良好的防水性,又能较快地将体表汗液蒸汽排出,保持了服装干爽、温暖的感觉,从而大大提高了服装的舒适性,扩大了织物的应用范围,拒水整理织物首先用于生产军服、防护服,现在己广泛用于制作运动服、旅行包、旅行装、帐篷等。

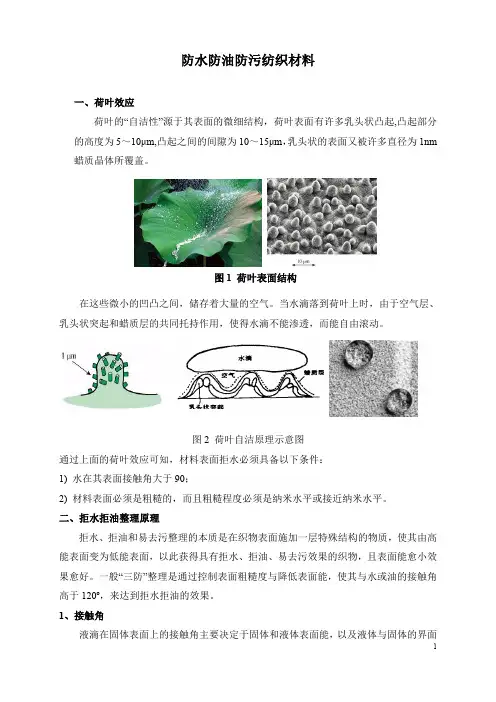

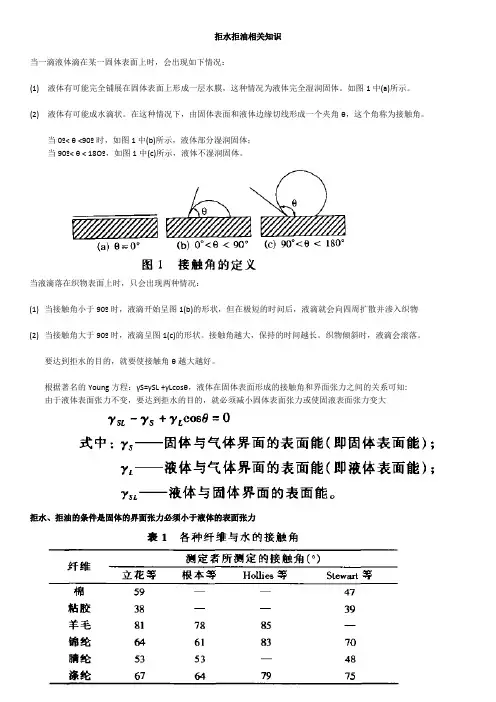

拒水拒油相关知识当一滴液体滴在某一固体表面上时,会出现如下情况:(1)液体有可能完全铺展在固体表面上形成一层水膜,这种情况为液体完全湿润固体。

如图1中(a)所示。

(2)液体有可能成水滴状。

在这种情况下,由固体表面和液体边缘切线形成一个夹角θ,这个角称为接触角。

当0º<θ<90º时,如图1中(b)所示,液体部分湿润固体;当90º<θ< 18Oº,如图1中(c)所示,液体不湿润固体。

当液滴落在织物表面上时,只会出现两种情况:(1)当接触角小于90º时,液滴开始呈图1(b)的形状,但在极短的时问后,液滴就会向四周扩散并渗入织物(2)当接触角大于90º时,液滴呈图1(c)的形状。

接触角越大,保持的时间越长。

织物倾斜时,液滴会滚落。

要达到拒水的目的,就要使接触角θ越大越好。

根据著名的Young方程:γS=γSL +γLcosθ,液体在固体表面形成的接触角和界面张力之间的关系可知: 由于液体表面张力不变,要达到拒水的目的,就必须减小固体表面张力或使固液表面张力变大拒水、拒油的条件是固体的界面张力必须小于液体的表面张力从表1中可看出,不同的测定者,数据是有差异的。

但从总体上看,没有一种纤维使水在其表面的接触角大于90º。

所以常用纺织纤维都不具有拒水能力。

当然,更不具有拒油的能力。

表2一些常见液体的表面张力▪雨水的表面张力为53 mN/m ,一般油类的表面张力为20~30 mN/m▪织物拒水:表面张力<53 mN/m▪织物拒油:表面张力<20~30 mN/m▪一般的纤维或纺织品既不能拒油也不能拒水。

其他因素影响▪液体如水或油的润湿和渗透,不仅取决于织物中纤维表面的化学性能,还与织物的几何形状、表面粗糙度、织物毛细管间隙的大小以及织物上残留的其他物质有关。

▪表面粗糙度对拒水拒油的影响▪只要使纤维表面经表面改性后对表面张力较大的水能产生较大的接触角,就能达到拒水的目的;▪拒油是使纤维表面改性后临界表面张力大幅度下降,对表面张力较小的油也产生较大的接触角,使纤维产生拒油的效果。

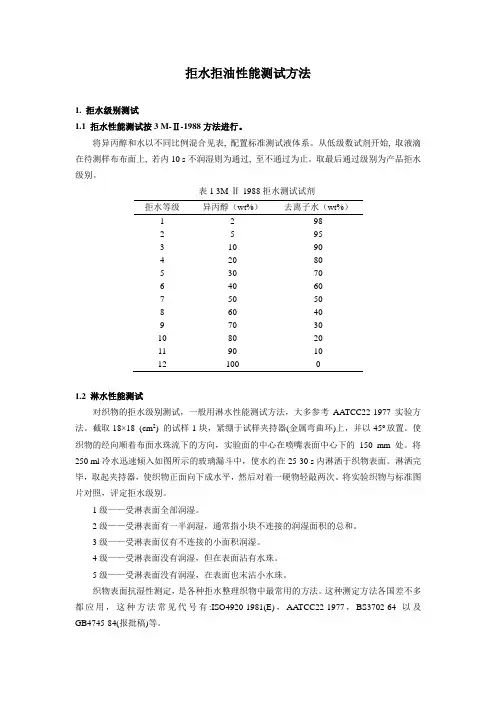

拒水拒油性能测试方法1. 拒水级别测试1.1 拒水性能测试按3 M-Ⅱ-1988方法进行。

将异丙醇和水以不同比例混合见表, 配置标准测试液体系。

从低级数试剂开始, 取液滴在待测样布布面上, 若内10 s不润湿则为通过, 至不通过为止。

取最后通过级别为产品拒水级别。

表1 3M-Ⅱ-1988拒水测试试剂拒水等级异丙醇(wt%)去离子水(wt%)1 2 982 5 953 10 904 20 805 30 706 40 607 50 508 60 409 70 3010 80 2011 90 1012 100 01.2 淋水性能测试对织物的拒水级别测试,一般用淋水性能测试方法,大多参考AA TCC22-1977实验方法。

截取18×18 (cm2) 的试样1块,紧绷于试样夹持器(金属弯曲环)上,并以45o放置。

使织物的经向顺着布面水珠流下的方向,实验面的中心在喷嘴表面中心下的150 mm处。

将250 ml冷水迅速倾入如图所示的玻璃漏斗中,使水约在25-30 s内淋洒于织物表面。

淋洒完毕,取起夹持器,使织物正面向下成水平,然后对着一硬物轻敲两次。

将实验织物与标准图片对照,评定拒水级别。

1级——受淋表面全部润湿。

2级——受淋表面有一半润湿,通常指小块不连接的润湿面积的总和。

3级——受淋表面仅有不连接的小面积润湿。

4级——受淋表面没有润湿,但在表面沾有水珠。

5级——受淋表面没有润湿,在表面也末沾小水珠。

织物表面抗湿性测定,是各种拒水整理织物中最常用的方法。

这种测定方法各国差不多都应用,这种方法常见代号有:ISO4920-1981(E),AA TCC22-1977,BS3702-64以及GB4745-84(报批稿)等。

1.3 织物抗渗水性测定经调湿的试样在试样夹中,以试样的一面承受持续上升水压,以表示水透过织物所遇到的阻力,即抗渗水性。

在标准条件下(水是新鲜的蒸馏水或去离子水,温度为20±2℃或27±2℃,水压上升速率为10±0.5厘米水柱/分钟或60±3厘米水柱/分钟),直到有三滴水珠渗出为止,以第三滴水珠出现时的水压为准,以厘米水柱表示之。

含氟整理剂拒水拒油原理

一、氟碳化合物

含氟整理剂的主要成分是氟碳化合物,其分子结构中的氟原子取代了碳原子上的氢原子,形成了具有极低表面能的分子。

这种分子结构使得含氟整理剂具有超低的表面能,使水滴和油滴在接触整理剂表面时产生“荷叶效应”,难以停留和渗透。

二、表面能低

由于含氟整理剂的表面能极低,其表面的分子间作用力非常弱,使得水和油无法在整理剂表面形成有效的润湿和附着。

水滴和油滴在接触整理剂表面时会形成球状,易于滚落和擦拭,从而保持表面的清洁和干燥。

三、氢键排斥

含氟整理剂的分子结构中,氟原子的电负性极强,能够与水分子中的氢原子形成强烈的氢键排斥作用。

这种作用使得水滴在接触整理剂表面时无法形成有效的附着,易于滚落和擦拭。

同时,这种氢键排斥作用也使得油滴难以在整理剂表面停留和扩散。

四、疏油性能

由于含氟整理剂具有超低的表面能,其表面的分子间作用力非常弱,使得油滴无法在整理剂表面形成有效的附着。

含氟整理剂的疏油性能非常好,能够有效防止油污的吸附和扩散,保持表面的清洁和光滑。

五、持久性

含氟整理剂的拒水拒油性能具有很好的持久性。

由于其分子结构的稳定性和可靠性,含氟整理剂在使用过程中不易受到外界因素(如紫外线、氧化等)的影响,不易发生化学变化和性能退化。

此外,含氟整理剂的加工工艺成熟稳定,能够确保其在实际应用中的持久性和可靠性。

总之,含氟整理剂的拒水拒油原理主要归功于其超低的表面能、氢键排斥作用以及良好的疏油性能和持久性。

这些优点使得含氟整理剂成为一种高效、环保、持久的整理剂,广泛应用于纺织品、皮革、纸张等材料的防水防油处理。

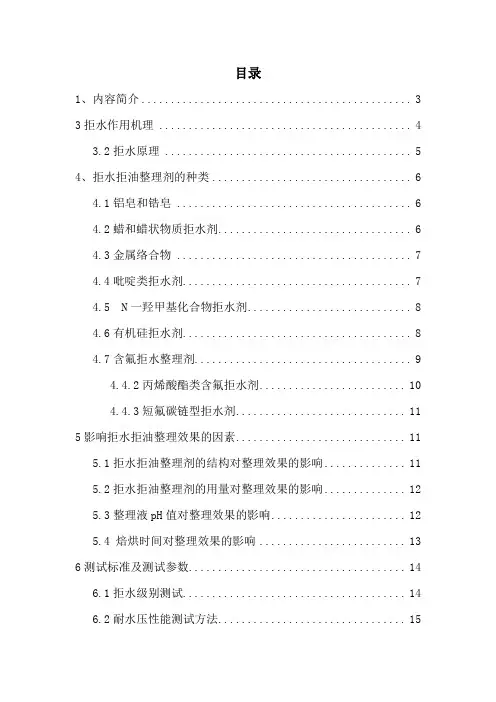

目录1、内容简介 (3)3拒水作用机理 (4)3.2拒水原理 (5)4、拒水拒油整理剂的种类 (6)4.1铝皂和锆皂 (6)4.2蜡和蜡状物质拒水剂 (6)4.3金属络合物 (7)4.4吡啶类拒水剂 (7)4.5 N一羟甲基化合物拒水剂 (8)4.6有机硅拒水剂 (8)4.7含氟拒水整理剂 (9)4.4.2丙烯酸酯类含氟拒水剂 (10)4.4.3短氟碳链型拒水剂 (11)5影响拒水拒油整理效果的因素 (11)5.1拒水拒油整理剂的结构对整理效果的影响 (11)5.2拒水拒油整理剂的用量对整理效果的影响 (12)5.3整理液pH值对整理效果的影响 (12)5.4 焙烘时间对整理效果的影响 (13)6测试标准及测试参数 (14)6.1拒水级别测试 (14)6.2耐水压性能测试方法 (15)6.3耐水洗测试 (15)6.4织物的透气性测试 (16)7存在的问题及解决方法 (16)7.1存在的问题 (16)7.2、发展方向 (16)7.2.1短氟碳链型拒水剂 (16)7.2.2含氟和其它表面活性剂的复配 (17)7.2.3含硅氟化物拒油整理剂的开发 (17)7.2.4纳米技术应用 (17)参考文献: (18)拒水拒油整理1、内容简介本文主要介绍了拒水拒油整理,分析了拒水拒油整理的现状,讲述了整理机理,以及一些拒水拒油整理剂。

同时分析了影响该整理的工艺因素,最后进行了性能测试方面的介绍。

提出了以后发展的方向。

2、拒水整理的发展和研究现状所谓的拒水拒油整理就是织物表面施加一种具有特殊分子结构的整理剂,改变纤维表面的组成,并以物理、化学或物理化学的方式与纤维结合,使织物不再被水或常用油类(如食用油、机油等)所润湿,所用整理剂被称为拒水剂或拒油剂拒水拒油整理剂实际上就是一种表(界)面活性剂,而表(界)面活性剂是一大类化合物,具有在界面上富集、显著改变界面性质的特点。

为满足特殊环境下作业的要求,拒水拒油整理纺织品的发展越来越迅速。

6.1 引言拒水、拒油和拒干灰尘整理对于各种纺织品市场——衣服、住宅和工业纺织品都是很重要的。

拒水性可通过使用不同的产品种类获得,但是拒油性只能通过氟碳高聚物来实现。

改进后的整理剂具有种类繁多的性质来满足客户的不同需求和预期使用目的。

这是化学整理中最有趣的新进展之一。

最早的整理是拒水整理,这种整理的目的是不言而喻的。

水滴不应该在纺织品表面铺展,不应该润湿织物,水滴应该停留在表面且容易滴落[1-3]。

同理,拒油整理应该防止油性液体浸润待处理的纺织品。

以类似的方式,抗污整理应该防止干燥的和潮湿的污物。

就一切情况而论,整理后织物的透气性不应该大幅度降低,防水处理将不会被彻底覆盖。

在第一滴水渗透到织物中之前,防水织物需抵挡来自至少一米高的外露水柱所产生的静水压[5,6]。

事实上,这主要源自衣料涂层具有硬挺整理、缺乏透气性和透湿性的劣势,结果导致穿着不舒适。

除所需的排斥作用之外,在拒水拒油整理中经常发现其他不良的织物性质,这些性质包括静电、水洗中差的去污效果、过度硬挺织物、水洗过程中发灰色(污物再沉积)和可燃性的提高等问题。

织物的一些性质经常因拒水拒油整理而改良,这些整理包括更好的耐久压烫性、更快速干燥和熨烫以及增强抵抗酸、碱和其他化学品的能力。

表6.1列出了拒水拒油面料的典型织物应用和判定标准。

表6.1拒水拒油整理中典型的织物和其判定标准,根据Lammermann。

[10]织物品种OR WR DS SR CF AS H P 运动服,休闲服+ +++ 0 + + + +++ ++ 制服,工作服+++ +++ ++ +++ + + ++ +++家具装饰用品+++ ++ +++ ++ +++ +++ + + 和汽车面料帐篷布,百叶+ +++ +++ 0 0 0 0 + 窗,窗帘布桌布和床单+++ ++ ++ +++ +++ 0 + +++ 地毯++ ++ +++ 0 0 ++ 0 + 拒油性=OR,拒水性=WR,干污物=DS,去污性=SR,耐磨牢度=CF,抗静电性=AS,手感=H,耐久性=P。

1拒水整理工艺目前,织物的拒水整理按其拒水的耐久性,可分成不耐久、半耐久和耐久性三种,主要取决于拒水剂本身的化学结构。

虽然,不耐久和半耐久的拒水整理织物在市场上仍占重要地位,但其应用领域在不断缩小,为此,以下仅就耐久性拒水整理工艺作简单介绍。

(1)吡啶类拒水剂吡啶衍生物作为拒水剂,开创了耐久性拒水整理的新纪元。

它首先由英国ICI公司于1937年以Velan PF为商品牌号推荐于世的,在四、五十年代享有很高的声誉。

近年来,可能由于整理时会放出有毒气体(指吡啶)的关系,它的应用已显著地减少了。

Velan PF的化学名称是硬脂酸酰胺亚甲基吡啶氯化物,其分子式如下,Velan PF在整理过程中能与纤维素反应,生成纤维素醚,其反应如式(14)所示:在整理时,不可避免地会生成副产物亚甲基二硬脂酸酰胺[(C17H35CONH)2CH2]扣附着在纤维上,使Velan PF的拒水耐久性受到一些影响。

由此可知,在Velan PF整理过程中,有氯化氢和吡啶释出,在处方和设备两方面都要予以注意。

兹将棉织物用Velan PF整理的工艺流程、处方和注意事项叙述于下:工艺流程二浸二轧(40℃,轧液率70%)→烘干(<100℃=→焙烘(150℃/3分钟或120℃/5~10分钟)→皂洗(肥皂2克/升,纯碱2克/升,50℃)→水洗→烘干处方(克)Velan PF 60酒精60水(45℃) 250/溶解(A)醋酸钠(结晶) 20水(40℃) 250/溶解(B)将化好的B徐徐加入A中,最后补充水至1升整理时,工艺上应注意:①VelanPF配制的工作液,遇硫酸盐、磺酸盐、硼酸及其盐、纯碱、磷酸钠和氢氧化钠等会影响其稳定性,但对氯化物则无妨。

②VelanPF在热处理时会放出难闻的吡啶气体,故烘干时不宜超过100℃,高温焙烘时,一定要注意焙烘机的排风量,最好在织物进出口处装吸风罩,以减少吡啶气体散逸,以免影响环境卫生。

③织物经焙烘后,务必经充分皂洗和净洗,以保证产品上能清除吡啶和肥皂等洗涤剂。

拒水、拒油与防水、防油有何区别?

技术支持:广州庄杰化工有限公司

采购咨询:壹叁捌贰玖柒零陸陸陸壹(雷小姐)

拒水剂、拒油剂习惯上也称为防水剂和防油剂,但拒水、拒油与防水、防油在本质上是不同的两种概念,拒水剂、拒油剂是一种具有特殊分子结构的整理剂,能改变纤维表面层的组成,使水和油不易在织物表面展开。

整理后的织物的纤维间或纱线间仍保存着大量的空隙,这样织物扔保持良好的透气透湿性,不会恶化织物的手感和风格,有助于人体皮肤和服装之间微气候调节,增减穿着舒适感,适用于服装面料。

而防水、防油剂则是一种能成膜的物质,整理后通过在织物表面形成一层不透水、不溶于水的连续薄膜来赋予织物防水、防油性,如橡胶等借物理方法阻挡水、油的透过,以致经防水防油整理的织物往往不透气和不透湿,手感也比较粗糙,一般只用于室外的通过涂层整理得到的防雨材料、遮阳材料,如雨衣、雨伞、帐篷、篷布等。