钢琴组曲《西藏素描》的演奏技巧

- 格式:doc

- 大小:26.00 KB

- 文档页数:7

浅谈钢琴组曲《西藏素描》中音级集合的运用摘要:钢琴组曲《西藏素描》中核心音集的运用灵活多变,对整个组曲的控制贯穿始终,并有机的把组曲各乐章紧密的联系在一起。

通过下面的分析,我们可以对其结构功能中,核心音集调控的具体表现形式进行了解。

关键词:西藏素描;核心音集中图分类号:j624 文献标识码:a文章编号:1005-5312(2012)36-0120-01《西藏素描》是作曲家崔炳元创作的三乐章钢琴组曲,属于创作早期的一部作品,分别是《谐——牧歌与对歌》、《雀——寺院的佛事》和《卓——村民的舞蹈》。

作者通过对核心音组巧妙的运用贯穿,将各自相对独立的章节内在的紧密联系在了一起,为我们刻画和展现了三幅不同意境的具有浓郁西藏风味的音响素描。

一、核心音集的控制与贯穿通过对第三乐章第一部分主题和第二乐章主题乐思陈述段落的分析,我们可以发现在构成这两段主题的结构中,由集合4—13[0、1、3、6]的倒影集合构成的四音音列,对乐思的发展起到了很强的控制作用。

谱例一:1、第三乐章第一部分主题a段落四音音列d、f、g、ba=集合4—13的倒影集合(图1)2、第二乐章主题段落a 四音音列g、bb、c、bd=集合4—13的倒影集合(图2)这两个乐章的主题乐思都是由集合4—13的倒影集合构成(原型结构为:c、bd、be、bg)。

核心音集通过旋律进行展开,构成整个段落,再将段落进行变奏处理,构成段落,然后组合成为更高级的曲式结构。

第二乐章整体是用变奏手法发展展开的,除变奏a5部分基本全部重复主题a部分外,各个段落均以主题段落a为变奏基础,集合4—13的倒影集合的身影随处可见。

谱例二:a1旋律层加厚陈述,在不同音高上对旋律层的完全重叠,也是线形结构和声的体现(图3)a2 段落部分不同的音高层面,调性对置(f调、#f调)展开中的集合控制体现(图4)a3 段落部分在左手低音旋律声部中的集合形态(图5)a4 段落部分集合控制的旋律在不同的调性上同时展开陈述,构成双调性结构进行(图6)增四减五度音程控制因素集合4—13[0、1、3、6]的音程函量[112011]显示,集合包含有唯一的一个增四减五度音程。

d大调奏鸣曲技巧奏鸣曲是一种古典音乐形式,以其华丽的旋律和复杂的结构而闻名。

在众多奏鸣曲中,d大调奏鸣曲是其中一种常见的曲调。

本文将介绍一些关于演奏d大调奏鸣曲的技巧,希望能对广大音乐爱好者和演奏家提供帮助和指导。

首先,对于演奏d大调奏鸣曲的演奏者来说,首要的任务是熟悉曲谱。

熟悉曲谱可以帮助演奏者理解曲子的整体结构和旋律走向,有助于更好地演绎该曲。

在熟悉曲谱的基础上,演奏者还应该对曲子的情感表达有深刻的理解,以便更好地将音乐表达出来。

其次,钢琴演奏者在演奏d大调奏鸣曲时要注意手位。

正确的手位对于演奏曲子的轻松和灵活性至关重要。

居中放置的手指,手腕保持柔软而放松,手指关节处需要保持柔软的弹指能力,这样才能准确地演奏出每个音符。

在演奏d大调奏鸣曲时,演奏者还需要关注音乐的节奏感。

在奏鸣曲中,节奏感的准确把握是非常重要的。

演奏者可以通过适当的加强和减弱音符时值来达到更好的节奏效果。

此外,对于乐句之间的过渡,演奏者应该注意使用适当的过渡音或延音来使音乐更加连贯流畅。

另外,动态的控制也是d大调奏鸣曲演奏中一项重要技巧。

通过对音符的轻重和强弱的控制,演奏者可以更好地表达音乐作品的情感和意境。

合理的动态变化可以使曲子在情绪上更具感染力,给听众带来不同的感受。

此外,对于演奏d大调奏鸣曲的技巧还包括正确的演奏速度和韵律感。

演奏速度需要根据曲子的性格和要求进行恰当的调整,使整个曲目的表现更加恰如其分。

韵律感则需要演奏者准确地把握每个音符的时值和强弱,保证整个曲目的演奏流畅和谐。

总而言之,演奏d大调奏鸣曲需要演奏者具备熟悉曲谱、掌握正确的手位、准确把握节奏感、灵活运用动态控制以及恰当的演奏速度和韵律感等技巧。

通过不断的练习和深入理解曲子的内涵,演奏者可以呈现出一场精彩的d大调奏鸣曲演奏。

愿每位演奏者都能在演奏过程中感受到音乐的魅力,并将其传递给观众和听众。

摘要贝拉·巴托克作为新民族乐派的代表人之一,是20世纪匈牙利著名的钢琴家、作曲家、民俗学家。

巴托克一生创作了大量作品,在创作中擅长将东欧民间歌舞素材与现代创作技法相结合并融入到自己的作品中从而形成独特的创作风格。

钢琴套曲《组曲》(作品14号)创作于1916年,与巴托克创作的大部分作品相比这首作品并没有直接运用民间歌舞素材,而是通过模仿舞曲节奏、运用民间音乐的音阶等手段来增加民族的色彩风格。

这篇论文以巴托克钢琴套曲《组曲》作为研究对象,将分为以下三个章节进行论述。

第一章对巴托克生平做简要介绍后,结合当时作曲家生活的时代背景进一步介绍该作品的创作背景。

第二章先简要分析《组曲》的曲式结构,在此基础上从旋律、节奏、调式等方面深入分析该作品的民族性元素,针对富有个性化的和声和敲击性元素在作品中的运用做详细分析。

第三章分别从触键方式、速度与力度的把握、以及演奏技术等方面对该作品的演奏做详细研究。

关键词:巴托克;《组曲》;民间元素;演奏分析中图分类号:J624.1AbstractBela Bartok, one of the representatives of the new national music school, was a famous Hungarian pianist, composer and folklorist in the 20th century. Bartok created a large number of works in his life. In his creation, he was good at combining eastern European folk song and dance materials with modern creation techniques and integrating them into his works to form a unique creation style.The suite (op. 14) was written in 1916. Compared with most of the works created by Bartok, this work does not directly use folk song and dance materials. This paper takes Bartok's suite. 14 as the research object and will be divided into the following three chapters.The first chapter gives a brief introduction of Bartok's life and then further introduces the background of composing the piano suites in combination with the background of the composer's life at that time.The second chapter firstly briefly analyzes the form structure of the suite, and on this basis, deeply analyzes the national elements of the work from the aspects of melody, rhythm and mode, etc., and makes a detailed analysis on the application of personalized harmony and percussion elements in the work.The third chapter makes a detailed study of the performance of this suite from the aspects of key touch mode, speed and strength, and playing technique.Keywords: Bartok; Suite; The folk elements; Performance analysisClassification:J624.1目录引言 (1)第一章巴托克及其音乐创作 (5)第一节巴托克生平简介 (5)第二节《组曲》简介 (6)一、时代背景 (6)二、创作背景 (7)第二章《组曲》的创作特征 (9)第一节曲式结构 (9)第二节民族性元素在作品中的运用 (12)一、东欧民间音乐的节奏形态在旋律中的运用 (12)二、阿拉伯民间音乐在主题中的运用 (14)三、中古调式在作品中的运用 (15)第三节个性化和声的运用 (16)一、三全音 (17)二、二度与七度音程 (18)三、增三和弦 (18)四、调式重叠和弦 (19)第四节敲击性因素在作品中的运用 (19)第三章《组曲》的演奏分析 (22)第一节触键方法 (22)一、断奏 (22)二、连奏 (24)第二节速度与力度 (25)一、速度 (25)二、力度 (26)I第三节演奏技术 (30)一、双音 (30)二、和弦 (34)三、装饰音 (35)四、保持音 (36)五、循环音型 (36)第四节踏板 (37)一、右踏板 (37)二、左踏板 (39)结论 (40)参考文献 (41)攻读学位期间发表的学术论著 (43)致谢 (44)II巴托克钢琴套曲《组曲》Op.14的研究引言一、论文选题的缘由及意义贝拉·巴托克(Bela Bartok,1881-1945)生于匈牙利托龙塔尔区的瑙吉圣米克洛什(今属罗马尼亚),匈牙利钢琴家,新民族乐派作曲家,是20世纪西方近代最具代表性的音乐巨匠之一。

琴思雪域天籁,心动高原净土——觉嘎的两部钢琴组曲解析王安潮【摘要】觉嘎博士在西藏题材的钢琴曲创作上有较大突破,他的两套钢琴组曲以西藏民间音乐为素材,塑造了形象鲜明的主题,探索了切实可行的现代和声织体语言,在传统与现代的探索方面迈出了西藏音乐的新篇章.这些探索都是源于他对藏族音乐的切身体悟和深厚感情所至.【期刊名称】《皖西学院学报》【年(卷),期】2011(027)001【总页数】4页(P150-153)【关键词】中国钢琴音乐史;地方音乐;钢琴创作【作者】王安潮【作者单位】安徽师范大学,音乐学院,安徽芜湖,241000;中央音乐学院,北京,100031【正文语种】中文【中图分类】J624.1以民族音调为主题、以地方音乐为素材而进行的钢琴曲创作早在二十世纪初的中国早期钢琴作品创作中就开始尝试,如赵元任的《和平进行曲》(1915)、《偶成》(1917)等。

这些“来自民间、源于生活的民族民间音乐为根基的创作”,其尝试一直是中国钢琴曲创作的重要方向[1](P12-13)。

新中国建国后,以民族音调改编曲为创作方式更是蔚然成风,产生了一大批享誉海内外的钢琴曲,如蒋祖馨的《庙会》、黎英海的《夕阳箫鼓》、桑桐的《内蒙民歌主题小曲七首》、王建中的《百鸟朝凤》、储望华的《二泉映月》等,这些创作提升了中国民族民间音乐的现代化,也推动了中国音乐的世界化影响,在弘扬民间音调美感的同时也彰显了创作者深厚的民族音乐情结。

藏族作曲家觉嘎博士创作的钢琴组曲《西藏掠影》和《西藏民歌主题钢琴小曲七首》就是这种创作观念的延续,作品中处处流溢的深厚藏族音乐情怀感人至深。

《西藏掠影》作于1987年,它以五首藏族民间音乐为主题进行变化,以速度为结构力而联串全曲(这部组曲的标题就是用的速度用语)。

《西藏民歌主题钢琴小曲七首》写于1991年,同样以藏族音调旋律为素材,以速度来控制全曲,但采用了鲜明的标题来为塑造音乐形象作铺垫,描绘了一个个鲜活的藏区风景,民间韵味的把握更加成熟,精致、典雅,品来甘甜可人、流韵心田。

钢琴组曲《西藏素描》的演奏技巧作者:吕晓燕来源:《牡丹》2017年第30期钢琴作为现代乐器的一种,从出现到如今不到三百年,却已经在人类音乐史上做出了巨大的贡献,这一乐器及其衍生出的作品广泛在世界各地传播。

如今,在大多数文化繁荣的国家和地区,钢琴已经推广至千家万户,不再是各界名流的独宠,千千万万个业余钢琴艺术爱好者都和高雅的钢琴成为生活、学习中须臾不离的好朋友。

随着中国钢琴艺术的发展,很多作曲家都涉足了中国少数民族音乐。

本文介绍了钢琴组曲《西藏素描》的创作背景,分析了作品的演奏技巧以及重难点,通过对演奏手法进行揣摩,找出最适合、最能准确表达音乐情感的处理方法。

一、《西藏素描》的创作背景改革开放开启了一个充满活力的新时代,中国经济不断发展,人民文化娱乐活动日益丰富。

中国钢琴音乐文化发生了很多变化,一扫十年文革期间沉闷的文艺气氛,大量优秀作品横空出世,作曲家创作热情空前高涨。

该时期的老一代作曲家,他们很多人都坚持对民族音乐、民族和声的深入探索;而大多数年轻作曲家则更专注于对音乐的创新、扩展以及新技法的研究,他们在音乐创新等方面做出了很大的贡献。

这时候,崔炳元刚刚参加工作,热情高涨,有很强的民族意识,他抽出大量的时间和精力,亲自去往西藏采风,亲身感受当地人民的日常生活、劳动以及宗教活动,于是《西藏素描》这一钢琴组曲在1985年应运而生,把他的所见所闻用音乐的形式表达出来,这是比较少的西藏题材的钢琴作品。

二、《西藏素描》的演奏分析(一)《谐——牧歌与对歌》琶音的弹奏:琶音分为长琶音和短琶音。

在这首乐曲中,琶音的弹奏贯穿整个曲子,在弹奏琶音时手腕要跟着手指的走向转动,声音要均匀、轻巧。

根据乐曲音乐情绪的需要,弹奏长琶音时音符要慢慢出来,声音连贯,小指要站好。

在弹奏短琶音时要速度稍快一些,突出一把抓的感觉。

声音要干净、利索。

左手六连音是第一部分的主要旋律(见图1)。

在弹奏左手时,声音要尽量“揉”进去。

第一个音下键要有力些,后面的音要推送出来,这样弹奏的效果才会更好。

当代音乐2018年第9期MODERN MUSIC钢琴组曲‘敕勒川素描 七首“创作技法分析吕金龙[摘 要]钢琴组曲‘敕勒川素描 七首“是作曲家贺翔先生以黄河以北,阴山山脉以南的旋律风格为素材,根据这一地区的曲调风格特点,加以和声与复调的技法,使这一地区的音乐风格特点用钢琴语言描绘得更加形象生动㊂同时在乐曲结构的安排上采用了对比㊁统一的结构特点,使作品的旋律发展更加完整㊂[关键词]钢琴组曲;结构;和声;复调[中图分类号]J614 [文献标识码]A [文章编号]1007-2233(2018)09-0093-03[收稿日期]2018-05-13[作者简介]吕金龙(1987 ),男,内蒙古赤峰人,内蒙古科技大学艺术与设计学院讲师㊂(包头 014010) 钢琴组曲‘敕勒川素描 七首“由作曲家贺翔先生于2006年 2014年写作整理完成,同时‘花舞“被钢琴家沈文裕先生公开演奏;整部组曲于2014年在内蒙古师范大学公开演出㊂作品通过叙事的口吻,描绘了内蒙古西部地区人民的生活场景㊂在此,笔者对钢琴组曲‘敕勒川素描 七首“中的作曲技法的运用,进行逐一分析㊂一㊁钢琴组曲‘敕勒川素描 七首“之‘花舞“此曲根据漫瀚调‘白菜花“基调所作,原曲‘白菜花“词曲是固定的,题材内容基本上都是反映爱情生活的㊂这也与曲作者所表达的情感吻合,以钢琴组曲的形式,表达了此曲的爱情线索㊂‘花舞“的创作中,旋律声部采用了X.X X X 的节奏组合,附点节奏用于歌曲的头部,与旋律音高组成的主题特点是漫瀚调的主题一大特点㊂结合钢琴多声部的特点,将四度㊁五度和三度音的叠置,使其音响效果更加丰满㊂此曲中,在各个乐句的开头相继沿用了这一节奏特点,肯定了主题的带有舞蹈性的特点㊂(如谱例1)谱例1:在伴奏音型上,此曲采用了漫瀚调节奏的另外一大特点,大切分节奏㊂在和声上运用了四㊁五度叠置与传统和声的结合,使伴奏织体与旋律的结合更加具有舞蹈性㊂(如谱例1)全曲在伴奏织体上并没有通篇使用大切分节奏,在第二段的旋律以低声部八度的形式弹奏,伴奏织体则在高声部以Ⅱ级四度叠置的分解和弦的形式出现,并加入宫音,使音乐更有蒙汉结合中陕北民歌的和声特点㊂(如谱例2)谱例2:在乐曲的尾声部分,曲作者沿用了主题的X.X X X 节奏在中声部作为旋律的延续,更加肯定了漫瀚调节奏的特点,并以四㊁五度三声部对位的写法对乐曲进行了补充,使乐曲更加完整㊂(如谱例3)谱例3:39二㊁钢琴组曲‘敕勒川素描 七首“之‘思念“此曲在陕北民歌‘泪蛋蛋抛在沙蒿蒿林“的旋律基础上,运用传统和声㊁复调技法进行写作㊂‘泪蛋蛋抛在沙蒿蒿林“的背后的爱情故事正与本组曲的爱情线索相关联,故取名为‘思念“㊂‘泪蛋蛋抛在沙蒿蒿林“虽然是陕北民歌,但在旋律的节奏特点上,漫瀚调与其仍有关联,在主题乐句的中间使用了X X X 节奏,起到了调节音乐㊁丰富旋律情感表现的作用㊂(如谱例4)谱例4:在复调技术的运用中,首句与尾句采用了四度㊁五度模仿的技法,延续了主题乐句表达的思念之情㊂(如谱例4)在乐曲展开句的最后一句使用了重复的手法,再一次加深了整曲的思念之情㊂在低声部使用了音阶级进下行的和声配置,出现了增四度音程,增加了乐曲的紧张情绪,使全曲得到统一的效果㊂(如谱例5)谱例5:三㊁钢琴组曲‘敕勒川素描 七首“的原创写作组曲的3~6首钢琴小品原创作品,在复调技术中运用了四五度模仿㊁卡农㊁倒影的手法描写了‘逗趣“‘情话“‘郊游“‘追逐“的生活场景,为本曲的爱情故事线索提供了丰富的音乐表现㊂在‘逗趣“的旋律发展中,运用了第二乐句加花重复第一乐句的写法,加深了嬉戏的音乐主题,在每个乐句的尾音中,都在调式的商音和徴音两个音结束,明确了B 商的调式调性㊂在伴奏织体上,同样用了商音和徴音,达到四五度叠置的音响效果,使整个乐曲更加生动活泼㊂(如谱例6) 谱例6:在‘情话“‘郊游“‘追逐“三首乐曲中,分别运用了四度模仿㊁倒影和三声部卡农的复调技法写作㊂尤其在‘追逐“中,旋律声部与低声部运用了卡农的技术特点,而在中声部中,运用了E 羽调式的Ⅳ级音为轴,做旋律的倒影写作,形成了严格的三声部的卡农乐曲㊂(如谱例7)谱例7:乐曲的中间乐段,旋律移至D 羽调式上,与第一乐段形成大二度的调式对比㊂旋律由左手开始,与第一乐句的主题完全相同,旋律声部做八度卡农,中声部以D 羽调式的F 音为轴,在中声部做倒影写法,与第一乐段在调式上形成对比,使乐曲运用卡农的技术手法把 追逐嬉戏”的场景用钢琴语言描写得更加生动活泼㊂(如谱例8)谱例8:四㊁钢琴组曲‘敕勒川素描 七首“之‘离别“此曲在民歌‘钟山铜音“的旋律基础上,运用传统和声㊁复调技法进行写作,尤其在调式调性上的运用,更是运用了现代钢琴作品的写作手法,双调性㊂作为组曲的最后一条感情线索,用调式的变化渲染出‘离别“中宛如二人对话般的意境㊂在‘离别“的创作中,旋律采用了模仿复调,调性上形成了F 徵与F 宫的双调性写法,为后面的旋律发展和调式改变做了铺垫㊂(如谱例9)49当代音乐㊃2018年第9期谱例9:在旋律的发展句中,采用了复调技法中六度模仿㊂在调式上采用了F 徵与b D 徵的双调性写法,即传统调式中的g 小调与bG 大调的双调性㊂与主调旋律形成对比,宛如二人各自抒发 离别”之情,增加了乐曲的情绪化推进㊂(如谱例10)谱例10:在乐曲的重复乐段中,旋律进行高八度重复演奏,调式上转到♯F 徵调上进行,重复乐段并没有用双调式,使整个乐曲回归到叙事性中,使乐曲情绪得到统一㊂在低声部中,继续沿用了带有模仿复调的和声性织体,与主调旋律形成乐曲的统一㊂(如谱例11) 谱例11:结 语以上就钢琴组曲‘敕勒川素描 七首“在创作中的和声㊁复调㊁伴奏织体与调式调性中的作曲技法运用做了简单阐述㊂随着对民歌的保护与传承的重视,伴随着各种音乐发展手法,各种和声语言的运用,作曲家们结合具有本地区民族特点的音乐进行创作,涌现了大量具有各自地域风格的器乐作品㊂本文试从音乐创作分析入手,对‘敕勒川素描 七首“中与民歌结合的钢琴组曲创作进行粗浅的分析,力求对其钢琴创作手法在以民歌为素材,分析其旋律㊁调式㊁复调等作曲技法中发展创作的特点㊂[参考文献][1]陈 曦.民俗学视野下的漫瀚调研究[D].中央民族大学,2011.[2]李世相.漫瀚调旋法个性管窥[J].内蒙古艺术,2004(01).(责任编辑:郝爱君)(上接92页) 同时,前奏曲与赋格主题节奏具有隐性相似性之套曲还包含I /10B 大调前奏曲与I /14#f 小调前奏曲和赋格㊂是以,部分套曲中前奏曲与赋格主题节奏具有隐性的 同源性”㊂结 语本文通过对‘平均律钢琴曲集(一)“前奏曲与赋格主题之和声㊁线条㊁节奏三方面同源性进行了较为细致的研析,将此作品各个套曲内部深层次的关联和盘托出㊂充分证明了,巴赫,集复调之大成者㊂‘平均律钢琴曲集(一)“中每部套曲都各有千秋,体现了其多样的天才构思,此作也可谓真正的 复调百科全书”㊂巴赫认为,作曲的过程是永无止境的,终其一生,他是自己最严厉的批评家,这足以体现这位 音乐之父”严谨的品质,也是他被后人认可之所在,巴赫也将永远成为照亮后人之璀璨明星㊂[参考文献][1]王 球.赋格主题的首部创作技法[J].黄钟,2009(01).[2]赵晓生.‘平均律键盘曲集“结构分析版[M].上海:上海音乐学院出版社,2012:47.[3]杨怀儒.音乐的分析与创作[M].北京:人民音乐出版社,2016:15.[4]缪天瑞.音乐百科词典[M ].北京:人民音乐出版社,1998:164.[5]陈铭志.前奏曲与赋格套曲的写作(上)[J].上海音乐学院学报,2006(01).[6]斯坦利㊃萨迪(Stanley Sadie),约翰㊃泰瑞尔(John Tyrrell).新格罗夫音乐与音乐家辞典(The New Grove Dictionary ofMusic and Musicians)[M].长沙:湖南文艺出版社,2012.[7]缪天瑞.音乐百科词典[M].北京:人民音乐出版社,1998.[8]赵晓生.论前奏曲写作[J].上海音乐学院学报,2003(01).[9]陈铭志.赋格曲写作[M].上海:上海音乐出版社,1999.[10]吴姈洁,Mendelssohn,Liszt,Franck.‘前奏曲与赋格“之时代风格表现初探[J].关渡音乐学刊,2006(04).(责任编辑:郝爱君)59吕金龙:钢琴组曲‘敕勒川素描 七首“创作技法分析。

钢琴组曲《西藏素描》的分析与演奏

《西藏素描》是一首由著名作曲家李斯特创作的钢琴组曲,以西藏民间传统曲调为基础,结合了李斯特天才的音乐才华,形成了一首具有浓郁民族特色的音乐作品。

首先,该曲由七个单元构成,每个单元都有其独特的乐曲主题和配器技巧。

在整个组曲中,李斯特充分利用了钢琴的音色和技巧,创作出多种节奏和声音变化,让听众产生出非常强烈的情感共鸣。

例如,在多个单元中,李斯特运用了和弦的变化和节奏的变化来创造出紧张和舒缓的感觉,让整首曲子更加生动和富有变化。

此外,在演奏上,钢琴家应该注意李斯特对技巧和音乐性的要求。

为了保持西藏民乐的原汁原味,钢琴家需要在演奏时更加注重音乐中的基调和节奏,保持一定的速度和律动感。

同时,在演奏时要注重手指技巧的训练,掌握好变化复杂的和声和韵律感,以表现出李斯特的想象力和情感力。

此外,钢琴家还应注意音乐的表现力,通过音符贴切的演奏方法,营造出独特而鲜明的音乐形象和情感体验,达到与听众沟通的目的。

键盘上舞出的藏族音乐钢琴组曲《西藏素描》的探析

《西藏素描》是一首由藏族音乐家在钢琴上创作的组曲,以描绘西藏的自然风光、文化风俗和历史传统为主题。

这首曲子结合了钢琴和传统藏式乐器的演奏,其音乐风格独特,将西藏的神秘和美丽的景观给描述得传神。

这首曲子中的情感表达非常丰富,时而沉静缓慢,时而热情奔放,创作了许多具有强烈藏式音乐特点的旋律。

例如,首曲《圣地康区》,轻轻的琴声体现出藏族对圣地的虔敬和敬仰;第二首曲子《群山峰峦》,以迅猛的节奏和高亢的音调刻画了西藏地势的高峻和宏伟;而第五首曲子《感恩》则用悠扬的旋律表达了藏民对生活的感激和对自然的热爱。

同时,《西藏素描》中也融入了一些西方音乐元素,如强烈的四分之三拍子和双手协调演奏等,这些元素展现了藏族音乐的多样性和与世界音乐文化的融合。

总之,这首曲子通过钢琴和藏式乐器的融合以及情感的表达和音乐元素的多样性实现了对西藏文化的完美描绘。

65SONG OF YELLOW RIVER 2023/ 14低声部旋律的绵延,以此体现出对歌的色彩。

连接部是20—23小节,主要起到了过渡的作用,在结束舒缓平静的A 段的同时,通过强烈的织体变化引出了B 乐段。

B 乐段是24—51小节。

该段在色彩上与A 段呈现出了明显的不同,采用了小快板节奏,上方的旋律声部不再是A 段的散板叙述,而是采用了动机化的旋律写作手法,呈现出了欢庆热闹的音乐氛围。

其中前两个乐句是平行关系,第三个乐句一个是之前的八度模进,第四个乐句则加入了十六分音符动机,自然将旋律转入了低音声部,引出了再现段。

再现段为52—71小节,该部分从整体上而言是较为平静的,通过对原有乐句进行扩展的形式代替了尾声,同时用高音柱式和弦的琶音与旋律相呼应,最终缓缓地结束,让人们逐渐从热闹和欢快中平静下来,让人回味无穷。

通过分析可以看出,该曲主要构建和描绘了两个场景。

首先是自由舒适的情境。

雪山、草原和阳光下,藏族牧民正在悠闲地放牧,来了兴致之后还会引吭高歌一曲。

该曲正是对这种情景的描绘。

对此乐曲先是采用了自由节奏,给了演奏者以宽裕的表现空间。

随后又运用了连线与节奏错位的方式,让整个音乐进行更加自由。

其次是策马奔腾的竞赛情境。

宽广无际草原上,康巴汉子怎能不策马驰奔。

在该曲的22小节处,作者将声部设计成为二声部和三声部的融合,同时加入了柱式和弦,再现了草原上藏族牧民赛马奔驰的场景。

(二)《雀——寺院的佛事》创作分析第二首分曲仍然采用了单三部曲式,通过标题也可以看出,该曲的描绘对象是十分明确的,即伴随着寺院佛事出现的麻雀。

对此作者通过调式调性、结构设置、速度变化等多种方式进行了描绘。

该曲的引子部分十分短小,仅有一个小节,通过低音C 和半音式的音阶,模拟出了寺院里的钟声,也为全曲拉开了帷幕。

A 段是1—26小节,由四个乐句和中间的连接部分组成,散板节奏。

最先出现的是a 乐句,为右手上行琶音的形式,将“雀”这个主题直观呈现在观众面前,同时也模仿了麻雀清脆的鸣叫声。

钢琴基础教程西藏民歌钢琴基础教程:西藏民歌在钢琴学习的过程中,了解和掌握不同音乐风格的曲目是一项重要的任务。

本篇文章将为您介绍钢琴基础教程中的西藏民歌,为您提供了解西藏民歌的背景和学习该曲目的指导。

西藏民歌是西藏自治区传统音乐的代表之一,具有独特的风格和民族特色。

这些歌曲传承了西藏历史文化,表达了西藏人民对大自然、生活和信仰的情感和体验。

以悠扬的旋律和饱含情感的歌词为特点,西藏民歌吸引了许多音乐爱好者的注意。

学习西藏民歌的钢琴基础教程,需要具备一定的钢琴基础和对民歌音乐的理解。

以下是学习西藏民歌的步骤和技巧:1.了解曲目:在开始学习西藏民歌之前,先对该曲目进行一番了解是必要的。

了解其起源、历史背景和歌词意义,这将帮助您更好地理解和演绎这首曲目。

2.曲调分析:听取西藏民歌的原版录音,注意其中的曲调走向、节奏和音乐元素。

可以听几遍,试着跟随曲调唱歌,这有助于您熟悉曲目的整体音乐结构。

3.练习节奏:西藏民歌通常有独特的节奏感,需要您掌握合适的节奏弹奏。

将曲目分解为小节,逐节逐拍练习,直到熟悉整个曲目的节奏感。

4.手指技巧:钢琴演奏需要通过正确的手指姿势和技巧来实现流畅的演奏。

练习音阶、琶音和琶弦等基本手指技巧,为演奏西藏民歌打下良好的基础。

5.表达情感:西藏民歌是情感丰富的音乐,要通过钢琴演奏表达出其中的情感和感受。

注意曲目中的连音、音色和动态变化,将个人情感与曲目相融合,使演奏更加生动感人。

学习钢琴基础教程中的西藏民歌需要时间和耐心。

通过不断的练习和改善,您将能够更好地理解和演绎这首曲目,体验到西藏民歌独特魅力的同时也提升了自己的钢琴技巧。

祝您在学习西藏民歌的过程中取得成功!。

《贝加莫组曲》的艺术特征与演奏分析1. 引言1.1 简介《贝加莫组曲》是一部由意大利作曲家贝里奥·门德洛索创作的钢琴组曲。

该组曲共包含五首乐曲,分别是《曼陀罗》、《梦幻曲》、《舞曲》、《小夜曲》和《维罗纳之歌》。

这部作品展现了门德洛索独特的音乐风格和创作手法,被认为是其代表作之一。

《贝加莫组曲》充满了浪漫主义情感,富有细腻的旋律和丰富的和声变化。

门德洛索通过巧妙的曲式设计和音乐结构,展现了他对音乐的深刻理解和独特表现力。

这部组曲既具有现代音乐的特点,又充满了古典音乐的韵味,被许多钢琴演奏家视为经典之作。

通过对《贝加莫组曲》的分析和演奏实践,可以更好地理解门德洛索的音乐语言和创作理念,同时也可以体会到他对钢琴音乐的热爱和追求。

这部作品在钢琴演奏界具有重要的地位,对于钢琴爱好者和音乐学习者来说,是一部不可多得的经典之作。

1.2 背景介绍贝加莫组曲是由意大利作曲家贝加莫创作的一部音乐作品。

贝加莫生活在18世纪末至19世纪初的奥地利帝国时期,是当时最杰出的音乐家之一。

他以其流畅的旋律、丰富的和声和精湛的技巧而闻名于世。

贝加莫组曲的创作背景是在贝加莫受命为一位贵族写作一部宫廷音乐会专用的组曲。

这部组曲是贝加莫为了展示自己的音乐才华而倾注全力打造的。

在当时的音乐界,组曲被认为是一种高难度、高要求的音乐形式,要求作曲家在旋律、和声、节奏等方面都达到最高水准。

贝加莫组曲的问世引起了当时音乐界的轰动,被誉为是贝加莫音乐生涯的巅峰之作。

这部组曲不仅展示了贝加莫的音乐才华,也为后世音乐家提供了许多启发和借鉴。

贝加莫组曲的影响力不仅限于当时,也延续至今,成为世界音乐史上的经典之作。

2. 正文2.1 贝加莫组曲的艺术特征《贝加莫组曲》是意大利作曲家、指挥家贝加莫创作的一部著名音乐作品,被誉为古典音乐中的杰作之一。

这部组曲融合了巴洛克时期的音乐风格和浪漫主义的情感表达,具有独特的艺术特征。

贝加莫组曲的艺术特征在于其丰富多彩的音乐语言。

谈《雪山魂塑》的演奏处理《雪山魂塑》是一首融合了西藏传统音乐和现代音乐元素的乐曲,曲调优美,富有情感,因此在演奏处理方面需要有细致的处理和精湛的技艺。

本文将从演奏技巧、音色处理和表现力等方面来谈谈《雪山魂塑》的演奏处理。

演奏技巧是演奏《雪山魂塑》时需要重点注意的方面之一。

由于这首曲子融合了不同的音乐元素,所以演奏者需要具备扎实的演奏技巧。

在演奏西藏传统乐器的部分,演奏者需要掌握吹奏、拉弦、敲击等技巧,以还原原汁原味的藏族音乐特色。

在现代乐器部分,演奏者需要掌握流畅的指法和灵活的演奏技巧,以展现现代音乐的活力和激情。

演奏者需要经过长期的训练和积累,才能够胜任《雪山魂塑》的演奏。

音色处理也是演奏《雪山魂塑》时需要着重考虑的问题。

西藏传统乐器的音色独特,浑厚悠远,富有神秘感;而现代乐器的音色则更加清晰明亮,富有动感和活力。

在演奏《雪山魂塑》时,演奏者需要根据曲子的结构和情感走向,恰如其分地处理音色,使之与乐曲整体风格相符合。

在表现柔和的部分,演奏者可以采用深沉的音色,以增强曲子的宁静感;而在表现激昂的部分,演奏者可以采用清亮的音色,以突出曲子的激情。

演奏者需要对音色有着独到的理解和灵活的掌握,才能够使演奏更加生动鲜活。

表现力也是演奏《雪山魂塑》时需要重点培养和提高的方面。

《雪山魂塑》是一首富有情感的乐曲,需要演奏者具备较高的表现力和感染力。

在演奏时,演奏者需要全神贯注地投入到音乐中,以展现出乐曲的深层次内涵。

在表现悲伤的部分,演奏者需要用心感受每一个音符,并将情感传递给听众;而在表现欢快的部分,演奏者需要用灵活的技巧和鲜明的音色,来展现出乐曲的轻快和活泼。

演奏者需要不断地磨练和提高自己的表现力,以使演奏更加感人动听。

《雪山魂塑》是一首演奏技巧要求较高的乐曲,需要演奏者具备扎实的演奏技巧、灵活的音色处理和较高的表现力。

只有不断地学习和积累,演奏者才能够将《雪山魂塑》演绎得更加完美。

希望更多的音乐爱好者能够投入到《雪山魂塑》的演奏中,共同感受这首美妙的音乐带来的情感和愉悦。

《西藏素描》中的藏族音乐元素探析(二)作者:缪函格来源:《黄河之声》2017年第12期摘要:钢琴组曲《西藏素描》是崔炳元于1984年创作的一首钢琴室内乐作品。

这首作品以其鲜明的情绪特征、直观的音乐形象、地域文化浓郁的艺术内涵,描画了一幅古朴大气的西藏素描图。

第三乐章“卓——村民的舞蹈”,作曲家力图结合藏族民间歌舞特色,表现出藏区人民对家乡、祖国的热爱,对未来生活的期盼与向往。

通过剖析此曲的创作背景、音乐分析及其演奏诠释,我们一方面可以窥视出作曲家借藏族音乐特色来抒发个人情怀的用心,另一方面也能对此类“地方性”音乐风格产生较为深刻的理解与认识。

关键词:藏族音乐元素;《西藏素描》;“卓——村民的舞蹈”;音乐分析在《西藏素描》中,崔炳元对于三首小曲均使用了藏族音乐元素,但是由于情感体验不同、创作技巧各异,使得这首乐曲三个部分皆呈现出了多重的音像面貌。

本文所论述的《西藏组曲》第三乐章“卓——村民的舞蹈”,作曲家通过多声思维方式,发散思维,结合川西高原地区的典型歌舞素材,用室内乐这种可行性较高的创作形式,构建了一首充满人文内涵又极具藏区音乐独特风韵的上乘之作。

一、“卓——村民的舞蹈”创作缘起此部分笔者通过对作曲家以及其作品的产生境况进行解析,力图理清这部作品的创作背景。

(一)其人其作崔炳元(1956-),国家一级作曲家,中国音乐家协会会员,陕西音乐家协会理事,享受国务院特殊津贴专家,陕西突出贡献专家,第二届陕西“最具文化影响力”十大杰出成就人物。

①他创作了200多首音乐作品,多次在全国各大赛中荣获殊荣,其中很多作品也被众多演奏家以及交响乐团作为演奏会的保留曲目。

他的作品覆盖面极广,都充分为人民大众所喜爱,成为了“接地气、讲人话”的实用主义音乐,这也恰恰体现了作曲家对音乐元素的准确把握,然而这也印证了崔炳元对自身创作的界定:“放下身段等于放下包袱,这样能够进入一种好的创作状态,轻松,为自己心里的东西在写,而不是我要为什么在写。

《西藏素描》中的藏族音乐元素探析(一)缪函格【摘要】20世纪80年代,随着中国本土音乐家对于传统"地方性"音乐元素的日益关注,西洋作曲技法与传统作曲方式的不断碰撞,中国艺术界进入了前所未有的多产年代,出现了许多具有少数民族音乐特色的优秀钢琴作品,其中,崔炳元的钢琴组曲《西藏素描》就是极为经典的一部作品.其第一乐章"谐——牧歌与对歌"以藏族民间歌舞元素为主导,结合"中西相容"的现代作曲手法,向人们生动诉说了川西藏区的民俗故事.通过解析此曲的创作背景、音乐本体及演奏要点,我们既可以深入剖析作曲家的创作意图,并对藏族音乐元素应用于钢琴音乐有较为深刻的认识.【期刊名称】《黄河之声》【年(卷),期】2017(000)011【总页数】2页(P84-85)【关键词】《西藏素描》;藏族音乐元素;"谐——牧歌与对歌";音乐本体【作者】缪函格【作者单位】湖南科技大学艺术学院,湖南湘潭 411201【正文语种】中文崔炳元曾说:“作为音乐家,在你所处的环境中,所有的文化事项都有你的参与与介入,甚至有你的主导,在我看来是非常重要的,因为你可以用自身的创作影响所在区域的艺术发展。

”[1]在他的言语中,我们能够很直观地感受出他对中国“地方性”音乐元素传承的关注,以及对这类音乐创作的热情,本文所论述的《西藏素描》“谐——牧歌与对歌”正是他将地域文化与钢琴创作相结合的一首上乘钢琴小曲。

崔炳元,国家一级作曲家,西安音乐学院副院长,陕西省突出贡献专家,他与王洛宾、赵季平相识相交,并受二人影响与西部音乐结缘,所创作的大部分作品也与中国西部密不可分。

本文所分析的“谐—牧歌与对歌”就是崔炳元为川西高原而作。

西藏自治区处于我国的西南地区,宽广辽阔,属于多民族文化的集合体,是拥有极深文化积淀的地域。

身在这片土地上的西藏人民,生性豪迈、自由随性,常以歌舞为伴,以游牧业为生,所以结合地域特点、人文情怀等因素,随之产生的音乐就常常以空旷嘹亮、纯粹朴实、宗教色彩强烈为显著特点。

钢琴曲《巴蜀之画》的民族风格及演奏中国是一个文化历史悠久,多民族融合的国家。

经过几千年来历史的积淀形成了深厚的文化底蕴和独具特色的民族文化。

其中音乐文化是民族文化的重要组成部分,是一个民族的精神内核所在,传达着一个民族的丰富情感。

同时在历史的发展过程中不同民族之间的文化也在不断相互融合,衍生出了更加多姿多彩民族音乐文化。

钢琴组曲《巴蜀之画》由作曲家黄虎威在1958 年创作的钢琴组曲。

歌曲通过对巴蜀山水秀美明丽的自然风光的生动描绘,歌颂和赞美了巴蜀人民质朴醇厚的情感和自然与人的和谐之美。

本文对黄虎威先生的生平作品及创作理念进行了分析。

以《巴蜀之画》的创作背景及创作理念作为切入视角,深入挖掘和分析了作品中的民族元素。

对该作品创作技法当中的民族性的体现以及演奏技巧的独特之处进行了着重分析,从而对黄虎威先生钢琴音乐的创作特征有更为深入的了解,准确把握其作品在中西音乐美学及民族音乐发展上的重要价值,推动我国民族钢琴音乐文化的蓬勃发展。

关键词:巴蜀音画;民族风格;演奏技巧引言由于“文革”时期社会背景的特殊性,使得人们一直未能认识到黄虎威先生的这部《巴蜀之画》的重要性,直至2001年才被出版,人们也因此一直未能认识到《巴蜀之画》的艺术价值,因此相关的研究是比较缺失的。

目前,主要的研究方向有:刘海峰《试析钢琴组曲<巴蜀之画>的演奏要点》主要从钢琴曲的演奏技法与教学方法作为切入点,分析了作品的节奏、结构和民族性元素运用的特点;何洁对钢琴组曲《巴蜀之画》中的音响之笔的探析,文章主要针对“晨歌、蓉城春郊、阿坝夜会”三首小曲的结构内容进行了分析,揭示了主题音响之笔的内涵所在;向乾坤《巴蜀之画》终极版本释意,文章针对不同版本中的《巴蜀之画》的演奏技巧、创作理念、民族性的运用的细致差别进行了比较分析;西南师范大学华明玲在其论文《朴素的音乐语言深厚的民族情感》一文中,详细的对黄虎威先生的生平进行了考证,并谈到了这些情感积淀对黄虎威先生音乐创作的影响。

钢琴组曲《西藏素描》的演奏技巧

钢琴作为现代乐器的一种,从出现到如今不到三百年,却已经在人类音乐史上做出了巨大的贡献,这一乐器及其衍生出的作品广泛在世界各地传播。

如今,在大多数文化繁荣的国家和地区,钢琴已经推广至千家万户,不再是各界名流的独宠,千千万万个业余钢琴艺术爱好者都和高雅的钢琴成为生活、学习中须臾不离的好朋友。

随着中国钢琴艺术的发展,很多作曲家都涉足了中国少数民族音乐。

本文介绍了钢琴组曲《西藏素描》的创作背景,分析了作品的演奏技巧以及重难点,通过对演奏手法进行揣摩,找出最适合、最能准确表达音乐情感的处理方法。

一、《西藏素描》的创作背景

改革开放开启了一个充满活力的新时代,中国经济不断发展,人民文化娱乐活动日益丰富。

中国钢琴音乐文化发生了很多变化,一扫十年文革期间沉闷的文艺气氛,大量优秀作品横空出世,作曲家创作热情空前高涨。

该时期的老一代作曲家,他们很多人都坚持对民族音乐、民族和声的深入探索;而大多数年轻作曲家则更专注于对音乐的创新、扩展以及新技法的研究,他们在音乐创新等方面做出了很大的贡献。

这时候,崔炳元刚刚参加工作,热情高涨,有很强的民

族意识,他抽出大量的时间和精力,亲自去往西藏采风,亲身感受当地人民的日常生活、劳动以及宗教活动,于是《西藏素描》这一钢琴组曲在1985年应运而生,把他的所见所闻用音乐的形式表达出来,这是比较少的西藏题材的钢琴作品。

二、《西藏素描》的演奏分析

(一)《谐――牧歌与对歌》

琶音的弹奏:琶音分为长琶音和短琶音。

在这首乐曲中,琶音的弹奏贯穿整个曲子,在弹奏琶音时手腕要跟着手指的走向转动,声音要均匀、轻巧。

根据乐曲音乐情绪的需要,弹奏长琶音时音符要慢慢出来,声音连贯,小指要站好。

在弹奏短琶音时要速度稍快一些,突出一把抓的感觉。

声音要干净、利索。

左手六连音是第一部分的主要旋律(见图1)。

在弹奏左手时,声音要尽量“揉”进去。

第一个音下键要有力些,后面的音要推送出来,这样弹奏的效果才会更好。

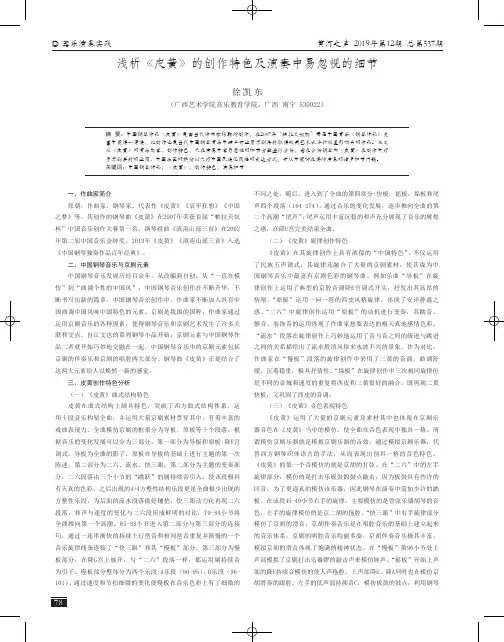

(二)《雀――寺院的佛事》

弹奏这段(见图2)时,左手的旋律要出来,右手的声音要尽量控制。

双手既要独立,又要有很好的协调性。

指尖要站立好,才能达到干净的声音。

(三)《卓――村民的舞蹈》

弹奏这段音乐(见图3)时,外声部的八度音要连贯起

来,声音通透,手腕松弛,中间的二度、三度音要弱一些,弱的同时要把中声部的旋律线条弹出来。

三、重点难点分析

(一)《谐――牧歌与对歌》

开始有一个表情术语的标记“A bene placito”,

这是作曲家为了让演奏者能够更贴切、准确地表达藏族的音乐风格作出的一个速度提示。

它意味着人们可以“随兴地演奏”,即相当于“散板”节奏。

在这种节奏中,演奏者需要对作品有着透彻的理解和把控,弹奏出一个合适的速度。

主题在左手,一组六连音营造了一幅辽阔、无边的草原风情。

弹奏左手旋律时,要跟右手的速度一致,在旋律上行时可以略微渐强一点,速度可以稍微加紧点给人一种向上走的感觉,下行时可以稍稍平缓、渐弱,呼吸自然流畅。

演奏时可以把手放平,稍稍贴键用指肚去弹奏,让旋律连贯歌唱起来。

第一段踏板的处理如图4所示。

切分节奏、有延音时,如何更好地使用踏板是比较难的一个课题。

图4有三个声部,首先人们要分声部地练习,前两个声部的节奏一致,低声部是旋律部分,右手是切分音的形式,为了音乐的表现,需要换和声时换踏板。

这样才能保证声音的干净,弹奏第三个声部旋律时,连奏需要在换气的地方换踏板。

这一段的换气比较多,所以踏板的使用一定要

放干净,并且速度要快。

单手处理好每一句,然后再合起来。

(二)《雀――寺院的佛事》

倚音的修饰,倚音的使用使得第一材料更有神秘感,像一些“雀”类动物的叫声,在演奏时右手小指要站立结实,弹奏得清晰而有力。

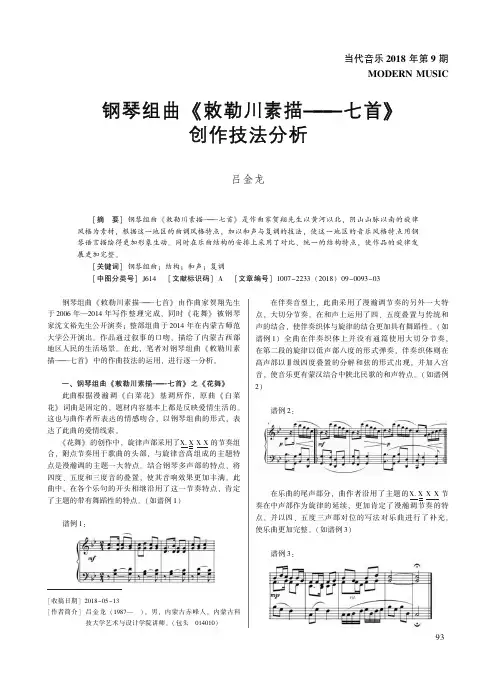

对于高潮部分的把握和控制来说,一次演奏的成功与否皆在于此,成功的演奏可以在技术和感情上实现统一,如图5所示。

把握好高潮部分要求演奏者本身具备高超的技艺、深厚的敏感度。

在演奏前,演奏者要调整好状态,为激情的演奏做好准备,就像一个虔诚的藏民在神灵前无比紧张和激动一样。

在演奏的过程中,各种节奏、节拍一定要把握准确,同时力度要控制好,从弱到强再到很强。

不断增减力度来调动演奏者和听众的情绪,力求在整个曲目达到高潮的同时,听奏者都能达到情绪上的共鸣。

在弹奏最强力度时,演奏者可以运用身体的力量,使整个乐曲的激动情绪达到极致,当最后一个小节第一主题再次出现时,情绪逐渐缓下来,慢慢进入平静。

在兼顾音乐演奏技巧的同时把握时间、进度、力度,做到多个方面的协调。

三连音的弹奏我们都知道应该弹得均匀,两个手的独立与协调性也很重要。

音乐力度,速度的协调。

弹奏出好的声音,不是由演奏者的力度和经验决定的,

更多的这一行为过程主要看演奏者的“心”,只有具备这一条件,才能让演奏作品得到更好的体验。

音乐术语必须准确:一开始就是“Adagio”柔板,描写寺院的安静,要注意低音C既要拖够时值,又要是P,然后音乐一点点渐弱渐慢,直到主题结束。

第二主题变成“Andantino divoto”诚恳的小行板,描写藏民对佛事的真诚以及重视。

高潮部分的ff一定要突出,要做出鲜明的对比,情绪要推上去,但是不能砸琴,声音要通透。

最后a tempo 速度回到原来,主题回到安静。

(三)《卓――村民的舞蹈》

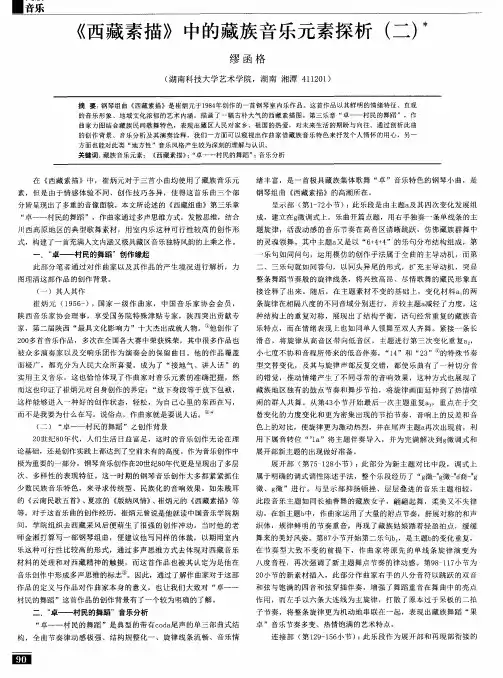

这一段是断奏(见图6),演奏时要注意颗粒性,像模仿一种打击乐的节奏,弹奏时要清脆、短促,像舞蹈一样节奏准确,声音要干脆,力度要把握好,声音要均匀。

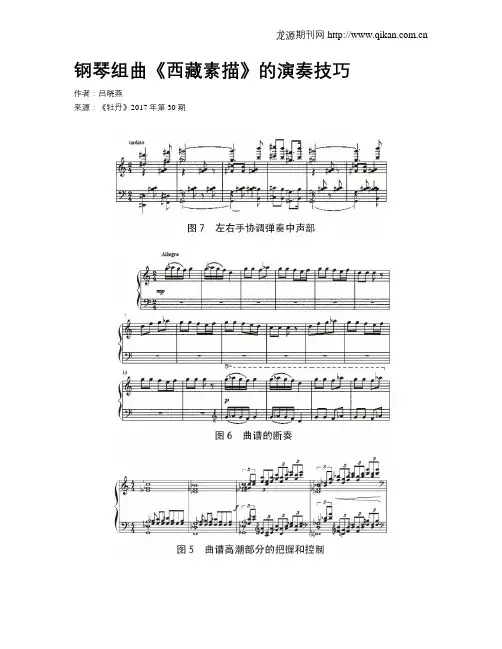

左右手协调弹奏中声部的旋律比较困难(见图7)。

左右手既要保持一拍半的时值,又要弹奏出中声部的旋律。

第一二小节中声部是二度,第三小节中声部的层次加厚,要分清楚声部层次,突出主次。

需要逐个声部练习,然后慢慢合起来,突出旋律部分,层次分清楚。

尾声的处理:这个结尾非常炫丽,弹奏需要很好的技术,如速度、力度和跨度。

整个尾声速度要求非常快,基本是急板,弹奏时不能因为技术达不到而放慢速度,这样就无法达到作品的要求,也很难表达出作品的含义。

还有就是跨度,

大指和小指的掌关节要张开,指尖要站好,手腕放松,大臂多用一些力气,只有具备穿透力的声音而使观众深入其中的演奏才能称得上成功的演奏。

情绪上要非常激动,高潮部分的弹奏速度要非常快,必须达到急速的要求,情绪要发挥到极致,然后再慢慢安静下来,最后以炫丽的刮奏结束全曲。

四、结语

《西藏素描》这首作品大部分都是比较欢快的元素,这跟藏族人民的民族信仰和对生活的乐观态度有很大的关系。

宗教信仰神圣的光芒?嵛孔怕只刂薪棺频牧榛辏?天生的坚强与忍耐让藏族人民能挺过所有的痛苦与折磨,他们“不以为苦,不以为悲”,这样乐观的生活态度构建了藏族人民简单却又弥足珍贵的幸福。

舞蹈跳出了藏族人民对信仰的虔诚和执著,跳出了他们乐观与崇高的信仰。

回看整首曲子,人们不难发现其中藏族文化内容的丰富和作者流露出来的个人情感。

这一情感与藏族文化的思考结合起来,让人觉得意犹未尽,妙不可言。

钢琴组曲《西藏素描》具有特殊的创作背景,情感丰富,其演奏技巧比较复杂。

笔者对其演奏手法进行揣摩和分析,最终找出了最适合、最能准确表达音乐情感的处理方法,希望对人们准确地把握民族音乐作品的演奏技巧有所帮助。

(四川文理学院)

基金项目:本文系四川文理学院2016年度科研项目“钢

琴组曲《西藏素描》的创作手法与演奏技巧”研究(项目编号:2016KR002Y)的阶段性研究成果之一。