曼昆经济学原理宏观经济学分册第6版笔记第34章货币政策和财政政策对总需求的影响

- 格式:docx

- 大小:127.61 KB

- 文档页数:10

目 录第一部分 笔记和课后习题(含考研真题)详解[视频讲解]第1篇 导 言第1章 经济学十大原理1.1 复习笔记1.2 课后习题详解1.3 考研真题详解[视频讲解]第2章 像经济学家一样思考2.1 复习笔记2.2 课后习题详解2.3 考研真题详解第3章 相互依存性与贸易的好处3.1 复习笔记3.2 课后习题详解3.3 考研真题详解第2篇 市场如何运行第4章 供给与需求的市场力量4.1 复习笔记4.2 课后习题详解4.3 考研真题详解第5章 弹性及其应用5.1 复习笔记5.2 课后习题详解5.3 考研真题详解[视频讲解]第6章 供给、需求与政府政策6.1 复习笔记6.2 课后习题详解6.3 考研真题详解[视频讲解]第3篇 市场和福利第7章 消费者、生产者与市场效率7.1 复习笔记7.2 课后习题详解7.3 考研真题详解第8章 应用:赋税的代价8.1 复习笔记8.2 课后习题详解8.3 考研真题详解第9章 应用:国际贸易9.1 复习笔记9.2 课后习题详解9.3 考研真题详解第4篇 公共部门经济学第10章 外部性10.1 复习笔记10.2 课后习题详解10.3 考研真题详解[视频讲解]第11章 公共物品和公共资源11.1 复习笔记11.2 课后习题详解11.3 考研真题详解[视频讲解]第12章 税制的设计12.1 复习笔记12.2 课后习题详解12.3 考研真题详解第5篇 企业行为与产业组织第13章 生产成本13.1 复习笔记13.2 课后习题详解13.3 考研真题详解[视频讲解]第14章 竞争市场上的企业14.1 复习笔记14.2 课后习题详解14.3 考研真题详解[视频讲解]第15章 垄 断15.1 复习笔记15.2 课后习题详解15.3 考研真题详解[视频讲解]第16章 垄断竞争16.1 复习笔记16.2 课后习题详解16.3 考研真题详解[视频讲解]第17章 寡 头17.1 复习笔记17.2 课后习题详解17.3 考研真题详解[视频讲解]第6篇 劳动市场经济学第18章 生产要素市场18.1 复习笔记18.2 课后习题详解18.3 考研真题详解[视频讲解]第19章 收入与歧视19.1 复习笔记19.2 课后习题详解19.3 考研真题详解第20章 收入不平等与贫困20.1 复习笔记20.2 课后习题详解20.3 考研真题详解[视频讲解]第7篇 深入研究的论题第21章 消费者选择理论21.1 复习笔记21.2 课后习题详解21.3 考研真题详解[视频讲解]第22章 微观经济学前沿22.1 复习笔记22.2 课后习题详解22.3 考研真题详解[视频讲解]第二部分 模拟试题及详解曼昆《经济学原理(微观经济学分册)》(第6版)模拟试题及详解(一)曼昆《经济学原理(微观经济学分册)》(第6版)模拟试题及详解(二)第一部分 笔记和课后习题(含考研真题)详解[视频讲解]第1篇 导 言第1章 经济学十大原理1.1 复习笔记1.经济学经济学是研究如何将稀缺的资源有效地配置给相互竞争的用途,以使人类的欲望得到最大限度满足的科学。

目 录第一部分 笔记和课后习题(含考研真题)详解[视频讲解]第1篇 导 言第1章 经济学十大原理1.1 复习笔记1.2 课后习题详解1.3 考研真题详解[视频讲解]第2章 像经济学家一样思考2.1 复习笔记2.2 课后习题详解2.3 考研真题详解第3章 相互依存性与贸易的好处3.1 复习笔记3.2 课后习题详解3.3 考研真题详解第2篇 市场如何运行第4章 供给与需求的市场力量4.1 复习笔记4.2 课后习题详解4.3 考研真题详解第5章 弹性及其应用5.1 复习笔记5.2 课后习题详解5.3 考研真题详解[视频讲解]第6章 供给、需求与政府政策6.1 复习笔记6.2 课后习题详解6.3 考研真题详解[视频讲解]第3篇 市场和福利第7章 消费者、生产者与市场效率7.1 复习笔记7.2 课后习题详解7.3 考研真题详解第8章 应用:赋税的代价8.1 复习笔记8.2 课后习题详解8.3 考研真题详解第9章 应用:国际贸易9.1 复习笔记9.2 课后习题详解9.3 考研真题详解第4篇 公共部门经济学第10章 外部性10.1 复习笔记10.2 课后习题详解10.3 考研真题详解[视频讲解]第11章 公共物品和公共资源11.1 复习笔记11.2 课后习题详解11.3 考研真题详解[视频讲解]第12章 税制的设计12.1 复习笔记12.2 课后习题详解12.3 考研真题详解第5篇 企业行为与产业组织第13章 生产成本13.1 复习笔记13.2 课后习题详解13.3 考研真题详解[视频讲解]第14章 竞争市场上的企业14.1 复习笔记14.2 课后习题详解14.3 考研真题详解[视频讲解]第15章 垄 断15.1 复习笔记15.2 课后习题详解15.3 考研真题详解[视频讲解]第16章 垄断竞争16.1 复习笔记16.2 课后习题详解16.3 考研真题详解[视频讲解]第17章 寡 头17.1 复习笔记17.2 课后习题详解17.3 考研真题详解[视频讲解]第6篇 劳动市场经济学第18章 生产要素市场18.1 复习笔记18.2 课后习题详解18.3 考研真题详解[视频讲解]第19章 收入与歧视19.1 复习笔记19.2 课后习题详解19.3 考研真题详解第20章 收入不平等与贫困20.1 复习笔记20.2 课后习题详解20.3 考研真题详解[视频讲解]第7篇 深入研究的论题第21章 消费者选择理论21.1 复习笔记21.2 课后习题详解21.3 考研真题详解[视频讲解]第22章 微观经济学前沿22.1 复习笔记22.2 课后习题详解22.3 考研真题详解[视频讲解]第二部分 模拟试题及详解曼昆《经济学原理(微观经济学分册)》(第6版)模拟试题及详解(一)曼昆《经济学原理(微观经济学分册)》(第6版)模拟试题及详解(二)第一部分 笔记和课后习题(含考研真题)详解[视频讲解]第1篇 导 言第1章 经济学十大原理1.1 复习笔记1.经济学经济学是研究如何将稀缺的资源有效地配置给相互竞争的用途,以使人类的欲望得到最大限度满足的科学。

曼昆经济学原理第六版中文答案【篇一:曼昆《经济学原理(宏观经济学分册)》(第6版)课后习题详解】class=txt>第34章货币政策和财政政策对总需求的影响课后习题详解跨考网独家整理最全经济学考研真题,经济学考研课后习题解析资料库,您可以在这里查阅历年经济学考研真题,经济学考研课后习题,经济学考研参考书等内容,更有跨考考研历年辅导的经济学学哥学姐的经济学考研经验,从前辈中获得的经验对初学者来说是宝贵的财富,这或许能帮你少走弯路,躲开一些陷阱。

以下内容为跨考网独家整理,如您还需更多考研资料,可选择经济学一对一在线咨询进行咨询。

一、概念题1.流动性偏好理论(theory of liquidity preference)该理论假设中央银行选择了一个固定的货币供给,在此模型中,价格水平p也是固定的,所以实际货币余额供给固定。

实际货币余额需求取决于利率——持有货币的机会成本。

当利率很高时,因为机会成本太高,人们只会持有较少的货币。

反之,当利率很低时,因为机会成本较低,人们会持有较多的货币。

根据流动性偏好理论,利率会调整到使实际货币余额供给与需求相等的水平。

2.财政政策(fiscal policy)答:财政政策指政府变动税收和支出以便影响总需求进而影响就业和国民收入的政策。

变动税收是指改变税率和税率结构。

变动政府支出是指改变政府对商品与劳务的购买支出以及转移支付,它利用政府预算(包括税收和政府支出)来影响总需求,从而达到稳定经济目的的宏观经济政策。

其特点是政府用行政预算来直接控制消费总量和投资总量,调节国家的需求水平,使总需求和总供给达到理想的均衡状态,从而促进充分就业和控制通货膨胀。

从其内容上看,包括财政收入政策和财政支出政策。

前者的政策手段主要是税率,后者的政策手段主要是政府购买(支出)。

从对经济发生作用的结果上看,财政政策分为扩张性的财政政策和紧缩性的财政政策。

前者是指降低税率、增加转移支付、扩大政府支出,目的是刺激总需求,以降低失业率。

目 录第一部分 笔记和课后习题(含考研真题)详解[视频讲解]第8篇 宏观经济学的数据第23章 一国收入的衡量23.1 复习笔记23.2 课后习题详解23.3 考研真题详解[视频讲解]第24章 生活费用的衡量24.1 复习笔记24.2 课后习题详解24.3 考研真题详解[视频讲解]第9篇 长期中的真实经济第25章 生产与增长25.1 复习笔记25.2 课后习题详解25.3 考研真题详解第26章 储蓄、投资和金融体系26.1 复习笔记26.2 课后习题详解26.3 考研真题详解第27章 基本金融工具27.1 复习笔记27.2 课后习题详解27.3 考研真题详解[视频讲解]第28章 失 业28.1 复习笔记28.2 课后习题详解28.3 考研真题详解[视频讲解]第10篇 长期中的货币与物价第29章 货币制度29.1 复习笔记29.2 课后习题详解29.3 考研真题详解[视频讲解]第30章 货币增长与通货膨胀30.1 复习笔记30.2 课后习题详解30.3 考研真题详解[视频讲解]第11篇 开放经济的宏观经济学第31章 开放经济的宏观经济学:基本概念31.1 复习笔记31.2 课后习题详解[视频讲解]31.3 考研真题详解第32章 开放经济的宏观经济理论32.1 复习笔记32.2 课后习题详解[视频讲解]32.3 考研真题详解[视频讲解]第12篇 短期经济波动第33章 总需求与总供给33.1 复习笔记33.2 课后习题详解33.3 考研真题详解[视频讲解]第34章 货币政策和财政政策对总需求的影响34.1 复习笔记34.2 课后习题详解34.3 考研真题详解[视频讲解]第35章 通货膨胀与失业之间的短期权衡取舍35.1 复习笔记35.2 课后习题详解35.3 考研真题详解[视频讲解]第13篇 最后的思考第36章 宏观经济政策的六个争论问题36.1 复习笔记36.2 课后习题详解36.3 考研真题详解[视频讲解]第二部分 模拟试题及详解曼昆《经济学原理(宏观经济学分册)》(第6版)模拟试题及详解(一)曼昆《经济学原理(宏观经济学分册)》(第6版)模拟试题及详解(二)第一部分 笔记和课后习题(含考研真题)详解[视频讲解]第8篇 宏观经济学的数据第23章 一国收入的衡量23.1 复习笔记1.经济的收入与支出在一国的宏观经济中,收入必定等于支出。

曼昆《经济学原理(宏观经济学分册)》(第6版)第12篇 短期经济波动第33章 总需求与总供给课后习题详解跨考网独家整理最全经济学考研真题,经济学考研课后习题解析资料库,您可以在这里查阅历年经济学考研真题,经济学考研课后习题,经济学考研参考书等内容,更有跨考考研历年辅导的经济学学哥学姐的经济学考研经验,从前辈中获得的经验对初学者来说是宝贵的财富,这或许能帮你少走弯路,躲开一些陷阱。

以下内容为跨考网独家整理,如您还需更多考研资料,可选择经济学一对一在线咨询进行咨询。

一、概念题1.衰退(recession )答:衰退指收入减少与失业增加较为缓和的经济时期。

一般的衡量标准是国民生产总值连续两个季度下降。

一个完整的经济周期包括繁荣、衰退、萧条、复苏四个阶段。

在繁荣阶段,经济活动全面扩张,不断达到新的高峰。

在衰退阶段,经济在短时间保持均衡后出现紧缩的趋势。

在萧条阶段,经济出现急剧的收缩和下降,很快从活动量的最高点下降到最低点。

在复苏阶段,经济从最低点恢复并逐渐上升到先前的活动量高度,进入繁荣。

2.萧条(depression )答:萧条是真实GDP 严重减少的时期,指商业周期的紧缩阶段。

经济处于萧条阶段时,经济活动远低于正常水平,企业和消费者的严重悲观情绪持续很长的一个时期,它紧接着在达到一个高峰之后,以周期的低谷而告终。

其特点是:生产急剧缩减,资本投资减少,信用规模收缩,价格持续下滑,失业增多,就业水平降低,企业家与消费者的情绪悲观。

在美国历史上曾发生过两次严重的萧条,一次发生在1873~1879年,一次发生在1929~1933年。

政府采取经济政策干预经济的目的在于缩短或消除这种经济萧条。

3.总需求与总供给模型(model of aggregate demand and aggregate supply ) 答:总需求与总供给模型指将总需求与总供给结合在一起来分析国民收入与价格水平的决定及其变动的国民收入决定模型。

曼昆《经济学原理(宏观经济学分册)》(第6版)第34章货币政策和财政政策对总需求的影响课后习题详解跨考网独家整理最全经济学考研真题,经济学考研课后习题解析资料库,您可以在这里查阅历年经济学考研真题,经济学考研课后习题,经济学考研参考书等内容,更有跨考考研历年辅导的经济学学哥学姐的经济学考研经验,从前辈中获得的经验对初学者来说是宝贵的财富,这或许能帮你少走弯路,躲开一些陷阱。

以下内容为跨考网独家整理,如您还需更多考研资料,可选择经济学一对一在线咨询进行咨询。

一、概念题1.流动性偏好理论(theory of liquidity preference)答:流动性偏好理论是解释实际货币余额的供给与需求如何决定利率的理论。

流动性偏好是人们为应付日常开支、意外支出和进行投机活动而愿意持有现金的一种心理偏好。

该理论由英国著名经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯(J·M·Keynes)于1936年在《就业、利息和货币通论》中提出。

它根源于交易动机、预防动机和投机动机。

交易动机是为了日常交易而产生的持有货币的愿望,预防动机是为了应付紧急情况而产生的持有货币的愿望。

满足交易动机和预防动机的货币需求数量取决于国民收入水平的高低,并且是收入的增函数。

投机性动机是人们根据对市场利率变化的预测,持有货币以便从中获利的动机。

投机动机的货币需求与现实利率呈负相关。

该理论假设中央银行选择了一个固定的货币供给,在此模型中,价格水平P也是固定的,所以实际货币余额供给固定。

实际货币余额需求取决于利率——持有货币的机会成本。

当利率很高时,因为机会成本太高,人们只会持有较少的货币。

反之,当利率很低时,因为机会成本较低,人们会持有较多的货币。

根据流动性偏好理论,利率会调整到使实际货币余额供给与需求相等的水平。

2.财政政策(fiscal policy)答:财政政策指政府变动税收和支出以便影响总需求进而影响就业和国民收入的政策。

曼昆《经济学原理(宏观经济学分册)》(第6版)第35章通货膨胀与失业之间的短期权衡取舍课后习题详解跨考网独家整理最全经济学考研真题,经济学考研课后习题解析资料库,您可以在这里查阅历年经济学考研真题,经济学考研课后习题,经济学考研参考书等内容,更有跨考考研历年辅导的经济学学哥学姐的经济学考研经验,从前辈中获得的经验对初学者来说是宝贵的财富,这或许能帮你少走弯路,躲开一些陷阱。

以下内容为跨考网独家整理,如您还需更多考研资料,可选择经济学一对一在线咨询进行咨询。

一、概念题1.菲利普斯曲线(Phillips curve)(北京师范大学2004研;北京工业大学2005、2006研;山东大学2006研)答:菲利普斯曲线是指货币工资变动率与失业率之间交替关系的曲线。

它是由英国经济学家菲利普斯根据1861~1957年英国的失业率和货币工资变动率的经验统计资料提出来的,故称之为菲利普斯曲线。

这条曲线表示,当失业率高时,货币工资增长率低,反之,当失业率低时,货币工资增长率高。

因此,如图35-1所示,横轴代表失业率(U),纵轴代表货币工资增长率(W),菲利普斯曲线是一条向右下方倾斜的曲线。

根据成本推动型通货膨胀的理论,货币工资增长率决定了价格增长率,所以,菲利普斯曲线也可以表示通货膨胀率和失业率之间的交替关系,即当失业率高时,通货膨胀率低;反之,当失业率低时,通货膨胀率高。

图35-1 菲利普斯曲线新古典综合派经济学家把菲利普斯曲线作为调节经济的依据,即当失业率高时,实行扩张性财政政策与货币政策,以承受一定通货膨胀率为代价换取较低的失业率;当通货膨胀率高时,实行紧缩性的财政政策与货币政策,借助提高失业率以降低通货膨胀率。

货币主义者对菲利普斯曲线所表示的通货膨胀率与失业率之间的交替关系提出了质疑,并进一步论述了短期菲利普斯曲线、长期菲利普斯曲线和附加预期的菲利普斯曲线,以进一步解释在不同条件下,通货膨胀率与失业率之间的关系。

《经济学原理_宏观经济学》第34章货币政策和财政政策对总需求的影响一、重要名词解释流动性偏好理论:凯恩斯的理论,认为利率的调整使货币供给与货帀需求平衡。

财政政策:政府决策者对政府支出和税收水平的确定。

乘数效应:当扩张性财政政策增加了收入,从而增加了消费支出时引起的总需求的额外变动。

(乘数效应指一个经济变量的变化对另一个经济变量的变化的这种倍数放大作用。

它的前提假设:社会中存在闲置资源;投资和储蓄的决定相互独立;货币供应量的增加适应支出增加的需要。

) 挤出效应:当扩张性财政政策引起利率上升,从而减少了投资支出时所引起的总需求减少。

(挤出效应指政府支出增加所引起的私人消费或投资降低的经济效应。

)自动稳定器:当经济进入衰退时,决策者不必采取任何有意的行动就可以刺激总需求的财政政策变动。

二、重要摘抄1.对美国经济来说,总需求曲线向右下方倾斜的最重要原因是利率效应。

凯恩斯在其经典著作《就业、利息和货币通论》中提出了流动性偏好理论,用来解释决定经济中利率的因素。

根据凯恩斯的观点,利率的调整使货币供给与货币需求平衡。

在下面的分析中,假定预期的通货膨胀率不变。

这个假设对于研究短期经济来说是合理的,因为预期的通货膨胀在短期内一般是稳定的。

货币供给。

美联储主要通过在公开市场操作中买卖政府债券的方式改变银行体系的准备金数量,引起银行发放贷款和创造货币能力的变化,从而改变货币供给。

此外,降低贴现率、提高法定准备金、提高支付给银行持有的准备金的利率都可以增加银行准备金,从而增加货币供给。

由于货币供给量由美联储的政策所固定,所以它不取决于其他经济变量,特别是它不取决于利率。

因此货币市场中的供给曲线是垂直的。

货币需求。

任何一种资产的流动性是指该资产可以转换为经济中的交换媒介的难易程度,货币是可以得到的最具流动性的资产。

利率是持有货币的机会成本。

利率上升增加了持有货币的成本,因此货币需求量就减少了;反之亦然。

因此货币需求曲线向右下方倾斜。

布兰查德《宏观经济学》(第6版)笔记和课后习题详解完整版>精研学习䋞>无偿试用20%资料全国547所院校视频及题库全收集考研全套>视频资料>课后答案>往年真题>职称考试第1篇导论第1章世界之旅1.1复习笔记1.2课后习题详解第2章本书之旅2.1复习笔记2.2课后习题详解第2篇核心部分第3章商品市场3.1复习笔记3.2课后习题详解第4章金融市场4.1复习笔记4.2课后习题详解第5章商品市场和金融市场:IS-LM模型5.1复习笔记5.2课后习题详解第6章劳动力市场6.1复习笔记6.2课后习题详解第7章所有市场集中:AS-AD模型7.1复习笔记7.2课后习题详解第8章菲利普斯曲线、自然失业率和通货膨胀8.1复习笔记8.2课后习题详解第9章美国次贷危机9.1复习笔记9.2课后习题详解第10章增长的事实10.1复习笔记10.2课后习题详解第11章储蓄、资本积累和产出11.1复习笔记11.2课后习题详解第12章技术进步与增长12.1复习笔记12.2课后习题详解第13章技术进步:短期、中期与长期13.1复习笔记13.2课后习题详解第3篇扩展部分第14章预期:基本工具14.1复习笔记14.2课后习题详解第15章金融市场和预期15.1复习笔记15.2课后习题详解第16章预期、消费和投资16.1复习笔记16.2课后习题详解第17章预期、产出和政策17.1复习笔记17.2课后习题详解第18章商品市场和金融市场的开放18.1复习笔记18.2课后习题详解第19章开放经济中的商品市场19.1复习笔记19.2课后习题详解第20章产出、利率和汇率20.1复习笔记20.2课后习题详解第21章汇率制度21.1复习笔记21.2课后习题详解第22章政策制定者是否应当受到限制?22.1复习笔记22.2课后习题详解第23章财政政策:一个总结23.1复习笔记23.2课后习题详解第24章货币政策:一个总结24.1复习笔记24.2课后习题详解第25章后记:宏观经济学的故事25.1复习笔记25.2课后习题详解。

第33章总需求与总供给一、关于经济波动的三个关键事实1.经济波动是无规律的且不可预测的经济中的波动通常称为经济周期。

经济波动与经济状况的变动是相对应的。

当真实GDP 增长迅速时,经济状况就比较好。

在这种经济扩张时期,大多数企业会发现,顾客很多,且利润在增长。

当在衰退时期真实GDP减少时,大多数企业经历了销售和利润的减少。

经济波动根本没有规律,而且几乎不可能较为准确地预测。

2.大多数宏观经济变量同时波动真实GDP是最普遍地用于监测经济中短期变动的一个变量,因为它是经济活动的一个最全面的衡量指标。

真实GDP既衡量了某一既定时期内生产的所有最终物品与劳务的价值,也衡量了经济中所有人的总收入(根据通货膨胀调整过的)。

大多数衡量某种收入、支出或生产波动的宏观经济变量几乎是同时变动的。

当真实GDP 在经济衰退中减少时,个人收入、公司利润、消费者支出、投资支出、工业生产、零售额、住房销售额、汽车销售额等也都减少。

由于衰退是经济的总体现象,所以它们反映在宏观经济数据的许多来源上。

虽然许多宏观经济变量同时变动,但它们波动的幅度并不相同。

3.随着产量减少,失业增加当真实GDP减少时,失业率上升。

因为当企业选择缩减其产品和劳务生产数量时,它们就会解雇工人,从而使失业大军扩大。

二、解释短期经济波动1.古典经济学的假设(1)古典二分法古典二分法是把变量分为真实变量(衡量数量或相对价格的变量)和名义变量(按货币衡量的变量)。

根据古典经济学理论,货币供给的变动影响名义变量,而不影响真实变量。

(2)货币中性货币中性表示货币变动对实际经济变量没有影响,只对名义价格水平产生影响。

在某种意义上税,在古典世界中货币无关紧要。

物价变动是名义的,人们只关注货币实际购买力。

2.短期波动的现实性大多数经济学家认为,古典理论描述了长期世界,但并没有描述短期世界。

在超过几年的一个时期,货币供给的变动影响物价和其他名义变量,但并不影响真实GDP、失业以及其他真实变量——正如古典理论所说的。

曼昆《经济学原理(宏观经济学分册) 》(第6版)第34章货币政策和财政政策对总需求的影响复习笔记跨考网独家整理最全经济学考研真题,经济学考研课后习题解析资料库,您可以在这里查阅历年经济学考研真题,经济学考研课后习题,经济学考研参考书等内容,更有跨考考研历年辅导的经济学学哥学姐的经济学考研经验,从前辈中获得的经验对初学者来说是宝贵的财富,这或许能帮你少走弯路,躲开一些陷阱。

以下内容为跨考网独家整理,如您还需更多考研资料,可选择经济学一对一在线咨询进行咨询。

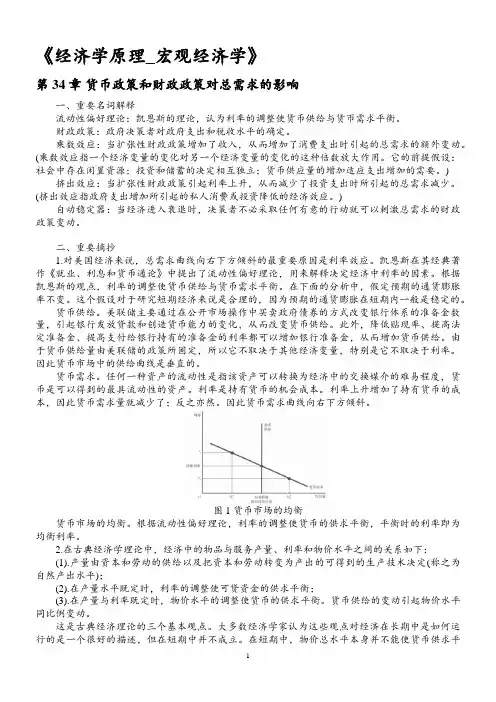

一、货币政策对总需求的影响1 •流动性偏好理论流动性偏好理论(theory of liquidity preferenee )是凯恩斯的理论,认为利率的调整使货币供给与货币需求平衡。

流动性偏好理论在本质上只是供给与需求的应用,可以解释决定经济中利率的因素。

假设预期的通货膨胀率不变。

这样,名义利率与真实利率的差距是不变的。

真实利率与名义利率同方向变动。

(1)货币供给流动性偏好理论的第一部分是货币供给。

中央银行可以通过公开市场操作、改变法定准备金或贴现率来改变货币供给。

假设经济中的货币供给量固定在美联储所设定的水平上。

所以它不取决于其他经济变量,特别是它不取决于利率。

用一条垂直的供给曲线表示固定的货币供给,如图34-1所示。

图34-1 货币市场的均衡(2)货币需求流动性偏好理论的第二部分是货币需求。

任何一种资产的流动性是指该资产可以转换为经济中的交换媒介的难易程度。

货币是最具流动性的资产。

人们选择持有货币而不持有其他可以提供较高收益率的资产,是因为货币可以用于购买物品与劳务。

虽然许多因素决定货币需求量,但流动性偏好理论强调的一个因素是利率,理由是利率是持有货币的机会成本。

利率上升增加了持有货币的成本,因此货币需求量就减少了。

利率下降减少了持有货币的成本,并增加了货币需求量。

如图34-1所示,货币需求曲线向右下方倾斜。

(3)货币市场的均衡根据流动性偏好理论,存在一种均衡利率,使货币的需求量正好与货币的供给量平衡。

如果利率处于其他水平上,人们就要调整自己的资产组合,从而使利率趋向于均衡利率。

如果利率高于均衡水平,如图 34-1中的斤时。

人们想持有的货币量 M,小于美联储供 给的货币量。

那些超额货币的持有者将试图通过购买有利息的债券或将货币存入有利息的银 行账户来抛出这些货币。

由于债券发行者和银行更愿意支付低利率, 所以它们对这种超额货币供给的反应就是降低它们所支付的利率。

随着利率的下降,人们变得更愿意持有货币,直至利率降至均衡利率。

此时,人们乐于持有的货币量正好等于美联储供给的货币量。

相反,在利率低于均衡水平,例如在图34-1中的r 2时,人们想要持有的货币量M d 大于美联储所供给的货币量。

因此,人们试图通过减少他们持有的债券和其他有利息的资产来 增加货币持有量。

随着人们减少自己持有的债券量,债券发行者发现,为了吸引购买者他们不得不提供较高的利率。

这样,利率就会上升并趋向于均衡水平。

2. 总需求曲线向右下方倾斜现用流动性偏好理论重新解释利率效应和总需求曲线向右下方倾斜。

物价水平是货币需求量的一个决定因素,较高的物价水平增加了利率既定时的货币需求量。

因此,如图34-2(a )所示,物价水平从 R 上升到P 2,使货币需求曲线从 MD 向右移动到MD 2。

这种货币需 求的增加使利率从n 上升为「2,由于利率是借款的成本,利率上升使物品与劳务的需求量从 Y 减少为Y 2。

如图34-2 (b )所示,向右下方倾斜的总需求曲线表示了物价水平和需求量之 间的这种负相关关系。

⑹总需求曲线图34-2 货币市场与总需求曲线的斜率可以把对利率效应的这种分析概括为三个步骤: (1) 较高的物价水平增加了货币需求; (2) 较高的货币需求引起了较高的利率; (3) 较高的利率减少了物品与劳务的需求量。

反之亦然。

这种分析的结论是,正如向右下方倾斜的总需求曲线所说明的那样, 物价水平和物品与劳务的需求量之间存在负相关关系。

3. 货币政策对总需求的影响决策者可以通过货币政策来影响总需求。

假设美联储通过在公开市场操作中购买政府债券来增加货币供给。

如图34-3 (a )所示,货币供给的增加使货币供给曲线从 币需求曲线没有变,为了使货币供给与货币需求平衡,利率从 者的成本,利率下降使物价水平既定时的物品与劳务需求量从 (b )中,总需求曲线从 AD i 向右移动到 AD 2。

利率物价水T :2-货帀需求増加1,物价水平LJI-巴时的价水平刍时的 I 需求 美联储固定的货币请货币量4.这又减少了物品与劳 务的需求试田)货币市场 MS i 向右移动到 MS 2。

由于货 r i 下降为D 。

由于利率是借款 Y 增加到Y ,,因此,在图34-3 货币供给王这引起均' 衡利率的t 升产员图34-3 货币供给增加对总需求的影响总之,当美联储增加货币供给时,它降低了利率,增加了既定物价水平时的物品与劳务需求量,使总需求曲线向右移动。

相反,当美联储紧缩货币供给时,它提高了利率,减少了既定物价水平时的物品与劳务需求量,使总需求曲线向左移动。

4•美联储政策中利率目标的作用(1)选择利率目标的原因美联储政策往往把利率而不是货币供给作为美联储的政策工具。

美联储把联邦基金利率作为目标的决策有几个相关的理由:①难以非常准确地衡量货币供给;②货币需求一直在波动。

在任何一种既定的货币供给时,货币需求的波动会引起利率、总需求和产量波动。

③流动性偏好理论说明了一个重要的原理:既可以根据货币供给,也可以根据利率来描述货币政策。

当美联储把利率作为目标时,它就让自己调整货币供给,以便在货币市场均衡时达到那个目标。

(2)利率目标的作用当美联储降低联邦基金利率目标时,美联储的债券交易商购买政府债券,而这种购买增加了货币供给并降低了均衡利率(正如图34-3所示)。

同样,当联邦公开市场委员会提高联邦基金利率目标时,债券交易商就出售政府债券,这种出售减少了货币供给并提高了均衡利率。

因此,旨在扩大总需求的货币政策变动既可以被描述为货币供给增加,也可以被描述为利率降低;旨在紧缩总需求的货币政策变动既可以被描述为货币供给减少,又可以被描述为利率提高。

二、财政政策对总需求的影响财政政策(fisical policy )是指政府决策对政府购买和税收总水平的选择。

政府不仅可以用货币政策影响经济行为,还可以用财政政策影响经济行为。

在短期中财政政策主要影响物品与劳务的总需求。

1 •政府购买的变动当决策者改变货币供给或税收水平时,它就通过影响企业或家庭的支出决策间接地使总需求曲线移动。

与此相比,当政府改变其物品与劳务的购买时,它就直接使总需求曲线移动。

2.乘数效应(1)乘数效应的含义乘数效应(multiplier effect )是指当扩张性财政政策增加了收入,从而增加了消费支出时引起的总需求的额外变动。

当消费支出增加时,生产这些消费品的企业会雇用更多工人,并获得更高的利润。

更高的收入和利润又刺激了消费支出,如此循环往复。

因此,当较高需求引起较高收入时,存在一种正的反馈,这种正的反馈又引起了更高的需求。

一旦把所有这些效应加在一起,对物品与劳务需求量的总影响就远远大于最初来自更多政府支出的刺激。

使总需議集加2砲质元图34-4 乘数效应图34-4说明了乘数效应。

政府购买增加200亿美元最初使总需求曲线从AD i向右移动到AD2,正好为200亿美元。

但当消费者的反应是增加自己的支出时,总需求曲线就进一步向右移动到AD3。

这种产生于消费支出反应的乘数效应由于投资对更高水平的需求的反应而得到了加强。

较高的政府需求刺激了较高的投资品需求。

这种来自于投资需求的正的反馈有时被称为投资加速数。

(2)支出乘数的公式乘数的大小取决于边际消费倾向。

假定边际消费倾向为MPC,则支出乘数为:乘数=1/ 1 -MPCMPC越大,意味着乘数越大。

乘数的产生是因为更高的收入引起更大的消费支出。

MPC越大,消费对收入变动的反应越大,因此乘数也越大。

(3)乘数效应的其他应用乘数效应的逻辑并不限于政府购买的变动,它适用于改变GDP任何一个组成部分一一消费、投资、政府购买或净出口一一支出的任何一个事件。

乘数说明了经济可以把支出变动的影响扩大多少。

消费、投资、政府购买或净出口最初一个较小的变动最终会对总需求产生较大的影响,从而对经济中物品与劳务的生产产生较大的影响。

3.挤出效应(1)挤出效应的含义挤出效应(crowding-out effect )是指当扩张性财政政策引起利率上升,从而减少了投资支出时所引起的总需求的减少。

(2)挤出效应的图示图34-5 (a)表示货币市场。

当政府增加物品与劳务的购买时,就会增加生产这些物品与劳务的工人与所有者的收入,由于乘数效应,其他企业的工人和所有者收入也增加。

随着收入增加,家庭计划购买更多的物品与劳务,增加了货币需求,表现在货币需求曲线从MD1向右移动到MD2,由于美联储并没有改变货币供给,所以垂直的供给曲线保持不变。

为了保持货币供求平衡利率必然从r1上升为r2。

(时货币市场(切思需求的移动图34-5 挤出效应图34-5 (b)表示对总需求的影响。

政府购买的最初影响是使总需求曲线从AD1移动到AD?,然而,由于利率是借款的成本,利率上升往往减少了物品与劳务的需求量。

这种投资的挤出部分抵消了财政扩张对总需求的影响。

最后,总需求曲线只移动到AD3。

6.税收变动除了政府购买水平之外,财政政策的另一种重要工具是税收水平。

税收变动的影响因素:(1)税收变动引起的总需求变动的幅度也要受乘数效应和挤出效应的影响。

当政府减税并刺激消费支出时,收入和利润增加,这又进一步刺激了消费支出。

这就是乘数效应。

同时,较高的收入引起较高的货币需求,这又倾向于提高利率。

而较高的利率使借款成本更高,这就减少了投资支出。

这是挤出效应。

根据乘数效应与挤出效应的大小,总需求曲线的移动可以大于或小于引起它的税收变动。

(2)除了乘数效应与挤出效应之外,还有一个重要因素决定税收变动所引起的总需求变动的幅度:家庭对税收变动是持久变动还是暂时变动的感觉。

假设政府宣布减税,在决定从减税中支出多少时,家庭会考虑这种额外的收入会持续多长时间。

如果家庭预期减税是持久的,他们就会认为减税会大大增强他们的经济实力,从而大量增加他们的支出。

在这种情况下,减税将对总需求产生重大影响。

与此相反,如果家庭预期税收变动是暂时的,他们就会认为这不会增加他们多少收入,因而只增加少量支出。

在这种情况下,减税对总需求只有很小的影响。

三、运用政策来稳定经济1•支持积极稳定政策论(1)税收水平是总需求曲线位置的一个决定因素。

当政府提高税收时,总需求将减少,这就会在短期内抑制生产和就业。