辛亥革命人物照片

- 格式:ppt

- 大小:2.57 MB

- 文档页数:32

辛亥革命以制度的形式明确规定了对辛亥革命的纪念,此后“辛亥革命”人所共知,遂成流行词汇,以迄于今。

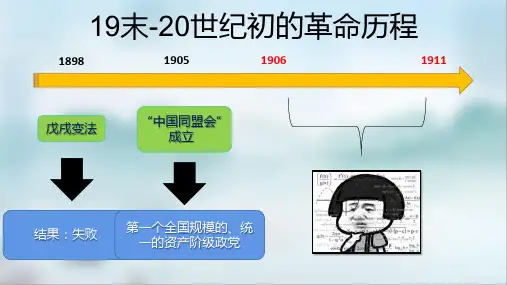

[2]革命背景变革之道1898年原辅仁文社领导人谢缵泰所绘时局图立宪运动是中国清朝政府继自强运动(洋务运动、1861年-1895年)、维新运动(1895年-1898年)之后推动的第三次大型改革,目的在使大清帝国成为君主立宪政体的国家。

1911年5月8日(宣统三年四月十日),清政府废除军机处,发布内阁官制与任命总理、诸大臣。

成员名单中过半数为清宗室(皇族)与满人,被讥嘲为“皇族内阁”。

立宪派、舆论对此多感失望,甚至引起不满,认为清政府实无诚意推行宪政,乃逐渐同情、倾向革命。

清政府遂于是年(1912年)垮台,中华民国就此诞生。

在推翻清朝的斗争中,革命党人曾经先后发动十次武装起义,屡次失败,而又能屡次重起,海外华侨的大量经济支援,实在是最重要的因素之一。

对于海外华侨在推翻清朝的革命斗争中的作用,孙中山曾经用这样一句言语表达:华侨是革命之母。

文化军队1900年中国因爆发义和团事件,导致八国联军入侵,朝廷内部顽固保守势力也受到严重打击,在改革势力的呼吁下,慈禧同意开始推行康梁在戊戌变法中所提出的改革方案,是为清末新政。

其中影响最大的政策,是光绪三十一年(1905年)9月2日,清政府废除了延续一千三百年的科举制度,开末代皇帝与“皇族内阁”(16张)始兴办新式学堂。

到辛亥革命前,全国已经有6万多所新式学堂。

废除科举后,大量以参加科举谋求官职的传统文人失去了出路。

清朝末年,以八旗、绿营为主的旧式军队已失去战斗力。

平定太平天国时倚靠的主要是地方团练武装。

甲午战争后,因旧式军队已落伍,加上为免兵权旁落,清政府于1901年起决定对陆军进行全面改革,计划在全国练新式陆军36镇,以取代八旗、绿营及地方的防营。

当中北洋新军6镇直属朝廷,由袁世凯所编练的“武卫右军”扩编。

其馀各省亦由地方巡抚、总督负责编练新军。

为了培养新军的军官,各地开办了许多新军学堂。

几个以死唤醒中国人的辛亥革命志士几个以死唤醒中国人的辛亥革命志士一百年前,由于长期的封建统治和愚民政策,当时的中国不但政治,文化,经济落后薄弱,身体素质差,中国大多数人也处于自私愚昧状态,只知道自身利益,对国家有前途和命运不管不顾,这在鲁迅的笔下有充分的描述。

在辛亥革命中有许多革命志士对此痛心疾首,不惜用牺牲自己宝贵的生命来唤醒中国人民,出现了很多可歌可泣的事迹。

一,陈天华:陈天华是湖南省新化县人。

1903年赴日本留学,同年4月,写血书抗议俄国侵占中国东北三省,并参加留日中国学生组织的拒俄义勇队,作《猛回头》、《警世钟》等书。

1904年回国,同黄兴、宋教仁在长沙创立华兴会,准备在湖南发动武装起义,事泄逃亡日本。

1905年8月,参加组建中国同盟会,任机关报《民报》的撰述员。

1905年12月8日,陈天华在日本东京大森海湾投海自杀,抗议日本文部省颁布的《取缔清国留日学生规则》。

陈天华决心以一死抗议日本,唤醒同胞。

他挥笔写下《绝命书》。

12月8日晨,陈天华蹈海,年仅30岁。

自杀后,留下《绝命书》万余言,鼓励人们“去绝非行,共讲爱国”。

有《陈天华集》。

1906年7月11日,长沙学生与各界数万人,为陈天华举行公葬陈天华用死告诉人们:一,是几千来信奉“好死不如赖活着”的中国民众一件事——在这个世界上,有比生命更重要的东西。

二是让每一个中国人在羞愤中意识到我们族人的缺陷与陋习,督促、劝戒、警醒国人务必正视这些缺陷与陋习并加以改变。

一句话,陈天华因国人之陋而死,他是死给我们自己人看的警世钟。

二,邹容:(1885-1905)民国奠基者、革命家。

字蔚丹,四川巴县(今四川巴县)人。

1891年就读私塾,于1897年开始关心社会时事,对主张流血变法的谭嗣同产生敬慕之情,于1902年东渡日本,深受当时“排满革命”思潮的影响,短短一年时间,他的思想从爱国转向革命。

次年遭到清朝驻日公使蔡钧的迫害回国,在上海完成了他的传世之作《革命军》。

参加过辛亥革命的著名共产党人作者:王树人来源:《党史博览》2011年第10期熊雄(1892-1927),江西宜丰人。

1911年初在南昌考入江西新军学生军,并参加辛亥革命。

1919年赴法勤工俭学。

1922年加入中国共产党。

1923年去苏联学习。

1925年回国后曾任黄埔军校政治教官、东征军总指挥部秘书长。

1926年1月6日任黄埔军校政治部副主任。

3月16日兼潮州分校政治部主任、中共广东区委军事部部长等职。

1927年在广州“四一五”反革命大屠杀中被害。

孙炳文(1885-1927),四川南溪人。

1908年考入京师大学堂,不久加入同盟会。

辛亥革命时,被举为京津同盟会文牍部部长,一切宣言文件、往来函电都出自他手。

1922年10月,在德国柏林由周恩来介绍加入中国共产党。

1925年秋回国。

后曾任国民革命军总政治部秘书长。

北伐战争开始后,任总政治部后方留守处主任。

1927年4月16日被敌人逮捕,4月20日在上海龙华被杀害。

萧楚女(1891-1927),湖北汉阳人。

1910年在武汉参加湖北新军。

1911年参加武昌起义。

1922年8月加入中国共产党。

1924年8月任中共中央驻四川特派员,并任《新蜀报》主笔。

1925年5月,到上海与恽代英一起主编《中国青年》。

1926年10月底任黄埔军校政治教官。

1927年2月兼任华侨运动讲习所讲师。

4月15日,在广州的反革命大屠杀中被逮捕,4月22日被杀害。

李蔚如(1883-1927),重庆人。

1906年在日本加入同盟会。

1911年广州黄花岗起义失败后。

返回重庆任体育教习,秘密组织学生军、炸弹队。

同年11月22日,同盟会在重庆发动起义,被任命为“炸弹队长”,在参加重庆起义时立下大功。

1912年任熊克武师参谋兼重庆镇守使参谋。

1926年加入中国共产党,在涪陵四镇乡组建8000人的农民自卫军,与刘伯承等领导的顺泸起义相呼应。

1927年7月,被军阀郭汝栋诱捕。

英勇就义。

林伟民(1887-1927),广东珠海人。

辛亥革命人物辛亥革命时期那一代仁人志士是值得后人永远铭记在心的。

他们具有强烈的时代紧迫感与历史责任感,自觉地肩负祖国的安危,以天下为己任。

多少人背井离乡,抛弃别子,牺牲个人家庭幸福,追求祖国独立富强。

即使是远涉重洋,去国万里,他们也是日日夜夜关注民族的命运,时时刻刻倾听祖国的呼唤。

他们如饥似渴地学习西方先进文明,却没有迷恋于资本主义的花花世界,他们的事业与生命都是与祖国的命运融为一体的。

1.孙中山与辛亥革命辛亥革命是中国历史上一次具有划时代意义的革命运动,在这次运动中始终与一个历史人物紧密联系在一起,他就是伟大的革命先行者——孙中山先生。

革命领袖毛泽东曾指出,辛亥革命造就了伟大的孙中山,使他成为“中国革命民主派的旗帜”。

孙中山(1866~1925年),名文,号逸仙,广东香山(今中山县)人。

1883年改号逸仙,此后在广州、香港读书和游历欧美时常使用此名。

1897年在日本化名中山樵,被人习称为孙中山。

1866年11月12日,孙中山出生在香山县翠亨村一个农民家庭中。

父亲孙达成靠务农为生。

从6岁开始干农家活,在童年时代就表现出自己独特的性格。

10岁入村塾读书。

1878年,年仅12岁的孙中山随其母远航檀香山开始了新的生活。

1879年9月,孙中山到英国基督教监理会办的意奥兰尼学校读书。

1883年7月,孙中山回国,在翠亨村一面干农活,一面自修中西学问。

1883年11月,孙中山在香港入英国基督教圣公会办的拔萃书室读书,随后又到中央书院。

1886年夏季,孙中山在香港中央书院毕业,进入南华医校读书,次年转入香港西医书院就读,直到1892年毕业。

1892年7月,26岁的孙中山以优秀的学习成绩毕业于香港西医书院。

1894年6月,孙中山到达天津,上书李鸿章,主张改革把中国建设成为近代化强国。

上书未果后,孙中山来到檀香山,于1894年11月24日,成立中国近代史上第一个资产阶级革命的小团体——兴中会。

1895年1月,孙中山回国策动武装起义。

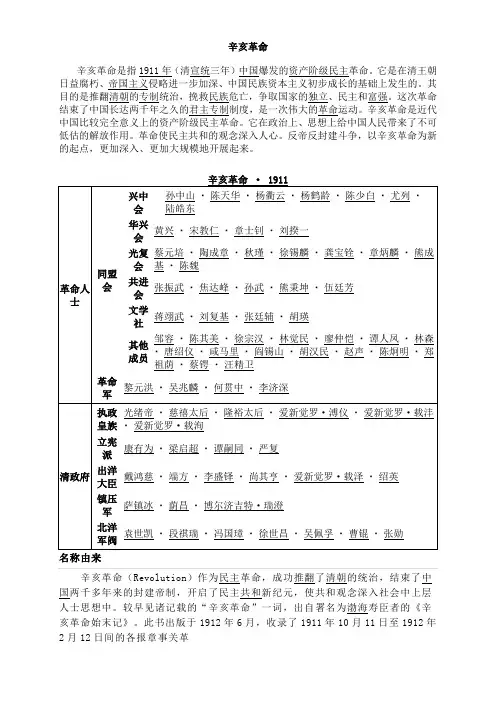

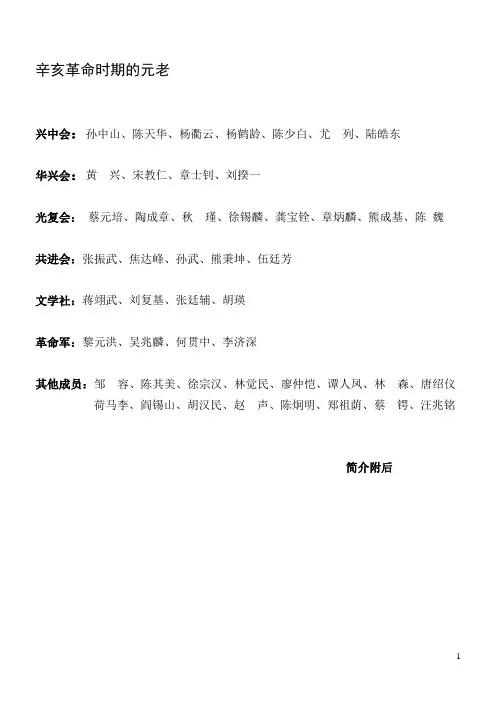

辛亥革命时期的元老兴中会:孙中山、陈天华、杨衢云、杨鹤龄、陈少白、尤列、陆皓东华兴会:黄兴、宋教仁、章士钊、刘揆一光复会:蔡元培、陶成章、秋瑾、徐锡麟、龚宝铨、章炳麟、熊成基、陈魏共进会:张振武、焦达峰、孙武、熊秉坤、伍廷芳文学社:蒋翊武、刘复基、张廷辅、胡瑛革命军:黎元洪、吴兆麟、何贯中、李济深其他成员:邹容、陈其美、徐宗汉、林觉民、廖仲恺、谭人凤、林森、唐绍仪荷马李、阎锡山、胡汉民、赵声、陈炯明、郑祖荫、蔡锷、汪兆铭简介附后兴中会孙中山(1866—1925)本名孙文,谱名德明,字载之,号日新,又号逸仙,幼名帝象。

中国近代民主主义革命的先行者,中华民国和中国国民党创始人,三民主义的倡导者。

首举彻底反封建的旗帜,“起共和而终帝制”。

1905年成立中国同盟会。

1911年辛亥革命后被推举为中华民国临时大总统。

1940年,国民政府通令全国,尊称其为“中华民国国父”。

1929年6月1日,根据其生前遗愿,将陵墓永久迁葬于南京紫金山中山陵。

他是一位在海峡两岸都受到敬重的革命家,中华民国尊其为国父、中国国民党尊其为总理,毛泽东和中国共产党称其为“中国近代民主革命的伟大先行者”。

陈天华(1875—1905)原名显宿,汉族,汉民族英雄。

革命家,清末资产阶级革命派出色的宣传家。

字星台,亦字过庭,别号思黄,湖南新化人,清新化县知方团(今荣华乡)人。

母早逝,父为塾师,幼从父识读,因家境贫寒,乃营小卖以补济,然坚持好学不辍。

常向人借阅史籍之类书籍,尤喜读传奇小说,亦爱民间说唱弹词。

杨衢云(1861-1901)名飞鸿,字肇春,别号衢云,福建海澄(今厦门)人。

在广东东莞出生,中国近代革命家,1890年于香港创立最早的革命组织辅仁文社,并为香港兴中会首任会长,负责策划广州起义。

1901年在香港遭清政府派人刺杀。

杨鹤龄(1868-1934)字礼遐,广东香山(今中山市)人。

与孙中山同村,自幼相识。

1886年入广州算学馆,与尤列同窗,又与孙重逢相聚。

1.黄兴(1874年10月25日-1916年10月31日),汉族,原名轸,改名兴,字克强,一字廑午,号庆午、竞武。

近代民主革命家,中华民国的创建者之一,孙中山先生的第一知交。

湖南省长沙府善化县高塘乡(今长沙县黄兴镇凉塘)人。

中华民国开国元勋;辛亥革命时期,以字黄克强闻名当时,与孙中山常被时人以“孙黄”并称。

1916年10月31日,黄兴于上海去世。

1917年4月15日,受民国元老尊以国葬于湖南长沙岳麓山。

著作有《黄克强先生全集》、《黄兴集》、《黄兴未刊电稿》及《黄克强先生书翰墨绩》刊行。

生平简介早年求学黄兴1893年入长沙城南书院,22岁时考中秀才,1898年调长沙湘水校经堂,复选调武昌两湖书院深造,光绪二十七年(1901年)毕业于武汉两湖书院,次年春被湖广总督张之洞选派去日本留学,入东京弘文学院师范科学习。

他喜好军事,课余曾请日本军官讲授军事课程,每天清晨必练习骑马、射击,为日后领导武装起义准备了条件。

投笔从戎光绪二十九年,为抗议沙皇俄国侵占我国东北,与同学二百余人组织拒俄义勇队(后改为学生军、军国民教育会)。

同年回国,在长沙邀集陈天华、宋教仁等二十余人集会,成立革命团体华兴会,被公推为会长。

随后联络会党,仪定于次年秋乘慈禧过70岁生日时在长沙起义。

事泄,黄兴逃亡日本。

光绪三十一年,在日本结识孙中山,大力支持孙筹组革命组织同盟会,任同盟会庶务(相当于协理),成为会中仅次于孙的领袖,随后即将主要精力放在发展革命分子、组织武装起义上。

他亲自掌握留日陆军学生的入会工作,从中选拔坚定分子组织“丈夫团”,为武装起义准备力量。

领导义军光绪三十三年至河内,先后参与或指挥了钦州、防城起义,镇南关起义,钦州、廉州、上思起义,云南河口起义,都遭失败。

宣统元年(1909年)秋,受孙中山委托,在香港成立同盟会南方支部,策划在广州新军中发动起义。

次年春,起义再次失败。

十月,与孙中山等在南洋摈榔屿(在今马来西亚)集会,决定集中全党人力财力,在广州再举行起义。

辛亥革命历史意义及其失败原因

辛亥革命历史意义及其失败原因

1.引言

介绍辛亥革命是中国近代史上的重要事件,发生在1911年至1912年期间,标志着中国封建帝制的终结。

2.辛亥革命的背景

解释清末中国社会的政治、经济和文化状况,包括外国列强的、清的腐败和内忧外患等原因。

3.辛亥革命的起因

讲述辛亥革命爆发的具体事件,如武昌起义、南京临时的成立等。

4.辛亥革命的进程

详细阐述革命的发展过程,包括各地起义、军事行动和国共合作等,着重描述北方政权的推翻和南方政权的建立。

5.辛亥革命的意义

归纳总结辛亥革命对中国历史的深远影响,包括政治体制的变革、社会结构的调整以及国家主权的恢复等。

6.辛亥革命的失败原因

分析导致辛亥革命事实上未能真正实现民主和国家统一的各种因素,如地方割据、军阀混战等。

7.结论

对辛亥革命的历史意义和失败原因进行总结,并指出其对中国现代化进程的启示和教训。

附件:

附件一:辛亥革命相关照片和插图

附件二:辛亥革命相关文件和文字资料

法律名词及注释:

1.君主立宪制:以君主为国家元首,同时设立宪法所规定的权力机构。

2.军阀:指在辛亥革命后,中国分裂成各地军事势力强大的地方割据。

3.地方割据:指各地实力强大的军阀掌握一定地域,形成独立的政权。

4.清:中国封建时代的,清朝最后一个朝代的统治者。

历史剧:辛亥革命人物:孙中山、黄兴、秋瑾、林觉民、陈意映(林觉民妻)、熊秉坤、金兆龙、袁世凯、罗纶、官吏甲、官吏乙、张鸣崎、兵丁(两员)第一幕山雨欲来(旁白)革命前的中国,列强争相侵入,中华民族面临着亡国灭种的危机。

而那时的政府卖国求荣。

全然不顾人民的死活,就这样,一场旨在推翻清朝政府的革命呼之欲出。

第二幕革命烽火1907年7月6日,徐锡麟于巡警学堂,毕业典礼上当众枪杀恩铭,聚众起义,被捕,后被处以剜心极刑。

而在绍兴,革命志士秋瑾闻徐锡麟牺牲之噩耗,拒绝一切要她离开的劝告,于13日下午,被清军抓获。

第一场场景:绍兴城古轩亭口人物:秋瑾、官吏乙(秋瑾上对观众)我此番赴死是为革命,中国妇女还没有为革命流过血,当从我秋瑾始。

纵使世人并不尽只革命为何物,竟让我狠心抛家弃子。

我此番赴死正为回答革命为何物,革命是为了给世人一个风雨不侵的家,给孩子一个宁静温和的世界。

纵使这些被奴役久了的人早已麻木。

不知宁静温和为何物。

(官吏手拿照片问秋瑾):这两个孩子就要失去母亲了。

(秋瑾冷笑):我的死是为了天下的孩子。

官:你认为这样做值得吗?秋:废话少说,动手吧!(官示意,兵丁上,押秋瑾下)(旁白)1907年7月15日,秋瑾就义于绍兴,古轩亭口,年仅32岁。

面对敌人的严刑拷打,只用“秋风秋雨愁煞人”以对。

鉴湖女侠的期望“给世人一个安宁祥和的家”早已实现。

第二场场景:林觉民家人物:林觉民、陈意映(1911年,林觉民从日本留学归来,决心去参加广州起义,回家与妻诀别)陈在台中,林上,作敲门状,陈开门,见觉民陈(惊喜状):意洞,你回来了。

我有个好消息要告诉你,你要当爹了。

林:是吗,多久了,怎么不告诉我呢?陈:刚想给你写信,你就回来了。

你说给孩子起个什么名字呢?(林在一旁沉默不语)陈:意洞,你怎么了?林(作搪塞状):没、没。

(稍作沉默)我多么希望天下的有情人能终成眷属,然而现在遍地血腥阴云,满街凶狼恶犬,有几家能称心满意呢?陈(无奈的):你总是这样。