§3 解三角形的实际应用举例

- 格式:ppt

- 大小:2.28 MB

- 文档页数:56

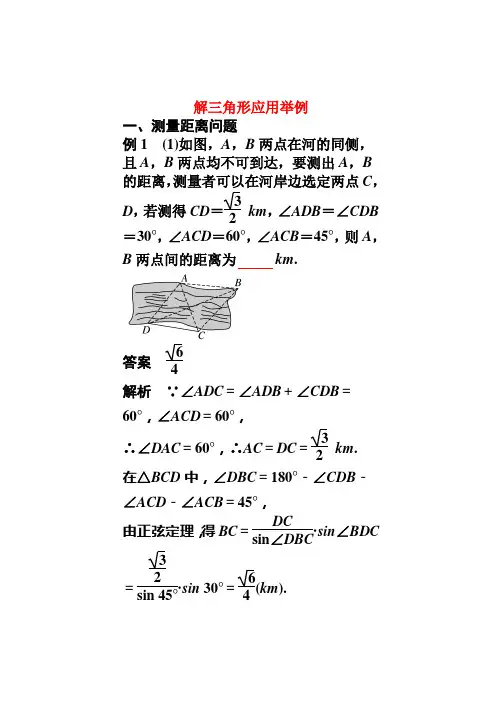

解三角形应用举例一、测量距离问题例1(1)如图,A,B两点在河的同侧,且A,B两点均不可到达,要测出A,B 的距离,测量者可以在河岸边选定两点C,D,若测得CD=32km,∠ADB=∠CDB=30°,∠ACD=60°,∠ACB=45°,则A,B两点间的距离为km.答案6 4解析∵∠ADC=∠ADB+∠CDB=60°,∠ACD=60°,∴∠DAC=60°,∴AC=DC=32km.在△BCD中,∠DBC=180°-∠CDB-∠ACD-∠ACB=45°,由正弦定理,得BC=DCsin∠DBC·sin∠BDC=32sin 45°·sin 30°=64(km).在△ABC中,由余弦定理,得AB2=AC2+BC2-2AC·BCcos 45°=34+38-2×32×64×22=38.∴AB=64km.∴A,B两点间的距离为64km.(2)如图,为了测量两座山峰上P,Q两点之间的距离,选择山坡上一段长度为300 3 m且和P,Q两点在同一平面内的路段AB的两个端点作为观测点,现测得∠PAB=90°,∠PAQ=∠PBA=∠PBQ=60°,则P,Q两点间的距离为m.答案900解析由已知,得∠QAB=∠PAB-∠PAQ=30°.又∠PBA=∠PBQ=60°,∴∠AQB=30°,∴AB=BQ.又PB为公共边,∴△PAB≌△PQB,∴PQ =PA.在Rt△PAB中,AP=AB·tan 60°=900(m),故PQ=900 m,∴P,Q两点间的距离为900 m.二、测量高度问题例2如图所示,为测量一树的高度,在地面上选取A,B两点,从A,B两点分别测得树尖的仰角为30°,45°,且A,B 两点间的距离为60 m,则树的高度为m.答案30+30 3解析在△PAB中,∠PAB=30°,∠APB =15°,AB=60 m,sin 15°=sin(45°-30°)=sin 45°cos 30°-cos 45°sin 30°=22×32-22×12=6-2 4,由正弦定理得PB sin 30°=AB sin 15°, 所以PB =12×606-24=30(6+2), 所以树的高度为PB ·sin 45°=30(6+2)×22=(30+303)(m ). 三、测量角度问题例3 已知岛A 南偏西38°方向,距岛A 3海里的B 处有一艘缉私艇.岛A 处的一艘走私船正以10海里/小时的速度向岛北偏西22°方向行驶,问缉私艇朝何方向以多大速度行驶,恰好用0.5小时能截住该走私船?⎝⎛⎭⎫参考数据:sin 38°≈5314,sin 22°≈3314 解 如图,设缉私艇在C 处截住走私船,D 为岛A 正南方向上一点,缉私艇的速度为x 海里/小时,结合题意知BC =0.5x ,AC =5,∠BAC =180°-38°-22°=120°.由余弦定理可得BC 2=AB 2+AC 2-2AB ·ACcos 120°,所以BC 2=49,所以BC =0.5x =7, 解得x =14.又由正弦定理得sin ∠ABC =AC ·sin ∠BAC BC=5×327=5314, 所以∠ABC =38°,又∠BAD =38°,所以BC ∥AD ,故缉私艇以14海里/小时的速度向正北方向行驶,恰好用0.5小时截住该走私船. 素养提升 数学抽象是指舍去事物的一切物理属性,得到数学研究对象的思维过程,主要包括:从数量与数量关系、图形与图形关系中抽象出数学概念及概念之间的关系,从事物的具体背景中抽象出一般规律和结构,并且用数学符号或数学术语予以表征.从实际问题中抽象出距离、高度、角度等数学问题,然后利用正弦定理、余弦定理求解,很好地体现了数学抽象的数学素养.。

第3节 解三角形在实际生活中的应用

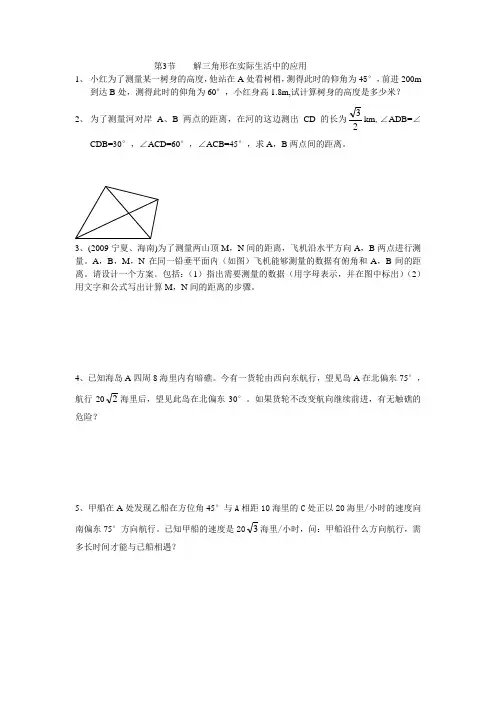

1、 小红为了测量某一树身的高度,他站在A 处看树梢,测得此时的仰角为45°,前进200m

到达B 处,测得此时的仰角为60°,小红身高1.8m,试计算树身的高度是多少米?

2、 为了测量河对岸A 、B 两点的距离,在河的这边测出CD 的长为2

3km ,∠ADB=∠CDB=30°,∠ACD=60°,∠ACB=45°,求A ,B 两点间的距离。

3、(2009宁夏、海南)为了测量两山顶M ,N 间的距离,飞机沿水平方向A ,B 两点进行测量。

A ,B ,M ,N 在同一铅垂平面内(如图)飞机能够测量的数据有俯角和A ,B 间的距离。

请设计一个方案。

包括:(1)指出需要测量的数据(用字母表示,并在图中标出)(2)用文字和公式写出计算M ,N 间的距离的步骤。

4、已知海岛A 四周8海里内有暗礁。

今有一货轮由西向东航行,望见岛A 在北偏东75°,航行202海里后,望见此岛在北偏东30°。

如果货轮不改变航向继续前进,有无触礁的危险?

5、甲船在A 处发现乙船在方位角45°与A 相距10海里的C 处正以20海里/小时的速度向南偏东75°方向航行。

已知甲船的速度是203海里/小时,问:甲船沿什么方向航行,需多长时间才能与已船相遇?。

距离和高度问题A 级 基础巩固一、选择题1.海上有A 、B 两个小岛相距10海里,从A 岛望C 岛和B 岛成60°的视角,从B 岛望C 岛和A 岛成75°的视角,则B 、C 间的距离是(D )A .103海里B .106海里C .52海里D .56海里[解析]如图,由正弦定理得 BCsin60°=10sin45°,∴BC =5 6.2.学校体育馆的人字形屋架为等腰三角形,如图,测得AC 的长度为4 m ,∠A =30°,则其跨度AB 的长为( D )A .12 mB .8 mC .3 3 mD .4 3 m[解析] 在△ABC 中,已知可得BC =AC =4,∠C =180°-30°×2=120°,所以由余弦定理得AB 2=AC 2+BC 2-2AC ·BC cos120°=42+42-2×4×4×⎝ ⎛⎭⎪⎫-12=48,∴AB =43(m).3.如图所示,为测一树的高度,在地面上选取A ,B 两点,从A 、B 两点分别测得树尖的仰角为30°,45°,且A ,B 两点之间的距离为60 m ,则树的高度为( A )A .(30+303)mB .(30+153)mC .(15+303)mD .(15+153)m[解析] 由正弦定理可得60sin45°-30°=PBsin30°,PB =60×12sin15°=30sin15°.h =PB ·sin45°=30sin15°·sin45°=(30+303)(m).4.甲船在湖中B 岛的正南A 处,AB =3 km ,甲船以8 km/h 的速度向正北方向航行,同时乙船从B 岛出发,以12 km/h 的速度向北偏东60°方向驶去,则行驶15分钟时,两船的距离是( B )A .7 kmB .13 kmC .19 kmD .10-3 3 km[解析] 由题意知AM =8×1560=2,BN =12×1560=3,MB =AB -AM =3-2=1,所以由余弦定理得MN 2=MB 2+BN 2-2MB ·BN cos120°=1+9-2×1×3×(-12)=13,所以MN =13km.5.如图所示,已知两座灯塔A 和B 与海洋观察站C 的距离都等于a (km),灯塔A 在观察站C 的北偏东20°,灯塔B 在观察站C 的南偏东40°,则灯塔A 与灯塔B 的距离为( B )A .a (km)B .3a (km)C .2a (km)D .2a (km)[解析]在△ABC 中,∠ACB =180°-(20°+40°)=120°. ∵AB 2=AC 2+BC 2-2AC ·BC cos120°=a 2+a 2-2a 2×(-12)=3a 2,∴AB =3a (km).6.在200米高的山顶上,测得山下一塔顶与塔底的俯角分别为30°、60°,则塔高为( A )A .4003米B .40033米C .20033米D .2003米[解析] 解法一:如图,设AB 为山高,CD 为塔高,则AB =200,∠ADM =30°,∠ACB =60°,∴BC =200tan30°=20033,AM =DM tan30°=BC tan30°=2003.∴CD =AB -AM =4003.解法二:如图AB 为山高,CD 为塔高. 在△ABC 中,AC =ABsin60°=40033, 在△ACD 中,∠CAD =30°,∠ADC =120°. 由正弦定理CD sin ∠CAD =ACsin ∠ADC .∴CD =40033×1232=4003(米).二、填空题7.一只蜘蛛沿正北方向爬行x cm 捕捉到一只小虫,然后向右转105°,爬行10 cm 捕捉到另一只小虫,这时它向右转135°爬行回它的出发点,则x =1063cm.[解析] 如图,由题意知,∠BAC =75°,∠ACB =45°.∠B =60°,由正弦定理,得x sin ∠ACB =10sin B,∴x =10sin ∠ACB sin B =10×sin45°sin60°=1063.8.如图所示,设A 、B 两点在河的两岸,一测量者在A 所在的河岸边选定一点C ,测出AC 的距离为50 m ,∠ACB =45°,∠CAB =105°后,就可以计算A 、B 两点的距离为50 2 m.[解析] 因为∠ACB =45°,∠CAB =105°, 所以∠ABC =30°, 根据正弦定理可知:AC sin ∠ABC =ABsin ∠ACB,即50sin30°=ABsin45°,解得AB =50 2 m.三、解答题9.海面上相距10海里的A 、B 两船,B 船在A 船的北偏东45°方向上,两船同时接到指令同时驶向C 岛,C 岛在B 船的南偏东75°方向上,行驶了80分钟后两船同时到达C 岛,经测算,A 船行驶了107海里,求B 船的速度.[解析] 如图所示,在△ABC 中,AB =10,AC =107,∠ABC =120°由余弦定理,得AC 2=BA 2+BC 2-2BA ·BC ·cos120°即700=100+BC 2+10BC ,∴BC =20,设B 船速度为v ,则有v =2043=15(海里/小时).即B 船的速度为15海里/小时.10.在某某世博会期间,小明在中国馆门口A 处看到正前方上空一红灯笼,测得此时的仰角为45°,前进200米到达B 处,测得此时的仰角为60°,小明身高1.8米,试计算红灯笼的高度(精确到1 m).[解析] 由题意画出示意图(AA ′表示小明的身高).∵AB =200,∠CA ′B ′=45°,∠CB ′D ′=60°, ∴在△A ′B ′C 中,A ′B ′sin ∠A ′CB ′=B ′Csin45°,∴B ′C =A ′B ′sin45°sin15°=200×226-24=200(3+1).在Rt △CD ′B ′中,CD ′=B ′C ·sin60°=100(3+3),∴CD =1.8+100(3+3)≈475(米). 答:红灯笼高约475米.B 级 素养提升一、选择题1.一货轮航行到M 处,测得灯塔S 在货轮的北偏东15°,与灯塔S 相距20海里,随后货轮按北偏西30°的方向航行30分钟后,又测得灯塔在货轮的东北方向,则货轮的速度为( B )A .20(2+6)海里/时B .20(6-2)海里/时C .20(6+3)海里/时D .20(6-3)海里/时[解析] 设货轮航行30分钟后到达N 处,由题意可知∠NMS =45°,∠MNS =105°, 则∠MSN =180°-105°-45°=30°.而MS =20, 在△MNS 中,由正弦定理得MN sin30°=MSsin105°,∴MN =20sin30°sin105°=10sin 60°+45°=10sin60°cos45°+cos45°sin45°=106+24=10(6-2).∴货轮的速度为10(6-2)÷12=20(6-2)(海里/时).2.如图所示,在山底A 处测得山顶B 的仰角∠CAB =45°,沿倾斜角为30°的山坡向山顶走1 000米到达S 点,又测得山顶仰角∠DSB =75°,则山高BC 为( D )A .500 2 mB .200 mC .1 000 2 mD .1 000 m[解析] ∵∠SAB =45°-30°=15°,∠SBA =∠ABC -∠SBC =45°-(90°-75°)=30°, 在△ABS 中,AB =AS ·sin135°sin30°=1 000×2212=1 0002,∴BC =AB ·sin45°=1 0002×22=1 000(m). 3.一船向正北航行,看见正西方向有相距10 n mlie 的两个灯塔恰好与它在一条直线上,继续航行半小时后,看见一灯塔在船的南偏西60°方向上,另一灯塔在船的南偏西75°方向上,则这艘船的速度是每小时( C )A .5 n mlieB .5 3 n mlieC .10 n mlieD .10 3 n mlie[解析] 如图,依题意有∠BAC =60°,∠BAD =75°,∴∠CAD =∠CDA =15°,从而CD =CA =10, 在Rt △ABC 中,求得AB =5,∴这艘船的速度是50.5=10(n mlie/h).4.要测量底部不能到达的东方明珠电视塔的高度,在黄浦某某岸选择甲、乙两观测点,在甲、乙两点分别测得塔顶的仰角分别为45°,30°,在水平面上测得电视塔与甲地连线及甲、乙两地连线所成的角为120°,甲、乙两地相距500米,则电视塔在这次测量中的高度是( D )A .1002米B .400米C .2003米D .500米[解析] 由题意画出示意图,设高AB =h , 在Rt △ABC 中,由已知BC =h ,在Rt △ABD 中,由已知BD =3h ,在△BCD 中,由余弦定理BD 2=BC 2+CD 2-2BC ·CD ·cos∠BCD 得3h 2=h 2+5002+h ·500,解之得h =500(米).二、填空题5.某地电信局信号转播塔建在一山坡上,如图所示,施工人员欲在山坡上A 、B 两点处测量与地面垂直的塔CD 的高,由A 、B 两地测得塔顶C 的仰角分别为60°和45°,又知AB 的长为40米,斜坡与水平面成30°角,则该转播塔的高度是4033米.[解析] 如图所示,由题意,得∠ABC =45°-30°=15°,∠DAC =60°-30°=30°. ∴∠BAC =150°,∠ACB =15°,∴AC =AB =40米,∠ADC =120°,∠ACD =30°, 在△ACD 中,由正弦定理,得CD =sin ∠CAD sin ∠ADC ·AC =sin30°sin120°·40=4033.6.如图,一辆汽车在一条水平的公路上向正东行驶,到A 处时,测量公路南侧远处一山顶D 在东偏南15°的方向上,行驶5 km 后到达B 处,测得此山顶在东偏南30°的方向上,仰角为15°,则此山的高度CD 等于5(2-3)km.[解析] 在△ABC 中,∠A =15°,∠ACB =30°-15°=15°, 所以BC =AB =5.又CD =BC ·tan∠DBC =5×tan15°=5×tan(45°-30°)=5(2-3).三、解答题7.(2018·全国卷Ⅰ理,17)在平面四边形ABCD 中,∠ADC =90°,∠A =45°,AB =2,BD =5.(1)求cos ∠ADB ; (2)若DC =22,求BC .[解析] (1)在△ABD 中,由正弦定理得BD sin ∠A =ABsin ∠ADB ,即5sin 45°=2sin ∠ADB ,所以sin ∠ADB =25.由题设知,∠ADB <90°, 所以cos ∠ADB =1-225=235. (2)由题设及(1)知,cos ∠BDC =sin ∠ADB =25. 在△BCD 中,由余弦定理得BC 2=BD 2+DC 2-2BD ·DC ·cos∠BDC =25+8-2×5×22×25=25, 所以BC =5.8.某人在M 汽车站的北偏西20°的方向上的A 处,观察到点C 处有一辆汽车沿公路向M 站行驶.公路的走向是M 站的北偏东40°.开始时,汽车到A 的距离为31千米,汽车前进20千米后,到A 的距离缩短了10千米.问汽车还需行驶多远,才能到达M 汽车站?[解析] 由题画出示意图如图所示,设汽车前进20千米后到达B 处,在△ABC 中,AC =31,BC =20,AB =21.由余弦定理得cos C =AC 2+BC 2-AB 22AC ·BC =2331,则sin C =12331,所以sin ∠MAC =sin(120°-C )=sin120°cos C -cos120°sin C =35362.在△MAC 中,由正弦定理得MC =AC ·sin∠MAC sin ∠AMC =3132×35362=35,从而MB =MC -BC =15.即汽车还需行驶15千米才能到达M汽车站.。

解三角形的实际应用举例一 学习目标1.明确仰角、俯角、方位角的概念,并能正确作图、读图,提高运用正余弦定理解决实际问题的能力.2.在解三角形的实际应用问题中,进一步体会数学建模的思想,掌握数学建模的方法.3.体验数学知识来源于实际生活,体验数学在实际问题中的应用. 重点:构建数学模型,解决实际问题.难点:数学建模的过程及解三角形的运算.二 问题导学用15分钟仔细研读课本p58-61内容并思考回答下列问题1.怎样测量一个底部不能到达的建筑物的高度?怎样选择观测点?怎样测量求解?2.怎样测量地面上两个不能到达的地方之间的距离(比如大海中两个海岛的距离)?怎样选择观测点?怎样测量求解?3. 实际问题:(1)有关概念 :仰角与俯角:水平视线和目标视线的夹角.方位角 :一般为指北方向线顺时针到目标方向线的水平角. 坡角 :坡面与水平面的夹角.(2)解三角形的一般思路:①读懂题意,理解问题的实际背景,理解题中的有关名词的含义,如坡度、仰角、俯角、方位角等.②根据题意画出示意图,将实际问题抽象成解三角形模型,选择正弦定理、余弦定理等有关知识求解.③将三角形的解还原为实际意义,检验解出的答案是否具有实际意义,对解进行取舍.4. 正弦定理及其变形和余弦定理及其变形小试牛刀1.如图,设A 、B 两点在河的两岸,一测量者在A 的同侧,在所在的河岸边选定一点C ,测出AC 的距离为50 m , ∠ACB =45°,∠CAB =105°后,就可以计算出A 、B 两点的距离为( ) A .50 2 m B .50 3 m C .25 2 m D.2522 m2. 如下图,为了测量隧道AB 的长度,给定下列四组数据,测量应当用数据( )A.α、a 、bB.α、β、aC.a 、b 、γD.α、β、γ3. 一船向正北航行,看见正西方向有相距10海里的两个灯塔恰好与它在一条直线上,继续航行半小时后,看见一灯塔在船的南偏西60°方向,另一灯塔在船的南偏西75°方向,则这只船的速度是每小时( )A .5海里B .53海里C .10海里D .103海三 合作探究例1:怎样测量一个底部不能到达的建筑物的高度?要测量底部不能到达的电视塔AB 的高度,在C 点测得塔顶A 的仰角是450,在D 点测得塔顶A 的角是300,并测得水平面上的cm CD BCD 40,120==∠ ,求电视塔的高度。

解三角形的方法与应用三角形作为几何学中的基本图形之一,其性质和应用广泛存在于数学、物理、建筑学等领域。

解三角形是指根据已知条件求解出三角形的各边长、角度等未知数值。

本文将介绍解三角形的常用方法和一些实际应用案例。

一、通过两边和夹角解三角形当已知三角形两边长度和夹角时,可以通过余弦定理来求解三角形的第三边长度。

余弦定理的数学表达式为:c^2 = a^2 + b^2 - 2abcosC其中a、b为已知两边的长度,c为未知边的长度,C为已知的夹角。

通过直接代入数值,可以计算出c的值。

例如,已知一个三角形两边分别为3cm和4cm,夹角为60度,我们可以使用余弦定理计算出第三边的长度。

代入公式,得:c^2 = 3^2 + 4^2 - 2×3×4×cos60°c^2 = 9 + 16 - 24×0.5c^2 = 1由于c的长度必须为正数,我们可以得出c的值为1cm。

因此,该三角形的第三边长度为1cm。

二、通过两角和一边解三角形当已知三角形两角和一边的长度时,可以通过正弦定理来求解三角形的其他未知量。

正弦定理的数学表达式为:a/sinA = b/sinB = c/sinC其中a、b、c为三角形的三边长度,A、B、C为对应的角度。

通过已知条件,可以构建一个比例方程组,从而求解出未知量。

例如,已知一个三角形两角分别为30度和60度,一边的长度为3cm。

我们可以使用正弦定理来求解其他未知量。

根据正弦定理可以得到以下两个等式:3/sin30° = b/sin60°3/sin30° = c/sin90°通过解方程组,可以求解出其他两条边的长度。

计算结果显示,b 的长度为3√3 cm,c的长度为6 cm。

三、实际应用案例解三角形在很多实际问题中都有应用。

以下是几个常见的实际应用案例:1.测量高度:当无法直接测量高处物体的高度时,可以通过观察其与地面或水平面的夹角,并测量与观察点的水平距离,利用三角形的性质计算出高度。

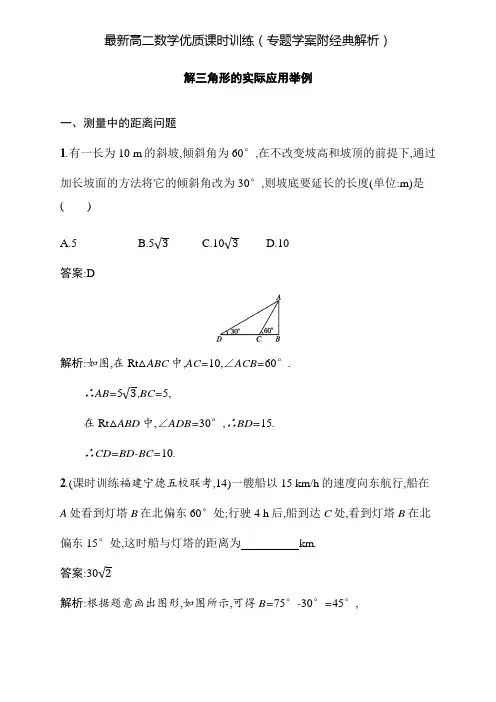

解三角形的实际应用举例一、测量中的距离问题1.有一长为10 m的斜坡,倾斜角为60°,在不改变坡高和坡顶的前提下,通过加长坡面的方法将它的倾斜角改为30°,则坡底要延长的长度(单位:m)是()A.5B.5√3C.10√3D.10答案:D解析:如图,在Rt△ABC中,AC=10,∠ACB=60°.∴AB=5√3,BC=5,在Rt△ABD中,∠ADB=30°,∴BD=15.∴CD=BD-BC=10.2.(课时训练福建宁德五校联考,14)一艘船以15 km/h的速度向东航行,船在A处看到灯塔B在北偏东60°处;行驶4 h后,船到达C处,看到灯塔B在北偏东15°处,这时船与灯塔的距离为km.答案:30√2解析:根据题意画出图形,如图所示,可得B=75°-30°=45°,在△ABC 中,根据正弦定理得,AC sinB=BC sin∠BAC,即√22=BC12,∴BC=30√2 km,即此时船与灯塔的距离为30√2 km .3.(课时训练福建厦门高二期末,15)如图,某观测站C 在A 城的南偏西20°,一条笔直公路AB ,其中B 在A 城南偏东40°,B 与C 相距31千米.有一人从B 出发沿公路向A 城走去,走了20千米后到达D 处,此时C ,D 之间的距离为21千米,则A ,C 之间的距离是 千米.答案:24解析:由已知得CD=21,BC=31,BD=20,在△BCD 中,由余弦定理得cos ∠BDC=212+202-3122×21×20=-17.设∠ADC=α,则cos α=17,sin α=4√37. 在△ACD 中,由正弦定理,得AC=21sinαsin60°=24.二、测量中的高度与角度问题4.如图,D ,C ,B 三点在地面同一直线上,DC=a ,从C ,D 两点测得A 点的仰角分别是β,α(α<β),则A点距离地面的高度AB 等于( )A.asinαsinβsin(β-α)B.asinαsinβcos(α-β)C.asinαcosβsin(β-α)D.acosαsinβcos(α-β)答案:A解析:在△ACD中,∠DAC=β-α,DC=a,∠ADC=α,由正弦定理得AC=asinαsin(β-α),∴在Rt△ACB中,AB=AC sin β=asinαsinβsin(β-α).5.运动会开幕式上举行升旗仪式,在坡度15°的看台上,同一列上的第一排和最后一排测得旗杆顶部的仰角分别为60°和30°,第一排和最后一排的距离为10√6 m(如图所示),则旗杆的高度为()A.10 mB.30 mC.10√3 mD.10√6 m答案:B解析:如图所示,由题意知∠AEC=45°,∠ACE=180°-60°-15°=105°,∴∠EAC=180°-45°-105°=30°,由正弦定理知CEsin∠EAC =ACsin∠CEA,∴AC=CE·sin∠CEAsin∠EAC=20√3(m),∴在Rt△ABC中,AB=AC·sin∠ACB=30(m).∴旗杆的高度为30 m.6.当甲船位于A处时获悉,在其正东方向相距20 n mile的B处有一艘渔船遇险等待营救,甲船立即前往营救,同时把消息告知在甲船的南偏西30°,相距10 n mile C处的乙船,乙船立即朝北偏东θ角的方向沿直线前往B处救援,则sin θ的值等于()A.√217B.√22C.√32D.5√714答案:D解析:根据题目条件可作图如图:在△ABC中,AB=20,AC=10,∠CAB=120°,由余弦定理有BC2=AB2+AC2-2AB·AC cos∠CAB=202+102-2×20×10cos 120°=700, ∴BC=10√7.再由正弦定理得ABsin∠ACB =BCsin∠CAB,∴sin∠ACB=AB·sin∠CABBC=10√7=√217.又0°<∠ACB<90°,∴cos∠ACB=2√77,∴sin θ=sin(30°+∠ACB )=sin 30°cos ∠ACB+cos 30°sin ∠ACB =12×2√77+√32×√217=5√714. 7.某海岛周围38 n mile 有暗礁,一轮船由西向东航行,初测此岛在北偏东60°方向,航行30 n mile 后测得此岛在东北方向,若不改变航向,则此船 触礁的危险(填“有”或“无”). 答案:无解析:由题意在△ABC 中,AB=30 n mile,∠BAC=30°,∠ABC=135°,∴∠ACB=15°. 由正弦定理,得BC=AB sin∠ACB·sin ∠BAC=30sin15°·sin 30°=√6-√24=15(√6+√2).在Rt △BDC 中,CD=√22BC=15(√3+1)>38.∴无触礁的危险.8.如图,在一个特定时段内,以点E 为中心的7海里以内海域被设为警戒水域.点E 正北55海里处有一个雷达观测站A.某时刻测得一艘匀速直线行驶的船只位于点A 北偏东45°且与点A 相距40√2海里的位置B ,经过40分钟又测得该船已行驶到点A 北偏东45°+θ(其中sinθ=√2626,0°<θ<90°)且与点A 相距10√13海里的位置C. (1)求该船的行驶速度(单位:海里/小时);(2)若该船不改变航行方向继续行驶,判断它是否会进入警戒水域,并说明理由.解:(1)因为AB=40√2,AC=10√13,∠BAC=θ,sin θ=√2626,0°<θ<90°, 所以cos θ=√1-(√2626)2=5√2626.由余弦定理得BC=√AB 2+AC 2-2AB ·AC ·cosθ=10√5,所以该船的行驶速度为v=10√523=15√5(海里/小时).(2)设直线AE 与BC 的延长线相交于点Q. 在△ABC 中,由余弦定理得 cos ∠ABC=AB 2+BC 2-AC 22AB ·BC=√2)2√5)2√13)22×40√2×10√5=3√1010, 所以sin ∠ABC=√1-cos 2∠ABC =√1-910=√1010. 在△ABQ 中,由正弦定理得AQ=ABsin∠ABC sin (45°-∠ABC )=40√2×√1010√22×2√1010=40.因为AE=55>40=AQ ,所以点Q 位于点A 和点E 之间,且QE=AE-AQ=15.过点E 作EP ⊥BC 于点P ,则EP 为点E 到直线BC 的距离. 在Rt △QPE 中,PE=QE ·sin ∠PQE=QE ·sin ∠AQC=QE ·sin(45°-∠ABC )=15×√55=3√5<7.故该船会进入警戒水域.(建议用时:30分钟)1.如图,已知两座灯塔A 和B 与海岸观察站C 的距离相等,灯塔A 在观察站C 的北偏东40°,灯塔B 在观察站C 的南偏东60°,则灯塔A 在灯塔B 的( )的位置. A.北偏东10° B.北偏西10°C.南偏东10°D.南偏西10° 答案:B解析:由图可知,∠ACB=180°-(40°+60°)=80°.又∵AC=BC,∴∠A=∠CBA=1(180°-80°)=50°.2∵CE∥BD,∴∠CBD=∠BCE=60°,∴∠ABD=60°-50°=10°.∴灯塔A在灯塔B的北偏西10°的位置.2.如图所示,为测一树的高度,在地面上选取A,B两点(点A,B与树根部在同一直线上),从A,B两点分别测得树尖的仰角为30°,45°,且A,B两点之间的距离为60 m,则树的高度为()A.(30+30√3) mB.(30+15√3) mC.(15+30√3) mD.(15+3√3) m答案:A解析:设树高为h,则由题意得√3h-h=60,∴h==30(√3+1)=(30√3+30)(m).√3-13.一艘客船上午9:30在A处,测得灯塔S在它的北偏东30°,之后它以32 n mile/h的速度继续沿正北方向匀速航行,上午10:00到达B处,此时测得船与灯塔S相距8√2 n mile,则灯塔S在B处的()A.北偏东75°B.东偏南75°C.北偏东75°或东偏南75°D.以上方位都不对答案:C解析:根据题意画出示意图,如图,由题意可知AB=32×12=16,BS=8√2,∠A=30°.在△ABS中,由正弦定理得ABsinS =BSsinA,sin S=ABsinABS=8√2=√22,∴S=45°或135°,∴B=105°或15°,即灯塔S在B处的北偏东75°或东偏南75°.4.一货轮航行到M处,测得灯塔S在货轮的北偏东15°方向,与灯塔S相距20 n mile,随后货轮按北偏西30°的方向航行3 h后,又测得灯塔在货轮的东北方向,则货轮的速度为()A.103(√6+√2) n mile/hB.103(√6−√2) n mile/hC.103(√6+√3) n mile/hD.103(√6−√3) n mile/h答案:B解析:如图,设货轮的时速为v,则在△AMS中,∠AMS=45°,∠SAM=105°,∠ASM=30°,SM=20,AM=3v.由正弦定理得3vsin30°=20sin105°,即v=206sin105°=103(√6−√2)(n mile/h).5.某人站在山顶向下看一列车队向山脚驶来,他看见第一辆车与第二辆车的俯角差等于他看见第二辆车与第三辆车的俯角差,则第一辆车与第二辆车的距离d1与第二辆车与第三辆车的距离d2之间的关系为()A.d1>d2B.d1=d2。

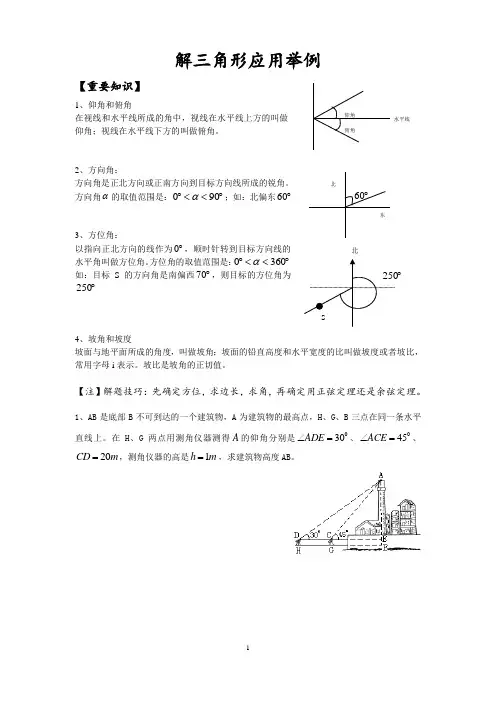

解三角形应用举例【重要知识】1、仰角和俯角在视线和水平线所成的角中,视线在水平线上方的叫做仰角;视线在水平线下方的叫做俯角。

2、方向角:方向角是正北方向或正南方向到目标方向线所成的锐角。

方向角α的取值范围是:︒<<︒900α;如:北偏东︒603、方位角:以指向正北方向的线作为︒0,顺时针转到目标方向线的水平角叫做方位角。

方位角的取值范围是:︒<<︒3600α如:目标S 的方向角是南偏西︒70,则目标的方位角为︒2504、坡角和坡度坡面与地平面所成的角度,叫做坡角;坡面的铅直高度和水平宽度的比叫做坡度或者坡比,常用字母i 表示。

坡比是坡角的正切值。

【注】解题技巧:先确定方位,求边长,求角,再确定用正弦定理还是余弦定理。

1、AB 是底部B 不可到达的一个建筑物,A 为建筑物的最高点,H 、G 、B 三点在同一条水平直线上。

在H 、G 两点用测角仪器测得A 的仰角分别是030ADE ∠=、045ACE ∠=、20CD m =,测角仪器的高是1h m =,求建筑物高度AB 。

水平线 仰角 俯角 ︒60 北 东 ︒250 北 S2、如图,设A、B两点在河的两岸,要测量两点之间的距离,测量者在A的同侧,在所在的河岸边选定一点C,测出AC的距离是42m,∠BAC=45︒,∠ACB=︒75。

求A、B两点的距离.3、为了开凿隧道,要测量隧道上D、E间的距离,为此在山的一侧选取适当点C,如图,测得CA=400m,CB=600m,∠ACB=60°,又测得A、B两点到隧道口的距离AD=80m,BE=40m(A、D、E、B在一条直线上),计算隧道DE的长.4、如图,一辆汽车在一条水平的公路上向正西行驶,到A 处时测得公路南侧远处一山顶D 在西偏北030的方向上,行驶82km 后到达B 处,测得此山顶在西偏北075的方向上,仰角为015,求此山的高度CD.5、如图所示,货轮在海上以h km /40的速度沿着方位角为︒140的方向航行。