物态变化现象总结

- 格式:docx

- 大小:15.32 KB

- 文档页数:4

物理第三章物态变化知识点总结物理第三章物态变化知识点总结「篇一」1、温度:物体的冷热程度叫温度2、摄氏温度(符号:t单位:摄氏度)瑞典的摄尔修斯规定:①把纯净的冰水混合物的温度规定为0℃②把1标准大气压下纯水沸腾时的温度规定为100℃③把0到100℃之间分成100等份,每一等份就是1℃3、温度计原理:液体的热胀冷缩的性质制成的构造:玻璃壳、毛细管、玻璃泡、刻度及液体使用:使用温度计以前,要注意观察量程和认清分度值使用温度计测量液体的温度时做到以下三点:①温度计的玻璃泡要全部浸入被测物体中;②待示数稳定后再读数;③读数时,不要从液体中取出温度计,视线要与液面上表面相平。

4、体温计,实验温度计,寒暑表的主要区别构造量程分度值用法体温计玻璃泡上方有缩口35―42℃ 0.1℃离开人体读数,用前需甩实验温度计无―20―100℃ 1℃不能离开被测物读数,也不能甩寒暑表无―30 ―50℃ 1℃同上5、熔化和凝固物质从固态变成液态叫熔化,熔化要吸热物质从液态变成固态叫凝固,凝固要放热6、熔点和凝固点固体分晶体和非晶体两类熔点:晶体都有一定的熔化温度,叫熔点;非晶体没有熔点凝固点:晶体者有一定的凝固温度,叫凝固点;非晶体没有凝固点同一种物质的凝固点跟它的熔点相同晶体熔化的条件:①达到熔点温度②继续从外界吸热液体凝固成晶体的条件:①达到凝固点温度②继续向外界放热记忆常见的一些晶体与非晶体7、汽化与液化物质从液态变为气态叫汽化,汽化有两种不同的方式:蒸发和沸腾,这两种方式都要吸热。

物质从气态变为液态叫液化,液化有两种不同的方式:降低温度和压缩体积,这两种方式都要放热。

8、蒸发现象定义:蒸发是液体在任何温度下都能发生的,并且只在液体表面发生的汽化现象影响蒸发快慢的因素:液体温度高低,液体表面积大小,液体表面空气流动的快慢9、沸腾现象定义:沸腾是在一定温度下,发生在液体内部和表面同时进行的剧烈的汽化现象液体沸腾的条件:①温度达到沸点②继续吸收热量10、升化和凝化物质从固态直接变成气态叫升华,从气态直接变成固态叫凝华日常生活中的升华和凝华现象(冰冻的湿衣服变干,冬天看到霜)升华吸热,凝华放热重视知识的.系统性要重视知识结构,要系统地掌握好知识结构,不能孤零零的背些定义在脑子里,要有一个对物理课本的系统概念,这样才能把零散的知识系统起来。

物态变化1.温度计是根据液体的热胀冷缩的原理制成的。

2.摄氏度的规定:冰水混合物温度规定为0度,一标准大气压下沸水的温度规定为100度。

3.熔化:物质从固态变成液态的过程叫熔化,要吸热。

4.凝固:物质从液态变成固态的过程叫凝固,要放热。

5.熔点和凝固点:晶体熔化时保持不变的温度叫熔点;晶体凝固时保持不变的温度叫凝固点。

同种晶体的熔点和凝固点相同。

6.晶体和非晶体的重要区别:晶体都有一定的熔化温度(即熔点),而非晶体没有熔点。

7.汽化:物质从液态变为气态的过程叫汽化,汽化的方式有蒸发和沸腾。

都要吸热。

8.蒸发:是在任何温度下,且只在液体表面发生的,缓慢的汽化现象。

9.沸腾:是在一定温度(沸点)下,在液体内部和表面同时发生的剧烈的汽化现象。

液体沸腾时要吸热,但温度保持不变,这个温度叫沸点。

10.液化:物质从气态变成液态的过程叫液化,液化要放热。

使气体液化的方法有:降低温度和压缩体积。

11.升华和凝华:物质从固态直接变成气态叫升华,要吸热;而物质从气态直接变成固态叫凝华,要放热。

光现象1.光的三原色是:红、绿、蓝;2.不可见光包括有:红外线和紫外线。

特点:红外线能使被照射的物体发热,具有热效应(如太阳的热就是以红外线传送到地球上的);紫外线最显著的性质是能使荧光物质发光,另外还可以灭菌。

3.光在真空中传播速度最大,是3×108m/s,而在空气中传播速度也认为是3×108m/s4.光的反射定律:反射光线与入射光线、法线在同一平面上,反射光线与入射光线分居法线两侧,反射角等于入射角。

(注:光路是可逆的)5.漫反射和镜面反射一样遵循光的反射定律。

6.平面镜成像特点:虚像、等大、等距、对称光的折射1.光的折射规律:光从空气斜射入水或其他介质,折射光线与入射光线、法线在同一平面上;折射光线和入射光线分居法线两侧,折射角小于入射角;入射角增大时,折射角也随着增大;当光线垂直射向介质表面时,传播方向不改变。

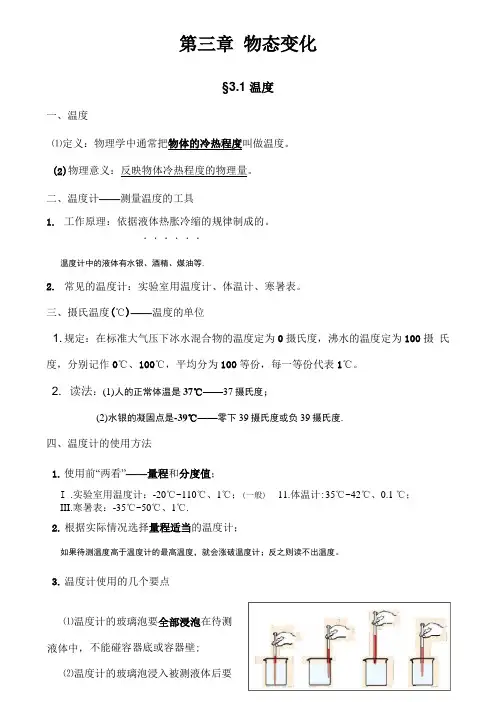

第三章物态变化§3.1 温度一、温度⑴定义:物理学中通常把物体的冷热程度叫做温度。

(2)物理意义:反映物体冷热程度的物理量。

二、温度计——测量温度的工具1.工作原理:依据液体热胀冷缩的规律制成的。

......温度计中的液体有水银、酒精、煤油等.2.常见的温度计:实验室用温度计、体温计、寒暑表。

三、摄氏温度(℃)——温度的单位1. 规定:在标准大气压下冰水混合物的温度定为0摄氏度,沸水的温度定为100摄氏度,分别记作0℃、100℃,平均分为100等份,每一等份代表1℃。

2. 读法:(1)人的正常体温是37℃——37摄氏度;(2)水银的凝固点是-39℃——零下39摄氏度或负39摄氏度.四、温度计的使用方法1.使用前“两看”——量程和分度值;I .实验室用温度计:-20℃~110℃、1℃;(一般) 11.体温计:35℃~42℃、0.1 ℃;III.寒暑表:-35℃~50℃、1℃.2.根据实际情况选择量程适当的温度计;如果待测温度高于温度计的最高温度,就会涨破温度计;反之则读不出温度。

3.温度计使用的几个要点⑴温度计的玻璃泡要全部浸泡在待测液体中,不能碰容器底或容器壁;⑵温度计的玻璃泡浸入被测液体后要稍等一会,不能在示数上升时读数,待示数稳定后再读数;⑶读数时温度计的玻璃泡要继续留在液体中;视线要与温度计中液柱的液面相平.五、体温计1.量程:35℃~42℃;分度值:0.1℃.2.特殊结构:玻璃泡上方有很细的缩口。

使用方法:用前须甩一甩。

(否则只升不降)☆典型例题图11.如右图所示,图1中温度计的示数为36℃;图2中的示数为二9℃。

分析:首先判断液柱的位置:可顺着液柱上升的方向观察,若数字越来越大,则说明液面在0℃以上,应该从0℃向上读;反之则说明液面在0℃以下,应该从0℃向下读。

2. 用体温计测量小强同学的体温是37.9℃,若没有甩过,用它只能测出以下哪位同学的体温( C )A.小红:37.6℃ ;B :小刚:36.9℃ ;C :小明:38.2℃ ;D :小华:36.5℃分析:体温计只升不降的特点。

自然现象中常见的物态变化现象自然界中,我们常常能够观察到各种各样的物态变化现象。

物质在不同的条件下,会发生从一个状态到另一个状态的转变,这就是物态变化。

本文将介绍一些常见的物态变化现象,并探讨其原因和意义。

一、溶解溶解是指一种物质在另一种物质中完全分散形成透明或半透明的混合物。

常见的例子是将糖溶解在水中、盐溶解在水中等。

溶解是一种快速而普遍的物态变化现象,这是因为在溶解过程中,溶质的分子或离子与溶剂的分子进行相互作用,从而形成一个新的物质。

溶解的原理是溶质的分子或离子与溶剂的分子之间发生吸引力或排斥力。

当这种相互作用力大于溶质分子或离子之间的相互作用力时,溶解就会发生。

溶解现象在日常生活中非常常见,对于化学反应、生物过程等都有重要的影响。

二、沸腾沸腾是指液体在一定温度下,凝固体和气体之间发生反复转化的过程。

当液体加热到一定温度时,液体内部的分子能量增加,分子间的相互作用力减弱。

当液体内部的蒸气压等于外部气压时,液体就会发生沸腾。

沸腾时,液体内部会产生气泡,并释放出大量的热量和气体。

沸腾在我们的日常生活中随处可见,如水烧开时发生的沸腾现象。

沸腾的过程中,液体内部的分子与气体相互转化,这种相变过程对于烹饪、发酵等过程至关重要。

三、冻结冻结是指液体在一定温度下,变为固体的物态变化过程。

当液体的温度降低到冰点以下时,液体内部的分子的热能减小,分子的运动速度减慢,分子间的相互作用力增强。

这导致液体分子逐渐排列成规则的晶格结构,形成固体。

冻结现象在我们的生活中非常常见,比如水在零度以下凝固成冰。

冻结不仅对于现实生活有着重要的影响,还在工业生产、自然环境等方面起着重要作用。

四、蒸发蒸发是指液体在一定温度下,从表面向空气中转化为气体的过程。

液体的分子在不断运动中,有的分子能量较高,逃离液面,形成气体的分子,这个过程就是蒸发。

蒸发是一种常见的物态变化现象,比如水洗完衣服晾晒时,水分逐渐蒸发。

蒸发过程中,液体的温度会降低,所以蒸发是一种具有降温作用的物理过程。

物态变化现象知识点总结物态变化是物质由一种物态转换成另一种物态的过程,主要包括固态、液态和气态之间的相互转化。

在日常生活和工业生产中,我们经常会遇到物态变化现象,因此了解物态变化的知识是非常重要的。

本文将从物态变化的基本概念、分类、影响因素和应用等方面对物态变化进行详细的介绍。

一、基本概念物态是指物质所处的状态,主要包括固态、液态和气态。

固态是物质分子间距离较小,分子运动范围有限,分子只能作微小的振动运动,具有一定的形状和体积。

液态是物质分子间距离较大,分子间仍有一定的吸引力,分子运动范围较大,具有一定的形状但无一定的体积。

气态是物质分子间距离很大,分子间几乎无相互作用力,分子运动范围很大,无一定的形状和体积,能扩散填充整个容器。

物态变化是指物质由一种物态转换成另一种物态的过程。

固液相变是指固态物质转变成液态物质的过程,液气相变是指液态物质转变成气态物质的过程,固气相变是指固态物质转变成气态物质的过程。

物态变化是由于物质内部的分子或原子之间的相互作用的变化而发生的,是一种内部结构的改变。

而物态变化过程中,虽然物质的物态发生了改变,但物质的化学成分和质量是不发生变化的。

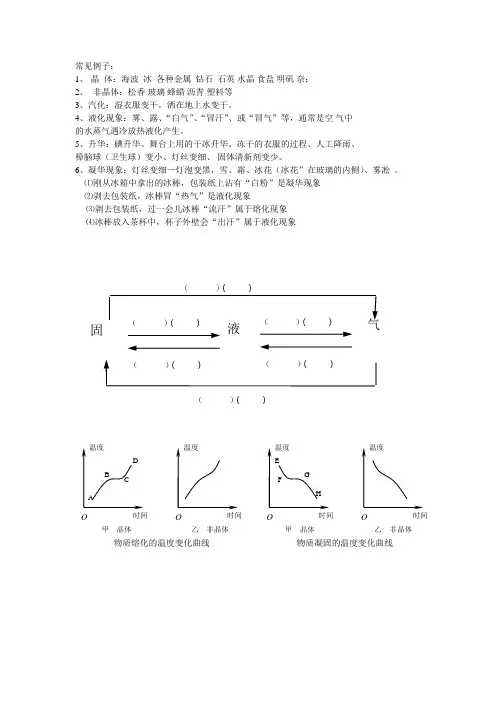

二、分类1. 固液相变固液相变是指固态物质转变成液态物质的过程,主要包括熔化和凝固两种过程。

熔化是指固态物质受热增加分子内能,使分子的振动增强,分子间距离增大,固体结构逐渐瓦解,最终转变成液态;凝固是指液态物质受冷使分子内能减小,分子的振动减弱,分子间距离减小,液体结构逐渐变得有序,最终转变成固态。

2. 液气相变液气相变是指液态物质转变成气态物质的过程,主要包括汽化和液化两种过程。

汽化是指液态物质受热增加分子内能,从液体中脱离出来,蒸发成气体;液化是指气态物质受冷使分子内能减小,从气体中凝聚下来,凝结成液体。

3. 固气相变固气相变是指固态物质转变成气态物质的过程,主要包括升华和凝华两种过程。

升华是指固态物质受热增加分子内能,从固体中直接脱离出来,转变成气态;凝华是指气态物质受冷使分子内能减小,直接从气体中凝聚下来,转变成固态。

一、读谚语,释物态变化1、雪落高山,霜降平原下雪天,高山气温低于山下平地气温,下到高山的雪不易熔化,而下到平地的雪易及时熔化。

所以同样的雪,高山上比平地多。

霜是地面上的水蒸气遇冷凝华的结果,山下平地表面上的水蒸气比高山上多,故平地易形成霜,而高山不易形成霜。

2、水缸出汗,不用挑担(水缸穿裙子,天就要下雨)缸中的水由于蒸发,水面以下部分温度比空气温度低,空气中的水蒸气遇到温度较低的缸的外表面就产生了液化现象,水珠附着在水缸外面。

睛天时由于空气中水蒸气含量少,虽然水蒸气也会在水缸外表面液化,但微量的液化很快又蒸发了,不能形成水珠。

如果空气潮湿,水蒸发就很慢,水缸外表面的液化大于汽化,就有水珠出现了,空气中水蒸气的含量大,降雨的可能性大,当然不用挑水浇地了。

3、开水不响,响水不开因为烧水时水中的气泡上升会发出响声,气泡上升得越快,发出的响声越大,气泡上升的快慢与水壶底部的水和表面的水的温差有关,温差越大,气泡上升越快。

开始烧水时,接触壶底的水温度较高,表面的水温度较低,温差较大,气泡上升快,故“响水不开”。

当水沸腾时,壶底的水与表面的水温度基本相等,水中的气泡上升变慢,故“开水不响”。

4、冰冻三尺,非一日之寒结冰是水的凝固现象,水的温度在0℃—4℃之间是反常膨胀,即热缩冷胀。

冬天,当气温下降时,上层河水的温度较低,密度较大,就要下沉,河底水的温度高,密度较小,就要上升,形成对流,使全部河水不断冷却。

当整个河水的温度都降到4℃时,对流就停止了。

气温继续下降时,上层河水的温度继续下降,河底水的温度仍保持4℃。

当上层的河水温度降到0℃并继续放热时,河面开始结冰。

从这以后,由于水和冰都是热的不良导体,光滑明亮的冰面又能防止辐射,因此,热传递的三种方式都不易进行,冰下的水放热极为缓慢,结成厚厚的冰需要时间很长,所以才有“冰冻三尺,非一日之寒”的说法。

5、下雪不冷,化雪冷雪是由空气中的水蒸气凝华或小水珠凝固而形成的,由于凝华和凝固都是放热过程,所以感觉不冷,而雪熔化是吸热过程,所以感觉冷。

常见例子:

1、 晶 体:海波 冰 各种金属 钻石 石英 水晶 食盐 明矾 奈;

2、 非晶体:松香 玻璃 蜂蜡 沥青 塑料等

3、汽化:湿衣服变干,洒在地上水变干。

4、液化现象:雾、露、“白气”、“冒汗”、或“冒气”等,通常是空 气中

的水蒸气遇冷放热液化产生。

5、升华:碘升华、舞台上用的干冰升华、冻干的衣服的过程、人工降雨、

樟脑球(卫生球)变小、灯丝变细、 固体清新剂变少。

6、凝华现象:灯丝变细—灯泡变黑,雪、霜、冰花(冰花”在玻璃的内侧)、雾凇 。

⑴刚从冰箱中拿出的冰棒,包装纸上沾有“白粉”是凝华现象

⑵剥去包装纸,冰棒冒“热气”是液化现象

⑶剥去包装纸,过一会儿冰棒“流汗”属于熔化现象

⑷冰棒放入茶杯中,杯子外壁会“出汗”属于液化现象

O

时间

O 时间 O 时间 O 时间 甲 晶体 甲 晶体 乙 非晶体 乙 非晶体 物质熔化的温度变化曲线 物质凝固的温度变化曲线

固

( )( ) ( )( )。

初中物理物态变化所有知识点全整理(优秀7篇)液体温度计是根据液体热胀冷缩的规律制成的。

使用温度计前应先观察它的量程和分度值。

温度计的使用方法:(1)温度计的玻璃泡要全部浸入被测液体中,不要碰到容器底或容器壁。

(2)要等温度计的示数稳定后再读数;(3)读数时温度计的玻璃泡要继续留在液体中,视线要与液柱的上表面相平。

物态变化:(1)熔化:固→液,吸热(冰雪融化)(2)凝固:液→固,放热(水结冰)(3)汽化:液→气,吸热(湿衣服变干)(4)液化:气→液,放热(液化气)(5)升华:固→气,吸热(樟脑丸变小)(6)凝华:气→固,放热(霜的形成)晶体、非晶体的熔化图像:液体沸腾的条件:(1)达到沸点(2)继续吸热自然界水循环现象中的物态变化:(1)雾、露――――液化(2)雪、霜――――凝华使气体液化的途径:(1)降低温度(2)压缩体积公式学习,物理钥匙篇二每一个公式都有一定的适用范围,不能乱用,每一个字母都有着特定含义,需要理解:例如p=F/S中“S”指两物全接触的公共面积,这个公式既适用于固体,也可适用于液体和气体,而p=ρ物gh来说适用范围就更小,只适用规则固体物体放在水平面上产生的压强。

我们面对每一个公式不能机械记忆其等量关系,建议应从以下五个方面进行扩展,这样才能形成知识体系,提升学习物理的效率。

1、根据公式想物理概念,对于ρ=m/V,v=s/t,p=F/s,W=F·s,可以记:单位体积物体的质量叫物质的密度。

2、根据公式记单位,记住物理量的国际单位、常用单位、单位进率。

3、根据公式想变形公式,多进行这样的训练有利于扩展思维,提高分析问题的能力。

4、根据公式记影响物理量的因素,例如从f=Fμ记影响滑动摩擦力大小因素是压力大小和接触面的粗糙程度,且成正比,又如通过p=F/S记影响压强大小的因素,其实质是乘积式或比值式的物理量都可以采用这种方法。

5.通过公式想实验公式是实验的原理所在,从公式中想所要测的物理量,从所测物理量想所需的实验器材,再进一步想实验过程,操作过程中的注意事项。

生活中常见的物态变化现象你在厨房忙活时,水煮开了,哗啦啦的声音就像是在说:“嘿,快来看看我变成蒸汽啦!”这热气腾腾的场面,真的是让人忍不住想要给它一个赞。

记得有次,我做了个煮汤的实验,结果水开得太猛,锅盖都快飞起来,像是在跟我打招呼。

哈哈,气态的水蒸气总是那么轻盈,飘飘荡荡,似乎在天空中开了一场派对。

然后说到冰淇淋,哇,夏天的救星。

那冰冷的口感,真是让人欲罢不能。

可是,如果不小心放在阳光下,嘿嘿,几分钟后就会变成一滩甜蜜的水,像是你心头的“甜蜜负担”,让人心疼不已。

冰淇淋的变化就像生活中的琐事,谁能想到,一不小心就会让一切变得如此复杂呢?还有说到冬天的雪花,简直美得不可方物。

那时候,雪花飘落,仿佛整个世界都被装点得如梦似幻。

可是等到太阳一出来,雪慢慢化成水,瞬间变得湿漉漉,像是打了个小喷嚏,真让人哭笑不得。

雪的变化总是让我想起人生的无常,刚刚还在欢笑,转眼间却又变得那么平淡。

还有水果,比如西瓜,切开后那汁水横流,简直让人垂涎欲滴。

吃的时候,心里想的可不是它的形态变化,而是那一口的清爽。

可没吃完的西瓜放在外面,等它慢慢变得软绵绵,最后就成了那一滩令人作呕的液体。

生活中这些小细节,常常让人感慨万千,变化真是无处不在。

再说说我们平时喝的饮料,听说过“气泡水”吗?那一泡泡的气体,就像是在跟你打招呼,喝一口,瞬间清爽无比。

但如果放久了,那泡泡就会慢慢消失,变得毫无生气,像是人生中的某些瞬间,曾经热闹非凡,后来却变得无趣。

生活就是这样,总有高峰低谷,酸甜苦辣。

还有果冻,哎呀,别提了!做果冻的时候,明明是一团液体,等冷却后就变得像个小孩一样,咕噜噜的,摇摇晃晃。

那样的触感,让人忍不住想捏一捏,可一捏就变得不成样子了。

这让我想到,有时候我们在生活中也太过于追求完美,结果反而失去了原本的乐趣。

哎,天气变化也很有意思。

前几天还在穿短袖,结果一转身就开始下雪,这真是让人感到无比惊讶,仿佛是在玩捉迷藏。

而这变化就像我们的心情一样,时而晴空万里,时而乌云密布,让人捉摸不定。

生活中有趣的物态变化生活中无处不在的物态变化,令我们不禁赞叹自然的奇妙和科技的进步。

下面就让我们一起来探讨一些有趣的物态变化现象。

水的三态变化水是人们生活中不可或缺的一种物质,而它的三态变化就是生活中最常见的物态变化现象。

在不同的温度下,水会发生相应的物态变化。

当水在0℃以下时,变为固态,变成冰。

大家常看到的冰块、雪花就是固态的水。

当温度升高到0℃及以上,水就会变成液态,流淌在瓶子里。

当温度继续升高到100℃,水开始沸腾,变成气态,蒸发出来。

这样的三态变化,令人惊叹。

生命的物态变化除了水的三态变化之外,生命也经历着不同的物态变化。

人类的出生就是一个生命物态变化的示例。

一个小小的精子和卵子在孕育的过程中,经过了一系列的化学反应,最终形成了一个新的生命体——人类。

而在人类的生命周期中,也有着许多值得思考的物态变化现象。

例如,成长中的变化,从婴儿变成小孩,再变成少年、青年、中年和老年,是人类生命物态变化的一个体现。

热力学的物态变化除了水的三态变化,热力学也是生活中常见的物态变化的表现。

温度的变化是热力学物态变化中的一个重要因素。

当物质受到温度的影响,将发生相应的物态变化。

人们常见的热能物态变化的方式是汽车引擎使用汽油和空气,然后将化学能转换成热能进行工作。

当汽车引擎工作中,热能转化成动能,使汽车向前行驶。

再如,冬天的采暖也是热力学物态变化的表现。

当空气中温度低于22摄氏度时,人们就开始使用采暖设备来将热能传递到空气中,起到采暖效果。

身体的化学反应除了上述的物态变化,人类的身体也会发生化学反应,这种反应会对人类的健康产生重要影响。

例如,在人类的肺部中,我们会吸入氧气并与体内的糖和脂肪反应,产生能量。

反应产生的能量会被身体利用,让人类感觉到生命力和活力。

再如,我们的骨骼还会不断地发生变化,新生的骨细胞取代了旧的骨细胞。

这种化学反应的变化不仅会改变我们的骨骼结构,还会改变我们的身体整体构造。

物态变化是生活中一种有趣的现象,无论是从气态、液态和固态的水的三态变化,还是人类的物态变化,或是身体中的化学反应,我们都不能忽略其中的每一个细节。

初中物理知识要点之物态变化物态变化:物质由一种状态变为另一种状态的过程首先利用分子动理论从微观意义上解释物态变化的本质(1)物质是由大量的分子组成的(2)分子永不停息地做着无规则的运动(3)分子之间是有间隔的,并且存在相互作用力:引力和斥力凝华知识点1.凝华定义:物质从气态变成固态的过程,需要放热。

凝华现象:①霜和雪的形成(水蒸气遇冷凝华而成)②冬天看到树上的“雾凇”③冬天,外界温度极低,窗户内侧可看见“冰花”(室内水蒸气凝华)。

2.影响熔点,凝固点的因素影响熔点(凝固点)的两大因素①压强。

平常所说的物质的熔点,通常是指一个大气压时的情况。

对于大多数物质,熔化过程是体积变大的过程,当压强增大时,这些物质的熔点升高;对于像铋、锑、冰来说,熔化过程是体积变小的过程,当压强增大时,这些物质的熔点降低。

②物质中混有杂质。

纯净水和海水的熔点有很大的差异。

熔化知识点熔化定义:物质从固态变成液态的过程需要吸热。

1、熔化现象:①春天“冰雪消融”②炼钢炉中将铁化成“铁水”2、熔化规律:①晶体在熔化过程中,要不断地吸热,但温度保持在熔点不变。

②非晶体在熔化过程中,要不断地吸热,且温度不断升高。

3、晶体熔化必要条件:温度达到熔点、不断吸热。

4、有关晶体熔点(凝固点)知识:①萘的熔点为80.5℃。

当温度为790℃时,萘为固态。

当温度为81℃时,萘为液态。

当温度为80.50℃时,萘是固态、液态或固、液共存状态都有可能。

②下过雪后,为了加快雪熔化,常用洒水车在路上洒盐水。

(降低雪的熔点)③在北方,冬天温度常低于-39℃,因此测气温采用酒精温度计而不用水银温度计。

(水银凝固点是-39℃,在北方冬天气温常低于-39℃,此时水银已凝固;而酒精的凝固点是-117℃,此时保持液态,所以用酒精温度计)5、熔化吸热的事例:①夏天,在饭菜的上面放冰块可防止饭菜变馊。

(冰熔化吸热,冷空气下沉)②化雪的天气有时比下雪时还冷。

(雪熔化吸热)③鲜鱼保鲜,用0℃的冰比0℃的水效果好。

自然现象中的物态变化1、云地面附近的水蒸气上升,越往高空温度越低,当有很多水蒸气的空气升入高空时,水蒸气温度降低液化成小水滴或凝华成小冰晶,这些很小的微粒,能被空气上升气流顶起,逐渐增多后就形成浮云,所以云是由大量的水蒸气和小冰晶组合而成的。

2、雨在一定条件下,云中的小水滴和小冰晶越来越大,达到一定程度时,上升气流无法支持,水滴就会下落,形成了雨。

即它是由水蒸气在高空液化成小水滴后合并成大水滴下落形成的。

3、雾雾一般在清晨出现。

当空气中的水蒸气遇到冷的空气或地面温度突然下降时,如果空气中的水蒸气较多便会液化成小水滴而飘浮在空气中和附着在尘埃上,就形成的雾。

4、露初秋季节空气湿润,夜间温度下降,地面附近的水蒸气在遇到温度较低的树叶、花草等,就会液化成小水滴附在它们上面,形成露水。

5、霜冬天的夜晚,地面的温度迅速降低到0℃以下,空气中的水蒸气就会在地面上迅速凝华而形成固态的白色小晶体,附着在花草树木上,便形成了霜。

6、雪当水蒸气上升到高空,并且高空的气温降到0℃以下时,水蒸气便直接凝华成小冰晶,飘落到地面形成了雪。

7、冰花冬季,室内气温较高,而室外气温低。

室内水蒸汽含量较多的空气遇到寒冷的玻璃时,就凝华为带有“花纹”的冰晶,就是冰花。

8、雾凇雾凇,俗称树挂,是严冬时节出现在吉林松花江畔十里长堤的自然现象。

夜间温度下降,江面上方的水蒸气在岸边遇到树枝等物体时凝华成小冰晶附着在上面便形成了雾凇。

9、冰雹在夏季,上升气流很强,也很不稳定,上升气流会使空气中的水蒸气在高空低温下凝华成小冰晶,当与过冷小水滴碰撞时,小水滴凝固并和小冰晶结合变大成小冰珠,小冰珠下落时,其外层受热熔化成水,这时又可以与其他小冰珠结合。

如果上升气流很强,冰珠就会再次升入高空并凝固在一起变大。

随着气流多次升降,冰珠越来越大,当上升气流托不住时,就会落到地面,形成冰雹。

10、干冰固态二氧化碳,是二氧化碳气体先经高压压缩成液态,再降温制得的白色固体。

生活中常见的物态变化现象(1)当锅烧得温度较高时,洒点水在锅内,会发出“吱吱”的声音,并冒出大量“白气”,这是水先汽化后液化的现象。

(2)在热锅里和烧得温度很高的锅里滴有同样的一滴水,热锅里水滴先蒸干。

原因是水滴滴入温度很高的锅中,接触处的水急剧汽化形成一层水蒸气,这层水蒸气托起尚未汽化完的水滴,减缓了水滴汽化的速度,同时引起了水滴的跳动,跳动过程中,由于水蒸气的散失,水滴受重力作用下落,将又与锅接触,再次形成一层水蒸气而托起水滴。

如此反复,水滴不断跳动,并且逐渐减小直至消失,汽化时间当然长一些,所以后蒸干,而水滴在热锅中直接汽化,很快蒸干。

(3)磨刀时要往菜刀上洒水,因为刀与磨石摩擦生热,刀的温度过高时钢铁硬度会减小,刀口就不锋利了,洒水后吸收了热量,刀的温度就不会升得过高。

(4)当汤煮沸要溢出锅时,迅速向锅内加冷水或把汤扬起再倒人锅内都可制止沸腾。

原因都是吸收锅里汤的热量,使其温度降到沸点以下,加冷水,因冷水的温度低于沸腾汤的温度,混合时,冷水吸热,汤放热,把汤扬起再倒人锅内的过程中,由于空气温度比汤低,汤放出了一部分热量,温度略有降低,倒人锅内时,它又要从沸汤中吸收一部分热量。

(5)油炸食物时,溅入水滴会听到“叭、叭”响声,并溅出油来,这是因为水的沸点比油低,水的密度比油大,撒人油中的水滴沉到油底迅速沸腾,产生的气泡上升破裂而导致响声。

(6)煮食品时,并不是火越旺越快,因为水沸腾时的温度是不变的,即使再加大火力,也不能提高水温,而结果只是加快了水的汽化,使锅内的水干得快而已,白白浪费了燃料,正确的方法是用大火把水烧开后,就改用小火,保持锅内的水一直沸腾就行了。

(7)用压力锅煮食物熟得快,主要是增大了锅内的压强,提高了沸点,即提高了煮食物的温度。

(8)用砂锅煮食物,食物煮好后,让砂锅离开火炉,食物在锅内还能继续煮一会儿,这是因为砂锅离开火炉时砂锅底的温度高于100℃而锅内的食物温度为100℃,离开火炉后,锅内食物还可从锅底吸收热量,继续沸腾,直到砂锅的温度降到100℃为止。

初中物理六种物态变化知识点物态变化:物质从一种状态变成另一种状态的变化叫做物态变化。

它们两两之间可以相互转化,所以物态变化有6种:熔化、凝固、汽化、液化、升华、凝华。

熔化定义:物质从固态变成液态的过程叫做熔化固体分晶体和非晶体两类:①晶体:有确定的熔化温度的固体常见的晶体:海波、冰、石英、水晶、食盐、明矾、萘、各种金属。

②非晶体:没有确定的熔化温度的固体常见的非晶体:松香、玻璃、蜂蜡、沥青等。

晶体的熔化:①晶体在熔化过程中保持在一定的温度,这个温度叫熔点;②晶体熔化的条件:温度达到熔点,继续吸热;③晶体熔化的特点:晶体在熔化过程中吸热温度保持不变。

非晶体的熔化:①非晶体在熔化过程中没有一定的温度,温度会一直升高;②非晶体熔化的特点:吸热,先变软,然后逐渐变稀成液态,温度不断长升高,没有固定的熔化温度。

晶体和非晶体的区别:是否有确定的熔点凝固定义:物质从液态变成固态的过程叫做凝固凝固点:液态晶体在凝固过程中保持一定的温度,这个温度叫凝固点。

液态晶体的凝固:液态晶体在凝固过程中放热温度保持不变。

同一种物质的熔点就是它的凝固点。

非晶体的凝固:非晶体在凝固过程中没有一定的凝固点,温度会一直降低。

物体在熔过程中要吸热,在凝固过程中要放热,熔化和凝固互为逆过程。

温度为熔点的物质既可能是固态、液态,也可能是固液共存状态。

汽化定义:物质从液态变为气态的过程叫汽化。

汽化的两种方式:沸腾和蒸发沸腾A、沸腾是在一定温度下在液体内部和表面同时发生的剧烈的汽化现象。

B、沸点:液体沸腾时的温度叫沸点。

不同的液体沸点不同;同一种液体的沸点还与上方的气压有关系。

C、液体沸腾的条件:一是温度达到沸点,二是需要继续吸热。

D、液体沸腾时吸热温度保持在沸点不变。

蒸发定义:蒸发是在任何温度下且只在液体表面发生的汽化现象。

影响蒸发发快慢的因素:液体的温度越高蒸发越快;液体的表面积越大蒸发越快;液体表面上的空气流动越快蒸发越快。

蒸发的特点:在任何温度下都能发生;只发生在液体表面;是一种缓慢的汽化现象;蒸发吸热。

自然现象的物态

自然现象的物态变化是指自然界中由于温度、压力等条件的变化,物质从一种状态转变为另一种状态的现象。

以下是一些常见的自然现象的物态变化:

1.雨:当水蒸气在空气中达到饱和状态时,会凝结成水滴并最终形成降雨。

雨是水的一种液态形式。

2.雪:当温度低于冰点时,水蒸气会直接凝华成雪花,这是水的固态形式。

3.露和霜:当夜间温度下降到接近冰点时,水蒸气会在地面或植物上凝结成露珠或霜。

这是水的固态或半固态形式。

4.雾:当空气中的水蒸气在接近地面的温度下达到饱和时,会形成雾。

雾是水的液态或半固态形式。

5.冰雹:当强对流天气产生时,水蒸气在高空会凝结成冰晶并进一步形成冰雹。

这是水的固态形式。

6.彩虹:当阳光穿过水滴时,光线会折射、反射和再折射进入我们的眼睛,形成彩虹。

这是光线在水滴内发生的折射和反射所产生的光学现象。

7.昼夜:由于地球的自转和公转,导致昼夜交替。

这是地球和太阳之间的相对运动所产生的自然现象。

8.季节:由于地球的倾斜角度和公转,导致不同地区的季节变化。

这是气候和天文因素的综合作用结果。

9.地震:地球内部的地壳运动和板块构造活动会导致地震发生。

地震是地球内部能量释放的一种方式。

10.潮汐:由于月球和太阳的引力作用,地球上的海水会产生潮汐现象。

这是天体引力和地球自转的相互作用结果。

这些自然现象的物态变化涉及到物质的相变、能量的转换和传输以及自然界中的相互作用和运动规律。

了解这些自然现象的物态变化有助于我们更好地理解自然界中的奥秘和规律。

物态变化现象总结物态变化是物质在不同条件下的状态转变过程。

常见的物态变化有固态、液态、气态三种。

在不同的温度和压力下,物质的分子之间的相互作用力会发生改变,从而导致物质的状态发生变化。

下面我将对固态、液态和气态的物态变化进行总结。

固态是物质最常见的状态之一。

在固态下,物质的分子保持相对固定的位置,只能微小的振动。

此时物质的形状和体积是固定的,不会受到外力的影响而改变。

固态物质有一定的强度和硬度,可以保持自己的形状。

当温度升高或压力减小时,物质可能会发生相变,转变为液态。

在液态下,物质的分子开始具有较大的自由度,可以在容器内流动,自由变换位置。

液体的形状可根据容器的形状而改变,但其体积始终保持不变。

液体具有较强的表面张力和粘度,可以流动。

进一步升高温度或降低压力,物质可能会转变为气态。

在气态下,物质的分子具有较大的速度和能量,相互之间的距离较大,自由度最高。

气体没有固定的形状和体积,可以自由地弥散到整个容器中。

气体具有良好的可压缩性,压力变化可以明显改变气体的体积。

物态变化的过程是一个能量转化和分子运动状态的改变过程。

当物质由固态转变为液态时,需要吸收能量,这被称为熔化过程。

当物质由液态转变为固态时,则需要释放能量,称为凝固过程。

当物质由液态转变为气态时,需要吸收更多的能量,称为汽化过程。

当物质由气态转变为液态时,需要释放大量的能量,称为凝结过程。

当物质由固态直接转变为气态时,则称为升华过程。

当物质由气态直接转变为固态时,则称为凝华过程。

物态变化在我们的日常生活中随处可见。

例如,水的沸点是100摄氏度,在100摄氏度下,水从液态转变为气态,成为水蒸气。

而当温度降低到0摄氏度以下,水会由液态转变为固态,形成冰。

这些物态变化的过程对于地球上的水循环和气候变化具有重要的影响。

总之,物态变化是物质在不同条件下的状态转变过程。

固态、液态和气态是最常见的物态形式,它们的转变受到温度和压力的影响。

物态变化的过程涉及能量的转化和分子的运动状态的改变。