滕王阁序情景默写

- 格式:docx

- 大小:16.68 KB

- 文档页数:2

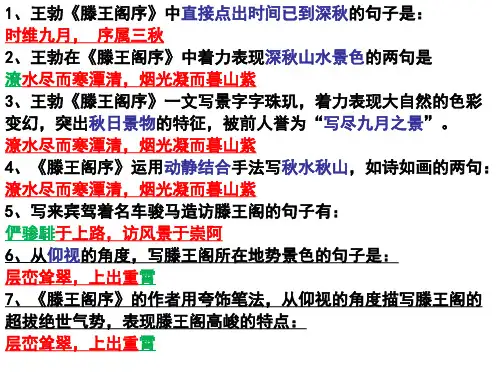

《滕王阁序》1、王勃在《滕王阁序》一文中,为我们描绘了一幅天阔水远、孤鹜高飞、晚霞绚烂的秋景图的句子是:“,”。

此句化用自庾信的《马射赋》“落花与芝盖齐飞,杨柳共春旗一色”两句。

2、王勃《滕王阁序》一文写景字字珠玑,尤其是“,”着力表现大自然的色彩变幻,突出秋日景物的特征,被前人誉为“写尽九月之景”。

3、王勃《滕王阁序》用“,,,”写出了滕王阁四周人烟繁盛,富庶繁华的气象。

4、王勃《滕王阁序》中直接点出时间已到深秋的句子是:,。

5、傍晚时分,一叶叶小渔船飘荡在鄱阳湖的水面上,船歌相呼应和,悠长而辽远。

此景此情正应了王勃《滕王阁序》中的两句:“,。

”6、范仲淹有词云:“塞下秋来风景异。

衡阳雁去无留意。

四面边声连角起。

”其中关于“衡阳雁”的意象在王勃的《滕王阁序》中“,”也曾出现过。

7、,两句,写山峦、平原的广阔和川流、湖泽的迂回。

8.描写雨过天晴、阳光普照,天空晴朗的两句是:,。

9.表达自己不因年华流逝和处境困顿而自暴自弃的句子是,;,。

《逍遥游》1.《逍遥游》中以“朝菌”和“蟪蛄”为例来说明“小年”一词的两句是:,。

2.作者举现实生活中的很小的事物也需要依凭外物,形象地说明任何事物都有所凭借的句子是,,。

3.庄子对现实社会的四种人做了具体描述,他们分别能“效”“比”“合”“征”,却没有达到真正的“逍遥”。

文中描写四种人的句子分别是:,,,。

4.作者在彻底否定了“有所待”的万物和现实中的高人之后,才提出自己的观点——“无所待”才是真正的逍遥的三类人的句子是,,。

5.文中写宋荣子看淡了世间的荣辱,不会因为外界的评价而更加奋勉或沮丧的句子是:,。

6.庄子点明小与大是有区别的,他的观点是:,。

7.《逍遥游》中从反面说明水深才能承载大船的道理的两句是--------------,-----------------。

8.庄子认为“------------------,----------------”的人才能遨游在无穷无尽的境界中而无须有所待。

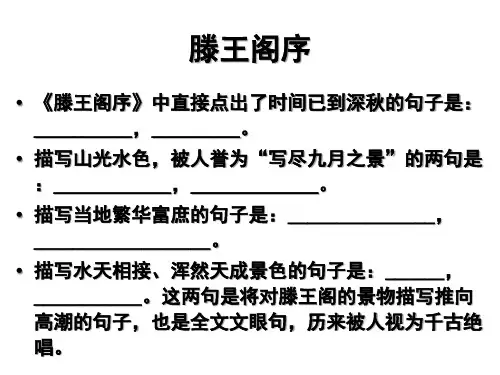

《滕王阁序》理解性默写(一)班级姓名1.《滕王阁序》中直接点出了时间已到深秋的句子是:,。

2.写来宾驾着名车骏马造访滕王阁的句子有:,。

__________________,。

3.描写山光水色,被人誉为“写尽九月之景”的两句是:,。

4.直接描写滕王阁壮丽景观的句子是:,,,。

5.王勃《滕王阁序》用“_________________,_________________。

_________________,_________________”写出了滕王阁四周人烟繁盛,富庶繁华的气象。

6.写景表现虚实相映之美的四句是:,;,。

7.描写水天相接、浑然天成景色的句子是:,。

这两句是将对滕王阁的景物描写推向高潮的句子,也是全文文眼句,历来被人视为千古绝唱。

8.身临天阔水远、野鸭高飞、秋霞绚丽的优美环境,我们自然会联想到初唐诗人王勃《滕王阁序》中的:,。

9.描写宴会管弦之盛、歌声之美的句子是:,。

10.用历史典故暗示宴会豪华、人物高雅的句子是:,;,。

11.感叹宇宙之大、人生无常的句子是:,;,。

12.作者玄想宇宙的广漠洪荒来反衬人生渺小的句子是:,。

13.《滕王阁序》中以“嗟乎”发端,从消沉中振起。

,是比较现实的认识,将人生的穷通得失看作常态;,则是从历史上撷取的两个实例,以此来宽慰包括自己在内的失意之人。

接着用两个四六句来拓展这层意思,;,,并以,作结,总束上文。

14.直抒胸臆,写自己报国无门的句子是:,。

15.表达自己不因年华流逝和处境困顿而自暴自弃的句子是:,?,。

16.表达自己乐观开朗情怀的两句是:,。

17.表达自己不甘沉沦,珍惜眼前岁月为时不晚的句子是:,;,。

18.用古人的典故来反衬自己坚定的意志的句子是:,;,。

19.王勃在《滕王阁序》一文中,为我们描绘了一幅天阔水远、孤鹜高飞、晚霞绚烂的秋景图的句子是“_______________,_____________。

”此句化用自庾信的《马射赋》“落花与芝盖齐飞,杨柳共春旗一色”两句。

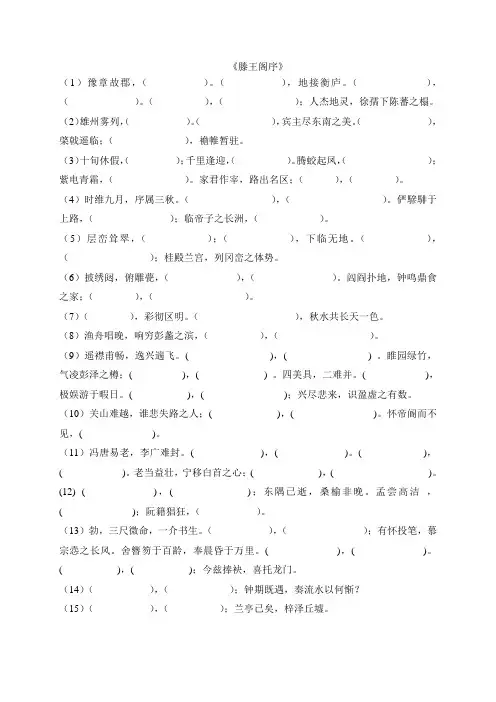

《滕王阁序》(1)豫章故郡,()。

(),地接衡庐。

(),()。

(),();人杰地灵,徐孺下陈蕃之榻。

(2)雄州雾列,()。

(),宾主尽东南之美。

(),棨戟遥临;(),襜帷暂驻。

(3)十旬休假,();千里逢迎,()。

腾蛟起凤,();紫电青霜,()。

家君作宰,路出名区;(),()。

(4)时维九月,序属三秋。

(),()。

俨驂騑于上路,();临帝子之长洲,()。

(5)层峦耸翠,();(),下临无地。

(),();桂殿兰宫,列冈峦之体势。

(6)披绣闼,俯雕甍,(),()。

闾阎扑地,钟鸣鼎食之家;(),()。

(7)(),彩彻区明。

(),秋水共长天一色。

(8)渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨,(),()。

(9)遥襟甫畅,逸兴遄飞。

( ),( ) 。

睢园绿竹,气凌彭泽之樽;( ),( ) 。

四美具,二难并。

( ),极娱游于暇日。

( ),( );兴尽悲来,识盈虚之有数。

(10)关山难越,谁悲失路之人;( ),( )。

怀帝阍而不见,( )。

(11)冯唐易老,李广难封。

( ),( )。

( ),( )。

老当益壮,宁移白首之心;( ),( )。

(12) ( ),( );东隅已逝,桑榆非晚。

孟尝高洁,( );阮籍猖狂,()。

(13)勃,三尺微命,一介书生。

(),();有怀投笔,慕宗悫之长风。

舍簪笏于百龄,奉晨昏于万里。

( ),( )。

( ),( );今兹捧袂,喜托龙门。

(14)(),();钟期既遇,奏流水以何惭?(15)(),();兰亭已矣,梓泽丘墟。

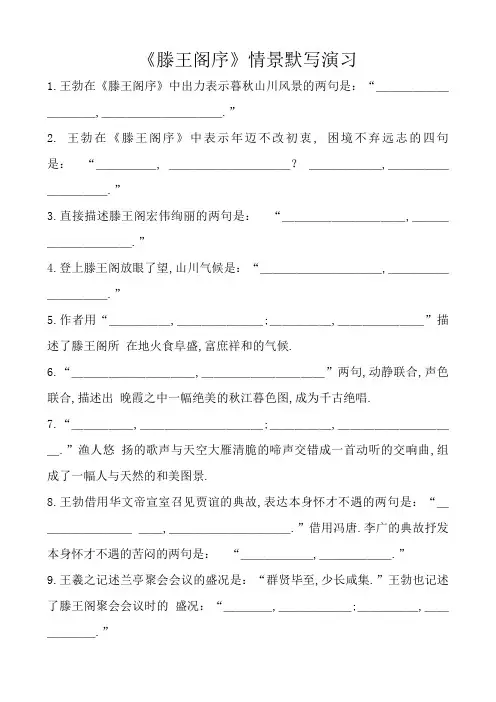

《滕王阁序》情景默写演习1.王勃在《滕王阁序》中出力表示暮秋山川风景的两句是:“__________,__________.”2. 王勃在《滕王阁序》中表示年迈不改初衷, 困境不弃远志的四句是:“_____, __________?______,__________.”3.直接描述滕王阁宏伟绚丽的两句是:“__________,__________.”4.登上滕王阁放眼了望,山川气候是:“__________,__________.”5.作者用“_____,_______;_____,_______”描述了滕王阁所在地火食阜盛,富庶祥和的气候.6.“__________,__________”两句,动静联合,声色联合,描述出晚霞之中一幅绝美的秋江暮色图,成为千古绝唱.7.“_____,__________;_____,__________.”渔人悠扬的歌声与天空大雁清脆的啼声交错成一首动听的交响曲,组成了一幅人与天然的和美图景.8.王勃借用华文帝宣室召见贾谊的典故,表达本身怀才不遇的两句是:“__________,__________.”借用冯唐.李广的典故抒发本身怀才不遇的苦闷的两句是:“______,______.”9.王羲之记述兰亭聚会会议的盛况是:“群贤毕至,少长咸集.”王勃也记述了滕王阁聚会会议时的盛况:“____,______;_____,______.”10.王勃在《滕王阁序》一文中,为我们描述了一幅天阔水远.孤鹜高飞.晚霞残暴的秋景图,,.此句化用自庾信的《马射赋》“落花与芝盖齐飞,杨柳共春旗一色”两句.11.王勃《滕王阁序》一文写景字字珠玑,尤其是 ,.出力表示大天然的颜色变幻,凸起秋天景物的特点,被前人誉为“写尽九月之景”. 12.唐代诗人王勃在《滕王阁序》里用“,”的诗句形象地表示了古代的江南水乡在斜阳西下的暮景暮年中,渔舟纷纭归航,江面歌声四起的动听画面. 13.王勃《滕王阁序》用, ;,.写出了滕王阁周围火食闹热,富庶繁荣的气候.14.范仲淹有词云:“塞下秋来景致异.衡阳雁去无留心.四面边声连角起.”个中关于“衡阳雁”的意象在王勃的《滕王阁序》中也曾消失过“ , ”.15.写宾客驾知名车骏马访问滕王阁的句子有: ,.16.写景表示虚实相映之美的四句是:,; , .17.描述宴会管弦之盛.歌声之美的句子是:,.18.用汗青典故暗示宴会奢华.人物文雅的句子是:,.19.感慨宇宙之大.人生无常的句子是:,.20.作者玄想宇宙的宽敞豁达洪荒来反衬人生微小的句子是:,.21.表示作者怀才不遇的苦闷心绪的句子是:,?,.22.直抒胸臆,写本身报国无门的句子是:,.23.应用典故来表示本身壮志难酬的悲慨与“时运不齐,生不逢辰”的无奈的句子是:,.?24.表达本身不因韶华流逝和处境困窘而安于现状的句子是:,.25.表达本身乐不雅爽朗情怀的两句是:,.26.表达本身不甘沉沦的激情壮志的句子是:,.27.用前人的典故来反衬本身果断的意志的句子是:,.28. 《滕王阁序》中以“嗟乎”发端,从低沉中振起.“,.”是比较实际的熟悉,将人生的穷通得掉看作常态;“,.”则是从汗青上撷取的两个实例,以此来快慰包含本身在内的掉意之人.答案:1.王勃在《滕王阁序》中出力表示暮秋山川风景的两句是:“潦水尽而寒潭清,烟光凝而暮山紫”2. 王勃在《滕王阁序》中表示年迈不改初衷, 困境不弃远志的四句是:“老当益壮, 宁移白首之心?穷且益坚, 不坠鸿鹄之志.”3.直接描述滕王阁宏伟绚丽的两句是:“层台耸翠,上出重霄;飞阁翔丹,下临无地.”4.登上滕王阁放眼了望,山川气候是:“山原旷其盈视, 川泽纡其骇瞩.”5.作者用“闾里扑地, 钟鸣鼎食之家; 舸舰弥津, 青雀黄龙之舳.”描述了滕王阁所在地火食阜盛,富庶祥和的气候.6.“落霞与孤鹜齐飞, 秋水共长天一色”两句,动静联合,声色联合,描述出晚霞之中一幅绝美的秋江暮色图,成为千古绝唱.7.“渔舟唱晚, 响穷彭蠡之滨; 雁阵惊寒, 声断衡阳之浦.”渔人悠扬的歌声与天空大雁清脆的啼声交错成一首动听的交响曲,组成了一幅人与天然的和美图景.8.王勃借用华文帝宣室召见贾谊的典故,表达本身怀才不遇的两句是:“怀帝阍而不见, 奉宣室以何年?”借用冯唐.李广的典故抒发本身怀才不遇的苦闷的两句是:“冯唐易老, 李广难封.”9.王羲之记述兰亭聚会会议的盛况是:“群贤毕至,少长咸集.”王勃也记述了滕王阁聚会会议时的盛况:“十旬休假, 胜友如云; 千里迎合, 嘉宾满座..”10.王勃在《滕王阁序》一文中,为我们描述了一幅天阔水远.孤鹜高飞.晚霞残暴的秋景图落霞与孤鹜齐飞, 秋水共长天一色此句化用自庾信的《马射赋》“落花与芝盖齐飞,杨柳共春旗一色”两句.11.王勃《滕王阁序》一文写景字字珠玑,尤其是潦水尽而寒潭清,烟光凝而暮山紫.出力表示大天然的颜色变幻,凸起秋天景物的特点,被前人誉为“写尽九月之景”. 12.唐代诗人王勃在《滕王阁序》里用“渔舟唱晚, 响穷彭蠡之滨”的诗句形象地表示了古代的江南水乡在斜阳西下的暮景暮年中,渔舟纷纭归航,江面歌声四起的动听画面.13.王勃《滕王阁序》中直接点出时光已到暮秋的句子是:时维九月, 序属三秋.14.范仲淹有词云:“塞下秋来景致异.衡阳雁去无留心.四面边声连角起.”个中关于“衡阳雁”的意象在王勃的《滕王阁序》中也曾消失过“雁阵惊寒, 声断衡阳之浦”.15.写宾客驾知名车骏马访问滕王阁的句子有:俨骖騑于上路, 访景致于崇阿; 临帝子之长洲, 得天人之旧馆.16.写景表示虚实相映之美的四句是:渔舟唱晚, 响穷彭蠡之滨; 雁阵惊寒, 声断衡阳之浦.17.描述宴会管弦之盛.歌声之美的句子是:爽籁发而清风生, 纤歌凝而白云遏.18.用汗青典故暗示宴会奢华.人物文雅的句子是:睢园绿竹, 气凌彭泽之樽; 邺水朱华, 光照临川之笔.19.感慨宇宙之大.人生无常的句子是:天高地迥, 觉宇宙之无限; 乐极生悲, 识盈虚之稀有.20.作者玄想宇宙的宽敞豁达洪荒来反衬人生微小的句子是:地势极而南溟深,天柱高而北辰远.21.表示作者怀才不遇的苦闷心绪的句子是:关山难越, 谁悲掉路之人?不期而遇, 尽是异域之客.22.直抒胸臆,写本身报国无门的句子是:怀帝阍而不见, 奉宣室以何年?23.应用典故来表示本身壮志难酬的悲慨与“时运不齐,生不逢辰”的无奈的句子是:冯唐易老, 李广难封.24.表达本身不因韶华流逝和处境困窘而安于现状的句子是:老当益壮, 宁移白首之心?穷且益坚, 不坠鸿鹄之志.25.表达本身乐不雅爽朗情怀的两句是:酌贪泉而觉爽, 处涸辙以犹欢.26.表达本身不甘沉沦的激情壮志的句子是:北海虽赊, 扶摇可接; 东隅已逝, 桑榆非晚..27.用前人的典故来反衬本身果断的意志的句子是:孟尝高洁, 空余报国之情; 阮籍跋扈狂, 岂效穷途之哭!28. 《滕王阁序》中以“嗟乎”发端,从低沉中振起.“时运不齐, 生不逢辰.”是比较实际的熟悉,将人生的穷通得掉看作常态;“冯唐易老, 李广难封.”则是从汗青上撷取的两个实例,以此来快慰包含本身在内的掉意之人.。

《滕王阁序》情景默写练习

姓名___________________ 学号_______________________ 得分__________________________ 1、王勃在《滕王阁序》中着力表现深秋山水景色的两句是:“__________,__________。

”

2、王勃在《滕王阁序》中表现年老不改初衷,困境不弃远志的四句是:“_____,__________?______________,__________。

”

3、直接描写滕王阁雄伟壮丽的两句是:“__________,__________。

”

4、登上滕王阁放眼远望,山川景象是:“__________,__________。

”

5、作者用“_____,_______;_____,_______”描述了滕王阁所在地人烟阜盛,富庶祥和的气象。

6、“__________,__________”两句,动静结合,声色结合,描绘出晚霞之中一幅绝美的秋江暮色图,成为千古绝唱。

7、“_____,__________;_____,__________。

”渔人悠扬的歌声与天空大雁清脆的叫声交织成一首动人的交响曲,构成了一幅人与自然的和美图景。

8、王勃借用汉文帝宣室召见贾谊的典故,表达自己怀才不遇的两句是:“__________,__________。

”借用冯唐、李广的典故抒发自己怀才不遇的苦闷的两句是:“______,______。

”

9、王羲之记述兰亭集会的盛况是:“群贤毕至,少长咸集。

”王勃也记述了滕王阁集会时的盛况:“____,______;_____,______。

”

10、王勃在《滕王阁序》一文中,为我们描绘了一幅天阔水远、孤鹜高飞、晚霞绚烂的秋景图,,。

此句化用自庾信的《马射赋》“落花与芝盖齐飞,杨柳共春旗一色”两句。

11、王勃《滕王阁序》一文写景字字珠玑,尤其是,。

着力表现大自然的色彩变幻,突出秋日景物的特征,被前人誉为“写尽九月之景”。

12、唐代诗人王勃在《滕王阁序》里用“,”的诗句形象地表现了古代的江南水乡在夕阳西下的晚景中,渔舟纷纷归航,江面歌声四起的动人画面。

13、王勃《滕王阁序》用,;。

写出了滕王阁四周人烟繁盛,富庶繁华的气象。

14、王勃《滕王阁序》中直接点出时间已到深秋的句子是:,。

15、傍晚时分,一叶叶小渔船飘荡在鄱阳湖的水面上,船歌相呼应和,悠长而辽远。

此景此情正应了王勃《滕王阁序》中的两句:“ ,。

”

16、范仲淹有词云:“塞下秋来风景异。

衡阳雁去无留意。

四面边声连角起。

”其中关于“衡阳雁”的意象在王勃的《滕王阁序》中也曾出现过“,”.

17.写来宾驾着名车骏马造访滕王阁的句子有:,。

18.描写山光水色,被人誉为“写尽九月之景”的两句是:,。

19.直接描写滕王阁壮丽景观的句子是:,。

描写滕王阁周围景物的句子是:,。

20.描写当地繁华富庶的句子是:,。

21.写景表现虚实相映之美的四句是:,。

22.描写水天相接、浑然天成景色的句子是:,。

这两句是将对滕王阁的景物描写推向高潮的句子,也是全文文眼句,历来被人视为千古绝唱。

23.描写宴会管弦之盛、歌声之美的句子是:,。

24.用历史典故暗示宴会豪华、人物高雅的句子是:,。

25.感叹宇宙之大、人生无常的句子是:,。

26.作者玄想宇宙的广漠洪荒来反衬人生渺小的句子是:,。

27.表现作者怀才不遇的苦闷心绪的句子是:,。

28.直抒胸臆,写自己报国无门的句子是:,。

29.运用典故来表现自己壮志难酬的悲慨与“时运不齐,命途多舛”的无奈的句子是:,?

30.表达自己不因年华流逝和处境困顿而自暴自弃的句子是:,。

31.表达自己乐观开朗情怀的两句是:,。

32.表达自己不甘沉沦的豪情壮志的句子是:,。

33.用古人的典故来反衬自己坚定的意志的句子是:,。

34. 《滕王阁序》中以“嗟乎”发端,从消沉中振起。

“,。

”是比较现实的认识,将人生的穷通得失看作常态;“,。

”则是从历史上撷取的两个实例,以此来宽慰包括自己在内的失意之人。