迁飞性害虫

- 格式:ppt

- 大小:19.25 MB

- 文档页数:48

《北方地区重大迁飞性害虫的监测与种群动态分析》篇一一、引言随着全球气候变化和生态环境的变化,北方地区的迁飞性害虫问题日益突出,成为农业生产中的重要问题。

本文旨在分析北方地区重大迁飞性害虫的监测方法及其种群动态,以期为有效防控提供科学依据。

二、迁飞性害虫概述迁飞性害虫是指具有长距离迁飞能力的害虫,它们能够跨越地理障碍,在广大区域内进行活动。

北方地区的迁飞性害虫主要包括某些昆虫类,如飞蝗、粘虫等,这些害虫的迁飞与繁殖能力极强,对农业生产构成严重威胁。

三、监测方法1. 传统监测方法:传统的迁飞性害虫监测主要依靠人工巡查和地面陷阱捕虫。

人工巡查能够及时发现害虫活动情况,但效率较低;地面陷阱捕虫则可以收集到一定数量的害虫样本,便于后续分析。

2. 现代监测技术:随着科技的发展,遥感技术、雷达监测、无人机侦察等现代监测技术逐渐应用于迁飞性害虫的监测。

这些技术能够提供更准确、实时的害虫活动信息,为防控决策提供有力支持。

四、种群动态分析1. 生活史与繁殖策略:迁飞性害虫的生活史包括卵、幼虫、蛹和成虫等阶段。

其繁殖策略多样,有的种类通过大量产卵来快速增加种群数量,有的则通过多次繁殖来维持种群稳定。

2. 迁飞行为与扩散:迁飞性害虫的迁飞行为受气候、食物、天敌等多种因素影响。

它们通过长距离迁飞来寻找适宜的生存环境,并在新的地区进行繁殖。

这种扩散能力使得迁飞性害虫能够在短时间内迅速扩散到广大区域。

3. 种群数量变化:北方地区的迁飞性害虫种群数量受气候、天敌、农业活动等多种因素影响。

在适宜的气候条件下,种群数量可能迅速增加;而在不利的气候条件下,种群数量则可能减少。

此外,天敌和农业活动也会对种群数量产生影响。

五、防控措施与建议针对北方地区重大迁飞性害虫的监测与种群动态分析,提出以下防控措施与建议:1. 加强监测力度:利用现代监测技术提高监测精度和效率,及时发现害虫活动情况。

2. 科学防控:根据种群动态分析结果,制定科学的防控策略,采取物理、化学和生物等多种手段进行综合防治。

《北方地区重大迁飞性害虫的监测与种群动态分析》篇一一、引言随着全球气候变化和人类活动的不断增加,害虫的迁飞行为日益受到人们的关注。

特别是北方地区的重大迁飞性害虫,由于其较强的迁移能力和种群数量,已逐渐成为威胁农业生产和社会生态平衡的重要问题。

因此,开展北方地区重大迁飞性害虫的监测与种群动态分析研究显得尤为重要。

本文将围绕此主题展开分析,为预防和治理北方地区重大迁飞性害虫提供理论支持和实践指导。

二、研究背景及意义近年来,北方地区害虫种类不断增多,特别是部分迁飞性害虫的种群数量呈现明显增长趋势。

这些害虫的迁飞行为不仅对农业生产造成严重影响,还可能对生态环境造成破坏。

因此,对北方地区重大迁飞性害虫的监测与种群动态分析,有助于掌握其活动规律和种群变化趋势,为制定有效的防治措施提供科学依据。

三、研究方法1. 监测方法:采用多种监测手段相结合的方式,包括利用性诱剂、人工捕虫网、激光雷达等技术手段进行现场监测和记录。

2. 数据收集与分析:通过长期定点监测,收集大量数据,运用统计分析方法对数据进行处理和分析,包括种群数量变化、迁飞路径、活动规律等方面的分析。

3. 实地调查:结合实地调查和访谈,了解当地农业生产和生态环境情况,分析害虫的生存环境和影响因素。

四、监测结果与种群动态分析1. 迁飞路径与活动规律:通过对监测数据的分析,发现北方地区重大迁飞性害虫的迁飞路径和活动规律受气候、地形等多种因素影响。

在春季和秋季,由于气候适宜,害虫的迁飞活动较为频繁;而在夏季和冬季,由于气候条件不利于其生存和繁殖,害虫的迁飞活动相对较少。

此外,不同种类的害虫在迁飞过程中也会形成不同的迁飞路径。

2. 种群数量变化:通过对长期监测数据的分析,发现北方地区重大迁飞性害虫的种群数量呈现周期性变化。

在适宜的气候条件下,种群数量会迅速增长;而在不利的气候条件下,种群数量则会减少。

此外,人类活动如农业种植结构调整、环境破坏等也会对害虫的种群数量产生影响。

水稻“两迁”害虫是指什么害虫,如何防

治?

水稻“两迁害虫”常在局部地区突然暴发成灾,给生产带来严重损失。

下面我们介绍一下水稻“两迁”害虫是指什么害虫,以及“两迁”害虫的防治方法。

一、水稻“两迁”害虫是指什么

水稻“两迁害虫”,是指稻纵卷叶螟与稻飞虱。

1、稻飞虱属于迁飞性害虫,前期以白背飞虱为主,后期以褐飞虱为主。

在湖北一般危害5代,以3-5代为主害代,6月底至7月初危害早稻,8月中旬开始危害小稻,9月中旬开始危害晚稻。

2、稻纵卷叶螟的幼虫在水稻分蘸期或孕穗、抽穗期取食嫩叶或剑叶,对产量造成影响。

剑叶受害对产量更有直接影响,造成千粒重降低,砒粒率增加。

二、稻纵卷叶螟的防治方法

防治稻纵卷叶螟,应在每百丛水稻有10-15个新卷叶尖时开始施药。

具体防治药剂可选用21%的“山瑞”,亩用量50-70ml;或5%的“锐劲特”,亩用量30-40ml;或48%的乐斯本,亩用量50-70ml,兑水45千克喷雾。

此外,也可用“特杀螟”、“螟虫快杀”等常规杀螟药或“杀螟杆菌”、“bt生绿杀虫剂”等生物菌剂防治。

三、稻飞虱的防治方法

一是应控制水稻后期追肥灌水,尽量做到浅水勤灌,适时晒田,降低田间湿度,防止水稻后期贪青徒长,恶化稻飞虱生存环境。

二是有条件可在稻田放养小鸭,以鸭治虫。

三是化学防治,应抢在稻飞虱大发生前,灌足田水,用“高效大功臣”或“纹虱净”或“绿亨杀杀死”等药对症杀虫剂重喷稻丛基部;水稻生育生期;

也可趁天晴田水落干时,亩用“敌敌畏”300-400ml制成毒土后,于中午气温较高时撒于稻丛基部,薰杀稻飞虱。

《北方地区重大迁飞性害虫的监测与种群动态分析》篇一摘要:本文针对北方地区重大迁飞性害虫的监测工作及种群动态分析进行深入研究。

通过对害虫迁飞路径、活动规律以及生态环境因素的分析,探讨有效监测技术和方法,以期为防控决策提供科学依据。

一、引言北方地区由于地理特点和气候因素,常遭遇多种迁飞性害虫的侵袭,这些害虫不仅影响农作物的产量和质量,还对生态环境和人类健康构成威胁。

因此,对北方地区迁飞性害虫的监测和种群动态分析具有重要意义。

本文将针对这一领域展开探讨。

二、迁飞性害虫概述迁飞性害虫是指具有远距离迁徙能力的害虫,它们通过飞行或随风飘移的方式在不同地区间迁徙。

北方地区的迁飞性害虫主要包括某些蛾类、蝗虫等,这些害虫的迁飞行为受气候、环境等多种因素影响。

三、迁飞性害虫监测技术(一)常规监测方法常规监测方法主要包括地面陷阱法和天网监测法。

地面陷阱法通过设置陷阱诱捕害虫,统计其数量和种类;天网监测法则利用雷达等设备,对害虫的飞行路径进行监测。

(二)遥感技术监测遥感技术可应用于大范围、长时间序列的害虫监测。

通过卫星遥感或无人机技术,获取害虫活动区域的影像数据,结合图像处理技术,分析害虫的分布和迁徙趋势。

(三)生物监测技术生物监测技术利用天敌、寄生生物等对害虫进行自然控制,同时也可通过昆虫信息素等生物标志物进行监测。

四、种群动态分析(一)季节性变化迁飞性害虫的种群数量随季节变化而波动。

春季气温回升,害虫开始活跃;夏季是害虫繁殖高峰期;秋季气温下降,害虫开始准备越冬;冬季则进入休眠期。

了解这一变化规律,对于制定防治策略具有重要意义。

(二)生态环境影响生态环境因素如气候、植被、土壤等对迁飞性害虫的种群动态产生重要影响。

例如,适宜的气候条件有利于害虫的繁殖和扩散,而植被类型和土壤质量则影响害虫的食物来源和生存环境。

(三)天敌控制作用天敌对迁飞性害虫的种群数量具有自然控制作用。

通过分析天敌与害虫之间的数量关系,可以评估天敌对害虫的控制效果,为制定生物防治策略提供依据。

稻飞虱识别与诊断同翅目,飞虱科。

我国最主要的水稻害虫。

灰飞虱是本地越冬虫源,褐飞虱、白背飞虱均是典型的迁飞性害虫,是我国水稻当前最为重要的“两迁害虫”之一,长江流域及以南稻区连年受害。

一年中三种飞虱的发生时间有所不同,在长江流域稻区,前期以灰飞虱为主,主要为害早稻分蘖期;中期以白背飞虱为主,主要为害早稻穗期,单季中、晚稻分蘖期;后期以褐飞虱为主,主要为害晚稻和单季中晚稻穗期。

但近年来,除西南地区外,白背飞虱数量迅速上升,在华南、长江流域大部分稻区的早、中、单晚甚至双季晚稻上均危害严重,已取代褐飞虱而成为危害最大的稻飞虱种类。

稻飞虱对水稻的为害主要在两个方面:①大量虫口直接吸食水稻汁液,造成稻株营养成分和水分的大量丧失,被害稻田常先在田间出现“黄塘”、“穿顶”、“虱烧”,逐渐扩大成片,甚至全田枯死。

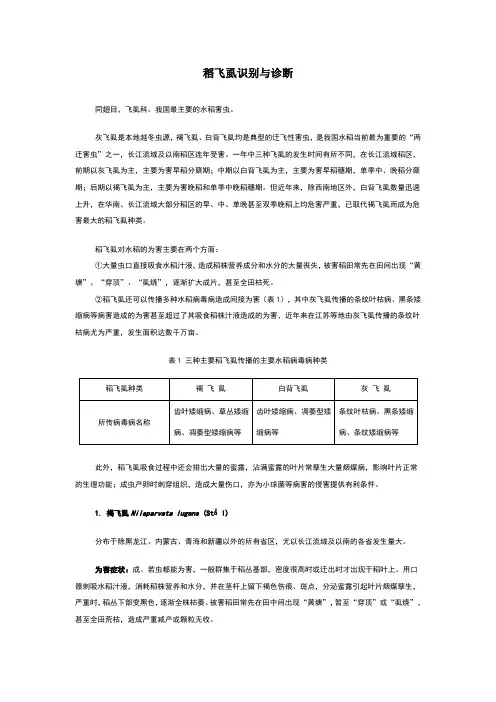

②稻飞虱还可以传播多种水稻病毒病造成间接为害(表1),其中灰飞虱传播的条纹叶枯病、黑条矮缩病等病害造成的为害甚至超过了其吸食稻株汁液造成的为害,近年来在江苏等地由灰飞虱传播的条纹叶枯病尤为严重,发生面积达数千万亩。

表1 三种主要稻飞虱传播的主要水稻病毒病种类此外,稻飞虱吸食过程中还会排出大量的蜜露,沾满蜜露的叶片常孳生大量烟煤病,影响叶片正常的生理功能;成虫产卵时刺穿组织,造成大量伤口,亦为小球菌等病害的侵害提供有利条件。

1. 褐飞虱Nilaparvata lugens (Stål)分布于除黑龙江、内蒙古、青海和新疆以外的所有省区,尤以长江流域及以南的各省发生量大。

为害症状:成、若虫都能为害,一般群集于稻丛基部,密度很高时或迁出时才出现于稻叶上。

用口器刺吸水稻汁液,消耗稻株营养和水分,并在茎杆上留下褐色伤痕、斑点,分泌蜜露引起叶片烟煤孳生,严重时,稻丛下部变黑色,逐渐全株枯萎。

被害稻田常先在田中间出现“黄塘”,暂至“穿顶”或“虱烧”,甚至全田荒枯,造成严重减产或颗粒无收。

形态特征:成虫有长、短两种翅型,长翅型连翅长,前翅端部超过腹末;短翅型雌虫体长4mm,雄虫约,前翅端部不超过腹末。

非限定的有害生物(:就是指已经广泛发生或普遍分布的有害生物,称谓“一般的有害生物”限定的有害生物(RP):是指在一个国家或地区未发生或虽然有发生,但分布未广、且官方正在积极控制中的有潜在经济重要性的有害生物。

迁飞性害虫:是从别的地区定期或突然大量迁移进的害虫。

如,东亚飞蝗、粘虫、稻飞虱等。

对这类昆虫,要加强监测,掌握其动向,及时扑灭之。

检疫性害虫:是从国外会国内别的地区输入的当地原不存在的害虫。

这类害虫,因入侵地无其原产地的天敌的控制。

故极易酿成大灾。

直接性害虫:其危害与种群密度大小无多大关系,即使虫口密度很低,也能直接造成损害,使植株或产品经济价值收到显著损失。

间接性害虫:其危害与种群密度密切相关。

他们只对受害产品褐植株产生间接影响。

虫口密度低时不会造成经济损失。

只有在比较严重发生或大量危害后,才能引起显著的经济损失。

经济损失水平 (EIL):不是指(某种特定生物学)引起经济损害(减产、品质降低)的害虫最低密度。

(而是指采取人为防治措施时在经济上最合算的害虫的密度)经济阀(阈)限:是指为防止害虫密度达到EIL以前应进行防治害虫的密度。

植物检疫,又称法规防治:是一个国家或一个国家的地方政府利用法律的力量,禁止或限制危险性害虫从国外传入本国,从本国传到国外,或传入以后,限制其在国内传播的一种措施。

IPM:明智的选择及应用各种防治方法来保证有利的生态、经济及社会方面的后效。

生态防治法:一般来说,应用林业措施预防害虫发生,就是通过一系列调整森林状况避免有损林分健康生长的活动物理防治:利用从简单器械到现代的光、电、声、热、微波、放射等物理技术成就来防治害虫的方法。

生物防治:利用害虫的天敌来防治害虫称生物防治。

食叶害虫:即以林木的叶为主要营养的植食性害虫。

初期性害虫:通常以幼虫为害健康林木。

其为害特点是将林木叶片吃成缺刻或仅存叶脉,严重时候能将全部树叶吃光,重则造成大面积林木死亡(如松毛虫、竹蝗)。

害虫大发生:即昆虫发生数量之大往往可毁坏其本身的生存环境,并对人类造成经济危害次期害虫:大多危害衰弱木:除少数先锋种外,大多危害衰弱木所以这类害虫通常称为我国林业检疫性昆虫:红脂大小蠹、椰心叶甲、松突圆蚧、杨干象、苹果蠹蛾、美国白蛾、双钩异翅长蠹、蔗扁蛾、枣大球蚧、红棕象甲、青杨脊虎天牛、刺桐姬小蜂、枣实蝇。

《北方地区重大迁飞性害虫的监测与种群动态分析》篇一一、引言在生态系统中,迁飞性害虫对农业生产构成重大威胁。

尤其在北方地区,由于其独特的气候和地理环境,成为众多迁飞性害虫的繁殖和迁徙的重要区域。

因此,对北方地区重大迁飞性害虫的监测与种群动态分析显得尤为重要。

本文将探讨北方地区重大迁飞性害虫的监测方法及其实施情况,并对其种群动态进行详细分析。

二、北方地区迁飞性害虫概述北方地区常见的迁飞性害虫主要包括某些特定种类的飞蛾、蚜虫和其它一些害虫种类。

这些害虫因具备远距离迁徙的能力,能快速在广大的地理区域内繁殖扩散,从而对当地农作物产生严重的破坏。

由于气候变化等因素的影响,近年来,北方地区的迁飞性害虫数量和活动范围呈现上升趋势,给当地农业生产带来巨大压力。

三、迁飞性害虫监测方法1. 传统监测方法:包括人工捕捉、观察法等。

通过在农田设置诱捕器或定期巡查农田,观察害虫的活动情况。

这种方法虽然直观,但效率较低,且难以准确反映害虫的种群动态变化。

2. 现代监测技术:包括遥感技术、雷达监测、生物传感器等。

这些技术能够实时监测害虫的分布和迁徙情况,为制定防治措施提供科学依据。

其中,遥感技术通过卫星或无人机获取农田信息,分析害虫活动情况;雷达监测则通过捕捉害虫的飞行轨迹,了解其迁徙路径和速度;生物传感器则能实时监测农田环境变化,及时预测害虫的爆发风险。

四、种群动态分析种群动态分析是研究害虫种群数量变化及其与环境因素之间关系的重要手段。

对于北方地区的迁飞性害虫而言,其种群动态受气候、食物来源、天敌等多种因素影响。

1. 气候因素:气候变化直接影响害虫的繁殖和迁徙。

例如,温暖湿润的气候有利于害虫的繁殖,而寒冷的冬季则可能减少其数量。

因此,气候是影响害虫种群动态的重要因素之一。

2. 食物来源:食物来源是决定害虫种群数量的关键因素之一。

农作物为害虫提供食物来源和繁殖场所,不同作物之间也存在着竞争关系。

因此,作物种植结构的变化会影响害虫的种群动态。

北方地区重大迁飞性害虫的监测与种群动态分析摘要:北方地区是我国农业生产的重要区域,但同时也面临着来自各类害虫的恐吓。

本文旨在探讨北方地区的重大迁飞性害虫,包括棉铃虫、稻飞虱以及玉米螟等,以及对其进行监测与种群动态分析的方法和效果。

通过对北方地区的害虫种类、季节性迁徙规律以及种群密度的变化进行探究,可为害虫防治和农作物生产提供科学依据。

一、引言北方地区气候条件适合,农作物产量较高,但同时也面临着来自各类害虫的恐吓。

其中,重大迁飞性害虫的入侵往往会带来严峻的灾难,对农作物产量和质量造成严峻影响。

因此,对北方地区的重大迁飞性害虫进行监测与种群动态分析,具有重要的科学价值和应用意义。

二、北方地区重大迁飞性害虫1. 棉铃虫棉铃虫(Helicoverpa armigera)是我国北方地区重要的迁飞性害虫之一。

其幼虫以棉花为主食,也可侵略大豆、玉米等多种农作物。

棉铃虫的种群动态与环境因素密切相关,季节性迁徙规律明显。

通过对北方地区棉铃虫的监测与种群动态分析,可以准时猜测害虫的迁飞和繁殖趋势,为精确防控提供依据。

2. 稻飞虱稻飞虱(Nilaparvata lugens)是稻田的主要害虫之一,其种群密度高、繁殖速度快,对水稻的危害严峻。

北方地区的稻飞虱多为迁飞虫群,其迁徙规律与气象因素、寄主植物等因素密切相关。

通过对稻飞虱的监测与种群动态分析,可以猜测虫情发生的时间和程度,提前实行有效的防治措施。

3. 玉米螟玉米螟(Ostrinia furnacalis)是我国北方地区重要的玉米害虫之一。

其种群密度高,对玉米的危害程度极高。

玉米螟的生命周期短,季节性迁徙明显。

通过对玉米螟的监测与种群动态分析,可以了解虫情发生的时间和程度,为防治措施的制定和实施提供科学依据。

三、监测方法1. 预警监测通过建立害虫预警监测系统,收集害虫种群信息和相关环境因素数据,利用模型和算法进行分析猜测。

可接受灯光诱捕、陷阱、粘板等方法进行实地监测,实时了解害虫种群大小和分布范围。

虫儿飞千里只为浪漫旅行?每年,都有数不清的昆虫从我们头顶飞过,犹如候鸟一般。

它们昼伏夜出,遇见可口的农作物就停下来大吃一顿,一路上还不停地繁育后代,农业专家称其为迁飞性害虫。

迁飞性害虫怎么能飞数千公里?下面我个和大家一起来了解一下。

一夜可迁移几百公里2021年的夏末,南京城突然下了一场前所未见的“虫雨”黑压压的褐飞虱漫天飘舞,南京市植保站设置了15个观测点抓捕,其中在浦口的点一夜就抓了11万只!农业生产者或许有这样的经验,一些虫害的发生仿佛是突然从天而降,而这一类害虫大多属于迁飞性害虫。

这次在南京创下纪录的褐飞虱,就来自遥远的东南亚。

中国工程院院士、中国农科院副院长吴孔明介绍说,农作物病虫害分为三类,其中一类害虫,如稻飞虱、稻纵卷叶螟、麦蚜、棉铃虫、玉米螟、粘虫、草地螟、飞蝗等,都具有较强的迁移习性,它们可能造成大范围农作物严峻减产、重大经济损失或不良社会影响。

但是,这些敢跟人争夺口粮的害虫却小到不起眼,比如稻飞虱还没有蚂蚁大,即使是身材魁梧的蝗虫在大自然中也只能算个小家伙。

那么,在狂风、暴雨、烈日等变化莫测的恶劣天气面前,这些小虫子如何才能顺当抵达千里之外的目的地呢?南京农业高校植保学院书记吴益东告知科技日报记者,迁飞性害虫往往在夜间飞行,飞行高度一般在几百米以上,假如天公作美,它们乘风而行,一夜之间就可以迁移几百公里。

比如稻飞虱就是随着上升气流一起飞行,遇到下沉气流,才会落地生根。

迁飞性害虫在飞行过程中,有时会主动着陆选择合适的繁殖地,有时受下沉气流、降雨、昼夜节律变更等因素影响,会发生被动着陆。

由于害虫迁飞时往往成群结队,因此,无论是主动着陆还是被动着陆,往往都会给人以从天而降的感觉。

不同的害虫也有各自的旅行爱好。

棉铃虫食性很杂,它们最喜爱吃植物的花朵,比如小麦的麦穗、花生的花、玉米穗等,会顺着农作物渐渐开花成熟一路向北吃过去,最终来到棉花上繁殖后代。

而稻飞虱只对水稻情有独钟,它们从越南、泰国等地动身,每着陆一处就繁衍一次后代,当地水稻成熟后,它们迫于生存接着北上,始终到水稻吃完后才回迁。

稻田白背飞虱与褐飞虱差异及防治策略白背飞虱与褐飞虱均属同翅目飞虱科,均为迁飞性害虫。

在稻田中常混合发生,我国对两种飞虱的监测调查方法相同,防治工作中所选择的药剂种类、施药技术大致相当,习惯上统称为稻飞虱。

然而,褐飞虱与白背飞虱是两种不同种的昆虫。

两者在为害特点、发生规律、生物学特性以及抗性发展程度等方面存在显著差异。

正确分清两种生物的差异性,对防治药剂的适当选择有着重要的意义。

一、白背飞虱与褐飞虱在为害特点上的差别:白背飞虱,学名Sogota furcifera Horvath。

以成虫和若虫群栖稻株叶鞘下部刺吸汁液,造成稻叶叶尖褪绿变黄,严重时全株枯死,穗期受害还可造成抽穗困难,枯孕穗或穗变褐色;秕谷多等为害状。

褐飞虱,学名Brown rice planthopper。

以成虫和若虫群集稻株茎基部刺吸汁液,并产卵于叶鞘组织中,致叶鞘受损出现黄褐色伤痕。

轻者,水稻下部叶片枯黄,影响千粒重;重者,生长受阻,叶黄株矮,茎上褐色卵条痕累累,甚至死苗,毁秆倒状,形成枯孕穗或半枯穗损失很大。

白背飞虱相对褐飞虱来说为害位臵相对较高。

即白背飞虱喜欢在叶鞘下部为害,而褐飞虱在稻株茎基部为害。

二、白背飞虱与褐飞虱在发生规律上的差别:白背飞虱初次虫源由南方热带稻区随气流逐代逐区迁入,其迁入时间一般早于褐飞虱,一年发生4~1l代不等。

成虫具趋光性,趋嫩性,生长嫩绿稻田,易诱成虫产卵为害。

一般初夏多雨,盛夏干旱的年份,易导致大发生。

在水稻各个生育期,成、若虫均能取食,但以分蘖盛期、孕穗、抽穗期最为适宜,此时增殖快,受害重。

褐飞虱在我国广大稻区的初次虫源均随春夏、暖湿气流,由南到北逐代逐区迁入。

长翅型成虫具趋光性,闷热夜晚扑灯更多;成、若虫一般栖息于阴湿的稻丛下部;成虫喜产卵在抽穗扬花期的水稻上,产卵期长,有明显的世代重叠现象。

白背飞虱相对褐飞虱来说发生时间要早。

白背飞虱在分蘖盛期、孕穗、抽穗期发生较严重,而褐飞虱在抽穗扬花期发生较严重。

迁飞性昆虫的发生与防治1、迁飞性昆虫的发生特点2、迁飞性昆虫的生物学3、迁飞性昆虫的生态学4、迁飞性昆虫的测报5、迁飞性昆虫的治理一、迁飞性昆虫的发生特点1.什么是迁飞性昆虫?迁飞(migration)是昆虫在一定虫态,周期性的、长距离的、有一定方向的飞行行为。

2012-12-04migration insects3•是昆虫在长期进化过程中形成的适应生态环境,保持种群繁衍的遗传特性,往往也是导致一些地区某些害虫突然爆发危害,造成农业生产严重损失的重要原因。

2012-12-04migration insects4•具有迁飞习性的昆虫为了减少竞争、躲避周围的不良环境、逃避天敌或为了开拓新的资源,常常周期性地从一个空间单元迁向另一个空间单元,以保证其生活史的延续和物种的繁衍。

2012-12-04migration insects52.迁飞性昆虫的迁飞过程•迁出(emigration )•是指某一种群的个体起飞后向外向外飞离发生地的行为;•转移或过境(transmigration )•是指某一迁飞种群只在该地过境而不停留下来生活与繁殖的行为;2012-12-04migration insects6•迁入(immigration )•是指某一迁飞种群的个体由彼地迁到此地并停留下来繁衍后代的行为。

•迁飞也是昆虫成虫从飞离羽化场所开始并到达新的场所产下后代的全过程。

2012-12-04migration insects73.迁飞性害虫的发生危害特点•1)突然发生,短时间爆发成灾;•2)突然消失,危害时期与寄主生育期密切相关,呈现季节性发生的特点;•3)发生期相对整齐;•4)测报工作相对更重要。

2012-12-04migration insects8•这类昆虫不仅可以在较大范围内的农作物上迁飞为害,而且可取食多种亲缘关系较远的植物,寄主范围较广,因此,多数种类为重要的农业害虫,研究和了解它们的生物学、生态学特性和迁飞规律,对于提高害虫的预测和管理水平,制订大区域宏观防治策略,控制害虫为害等均有重要的实践意义。

【农业气象】农作物害虫远距离迁飞与气象

远距离迁飞性害虫,能够依靠自身的飞行能力和利用气流的携带作用,迅速扩散并繁殖为害。

迁飞使得害虫有机会选择更适宜的寄主植物和生理条件,从而使得对植物的为害范围逐步扩大。

迁飞性害虫可在世界范围内的农作物上迁飞为害;多具有区域性、突发性和毁灭性的特点。

其突发性给虫害预测预报和防治带来了很大的难度,造成的损失触目惊心,治理费用也极为巨大。

由于农作物迁飞性害虫的迁飞行为和迁飞规律与气象条件密切相关,因此,揭示主要农作物迁飞性害虫的迁飞与气象条件的关系,对

虫害的异地预测预报与可持续治理具有重要的现实意义。

我国农作物迁飞性害虫,水稻主要有稻飞虱、稻纵卷叶螟等,小麦主要有麦蚜等,棉花主要有棉铃虫等。

哪种农药能彻底消灭稻飞虱

稻飞虱属迁飞性害虫,可以随风雨远距离迁飞繁殖为害,稻飞虱具有暴发性和突发性,是我国和许多亚洲国家水稻生产的重要害虫。

稻飞虱喜欢荫蔽、潮湿的环境,成、若虫一般群集在稻丛下部活动,在稻株茎基部刺吸汁液,同时排出大量蜜露,使稻丛基部变黑,叶片发黄干枯。

白背飞虱:为南方双季稻区早稻田、一晚田早期的飞虱优势种群,对烟碱类杀虫剂(吡虫啉、噻虫嗪、噻虫啉、呋虫胺、噻虫胺、烯啶虫胺等)敏感,为迁飞性害虫,也可传播黑条矮缩病。

寄主以水稻为主,也可在稗、游草、看麦娘、麦、甘蔗等禾本植物为害。

灰飞虱:是一晚、二晚田黑条矮缩病、条纹叶枯病毒病的传播媒介,可在当地越冬,寄主除水稻外,还可为害麦、稗、游草、千金、双穗雀稗等禾本植物。

褐飞虱:是晚稻田里的优势种群,对烟碱类杀虫剂高抗,属迁飞性害虫。

主要寄主为水稻、野生稻。

稻飞虱的防控强调坚持“预防为主,压前控后,绿色防控”的方针。

1、保护天敌,自然控害,防止害虫再猖獗。

农田蜘蛛、黑肩绿盲蝽等是飞虱天敌,黑肩绿盲蝽吮食飞虱卵液,蜘蛛捕食活动的飞虱,生产中可以通过使用低毒高效农药来减少对天敌的伤害,田埂种植大豆来提供天敌栖息条件,不用菊酯类和三唑磷农药来防止害虫再猖獗和刺激产卵。

2、加强田间调查,实时监测预警。

在分蘖期、拔节孕穗期、灌浆期要切实做好飞虱田间调查监测,及时预警,一般分蘖期百丛虫量200-400只以上或短翅成虫2-6只,孕穗期百丛虫量500-800只以

上或短翅成虫5-10只,灌浆期百丛虫量1000-1500只以上(各地指标或许不同)就应及时用药防治。

晚稻稻飞虱防治稻飞虱是一种迁飞性害虫,具有远距离迁飞及群集为害稻田的特点。

近年来,稻飞虱在晚稻的发生频次以及所造成的损失尤为突出,已成为晚稻的主要害虫之一。

及时防治稻飞虱是夺取晚稻丰收的关键。

晚稻稻飞虱的为害一般有1~3个峰期。

第一个峰期出现在水稻孕穗、抽穗期,即9月下旬至10月上旬(主要虫源是9月中旬开始从北方稻区随南下冷空气飞迁进入繁殖);第二个峰期出现在齐穗至乳熟期,即10月中、下旬;第三个峰期出现在蜡熟期,即11月上、中旬。

第一个峰期以白背飞虱种群为主,其余二个峰期则以褐飞虱种群为主。

由于迁入的稻飞虱虫源,受气象条件、本地环境温度以及天敌、栽培品种等因素的影响,致使发生的峰期及为害程度有所差异。

有的年份各个峰期不明显,受害程度轻;但有的年份可连续出现2~3个峰期,发生量大,受害面积广。

晚稻以抽穗至齐穗期受稻飞虱为害而造成的损失最重,可导致颗粒无收;乳蜡期受害次之,一般损失60%左右;蜡熟期受害较轻,但“穿顶”仍可损失20~30%。

据调查,杂交水稻收割前7天穿顶,产量损失达26.6%。

受害程度还因品种和熟期不同而有差异。

一般早熟、矮秆品种发生期偏早,受害较重;而迟熟、高秆以及杂优品种发生期相对偏迟,受害较轻。

在防治指标上,若虫口密度每100科禾孕穗至抽穗期达到500头,齐穗至乳蜡期达到800~1500头,蜡熟期达到3000头以上,均须施药防治。

要根据当地虫情测报,掌握在若虫高峰期,于晴天上午露水干后或下午至傍晚施药。

用90%晶体敌百虫800~1000倍液喷施,可兼治稻飞虱、粘虫、蝽象、稻纵卷叶虫等。

也可用20%叶蝉散乳剂800~1000倍液喷杀。

还可用10%施特安3000~3500倍液喷雾。

或用吡虫啉(扑虱蚜)2500~3000倍液喷施。

在施药前田间要灌薄水层,防治的效果才显著。