后张无粘结预应力混凝土的发展回顾

- 格式:doc

- 大小:32.50 KB

- 文档页数:6

施工工艺:后张无粘结预应力混凝土工艺1. 背景介绍混凝土是现代建筑中常用的基础建材,而预应力混凝土更是建筑中优质的材料之一。

在预应力混凝土中,后张无粘结预应力混凝土工艺是较为高效且经济的一种。

2. 工艺原理后张无粘结预应力混凝土工艺将预应力钢筋施加于混凝土结构之后,通过松弛导致预应力钢筋产生伸长,以达到混凝土的预应力状态。

与传统粘结预应力混凝土工艺相比,后张无粘结预应力混凝土工艺利用松弛现象可以降低预应力钢筋的应力损失,提高结构的延性。

3. 工艺流程后张无粘结预应力混凝土工艺的施工流程主要包括以下几个步骤:3.1 钢筋制作和加工首先,需要制作预应力钢筋。

这些钢筋需要满足一定的标准和要求。

然后,将钢筋进行加工,根据设计要求制成所需尺寸的钢筋板和钢筋筒。

3.2 混凝土制作和浇筑接下来,需要制作混凝土。

混凝土制作需要按照施工图纸中的设计参数进行配比,然后通过混凝土搅拌机进行搅拌。

混凝土搅拌完成后,将混凝土倒入模板内进行浇筑。

3.3 钢筋张拉混凝土浇筑完成后,需要进行预应力钢筋的张拉。

在张拉的过程中,需要保证钢筋产生一定的伸长量。

通过控制松弛量,可以保证钢筋产生预应力状态。

3.4 切割和锚固当钢筋完成张拉之后,需要将其切割到所需的长度,并将其固定在预留孔中进行锚固。

锚固后,可以进行验收和测量。

4. 工艺优点后张无粘结预应力混凝土工艺相比传统粘结预应力混凝土工艺有以下优点:1.可以降低预应力钢筋的应力损失,提高结构的延性;2.钢筋可以在混凝土中良好地活动,避免施工时出现粘结负荷;3.工艺简单,操作容易,施工效率高。

5. 工艺缺点后张无粘结预应力混凝土工艺相比传统粘结预应力混凝土工艺有以下不足:1.需要制作和加工预应力钢筋,增加了施工成本;2.对一些较大或特殊尺寸的构件,需要进行加强措施,以保证钢筋良好的活动性。

6. 工艺应用后张无粘结预应力混凝土工艺在建筑施工中广泛应用,尤其是在大跨度建筑制作中。

该工艺可以用于桥梁、拱形结构和超高层建筑等大型工程。

混凝土预应力技术的发展与应用一、前言混凝土预应力技术是目前建筑工程领域中的一项重要技术。

它的出现大大提高了混凝土结构的承载能力和耐久性,使得建筑工程的设计和施工更加灵活和高效。

本文将介绍混凝土预应力技术的发展历程和应用现状,探讨其原理和优势。

二、混凝土预应力技术的发展历程混凝土预应力技术最早可以追溯到19世纪末的法国。

当时,法国工程师Frederick Rizzi在研究铁路桥梁的承载能力时,提出了一种新的构造方法——将钢绞线或钢筋埋入混凝土中,使混凝土结构具有预应力。

这种方法被称为“钢筋混凝土预应力技术”,并被广泛应用于桥梁、建筑和水利工程等领域。

20世纪初,德国工程师Eugen Freyssinet对混凝土预应力技术进行了深入研究,并提出了一种新的预应力构造方法——“环形预应力”。

这种方法可以使混凝土结构在受力时更加均匀,承载能力更强。

随着科学技术的不断发展,混凝土预应力技术的应用范围也越来越广泛。

目前,混凝土预应力技术已经被应用于各种大型建筑工程,如高层建筑、大型桥梁、地铁隧道、水利工程等。

三、混凝土预应力技术的原理1.预应力的定义预应力是指在混凝土结构施工前,通过施加外力将钢筋或钢绞线拉伸到一定的程度,使其具有一定的张力,然后再浇筑混凝土,当混凝土凝固后,钢筋或钢绞线的张力被释放,使混凝土产生一定的压应力,从而提高混凝土结构的承载能力。

2.预应力的分类预应力可分为两种类型:一种是预应力混凝土,另一种是预应力钢筋混凝土。

预应力混凝土是指在混凝土中埋入钢索或钢绞线,通过拉伸钢索或钢绞线来产生预应力,使混凝土结构具有一定的抗拉能力。

而预应力钢筋混凝土是指在混凝土中埋入钢筋,通过拉伸钢筋来产生预应力,使混凝土结构具有一定的抗弯和抗剪能力。

3.预应力的作用预应力可以改善混凝土结构的力学性能,提高其抗拉、抗弯和抗剪能力,延长其使用寿命。

预应力还可以降低混凝土结构的自重,减小结构的变形和振动,提高其稳定性和抗震能力。

无粘结后张预应力无粘结后张预应力是指在混凝土完全凝固后,通过施加一定的张力使钢筋或钢束产生预应力的一种施工方式。

在施工过程中,通过预先拉伸钢筋或钢束,然后将其固定在混凝土结构中,使其在混凝土凝固过程中产生预应力,从而提高混凝土结构的承载能力和抗裂性能。

无粘结后张预应力施工工艺相对简单,施工周期短,适用于大跨度混凝土结构的施工。

其主要步骤包括:预应力张拉、锚固、剪切和保护。

首先是预应力张拉。

在混凝土结构浇筑完成后,根据设计要求,确定预应力的张拉位置和数量。

然后使用专用的张拉设备,对钢筋或钢束进行拉伸,施加一定的预应力。

在张拉过程中,需要控制拉力的大小和均匀性,以保证混凝土结构的整体性能。

接下来是锚固。

在完成预应力张拉后,需要将钢筋或钢束的一端固定在混凝土结构中。

常见的锚固方式包括锚具锚固和锚固板锚固。

锚具锚固是将钢筋或钢束的一端插入预埋在混凝土中的锚具管内,并使用锚固螺母将其固定住。

锚固板锚固是将钢筋或钢束的一端穿过预埋在混凝土中的锚固板孔洞,并使用锚固板将其固定住。

锚固的质量直接影响到预应力的传递效果和混凝土结构的安全性能。

然后是剪切。

在锚固完成后,需要对钢筋或钢束进行剪切处理,以保证其与混凝土结构的粘结力。

剪切的主要目的是将钢筋或钢束的一端与锚具或锚固板分离,并在分离处进行剪切处理,使其形成锚固长度。

剪切处理可以采用机械剪切或火焰剪切的方式进行。

最后是保护。

在剪切完成后,需要对预应力钢筋或钢束进行保护,以防止其受到外界环境的侵蚀和损坏。

常见的保护措施包括施加预应力保护层、涂覆防腐涂料和加装护套等。

预应力保护层是指在预应力钢筋或钢束表面施加一定厚度的混凝土,以提供保护和抗腐蚀能力。

防腐涂料可以有效防止钢筋或钢束受潮、腐蚀和氧化。

护套是一种外置的管道结构,用于保护预应力钢束免受外界损伤。

总的来说,无粘结后张预应力是一种有效提高混凝土结构承载能力和抗裂性能的施工方式。

通过合理的预应力设计和施工工艺,可以使混凝土结构具有更好的安全性和可靠性。

无粘结预应力技术在水泥厂筒仓结构中的应用一、引言筒仓是水泥行业中广泛应用的重要构筑物,可用来贮存松散的块状、粒状原材料和燃料,如矿石、水泥、熟料、生料、煤等。

水泥生产过程尤其是在流水生产工艺中,筒仓在原料和中间物料的缓冲,配送,生产的协调方面起着必不可少的重要调节作用。

随着我国国民经济的飞速发展,水泥行业作为原材料的提供行业,生產规模不断扩大,水泥厂筒仓结构朝着大型化发展是必然趋势。

多年实践证明,直径大于、等于21米按抗裂缝控制配筋的深仓或浅仓,采用钢筋混凝土结构,设计和施工很难满足要求[1]。

为满足正常使用阶段的抗裂验算、减小壁厚及降低配筋率的要求,我国规范规定大直径筒仓结构设计时应采用预应力结构。

二、水泥厂预应力筒仓发展概况筒仓从开始建造并投入使用到现在已经有二百多年。

相对现代的钢筋砼筒仓,前期的内径都较小。

上世纪中叶以后,筒仓直径才因建造及设计技术的不断进步而得到了大幅度提高,预应力筒仓也开始不断出现。

国外开始建造并使用预应力混凝土筒仓的时间比较早,如日本秩文雄谷水泥厂的预应力钢筋混凝土筒仓,该筒仓于1979年5月建成,容量为4万吨,内径34.5米,高53.44米,仓壁厚仅0.47米。

其环向及竖向均布置有预应力钢绞线,一方面显著提高了仓壁的强度,使得裂缝的开展得到了有效控制,另一方面减小了壁厚,节省了混凝土和钢筋等材料的用量。

法国南特于上世纪80年代所建的预应力筒仓,其内径为47.5米、高54米,容量达到了七万吨。

我国早在上世纪80年代第一次在水泥熟料库中采用了预应力技术,主要是基于技术原因。

珠江水泥厂率先突破万吨级,建成的后张预应力钢筋混凝土筒仓容积为2.3万立方米,其储量超过了2万吨,内径25米,仓高64米,仓壁厚0.4米。

1997年句容台泥水泥有限公司建成的直径为32米的熟料库,采用有粘结预应力混凝土结构。

2002年都江堰拉发基水泥厂建成的无粘结预应力筒仓直径20米,筒仓高45.50米,储料高度38.50米,储量为2万吨[2]。

浅析后张法无黏结预应力施工技术【摘要】后张法无黏结施工技术无需预留管道与灌浆,而是将无黏结预应力筋同普通钢筋一样的铺设,在结构模板设计的位置上,然后浇筑混凝土进行养护,待混凝土达到设计要求的强度后,张拉预应力筋并用锚具进行锚固,最后进行封锚。

由于其具有施工简便、工期短、造价低、便于更换预应力筋、预应力筋可单独防腐等优点被广泛的应用,本文阐述后张法无黏结预应力施工技术分析。

【关键字】混凝土浇筑;后张法;预应力一、后张法无黏结预应力施工技术的优点1、在施工的过程中提供了使用灵活的空间,为发展大跨度、大柱网、大开间的楼盖体系发展创造了条件。

2、在高层或者超高层楼盖建筑施工的过程中采用后张法无黏结预应力施工技术可以保证净空间的条件下显著的降低层高,从而降低总建筑的高度,节省材料和造价。

3、在多层大面积楼盖施工中,采用后张法无黏结预应力施工技术,能够提高结构的整体性能和刚度,简化梁板施工的工艺,加快施工速度,降低建筑造价。

4、无黏结筋可曲线配置,其形状与外荷载弯矩图相适应,可充分的发挥其预应力筋的强度。

5、设备管道及其电气管线在楼板下通行无阻,减少了建筑结构和设备的布局矛盾。

6、无黏结筋的成型采用基础成型工艺,产品质量稳定,摩阻损失小,便于工程化生产、二、施工工艺及其主要工序后张法无黏结预应力施工工序主要工艺流程是:施工准备、无粘结预应力筋下料与组装、无黏结预应力筋铺放、混凝土浇筑与养护、无黏结筋张拉、锚具封闭。

1、无黏结预应力筋下料与组装应当逐根的对无黏结筋护套进行外观检查,对轻微破损处均需要用胶带进行缠绕维修,缠绕的过程中需要搭接一半,缠绕层不能少于2层,缠绕的长度应当超过破损处的30mm,无黏结预应力筋下料的过程中下料长度应当综合考虑其弯率、锚固段保护层厚度、张拉伸长值以及混凝土压缩变形等因素,并应当根据不同的张拉方法和锚固形式预留张拉长度。

2、工艺原理无粘结预应力筋在施工过程中不需要留孔、穿束、灌浆等,而是把预先组装好的无粘结预应力筋和锚头按设计要求铺放在模板内,然后浇筑混凝土。

一、我国预应力砼技术发展历史回顾(一)房屋建筑中的预应力砼技术发展历史五十年代初,大量工业厂房和民用建筑需要兴建,而结构材料,特别是型钢和木材奇缺,由于难以解决厂房钢结构屋盖与钢吊车梁的型钢用料,迫切需要改用预应力混凝土来代替。

按照预应力经典理论,生产预应力混凝土必须要用高强钢材(钢丝和钢筋)和高强混凝土,要用专门的张拉千斤顶、锚夹具及其配套的专用机械与零部件,而在我国当年除书本知识外,真是一穷二白,一无所有。

要从国外进口,既缺外汇,又受帝国主义封锁,而苏联当时也刚刚起步,在人力物力上无力对我援助。

在这一艰难时刻,原建筑工程部建筑科学技术研究所(中国建筑科学研究院前身)接受了国家计委的任务,沿着自力更生、土法上马、走不同于国外的具有中国特色的低强钢材预应力的发展道路,开始了预应力混凝土的研究。

从五十年代初至七十年代末,我国房屋结构中开发研制了一整套预制预应力砼构件技术,如屋面梁、屋架、吊车梁、大型屋面板、空心楼板等,其中预应力空心板年产量达一千万立方米以上。

这一时期的预应力技术特点是采用中、低强预应力钢材,采用中国特色的预应力砼张拉锚固工艺技术。

从八十年代初至九十年代末,房屋建筑中预应力砼技术得到巨大发展,其显著特点是采用高强预应力砼钢材及相应工艺技术,对整体结构施加预应力,技术水平接近发达国家先进水平。

二十年间建设了一大批预应力砼工程,其中有代表性的工程有63层预应力砼楼面的广东国际大厦;214米高的青岛中银大厦;单体预应力砼面积最大的首都国际机场新航站楼等。

(二)桥梁结构中的预应力砼发展历史1955年,铁路部门研制成功我国第一片跨度12米的预应力混凝土铁路桥梁,1956年建成28孔24米跨的新沂河大桥,从而开始了预应力混凝土技术在我国铁路上应用的篇章。

四十多年来,经过铁路系统工程技术人员的辛勤努力,预应力砼技术不断扩大,技术水平不断提高,制造架设跨度32米以下桥梁三万多孔,桥梁跨度不断突破,大跨径桥梁不断涌现,其中有代表性的工程有主跨为168米的攀枝花金沙江铁路连续钢构桥,顶推法施工的跨度80米连续箱梁桥杭州钱塘江二桥,此外在南昆铁路线上新建了一大批各种类型的铁路桥梁。

预应力混凝土的发展概述预应力混凝土的发展概述简介:预应力混凝土是一种结构材料,通过对混凝土施加预先施加的拉力,将混凝土中的应力降低到靠近或低于零的状态,以提高混凝土的承载能力和抗裂性能。

它在建筑和土木工程领域有广泛应用,并且在过去几十年中取得了巨大的发展。

1. 发展历程1.1 早期应用:起源于法国,最早应用于桥梁和建筑物的构造中。

1.2 技术革新:在20世纪初,预应力混凝土的技术得到了大幅度改进,包括钢绞线的引入和预应力混凝土构件的制造方法的改进。

1.3 建筑设计领域的应用:预应力混凝土开始应用于高层建筑的结构中,提高了建筑物的承载能力和抗震性能。

1.4 超高层建筑的突破:随着预应力技术的不断发展,大型超高层建筑开始采用预应力混凝土结构,如华人大厦和迪拜塔等。

2. 预应力混凝土的施工2.1 预应力钢筋的制作:预应力钢筋通过在工厂进行拉拔成型,保证了其质量和性能。

2.2 预应力构件的制造:预应力构件通过预埋钢筋或张拉钢绞线,并注入混凝土进行制造。

具体的制造过程包括模板制作、张拉钢筋或钢绞线、注浆、养护等。

2.3 锚具系统的设计与施工:预应力构件的锚具系统起到固定预应力钢筋或钢绞线的作用,设计和施工过程中需要考虑锚具的强度和稳定性。

3. 预应力混凝土的优势3.1 承载能力提高:预应力混凝土通过在施工过程中施加预先拉力,能够有效提高混凝土结构的承载能力。

3.2 抗裂性能优良:预应力混凝土由于内部受到预拉力的作用,能够减小混凝土的应力,提高其抗裂性能。

3.3 灵活性:预应力混凝土的施工过程能够根据工程需求进行调整,提高了结构的灵活性和适应性。

3.4 节约材料:预应力混凝土结构可以减少混凝土的使用量,降低工程成本。

附件:1. 实验数据表格2. 施工工艺流程图3. 结构设计图纸法律名词及注释:1. 预应力法:一种施工方法,通过施加预先拉力来提高混凝土结构的承载能力。

2. 预应力钢筋:用于预应力混凝土中的钢筋,通过拉拔成型制作。

预应力混凝土的发展概况摘要:本文分别从体内有粘结、缓粘结、体内无粘结缓粘结以及体外无粘结四个方面,回顾了预应力混凝土技术的发展历史及国内外的研究概况,介绍了国内外的研究成果、最新研究动态及工程应用情况,指出了有待进一步拓展研究的方向。

关键字:有粘结;无粘结;缓粘结;预应力Development of prestressed concreteAbstract:This article is from the body bonded slow bonded,unbonded vivo without adhesion slow bonding as well as in vitro in four areas,a review of the prestressed concrete history of the development of the technology and the domestic and international research profile,introduce domestic and foreign the research results of the latest research trends and engineering applications, pointing out that the direction of research to be further expanded.Keywords:Keywords:bonded;unbonded;slow bond;prestressed1体内有粘结预应力混凝土技术的发展概况1.1发展历史[1]~[3]1866年,美国工程师杰克逊(P.H.Jackson)首次将预应力技术应用于混凝土结构中,由于使用低强度预应力钢筋,并且其内部有效预应力由于锚固损失以及混凝土收缩、徐变而丧失,而没有达到预期效果。

预应力混凝土结构达到大力发展,归功于法国著名工程师弗莱西奈特(E.Freyssinet),1928年,他提出预应力混凝土结构必须采用高强度钢材和高强混凝土,这一结论是预应力混凝土结构在理论上的关键突破。

混凝土预应力技术的发展与应用一、引言混凝土预应力技术是一种现代化的建筑技术,它通过在混凝土构件中加入预应力钢筋,使混凝土在受到外力作用时能够自行抵抗或减轻应力,从而提高混凝土构件的承载能力和使用寿命。

混凝土预应力技术已经被广泛应用于桥梁、建筑、水利、隧道等重要工程领域,成为现代建筑工程领域的重要技术之一。

二、混凝土预应力技术的发展历程早在20世纪初,欧洲的一些学者就开始研究混凝土预应力技术。

1928年,法国学者弗雷德里克·洛桑开始了混凝土预应力的实验研究工作,并成功地制造出了第一根预应力混凝土梁。

1934年,瑞士学者哈姆·布林克曼提出了预应力理论,这一理论奠定了混凝土预应力技术的理论基础。

此后,混凝土预应力技术得到了迅速的发展。

1949年,美国学者史密斯发明了一种新型的预应力钢筋——高强度钢筋,这一发明极大地提高了混凝土构件的承载能力。

1950年代,混凝土预应力技术开始在桥梁工程中得到广泛应用。

1955年,法国的米利亚农大桥建成,它是世界上第一座采用混凝土预应力技术建造的大桥。

1960年代,混凝土预应力技术进一步得到了发展和完善。

1964年,日本学者岩永明提出了预应力混凝土的设计方法,为混凝土预应力技术的应用提供了更为科学的设计方法。

此后,混凝土预应力技术在桥梁、建筑、水利、隧道等领域得到了广泛应用。

三、混凝土预应力技术的原理混凝土预应力技术是通过在混凝土构件中加入预应力钢筋,使混凝土构件在受到外力作用时能够自行抵抗或减轻应力,从而提高混凝土构件的承载能力和使用寿命。

预应力钢筋可以分为两种类型:一种是张拉预应力钢筋,它是在混凝土构件浇筑之前,将钢筋张拉到一定的预应力状态,然后将混凝土浇筑在张拉的钢筋上,当混凝土凝固后,释放钢筋上的张拉力,使混凝土内部受到压缩应力;另一种是预压预应力钢筋,它是在混凝土构件浇筑之后,在混凝土表面钻孔,将钢筋预先张拉到一定的预应力状态,然后将钢筋固定在孔内,使混凝土内部受到压缩应力。

409-2017铁路混凝土后张法预应力引言:铁路混凝土后张法预应力是指在混凝土初凝或硬化后,通过张拉预应力钢筋或钢束,在混凝土中引入预压力的一种施工方法。

该方法通过对混凝土构件进行预应力处理,改善了混凝土的抗裂性能和抗弯承载能力,延长了混凝土构件的使用寿命,提高了结构的安全性和可靠性。

本文将对2017年铁路混凝土后张法预应力进行详细介绍。

一、后张法预应力的原理和作用后张法预应力是指在混凝土初凝或硬化后进行预应力处理的方法,其原理是借助混凝土初凝或硬化后的强度和变形能力,通过外加荷载对预应力钢筋或钢束进行张拉,使预应力钢筋或钢束产生一定的预压力,并将混凝土和预应力钢筋或钢束作为一个整体工作。

在混凝土结构中,预压力可以有效地抑制混凝土的开裂和变形,提高混凝土结构的抗震性能和耐久性。

后张法预应力的作用主要有以下几个方面:1.提高混凝土结构的承载能力:通过预应力处理可以增加混凝土结构的抗弯承载能力,延长混凝土结构的使用寿命。

2.控制混凝土的开裂和变形:预应力处理可以有效地抑制混凝土的开裂和变形,提高混凝土结构的整体稳定性。

3.提高混凝土结构的抗震性能:后张法预应力可以提高混凝土结构的抗震性能,减小地震荷载对结构的影响。

4.降低混凝土结构的自重:预应力处理可以减小混凝土结构的自重,节约材料和成本。

二、后张法预应力的施工工艺后张法预应力的施工工艺主要包括预应力钢筋或钢束的布设、张拉和锚固等过程。

下面将对后张法预应力的施工工艺进行详细介绍。

1.钢筋或钢束的布设:首先需要在混凝土结构中预留好预应力钢筋或钢束的位置,并按照设计要求进行布设。

布设时需要注意与混凝土的受力传递和锚固的要求,确保预应力钢筋或钢束能够完全发挥预应力作用。

2.张拉过程:在混凝土初凝或硬化后,对预应力钢筋或钢束进行张拉处理。

张拉时需要控制张拉速度和张拉力,避免预应力钢筋或钢束的破坏,并确保预应力钢筋或钢束能够产生设计要求的预压力。

3.锚固过程:在预应力钢筋或钢束达到设计要求的预压力后,需要进行锚固处理。

现浇混凝土后张法有粘结与无粘结预应力技术的应用摘要:现浇后张法预应力混凝土结构是预应力混凝土结构的主要结构型式之一。

现浇后张有粘结预应力混凝土技术是通过预埋管道、穿筋、张拉、灌浆等工序为混凝土结构建立预应力以满足设计要求,而后张无粘结预应力混凝土技术则省去了灌浆这一步骤,且预应力筋的选用也有所不同。

本文以北京将台商务中心项目为例,介绍并对比上述两种施工工艺的异同。

关键字:后张法,预应力,工法选择一预应力技术在将台商务中心项目的应用北京将台商务中心项目位于北京市朝阳区酒仙桥18号。

地上最高25层,地下3层,檐口高度99.99m,建筑物最高点103.99m(设备房最高点),总建筑面积306462m2,其中地下建筑面积148639m2,地上建筑面积157823m2。

本工程根据使用功能划分为商业裙楼、酒店和办公楼。

酒店主体结构为钢筋混凝土框架-剪力墙结构;办公楼主体结构为钢筋混凝土框架-核心筒结构。

北京将台商务中心项目裙楼部分大跨度和悬挑梁采用了有粘结预应力技术。

预应力钢筋采用ΦS15.2高强度、低松弛预应力钢绞线,办公楼梁板采用预应力空心板技术。

无粘结预应力钢筋采用ΦS15.2高强度、低松弛预应力钢绞线,其抗拉强度标准值同为fptk=1860MPa,预应力筋张拉控制应力为1395N/mm2,超张拉3%。

二有粘结与无粘结预应力的差异1.工艺原理有粘结后张预应力通过张拉预应力筋,在混凝土构件中产生预压应力,张拉完后灌浆,使预应力筋与混凝土可靠粘结,充分发挥材料强度并使所建立的预压应力有更好的保障。

预应力钢筋完全依靠端头锚具来传递预压力。

2.有粘结预应力施工工艺2.1预应力锚固体系现浇后张预应力端部锚具分为张拉端锚具和固定端锚具。

张拉端锚具有圆型锚具、扁型锚具,固定端锚具常用的有H型压花锚和P型挤压锚,并可根据需要采用预应力筋连接器。

张拉端锚具由夹片、锚板、锚垫板以及螺旋筋四部分组成,如图1-1、1-2。

图1-1 圆型张拉端锚具图1-2 扁型张拉端锚具固定端H型压花锚具,包括梨形自锚头的一段钢绞线、与连接锚头的钢筋支架、螺旋筋、端部封堵的干硬性水泥浆体等,如图1-3。

混凝土预应力技术的研究进展一、前言混凝土预应力技术是以预应力钢筋为主体,通过施加预应力使混凝土在正常使用状态下产生压应力,在荷载作用下产生预应力和压应力的协同工作,从而提高混凝土的抗拉强度,改善混凝土的耐久性和变形性能,具有广泛的应用前景。

本文将从预应力混凝土的发展历程、预应力钢筋的性能特点、预应力混凝土的施工工艺、预应力混凝土的应用领域等方面进行详细介绍。

二、预应力混凝土的发展历程预应力混凝土技术的发展可以追溯到20世纪40年代,当时由于新材料的发展和工程结构的需求,预应力混凝土技术得到了广泛的应用。

在此之后,预应力混凝土技术不断发展,应用范围不断扩大,成为结构工程领域的主流技术之一。

具体的发展历程如下:1. 初期发展阶段(1940年代-1950年代)预应力混凝土技术最初是由美国工程师Eugene Freyssinet在1940年代提出的。

他提出了钢筋混凝土预应力技术的基本原理和概念,并在法国建造了第一座预应力混凝土桥梁,标志着预应力混凝土技术的开端。

2. 发展阶段(1950年代-1970年代)在20世纪50年代至70年代期间,预应力混凝土技术得到了快速的发展,成为工程结构领域的主流技术。

在这一时期,预应力混凝土结构得到了广泛的应用,如桥梁、高层建筑、水坝等。

3. 现代阶段(1970年代至今)在20世纪70年代以后,预应力混凝土技术得到了更加广泛的应用和发展。

新材料的应用、设计理论的不断完善和工程技术的不断提高,使得预应力混凝土技术在大型工程结构中得到了更加广泛的应用。

三、预应力钢筋的性能特点预应力钢筋是预应力混凝土结构的主要构件之一,其性能特点主要体现在以下几个方面:1. 高强度预应力钢筋的强度远高于普通钢筋,一般为1400MPa以上,可以满足预应力混凝土需要的高强度要求。

2. 高延性预应力钢筋具有很高的延性,可以在承受荷载时产生一定的变形,从而改善混凝土结构的性能。

3. 耐腐蚀性好预应力钢筋表面覆盖一层锌层或环氧树脂涂层,可以有效地防止钢筋的腐蚀,延长钢筋的使用寿命。

后张法无粘结预应力混凝土的施工与质量控制综述摘要:本文结合某工程实例,对后张法无粘结预应力混凝土施工技术与质量控制进行了探讨,以供参考借鉴。

关键词:混凝土后张法无粘结预应力筋浇筑验收控制1、工艺原理后张法无粘结预应力混凝土施工时,不需要预留孔道、芽筋、灌浆等工序,而是把预先组装好的无粘结筋同非预应力钢筋一道按设计要求铺放,然后浇筑混凝土。

待混凝土达到一定强度后,利用无粘结筋与周围混凝土不粘结、在结构内可作纵向滑动的特性,借助两端锚具进行张拉锚固,达到对结构产生预应力的效果。

2、工程概述某多层住宅建筑面积16885m2,共7层,采用框架结构,屋面设计为预应力楼盖,4根主梁为无粘结预应力梁,截面尺寸500mm×1500mm,其中跨度26.51m 梁2根,预应力配筋为2×8Φs15.2+2×7Φs15.2,跨度为20.86m梁2根,预应力配筋为2×6Φs15.2+2×5Φs15.2及2×8Φs15.2+2×7Φs15.2,预应力梁混凝土设计强度为C40。

3、施工技术3.1施工流程安装梁及楼面模板→放线→下部非预应力钢筋铺放、绑扎→铺放暗管、预埋件→安装无粘结筋张拉端模板(包括打眼、钉焊预埋承压板、螺旋筋、穴模及各部分马凳筋等)→铺放无粘结筋→修补破损的护套→上部非预应力钢筋铺放、绑扎→自检无粘结筋的矢高、位置及端部状况→隐蔽工程检查验收→浇灌混凝土→混凝土养护→松动穴模、拆除侧模→张拉准备→混凝土强度试验→张拉无粘结筋→切除超长的无粘结筋→端部封闭。

3.2钢筋工程3.2.1预应力筋铺放预应力筋布筋时,严格按图施工,预应力筋数量、质量及种类必须符合图纸要求,具体要求有:(1)严格按设计要求曲线形式布筋,保证在垂直方向上各控制点达到规范要求,形成平滑曲线,反弯点最高最低点位置按图施工。

在跨中部位,无粘结筋可直接绑扎在底部钢筋上。

无粘结筋的水平位置应保持顺直;(2)板柱结构体系布筋时要求柱上板带任何一向穿过柱内的预应力筋不少于2束;(3)铺筋时需与水、电、气专业密切配合,尽量避免电气管线及上下管道影响预应力筋垂直位置,上下水管道等需按图预留孔洞,严禁事后打凿;(4)预应力筋保护层最小厚度:板顶面20mm,板底面20mm;梁顶面50mm,梁底面50mm;(5)张拉端及固定端处的锚具、承压板必须可靠固定,并保持张拉作用线与承压板面垂直。

后张无粘结预应力混凝土的发展回顾摘要:本文介绍了后张无粘结预应力砼在国际国内的发展过程,以及无粘结预应力砼的受弯性能,还讨论了它在发展和存在的一些问题等。

关键词:后张法,无粘结,预应力Abstract: this paper introduces post-tensioned binderless prestressed concrete in the international and domestic development process, and unbonded prestressed concrete of bending performance, also discussed it in the development and existing problems and so on.Key words: this method, unbonded prestressed随着科学技术的发展,建筑业技术水平的提高,许多新技术、新工艺已逐步应用到建筑施工中来。

这些新技术、新工艺的应用.不仅使得施工工艺大为简化,同时也使得许多复杂的结构难题得以解决,后张无粘结预应力混凝土技术就是近几十年来发展起来的一项新技术。

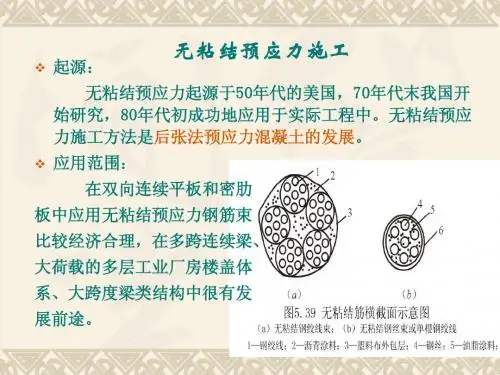

1 国际后张无粘结预应力混凝土的发展状况早在20年代美国的R.E.Dill就提出了无粘结预应力筋的设想,预应力筋在张拉后容许对周围的混凝土发生纵向相对滑移。

法国的E.Freyssinet在预应力混凝土桥梁结构的初期实践中,曾试用过涂以沥青并缠绕纸带的无粘结束。

一直到了50年代初期,美国将无粘结筋用到了平板结构中。

随着大跨度平板的发展,无粘结筋首先在美国得到较大的推广和应用。

最初的无粘结筋采用单根钢丝经涂油脂后用纸带缠绕包裹制作而成,采用镦头式锚具。

60年代初,开始采用单根钢铰线缠绕纸带制成的无粘结筋代替由单根钢丝制作的无粘结筋。

60年代中期,出现了内涂油脂外包塑料护套的钢铰线无粘结筋。

无粘结力筋预应力混凝土桥梁的发展历程

高望东

【期刊名称】《黑龙江交通科技》

【年(卷),期】2005(028)004

【摘要】1发展历史体外力筋与无粘结力筋的应用属于人类的一种古老智慧。

将加工好的木条围成桶形,外面用竹篾箍紧,使木条处于相互挤压状态,竹蔑处于拉紧状态,从而形成一个个透水的桶,桶内盛水时,水压力将增大木条间的挤压力和竹蔑中的拉力,只要没有达到两者的破坏强度而且有足够的安全储备,这个由竹蔑箍成的木桶就具备使用性能。

【总页数】2页(P61,63)

【作者】高望东

【作者单位】黑龙江省哈同公路公司

【正文语种】中文

【中图分类】U443

【相关文献】

1.无腹筋钢筋混凝土构件中锈蚀变形钢筋与混凝土之间的粘结力计算 [J], 傅衣铭;左龙华;刘腾喜

2.无粘结力筋与体外力筋预应力混凝土桥梁的发展历程与现状 [J], 周履

3.简述无粘结力筋预应力混凝土桥梁的发展历程 [J], 柳中满;陶海;金太学

4.无粘结力后张预应力钢筋在桥梁建设中的应用 [J], 张贵新;;

5.无粘结力筋效应问题研究 [J], 龚尚龙;周志祥

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

后张无粘结预应力混凝土的发展回顾摘要:本文介绍了后张无粘结预应力砼在国际国内的发展过程,以及无粘结预应力砼的受弯性能,还讨论了它在发展和存在的一些问题等。

关键词:后张法,无粘结,预应力Abstract: this paper introduces post-tensioned binderless prestressed concrete in the international and domestic development process, and unbonded prestressed concrete of bending performance, also discussed it in the development and existing problems and so on.Key words: this method, unbonded prestressed随着科学技术的发展,建筑业技术水平的提高,许多新技术、新工艺已逐步应用到建筑施工中来。

这些新技术、新工艺的应用.不仅使得施工工艺大为简化,同时也使得许多复杂的结构难题得以解决,后张无粘结预应力混凝土技术就是近几十年来发展起来的一项新技术。

1 国际后张无粘结预应力混凝土的发展状况早在20年代美国的R.E.Dill就提出了无粘结预应力筋的设想,预应力筋在张拉后容许对周围的混凝土发生纵向相对滑移。

法国的E.Freyssinet在预应力混凝土桥梁结构的初期实践中,曾试用过涂以沥青并缠绕纸带的无粘结束。

一直到了50年代初期,美国将无粘结筋用到了平板结构中。

随着大跨度平板的发展,无粘结筋首先在美国得到较大的推广和应用。

最初的无粘结筋采用单根钢丝经涂油脂后用纸带缠绕包裹制作而成,采用镦头式锚具。

60年代初,开始采用单根钢铰线缠绕纸带制成的无粘结筋代替由单根钢丝制作的无粘结筋。

60年代中期,出现了内涂油脂外包塑料护套的钢铰线无粘结筋。

大约到70年代初,塑料护套制作工艺得到重大改进,采用挤出涂塑工艺制作无粘结筋取得成功,并于1972年获得美国专利。

至此,这种无粘结筋才开始在设计与施工中得到大量应用。

由于无粘结筋可像普通钢筋—样铺设并可根据受力要求铺成多跨曲线形状,特别适用于需复杂的连续曲线配筋的大跨度楼盖和梁,且施工方便,无需预留孔道,非常经济合理。

近20多年来,已为许多国家所采用,国外许多结构设计规范对无粘结预应力混凝土的设计与应用都有具体规定。

据美国后张委员会统计目前已有上亿平方米以上的房屋结构采用此方法,并以年1000万平方米的速度增长,新建的大跨度混凝土平板结构几乎全部采用无粘结预应力平板。

在欧洲诸国的大跨度平板中也得到了广泛应用。

2 国内后张无粘结预应力混凝土的发展情况我国应用无粘结预应力技术较晚,大致可分为四个阶段:70年代中期,我国对无粘结顶应力技术进行了初步摸索。

中国建筑科学研究院等单位对无粘结预应力构件作了基本性能研究,这一阶段,上海、成都、无锡等地在平板结构中开始采用无粘结预应力平板与井式梁板等。

80年代中期,我国无粘结预应力技术有了突破性发展,北京建筑工程研究所牵头研制了一条挤塑涂层的无粘结预应力筋生产线。

这一阶段,主要在北京地区的多层与高层建筑中逐步地采用无粘结预应力平板、密肋板、井式梁、框架梁等。

90年代,我国无粘结预应力技术进入大力推广阶段,建设部八五计划中列为重点推广的项目。

北京、江苏、湖南、广东、浙江、安徽、山东、上海、天津、河北、辽宁、福建等省市发展迅速,其应用范围也扩大到筒仓、水池、地锚、桥梁等领域。

同时,建设部还编制了无粘结预应力结构设计与施工规程。

目前我国各地均有专业工厂可以生产和供应无粘结预应力筋,在我国已建成或正在兴建一大批采用无粘结筋的大开间、大柱网和大跨度的现代建筑。

无粘结预应力砼已用于建造多层工业厂房、住宅、宾馆、办公楼、图书馆、停车库、商店、报告厅、储仓和基础加固等。

在工业与民用建筑中应用的结构形式有无粘结预应力单向连续平板、双向平板、双向密肋板、带柱帽或托板的无粘结预应力平板、大跨度简支梁、悬臂梁和框架梁,交叉梁系,受拉结构构件等。

3 无粘结预应力混凝土的受弯性能研究在后张预应力混凝土中,张拉后允许预应力束对周围混凝土长期存在纵向相对滑动的束叫“无粘结”束。

在预应力混凝土受弯构件中,无粘结束钢材的应力随荷载变化的规律与有粘结筋是不同的。

无粘结预应力筋的应力增量总是低于有粘结预应力筋的应力增量,随荷载的增大,这个差距将越大,当结构达到极限荷载时,无粘结预应力筋的极限应力都不可能超过钢材的条件屈服强度fp0.2。

其原因在于,当有粘结构件承受荷载时,任一截面处束中应变的变化都是与其周围混凝土的变化(应变)相等的,所以有粘结束的最大应力发生在最大弯矩的截面内。

而无粘结构件承受荷载后,由于无粘结束可发生纵向相对滑移,整个束中的应变(亦即应力)是一样的,其应变的改变等于沿束全长周围混凝土应变变化的平均值。

这样,当构件的弯曲破坏受压截面混凝土达到极限应变时,无粘结束中的最大应变将比有粘结束的应变小。

所以,无粘结束中的极限拉应力低于最大弯矩截面破坏时有粘结束的极限拉应力。

实验表明一般要低10%一30%。

国外曾采用跨中一点和三分点两种加载方式,以无粘结筋的有效预应力、配筋指标和梁的跨高比为三个主要参数做了数根无粘结预应力梁的试验,比较这些无粘结梁的裂缝性质和破坏形态与有粘结梁的是不一样的。

对配筋率较低的梁,只出现一条或少数几条裂缝,且均发生在最大弯短截面附近。

随着荷载的增长,这条裂缝的宽度与高度都迅速扩展,并常于裂缝的顶部开叉,荷载增加不多梁就发生脆性破坏。

破坏机构类似于一个低矢高的三铰拱而不像梁,混凝土的变形几乎全部集中在裂缝断面。

国内对无粘结预应力板柱体系的性能进行了试验研究。

当无粘结部分预应力板采用一向集中带状布筋,另一向均匀布筋的配筋方案时,它在使用荷载下处于弹性工作阶段,结构性能良好,卸荷后挠度几乎可以完全恢复;在达到极限荷载前,板顶中柱轴线处混凝土裂缝贯通,普通钢筋达到流限,板底裂缝较多,宽度较小,板的跨中挠度较大,有良好的延性性能,并有比设计极限荷载大得多的承载能力。

4 后张无粘结预应力混凝土的发展和存在的问题由于无粘结预应力技术简化了施工程序(简化了布置预留管道、穿筋、灌浆等工序),加快了施工进度,摩擦系数小,钢筋可以布置成任意曲线,符合受力要求,具有较好的经济性,故从70年代开始,很快被世界许多国家广泛应用。

无粘结预应力技术经过近几十年的大规模工程应用及技术探索,与其配套的锚夹具及张拉设备等的不断完善,低松弛无粘结预应力钢筋生产能力不断增强,与此同时锻炼与培养了一批科研、设计、施工等方面的技术队伍,这些均为今后无粘结预应力技术的发展奠定了基础。

由于这些年无粘结预应力技术发展较快,应用工程范围又广,但也存在一些不尽人意的问题,这些问题影响着无粘结预应力技术的进一步推广与应用,如何克服其不利因素,合理地解决这些问题,是推广与应用无粘结预应力技术的关键所在。

4.1 极限强度问题由于无粘结筋与混凝土之间存在滑动,无粘结筋的应变是沿筋全长分配,截面设计时就不能按有粘结筋那样采用平截面假定进行计算.无粘结筋的应变不是线性分布,属超静定结构范畴.因此,目前在设计计算时,都应用各种近似方法,均与实际建立有效预应力和在受力状态下的预应力增量有关.根据现今的设计方法,预应力结构绝大部分不可能以极限抗弯强度作为控制条件,一般按预应力度设计,以抗裂(混凝土出现拉应力大小)与挠度来控制.通过国内外大量的试验及工程实践表明,合理地限制无粘结预应力构件的平均预压应力,即扣除全部预应力损失后,在混凝土总截面面积上建立的平均预压应力;增加非预应力有粘结筋的比例,使其在结构的极限强度中起主要作用,这样就能较好地弥补无粘结预应力结构的极限强度及抗裂性能低于有粘结预应力结构的不足。

4.2 抗震问题预应力湿凝土结构的抗震性能是逐步被人们所认识的,在60、70年代已被学者以及工程设计者们讨沦及研究的课题.在FIP地震结构委员会的努力下,进行了大量试验及震害调查,预应力混凝土结构被认为是能够可靠地应用于抗震结构.通过几十年的实践也证明了这一点。

但有人认为无粘结预应力框架梁的延性不好,无粘结筋几乎不耗能,不利于抗震,在地震区最好不用。

可是,在地震荷载作用下,无粘结预应力筋在构件中始终处于受拉状态,承受的应力变化幅度较小,不像有粘结筋可能由受拉转为受压,易被压曲而丧失承载力.从受力角度看.无粘结筋的地震安全性要比有粘结筋的为好.试验结果还表明,无粘结预应力结构具有良好的挠度恢复性能,在水平荷线作用下,无粘结筋的应力增量较小。

但由于在地震荷载作用下,无粘结筋的应力一般处于弹性阶段,其耗能及恢复力特性不如有粘结预应力.针对上述不利因素,按部分预应力结构考虑,必须配置相当数量的非预应力有粘结筋,可弥补上述不足,仍可具有较好的耗能能力,试验结果也证明了这一点,故在地震区应用无粘结预应力技术是可靠的。

4.3 锚具可靠性问题无粘结预应力结构对锚具要求很高,一旦锚具失效将危及构件和整个结构.预应力筋锚具组装件,除必须满足静载锚固性能外,尚须满足循环次数为200万次的疲劳性能和50次低周反复荷载的抗震性能试验。

这些要求对锚具来说是比较严格的。

经历次地震震害调查,无一处发现失锚或损坏的现象,只要按要求进行严格检验,控制锚具质量,无粘结预应力技术用于大跨度结构、框架粱结构等大型建筑物中,从技术上来讲是可靠的。

5 结语无粘结预应力技术,由于它自身的优点,如预应力结构可以减小截面,减薄厚度,结构轻巧后可建造更大的跨度,承受更重的荷载,提供更多的建筑面积与建筑空间,提高了建筑物的使用功能。

在高层建筑中每八至十层钢筋混凝土楼盖,改用无粘结预应力后即可多建一层;同样的无粱楼盏,无粘结预应力混凝土可节省钢材约一倍以上,综合投资可节约10%左右,一般在国外可节约综合投资20%左右.无粘结预应力技术虽具有其先进性,经济性,这些年发展也快,应用也广泛,但工程考验时间总的还不长,对无粘结预应力结构有的性能认识与研究工作还不够,在设计方面还存在一些问题,有待今后进一步研究与实践。

参考文献[1] T.Y.Lin and Ned H.Burns 《design of prestressed concrete structures》third edition[2] A.H. Rahman and G. Pernica 《Assessing New Techniques for Evaluating Post-Tensioned Buildings》[3] Dr. P. Ritz, Civil Engineer ETH 《POST-TENSIONED SLABS》VSL INTERNATIONAL LTD, Berne/Swizerland[4] MP.Collins and D.Mitchell (1991)《prestressed concrete structures》Prentice HallNew Jersey[5] A.H.Nilson (1978)《design of prestressed concrtet》John WileyNew York[6] 陶学康《我国后张无粘结预应力砼发展新动向》中国建筑科学研究院结构所[7] 杨宗放吕志涛《我国无粘结预应力砼技术的应用与发展》东南大学[8] 束继华李佩勋《无粘结预应力技术在工程中应用与发展》冶金工业部建筑研究总院院刊1998年第一期(总第34期)[9] 李乐平《后张无粘结预应力技术在公路桥上的应用实例》《水运工程》1999年第3期[10] 李宪南《后张无粘结预应力混凝土设计与施工技术》《电器工厂设计》第86期1995年[11] 张咸安姜广强《无粘结后张预应力钢筋混凝土施工控制》中国市政工程1999第4期(总第87期)A review of post-tentioned unbonded prestressed concrete developingAbstract: This article reviews the past years’post-tentioned unbonded prestressed concrete developing both in and abroad, and describe the performance of post-tensioned unbonded under flexing, at last describe it’s progress and problem in practice.Keyword: post-tensionedunbondedprestressed concrete注:文章内所有公式及图表请用PDF形式查看。