2012 中国成人急性淋巴细胞白血病诊断与治疗专家共识

- 格式:pdf

- 大小:1.31 MB

- 文档页数:4

中国成人急性淋巴细胞白血病诊断与治疗指南(完整版)成人急性淋巴细胞白血病(ALL)是最常见的成人急性白血病之一,约占成人急性白血病的20%~ 30%,目前国际上有比较统一的诊断标准和不同研究组报道的系统治疗方案,完全缓解(CR)率可达70%~90%,3~5年无病生存(DFS)率达30%~60%[1];美国癌症综合网(NCCN)于2012年首次公布了ALL的诊断治疗指南,我国于2012年发表我国第1版成人ALL 诊断与治疗的专家共识[2],得到了国内同行的认可。

最近2016版WHO 造血与淋巴组织肿瘤分类[3]发表,对于ALL的分类有一些更新,提出了一些新概念;NCCN对于成人ALL的临床指南也先后几次修改[4]。

基于此,对我国成人ALL诊断与治疗的专家共识进行了更新。

一、诊断分型(一)概述ALL诊断应采用MICM(形态学、免疫学、细胞遗传学和分子学)诊断模式[5],诊断分型采用WHO 2016标准。

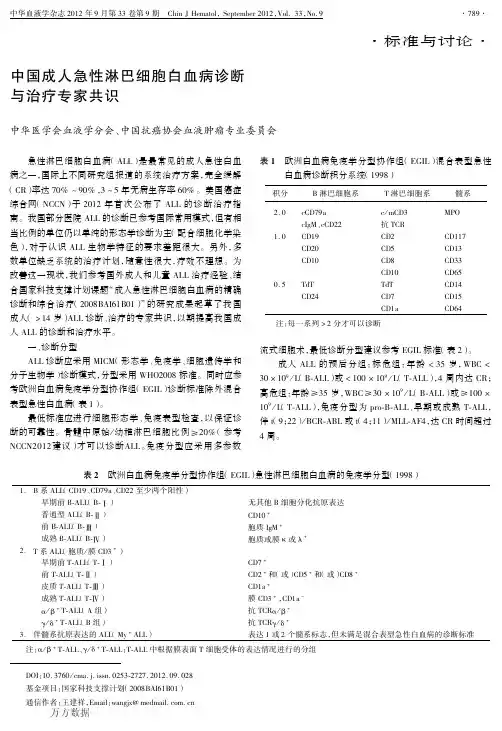

最低标准应进行细胞形态学、免疫表型检查,以保证诊断的可靠性;骨髓中原始/幼稚淋巴细胞比例≥20%才可以诊断ALL;免疫分型应采用多参数流式细胞术,最低诊断分型可以参考1995年欧洲白血病免疫学分型协作组(EGIL)标准(表1)[6],疾病分型参照WHO 2016版分类标准[3]。

同时应除外混合表型急性白血病,混合表型急性白血病的系列确定建议参照WHO 2008造血及淋巴组织肿瘤分类的标准(表2),可以同时参考1998 EGIL标准(表3)[7]。

表1急性淋巴细胞白血病(ALL)的免疫学分型(EGIL,1995)表2混合表型急性白血病的WHO 2008诊断标准表3双表型急性白血病的诊断积分系统(EGIL, 1998)预后分组参考Gökbuget等[8]发表的危险度分组标准(表4)。

细胞遗传学分组参考NCCN 2016建议:预后良好遗传学异常包括超二倍体(51~65条染色体)、t(12;21)(p13;q22)和(或)ETV6-RUNX1;预后不良遗传学异常包括亚二倍体(<44条染色体)、t(v;11q23)[t(4;11)和其他MLL 重排]、t(9;22)(q34; q11.2)、复杂染色体异常。

中国成人急性淋巴细胞白血病诊断与治疗专家共识——诊断和预后分组解读(全文)急性淋巴细胞白血病(ALL)是一种生物学特征和临床异质性很大的疾病,以骨髓和淋巴组织中不成熟淋巴细胞的异常增殖和聚集为特点。

20世纪70年代之前,细胞形态学、细胞化学是唯一的诊断工具,此后逐渐发展为细胞形态学、细胞化学、细胞遗传学(常规细胞遗传学)、免疫表型[多参数流式细胞术(MFC)]、分子细胞遗传学[荧光原位杂交(FISH),比较基因组杂交技术]、分子生物学(大多数以PCR为基础的技术和测序)等相结合的综合诊断模式。

可见ALL的诊断分类是一个逐步完善、多步骤的过程,ALL 的现代检查、诊断方法应包括精确的免疫学、细胞遗传学和分子生物学。

这些方法的结合有助于精确的诊断、确定预后相关因素、微小残留白血病的检测标记,设计针对性的治疗策略。

一、ALL诊断方法的演进ALL诊断分型主要有FAB (French-American-British)和WHO(World Health Organization)两种标准。

FAB标准主要以细胞形态学为基础,要求骨髓中原始淋巴细胞比例超过30%。

FAB协作组于1976年用Romanowsky染色观察血片及骨髓涂片,根据细胞大小、核质比例、核仁大小及数量、细胞浆嗜碱程度等,辅以细胞化学染色对ALL各亚型细胞特征进行描述。

但是单纯的形态学诊断存在很大的局限性,准确性有限。

ALL患者的免疫表型分析不仅可以确定受累的系列(B或T细胞系),还可以进一步分析临床重要的亚型,是ALL分型最为重要的检查之一。

目前临床上常用的ALL免疫学分型方法主要参考欧洲白血病免疫学分型协作组(EGIL)的标准。

1994年在法国召开的EGIL会议上,提出ALL的四型21类法,即先按T、B淋巴细胞系和髓系抗原积分系统确定不同抗原积分,再按积分和抗原表达及分化程度把ALL分为四大类型(裸型、纯型、变异型、多表型)21个亚型。

1995年发表了简化后的EGIL分型、1998年又进行了修改(即本共识中推荐的免疫学分型)。