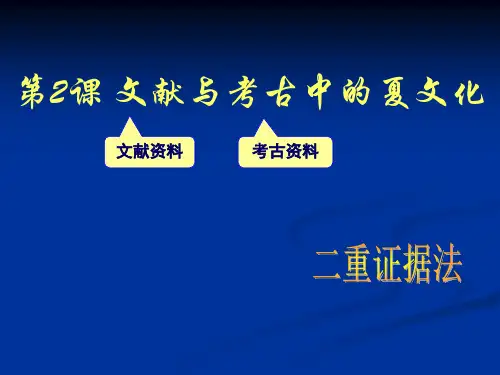

【专题】文献与考古中的夏文化

- 格式:ppt

- 大小:1.50 MB

- 文档页数:24

夏朝的历史遗迹考古发现中的夏代遗址与文物夏朝是中国历史上的第一个有文字记载的王朝,它的历史遗迹对于研究中国最早的社会形态和文化发展具有重要意义。

在考古发现中,夏代遗址与文物成为了我们了解夏朝历史的窗口。

本文将就夏代遗址与文物进行介绍和解读。

一、遗址发现与考古价值夏代遗址的发现往往基于考古学家对夏朝历史文献的研究和地理环境的探索。

其中最为著名的就是1960年代发现的“大汶口文化遗址”。

这个遗址位于今天的河南省偃师市,最早被认定为夏代遗址的可能地点。

考古发掘表明,大汶口文化遗址是距今约4000年的中原地区发现的大型城址,其规模之大和文化特征与夏代的历史描述相契合。

同时,考古学家在遗址中发现了大量的文物,例如陶器、玉器、石器等,这些文物不仅展示出夏代人民的生产技术和生活习俗,更为重要的是提供了实物证据,验证了夏朝真实存在的可能性。

除了大汶口文化遗址,还有一些其他被认为是夏代遗址的地点,例如现今的陕西省西安市周原遗址、河南省新郑市裴李岗遗址等。

每一个遗址的发现都给我们提供了一次深入了解夏代历史的机会。

二、夏代文物的特点与代表作品夏代文物在考古发现中占据重要地位,它们代表了夏朝时期的艺术与文化水平。

这些文物不仅在形式和工艺上具有独特性,更为重要的是它们是了解夏代社会、经济、宗教和政治制度的重要线索。

1.陶器:夏代陶器成为了研究夏朝的重要文物之一。

夏代的陶器制作水平相当高,形态丰富多样,主要包括鬲、豆、尊、簋、觚等。

其中最有代表性的是象鼻杯和斟酌,它们的制作工艺精湛,造型优美,被誉为中国古代陶瓷的瑰宝。

2.玉器:夏代玉器也是夏朝文明的重要标志。

夏代玉器制作技艺高超,主要以玉璋、玉虎、玉龙等为代表。

这些玉器不仅在设计和雕刻上精美绝伦,更重要的是它们蕴含着夏代人民的信仰和崇拜,对于了解夏代宗教和社会风俗具有重要意义。

3.青铜器:夏代青铜器的制作也达到了相当高的水平。

夏代的青铜器主要分为礼器和农耕工具两大类,其中最有代表性的是神盾、大鼎、易方尊等。

【上古历史】从建国后的考古发现来探讨夏文化的始末从建国后的考古发现来探讨夏文化的始末杨玉斌一问题的提出夏朝是中国原始社会解体后,公元前21世纪至16世纪之间最早的奴隶制国家。

这是我们的国家历史最后一个重要里程碑。

由于著名的禹王防洪故事,妇女和儿童知道有一个夏朝。

过去,尽管一些古代怀疑论者否认夏朝的存在,但安阳殷墟出土的甲骨文,尤其是中考时公布的十多个殷王遗书,与《尹本吉史记》记载的商代皇室世系大致相同,印证了《尹本吉》的可靠性。

因此,司马迁的《夏本纪史记》也有一定的依据。

从考古学角度去探索和研究夏文化,是解放后提出的新课题之一,1950年发现的郑州二里岗遗址①,比安阳殷墟要早一百多年,这大大扩展了人们的视野,增加了寻找夏文化的信心。

文献中关于夏人活动区域的记载,主要在豫西嵩山周围和伊、洛平原一带;此外,还分布在晋西南汾水下游和其他一些地方。

根据这种线索,考古工作者从1956年开始,陆续在郑州、巩县、偃师、洛阳、渑池、三门峡、临汝、登封、禹县、密县等许多地方,进行了广泛的考古调查和重点发掘,对探索夏文化取得了十分可喜的成绩。

1977年11月,国家文物局召开了“河南省登封市藁城遗址发掘会议”② 在登封高城镇古文化遗址发掘周围探索夏文化。

这为今后进一步研究夏文化打下了良好的开端。

对待夏文化的看法,主要存在着三种不同的意见:其一认为河南龙山晚期文化和二里头一、二、三、四期文化是夏文化;其二则认为河南龙山晚期文化和二里头一、二期文化是夏文化,而二里头三、四期文化属于商代早期文化;其三也有人认为河南龙山晚期文化不是夏文化,而二里头一、二、三、四期文化才是夏文化。

从这个角度来看,我们都同意二里头文化的第一和第二阶段属于夏文化,但我们对夏文化的开始和结束有不同的看法。

中华人民共和国成立以来,我们在这里探索了夏文化的起源和终结。

第二,河南龙山文化晚期是夏文化的开端从发掘材料看,二里头一、二期文化对于延续五、六百年的夏代来说,并不是其最早的文化,要寻找夏代早期文化,还要以二里头一、二期文化为起点,再上溯其源。

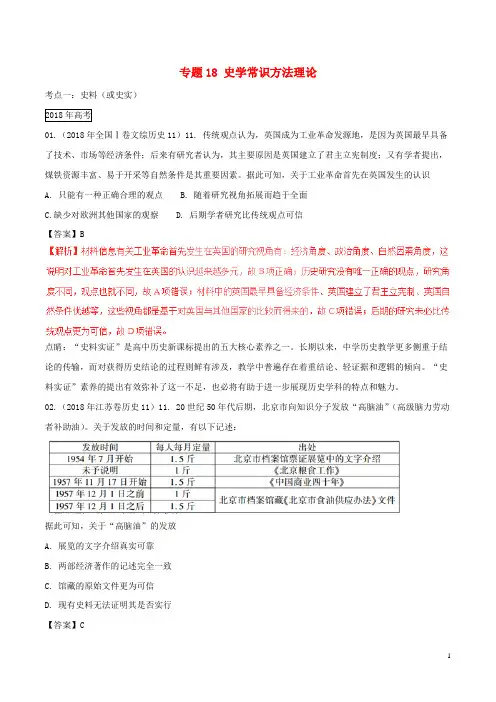

专题18 史学常识方法理论考点一:史料(或史实)2018年高考01.(2018年全国Ⅰ卷文综历史11)11. 传统观点认为,英国成为工业革命发源地,是因为英国最早具备了技术、市场等经济条件;后来有研究者认为,其主要原因是英国建立了君主立宪制度;又有学者提出,煤铁资源丰富、易于开采等自然条件是其重要因素。

据此可知,关于工业革命首先在英国发生的认识A. 只能有一种正确合理的观点B. 随着研究视角拓展而趋于全面C.缺少对欧洲其他国家的观察D. 后期学者研究比传统观点可信【答案】B点睛:“史料实证”是高中历史新课标提出的五大核心素养之一。

长期以来,中学历史教学更多侧重于结论的传输,而对获得历史结论的过程则鲜有涉及,教学中普遍存在着重结论、轻证据和逻辑的倾向。

“史料实证”素养的提出有效弥补了这一不足,也必将有助于进一步展现历史学科的特点和魅力。

02.(2018年江苏卷历史11)11. 20世纪50年代后期,北京市向知识分子发放“高脑油”(高级脑力劳动者补助油)。

关于发放的时间和定量,有以下记述:据此可知,关于“高脑油”的发放A. 展览的文字介绍真实可靠B. 两部经济著作的记述完全一致C. 馆藏的原始文件更为可信D. 现有史料无法证明其是否实行【答案】C【解析】史料中真实可靠的是第一手史料,如原创的文献资料和实物资料等。

展览的文字介绍属于对文献的再加工,不是第一手史料,故A项错误;两部经济著作对“每人每月定量”描述不一,故B项错误;馆藏的原始文件属于第一手史料,相对而言比较可信,故C项正确;现有史料只要确定是真实的,就能证明北京市曾经发放过“高脑油”,故D项错误。

点睛:史料是指可以据以为研究或讨论历史时的根据的东西。

一般将史料区分为第一手史料以及第二手史料。

前者是指接近或直接在历史发生当时所产生,可较直接作为历史根据的史料,后者是指经过后人运用一手史料所作的研究及诠释。

第一手资料指原创的文献资料和实物资料等,具有证据直接,准确性、科学性强等特点。

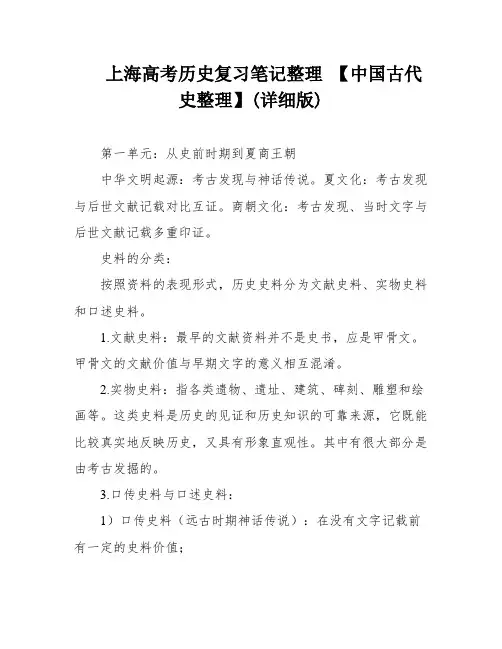

上海高考历史复习笔记整理【中国古代史整理】(详细版)第一单元:从史前时期到夏商王朝中华文明起源:考古发现与神话传说。

夏文化:考古发现与后世文献记载对比互证。

商朝文化:考古发现、当时文字与后世文献记载多重印证。

史料的分类:按照资料的表现形式,历史史料分为文献史料、实物史料和口述史料。

1.文献史料:最早的文献资料并不是史书,应是甲骨文。

甲骨文的文献价值与早期文字的意义相互混淆。

2.实物史料:指各类遗物、遗址、建筑、碑刻、雕塑和绘画等。

这类史料是历史的见证和历史知识的可靠来源,它既能比较真实地反映历史,又具有形象直观性。

其中有很大部分是由考古发掘的。

3.口传史料与口述史料:1)口传史料(远古时期神话传说):在没有文字记载前有一定的史料价值;2)口述史料是人们对往事的口头回忆而写成或整理成文字的资料。

按照资料价值的不同,分为第一手史料和第二手史料。

第一手史料是指接近或直接在历史发生当时所产生,可较直接作为透视历史问题的史料;第二手史料是指经过后人运用一手史料所作的研究及诠释。

其他史料分类:1.有意史料与无意史料:1)官方组织编写的史书和成文的历史著述、回忆录和公开的报道等,应属于“有意的史料”;2)官方遗留下来的文书档案、军事文件及其私人信件、日记等,这都是当时的人们在无意中留下的证据。

应属于“无意史料”。

2.“正史”(官方记载)与“野史”(民间记载):1)正史:一般认为是指由宫廷史官记录的史书;2)野史:一般认为是指古代私家编撰的史书,与官修的史书不同的另一种史书,与“正史”相对而言。

中华文明的起源:1.原始农耕:时间:距今一万年前后的新石器时代标志:采集、狩猎→栽培谷物、驯养牲畜(南稻北粟、南北并立)意义:①第一次经济变革②农耕聚落,聚族而居(陕西临潼姜寨)③对中华文明产生影响(重农思想、农业科技等)2.中华文明的起源:特征:满天星斗,八方雄起(多元文化)核心:黄河中游的中原地区3.史料文献与考古中的夏文化(前21世纪—前1600年):1.后世文献(《礼记》):大同之世(原始社会)→小康之世(阶级社会)公天下→家天下禅让制→制部落联盟→国家(基本特征:设官分职、军队、监狱、刑法)2.考古(河南偃师二里头文化遗址):宫殿式建筑:社会分化石制农具:农耕经济能够有效地组织人力、物力和财力从事大规模的生产活动和经济建设,有利于社会经济的发展。

城东蜊市阳光实验学校第2课文献与考古中的夏文化[教学目的]知道夏朝是我国历史上第一个王朝。

理解从“公天下〞到“家天下〞的社会转变的含义。

知道判断夏朝已经进入国家状态的根据。

知道二里头文化遗存的大概情况,理解二里头对于夏朝历史研究的重要意义。

以王国维二重证据法的思想贯穿整课。

通过阅读文献,分析文献的目的和性质,互相比较,对文献记载的价值和可靠性作出一个比较客观的判断。

通过展示二里头文化的发现,分析这些考古学发现代表的含义。

经过两方面的考察之后,运用两重证据法,对目前的夏史研究作出一个概况性的判断。

培养学生严谨的治史态度。

通过可靠的理论方法来着手解决实际问题。

面对材料有质疑精神。

当材料缺乏时,可以有客观认识,不盲目下判断。

同时有进一步探究的兴趣。

[重点与难点]重点:关于夏代王位传承方式的文献记载和二里头遗址的考古发现。

难点:夏代的考古资料与文献资料尚不能完全互相印证,目前的夏朝历史带有推论性质。

说明:夏代王位传承方式从禅让制转变为世袭制,是从“公天下〞变为“私天下〞的典型标志。

二里头遗址的考古发现是理解考古中的夏文化的根底。

二重证据法就是通过考古材料和文献材料的互相印证,可靠的恢复古代历史原貌。

但关于夏代的两方面材料都有缺陷,故尚不能很好的互相印证。

要根据材料得出这一结论并且准确理解有一定难度。

[教学设计]导入新课教师讲述胡适先生1917年到大学讲授“中国哲学史〞,运用实证主义原那么,直接从东周讲起,一改以往传统治学的风格的故事〔见资料附录1〕。

说明历史所研究的是过去所发生过的事件人物等,但是研究者是如何知道过去所发生过的事情的呢?这就需要有一定的史学研究方法。

只有所用的材料是可靠的,那么得出的结论才可靠。

面对今天的课题——夏朝,我们有什么好的方法可以尽可能把材料做实,最大限度地去恢复夏朝的历史真面目呢?由此引出王国维的二重证据法。

〔1〔234[去,什么时候可以讲完他答复说:“无所谓讲完讲不完。

假设说讲完,一句话可以讲完。

《考古学通论》课程常见问题答疑《考古学通论I》1.考古学的性质和特点是什么?答:从学科总体目标来讲,考古学属于社会科学或人文科学。

但从研究理论、方法来说,则基本属于自然科学范畴。

因此考古学具有边缘科学或交叉科学的性质。

考古学的特点是由它所研究的资料和目标所决定的。

考古学研究的资料是实物遗存,是古代社会遗留下来的残缺不全的、局部的、极少量的遗存,大部分可能已经消失,又大部分被掩埋在地下,存在一个如何寻找和获取的问题。

获取的资料又要根据其自身特点进行研究,以将无序变为有序。

随着自然科学技术的发展,将会有无限多的信息从实物中提取常来,但从大的目标和性质上来讲,它还是属于历史科学。

2.考古学与狭义历史学有怎样的关系?答:考古学和狭义历史学(以文献资料为主研究人类历史)同属历史科学,是历史学科发展到一定阶段的产物,是历史学科的高级阶段。

Childe说,考古学引起了历史科学的变动,扩大了历史科学的空间范围,像用望远镜扩大了空间视野一样,它把历史视野向古代延伸了成百上千倍;像显微镜为生物学揭示了巨大生物躯体内的微小的细胞,又如放射性研究给化学带来的变化一样,改变了历史科学的内容。

史前考古学补充了文献记载所无的绝大部分内容;历史考古可改正文献记载的错误,又大大增加了历史学的内容。

3.考古资料应当怎样进行分类?答:考古资料的文化遗存区别于自然遗存。

经过人工制造、建造或被使用,有着人类活动印记的,都可称为文化遗存(文化是人类特有的)。

反之,未经人类活动参与,与人类本身活动无关的都可称为自然遗存。

考古学研究的对象是文化遗存,但人是生存在自然环境中的,随着自然科学技术的应用,许多自然遗存也成了考古学研究的一部分。

文化遗存通常以遗址的形式存在。

遗址有多种多样:村落、洞穴、矿冶、军事、桥梁、关卡、栈道等交通遗址、宗教遗址。

广义的遗址还可包括墓地,狭义则泛指非墓地的遗址。

遗址中一般包括遗迹、遗物和遗痕。

遗迹指遗址中不可搬动的遗存,有时与土连在一起,如宫殿、住宅、寺庙、作坊、都市、城堡、坟墓、灰坑、窖穴等。

浅谈夏文化夏文化是中国历史上第一个建立的王朝,这标志着中国社会发展已经正式进入了文明时期。

考古学上的夏文化,指的是夏王朝时期由夏人所建立的物质文化和精神文化。

中国国家博物馆的李先登认为,夏王朝应当是从大禹开始,夏由大禹和启共同建立。

大禹将王位传给启,开启了家天下的局面,使王权开始在中国形成,这是历史潮流的一大进步,使中国从原始社会发展成为文明社会,夏王朝的家天下制度为历史发展做出了巨大的贡献。

中国考古学对夏文化的探索,早在20世纪30年代初就开始了,当时梁思永在后岗发现了仰韶、龙山、殷墟文化的三叠层现象。

在此之后的几十年间都有关于夏文化的新的观点提出。

现今学术界共识的观点是二里头文化一至四期都属于夏文化。

而关于夏王朝都城,《史记·夏本纪》中记载:“禹辞辟舜之子商均于阳城。

”汉代刘熙曰:“今颍川阳城是也。

”这些记载中说到夏王朝的都城在“阳城”,而对于这个“阳城”,学界提出一个设想,它就是20世纪70年代发掘出来的河南登封王城岗遗址。

通过王城岗遗址东面的东周和汉代的阳城遗址的发掘,并且经过碳-14的测年,最终进一步证实了,河南登封王城岗遗址就是“禹都阳城”所在。

关于早期夏文化,学术界有许多观点。

有学者认为,河南龙山文化晚期煤山类型,就是早期夏文化,这是“龙山晚期说”。

夏商周断代工程中对夏代纪年的测定范围是公元前2070-前1600年,而且,在古代文献中也有记载,如《逸周书·度邑篇》:“自洛汭延至伊汭,居易无固,其有夏之居。

”所以,通过这些信息可以判断,河南龙山文化晚期煤山类型的年代,就是夏代初期。

在陶器类型学研究上,认为二里头文化是煤山类型的延续。

还有一种观点则是“新砦期说”。

因为二里头文化包括新砦二期、二里头一期、二里头二期、二里头三期和二里头四期。

那么新砦二期作为最早的二里头文化就应当属于早期夏文化。

也有学者把“新砦期”后段遗存认定为二里头文化一期早段的范畴,称之为二里头文化一期遗存“新砦型”,认为它是对二里头文化一期遗存文化内涵的丰富和补充,最后指出二里头文化一期为最早的夏文化。

第一课中华文明摇篮原始农耕时代〔新石器时代〕1.起始:距今1万年前〔新石器时代〕学会栽培谷物与驯养牲畜。

2.中华先民的农业特点:南稻北粟3.意义:人类历史上第一次伟大的经济变革,是人类文明开场的重要标志。

阶段特征:从前期的原始平等到后期社会分化。

5.中华上古文明遗址分布及特点:满天星斗, 八方雄起;黄河中下游为文明核心区。

中华文明的起源对神话传说地解读:1.有大量虚构与夸张的成分,并不完全可靠。

2.作为先民的集体记忆,蕴含着大量人类早期社会的重要信息,有重要的历史价值。

第二课文献及考古中的夏文化国家的概念:国家是一种可以合法使用暴力治理社会的权力运作机构。

国家产生的背景:1.生产力地开展,出现剩余产品,贫富分化地加剧,社会矛盾的激化。

2.对外战争地频繁发生。

文献中的夏时间:用岁四百七十一年空间:洛汭及伊汭间王朝〔国家〕特征:1.“天下为家〞的社会取代“天下为公〞的社会。

2.世袭制取代禅让制。

3.有国家机构与国家机器〔设官分职、军队、监狱、刑法〕。

考古中的夏时间:2000BC 左右空间:河南偃师二里头1.宫殿式建筑2.青铜器与玉器主要为礼器生产状况:进入青铜时代,工具以石器为主第三课甲骨文有什么重要的价值?1.是一种比拟成熟的古文字2.真实记载了商朝社会各个领域的状况,为我们研究商朝历史提供了第一手资料。

商朝因为文献、考古、甲骨文多重印证成为信史,商朝是有直接文字记载第一个王朝。

公元前2000年左右中国进入青铜时代1.数量大,品种多,制作精巧。

2.以礼器为主,象征等级身份与政治地位。

3.被赋予沟通天地、支持政治的功能。

商朝的建立:公元前1600年汤灭夏建商商朝的地位:有直接文字记载第一个王朝商朝的都城:河南安阳商朝的:内外服制度第四课公元前1046年,商灭亡后,武王建立了周朝,定都镐〔hao4〕,史称“西周〞。

1.以分封同姓诸侯为主,有鲜明的宗法的色彩。

2.依据宗法制的原那么,呈现层层分封的特点。

第1课中华文明的起源(史前时期)文明是人类所创造的物质财富和精神财富的总和,一般分为物质文明和精神文明一.【史前时期】时间:约170万年前---公元前21世纪有正式历史记载之前中国境内人的发展史:包括猿人、母系氏族、父系氏族以及英雄时代(三皇五帝传说史)。

夏王朝的建立,中国开始进入古代文明时代史前时期先民的活动可由以下途径得知:1、神话传说2、考古发掘:遗迹、遗址、遗物、化石等神话传说原因:生产力低下,认识自然的能力低下,借助想象解释问题。

意义:是先民创世的集体记忆;反映先民创世的大致历程;反映华夏族的形成和发展;考古发掘初步理清了中华文明起源时的许多具体情境。

表明中华大地文明起源是多元的,中原地区是核心。

二.【中华文明的摇篮】原始农耕原始社会开始瓦解,出现社会等级中华文明起源分布的特点时间:距今1万年前后特征:1)生产工具:新石器2)生产内容:农耕和驯养牲畜(南稻北粟)3)生活方式:聚族定居,农耕聚落(临潼姜寨遗址)4)社会组织:农耕聚落意义:①标志着人类历史实现了第一次伟大的经济变革②提供了可持续生产的食物来源,加快了人口的增长③生产活动趋于安定,人们聚族定居,形成最初农耕聚落影响:⑴(大河文明)农业文明的诞生,世界文明发源地之一⑵以农业立国,农业文化是中国传统文化的基本特征(如重视天文历法,祭祀天地,农事节日习俗,饮食文化等)从新石器时代后期的遗址看社会变化私有制产生→贫富分化→等级制产生→部族间冲突激化→部落联盟形成→国家起源考古(原始材料):分布特点:满天星斗,八方雄起核心地区:黄河中游的中原地区第2课文献与考古中的夏文化【文化】人类创造的物质财富和精神财富的总和;指社会意识形态以及与之相适应的制度和组织机构。

一.【文献中的夏文化】夏的地域:豫西、晋西南夏存在的时间:约四百多年(前2070—前1600年)具备国家的基本特征: 国家机器的出现设官分职,夏王左右设有各种专职文武官员;有一定数量的军队;设置了监狱,并制定刑法以镇压反抗者;转型特点:大同之世——小康之世“天下为公”——“天下为家”禅让制——世袭制国家机器的出现夏朝是我国第一个王朝,进入阶级社会二.【考古中的夏文化】遗址的地理位置河南遗存的时间BC1900 ——BC1500 年遗址发现:宫殿式建筑:社会分化、等级差别显著石质、骨质农具:经济以农业为主青铜器、玉器、陶器:(1)礼器和祭器:尊卑贵贱的等级分化(2)社会分工进一步扩大(3)生产力进步,进入青铜时代认识夏文化的两种途径文献:《礼记》考古:二里头文化相互印证——夏是我国第一个王朝三.【考古发现和后世文献记载的对比印证】第3课商朝与青铜文化夏商周之关系部族同时并存王朝先后更替体现文明的多元一体一、【商朝的建立】时间:公元前1600年建立:汤灭夏,建立商朝都城:殷墟史学方法——多重印证通过考古挖掘,商朝已经成为我国历史上第一个有直接文字记载的王朝,商朝的历史也因文献、甲骨卜辞和考古资料的多重印证而成为信史二、【商朝文明】(一)商朝的国家体制——内外服制内容:内服——商王直接管辖的王幾之地;主要在今天的河南为中心的中原地区。

夏文化考古发现经过几十年考古工作的辛勤探索,特别是1996年夏商周断代工程启动以来对偃师二里头遗址、郑州商城遗址、偃师商城遗址新的发掘和研究,学术界在以下几个重要问题上已基本取得共识,关于夏文化考古发现你又知道多少呢?下面是小编为大家整理的夏文化考古发现,希望对大家有帮助。

夏文化考古发现(一)经过几十年考古工作的辛勤探索,特别是1996年夏商周断代工程启动以来对偃师二里头遗址、郑州商城遗址、偃师商城遗址新的发掘和研究,学术界在以下几个重要问题上已基本取得共识:1.以偃师二里头遗址一、二、三、四期遗存为代表的二里头文化是夏文化。

2.分布在豫北冀南以河北磁县下七垣遗址为代表的一类遗存是与夏文化基本同时的先商文化。

3.以郑州二里岗遗址为代表的二里岗文化是早商文化,郑州商城与偃师商城基本同时或略有先后,均是早商都邑遗址。

郑州商城宫殿区的始建和偃师商城小城的始建可以作为夏、商分界的界标。

以上述论断为依据,比较二里头文化、下七垣文化、二里岗文化三者之间的关系可以看出:作为夏文化的二里头文化主要分布于豫西晋南一带,作为先商文化的下七垣文化主要分布于豫北冀南地区,两者以沁河为界,分处东西,虽存在文化交往关系,但面貌基本不同,是两支各自独立的考古学文化。

作为先商文化的下七垣文化和作为早商文化的二里岗文化,两者虽有一定的内在文化传承关系,例如均以鬲、甗为主要炊器,反映出基本的生活习俗没有改变。

但从总体来看,两者之间的文化构成因素还是发生了重大变化。

尤其是文化分布的地域,二里岗文化已大大超过了下七垣文化分布的范围,覆盖了包括下七垣文化、二里头文化在内的更为广大的区域,两者应是存在文化蝉联关系的不同的考古学文化。

至于作为夏文化的二里头文化和作为早商文化的二里岗文化之间,多处地点包括郑州商城宫殿区在内,均发现了两者在层位上的地层叠压关系,表明两者在时间上一早一晚,紧相衔接。

在文化内涵上,二里岗早商文化确也从二里头夏文化接收了诸如铸铜、琢玉技术等先进因素,但整体面貌却大不相同,很难认为二里岗早商文化是二里头夏文化的自然延续。