第二章 个体行为规律

- 格式:ppt

- 大小:922.50 KB

- 文档页数:222

组织行为学绪论第一章 个性与个体行为分析第二章 个体心理与行为 重点第三章 群体行为基础 重点第四章 沟通 重点 难点第五章 团队第六章 冲突与冲突管理 重点第七章 组织结构与组织变革 重点第八章 组织文化 重点第九章 组织学习与学习型组织第十章 领导及领导理论的发展 难点第十一章 激励 难点 重点题量分值25×1F25 5×2F10 5×3F15 5×6F30 2×10F20本章重难点分析本章目录一、组织行为学的概念及学科性质(名解)对象是人的心理和行为的规律性。

范围是特定组织中人的心理和行为规律。

包括:目的是提高预测、引导及控制人的行为的能力,提升员工绩效及员工满意度。

一、组织行为学的概念及学科性质(选择)二、组织行为学的研究内容(选择/简答)(1)个体心理与行为研究二、组织行为学的研究内容(选择/简答)(2)群体心理与行为研究(3)组织行为研究(4)领导行为研究【答案:ABCE】【答案:ABCD】一、组织行为学的学科基础(选择)1.心理学:测量、解释、引导及改变人的行为的一门学科。

2.社会学:研究处于社会中的人的行为。

3.社会心理学:研究个体和群体的社会心理现象的心理学分支,是心4.人类学:从生物和文化的角度对人类进行全面研究的学科群。

5.政治学:研究在政治环境中个体和群体的行为。

包括冲突的结构、二、组织行为学的产生(选择)泰勒《科学管理原理》,标志着管理学正式成为独立的科学。

闵斯特伯格,1912年《心理学与工业效率》,工业心理学创始人,梅奥主持的“霍桑实验”,发“人际关系学说”。

二、组织行为学的产生(选择)莱维特,1958年,《管理心理学》,如何引导、莱维特在其为《心理学年鉴》所写的一篇文章二、组织行为学的产生(选择)20世纪60年代起,从各大学的心理学系转入管理学院、系,又吸命名为“组织行为学”。

三、组织行为学的发展(选择)四个阶段:泰勒、韦伯和法约尔等为代封闭的理性模式。

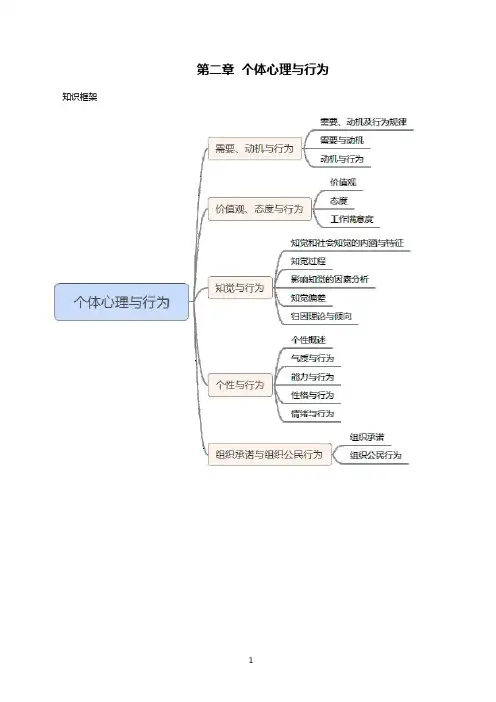

第二章个体心理与行为知识框架第一节需要、动机与行为一、需要、动机及行为规律行为发生的基本模式人的行为是由动机决定的,动机又是由需要支配的。

行为的产生是为了满足某种需要,也就是为了达到一定的目标。

目标是一种外在的对象,是行为的诱因。

目标并不是采取一次性行动就能够实现的,需要采取一系列的行动。

行为科学家把为实现目标而采取的行为划分为两种:目标导向行为和目标行为。

(1)目标导向行为是寻找目标的过程;且过程不能太长,目标定的不能太低;(2)目标行为时直接满足目标实现需要的行为;个体行为规律的循环过程只有了解人的需要,才能预测人的动机与行为。

二、需要与动机1.需要需要是人对事物的欲望和要求。

需要具有以下特点:(1)指向性(2)多样性(3)层次性(4)潜在性(5)可变性(6)社会制约性2.动机(1)动机的定义动机指激励人们去行动,以达到一定目标的内在动因。

(2)需要与动机的关系需要和动机既相似,又有严格的区分。

①需要是人的积极性的基础和根源所在,动机则是推动人类进行活动的直接原因。

②当一个人的需要具有某种特定目标时,这种需要才会转化为动机。

③动机是需要的基础上产生的,但是需要并不必然会导致动机的产生。

需要转化为动机必须具备两方面条件:①需要对象的确定;②需要达到一定程度,当需要的强度在某种水平上时,才能变成动机并引发行为。

三、动机与行为1.动机的三种机能动机具有原始性、内隐性及实践活动性的特征,因此具有三种机能:(1)始发机能:动机是个体行为发生的直接动因;(2)选择机能:动机能指导人们作出相应选择,使得行为朝着既定方向、预期目标前进;(3)强化机能:行为结果的好坏,会驱使动机重复出现或不再出现;2.动机与行为的关系一般来说,动机是行为发生的直接内动力,行为是动机的外在表现。

(1)动机和行为的复杂关系具体表现在:第一,同一动机可以引发多种不同的行为;第二,同一行为可以源于不同的动机;第三,一种行为可能由多种动机所引发;第四,合理的动机可能会引起不合理的甚至错误的行为;第五,错误的动机有时会被外表积极的行为所掩饰。

XXX《组织行为学》单元自测题参考答案XXX《组织行为学》单元自测题参考答案第一章导论1.组织行为学是综合运用与人有关的各种知识,采用系统分析的方法,研究管理组织中人的行为规律的一门科学。

2.下面哪一个不是组织的基本要素?共同目标。

3.组织行为学综合应用心理学、社会学、人类学、政治学、生物学、伦理学等学科的知识,在组织管理工作的实践中,来解释组织中人的行为。

反映了组织行为学的多学科交叉性和实用性。

4.组织行为学的两重性来自于人的两重性和组织的两重性。

5.测量的稳定性或可靠性,即对人的行为先后数次测量的一致性是指测量的信度。

6.谈话法属于组织行为学的调查法研究方法。

7.科学的研究方法应遵循的原则是研究程序的公开性、收集资料的客观性、分析方法的系统性、观察与实验条件的可控性和所得结论的再现性。

8.模型就是对某种现实事物的抽象,是对现实事物的部分或全面表示。

(需要改写)9.把社会作为一个整体,综合研究社会现象各方面的关系及其发展变化的规律性的科学是社会学。

10.组织行为学的理论基础有心理学、社会学、人类学、政治学和生物学。

第二章个体行为1.影响人的行为的因素有个人主观内在因素、心理因素、客观外在环境因素和生理因素。

2.人的行为特征有自发的、有原因的、有目的的、持久性的和可改变的。

3.人的行为是在内在因素和外在环境的作用下引发的。

(需要改写)4.通过社会知觉获得个体某一行为特征的突出印象,进而将此扩大为他的整体行为特征,这种知觉属于定型效应。

5.社会知觉主要包括对人知觉、人际知觉、角色知觉、因果关系知觉和自我知觉。

6.知觉是个体对客观事物在大脑中的反映。

7.一个人经常出现的、比较稳定的心理倾向性和非倾向性特征的总和是个性。

8.影响个性形成的因素包括先天遗传因素、家庭、后天社会环境因素、文化传统和社会阶级和阶层。

9.先天遗传因素并非影响个性形成的主要因素。

10.顺从型性格类型的人独立性差,易受暗示,不加批判地按照别人的意旨办事,在紧急和困难的情况下表现惊慌失措。

个体行为规律人类早在古代就开始思考和研究行为,随着科学技术的发展,对行为规律的研究越来越深入,形成了一套专门的行为科学体系。

其中,个体行为规律是行为科学的重要组成部分,它的研究是以个体的行为特征为研究对象,分析其行为的原因、结果以及其中的影响因素,从而推断出其中的规律。

在行为科学中,个体行为可以分为两种:一种是机械行为,即基于个体学习中所掌握的技能和知识,可以在同一种情况下产生概率相同的行为;另一种是生物行为,即基于个体受到环境刺激或感知条件的变化而产生的行为,其行为可能受到个体的心理、智力水平等因素的影响而有所不同。

从行为的原因和特点方面看,个体行为规律可以分为三类,即行为认知规律、行为情感规律和行为反应规律。

其中,行为认知规律是思维发展过程中产生的,主要是基于个体学习过程中积累的知识体系和技能,影响个体对某事物的认知水平,以及其对所处现实的理解能力等。

行为情感规律指的是个体在面对情境或问题时所产生的情绪及情感,它会对其行为产生结果有从微到重大的影响。

行为反应规律则指的是个体在某一情境或问题下所做出的反应,包括其表现、说话、举动等,它会受到个体知识、情绪、能力、能力以及素质等因素的共同影响。

此外,还有一些特定的行为规律,也是影响个体行为的重要因素。

首先,个体的年龄对其行为有很大的影响,年龄不同的人有不同的行为特征。

比如,幼儿的行为主要表现为好奇、反复、循环、社交等;而成年人的行为则更加成熟,表现为理性和批判性思考。

其次,个体的社会、文化等背景也影响着其行为,由此而产生的文化行为规律是其中的重要内容。

个体行为规律是行为科学的重要组成部分,是进行行为研究和分析的重要基础。

现代行为心理学家已经从多种分析角度研究了人类行为,给了人们更深入的认识。

解析个体行为规律是进一步加深对个体行为的理解,为个体调整行为、改善性格等提供理论依据,及采取有效的干预措施提供参考。

个体行为及其与组织的匹配一、个体行为及其规律(一)个体行为的几种解释1.华生的行为主义理论华生提倡客观观察法,主张心理学应该有两种基本效用:一是准确预测人的活动;二是凭借各种规律和原则,组织控制社会生活中人的行为。

华生的观点抛弃了心理学中认知、情感、意志对人行为的影响,人的行为受客观刺激的影响,一定的刺激必然引起一定的反应。

简单刺激带来简单反应,复杂刺激带来复杂反应。

这些观点对于研究行为产生的原因,研究如何改变和调节人的行为,提高其工作效率具有重要的意义。

但因为这个理论没有全面的说明人的行为的全过程,把人看作是对外界其反应的机器人,因而招致了后来新行为主义的批评。

2.新华生主义新华生主义认为个体里面包含需要变因如认识变因。

个体行为人的行为因时、因地以及环境与个体的身心情况不同,表现出不同的反应。

意即:输入刺激,在人脑中进行思维加工系统处理,输出的是行为。

这个思维加工系统即心理加工过程是行为科学研究的重点。

3.勒温的观点勒温借用物理学磁场概念,把人的过去、现在形成的内在需求看成是内在的心理力场,把外界环境因素看成是外在的心理力场。

人的心理活动是现实生活空间内在的心理力场和外在的心理力场相互作用影响的结果。

要测定人的心理和行为,就必须了解完成这一行为的内在心理力场和外在心理力场的情境因素。

勒温认为,个体特征和环境特征不是孤立的两个因素,而是密切相关、相互作用。

因个人情绪好坏对同一环境会产生不同的感觉,不同的环境又会影响个人情绪的变化,从而产生不同的行为。

勒温把个体和所处的环境统称为生存空间”,他认为在解释某种行为时,不同时研究环境和个体是没有意义的。

(二)个体行为规律人的行为受思想和心理的支配,思想和心理是在长期的社会实践的逐步形成和发展的。

1.人的刺激反应机理从心理学角度经研究,不同个体的行为特征不同以及态度等都有差异,加上个体的社会经历不同,不同个体会对同一种刺激产生不同的反应,即不同的知觉。

刺激反应机理:刺激一个体心理特征一对刺激的个人理解一行为反应。

《组织行为学》第一章组织行为导论一组织行为学概论:组织行为学是研究组织中人的行为规律,提高管理人员对组织成员行为的预测,引导和控制的能力,从而促使组织更有效地实现其目标的一门学科二,组织行为学的内容体系:组织行为学的研究包含了三个基本分析单元(1)个体(2)群体(3)组织三,组织行为学的意义和作用1.组织行为学研究的发展,使得人们对组织管理的直接或间接的经验上升到了系统的理论层面,提高人们解释行为和预测行为的准确性。

2.组织行为学的成果有利于管理者充分认识人的作用,提高自身的管理水平,改善组织中的人际关系,增强群体凝聚力和向心力起到积极作用。

第二节组织行为学的发展过程一,管理科学的发展与组织行为学的产生(1)由组织管理学到组织行为学1.科学管理学派①1911年泰勒出版了《科学管理原理》对“科学管理”理论进行了总结,标志着管理学成为了一门独立的学科,开创了古典管理理论的先河。

②法约尔从“办公室前的总经理”出发,以企业整体作为研究对象,1916年出版《工业管理和一般管理》标志着一般管理理论的形成,后来成为管理过程学派的理论基础。

科学管理学派的看法:把组织看做封闭理性系统,科学管理学派的中心思想(1)只注意对物和工作管理,忽视对人的管理(2)只强调工作效率,忽视对工作者各种需求的满足(3)把工作者称只有经济需求的经纪人2.行为学派研究对象:梅约对霍桑工厂的研究创立了行为学派,梅约的“霍桑实验目的是改善工作条件,提高生产率,梅约通过“霍桑实验”发现群体成员的人际关系是影响生产效率的有效因素通过霍桑实验,得出几点结论(1)改变工作条件和劳动效率没有直接关系(2)提高生产率的决定因素是员工情绪,不是工作条件(3)关系员工的情感和他们的不满情绪,有助提高生产率二,组织行为学的产生回顾:20世纪60年代末期,组织行为学逐步形成,标志着除了把一般行为科学的原理和知识用到组织管理上,还要把心理学,社会学,生物学,政治学等学科的原理和知识加以融合运用三,组织行为学形成的理论基础认识:组织行为学是一门多学科基础的科学,涉及许多与人有关的研究学科基本单元:个体研究层面——涉及心理学知识。