为了提高车辆侧倾稳定性的动力学模型的研究

摘要

本篇论文所研究的是给计算机仿真用来确定平面和大型车辆辊运动的关系的三自由度模型,所以辊运动最终能够被预测从而防止汽车动态不稳定的发生。各类重心高度以及辊的操纵这些因素都需要被考虑进来。为此,组织了一个实验,在车辆动态模型下使用一辆真实的货车在有负荷和没负荷的情况下研究它的影响。

1.介绍

近年来,高速公路的改善使得货车和公交车能够更高速地行驶。因此,更安全的汽车亟待发展使得没经验的驾驶者也能安全驾驶。针对旅行客车而言,已做过大量的实验来控制它的运动保证它更安全地行驶。然而我们没有那么多的实验(像研究旅行客车一样多)来研究大型车辆。涉及大型车辆的交通意外,另一辆车的驾驶员往往是很危险的。在美国2001年,在涉及大型车辆的意外事故中丧生的人数中86%的不是卡车上的驾驶员或乘客。因此,急需要一种理论来预测这些车辆的运动从而防止车辆发生不稳定的状态。

区分卡车、公交车与旅行客车一个因素就是它们的高度和个来重心,这些因素使得它们能够在极端情况下侧翻。为了预测这种行为,理解这种汽车的侧倾运动以及是什么导致它不稳定是非常重要的。

在这篇报道中,一个三自由度的汽车模型被用测定平面和大型车辆的侧倾运动是如何相互影响的。当然,重心高度,辊的硬度以及辊的操纵之间的动态关系清楚了。最后,用一个实验来确认这些变量的改变的影响,以高度为例。

2.汽车模型

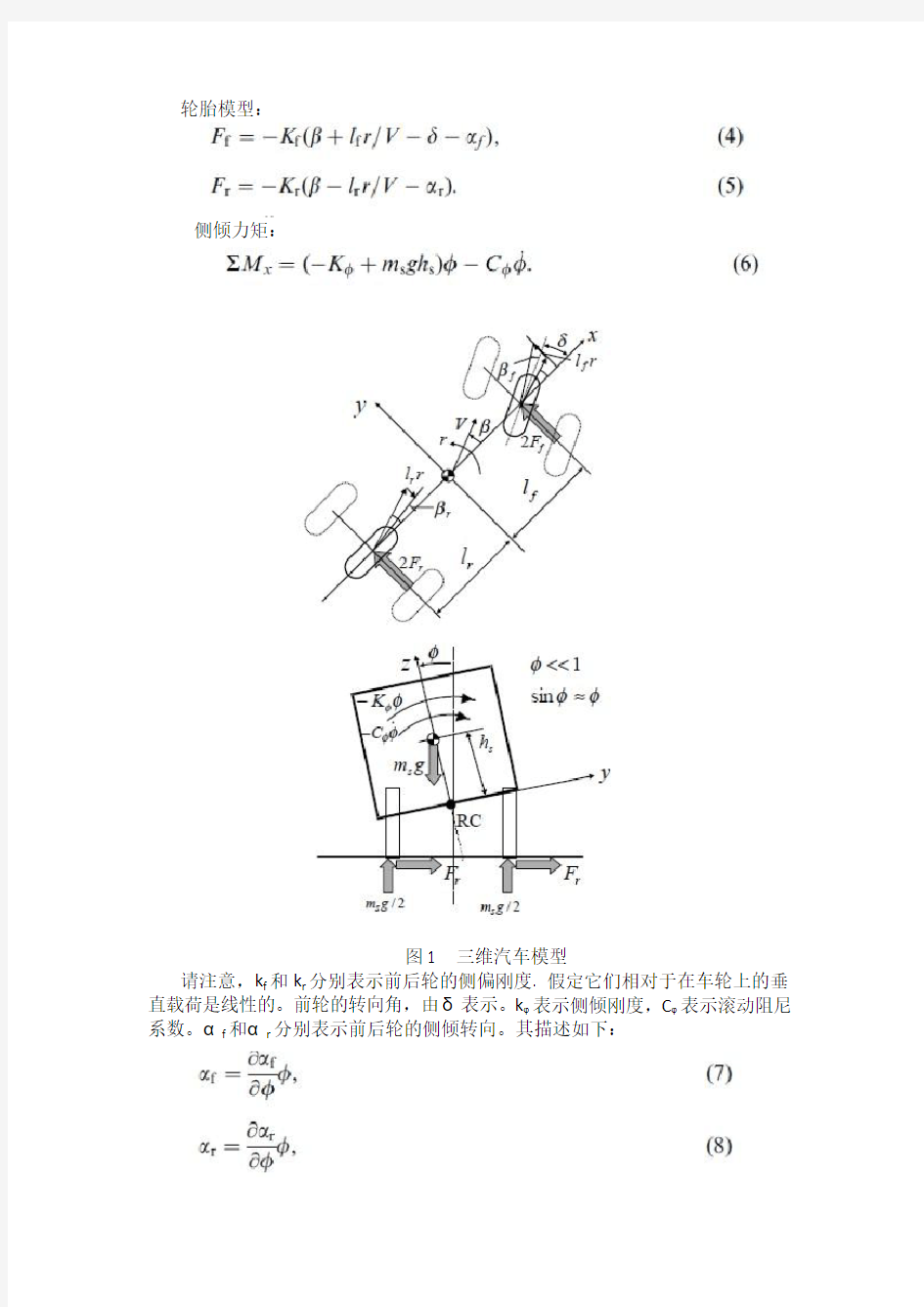

一辆卡车包括总质量7600kg表示的三自由度包括侧滑角β、横摆率γ、侧倾角φ的汽车模型。这个模型如图一所示用来计算机仿真。将侧倾角考虑在内能够些事它的动态特性,这个测试用传统的“单车模型”时不可能完成的。这个模型的动态能被等式(1)-(3)表示。

横向加速度:

在上式中,m表示汽车总质量,m s表示簧载质量,I和I

φ分别代表转动惯量偏航和横滚。I XZ表示产品就X和Z方向上的惯量如图一,在这里我们假设它为零。l f和l r分别表示重心距前轴和后轴的距离。F f和F r分别表示前轮和后轮产生的横向力.h s表示滚动力矩臂的长度,这是从车辆的侧倾中心到重心的距离。M x表示簧载质量的滚转力矩。最后,V表示车辆的速度g表示重力加速度。轮胎模型和滚动力矩描述如下:

轮胎模型:

侧倾力矩:

图1 三维汽车模型

请注意,k f和k r分别表示前后轮的侧偏刚度. 假定它们相对于在车轮上的垂直载荷是线性的。前轮的转向角,由δ表示。k

φ表示侧倾刚度,Cφ表示滚动阻尼系数。αf和αr分别表示前后轮的侧倾转向。其描述如下:

其中,和分别表示前后轮在一个单位侧倾角内的滚动侧倾角。在这项

研究中,我们假设这些滚动系数为常量,使得,侧倾转向量与车辆的滚动角成正比。图二表示的是这个三自由度的车辆模型的框图。表1包含了用于该模型的参数。

由于方程式(1)-(6)用于分析车辆动力学特性太复杂了,他们使用的是下面的状态方程:

在矩阵A中,a ij(其中i≠j)是i和j之间的耦合项。当耦合项涉及侧倾和平面运

动时,i.e.,和都为零,横摆运动是独立于平面运动的。

通过检验这些条件,横摆运动与平面运动之间的关系就可以分析了。这些耦合项如下所示:

表一:汽车参数

图2 三自由度车辆模型框图图3框图代表了方程式(9).

图3 三自由度车辆模型的替代框图

3.理论分析和计算机仿真

在本节中检查条件的变化对矩阵A 的影响。

3.1. 侧滑角和滚动角之间的相互作用

等式(10)表明是依赖于侧倾阻尼系数C φ,滚动力矩臂h s 和簧载质量m s .等式(11)表明变为零,忽略侧倾转向以及在这项研究中假如I xz 为零。然而,k φ通常是m s h s g 的几倍,所以不可能为零除非采用一种可控制车

辆动力学的手段。此外,等式(14)表明通常不为零如果I xz 为零。

大型车辆,尤其是货车,有不同的重心高度,它们的重心高度依赖于它们的负载量。就如例子中的高度变化,则滚动力矩臂h s 也会不一样。等式(14)表明

那些耦合项的值是如何被h s 的变化而影响的;那些不受影响的排除在外。

和的绝对值的增长与h s 一致。同时,该图显示了不同的K φ和C φ时这些条件的值。K φ和C φ分别影响着和。它们的绝对值随着K φ和C φ的增加而增加。因此,侧滑角和侧倾角之间的关系取决于重心高度和悬架参数例如K φ和C φ。图5和图6示出该车辆的时间响应模拟期间变更车道机动的h s 和K f 为各种值。不同C φ值

的图被排除在外,因为它没表现出足够的变化。当h s 更高且K φ更低时侧倾角明显显示出更大的峰值。对侧滑角也有影响但比较小。此外,侧滑角和侧倾角有大致相同的相位延迟量。

3.2. 横摆率与侧倾运动之间的关系

由于在这项研究中I xz 假定为零如忽略侧倾转向的影响则由等式(12)(13)

和(15)知为零。因此,在这种情况下的横摆率与侧倾角的耦合项是唯一的。

此外,图4表明a φr 取决于一些对h s 有影响且对k φ和c φ无影响的因素。还需值得注意的是当l f k f =k r l r 时或者当车辆是在中性转向的情况下时a φr 为零。图5和图6表明在变更车道期间h s 或k φ对侧倾的影响都不显著。数据还表明,相比于前轮的侧滑角和侧倾角其偏航率的相位延迟是算比较小的了。

3.3. 侧倾转向系数的影响

在前面的章节中我们假设侧倾转向系数是个定值。但是在矩阵A 中a βf 和a βr 是受侧倾转向系数的影响的。

滚动力矩臂h s 【m 】

图4 参数改变时矩阵A 中的元素值(k φ和c φ的值会在正常的基础上±20%,v=120km/h )

时间【s 】

图5 车道变更仿真中各种滚动力矩臂

的值(变量为h s :±0.3m ;

v=120km/h ) 时间【s 】 图6 车道变更中的侧倾刚度k φ(变量为k φ:正常值±10%)

前转向对车辆执行的车道改变机动动力学的影响如图7所示,后转向如图8所示。当侧倾转向不足随着的增加而变得更弱或随着的增加变得更强,每个变量的相位延迟和的第一峰的高度减小,而第二个峰的高度增加。

时间【s】

图7 各种不同前轮转向系数的车道变换仿真

时间【s】

图8 各种不同前轮转向系数的车道变换仿真

4、实验结果

4.1 车辆在倾斜平台的静态分析

进行实验以确定不同的卡车质心h s的影响。一辆载重7600kg的卡车放在倾斜平台上。平台的倾斜角和车辆的侧倾角都可以记录在车辆侧倾角的曲线图上在车辆上作用一个给定的横向加速度。然后将负载从卡车上除去,并重复该步骤。图9表明了该结果。该图清楚地表明,对于任何给定的横向加速度叉车具有一些负载时其侧倾角较大。该图也表明了从三自由度模型仿真得出的结果。他们在很大程度上与实验值符合。

4.2 行驶车辆的静态分析

图9还显示了上一节使用的车辆在一个恒定的转弯半径为70.8米的道路上行驶得到相似的数据。注意到两个不同试验方法得出的结果在很大程度上是符合的。4.3 机动车辆进行车道变换的动态分析

前两个实验室静态分析的。在前面的章节中,车辆执行变换车道实验是为了检查在动态情况下的滚动运动和其他运动。我们将卡车速度控制在80km/h横向偏移控制在3.6米(在行驶50米的过程中)。每五到六个实验条件进行实验。图10表明出无负载的卡车的典型结果。图11是一组关于负载卡车的类似结果。这表明,车辆对于一个给定的横向加速度的时,当载有一些负荷时其侧倾角是相当高的,即有较高的h s,这与以前的理论分析一致。同时,偏航率对于一个给定的引导角很大程度上保持不变无论有没负载,这也是符合我们的分析的。图10和11也表明采用这个三自由度模型进行研究开发的模拟结果。这个仿真很符合该实验。在变换车道时为了更好地阐明转向角输入和输出变量之间的关系,第一个峰被定义为A,第二峰为B。详参图12和术语表。输入与输出的峰值以及输出关于输入的延迟都

要检查。图13-15是各种输出变量关于前轮在变更车道时转向角的峰值的峰值。在图15中很明显侧倾角的峰值受载荷也就是h s变化影响严重。图13和15分别示出横摆率和横向加速度受载荷的影响不显著。

图9 对于给定的横向加速度卡车的侧倾角

图10 无负载的卡车在车道变更的响应动作(V=80km/h)图11 卡车在车道变更机动负荷响应(V=80km/h)

图14 相对于前轮转向角的峰值的侧

倾角的峰值

在图16和17是在变更车道时前轮转向角的各种变量的峰值的延迟。峰值A随着例如高度的增加似乎会延迟侧倾角度。然而,峰值B,随着例如高度会影响所有的横摆率侧倾角以及横向加速度。

5. 结论

1.仿真结果表明,改变重心的高度与悬架参数如Cφ和K φ影响平面运动与大型车辆的侧倾运动之间的相互作用。同时,加强了侧倾转向平面运动和侧倾角之间的关系。

2.静态分析和实验表明,重心高度变化对侧倾角影响最大。然而,动态实验结果表明,它会影响其他变量,如横摆率和横向加速度,以及相对于转向角的延迟输入。

在未来,将考虑使用非线性特性的轮胎且具有抑制侧倾运动的控制系统的车辆模型。

参考文献

[1] E.M. Elbeheiry, et al., Advanced ground vehicle suspension

systems—a classified bibliography, Veh. System Dyn. 24 (3) (1995) 231–258.

[2] N. Rosam, J. Darling, Development and simulation of a novel roll control system for the interconnected hydragas suspension, Veh. System Dyn. 27 (1) (1997) 1–18.

[3] National Highway Traffic Safety Administration, 2001 Annual Assessment: Motor Vehicle Traffic Crash Fatality and Injury Estimates for 2001, 2001

车辆动力学 Vehicle dynamics 课程简介 本课程主要讲述轮式车辆动力学的基本理论,内容包括车轮的纵向特性和横向特性,车轮与地面相互作用时的阻力和牵引力;车辆直线行驶时的驱动力和行驶阻力,车辆的加速性和制动性;轮式车辆的转向机理,轮式车辆的转向过渡过程;路面不平度的统计特性,描述车辆行驶振动的传递函数和状态空间方法,车辆被动悬架、半主动悬架和主动悬架的数学模型和计算机仿真;多自由度汽车行驶的动力学问题。 本课程是车辆工程硕士研究生必修课程。 教学大纲 第一部分大纲说明 1.课程名称:车辆动力学 2.课程代码:010******* 3.课程类型:学位课 4.开课时间:春(或秋) 5.总学时数及学分:32学时,2学分 6.开课部门:机械与汽车工程学院 7.授课对象:硕士研究生 8.面向学科:机械工程 9.预修课程:机械振动 10.考核方式:考试考查,闭卷考试70%,平时成绩30% 11.主讲教师:蔡仁华 13. 教材及教学参考资料: 教材: 米奇克、瓦伦托维兹著,陈萌三等译汽车动力学(第四版)清华大学出版社2009年王良曦、王红岩车辆动力学国防工业出版社 2008年版

参考资料: 张克健.车辆地面动力学.国防出版社.2002年版 RANDOM VIBRA TION,S.H.Carandall,Editor,The M.I.T.Press,1963 第二部分教学内容和教学要求 第一章车辆-地面相互作用力学 主要讲述车轮与地面间相互作用力学。 1.1 车轮-地面力学 1.1.1 轮胎的垂直特性 1.1.2 车轮的纵向特性 1.1.3 车轮的横向特性 1.2 车轮阻力 1.2.1 滚动阻力 1.2.2 穿水阻力 1.2.3 轴承摩擦,残余制动力矩 1.2.4车轮其他阻力 1.2.5总的车轮阻力 第二章车辆直线行驶力学 主要讲述车辆直线行驶力学,还叙述了牵引特性计算步骤,以及机械传动、液力传动车辆的加速性能计算方法。轮式车辆制动性相关的内容在本章的最后进行了介绍。 2.1 车辆的驱动力和行驶阻力 2.1.1 车辆的驱动力 2.1.2 车辆空气动力学 2.1.3 车辆的行驶阻力 2.1.4 车辆行驶条件 2.2 车辆直线行驶牵引计算 2.2.1 动力装置特性 2.2.2 车辆的牵引特性 2.2.3 牵引计算步骤 2.3 机械传动车辆的加速性能 2.3.1 发动机稳态运行时车辆的加速性 2.3.2 发动机非稳态运行时车辆的加速性 2.4 安装液力传动车辆的直线行驶牵引计算 2.4.1 液力传动车辆特点 2.4.2 液力变矩器的原始特性 2.4.3 液力变矩器与发动机共同工作特性 2.4.4 综合式液力传动车辆牵引计算 2.4.5 综合式液力传动车辆的加速性能 2.5 车辆的制动性能

《铁道车辆系统静/动力学》课程教学大纲 课程代码: 0803715026 课程名称:铁道车辆系统静/动力学 英文名称:Rolling Stock Systerm Static & Dynamics 总学时:32 讲课学时:32 学分:2 适用对象: 车辆工程专业 先修课程:计算机语言、工程力学、城市轨道车辆工程 一、课程性质、目的和任务 铁道车辆系统静/动力学是城市轨道车辆专业方向的一门专业理论课。其目的是使学生掌握铁道车辆静力学以及铁道车辆动力学的基本理论和计算方法。通过本课程的学习,学生可以掌握铁道车辆静力学、动力学分析和计算方法,为从事铁路客车和城市轨道交通车辆的制造、维护、测试等工作打下良好的基础。 二、教学基本要求 本课程内容包括两部分。车辆静力学内容包括有限单元法的基本原理和方法,作用在车辆及其零部件上的载荷,车辆主要零部件的有限单元法计算。车辆动力学内容包括引起车辆振动原因,铁道车辆安全、平稳运行的条件和评定标准,铁道车辆系统的垂直振动和横向振动的原理和分析,铁道车辆蛇行运动稳定性。学完本课程应达到以下基本要求:1.掌握有限单元法的基本原理和方法。 2.掌握作用在铁道车辆及其零部件上的载荷。 3.掌握车辆主要零部件的有限单元法计算方法。 4.掌握铁路车辆安全、平稳运行的条件和评定标准。 5.掌握引起车辆振动原因和车辆振动的基本形式。 6.熟练分析铁道车辆蛇行运动稳定性。 7.熟练掌握铁道车辆系统的垂直振动和横向振动的原理和分析。 三、教学内容及要求 1.有限单元法基本原理部分 掌握有限单元法的解题思路,掌握单元刚度矩阵、坐标变换、结构刚度矩阵的建立,掌握载荷处理和约束处理的方法,掌握解题的具体步骤。 2.作用在铁道车辆及其零部件上的载荷部分 掌握作用在铁道车辆上、作用在车体上及作用在转向架上的载荷。 3.车辆主要零部件的有限单元法计算部分 了解客车车体钢结构的计算,了解转向架构架的计算,并且会进行计算结果整理。 4.车辆振动引论部分 了解本课程的性质和任务;掌握车辆振动基本概念与振动形式,掌握引起车辆振动的原因等基本知识。 5. 车辆的垂向振动部分

车辆动力学概述 回顾车辆动力学的发展历史,揭示车辆动力学研究内容及未来发展趋势,对车辆特性和设计方法也作了简要介绍。 1.历史发展 车辆动力学是近代发展起来的一门新兴学科。其发展历史可追溯到100多年前[1],直到20世纪30年代初人们才开始注意车轮摆振问题等;而后一直到1952年间,人们通过不断研究,定义了不足转向和过度转向,建立了简单的两自由度操纵动力学方程,开始进行有关行驶平顺性研究并建立了K2试验台,提出了“平稳行驶”概念,引入前独立悬架等;1952年以后,人们扩展了操纵动力学分析,开始采用随机振动理论对行驶平顺性进行性能预测,理论和试验两方面对动力学的发展也起了很大作用。然而,在新车型的设计开发中,汽车制造商仍然需要依赖于具有丰富测试经验与高超主观评价技能的工程师队伍,实际测试和主观评价在车辆开发中还有不可替代的作用。 2.研究内容 严格地说,车辆动力学是研究所有与车辆系统运动有关的学科。它涉及范围很广,除了影响车辆纵向运动及其子系统的动力学响应(纵向动力学)外,还有行驶动力学和操纵动力学。人们长期以来习惯按纵向、垂向和横向分别独立研究车辆动力学问题,而实际情况是车辆同时受到三个方向的输入激励且各个方向运动响应特性相互作用、相互耦合。随着功能强大的计算机技术和动力学分析软件的发展,我们已经有能力将三个方向的动力学问题结合起来进行研究。 纵向动力学研究车辆直线运动及其控制的问题,主要是车辆沿前进方向的受力与其运动的关系,按工况不同分为驱动动力学和制动动力学两大部分。与行驶动力学有关的主要性能及参数包括悬架工作行程、乘坐舒适性、车体的姿态控制及轮胎动载荷的控制等;而行驶动力学研究的首要问题是建立考虑悬架特性在内的车辆动力学模型。操纵动力学内容相当丰富,轮胎在其中起着相当重要的作用;通常操纵动力学研究范围分为三个区域,即线性域、非线性域和非线性联合工况。 3.车辆特性和设计方法

微观车辆跟驰模型对比研究 摘要:车辆跟驰模型是微观交通流模型研究的基础。本文对GM模型、线性模型、安全距离模型、AP模型、模糊推理模型和神经网络的车辆跟驰模型进行了详细的评述,从传统模型入手,分析其存在的优缺点,基于此又阐述了在传统模型基础上改进的模型或者是利用新的方法建立的模型,提出了目前还存在的没有解决的问题,并且对每个模型作了中肯的评价。为今后研究微观交通流模型提供一个比较全面的认识。 关键词:交通流;微观交通流;车辆跟驰模型;对比研究 1跟驰模型 跟驰理论是运用动力学方法,研究在无法超车的单一车道上车辆列队行驶时,后车跟随前车的行驶状态,并且用数学模型来表达并加以分析阐明的一种理论。跟驰理论只研究非自由行驶状态下车队的特性。非自由行驶状态的车队有以下三个特性:制约性、延迟性和传递性。自20世纪50年代以来,国外的学者对车辆跟驰模型进行了大量、系统的研究,发表了众多的研究成果,主要可以分为以下几类:刺激—反应模型、安全距离模型、生理—心理模型,模糊推理模型,神经网络的车辆跟驰模型。 2.1刺激—反应模型及评价 刺激—反应模型重在描述驾驶环境中各种刺激对驶员行为的影响,包括GM 模型和线性模型。 (1)GM(General Motor)模型 GM模型是从20世纪50年代后期逐渐发展起来的车辆跟驰模型。其一般表达式为: (1) 式中: ——t + T 时刻第n+1辆车的加速度; ——t时刻第n辆车与第n+1辆车之间的速度差; ——t时刻第n辆车与第n+1辆车之间的距离; c,m, l——常数。 GM模型形式简单,物理意义明确,许多后期的车辆跟驰模型研究都源于刺激—反应基本方程。但是GM模型通用性较差,这是因为在确定m和l的过程中存在大量的矛盾之处。另外,当前后车速相同时允许两车的车头间距无限减少直至为零,这显然是不合理的。 (2)线性模型 Helly提出的线性模型考虑了前面第一辆车是否制动减速对后车加速度的 影响项,有以下关系: (2) (3) ——期望跟驶距离; ,,α,β,γ——参数。 Helly认为应当与车头间距变量及反应时间T有关,这样就产生了m=0,l=1

SIMPACK车辆动力学习仿真系统 SIMPACK软件是德国INTEC Gmbh公司(于2009年正式更名为SIMPACK AG)开发的针对机械/机电系统运动学/动力学仿真分析的多体动力学分析软件包。它以多体系统计算动力学(Computational Dynamics of Multibody Systems)为基础,包含多个专业模块和专业领域的虚拟样机开发系统软件。SIMPACK软件的主要应用领域包括:汽车工业、铁路、航空/航天、国防工业、船舶、通用机械、发动机、生物运动与仿生等。 SIMPACK是机械系统运动学/动力学仿真分析软件。SIMPACK软件可以分析如:系统振动特性、受力、加速度,描述并预测复杂多体系统的运动学/动力学性能等。 SIMPACK的基本原理就是通过搭建CAD风格的模型(包括铰、力元素等)来建立机械系统的动力学方程,并通过先进的解算器来获取系统的动力学响应。 SIMPACK软件可以用来仿真任何虚拟的机械/机电系统,从仅仅只有几个自由度的简单系统到诸如一个庞大的火车。SIMPACK软件可以应用在我们产品设计、研发或优化的任何阶段。 SIMPACK软件独具有的全代码输出功能可以将我们的模型输出成Fortran或C代码,从而可以实现与任意仿真软件的联合。 车辆动力学仿真carsim CarSim是专门针对车辆动力学的仿真软件,CarSim模型在计算机上运行的速度比实时快3-6倍,可以仿真车辆对驾驶员,路面及空气动力学输入的响应,主要用来预测和仿真汽车整车的操纵稳定性、制动性、平顺性、动力性和经济性,同时被广泛地应用于现代汽车控制系统的开发。CarSim可以方便灵活的定义试验环境和试验过程,详细的定义整车各系统的特性参数和特性文件。 CarSim软件的主要功能如下: 适用于以下车型的建模仿真:轿车、轻型货车、轻型多用途运输车及SUV; 可分析车辆的动力性、燃油经济性、操纵稳定性、制动性及平顺性; 可以通过软件如MATLAB,Excel等进行绘图和分析; 可以图形曲线及三维动画形式观察仿真的结果;包括图形化数据管理界面,车辆模型求解器,绘图工具,三维动画回放工具,功率谱分析模块;程序稳定可靠; CarSim软件可以扩展为CarSim RT, CarSim RT 是实时车辆模型,提供与一些硬件实时系统的接口,可联合进行HIL仿真;

作业题 1、车辆动力学的具体内容是研究车辆及其主要零部件在各种运用情况下,特别是在高速运行时的位移、加速度和由此而产生的动作用力。 2、车辆系统动力学目的在于解决下列主要问题: ①确定车辆在线路上安全运行的条件; ②研究车辆悬挂装置和牵引缓冲装置的结构、参数和性能对振动及 动载荷传递的影响,并为这些装置提供设计依据,以保证车辆高速、安全和平稳地运行; ③确定动载荷的特征,为计算车辆动作用力提供依据。 3、铁路车辆在线路上运行时,构成一个极其复杂的具有多自由度的振动系统。 4、动力学性能归根结底都是车辆运行过程中的振动性能。 5、线路不平顺不是一个确定量,它因时因地而有不同值,它的变化规律是随机的,具有统计规律,因而称为随机不平顺。 (1)水平不平顺; (2)轨距不平顺; (3)高低不平顺; (4)方向不平顺。 6、车轮半径越大、踏面斜度越小,蛇行运动的波长越长,即蛇行运动越平缓。 7、自由振动的振幅,振幅大小取决于车辆振动的初始条件:初始位移和初始速度(振动频率)。 8、转向架设计中,往往把车辆悬挂的静挠度大小作为一项重要技术指标。 9、具有变摩擦减振器的车辆,当振动停止时车体的停止位置不是一个点,而是一个停滞区。 10、在无阻尼的情况下共振时振幅随着时间增加,共振时间越长,车辆的振幅也越来越大,一直到弹簧全压缩和产生刚性冲击。 11、出现共振时的车辆运行速度称为共振临界速度 12、在车辆设计时一定要尽可能避免激振频率与自振频率接近,避免出现共振。 13、弹簧簧条之间要留较大的间距以避免在振动过程中簧条接触而出现刚性冲击 14、两线完全重叠时,摩擦阻力功与激振力功在任何振幅条件下均相等。 15、在机车车辆动力学研究中,把车体、转向架构架(侧架)、轮对等基本部件近似地视为刚性体,只有在研究车辆各部件的结构弹性振动时,才把他们视

动力学性能 试验鉴定方法及评定标准

目次 1围 (4) 2术语和定义 (4) 3车辆坐标系 (4) 4总则 (5) 5试验条件 (5) 6测量参数 (8) 7评定指标 (10) 8评定指标限度值 (12)

前言 为2004年采购200km/h电动车组,特制定本《200km/h电动车组动力学性能试验鉴定方法及评定标准》。 本规定制定中曾参考了以下文献: ——《GB5599 铁道车辆动力学性能评定和试验鉴定规》 ——《TB/T2360 铁道机车动力学性能试验鉴定方法及评定标准》 ——《UIC518 铁道车辆试验与鉴定》 ——《UIC513 铁道车辆旅客振动舒适性评定指南》 ——《prEN 14363 铁路应用—铁路机车车辆运行特性验收试验—运行特性试验和静态试验》 本文件由铁道部科学研究院车辆研究所负责起草。

动力学性能试验鉴定方法及评定标准 1围 1.1本标准规定了采购200km/h电动车组在中国铁路线路上进行动力学性能试验鉴定的方法和评定标准。 2术语和定义 2.1铁道车辆(Railway Vehicles) 在轨道线路上运行的车辆统称,包括机车、客车、动车组中的动车、拖车等。 2.2运行参数 最高运营速度V lim 铁道车辆运营的最高速度;单位:km/h。V lim=200km/h 允许欠超高h0 铁道车辆通过曲线时允许最大未被平衡的超高;单位:mm。 3车辆坐标系 3.1车辆动力学试验的坐标系 车辆动力学试验的坐标系为右手坐标系,如图1所示。列车前进方向为x轴,车辆向上为z轴。 在试验中,被试车辆试验运行方向应唯一规定,进而可以分为正向运行和反向运行。 图1车辆动力学试验的坐标系

西南交通大学研究生2009-2010学年第( 2 )学期考试试卷 课程代码 M01206 课程名称 车辆系统动力学 考试时间 120 分钟 阅卷教师签字: 答题时注意:各题注明题号,写在答题纸上(包括填空题) 一. 填空题(每空2分,共40分) 1.Sperling 以 频率与幅值的函数 ,而ISO 以 频率与加速度的函数 评定车辆的平稳性指标。 2.在轮轨间_蠕滑力的_作用下,车辆运行到某一临界速度时会产生失稳的_自激振动_即蛇行运动。 3.车辆运行时,在转向架个别车轮严重减重情况下可能导致车辆 脱轨 ,而车辆一侧全部车轮严重 减重情况下可能导致车辆 倾覆 。 4.在车体的六个自由度中,横向运动是指车体的横移、 侧滚 和 摇头 。 5.在卡尔克线性蠕滑理论中,横向蠕滑力与 横向 蠕滑率和 自旋 蠕滑率呈相关。 6.设具有锥形踏面的轮对的轮重为W ,近似计算轮对重力刚度还需要轮对的 接触角λ 和 名义滚动圆距离之半b 两个参数。 7.转向架轮对与构架之间的 横向定位刚度 和 纵向定位刚度 两个参数对车辆蛇行运动稳定性影 响较大。 8. 纯滚线距圆曲线中心线的距离与车轮 的_曲率_成反比、与曲线的_曲率_成正比。 9.径向转向架克服了一般转向架 抗蛇行运动 和 曲线通过 对转向架参数要求的矛盾。 10.如果两辆同型车以某一相对速度冲击时其最大纵向力为F ,则一辆该型车以相同速度与装有相同缓冲器 的止冲墩冲击时的最大纵向力为_21/2F _,与不装缓冲器的止冲墩冲击时的最大纵向力为_2F_。 院 系 学 号 姓 名 密封装订线 密封装订线 密封装订线

共2页 第1页 5.什么是稳定的极限环? 极限环附近的内部和外部都收敛于该极限环,则称该极限环为稳定的极限环。 6.轨道不平顺有几种?各自对车辆的哪些振动起主要作用? 方向、轨距、高低(垂向)、水平不平顺。方向不平顺引起车辆的侧滚和左右摇摆。轨距不平顺对轮轨磨耗、车辆运行稳定性和安全性有一定影响。高低不平顺引起车辆的垂向振动。水平不平顺则引起车辆的横向滚摆耦合振动。 三.问答题 (每题15分,共30分) 1.已知:轮轨接触点处车轮滚动圆半径r ,踏面曲率半径R w ,轨面曲率半径R t , 法向载荷N ,轮轨材料的弹性模量E 和泊松比o 。试写出Hertz 理论求解接触椭圆 长短半径a 、b 的步骤。P43-P44 根据车轮滚动圆半径、踏面在接触点处的曲率半径、钢轨在接触点处的曲率半径得到A+B 、B-A ,算得cos β,查表得到系数m 、n ,然后分别根据钢轨和车轮的弹性模量E 和泊松比σ,求得接触常数k ,得出轮轨法向力N ,然后带人公式求得a 、b 。 2. 在车辆曲线通过研究中,有方程式 ()W f r y f w O W μψλ212 1 2 222 * 11=??? ?????+???? ?? (1)该式中,等号处分别为 <、= 和 > 情况下,代表车辆的哪三种状态? <代表车辆过曲线时不存在滑动;=代表车辆过曲线时,刚好不存在滑动;>代表车辆出现 二.简答题 (每题5分,共30分) 1.与传统机械动力学相比,轨道车辆动力学有何特点? 2.轮轨接触几何关系的计算有哪两种方法,各有何优缺点? 解析和数值方法。数值方法可以用计算机,算法简单,效率高,但存在一定误差;解析方法是利用轮轨接触几何关系建立解析几何的方式求解,比较准确,但是计算繁琐,方法难于理解。 3.在车辆系统中,“非线性”主要指哪几种关系? 轮轨接触几何非线性、轮轨蠕滑关系非线性、车辆悬挂系统非线性 4.怎样根据特征方程的特征根以判定车辆蛇行运动稳定性?。 根据求出的特征根实部的正负判断车辆蛇行运动的稳定性,当所有的特征根实部均为负时,车辆系统蛇行运动稳定,存在特征根为零或者负时,车辆系统的蛇行运动不稳定。

车辆跟驰模型研究综述 学号:14S032034 姓名:孟柳 1、早期车辆跟驰模型 1.1 Pipes与Forbes的跟驰模型 Pipes的车辆跟驰模型源于加利福尼亚机动车法规中对驾驶员跟驰行驶的建议:在跟随行驶过程中,安全距离至少为一个车身长度,并随速度每增加16km/h,就增加一个车长。 Pipes与Forbes的跟驰模型是早期的研究成果,其工作具有开创的意义,虽然随着对这一领域的深入研究,其模型精度已不能令人满意。但其形式简单,物理意义明确,在实际当中仍然得到了广泛应用。 1.2 刺激--反应模型 刺激--反应模型重在描述驾驶环境中各种刺激对驾驶员行为的影响,包括GM模型和线性跟车模型。GM模型最早是1958年由美国通用汽车研究小组的Chandler,Herman和Montroll提出的,它是由驾驶动力学模型(Driving Dynamic Model)推导而来,并引入如下理念: Response=f(sensitivit,stimuli) 式中,Response为后车在时刻t+T的加速度或减速度;sensitivity为后车对刺激的敏感度;stimuli为在时刻t后车与前车的相对速度;T是后车驾驶员的反应时间。 这个模型的基本假设为:驾驶员的加速度与两车之间的速度差成正比;与两车的车头间距成反比;同时与自身的速度也存在直接的关系。GM模型清楚地反映出车辆跟驰行驶的制约性、延迟性及传递性。 GM跟驰模型的优缺点: GM跟驰模型形式简单,物理意义明确。作为早期的研究成果,具有开创意义,许多后期的跟驰模型研究都是以其建立的刺激--反应的方程为基础,在前车紧急刹车时,后车维持不致发生尾撞的最小安全距离为前提推导而得。 但是,GM模型的通用性较差,现在较少使用GM模型,这是因为在

1. 简要给出完整约束与非完整约束的概念2-23,24,25, 1)、约束与约束方程 一般的力学系统在运动时都会受到某些几何或运动学特性的限制,这些构成限制条件的具体物体称为约束,用数学方程所表示的约束关系称为约束方程。 2)、完整约束与非完整约束 如果约束方程只是系统位形及时间的解析方程,则这种约束称为完整约束。 完整约束方程的一般形式为: 式中,qi为描述系统位形的广义坐标(i=1,2,…,n);n为广义坐标个数;m为完整约束方程个数;t为时间。 如果约束方程是不可积分的微分方程,这种约束就称为非完整约束。 一阶非完整约束方程的一般形式为:

式中,qi为描述系统位形的广义坐(i = 1, 2, …,n);为广义坐标对时间的一阶与数;n为广义坐标个数;m为系统中非完整约束方程个数;t为时间。 2. 解释滑动率的概念3-7,8 1.滑动率S 车轮滑动率表示车轮相对于纯滚动(或纯滑动)状态的偏离程度,是影响轮胎产生纵向力的一个重要因素。 为了使其总为正值,可将驱动和被驱动两种情况分开考虑。驱动工况时称为滑转率;被驱动(包括制动,常以下标b以示区别)时称为滑移率,二者统称为车轮的滑动率。

参照图3-2,若车轮的滚动半径为rd,轮心前进速度(等于车辆行驶速度)为uw,车轮角速度为ω,则车轮滑动率s定义如下: 车轮的滑动率数值在0~1之间变化。当车轮作纯滚动时,即uw=rd ω,此时s=0;当被驱动轮处于纯滑动状态时,s=1。 3. 轮胎模型中表达的输入量和输出量有哪些?3-22,23 轮胎模型描述了轮胎六分力与车轮运动参数之间的数学关系,即轮胎在特定工作条件下的输入和输出之间的关系,如图3-7所示。 根据车辆动力学研究内容的不同,轮胎模型可分为:

微观车辆跟驰模型对比研究 摘要:车辆跟驰模型是微观交通流模型研究的基础。本文对gm 模型、线性模型、安全距离模型、ap模型、模糊推理模型和神经网络的车辆跟驰模型进行了详细的评述,从传统模型入手,分析其存在的优缺点,基于此又阐述了在传统模型基础上改进的模型或者是利用新的方法建立的模型,提出了目前还存在的没有解决的问题, 并且对每个模型作了中肯的评价。为今后研究微观交通流模型提供一个比较全面的认识。 关键词:交通流;微观交通流;车辆跟驰模型;对比研究 abstract: car-following model is microscopic traffic flow model research foundation. in this paper, the gm model, linear model, a safe distance model, the ap model, fuzzy reasoning model and neural network car-following model are discussed in details, from the traditional model, and analyses the advantages and disadvantages of the existing, based on this and expounds the traditional model based on the improved model is set up by a new method or the model, put forward the current exist not solve the problem, and the model of each of the evaluation of the position. for future research microscopic traffic flow model to provide a more comprehensive understanding. keywords: traffic flow; microscopic traffic flow;

车辆动力学基础-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

车辆动力学基础 第一章 1.车体在空间的位置由6个自由度的运动系统描述。浮沉、摇头、点头、横摆、伸缩、侧滚2.轴重:铁道车辆的轴重是指车辆每一根轮轴能够承受的允许静载。 3.轴距:是指同一转向架下两轮轴中心之间的纵向距离。 4.轴箱悬挂:是将轴箱和构架在纵向、横向以及垂向联结起来、并使两者在这三个方向的相对运动受到相互约束的装置。 5.中央悬挂:是将车体和构架/侧架联结在一起的装置,一般具有衰减车辆系统振动、提高车辆运行平稳性和舒适性的作用。 6.曲线通过:曲线通过是指车辆通过曲线时,曲线通过能力的大小,反映在系统指标上,主要表现为车辆轮轨横向力、轮对冲角以及轮轨磨耗指数等的大小上。 7.自由振动:是指在短时间内,由于某种瞬间或过渡性的外部干扰而产生的振动,其振动振幅如果逐渐变小,该系统将趋于稳定;相反,若振幅越来越大,则系统将不稳定。 第二章 1.车辆的动力性能主要包括运行稳定性(安全性)、平稳性(舒适性)以及通过曲线能力等。 2.车辆脱轨根据过程不同大体可分为爬轨脱轨、跳轨脱轨、掉道脱轨。 3.目前我国车辆部门主要采用脱轨系数和轮重减载率两项指标。 4.当横向力作用时间t小于时,用t计算所得的值作为标准值。 5.不仅仅依靠脱轨系数来判断安全性的原因: (1)轮重较小时与其对应的横向力一般也较小,计算脱轨系数时受到轮重和横向力的测量误差的影响就较大,因此要获得正确的脱轨系数比较困难。 (2)垂向力较小时,使用该垂向力和与其对应的横向力得到的脱轨系数很容易达到脱轨限界值;另一方面,单侧车轮轮重减小时,另一侧车轮轮重一般会增大,此时极小的轮对冲角变化会导致较大的横向力,从而加大了脱轨的危险性。 (3)根据多次线路试验来看,与其说脱轨系数值较大容易导致列车脱轨,还不如说轮重减少的越多越容易导致列车脱轨。 6.评价铁道车辆乘坐舒适性最直接的指标就是车体振动加速度。 第三章 1.轮对的组成:轮对由一根车抽和两个相同的车轮组成。 2.对车轮轮对的要求:(1)应该有足够的强度,以保证在容许的最高速度和最大载荷下安全运行。(2)应不仅能够适应车辆直线运动,同时又能够顺利地通过曲线和岔道,而且应具备必要的抵抗脱轨能力。(3)应具备阻力小和耐磨性好的优点,这样可以减小驱动牵引力和延长使用寿命。 3.车轮名义直径:由于车辆踏面存在斜度,各处直径不同,按规定,车轮在离轮缘内测 70mm处的园,并以滚动园的直径作为车轮名义直径。 4.踏面主要作用: (1)便于曲线通过。车辆在曲线上运行,由于离心力的作用,轮对偏向外轨,于是在外轨上滚动的车轮与钢轨接触的部分直径较大,而沿内轨滚动的车轮与接触部分直径较小,使滚动中的轮对中大直径的车轮沿外轨行走的路程长,小直径的车轮沿内轨行走的路程短,这正好和曲线区间线路的外轨长、内轨短的情况相适应。

车辆操纵动力学 摘要:汽车的前轮转角和横摆角速度是衡量汽车稳定性的两个重要指标。汽车在行驶过程中,由于路况的各种不确定因素,驾驶员可能会采取紧急制动和转向的行为来避免交通事故。在此过程中汽车的操纵稳定性会起到关键性的作用,因此对于汽车的稳定性的分析必不可少。本文建立了汽车线性二自由度汽车模型,以前轮转角为输入,运用MATLAB进行时域分析。对不同车型的在相同行驶速度、相同前轮转角下分析横摆角速度瞬态响应;在相同行驶速度下,在不同前轮转角输入下分析达到相同加速度的横摆角速度瞬态响应;随着车速增加,分析车辆瞬时转向响应与系统特征根之间的关系。 关键词:横摆角速度;前轮转角;特征根 引言 车辆稳定性控制是汽车主动安全领域研究的热点,已有的研究如以车辆横摆角速度、质心侧偏角、轮胎的滑移率、侧向加速度及这些变量联合作为控制变量的控制策略研究。本文主要考虑车辆横摆角速度和前轮转角对车辆操纵稳定性的影响,进一步利用MATLAB得出状态空间矩阵的特征根变化趋势,了解车辆瞬时响应与其之间的关系。 1建立汽车数学模型 假设汽车的驱动力不大,不考虑地面切向力对轮胎侧偏特性的影响,没有空气动力的作用,忽略左、右车轮轮胎由于载荷的变化而引起轮胎特性的变化以及轮胎回正力矩的作用。汽车模型即可简化为线性二自由度模型,如图1。 图1 线性二自由度模型 根据假设以及图1模型,二自由汽车收到的外力沿y轴方向的合力与绕质心的力

矩和为: ?? ?-=∑+=∑2 12 1cos cos Y Y Z Y Y Y bF aF M F F F δδ (1) 式中,FY1、FY2为地面对前后轮的侧向反作用力;δ为前轮转角;a 、b 分别为汽车前、后轮至质心的距离。 汽车前、后轮侧偏角与其运动参数有关,如图1所示,汽车前、后轴中点的速度u 1、u 2,侧偏角为α1、α2,质心的侧偏角为β,β=v/u 。ξ是u 1与x 轴的夹角,其值为: u aw u aw v r r +=+= βξ (2) 根据坐标系规定,由式(2)得,前、后轮侧偏角为: ??? ??? ?-=-=-+=--=u bw u bw v u aw r r r βαδβξδα21)( (3) 考虑到δ角较小,前、后轮所受到的侧向力与相应的侧偏角成线性关系,则FY1、FY2为: ??? ??? ??-=?=?-+=?=cr u bw cr a FY cf u aw cf a F r r Y )(2)(211βδβ (4) 将公式(2)、(3)、(4)以及公式β=v/u 带入(1),消去α1、α2,得二自由度汽车运动微分方程为: ??? ????+----=---+-=+δδr r r f r f r Z f r r f r aC w u C b C a v u bC aC w I C w u bC aC v u cr cf uw v m 2 2)( (5) 2 MATLAB 系统仿真 本文采用MATLAB 对汽车的操纵稳定性进行仿真研究。以1949 Buick 和Ferrari 轿车为例,进行对比分析。汽车具体参数如表1所示。通过仿真实验分析不同前轮转角和不同车速下横摆角速度和前轮转角对汽车操纵稳定性的影响,并粗略得出状态矩阵的特征根与车辆瞬时转向响应之间的关系。

车辆系统动力学发展1

汽车系统动力学的发展和现状 摘要:近年来,随着汽车工业的飞速发展,人们对汽车的舒适性、可靠性以及安全性也提出越来越高的要求,这些要求的实现都与汽车系统动力学相关。汽车系统动力学是研究所有与汽车系统运动有关的学科,它涉及的范围较广,除了影响车辆纵向运动及其子系统的动力学响应,还有车辆在垂向和横向两个方面的动力学内容。本文通过对汽车系统动力学的的介绍,对这一新兴学科的发展和现状做一阐述。 关键字:汽车系统动力学动力学响应发展历史Summary:In recent years, with the rapid development of automobile industry, people on the vehicle comfort, reliability and safety are also put forward higher requirements, to achieve these requirements are related to vehicle system dynamics.Vehicle system dynamics is the study of all related to the movement of the car system discipline, it involves the scope is broad, in addition to the effects of dynamic response of vehicle longitudinal motion and its subsystems, and vehicles to and dynamic content crosswise two

为了提高车辆侧倾稳定性的动力学模型的研究 摘要 本篇论文所研究的是给计算机仿真用来确定平面和大型车辆辊运动的关系的三自由度模型,所以辊运动最终能够被预测从而防止汽车动态不稳定的发生。各类重心高度以及辊的操纵这些因素都需要被考虑进来。为此,组织了一个实验,在车辆动态模型下使用一辆真实的货车在有负荷和没负荷的情况下研究它的影响。 1.介绍 近年来,高速公路的改善使得货车和公交车能够更高速地行驶。因此,更安全的汽车亟待发展使得没经验的驾驶者也能安全驾驶。针对旅行客车而言,已做过大量的实验来控制它的运动保证它更安全地行驶。然而我们没有那么多的实验(像研究旅行客车一样多)来研究大型车辆。涉及大型车辆的交通意外,另一辆车的驾驶员往往是很危险的。在美国2001年,在涉及大型车辆的意外事故中丧生的人数中86%的不是卡车上的驾驶员或乘客。因此,急需要一种理论来预测这些车辆的运动从而防止车辆发生不稳定的状态。 区分卡车、公交车与旅行客车一个因素就是它们的高度和个来重心,这些因素使得它们能够在极端情况下侧翻。为了预测这种行为,理解这种汽车的侧倾运动以及是什么导致它不稳定是非常重要的。 在这篇报道中,一个三自由度的汽车模型被用测定平面和大型车辆的侧倾运动是如何相互影响的。当然,重心高度,辊的硬度以及辊的操纵之间的动态关系清楚了。最后,用一个实验来确认这些变量的改变的影响,以高度为例。 2.汽车模型 一辆卡车包括总质量7600kg表示的三自由度包括侧滑角β、横摆率γ、侧倾角φ的汽车模型。这个模型如图一所示用来计算机仿真。将侧倾角考虑在内能够些事它的动态特性,这个测试用传统的“单车模型”时不可能完成的。这个模型的动态能被等式(1)-(3)表示。 横向加速度: 在上式中,m表示汽车总质量,m s表示簧载质量,I和I φ分别代表转动惯量偏航和横滚。I XZ表示产品就X和Z方向上的惯量如图一,在这里我们假设它为零。l f和l r分别表示重心距前轴和后轴的距离。F f和F r分别表示前轮和后轮产生的横向力.h s表示滚动力矩臂的长度,这是从车辆的侧倾中心到重心的距离。M x表示簧载质量的滚转力矩。最后,V表示车辆的速度g表示重力加速度。轮胎模型和滚动力矩描述如下:

10.16638/https://www.doczj.com/doc/db18456184.html,ki.1671-7988.2019.03.034 重心高度对车辆动力学性能的影响 李涛,卢海波,林泛业,孔令年 (广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院试验认证部,广东广州511434) 摘要:文章首先介绍了常用的几种重心高度测量方法,然后讨论了重心高度对车辆动力性、制动性、操纵稳定性等动力学性能的影响。 关键词:重心高度;动力性;制动性;操纵稳定性 中图分类号:U462 文献标识码:B 文章编号:1671-7988(2019)03-110-03 The Effect of CG Height on Vehicle Dynamic Performance Li Tao, Lu Haibo, Lin Fanye, Kong Lingnian ( Testing& Validation Div., Automotive Engineering Institute, Gunagzhou Automobile Group Co., Ltd., Guangdong Guangzhou 511434 ) Abstract:Firstly, this paper introduced several commonly measurement methods of CG height, and then discussed the effects of CG height on vehicle dynamic performance, such as power performance, braking performance, handling stability. Keywords: CG height; power performance; braking performance; handling stability CLC NO.: U462 Document Code: B Article ID: 1671-7988(2019)03-110-03 1 引言 整车重心高度作为车辆重要基本参数之一,对车辆的动力学性能有着重要影响,主要体现在动力性、制动性、操纵稳定性等方面,例如加速、制动、转向时车身的姿态、悬架状态、转向特性都会受到车辆重心高度的影响;尤其是在高速过弯时,重心过高极有可能发生侧翻事故。因此,GB/T 12538、ISO 10392等标准法规对重心高度测试方法做了详细规定[1][2],GB/T 14172采用最大侧翻稳定角来评价汽车静态侧翻稳定性;此外,美国NCAP还专门针对SSF(Static Stability Factor)制定了测试程序用于评价车辆的抗侧翻性能[5]。这些标准的制定均与重心高度强相关。鉴于重心高度对车辆动力学性能的重要性,本文将详细论述重心高度对动力性—等效爬坡度、制动性—同步附着系数、操纵稳定性—静态稳定系数SSF及动态稳定系数DSF等关键动力学性能的影响。 2 重心高度测量方法介绍 根据本院统计,一般轿车重心高度500mm~600mm,SUV 的重心高度650mm~750mm。对重心高度的测试方法有举升法、侧倾法、固定摆法、质量反应法等。 2.1 举升法 举升法测量重心高度,在GB/T 12538[1]、ISO 10392[2]中均有介绍;测试过程主要是锁死悬架,将前轴或后轴抬高一定角度,测量轴荷变化;然后由规定公式(1)或(2)确定重心高度。 (1)或 (2)式中:l—轴距;r stat.f—前轮静力半径;r stat.r—后轮静力 作者简介:李涛,就职于广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院试验认证部。 110

车辆动力学稳定性的研究 摘要:近年来,汽车动力学控制得到广泛的研究。兼容了ABS和TRC的优势,车辆动力学稳定性控制(VDC)使车辆在各种路面和各种工况下都获得良好的操纵稳定性和方向性,大大降低交通事故的发生及其伤害。本文从理论上研究了汽车稳定性控制的基本原理和稳定性控制策略,以及路面状况、转向角、车速对汽车操纵稳定性的影响。采用MATLAB/Simulink建立车辆模型进行稳定性仿真分析。关键词:动力学;稳定性控制;阈值控制; 引言 车辆动力学是近代年发展起来的一门新兴学科。随着人类社会的发展和人们生活水平的提高,人们对车辆动力学稳定性提出了更高的要求。自20世纪70年代末,从飞机设计技术中引入的防抱死制动系统(Anti-lock Braking System,简称ABS)可以称得上是向车辆底盘控制迈出的第一步,ABS通过限制制动压力来保证车轮的最佳滑移率,从而避免了车轮的抱死。随后,通过限制发动机输出转矩防止车轮滑转的驱动力控制系统(Traction Control System,简称TCS)在20世纪80年代中期得到应用。到20世纪80年代末,在ABS和TCS的基础上,又成功地开发了防滑转控制(Acceleration Spin Regulation,简称ASR)装置,这种装置在车辆急剧变速时,可改善车辆与地面的附着力,避免车辆产生侧向滑动的危险。20世纪90年代初,研究人员根据轮胎印迹处的纵向力和横向力满足摩擦圆规律的原理,提出了在高速行驶中通过驱动力控制来保证车辆的横向稳定性的动态稳定性控制(Dynamic Stability Control,简称DSC),它对车辆高速转动时制动特别有效。20世纪90 年代末期,研究人员发现,车辆在高速行驶过程中的横向稳定度较小,通过调节四个车轮的纵向力而形成一定的回正力矩,就可以控制车辆的横摆角速度,由此提出了“直接横摆控制”(Direct Yaw moment Control,简称DYC)算法,并经过试验验证了该算法的有效性。在此基础上,近年来又提出了限制一定侧偏角范围的车辆动力学控制(Vehicle Dynamics Control,简称VDC)。自2000年以来,VDC系统得到了世界各国汽车厂商的关注,并进行开发研制。 用户对车辆稳定性的需求是车辆动力学稳定性控制发展的动力,而车辆动力学技术的发展为车辆动力学稳定性控制进一步发展提供了技术保障。动力学稳定性控制(VDC)出现,它兼容了ABS和TCS的优势功能,利用车辆动力学状态变量反馈来调节车轮纵向力大小及匹配,统计分析知:VDC 能够大大降低交通事故的发生及其伤害。 1车辆动力学稳定性控制方法 1.1车辆动力学控制模型介绍 车辆动力学控制模型主要包含整车模型、轮胎模型和驾驶员模型。 ①整车模型 在分析中采用的模型可以分为线性模型和非线性模型两类。也可以根据分析的自由度数分类,在动力学仿真中主要使用的模型一般有单轮模型、双轮自行车模型和四轮模型等。单轮模型一般应用于车辆牵引和制动研究,这种模型直观简洁。这一模型主要应用在ABS 和TCS 的控制策略的研究开发上。 双轮自行车模型结构相对简单,对于开发VDC 而言采用两轮模型具有以下优势:结构简单,运算量小,能够保证控制的实时性的要求。因此双轮自行车模型是进行VDC 控制策略的开发及控制算法的研究的基础。 四轮模型更为真实地反映了车辆的实际情况。为了尽可能的接近车辆的实际情况,

1 路面模型的建立 在分析主动悬架控制过程时,路面输入是一个不可忽略的重要因素,本文利用白噪声信号为路面输入激励, )(2)(2)(0 00t w U G t x f t x g g ππ+-=? 其中,0f 为下截止频率,Hz ;G 0为路面不平度系数,m 3/cycle ;U 0为前进车速,m/sec ;w 为均值为零的随机输入单位白噪声。上式表明,路面位移可以表示为一随机滤波白噪声信号。这种表示方式来源于试验所测得的路面不平度功率谱密度(PSD )曲线的形状。我们可以将路面输入以状态方程的形式加到模型中: ???? ?=+=? X C Y W F X A X road road road road road 1,2,2,000==-==road road road g road C U G B f A x X ππ;D=0;考虑路面为普通路面,路面不平系数G 0=5e-6m 3/cycle ;车速U 0=20m/s ;建模中,路面随机白噪声可以用随机数产生(Random Number )或者有限带宽白噪声(Band-Limited White Noise )来生成。本文运用带宽白噪声生成,运用MATLAB/simulink 建立仿真模型如下: 图1 路面模型 2 汽车2自由度系统建模 图2 汽车2自由度系统模型

根据图2所示,汽车2自由度系统模型,首先建立运动微分方程: ()()()()()b b s b w s b w w w t w g s b w s b w m x K x x C x x m x K x x K x x C x x =----???=--+-+-?? 整理得: ?????? ?+--+-+-+-=-+-+-+-=g w t b w t s b w s b w s b w s w b b s b b s w b s b s b x m K x m K K x m K x m C x m C x x m K x m K x m C xb m C x 式中:s C 为悬架阻尼,s K 为悬架刚度,t K 为轮胎刚度,b m 为车身质量,w m 为 车轮质量,b b b x x x 、、分别为车身位移、速度、加速度,w w w x x x 、、分别为车轮位移、速度、加速度,g x 为路面输入。 选取状态变量和输入向量为: []w b w b x x x x X = g x U = 则可将系统运动方程及路面激励写成状态空间矩阵形式,即: BU AX X += 其中,A 为状态矩阵,B 为输入矩阵,其值如下: ?????? ?? ? ?????????---- -=00 1 0001w s s w s w s w s b s b s b s b s m K K m K m C m C m K m K m C m C A ???? ??????????=000w t m K B 将车身加速度、轮胎动变形、悬架动行程作为性能指标,即: T w b g w b x x x x x Y ][--= 将性能指标项写为状态变量以及输入信号的线性组合形式,即: DU CX Y += 其中: