温故而知新 1. G=mg 2. m=ρv 3. F 浮=_________ 4. F 浮=___________ 第五节 物体的浮与沉(上)

一、学习目标 1.概括出物体的沉浮条件,会判断物体的浮沉。 2 3、能应用沉浮条件解释简单的物理现象。 二、预习记录 通过预习课文,你学会了什么,有哪些疑问,请

简要记录下来:

三.科学之旅

1.(1)判断下列物体浸没在水中的浮沉情况:(边做边实验)

①木块 ②铁块 ③小石头 ④泡沫塑料 ⑤铜块 ⑥铝块 ⑦空瓶

在水中会下沉的是________________(填序号) ;

在水中会上浮的是________________(填序号)

如左图,物体M 在水中受____力和_______力,请画出示

意图!

物体在水中是浮还是沉取决于什么?(猜

想)_______________________

当_________时,物体将上浮.

当_________时,物体将下沉.

(2)如何证明你的猜想?......给你一个空瓶,砂子等器材,你能证明一下吗?并

把你的证明过程叙述一下。

方法 例子

上浮 1.

2.

3.

下沉 1.

2.

3.

2.在上面实验中,上浮的物体最终将处于______状态

填一填

物体在液体中的浮沉取决于所受的力,分别是_______和_____,

改变物体浮沉的途径:改变物体所受的 或 __

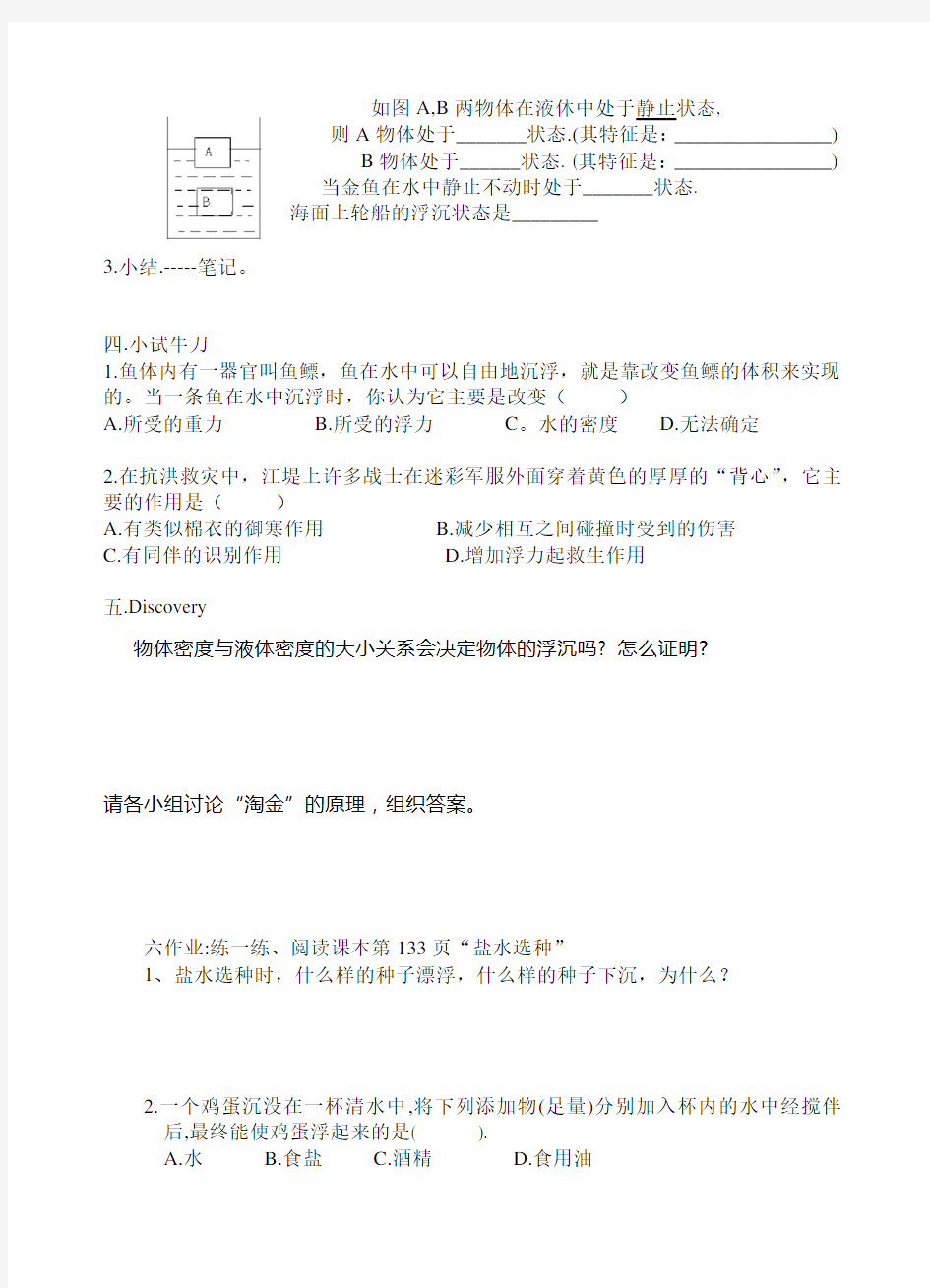

如图A,B两物体在液休中处于静止状态,

则A物体处于_______状态.(

B物体处于______状态. (其特征是:________________)

当金鱼在水中静止不动时处于_______状态.

海面上轮船的浮沉状态是_________

3.小结.-----笔记。

四.小试牛刀

1.鱼体内有一器官叫鱼鳔,鱼在水中可以自由地沉浮,就是靠改变鱼鳔的体积来实现的。当一条鱼在水中沉浮时,你认为它主要是改变()

A.所受的重力

B.所受的浮力C。水的密度 D.无法确定

2.在抗洪救灾中,江堤上许多战士在迷彩军服外面穿着黄色的厚厚的“背心”,它主要的作用是()

A.有类似棉衣的御寒作用

B.减少相互之间碰撞时受到的伤害

C.有同伴的识别作用

D.增加浮力起救生作用

五.Discovery

物体密度与液体密度的大小关系会决定物体的浮沉吗? 怎么证明?

请各小组讨论“淘金”的原理,组织答案。

六作业:练一练、阅读课本第133页“盐水选种”

1、盐水选种时,什么样的种子漂浮,什么样的种子下沉,为什么?

2.一个鸡蛋沉没在一杯清水中,将下列添加物(足量)分别加入杯内的水中经搅伴

后,最终能使鸡蛋浮起来的是( ).

A.水

B.食盐

C.酒精

D.食用油

3.将质量相同的木块和石块放入水中后,木块漂浮在水面上,石块沉入水底,则

他们所受的浮力较大的是()

A.木块

B.石块

C.一样大

D. 无法确定

物体的浮与沉 【教学目标】 1.知道物体的浮沉条件,知道密度计、潜水艇、汽球、轮船的工作原理; 2.观察物体的浮沉现象,学会由现象分析其本质,之后总结规律; 3.了解物理知识在生产、生活和社会中的应用,学会用沉与浮的知识解决与浮力有关的知识。 【教学重难点】 1.正确理解物体的浮沉条件,知道物体下沉、悬浮、漂浮的原理。 2.结合物体的密度、液体密度理解浮沉条件及密度计、潜水艇、热汽球、轮船的工作原理。 【教学过程】 一、物体的浮沉条件:浸没。 1.当F浮>G时,上浮ρ液>ρ物 2.当F浮=G时,悬浮ρ液=ρ物 3.当F浮<G时,下沉ρ液<ρ物 教师强调:物体的上浮与下沉都是过程状态,下沉的最后物体将处于平衡状态,此时浮力与底面的支持力等于物体的重力;上浮的最终结果是物体漂浮在液面上,此时浮力与重力相等并结合阿基米德原理引导学生讨论排开液体体积的关系。 教师小结: 浸在液体中的物体,其浮沉取决于它所受到的重力和浮力的大小关系。有时也可用物体与液体的密度关系直接判断。 二、引导学生看实验室提供的器材: 提出问题:如何使小瓶子在水中实现上浮、下沉和悬浮? 让学生先讨论,提问个别学生说思路。可适当提示。 老师引导全体学生理清思路:空瓶子时,浮于水面。 装满水时,下沉。 装适量的水时,悬浮。 教师总结:可以看出,瓶子装水的多少可以控制瓶子的上浮与下沉。

老师出示:“潜水艇”模型,引导学生了解潜水艇的工作原理 1.潜水艇:靠改变自身的重力来实现上浮与下沉的。 上浮:放水;下沉:充水。 老师小结:潜水艇这么复杂的设备,利用的原理却如此简单。提高学生对物理的兴趣。 提出问题:刚才空玻璃瓶子会浮于水面,可玻璃块却会沉入水中,这是为什么? 学生思考。 老师分析:因为瓶子空心,排开的水多,受到的浮力大,所以会浮于水面。这就告诉我们一个很有用的道理:如果物体的密度大于液体的密度,我们要让它浮于水面,就可以采用“空心法”。引导出用钢制的轮船如何航行在海面。 2.轮船: 原理:采用“空心法”增大可利用的浮力来使船浮在水面 排水量:满载时排开水的质量10。 从河---海:上浮些。 老师利用空瓶子类比轮船讲解。 老师提示也可以用可吸管代替轮船研究轮船从河里开到海里的问题。并说明为使吸管能稳定在水中,我们要往吸管中倒入少量的细沙,降低重心,提高稳度。 让学生动手完成实验:比较吸管在哪种液体中上浮些。 老师与学生共同分析:盐水中吸管会上浮些的原因,强调浮力不变。 提示学生:若在吸管的水面位置做好记号,就是简易的密度计了。 (老师出示密度计,并演示) 3.密度计: (1)用途:测量ρ液。 (2)原理:漂浮F=G。 (3)构造:刻度不均匀上小下大。 教师解释并与学生一起看书。引导学生阅读盐水选种。 4.盐水选种:浸泡法。 让学生了解我国古代劳动人民利用浮力解决问题的实例,培养学生的爱国热情和民族自豪感。 老师边总结边提问:上面讲的都是物体在液体中的浮沉的例子,哪物体在气体中会浮吗? 平时我们见到的节日彩球,电视上的热气球,气艇都是利用空气浮力的,那它们是如何实现升空和降落的呢?

第一章绿色开花植物的一生 第五节根的结构与功能 学习目标 知识与能力 1.能够表述根尖外形及根毛特点。 2.准确描述根尖各部分结构及其功能,明确相邻各部分之间的联系。 过程与方法 通过组织学生用放大镜和显微镜观察根尖的结构,培养学生的观察能力,并使学生使用放大镜和显微镜观察植物组织的动作技能达到熟练水平。 情感态度价值观 通过学习根尖各部分结构的联系以及各部分与其功能相适应的特点,使学生接受辩证唯物主义观点与科学方法论的教育,体会到生物体是统一整体并处于发展变化之中。 教学重难点 重点 教学重点 借助根尖结构图,能够准确说出根尖各部分的名称、结构特点及功能。 教学难点 通过“探究根长长的主要部位”的探究活动,能够正确描述根的生长过程。 教学过程 一、创设情境,导入新课 教师课件展示黑麦根的生长发达程度,通过图片和数据刺激学生的感官,激发学生的好奇心。 1.教师提问它们在萌发过程中最先突破种皮的结构是什么?将来发育成什么? 这是同学们课前采集到的黄豆和玉米的根,除此之外,同学们还认识其它植物的根吗?(课件展示其它植物的根)猜测一下它们都是由胚根发育而来的吗? 一株植物根的总和叫做根系,我们以黄豆植物和玉米植物的根系为例,它们属于什么根 系?有哪些根组成的? 这是从叶上(课件展示从叶上长出的根)发出的不定根。 学生自学课本26页及相关链接。 学生指出主根,侧根,直根系,不定根,须根系。

2.总结根有主根、侧根、不定根,由胚根发育成的根是主根,主根上生出侧根,从茎、叶等部位生出的根是不定根。根系有直根系和侧根系。直根系由主根和侧根组成,须根系由不定根组成。 过渡有人曾对一年生苹果树苗的根系做过细致的观察,发现其分支总数达50000条之多,而树干分支不过10条,也就是说根的分支能力是地上部分的数千倍。根系为什么如此发达?根为什么会不断长长呢?它有特异功能吗?我们来共同探究一下 (一)探究活动探究根长长的主要部位(课前一周进行探究) 学生利用一周时间完成探究活动并记录详细的结果,课堂上共同展示,并汇报实验数据和实验结论。 1.提出问题根的长长与根的什么部位有关? 2.作出假设根的长长与根的尖端有关。 3.制定计划该实验的对照组是根的尖端被切除,实验组是根的尖端完整。 5.得出结论根的长长与根的尖端有关。 幼根上部横线距离没有明显变化,越接近根的尖端横线距离越大,说明根的长长依靠根尖实验组幼根长长,对照组幼根停止生长。 6.表达交流 (1)实验组中,根的划线部分的生长有什么规律? (2)实验组和对照组根的生长有何差异? 现在请不同小组的同学将本组的探究实验进行展示,并汇报实验数据和实验结论。 学生根据小组的实验过程,进行阐述。 共同总结根的长长主要依靠根的尖端。有尖端的根生长的快,没有尖端的根生长的慢。(二)根尖 根的尖端有什么结构使根长长的呢? 请同学们观察自己培养的小麦的幼根,你发现了根的最下端是什么颜色?往上看,你又发现了什么? 强调概念从根的顶端到着生根毛的部位是根尖。 请同学们用显微镜观察根尖纵切片,再结合28页的根尖模式图,了解根尖各部分细胞的大小、形态等特点,填写“根尖的结构比较”图表,总结出根尖的基本结构。

7.5《物体的浮与沉》教学设计 【学习目标】 1、通过实验观察知道物体浸没在液体中可能出现的状态. 2、通过探究了解控制浮沉的方法,并能用控制变量法对所提出的方法进行分析,进一步建立理性的推论. 3、通过探究和分析,理解物体浮沉的条件,并通过交流与合作得到其结论. 4、通过阅读,了解物体浮沉条件在科学研究和生产实际中的应用,并激发爱国主义的激情和勤奋学习、科技强国的思想。 【重点、难点】 重点:理解物体的浮沉条件和改变物体浮沉的方法 难点:灵活利用浮力知识解决实际问题 【教具】 弹簧测力计、量筒、泡沫塑料、密封的小玻璃瓶(及配重)、橡皮泥、硬币、蜡块.【教学过程】 一.新课导入 运用多媒体课件,来创设教学情境。 看一看:热气球升空 让学生观看多媒体视频——热气球升空,借此激发学生的探究欲望。 说明以上内容都跟本节课要研究的问题“物体的浮与沉”有关。 二、新课学习 (一)、活动10.1怎样使物体上浮或下沉 猜一猜: 把一些物品,如橡皮泥、硬币、泡沫塑料、小玻璃瓶和自备的各种小物体,浸没在水中松手后,它们如何运动? 试一试: 通过动手探究得出结论: 上浮的物体有:泡沫塑料、密封的小玻璃瓶、蜡块…… 下沉的物体有:实心橡皮泥、硬币、内装许多配重的小玻璃瓶…… 议一议:怎样使下沉的物体浮起来?怎样使漂浮的物体沉下去? 做一做:带着问题继续进行探究。

想一想:对各组采取的措施,用交流的方法汇集起来,通过讨论,引导学生从重力和浮力的关系归纳出所采用的方法的实质。 得出:物体的上浮或下沉是由重力和浮力的相互关系决定的。因此,使物体液体中上浮的方法有两种: 其一是减小重力。如,减少玻璃瓶中的配重、或在体积不变的情况下,将实心物体挖成空心; 其二是增大物体受到的浮力。如,增大物体排开液体的体积,或增大液体的密度(向水中撒盐)。 所采用方法的实质是:改变了物体的重力或浮力。 2.活动10.2 探究物体浮沉的条件 首先根据活动10.1实验结论:可以通过改变物体所受重力和浮力的大小来控制物体的浮与沉来提出问题。 物体上浮和下沉时,它受到的重力与浮力各有什么关系? 猜一猜:让学生对上述问题进行猜想。各种猜想都可。 做一做:测量物体受到的重力和浮力探究物体浮沉的条件。 设计实验方案:测出浮力和重力进行比较。 实验器材:弹簧测力计、量筒、水、小瓶、配重物。 本活动的教学目标是通过自主探究归纳出物体的浮沉条件。本活动中物体和重力是用弹簧测力计称出来的。它是影响本实验准确度的主要因素。 议一议 1.怎样测量物体所受的重力?(用弹簧秤测) 2.怎样利用提供的器材测量或计算物体上浮、下沉、漂浮时受到的浮力? 实验设计中可能学生不能达到这一要求,引导学生从实验设计的几个问题展开讨论,逐一得到结论,为实验步骤的设计创造必要的条件。 交流总结得出实验步骤: (1)用调节好的弹簧测力计称出小瓶的重力G。 (2)向量筒中装入一定数量的水,记下水的体积V1。 (3)把小瓶放入量筒中,观察小瓶所处的状态,并记下水面的位置V2。

《第五节根的结构与功能》习题 一、选择题 1、分生区细胞具有很强的分裂能力,它分裂产生的新细胞向下和向上分别分化成() A、根冠和分生区 B、根冠和伸长区 C、根冠和成熟区 D、伸长区和成熟区 2、分生区细胞的特点是() A、细胞小,排列紧密,细胞壁薄,细胞核大 B、细胞伸长,液泡增大 C、细胞大、排列疏松,细胞质浓厚 D、细胞排列紧密整齐,细胞较小 3、根尖各部分细胞生长、伸长最快的部位是() A、根冠 B、分生区 C、伸长区 D、成熟区 4、下列叙述中,不是根尖成熟区特点是() A、细胞停止生长并开始分化 B、表皮细胞向外突出形成根毛 C、是吸收水分和无机盐的主要部位 D、细胞中液泡小,细胞核大 5、根不断增加长度的主要原因是() A、根冠不断地增加新细胞,分生区也不断地增加新细胞 B、根冠不断地增加新细胞,伸长区细胞不断地伸长 C、伸长区的细胞不断地伸长,成熟区形成了大量的根毛 D、分生区的细胞不断地分裂增加新细胞,伸长区的细胞迅速地伸长 二、非选择题 6、下图表示的是根尖的结构,请回答下列问题:

(1)图D位于根的最尖端,具有作用,在根向土壤深处延伸时,不断地和土壤颗粒摩擦,有一部分细胞会死亡、脱落,但是这部分结构始终是存在的,并没有因为摩擦而减少或消失,你认为原因是。 (2)根的生长是连续的。图A表示的是当前根的某一部位形态,过一段时间,它的形态将是(用字母表示)。 (3)图B表示的是细胞,该部分的最大特点是具有 ,移栽植物时,如果被破坏较多,植物将会出现现象。随着根的生长,此部分在形态和内部结构上将发生的变化是 。 参考答案 一、选择题 1、B 2、A 3、C 4、D 5、D 二、非选择题 6、(1)保护,分生区不断分裂产生新细胞来补充。 (2)B (3)成熟区,大量根毛,萎蔫,根毛脱落内部分化出现导管。

第1课时物体的浮沉条件 知识与技能 1.知道物体的浮沉条件,了解轮船是怎样浮在水面上的。 2.了解浮沉的各种现象,规范描述各种浮沉状态的语言。 3.理解物体的浮沉条件是二力平衡知识的具体应用,结合阿基米德原理掌握浮力问题的解决方法。 过程与方法 通过物体的浮沉现象的实验研究,培养学生思维能力和实验研究能力。 情感、态度与价值观 1.通过浮力知识应用实例培养学生理论联系实际的良好学风,激发兴趣和提高学生的思维方法。 2.初步建立应用科学知识的意识。 教学重点 浮沉条件和密度大的物体实现漂浮的方法。 教学难点 综合利用二力平衡的知识探究浮沉条件。 教具准备 乒乓球、沙、装有水的水槽、多媒体课件等。 一、情景引入

实验1:将小木块、乒乓球、小铁块浸没在水中,小木块、乒乓球上浮,小铁块下沉。 实验2:将牙膏皮放入水中下沉,将牙膏皮折成小盒子,牙膏皮漂浮在水面上。 同时多媒体展示图片:人在死海中悠闲地戏水、飞艇在空中自由地上升、下降。 引导:对于刚才的实验,还有上面展示的两幅图片,请思考问题:为什么有的物体会上浮?为什么有的物体会下沉?物体的浮与沉取决于什么条件? 这节课我们通过实验进行相关探究,引出课题:物体的浮沉条件。 二、新课教学 探究点:物体的浮沉条件 1.漂浮、悬浮和下沉 演示实验:将三个乒乓球浸没水中(一个充满沙;一个中空;一个有部分沙,用蜡封住),松手后出现什么现象? 引导:首先指明这些现象可以描述为“漂浮”“下沉”“悬浮”,规范物理语言,然后要求学生进行受力分析,利用二力平衡的知识解决问题。 提出问题:浸入水中的物体受到哪几个力的作用?它们的施力物体分别是谁? 交流讨论:一个物体在受到两个或两个以上力的作用时,它的运动状态由这些力共同决定。

【主题】9.3 物体的浮与沉 【课程标准】 2.2.9知道阿基米德原理,运用物体的浮沉条件说明生产、生活中的一些现象。 【课标解读】 1.探究物体的浮沉现象,说出物体的浮沉条件。 2.运用浮沉条件说明生产、生活中的一些现象;了解密度计、潜水艇、盐水选种、热气球的原理。 【内容分析】 本节是学生在学习了浮力和阿基米德原理的基础上,来研究物体的浮沉条件及浮沉条件在生活和生产中的广泛应用。其中,浮沉条件是基础,学生必须首先掌握它,才能领会"应用"这一部分。为此教材安排:首先通过图示方法激发学生想到“物体的浮沉究竟取决于什么?”这个问题。接着由这个问题出发联想到物体在液体中的受力情况,以及运动状态变化情况,故顺理成章地安排物体浮沉条件的实验探究活动。教材除了通过表格的方式展示了上浮以及下沉两种实验方法中的观察要求与受力分析要求外,还要求学生去寻找方法实现“悬浮”状态,进而得出物体上浮、下沉、悬浮和漂浮的条件。意在让学生完全彻底地理解掌握浮沉条件。 应该说,物体的浮沉现象在生活中是非常多见的,我们应该充分地利用学生已有的这些感性认识,积极地引导学生去思考出现不同情况的

原因,放手让学生去探究物体的浮沉条件。培养学生勇于探索新知的精神。而对于浮沉条件的应用,在认识各种工具、机械的同时,更要让学生了解它们的原理;尤其是通过劳动人民发挥聪明才智在浮力方面的具体实例,进行爱国主义教育。 教材在浮沉条件的应用这一部分,特别选择了四个具有典型性和代表性的实例,即密度计、盐水选种、潜水艇、孔明灯和热气球,从而让学生全面地了解浮沉条件的意义和价值。 本节特点是学生通过实验探究的方法来发现物体的浮沉条件和改变物体浮沉的方法,因此必须放手让学生实验和思考,在教师的引导下,运用发现的规律去解决实际问题。 【学情分析】 我们学校学生半数是外来务工子弟,相对来说知识面较窄,知识信息不丰富,教师要多给他们提供一些高科技、较前沿的东西,激发其求知欲。教学中应力求提高学生的学习兴趣,密切联系生活的实际,体现从生活走向物理,从物理走向生活的课程理念。 学生基本掌握了物体的受力分析以及初步地认识了浮力的产生,基本能够运用一些方法来求解简单的浮力,但是大家都知道与浮力的相关内容一直为学生所害怕,其实浮力与学生生活相当紧密。我分析,因为他们很多来自于生活的前期经验及认识其实是错误的,而且学生的认知却仅仅停留在现象表面上,可能这正是学生倍感困惑的原因。比如,有的学生认为上浮的物体所受浮力大,下沉的物体所受的浮力小。由于有了主观想象性的干扰,自然会对结论产生影响。本节课通过学生自己动

10.1物体的浮与沉 【学习目标】 1、通过实验观察知道物体浸没在液体中可能出现的状态. 2、通过探究了解控制浮沉的方法,并能用控制变量法对所提出的方法进行分析,进一步建立理性的推论. 3、通过探究和分析,理解物体浮沉的条件,并通过交流与合作得到其结论. 4、通过阅读,了解物体浮沉条件在科学研究和生产实际中的应用,并激发爱国主义的激情和勤奋学习、科技强国的思想。 【重点、难点】 重点:理解物体的浮沉条件和改变物体浮沉的方法 难点:灵活利用浮力知识解决实际问题 【教具】 弹簧测力计、量筒、泡沫塑料、密封的小玻璃瓶(及配重)、橡皮泥、硬币、蜡块. 【教学过程】 一.新课导入 运用多媒体课件,来创设教学情境。 看一看:热气球升空 让学生观看多媒体视频——热气球升空,借此激发学生的探究欲望。 说明以上内容都跟本节课要研究的问题“物体的浮与沉”有关。 二、新课学习 (一)、活动10.1怎样使物体上浮或下沉 猜一猜: 把一些物品,如橡皮泥、硬币、泡沫塑料、小玻璃瓶和自备的各种小物体,浸没在水中松手后,它们如何运动? 试一试: 通过动手探究得出结论: 上浮的物体有:泡沫塑料、密封的小玻璃瓶、蜡块…… 下沉的物体有:实心橡皮泥、硬币、内装许多配重的小玻璃瓶…… 议一议:怎样使下沉的物体浮起来?怎样使漂浮的物体沉下去? 做一做:带着问题继续进行探究。 想一想:对各组采取的措施,用交流的方法汇集起来,通过讨论,引导学生从重力和浮力的关系归纳出所采用的方法的实质。 得出:物体的上浮或下沉是由重力和浮力的相互关系决定的。因此,使物体液体中上浮的方法有两种: 其一是减小重力。如,减少玻璃瓶中的配重、或在体积不变的情况下,将实心物体挖成空心; 其二是增大物体受到的浮力。如,增大物体排开液体的体积,或增大液体的密度(向水中撒盐)。 所采用方法的实质是:改变了物体的重力或浮力。

教学目标: 1.科学知识:知道浮沉子的主要构造和沉浮原理。 2.过程与方法:会制作一个沉浮自如的浮沉子,在解释原理的过程发展学生的辩证思维。 3.情感态度价值观:培养学生小组合作的团队精神,培养学生心爱科技小制作的情感。 教学重点、难点:会制作一个沉浮自如的浮沉子,在解释原理的过程发展学生的辩证思维。 瓶、滴管1个。 教学过程: 一、魔术,引起学生兴趣 2.揭示课题:这个玩具,我们把它称作浮沉子,今天我们要来一起研究沉浮自如的浮沉子。 【设计意图】直接激趣导入,简约高效。 二、扫码,自制浮沉子 的开始吧。怎么做呢?扫一扫二维码,制作步骤就到你的手机里了。 2.交流:哪位同学来说说,要用到哪些材料?有什么要注意的?现在会做了吗?让我们一起动手尝试着做一做吧。 3.展示:老师来看看多少小组胜利了。上台来展示一下。交流胜利经验、失败教训。 【设计意图】信息技术融入科学探究。通过扫码,让学生自主实行科学探究。学生能够根据需要实行快进、回放等,体现以生为本的教学理念。 三、探究,解密沉浮原因

1.引发思考:大家有没有思考浮沉子为什么会自如的沉浮呢?回忆一下五年级下册第一单学过的知识,物体在水中的沉浮与那些因素相关呢? Ppt课件出示:浮沉子在水中的沉浮与哪些因素相关呢? 2.交流原因:你来说,可能是什么原因呢?假如如你们所说的,可能是“水和空气的体积发生了变化”造成了浮沉子的沉浮变化。那怎么来做实验来证明我们的猜测呢? 3.改进方法:有颜色的吸管不便当我们观察,所以能够改成塑料的。为了更加清晰的看到谁的变化情况,我能够…… 课件出示:透明塑料刻度加色素 4.学生实验,教师进入小组指导。 5.交流发现:通过实验我们有什么发现呢? ①挤压时候,水流进了吸管,吸管中水的体积变大…… ②松开时候,水从吸管流出,吸管中水的体积变小…… ①挤压时候,空气体积压缩,排开水的体积变小…… ②松开时候,空气体积增大,排开水的体积变大…… 手机拍照上传,交流实验结果 6.得出结论:通过实验,我们清晰地看到了吸管里水和空气的体积发生了变化,使沉浮子在水中的沉浮发生了变化。(课件出示) 10.尝试解释:现在我们能来解释浮沉子沉浮的原因了吗?我们能够怎么来解释呢?把你想到的记下来。 手机拍照上传,交流学生的解释。 11.小结:看来浮沉子在水中的沉浮是与吸管中……。 板书:通过改变空气体积→改变排开水的体积→实现在水中的沉浮

物体的浮与沉(提高) 撰稿:肖锋审稿:冯保国 【学习目标】 1、知道物体浮沉条件; 2、知道浮力的利用; 3、了解轮船的漂浮原理、潜水艇的浮沉原理、气球飞艇的升降。 【要点梳理】 要点一、物体的浮沉条件(高清课堂《浮力的应用》) 浸没在液体中的物体受到竖直向下的重力G和竖直向上的浮力F浮。而物体的运动状态取决于受力情况,物体的浮沉就取决于所受的浮力与重力的关系。在重力和浮力的作用下,若物体静止在液面上,有一部分露出液面,这种状态成为漂浮;若物体浸没在液体中,处于静止状态,则称为悬浮。要点诠释: 1.当F浮>G时,合力方向向上上浮 当F浮=G时,合力为零悬浮 当F浮 要点二、物体浮沉条件的应用 从浮力利用的角度看,采用“空心”的办法可以增加可利用的浮力。即使现代化的轮船,也采用的是这种古老的办法。 要点诠释: 1.轮船 ①轮船浮于水面,它们受到的浮力等于船的总重。 ②轮船浮力的大小通常用排水量来表示,排水量是指轮船满载时排开的水的质量,根据漂浮条件知,排水量=船自身的质量+满载时货物的质量。 2.潜水艇 潜水艇是靠改变自身的重力来实现浮沉的,潜水艇为了实现升降,必须使浮力大小不等于重力,潜水艇在水下时,由于艇壳不能任意改变,因此浮力是不变的,要想控制上浮、下沉就只有改变自重,潜水艇两侧都有水舱,与高压气舱相连,高压气体能将水从水舱内排出,减小潜水艇重力,当其小于浮力时潜水艇就上浮;当浮力大小等于重力,潜水艇可在水中任一位置保持静止,即悬浮;关闭高压气舱使进水口打开,在水压作用下水舱进水,自重增大到大于浮力时,潜水艇开始下沉。 3.气球和飞艇 气球和飞艇是漂浮在空中的,内部所充气体的密度必须小于空气的密度,一般充有氢气或氦气,充气时体积增大,浮力增大,当浮力增大到大于其重力时,气球和飞艇就上升;反之,排出一部分氢气或氦气时,气球和飞艇就下降,因此它们是通过改变体积来实现上升和下降的。 热气球是通过加热的方式使气球内气体热膨胀,从而减小气体的密度,因此热气球只要停止加热,气球体积就会缩小,浮力减小,降回地面。 4.密度计 密度计是利用物体漂浮在液面的条件来工作的,用密度计测量液体的密度时,它受到的浮力总等于它的重力,由于密度计制作好后它的重力就确定了,所以它在不同液体中漂浮时所受到的浮力都相同,根据可知:待测液体的密度越大,则V排越小,密度计浸入液体中的体积越小, 《§7.5 物体的浮与沉》教学设计 肇源县古龙镇第一中学王金辉 一、教材内容分析 《物体的浮与沉》是义务教育课程标准实验教科书《物理》(沪科版)八年级第七章第五节的内容。本节重点讲解物体的浮沉条件及其应用。本节课从前后联系来看,有利于巩固学生对浮力的认识,在理论推导过程中判断物体的浮与沉有利于强化学生对浮力的计算。有利于为今后学习力与运动的关系打下了必要的埋伏,起到承上启下的作用。 教材的安排的目的:教材的这种结构能较好地突出理论与实践的统一,使学生明白物理规律既可以直接从实验得出,也可以用已知规律从理论上导出,而且这里还要让学生初步形成力与运动的关系。 二、学情分析: 学生已经基本掌握了物体的受力分析以及初步的认识了浮力的产生,基本能够运用一些方法来求解简单的浮力,但是大家都知道与浮力的相关内容一直为学生所害怕,其实浮力与学生生活相当紧密。我分析,(1)因为他们很多来自于生活的前期经验及认识其实是错误的,可能这正是学生倍感困惑的原因。由于有了主观想象性的干扰,自然会对结论产生影响。(2)在学习了浮力之后要求学生要有具备分析问题,分析物理过程和原理的能力,还要有教好的逻辑思维能力,而对于一个只有感性认识的初二学生来说,确实有点困难。但是应该来说,学生现在还是略微具备了从应用所学到的物理知识来分析和解决物理问题的能力,而这节课就是强化和巩固了学生的这一能力。 三、教学目标: 知识与技能: 1、了解物理与现代生活、社会生产、科学技术等的密切联系和重要应用。 2、让学生进一步认识浮力,会比较浮力与重力的大小,初步形成力与运动的关系。 3、通过运用实验的方法解决判断物体的浮与沉问题,使学生初步领会如何判断物体的浮与沉的基本思想; 4、能利用浮沉条件解决一些简单的问题,培养学生运用物理知识解决实际问题及应用信息的能力。 过程与方法: 1、通过对浮沉条件的探究,使学生体验猜想的验证过程,培养合作意识; 第1页(共4页) 第五节根的结构和功能 一.选择题 1.准备移栽的茄子幼苗和黄瓜幼苗,根部总是带有一个土团。主要原因是( ) A .防止烂根 B .保护根毛,可以更好地吸收水分 C .防止营养物质流失 D .促进根的生长 2.植物幼根的生长依靠( ) A .分生区、成熟区 B .根冠、伸长区 C .成熟区、伸长区 D .分生区、伸长区 3.下列有关植物根尖的说法正确的是( ) A .④处细胞与①处细胞虽然功能不同但是遗传物质相同 B .②处细胞生长速度很快,根的生长只与该区有关 C .①处的表皮细胞一部分向外突出,这一特点是与其运输功能相适应的 D .根尖细胞中的能量转换器有叶绿体和线粒体 4.有关植物根的叙述,错误的是( ) A .成熟区细胞的迅速伸长是根伸长的唯一途径 B .植物吸收水分和无机盐的主要部位是根尖的成熟区 C .植物体的根系对地面土壤有很好的固定作用 D .中耕松土的目的之一是有利于根的呼吸作用 5.如图是根尖的结构模式图。请在如表中找出对根尖各部分的描述错误的是( ) 6.下列为某同学观察玉米根尖结构的细胞图,其中最有利于根吸收水分的细胞是( ) A .A B .B C .C D .D 7.给移栽后的绿化树“挂吊瓶”以提高成活率,输入的液体最可能含有水和( ) A .淀粉 B .植物油 C .无机盐 D .蛋白质 第2页(共4页) 8.把3株大小相似的青菜分别放入土壤浸出液、无土栽培培养液和蒸馏水中培养。培养过程中注意光照、通气并及时补充培养的液体。一周后观察它们生长的情况如图,出现如图生长结果差异的原因是青菜的生长需要( ) A .水 B .无机盐 C .空气 D .光照 9.水培植物生长需要量最多的是( ) A .含氮、磷、钾的无机盐 B .含钙、磷、钾的无机盐 C .含钼、硼、钾的无机盐 D .含锌、氮、钾的无机盐 10.如图是绿色开花植物的某些生理过程示意图。下列说法错误的是( ) A .a 表示根对水分的吸收,吸收的主要部位是根尖的根冠 B .b 表示水分由导管从低往高运输,动力主要来自蒸腾作用 C .c 表示水分的散失,“门户”是气孔 D .绿色植物通过蒸腾作用参与了生物圈的水循环,途径是:大气→自然降水→植物根系→植物茎叶→大气 二.填空题 11.植物根毛都具有与其功能相适应的结构特点. (1)在植物体的结构层次中,根属于 . (2)从根的顶端到生长根毛的部位称为根尖,根尖 区的表皮细胞向 外突起形成根毛,这一部位吸收的 进入 (填“导管”或 “筛管”)中,被运输至植物体的茎、叶等其他部位. (3)一株黑麦约有150亿条根毛,总表面积与两个网球场大小相近,这一特点与根的 功能相适应. (4)根尖成熟区细胞与叶肉细胞相比,没有的细胞结构是 ;根吸收的水分,经过茎的运输到达叶后,绝大部分用于植物的 。 12.如图是植物的根和根尖部分细胞图,据图回答问题. (1)A 图中水的吸收部位在根尖的 区,生长速度最快的是 区。 (2)根毛是由图 中所示细胞的一 部分形成。 (3)具有分裂能力,属于分生组织的是 图中标号 。 (4)植物所需水分和无机盐主要是由图 中的所示细胞吸收。 物体的浮与沉 (一)教学目标: 知识与技能 1.知道物体在液体里浮沉的4种基本状态;(上浮及下沉,既可以是物体的一个运动过程――相对某段时间,也可以是一种状态――相对某一个时刻。漂浮及悬浮同样如此。我们现在分析的是物体的受力情况――应该指状态。) 2.理解物体在液体里浮沉的条件; 3.知道物体浮沉条件在生活、科技上的简单应用,能应用本节课探究的结果解释生活中一些相关的物理现象,增强知识迁移能力。 过程与方法 1.通过实验观察,认识物体的浮与沉现象; 2.通过学生自己动手,感受物体的浮与沉与物体的重力和浮力有关,并得出相应的规律;3.运用阿基米德原理及两力平衡知识分析简单的浮沉问题。 情感、态度与价值观 通过学生自主活动和联系生活实际,提高学习物理的兴趣,并关注身边的物理现象。(二)教学重点、难点: 重点:物体在液体里浮沉的4种基本状态及对应条件。 难点:轮船(漂浮物体)所受浮力的变化。根据学生当前的学习能力采用分层教学,合理运用阿基米德原理及两力平衡知识分析简单的浮沉问题。要学生注意(1)悬浮与漂浮的不同特征:悬浮是物体完全浸没在液体中,既没有露出液面,也不接触底面――物体的顶部在液面下;物体漂浮时,则或多或少总有一部分露出液面――物体顶部在液面上。悬浮的物体,如果所受到的重力或浮力改变了,物体就不能继续保持悬浮;而漂浮的物体,在重力发生变化或浮力变化后,通过调整物体浸没在液体中的体积,仍可保持浮力与重力两力平衡――继续漂浮。 (2)物体漂浮时,浮力与重力两力平衡。当物体所受的重力增大时(如轮船装上货物),物体会往下沉一些,物体排开的液体体积增大,浮力就增大,结果浮力与重力再次平衡。当物体所受的浮力增大时(如液体由清水改成盐水时),物体会往上升一些,浮力就减小,结果浮力与重力也重新平衡。只有在物体所受的重力大于物体全部浸没在液体中所受到的浮力时(重力大于物体能得到的最大浮力),浮力与重力不能再平衡,物体就会沉没。针对程度不同的学生讲到不同分寸。 (三)准备知识 1.知道二力平衡的概念,能用二力平衡的条件来解决一些简单的物理问题。 2.学过阿基米德原理,知道影响浮力大小的因素。 (四)实验器材准备 1.浮沉子(矿泉水瓶子+口服液瓶子) 浮沉子选用透明的口服液瓶子做,底部(瓶口)绕金属丝,使其在清水中仅露出顶部,放进矿泉水瓶子(材料太单薄的瓶子不行)里,大瓶里水要九成以上满。实验器具保证学生能清晰见到:挤压矿泉水瓶子,水进入口服液瓶子,小瓶子下沉;放手后,水流出口服液瓶子,小瓶子上浮,排除了其它因素的干扰。 《浮与沉》课后反思 《浮与沉》是小学三年级《科学》上册的一个教学内容,这一课共安排了三个逐层递进的教学活动,今天在这里讲的是前两个教学内容。活动一是在学生已有的日常生活经验的基础上,指导学生猜想物体在水中的沉浮现象,通过实验验证猜想。活动二是通过实验总结出改变物体在水中的沉浮方法。教学的重点放在让学生初步尝试用一些科学探究的方法解决问题,同时又给予学生一定的自由想象和思维空间,使学生能根据自己的具体情况选用不同方法或多种方法去解决同一问题。 本课的教学目标是:1、知识目标:知道改变物体沉浮的方法。 2、能力目标:有选择的研究自己感兴趣的问题,制定可行的研究计划,用多种方法解决同一问题。 3、情感目标:能意识到把大家的意见综合在一起往往是最好的结果。教学重点:学生独立设计实验,科学、实事求是的描述实验想象。教学难点:用不同的方法改变物体的沉浮,并归纳方法。 在《浮与沉》这一课的教学中,有三点发挥的比较好: 1、教学开始通过故事的形式导入新课,使学生从故事中想到球浮在水面上的情境,激发了学生的好奇心和求知欲,为步入新课的学习创造了有利条件。 2、在活动的教学环节,首先是让学生在认识了实验材料的基础上进行猜想不同物体可能会产生的沉浮现象,调动学生已有的生活经验,充分发挥孩子们的想象力,在猜想的基础上,让学生通过验证自 己的猜想,经历科学探究的过程,培养学生的科学探究精神。在这个环节后,引导学生提出本节课要研究的问题,怎样让浮着的瓶子沉下去,下沉的橡皮泥浮起来,然后让学生自主选择想要研究的问题,可以是其中的一个也可以是两个问题,这样给予学生自主探究的空间和探究机会,让学生在宽松、民主、和谐的环境里自主设计实验方案,亲自动手实验,在实验过程中充分发挥小组团结、合作、互助的精神。在学生充分进行实验探究的基础上,进行小组交流汇报,把自己的智慧与全班同学共同分享,同时分享同学的智慧,这样,既可以培养学生的思维能力、语言表达能力、实验操作能力,又可以促进小组的相互学习,共同分享成就。 3、在本节课的最后,又通过游戏让学生复习巩固课堂所学的知识,以便加深印象。并布置了制作小潜水艇模型的作业,将科学探究延伸到课外,激发孩子们探究科学奥妙的兴趣。 不足之处: 还需要进一步提高教学驾驭能力,调控好学生做实验的气氛和纪律,汇报时声音应该宏亮。深入挖掘教材,放手让学生自己去探究。使教学活动成为师生合作互动的过程 浮与沉 教学设计思想: 《浮与沉》这一课共安排了三个逐层递进的教学活动,目的是在学生已有的日常生活经验的基础上,指导学生认识以水为载体物体的浮沉现象,并亲自感受水中物体的浮力。而教学的重点则放在让学生初步尝试用一些科学探究的方法解决问题,同时又给予学生一定的自由想象和思维空间,使学生能根据自己的具体情况选用不同方法或多种方法去解决同一问题。 教学目标: 一、科学探究目标 1.根据生活经验预测某物体在水中的沉浮状态。 2.能用实验的方法判断物体的沉浮。 3.根据物体在水中沉浮的状态给物体分类。 4.能找出改变物体沉浮的办法。 二、情感态度与价值观目标 能意识到把大家的意见综合在一起往往是最好的结果。 三、科学知识目标 说出水中的物体会受到水的浮力。 四、科学、技术、社会、环境目标 能举出人们利用浮力解决日常生产生活中问题的实例。 教学重点和难点: 引导学生用科学探究的方法解决实际问题。 教学方法: 教师讲授与学生活动相结合的互动教学法。 教学媒体: 多媒体设备 材料与用具: 活动1:橡皮泥、棉花、砂、皮筋、钉子。 活动2:水槽、水瓶、橡皮、泡沫塑料。 活动3:水槽、塑料球。 课时建议: 2课时。 第一课时 教学过程: (一)导课 教师:大家翻开书P33,看看这幅图中哪些物体会浮起来?哪些物体会沉下去? 学生看图并举手回答。 教师:同学们回答得很好,那么大家想不想亲自做个实验看看哪些物体沉下去,哪些物体浮上来呀? 学生:想。 教师:今天我们就来研究物体的浮与沉。 (二)新课教学 ◆活动1:物体的浮沉 教师:四人一组,每组派个代表来领材料。 学生领材料。 教师:大家看看手中的材料,猜猜哪些物体在水中可以浮起来?哪些可以沉下去呀?学生猜测并回答。 教师:大家对这些答案有没有什么不同意见呀。说说你的原因? 学生讨论发表不同意见并说明原因。 教师:下面我们就来做个实验验证一下大家的猜测。 实验方法: ①大家根据预测将材料按沉浮分成两类并记录下来。 ②水槽中盛满水,轻轻地将材料贴近水面后再放入水中,每次放一种材料,注意观察实验中出现的现象等。 ③记录实验结果。 ④将预测的和实际的实验结果作比较。 植物的根的结构及其功能的观察 (2010-07-28 16:35:52) 一、实验目的 1.了解根尖的部构造 2.了解根的初生结构、初次生结构。 3.掌握被子植物根尖的吸收分泌功能。 二、实验原理 从根的顶端到着生根毛的部位,叫做根尖,主根、侧根和不定根都具有根尖。根尖是根中生命活动最活跃的部分,根的生长和根组织的形是在根尖进行的。根尖一般分为根冠、分生区、伸长区和成熟区四个部分。经过根尖顶端分生组织的分裂、生长和分化,植物体发育出成熟的根结构,这种由顶端分生组织及其衍生细胞的 增生和成熟所引起的生长过程,称为初生生长。初生生长形成的各种成熟组织都属于初生组织,它们共同组成的器官结构称为初生结构。从根的成熟区作一横切或纵切,就能清楚地看到根的初生结构由外至分别为表皮、皮层和维管柱(图5-1)。 ←图5-1 根横切面的一部分,示初生结构 A.近外方的组织; B.维管柱 l.表皮;2.皮层;3.皮层;4.中柱鞘;5.原生木质部;6.后生木质部; 7.初生韧皮部 大多数双子叶植物和裸子植物的根在初生结构成熟后,要继续进行次生生长,形成次生结构,包括次生维管组织和周皮,但有些草本双子叶植物和多数单子叶植物的根通常不再进行次生生长。根的次生维管组织是维管形成层活动的结果。维管形成层最早源于初生木质部与初生韧皮部之间原形成层细胞的分裂,后来与原生木质部相对的中柱鞘细胞也进行分裂,并向两侧扩展,其侧的子细胞参与维管形成层的组成,于是形成了环绕在初生木质部外侧的连续的维管形成层。由维管形成层分裂产生的新细胞,一部分向分化,形成次生木质部,另一部分向外形成次生韧皮部,从而使根加粗。在有些植物的根中,由中柱鞘细胞衍生的形成层细胞往往分裂以后形成宽的射线,而其他部位形成的维管射线较窄。由于次生生长,每年在根的部增加许多新的次生维管组织,使根不断加粗。因此,维管柱外围的表皮和皮层在根加粗过程中常被拉、挤,最后被撑破。通常在皮层组织未破坏之前,根的中柱鞘细胞恢复分裂活动,形成木栓形成层。木栓形成层进行切向分裂,向外产生木栓层,向产生栓层。木栓层、木栓形成层和栓层共同构成周皮,代替表皮起保护作用。周皮发生后,包括皮层在的皮层 幼儿园小班科学公开课教案:物体的沉与浮 活动目标: 1、让幼儿知道,有的东西在水里沉,有的东西在水里浮,引起幼 儿对沉浮现象的兴趣。 2、让幼儿知道,人们利用沉与浮的原理创造发明了船,造福人类 3、培养幼儿的创造性思维,发展幼儿探索求知的精神。 活动准备: 幼儿准备:水、玻璃杯、肥皂盒、能沉能浮的各种物体如:玻璃球、珠子、石子、铁钉、纸片、塑料娃娃乒乓球、积木、空瓶子、钥匙、橡皮泥、树叶、小碗、磁铁、笔、)若干。 等 教师准备:水、透明的玻璃缸、玻璃瓶、橡皮泥、同一大小,同 样颜色的铁球和皮球 活动过程: 一、创设情景。 幼儿听音乐进实验室,看到各种试验材料,激发幼儿的操作欲望。孩子们,想不想从小学好本领,将来成为一名了不起的科学家呢?今天 请小朋友来当小科学家,一起做实验,学习新的知识。 二、实验 幼儿尝试(1):谁沉谁浮 请小朋友看盒子里有什么东西,请你把它们轻轻地放到水里,仔 细观察,谁沉谁浮? 幼儿尝试. 得出结论:有的物体漂(浮)在水面上,有的物体落(沉)入水底。 教师总结:象乒乓球、积木、空瓶子在水中的现象叫做浮,象钥匙、橡皮泥、小石头、钉子在水中的现象叫做沉。 幼儿尝试(2)重沉轻浮 同一个玻璃瓶放在水里,封口不装水时,浮在水面上,装满了水时,沉到水底下,这是为什么?(让幼儿边实验,边观察,边讨论)教师总结:不装水时,玻璃瓶子里有空气,空气很轻,所以就浮。装满水时,瓶子里没有空气,所以就沉下去。幼儿尝试(3)形状与沉浮同一个橡皮泥,把它团成球状时沉到底下,把它做成船的形状时 浮在水面上,这是为什么?(让幼儿做实验)回答。 教师总结:橡皮泥捏成船形,里面有空气,所以就浮在水面上, 团成球,没有空气,所以就沉到底。 幼儿尝试(4)区别两个球 区别同一大小,同一颜色的铁球和皮球,(让幼儿想办法区别) 教师总结:掂一掂、捏一捏、拍一拍、放到水里看一看,就知道,哪个是铁球,哪个是皮球。 幼儿尝试(5) 教师提出尝试题:沉与浮在我们的生产、生活有哪些应用? 幼儿尝试回答:救生圈的应用、淘米做饭时的应用以及在轮船、 潜水艇上的应用等。 教师总结:我们刚才做了很多的实验,知道了有的东西在水里沉,有的东西在水里浮,同一件东西,在不同的情况下,有时沉,有时浮。人们很聪明,利用沉浮的原理,创造发明了很多的东西,希望小朋友 从小学好本领,长大当科学家,发明新的东西,为人类做许多事情。 三、活动延伸:在日常生活中观察,还有哪些物体是利用沉浮的 原理制成的。 9.3《物体的浮与沉》教学设计 课标分析: 本节内容是在学习浮力和阿基米德原理的基础上,探究物体的浮沉条件以及物体的浮沉条件在生产、生活中的应用,是本章的一个教学重点,也是一个教学难点。本节内容在各级各类考试中,尤其是近几年的中考命题中,考查的较多,主要是物体浮沉条件的应用,体现“从物理走向社会”的新理念。课程标准要求学生通过浮沉现象的实验研究,知道物体的浮沉条件;通过浮沉条件的实际应用,了解物理知识在生产、生活和社会中的应用,知道密度计、潜水艇、热气球的原理;了解我国劳动人民在应用浮力方面的具体事例,培养爱国热情。 学情分析: 学生已经基本掌握了物体的受力分析以及初步的认识了浮力的产生,基本能够运用一些方法来求解简单的浮力,但是大家都知道与浮力的相关内容一直为学生所害怕,其实浮力与学生生活相当紧密。我分析:(1)因为他们很多来自于生活的前期经验及认识其实是错误的,可能这正是学生倍感困惑的原因。由于有了主观想象性的干扰,自然会对结论产生影响;(2)在学习了浮力之后要求学生要有具备分析问题,分析物理过程和原理的能力,还要有较好的逻辑思维能力,而对于一个只有感性认识的初二学生来说,确实有点困难。但是应该来说,学生现在还是略微具备了从应用所学到的物理知识来分析和解决物理问题的能力,而这节课就是强化和巩固了学生的这一能力。 教材分析: 《物体的浮与沉》是义务教育教科书《物理》(沪科版)八年级第九章第三节的内容。 教材首先通过图示方法激发学生想到“物体的浮沉究竟取决于什么?”这个问题,接着由这个问题出发联想到物体在液体中的受力情况,以及运动状态变化情况,顺理成章地安排物体浮沉条件的实验探究活动,并有意突出了实验方案的设计环节。最后,为了让学生明确研究物体的浮沉条件的意义和价值,专门安排了关于浮沉条件的应用四个方面的实例,即密度计、盐水选种、潜水艇和热气球。本节的教学重点是探究物体的浮沉条件,难点是理解物体的浮沉与物体受力的关系,物体的浮沉与物体的密度及液体密度的关系。 【教学目标】 知识与技能: 1、理解物体的浮沉条件,能根据浮沉条件解决浮力问题。 2、知识轮船、密度计、潜水艇、热气球和飞艇的工作原理。 过程与方法: 第五节根的结构与功能 【学习目标】 一、知识目标 1、能够表述根尖外形及根毛特点。 2、准确描述根尖各部分结构及其功能,明确相邻各部分之间的联系。 二、能力目标 通过组织学生用放大镜和显微镜观察根尖的结构,培养学生的观察能力并使学生使用放大镜和显微镜观察植物组织的动作技能达到熟练水平 三、情感态度价值观目标 通过学习根尖各部分结构的联系以及各部分与其功能相适应的特点,使学生接受辩证唯物主义观点与科学方法论的教育,体会到生物体是统一整体并处于发展变化之中。 【重点难点】 一、重点 根尖的各部分结构和主要功能。 二、难点 根尖的发展变化规律。 【教师活动与学生活动】 教学环节及 时间安排 教师活动学生活动 复习提问5分钟这是黄豆种子和玉米种子,它们在萌发过程中最先突破 种皮的结构是什么?它将来发育成什么? 学生回答 创设情景激发兴趣3分钟这是同学们课前采集到的黄豆和玉米的根,除此之外同 学们来认识其它植物的根,(课件展示其它植物的根)猜 测一下它们都是由胚根发育而来的吗? 认识各种植物的根 引导探究层层推进6分钟一、根的生长 1、同学们所有的根都是由胚根发育而来的吗? 一株植物根的总和叫做根系,我们以黄豆植物和玉米植 物的根系为例,它们属于什么根系?有哪些根组成的? 自学课本26页及 相关链接 学生指出: 主根,侧根,直根 引导探究层层推进6分钟过渡:有人曾对一年生苹果树苗的根系做过细致的观察, 发现其分支总数达50000条之多,而树干分支不过10条, 也就是说根的分支能力是地上部分的数千倍。根系为什 么如此发达?根为什么会不断长长呢?它有特异功能 吗?我们来共同探究一下: (一)探究活动:探究根长长的主要部位(课前一周进 行探究) 1、提出问题:根的长长与根的什么部位有关? 2、作出假设:根的长长与根的尖端有关。 3、制定计划:该实验的对照组是根的尖端被切除,实验 组是根的尖端完整。 4、实施计划: 组别第1 天 第2 天 第3 天 第4 天 第5 天 实 验 组 长度 间隔 变化 对 照 组 长度 间隔 变化 5、得出结论:根的长长与根的尖端有关。 6、表达交流: (1)实验组中,根的划线部分的生长有什么规律? (2)实验组和对照组得根的生长有何差异? 现在请不同小组的同学将本组的探究实验进行展示,并 汇报实验数据和实验结论。 (3)根据表格中的实验数据,你能在黑板上更形象的画 出根的生长吗? 学生利用一周时间 完成探究 活动并记录详细的 结果,课堂上共同 展示,并汇报实验 数据和实验结论。 学生根据小组的实 验过程,进行阐述 各个实验小组派出 代表对实验过程进 行汇报,由其他学 生对实验过程进行 评议,对实验结果 进行分析,从而得 出结论。 幼根上部横线距离 没有明显变化,越 接近根的尖端,横 线距离越大,说明 根的长长依靠根尖 实验组幼根长长, 对照组幼根停止生物体的浮与沉教学设计

第五节根的结构与功能练习题1

初二物理《物体的浮与沉》教案

教学反思浮与沉

浮与沉冀教版三年级科学上册教案

植物的根的结构和功能的观察

幼儿园小班科学公开课教案:物体的沉与浮

沪科版八年级物理《物体的浮与沉》教学设计

生物济南版八年级上册第五节 《根的结构与功能》教案