【满族文化】你不知道的东北满族民居文 化 长期生活在东北的满族人民,受到气候地理环境的影响,因地制宜,在满族文化里形成了符合自己生活所需的居民文化,而随着经济文化的发展和各民族间的交流,东北地区满族居民文化也在不断发生变化。这些你都了解吗?跟着留学网一起来看看! 【满族文化】你不知道的东北满族民居文化早期的满族,由于生产和文化比较落后,他们居住条件也非常简陋。随着生产的发展,经济与文化也有了较大的发展。满族的民居住宅也自然形成自己特点。满族多居住在山区谷地,尤其注重御寒防问题。并因此形成了满族特有的居住习俗。 满族的住房和居住习惯是由其地理条件和生产、生活条件决定的,入关以后随着条件的变化,居住习惯也发生了一些变化。但是,满族原有的建筑形式还长期保存着,迄今北京故宫博物院的坤宁宫、宁寿宫等建筑,外观上吸收了汉族古建筑的特点,宫内配置还是满洲式的。 满族宅院,一般均为方形,早期“立木为栅”将房屋包围起来,前面正中立一栅门。富裕人家四周砌墙,并建有影壁。后期房屋建筑形成多与汉族建筑风格相结合,尤其是门窗及主体装饰部分多祈福纳祥方面的雕刻和彩绘图案,体现出民族融合的社会风尚。

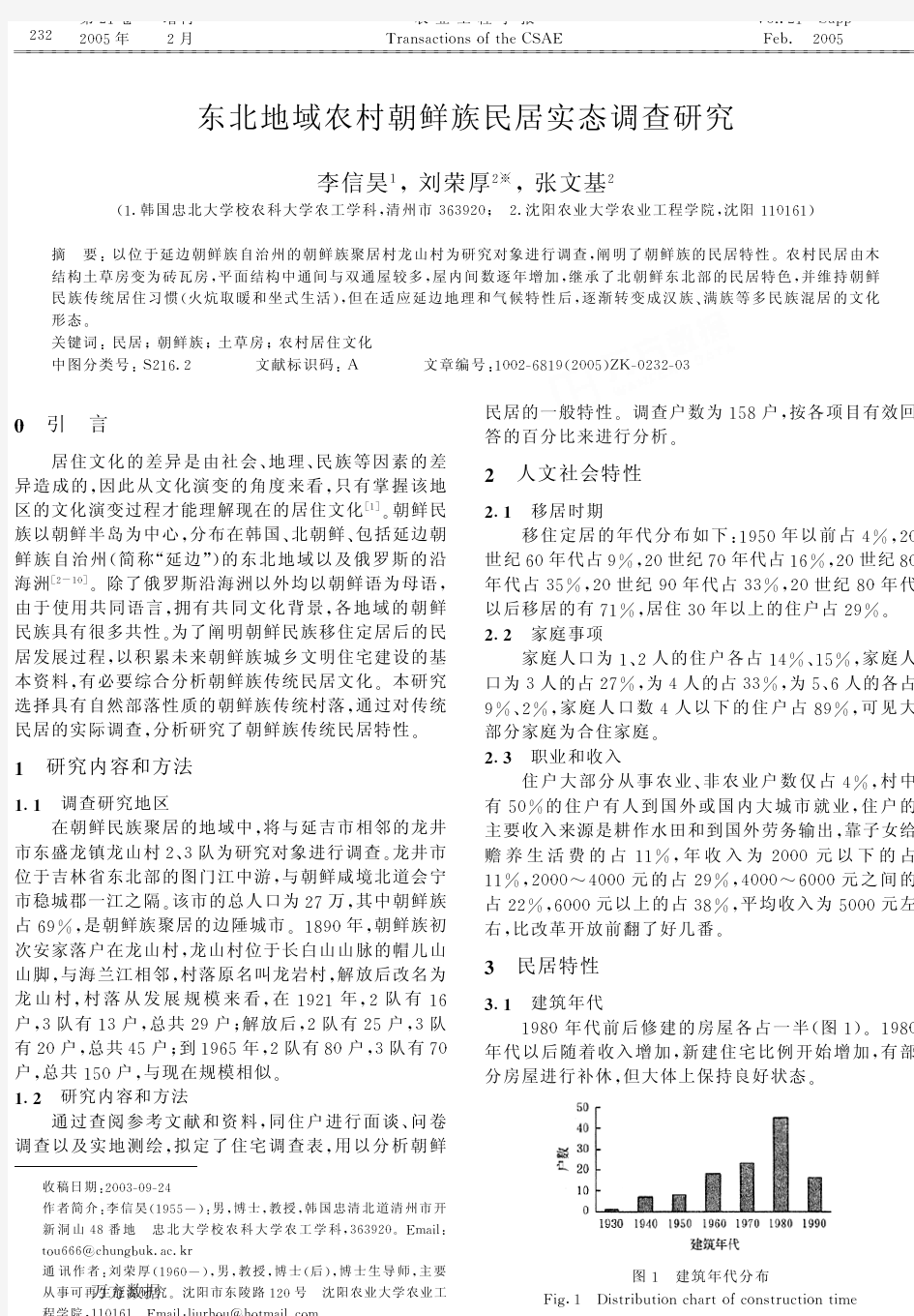

满族住房多数是向南的正房,西墙有窗。一般的房屋是“三楹或五楹,皆以中为堂屋,西为上屋”房顶覆以莎草,厚二尺许,上面用草绳牵拉,或者用木杆压住,以防风雨。墙体多用土坯,室内的间隔墙多用“拉合”墙,建国后的东北农村还常见这种墙。直至上世纪80后才逐渐消失。 口袋房,万字炕,形象地描述出了满族人居室的主要特点。满族人的房屋多为三间或五间,房门开在东侧或次东间,整座房屋形似口袋,因此称作口袋房。屋里南、西、北三面筑π字型的大土坯炕,叫做万字炕。西炕略窄一般不住人,也不许堆放杂物,上面有一个搁板,是满族人供奉祖宗的地方;南炕温暖向阳,是长辈居住的地方,北炕是晚辈居住的地方。 满族住房的建筑风格,即适应我国东北地区的气候特点,又有很强的适用性。例如:房屋分为上屋、下屋、堂屋三大间,中间开门,门两旁各三窗,屋内宽敞,采光充足,便于通风,可保持室内温度的相对平衡,同时又有利于室内卫生。 满族人家的烟囱是安在山墙外的,烟囱安在山墙边,这是的百姓生活的发明与创造。东北是多民族居住地区,无论是满族、汉族和朝鲜族,他们的住房都是烟囱安在山墙边。首先,这是和东北的气候分不开的。烟囱安在山墙边,是为了延长烟火的走向,让柴草的热度均匀地保留于炕内。是保持炕内温度的绝妙之法,又是节省燃料的精密打算。 另一方面适应高寒地区特点,冬冻春化,不容易倒塌。窗户纸

美丽乡村民居改造专项规划引导 1、规划内容 依据美丽乡村建设总体规划明确村庄发展定位,根据中心村、保留村、撤并村等情况因村施策、分类推进。明确村庄棚户区改造、农村危房改造、农房抗震和节能改造实施计划。 对村庄既有建筑原则上逐户进行勘测、调查,详细了解现有房屋外观、结构、质量、设施配套和院落布局等情况,评价建筑等级,确定危房鉴定分类,对影响景观的棚舍及残破、倒塌的墙壁进行集中整治。 以保持村庄田园和传统特色为前提,根据评价后的建筑质量情况,并结合当地地域文化、民族特色和时代风貌以及农民意愿,编制各户的民居建筑设计方案,提出屋顶、墙体、色彩、门窗节能改造的具体方案和措施,制定农房、院落等相对统一的风貌整治意向指引,提出农房抗震和节能改造实施计划方案。改进庭院铺地,加强庭院绿化,栽植地方经果

树木,发展庭院经济。 明确危房改造的农户和改造方式、方案,以设计体现新技术、建设采用新材料、配套使用新装备、外貌呈现新样式,有干净整洁的厨房、有安全卫生的饮水设施、有天然气或其他清洁能源、有太阳能或其他淋浴设施、有卫生型厕所、有集中取暖设施等“四新六有”为基本内容,指导整体建设新民居。 2、规划设计指引 1)房屋等级划分 村庄房屋建筑可按质量划分为A、B、C、D四个等级,A 级房屋结构承载力能满足正常使用要求,未发现危险点,结构安全;B级房屋结构承载力基本满足正常使用要求,个别结构构件需要改造,但不影响主体结构,基本满足正常使用要求;C级房屋部分承重结构承载力不能满足正常使用要求,需要加固处理;D级房屋承重结构承载力已不能满足正常使用要求,整体出现险情,构成整幢危房。

A级住宅改造提升应注重完善内部功能和整修屋顶、墙面;B级和C级住宅要加固修缮;D级危房应原址重建或异地新建。 2)屋顶改造提升 现有公共建筑和农民住宅正房为平屋顶的,在房屋结构许可、地基承载力满足要求的前提下,鼓励改为坡屋顶。坡屋顶的具体形式结合村庄总体规划和农户需求确定,一般采用全坡、半坡、檐口三种。山区宜采用全坡屋顶,有晾晒粮食要求的,可采用半坡屋顶和檐口形式。 全坡半坡形式选用轻钢屋架,屋面瓦可选用经济实惠、节能环保材料。屋顶颜色应与规划确定的整体风貌特色相协调,可选用灰色、红色(深)等。根据农户需求,预留加装太阳能热水器、电视接收天线等位置。大力推广利用屋顶建太阳能发电站技术,太阳能发电站由专业公司统一市场化运作。永久性房屋屋瓦材料不宜采用彩钢板,宜采用节能屋面及其他现代材料。屋顶坡度应根据日照要求、建筑进深等条

2019届高考地理训练(民居专题) “合掌造”是日本农村的一种木造建筑物,屋顶以茅草覆盖,呈人字型,如同双手合十,因此得名。该建筑最 大的特点是屋顶厚且陡,以便适应当地的地理 环境。回答下面小题。 1.下列地理现象与该建筑物的最大特点相关的 是 A. 台风频发 B. 冬季多暴雪 C. 夏季多洪涝灾害 D. 地震、火山活动频繁 2.“合掌造”最有可能位于右上图中的 A. a地 B. b地 C. c地 D. d地 我国传统民居以砖、木建筑为主,而在我 国东南沿海某海岛上流传着“平潭岛,光长石头不长草,风沙满地跑,房子像碉堡”的民谚,这里有一种奇特的传统民居,以岛上特有的花岗岩、火山岩为主体材料,屋顶石块压瓦片,窗户一律开小窗。当地人称之为石厝 (如图)。读图,完成下面小题。 3.该海岛 A. 原始森林茂密 B. 属珊瑚岛 C. 河流短小 D. 土壤肥沃 4.石厝“屋顶石块压瓦片,窗户一律开小窗”的主要目的是 A. 防泥石流 B. 防大风 C. 防沙尘暴 D. 防地震 下图表示我国某地传统民居,以长方形天井为核心,四面或左右后三面围以楼房,阳光射入较少,各屋都向天井排水。外围耸起马头墙,墙头高出屋顶,作阶梯状,白墙黛瓦,明朗而素雅。读图,回答下面小题。 5.马头墙、天井这种民居最可能位于 A. 东北地区 B. 华北平原 C. 西北地区 D. 江南地区 6.下列有关这种民居建筑设计的说法,不正确的 是 A. 天井的主要作用是防晒通风和排水 B. 马头墙能在发生火灾时防止火势蔓延 C. 为了抵御风沙和防寒保暖 D. 与当地多雨潮湿的环境有关 中国古代将天圆地方的哲学思想融入传统民居建 筑设计中。读图完成下列各题。 7.北方四合院中的正房一般供长辈居住。受当地地理 环境的影响,图示民居中的正房多位于其庭院式建筑 中的 A. 北面 B. 南面 C. 东面 D. 西面 8.客家先人来自中原地区,经数代迁移至福建等地繁 衍。客家土楼墙体厚实坚固,与当地原有民居形成鲜 明对比,对客家土楼建筑理解不正确的是 A. 土楼采用独特的建筑材料是受自然环境因素的影 响 B.圆形土楼的防卫功能极强,主要起防卫的作用 C.体现了客家人和原住民的和谐共处 D.土楼建筑风格是对中原文化的传承 下图示意陕西关中八大怪之一的"家家房子半边盖"。半边盖的一般是东西两侧的厦子房,北房一般坐北朝南。由北房、厦子房合围的部分称为"中庭"。当地多住北房,因其 "避风又向阳"。据此完成下面小题。 9.以下关中传统民居的设计符合当地"肥水不流外人田"观念的是 A. 厦子房东西两侧高——阻挡风沙 B. 房子半边盖——节约 木材 C. 厦子房高处开小窗——便于通风、采光 第 1 页

8、《各具特色的民居》课文原文 客家民居 在闽西南和粤(yua)东北的崇山峻岭中,点缀着数以千计的圆形围屋或土楼,这就是被誉为“世界民居奇葩(pā)”的客家民居。 客家人是古代从中原繁盛的地区迁到南方的。他们的居住地大多在偏僻(pì)、边远的山区,为了防备盗匪的骚扰和当地人的排挤,便建造了营垒式住宅,在土中掺(chān)石灰,用糯(nuò)米饭、鸡蛋清作黏(nián)合剂,以竹片、木条作筋骨,夯(hāng)筑起墙厚1米、高15米以上的土楼。它们大多为三至六层楼,一百至二百多间房屋如橘瓣状排列,布局均匀,宏伟壮观。大部分土楼有两三百年甚至五六百年的历史,经受无数次地震撼动、风雨侵蚀以及炮火攻击而安然无恙,显示了传统建筑文化的魅力。 客家先民崇尚圆形,认为圆是吉祥、幸福和安宁的象征。土楼围成圆形的房屋均按八卦(guà)[1]布局排列,卦与卦之间设有防火墙,整齐划一。 客家人在治家、处事、待人、立身等方面,无不体现出明显的文化特征。比如,许多房屋大门上刻着这样的正楷对联:“承前祖德勤和俭,启后子孙读与耕”,表现了先辈希望子孙和睦相处、勤俭持家的愿望。楼内房间大小一模一样,他们不分贫富、贵*,每户人家平等地分到底层至高层各一间房。各层房屋的用途惊人地统一,底层是厨房兼饭堂,二层当贮(zh ù)仓,三层以上作卧室,两三百人聚居一楼,秩序井然,毫不混乱。土楼内所保留的民俗文化,让人感受到中华传统文化的深厚久远。 傣家竹楼 踏上傣家人居住的土地,你就走进了绿色的世界。远远望去,到处是一丛丛绿绿的凤尾竹和遮天盖地的油棕林。竹林深处不时传来鸡犬之声,那一幢幢竹楼都藏在浓绿的竹林中了。 竹楼是傣族传统的建筑形式。傣族人居住区地处亚热带,气温高,据说竹楼有利于防酷热和湿气,因此,傣族人家至今依然保持着“多起竹楼,傍水而居”的习惯。 傣族村寨多则二三百户,少则一二十家,都由一幢幢别致的竹楼组成。村边有防护林带。每家竹楼四周,都用竹篱围着。篱内种植着各种花木果树,可谓“树满寨,花满园”。竹楼下有较大的空地作院子。每幢竹楼呈正方形,分上下两层,楼上住人,楼下关牲口、堆柴禾。竹楼由20至24根柱子支撑。屋内横梁穿柱,有的横梁上雕刻着花纹。离地七八尺处铺楼板或竹篾(mia),将楼房隔为两层。以前屋顶是用茅(máo)草编织的草排或木片覆盖,近年来大都改用瓦顶。 如果你到傣家做客,走进竹篱,登上梯子,便来到屋外的走廊。进门,是一间宽大的堂屋,中间铺着一大块竹席,这是全家人活动的中心,也是招待客人的地方。两侧是用木板或竹篾隔成的卧室,外人是不能入内的。傣家竹楼建筑结构一般比较简单,但十分宽敞,别致美观。室内通风也很好,坐在室内,只觉清风徐来,花果飘香。 建造竹楼,是傣家生活中的一件大事。按照传统习俗,先要选好地方,打好地基,再立柱架梁。一幢竹楼最主要的是中柱。中柱一般是8根。选择中柱是件严肃而隆重的事情。中柱从山上运进村寨时,大家都前去迎接,并泼水祝福。傣族还有个风俗:一家盖房,全村帮忙。新楼落成时,还要举行“架竹楼”仪式。这时候,全寨子的人蜂拥而至,喜气洋洋,像过节一般热闹。同时还要请“赞哈”[2]唱“贺新房”的曲子,据说这样才能吉祥、平安,家道兴旺。 [1]八卦:我国古代一套有象征意义的符号,相传是伏羲所造。 [2]赞哈:是傣语中民间歌手的意思。 8* 各具特色的民居 学习目标: 1.学习并积累“奇葩、安然无恙、和睦”等词语。

中国传统民居 ——对江南水乡民居建筑赏析和思考 内容摘要:民居的最大特点就是与自然保持和谐,不论是陕北的窑洞民居、北京的四合院、江南的水乡民居还是湘西的吊脚楼等,其建筑运用的材料、造型、装饰都与它所处的环境相协调。江南水乡民居则是其中的一个典型的代表,赏析江南水乡民居可以更好的把握中国传统民居的特点和人文情怀,同时也可以提升现代水乡建筑的意境和内涵。 关键词:江南水乡民居历史结构水性回归 一、江南水乡民居的文化历史 江南水乡民居的历史可以追溯到距今七千年得河姆渡文化。先民们在这块土地上生息繁衍,传承一切民居、生活方式。商代,这里已形成了初具规模的民居聚落。从汉代起,这里开始居住官吏,魏晋南北朝时期北方的战乱局面使大批人向南迁徙,这一趋势使南方的经济和文化迅速发展,经济重心从此南移。唐代,这里已形成了相当规模的官宅,在宋代绘画《千里江山图》、《平江图》中,对江南民居的建筑布局已有具体生动的描绘。随着南宋建都杭州,江南在政治、经济、文化上都有了空前的发展。到了明清。江南已成为中国经济、文化最发达的地区,达官显贵、地主富商、文人雅士纷纷选择瓷都建宅,山庄别墅,亭台楼阁处处皆是,各具特色。由于人口众多,土地珍贵,江南的建筑极节约空间,而在层高上下功夫,其建筑艺术也因此显得精巧有余,气派不足。但经过能工巧匠的双手,安置在孱孱流水中的一座座房宅,仍是令人倾倒。 二、江南民居的布局及建筑结构 江南民居普遍的平面布局方式和北方的四合院大致相同,只是一般布置紧凑,院落占地面积较小,以适应当地人口密度较高,要求少占农田的特点。住宅的大门多开在中轴线上,迎面正房为大厅,后面院内常建二层楼房。由四合房围成的小院子通称为天井,仅作采光和排水用。因为屋顶内侧坡的雨水从四面流入天井。所以这种住宅布局俗称“四水归堂”。

2012年11月内蒙古民族大学学报Nov.2012第18卷第6期Journal of Inner M ong olia U niversity for N ationalities Vo l.18N o.6 满族民间传统建筑形式探究* 赵伟 (牡丹江师范学院,黑龙江牡丹江157011) 1摘要2满族是一个古老的游牧民族,主要以狩猎为生。满族人生活在寒冷干燥的北方地区,其本民族对神的崇拜以及祭祀活动都需要一个场所。因此,满族人民根据自身特点创造了独具特色的住宅。满族先民 的民间传统建筑最初是由他们的生活区域以及文化环境所决定的,因此满族民间传统建筑形式应得到更进 一步的探究。 1关键词2满族;传统文化;建筑形式 1中图分类号2T U-091文献标识码2A1文章编号21008-5149(2012)06-0167-02 一、满族文化起源以及/萨满0教 明代/女真0为满族的直系先民。公元1616年努尔哈赤称汗后建立/后金0,/八旗制度0就此诞生,这也是努尔哈赤在军事上所创建的满族特有制度。又进一步创建了满族自身的文字。在这样的大环境下,努尔哈赤所领导的女真社会在政治、经济、文化以及民族意识等方面得到了全面发展。尤其在民族意识形态上,女真民族的特征不断增强。其后,皇太极登基后,1635年正式将/女真0改为/满洲0,新中国成立后才正式称/满洲0族为/满族0。 满族先民所信奉的则是萨满教,极力推崇萨满文化的传承。萨满教是我国北方阿尔泰语系民族普遍信仰的一种原始宗教,萨满内容主要体现在自然崇拜、动物崇拜、祖先崇拜以及相应的祭祀活动仪式等,将萨满看作人和神之间的媒介。随着时代的推移,/满洲0族日益强势崛起,直到清军入关统一中原后,满族的萨满文化达到了鼎盛时期。满族实现大一统之后,萨满文化得到了汉文化强有力的冲击,在此环境下,萨满文化与汉文化得到了更大范围的交流与融合,最终出现了新的文化模式被传承。这种文化的交融不但在民间得到了很好的融合,在宫廷中也发挥着极大的影响力。 二、满族传统民居发展史及概况 满族传统民居的乡间宅屋多为草顶土墙,房顶则是使用茅草铺垫而成,居室多为开敞宽阔为主,其形状态势犹如口袋,因此俗称为/口袋房0。在传统满族室内布局中,北、西、南三面设炕,俗称万字炕,室内的被褥以及家具皆靠西北墙放置。其窗门多用高丽纸在外封糊用以抵挡雪雨。整体住房多采用三间构造,中室设有开门,并安置厨灶,其门均采用向外开,以便防止野兽闯入。在山墙两侧外的一米处搭建有/满洲烟囱0。基本不设院墙和东西厢房,仅用木栅或秫秸围起,并饲养牲畜,如猪、羊、牛、狗等。以此可以看出满族房屋的典型特征是:口袋放、万字炕、外置烟囱。 在先秦时期,生活在我国东北地区的满族先民被称之为肃慎人,时至汉朝被称之为挹娄人。在当时,满族先民的文化水平相比中原地区比较低下,所以建筑技术以及构建水平能力十分有限,并且结合其地域气候等因素,建筑能力也受到很大的限制。所以,地穴以及洞穴多为挹娄人过冬的首选居住场所。在夏季,生擒猛兽出没十分频繁,满族先民则将房屋构架在树干之上,这种/巢居0的方式也是当地人们的在夏季的首选,因为这样不仅可以躲避猛兽的袭击,也可避免洪水等自然灾害的侵扰。 随着满族先民文化程度不断的提高,建筑形式也逐渐有了长足进步。女真族日益强盛,从区域竞争中优势凸显,最终建立了金国。此时的建筑形式以及建筑水平都有了很大提高。在当时的满族先民已将居所移至地面之上,房屋的正门面朝东向,这样能更好地吸收阳光。房屋整体采取木构架形式进行建造,外墙面则用树皮包裹,再用木板增加墙体厚度,在树皮和木板之间灌入泥草混合物质,从而形成墙体内部夹层,并留出空隙用以隔绝外界空气,这样可以起到室内保温作用。在整体房屋的内部构造中,满族先民最先发明了/火炕0,以此来抵御东北地区冬季的寒冷气温。/火炕0的主体材料则是泥土,用土坯垒砌,下面留出烟道用以取火。/火炕0的出现是满族建筑史上的一次重大突破,也是地域环境中长期生活积累的产物。 # 167 # *1基金项目2牡丹江师范学院人文社会科学研究项目(QY201113)。

浅谈乡村民居照明设计 ——LED灯具在生活照明中的运用 随着社会主义新农村的建设和发展,人民生活质量的不断提高,伴随着提高的是人们对照明的要求的提高, LED是英文light emitting diode(发光二极管)的缩写 一、节能化 研究资料表明,由于LED是冷光源,半导体照明自身对环境没有任何污染,与白炽灯、荧光灯相比,节电效率可以达到90%以上。在同样亮度下,耗电量仅为普通白炽灯的1/10,荧光灯管的1/2。如果用LED取代我们目前传统照明的50%,每年我国节省的电量就相当于一个三峡电站发电量的总和,其节能效益十分可观。二、健康化 LED是一种绿色光源。LED灯直流驱动,没有频闪;没有红外和紫外的成分,没有辐射污染,显色性高并且具有很强的发光方向性;调光性能好,色温变化时不会产生视觉误差;冷光源发热量低,可以安全触摸;这些都是白炽灯和日光灯达不到的。它既能提供令人舒适的光照空间,又能很好地满足人的生理健康需求,是保护视力并且环保的健康光源。 由于目前单只LED功率较小,光亮度较低,不宜单独使用,而将多个LED组装在一起设计成为实用的LED照明灯具则具有广阔的应用前景。灯具设计师可根据照明对象和光通量的需求,决定灯具光学系统的形状、LED的数目和功率的大小;也可以将若干个LED发光管组合设计成点光源、环形光源或面光源的"二次光源",根据组合成的"二次光源"来设计灯具。 三、艺术化 光色是构成视觉美学的基本要素,是美化居室的重要手段。光源的选用直接影响灯光的艺术效果,LED在光色展示灯具艺术化上显示了无与伦比的优势;目前彩色LED产品已覆盖了整个可见光谱范围,且单色性好,色彩纯度高,红、绿、黄LED 的组合使色彩及灰度(1670万色)的选择具有较大的灵活性。灯具是发光的雕塑,由材料、结构、形态和肌理构造的灯具物质形式也是展示艺术的重要手段。LED技术使居室灯具将科学性和艺术性更好地有机结合,打破了传统灯具的边边框框,超越了固有的所谓灯具形态的观念,灯具设计在视知觉与形态的艺术创意表现上,以一个全新的角度去认识、理解和表达光的主题。我们可以更灵活地利用光学技术中明与暗的搭配、光与色的结合,材质、结构设计的优势,提高设计自由度来弱化灯具的照明功能,让灯具成为一种视觉艺术,创造舒适优美的灯光艺术效果。例如半透明合成材料和铝制成的类似于蜡烛的LED灯,可随意搁置在地上、墙角或桌上,构思简约而轻松,形态传达的视觉感受和光的体验,让灯具变成充满情趣与生机的生命体。

朝鲜族民居 朝鲜族民居 自古以来,朝鲜族人民喜欢选择背风朝阳、依山傍水、环境优雅的地方建房。引旧唐书《东夷传》中记载:“其所居必依山谷,皆以茅草葺舍。”《新唐书·东夷传》中也说:“居依山谷,以草茨屋。”说明朝鲜族人民建房时对选址十分讲究。 朝鲜族传统民居外观都很美,屋顶坡度缓和,中间平行如舟,两头翘立如飞鹤。组成屋顶所有的线和面,均为缓和的曲线和曲面。屋身平矮,没有高起陡峻的感觉,特别是门窗比例窄长,使得平矮的屋身又有高起之势,而整座建筑又稳稳地坐落于低矮平实的石台基上。洁白的墙面,再以灰色瓦片或稻草、铁皮相衬,很雅致。无论什么材料的屋顶,出檐都很长,屋檐下产生了很深的阴影,加上廊子的凹进,使整幢建筑产生了鲜明的立体感。 根据屋顶形态的不同,朝鲜族民居大致有三种类型,即悬山式、庑殿式和歇山式。 传统朝鲜族民居的屋顶别具特色。表现在超大的尺度,屋顶高度占整幢房屋高度的1/2。墙面是除屋顶之外,最主要的构图要素。朝鲜族民居的墙面颜色一般前面(南面)与右面(东面)均刷白灰,而后面(北面)与左面(西面)只抹上黄泥;墙面由上、下横梁及柱、门窗框这些外露的构件划分成一个个小的区域。门窗与外露构件一起使立面产生了韵律美。 在乡下常见的一般有草房和瓦房两种形式。多面向南或东南、西南,有院落。屋顶多四个斜面构成,主室上盖为大“人”字形,两翼斜坡较小,用谷草或灰瓦片覆盖。每套房屋正面开一扇或四扇门,同时开窗。后面一般亦设门和窗。内分为寝室、厨房等。有的在正房盖厢房,作为住房和仓库。室内用土砖或平埋的片石铺成平炕。进屋脱鞋,席炕而坐。室外屋基离地60—70厘米,外有台阶。

朝鲜族房屋建筑与汉族多有相似之处,不过为适应民族生活习惯的要求,也有其自身的特点。一般地说,对方向的选择不十分重视,布置比较灵活,不采取封闭式的院落形式,习惯于建独立的单幢住房,以房屋内部为活动中心,不建厢房,除城镇住宅有简单的院墙外,农村通常不建院墙而和左邻右舍之间保持一定的距离。 住房的平面多数为矩形,也有L形的,有的设外廊。内部布局,主房间为居室,牛棚和储存柴草杂物的“草房”在房屋的一端,以灶间与居室隔开。居室多少、大小可视需要,由推拉门分隔,比较灵活方便。居室内靠墙设推拉门壁橱,供存放衣物,、被褥之用,使室内显得宽敞雅致。家人和来客进门就上炕,鞋要脱在门口,以保持室内清洁。 朝鲜族住房的构造,主要是木构架承重。地基用土垫起30厘米高的台基,周边再砌上石块。外墙也是先立起木框架,两面编织草绳或柳条,外抹泥浆,白灰罩面,中间充填沙土;也有不填沙土,做成空心墙的。内隔墙多用双面抹灰的板条墙。门窗为推拉式,门窗口的尺寸相同,往往是门窗不分,都可做出入口,窗棂竖向排列密,横格间隔远,再加门窗口狭长,使得本来低矮的房身给人以挺拔秀丽之感。屋顶多作成四坡式,比较普遍的做法是,在椽子

文章编号:1000-8462(2005)03-0418-04 乡村民居旅馆的开发与经营初探 ──以桂林阳朔为例① 谢雨萍1,李肇荣2 (1.中南林学院,中国湖南株州 412000;2.桂林旅游高等专科学校,中国广西桂林 541004) 摘 要:乡村民居旅馆在乡村旅游如火如荼发展的背景下,为满足城市居民“住农家屋、吃农家饭、干农家活、享农家乐”的需求而出现。文章通过对阳朔乡村民居旅馆的的实地调查与了解,分析了其乡村民居旅馆的发展现状和特点,指出了目前存在的问题,最后提出开发与经营的建议。 关键词:乡村民居旅馆;开发与经营;阳朔 中图分类号:F719文献标识码:A 乡村旅游可以说是现代旅游文化中的一项新事物,然而它却以极快的速度,迅速在各国发展起来。乡村民居旅游是以乡村民居为中心而开展的乡村旅游活动,是乡村旅游开发中一个重要组成部分。乡村民居旅馆则是在乡村旅游如火如荼发展的背景下,为满足城市居民“住农家屋、吃农家饭、干农家活、享农家乐”的需求而出现的。 民居旅馆是指居民将自己家庭多余的房间出租给游客,从而获取一定的经济收入的一种旅馆经营方式。目前的民居旅馆根据其地理位置,大致可以分为一般民居旅馆和乡村民居旅馆。一般民居旅馆是指地处城镇,由当地城镇居民建设经营的旅馆。乡村民居旅馆是指地处乡村,有闲置接待能力的农户,通过向游客提供食宿等服务而获得一定收入的一种小型的接待设施。这类民居旅馆价格相对比较低廉,据了解,价格大多都在10—100元之间。 阳朔县凭借其独特的乡村田园风光及桂林市和阳朔县20多年旅游开发的基础,目前乡村旅游十分兴旺,由此带动了乡村民居旅馆的发展。笔者于2004年8月8—10日在桂林阳朔对乡村民居旅馆进行深入的调查了解,其间接触了当地旅游局的政府官员、民居旅馆的经营者、当地居民及部分游客。由于阳朔县城很小,骑自行车从县城中心出发,不出2—3分钟展现在眼前的就是乡村田园风光,因此本文探讨的乡村民居旅馆也包括了位于县城的民居旅馆。 1 阳朔乡村旅游发展概况 阳朔以“山青、水秀、峰奇、洞巧”而甲天下,更以优美绝伦的乡村田园风光著称于世。近年来,阳朔县根据中外游客的特点和客人的需求,旅游项目不断推陈出新,悄悄兴起的乡村旅游,就是其中之一。中外游客一到阳朔,即流连忘返于山水之间,探胜寻幽于山村古居之旁,进而入住当地农民家中,观察了解农民的乡土人情、风俗习惯,与农民做朋友,同吃、同住、同劳动,或与少数民族同歌、同舞、同欢乐,优雅休闲,其乐无穷,成了阳朔旅游又一道亮丽的风景。越来越多的游客也由原来的“住桂林,游阳朔”转变为“住阳朔,游桂林”。据统计,2002年,从事乡村旅游的人数约为5,000多人,接待乡村旅游者30万人次,旅游总收入约2,000万元。主要特色旅游项目有竹筏漂流、自行车游、洞穴探险、洗泥巴澡、参观古建筑、体验农家生活、参加农业生产劳动、攀岩、乘热气球观光等,形成了多条专项乡村旅游线路,分布在阳朔镇、高田镇、兴坪镇、杨堤乡等,比较典型的是高田历村和兴坪渔村。乡村旅游者为阳朔的乡村民居旅馆带来了源源不断的客流。 2 阳朔乡村民居旅馆发展概况 伴随着阳朔乡村旅游的发展,阳朔县的乡村民居旅馆也飞速发展起来。阳朔建县已有1,400多年的历史,位于县城中心的西街,以其古朴、典雅、地方特色浓厚而闻名遐尔,一直以来都是国内外游客休闲度假的天堂,被誉为洋人街、地球村。近年来,县委、县政府按照修旧如旧的原则,对西街的房屋进行了保护性整治,恢复了阳朔明清时期桂北民居建筑风格,据统计,西街上的民居旅馆将近有30家。此外,阳朔农村中房屋亦古朴典雅,有一大批保存完好的古村落和古民居建筑,最为著名的是曾有两位总统到过的兴坪渔村,高田的朗梓、龙潭,白沙的旧县等。而乡间朴实无华就地取材建造的泥瓦房、石头屋等也极具特色。阳朔民居旅馆自1996年就有经营,当时主要还是在阳朔县城的西街,后来才逐步向农村发展,主要分布在月亮山、大榕树、遇龙河景区。到2002年,民居旅馆60多家,有床位2,000多张,从事餐饮的居民300多户。 3 阳朔乡村民居旅馆开发的特点 3.1 位置及建设特点 第25卷第3期2005年5月 经 济 地 理 ECONOMIC GEOGRAPHY Vol.25,No.3 May.,2005 ①广西壮族自治区科技厅项目(桂北乡村旅游开发示范,桂科攻0133009-1)资助。本文的数据由阳朔县旅游局莫志鸿业务股长提供,在 此表示感谢。 收稿日期:2005-02-10;修回日期:2005-03-10 DOI:10.15957/https://www.doczj.com/doc/3b10893154.html, ki.j jdl.2005.03.030

关中传统民居浅析 学生:苏晨婷学号:20141010 关中地区地处黄土高原,也属于寒冷气候区。冬季寒冷,夏季炎热,日照充足,且常年受到黄土高原西风的侵袭。院落呈纵深方向布置,南北长,东西窄,形成狭长院落。这种平面组织形式使得房屋和院内空间在夏季大部分时间处于其他房屋的阴影中,避免夏季强烈的太阳辐射。窄长的院落空间也形成了风的通道,可组织形成良好的自然通风。此外东西厢房和最南侧的倒座多为向院内倾斜的单坡屋顶,屋脊高度即为院墙高度。高耸的厢房屋顶既遮挡了太阳辐射,也防止冬季寒冷西风吹入。 北方地区日照资源贫乏,对采光纳阳的需求较高,因此院落面积大,而且房屋之间互不遮挡,都是为了最大程度上地采光和吸热,以抵御北方寒冷的气候。这些特点与南方地区相反,南方地区日照条件较好,太阳高度角大,夏季气候炎热,因此民居平面形式紧凑,形成许多阴影空间,避免太阳直射。另外,小而深的天井形式,会带来很好的热压通风效果,加大了室内通风量,可有力缓解过湿、过热等不利环境条件。 庭院形状和太阳辐射强度、太阳高度角和主导风向等气候因素有着很大的关系。关中民居则是南北纵长的窄院,开间和进深的比例可达1:3~1:4,有些东西两房檐口间只有 1 . 1 m ~ 1 . 2 m 宽。这样纵长的平面形式可以缓解关中地区夏季严重的西晒问题,使院落和建筑处于阴影之中。庭院围合以四周房屋的后山墙为主,断开处以短墙相连。外墙的厚度、高度、所用材料和砌筑方式都因气候而异。 外墙厚度和墙体的保温隔热性关系密切。关中民居的外墙要考虑冬季防寒,往往使用热惰性较高的土坯墙、夯土墙,墙厚可达50cm,以起到很好的保温作用。 北方地区太阳高度角小,为了收纳更多日照,避免院墙过高而遮挡阳光,民居院墙高度不超过屋脊高度。关中地区夏季西晒严重,民居屋面半边盖,房屋后墙不开窗,高高的后墙刚好作为院落的围墙,屋脊高度即院墙高度,可达6m~7m,既可防止冬天寒风的吹入,也可遮挡夏季强烈的西晒。 窗扇是保温隔热的薄弱环节,开窗的形式和大小会影响室内空气流通、采光及保温隔热,不同地域的民居建筑开窗因气候而异。 关中地区因为气候寒冷,主要考虑冬季防寒,对空气流通要求不高,开窗通常为“三封一敞”,即东、北、西三面不开窗,只在南面开窗和开门。关中民居宽敞的院落吸纳了充足的日照,为了使室内能收纳更多的阳光,建筑南向的窗面积都很大。但同时也要兼顾保温,

乡村民居的“低碳”设计探索 摘要: 从新农村建造现象与问题出发,协调考虑当前社会低碳环保的要求,探讨乡村民居建造的模式,提出宜居低碳的乡村生活体系。 关键词: 乡村低碳生态人居模式节能 abstract: starting the new rural construction of phenomena and problems of coordination to consider the environmental requirements of the current social low-carbon, to investigate the pattern of rural residential construction, proposed rural life livable low-carbon system.key words: rural low-carbon eco-habitat mode energy-saving 中图分类号:s731.7 文献标识码:a 文章编号: 现象与问题 进入二十一世纪,党中央明确提出以“农业、农民、农村”为主题的一号文件,建设社会主义新农村已经成为全国上上下下高度关注的重大问题之一。对于新农村建设既要保证积极推进不断取得新成果,又要防止各种偏差的出现,就要认真准确的理解建设的目标和任务。党的十六届五中全会通过的“十一五”规划建议,对社会主义新农村建设明确提出了“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的目标和任务。虽然这五句话意义深刻给我们明确的指出了目标,但是对于这样一个关系重大的变革,虽然我们已经取得了显著的成果,但是我们不得不清醒的认识到在目前已

朝鲜族传统民居室内陈设在现代居住空间设计上的应用 摘要:中国东北地区是中国传统民居非常有特色的地区之一,其中尤其是以朝鲜族和满族等为代表的少数民族民居的样式和室内陈设对中国传统的民居有着重要的影响,比如北京的四合院就是结合传统满族民居的基础上改变衍生出来的。在现代居住空间设计研究上,朝鲜族的传统民居的内部陈设有着自身特有的特色和优点,对于现在的居室室内设计有着非常好的借鉴作用。 关键词:朝鲜族,传统民居,现代居住空间设计,借鉴 东北地区居住着包括汉族、满族、朝鲜族、赫哲族等众多民族,因此也诞生了众多四合院、汉族房屋、赫哲族的窑洞以及蒙古族的蒙古包等一系列具有各自特色的传统民居。其中,朝鲜族的传统民居结合了朝鲜半岛的传统民居的特点,又在中国东北特殊气候条件下进行了改造,成为了一种特色的民居形式。 一、朝鲜族传统民居的特点。 中国境内的朝鲜族是从朝鲜半岛的外来迁移民族,在迁移过程中,他们带来朝鲜族的生活习惯、民风民俗,同时也把朝鲜半岛的房屋建筑样式以及居住文化带到了中国的东北地区,尤其是在结合东北气候寒冷等特点的基础上发展出了具有自身特点的居住文化。生活在东北的朝鲜族是一个勤劳智慧的民族,它不但有着色彩亮丽、形式特异的民族服饰,而且有着极具特点的饮食、祭祀、丧葬等等民族风俗。特别是朝鲜族民居建筑,更表现出鲜明的朝鲜族民族的风俗文化。 1、朝鲜族传统民居对于向阳不是特别的重视。这个特点与汉族的传统民居特别强调向阳有着很大的区别。这里主要的原因是由于东北地区的朝鲜族主要居住在吉林省的东部地区,这里山区广布,适合居住的地区主要集中在河流河谷的两侧,由于地形的限制房屋的样式也不太受到阳关的限制,而汉族满族等则主要集中在地势平坦的平原地区,加上汉族的传统习惯的影响对于坐南朝北影响较大。另外,东北地区由于纬度高,气候较为寒冷,对于采暖的要求比采光的要求就更高,因此中国东北地区的朝鲜族民居的采暖要求大大高于采光的要求,所以对于向阳重视不够强。 2、朝鲜族传统民居以单体为主,最多一个厢房,院落大。在朝鲜族居住的地方一般只有一个房屋,无论是卧室、厨房、橱柜等都是集中一个厢房内,这与汉族传统的房屋民居有着非常大的差别。汉族的房屋是分区分功能的,满族的四合院传到汉族地区时就收到了这个很大的影响。在现在汉族的农村地区,即便是再穷的家庭都会至少有一个堂屋(又称为正屋),一个灶屋(主要用于厨房)。即便是东北地区的汉族也一直保持着这个特点。这里重要是因为汉族地区原本的聚居区气候比较温和,所以必须把两者进行分开,移民到东北的汉族也继承了这一传统。但是朝鲜族继承了朝鲜半岛的居住特点,在一个厢房内比较容易取暖,而且由于延边地区地形的限制,没有足够平坦的地势用于建造这样的分离式的房屋。

传统民居的艺术魅力 一、教学目标 知识方面:了解我国传统民居的形式和特点,感受我国传统民居的艺术魅力 能力方面:通过学习本课,能运用所学分析方法,认识其他传统民居建筑的形式和特点 情感方面:通过本课学习,开阔学生视野,让学生了解中国传统民居的同时,增强学生的民族自豪感,激发学生对中国传统文化的热爱之情 二、教学重点:中国传统民居的形式和特点(北京四合院、福建客家土楼) 三、教学难点:能从结构、布局、功能、文化、艺术等方面去分析其他传统民居建筑。(知识迁移) 四、教学过程 1、情景导入 课件展示图片:北京四合院、福建客家土楼、蒙古包、上海石库门…… 师:同学们知道这些建筑是哪里的吗? 生:知道,北京四合院…… 师:为什么中国传统民居会如此多样化呢?好的,今天就让我们一起来感受中国传统民居的艺术魅力(板书课题) 2、传统民居的形式和特点

(1)、中国五大特色民居建筑 课题播放图片:北京四合院、福建客家土楼、黄土高原下沉式窑洞、干栏式木楼、云南“一颗印”民居 师:想一想,这些建筑都有哪些独特之处?它的特点是什么? 生:观察、思考 师:总结五大特色民居建筑的特点 北京四合院 北京四合院是北方院落民居的典型形式,之所以叫“四合院”,是因为这种民居有正房(北房)、倒座(南座)、东厢房和西厢房在四面围合,形成一个口字形。里面是一个中心庭院,四合院是封闭式的住宅,对外只有一个大门,关起来自成天地,具有很强的私密性,非常适合独家居住。院内,四面房子都像院落中心开门,一家人在里面和和美美,其乐融融。 结构:单栋单层的房屋围合而成,木架为房屋主体,辅以砖石结构,坚固稳定 功能:垂花门区分“外墙内院”,影壁起着阻挡视线的作用,游廊链接各个房屋,遮阳避雨 艺术:整体建筑色调灰青,给人印象十分朴素。精美的砖雕彩绘,为四合院增加了细节之美,突破了色彩单一性,院内的植物和陈设处处体现了主人的情趣和对美好生活的追求 文化:四合而居寓意家庭和睦、祖孙同堂的愿望,房屋的建制与布局体现了长幼有序的等级观念,却蕴含着深刻的文化内涵,是中华

庭院设计:日本乡村民居的小环境则大多已园林化或初步实现了园林化:树有高矮错落,花有四季分别,地有石土相间,有多种的累累果树,有以修剪过的植物为篱笆,更多的是经过细心装饰、修理过的各种盆栽花和树例0 当前国外对乡村庭院绿化已有了广泛和深入的研究 特别是对注重对植物色彩,造型上的研究,对保持乡村绿化特色、注重庭院绿化的创意方面也都有相当成功的经验。在对庭院绿化植物选择、特色营建方面,国外丰富的经验为我国正在兴起的新农村绿化建设提供有益的参考与借鉴。 国内研究概况我国乡村庭院绿化历史悠久.自舜开始,人们就开始在自家房前屋后种植树木花草,代代相传。《淮南子·修务训》里有记载:“舜作室筑墙茨屋,辟地树谷,令民皆知去岩穴,各有家室。”在《诗经》中有很多关于周代人们建设家园的篇章。那时建筑房屋要在四旁种上树木,《诗.娜风.定之方中》:“树之棒栗,椅桐梓漆,爱伐琴瑟。 种上棒栗、椅桐、梓漆,长成大树后伐来作琴瑟.新屋落成,又祝愿家族象青翠的松竹一样繁茂兴旺。《诗。小雅·斯千》:“如竹苞矣!如松茂矣!”树木掩映着房屋,显得格外宁静[Izil0 古代的一些思想家、文化名人和贤吏良将都曾倡导村旁、宅旁和庭院植树,美化生活,改善自然环境,享受经济实惠。 晋代诗人陶渊明《归园田居》诗中写道“方宅十余亩,草屋八九间,榆柳荫后循,桃李罗堂前。”《饮酒》诗中写道“采菊东篱下,悠然见南山.”这些可以看出他喜欢在宅旁、庭院种植植物,而且植物种类很多网. 唐代杜甫喜欢种桃,他在成都洗花溪畔营造草堂,四处寻购桃苗,并在草堂周围十里广栽桃树。 宋代的王安石也喜欢在庭院边植树,不但种植了很多果树,还种植了松、竹等观赏植物,有《松》诗咏道: “我移两松苦不早,岂望见渠身合抱”;另一首《哪县西亭》诗写道:“更作世间儿女态,乱栽花竹养风烟。 苏东坡在住宅四周种一片桑、竹、柳,有诗咏之:“去年东坡拾瓦砾。自种黄桑三百尺。’他从少年时代就喜欢植花木,有《戏作种松》诗云:“我昔少年日,种松满东岗;初移一寸根,琐细如播秧”,更是被人称颂网. 福建省乡村自古以来就有村旁宅旁植树的传统,现在很多乡村内保存着大量古树就是很好的佐证。 古田县杉洋乡样林岗,原朱熹讲学旧址“兰田书院”内有一株雀舌罗汉松,系宋广元三年(117!)朱熹在此讲学时率门人所植,整株似一巨笔,浓荫蔽日,傲然屹立。 泰宁枫林乡有一株罗汉松,系谢姓祖先于明成化二十一年(1Y0/年)建村时栽植,郁郁葱葱,为乡村增添历史韵味。泰宁县黄詹村一株古樟树,据该村黄姓族谱记载,系黄姓始祖在唐天佑年间(卯5一如7年)来该地居住时栽下此树,至今仍然生机勃勃,枝繁叶茂然而在“大跃进”年代,我国乡村庭院绿化状态却遭受了极大破坏。

中国传统民居调研报告 ——江苏苏州地域的民居形态分析 姓名:钱书恒班级:环艺10-1 学号:10103070124 建筑是文化的载体,是一定历史文化时期的产物。有什么样的文化,就会有什么样的建筑。民居是最为常见的建筑类型之一,受地理环境、气候条件、历史、文化、社会、经济等因素的影响,各地的民居常常呈现出鲜明的地方风格,江苏自然条件优越,长期以来经济,文化极为发达,因而造就了当地民居的典雅和精致。 我今年夏天和同学有幸去了被誉为“人间天堂”的苏杭,完全是自助游,在去之前,也对当地的文化和建筑做了一些初步的了解,为时共七天,亲身实地的体验一把江南建筑。其中苏州对我印象更为深刻,第一是因为有关苏州的行程是我筹划安排的,第二是因为,苏州与杭州相比,传统的文化气息保留的更多,随处可见具有江南传统气息的民居建筑,而杭州更大,给人更多的像是现代的大城市。所以,我希望能够借助这次机会,结合自身感受,更 深的去探求一下江苏的民居,我参考的主要资料 是雍振华老师编写的《江苏民居》一书。 在唐中叶时,北方战乱频繁,土地荒芜,民 不聊生,安史之乱后,北方出现了比西晋末年规 模更大的汉民南迁。当时,在迁移的人群中,不 仅有大量老百姓,还有官员和士大夫,而且大多 数是举家举族南迁,由于江南比较安定,经济上 相对富裕,因此导致人口越来越密集。历史上三 次大规模的南迁对南方地区的发展具有重大意 义,除了宗室、贵族、官僚地主、宗族乡里外, 还有众多的士大夫,文人学者,他们的社会地位、 文化水平和经济实力较高,到达南方后,无论在 经济上,文化上,都使南方地区获得了明显的提 高和发展。 江苏自然环境优越,在我国广袤的疆域中,江苏的自然环境堪称的上得天独厚,江苏地处中国东部,地理上跨越南北,气候、植被也同样同时具有南方和北方的特征。我国三大河流,长江、黄河、淮河都曾与其有交集。丘陵地区常常被视为理想的居住之地,始终存在着人们的生活印记。因为当地优越的自然环境,特定的自然环境,影响着无数人的生产生活,也影响了他们的居住建筑。经历了漫长岁月的磨砺,这里的民居已适应周围的环境,从而显现出地方特色。 气候条件也是影响人类文明的重要因素之一,气候的差异决定了他们的生产方式,江苏属于温带向亚热带的过度性气候。江苏各地平均气温介于13℃-16℃,由东北向西南逐渐增高。最冷月为1月份,平均气温-1.0-3.3℃,其等温线与纬度平行,由南向北递减,7月份为最热月,沿海部分地区和里下河腹地最热月在8月份,平均气温26℃-28.8℃,其等温线与海岸线平行,温度由沿海向内陆增加。 江苏基本上由长江和淮河下游的大片冲积平原组成,全省的地势总体上相当低平,是中国地势最为低平的一个省份。江苏省的平原面积7万平方公里左右,占全省面积的69%,主要包括长江下游两岸的太湖平原、高沙土平原(均属于长江三角洲)和淮河流域的里下河平原、黄淮平原以及东部滨海平原,这些平原之间连为一片,并无显著的分界线。 江苏自古以来是中国的文化重心之地,并经历文化重心从汉唐以前的江淮地区到唐宋以

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/3b10893154.html, 乡村振兴战略中传统民居的保护与开发 作者:刘伟成 来源:《科学与财富》2018年第01期 摘要:进入中国特色社会主义新时代,在实施乡村振兴战略的过程中,如何根据乡村实际、因地制宜的利用乡村资源走出一条产业兴旺、生态宜居之路?本文结合当地实际,从乡村的资源、存在的问题、以及开发的思路进行了系统阐述。 关键词:乡村振兴战略;传统民居资源;统一规划 古民居、家庙祠堂等传统民居,是乡村文化的重要载体,也是乡村最重要的资源。乳山市乡村传统民居资源丰富,蕴含较高的社会价值和经济价值。围绕传统民居资源进行深度整合与开发可以为乡村振兴略产业兴旺提供有力的支撑。 一、乳山市传统民居资源丰富、独具特色 村落数量较多。根据“历史建筑、乡土建筑、文物古迹等建筑集中连片分布或总量超过村庄建筑总量的1/3,较完整体现一定历史时期的传统风貌”这一省级乡村认定标准,乳山市除已认定的乳山寨镇南司马庄村、诸往镇东尚山村、大孤山镇东林家村外,至少还有海阳所镇赵家庄村、城区街道腾甲庄村、崖子镇田家村、大崮头村等约20个村庄可以根据这一标准进行认定。 建筑年代久远。乳山市乡村历史悠久,基本形成于明代。历史环境要素完备,有古河道、商业街、公共建筑、特色公共活动场地、堡寨、楼阁、古树等。大孤山镇东林家村留有雍正手迹的“贞节牌坊”、石磨盘铺成的街道及树龄约400年的小叶朴树。 风貌保存完好。乳山市乡村的民居基本集中连片,门楼结构精美、砖石墙体整齐、屋顶瓦当雕刻精致、木质门窗古朴典雅。崖子镇大崮头村李培桓的故居,两栋墙体上砖下石、木框架结构二层楼,是典型清代复式民居建筑。海阳所镇赵家庄村保留的大规模清代地主庄园建筑群,融合了北京四合院胡同风格及南方建筑风格,造型美观,结构完整。 文化价值较高。诸往镇东尚山村现存的清朝建筑王氏家庙遗址、明朝建筑古戏楼旧址、祥云寺旧址、明朝古石碾房、千年古槐树等与近百座明代民居组成的古建筑群,为胶东稀有, 曾被电影《山菊花》作为5个月的拍摄基地、《热血的土地》把它作为取景地。 非物质文化遗产丰富。有以婚庆大喜饼、胶东大饽饽等民俗为代表的多项市级以上的非物质文化遗产,是胶东著名的“中国秧歌之乡”。