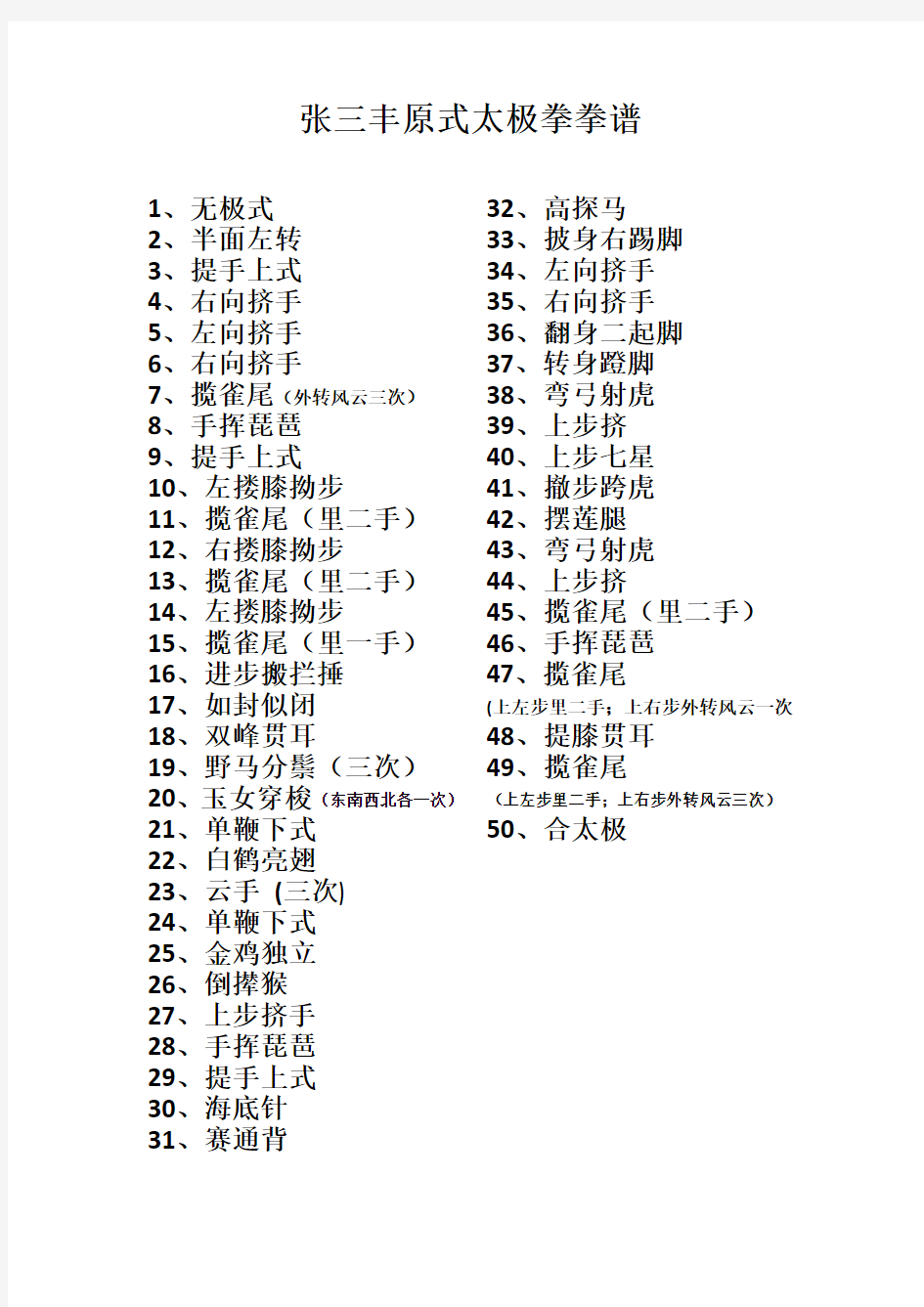

张三丰原式太极拳拳谱

1、无极式

2、半面左转

3、提手上式

4、右向挤手

5、左向挤手

6、右向挤手

7、揽雀尾(外转风云三次)

8、手挥琵琶

9、提手上式

10、左搂膝拗步

11、揽雀尾(里二手)

12、右搂膝拗步

13、揽雀尾(里二手)

14、左搂膝拗步

15、揽雀尾(里一手)

16、进步搬拦捶

17、如封似闭

18、双峰贯耳

19、野马分鬃(三次)

20、玉女穿梭(东南西北各一次)

21、单鞭下式

22、白鹤亮翅

23、云手(三次)

24、单鞭下式

25、金鸡独立

26、倒撵猴

27、上步挤手

28、手挥琵琶

29、提手上式

30、海底针

31、赛通背32、高探马

33、披身右踢脚

34、左向挤手

35、右向挤手

36、翻身二起脚

37、转身蹬脚

38、弯弓射虎

39、上步挤

40、上步七星

41、撤步跨虎

42、摆莲腿

43、弯弓射虎

44、上步挤

45、揽雀尾(里二手)

46、手挥琵琶

47、揽雀尾

(上左步里二手;上右步外转风云一次

48、提膝贯耳

49、揽雀尾

(上左步里二手;上右步外转风云三次)50、合太极

42式太极拳拳谱及拳谱详解 太极拳竞赛套路(四十二式)随着太极拳运动的发展和普及,各种形式的太极拳竞赛活动日益频繁,迫切需要有一个规、统一的竞赛套路,为此,中国武术研究院于1989年组织了国著名教练员、太极拳名家和部分优秀运动员,在原有的四十八式太极拳基础上,创编了四十二式太极拳竞赛套路。该套路1990年定为亚运会武术比赛的规定容,随后不仅成为国家正式比赛项目,而且在国外迅速得到推广,目前已经在世界围广为流传,受到许多太极拳爱好者欢迎。

四十二式太极拳吸收了、、吴、式太极拳动作,以式太极拳为主,动作外形严格规,气势舒展大方,劲力刚柔相济,速度匀速有变,形成了综合性的特点。四十二式太极拳在动作布局上各式太极拳动作有所穿插,第一段以式动作为主,外形舒展大方,柔和缓慢;第二段突出了吴式太极拳的手法、式太极拳的步法以及式太极拳的发力动作特点;第三段以式云手为主,兼有吴式提膝攀收勾脚尖的动作;第四段以四十八式太极拳中的第四段为主体,表现式特点。 四十二式太极拳布局合理,动作数量、容组别符合规则要求,在编排动作上也表现出一定难度;特别是近年来,又对难度动作提出了具体要求,大大增强了竞赛的可操作性。 练四十二式太极拳应该注意:练习风格应以式为主,对于其他式的动作这里也按式化处理,但是仍要保留原动作的基本造型及基本特点。如“掩手肱捶”还要发力,但与式中的发力在动作的手型、步型上有所变化;再如“玉女穿梭”虽然吸收吴式的平云手法,但是身型上以中正为主,不做吴式的“斜中寓正”等等。 动作说明 第一段 一、起势

这是王建业的师傅林墨根先生最近发表的练太极拳起式的体会。我今转帖大家共享。 欲精深功夫须熟练起式 林墨根 余自从跟式太极宗师雅轩习拳以来,至今近五十年。时刻谨记先师教诲,刻苦练功,不敢有丝毫倦怠。常忆先师练拳,尤重起式,我时时揣之却未能深思其中奥秘。直到2002年,83岁的我因胃溃疡大出血住进了医院,历经三次大手术,骨瘦如柴,大肉若脱,医学专家断言活不过三个月。躺在病床上,我又想起恩师的教诲,开始专门修练太极拳的起式。躺着,坐着……时时勤练之。不想,如此半年,不仅身体渐渐康复了,而且功夫也精进不少,如今发劲、化劲均得心应手,至此方才领悟我式太极拳起式之妙,妙不可言。 首先,起式作为式太极拳的第一式是无极生太极的关键所在,能使人身心放松,有助于经络的畅通,促进气的充盈与运行,调和气血,平衡阴阳,从而促进人体健康。此式既是静功,又是功,还是气功、养生功。再者,从练拳的放松与稳静,使整趟拳更有拳意,更有气势。尤其重要的是,在太极拳推手时,欲要做到浸人于不知,发人于不觉,此实乃熟练起式而后身、手至轻、至柔之故。 总而言之,欲要精深功夫,必先熟练起式。现将先师所

陈瑜先生传授陈氏太极拳内功心法 一代太极大师陈照奎先生曾说:“没功夫,技巧也是空的;功夫不出,什么技巧也不顶用,关键是出功夫。”这里讲的“功夫”就是内劲功力。从所周知太极拳除养生外,还具有较强的技击作用。技击正是靠内劲功力来达到其目的的。杨氏三代在近代威显武林,陈家沟也不乏继往开来之人,这都是靠内劲功力显名创派,提高知名度的。因此太极拳讲究功夫与技巧,功力是技术的基础,而技巧又是内劲功力发挥得恰到好处的保证。所以我们练习太极拳技击,必须培植内劲功力。如果训练内劲,达到具有随心所欲的高强功力,加之配合以无极和太极的神奇技巧,便是所向披靡的拳技。太极拳内劲功力是考查一个拳手的必检之课,是衡量一个太极技击家功夫高低的重要标志。一个太极拳手必须精通一门(一式)太极拳,并融合多式太极拳或其他拳术之精华,互相吸收,方能成为高手。任何一位卓有成就的太极拳家不只熟悉一门拳术,他触类旁通,把其他拳术都溶合在自己的拳技中了。所以我们不能简单地、机械地把他划归为哪一类太极拳。在练习太极拳时各自会形成一个独特风格,这样就产生出陈、杨、吴、武、孙等多式太极拳,还包括现在整理的赵堡太极及武当太极。太极拳的演变绝不是孤立的存在的,它们互相溶合渗透,吸收变通以至改造创新。正因为如此,太极拳的发明是历史文化(传统武术)积淀后,经智者、高加之配合以无极和太极的神奇技巧,便是所向披靡的拳技。 太极拳内劲功力是考查一个拳手的必检之课,是衡量一个太极技击家功夫高低的重要标志。一个太极拳手必须精通一门(一式)太极拳,并融合多式太极拳或其他拳术之精华,互相吸收,方能成为高手。任何一位卓有成就的太极拳家不只熟悉一门拳术,他触类旁通,把其他拳术都溶合在自己的拳技中了。所以我们不能简单地、机械地把他划归为哪一类太极拳。在练习太极拳时各自会形成一个独特风格,这样就产生出陈、杨、吴、武、孙等多式太极拳,还包括现在整理的赵堡太极及武当太极。太极拳的演变绝不是孤立的存在的,它们互相溶合渗透,吸收变通以至改造创新。正因为如此,太极拳的发明是历史文化(传统武术)积淀后,经智者、高下,使呼吸与动作相结合锻炼,在精神意念贯注之中,体内形成的一种既沉重又轻灵,既刚硬又柔软的劲力。也就是说,太极拳的内劲是通过技击性专

太极拳 太极拳是中国武术的一种,归类为内家拳,1949年后被国家体委统一改编作为强身健体之体操运动、表演、体育比赛用途。太极拳的主要特点动作呈弧型,连贯而圆活,其结合了古代的导引术和吐纳术,吸取了古典哲学和传统的中医理论而形成的一种内外兼练、柔和、缓慢、轻灵的拳术。 中国六大太极拳流派中,河北邯郸杨氏太极拳、武氏太极拳是在河南焦作陈氏太极拳的基础上发展创编的,北京吴式太极拳是在杨氏太极拳基础上形成,河北保定孙氏太极拳源于武氏太极拳。故多认为陈氏太极拳为中国太极拳的最早雏形。但仍存在部分争议。 2006年,太极拳被列入首批国家非物质文化遗产名录;2007年,焦作温县被中国中央对外宣传办公室、国家文化部、中国武术协会、中国民间艺术家协会正式命名为“中国武术太极拳发源地”、“中国太极拳发源地”和“中国太极拳文化研究基地”。2011年,国务院新闻办公室、国家文化部、国家旅游局指导,国家体育总局武术运动管理中心支持,中国国际广播电台主办, 全球近200万网友通过国际[1]在线的12个语言网站踊跃投票,评选中国太极拳祖祠所在地焦作温县为“最受全球网民关注的中国武术之乡“。 新派太极是中国国家体委武术研究院以杨式风格为主,并吸收了陈、吴、武、孙多家太极的特点,自1957年以来先后创编的多套新编太极套路。国家套路主要有:八式、十六式、二十四式、三十二式、四十二式、四十八式、八十八式太极拳。另外,针对不同的门派,又创编了杨氏四十式、陈氏五十六式、吴式四十五式、孙氏七十三式和武式四十六式太极拳。 太极拳以“掤、捋、挤、按、采、挒、肘、靠、进、退、顾、盼、定”等为基该方法。动作徐缓舒畅,要求练拳时正腰、收颚、直背、垂肩,有飘然腾云之意境。清代拳师称“拳势如大海,滔滔而不绝”。太极拳很重视练气,就是修炼人体自身的精神力,这是太极拳作为内家功夫的特点之一。

一、预备式、起式 1、左脚横移 2、左脚落平 3、两腕前掤 4、两掌下采 二、揽雀尾 1、左抱七星 2、右掌打挤 3、右抱七星 4、左掌打挤 5、右掌回捋 6、右掌前掤 7、右掌后掤 8、右掌前按 三、野马分鬃 1、右掌斜掤 2、两掌下合 3、两掌回捋 4、右肩右靠 5、左掌回捋 6、左肩左靠 7、右掌回捋 8、右肩右靠 9、两掌内合 10、右掌下采 11、右脚横移 12、右肩右靠 四、玉女穿梭 1、右掌翻转 2、左掌斜掤 3、左掌反采 4、两掌前掤 5、左掌后掤 6、右掌前按 7、左掌右转 8、右掌斜掤 9、右掌反采 10、两掌前掤 11、右掌后掤 12、左掌前按 13、两掌内合 14、右掌下采 15、右脚横移 16、右肩右靠 17、右掌翻转 18、左掌斜掤 19、左掌反采 20、两掌前掤 21、左掌后掤 22、右掌前按 23、左掌右转 24、右掌斜掤 25、右掌反采 26、两掌前掤 27、右掌后掤 28、左掌前按 五、左右打虎 1、两掌捋采 2、两拳并举 3、两掌回捋 4、两拳并举 六、双峰贯耳 1、两拳高举 2、两掌平分 3、两掌下采 4、两拳相对 七、搂膝拗步 1、左掌下按 2、右掌前按 3、右掌下按 4、左掌前按 吴氏十六式太极拳动作名称和要点

5、左掌下按 6、右掌前按 八、倒撵猴 1、右掌下按 2、左掌前按 3、左掌下按 4、右掌前按 5、右掌下按 6、左掌前按 7、左掌下按 8、右掌前按 9、右掌下按 10、左掌前按 11、左掌下按 12、右掌前按 13、右掌下按 14、左掌前按 九、斜飞式1、左掌斜掤 2、左掌下捋 3、左掌前伸 4、左肩左靠 十、提手上式 1、半面右转 2、左掌打挤 3、右掌变钩 4、右钩变掌 十一、白鹤亮翅 1、俯身按掌 2、向左扭转 3、左掌上掤 4、两肘下垂 十二、云手 1、左右横捋 2、左掌平按 3、右掌平按 4、左掌平按 5、变钩开步 6、左掌平按 十三、弯弓射虎 1、左掌前掤 2、卸步回捋 3、两掌右摆 4、两拳俱发 5、两掌左摆 6、两拳俱发 十四、卸步搬拦捶 1、退步右搬 2、退步左搬 3、左掌右拦 4、右拳平冲 十五、如封似闭 1、两掌分搁 2、两掌平按 十六、抱虎归山 十字手收式 1、两掌下按 2、两掌横分 3、两掌上掤 4、两掌沉采 5、两肘平分 6、太极还原

四十二式太极拳(竞赛套路) 李方举 一、起势1.并步站立2.左脚开立3.两臂前举4.屈膝按掌二、右揽雀尾1.收脚右抱2.迈步错掌3.弓步左捧4.收脚左抱5.迈步错掌6.弓步左捧7.伸臂翻掌8.后坐下捋9.转体搭腕10.弓步前挤11.后坐旋弧12.扣脚收掌13.丁步按掌三、左单鞭1.迈步勾手2.弓步推掌四、提手1.转体摆掌2.左坐带掌3.虚步合臂五、白鹤亮翅1.撤步左抱2.右坐合举3.虚步亮掌六、搂膝拗步1.转体落掌2.收脚展臂3.迈步屈肘4.弓步搂推5.后坐撇脚6.收脚展臂7.迈步屈肘8.弓步搂推 七、撇身捶 1.撇脚分掌 2.收脚落拳 3.迈步举拳 4.弓步撇拳 八、捋挤势(二) 1.扣脚平弧 2.弓步抹掌 3.收脚左捋 4.迈步搭腕 5.弓步前挤 6.扣脚平弧 7.弓步抹掌 8.收脚右捋 9.迈步搭腕 10.弓步前挤 九、进步搬拦捶 1.撇脚分掌 2.收脚握拳 3.摆步搬拳 4.转体摆掌 5.迈步拦掌 6.弓步打拳 十、如封似闭 1.穿掌松拳 2.后坐收掌 3.翻掌下落 4.丁步按掌 十一、开合手 1.转身开手 2.提脚合手 十二、右单鞭 1.开步转掌 2.侧弓分掌 十三、肘底捶 1.扣脚掩掌 2.收脚右抱 3.摆步分掌 4.跟步摆掌 5.虚步劈势 十四、转身推掌(二) 1.撤步举掌 2.转身屈肘 3.上步收掌 4.丁步推掌 5.转身举掌 6.上步收掌 7.丁步推掌 十五、玉女穿梭(二) 1.撤步探掌 2.收脚下捋 3.上步搭腕 4.跟步平弧 5.上步翘腕 6.弓步推架 7.后坐收掌 8.弓步抹掌 9.收脚下捋 10.上步搭腕 11.跟步平弧 12.上步翘腕 13.弓步推架 十六、左右蹬脚 1.后坐落掌 2.弓腿分掌 3.收脚叉掌 4.蹬脚分掌 5.落脚分掌 6.弓步分掌 7.收脚叉掌 8.蹬脚分掌 十七、掩手肱捶 1.落脚掩掌 2.铲脚压掌 3.马步分掌

张三丰原式太极站桩的技击价值 太极拳是中国武术园地中的一朵奇葩。它内容丰富、形势多样、风格独特、运动简便、老少皆宜,具有广泛的适应性和深厚的群众基础。下面是为大家整理的关于:张三丰原式太极站桩的技击价值。欢迎阅读! 简述张三丰原式太极站桩的技击价值 第一太极拳站桩的调息作用 太极拳站桩的一招一式都需要有相应的呼吸配合着,特别是在站桩的过程中.更是要平心静气,保持注意力集中和自然呼吸.如此呼吸才篚细、均、慢、深。 在联系抱球桩的时候在平心静气的情况下.配合着呼吸的话就会感觉到两手之间的一开一合犹如抱着一个圆球.全身上下有气运贯全身四肢畅达由此可见.太极拳站桩可以调节人的呼吸.对于人的内功有很大促进提升作用。 第二太极拳站桩能够增强练习者身体抗击力的作用 在太极拳站桩的过程中.练习者始终要能够高度集中注意力.要不断通过手与足合、肘与膝合、屙与胯合、气与力合、意与气合、神与意合.协调内外三合使得全身浑圆整体之力量.然后再通过舒筋、气血鼓荡、开骨和透肌肤等独特训练能够有效增强练习者的身体抗击打力。

第三练习太极拳站桩可以有效增强练习者的意念 所谓的太极拳站桩练习的意念就是指练习者在练习太极拳站桩的过程中-必须要能够不断调整呼吸.消除大脑一切杂念,假想出自己的身体和外界事物在相互发生作用然后在身体内部发生一定的变化。 例如在联系太极拳抱球桩的时候练习者就可以想象自己抱着一个圆球,如果不用力气的话,就会落地如果用力的话圆球就会缩小,如果放松力气的话圆球就会大由此来训练练拳时候的用力方式。 张三丰原式太极桩功教学 第一,按照拳种的不同分类,可以把太极拳桩功分为滚球桩、缠绕桩、开合桩、浑圆桩和无极桩等一般而言.由于太极拳主要是以防御为主的。所以太根拳桩功主要是以练习守中用中、重心居中的浑圆桩为主的。 第二,按照拳势的动静不同,可以把太极拳桩功分为动式桩功和静式桩功。其中动式桩功有滚球桩、升降桩、开合桩和缠绕桩等静式桩功主要有浑圆桩和无极桩等。 第三,按照练习的目的不同.可以把太极拳桩功分为技击桩功和养生桩功。其中技击桩功有缠绕桩和托按桩.主要是为了提高自己的技击水平而练习的。养生桩功主要为了强身健体而联系的.主要有浑圆桩和无极桩等。 在数百年的发展过程中.我国武术不断发展和完善形成了当今的众多武术门派。而促使这些武术门派不断延续发展.其主要动力就是

42式太极拳动作名称与要领 一、概述 42式太极拳竞赛套路是以杨式太极拳为基调,吸收了陈、吴、孙式太极拳的动作,继承了传统太极拳连绵不断,轻松柔和,圆活自然的动作特点,充分突出了太极拳意领身随,刚柔相济的技术要求,有一定难度、强度和运动量。 二、简介 42式太极拳是一国套路武术比赛中指定套路,是广大太极拳爱好者的必练套路。以杨式太极拳为主,吸取陈式、吴式、孙式太极拳之长,动作严格规范、舒展大方。该套路结构严谨,内容充实,是大众强身健本、修身养性的热门套路 三、风格特点 42式太极拳竞赛套路是以杨式太极拳为基调,吸收了陈、吴、孙式太极拳的动作,继承了传统太极拳连绵不断,轻松柔和,圆活自然的动作特点,充分突出了太极拳意领身随,刚柔相济的技术要求,有一定难度、强度和运动量。作为竞赛套路,动作规格十分规范。运动中手法、步法清晰、准确;身法表现动作(即身体带动四肢协调运动)非常明确;过渡动作路线清楚,方向、高低固定;眼神与上肢的配合顺遂,手到、眼到、身法到,动作完整合一。定势时手型、步型、动作姿势的高低、大小、角度方位等都有明确的规定。 42式太极拳竞赛套路以杨式太极拳动作为基调,选用了陈式太极拳的发劲动作,吴式太极拳细腻的手法变化,孙式太极拳的开合手法及灵活的步法变化,是一套综合性的太极拳练习套路。在动作编排上,它既包括一些简单的基础动作,又加入了一些复杂的难度动作,如掩手肱捶、分腿、蹬腿等;既有劲力沉稳、充实的动作,又有轻柔、活泼、连贯性强的动作;有平衡、有转身、有独立的高势,有较低的仆步下势。而且在技术编排上,难度动作均采用左右势对称的形式。整个套路左右对称、上下相应,动静结合,轻重衬托,技术表现全面、综合。 42式太极拳竞赛套路在动作的选择及组合变化上很有特点。如第二段中的玉女穿梭,上肢动作吸取了吴式太极拳动作中圆托细腻多变的手法,是平圆转换;下肢动作吸取了孙式太极拳动作中的上步跟步的灵活步法,最后达至舒展大方的弓步架推掌定势,动 作选择、组合得很巧妙。再如,在一个高姿、潇洒的平衡腿法后,紧接一个扎实、沉稳的马步,同时配以劲力沉实、抖放的掩手肱捶,然后以柔缓、圆滑的过渡,相接以沉着稳健的野马分鬃动作。这些组合既突出了太极拳连贯、细腻、协调、灵活、轻柔活泼的技术风格,又体现了太极拳潇洒、奔放、劲力沉实的健美特色,演练中给人以美的愉悦。学练42式太极拳,从总体上把握其风格特点有益于个别动作的学习,以上这些特点希望学练者能悉心体会,在演练中把握住该套路的实质,以便把技术水平提高到一个新的阶段。 四、

王宗岳张三丰太极拳论原文 “王宗岳太极拳论”原文 太极者无极而生,动静之机阴阳之母也。动之则分,静之则合。无过不及,随曲就伸。人刚我柔谓之走,我顺人背谓之粘。动急则急应,动缓则缓随,虽变化万端而理为一贯。由着熟而渐悟懂劲,由懂劲而阶及神明然非功力之久,不能豁然贯通焉。虚灵顶劲气沉丹田。不偏不倚忽隐忽现。左重则左虚,右重则右杳。仰之则弥高,俯之则弥深。进之则愈长,退之则愈促。一羽不能加,蝇虫不能落。人不知我,我独知人。英雄所向无敌,盖皆由此而及也。斯技旁门甚多,虽势有区别,概不外乎壮欺弱,慢让快耳。有力打无力,手慢让手快。是皆先天自然之能,非关学力而有为也。察四两拨千斤之句显非力胜。观耄耋能御众之形快何能为!立如平准,活如车轮。偏沉则随,双重则滞。每见数年纯功不能运化者,率皆自为人治,双重之病未悟耳。欲避此病,须知阴阳。粘即是走,走即是粘。阴不离阳,阳不离阴,阴阳相济方为懂劲。懂劲后愈练愈精,默识揣摩渐至从心所欲。本是舍己从人,多误舍近求远。所谓差之毫厘,谬之千里。学者不可不详辩焉。 注:王宗岳系是明朝中期,中原太极拳家。该论文是当今太极拳界一致公认的太极拳经典论。市面上各种版本都有,内容多有出入,唯有此版为原版。本文引自杨澄甫“太极拳体甩全书”一文附文。 “张三丰太极拳论”原文 一举动周身俱要轻灵,尤须贯串。气宜鼓荡,神宜内敛。无使有缺陷

处,无使有凸凹处,无使有断续处。其根在脚,发于腿,主宰于腰,形于手指,由脚而腿而腰,总须完整一气。向前退后,乃能得机得势。有不得机得势处,身便散乱,其病必于腰腿求之。上下前后左右皆然,凡此皆是意,不在外面,有上即有下,有前即有后,有左即有右,如意要向上即寓下意。惹将物掀起而加以挫之之意,斯其根自断。乃坏之速而无疑。虚实宜分清楚,一处有一处虚实,处处总此一虚实,周身节节贯串,无令丝毫间断耳。 长拳者;如长江大海滔滔不绝也!掤、捋、挤、按、採、挒、肘、靠。此八卦也。进步、退步、左顾、右盼、中定。此五行也。掤、捋、挤、按。即干、坤、坎、离四正方也。採、挒、肘、靠。即巽、震、兑、艮四斜角也。进、退、顾、盼、定。即金、木、水、火、土也。合之则为十三势也。(原注云:此系武当山张三丰先师遗论,欲天下豪杰延年益寿,不徙作技艺之末也。) 注:张三丰系是明朝初年,道教武当派著名道教人士。也是太极拳家,太极拳创编者。本人史考,至今无从查证。唯留下此一篇拳论,为后世公认。在上世纪后期,此拳论被人为删改、腰斩、张冠李戴,使之论文不完整。至今在许多书籍中还被误编。本文引自杨澄甫“太极拳体用全书”一书附文。经论证后才确定。

紫云观太极拳宣传短片方案(初稿) 一、项目背景: (一)制作方简介 …… (二)需求方简介 新会紫云观坐落于圭峰山附近凤山脚下,十多年来,紫云观不仅成为葵乡一个亮丽的景点,也成为了张三丰原式太极拳在葵乡的培训推广中心。 而今,紫云观在江门开了一个健身会馆,进一步推广太极拳。 据史料载,新会紫云观原址在会城象山南簏。唐宋年间,古冈州象山麓有一紫云洞,道教信徒在洞中布教活动。清同治元年(1862年),有道士在紫云洞内奉祀吕洞宾祖师。传说吕祖为当地百姓消灾造福,非常灵验。因此,紫云洞香火鼎盛,游人香客络绎不绝,是著名的道教宫观,可惜早已荒废。 为弘扬道教文化,恢复旧观,上世纪90年代,信众倡议重建紫云洞。在热心人士积极倡导和地方政府的支持下,1996年经广东省宗教事务部门批准,由“谭兆慈善基金”捐资,易地重建道教活动场所,改名为紫云观,2002年6月26日建成,现已成为新会著名的旅游风景区。 入住宫内的10多位道士,来自陕西楼观台、八仙宫等著名道观,经新会宗教局考查备案,具有较高的宗教文化素质。现任主持刘嗣传是新会政协第12届常委,他在太极拳领域颇有造诣,多次应邀到国内外进行学术交流,使新会紫云观及太极拳名扬四海。 二、项目概况 (一)本宣传片策划制作的基本思路 1、主题:武当健身 2、突出太极拳以柔克刚、招式柔和、追求自身与外在环境和谐统一的特点,向人们推广它是一项老少咸宜,集养生医疗、技击护身和艺术造型于一体的武术运动,且入门招式简易,适合大多数人学习。 3、拍摄突出太极拳与场景和谐结合,表现其特有的柔和美,利用视觉震撼吸引观众,吸引人们学习太极拳。 (二)影片主旨 1、宣传紫云观位于江门的健身会馆

四十二式太极拳动作分解 第一段 〈一〉起势 1. 垂手立正 2. 向左开步 3. 两手平提 4. 曲膝下按〈二〉右揽雀尾 1. 右转撇脚 2. 丁步右抱 3. 弓步左掤 4. 向左旋腰 5. 丁步左抱 6. 右转开步 7. 弓步右掤 8. 左抱右拈 9. 后坐左捋 10.弓步前挤 11.后坐反掤 12.左转扣脚 13.丁步斜按〈三〉左单鞭 1.(勾手)转体开步 2. 弓步左推〈四〉提手 1. 后坐扣脚 2. 右转平摆 3. 换重提腿 4. 翘脚合掌〈五〉白鹤亮翅 1. 左转下捋 2. 撤步抱球 3. 右转提手 4. 虚步亮掌〈六〉搂膝拗步(二式) 1. 右落左拨 2. 丁步反提 3. 弯肘开步 4. 搂膝推掌 5. 后坐撇脚 6. 丁步反提 7. 弯肘开步 8. 搂膝推掌〈七〉撇身捶 1. (东北)后坐撇脚 2. 丁步握拳 3. 上步提拳 4. 弓步撇拳〈八〉捋挤势(二式) 1. 后坐扣脚 2. 弓步平抹 3. 丁步左捋 4. 上步搭手 5. 弓步前挤 6. 后坐扣脚 7. 弓步平抹 8. 丁步右捋 9. 上步搭手 10.弓步前挤〈九〉进步搬拦捶 1. 后坐撇脚 2. 左转伸掌 3. 丁步抱拳 4. 摆步搬拳 5. 拦掌上步 6. 弓步冲拳〈十〉如封似闭 1. 穿手翻掌 2. 后坐脱手 3. 跟步前按 第二段 〈十一〉开合手 1. 右转开手 2. 左坐合手〈十二〉右单鞭1开步转掌2.弓步分掌. 〈十三〉肘底捶 1. 换重扣脚 2. 左转托掌 3. 丁步右抱 4. 摆步左分 5. 跟步右摆 6. 翘脚穿掌〈十四〉转身推掌(二式) 1. 撤步反提 2. 左转弯肘 3. 跟步推掌(北) 4. 转体反提 5. 弯肘上步 6. 跟步推掌 (南) 〈十五〉玉女穿梭(二式) 1. 撤步伸掌 2. 丁步左捋 3. 出步搭手 4. 弓步右掤 . 跟步反掤 6. 换重出步 7. 右架左推 8. 左转扣脚 9. 弓步平抹 10.丁步右捋 11.出步搭手 12.弓步左掤 13.跟步反掤 14.换重出步 15.左架右推〈十六〉右左蹬脚 1. 后坐扣脚 2. 弓步绞臂 3. 丁步叉抱 4. 提膝反掌 5. 开掌蹬脚 6. 收腿抱掌 7. 落步穿掌 8. 弓步绞臂 9. 丁步叉抱〈十七〉掩手肱捶 1. 丁步合臂 2. 铲步压掌 3. 马步开掌 4. 右坐握拳5. 弓步冲拳〈十八〉野马分鬃(二式) 1. 左转捋掌 2. 右转搭臂 3. 弓步横列 4. 后坐摆掌 5. 提膝托掌 6. 弓步穿掌 7. 后坐撇脚 8. 提膝托掌 9. 弓步穿掌 第三段 〈十九〉云手(三式)1. 后坐扣脚 2. 左转摆掌 3. 右坐云转 4. 左云换重 5. 反掌并步 6. 右云换重 7. 反掌开步 8. 左云换重 9. 反掌并步 10.右云换重 11.反掌开步 12.左云换重13. 反掌并步〈二十〉独立打虎 1. 撤步探掌 2. 左转下捋(扣脚) 3. 独立贯拳《二一〉右分脚 1. 右转叉抱 2. 开掌分脚〈二二〉双峰贯耳 1. 收腿并掌 2. 落步垂手 3. 弓步贯拳〈二三〉左分脚 1. 后坐开掌 2. 丁步叉抱 3. 提膝反掌 4. 开掌分脚《二四〉转身拍脚 1. 点步沉肘 2. 右转叉抱 3. 踢腿拍脚〈二五〉进步栽捶 1. 落步左拨 2. 出步握拳 3. 弓步栽捶〈二六〉斜飞势 1. 后坐撇脚 2. 丁步交臂 3. 右转开步 4. 裆步斜靠 〈二七〉单鞭下势 1. 换重右碾 2. 摆掌勾手 3. 仆步穿掌〈二八〉金鸡独立(二式) 1.(弓步)撩掌勾手 2. 提膝挑掌 3. 退后落步 4. 提膝挑掌〈二九〉退步穿掌 1. 退步穿掌 第四段 〈三十〉虚步压掌 1. 后坐扣脚 2. 左拨右搂 3. 虚步压掌《三一〉独立托掌 1. 提膝托掌 〈三二〉马步靠 1. 摆步左拨 2. 收步握拳 3. 出步搭臂 4. 半马步靠〈三三〉转身大捋 1. 后坐旋掌 2. 并步平托 3. 左转平捋 4. 撤步左捋 5. 裆步压肘〈三四〉歇步擒打 1. 换重右转 2. 右掤左穿 3. 左转撇脚 4. 歇步擒打〈三五〉穿掌下势 1. 收脚提掌 2. 撤步摆掌 3. 仆步穿掌《三六〉上步七星 1. 弓步挑掌 2. 虚步叉拳〈三七〉退步跨虎 1. 撤步右搂 2. 左落右格 3. 提膝挑掌〈三八〉转身摆莲 1. 扣脚落步 2. 转身穿掌 3. 虚步伸掌 4. 摆腿拍脚〈三九〉弯弓射虎 1. 独立摆掌 2. 落步按捋 3. 弯肘对拳〈四十〉左揽雀尾 1. 后坐撇脚 2. 右转伸掌 3. 丁步右抱 4. 弓步左掤 5. 右抱左拈 6. 后坐右捋捋 7. 弓步前挤 8. 后坐拖掌 9. 弓步前按〈四一〉十字手 1. 后坐扣脚 2. 右转开掌 3. 左坐沉肘 4. 叉抱并步〈四二〉收势 1. 反掌下按 2. 立正还原

张三丰太极拳及内功理论 一、大道论 (一)上篇 夫道者,统生天、生地、生人、生物而名,含阴阳动静之机,具造化玄微之理,统无极,生太极。无极为无名,无名者,天地之始。太极为有名,有名者,万物之母。因无名而有名,则天生、地生、人生、物生矣。 今专以人生言之。父母未生以前,一片太虚,托诸于穆,此无极是也。无极为阴静,阴静阳亦静也。父母施生之始,一片灵气投入胞中,此太极是也。太极为阳动,阳动阴亦动也。自是而阴阳相推,刚柔相摩,八卦相荡,则乾道成男、坤道成女矣。故男女交媾之初,男精女血,混成一物,此即是人身之本也。嗣后而父精藏于肾,母血藏于心,心肾脉连,随母呼吸,十月形全,脱离母腹。斯时也,性浑于无识,又以无极伏其神,命资于有生,复以太极育其气。气脉静而内蕴元神,则曰真性。神思静而中长元气,则曰真命。浑浑沦沦,孩子之体,正所谓天性天命也。 人能率此天性,以复其天命,此即可谓之道,又何修道之不可成道哉!奈何灵明日著,知觉日深,血气滋养,岁渐长成,则七情六欲,万绪千端,昼夜无休息矣。心久动而神渐疲,精多耗而气益惫,生老迫而病死之患成,并且无所滋补,则疾病频生。而欲长有其身,难矣。 观此生死之道,人以为常,诚为可惜。然其疾病临身,亦有求医调治,望起沉疴,图延岁月者,此时即有求生之心,又何益乎?予观恶死之常情,即觅长生之妙术,辛苦数年,得闻仙道。

仙道者,长生之道也,而世人多以异端目之。夫黄老所传,亦正心、修身、治国、平天下之理也,而何诧为异端哉?人能修正身心,则真精、真神聚其中,大才、大德出其中。圣经曰:“安而后能虑”,富哉言乎!吾尝论之矣,有如子房公之安居下邳,而后能用汉报韩;诸葛君之安卧南阳,而后能辅蜀伐魏;李邺侯之安养衡山,而后能兴唐灭虏。他若葛稚川之令勾漏,赵清源之刺嘉州,许真君之治旌阳,是皆道成住世,出仕安民者。彼其心,不皆有君父仁义之心哉? 予也不才,窃尝学览百家,理综三教,并知三教之同此一道也。儒离此道不成儒,佛离此道不成佛,仙离此道不成仙。而仙家特称为道门,是更以道自任也,复何言哉!平充论之曰:“儒也者,行道济世者也;佛也者,悟道觉世者也;仙也者,藏道度人者也”。各讲各的妙处,合讲合的好处,何必口舌是非哉?夫道者,无非穷理尽性以至于命而已矣。孔子隐诸罕言,仙家畅言之、喻言之,字样多而道义微,故人不知耳。 人由天地而育,亦由父母而生。含阴阳动静之机,具造物玄微之理。人能体生身之道,顺而用之,则鼻祖耳孙,嗣续而成;逆而用之,则真仙上圣,亦接踵而出,同其理也。《悟真篇》云:“修身之事,不拘男女。此金丹大药,虽愚昧野人得之,立登仙位”。不拘贵贱贤愚、老衰少壮,只要素行阴德,仁慈悲悯,忠孝信诚,全于人道,仙道自然不远也。又须洞晓阴阳,深参造化,察其真伪,得阴阳之正气,觅汞铅之真宗,方能换骨长生,居不夜之天,玩长春之景,与天地同久,日月同明,此正大丈夫分内事也。至于旁门邪径,御女采阴,服炼三黄,烧饵八石,是旁门无功也。又有以按摩、导引、吐纳、呵嘘,修服药草为养生之方者,虽能暂去其疾,难逃老衰命尽,而被达人耻笑也。伯端翁云:“闭息一法,若能忘机绝念,亦可入定出神”。奈何精气神属阴,宅舍难固,不免有迁徙之苦。

太极拳介绍以及其健身原理分析 太极拳是我国民族传统体育项目之一, 它是人们在长期的生活实践中创造和逐步发展起来的一种具有技击效果和保健作用的运动方式。随着国民经济的发展,人民健身需求日益强,太极拳运动也得到了不断地创新和推广,逐渐为广大群众所接受,成为许多人日常健身的重要内容之一。全民健身的需求不断刺激着太极拳的发展,太极拳的发展在某种程度上也推动着全民健身的发展。太极拳之所以发展速度快, 练习人数多, 其主要原因是太极拳在形成及发展过程中, 兼容了传统哲学、古代医学、拳学、兵学、美学等, 特别是与易经八卦学说有着较密切的渊源。结合导引、吐纳, 使气与力合, 着重内壮, 成为整体性和内外统一性的内功拳运动, 使意识、呼吸和动作三者密切协调配合, 因而在逐渐形成独特的拳术运动的同时, 融拳、哲、医三理于一身, 具有别具一格的技击、哲理和健身等多重功能的优秀传统运动项目。本文阐述太极拳的保健养生作用、太极拳的中医学研究以及太极拳对人体各系统的影响。 1.太极拳介绍 太极拳是中国武术的一种,归类为内家拳,1949年后被国家体委统一改编作为强身健体之体操运动、表演、体育比赛用途。太极拳的主要特点动作呈弧型,连贯而圆活,其结合了古代的导引术和吐纳术,吸取了古典哲学和传统的中医理论而形成的一种内外兼练、柔和、缓慢、轻灵的拳术。 新派太极是中国国家体委武术研究院以杨式风格为主,并吸收了陈、吴、武、孙多家太极的特点,自1957年以来先后创编的多套新编太极套路。国家套路主要有:八式、十六式、二十四式、三十二式、四十二式、四十八式、八十八式太极拳。另外,针对不同的门派,又创编了杨氏四十式、陈氏五十六式、吴式四十五式、孙氏七十三式和武式四十六式太极拳。. 运动特点中正安舒、轻灵圆活、松柔慢匀、开合有序、刚柔相济,动如“行云流水,连绵不断”。这种运动既自然又高雅,可亲身体会到音乐的韵律,哲学的内涵,美的造型,诗的意境。在高级的享受中,使疾病消失,使身心健康。 套路介绍太极拳以“掤、捋、挤、按、采、挒、肘、靠、进、退、顾、盼、定”等为基该方法。动作徐缓舒畅,要求练拳时正腰、收颚、直背、垂肩,有飘然腾云之意境。清代拳师称“拳势如大海,滔滔而不绝”。太极拳很重视练气,就是修炼人体自身的精神力,这是太极拳作为内家功夫的特点之一。 2.太极拳健身原理分析 太极拳融武术、气功为一体, 是中华传统保健体育的精萃, 它能使练习者收到健身、修身、防身之功效。 2.1太极拳的养生价值 太极拳的练拳过程实质上是以动养形, 又兼养神以静养形, 又兼养神, 达到形神共养, 强身益寿的一完整的养生法。这既符合太极拳阴阳之道, 又与中国统养生法相吻合, 所以深受人们的喜爱。 2.1.1太极拳对形的养生价值 形包括人体的大脑、组织、细胞、脏腑、关节、筋骨、韧带、皮肉、经脉及充满其间的精、气、血、津等等, 是一切生命活动的基础。对脏腑的作用。太极拳首要任务之一就是以丹田为内中轴, 将腹胸部开合的运动与深长呼吸、气沉丹田、五弓形变化、活腰壮肾等运动相合为一体, 使五脏六腑受到轻松、柔和、缓慢、方圆的揉搓、挤压和按摩。 对运动系统的作用。太极拳特别强调以内中轴引动腰脊(外中轴) , 依次带动关节, 使人体内外进行轻、松、满、圆的整体性武术运动。这样必然会使人体各系统特别是腰和四肢都得到良好的刺激, 增强其柔韧性、协调性和力量, 将人体筋骨肌肉练得又有弹性又有力量, 加强关节和骨骼的固定性和平稳性, 从而保证关节2.1.2 太极拳对神的养生价值

张三丰原式太极拳图解 万籁声整理

万籁声先生1932年(时年三十岁)时,在湘办国术训练所所演练的张三丰“原式太极拳”影印图解,现由万老(八十四岁)交本刊首次在国内公开刊出,以明太极拳源流。张三丰原式太极拳博大精深,其“劈太极”,超出推手之外,可以应付任何形式的对抗。原本张式太极传入河北刘德宽后,刘传赵鑫洲,赵又传万籁声。目前图内武林挖珍掘宝,尤以张式太极为最难得。万先生原本系影印直排,今除改直排为横排版外,并重新绘图,其它一切照旧。 太极拳目次 (一)太极拳源流 (二)太极拳论 (三)太极拳行功全图次序 1 预备式两拳握置腰眼下 2 半面向左转两目平视 3 提手上式斜开右步 4 左向挤手上左步 5 右向挤手不动步 6 揽雀尾外转凡三 7 手挥琵琶左向 8 提手上式上右步犹有二手乃右下左上左下右上 9 搂膝拗步开左步 10 揽雀尾里转凡三 11 搂膝拗步上右步 1

12 揽雀尾里转 13 搂膝拗步开左步 14 揽雀尾里转 15 进步搬拦锤进左脚半步 16 如封似闭凡两手,先撤后进 17 提手上式斜开右步收左步 18 抱虎归山开右步,右手搂膝出左手,右手抱回,右脚虚点前面,右拳在左肘下 19 肘底看锤退右步翻出左手,左脚在前 20 倒辇猴凡四手,先倒退左步,出左手,右掌撤回 21 斜飞式开右步 22 手挥琵琶左向 23 提手上式上右步,如前法,犹有二手 24 海底针左向 25 撤步赛通臂共有四手,第三手时撤右步,以左手向后贯下 26 上步挤上右步 27 白鹤亮翅不动步 28 云手凡四手 29 高探马起右脚,手翻时,右手均在里 30 转身左右分脚先右后左 31 搂膝拗步凡四手 32 搂膝栽锤上左步,右拳在左手外 33 翻身撇身锤右手右腿,翻身向后压下 34 披身踢脚上左步,踢右脚,不落下退回,再开左步,左手推出 35 翻身二起脚上左步,右手拍右脚,再左手拍左脚落下 36 转身蹬脚右向转身,右脚蹬出 2

42式太极剑剑谱(带方向) ( 1 )起势(东)( 22 )仆步穿剑(右)(东) ( 2 )并步点剑(稍偏东北)( 23 )蹬脚架剑(左)(东) ( 3 )弓步削剑(西南)( 24 )提膝点剑(左)(西南) ( 4 )提膝劈剑(西南)( 25 )仆步横扫(正东偏北) ( 5 )左弓步拦(东)( 26 )弓步下截(右、左)(稍偏东北) ( 6 )左虚步撩(稍偏东南) ( 27 )弓步下刺(稍偏东北) ( 7 )右弓步撩(东)( 28 )右左云抹(正北偏东)(左)( 8 )提膝捧剑(东)( 29 )右弓步劈(稍偏东南) ( 9 )蹬脚前刺(东)( 30 )后举腿架剑(稍偏东南) ( 10 )跳步平刺(东)( 31 )丁步点剑(稍偏东南) ( 11 )转身下刺(东南) ( 32 )马步推剑(稍偏东南) ( 12 )弓步平斩(西北)( 33 )独立上托(西) ( 13 )弓步崩剑(西北)( 34 )进步挂点(西) ( 14 )歇步压剑(稍偏西南) ( 35 )歇步崩剑(东) ( 15 )进步绞剑(稍偏西南) ( 36 )弓步反刺(西北) ( 16 )提膝上刺(稍偏西南) ( 37 )转身下刺(西南) ( 17 )虚步下截(正西偏北)( 38 )提膝提剑(正南偏东) ( 18 )右左平带(西) ( 39 )行步穿剑(东南) ( 19 )弓步劈剑(西) ( 40 )摆腿架剑(正南偏西) ( 20 )丁步托剑(西北)( 41 )弓步直刺(南) ( 21 )分脚后点(东北)( 42 )收势(南) 注:方向为定式胸部方位,东(或西)与套路方向一致;西南(或东南)与套路方向夹角成45度;稍偏东南(或西南)与套路方向夹角成30度;正东偏南(或北)与套路方向夹角小于30度。 起势面向南,第1段1-11式运行方向向东,第2段12-21式运行方向向西,第3段22-32式运行方向向东,第4段33-40式运行方向向西。

陈式太极拳32式拳谱 陈式太极拳32式拳谱1、预备式 2、金刚捣碓 3、懒扎衣 4、六封四闭 5、单鞭 6、十字手 7、金刚捣碓 8、庇身锤 9、青龙出水 10、双推掌 11、三换掌 12、倒卷肱 13、退步压肘 14、中盘 15、白鹤亮翅 16、斜行拗步 17、闪通背 18、掩手肱锤 19、大六封四闭 20、单鞭

21、前招后招 22、野马分鬃 23、大六封四闭 24、单鞭 25、运手 26、双摆莲 27、铁叉 28、上步七星 29、退步跨虎 30、转身双摆莲 31、当头炮 32、金刚捣碓 陈式太极拳的运动要领陈式太极拳虽有小架、大架之分,但其运动特点基本一致:其在内是意气运动,在外是螺旋缠绕运动。强调在意识主持下,头顶、气沉,放长身肢,通过旋腰转脊带动上肢旋膀转腕,带动下肢旋胯转踝,使肢体在顺逆缠绕中,促成内外相合,节节贯穿。陈式太极拳的动作有快、有慢,一般发劲时和转换时快,动作过渡时慢,陈式太极拳有刚有柔,一般动作的终点刚,过程柔。全套动作在快慢、刚柔、开合、曲直中相互依存、互相转化。 陈式太极拳十大要领是演练陈式太极拳最基本的知识,动作要领是学好陈式太极拳的入门和根本,必须弄通弄懂,在演练时严格遵守:虚灵顶劲、含胸塌腰、松腰养气、分清虚实、沉肩坠肘、以意行气、上下相随、内外相合、招势相连、动中求静。

陈式太极拳的创始鼻祖陈卜 陈氏始祖陈卜全家定居清风岭上的常阳村后,勤劳耕作,兴家立业,为了保卫桑梓不受地方匪盗危害,精通拳械的陈卜在村中设立武学社,传授子孙习拳练武。 陈卜及其后代六世同堂,计有二世陈刚、三世陈琳、四世陈景元、五世陈堂、六世陈宗礼等人。到七世陈思齐、陈思孔、陈思怀三兄弟时开始分家立业。陈思齐传于第八世陈守身,又传于第九世陈我读、陈我讲、陈我诵、陈我漠史弟四人,再由陈我讲传于第十世陈汝信;陈氏另一支四七世陈思怀传于八世陈抚民,由陈抚民传于第九世陈奏乾与陈奏庭二人。 陈王廷 陈王廷(约1509年)又名陈奏庭,系明末文庠生、清初武痒生,文武双全,曾只身闯玉带山,劲阻登封武举李际遇叛乱,为清廷在山东平定盗菲立过战功,在河南、山东负有盛名却不被清廷重用。陈王庭报国无门,收心隐退,在耕作之余,依据自己祖传之一百单八式长拳,博采众家精化,结合易学上有关的阴阳五行之理,并参考传统中医学中有关经络学说及导引、吐纳之术,发明创造出了一套具有阴阳相合、刚柔相济的新型拳术,包括太极拳五路、炮捶一路、双人推手及刀、枪、棍、剑、锏、双人粘枪等器械套路。 陈王庭老年能够造拳,还与一个叫蒋发的武林高手是分不开的。王庭公早年闯玉带山李际遇山寨时,曾结识李际遇部下一名战将蒋发,此人武艺也相当精湛,传说脚快如飞,可百步追兔。李际遇被清政府镇村后,蒋发落难投奔了陈王庭,以陈王庭为友

48式太极拳拳谱解读 预备 身体自然直立 起势 1.左脚开立,与肩同宽 2.两手前平举 3.屈腿下蹲 一、白鹤亮翅 1.收脚抱手 2.向后退步 3.坐腿转腰分手 4.虚步分掌 二、左搂膝拗步 1.右手前摆 2.转腰摆臂收脚 3.屈臂上步 4.弓步搂手推掌 三、左单鞭 1.转腰坐腿带手 2.收脚抱手 3.转身上步穿手 4.弓步平云手 5.坐腿转腰平云 6.勾手收脚 7.转身上步 8.弓步推掌 四、左琵琶势 1.跟步摆臂 2.坐腿挫手摆臂 3.虚步合手 五、捋挤势(3) (1)1.移脚活步穿掌2.弓腿抹掌3.收脚捋手4.上步搭手5.弓步前挤 (2)1.坐腿扣脚穿手2.3.4.5.同上(3)1.扣脚穿手 2.3.4.5.同上 六、左搬拦捶 1.撇脚转腰分手 2.收脚握拳 3.摆步搬拳 4.收脚转腰摆臂 5.上步拦掌 6.弓步打拳 七、左掤捋挤按 1.转腰撇脚分手 2.收脚抱球 3.转腰上步 4.弓步掤手 5.旋臂送手 6.坐腿后捋 7.转腰搭手 8.弓步前挤 9.坐腿引手后掤10.弓步前按 八、斜身靠 1.转身扣脚分手 2.收脚抱手(两手成十字交叉) 3.上步握拳 4.弓步斜靠 九、肘底捶 1.转身摆掌 2.抱手收脚 3.摆步撑手 4.跟步提手 5.坐腿握拳 6.虚步劈打 十、倒卷肱(4) (1)1.撤手翻掌2.退步屈臂卷肱3.虚步推掌(2)(3)(4)同上 十一、转身推掌(4)

(1)1.撤步碾脚转身2.屈臂上步3.丁步搂手推掌(2)1.碾脚转身2.3.同上 (3)(4)同上 十二、右琵琶势 1.向后撤步 2.坐腿摆臂挫手 3.虚步合手撅臂 十三、搂膝栽捶 1.撤步捋手 2.上步搭手 3.跟步平云手 4.坐腿转腰摆臂 5.屈臂握拳上步 6.弓步搂膝栽捶 十四、白蛇吐信(2) (1)1.转身提拳2.转身摆脚摆掌3.歇步推掌 (2)1.转腰摆臂2.屈臂上步3.歇步推掌 十五、拍脚伏虎(2) (1)1.转腰展臂2.上步抡臂3.抡臂拍脚4.盖步摆臂5.转身上步6.弓步贯拳 (2)1.扣脚穿手2.3.4.5.6.同上 十六、左撇身捶 1.坐腿扣脚翻手 2.弓步分手 3.收脚握拳 4.上步举拳 5.弓步撇拳 十七、穿拳下势 1.撇脚转腰分手 2.收脚握拳 3.穿拳开步 4.仆步穿拳 十八、独立撑掌(2) (1)1.弓腿挑拳2.收脚翻掌3.独立撑掌 (2)1.落脚上步收手2.3.同上 十九、右单鞭 1.退步伸掌 2.坐腿后捋 3.旋臂搭手 4.弓步平云 5.坐腿转腰平云 6.勾手收脚 7.转身 上步8.弓步推掌 二十、右云手(3) (1)1.坐腿转腰左云松勾2.右云翻掌收脚 (2)1.转腰左云翻掌出脚开步2.右云翻掌收脚并步 (3)1.左云翻掌出脚2.右云翻掌收脚 二一、右左分鬃 1.抱手提脚 2.转腰出步 3.弓步采靠 4.转腰撇脚 5.抱手收脚 6.转腰上步 7.弓步采靠 二二、高探马 1.收脚展臂 2.坐腿屈臂 3.虚步探掌 二三、右蹬脚

42式太极拳拳谱

第一段 一、起势 (这是吾师林墨根先生最近发表的练太极拳起式的体会。我今转帖大家共享。 欲精深功夫须熟练起式 四川林墨根 余自从跟杨式太极宗师李雅轩习拳以来,至今近五十年。时刻谨记先师教诲,刻苦练功,不敢有丝毫倦怠。常忆先师练拳,尤重起式,我时时揣之却未能深思其中奥秘。直到2002年,83岁的我因胃溃疡大出血住进了医院,历经三次大手术,骨瘦如柴,大肉若脱,医学专家断言活不过三个月。躺在病床上,我又想起恩师的教诲,开始专门修练太极拳的起式。躺着,坐着……时时勤练之。不想,如此半年,不仅身体渐渐康复了,而且功夫也精进不少,如今发劲、化劲均得心应手,至此方才领悟我杨式太极拳起式之妙,妙不可言。 首先,起式作为杨式太极拳的第一式是无极生太极的关键所在,能使人身心放松,有助于经络的畅通,促进内气的充盈与运行,调和气血,平衡阴阳,从而促进人体健康。此式既是静功,又是内功,还是气功、养生功。再者,从练拳的放松与稳静,使整趟拳更有拳意,更有气势。尤其重要的是,在太极拳推手时,欲要做到浸人于不知,发人于不觉,此实乃熟练起式而后身、手至轻、至柔之故。 总而言之,欲要精深功夫,必先熟练起式。现将先师所授杨式太极拳起式之练法公诸于世,惟愿太极拳能为人类的健康事业再做贡献。 预备式:两脚跟并拢外八字站立,两臂自然下垂,中指贴裤缝,顶头拔背,两眼平视前方。右脚脚跟提起,以右脚尖点地,向右侧横开半步,随之脚跟着

地,左脚尖内扣,两脚平行,与肩同宽。随后在意念的带领下,缓慢从上到下依次松头顶、松面部、松颈部、松双肩、松胸部、松背部、松腹部、松胯部、松大腿、松双膝、松小腿、松踝关节、松脚背、松脚趾,松至脚底涌泉穴(备注1:松时,意念犹如水流,水流至哪里,就松在哪里,身势立稳,头顶虚灵,尾闾中正。只有全身松开,心意松开,才能达到形态上的松。)如此稍待片刻,让身心稳静下来之后才能开动。开动时要大松大软,仍要保持此稳静(备注2:此为无极式站桩功)。 起式:由以下四个连贯动作完成: 一.两臂徐徐向前提起,似有细绳将其拉起,两后胛缓缓打开,两手掌自然伸直,成舒松自然掌型,掌心向下,掌指朝前,两掌之间的距离略宽于肩。随起随吸气,同时两脚脚趾微微抓地、提肛,收腹(备注3:两臂提起与吸气、两脚抓地、提肛、收腹为同时动作。) 二.当两臂升至与肩同高时,松肩,两臂略向内收,即环状收回,至两指尖的距离与头部同宽(备注4:松肩,两肘自然左右稍开,就使两臂环状收回;环状收回的同时,再次两脚趾抓地,提肛,收腹)。 三.随后,将手肩忘掉,两臂缓缓垂直下落(备注5:两掌掌心向下,似降落伞兜风样缓缓下落。)与此同时松胸部、松背部、松腹部、松胯部、松大腿、松双膝。 四.当两手落至与腰部同高时(这时意念松至双膝),坠肘,两小臂及前胛自然打开,两掌指尖向前,掌心依然向下。直至两臂垂落至身体两侧,松手腕,指尖朝下,中指自然贴至裤缝。这时感觉两臂犹如钟摆,自然悬垂,手指有麻胀感。在这一过程中,松双膝、松小腿、松踝关节、松脚背、松脚趾、松至脚底涌泉穴。