地球半径巧测量

(2006年06月02日10:53:02)

来源:《牛顿科学世界》

两千多年前,哲学家们找到了测量地球半径的方法,只需量一下影子的长度就可以计算出地球的半径。不知读者朋友们能否在一间邻海的房子里只借助一只表和一把皮尺测量地球半径呢?

假如你正在海边度假,住在一家临海旅馆四层的一个房间里,房间视野很开阔。有一个人悬赏说,明天天亮以前,谁要能想出一个相当准确的方法来测量地球半径,将获得一笔奖金,条件是除了借助一只表和一把皮尺外,不能使用特别的仪器。你能做到吗?

先别急着往下看,也不要看图,你先仔细想一想。你就想像你在旅馆里,房间的位置如上所述,免得你走弯路。

答案

你可以测一下房间的窗台离地面有多高,当然也可以问旅馆老板:我们假设为10米。黄昏时分,你趴在旅馆前的海滩上,请你的朋友坐在你房间里把下巴倚在窗台上。为了不使问题过于复杂化,我们可以这样设想,趴着时你的眼睛处在地平面上。当太阳的上边或者说最后一个亮点消失在海平面上时,你按下秒表开始记时。此时,从你朋友那里看,太阳还有一点仍处在海平面上,当太阳消失的一瞬间,

让你的朋友喊声“停!”,你就让秒表停下。你可能会觉得奇怪,不过这中间确实要经过24秒多(准确的结果应该是24.366秒)。

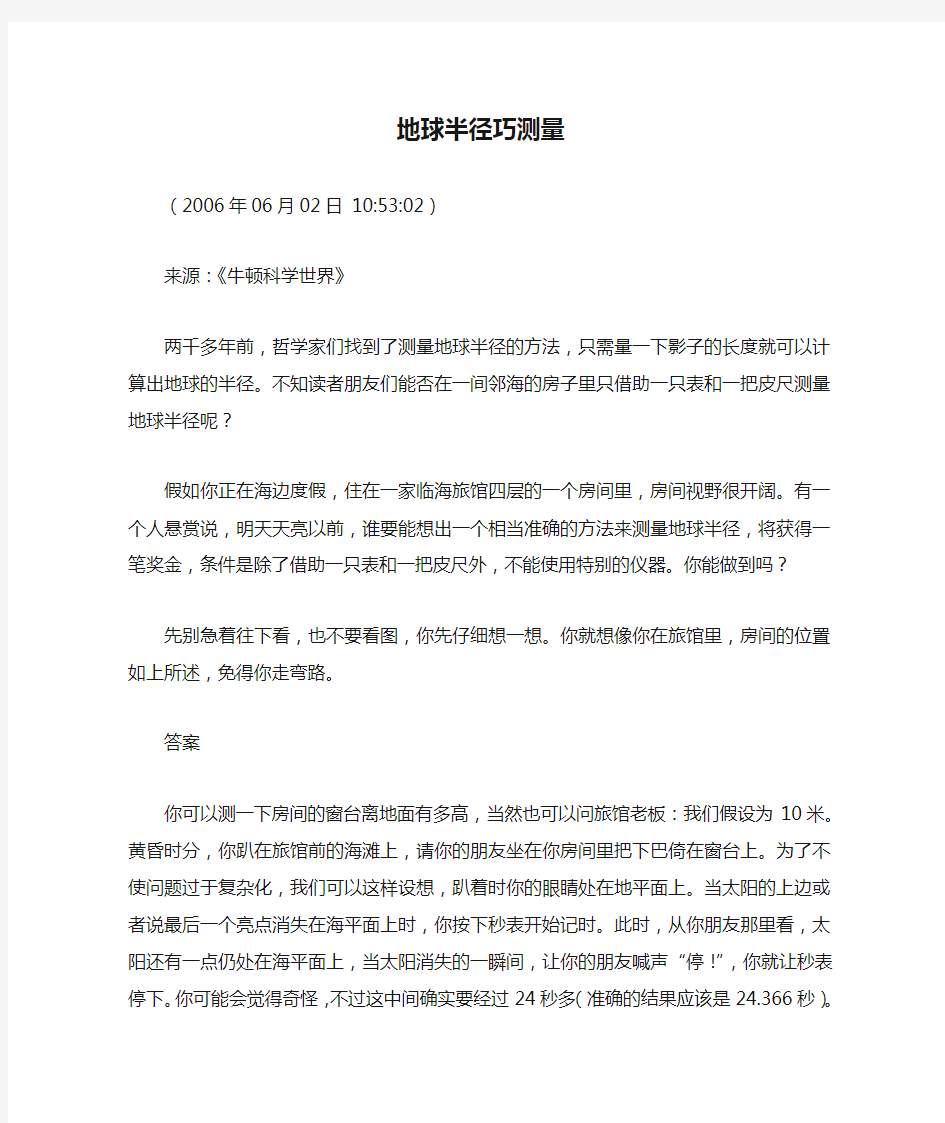

现在,你需要一点三角函数知识来推导出地球半径。如图1所示。对于趴在海滩上的人来说,太阳的上边没入海平面时,太阳发出的光线与地球相切于他趴着的地方,如图上线段AB所示。处于高处的人看到太阳落山时的最后一缕光线,与地球相切的那条线是线段CE。设高处的观察者所在的高度为h,地球的半径为R。三角形ODE是直角三角形。根据余弦定理,直边OD=R与斜边OE=R+h的关系式为R=(R+h)cosθ,其中cosθ是θ角的余弦。另外,我们知道,地球转过这个θ角需要24.366秒(如果不出偏差);因为转一周要用24小时,这样可以得出:θ/360=24.366/(24×3600),结果θ=0.101525º。用一个小计算器可以算出θ的余弦等于0.99999843;代入上面的三角公式,其中h=10米,这样得出R≈6370公里,正好是地球半径。不用三角函数知识,也可以计算出同样的结果,只不过需要比较复杂的几何推理。

站直了和趴下

当然,事情不可能像描述得那么理想,会有各种误差。比如,你的眼睛不可能恰好处在地面上,而且你找的人头脑反应快慢的问题等等,这样得到的数据可能会有5%左右的偏差。如果你的房间在11层,或者最好你的朋友在海边一个巨大的峭壁上,而你在峭壁的底部,通过手机接收他发出的停止指令,这样偏差就会小些。在意大利的拉

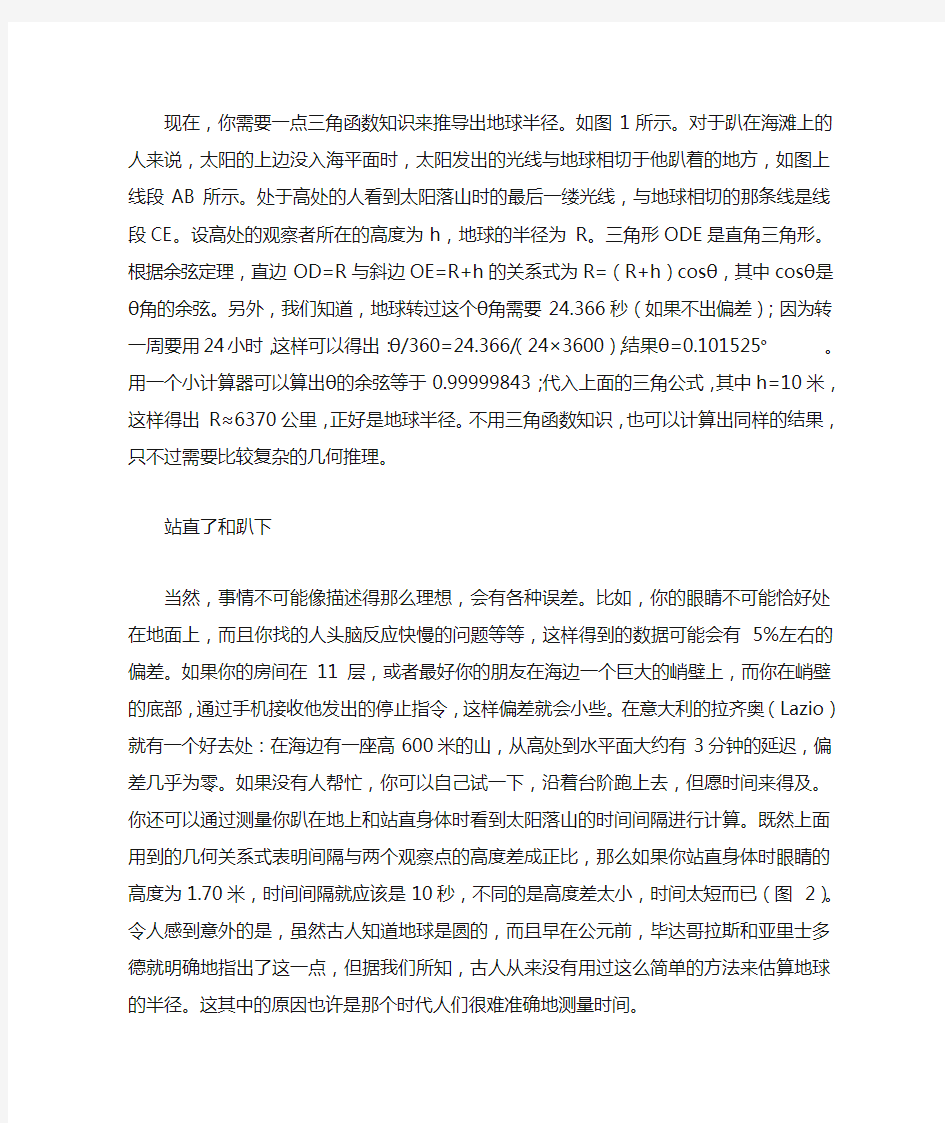

齐奥(Lazio)就有一个好去处:在海边有一座高600米的山,从高处到水平面大约有3分钟的延迟,偏差几乎为零。如果没有人帮忙,你可以自己试一下,沿着台阶跑上去,但愿时间来得及。你还可以通过测量你趴在地上和站直身体时看到太阳落山的时间间隔进行计算。既然上面用到的几何关系式表明间隔与两个观察点的高度差成正比,那么如果你站直身体时眼睛的高度为1.70米,时间间隔就应该是10秒,不同的是高度差太小,时间太短而已(图2)。令人感到意外的是,虽然古人知道地球是圆的,而且早在公元前,毕达哥拉斯和亚里士多德就明确地指出了这一点,但据我们所知,古人从来没有用过这么简单的方法来估算地球的半径。这其中的原因也许是那个时代人们很难准确地测量时间。

井中的太阳

公元前3世纪,他看到太阳光直射入一口井里,并计算骆驼的脚程,最终埃拉托斯特尼测量出地球半径

历史上第一个做此种尝试的是希腊天文学家埃拉托斯特尼(Eratosthenes,公元前280~前190年),他的试验比较复杂。埃拉托斯特尼认为,在赛伊尼(Syene),即位于今天的亚历山大以南的阿斯旺(Assuan),在夏至日的正午,太阳差不多经过天顶:他知道窄窄的井底被照亮。而在亚历山大,情况就不一样了,影子不可能消失,即太阳总是斜射的。他观察了日晷指针(或一根竿子)的影子,而且他还知道太阳射到地球上的光线是平行的,通过计算影子和指针的长

度关系,他得出结论:正午时分,在亚历山大,太阳光会与地面的垂直线有一个7.2º的夹角,相当于地球圆周角的1/50(图3)。

如图所示,因为这个角度与赛伊尼和亚历山大之间的经线弧度相等,于是只需确定这段距离的长度,再乘以50即可。然而在当时,测量这两地之间的距离也非易事。

根据一个驼队走完这段距离平均所花的时间,埃拉托斯特尼得出这段弧长为5000斯塔迪亚(1斯塔迪亚约为178米),那么经圈的周长为5000×50=250000斯塔迪亚,得出半径长为7080公里,大约多出10%。不过,能根据骆驼的脚程计算出这样一个数来已经不错了。

公元前1世纪,希腊哲学家波塞多尼奥斯(Poseidonius)做了进一步努力:这是第一次利用天文方法进行测量,得出的值比埃拉托斯特尼的数值略低。波塞多尼奥斯利用的是洛迪(Rodi)和亚历山大之间的经线,他根据船航行两地用的平均时间,并且根据老人星(Canopus)在同一时刻处在两座城市上的不同位置确定中心角。事实上,这颗星在洛迪处在地平线上时,它的光线则以7.5º的斜角照到亚历山大。在事隔900年后,阿拉伯人开始尝试再一次测量地球半径。他们也是在天文观测的基础进行的,不过任务更艰巨。他们在地上,准确地说就在巴格达附近的平原上,选取了两个参照点竖起木竿。他们得到的结果更加精确,只有3.6%的误差。

阿基米诺怎麽测量地球的半径的方法

提问者:jsy5211 - 一级最佳答案公元前三世纪时希腊天文学家厄拉多塞内斯(Eratosthenes,公元前276—194)首次测出了地球的半径。他发现夏至这一天,当太阳直射到赛伊城(今埃及阿斯旺城)的水井S时,在亚历山大城的一点A的天顶与太阳的夹角为7.2°(天顶就是铅垂线向上无限延长与天空“天球”相交的一点)。他认为这两地在同一条子午线上,从而这两地间的弧所对的圆心角SOA就是7.2°(如图1)。又知商队旅行时测得A、S间的距离约为5000古希腊里,他按照弧长与圆心角的关系,算出了地球的半径约为4000古希腊里。一般认为1古希腊里约为158.5米,那么他测得地球的半径约为6340公里。

其原理为:

设圆周长为C,半径为R,两地间的的弧长为L,对应的圆心角为n°。因为360°的圆心角所对的弧长就是圆周长C=2πR,所以1°的圆心角所对弧长是,即。于是半径为的R的圆中,n°的圆心角所对的弧长L为:

当L=5000古希腊里,n=7.2时,

厄拉多塞内斯这种测地球的方法常称为弧度测量法。用这种方法测量时,只要测出两地间的弧长和圆心角,就可求出地球的半径了。

近代测量地球的半径,还用弧度测量的方法,只是在求相距很远的两地间的距离时,采用了布设三角网的方法。比如求M、N两地的距离时,可以像图2那样布设三角点,用经纬仪测量出△AMB,△ABC,△BCD,△CDE,△EDN的各个内角的度数,再量出M点附近的那条基线MA的长,最后即可算出MN的长度了。

通过这些三角形,怎样算出MN的长度呢?这里要用到三角形的一个很重要的定理——正弦定理。

即:在一个三角形中,各边和它所对角的正弦的比相等。就是说,在△ABC中,有。

在图2中,由于各三角形的内角已测出,AM的长也量出,由正弦定理即可分别算出:

∴MN=MB+BD+DN。

如果M、N两地在同一条子午线上,用天文方法测出各地的纬度后,即可算出子午线1°的长度。法国的皮卡尔(Pi-card.J.1620—1682)于1669—1671年率领他的测量队首次测出了巴黎和亚眠之间的子午

线的长,求得子午线1°的长约为111.28公里,这样他推算出地球的半径约为6376公里。

另外,布设三角网有多种方法,要根据实际情况,布设的网点越少越好。

地球平均半径

6371.004千米

地球赤道半径

6378.140千米

地球极地半径

6356.755千米

地球平均密度

5.518×103千克·米-3

地球质量

5.974×1024千克

地球体积

1.083×1012立方千米

地球表面积

5.11×108平方千米

地球陆地面积

1.49×108平方千米(约为地球表面积的29%)地球海洋面积

3.62×108平方千米(约为地球表面积的71%)地球南北纬30°之间表面积

2.555×108平方千米(约1/2地球表

地球化学勘查样品分析方法 24种主、次元素量的测定 波长色散X 射线荧光光谱法 1 范围 本方法规定了地球化学勘查试样中Al 2O 3、CaO 、Fe 2O 3、K 2O 、 MgO 、Na 2O 、SiO 2、Ce 、Cr 、Ga 、La 、Mn 、Nb 、P 、Pb 、Rb 、Sc 、Sr 、Th 、Ti 、V 、Y 、Zn 、Zr 等24种元素及氧化物的测定方法。 本方法适用于水系沉积物及土壤试样中以上各元素及氧化物量的测定。 本方法检出限:见表1。 表1 元素检出限 计量单位(μg/g ) 方法检出限按下式计算: L D = T I m 2 3B 式中: L D ——检出限; m ——1μg/g 元素含量的计数率; I B ——背景的计数率; T ——峰值和背景的总计数时间。 本方法测定范围:见表2。 表2 测定范围 计量单位 (%)

2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本方法的本部分的引用而成为本部分的条款。 下列不注日期的引用文件,其最新版本适用于本方法。 GB/T 20001.4 标准编写规则第4部分:化学分析方法。 GB/T 14505 岩石和矿石化学分析方法总则及一般规定。 GB 6379 测试方法的精密度通过实验室间试验确定标准测试方法的重复性和再现性。 GB/T 14496—93 地球化学勘查术语。 3 方法提要 样品经粉碎后,采用粉末压片法制样。用X射线荧光光谱仪直接进行测量。各分析元素采用经验系数法与散射线内标法校正元素间的基体效应。 4 试剂 4.1 微晶纤维素:在105℃烘2h~4h。 5 仪器及材料 5.1 压力机:压力不低于12.5MPa。 5.2 波长色散X射线荧光光谱仪:端窗铑靶X射线管(功率不低于3kW),仪器必须采用《波长色散X射线荧光光谱仪检定规程(JJG810—93)》检定合格。 5.3 氩甲烷(Ar/CH4)混合气体,混合比为9∶1。 5.4 低压聚乙烯塑料环,壁厚5 mm,环高 5 mm,内径φ30 mm, 外径φ40mm。 6 分析步骤 6.1 试料 6.1.1 试料粒径应小于0.074mm。 6.1.2 试料应在105℃烘6 h~8h,冷却后放入干燥器中备用。 6.2 试料片制备 称取试料(6.1)4g,均匀放入低压聚乙烯塑料环中(5.4),置于压力机(5.1)上,缓缓升压至10MPa,停留5s,减压取出。试料片表面应光滑,无裂纹。若试料不易成型,应用微晶纤维素(4.1)衬底,按上述步骤重新压制,直至达到要求为止,也可以使用微晶纤维素衬底和镶边的方法制备成试料片。

土壤地球化学测量工作设计说明书 1.1项目概况 1.1.1项目来源 (略) 1.1.2工作周期、成果提交时间 (略) 1.2 目标任务 通过开展1∶10000土壤地球化学测量扫面,圈定并评价地球化学异常。通过综合分析,优选地球化学异常和找矿靶区,为进一步工作指出找矿方向和提供本区基础地球化学资料。 1.3工作区概况 (略) ********矿区拐点坐标表表1

2、以往工作程度 2.1区域地质、物化探工作 (略) 2.2矿区化探工作程度 1991~1993年,***************在*************开展了1∶5万水系沉积物地球化学测量工作,在矿区内圈定了T4号水系沉积物异常区。 2.3以往工作存在的问题 通过以往化探工作,虽然在在矿区内圈定了T4号水系沉积物异常区。并在异常区内发现了5条含矿构造破碎蚀变带,但限于投入少,工作程度低,因此对预查区的化探异常尚不能进行准确定位。急提高化探工作程度,准确圈定化探异常范围,为寻找金多金属矿床提供更准确的基础地球化学资料。 3、地质矿产及地球化学特征 3.1工作区地质概况 (略) 3.1.1矿区地质特征 (略) 3.1.2地层及岩性 (略)

3.1.3构造 (略) 3.1.4岩浆岩 (略) 3.1.5围岩蚀变 (略) 3.1.6矿体地质特征 (略) 3.2地球化学景观特征 土壤主要为黄壤、黄粘土。土壤发育,A、B、C层位清晰、明显,一般厚0.5~2.0米,B层较发育。综上所述,区内物理、化学风化较强烈,淋滤作用不明显,土壤层发育,适宜开展土壤地球化学测量工作 4 工作部署 4.1工作部署原则 根据本次土壤测量工作的目的和任务,从工作区实际出发,参照2003年1月1日颁布实施的《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范》及其他有关规范和技术方法的要求,在前期地质工作的基础上,运用现代成矿理论,采用有效找矿手段在本区开展土壤测量工作。 本次土壤测量工作总体部署的基本原则主要以矿区已发现的5条(Ⅳ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ)含矿构造破碎蚀变带为重点目标,在综合分析已有的地质、物化探资料的基础上,遵循“由浅入深、由稀到密、

地球化学找矿习题集 一、填空题 1.地球化学找矿具有对象的微观化,分析测试技术是基础,擅于寻找隐伏矿体和准确率高、速度快、成本低。的特点。 2.地球化学找矿的研究物质主要是岩石、土壤、水系沉积物、水、气体和生物。 3.地球化学找矿的研究对象是地球化学指标(或物质组成)。 4.应用地球化学解决地球表层系统物质与人类生存关系。 5.应用地球化学研究方法可以分为现场采样调查评价研究与实验研究。 6.元素在地壳的分布是不均匀的,不均匀性主要表现在空间和时间两方面。 7.克拉克值在0.1%以下的元素称为微量元素,其单位通常是ppm(或10-6)。 8.微量元素的含量不影响地壳各部分基本物理、化学性质,但是在特定的条件下,可以富集而形成矿床。 9.戈尔德施密特根据元素的地球化学亲和性,将元素分为亲铁元素、亲硫(亲铜)元素、亲氧(亲石)元素、亲气元素和亲生物元素。 10.元素迁移的方式主要有化学-物理化学迁移、机械迁移和生物-生物化学迁移。 11.热液矿床成矿过程中,成晕元素主要呈液相迁移,迁移方式主要有渗透迁移和扩散迁移两种。 12.影响元素沉淀的原因主要有PH变化、Eh变化、胶体吸附、温度变化和压力变化。 13.地壳中天然矿物按阴离子分类,常见有含氧化合物、硫化物、卤化物和自然元素。 14.地球化学异常包括异常现象、异常范围、异常值三层含义。 15.地球化学省实质是以全球地壳为背景的规模巨大的一级地球化学异常。 16.地壳元素的丰度是指地壳中化学元素的平均含量,又称为克拉克值。 17.地壳中元素的非矿物赋存形式包括超显微非结构混入物、类质同象结构混入物、胶体或离子吸附和与有机质结合。

方法验证报告 检测项目:钡、铍、铋、铈、钴、铯、铜、镧、 锂、镍、铅、锑、钪、锶、钍 方法名称及编号: 《区域地球化学样品分析方法第3部分:钡、铍、铋等15个元素量的测定电感耦合等离子体质 谱法》DZ/T 0279.3-2016 二O二O年四月

一、方法依据: 根据DZ/T 0279.3-2016电感耦等离子体质谱法测定区域地球化学样品水系沉积物和土壤中钡、铍、铋等15个元素量的含量。 二、方法原理 试料用氢氟酸、硝酸、高氯酸分解,并赶尽高氯酸,用王水溶解后转移到聚四氟乙烯罐中,定容摇匀。分取澄清溶液,用硝酸(3+97)稀释至1000倍。将待测溶液以气动雾化方式引入射频等离子体,经过蒸发、原子化、电离后,根据待测元素的离子质荷比不同用四级杆电感耦合等离子体质谱仪进行分离并经过检测器检测,采用校准曲线法定量分析待测元素量。样品基体引起的仪器响应抑制或增强效应和仪器漂移可以使用内标补偿。 三、仪器、试剂及标准物质 3.1 仪器 电感耦合等离子体质谱仪--安捷伦7900 感量天平--赛多利斯科学仪器有限公司 3.2 试剂 3.3 标准物质

四、样品 4.1 样品采集和保存 按照HJ/T166的相关规定进行土壤样品的采样和保存,样品采集和保存应使用塑料或玻璃容器,采样量不少于500g,新鲜样品小于4℃时可保存180天。 4.2 样品的制备 将采集的土壤样品放置于风干盘中自然风干,适时压碎、翻动,检出砂砾、植物残体。 在研磨室将风干的样品倒在有机玻璃板上,用木锤敲打,压碎,过孔径2mm尼龙筛,过筛后的样品全部置于无色聚乙烯薄膜上,充分搅匀,用四分法取两份,一份留样保存,一份用作样品细磨。 用于细磨的样品混匀,再用四分法分成四份,取一份研磨到全部过孔径0.074mm筛,装袋待分析。 4.3 样品前处理 称取约0.10g(精确到0.0001g)样品,置于50ml聚四氟乙烯(PTFE)烧杯中,用少量水湿润,加10ml硝酸、10ml氢氟酸和2.0ml 高氯酸,将烧杯置于250℃的电热板上蒸发至高氯酸冒烟约3min,取

在人类历史上,第一个对地球的周长进行测量,是由公元前3世纪的古希腊数学家埃拉托斯芬完成的,并且他也是比较精确地测算出地球周长的第一人。他才智高超,多才多艺,在天文、地理、机械、历史和哲学等领域里,也都有很精湛的造诣,甚至还是一位不错的诗人和出色的运动员。 人们公认埃拉托斯芬是一个罕见的奇才,称赞他在当时所有的知识领域都有重要贡献,但又认为,他在任何一个领域里都不是最杰出的,总是排在第二位,于是送他一个外号'贝塔"。意思是第二号。能得到"贝塔"的外号是很不容易的,因为古代最伟大的天才阿基米德,与埃拉托斯芬就生活在同一个时代!他们两人是亲密的朋友,经常通信交流研究成果,切磋解题方法。大家知道,阿基米德曾解决了"砂粒问题",算出填满宇宙空间至少需要多少粒砂,使人们瞠目结舌。大概是受阿基米德的影响吧,埃拉托斯芬也回答了一个令人望而生畏的难题:地球有多大? 怎样确定地球的大小呢?埃拉托斯芬想出一个巧妙的主意:测算地球的周长。地球是一个大球体,怎么来测量地球的周长呢?这是当时确实是一件伤脑筋的事,许多人想尽了办法也没能解决这个问题。埃拉

托斯芬经过认真观察,苦思冥想,终于找出了一个巧妙地测算地球周长的方法。埃拉托斯芬生活在亚历山大城里,在这座城市正南785Km 处,另有一座城市叫做塞尼。塞尼城中有一个十分有趣的现象,每年夏至日这一天中午12点,阳光都能直射城中一口枯井的底部,这就是说,每到夏至日这天正午,太阳就正好悬挂在塞尼城的正上方,即太阳直射塞尼城。亚历山大城与塞尼城几乎同在一条子午线上,在同一时刻,亚历山大城却没有这样的景象,太阳稍微偏离直上的位置。由此埃拉托斯芬受到了启示。于是在一个夏至日的正午,他在城里竖起一根小木棍,动手测量直上的方向与太阳光之间的夹角(如图中的∟2),测得这个夹角为7.2度,它等于360度的五十分之一,由圆的知识知∟1叫做圆心角,根据圆心角度数等于它所对的弧的度数,因为∟1=∟2,所以它的度数也等于360度的五十分之一。故图中表示亚历山大城和塞尼城距离的那段圆弧的长度,应该等于圆的周长的五十分之一,也就是说亚历山大城和塞尼城的实际距离正好是地球周长的五十分之一。于是只要测出亚历山大城到塞尼城的实际距离,再乘50,就是地球的周长。埃拉托斯芬测量的结果为:地球周长等于39250K m。地球的形状如一个鸭蛋,近似于一个球体,半径取6370Km,可求得地球的周长为40003.6Km,与39250Km相差不多。可见当时埃拉托斯芬的测算是比较准确的 。古人怎樣測量地球的周長? 這是古老的難題。當然,今天有了精密的測量儀器,它已不成為什麼困難的問題了。公元前240年,古希臘的數學家Eratosthenes已經應用巧妙的方法測算出地球的周長。

3—8 土壤地球化学测量规范 (DZ/T 0145-94) 1 主题内容与适用范围 1.1 本标准规定了土壤地球化学测量工作中主要方法、技术要求和规则。 1.2 本标准适用于金属矿产地质勘查。铀矿、地热、非金属矿产地质勘查的土壤测量工作也可参照执行。 2 引用标准 GB/T 14496 地质矿产地球化学勘查名词术语 DZ/T 0011 地球化学普查规范(比例尺1:50 000) DZ/T 0075 地球化学勘查图图式,图例及用色标准 3 总则 3.1 土壤地球化学测量(简称土壤测量),是以土壤为采样对象所进行的地球化学勘查工作。 3.2 土壤地球化学测量主要用于矿产勘查的详查阶段,也可用于在区域调查、普查阶段中水系沉积物测量无法进行的地区。 3.3 土壤地球化学测量可用于找矿以及各类异常和矿化点的查证、评价,也可为地质填图提供信息。 3.4 区域调查和普查的土壤测量方法,其主要技术要求,按化探区域调查和化探普查的规范执行。 3.5 用于金属矿产地质勘查的土壤测量应选择在残坡积层发育地区进行。 4 工作设计 4.1 资料收集 编写土壤测量的工作设计前,一般应收集和分析以下资料: 地质矿产部1995-01-27批准1995-12-01实施 ·929·

a. 测区的地理和交通、生活情况以及测地资料; b. 测区及外围地质特征,矿产、矿床类型和成矿规律,矿床氧化淋失程度等特点; c. 测区及外围以往地质、物探、化探、遥感等的工作程度和工作成果; d. 测区的地形、地貌、水文、气象,第四纪覆盖物(尤其是土壤)的类型,植被特征,人工污染情况等有关资料; e. 表生作用对指示元素的影响及表生赋存状态。 4.2 方法有效性与技术试验 4.2.1 野外踏勘 编写设计前应对测区进行必要的现场踏勘工作、取得第一手资料,以了解所收集资料方法技术的有效性,其内容包括: a. 检查核对所收集资料的可靠程度; b. 确定试验地点和测区的有效范围; c. 实地考察工区的交通、生活及工作条件。 4.2.2 设计前的技术实验 4.2.2.1 有前人工作过的测区或邻区,设计时其主要技术指标和方案可参照前人的工作成果。如果认为资料不足,可补作部分技术试验。 4.2.2.2 前人未工作过的地区、特殊景观、为寻找特殊矿种、特殊矿产类型为目的的地区,必须开展技术实验。试验内容包括:采样层位(深度),采样介质,样品加工方案,指示元素及指标,采样布局,采样网度和方法等。 4.2.2.3 技术试验的一般要求 a. 试验剖面应布置在主要的、有代表性的矿床和覆盖物地段。每条剖面的两端必须各有3—-5个点落在背景地段上。 b. 采样层位(深度)和加工方案试验,一般选择在揭露过矿体的探槽或浅井上(见附录A)。如果地表工程不理想或没有工程,可以用一般剖面方法,按不同深度采样。指示元素和测网试验一般与层位和粒度在同一剖面进行。剖面数量不得少于三条。 ·930·

地球半径巧测量 两千多年前,哲学家们找到了测量地球半径的方法,只需量一下影子的长度就可以计算出地球的半径。不知读者朋友们能否在一间邻海的房子里只借助一只表和一把皮尺测量地球半径呢? 假如你正在海边度假,住在一家临海旅馆四层的一个房间里,房间视野很开阔。有一个人悬赏说,明天天亮以前,谁要能想出一个相当准确的方法来测量地球半径,将获得一笔奖金,条件是除了借助一只表和一把皮尺外,不能使用特别的仪器。你能做到吗? 先别急着往下看,也不要看图,你先仔细想一想。你就想像你在旅馆里,房间的位置如上所述,免得你走弯路。 答案 你可以测一下房间的窗台离地面有多高,当然也可以问旅馆老板:我们假设为10米。黄昏时分,你趴在旅馆前的海滩上,请你的朋友坐在你房间里把下巴倚在窗台上。为了不使问题过于复杂化,我们可以这样设想,趴着时你的眼睛处在地平面上。当太阳的上边或者说最后一个亮点消失在海平面上时,你按下秒表开始记时。此时,从你朋友那里看,太阳还有一点仍处在海平面上,当太阳消失的一瞬间,让你的朋友喊声“停!”,你就让秒表停下。你可能会觉得奇怪,不过这中间确实要经过24秒多(准确的结果应该是24.366秒)。 现在,你需要一点三角函数知识来推导出地球半径。如图1所示。对于趴在海滩上的人来说,太阳的上边没入海平面时,太阳发出的光线与地球相切于他趴着的地方,如图上线段AB所示。处于高处的人看到太阳落山时的最后一缕光线,与地球相切的那条线是线段CE。设高处的观察者所在的高度为h,地球的半径为R。三角形ODE是直角三角形。根据余弦定理,直边OD=R与斜边OE=R+h的关系式为R=(R+h)cosθ,其中cosθ是θ角的余弦。另外,我们知道,地球转过这个θ角需要24.366秒(如果不出偏差);因为转一周要用24小时,这样可以得出:θ/360=24.366/(24×3600),结果θ=0.101525º。用一个小计算器可以算出θ的余弦等于0.99999843;代入上面的三角公式,其中h=10米,这样得出R≈6370公里,正好是地球半径。不用三角函数知识,也可以计算出同样的结果,只不过需要比较复杂的几何推理。 站直了和趴下 当然,事情不可能像描述得那么理想,会有各种误差。比如,你的眼睛不可能恰好处在地面上,而且你找的人头脑反应快慢的问题等等,这样得到的数据可能会有5%左右的偏差。如果你的房间在11层,或者最好你的朋友在海边一个巨大的峭壁上,而你在峭壁的底部,通过手机接收他发出的停止指令,这样偏差就会小些。在意大利的拉齐奥(Lazio)就有一个好去处:在海边有一座高600米的山,从高处到水平面大约有3分钟的延迟,偏差几乎为零。如果没有人帮忙,你可以自己试一下,沿着台阶跑上去,但愿时间来得及。你还可以通过测量你趴在地上和站直身体时看到太阳落山的时间间隔进行计算。既然上面用到的几何关系式表明间隔与两个观察点的高度差成正比,那么如果你站直身体时眼睛的高度为1.70米,时间间隔就应该是10秒,不同的是高度差太小,时间太短而已(图2)。令人感到意外的是,虽然古人知道地球是圆的,而且早在公元前,毕达哥拉斯和亚里士多德就明确地指出了这一点,但据我们所知,古人从来没有用过这么简单的方法来估算地球的半径。这其中的原因也许是那个时代人们很难准确地测量时间。 井中的太阳 公元前3世纪,他看到太阳光直射入一口井里,并计算骆驼的脚程,最终埃拉托斯特尼测量出地球半径 历史上第一个做此种尝试的是希腊天文学家埃拉托斯特尼(Eratosthenes,公元前280~前190年),他的试验比较复杂。埃拉托斯特尼认为,在赛伊尼(Syene),即位于今天的亚历山大以南的阿斯旺(Assuan),在夏至日的正午,太阳差不多经过天顶:他知道窄窄的井底被照亮。而在亚历山大,情况就不一样了,影

附录A(规范性附录) 地球化学普查水系沉积物测量记录卡 图幅名称(或地区):采样日期:年月日 记录:采样:审核:第页 22

记录卡填写说明1 地球化学普查水系沉积物测量记录卡填写说明 A 主标识符:C2。规定:岩石为1;水系沉积物为2;土壤为4。 B 样品号:N7。图幅名拼音代码+采样大格编号+小格代码+小格样号,如:MP234B1。该样品号中:MP-茅坪幅代码;234-大格号;B-小格号;1,B小格第一个样号)。 C 原始样号:被重复采样的样品号 D 图幅代号:N10。1:50000地形图图幅号,如H49E007008 E 横坐标: N8。统一确定为高斯6度带,记录带号+横坐标精确到m。如20428303 F 纵坐标: N7。高斯6度带精确到m。如3395158 G海拔高程:N4。采样点高程坐标,以米为单位。从地形图等高线或通过GPS直接读取。 H 水系级别:C1。记录:1 、一级水系;2、二级水系;3、三级水系。 I 采样部位:C1。采样点位于水系的位置,用代码表示:1:河底;2:水线附近;3:河漫滩上;4:水塘入口处 J 样品组分:C3。记录3位数:分别代表样品中粗砂(第1位)、细砂(第2位)和淤泥及有机物(第3位)含量。此三项为样品的沉积物组分,以编码方式分级填写,分为:0:无;1:少量(<30%);2:中量(30~70%);3:大量(>70%),三者之和不能超过100%。K 样品颜色:C2。1、灰黑色;2、灰色;3、褐色;4、灰黄色;5、红色;6、砖红色;7、灰绿色。 L 地质时代:C4。记录所控汇水域内地质时代。记录地质时代符号。沉积地层按出露情况适当并层;侵入岩记录主要侵入期。 M 岩石类型:C4。填写该点所控制汇水面积内占优势的基岩类型,参见“区域地球化学勘查规范”附录B表B2。 N 矿化蚀变:C1。记录矿化蚀变程度。0、无;1、弱;2、中等;3、强烈。 O 地貌类型:C1。1、平原-准平原;2、低山-丘陵;3、山地-峡谷;4、高山-深谷;5、高原;6、高寒山地;7、盆地;8、沼泽洼地;9、岩溶石山。 P 植被:C1。0,无;1,稀疏,浅薄,覆盖度<1/3;2,中等,覆盖度在1/3~2/3间;3,茂密,浓厚,覆盖度>2/3。 Q 岩溶类型:C1。指在岩溶区采样位置的岩溶类型(非岩溶区不填)。编码为:1:峰丛峰林洼地;2:峰丛峰林谷地;3:岩溶平原;4:岩溶穹窿盆地;5:岩溶石山及丘陵。 R 污染:C1。指采样点上游汇水域存在的污染源:0,无;1,矿山采冶;2,工业生产;3,居民生活。 S GPS文件号:N6。指采样点某GPS坐标数据转存入计算机内的批次文件。要求以GPS 手持机编号后四位数+录入的第n批数(n为两位数)。每批坐标存点宜在500个以内。 T GPS ID号:N3。GPS手持机对采样点自动定点形成的顺序号码。该号码与采样号一一对应,不可更改。如采样点上重复自动定点,宜自行保存不得删除;或采样点被遗忘自动定点,亦不得手动添加补充,均待转录计算机后再据记录资料做删除或添加补充处理。U 标记位置:记录书写采样点标记的具体位置。标记须清楚明显。

电(磁)法地球物理观察仪器的现况与发展趋势 (V1.0,草稿) 编写:陈德鹏 DEPENGCHEN@https://www.doczj.com/doc/2c14248349.html, 中南大学信息物理工程学院地球物理 2009年9月2日星期三

目录 一、总述 (3) 二、高密度电法仪 (4) 2.1起源、历史、发展现况 (4) 2.2主流商用高密度电法仪 (8) 2.3高密度电法仪的技术发展 (10) 三、激电仪器 (11) 3.1时间域激电仪 (13) 3.2频率域激电仪 (14) 四、瞬变电磁仪 (16) 4.1西方地面瞬变电磁仪器 (17) 4.2西方航空瞬变电磁仪器 (19) 4.3国产地面瞬变电磁仪 (21) 4.4国产航空瞬变电磁仪 (22) 4.5瞬变电磁仪的技术发展方向 (22) 五、大地电磁仪 (23) 5.1大地电磁法简介 (23) 5.2国内外大地电磁仪早期情况 (24) 5.3国外大地电磁仪器列表 (25) 5.4国内大地电磁仪器现况 (28) 5.5大地电磁仪的发展展望 (29) 六、探地雷达 (29) 6.1探地雷达的定义和分类 (29) 6.2探地雷达的起源、早期应用和发展(1904年~1980年) (30) 6.3国外研究机构探地雷达研究情况 (31) 6.4国外商业探地雷达发展情况 (32) 6.5国内外商业雷达列表 (34) 6.6国内探地雷达发展现况 (35) 6.7探地雷达仪器发展趋势 (35) 七、中国电(磁)法仪器发展展望 (37)

一、总述 地球物理学在本质上是一门观测科学,它必须采集大量的信息。因此,不可靠信息和信息量的缺乏或不足是任何数学技巧和图像显示所无法弥补的。高精度、高分辨率的观测和实验仪器、设备是地球物理学发展进程中的“前哨”。 新中国成立以来,中国地球物理科学事业的发展曲折, 地球物理仪器的研制经历了兴衰,但在地球物理科学与国民经济的整体发展中, 在社会进步和保障人民生命财产、祖国建设、国防事业等方面, 中国的地球物理仪器发挥了巨大的作用。但是,改革开放30多年来,国民经济飞速发展,地球物理仪器的需求量急剧增长,我国地球物理勘探仪器通过引进、仿制,逐渐有了一些自主知识产权的产品,发展迅速。但是,我国在地球物理勘探科学仪器和装备的研究和制造方面与发达国家相比差距十分明显,对外依赖度过高, 应对遏制的能力脆弱。我国一些技术密集型的高新地球物理勘探设备的绝大部分市场已被美国、加拿大、英国、德国、日本、法国、瑞士、澳大利亚等国家的跨国公司占领。 我国要在地球物理仪器和设备上成为一个创新型国家还有很长一段艰难的路要走,大搞技术引进、以市场换技术、不自主创新,只能成为一个依附性的国家,受制于人。对外合作是提高我国地球物理仪器和设备水平的重要手段,但是在核心技术上,外国人是不会和我们合作的(“大飞机项目”就是血淋淋的例子),还是要走自主创新之路。因此,必须把自主创新作为我国地球物理仪器和设备的产业结构调整和提供地球物理仪器和设备国家竞争力的中心环节来抓。只有走自主创新之路,才能提高我国地球物理仪器和设备的自主研发能力,培养高尖技术人才,形成研究队伍和研究平台,在经济全球化和科技全球化的大

地球大小的测定 欲知任何一个球体的体积和面积,首先要确定它的半径。地球是个近似的圆球体。目前钻井仅能深入地表11公里。因此由地表到地心这一半径的长度是无法直接测量的。测量地球的半径只能用间接的方法。如先测定一条经线圈的周长,再从已知圆周长度来推算出半径之值。测量经线圈的周长,只要知道经线圈上一度的弧长,就可以推算出整个圆周的长度了。 最早实测地球大小的是希腊天文学家埃拉托色尼斯。公元前两百多年,他认定地球为正球体,在埃及选择了差不多同一条经线上的两个城市(图2—3)。六月二十二日夏至那天正午,阳光垂直照射赛恩(Syene)(今阿斯旺城附近)(B),而同一时刻在亚历三大城(A),阳光与铅垂线成7.2?的角度。不难看出,这一角度就是两城之间的纬度差△φ。当时又测知两城的距离为5,000埃及里。这样便可推算经度一度的弧长,从而求得整个经线圈的长度。经线圈长度除以2π,便可获得地球R的长度,即 R=[(5000/7.2)×360]/2π 当时测得地球的半径约合6,200—7,300公里。这一数值与现代实测结果相比,是较为接近的。 我国在唐开十一年(公元723年),南宫说与僧一行(张遂)合作,在今河南省内进行了历史上最早的大规模弧度测量。测得经线一度的弧长约合132.2公里。这一数值虽然比现代所测数值大了20%,但也足以说明我国古代在天文、大地测量方面已具有很高的水平。虽然当时没有进一步推算出地球的半径,但实际上是完成了地球大小的测量工作。 近代大地测量中应用的原理和上述方法一样,只是用测恒星代替测太阳的方法来表示定两地的纬度差。即在同一经线上相距很远的两地A和B,同时测同一恒星和该两地铅垂线 间的夹角,即恒星的天顶距Z A和Z B(图2-4)。两个天顶距的差值Z A-Z B就是该两地的纬度差△φ。 A、B两地的距离可用三角测量法测出。这样的方法所测的结果显然比古代的精度提高了。但实际应用上,测量和计算都很复杂,这里就不作介绍了。 1979年,根据大地测量和地球物理协会决议,采用有关地球形状,大小和重力的数据如下: 地球的赤道半径a 6,378,137米 地球的极半径b 6,356,752米 2a+b 地球的平均半径 3 6,371,008米 a-b 地球的扁率 a 1/298.257

uz中华人民共和国地质矿产行业标准nZ/T 0145一 94 土壤地球化学测量规范 1995一01一27发布 1995一12一01实施 中华人民共和国地质矿产部发布 中华人民共和国地质矿产行业标准 1 主题内容与适用范围 1.1 本标准规定了土壤地球化学测量工作中主要方法、技术要求和规则. 1.2 本标准适用于金属矿产地质勘查。铀矿、地热、非金属矿产地质勘查的土壤测量工作也可参照执行。 2 引用标准 UB/T 14496 地质矿产地球化学勘查名词术语 DZ/T 0011 地球化学普查规范(比例尺 1:50 000) DZ/T 0075 地球化学勘查图图式,图例及用色标准 3 总则 3.1 土壤地球化学测量(简称土壤Nii量),是以土壤为采样对象所进行的地球化学勘查工作。 3.2 土壤地球化学测量主要用于矿产地质勘查的详查阶段,也可用于在区域调查、普查阶段中水系沉积物测量无法进行的地区. 3.3 土壤地球化学测量可用于找矿以及各类异常和矿化点的查证、评价,也可为地质填图提供信息。 3.4 区域调查和普查的土壤测量方法.其主要技术要求,按化探

区域调查和化探普查的规范执行。 3.5 用于金属矿产地质勘查的土壤测觉应选择在残坡积层发育地区进行。 4 工作设计 4.1 资料收集 编写土壤测量的工作设计前,一般应收集和分析以下资料 : a. 测区的地理和交通、生活情况以及测地资料; b. 测区及外围地质特征,矿产、矿床类型和成矿规律,矿床氧化淋失程度等特点; c. 测区及外围以往地质、物探、化探、遥感等的工作程度和工作成果; d. 测区的地形、地貌、水文、气象,第四纪覆盖物(尤其是土壤)的类型植被特征,人工污染情况等 有关资料; e. 表生作用对指示元素的影响及表生赋存状态。 4.2 方法有效性与技术试验 4.2.1 野外踏勘 编写设计前应对测区进行必要的现场踏勘工作、取得第一手资料,以了解所收集资料方法技术的有效性,其内容包括: a. 检查核对所搜集资料的可靠程度; b. 确定试验地点和测区的有效范围; c. 实地考察工区的交通、生活及工作条件。

地球物理相关院士风采

曾融生院士

固体地球物理学家,中科院院士。1924年出生,福建平潭人。1946 年毕业于厦门大学数理系。从1958年开始利用地震波方法研究地壳 结构,开创了中国地球深部构造探测的研究工作,著有《固体地球物 理学导论》 一书。 在中国首次应用地震面波的相速度来研究地壳构造, 发现1974年5月云南昭通大震的多重性, 从而对大地震的破裂过程有 了新的认识。在地球动力学研究中,提出张性盆地和盆地中强震发生 的统一动力学模式,以及印度一欧亚大陆碰撞过程的新模式。1980 年当选为中国科学院院士(学部委员)。

丁国瑜院士

地质学家,中科院院士。?年出生,河北高阳人。1952年北京大学地 质系毕业。1959年获苏联莫斯科地质勘探学院副博士学位。长期从事新 构造、地震构造和地震危险性预测研究。在建立我国地震监测、分析预 报系统方面作了大量开创性工作。提出了我国地壳现代破裂网络与地震 活动关系的模型, 率先编制了中国活断层滑动速率图和现代板内运动图, 并主编了中国活断层图集。在活动构造、古地震、活断层习性、活断层 分段以及这些方面的研究成果在许多重大工程地震危险性评价中的应用 作出了贡献。 1980年当选为中国科学院院士(学部委员) ,1985年

当选为第三世界科学院院士。 。

马宗晋院士

马宗晋,1955年毕业于北京地质学院普查系,1961年中国科学院地 质研究所研究生毕业。他是地质学家、减灾专家和全球构造的探索者, 节理构造定性分析、 渐进式地震预报模式和全球三大构造系统的创立者。 曾获首届李四光地质科学奖,国家级有突出贡献的中青年科学家。现为 中国地震局地质研究所名誉所长,国家科技部国家计委国家经贸委自然 灾害综合研究组组长,1991年当选为中国科学院学部委员。

陈运泰院士

人类如何测量地球半径 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

人类是如何测量地球半径的 地球半径是指从地球中心到其表面(平均海平面)的距离。地球不是一个规则的物体。首先,它不是正球体,而是椭球体,准确地说是一个两极稍扁,赤道略鼓的扁球体;其次,地球的南极、北极也不对称,就海平面来说,北极稍凸,南极略凹;第三,地球的外部地形起伏多变(这对测量地球半径是没有影响的)。平均大约3959英里千米) 公元前三世纪时希腊天文学家厄拉多塞内斯(Eratosthenes,公元前276—194)首次测出了地球的半径。他发现夏至这一天,当太阳直射到赛伊城(今埃及阿斯旺城)的水井S时,在亚历山大城的一点A的天顶与太阳的夹角为°(天顶就是铅垂线向上无限延长与天空“天球”相交的一点)。他认为这两地在同一条子午线上,从而这两地间的弧所对的圆心角SOA就是°(如图一)。又知商队旅行时测得A、S间的距离约为5000古希腊里,他按照弧长与圆心角的关系,算出了地球的半径约为40000古希腊里。一般认为1古希腊里约为米,那么他测得地球的半径约为6340公里。 近代测量地球的半径,还用弧度测量的方法,只是在求相 距很远的两地间的距离时,采用了布设三角网的方法。比如 求M、N两地的距离时,可以像图2那样布设三角点,用经纬 仪测量出△AMB,△ABC,△BCD,△CDE,△EDN的各个内角的 度数,再量出M点附近的那条基线MA的长,最后即可算出MN的长度了。 而在现代,测量地球半径的方法越来越多,方法也很简单了,有时用一秒表和尺子就可以成功。 比如:你站在海边,太阳光穿过地平线到达你的眼睛,此时你的位置是在A点,高出地球的那段距离就是你的身高;趴到地上后,由于高度变低,所以你看不到太阳了,当地球

地球半径巧测量 (2006年06月02日10:53:02) 来源:《牛顿科学世界》 两千多年前,哲学家们找到了测量地球半径的方法,只需量一下影子的长度就可以计算出地球的半径。不知读者朋友们能否在一间邻海的房子里只借助一只表和一把皮尺测量地球半径呢? 假如你正在海边度假,住在一家临海旅馆四层的一个房间里,房间视野很开阔。有一个人悬赏说,明天天亮以前,谁要能想出一个相当准确的方法来测量地球半径,将获得一笔奖金,条件是除了借助一只表和一把皮尺外,不能使用特别的仪器。你能做到吗? 先别急着往下看,也不要看图,你先仔细想一想。你就想像你在旅馆里,房间的位置如上所述,免得你走弯路。 答案 你可以测一下房间的窗台离地面有多高,当然也可以问旅馆老板:我们假设为10米。黄昏时分,你趴在旅馆前的海滩上,请你的朋友坐在你房间里把下巴倚在窗台上。为了不使问题过于复杂化,我们可以这样设想,趴着时你的眼睛处在地平面上。当太阳的上边或者说最后一个亮点消失在海平面上时,你按下秒表开始记时。此时,从你朋友那里看,太阳还有一点仍处在海平面上,当太阳消失的一瞬间,

让你的朋友喊声“停!”,你就让秒表停下。你可能会觉得奇怪,不过这中间确实要经过24秒多(准确的结果应该是24.366秒)。 现在,你需要一点三角函数知识来推导出地球半径。如图1所示。对于趴在海滩上的人来说,太阳的上边没入海平面时,太阳发出的光线与地球相切于他趴着的地方,如图上线段AB所示。处于高处的人看到太阳落山时的最后一缕光线,与地球相切的那条线是线段CE。设高处的观察者所在的高度为h,地球的半径为R。三角形ODE是直角三角形。根据余弦定理,直边OD=R与斜边OE=R+h的关系式为R=(R+h)cosθ,其中cosθ是θ角的余弦。另外,我们知道,地球转过这个θ角需要24.366秒(如果不出偏差);因为转一周要用24小时,这样可以得出:θ/360=24.366/(24×3600),结果θ=0.101525º。用一个小计算器可以算出θ的余弦等于0.99999843;代入上面的三角公式,其中h=10米,这样得出R≈6370公里,正好是地球半径。不用三角函数知识,也可以计算出同样的结果,只不过需要比较复杂的几何推理。 站直了和趴下 当然,事情不可能像描述得那么理想,会有各种误差。比如,你的眼睛不可能恰好处在地面上,而且你找的人头脑反应快慢的问题等等,这样得到的数据可能会有5%左右的偏差。如果你的房间在11层,或者最好你的朋友在海边一个巨大的峭壁上,而你在峭壁的底部,通过手机接收他发出的停止指令,这样偏差就会小些。在意大利的拉

中华人民共和国地质矿产行业标准 土壤地球化学测量规范 DZ/T 0145-94 1 主题内容与适用范围 1.1本标准规定了土壤地球化学测量工作中主要方法、技术要求和规则。 1.2本标准适用于金属矿产地质勘查。铀矿、地热、非金属矿产地质勘查的土壤测量工作也可参照执行。 2 引用标准 GB/T 14496 地质矿产地球化学勘查名词术语 DZ/T 0011 地球化学普查规范(比例尺1:50000) DZ/T 0075 地球化学勘查图图式,图例及用色标准 3 总则 3.1 土壤地球化学测量(简称土壤测量),是以上壤为采样对象所进行的地球化学勘查工作。3.2 土壤地球化学测量主要用于矿产地质勘查的详查阶段,也可用于在区域调查、普查阶段中水系沉积物测量无法进行的地区。 3.3 土壤地球化学测量可用于找矿以及各类异常和矿化点的查证、评价,也可为地质填图提供信息。 3.4 区域调查和普查的土壤测量方法,其主要技术要求,按化探区域调查和化探普查的规范执行。 3.5 用于金属矿产地质勘查的土壤测量应选择在残坡积层发育地区进行。 4 工作设计 4.1 资料收集 编写土壤测量的工作设计前,—般应收集和分析以下资料: a.测区的地理和交通、生活情况以及测地资料; b.测区及外围地质特征,矿产、矿床类型和成矿规律,矿床氧化淋失程度等特点; c.测区及外围以往地质、物探、化探、遥感等的工作程度和工作成果; d.测区的地形、地貌、水文、气象,第四纪覆盖物(尤其是土壤)的类型,植被特征,人工污染情况等有关资料; e.表生作用对指示元素的影响及表生赋存状态。 4.2 方法有效性与技术试验 4.2.1 野外踏勘 编写设计前应对测区进行必要的现场踏勘工作、取得第一手资料,以了解所收集资料方法技术的有效性,其内容包括: a.检查核对所搜集资料的可靠程度; b.确定试验地点和测区的有效范围; c.实地考察工区的交通、生活及工作条件。 4.2.2 设计前的技术试验 4.2.2.1 有前人工作过的测区或邻区,设计时其主要技术指标和方案可参照前人的工作成果。如果认为资料不足,可补作部分技术试验。

岩石地球化学测量规程 1.引言 根据ZT/DKY-S-2003的要求,为更好的执行ZT/DKY7.5-1C—2003,结合地质矿产行业相关标准的规定,制定本要求。 2.目的和范围 2.1 目的 本要求的目的是规范地球化学勘查岩石测量野外工作的技术要求,保证岩石测量的质量,使其完全满足地质勘查工作需要。 2.2 范围 适用于地质矿产勘查项目中地球化学岩石测量工作及其它专项地球化学勘查项目的岩石测量工作。 3.职责 3.1 本要求的责任部门是生产技术部和各勘查室及项目组。 3.2 生产技术部负责各地质勘查项目中地球化学岩石测量工作进行中和工作结束后对工作质量的检查验收。 3.3 各勘查室根据工作进程负责安排地球化学岩石测量工作,并对工作进行定期的检查和指导。 3.4 项目组成员具体负责地球化学岩石测量工作的实施。 4.管理内容与要求 4.1适用范围 4.1.1为系统地了解不同地层和岩浆岩中元素的含量(或近似丰度),为区域化探异常解释和评价提供资料,同时,也为基础地质研究提供地球化学资料。 4.1.2为在异常查证和矿产普查中,应用岩石地球化学测量,解决矿源层、赋矿层、矿体剥蚀程度、寻找隐伏矿床等提供资料。 4.1.3在区域化探中不适宜采用水系沉积物、土壤、岩屑等方法的地区利用岩石地球

的测量进行区域化探扫面。 4.2采样密度 仅在利用岩石地球化学测量进行区域化探扫面时,其采样密度要求为: 1:20万化探扫面:1个点/1-2km2 1:5万化探扫面:4-12个点/ km2 用作其他目的的岩石测量不作密度要求。 4.3采样布局 4.3.1用作区域化探扫面的岩石测量布局原则同水系沉积物测量。 4.3.2为了解不同地层、岩浆岩中元素丰度值的岩石测量按不同地质构造单元(或沉积相)来布置。对不同时代的沉积岩、变质岩和岩浆岩进行系统采样。 地层以系(或组)为统计单元,每个采样单元应有30件以上样品;岩浆岩以期或主要岩类为采样单元,每个主要岩类至少有7-10件样品,变质岩区以变质建造或分布面积大的主要岩类为采样单元,每个主要岩类样品数一般不少于5件。 4.4采样方法 4.4.1区域化探扫面的岩石测量采样方法和要求: a)沉积岩(含火山岩)样品的采集。主要选取各地质时代研究程度高、代表性好、岩性出露齐全的区域地质调查标准剖面进行,在标准剖面不能满足要求时,可布 置部分辅助剖面或点采少量样品;岩浆岩样品的采集。主要选取各岩类(不同时 代)面积较大的和有代表性的岩体取样,采样剖面应穿过岩体的不同岩性单元; 变质岩样品的采集,应依变质岩的不同类型区别对待,深变质体的采样可参照岩 浆岩类的取样方法,采样要着重考虑变质建造、岩类及其面形分布特征。浅变质 体的采样,可参照沉积岩的采样方法进行。 b)采集岩石样品时,每个样品在采样点周围10-20米范围内,多处采集(3处以上)同一岩性的新鲜岩石碎块(直径应小于30mm)组合成一个样品,重量300克以 上。按岩石测量记录卡的格式记录有关内容,并应附有采样点的地形地质示意图。

中国地震局 年博士研究生入学试题 地球物理研究所2006 地震学 (注意:请将所有答案写在答卷纸上, 满分为100分,时间3小时) 1.解释下列名词。(每小题5分,共30分) ①震级 ②介质品质因子 ③走时曲线 ④面波-面波是地震波的一种,主要在地表传播,能量最大,波速约为3.8千米/秒,低于体波,往往最后被记录到。如果地震非常强烈,面波可能在震后围绕地球运行数日。面波实际上是体波在地表衍生而成的次生波。面波的传播较为复杂,既可以引起地表上下的起伏,也可以是地表做横向的剪切,其中剪切运动对建筑物的破坏最为强烈。 ⑤震相-在地震图上显示的性质不同或传播路径不同的地震波组叫震相。各种震相在到时、波形、振幅、周期和质点运动方式等方面都各有它们自己的特征。震相特征取决于震源、传播介质和接收仪器的特性。由于这些波组都有一定的持续时间,所以不同震相的波形互相重叠,产生干涉,使地震图呈现出一幅复杂图形,以致在一般情况下,只能识别震相的起始。地震学的任务之一就是分析、解释各种震相的起因和物理意义,并利用各种震相特征测定地震的基本参数,研究震源的力学性质和探讨地球内部构造等。 ⑥地震各向异性-地震波速度依赖于观测方向而变化。在地震学中,联系各向异性介质中应力应变的广义弹性张量包含21个独立常数,如果在两个方向性质相同(横向各向同性),就减少为5个独立常数。各向同性介质只有两个独立弹性常数。 2.在地震活动性研究中,b值的含义是什么?在统计b值时需要注意哪些问题?(15分) 频度公系式lgN=a-bm.以上式可以看出,复发周期既为震级的函数,又是a和b 的函数.我们知道b值表示大小地震比例关系,b值与介质均匀程度或应力状态有关,a值是与地震频度有关,a值表示震级为零的地震频度的对数值. 3.简述震源机制解在地学研究中的作用。(10分) 震源机制解不仅可以使人了解断层的类型(是正断层、逆断层还是走滑断层),而且可以揭示断层在地震前后具体的运动情况。 4.推导双层地壳模型中,震源在下地壳内时的首波走时方程。(15分) 5.论述宏观震中与微观震中的物理含义。(10分) 地震时,人们感觉最强烈、地面破坏最严重的地区称为宏观震中。地震发生后,由各地震台记录的地震波到达时间计算得到的震中位置被称为微观震中。而通过地震现场考察,勾画等震线,确定的震中位置被叫做宏观震中。对于同一次地震来说,这两者往往是比较接近的,但也总有一点差异,有时相差还比较明显。为什么会有这样的差异呢?