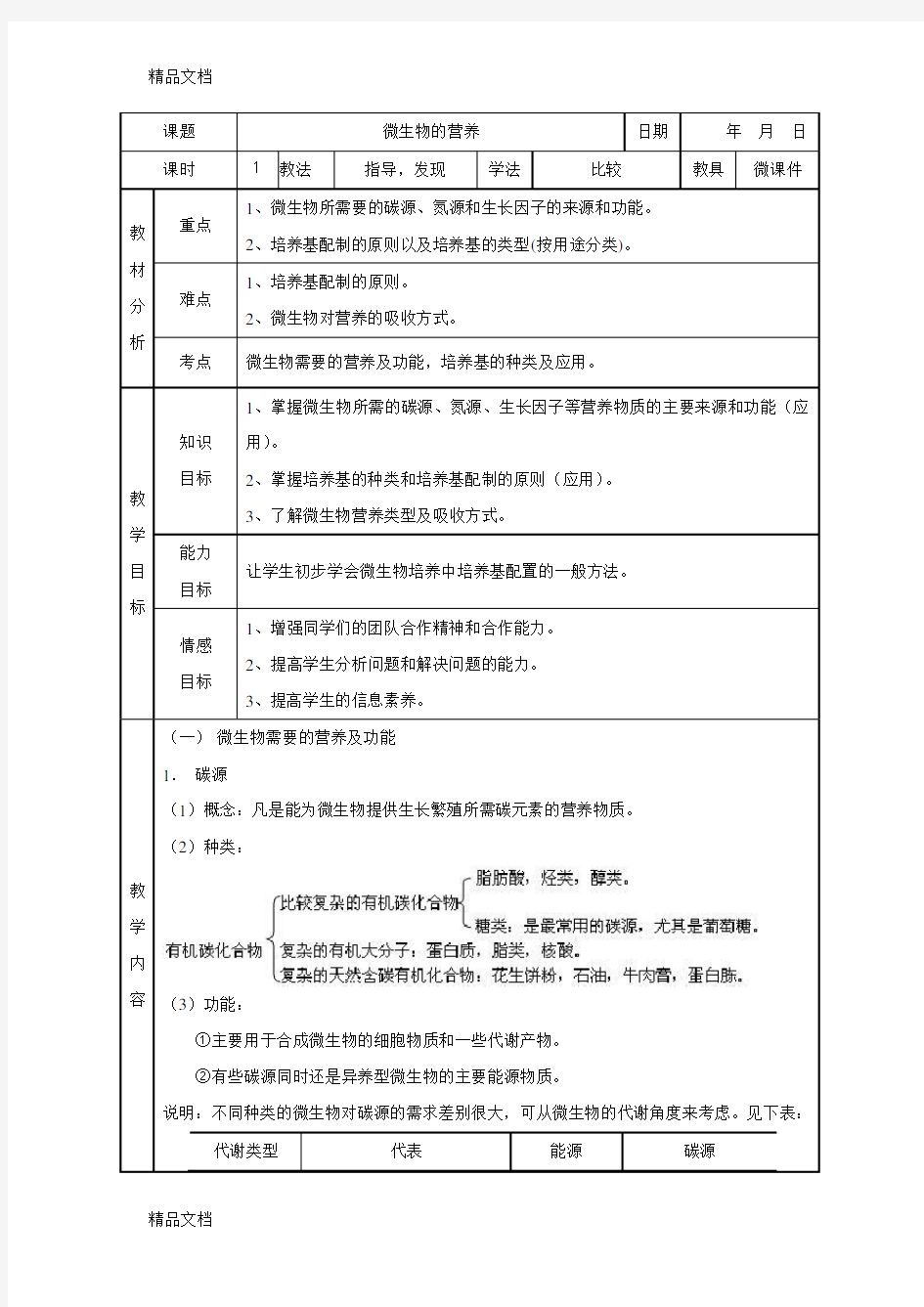

课题微生物的营养日期年月日课时1教法指导,发现学法比较教具微课件

教材分析重点

1、微生物所需要的碳源、氮源和生长因子的来源和功能。

2、培养基配制的原则以及培养基的类型(按用途分类)。

难点

1、培养基配制的原则。

2、微生物对营养的吸收方式。

考点微生物需要的营养及功能,培养基的种类及应用。

教学目标知识

目标

1、掌握微生物所需的碳源、氮源、生长因子等营养物质的主要来源和功能(应

用)。

2、掌握培养基的种类和培养基配制的原则(应用)。

3、了解微生物营养类型及吸收方式。

能力

目标

让学生初步学会微生物培养中培养基配置的一般方法。

情感

目标

1、增强同学们的团队合作精神和合作能力。

2、提高学生分析问题和解决问题的能力。

3、提高学生的信息素养。

教学内容(一)微生物需要的营养及功能

1.碳源

(1)概念:凡是能为微生物提供生长繁殖所需碳元素的营养物质。

(2)种类:

(3)功能:

①主要用于合成微生物的细胞物质和一些代谢产物。

②有些碳源同时还是异养型微生物的主要能源物质。

说明:不同种类的微生物对碳源的需求差别很大,可从微生物的代谢角度来考虑。见下表:代谢类型代表能源碳源

光能自养型蓝细菌,藻类光CO2

光能异养型红螺菌光CO2和简单有机物

化能自养型硝化细菌,铁细菌,硫细菌无机物(氧化) CO2

化能异养型全部真菌和绝大多数细菌有机物(氧化) 有机物

注:甲烷氧化菌只能用甲烷和甲醇作碳源,而洋葱假单胞菌却能利用90多种含碳化合物。2.氮源

(1)概念:凡是能为微生物提供所需氮元素的营养物质。

(2)种类:

(3)功能:主要用于合成蛋白质,核酸以及含氮的代谢产物。

说明:①对于异养微生物来说,含C,H,O,N的化合物既是碳源,也是氮源,还是能源。

②大多数的微生物主要利用无机氮化合物作为氮源,也可利用有机氮化合物作为氮

源。

③只有少数固氮微生物可以利用N2作为氮源,如:根瘤菌,固氮菌,蓝藻。

④对于硝化细菌而言,铵盐和硝酸盐既是氮源又是能源。

3.生长因子

(1)概念:微生物生长不可缺少的微量有机物。

(2)种类:维生素,氨基酸,碱基等。

(3)功能:一般是酶和核酸的组成成分。

4.无机盐

(1)无机盐对微生物正常生命活动的意义:

①构成细胞的各种重要的化学成分。

②参与构成微生物的各种细胞结构。

③一些无机盐是构成酶的重要成分,起到调节微生物代谢的作用。

④调节微生物细胞的渗透压和酸碱度。

(2)NH4+,Fe2+,S可分别作为硝化细菌,铁细菌和硫细菌的能源,也可作为硝化细菌的氮源。

3.根据用途划分:

(1)选择培养基:是在某种培养基中加入某种化学物质,以抑制不需要的微生物的生长,促进所需要的微生物的生长。

如:培养基+青霉素(抑制细菌和放线菌生长)→酵母菌和霉菌

培养基+高浓度食盐(抑制多种细菌的生长)→金黄色葡萄球菌

培养基—氮源→固氮菌

(2)鉴别培养基:是根据微生物的代谢特点,在培养基中加入某种指示剂或化学药品配置而成的,用以鉴别不同种类的微生物。如:

(四)微生物对营养的吸收方式

吸收方式特点代表物质

单纯扩散

营养物质从高浓度向低浓度扩散,不

需要能量和载体。

水、某些气体(O2、CO2)、某些无

机离子、水溶性的小分子物质。

促进扩散

营养物质从高浓度向低浓度扩散,不

需要能量,需要载体。

酵母菌对糖类的吸收主动运输

营养物质从低浓度向高浓度扩散,需

要载体和能量。

大肠杆菌对乳糖的吸收集团转移

除主动运输的特点外,被运输的物质

改变其本身性质。

葡萄糖、甘露糖、果糖、β-半乳糖

苷及嘌呤、嘧啶、乙酸等。

典

型

例

题

1.不同的微生物对营养物质的需要各不相同。下列有关一种以CO2为唯一碳源的自养微生物营养的描述中,不正确的是

A.氮源物质为该微生物提供必要的氮素

B.碳源物质也是该微生物的能源物质

C.无机盐是该微生物不可缺少的营养物质

D.水是该微生物的营养要素之一

2.下列所述环境条件下的微生物,能正常生长繁殖的是

《微生物在生物圈中的作用》教学设计Teaching design of the role of microorganism s in biosphere

《微生物在生物圈中的作用》教学设计 前言:小泰温馨提醒,生物学又称生命科学、生物科学,是一门由经验主义出发,广泛的 研究生命的所有面向之自然科学,内容包括生命起源、演化、分布、构造、发育、功能、 行为、与环境的互动关系,以及生物分类学等。本教案根据生物课程标准的要求和针对教 学对象是初中生群体的特点,将教学诸要素有序安排,确定合适的教学方案的设想和计划、并以启迪发展学生智力为根本目的。便于学习和使用,本文下载后内容可随意修改调整及 打印。 《微生物在生物圈中的作用》是北师大版《生物学》八年级上册 第18章第1节。本节内容包括3个方面: 1、微生物的种类; 2、微生物的特点; 3、微生物的生活。主要阐述微生物是生物圈中种类繁多、分布广泛、个体微小、结构简单的低等生物,由于微生物的代谢 类型多,代谢强度高和繁殖速度极快,使其成为生物圈中的重要 成分。 学情分析 学生对于微生物只是有一个模糊的概念,真正准确认识的学 生并 不多。而本节知识涉及的都是微观生物,对于学生的掌握理解有一定 的难度。抽象的理解有困难,但是形象的理解相对则比较容易。因此,

在实际教学中,通过直观的图片演示,在学生已有生活经验、知识的 基础上,可以纠正、加强他们的认识。对于教材中安排的探究性活动, 平时学生虽然有一定的理论基础,但是缺少足够实践,虽然有探究的 积极性,但探究的科学性把握不到位,需要教师的帮助和引导。 教学目标 1.知识目标 (1)简述什么是微生物,列举常见的类型; (2)概述微生物的生活及微生物在生物圈中的作用。 2.能力目标 通过探究活动的学习,培养学生的探究设计能力、收集材料和处理材料的能力和语言表达能力 3.情感态度和价值观 通过活动的学习使学生具有实事求是的探究精神和重视微生物在生物圈中的作用 教学重点 重点:微生物及其种类,代谢方式及在生物圈中的作用,繁殖特点。 教学难点

§1 微生物的营养要求P75 营养:微生物摄取和利用营养物质的过程。 营养物质:能满足微生物生长、繁殖和进行各种生理活动需要的物质。 微生物细胞培养收集湿菌体 烘干至恒重 干细胞灰分 无机物(盐) 有机物 蛋白质、糖、脂类、核酸、 维生素等及其降解物 分析方法:课本P79水分:70-90%离心、过滤、洗涤高温烘干105℃;低温真空干燥;红外线快速烘干。550℃焚烧 一、微生物细胞 的化学组分 2.细胞化合物的组成: 糖类、脂类、蛋白质、水、无机盐、生长因子、核酸 微生物、动物、植物之间存在“营养上的统一性” 3.化学元素组成: 主要元素:碳、氢、氧、氮、磷、硫、钾、镁、钙、铁 微量元素:锌、锰、钠、氯、钼、硒、钴、铜、钨、镍、硼 微生物、动物、植物之间存在“营养上的统一性” 4.微生物细胞的化学组分特点 (1)、不同的微生物细胞化学组分不同 (2)、同一种微生物在不同的生长阶段,其化学组分也有差异 二、营养物质及其生理功能 P76 1.根据营养物质在机体中的生理功能不同进行分类 五大类(武大):碳源、氮源、水、无机盐、生长因子 六大类(周德庆):碳源、氮源、水、无机盐、生长因子、能源 1、碳源(carbon source) 为微生物提供碳素来源的物质。 1、功能 (1、构成微生物细胞物质,如糖、蛋白质、核酸等

(2、形成代谢产物,如酒精、乳酸等 (3、提供生命活动的能源 2、可作碳源的物质(P80表4-2) 糖类,蛋白质,有机酸,醇类,脂类,烃,CO2,碳酸盐等 碳源谱 必须利用有机碳源无机碳源为(唯一)主要碳源 自养微生物 异养微生物 最适碳源糖类优于其它化合物 单糖优于双糖、多糖 己糖优于戊糖 葡萄糖、果糖优于其他己糖 同一微生物对不同碳源的利用差别-速效碳源和迟效碳源 如葡萄糖和半乳糖同时存在于培养基中时,大肠杆菌先利用葡萄糖(速效碳源),再利用半乳糖(迟效碳源) 不同微生物的碳源谱相差很大 双功能营养物异养微生物的碳源兼作能源 2、氮源(nitrogin source) 为微生物提供氮素来源的物质。 1、功能 (1、构成微生物含氮物质,如蛋白质、核酸等 (2、形成代谢产物,如谷氨酸等 (3、一般不做能源 2、可作氮源的物质(P81表4-3) 蛋白质及其降解物(胨、肽、氨基酸)、硝酸盐、氨盐、N2、尿素、嘌呤、嘧啶、氰化物等 3、异养微生物氮的利用顺序 C.H.O.N> C.H.O.N.x >N.H > N.O 培养基中最常用的有机氮源:牛肉膏、蛋白胨、酵母膏 3、速效氮源和迟效氮源 实例:土霉素发酵生产中添加的玉米浆和花生饼粉 玉米浆:以较易吸收的蛋白质降解产物形式存在,易被利用(速效氮源) 花生饼粉:以大分子蛋白质形式存在,不易被利用(迟效氮源) 发酵生产中的作用不同:前者有利于菌体生长,后者有利于代谢产物形成保持适当的比例,协调菌体生长期和产物形成期,提高土霉素的产量 4、生理酸性盐与生理碱性盐: 以(NH4)2SO4等氨盐作为氮源培养微生物时,由于NH4+被吸收,会导致培养基的pH下降,因而将其称为生理酸性盐; 以NO3-为氮源培养微生物时,由于NO3-被吸收,会导致培养基pH升高,因而将其称为生理碱性盐。 3、无机盐(mineral salts 大量元素:Ca、K 、Mg、Fe等生长所需浓度在10-3-10-4mol/l 微量元素:Zn、Cu、Mn、Co、Mo等生长所需浓度在10-6-10-8mol/l

课题微生物的营养日期年月日课时1教法指导,发现学法比较教具微课件 教材分析重点 1、微生物所需要的碳源、氮源和生长因子的来源和功能。 2、培养基配制的原则以及培养基的类型(按用途分类)。 难点 1、培养基配制的原则。 2、微生物对营养的吸收方式。 考点微生物需要的营养及功能,培养基的种类及应用。 教学目标知识 目标 1、掌握微生物所需的碳源、氮源、生长因子等营养物质的主要来源和功能(应 用)。 2、掌握培养基的种类和培养基配制的原则(应用)。 3、了解微生物营养类型及吸收方式。 能力 目标 让学生初步学会微生物培养中培养基配置的一般方法。 情感 目标 1、增强同学们的团队合作精神和合作能力。 2、提高学生分析问题和解决问题的能力。 3、提高学生的信息素养。 教学内容(一)微生物需要的营养及功能 1.碳源 (1)概念:凡是能为微生物提供生长繁殖所需碳元素的营养物质。 (2)种类: (3)功能: ①主要用于合成微生物的细胞物质和一些代谢产物。 ②有些碳源同时还是异养型微生物的主要能源物质。 说明:不同种类的微生物对碳源的需求差别很大,可从微生物的代谢角度来考虑。见下表:代谢类型代表能源碳源

光能自养型蓝细菌,藻类光CO2 光能异养型红螺菌光CO2和简单有机物 化能自养型硝化细菌,铁细菌,硫细菌无机物(氧化) CO2 化能异养型全部真菌和绝大多数细菌有机物(氧化) 有机物 注:甲烷氧化菌只能用甲烷和甲醇作碳源,而洋葱假单胞菌却能利用90多种含碳化合物。2.氮源 (1)概念:凡是能为微生物提供所需氮元素的营养物质。 (2)种类: (3)功能:主要用于合成蛋白质,核酸以及含氮的代谢产物。 说明:①对于异养微生物来说,含C,H,O,N的化合物既是碳源,也是氮源,还是能源。 ②大多数的微生物主要利用无机氮化合物作为氮源,也可利用有机氮化合物作为氮 源。 ③只有少数固氮微生物可以利用N2作为氮源,如:根瘤菌,固氮菌,蓝藻。 ④对于硝化细菌而言,铵盐和硝酸盐既是氮源又是能源。 3.生长因子 (1)概念:微生物生长不可缺少的微量有机物。 (2)种类:维生素,氨基酸,碱基等。 (3)功能:一般是酶和核酸的组成成分。 4.无机盐 (1)无机盐对微生物正常生命活动的意义: ①构成细胞的各种重要的化学成分。 ②参与构成微生物的各种细胞结构。 ③一些无机盐是构成酶的重要成分,起到调节微生物代谢的作用。 ④调节微生物细胞的渗透压和酸碱度。 (2)NH4+,Fe2+,S可分别作为硝化细菌,铁细菌和硫细菌的能源,也可作为硝化细菌的氮源。

食品微生物 三、微生物的营养个代谢 名词解释 生长因子:是某些微生物维持正常生命活动所不可缺少的、微量的特殊有机营养物,这些物质在某些微生物自身不能合成,必须在培养基中加入。 简单扩散:营养物质通过分子的随机运动透过微生物细胞膜上的小孔进出细胞。其特点是物质由高浓度向低浓度扩散,不需要消耗细胞生物能。 促进扩散:由渗透酶促进的扩散称为促进扩散。 主动运输:营养物质由低浓度向高浓度进行,是逆浓度梯度地被“抽”进细胞内的,因此这个过程不仅需要渗透压,还需要代谢能量。 基因移位:在微生物对营养物质吸收的过程中,还有一种特殊的运输方式。这种方式除具有主动运输的特点外,主要是被转运的物质改变了本身的性质,有化学基团转移到被转运的营养物质上面去。 光能自养:利用光能为能源,以二氧化碳或可溶性的碳酸盐作为唯一的碳源或主要碳源。以无机化合物(水、硫化氢、硫代硫酸钠)为氢供体,还原二氧化碳,生成有机物质。 光能异养:以光能为能源,利用有机物作为供氢体,还原二氧化碳,合成细胞的有机物质。化能自养:其能源和碳源都来自于有机物,能源来自有机物的氧化分解,ATP通过氧化磷酸化产生,碳源直接取自于有机碳化合物。 培养基:是指经人为配制而成的适合微生物生长繁殖和积累代谢产物所需要的营养物质。C/N比:是指培养基中所含C院子的摩尔浓度与N院子的摩尔浓度之比。 生物氧化:是指细胞内一切代谢物所进行的氧化作用。 发酵:如果电子供体是有机化合物,而最终电子受体也是有机化合物的生物氧化过程称为发酵作用。 好氧呼吸:以分子氧作为最终电子受体道德生物氧化过程。 厌氧呼吸:以无机氧化物作为最终电子受体的生物氧化过程。 底物水平磷酸化:异化作用的中间产物高能磷酸转移给ADP,形成ATP。如下述反应 磷酸烯醇丙酮酸+ADP 丙酮酸+ATP 氧化磷酸化:利用生物氧化过程中释放的能量,合成ATP的反应。 光合磷酸化:利用光能合成ATP的反应。 试述微生物的营养物质及其功能 1、水分结合水细胞物质的组成成分,是微生物细胞生活的必要条件 游离水细胞吸收营养物质和排泄代谢产物的溶剂及生化反应的介质 2、碳源物质被微生物用来合成各种代谢产物 3、氮源物质是微生物细胞蛋白质和核酸的重要成分 4、无机元素是微生物细胞结构物质不可或缺的组成成分和微生物生长不可缺少的营养 物质。 5、生长因子某些微生物维持正常生命活动不可或缺的。 微生物常用的碳源和氮源物质有哪些? 碳源物质有机碳源物质糖类、葡萄糖、蔗糖 无机碳源物质二氧化碳或可溶性碳酸盐 氮源物质空气中的分子态氮 无机氮化合物铵态氮、硝态氮和简单的有机氮化物 有机氮化合物蛋白质、氨基酸

神奇的微生物的教学设计 黑龙江省大庆市祥阁学校吉维一邮编163316一、设计思路 新课程倡导“以人为本”、“以培养学生的生物学素养为根本”,使学生能更好地适应社会、适应生活。因此,教师授课时要变决策者为参与者,提高学生的质疑和批判性思维能力,以及用理论知识解决实际问题的能力,最终实现全面提高学生生物学素养为目的。二、教学分析 教材分析:本节课是苏教版生物第9单元第22章第4节的内容。本节课分两课时完成。本节课是第一课时的教学设计,知识目标主要有两个:1描述病毒和细菌的主要特征。 2 举例说明病毒、细菌与人类生活的关系。微生物的结构特征是本节的重点, 学情分析:初二下学期的学生已经基本建立了系统的生物知识体系。对生活中的一些常见疾病也有所了解,具备一定的自学能力,也具有一定的生活基本常识,所以本节内容以学生为主体的学,教师引导为主的教。 教学条件分析:我校每个教室都配有多媒体教学设备,展台,投影屏幕等,所以有利于充分展示学生的探究结果。 三、教学目标 知识目标:1描述细菌和病毒的主要特征 2 举例说出病毒和细菌与人类的关系 能力目标:培养学生收集信息整理信息能力,培养学生独立思考,比较知识的能力。 情感态度与价值观目标:让学生形成合作意识和科学严谨的学习态度。关注微生物与人类关系,树立 事物都是一分为二的辨证观点。 四、教学策略与手段 1 以《超级细菌》这一个学生感性趣的话题作为一条主线贯穿整个教学过程。 2 以学生自学为基础,以学生感兴趣的事件和生活中的常识为切如点,教师适当巧妙引 导各个环节。 3 让学生参与社会热点问题的讨论,勇敢表达自己的观点。在本节教学结束时为下一节 课教学做好铺垫. 教学手段:多媒体演示 教学方法:启发式、讨论式、辩论式的方法 五、重点和难点 重点:细菌和病毒的结构和特征,本节课的情感目标也是一个重点。 难点:细菌和病毒与人类的关系 六、教学过程

微生物的营养 微生物的特点:食谱广、胃口大 营养物质:那些能够满足微生物机体生长、繁殖和完成各种生理活动所需的物质 营养:微生物获得和利用营养物质的过程 营养物质是微生物生存的物质基础,而营养是生物维持和延续其生命形式的一种生理过程。 第一节微生物的营养要求 一、微生物细胞的化学组成 (一)化学元素(chemical element): 大量元素(macro element) :碳、氢、氧、氮、磷、硫、钾、镁、钙、铁(其中前六种占细菌细胞干重的97%)。 微量元素(trace element) : 锌、锰、钠、氯、钼、硒、钴、铜、钨、镍、硼。 微生物、动物、植物之间存在“营养上的统一性”。 组成微生物细胞的各类化学元素的比例常因微生物种类的不同而异,也随菌龄及培养条件不同在一定范围内发生变化。 (二)微生物细胞的化学成分及分析 微生物细胞中的各种元素的存在形式:主要以水、有机物、无机物的形式存在于细胞中。 微生物细胞的化学组成的影响因素:微生物种类、菌龄、培养条件。 (三)元素在细胞内存在形式 上述元素主要以水、有机物、无机盐的形式存在于细胞中:

1、有机物:蛋白质、糖、脂类、核酸、维生素及其降解产物. 2、无机物:①参与有机物组成 ②单独存在于细胞质内以无机盐的形式存在. 3、水:约占细胞总重70%~90%,以游离水和结合水两种形式存在 游离水:干重法可测得; 结合水:不易蒸发、不冻结、也不能渗透,占水总量的17%—28% 。与其他生物细胞相比 ?共同成份:?特殊成份: 水肽聚糖 无机盐胞壁酸 蛋白质磷壁酸 糖类D-型氨基酸 脂类二氨基庚二酸 核酸等吡啶二羧酸等 化学成分及其分析 有机成分:化学方法直接抽提然后定性定量 细胞破碎、获得不同的亚显微结构,然后分析 无机成分:灰分测定 湿重、干重、细胞含水量 二、营养物质及其生理功能

《微生物学》实验教学教案[实验项目] 实验一微生物学试验常用玻璃仪器洗涤及干热灭菌 [教学时数] 3学时 [实验目的与要求] 1.认识微生物实验所需要的各种器皿,了解常用工具和仪器的名称、用途。 2.掌握对玻璃器皿的清洗、包扎方法与干热灭菌的操作过程。 [实验原理] 微生物学实验要求较高的无菌状态,因此,实验所用的器皿,大多数要进行消毒、灭菌从而用以培养微生物,所以对其质量、规格、洗涤和包扎方法均有一定要求。 清洁的玻璃器皿是实验得到正确结果的先决条件,包扎方法要能保证防止污染杂菌。 干热灭菌的原理,空的玻璃器皿一般用干热灭菌。干热灭菌是利用高温使微生物细胞内的蛋白质凝固变性而达到灭菌的目的。细胞内的蛋白质凝固性与其本身的含水量有关,在菌体受热时,当环境和细胞内含水量越大,则蛋白质凝固就越快,反之含水量越少,凝固缓慢。与湿热灭菌相比,干热灭菌所需温度要高(160~170℃),时间要长(1~2h),但干热灭菌温度不能超过180℃,否则,包器皿的纸或棉塞就会烧焦,甚至引起燃烧。 [实验材料与设备] 1.培养皿、大试管、三角瓶6只、烧杯(500ml)2只、烧杯(1000ml)1只、小试管6只、吸管(0.2ml 2支,0.5ml 2支,1ml 2支,5ml 2支)共8支。 2.去污粉、肥皂、清洗剂、毛刷。 3.棉花、扎绳、包扎纸。 [实验步骤] (一)学习下列常用仪器的种类、规格和应用范围 1. 培养皿 由一底一盖组成一套,常用的培养皿皿底直径90 mm,高15mm,皿底皿盖均为玻璃制成。制成平板,可用于分离、纯化、鉴定菌种、活菌计数以及测定抗生素、噬菌体的效价等。 2. 试管 (1)大试管(约18mm×180mm) : 可装倒平板用的培养基,可作制备斜面用(需要大量菌体时用),装液体培养基用于微生物的振荡培养。 (2)中试管[(13~15)mm×(100~150)mm]: 装液体培养基培养细菌或做斜面用,用于细菌、霉菌、病毒等的稀释和血清学试验。 (3)小试管[(10~12)mm×100mm]:一般用于糖发酵或血清学试验,和其它需要节省材料的试验。 3.三角瓶

第四章微生物营养试题 一.选择题: 40680 大多数微生物的营养类型属于: A. 光能自养 B. 光能异养 C. 化能自养 D. 化能异养 答 :( ) 40681 蓝细菌的营养类型属于: A.光能自养 B. 光能异养 C.化能自养 D. 化能异养 答 :( ) 40682 的营养类型属于: A.光能自养 B. 光能异养 C. 化能自养 D. 化能异养 答 :( ) 40683 碳素营养物质的主要功能是: A. A.构成细胞物质 B. B.提供能量 C. C.A,B 两者 答 :( ) 40684 占微生物细胞总重量 70%-90% 以上的细胞组分是: A. A.碳素物质 B. B.氮素物质 C. C.水 答 :( ) 40685 能用分子氮作氮源的微生物有: A.酵母菌 B.蓝细菌 C.苏云金杆菌 答 :( ) 40686 腐生型微生物的特征是: A.以死的有机物作营养物质 B.以有生命活性的有机物作营养物质 ,B 两者 答 :( ) 40687 自养型微生物和异养型微生物的主要差别是: A. A.所需能源物质不同 B. B.所需碳源不同 C. C.所需氮源不同 答 :( ) 40688 基团转位和主动运输的主要差别是: A. A.运输中需要各种载体参与 B. B.需要消耗能量 C. C.改变了被运输物质的化学结构 答 :( ) 40689 单纯扩散和促进扩散的主要区别是: A. A.物质运输的浓度梯度不同 B. B.前者不需能量 , 后者需要能量

C. 前者不需要载体 , 后者需要载体 答 :( ) 40690 微生物生长所需要的生长因子 ( 生长因素 ) 是: A. A.微量元素 B. B.氨基酸和碱基 C. C.维生素 D. D.B,C 二者 答 :( ) 40691 培养基中使用酵母膏主要为微生物提供:A.生长因素 B.C 源 C. N 源 答 :( ) 40692 细菌中存在的一种主要运输方式为: A. A.单纯扩散 B. B.促进扩散 C. C.主动运输 D. D.基团转位 答 :( ) 40693 制备培养基中常用的碳源物质是: A. A.糖类物质 B. B.碳酸盐 C. C.农副产品 答 :( ) 40694 微生物细胞中的 C 素含量大约占细胞干重的: A. A.10% B. B.30% C. C.50% D. D.70% 答 :( ) 40695 用牛肉膏作培养基能为微生物提供: A. A. C 源 B. B.N 源 C. C.生长因素 D. D.A,B,C 都提供 答 :( ) 40696 协助扩散的运输方式主要存在于: A. A.细菌 B. B.放线菌 C. C.真菌 答 :( ) 40697 主动运输的运输方式主要存在于: A. A.厌氧菌 B. B.兼性厌氧菌 C. C.好氧菌 答 :( ) 40698 基团转位的运输方式主要存在于: A. A.厌氧菌 B. B.兼性厌氧菌 C. C.好氧菌 D. D. A 和 B 答 :( ) 40699 缺少合成 AA 能力的微生物称为:

第十一章微生物 第三节微生物的营养 一、微生物的营养 (一)微生物元素构成 1.微生物细胞化学组成:与其他生物的大体相同,也是由C、H、O、N、P、以及其他元素组成,其中C、H、O、N占细胞干重的90%以上。 2.化学组成特点:分析下表可以看出微生物与其他生物在化学组成的统一性以及不同微生物化学组成的差异性。C、H、O、N、P、S在不同微生物体内含量 (二)微生物的五大营养物质:组成微生物的化学元素分别来自微生物生长所需的营养物质,营养物质按照它们在机体中的生理作用,将它们区分为碳源、氮源、生长因子、水和无机盐。各类营养物质都有一定的功能,不同代谢类型的生物所需营养物质、类型不同。 1.碳源 1)概念:凡能为微生物提供所需碳元素的营养物质。 2)来源:无机碳源,如CO2、NaHCO3等;有机碳源,如糖类(纤维素、淀粉、葡萄糖、麦芽糖等)、脂肪酸、花生粉饼、石油等。最常用的是糖类尤其是葡萄糖。自养微生物以CO2或碳酸盐为唯一碳源进行代谢生长;异养微生物必须以有机物作为碳源进行代谢生长。 3)作用:主要用于构成微生物的细胞物质和一些代谢产物;异养微生物的主要能源物质。 4)说明:不同种类的微生物,对碳源需要差别大。如甲基营养菌只利用甲醇、甲烷,假单胞菌则能利用90多种含碳化合物。 5)应用:利用某些微生物碳源的特殊性可以解决以下实际问题:利用某些细菌、放线菌、酵母菌以石油作为碳源的原理,消除石油污染。运用某些细菌可以分解、利用氰化物、酚等有毒物质的原理处理有害物质。研宄开发以纤维素、石油、CO2作为碳源和能源的工业微生物,解决工业发酵用粮与人们日常用粮的矛盾。 2.氮源 1)概念:凡能为微生物提供所需氮元素的营养物质。氮源是蛋白质及其不同程度的降解产物,如蛋白胨(多肽混合物)、氨基酸,以及铵盐、硝酸盐、嘌呤、

第三章微生物的营养与代谢复习题 一、名词解释 1.选择培养基:是用来将某种或某类微生物从混杂的微生物群体中分离出来的培养基。 2.基础培养基:是含有一般微生物生长繁殖所需的基本营养物质的培养基。 3.合成培养基:是由化学成分完全了解的物质配制而成的培养基,也称化学限定培养基。 4.化能异养微生物:以有机碳化合物为能源,碳源和供氢体也是有机碳化合物的微生物。 5.化能自养微生物:利用无机化合物氧化过程中释放的能量和以CO2为碳源生长的微生物。 6.光能自养微生物:利用光作为能源,以CO2为基本碳源,供氢体是还原在无机化合物的微生物。 7.光能异养微生物:以光为能源,以有机碳化合物作为碳源和供氢体营光合生长的微生物。 8.发酵:是指微生物细胞将有机物氧化释放的电子直接交给底物本身未完全氧化的某种中间产物,同时释放能量并产生各种不同的代谢产物。 9.呼吸作用:指从葡萄糖或其他有机基质脱下的电子(氢)经过一系列载体最终传递给外源分子氧或其他氧化型化合物并产生较多ATP的生物氧化过程。 10.有氧呼吸:以分子氧作为最终电子受体的呼吸。 11.无氧呼吸:以氧以外的其他氧化型化合物作最终电子受体的呼吸。 12.异型乳酸发酵:是指发酵终生物中除了乳酸外还有一些乙醇(或乙酸)等产物的发酵。 13.生物固氮:微生物将氮还原为氨的过程称为生物固氮。 14.硝化细菌:能利用还原无机氮化合物进行自养生长的细菌称为硝化细菌。 15.光合细菌:以光为能源,利用CO2或有机碳化合物作为碳源,通过电子传递产生ATP的细菌。 16.天然培养基:天然培养基是一类利用动物体、植物体或微生物体包括用其提取物制成的培养基,其特点是成分复杂、营养丰富,但不知其确切的化学组分,价格便宜,适合多种微生物的生长繁殖或生产代谢产物之用。 17.组合培养基:组合培养基又称合成培养基,。是一类按微生物营养要求设计的用多种高纯化学试剂配制成的培养基。优点是成分精确、重演性高,缺点是配制麻烦、价格较贵。主要适合科学研究用。 18.难养菌:难养菌就是不能在人工培养基上生长繁殖的微生物,如类支原体、类立克次氏体和若干寄生真菌等。 19.碳氮比(|(C/N ):碳氮比是指在某一培养基配方中,碳源与氮源含量的比例。严格地讲,应指在培养基所含的碳源中的碳原子摩尔数与氮源中氮原子摩尔数之比。 20.Ashby无氮培养基:Ashby无氮培养基是一种以甘露醇为碳源,不加任何氮源的选择性培养基,可高效分离土壤中能自生固氮的固氮菌属(Azotobacter)等细菌。 21.Martin氏培养基:Marti n氏培养基是一种对土壤中数量众多的细菌具有抑制作用,因而能高效分离土壤真菌的选择性培养基。其中含有的孟加拉红、金霉素和链霉素是细菌抑制剂。 22.鉴别性培养基:鉴别性培养基是一类在成分中加有能与目的菌的无色代谢产物发生显色反应的指示剂,从而达到只需用肉眼辨别菌落颜色就能方便地从近似菌落中找出目的菌菌落的培养基。如EMB培养基。 23.单功能营养物:单功能营养物是只具有一种营养要素功能的营养物,如日光辐射能只起着单一的能源作用,C02只起着单一的碳源作用等。

神奇的微生物教案新版 苏教版 集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

第三节神奇的微生物 一、教学目标 1.描述病毒和细菌的主要特征。 2.描述真菌的主要特征。 3.举例说出病毒、细菌、真菌与人类生活的关系。 二、教学重、难点 教学重点 1.描述病毒、细菌、真菌的主要特征。 2.举例说出病毒、细菌、真菌与人类生活的关系。 教学难点 1.描述病毒、细菌、真菌的主要特征及它们与人类生活的关系。 2.小组讨论合作学习活动的组织秩序。 三、教学方法:讲述、多媒体演示、讨论 四、学时安排 1学时 五、教学过程 一、导入新课 师:很早以前人们认为世界上只有植物和动物这两类生物。直到电子显微镜的发现,使人们看清了病毒等微生物的“庐山真面目”,从此神奇的微生物世界进入了人类的视野。生命科学是21世纪最前沿的学科,微生物又是生命科学重要组成部分之一。这里有许多你想探索的奥秘,今天让我们一起漫步在微生物辽阔神奇的世界里,揭开微生物神秘的面纱。同学们想知道关于微生物的哪些知识呢? 生:争先恐后说出自己对微生物感兴趣的问题。 设计思想:富有激励、启发性的语言,很容易激起学生对生命科学的兴趣。我首先让学生说出自己对微生物感兴趣的话题,然后归纳大家的问题,让学生围绕问题来学习,更加激发起他们的参与热情,创设了愉快、活泼的课堂氛围。

二、新课教学 (一)病毒和细菌 师:微生物王国的成员很多,我们先认识第一位成员——病毒。同学们知道有哪些病毒? 学生活动一:合作学习:小组成员共同努力,写出自己所知道的病毒,比比看哪个小组写的最多、最准确,评为优胜组。(流感病毒、SARS病毒、艾滋病病毒等等) 师:随时点拨、师生互动,展示优胜组的学习成果,点评并表示祝贺! 设计构想:小组合作讨论,发挥集体智慧来解决问题,民主、和谐的课堂氛围,可调动学生学习的积极性与主动性,激发学生的参与热情和竞争意识。这是他们将来能融入社会的良好心理品质。 师:同学们,这些病毒有哪些特征呢?请观看视频课件《病毒》。 请大家边观看边思考:病毒的形态、结构、生命活动特点各是怎样的? 学生活动二:交流表达:根据课文,结合视频总结老师提出的问题: 1.病毒个体微小,只有在电子显微镜下才能看到。 2.病毒结构简单,无细胞结构,只有蛋白质外壳和内部的遗传物质核酸。 3.病毒只能寄生在活细胞中,离开寄主不久就会死亡。 师:点评总结:病毒是一类没有细胞结构的、只能寄生生活的特殊生物。 神奇的病毒先学习到这里。感兴趣的同学课后可以继续上网查询相关资料。下面我们来认识下一位成员——细菌:请大家思考、讨论以下问题。 屏幕展示: 1.细菌形态、大小有什么特点? 2.细菌的基本结构有哪些?与植物细胞结构有什么不同吗? 3.细菌的营养方式是怎样的? 4.细菌是如何生殖的? 学生活动三:自学、生疑、讨论交流。 师:巡视指导、解疑导拨、参与学生的小组讨论、合作探究。 生:小组内讨论后,每小组推荐一人回答问题。

第三章真核微生物习题 一、名词解释 1.真核微生物;2.微生物多样性;3.膜边体;4.几丁质酶体;5.氢化酶体:6.蕈菌;7.生物资源;8.菌核(scleraotium);9.菌物界 二、空题 1.以下各类真核微生物的细胞壁主要成分分别是:酵母菌为,低等真菌为,高等真菌为,藻类为。 2.真核微生物所特有的鞭毛称。 3.真核生物鞭毛杆的横切面为型。 4.在真核微生物细胞质内存在着沉降系数为S的核糖体,它是由S 和S两个小亚基组成。 5.真核微生物包括,,和等几个大类。 6.藻类是含有并能的光合类型生物,藻类细胞中可贮藏碳源物质。 7.真菌被划分为纲、纲、纲、纲和菌纲。 8.真菌是不含有素、营养,以进行繁殖的真核微生物。 9.原生动物是色、无,能运动的单细胞真核生物。 三、选择题 1.在真核微生物,例如()中常常找不到细胞核。 (1)真菌菌丝的顶端细胞(2)酵母菌的芽体 (3)曲霉菌的足细胞(4)青霉菌的孢子梗细胞 2.在酵母菌细胞壁的4种成分中,赋予其机械强度的主要成分是()。 (1)几丁质(2)蛋白质(3)葡聚糖(4)甘露聚糖 3.构成真核微生物染色质的最基本单位是()。 (1)螺线管(2)核小体(3)超螺线管(4)染色体 4.在叶绿体的各结构中,进行光合作用的实际部位是()。 (1)基粒(2)基质(3)类囊体(4)基质类囊体 5._______________是藻类和真菌的共生体。 (1).Mycorrhiza (2)B. Agar (3)Lichen (4)Heterocyst 6.适合所有微生物的特殊特征是_____________。 (1)它们是多细胞的(2).细胞有明显的核 (3)只有用显微镜才能观察到(4)可进行光合作用 7.预计在_____________的土壤中能发现真菌。 (1)富含氮化合物(2).酸性 (3)中性(4)还有细菌和原生动物

食品卫生微生物检验实验室操作要求 食品微生物实验室工作人员,必须有严格的无菌观念,许多试验要求在无菌条 件下进行,主要原因:一是防止试验操作中人为污染样品,二是保证工作人员 安全,防止检出的致病菌由于操作不当造成个人污染。 一、无菌操作要求 1.接种细菌时必须穿工作服、戴工作帽。 2.进行接种食品样品时,必须穿专用的工作服、帽及拖鞋,应放在无菌室缓冲间,工作前经紫外线消毒后使用。 3.接种食品样品时,应在进无菌室前用肥皂洗手,然后用75%酒精 棉球将手擦干净。 4.进行接种所用的吸管,平皿及培养基等必须经消毒灭菌,打开包装未使用完的器皿,不能放置后再使用,金属用具应高压灭菌或用95%酒精点燃 烧灼三次后使用。 5.从包装中取出吸管时,吸管尖部不能触及外露部位,使用吸管接种于试管或平皿时,吸管尖不得触及试管或平皿边。 6.接种样品、转种细菌必须在酒精灯前操作,接种细菌或样品时,吸管从包装中取出后及打开试管塞都要通过火焰消毒。 7.接种环和针在接种细菌前应经火焰烧灼全部金属丝,必要时还要烧到环和针与杆的连接处,接种结核菌和烈性菌的接种环应在沸水中煮沸5min, 再经火焰烧灼。 8.吸管吸取菌液或样品时,应用相应的橡皮头吸取,不得直接用口吸。 二、无菌间使用要求

1.无菌间通向外面的窗户应为双层玻璃,并要密封,不得随意打开,并设有与无菌间大小相应的缓冲间及推拉门,另设有0.5-0.7m2的小窗,以备 进入无菌间后传递物品。 2.无菌间内应保持清洁,工作后用2%-3%煤酚皂溶液消毒,擦拭工作台面,不得存放与实验无关的物品。 3.无菌间使用前后应将门关紧,打开紫外灯,如采用室内悬吊紫外灯消毒时,需30W紫外灯,距离在1.0m处,照射时间不少于30min,使用紫外灯,应注意不得直接在紫外线下操作,以免引起损伤,灯管每隔两周需用酒精棉球 轻轻擦拭,除去上面灰尘和油垢,以减少紫外线穿透的影响。 4.处理和接种食品标本时,进入无菌间操作,不得随意出入,如需要传递物品,可通过小窗传递。 5.在无菌间内如需要安装空调时,则应有过滤装置 三、消毒灭菌要求 微生物检测用的玻璃器皿、金属用具及培养基、被污染和接种的培养 物等,必须经灭菌后方能使用。 (一)干热和湿热高压蒸气锅灭菌方法 1.灭菌前准备 (1)所有需要灭菌的物品首先应清洗晾干,玻璃器皿如吸管、平皿用纸包 装严密,如用金属筒应将上面通气孔打开。 (2)装培养基的三角瓶塞,用纸包好,试管盖好盖,注射器须将管芯抽出,用纱布包好。 2.装放 (1)干热灭菌器:装放物品不可过挤,且不能接触箱的四壁。

微生物的生长 教案

第二节《微生物的营养、代谢和生长》-微生物的生长 教学设计 【教学目标】 知识目标 1、微生物群体生长的规律及其在生产实践中的应用(理解)。 2、测定微生物群体生长的方法(识记)。 3、度、pH和氧等因素对微生物生长的影响(理解)。 能力目标 1.通过细菌生长曲线的学习,提高学生的的图表对比分析能力。 2.通过细菌生长曲线与种群生长曲线的对比,培养学生归纳与演绎的能力。 情感态度与价值观 通过微生物的一般生长规律与种群的生长规律的对比,培养学生正确看待一般问题与特殊问题,个性与共性的关系。 【教学重点】 (1)微生物群体生长的规律及其在生产实践中的应用。 (2)温度、pH和氧等因素对微生物生长的影响。 【教学难点】 微生物群体生长的规律及其在生产实践中的应用。

教学设计 【导入新课】 前面,我们已经学习了微生物的营养与代谢,知道了微生物需要不断从外界吸收营养物质,通过代谢,获取能量并合成自身的组成物质,以维持自身正常的生命活动。那么,从代谢的角度来看,当同化作用大于异化作用时,微生物将表现出怎样的特征? 学生回答:生长的现象。 那么什么是微生物的生长呢,我们一般是如何来研究微生物的生长的呢? 这就是本节课我们所要学习的内容——微生物的生长。 【推进新课】 微生物的生长包括微生物细胞体积的扩大与细胞数目的增多,由于大多数微生物细胞体积较小,个体质量较轻,微生物的个体生长不易观察;同时由于微生物繁殖速度一般较快,因而通常以微生物的群体为单位来研究微生物的生长。 那么,微生物的群体生长会具有怎样的特征呢?群体生长状况是否具有一定的规律?假如有的话,这是怎样一种规律?研究这一规律具有怎样的现实意义呢?接下来我们一起来学习 学习目标一:微生物群体生长规律 教师分析:由于在自然环境下微生物群体生长受到非生物影响、种内关系、种间关系等多种因素的综合影响其群体生长的状况多变而复杂,往往难以描述,因而,从实际工作的角度出发,微生物的群体生长状况的研究一般是置于人工控制的条件下进行的。那么,我们如何来描述细菌的生长曲线呢? 师生共同总结:从细菌接种到培养基中开始到培养基中的细菌群体死亡的动态变化,可以分为调整期、对数期、稳定期、衰亡期四个重要时期。

第四章微生物的培养与生长 所有生物为了生存都必须不断地从外界环境中吸收所需的各种物质从中获得原料和能量以便合成新的细胞物质,生物所需的这些物质称之为营养物质。生物吸收利用营养物质的过程一般称为营养。营养物质是生物进行一切生命活动的物质基础,失去这个基础,一切生物都无法生存,微生物也不例外。可见,营养对微生物的重要性。 第一节微生物的营养 一、微生物细胞的化学组成 分析微生物细胞化学组成是了解微生物营养物质的基础。主要成分:C、H、N、O和无机成分。其中主要是水分、蛋白质、碳水化合物、脂肪、核酸和无机盐。水分占90-97,其余占3-10%。 二、营养物质及其生理功能 微生物所需的营养物质,主要包括碳素化合物、氮素化合物、水分、无机盐类和生长素。这些物质对微生物的生命活动主要有三方面的作用:(1)、供给微生物合成细胞物质的原料; (2)、合成代谢和生命活动所需的能量; (3)、调节新陈代谢。 (一)、碳源 碳源主要用来供给菌体生命活动所需的能量,构成军菌体细胞及代谢产物。常用的碳源有:糖类、脂肪和某些有机酸、部分醇类。 在某些特殊情况(如碳源贫乏),蛋白质水解产物或氨基酸等也可以被某些菌种作为碳源使用。由于菌种所含煤系统并不完全相同,所以,各种菌能利用的碳源亦不相同。 葡萄糖、麦芽糖、乳糖等单糖和双糖是绝大部分细菌、酵母菌、放线菌及霉菌可利用的碳源,大多数霉菌、放线菌和部分细菌可直接利用糊精和淀粉作为碳源。 (二)、氮源 氮源主要用来构成菌体细胞物质(如氨基酸、核酸、蛋白质)和含氮代谢产物。常用的氮源可分为两类:有机氮源和无机氮源。黄豆饼粉、花生饼粉、棉籽饼粉、玉米浆、蛋白胨、鱼粉等属于有机氮源;氨水、硫酸铵、尿素、硝酸钠、硝酸铵和磷酸氢二铵等为无机氮源。

神奇的微生物教学设计集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

第三节神奇的微生物 吴圩中学陈晓燕 教学目标: 知识与能力 描述病毒和细菌的主要特征; 描述真菌的主要特征; 举例说出病毒、细菌以及真菌与人类生活的关系 过程与方法培养学生观察、分析和自主探究的能力 情感态度与价值观通过对微生物有关知识的学习培养学生感悟生命关爱健康的情感。 教学重点: 1描述病毒、细菌和真菌的主要特征; 2描述病毒、细菌和真菌与人类生活的关系; 教学难点:描述病毒、细菌和真菌的主要特征 教学课时:2课时 教学准备:教师准备相关图片、动画资料及多媒体课件 教学过程: 一.创设情境,导入新课 师:观看日本侵华细菌战影片 《细菌战》讲述了抗战末期,日军生化部队抓捕大批中国人进行疯狂的“细菌活体实验”以独特的视角反映和揭秘了731部队许多鲜为人知的恶行,可谓中国版“生化危机”剧中很多细节都有着真实的历史依据,生化武器、活体实验、病毒攻击等众多历史谜团都将在剧中被一一揭秘,我们对于细菌有了初步的认识。〔图片展示〕 生:学生们议论纷纷,说着生活中遇到的一些关于细菌的问题。甚至有一些学生还经历过脚气病,知道用什么药等等。 设计意图:图片展示让学生进入一定的情境,让它们有热爱国家的情怀同时关注自身健康的意识。让他们自己去发现生活,认识世界,培养观察和分析能力。

二.新课新授,相互学习 ﹙一﹚细菌 师:图片展示球菌,杆菌,螺旋菌以及细菌结构模式图 生:相互讨论,交流,自己去探索细菌的世界 师:让学生仔细观察,引导他们总结归纳出细菌的结构 生1:1细菌具有细胞的一般结构,但没有成形的细胞核,只有核区,核质裸露,没有核膜包被。 生2:2细菌没有真正细胞核的,称为原核生物 生3:3细菌一般结构:细胞膜细胞质细胞壁 特殊结构:荚膜鞭毛---保护运动等等功能 师:板书—1细菌的结构,同时评价学生总结,给予表扬 生:学生们的热情很高,全员参与 设计意图:新课标要求学生是课堂的主人,老师是引导者,试图让学生去观察,分析,探究,相互合作交流,取长补短,从而调动 学生学习的积极性和主动性,激发学习的热情。 师:细菌在自然界里无处不在,有人谈“菌”色变。这些简单的微生物它们是怎么生 活的,它们对我们人类来说是有害还是有利呢? 生1:细菌让我们生病,它们是有害的。 生2:我们看不见它们,我们不知道它们怎么生活。 师:同学们要善于发现问题,并且不能片面的看问题,要以辩证唯物主义的观点看事 物,要以一分为二的观点去认识事物 生3:我们周围都有细菌对我们没有造成伤害,所以不能说它们是有害的。 生4:我们喝的酸酸乳,酸酸甜甜很好喝。它们有的是有益的,但是有的会让我们生 病比如肺结核、肺炎分别是有结核杆菌、肺炎双球菌引起的师:同学们你们说的都很对,细菌与我们人类息息相关的,既有害又有利的。但是 作为大地的“清洁工”,细菌对我们生活的环境有着重要的影响。 它们把动植物 的尸体分解为二氧化碳和无机盐归还给大自然。 生5:原来它们作用这么重要,否则地球上都是尸体太恐怖的。 师:板书—2细菌生活的方式腐生和寄生 3细菌与人类的关系 设计意图:新课标提倡学习方式多样化,通过班班通和多媒体资料学生掌握起来还算可以,所以老师要让学生敢于去想,去做,别 害怕胆怯,勇敢面对一切,相信自己什么知识都能驾驭。学 有所获,大胆设想——未来是掌握在自己手里。 〔二〕真菌 师:电视广告—猴头菇饼干养胃的,里面有猴头菇以及我们吃的香菇、木耳、银耳、

课题:微生物的培养与应用 教学目标: (一)知识与技能 了解有关培养基的基础知识;掌握培养基的制备、高压蒸汽灭菌和平板划线法等基本操作技术 (二)过程与方法 分析实验思路的确定和形成的原因,分析实验流程,对比前面的实验设计,归纳共性,分析差异,增加印象 (三)情感、态度与价值观 形成勇于实践、严谨求实的科学态度和科学精神 教学重点:无菌技术的操作 教学难点: 无菌技术的操作 教学过程: (一)引入新课 在传统发酵技术的应用中,都利用了微生物的发酵作用,其中的微生物来自于制作过程中的自然感染。而在工业化生产中,为了提高发酵的质量,需要获得优良菌种,并保持发酵菌种的纯度。这就要涉及到微生物的培养、分离、鉴别等基本技术。现在我们开始学习微生物的培养和应用专题。 (二)进行新课 1.基础知识 1.1 培养基的种类包括 固体 培养基和 液体 培养基等。 〖思考1〗琼脂是从红藻中提取的 多糖 ,在配制培养基中用作为 凝固剂 。 【补充】培养基的类型及其应用: 1.2 培养基的化学成分包括 水 、 无机盐 、 碳源 、 氮源 四类营养成分。 〖思考2〗从细胞的化学元素组成来看,培养基中为什么都含有这些营养成分? C 、H 、O 、N 、P 、S 是构成细胞原生质的基本元素,约占原生质总量的97%以上。 【补充】碳源:如CO2、糖类、脂肪酸等有机物,构成微生物的结构物质和分泌物,并提供能量。 氮源:如N2、氨盐、硝酸盐、牛肉膏、蛋白胨等,主要用来合成蛋白质、核酸及含氮代谢物等。含有C 、H 、O 、N 的化合物既可以作为碳源,又可以作为氮源,如氨基酸等。 1.3 培养基除满足微生物生长的 pH 、 特殊营养物质 和 氧气 等要求。 【补充】生长因子:某些微生物正常生长代谢过程中必须从培养基中吸收的微量有机小分子,如某些氨基酸、碱基、维生素等。 〖思考3〗牛肉膏和蛋白胨主要为微生物提供 糖 、 维生素 和 有机氮 等营养物质。 〖思考4〗培养乳酸杆菌时需要添加 维生素 ,培养霉菌时需要将培养基pH 调节为 酸性 ,培养细菌时需要将pH 调节为 中性或微碱性 。 标准 培养基类型 配制特点 主要应用 物理性质 固体培养基 加入琼脂较多 菌种分离,鉴定,计数 半固体培养基 加入琼脂较少 菌种保存 液体培养基 不加入琼脂 工业生产,连续培养 化学组成 合成培养基 由已知成分配制而成,培养基成分明确 菌种分类、鉴定 天然培养基 由天然成分配制而成,培养基成分不明确 工业生,产降低成本 目的用途 鉴别培养基 添加某种指示剂或化学药剂 菌种的鉴别 选择培养基 添加(或缺少)某种化学成分 菌种的分离

第四章 微生物的营养与培养基 目的要求: 通过本章的课堂教学,使学生了解微生物营养类型的特点及多样性,以及根据不同微生物各自的营养要求,配制相应的培养基对微生物培养的理论知识,为今后对微生物的研究与利用打下基础。 教学内容: 1、微生物的6类营养要素 2、微生物的营养类型 3、营养物质进入细胞的方式 单纯扩散(simple diffusion) 促进扩散(facilitated diffusion) 主动运输(active transport) 基团移位(group translocation) 4、培养基(media)配制的原则 5、培养基的种类 重点内容: 微生物 营养类型 营养物质进入细胞的方式 培养基(media)配制的原则及主要培养基类型 营养(nutrition):微生物CUN 从外部环境中摄取对其生命活动必须的能量和物质,以满足其生长和繁殖等生理活动的过程。 营养物质(nutrient):那些能够满足机体生长、繁殖和完成各种生理活动所需要的物质称为营养物质。营养物质是微生物生存的物质基础,而营养是微生物维持和延续其生命形式的一种生理过程。 第一节 微生物的六种营养要素 一、微生物细胞的化学组成 细胞化学元素组成: 主要元素: 包括碳、氢、氧、氮、磷、硫、钾、镁、钙、铁等,碳、氢、氧、氮、磷、硫等 微量元素: 包括锌、锰、氯、钼、硒、钴、铜、钨、镍、硼等。 微生物细胞组成:有机物、无机物和水。 有机物:主要包括蛋白质、糖、脂、核酸、维生素以及它们的降解产物和一些代谢产物等物质。 无机物:是指与有机物相结构或单独存在于细胞中的无机盐(inorganic salt)等物质。 水:细胞维持正常生命活动所不可少的,一般可占细胞重量的70%-90%。