儿科学__血液(缺铁性贫血)

- 格式:docx

- 大小:23.84 KB

- 文档页数:7

贫血名词解释儿科

贫血名词解释儿科

一、贫血:

贫血是一种常见的血液病,是由于血液中红细胞的减少或品质的变差所引起的,表现为貌发白、乏力无力,免疫力降低易感染,心脏负荷增加等症状。

二、血红蛋白:

血红蛋白是一种细胞内的蛋白质,负责向细胞中输送氧气,是血液的重要组成部分,它的低下是贫血的一个主要标志,当血红蛋白含量降低时,会导致氧气运输减少,从而影响细胞的正常功能。

三、细胞容量:

细胞容量是指细胞可以容纳的血红蛋白的量,是衡量血液中红细胞含量的重要指标,如果细胞容量低于正常值,则可能提示贫血的发生。

四、淋巴细胞:

淋巴细胞是一种成熟的白细胞,负责人体免疫系统的功能,在贫血的病人身上,淋巴细胞的数量会明显减少,减少的淋巴细胞也会影响病人的免疫力,容易发生感染。

五、脾脏:

脾脏是贫血患者最重要的组织,负责人体的淋巴细胞的分化和复制,血液中的红细胞和血小板的生成也是由脾脏完成的,若脾脏受到病毒的感染,将会导致贫血的发生。

儿科学名词解释儿科护理学:是研究儿童生长发育规律及其影响因素、儿童保健、疾病防治与护理,以促进儿童身心健康的一门专科护理学。

胎儿期:从受精卵形成至胎儿娩出为胎儿期,共40周。

新生儿期:自胎儿娩出脐带结扎至生后28天称新生儿期。

围生期:胎龄满28周至出生后7足天,称围生期。

婴儿期:出生后到1周岁为婴儿期。

幼儿期:自满1周岁到3周岁为幼儿期。

学龄前期:自满3周岁到6-7岁(入小学前)为学龄前期。

学龄期:自6-7岁(入小学始)到进入青春期前。

青春期:以性发育为标志进入青春期,一般女孩从11-12岁开始到17-18岁,男孩从13-14岁开始到18-20岁,为中学学龄期。

正常足月儿:指胎龄满37周-42周出生,出生体重在2500-4000g,无任何畸形和疾病的活产婴儿。

早产儿:指胎龄<37周的新生儿。

过期产儿:指胎龄>=42周的新生儿。

生长发育:是指小儿身体各器官、系统的长大及细胞、组织、器官分化的完善和功能成熟,是质和量的变化。

生理性体重下降:部分新生儿在生后数天内,由于摄入不足、胎粪及水分的排出,体重可暂时性下降原有体重的3%~9%,多在生后3~4天达最低点,以后逐渐回升,7~10日恢复到出生时水平。

头围:经眉弓上缘经枕骨结节绕头一周的长度,是反映脑发育和颅骨生长的一个重要指标。

前囟:为顶骨和额骨边缘形成的菱形间隙,其对边中点连线长度在出生时为1.5-2.0cm,1-1.5岁闭合。

儿童计划免疫:是根据免疫学原理、儿童免疫特点和传染病疫情的检测情况制定的免疫程序,是有计划、有目的地将生物制品接种到婴幼儿体中,以确保儿童获得可靠的抵抗疾病的能力,从而达到预防、控制乃至消灭相应传染病的目的。

人工喂养:以配方奶粉或其他代乳品完全替代母乳的方法,称为人工喂养。

分离性焦虑:指由现实的或预期的与家庭、日常接触的人、事物分离时引起的情绪低落,甚至功能损伤。

适中体温:是指能维持正常体核及皮肤温度的最适宜的环境温度,在此温度下身体耗氧量最少,蒸发散热量最少,新陈代谢最低。

缺铁性贫血缺铁性贫血(iron deficiency anemia)是由于体内贮存铁消耗殆尽,不能满足正常红细胞生成的需要而发生的贫血。

属小细胞低色素性贫血。

缺铁性贫血是世界上最常见的贫血。

在育龄妇女和婴幼儿中的发病率很高。

(一)病因和发病机制1.铁摄入不足①育龄妇女、婴儿和生长发育时期的儿童、青少年的需要量增加。

②食物的组成不合理。

③药物或胃、十二指肠疾病。

2.慢性失血是缺铁性贫血常见的原因,以消化道慢性失血或妇女月经过多更为多见。

(二)临床特征缺铁性贫血的临床症状是由贫血、组织缺铁及发生缺铁的基础疾病所组成。

1.临床表现(1)贫血的表现:头晕、头痛、面色苍白、乏力、易倦、心悸、活动后气短、眼花及耳鸣等。

症状和贫血严重程度相关。

(2)组织缺铁的表现:儿童、青少年发育迟缓、体力下降、智商低、容易兴奋、注意力不集中、烦躁、易怒或淡漠、异食癖和吞咽困难(Plummer—Vinson综合征)。

(很重要的名词解释)。

(3)体征:除皮肤粘膜苍白外,毛发干燥易脱易断、指甲扁平、失光泽、易碎裂,部分患者勺状(反甲)或脾脏轻度大。

(4)小儿可有神经精神系统异常。

2.实验室检查(1)血象:呈现典型的小细胞低色素性贫血,网织红细胞大多正常或有轻度增多,白细胞计数正常或轻度减少,血小板计数高低不一。

(2)骨髓象:呈现增生活跃中晚幼红细胞增多。

粒细胞系统和巨核细胞系统常为正常。

核分裂细胞多见。

骨髓涂片作铁染色后,铁粒幼细胞极少或消失,细胞外铁亦缺少。

(3)生化检查血清铁降低,总铁结合力增高,转铁蛋白饱和度降低,以血清铁和总铁结合力改变明显,血清铁蛋白降低,FEP的增高表示血红素的合成有障碍,缺铁或铁利用障碍时,FEP都会增高。

3.诊断与鉴别诊断临床上将缺铁性贫血分为以下三个阶段(1)缺铁,或称潜在性缺铁期。

仅有体内贮存铁的消耗,血清铁蛋白<12pg/L或骨髓铁染色显示铁粒幼细胞<10%或消失,细胞外铁缺如。

儿童贫血的表现和处置(儿保科)营养性缺铁性贫血1.病因2.临床表现3.实验室检查4.医治5.随访6.预后一、病因1.储铁不足早产、双胎或多胎、孕母严峻缺铁等可使胎儿从母体取得的铁减少,胎儿失血(胎儿-胎儿输血或胎儿-母体输血等)可使胎儿铁丢失,以上因素致使胎儿储铁减少,因此较易发生缺铁性贫血。

2.铁摄入量不足这是营养性缺铁性贫血的要紧缘故。

人乳、牛乳、谷物中含铁量均低,如不及时添加含铁较多的辅食,容易发生缺铁性贫血。

3. 生长发育因素婴儿期生长发育较快,随着体重增加,血容量也增加较快,1岁时血循环中的血红蛋白增加2倍,而未成熟儿的体重及血红蛋白增加倍数更高,如不及时添加含铁丰硕的食物,则易致使缺铁。

4. 铁的吸收障碍食物搭配不合理可阻碍铁的吸收。

慢性腹泻不仅铁的吸收不良,而且从粪便中排除的铁也增加。

5. 铁的丢失过量正常婴儿天天排泄铁量相对照成人多。

长期慢性失血可致贫血,如肠息肉、梅克尔憩室、膈疝、钩虫病等可致慢性失血,用不经加热处置的鲜牛奶喂养的婴儿可因对牛奶过敏而致肠出血,这些致使慢性出血的疾病都可是缺铁的病因。

二、临床表现任何年龄都可发病,以6个月至2岁最多见。

发病缓慢,其临床表现随病情轻重而有不同。

1.一样表现皮肤粘膜慢慢惨白,以唇、口腔粘膜及甲床较明显。

易疲惫,不爱活动。

年长儿可诉头晕、眼前发黑、耳鸣等。

2.髓外造血表现由于骨髓外造血反映,肝、脾可轻度肿大;年龄愈小、病程愈久、贫血愈重,肝脾肿大愈明显。

3.非造血系统症状(1)消化系统症状:食欲消退,少数有异食癖(如:嗜食泥土、墙皮、煤渣等);可有呕吐、腹泻。

可显现口腔炎、舌炎或舌乳头萎缩;重者可显现萎缩性胃炎或吸收不良综合症。

(2)神经系统症状:表现为烦躁不安或萎靡不振,精神不集中、经历力消退,智力多数低于同龄儿。

由此阻碍到儿童之间的交往和仿照和学习成人的语言和思维活动的能力,以致阻碍心理的正常发育。

(3)心血管系统症状:中重度贫血时心率增快,心脏扩大,重者可发生心力衰竭。

1.生理性体重下降:是指出生后因奶量摄入不足、水分丢失、胎粪排出,可出现暂时性体重下降,约在生后3-4天达最低点。

2.头围:是指经眉弓上缘、枕骨结节左右对称环绕一周的长度。

3.胸围:是指平乳头下缘经肩胛角下缘绕胸一周,代表肺与胸廓的生长。

4.上臂围:是指肩峰与鹰嘴连线中点绕臂一周。

5.脱水:是指水分摄入不足或丢失过多所引起的体液总量尤其是细胞外液量的减少。

6.围生期:是指自妊娠28周至生后7天的这段时间。

7.胎龄:是指从最后一次月经第1天起至分娩时止,通常以周表示。

8.正常足月儿:是指胎龄≥37周并<42周,出生体重≥2500g,并≤4000g,无畸形或疾病的活产婴儿。

9.新生儿窒息:是指婴儿出生后不能建立正常的自主呼吸而导致低氧血症、高碳酸血症、代谢性酸中毒及全身多脏器损伤。

10.原发性呼吸暂停:是指胎儿或新生儿缺氧初期,呼吸代偿性加深加快,如缺氧未及时纠正,随即转为呼吸停止、心率减慢。

11.新生儿缺氧缺血性脑病(HIE):是指围生期窒息引起的部分或完全缺氧、脑血流减少或暂停而导致胎儿或新生儿脑损伤。

12.新生儿溶血病(HDN):是指由于母婴血型不合而引起的胎儿或新生儿同族免疫性溶血。

13.风湿热(RF):是一种由咽喉部感染A组乙型溶血性链球菌后反复发作的急性或慢性风湿性疾病,主要累及关节、心脏、皮肤和皮下组织。

14.风湿小体(Aschoff小体):是风湿热增生期的特征性改变,中央为有胶原纤维素样坏死物质,周围绕有淋巴细胞、浆细胞和巨大的多核细胞(风湿细胞)。

15.皮下小结:风湿小体分布于关节处皮下组织和腱鞘,形成皮下小结,是诊断风湿热的病理依据,提示风湿活动。

幼年特发性关节炎(JIA):是指儿童时期(16岁以下)不明原因关节肿胀、疼痛持续6周以上者,以慢性关节滑膜炎为主要特征,伴全身多脏器功能损害的风湿性疾病,16.过敏性紫癜:又称亨-舒综合征(HSP),是以小血管炎为主要病变的系统性血管炎,临床特点为血小板不减少性紫癜。

1.化脓性脑膜炎:是小儿尤其是婴幼儿时期常见的中枢神经系统化脓性细菌的感染性疾病,临床上以急性发热、惊厥、意识障碍、颅内压增高和脑膜刺激征以及脑脊液脓性改变为特征.2.人工喂养:四个月以内的婴儿由于各种原因不能进行母乳喂养时,完全采取配方奶或其他兽乳,如牛乳、马乳等喂养婴儿,称为人工喂养.3.新生儿窒息:是指婴儿出生后无自主呼吸或呼吸抑制而导致低氧血症、代谢性酸中毒和高碳酸血症.4.新生儿缺氧缺血性脑病(HIE):是指各种围生期窒息引起的部分或完全缺氧、脑血流减少或暂停而导致胎儿或新生儿脑损伤.5.胎粪吸入综合症(MAS):是由胎儿在宫内或产时吸入混有胎粪的羊水,而导致以呼吸道机械性阻塞及化学性炎症为主要病理特征,以生后出现呼吸窘迫为主要表现的临床综合症.6.新生儿黄疸:是因胆红素在体内积聚引起的皮肤或其他器官黄染.7.新生儿败血症:是指病原体侵入新生儿血液循环,并在其中生长、繁殖、产生毒素并发生全身炎症反应综合症。

8.新生儿寒冷损伤综合症:简称新生儿冷伤,也称新生儿硬肿症,系由于寒冷或(和)多种疾病所致,以低体温和皮肤硬肿为主要临床表现,重症可并发多器官功能衰竭.9.胃炎:是指由各种物理性、化学性或生物性有害因素引起的胃黏膜或胃壁炎性病变.10.腹泻病:是一组由多病原、多因素引起的以大便次数增多和大便性状改变为特点的消化道综合症.11.急性上呼吸道感染(AURI):系由各种病原引起的上呼吸道的急性感染,俗称感冒.12.法洛四联症:右室流出道梗阻,室间隔缺损,主动脉骑跨和右心室肥厚合称为法洛四联症,是婴儿期后最常见的青紫型先天性心脏病.13.急性肾小球肾炎:是指一组病因不一,临床表现为急性起病,多有前驱感染,以血尿为主,伴不同程度蛋白尿,可有水肿、高血压,或肾功能不全等特点的肾小球疾患.14.肾病综合症(NS):是一组由多种原因引起的肾小球基膜通透性增加,导致血浆内大量蛋白尿从尿中丢失的临床综合症。

·312·药品评价 Drug Evaluation 2021,18(05)小儿缺铁性贫血(iron deficiency anemia,IDA)主要是由于机体的铁储备耗竭而导致血红蛋白减少进而引起贫血,可致患儿免疫力下降、生长发育迟滞[1]。

临床治疗IDA有效的措施是补充铁剂,如复方硫酸亚铁颗粒,经济有效,但铁离子在体内的利用机制仍在研究之中,且长期使用可能导致食欲不振[2]。

因而需采用其他方式提高疗效。

祖国医学中,IDA归属“血虚”“萎黄”等范畴,以健脾和胃,益气养血为治疗原则,归脾丸具有益气健脾,养血安神的功效,与IDA治疗原则相契合,因而使用归脾丸治疗小儿IDA具有良好的效果[3]。

基于此,本研究旨在分析归脾丸联合复方硫酸亚铁颗粒治疗小儿IDA的效果,为临床治疗提供参考。

1 资料与方法1.1 一般资料本研究采用前瞻性随机试验方法,选取2018年10月至2020年10月灵宝市第一人民医院收治归脾丸联合复方硫酸亚铁颗粒治疗小儿缺铁性贫血60例临床疗效李媛灵宝市第一人民医院,河南灵宝 472500[摘要]目的:探讨归脾丸联合复方硫酸亚铁颗粒治疗小儿缺铁性贫血(IDA)临床疗效,为临床干预提供参考。

方法:采用前瞻性随机试验方法,选取2018年10月至2020年10月灵宝市第一人民医院收治的120例IDA患儿,根据随机数表法将其分为对照组60例和观察组60例。

对照组口服复方硫酸亚铁颗粒治疗,观察组采用归脾丸联合复方硫酸亚铁颗粒治疗。

均治疗4周,比较两组中医证候评分、铁代谢指标[血清铁(SI)、血清铁蛋白(SF)及总铁结合力(TIBC)]及不良反应。

结果:治疗4周后,观察组中医证候评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组SI、SF水平均高于治疗前,TIBC水平均低于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05),但组间比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

婴幼儿营养性缺铁性贫血的病因分析与治疗【摘要】目的:了解婴幼儿营养性缺铁性贫血(NIDA)的发生状况,分析其发病因素,探讨治疗方案。

方法:科学筛查病例,对轻度营养性缺铁性贫血患儿采用饮食疗法,对中、重度营养性缺铁性贫血患儿进行铁剂补充以及配合合理膳食疗法,进行临床跟踪随访。

结果:96例营养性缺铁性贫血患儿经调整饮食及铁剂补充治疗,治愈率100%。

结论:婴幼儿营养性缺铁性贫血的治疗要首先去除病因,以口服铁剂为主,配合合理喂养及加强护理,能够改善患儿贫血状况,减少贫血对小儿生长发育的影响。

【关键词】缺铁性贫血;原因;治疗营养性缺铁性贫血是我国儿童时期的常见病、多发病,是目前我国小儿的常见病的重点防治之一,亦是我国卫生部要求对儿童系统管理重点防治的“四病”之一。

我国5岁以下儿童患贫血者>30%,其中营养性缺铁性贫血占90%以上,6个月-3岁的婴幼儿多发。

虽然我国生活水平有了明显提高,营养不良所致的缺铁性贫血已少见,但由于母孕期贫血、早产及剖宫产、未及时添加辅食、饮食结构不合理所致的缺铁性贫血的患儿日益增多。

以2019年1月—2020年1月期间在我科住院的300例婴幼儿为调查对象,患营养性缺铁性贫血患儿达96例,发病率达32%。

营养性缺铁性贫血如不及时治疗,不但影响机体多器官和系统的功能,还可造成发育落后、理解力下降、观察力落后、学习能力差等问题,因此,为保证婴幼儿健康成长,关注婴幼儿营养性缺铁性贫血刻不容缓。

回顾我科诊治的96例营养性缺铁性贫血患儿,现报告如下。

1资料与方法1.1一般资料选取2019年1月—2020年1月期间我科住院病人患营养性缺铁性贫血的96例婴幼儿为观察对象,轻度85例,中度11例,重度0例。

年龄均在6个月-3岁,其中6-<12月龄58例,12-<24月龄26例,24-小于36月龄12例。

所入选者均为健康母亲足月顺产出生患儿,且无器质性疾病。

96例营养性缺铁性贫血患儿均存在添加辅食不及时或不合理等问题,其中42例患儿经常患呼吸道或消化道疾病。

儿科学血液

一、填空题

1.胚胎期造血首先出现在(C)

A.肝脏B.胸腺C.卵黄囊D.脾脏E.骨髓

2.胚胎8月时,体内最主要的造血器官是(E)

A.肝脏B.脾脏C.卵黄囊D.胸腺E.骨髓

3.年长儿行骨髓穿刺不宜选择的部位是(A)

A.胫骨B.胸骨C.髂前上棘D.髂后上棘E.脊柱棘突

4.小儿骨髓外造血时,末梢血中可出现(B)

A.幼稚淋巴细胞B.幼稚中性粒细胞C.幼稚嗜酸性细胞D.幼稚单核细E.巨大血小板

9

5.10小时新生儿的外周血WBC 21×10/L,N 65%,L 35%,幼稚粒细胞偶见,该血象的意义为(A)

A.大致正常B.存在细菌感染C.白血病D.类白血病反应E.骨髓外造血

6.小儿生理性贫血发生的时期为(B)

A.2-3周B.2-3月C.4-6月D.4-6岁E.10-12岁7.引起生理性贫血发生的主要原因是(C)

A.循环血容量增加较快B.红细胞破坏较多C.促红细胞生成素减低,暂时性骨髓造血功能低下D.未及时添加含铁丰富的辅食E.体内储存铁不足

8.小儿末梢血白细胞分类中,中性粒细胞和淋巴细胞比例变化交叉的时间为(C)A.4—6天和4—6月B.4—6周和4—6月C.4—6天和4—6岁D.4—6周和4—6岁E.4—6月和4—6岁

9.6个月至6岁的小儿,贫血的诊断标准是

A.血红蛋白量<90g/LB.血红蛋白量<100g/LC.血红蛋白量<110g/L D.血红蛋白量<120g/LE.血红蛋白量<145g/L

10.根据下列哪一项血红蛋白量可以诊断新生儿中度贫血(D)

A.<30g/LB.30—60g/LC.60—90g/LD.90—120g/LE.120—

145g/L11.由于红细胞外在因素引起的溶血性贫血有(A)

A.自身免疫性溶血性贫血B.地中海贫血C.遗传性球形红细胞增多症D.阵发性睡眠性血红蛋白尿E.丙酮酸激酶缺乏症

12.慢性严重贫血的病儿输血时需要考虑的原则下列哪一项正确(D)A.贫血愈重,每次输血量愈大,速度也愈快

B.贫血愈重,每次输血量愈小,但速度要快

C.贫血愈重,每次输血量愈大,但速度要慢

D.贫血愈重,每次输血量愈小,速度也要慢

E.贫血愈重,每次输血量愈大,速度不考虑

13.儿童营养性缺铁性贫血发生的最主要原因是(B)

A.先天储铁不足B.铁摄入量不足C.生长发育快D.铁的吸收障碍E.铁的丢失过多

14.营养性缺铁性贫血发病的高峰年龄是(D)

A.生后2—4月B.生后4—6月C.生后6—12月D.生后6—24月E.生后4—6岁

15.缺铁性贫血红细胞生成缺铁期计提生化改变正确的是(E)

A.红细胞数减低B.血红蛋白量下降C.血清铁蛋白正常D.血清铁减低E.红细胞游离原卟啉值升高

16.下列有关铁吸收的描述哪一项是正确的(C)

A.食物中的磷酸、草酸等有利于铁的吸收

B.大豆及菠菜中铁的吸收率较高

C.肉类中铁吸收率较高

D.胃液中盐酸有碍于铁的吸收

E.同时摄入果糖、氨基酸均不利于铁的吸收

17.铁及治疗缺铁性贫血1周,下列能反映对机体对治疗有反应的指标是(D)A.血红蛋白量升高B.血清铁增加C.血清铁饱和度增加D.网织红细胞升高E.红细胞平均体积增加

18.营养性缺铁性贫血的铁剂治疗,正确的是(E)

A.Fe3+比Fe2+更容易吸收B.加大口服铁剂量,可增加铁的吸收C.首先考虑注射铁剂D.用药至血红蛋白恢复正常后停药E.用药至血红蛋白达正常水平后2个月左右再停药

19.下列符合营养性巨幼细胞性贫血骨髓象表现的是(C)

A.骨髓增生明显减低B.各期红细胞数量减少C.红细胞核的发育落后于胞浆D.红细胞质的发育落后于胞核E.巨核细胞分叶过多

20.有明显精神神经症状的营养性巨幼细胞性贫血选择下列哪项治疗(A)A.维生素B

12B.叶酸C.铁剂D.铁剂加维生素CE.神经营养药

二、名词解释

1.骨髓外造血:出生后,尤其在婴儿期,当发生感染性贫血或溶血性贫血等造血需要增加时,肝、脾和淋巴结可随时适应需要,恢复到胎儿时造血状态,出现肝、脾、淋巴结肿大;同时外周血中可出现有核红细胞和(或)幼稚中性粒细胞。

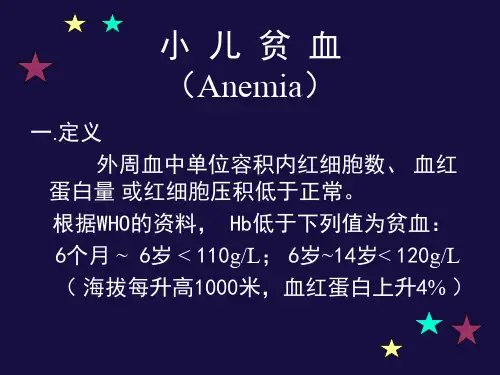

2.贫血:外周血中单位容积内的红细胞数或血红蛋白量低于正常。

3.生理性贫血:出生2-3月时红细胞数降至3.0x1012/L,血红蛋白量降至100g/L左右,出现轻度贫血,呈自限性,3个月后又缓慢增加,约12岁时达成人水平。

4.缺铁性贫血:是体内铁缺乏导致血红蛋白合成减少,临床上以小细胞低色素性贫血、血清铁蛋白减少和铁剂治疗有效为特点的贫血症。

5.营养性巨幼细胞性贫血:是由于维生素B

12或(和)叶酸缺乏所致的一种大细胞性贫血,主要临床特点是贫血、神经精神症状、红细胞的胞体变大、骨髓中出现巨幼细胞、用维生素B12或(和)叶酸治疗有效。

三、问答题

1.xx生理性贫血?试述其发生的原因。

答:定义:出生2-3月时红细胞数降至3.0x1012/L,血红蛋白量降至100g/L 左右,出现轻度贫血,称为生理性贫血。

呈自限性,3个月后又缓慢增加,约12岁时达成人水平。

原因:出生后血氧含量增加,红细胞生成素减少,骨髓造血功能暂时性降低,网织红细胞减少;胎儿红细胞寿命较短,且破坏较多;婴儿生长发育迅速,循环血量迅速增加。

2.试述常见溶血性贫血的常见原因。

答:可由红细胞内在异常或红细胞外在因素引起。

红细胞内在异常:

①红细胞内在异常红细胞膜结构缺陷:如遗传性球/椭圆形红细胞增多症、棘状红细胞增多、阵发性睡眠性血红蛋白尿等。

②红细胞酶缺乏:如葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G-6-PD)缺乏.丙酮酸激酶(PK)缺乏等。

③血红蛋白合成或结构异常:如地中海贫血.血红蛋白病等。

红细胞外在因素

红细胞外在因素:

①免疫因素:体内存在破坏红细胞的抗体,如自身免疫性溶血性贫血、新生儿溶血症、药物所致免疫性溶血性贫血等。

②非免疫因素:如感染.理化.毒素等因素,脾功能亢进,弥漫性血管内凝血等。

3.xx营养性缺铁性贫血?试述其病因。

答:营养性缺铁性贫血是体内铁缺乏导致血红蛋白合成减少,临床上以小细胞低色素性贫血、血清铁蛋白减少和铁剂治疗有效为特点的贫血症。

病因:

1.先天储铁不足:胎儿从母体获得的铁以妊娠最后三个月最多,故早产.双胎或多胎.胎儿失血和孕母严重缺铁均可使胎儿储铁减少。

2.铁摄入量不足:是主要原因,人乳.牛乳及谷物中含铁量均低,不及时添加含铁较多辅食,易发生缺铁性贫血。

3.生长发育因素:婴儿生长发育较快,体重及血容量增加,如不及时添加含铁丰富的食物,易缺铁。

4.铁的吸收障碍:食物搭配不合理,可影响铁的吸收;慢性腹泻不仅铁的吸收不良,而且铁的排泄也增加。

5.铁的丢失过多:长期慢性失血可致缺铁,如肠息肉.美克尔憩室.膈疝.钩虫病等可致慢性失血;用不经加热处理的鲜牛奶喂养的婴儿可因对牛奶过敏而致肠出血。

四、论述题

患儿,男,10月,因“面色苍白两月”入院。

患儿生后母乳喂养至今,5月起添加米汤喂养,偶吃蛋黄,未添加其他辅食。

否认家族性遗传性疾病史。

查体:神情,精神可,面色苍白,颈部等处浅表淋巴结未及肿大,双肺呼吸音粗,未闻及罗音,心率106次/分,心律齐,心前区可闻及级收缩期杂音,腹部软,肝脏肋下2cm,质地软,脾脏肋下未及。

查血常规示:WBC 13×109/L,RBC 4.2×1012/L,Hb 75g/L,MCV 64fl,MCH 18.6pg,MCHC 279.4g/L,PLT

366×109/L。

试述:1.该患儿的初步诊断及诊断依据。

2.确诊尚需行哪些检查?

3.治疗原则。

答:1.初步诊断:营养性缺铁性贫血

诊断依据:⑴患儿,男,10月,为营养性缺铁性贫血高发年龄。

⑵患儿喂养不合理,铁的摄入量不足。

⑶临床表现为面色苍白,肝脏轻度重大。

⑷外周血常规Hb 75g/L,为中度贫血,WBC 、PLT计数正常,RBC 数下降不明显,MCV、MCH 、MCHC 均减低,为小细胞低色素性贫血,符合营养性缺铁性贫血的特点。

2.确诊需行:⑴外周血涂片,可见红细胞内中央苍白区扩大。

⑵铁代谢生化检查,可见血清铁蛋白下降,血清铁下降,总铁结合力和红细胞游离原卟啉升高。

⑶骨髓检查,中、晚幼红增生为主,红细胞小,浆幼核老铁染色:胞外铁减少(0~+),环状铁粒幼细胞<15%3.治疗原则:⑴一般治疗:加强护理,控制感染,添加含铁食物。

⑵去除病因:饮食习惯纠正,治疗慢性失血性疾病。

⑶输血治疗:一般不需输血,如存在:贫血严重,尤其是发生心衰者;合并严重感染者;急需外科手术者可进行输血。

⑷铁剂使用:口服铁剂为主:二价铁剂,时间为二餐之间;注射铁剂慎用。