王缵绪:文武双全的办学先贤

- 格式:doc

- 大小:60.50 KB

- 文档页数:5

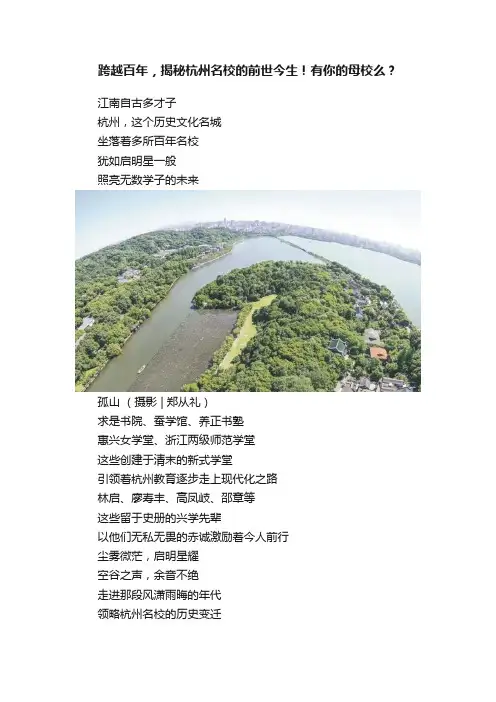

跨越百年,揭秘杭州名校的前世今生!有你的母校么?江南自古多才子杭州,这个历史文化名城坐落着多所百年名校犹如启明星一般照亮无数学子的未来孤山(摄影 | 郑从礼)求是书院、蚕学馆、养正书塾惠兴女学堂、浙江两级师范学堂这些创建于清末的新式学堂引领着杭州教育逐步走上现代化之路林启、廖寿丰、高凤岐、邵章等这些留于史册的兴学先辈以他们无私无畏的赤诚激励着今人前行尘雾微茫,启明星耀空谷之声,余音不绝走进那段风潇雨晦的年代领略杭州名校的历史变迁杭州优秀传统文化丛书之《启明之路》作者:***作者介绍毕晓燕,1984年生于山西太原。

副编审。

上海市文艺评论家协会会员。

主要研究方向:中国近代史、历史文献学。

著有《巨变·黄浦江大桥》(第十二届上海图书奖一等奖)。

西湖-孤山红楼(摄影 | 韩盛)求是书院之前世今生在车水马龙的上城区杭州大学路上,有一座“矮小”的建筑,殿四开间,单檐歇山顶,翼角起翘,精美的雕饰,散发着庄重的气息。

这是浙江大学前身——求是书院的旧址普慈寺大殿。

求是书院创建于1897年,是中国近代史上效法西方学制最早创办的几所新式高等学校之一。

为什么书院会建在这座寺院里呢?这要从一位叫林启的杭州知府说起。

光绪二十二年(1896),主张教育救国的林启从浙江衢州调任杭州知府。

在前往官邸的路上,普慈寺清净的环境和坚定有力的木鱼声,在林启心里留下了深刻的印象。

他想:如果在杭州办学堂,这不就是现成的校址吗?于是,他连夜给浙江巡抚廖寿丰上奏:林启走入房中,用热水洗了一把脸,又喝了几口热茶,感到周身血脉畅通,似有一股热浪起伏胸中。

他走到书案前,命侍从立刻磨墨,自己则铺展宣纸,提起毛笔。

林启的笔迹遒劲有力,在烛光的映照下蒙上了一层光辉,仿若带着生命的气息,“居今日而图治,以培养人才为第一义。

居今日而育材,以讲求实学为第一义。

”廖寿丰本就重视新式学堂的建设,与林启一拍即合。

光绪二十四年四月二十日(1898年5月21日),求是书院正式开学,廖寿丰命林启为求是书院总办。

教育界名人腾大春1933年北京大学毕业后,赴济南任山东省立第一乡村师范学校教员兼附属小学主任.除在师范部任课外,主要精力投入附小改革工作,把美国实用主义教育家杜威的“教育即生活”、“教育即生长”、“教育即经验改造”和“从做中学”的理论落之于实际.1935年春,适逢学校改组,应安徽省教育厅之邀,担任安徽省义务教育委员会秘书,积极推行短期义务教育,成效卓著。

1937年抗日战争爆发后,赴四川任国立编译馆编审,钻研欧美教育史及欧美教育思想家的名著,著成《卢梭教育思想》。

1947年赴美留学,在科罗拉多州立大学学习比较教育和外国教育史,先后获教育硕士和博士学位。

新中国成立后,积极响应党和国家的召唤,1950年毅然回国,先后任河北师范学院、天津师范大学、河北大学教授,并兼任南开大学教授。

1986年,获得全国外国教育史专业第一个博士学位授权点,任河北大学教育系外国教育史专业博士生导师。

滕大春先生在教育史学界享有崇高的声誉.曾任中国教育学会理事,中国高等教育学会理事,全国教育史研究会副理事长,全国比较教育研究会副理事长,河北省社科联副主席,河北省教育学会副会长,河北省高教研究会副理事长,河北省老年教授协会名誉会长等职。

滕大春先生在教育史研究领域辛勤耕耘近70载,声名远播,建树非凡。

在外国古代(东方)教育史、美国教育史、卢梭教育理论研究领域均有卓越成果,著述丰硕。

出版了《美国教育史》《今日美国教育》《卢梭教育思想述评》等专著,《科技发达时代的大学教育》《德国教育史》等译著;主编多部著作,主要有《外国古代教育史》《外国近代教育史》《外国教育通史》(共六卷)。

此外,还曾任《中国大百科全书·教育卷》“外国教育”分支主编和《教育大辞典·外国教育史》分卷主编。

滕先生发表专题论文80余篇,1998年出版个人教育文集《外国教育史和外国教育》。

滕大春先生的著作及其教育思想在国内外教育史学界产生了巨大影响。

其中《卢梭教育思想述评》曾获全国首届教育科学优秀成果一等奖,《光明日报》“全国首届优秀教育理论著作”荣誉奖,河北省社会科学研究优秀成果一等奖;《美国教育史》一书为国家教委“七·五”重点项目,1999年获全国第二届教育科学优秀成果二等奖,获河北省第五届社科优秀成果一等奖;《外国教育通史》获第二届国家图书奖提名奖、第九届中国图书奖,被学界公认为本学科奠基性的经典学术著作;《外国近代教育史》获河北省第三届社会科学研究成果著作类一等奖。

发布者:航海学院发布时间:2010-11-26集美航海学院校史(1920-1990)骆怀东编著厦门大学出版社(1990年9月)(封面题签:高怀;责任编辑:陈福郎;封面设计:陈经华;ISBN 7-5615-0281-8)目录序言第一章为力挽海权而兴办水产航海教育(1920.2-1927.2)第一节“开拓海洋,挽回海权”的办学宗旨第二节“德智体三育并重”的教育方针第三节全国首创的“海童子军”第四节轰动航海界的“片舟渡重洋”第五节追求真理,保卫国权第二章改部为校,力求革新(1927.3-1937.6)第一节机构改革,人员更替第二节增办新制,改进教学第三节实行军事化的严格管理第四节陈仕烈烈士等进步学生的革命活动第五节开展抗日救亡运动第三章播迂内地,在抗战中奋斗前进(1937.7-1945.8)第一节辗转播迁,几度分合第二节在苦难中坚持办学第三节同仇敌忾,坚决抗日第四节校主与师生心连心第四章励精图治迎接祖国的解放(1945.8-1949.9)第一节迁回集美原址,医治战争创伤第二节增进工作效率,提高教学质量第三节校友捐助,学子报恩第四节为新民主主义革命的胜利而奋斗第五章揭开历史的新篇章(1949.10-1958.2)第一节第二次迁校,开始新生活第二节学校的增办与合并第三节扩大规模,改革教学第四节组织机构及政治运动第五节陈嘉庚继续关心学校第六章独立办校,在调整中提高(1958.3-1966.6)第一节分校后的专业和机构设置第二节在教育革命中探索新路第三节重视政治,艰苦奋斗练第四节大力开展体育活动和民兵训练第七章十年动乱与两年整顿(1966.6-1978.12)第一节“文革”前期的破坏第二节撤销航校,并入厦大第三节复办航校,艰难进取第四节粉碎“四人帮”后的两年整顿第八章开创航海高等教育的新时期(1978.12-1990.3)第一节调整领导班子,充实各级机构第二节转移工作重点,开展教学改革第三节进行科学研究,活跃学术气氛第四节加强思想政治工作,实行半军事化管理第五节加强党的建设,开展群团工作第六节落实各项政策,重视统战工作第七节强化体育锻炼,培养船员素质第八节改善办学条件,搞好后勤保障第九节建立集美航海学院第九章历史经验的总结后记附录:(一) 学校有关资料沿革大事年表历任学校领导人名单历年教职工和学生人数历年基建情况(二)校主陈嘉庚传略序言彭德清为适应我国海运事业的发展对高级航海技术人才的需求,国家教委于1989年5月批准集美航海专科学校升格为集美航海学院。

行者无疆——重庆市兼善中学八十周年校庆专题片巍巍缙云山,依依嘉陵江,在这物华天宝的历史文化名城——北碚,一朵闪亮的奇葩正以他迷人的笑靥吸引着更多人的目光。

他就是,蜚声巴渝的重庆市兼善中学。

往事如潮,岁月如歌。

兼善中学经过80年的风雨摇曳,80年的文化积淀,正以厚重的历史为无数学子托起飞翔的翅膀。

20世纪初,中国社会动荡不堪。

著名爱国实业家、民生公司董事长卢作孚先生在开发北碚的同时于1930年秋创办了兼善中学。

建校之初,条件极为艰苦,学校借北碚火焰山东岳庙大殿为校舍,桌椅板凳皆从各处拼凑而成,经费十分紧张。

1932年初,作孚先生聘中国西部科学院代理院长张博和先生担任兼善中学校长。

张校长先后创办了面粉厂、石灰厂、砖瓦厂、木材厂、兼善公司、兼善公司、兼善农场等。

所得收入全部用于办学,还兴建了壮丽学宫——红楼。

这种实业建校的方式,不仅为兼善办学提供了资金,也为兼善学子创造了大量的实践机会。

舍得干,读兼善,蜚声巴渝,也成为学生追求上进的精神支柱,吸引了大批有志青年不远千里奔赴兼善求学。

2分24秒,校友王正行:我是1955年考入兼善中学的,这个地方给我留下了很多美好的记忆,对我的人生轨迹有深刻的影响。

2分38秒,校友吴伯秋:不说虚话不做假事,真正求真务实。

兼善中学完全是体现得最好最好。

2分47秒,旁白:古树新枝,依依相生。

1949年12月,人民政府接管兼善中学,改名为川东区北碚中学。

1951年6月,国立重庆实验中学并入。

1952年11月,更名为重庆市北碚第一中学。

1958年3月,学校定名为重庆市第十三中学校。

1982年,学校被确定为重点中学。

1985年,学校恢复为兼善中学,由时任国务院副总理李鹏题写校名。

3分28秒,罗统碧:兼善中学80年来,几迁校址,几易校名。

可是唯一不变的是兼善传统,兼善精神,和兼善以文化育人的教育过程。

3分45秒,旁白:耕耘不辍送冬去,于无声处听惊雷。

兼善中学垦荒置地、兴建校舍,奠定了数十年欣欣向荣的基业。

12岁那年转读新舟小学,首任校长李碧书。

协六公一生酷爱书法,尝用灰斗装灰,用木棍在灰斗中书写,孜孜以求,乐此不倦,传一时佳话。

1905年遵义知府袁玉锡饬遵义知县戴永清在城北火神庙(今遵义四中)开设遵义师范讲习所,次年清政府废止了从隋朝开始实行了一千多年的封建科举制度。

1907年,袁玉锡又呈准巡抚林昭年筹办遵义府初级师范学堂,是为遵义有现代教育的开始。

1908年遵义师范停止招生,遵义初级师范学堂易名为遵义中学堂。

首任堂长为四川人邓玉昆,在此执行教的有贵州第一批赴日留学生牟贡三,与严寅亮同为光绪十七年的举人王乐生、余沅芬、杨灿英,清光绪二十九年举人李道堃、陈文裕,光绪三十年(1904)恩贡赵乃康等饱学之士在此执教。

诸先生敦品励行,深受乡人敬重。

是年农历2月27日新生入学,学校举行了开学典礼,省里也派一督学参加,据说这位督学与遵义知府袁玉锡同为湖北襄阳人,在学校大门上作了一副对联以贺,联中有开辟山荒兴学校之句,一时激怒了探花公杨兆麟。

是夜,杨探花派人将这位督学的对联撕下换上自己的撰写的一联:“我本学界中人,五百年教启阳明,鄨邑素称文物地;尔乃荆蛮下士,七千里趋承太守,犬獒乱吠夜郎天!”这位督学得知系当朝大名鼎鼎的遵义杨探花所为,也就只好忍气吞声。

遵义中学堂位于老城武将衙署(今十一中附近),教学大楼气势磅礴,规模宏大。

学校一改旧式书院的许多陈规陋习,吸收了西方近代教育的某些形式和内容,是黔北的最高学府,桐梓、绥阳、正安、湄谭、甚至思南、印江等县的学子也慕名前往。

学校在办学过程中,曾遭受顽固派的非议。

一些俯背虾腰、腿迈方步的遗老遗少,他们留连科举仕途,依念功名富贵,对新学报以仇恨,经常对师生冷嘲热讽,说什么学校里的唱歌、体育等课程都是鬼混;学生在街上挺胸亮怀,简直是赳赳武夫,哪里有点读书人的气质。

照他们的说法,只有那些循规私塾老套,读圣贤之书,才能成才。

他们见着学校的老师和学生,呼之曰“新学家”,师生们对此嗤之以鼻。

钱氏家族史调查报告课题背景2008年12月10日举行诺贝尔颁奖仪式宣布,美籍华裔科学家钱永健获得今年诺贝尔化学奖;2009年10月31日8时6分,中国科学界“两弹一星”巨星钱学森在北京逝世,享年98岁;2010年7月30日,著名科学家、上海大学校长钱伟长逝世。

回首钱氏家族,这是一个人才辈出的家庭。

钱氏家族的兴盛始于五代十国,钱鏐创吴越国,在那个战乱频繁的时代,浙江却钱氏家族治理下长期安定,兴盛一方。

虽吴越国降宋,淡出政治舞台,但确兴盛至今,出了钱学森,钱永健,钱三强等科学巨匠;钱钟书这样的文学巨匠。

我们便以这样一个显赫家族作为课题进行研究。

一.钱氏家族的兴盛(历史上的钱氏家族)①钱氏家族简介钱氏家谱是目前国内保存最为完善的家谱之一,从吴越国王钱镠开始,到现在的第三十六世孙,有1000多年历史。

家谱中每个人都有一至两页的介绍资料,包括住所、教育、儿女、研究等内容,这些内容都是很确切的。

钱氏早期除部分分布于今山东、河南等省外,主要是在江南发展繁衍——秦朝有御史大夫钱产,子孙居下邳;西汉徐州人钱林,因王莽专政,弃官隐居长兴陂门里;钱逊因避王莽战乱,徙居乌程;唐初,光州固始人陈政、陈元光父子入闽开辟漳州,有中原钱姓将佐随往,在福建安家落户;宋元时期,钱氏发展到今广东、四川、安徽、湖南等省;明清时期,今上海、云南、湖北等省市均有钱氏后代的聚居点。

从清代开始,居住在闽、粤及沿海的钱氏陆续有人迁至台湾,后又有徙居海外者。

“钱氏按人数来算,在百家姓里排名第89位,大约有260万人。

”浙江省历史学会理事龚剑锋说。

钱氏是个绵延数千年不衰的庞大家族。

据说,他们的祖上是轩辕黄帝,传到首建吴越的钱镠是第八十代,钱王三世五代的后裔更是遍及海内外,千百年来精英辈出,家族中涌现出许多的思想家、教育家、科学家、文学家、艺术家。

这与钱王家族尊教重学的传统有很大的关系。

钱王家训中告诫子孙:“爱子莫如教子,教子读书是第一义。

”钱氏子孙不违祖训、自强不息,宰相、翰林比比皆是。

岁月如歌(三)——北师大实验中学1962年高三(3)班纪念册(三)师恩如山一座中学成为百年名校,一不看学生中有多少高干高知子女,二不看毕业生中出多少达官贵人,关键是看学校里有多少位学识渊博、品德高尚、有卓越的教学技巧、甘愿把毕生精力奉献给中学教育的名师!百年来女附中有一代又一代这样的名师,他们才是撑起这座名校的栋梁!名师上课,如醍醐灌顶,豁然开朗,如艺术享受,沐浴春风,令人终生难忘。

名师育人,用人格魅力,行动感召和爱心呵护,让人受益无穷,三十年五十年以至七八十年后,回忆起来仍会感动得热泪盈眶!我们有幸在名师云集的母校学习成长,我们感谢每一位为我们倾注了大量心血的恩师!胡志涛校长胡志涛校长17岁参加革命,是三十年代的老革命。

她在女附中工作了二十年,后调到安徽工作,在省教育工会主席任上离休,此后还做校外辅导员多年。

她生活俭朴,把自己节约的钱全部用于捐资助学。

孙岩校长孙岩校长是30年代的老革命,林默涵夫人。

我们初中和高中的毕业证书上都盖着校长孙岩的印章。

卞仲云校长卞仲云校长是三十年代的老革命,1949年来女附中工作,历任教导主任、副校长、校长职务。

关于卞仲耘校长的一件小事我们上初中时,她是教导主任。

一次在课间操之后的集会上,她给我们传达一个中央文件。

其中有一个成语是'高屋建瓴',卞主任读到瓴字时有点犹豫,接着解释说这个词大概是高瞻远瞩的意思,又说我不太清楚,等回去查查再跟大家说。

第二天的集会上,卞主任讲完其他事,果然又专门讲解了这个成语,说瓴是屋脊的意思,'高屋建瓴'是指在高层的屋顶上修建屋脊,具有高瞻远瞩、纵观全局、统领一切的权威和气概。

一位教导主任敢于在全校师生面前,公开承认自己对某个成语理解有误,并在查证之后向大家当面认真纠正,这是何等的勇气和胸怀!她的谦虚诚恳、认真好学的精神,在我幼小的心里留下了极其深刻的印象!使我终生难忘!我从此记住了,任何人都不可能知道一切,不可能永远正确。

闻名天下的三槐王氏武平王氏宗亲一般家族在汉晋唐时期均以地名郡望而称于世,其后宋明以来大多家族在郡望的基础上还要加上堂号,如王姓的“太原郡三槐堂”、张姓的“百忍堂”……,写于家庙中和自家堂屋(正房)中的神龛上,目的是教育子孙不要忘其本源和宣扬本房本支的立德树威名声,犹如现在“某某集团”打出自己的“名牌产品”的广告宣传。

三槐王氏的兴起三槐王氏兴起于唐末五代之世,初居大名府莘县。

但关于三槐王氏的来源,则众说纷纭,莫衷一是,唯一共同的是都承认三槐王氏为太原王子晋之后,开基始祖是王言。

一种说法认为三槐王氏为琅邪王氏分支。

如清修《三槐王氏宗谱》所录王国栋《修谱辨异》及《世系源流》说:“三槐王氏系出琅邪”琅邪王氏数传至晋丞相导,导九世孙褒,江陵陷,奔后周(导与褒相距400多年时间,绝对不是九世孙),封石泉公,家渭南,为石泉王氏。

褒十二世孙抟,相(唐)昭宗,封鲁国公,遭蓝田之祸,其子言遂占籍魏郡之莘亭,别称太原人。

在20余年中不可能就有孙子中进士。

其次罪臣之子不可能当黎阳县令(如果真当过县令为什么历史只记王抟的倜、倓、伦三子而不写王言)和后世入仕。

所以认为三槐王氏与王抟之间的联系可能性不大>。

此说主要流传在南方及海外王姓宗族中。

与此说相近的一说也认为三槐王氏为琅邪王氏的分支,但认为是王羲之的后裔。

如四川巴县南龙乡《王氏族谱》所载《王氏小引》即说:“稽我王氏系出姬姓,籍贯太原,自周灵王太子晋逊位景王,位迹猴山,别姓为王。

……至羲之公,徒居会稽山阴县,十数传至佑公(前后相距650余年)……以直道不容于时,尝手植三槐于庭。

”另有一说与此大不相同,认为三槐王氏系出太原王氏,为隋代文中子王通之后,原属河汾龙门王氏,与王抟及其琅邪王氏无关,这一说多流传于北方地区,以山西太原、河南密县等地王姓族人为主此说的代表。

还有一说《澳溪王氏族谱原序》所载:今澳溪王氏谱系其始自太原,历周迄秦汉传至大唐?骑常侍涒浅公昆仲,最盛浅公元孙令丰官临川令,徙建昌子世禄官黄州同知,迨元(1279年)初有名时良者迁居芦潭至嫡孙天相转迁澳溪而家焉(此王世禄与晋朝王世录相距880余年)。

横渠书院简介横渠书院是了为纪念北宋著名哲学家、关学创始人张载(1020-1077)而建立的。

张载字子厚,大梁(今河南开封)人,徙家凤翔眉县(今陕西宝鸡眉县)横渠镇,世称横渠先生。

在历史上,陕西境内的横渠书院有四处:眉县横渠书院(两处)、临潼横渠书院及凤翔横渠书院。

眉县横渠书院眉县横渠书院有东西两处。

东横渠书院位于今宝鸡眉县横渠镇张载祠内,其历史可以追溯到北宋时期的眉县崇寿院。

与张载同时期的苏轼(1037-1101,字子瞻)曾在宋仁宗嘉祐七年(1062)签署凤翔府判官时因大旱至眉求祷于太白山,过崇寿院时作《太白山下早行至横渠镇书崇寿院壁》诗,其弟苏辙(1039-1112,字子由)亦和有《次韵子瞻太白山下早行题崇寿院》。

据民间传说,崇寿院为青年张载求学之地。

熙宁三年(1070),张载辞官返回横渠镇,以讲学为务,其讲学的地方就是崇寿院。

当时该院已经衰败,张载在院内一所房子的东西窗户上分别张贴了所撰的《砭愚》和《订顽》(后易名为《东铭》和《西铭》),并将崇寿院命名为横渠学堂。

横渠学堂即后来所建横渠书院的前身。

据明代眉县学者刘九经万历年间所纂的《眉县志》记载,元贞元元年(1295)朝廷下诏在眉县横渠镇张载故居建立张子特祠。

泰定四年(1327)又诏在祠内创建横渠书院,文礼恺有记。

此时,严格意义上的横渠书院才算是创建了。

后历经明清两代,横渠书院屡圮屡修,诸如:明洪武十四年(1381)眉县县令林思正修书院,万历三年(1575) 眉县县令姚继先重修书院,清康熙二十三年(1684)眉县县令陈石麟重修书院,康熙五十一年(1712)与光绪十一年(1885)也曾两次重修书院。

值得注意的是,清康熙二十三年陈石麟重修书院时,康熙皇帝为张载赐“学达性天”匾。

清末,在清廷“各省书院一律改设学堂”的诏命下,张子祠内横渠书院于光绪三十一年(1905)被时任眉县县令的程壎改建为高等小学堂,宣统元年(1909)又改名为“眉县第二高等小学堂”。

范仲淹与XX府学X劲雷范仲俺是北宋著名的政治改革家、军事家、文学家,同时也是一位热心兴学育人的教育家。

兴学育人可以说是范仲淹行之终生的事业。

他大力提倡改革科举制度,积极投身于兴办学校的教育实践之中,从而形成了丰富的教育思想。

范仲淹重视师资素质培养,力荐"明师"任教。

在教育上他继承孔子的教育思想,以儒家经典为主要内容,并提出了培养专门性实用人才的主X,范仲淹对当时的学校教育,以至宋代学术文化的开展做出了重要的奉献。

XX府学是范仲淹亲手创立起来的宋代历史上第一个,也是规模最大的地方官办学府,在宋代教育史乃至中国古代教育史上声誉卓著,号称“东南学宫之首〞,其影响深远。

一、范仲淹创办XX府学,开宋以降地方州县办学之先河北宋建国以后,为了选拔人才,专重科举,而教育不兴。

中期以后,面对内忧外患,一批士大夫纷纷提出变法革新,范仲淹就是在这种情况下登上历史舞台的。

范仲淹一生中,有三十多年时间是担任地方官。

他先后到过广德军、XX、睦洲、XX、饶州、润州、延州、邠州、XX、越州等地,每到一处,他都大力兴学。

无论是在饶州〔今XXXX〕、润州〔今XXXX〕,还是在邠州〔今XX彬县〕、延州〔今XXXX〕都有他亲手办的学校。

他一生勤于教育,创立书院,为统治阶级培养了大批经世致用的人才,并开创了北宋一代兴学之风。

宋仁宗明道二年〔1033〕十二月,范仲淹被仁宗罢免了右司谏之职,贬为睦州知州。

?宋史?载:“明道二年〔1033〕三月,X太后撒手人寰西归,仁宗亲政,朝政一新。

原先上疏忤X太后的官员相继得到提拔重用。

四月,范仲淹被召回,除右司谏。

是年岁末,在宰相吕夷简的支持下,仁宗废黜郭皇后。

台谏在孔道辅和范仲淹的率领下,群起力争,被责问得X口结舌、理屈词穷的吕夷简玩弄阴谋手法,请台谏次日上朝力陈;仁宗连夜下诏旨,分贬台谏领袖孔、范出知XX、睦州,天明即押出国门〞⑴。

宋仁宗景佑元年〔1034〕正月,范仲淹怀着一腔委屈与不平,匆匆离京汴梁,奔睦州赴任。

抗战时期省会永安的七位著名校长 2010-12-14 15:06 洪顺发来源:炎黄纵横我来说两句廖祖刚卢前严家显蔡继琨在纪念抗日战争胜利65周年的日子里,笔者作为一名教育工作者,怀着崇敬的心情,撷取抗战时期在省会永安的七位著名校长,来表达我的怀念。

这七位校长是省立永安师范校长王秀南、福建农学院创始人严家显、福建音乐专科学校创始人蔡继琨、国立福建音乐专科学校首任校长卢前、永安中学创始人林天兰、永安中学第二任校长廖祖刚和永安中学第三任校长徐叙贤。

王秀南校长1938年春,省立师范内迁永安。

王秀南担任该校校长,校址原在永安文庙。

因遭日机轰炸,1939年5月迁到皆山下的大湖村,利用村中几座祠庙。

其中义斋作为礼堂,庆元公祠成为图书馆,陈氏祖祠作科学馆,璞园公祠成了女生宿舍,李氏祖祠当作医药室。

还兴建三座教室,分别命名为三山院、芗江院和芝城院以纪念福州师范、漳州师范和建阳师范。

接着又兴建大礼堂、青年楼、体育馆,设备设施逐步完善。

王校长发动学生,整修皆山,将石洞寒泉辟为公园,在“镜湖秋月”中建湖心亭,美化校园环境。

王秀南在永安任省立师范学校校长期间,配合省教育厅推行“笠剑学风”,实行战时的“三杆”教育。

所谓“三杆”教育,就是要求学生拿起笔杆能写,做个有学问的学生;拿起枪杆能从戎报国,抵抗日寇的侵略;拿起锄头能生产劳动,自食其力,克服物质困难。

学校开辟农场,日常注重军事训练,学生能文能武又能农。

他曾让学生步行30里,到上吉山国立音专远足、参观。

1938年8月,王秀南创办《教战导报》(半月刊),自任社长和总编。

该刊除报道本校一般教学消息外,大量刊登时事新闻,发表不少文艺作品。

该刊还附办《教战画报》,以抗战为题材,揭露和批判侵略者的丑恶。

王秀南治教有方,成效显著,陈仪、刘建绪两任省主席先后到学校视察,并应邀为师生演讲。

国立音专校长卢前也曾来校参观,并做《如何读书》的演讲。

王秀南还亲自讲课。

他每课都事先备好教学纲要,在黑板之前边写边讲,使学生有条理可循。

王缵绪:文武双全的办学先贤2013年11月2日,重庆巴蜀中学彩旗飘扬,人山人海,历届一万余名海内外校友返校共贺母校80华诞。

原名重庆(私立)巴蜀学校的巴蜀中学,自1929年始建以来,八十余年历程,三万多个日夜,多少难忘的往事,多少泪眼与笑靥,记录了巴蜀学校(含巴蜀中小学及幼儿园)多少艰辛与磨砺,多少辉煌与荣耀!当巴蜀中学创始人、伟大的现代教育先行者——原国民政府四川省主席、抗日名将、第29集团军上将总司令王缵绪重孙女、新华社主任编辑郑纪(王宇知)走上讲台,满怀深情地回顾王缵绪在巴蜀学校创建21年及担任校董事长18年间,筚路蓝缕、呕心沥血致力于学校的生存与发展,倾注难以计数的大量物力财力和心血智慧的无私奉献,以及在统一四川、主政四川期间为创建抗日战略后方所做出的贡献,血战抗日沙场、建树赫赫战功报效国家和民族等九大历史功绩,并代表王缵绪后人表达对缵绪老前辈的无限敬仰与怀念时,激起了庆祝会场的强烈反响,被认为是整个庆典活动中最为激动人心的大会发言。

血战沙场屡建奇功主政一地造福一方19世纪中后期,强劲的西风裹着烈火硝烟滚滚而来,中国开始了“三千年未有之大变局”。

洋务运动、维新变法、民主启蒙、新文化、五四、共和……学习现代科技、器物引进、出国热、留学潮、开矿山、建工厂、修铁路、通邮电……中国从此进入天光启迪、上下求索、脱皮蜕变、灵魂洗礼的新纪元,多少乱世枭雄、治世英雄、文官武将应运而生,登上了近现代历史的大舞台。

王缵绪,字治易,1885年生于四川西充县。

幼年受业于举人,考取秀才。

1911年参加辛亥革命“保路同志军”,因功任营长。

其后历任团长、旅长、师长、军长。

协同刘湘统一四川,结束军阀混战有利于国计民生及四川发展。

1937年七七事变后王缵绪于9月1日最早一批率军出川抗战,后任职第29集团军总司令,第六战区、第九战区副司令长官,携长子王泽浚(第44军军长)连年转战鄂豫湘战场,亲历了武汉会战、随枣会战、枣宜会战、湖滨战役、鄂西会战、长衡会战、常德会战等七大战役,所创“大洪山老王推磨”典范战例轰动全国。

第29集团军从1938年1月于前线组建到因伤亡惨重于1944年缩编撤消,全是在抗日一线度过的。

其间王缵绪还利用回成都养伤的机会,以“国难当头”强令在成都上高中的长孙王复加(王泽浚军长之子,新华社主任编辑郑纪之父)中断学业,将其带到前线部队参加抗日战争。

这种祖孙三代同军征战铁血疆场的范例,在全中国乃至全世界反法西斯战场上恐怕独一无二、绝无仅有。

第29集团军存在的六年多时间,总计对日作战2300余次,击毙击伤日军官兵4万多人。

集团军两个军11万余兵力(含补充兵员)打剩到不足2万人;总司令王缵绪身先士卒身负重伤,44军150师师长许国璋(成都人)壮烈殉国。

真正实践了王缵绪“民族独立的金字塔,决心先拿我们的骨肉去砌成”的誓言。

八年抗战王缵绪战功彪炳,为中华民族做出了杰出贡献,成为全国民众最为敬仰的抗日英雄之一;蒋氏父子、国民政府对他的战略战术、军事理论及才气学识、人文素养也极为欣赏。

事实上王缵绪也确实是少有的既长于率军打仗、勇于为国效力,又关注社会民生、经济建设、公益事业尤其重视教育文化事业,乃至时有“造福一方”建树的儒将。

1920年王缵绪任川军9师18旅旅长兼任川南道尹时,力行“兴农田、水利、筑路、改良监狱、奖励留学”及新文化运动,并聘请恽代英等到川南师范学校任教。

1924年他以军职兼任成都市政公所督办时,拓宽春熙路,在大街上建汽车站和公厕,推广义务教育并创办徒弟补习学校;在少城公园修建通俗教育馆、陈列室、音乐演奏室、体育场并举办比赛。

成都民众曾自发立碑记载他的功德。

1926年王缵绪任川军16师师长率部驻守资中、内江、隆昌、荣昌时,积极修建学校、公园、图书馆、寺庙,并倡导半工半读以方便贫穷子弟上学。

还通过外聘优秀教师,到上海购置仪器书籍,派部将到学校任教等,将资州中学堂升格为“四川省立第六中学校”,成为全省六所省立重点之一。

三年驻守期间,仅是资中县的体育场王缵绪就修建了三个,并建成资中至内江的成渝公路首通车路段。

他在师部驻地资中民间留下了极佳的口碑,一直流传至今。

1938年初四川省主席刘湘病逝王缵绪接任省主席时,正值抗战初期的最艰难时期。

王缵绪在四川省主席任上不仅要征兵供粮支援前线,还要接纳汹涌而至的沦陷区难民,更要确保后方政局稳定。

此时四川民众负担极重,群体性冲突时有发生,王缵绪采取“理喻式和平方法”化解了许多矛盾。

他日夜操劳,事必躬亲,并以“国难当头,号召与带动所有公务员洁身自好,力除浮华,为民表率,通令昭示”,要求全省各级对于因新职或公务来省者,“长官或同僚,概不准应酬”;更“不准借婚丧庆寿大摆宴席,收受礼物”;地方士绅民众对离任官员搞欢送立功德碑等,亦“应设法制止,决不可迁就”。

王缵绪在四川省主席任上励精图治,推行一系列新政以整顿吏治、变革图强:裁撤骈冗机关,节省公帑;整理财政,彻底清查过去账目,严惩贪污;减征田赋,减轻百姓负担。

他制定了《县长守则》等制度措施,对地方官员提出包括随时慰问疾苦、优待壮丁家属、严厉查办舞弊等六条要求,撤掉了大批贪官,以铲除川省财政种种积弊。

并亲自到各县视察,考察吏治、兵役、禁烟、地方建设并走访入伍士兵家属;还挤时间上两湖前线慰劳官兵、鼓舞士气。

在省主席王缵绪的治下,四川省在抗战初期那个最重要也最艰难的非常时期,全省行政完善有序、高效运行,保证了前线的物资供应,全面推进了抗建工作,为将四川建设成为支撑对日作战的战略大后方做出了重要贡献。

亲力亲为创建名校呕心沥血“教育兴国”王缵绪不仅抗日有功、主政有为,还有着极高的文化艺术修养和深厚的国学功底。

他虽然是职业军人,却深受儒家文化熏陶,且“私德尚好,烟酒赌均不来,自奉亦简”。

他为人和善、宽厚,言谈儒雅,人称“笑和尚”,乃公认的“儒将”。

中国书画院人士称王缵绪“是民国初期德艺双馨的一大才子”;“他是我们书画界最值得敬仰的老前辈之一”;“他擅长书法,精通诗词歌赋和古汉语,出口成章,文字功底极深”。

“他还是一位大收藏家,50年代初,他把自己珍藏的数百珍品包括书画都无私地献给了国家。

”王缵绪文武双全且关注民生、热心公益事业,在重视文化事业、发展教育事业上最为突出。

王缵绪创建巴蜀学校始于1929年,并于同年创办了《巴蜀日报》。

他以10万大洋买下重庆张家花园一块100多顷土地作为校址办学,以实现他改变西南教育落后面貌,“创造新的教学制度,实行新的教育理想”的夙愿。

在当年极其落后的社会经济条件下创建新式学校,无疑是一个浩大而繁杂的工程。

王缵绪亲力亲为勤扒苦干,从规划与设计、购料到施工等等,倾注了无数的财力、物力与心血智慧。

其时王缵绪已任职刘湘部北路总指挥、第三路总指挥并兼任国民政府要职,他创建巴蜀学校投入了旷日持久的时间和精力,一度受到刘湘指责“未专心于军政”。

为了实现自己发展教育事业的梦想,他在报上公开发表《辞军职》以明志。

刘湘最终为王缵绪不惧艰辛、不为名利的办学义举所感动,“予以慰留”,王缵绪亦为缓和这场风波,特把校园内建成的第一所园区命名为“湘院”。

1933年2月,王缵绪创办的重庆巴蜀学校正式开学。

他自任董事长,将张家花园街面房地产租金全部交给校方作办学经费。

教学仪器、教具、动植物标本、挂图及史地图籍,以及校图书馆上万册图书,他另行筹款从上海购置。

学校设施设备在大西南首屈一指。

王缵绪在开学前发表《巴蜀宣言》阐述自己的办学理念与兴学理论。

他说“开启民智,教育救国”,就是要通过办教育达到挽救国家、改变民族命运之目标;他尤其强调“治校之道惟用人,除此皆末节也”。

并与黄炎培、卢作孚等共同为巴蜀学校制定了体现“公而忘私,正大光明,诚实毋欺,朴实无华”的“公正诚朴”校训。

他倡导“手脑并用,身心互通”和“教养兼施”教育方针,培养学生正直独立、勤勉进取、全面发展的能力。

成为了中国现代教育理论在西南地区成功实践的典范。

1936年,巴蜀学生的生活照片和学业成绩代表中国参加伦敦国际教育博览会获嘉奖。

抗战期间重庆作为战时首都遭到日机轮番轰炸,巴蜀校园也三度被炸。

为坚持办学,巴蜀中学迁至王缵绪家乡西充县。

王缵绪耗费巨资,学校的500多套桌椅床等校具、2万余册图书及2000多件钢琴、显微镜、标本、实验仪器等教学用具,装了满满16艘大船,从重庆经由嘉陵江运达南充,又动员千余人一件件搬运到西充。

1939年9月,巴蜀学校(西充)完成搬迁和重建后开学。

1942年,抗日战争局势变化,巴蜀学校迁回重庆,王缵绪将全部教学设备留在西充,作为巴蜀分校继续开办,并将其发展成为省立重点中学。

独担经费苦撑危局“战时学校”大放异彩王缵绪自主办学,实施一系列具有远见卓识的现代办学主张,是建立在无私奉献的巨大投入上的。

据巴蜀中学校史记载:“王缵绪先生曾先后投入巨资创建巴蜀学校及购置新型教学器材,相继以高薪聘用符合其教育理念的校长周勖成及著名人士孙伯才、叶圣陶、卫楚材、卢作孚、何鲁等人主持教务;巴蜀学校自创办开始完全秉承王缵绪的教育革新理念,学校各项大事均由校长报准确定之后方可实施……”另据有关学校经费来源的史料记载:“巴蜀学校自开办18年以来,学校所有经费完全由校董事长王缵绪一人承担,除去支付现金之外,18年来他将新建的临街铺面37套房屋长期出租以供养学校正常开支。

从未收取学校的分文费用。

为了弥补抗战期间学校办学经费的困难,王缵绪再次捐充个人房产支付办学经费。

”王缵绪无论遇到多大困难,都坚定不移地实施其先进办学理念而不动摇。

巴蜀学校当年仅是教师一个月的薪俸即需150万元,而一个学期的学费总收入仅有130万元,严重入不敷出,但王缵绪仍坚持以较高标准发放教师薪水。

周勖成校长为减少学校开支曾“主动上报三大建议与措施”,王缵绪觉得有违办学理念而“断然拒绝”,并“不惜再次变卖家产来保证学校正常开展,绝非改变他主张的教学方针和‘教养兼施’的制度”。

抗战初期武汉失守后,王缵绪将自己的重庆私宅献出供刚刚迁来重庆的国民政府办公使用,后来又以四川省主席之名指定巴蜀学校为“战时学校”,主动收容大批战区流落儿童及抗战军人子女免费入学。

学校在礼堂挂起上书“国破山河在”的大幅中国地图,王缵绪题赠的“毋忘国耻”铭刻在毕业纪念品(墨盒)上,学生早操时高唱《大刀进行曲》等抗日歌曲。

并分别以辽宁、吉林、黑龙江、绥远、热河等作班级名称,以警醒学生不忘收复失地。

还在校内接纳和安置了中华职业教育社、中华全国文艺界抗敌协会等团体。

周恩来、黄炎培、马寅初、章乃器、郭沫若、邵力子、邹韬奋、沈钧儒、陈立夫、罗隆基、田汉、胡风、翁文灏等,先后在巴蜀学校作了几十场抗日演讲;茅盾、老舍、周而复、阳翰生、夏衍、何其芳、刘白羽、臧克家、姚雪垠、沙汀、艾芜、艾青等,多次到巴蜀学校参加中华全国文艺界抗敌协会活动。