探寻1936年奥运会武术名家寇运兴后人

- 格式:doc

- 大小:28.00 KB

- 文档页数:2

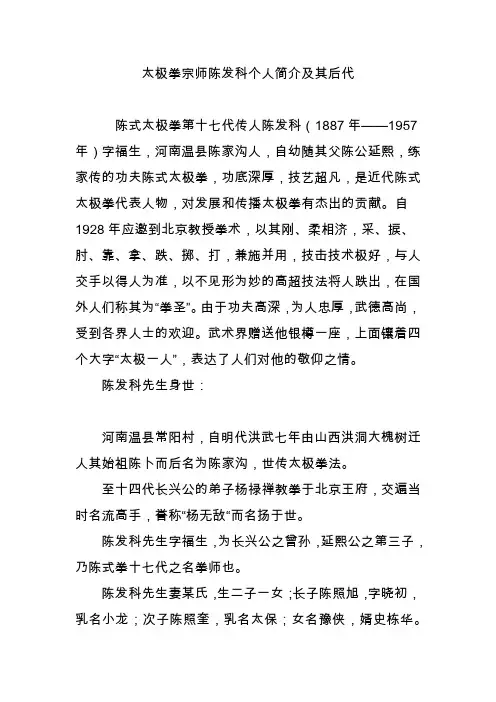

太极拳宗师陈发科个人简介及其后代

陈式太极拳第十七代传人陈发科(1887年——1957年)字福生,河南温县陈家沟人,自幼随其父陈公延熙,练家传的功夫陈式太极拳,功底深厚,技艺超凡,是近代陈式太极拳代表人物,对发展和传播太极拳有杰出的贡献。

自1928年应邀到北京教授拳术,以其刚、柔相济,采、捩、肘、靠、拿、跌、掷、打,兼施并用,技击技术极好,与人交手以得人为准,以不见形为妙的高超技法将人跌出,在国外人们称其为“拳圣”。

由于功夫高深,为人忠厚,武德高尚,受到各界人士的欢迎。

武术界赠送他银樽一座,上面镶着四个大字“太极一人”,表达了人们对他的敬仰之情。

陈发科先生身世:

河南温县常阳村,自明代洪武七年由山西洪洞大槐树迁人其始祖陈卜而后名为陈家沟,世传太极拳法。

至十四代长兴公的弟子杨禄禅教拳于北京王府,交遍当时名流高手,誉称“杨无敌“而名扬于世。

陈发科先生字福生,为长兴公之曾孙,延熙公之第三子,乃陈式拳十七代之名拳师也。

陈发科先生妻某氏,生二子一女;长子陈照旭,字晓初,乳名小龙;次子陈照奎,乳名太保;女名豫侠,婿史栋华。

陈发科先生有孙陈小旺、陈小兴皆照旭子;照奎子名陈瑜,皆能传其家学。

照旭有三个儿子,小松、小旺,小兴、照奎有一个儿子小胖(陈瑜)。

陈炳大师的父亲就是陈小松。

陈发科有一女叫陈豫霞,据说陈发科把陈式剑全教女儿了。

吴云倬老师是武汇川先生的徒弟,武汇川先生是杨式太极拳大师杨澄甫先生的大弟子,在上海武术界公开挂牌“杨氏首徒”,可见武汇川先生在杨门弟子中的地位。

我是1951年在中山公园开始跟吴云倬先生学习太极拳,那时我刚20岁(本人生于1932年),自幼练过绵拳,我的两条胳膊可以把同样粗细的小树磕得左右摇晃不定。

开始跟吴老师学拳时,并不是从心里服气他。

学了一年多,都是练架子,后来就练习一个式子一个式子地发力,每个式子都打上几百遍,练习短弹力,这样又练习了一年多。

这时候吴老师的身体已经不太好了,但是吴老师教推手教得更勤,有一次指导我和姚少平推手,见我们两个不太用全力,吴老师就让我跟他推,一搭手,吴老师就用个挤,发个短弹力,让我连退了七八步,一口气没上来。

然后又让姚少平上去,同样一个挤,还是个短弹力,把姚打的眼睛发愣。

于是我又上去全力跟吴老师推,结果还是一个挤,发的还是短弹力,把我打得蹲在地上起不来。

吴老师说:“你们连这一手都对付不了怎么行?出不了门啊。

”看到老师生气,我们就开始认真地练起来。

后来才知道用挤发短弹力是杨式太极拳很强调的一种基本用法发力。

要练到无论对方怎么来,自己都能用上这手。

吴老师说武汇川先生在用挤发短弹力上尤有造诣。

以后吴老师又教我们练习弹腿。

我看其他的人教太极拳,都不练这种功夫,就问吴老师为什么还要练弹腿。

吴老师说:“咱们练的不是文太极,是武太极,是练习技击。

当年我的老师武汇川先生跟人比武就曾吃亏在腿上。

”我问:“怎么吃的亏呀?”吴老师说:“一次武汇川老师跟练八卦的孙振川老师比武,孙振川动作老快,上步一腿就扫在武老师的头上,当即武老师就晕到了。

武老师身体胖,不擅腿法,对用腿研究不多。

遇到高手,技术上就显出了亏欠。

练习技击不仅要会用手,也要会使腿,更要会用神。

否则稍有闪失就要败阵。

平时练拳要养成精神集中的习惯,不能松松散散。

”以后我就整整下功夫踢了一年的腿。

自己觉得技艺大进,这时侯手上能听能发,再加上腿活,感觉自己象个八爪鱼一样,可以应付八面了。

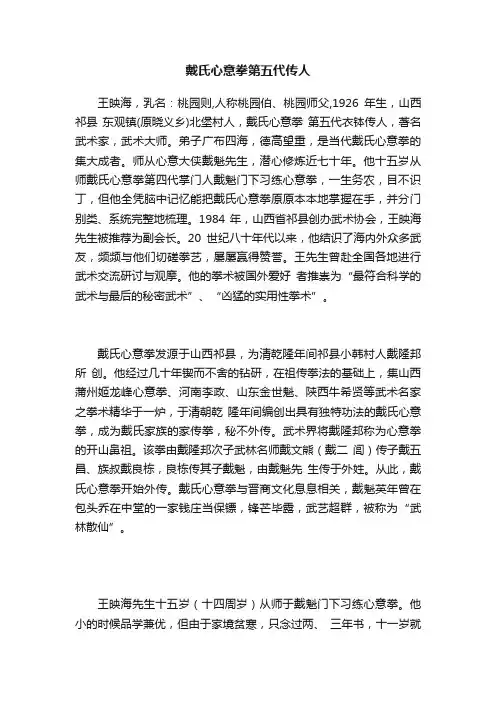

戴氏心意拳第五代传人王映海,乳名:桃园则,人称桃园伯、桃园师父,1926年生,山西祁县东观镇(原晓义乡)北堡村人,戴氏心意拳第五代衣钵传人,著名武术家,武术大师。

弟子广布四海,德高望重,是当代戴氏心意拳的集大成者。

师从心意大侠戴魁先生,潜心修炼近七十年。

他十五岁从师戴氏心意拳第四代掌门人戴魁门下习练心意拳,一生务农,目不识丁,但他全凭脑中记忆能把戴氏心意拳原原本本地掌握在手,并分门别类、系统完整地梳理。

1984年,山西省祁县创办武术协会,王映海先生被推荐为副会长。

20世纪八十年代以来,他结识了海内外众多武友,频频与他们切磋拳艺,屡屡赢得赞誉。

王先生曾赴全国各地进行武术交流研讨与观摩。

他的拳术被国外爱好者推崇为“最符合科学的武术与最后的秘密武术”、“凶猛的实用性拳术”。

戴氏心意拳发源于山西祁县,为清乾隆年间祁县小韩村人戴隆邦所创。

他经过几十年锲而不舍的钻研,在祖传拳法的基础上,集山西蒲州姬龙峰心意拳、河南李政、山东金世魁、陕西牛希贤等武术名家之拳术精华于一炉,于清朝乾隆年间编创出具有独特功法的戴氏心意拳,成为戴氏家族的家传拳,秘不外传。

武术界将戴隆邦称为心意拳的开山鼻祖。

该拳由戴隆邦次子武林名师戴文熊(戴二闾)传子戴五昌、族叔戴良栋,良栋传其子戴魁,由戴魁先生传于外姓。

从此,戴氏心意拳开始外传。

戴氏心意拳与晋商文化息息相关,戴魁英年曾在包头乔在中堂的一家钱庄当保镖,锋芒毕露,武艺超群,被称为“武林散仙”。

王映海先生十五岁(十四周岁)从师于戴魁门下习练心意拳。

他小的时候品学兼优,但由于家境贫寒,只念过两、三年书,十一岁就辍学了。

师父戴魁本是祁县城内人,因抽大烟致使家境衰败,最后落足到晓义村,他膝下无子无女,破其门规,传心意拳于外姓。

王映海不能上学念书,很是苦恼,见戴魁练拳,也跟着学了起来。

一开始,王映海给师父干些杂活儿,悄悄跟着学些拳法,到十七八岁时,他就做些小生意,卖瓜卖果,给家里添些收入,克扣一点结济戴魁师傅,一边习武练拳。

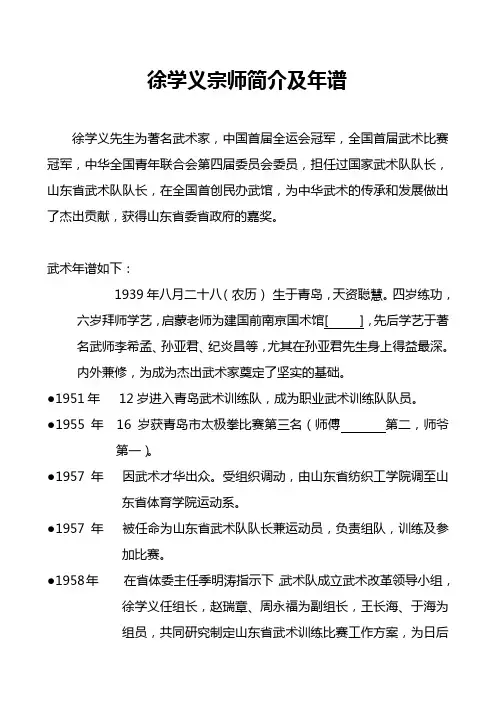

徐学义宗师简介及年谱徐学义先生为著名武术家,中国首届全运会冠军,全国首届武术比赛冠军,中华全国青年联合会第四届委员会委员,担任过国家武术队队长,山东省武术队队长,在全国首创民办武馆,为中华武术的传承和发展做出了杰出贡献,获得山东省委省政府的嘉奖。

武术年谱如下:1939年八月二十八(农历)生于青岛,天资聪慧。

四岁练功,六岁拜师学艺,启蒙老师为建国前南京国术馆[ ],先后学艺于著名武师李希孟、孙亚君、纪炎昌等,尤其在孙亚君先生身上得益最深。

内外兼修,为成为杰出武术家奠定了坚实的基础。

●1951年 12岁进入青岛武术训练队,成为职业武术训练队队员。

●1955年 16岁获青岛市太极拳比赛第三名(师傅第二,师爷第一)。

●1957年因武术才华出众。

受组织调动,由山东省纺织工学院调至山东省体育学院运动系。

●1957年被任命为山东省武术队队长兼运动员,负责组队,训练及参加比赛。

●1958年在省体委主任季明涛指示下,武术队成立武术改革领导小组,徐学义任组长,赵瑞章、周永福为副组长,王长海、于海为组员,共同研究制定山东省武术训练比赛工作方案,为日后山东省武术体育称雄武坛十余年创造了先决条件。

●1959年 20岁获得第一届全国运动会武术比赛短器械冠军,被山东省委省政府表彰为山东省十二名优秀运动员之一,事迹在《大众日报》及全省各媒体做广泛报道。

●1959年编排比赛自选套路被录制电影资料,用于体院学院武术本科的教学中,成为国家武术体育训练的保密教材,影响至今。

●1959年在北京与邵善康(后任上海武协主席)同时成为著名武术家蔡龙云先生的助手,编撰国家专业武术队比赛规定套路,为日后中国武术的规范比赛和推广开创了先河。

●1960年获全国武术比赛拳术冠军、全能和刀术亚军,枪术第三名。

带领山东武术队获团体总分冠军。

并将比赛团体冠军成绩保持到文革前的最后一届。

●1960年在《郑州日报》发表文章“赛前展望—各队技术状况分析”。

同时大量武术训练的理论、技术等重要部分被收录在体育学院教材讲义中。

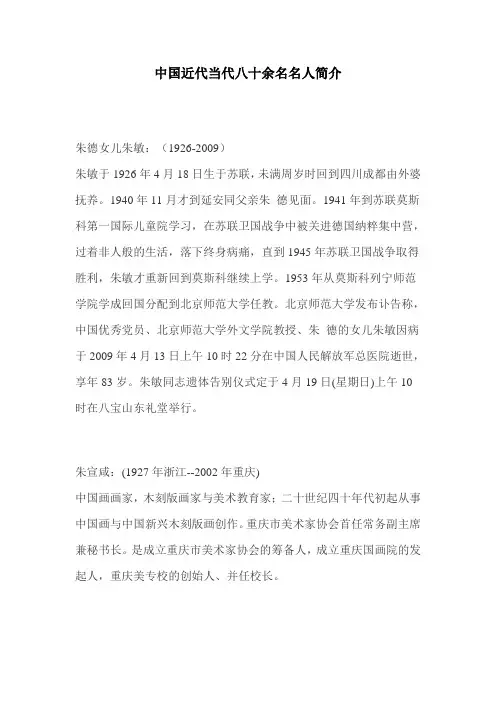

中国近代当代八十余名名人简介朱德女儿朱敏:(1926-2009)朱敏于1926年4月18日生于苏联,未满周岁时回到四川成都由外婆抚养。

1940年11月才到延安同父亲朱德见面。

1941年到苏联莫斯科第一国际儿童院学习,在苏联卫国战争中被关进德国纳粹集中营,过着非人般的生活,落下终身病痛,直到1945年苏联卫国战争取得胜利,朱敏才重新回到莫斯科继续上学。

1953年从莫斯科列宁师范学院学成回国分配到北京师范大学任教。

北京师范大学发布讣告称,中国优秀党员、北京师范大学外文学院教授、朱德的女儿朱敏因病于2009年4月13日上午10时22分在中国人民解放军总医院逝世,享年83岁。

朱敏同志遗体告别仪式定于4月19日(星期日)上午10时在八宝山东礼堂举行。

朱宣咸:(1927年浙江--2002年重庆)中国画画家,木刻版画家与美术教育家;二十世纪四十年代初起从事中国画与中国新兴木刻版画创作。

重庆市美术家协会首任常务副主席兼秘书长。

是成立重庆市美术家协会的筹备人,成立重庆国画院的发起人,重庆美专校的创始人、并任校长。

共和国总理朱镕基:(1928年10月-)湖南长沙人,1949年10月加入中国共产党,1948年12月参加工作,清华大学电机系电机制造专业毕业,大学文化,高级工程师。

1947年至1951年在清华大学电机系电机制造专业学习并参加“新民主主义青年联盟”。

1951年至1952年任东北工业部计划处生产计划室副主任。

1952年至1958年在国家计委燃动局、综合局任组长,国家计委主任办公室副处长,国家计委机械局综合处副处长。

1958年至1969年任国家计委干部业余学校教员、国民经济综合局工程师。

1970年至1975年下放国家计委“五七”干校劳动。

1975年至1979年任石油工业部管道局电力通讯工程公司办公室副主任、副主任工程师,中国社会科学院工业经济研究所室主任。

1979年至1982年任国家经委燃动局处长、综合局副局长。

陈氏太极拳创始人--陈王廷陈王廷(1600—1680),字奏庭,太极拳创始人。

自明洪武初年,陈姓由山西洪洞县迁至常阳村(即今陈家沟)时算起,为陈家沟陈氏第九世。

祖、父均为明朝官吏。

弟兄四人,该居其二,他天资聪慧,勤奋好学,不但深得家功精髓,于武功一道出类拔萃,而且熟读诸子百家,涉猎经史古籍,学识渊博,以致“文事武备,皆卓越于时”。

年轻时曾走镖山东一带,声播齐鲁。

惜生不逢时,无法抒发报国之志,明末仅为县乡兵守备。

清初。

社会动荡不安,他遂隐居乡间,终日以《黄庭经》为伴。

晚年立志创拳,以遗后世。

于是,倾心搜集、整理民间武术,较其同异,加以继承和创新。

在此基础上,据《河图》、《洛书》之太极阴阳学说,与导引、吐纳及中医经络学说相结合,融诸家之长于一炉,创编出一种阴阳开合、虚实转换、刚柔相济、快慢相间、老少咸宜的拳术,这种新拳术,据太极之理,由无极至太极,由无相而生有相,由静而生动、每个招式均分阴阳(即虚、实、柔、刚),动作又以弧形、曲线为基础、共分太极拳五路、炮捶一路、一百单八式长拳、双人推手等,又据此理,创编了刀、枪、剑、棍、锏、双人粘枪等器械套路,这些拳、械套路,便是当今风靡世界之太极拳之源,陈王廷也因此而名播寰宇,被中外太极拳界尊为鼻祖。

他的故乡陈家沟也被太极拳爱好者视为太极拳圣地,以致朝拜者络绎不绝。

陈王廷所创太极拳术的主要传人有:友蒋发、堂侄陈汝信、陈所乐等。

陈氏太极拳第二代传人--陈所乐陈氏第十世,师承太极拳创编人陈王廷而得太极拳真谛,和其师兄弟陈汝信同为太极拳创编后的太极拳第二代宗师。

他生性豪爽,爱打抱不平,深得乡亲们和江湖武林同道推崇。

其故宅遗址与“杨露掸学拳处”相对。

他因家境富裕,虽有时应朋友之邀跑趟镖事,但并不以此为生。

平日在村中设帐授徒,陈氏子弟从其学武者甚多,其中佼佼者有侄儿光印、正如和孪生子恂如、申如等,太极拳名家敬柏、继夏、公兆、耀兆、有恒、有本、清萍、仲甡、季甡和鑫、森、淼、焱、垚等,均其后代传人。

1*11总第348期2019/08

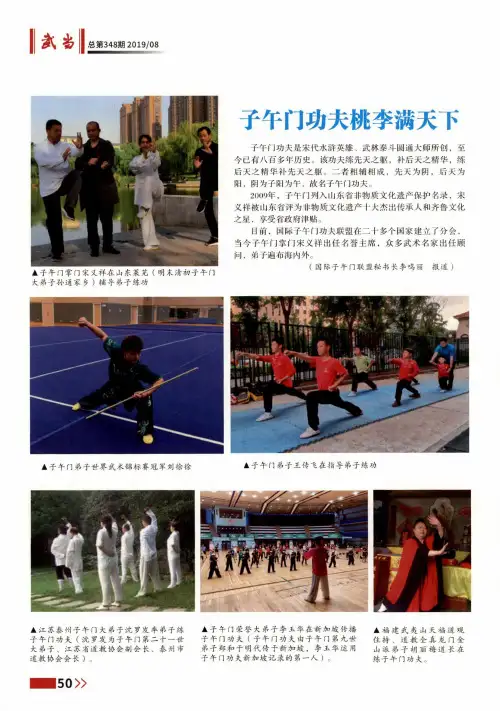

▲子午门掌门宋义祥在山东莱芜(明末清初子午门大弟子孙通家乡)辅导弟子练功

子午门功夫桃李满天下

子午门功夫是宋代水浒英雄、武林泰斗圆通大师所创,至今已有八百多年历史。

该功夫练先天之躯,补后天之精华,练后天之精华补先天之躯。

二者相辅相成,先天为阴,后天为阳,阴为子阳为午,故名子午门功夫。

2()()9年,子午门列入山东省非物质文化遗产保护名录,宋义祥被山东省评为非物质文化遗产十大杰出传承人和齐鲁文化之星,享受省政府津贴。

目前,国际子午门功夫联盟在二十多个国家建立了分会,当今子午门掌门宋义祥出任名誉主席,众多武术名家出任顾问,弟子遍布海内外。

(国际子午门联盟秘书长李鸣丽报道)

▲子午门弟子世界武术锦标赛冠军刘徐徐▲子午门弟子王传飞在指导弟子练功

▲江苏泰州子午门大弟子沈罗发率弟子练子午门功夫(沈罗发为子午门第二十一世大弟子、江苏省道教协会副会长、泰州市道教协会会长)。

▲子午门荣誉大弟子李玉华在新加坡传播

子午门功夫(子午门功夫由子午门第九世

弟子郑和于明代传于新加坡,李玉华运用

子午门功夫新加坡记录的第一人)。

▲福建武夷山天福道观

住持、道教全真龙门金

山派弟子胡丽梅道长在

练子午门功夫。

50»。

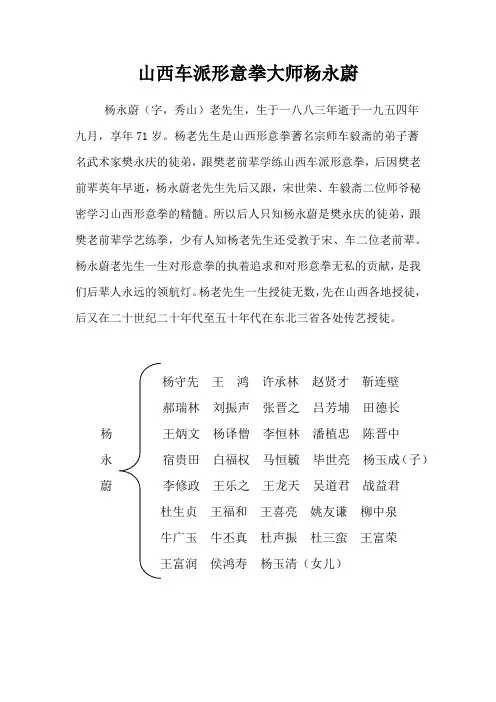

山西车派形意拳大师杨永蔚

杨永蔚(字,秀山)老先生,生于一八八三年逝于一九五四年

九月,享年71岁。

杨老先生是山西形意拳蓍名宗师车毅斋的弟子蓍

名武术家樊永庆的徒弟,跟樊老前辈学练山西车派形意拳,后因樊老前辈英年早逝,杨永蔚老先生先后又跟,宋世荣、车毅斋二位师爷秘密学习山西形意拳的精髓。

所以后人只知杨永蔚是樊永庆的徒弟,跟樊老前辈学艺练拳,少有人知杨老先生还受教于宋、车二位老前辈。

杨永蔚老先生一生对形意拳的执着追求和对形意拳无私的贡献,是我们后辈人永远的领航灯。

杨老先生一生授徒无数,先在山西各地授徒,后又在二十世纪二十年代至五十年代在东北三省各处传艺授徒。

杨守先王鸿许承林赵贤才靳连壁

郝瑞林刘振声张晋之吕芳埔田德长杨王炳文杨译僧李恒林潘植忠陈晋中

永宿贵田白福权马恒毓毕世亮杨玉成(子)蔚李修政王乐之王龙天吴道君战益君

杜生贞王福和王喜亮姚友谦柳中泉

牛广玉牛丕真杜声振杜三蛮王富荣

王富润侯鸿寿杨玉清(女儿)

以上是杨永蔚老先生在一九四九年以前所授的徒弟(如有遗漏请知情者联系以便添加)

杨永蔚之子杨玉成(玉林)老师

杨玉成(玉林)老师是山西车派形意拳在哈尔滨传播者杨永蔚老先生之子,是在哈尔滨山西形意拳杨家第一代嫡传。

杨玉成老师自幼跟随其父杨永蔚老先生习练山西车派形意拳,在其父的严格传授下,杨玉成老师克苦锻炼,认真领会拳法真髓,继承山西形意拳传统的练法和用法,在当今山西形意拳有些传统练法已经失传的情况下,但在杨玉成老师练习中却仍一直保留着(如:四把、演手等等)。

在其父杨老先生仙逝后,杨玉成老师一直都是默默无闻坚持锻炼,并一直经心细致的传播着,其徒弟、学生众多,其中有六位入门递帖的徒弟,在拳艺上由为突出。

霍元甲玄孙女全运会夺冠霍静虹:38岁才拾起霍家拳法“秘笈”作者:来源:《北广人物》2017年第35期说起天津,留给人们最深印象的人物形象,大概要数“津门大侠”霍元甲了。

当年一曲《万里长城永不倒》,让这位昔日武术名家成为中国人心中的民族英雄,“霍家迷踪拳”(现为霍氏练手拳)更是当年的一个热门词汇。

就在本次全运会上,霍元甲玄孙霍静虹,代表天津队在7月9日拿下群众比赛健身气功团体赛冠军,成了天津武术的一个符号,也成了各路媒体追访的对象。

霍氏后人全运会夺冠,这符合人们的心理预期。

作为霍家这一代中唯一习武之人,霍静虹理所应当成为天津市非物质文化遗产霍氏练手拳代表性传承人。

如今,她也正着手汇编新的霍氏练手拳大纲,争取将霍元甲留下的“迷踪拳”发扬光大。

不过,在霍静虹的设想中,“迷踪拳”不再是克敌制胜的杀招,而是强身健体的工具,“这才符合时代的发展和需要。

”“家传武学快断了”。

跟着哥哥意外走上习武路大侠霍元甲有两子三女,分别是霍东章,霍东阁、霍东清、霍东琳、霍东琴。

长子霍东章不习武术,次子霍东阁则武艺高强,16岁前往上海精武会任教,1924年在南洋泗水(现印尼东爪哇省省会泗水市)成立精武会南洋分会,他是霍元甲武术精神的继承人。

霍东阁生有三子:长子霍亚廷、次子霍文廷、老三霍文亮,而霍亚廷就是霍静虹的爷爷,因此霍静虹便是名副其实的霍元甲玄孙。

然而,据霍静虹介绍,霍家从她爷爷这辈开始,就已逐渐不再以习武为主了,“南洋那一支的族人,主要是行医、开药厂。

我的爷爷他们几兄弟,要么当工人,要么务农,也都基本没有习武,而且也并不爱好这个,家传武学基本快断了。

”在这样的情况下,霍静虹能够与武术结缘,更多的是机缘巧合。

她5岁半时,因为哥哥身体不好,父亲便想送哥哥去体校练习武术套路,以提高身体素质,有时也就顺便带着她去,她自己看着挺喜欢,父亲也就让她跟着一块练。

结果三个月后,哥哥坚持不下来了,她倒是越练越起劲,后来还考到北体大武术系继续学习武术套路。

龙源期刊网 民间武术家吕紫剑的118岁传奇人生作者:王珏周晓亮谢亚琪韩政黄平来源:《百姓生活》2013年第02期2012年10月21日,一代武术大师吕紫剑老人在重庆南岸区上新街的家中安详辞世,享年118岁。

吕紫剑生于光绪19年(公元1893年),年轻时曾与“津门大侠”霍元甲、“关东大侠”杜心五齐名,号称清末民初武林“三大侠客”,而他则被称为“长江大侠”。

他不但是一代武术大师,还曾被联合国誉为“健康长寿老人”。

据估计,他的徒子徒孙已逾6000人,遍及海内外。

最近,记者采访了吕紫剑的家人、徒弟、徒孙,追寻老人富有传奇色彩的一生。

门下名徒辈出,一心向善心态平和名震西南武林的王佑辅是重庆著名武术家,也是吕紫剑的高徒。

68岁的王佑辅介绍,师傅的徒子徒孙很多,主要分布在重庆、四川、东北、广东、浙江等地,算起来现在已传授到了第五代,其中最出名的有四川武协副主席肖家泽、香港天罡气功第三代掌门人马志富等。

为了弘扬重庆的民间武术,吕紫剑从86岁起,凡有武术比赛,必定前去参加。

93岁时,他加入当时的四川省武术集训队,随后代表四川参加在徐州举行的全国比赛。

“为重振武当雄风和游身八卦连环掌,吕老作出了杰出的贡献。

”在重庆市武术管理中心主任陈岱玲眼中,吕紫剑是一位国宝级的武术大家,她告诉记者:“吕老是全国第一批获得中国武术九段最高荣誉的人,至今仍是全市唯一一个获此殊荣的民间武术家。

”还差1个月就满119岁的吕紫剑,多年来一直是重庆市年龄最大的老人。

在大家眼中,他精神矍铄、身子硬朗,即使2009年一次意外摔伤后,他依然在家正常活动,生活自理。

除了常年练武健身之外,他还有没有其他的长寿秘诀呢?徒孙欧力豪介绍,吕老通常早上6点起床,练习八卦掌约1个小时后吃早餐。

早点包括2个鸡蛋、2个馒头、2两面;中午一般荤素搭配,吃2碗米饭;晚上吃得很少,一碗米饭加素菜。

他一直坚守“早晨要吃饱,中午要吃好,晚上要吃少”的养生理念。

练功逾百年,吕老悟出的养生之道是:运气养生修性,打拳灵活手脚,动静结合。

追忆北京八极拳巨擎王金声先生这是师叔袁守瑞的文章,发表在《武魂》刊物上的光阴荏苒,先师王金声先生已经离开我们很久了,多少年来,每逢习练八极拳时,恩师与我们谈话的音容笑貌,做示范动作的一招一势仍历历在目。

王金声先生曾是北京著名的武术教练,在北京有不少弟子、学生。

然而随着时间的流逝,北京武术界了解他的人、特别是年轻人已不是很多。

特写此文介绍这位德艺双馨的老武术家,以为对先师的纪念。

王金声先生(1920——1974)字振远,河北省盐山县后王庄人。

他自幼从父王锡庆学习八极拳,是八极拳第六代传人。

他从小受到父亲严格的训练,具有深厚的功底,八极门中的内容无所不习,拳法、枪法尤工。

他十八岁赴唐山谋生,当时在唐山国术馆执教的八极拳名家李树森(李大忠之曾孙)很喜欢这个功底扎实的兄弟,又给以点拨指导,不久其拳术与各项器械就更是小有名气。

王金声先生解放前夕来到北京谋求发展,解放后不久,他在一次武术比赛上崭露头角,继而他先后代表北京、华北参加了“全国民族形式体育表演及竞赛大会”、“全国十二单位武术评奖大会”、“全国武术运动大会”等一系列比赛表演,均获得良好成绩。

他还有幸到中南海为毛主席及其他中央领导同志作汇报表演。

在练劈挂掌时他一掌拍碎了一块铺地花砖,心中担心要受到批评责怪,谁知表演结束后,贺龙同志接见运动员时却握着他的手说:你的巴掌好厉害呀。

这使他稍有些紧张的情绪顿时释然。

此后它曾在公安部当过武术教练,据说曾有三个战士对他同时搂腰抱腿,试他的功夫,被他逐个击破,从容脱身。

他还在北京医院工作过一段时间,教过曾山等一些在医院疗养的高级干部练太极拳。

1959年他三十八岁,还作为运动员代表北京参加了第一届全国运动会。

会上他与门惠丰练“对扎枪”获得一等奖。

会后他留国家体委参加了国家武术规定套路(甲组、乙组、丙组、初级)的编排工作。

总之,上世纪五十年代是他在武坛上大展身手的一段时间,自述每次出去参赛,至少也要拿一张“纸儿”(指奖状)回来。

内家拳之谜考据严谨明万历三十四年,即公元1606年,武英殿大学士、内阁首辅沈一贯辞官回到家乡宁波。

史料中称其“杜门不出九年”,其实七十高龄的他身体还是不错的,起码可以在宁波城里四处走动。

他可能年轻时就知道,宁波在弘治正德年间就有一位闻名的武师,叫边诚。

到嘉靖末年,宁波又出了一位武学大师,风格与边诚迥然不同,名气比边诚更大,他叫张松溪。

张松溪成名的时候,沈一贯也一二十岁了,可能当时就听说过张的一些事迹。

后来沈一贯考中进士,一直在朝中为官,历任吏部左侍郎、吏部尚书、东阁大学士、太子少保、户部尚书、武英殿大学士等等直至为内阁首辅,近四十年宦海沉浮,虽然其间也几次回到家乡小居,但他可能无暇为家乡的一位武术技击家作传。

现在他辞官回家了,有了闲心,就专门去寻访张松溪的徒弟,收集了张松溪的事迹,写下一篇《博者张松溪传》。

沈一贯为万历重臣,为官口碑不佳,但是他赋闲时写下的这一篇文字,却成了中国武术史中一个至关重要的翔实资料。

时光飞逝六十余年,清康熙八年,1669年,正在宁波延庆寺“证人讲会”讲学的黄宗羲突然得知一个消息,他的一个朋友病逝了,这个朋友是宁波的一位技击大师、张松溪的三传弟子王征南,也是他儿子黄百家的师父。

黄宗羲为老友的不幸去世十分悲哀,写下了《王征南墓志铭》。

他在文末的“铭”中写道:“有技如斯,而不一施;终不鬻技,其志可悲。

水浅山老,孤坟孰保?视此铭章,庶几有考。

”黄宗羲不愧智慧过人,有一种历史学家的远见,他似乎预感到一代武术宗师王征南的生平事迹和武学渊源,在不久的将来就会埋没在时光的尘埃中,只有他写下的这篇墓志铭,会给后人提供一个重要的考证。

此后的事实证明了黄宗羲的预见,他的这篇《王征南墓志铭》,在中国武术史中的地位,比《博者张松溪传》要高得多,似乎是一个重要的武术流派和武术拳种的类似于《圣经》一般的经典文献。

但是,令人感兴趣的是,它的权威性和重要性,却造成了宁波历史中的一个武学之谜,也为中国武术史布下了重重的迷雾,令众多的武术史家和武术家因为它而针锋相对、争论不休。

吴式太极拳吴式太极拳以柔化著称,架子斜中寓正、松静自然,大小适中。

推手时,守静而不妄动,以善化见长。

吴式太极拳,分南北两派,南派为吴鉴泉宗师传承,其传人主要有吴公藻、吴公仪、吴英华、马岳梁等。

北派为王茂斋宗师传承,其传人主要有赵铁庵、杨禹廷等,再传有赵安祥、李经梧、王培生等。

目录1起源传承2特征体用1. 2.1 特征2. 2.2 体用问题3. 2.3 问题归纳3代表人物1. 3.1 创始人2. 3.2 吴鉴泉3. 3.3 南吴北王4. 3.4 吴图南5. 3.5 杨禹廷6. 3.6 吴公仪7.8.1.2.3.1.2.3.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.2.3.2特征体用特征吴式太极拳的特征可概括为:功架紧凑、安静自然、招势严密、细腻绵柔,符合太极阴阳理论。

具体体现在修炼时必须注意:(一)中正:每一个姿势务求端正,最忌偏斜。

重心必须稳定,开合必须讲究虚实对称。

尤其是三盘(胸臂以上为上盘、腰胯为中盘、腿为下盘)功夫必须协调。

要注意以腰胯为全身之枢纽,下盘是基础,上盘则以顶头悬(虚领顶劲)作为纲领。

中正即《十三势歌诀》中说的“尾闾中正神贯顶,满身轻利顶头悬”。

(二)安舒:安舒的要领就是自然,切忌牵强。

要求“神清气和、体静身柔”。

练拳时必须排除一切干扰,动作要柔和、舒展,呼吸要平稳、深长。

我想在这里提出一个非常重要的问题,我们常常可以听到人们说,练拳要“放松”,应该指出,正确的提法是“似松非松,将展未展”。

这是太极拳的一个重要法则。

我们常说的“太极劲”,即是出于“似松非松,将展未展”。

也就是《太极拳论》上说的“得机得势”。

做不到这一点,就会导致“身便散乱”,弊病出于腰腿。

安舒还有一个重要的法则,即是“气沉丹田”。

如果在练拳中达不到安静的要求,也就无法做到“气沉丹田”。

(三)轻灵:练太极拳必须遵守“轻灵”法则。

《太极拳论》开始就说:“一举动,周身俱要轻灵,尤须贯串。

”轻灵是相对于重浊而言。

康戈武:太极拳的传承和发展现传各式太极拳均溯源自温县陈家沟借助1963年台北真善美出版社出版的陈泮岭(1891—1967)著《太极拳教材》,1964年北京人民体育出版社出版的唐豪、顾留馨著《太极拳研究•太极拳起源和发展简史》,1935年山西省国术促进会刊行的《李氏太极拳谱》,1989年吴文翰发表的《近百年太极拳的发展和流派的形成》等文献得知,在20世纪40年代以前流传的太极拳共有8式,其名目包括:陈式太极拳、杨式太极拳、和式太极拳、武式太极拳、郝式太极拳(马立伯称“李郝派”)、吴式太极拳、孙式太极拳、李式太极拳。

谨取各式太极拳传人的文据为凭,简述其源起于下:(一)孙式太极拳创自河北完县人孙禄堂(1861—1932)。

孙禄堂初学太极拳于郝为真(1849—1920),后自创一式,以姓氏名,人称“孙式太极拳”。

孙禄堂于1919年著《太极拳学•自序》说:“余受教于为真先生。

”禄堂之女孙剑云著有《孙式太极拳》(人民体育出版社,1964年出版)。

(二)郝式太极拳传自河北永年人郝为真。

郝为真的太极拳学于李亦畬(1833—1892)。

郝为真的一些传人和太极拳传习人,以姓氏名其所传,称为“郝式太极拳”。

目前,因为郝为真之师李亦畬学于武禹襄,多称此系技法为“武式太极拳”。

郝为真之孙少如著《武式太极拳•前言》说:“先祖父名和,字为真。

先父名文桂,字月如(1877—1935)。

先祖父的太极拳是从邻居李亦畬先生处学来的。

李先生是他的舅父武禹襄先生所传授的。

”(人民体育出版社,1964年出版)。

(三)武式太极拳创自河北永年人武禹襄(1812—1880)。

其弟子李亦畬于1881年修订的《太极拳小序》中述武禹襄研习太极拳的经历说:我郡杨某(露禅,1799—1872)从“河南陈家沟陈姓”学太极拳,“旋里后,市诸同好。

母舅武禹襄见而好之,常与比较,伊不肯轻以授人,仅得其大概。

素闻豫省怀庆府赵堡镇,有陈姓名清平者,精于是技,逾年,母舅因公赴豫省,过而访焉。

清末民初以来的武林高手董海川 (约1813~1882)原名明魁,又单名海,字汇川,后改为海川。

祖籍山西省洪洞县,世居河北省文安县。

自幼喜习文武,嗜武成癖,秉性刚直,豪爽,聪慧过人,好田猎,喜交游。

身伟岸,臂长手大,气力过人,精各种拳械,二郎拳、罗汉功尤甚,且擅"以动制静"之技击。

少时即勇冠乡里;成年后,技益精湛。

清咸丰年间(1851~1861),南游吴越,过江皖,走巴蜀,足迹遍及大江南北。

其间避乱山中,受道家修炼术启示,博采众长,以《周易》之理释其拳理;结合攻防招术,与吐纳导引、道家内功融合于绕圆走转之中,创编成转掌,即八卦掌之雏形。

另一说海川拜红莲长老(即毕澄霞)为师,习练八卦掌与八门器械以及练气导神之术,精习数载,艺乃大成,尔后又有所发展和完善,即后来的"八卦掌"。

同治四年(1865)赴京师,初为清宫宦官,因疾恶如仇,时露英气,引起同仁的猜嫉;后改隶亲王府,为散差,不久升为七品首领职。

约于进京次年,始收徒传艺。

据香港版秦天寿主编《董海川与八卦掌》载,一些"平日所未闻未睹者”不服,纷来较量,如精于罗汉拳的尹福、擅长摔跤的程廷华、善用连腿的史计栋、以大枪著称的刘德宽等少壮武豪,相继败于海川手下,求为其弟子。

又据《董海川碑铭》载,"十数武士围攻,手到皆疲";"更有剑戟专家,特与公赛,公赤手空拳,夺其械,踏其足,赛者皆靡”;"尝游塞外,令数人各持利器,环而击之,先生四面迎拒,捷如旋风,观者群雄无不称为神勇”。

同治十三年(1874),以老辞退,专事授徒。

游其门者常数十人,请艺者自通显以至士贾与达官等几及千人。

海川教学中,以绕圆走圈为基本功,强调"百练走为先”,"百练不如一走";以操练单式与基本掌法相组合,传授"以动制静”,"避正打斜”、"以正驱斜”的技击原则;以"见招打招”,从实战出发培养弟子应变能力;多用口授,由弟子理解,自己演示动作的方法,使弟子各有所得,各有所长。

探寻1936年奥运会武术名家寇运兴及其后人

1936年奥运会上震惊中外的武术名家寇运兴的后人――寇凤仙现在隐居在平顶山。

得到该消息后,经过多方查证,历史上确有寇运兴此人,并且是让武术真正在奥运会上扬名的当时武术家之一,堪比霍元甲,李小龙,黄飞鸿。

曾经接受过蒋介石嘉奖的人物,受过希特勒拉拢的人物,受过冯玉祥授奖的人物,受过民国国家国术馆馆长张之江选拔的人物,一位黄埔军校高级武术教官的人物,豫剧大师常香玉的武术老师,一个富有传奇色彩的人物。

怀着无比崇敬之心走上了探寻奥运武术名家-------寇运兴之路。

寇运兴(1898——1982),字振华,乳名丑,清光绪二十四年二月二十日生于许州阜民保寇庄村(今属许昌县将官池镇)。

1925年,师从武术名家曹振谱,1928年,参加全国第一届国术国考,夺得第一名。

1936年,国际奥委会主席给中国国民政府教育部发来一份邀请函,邀请国民政府组团参加第十一届柏林奥运会,中国国民政府除派出69名运动员参加7个比赛项目外,另责成中央国术官由在全国武林界严格遴选出的寇运兴、张文广、温敬铭、郑怀贤、金石生、张尔鼎6名男选手和翟连元、傅淑云、刘玉华3女选手组成的国术表演队参加奥运会的表演项目。

这是中华武术首次走出国门。

7月20日,正式表演开始,各国选手依次上场,大多表演的是民间舞蹈,或赤脚歌舞,或击鼓蹦跳,或披兽皮旋转……轮到中国选手上场了,寇运兴表演的是他的看家功夫──舞大刀。

播音员介绍说,这口大刀重达64公斤,观众吃惊地叫起来。

一位身强力壮的德国青年还不相信,跑上台去提刀,非常吃力地才勉强把刀举起来。

寇运兴笑了笑,用一只手把大刀轻轻提起来,双手交替着舞起刀花来,胸背花、头顶花、背脊花……大刀不停地舞,观众不停地鼓掌。

一口气舞了几十个刀花之后,寇运兴才雄赳赳地扛刀下台。

寇运兴的表演令观众叹服,同时也迎来了外国大力士的挑战。

芬兰的一个拳击手给中国国术表演队下战书,指名要与寇运兴一比高低。

比赛一开始,寇运兴先发制人,以迅雷不及掩耳之势,一下子将对手击倒在地。

裁判宣布中方获胜。

两天后,一名英国拳师扬言,只用三拳就能把寇运兴打倒在地。

寇运兴再次应战。

战幕一拉开,英国拳师连珠炮般发动攻势,寇运兴闪、展、腾、挪,避其锐气。

斗了十几个回合之后,英国拳师气喘吁吁。

当周旋到20多个回合时,寇运兴故意卖了个破绽,对方以一个右勾拳猛攻,寇运兴右臂沉撩,格开对方右拳,迅速以右手剑指一招“仙人指路”,点中对方的穴位,英国拳师跌倒在地。

从此“闪电般打倒芬兰拳击手” 、“一指点倒英国拳师”等为国扬威的精彩片段更是传唱大江南北、轰动世界武坮。

这一次表演和比武,使得中国武术在全世界声威大震,倍受欢迎。

当时的中国体育考察团领队袁敦礼对队员们说:“我是学洋体育的,以前认为国术犹如古董,有之不嫌多,无之不嫌少。

今天才发现它真是国粹,连外国人也如此喜欢,我们考察团回国之后,一定大力提倡国术!”

此后,中国国术表演队在德国的汉堡、法兰克福、慕尼黑等各大城市巡回表演,场场轰动。

一家德国报纸盛赞中国武术是“艺术中的精华,体育中的骄傲”。

回国后,寇运兴名声享誉中华武林界,后移居湖北,设场授徒4000余人(著名豫剧大师常香玉即是入门弟子之一)。

寇运兴的四子女在父亲的影响和熏陶下都自幼习武,次女寇凤仙在襄城县从事教育工作近30年,在此期间,她对武术始终没有放弃。

1980年退休后,年近花甲的寇凤仙定居平顶山市,并决心完成先父临终时的两个夙愿:一是将《武子梅花拳》编辑成书,刊行于世、流传后人;二是将中华武术发扬光大并传承下去。

她以其父的笔记和讲义为依据,结合早年所学,将武子梅花拳的有关源流、基本理论、基本功及代表性的拳、械、套路进行整理,花费

近4年的时间,编选成长达20万字的草稿,报请中国武术协会审定,该书1991年由人民体育出版社出版。

1984年,寇凤仙代表河南省参加在兰州召开的全国传统武术观摩交流会,表演的武子梅花拳及枪术、刀术,刚柔相济,娴熟流畅,荣获金奖。

1985年在新乡召开的河南省传统武术比赛大会上,她获得老年组对练第一名,梅花拳及刀术第三名。

1991年6月,寇凤仙被河南省选拔参加在山东省泰安市召开的全国传统武术观摩交流大会,她表演的梅花拳、枪、剑三项,均获得老年组第一名。

同年9月,她被邀请参加第一届“中国郑州国际少林武术节”并进行表演。

由于为武术事业发展作出了贡献,1992年,寇凤仙被中国武术协会特授为“中国武术协会荣誉会员”。

经多方了解,寇凤仙现年约90岁高龄,前些时不慎摔倒造成髋骨骨折,卧床很长时间了,武子梅花拳面临失传,急需传承,希望有志之士救救这一传统文化,救救这一武术绝技!!!!!!!!。