蛋白酪氨酸磷酸酶-1B与糖尿病之间的关系研究

- 格式:doc

- 大小:31.00 KB

- 文档页数:10

成人迟发型自身免疫性糖尿病发病机制研究进展鲁郡;侯旭宏;贾伟平【摘要】成人迟发型自身免疫性糖尿病(LADA)是成人发病的缓慢进展的自身免疫性糖尿病,其起病特点与2型糖尿病(T2DM)相似,占我国新诊断T2DM患者的5.9%~9.2%.LADA的发病机制是近年来研究热点之一,在遗传易感基因、自身免疫反应以及环境因素等方面的研究取得了一定进展,发现非人类白细胞抗原基因(HLA)、细胞免疫和非特异性免疫反应等与LADA有关.深入研究LADA的发病机制有助于阐明LADA发病和临床特点,对疾病的早期预防和诊断、合理治疗以及探索新的治疗方法等均有积极作用.【期刊名称】《上海交通大学学报(医学版)》【年(卷),期】2014(034)004【总页数】5页(P546-550)【关键词】迟发型自身免疫性糖尿病;易感基因;体液免疫;细胞免疫;环境因素【作者】鲁郡;侯旭宏;贾伟平【作者单位】上海交通大学附属第六人民医院内分泌代谢科上海市糖尿病研究所上海市糖尿病重点实验室上海市糖尿病临床医学中心,上海200233;上海交通大学附属第六人民医院内分泌代谢科上海市糖尿病研究所上海市糖尿病重点实验室上海市糖尿病临床医学中心,上海200233;上海交通大学附属第六人民医院内分泌代谢科上海市糖尿病研究所上海市糖尿病重点实验室上海市糖尿病临床医学中心,上海200233【正文语种】中文【中图分类】R587.1成人迟发型自身免疫性糖尿病(latent autoimmune diabetes in adults,LADA)是成人起病的缓慢进展的自身免疫性糖尿病,其起病特点与2型糖尿病(type 2 diabetes mellitus,T2DM)相似,占我国新诊断的T2DM患者的5.9%~9.2%[1,2]。

2005年国际糖尿病免疫学会(the Immunology of Diabetes Society,IDS)对LADA定义作了如下规范:①糖尿病诊断年龄≥30岁。

B 调节细胞与自身免疫型1型糖尿病的关系解丽然;刘煜【期刊名称】《中国实验诊断学》【年(卷),期】2015(000)007【总页数】4页(P1240-1243)【作者】解丽然;刘煜【作者单位】吉林大学第二医院内分泌科,吉林长春 130041;吉林大学第二医院内分泌科,吉林长春 130041【正文语种】中文1型糖尿病(T1DM)分为2种亚型:自身免疫型(1A)和特发型(1B)。

一直以来1A 型糖尿病被认为是一种T,B淋巴细胞共同介导的胰岛β细胞选择性破坏的自身免疫性疾病。

B淋巴细胞通过分泌抗体、提呈抗原、产生细胞因子以及与其他淋巴细胞相互作用等途径在1A型糖尿病的发生,发展中发挥重要作用。

最近研究表明,自身免疫病小鼠的部分B淋巴细胞通过分泌白细胞介素10(IL-10)或其它细胞因子等对免疫应答和炎症反应有负向免疫调节作用,这部分B淋巴细胞被命名为调节性B淋巴细胞(Bregs)。

目前有研究发现Bregs与糖尿病自身免疫性调节相关。

Bregs的发现及作用机制的阐明,为IA型糖尿病发病机制及潜在治疗手段提供线索。

本文主要综述了B淋巴细胞及Bregs与1A型糖尿病的关系。

IA型糖尿病是一种主要由T淋巴细胞介导的胰岛β细胞破坏为主的自身免疫性疾病,是遗传易感的个体在饮食、化学物质及微生物感染等环境因素作用下触发自身免疫反应,引起自身抗原免疫耐受丧失、免疫调节失衡、胰岛自身反应性T淋巴细胞克隆活化及Th1、Th2 细胞及其产生的细胞因子失衡,启动、维持和加速自身免疫性胰岛炎,最终导致糖尿病的发生。

B淋巴细胞参与1型糖尿病的发病机理首次是在NOD小鼠品系中发现的,通过诱导编码Igμ链的基因突变[1]或者用抗IgM抗体治疗在这类品系小鼠中表现出对1型糖尿病的保护作用[2]。

B淋巴细胞在IA型糖尿病中的作用较为复杂,目前尚无定论。

B淋巴细胞在1A型糖尿病的致病性作用1.1 产生自身抗体目前,自身抗体的检测已经成为预测及诊断T1DM的重要辅助手段。

·324·空军医学杂志 2021年8月 第37卷 第4期 Medical Journal of Air Force,Vol.37,No.4,August,2021

孕中期相关指标与妊娠期糖尿病的关系李新月,全首祯,马红雨 ,李偌铱,张 谨,高 洁,马越云,董 磊[摘要] 目的 探索妊娠期糖尿病患者孕中期相关指标的变化及临床意义。方法 本研究回顾性选取31例妊娠期糖尿病(gestational diabetes mellitus,GDM)患者作为病例组,36例正常妊娠孕妇作为对照组,比较2组孕妇孕中期相关指标的差异,进一步分析这些指标与妊娠期糖尿病的相关性。结果 GDM组孕前体质量指数(BMI)、孕中期BMI、碱性磷酸酶(alkaline phosphatase,ALP)、尿酸(uric acid,UA)、三酰甘油(triglyceride,TG)、超敏C反应蛋白(hypersensitive C-reactive protein,SCRP)、铁蛋白(ferritin,SF) 均明显高于对照组(P<0.05);孕前BMI、ALP、SF与GDM发病风险相关;孕前BMI、SF预测GDM的AUC分别是0.705、0.678,孕前BMI和SF对GDM有一定预测价值。结论 孕前BMI和孕中期SF升高是GDM发病的独立危险因素。[关键词] 妊娠期糖尿病;孕中期;生化指标;铁蛋白[中图分类号] R446.1 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3402(2021)04-324-04DOI:10.3969/j.issn.2095-3402.2021.04.014

Correlations between related indexes in the second trimester and gestational diabetesLI Xinyue*, QUAN Shouzhen, MA Hongyu, LI Ruoyi, ZHANG Jin, GAO Jie, MA Yueyun, DONG Lei. *Clinical Laboratory Department, Air Force Medical Center, Beijing 100142,ChinaCorresponding author: DONG Lei, E-mail: donglei311@163.com

5种自身抗体与1型糖尿病的预测和诊断杨慧【摘要】1型糖尿病(TIDM)是遗传易感个体通过自身抗原介导的免疫反应所引起胰岛β细胞破坏的慢性自身免疫性疾病.自身抗体的发现为TIDM的预测和诊断提供了新的途径.目前,在众多胰岛自身抗体中,得到普遍认可的主要是5种抗体:谷氨酸脱羧酶抗体、胰岛素自身抗体、胰岛细胞抗体、蛋白酪氨酸磷酸酶抗体和锌转运体8抗体.相关研究进一步证明了这5种抗体在TIDM前驱期和发病期的临床价值.【期刊名称】《医学综述》【年(卷),期】2010(016)012【总页数】4页(P1764-1767)【关键词】1型糖尿病;自身抗体;预测;诊断【作者】杨慧【作者单位】南京医科大学第一附属医院内分泌科,南京,210029【正文语种】中文【中图分类】R587.11型糖尿病(type 1 diabetesmellitus,T1DM)是一种慢性自身免疫性疾病,多种自身抗体的存在证实了 T1DM患者体内体液反应的破坏,其中具有较高胰岛特异性和敏感性的 5种自身抗体:谷氨酸脱羧酶抗体(glutamic acid decarboxylase antibodies,GADA)、胰岛素自身抗体(insu lin autoantibodies,IAA)、胰岛细胞抗体(islet cell antibodies,ICA)、蛋白酪氨酸磷酸酶抗体(insulinoma associated protein 2 autoantibodies,IA-2A)、锌转运体 8抗体(zinc transporter 8 antibodies,ZnT8A)。

它们的出现是异常的体液免疫应答攻击胰岛β细胞的标志。

由于这 5种抗体在 T1DM患者中普遍存在,且早于 T1DM发病多年,故它们的发现不仅有利于对 T1DM发病机制的认识,也将成为临床上预测和诊断T1DM的有效手段。

现就这 5种抗体与 T1DM的关系及其在临床应用方面的意义进行讨论。

胰岛素抵抗的发病机制研究进展作者:刘妍常丽萍高怀林来源:《世界中医药》2021年第11期摘要胰岛素抵抗是一种由遗传和环境因素引起的胰岛素促进葡萄糖摄取和利用率下降,机体对胰岛素生理作用反应性、敏感性降低的一种病理状态,主要作用于肝脏、脂肪、肌肉组织,由此引起的糖、脂代谢紊乱可导致糖尿病、冠心病、肥胖症、代谢综合征等多种代谢紊乱性疾病。

近年来,相关研究表明脂肪细胞因子、炎症反应、NF-κB非依賴机制、线粒体功能障碍、内质网应激等与胰岛素抵抗密切相关。

关键词胰岛素抵抗;发病机制;脂肪细胞因子;炎症反应;内质网应激;线粒体功能障碍Abstract Insulin resistance is a pathological state in which insulin promotes glucose uptake and utilization and decreases due to genetic and environmental factors,and the body′s responsiveness and sensitivity to the physiological effects of insulin are reduced.It mainly acts on the liver,fat,and muscle tissues.The resulting disorder of glucose and lipid metabolism can lead to a variety of metabolic disorders such as diabetes,coronary heart disease,obesity,and metabolic syndrome.In recent years,related studies have shown that adipocytokines,inflammatory response,NF-κB-independent mechanism,mitochondrial dysfunction,endoplasmic reticulum stress,etc.are closely related to insulin resistance,which are summarized as follows.Keywords Insulin resistance; Pathogenesis; Adipocytokine; Inflammatory response; Endoplasmic reticulum stress; Mitochondrial dysfunction中图分类号:R58文献标识码:Adoi:10.3969/j.issn.1673-7202.2021.11.005胰岛素抵抗(Insulin Resistance,IR)是由于遗传与环境因素等引起的胰岛素促进葡萄糖摄取和利用率下降,机体对胰岛素生理作用反应性、敏感性降低的一种病理状态,由此引起的糖、脂代谢紊乱可导致糖尿病、冠心病、肥胖症、代谢综合征等多种代谢紊乱性疾病。

糖尿病的诊断标准苏绮萍、李佩贤、杜超华09医学检验2班,2009844228、2009844223、2009844225关键词:糖尿病诊断标准前言:根据美国糖尿病协会(ADA)和WHO对糖尿病的诊断标准比较,及对糖尿病的研究深入对糖尿病的诊断标准进行了修改、补充。

正文:糖尿病(Diabetes)是由遗传因素、免疫功能紊乱、微生物感染及其毒素、自由基毒素、精神因素等等各种致病因子作用于机体导致胰岛功能减退、胰岛素抵抗等而引发的糖、蛋白质、脂肪、水和电解质等一系列代谢紊乱综合征,临床上以高血糖为主要特点,典型病例可出现多尿、多饮、多食、消瘦等表现,即“三多一少”症状,糖尿病(血糖)一旦控制不好会引发并发症,导致肾、眼、足等部位的衰竭病变,且无法治愈。

其分1型糖尿病、2型糖尿病、妊娠糖尿病及其他特殊类型的糖尿病。

1. 主要诊断标准根据美国糖尿病协会(ADA)制定的《糖尿病诊疗标准》——糖尿病领域最具权威性的临床指南之一。

该指南基本涵盖了糖尿病防治领域中的各个方面,而其2010版中对糖尿病的诊断标准主要修改如下:1.1. 空腹血糖(FPG)测定:空腹血糖(FPG)是指在隔夜空腹(至少8~10小时未进任何食物,饮水除外)后,早餐前采的血,或是至少8h未摄入热量,所检定的血糖值,为糖尿病最常用的检测指标,反应胰岛β细胞功能,一般代表基础胰岛素的分泌功能。

血糖定量检查是糖尿病诊断及疗效判断的常规检测项目。

测空腹血糖最好在清晨6:00~8:00取血,采血前不用降糖药、不吃早餐、不运动。

如果空腹抽血的时间太晚,所测的血糖值很难真实反映患者的治疗效果,其结果可能偏高或偏低。

测定血糖的方法主要有:氧化还原法、缩合法、酶法等。

【参考范围】:正常人的空腹血糖值为3.89~6.1mmol/L。

●如大于6.1mmol/L而小于7.0mmol/L为空腹血糖受损;如两次空腹血糖大于等于7.0mmol/L考虑糖尿病;无高血糖症状,应在不同的时间内复检测进行确认。

糖尿病发病机理WHO1997 年报告1995 年全世界有糖尿病患者1.25亿,并预计2025 年将达2.99 亿,而新增加的患者主要集中在中国等发展中国家。

糖尿病已成为世界第 5 位死亡主因,并且还可能引发多种并发症,因此吸引了众多的中外学者对其发病机理和治疗方法的研究。

糖尿病有明显的遗传倾向并存在显著遗传异质性。

除少数患者是由于单基因突变所致外,大部分1 型糖尿病(胰岛素依赖性糖尿病,insulin-dependent diabetes mellitus,IDDM ) 及 2 型糖尿病(非胰岛素依赖性,non-insulin-dependent diabetes mellitus ,NIDDM )患者是多基因及环境因子共同参与及相互作用引起的多因子病(也称为复杂病) 。

一、1 型糖尿病其发病机制主要是由于遗传以及环境因素中病毒、化学物质所致的胰岛B细胞自身免疫性疾病(w型超敏反应引起),t辅助细胞(Th)分为Th1和Th2两个亚型,分别促进细胞免疫和体液免疫,细胞因子(cytokine, CK)对Th1/Th2比例的调节作用与IDDM有关。

病毒、化学物质及死亡的B细胞被巨噬细胞吞噬,产生Th1刺激因子(IL-12 ),使Th1占优势,继而IL-2和IFN- 丫,在胰岛局部促进炎性细胞浸润并释放IL-1 B、TNF- a、TNF- B、IFN- 丫及自由基NO、H2O2-、02-,杀伤少量B细胞。

这些B细胞以自身抗原被提呈给Th,产生针对胰岛B细胞的抗体(ICA )、谷氨酸脱羧酶(GAD )抗体、INS自身抗体及酪氨酸磷酸酶抗体等,释放CK,募集更多的炎性细胞,放大B细胞损伤效应,使血浆中的胰岛素(insulin,INS)水平下降,最终导致IDDM。

Th 的激活受MHC- U 类分子(major histocompatility complex,MHC)的限制。

B细胞表面已发现有HLA-儿类(Human leukocyte antigen, HLA )抗原的超表达和单核细胞的浸润,这些都是细胞免疫的表现。

NLRP3炎症小体在糖尿病相关认知障碍发病中的作用及相应治疗研究进展蔡晶1,乔蕾颖2,胡琳3,傅松波4,乔成栋51 兰州大学第一临床医学院,兰州730000;2 南京中医药大学第一临床医学院;3 兰州大学第一医院重症医学科;4 兰州大学第一医院内分泌科;5 兰州大学第一医院老年病科摘要:糖尿病相关认知障碍(DACI)是指糖尿病患者伴有认知功能损害,该类患者自我管理能力不足、血糖控制水平欠佳,预后不良。

核苷酸结合寡聚化结构域样受体蛋白3(NLRP3)炎症小体作为炎症反应和先天免疫系统的核心,其激活后通过抑制自噬、诱导神经炎症和细胞焦亡、破坏血脑屏障、引起线粒体功能障碍和内质网应激等多种途径参与DACI的发生和发展。

基础研究发现,降糖药物、中药和靶向药物等通过抑制NLRP3炎症小体可有效干预DACI。

但由于缺乏临床试验,针对NLRP3炎症小体的治疗尚未在临床应用。

关键词:NLRP3炎症小体;糖尿病相关认知障碍;糖尿病并发症;炎症反应doi:10.3969/j.issn.1002-266X.2023.20.022中图分类号:R587.1;R364.5 文献标志码:A 文章编号:1002-266X(2023)20-0087-04糖尿病相关认知障碍(DACI)是糖尿病导致的中枢神经系统并发症,主要表现为记忆及认知相关能力损害[1]。

炎症小体是一种在调节先天性免疫中起关键作用的多蛋白复合物。

核苷酸结合寡聚化结构域样受体蛋白3(NLRP3)炎症小体主要由细胞凋亡相关的斑点样蛋白(ASC)、效应蛋白的半胱氨酸蛋白酶1前体和传感器NLRP3受体构成[2]。

在中枢神经系统中,NLRP3通过识别病原体相关分子模式和损伤相关分子模式(DAMPs)后诱导核因子κB(NF-κB)信号激活NLRP3;随后NLRP3与衔接分子ASC结合并招募Caspase-1组装成炎症小体,促进炎症因子白细胞介素(IL)-1β和IL-18的成熟、释放,激活炎症反应;同时裂解成孔蛋白消化道皮肤素D,在细胞膜形成细胞毒性孔,导致细胞焦亡(见OSID 码图1)。

胰岛素抵抗的分子学机制李影;闫鹏【摘要】胰岛素受体底物(IRS)丝氨酸磷酸化是胰岛素信号转导通路中的一种时间依赖性生理反馈机制,代谢及炎症应激阻断其磷酸化进而导致胰岛素抵抗.诱导胰岛素抵抗的因素激活了包括抑制性κB激酶(IKKβ)、c-Jun氨基端激酶(JNK)、细胞外信号调节激酶、雷帕霉素靶蛋白通路和p70S6激酶在内的激酶,进而导致失控的IRS丝氨酸磷酸化.因此,这些激酶是抗胰岛素抵抗的潜在药物靶点,IKKβ/核因子κB 或JNK通路靶向治疗未来可能发展为糖尿病治疗方法.【期刊名称】《医学综述》【年(卷),期】2014(020)017【总页数】3页(P3122-3124)【关键词】胰岛素;胰岛素抵抗;2型糖尿病;分子生物学【作者】李影;闫鹏【作者单位】河南科技大学第一附属医院心血管内科,河南洛阳471003;河南科技大学第一附属医院心血管内科,河南洛阳471003【正文语种】中文【中图分类】R34胰岛素抵抗是肥胖的一个主要特征,是代谢综合征的一个核心部分,也是2型糖尿病、心血管疾病、肝脏疾病发展过程中的一个重要的病理生理因素[1]。

胰岛素抵抗是由营养超负荷,系统性脂肪酸过剩,脂肪组织的炎症,内质网应激,氧化应激和脂肪组织缺氧之间复杂的相互作用引起的[2],该文重点阐述药理学和基因学的相关研究。

1 胰岛素受体底物1/2丝氨酸磷酸化和胰岛素抵抗胰岛素刺激的胰岛素受体底物1/2(insulin receptor substrates 1/2,IRS1/2)的酪氨酸磷酸化促进IRS1/2连接并激活磷脂酰肌醇3-激酶,进而激活下游信号蛋白激酶B、非典型蛋白激C和哺乳动物的雷帕霉素靶蛋白通路(mammalian target of rapammclin,mTOR)。

这些通路均参与胰岛素的合成代谢过程。

胰岛素除了促进IRS1酪氨酸磷酸化外,还引起IRS1一些位点的丝氨酸磷酸化。

IRS1的丝氨酸残基磷酸化对胰岛素信号兼有正性和负性调节作用,通过系统性而非单一位点的磷酸化来调节IRS1可以解释这种错综复杂的调节模式[3]。

降糖因子铬调素的制备闵玉涛;宋彦显;马庆一;刘鑫【摘要】啤酒酵母经活化、种子制备,接种于含铬培养基中培养,制备富铬酵母,再经离心、水洗、干燥、粉碎,制备富铬酵母粉.Toepfer法制备铬调素(LMWCr)浓缩液.以蛋白酪氨酸磷酸酶(PTP1B)为靶酶,分光光度法测定LMWCr对PTP 1B的抑制作用.结果表明,通过薄层层析和紫外扫描得以验证,表明成功制备铬调素,LMWCr 对PTP 1B的抑制率达13.60%.【期刊名称】《中州大学学报》【年(卷),期】2019(036)004【总页数】4页(P121-124)【关键词】铬调素;制备;糖尿病【作者】闵玉涛;宋彦显;马庆一;刘鑫【作者单位】郑州工程技术学院化工食品学院,河南郑州450044;郑州工程技术学院化工食品学院,河南郑州450044;郑州轻工业大学食品与生物工程学院,河南郑州450002;湖北中烟工业有限责任公司研发部,湖北武汉430000【正文语种】中文【中图分类】TQ926糖尿病是由于代谢混乱造成的一种慢性疾病,目前尚不可治愈,糖尿病药物市场是当前价值最大和数量增长最快的医药市场之一。

2017年国际糖尿病联盟发布的报告显示,全球糖尿病患者达4.25亿。

中国是糖尿病患者最多的国家,达到1.14亿,预计2035年糖尿病患者将达到5.92亿[1]。

糖尿病患者日益增加,受医疗条件限制,未检出该病患的人数众多,且有年轻化趋势,已严重影响到人类健康。

目前,上市的糖尿病治疗药物以化学合成药物为主,不可避免地给患者带来一定的毒副作用[2-3],对患者造成一定的痛苦。

因此,糖尿病药物的开发任重而道远。

铬是人体必需的微量营养元素之一,是体内葡萄糖耐量因子(glucose tolerance factor,GTF)的重要组成成分[4]。

1957年美国的医学科学家MERTZ和SCHWARZ提出了啤酒酵母中含有葡萄糖耐量因子GTF的假设,并于1959年证实其重要组成成分是Cr3+。

糖尿病相关药物研究【摘要】糖尿病(dabetes mellitus,dm)是一种世界范围的疾病,其患病率逐年上升。

目前,世界上大约有2.85亿糖尿病患者,占世界人口的6.4%,预计到2030年,这一数字将达到4.38亿。

按作用机制和结构治疗糖尿病的药物主要有胰岛素促泌剂、胰岛素增敏剂、α-葡萄糖苷酶抑制剂、胰岛素及胰岛素类似物、二肽基肽酶-ⅳ(dpp-ⅳ)抑制剂、其他口服降糖药。

【关键词】糖尿病;药物1. 胰岛素促泌剂胰岛素分泌促进剂分为磺脲类和非磺脲类降糖药物。

磺酰脲类药物应用已40余年,第一代如甲苯磺丁脲、氯磺丙脲、醋磺己脲和妥拉磺脲,第二代如格列本脲(优降糖)、格列波脲(克糖利)、格列喹酮(糖适平)等。

格列美脲(glimepiride,亚莫利)为第三代磺酰脲类长效抗糖尿病药,它不仅促进胰岛素分泌,并抑制肝葡萄糖的合成。

2. 胰岛素增敏剂胰岛素增敏剂可分为双胍类和格列酮类(glitazones),后者又称噻唑烷二酮类(thiazolidinediones,tzds)。

临床上使用的双胍类主要为二甲双胍(甲福明,美迪康),二甲双胍主要通过减少肝脏葡萄糖的输出和改善外周胰岛素抵抗而达到降低血糖的目的。

噻唑烷二酮类药物作为胰岛素增敏剂,其开发历经了2代,第一代药物曲格列酮因其肝毒性已被淘汰。

目前应用的是第二代,主要有罗格列酮和吡格列酮。

罗格列酮可选择性地与过氧化物酶体增殖活化受体γ(ppar-γ)结合,降低胰岛素抵抗,增强胰岛素敏感性。

3. α-葡萄糖苷酶抑制剂阿卡波糖片属α-葡萄糖苷酶抑制剂,主要通过在小肠中竞争性地抑制小肠刷状缘的近腔上皮细胞内的葡萄糖苷酶,延缓碳水化合物的消化,延迟双糖、低聚糖、多糖的吸收而降低餐后血糖。

国内上市的α-葡萄糖苷酶抑制剂还有伏格列波糖和米格列醇。

4. 胰岛素及胰岛素类似物近年来,随着医药技术的飞速发展,出现了胰岛素的新的给药途径。

如:胰岛素的肺吸入剂、胰岛素透皮吸收制剂等。

---------------本文为网络收集精选范文、公文、论文、和其他应用文档,如需本文,请下载-------------- ---------------本文为网络收集精选范文、公文、论文、和其他应用文档,如需本文,请下载-------------- 蛋白酪氨酸磷酸酶-1B与糖尿病之间的关系研究 本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!

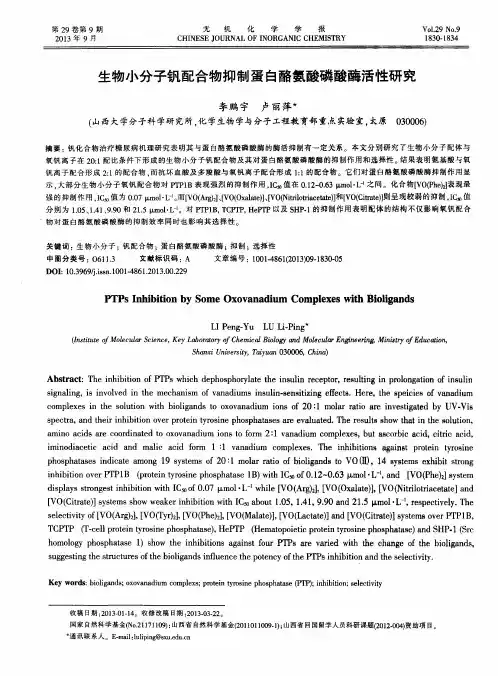

1988年Tonks等首次在人的胎盘细胞中分离和纯化了第一个37kDa的蛋白酪氨酸磷酸酶1B(ProteinTyrosinePhosphatase-1B,PTP-1B)。

PTP1B是一种胞内PTP,位于内质网,在人体的各种组织中都有表达;其与蛋白酪氨酸激酶(ProteinTyrosineKinases,PTK)共同维持着酪氨酸蛋白磷酸化的平衡,参与细胞的信号转导,调节细胞的生长、分化、代谢、基因转录和免疫应答等。

PTP1B属于蛋白质酪氨酸磷酸酶家族,专一水解芳香族磷酸,如磷酸化酪氨酸(phosphotyrosyl,pTyr)残基上磷酸根的酶,通过对胰岛素受体或其底物上的酪氨酸残基去磷酸化作用,对胰岛素信号转导进行负调节,组织细胞中PTP-1B过表达都会降低PTK的活性,使胰岛素受体无法与胰岛素结合,进而引起胰岛素抵抗,最终导致2型糖尿病。 ---------------本文为网络收集精选范文、公文、论文、和其他应用文档,如需本文,请下载-------------- ---------------本文为网络收集精选范文、公文、论文、和其他应用文档,如需本文,请下载-------------- PTP-1BDNA的启动子上有一个转录因子Y盒结合蛋白-1的结合位点,它的过度表达可使PTP-1B的表达水平增加。使用反义寡核苷酸技术减少其表达后,PTP-1B的表达随之降低,呈正相关趋势。

PTP-1B在体内没有自身的特异性受体,而是在细胞信号传导过程中,与PTP家族中的其他成员以及蛋白酪氨酸激酶协同作用,调控蛋白底物中酪氨酸的磷酸化水平,进而对细胞的生长、分化、代谢、基因转录和免疫应答等功能进行调节。

1PTP-1B的生理功能 目前研究发现PTP-1B主要表现出以下几个方面的生理功能:

(1)与胰岛素受体(insulinreceptor,IR)、胰岛素受体底物(insulinreceptorsubstrate,IRS)等信号蛋白作用,使这些蛋白调节区的酪氨酸残基去磷酸化,进而阻断胰岛素信号级联反应的下传,在胰岛素信号中起着负调控作用。与II型糖尿病的发生具有密切的联系。 ---------------本文为网络收集精选范文、公文、论文、和其他应用文档,如需本文,请下载-------------- ---------------本文为网络收集精选范文、公文、论文、和其他应用文档,如需本文,请下载-------------- (2)在瘦素信号传导过程中,通过降低转录激活子-3(STAT-3)和Janus激酶-2(JAK-2)的磷酸化水平,在瘦素信号中起负调控作用。与肥胖的发生具有密切的联系。

(3)PTP-1B通过与生长因子等底物相互作用,参与细胞生长周期的调节,与肿瘤的发生具有一定的联系。

除此之外,研究还发现PTP-1B在催乳素信号传导、血小板凝集等方面具有一定的影响。

2PTP-1B与糖尿病之间的关系 糖尿病是一类慢性代谢性疾病,随着生活水平的提高,糖尿病的发病率呈逐年上升趋势,成为继心脑血管疾病及癌症之后,威胁人类健康的第三大类疾病。目前已有约3亿糖尿病患者,到2030年,预计患者人数将突破5亿。根据糖尿病的发病机制,糖尿病可分为I型糖尿病和II型糖尿病,其中II型糖尿病患者超过糖尿病患者总数的80%,主要表现为胰岛素抵抗或胰岛素受体不敏感,分泌胰岛素的胰腺B细胞数量减---------------本文为网络收集精选范文、公文、论文、和其他应用文档,如需本文,请下载-------------- ---------------本文为网络收集精选范文、公文、论文、和其他应用文档,如需本文,请下载-------------- 少,功能障碍,从而导致糖代谢障碍,血糖水平升高。对PTP-1B生理功能的研究已经证实,其与胰岛素及瘦素信号传导呈负调节关系,因此PTP-1B与II型糖尿病的发病原因关系密切,是开发II型糖尿病治疗药物的重要靶点之一。

PTP-1B胰岛素抵抗:代谢过程中,胰岛素可与脂肪、骨骼肌、肝细胞等细胞的细胞膜上的胰岛素受体胞外亚基结合,进而使受体胞内亚基酪氨酸激酶活化,导致自身及其底物磷酸化,从而引起葡萄糖转运、肝和骨骼肌的糖原合成等一系列生理过程,因此调节胰岛素受体的酪氨酸磷酸化水平的高低即可调节生物体内糖代谢的水平。PTP-1B的生理功能之一即是对胰岛素受体在合成期间的酪氨酸进行去磷酸化,阻断胰岛素信号传导途径,抑制葡萄糖在体内的代谢,最终导致血糖升高。

另外,组织细胞中PTP-1B表达水平的增加还会降低PTK的活性,使胰岛素受体因磷酸化水平降低不能与胰岛素正常结合,进而引起胰岛素抵抗,是II型糖尿病形成的原因之一。利用剔除了PTP-1B的小鼠进行研究发现,即使经过一段时间的致肥胖饮食喂养,---------------本文为网络收集精选范文、公文、论文、和其他应用文档,如需本文,请下载-------------- ---------------本文为网络收集精选范文、公文、论文、和其他应用文档,如需本文,请下载-------------- 小鼠也没有表现出肥胖或胰岛素抵抗症状,小鼠对胰岛素的敏感性显着增强;而在小鼠肝脏重新表达PTP-1B后,增强的胰岛素敏感性又显着减弱,该实验现象,验证了PTP-1B与胰岛素介导的胰岛素受体酪氨酸磷酸化的关系。

PTP-1B与胰岛B细胞数量的关系:实验发现,小鼠在剔除PTP-1B后,其胰岛B细胞区域明显减少,胰岛素分泌量减少;而同时剔除PTP-1B和胰岛素受体底物-2后,小鼠胰岛B细胞区域增加,由此可见,PTP-1B与胰岛B细胞数量呈现出动态平衡的关系。

参与瘦素信号传导:由脂肪组织分泌的瘦素是一种调节人体脂肪含量的激素,与糖尿病及肥胖症的发病具有密切的联系。

研究已经证实,在糖尿病和胰岛素抵抗的动物模型中均存在瘦素信号传导途径紊乱的现象。PTP-1B在信号传导的调节过程中,可使JAK-2和STAT-3去磷酸化,进而阻断瘦素信号的传递,抑制PTP-1B的表达后,STAT-3磷酸化水平增加,活性明显增强。而由于PTP-1B表达增多引起的瘦素信号传递紊乱,会进---------------本文为网络收集精选范文、公文、论文、和其他应用文档,如需本文,请下载-------------- ---------------本文为网络收集精选范文、公文、论文、和其他应用文档,如需本文,请下载-------------- 一步促进或加重糖尿病的发生、发展。

3PTP-1B抑制剂 研究明确了PTP-1B与II型糖尿病和肥胖的关系,抑制PTP-1B的活性,可提高患者对胰岛素的敏感性,因此PTP-1B抑制剂的研究成为开发治疗II型糖尿病药物的靶点之一。目前,基于PTP-1B的三维结构及活性部位,利用计算机辅助药物设计、高通量筛选、生物电子等排原理,科学家已经获得了大量小分子PTP-1B抑制剂。本文根据近年文献报道的PTP-1B抑制剂的结构,对其进行简要综述。

磷酸酯类似物:该类抑制剂的设计主要是利用生物电子等排原理,利用磷酸、草酸、乙酸、磺酸、丙二酸等结构替代PTP-1B的催化活性区内的磷酸酯基,从而形成对PTP-1B的抑制作用。但整个PTP家族均具有这个保守的催化活性区,因此单纯对该部位进行结合的抑制剂很难获得针对PTP-1B的选择性作用。为增强该类抑制剂的选择性,科学家们设计并合成了一系列同时作用于催化活性区与第二结合位点的PTP-1B选择性抑制剂,该类抑制剂主要包括二氟亚甲---------------本文为网络收集精选范文、公文、论文、和其他应用文档,如需本文,请下载-------------- ---------------本文为网络收集精选范文、公文、论文、和其他应用文档,如需本文,请下载-------------- 基磷酸盐、苯并呋喃和苯并噻吩-苯氧乙酸类、噻二唑烷酮类等。

非专一性的无机类PTP-1B抑制剂:该类抑制剂主要包括钒酸盐和过氧钒等。钒酸盐的抑制作用主要基于钒酸根在结构上类似酶的天然底物的磷酸根;过氧钒对PTP-1B的抑制作用是通过将PTPase活性中心Cys的巯基进行的不可逆氧化由半胱氨酸氧化成磺酸。除此之外,一氧化氮和苯胂化氧对PTP-1B也表现出一定的抑制活性。这些无机类抑制剂虽然对PTP-1B表现出一定的抑制活性,但同时对PTP家族中的其他酶具有一定的一致性,专一性差,因此限制了它们成为药物的可能性。

a和b为含有-二氟-亚甲基磷酸(DFMP)结构的化合物,实验数据表明它们对PTP-1B均表现出很好的抑制活性,IC50分别为和/L。化合物c不仅表现出较强的抑制活性(Ki=),还展现出较强的抑制选择性。

Wyeth公司开发了一系列针对糖尿病治疗研究的苯并呋喃和苯并噻吩-苯氧乙酸类PTP-1B抑制剂。其中化合物d表现出较高的抑制活性(IC50=83nmol/L)和