寺院建筑特点与布局形式研究初探

- 格式:doc

- 大小:516.00 KB

- 文档页数:6

Science &Technology Vision 科技视界1河北佛教建筑概况两汉时期佛教传入河北地区。

据文献记载,始建于东汉永平十年(公元67年)的河北南宫市普彤寺是河北乃至全国最早的寺庙,它比号称“中国第一寺”的洛阳白马寺建寺时间还早一年,距今已有1900多年的历史。

隋唐时代,佛教达到鼎盛时期。

这期间,由义玄禅师在河北正定县的临济寺创立了闻名于世的“临济宗”,现在佛教界素有“临济子孙遍天下”之称,其宗派在佛教界的影响之大,略见一斑。

另外,由赵州和尚从谂在赵县柏林禅寺开创的“赵州禅”,也在佛教界占有重要地位。

到清代,河北的承德形成了北方的藏传佛教中心。

佛教寺院古塔曾遍布全省的名山大川、城乡各地。

河北除驰名中外的正定临济寺和赵县柏林禅寺外,还有邯郸峰峰的南北响堂石窟、正定县隆兴寺的古建筑群、承德的外八庙以及禅宗二祖慧可大师讲经说法的邯郸成安县的元符寺(二祖寺)等等。

据清光绪年间记载,全省有寺庙786座,古塔59座。

只因历史战乱,年久失修等,现大部分被毁或仅留遗址。

2河北省佛教建筑的历史分期与分布格局2.1河北省佛教建筑的历史分期河北的佛教建筑初创于东汉至南北朝时期,并曾于隋唐时期进入了建设高峰期,可惜彼时佛教建筑保留者甚少,大多寺院被损毁,只剩少量寺塔存世。

宋元时期是河北省佛教建筑存世较多的一个时期,该时期佛塔仍是现存佛教建筑的主导类型。

明清时期,佛教寺庙大量存世。

明代中期以后,在蒙古俺答汗的提倡下,藏传佛教(喇嘛教)迅速向青海、甘肃、四川等藏族地区及北方蒙古族地区传播,河北承德的寺庙建筑也受此影响,在这一时期出现了藏传寺庙的鼎盛时期(如表1)。

表1河北佛教建筑三个重要历史阶段2.2河北省佛教建筑的分布格局河北省的寺庙建筑要分部主要集中在承德市,石家庄市到保定沿途一带的个各市县,张家口,唐山市也有零星分部,承德以寺庙居多,佛塔主要集中在河北生的中部以及西南部,如图1所示。

3河北省佛教建筑的基本类型及艺术特点3.1汉传佛教寺庙汉传佛教寺庙一般都由一组又一组的庭院式建筑组成,中轴线分明,左右对称。

调研考察寺庙报告调研考察寺庙报告一、引言寺庙作为我国传统的宗教文化场所,既是信仰的象征,也是文化的载体。

寺庙不仅具有宗教功能,还承载着历史、艺术和社会文化传承的重要意义。

本次报告旨在通过对某座寺庙进行考察,了解其历史渊源、建筑特色、宗教活动以及文化意义等方面的情况。

二、寺庙背景位于某某县城的XX寺庙,始建于XX年,是当地最古老的佛教寺庙,也是重要的宗教文化遗产。

寺庙占地面积约XX平方米,建筑风格以中国传统的寺庙建筑风格为主,体现了我国佛教建筑的特色。

三、历史渊源据文献记载,XX寺庙建于XXX年,最初是由某某高僧创建的。

几百年来,寺庙经历了多次扩建和修缮,形成了现今的规模。

寺庙历经风雨,见证了历史的变迁,是当地文化传承的重要载体。

四、建筑特色1. 主体建筑XX寺庙主体建筑为一座七层高的佛塔,高约XX米,塔身由砖石垒砌而成,庄严肃穆。

佛塔上刻有精美的石雕,展现了我国传统文化的艺术魅力。

2. 次要建筑寺庙中还有一系列次要建筑,包括大雄宝殿、天王殿和藏经阁等。

这些建筑都采用木质结构,檐柱雕有精美的浮雕和彩绘,展示了传统工艺的精湛技艺。

五、宗教活动寺庙是佛教信仰的重要场所,每年都会举办一系列宗教活动,吸引了大量的信徒前来参与。

其中包括法会、庙会、放生等,这些活动不仅满足了信徒的宗教需求,也成为了当地的重要文化盛事。

六、文化意义寺庙作为一种宗教文化资源,具有重要的文化意义。

它既是佛教信仰的象征,也是我国传统文化的代表。

寺庙内的建筑、雕塑、壁画等艺术品具有很高的艺术价值,是我国传统建筑和艺术的重要遗产。

同时,寺庙还扮演着社会救助、慈善事业的角色,为社会做出了积极贡献。

七、结语通过本次对XX寺庙的考察,我们更加深入地了解了这座寺庙的历史渊源、建筑特色以及举办的宗教活动等方面的情况。

寺庙作为我国传统文化的重要组成部分,不仅有着宗教意义,也是我国文化传承的重要载体。

希望未来能加强对寺庙的保护和传承工作,让更多的人了解、热爱和传承我们的传统文化。

中国传统建筑寺庙的建筑风格与文化意义中国是一个拥有悠久历史的国家,其传统建筑文化自古以来就占据着重要的地位。

寺庙作为中国传统建筑的重要组成部分,不仅在建筑风格上独具特色,还承载着丰富的文化意义。

本文将深入探讨中国传统建筑寺庙的建筑风格与文化意义。

一、建筑风格中国传统寺庙的建筑风格主要包括宗教建筑和园林建筑两大类。

宗教建筑以佛教寺庙为代表,园林建筑则主要表现为道教寺庙和儒家祠堂。

虽然风格各异,但无一例外地都体现了中国古代建筑的特点。

1.1 宗教建筑佛教寺庙是中国最为普遍且影响最大的宗教建筑,其建筑风格独具一格。

佛寺通常由山门、天王殿、大雄宝殿、佛塔等建筑组成。

寺庙建筑注重对自然环境的融合,常常建立在具有山水优势的场所。

建筑的内部和外部结构一般采用重檐歇山顶和平顶,整体形状恢弘庄严。

1.2 园林建筑道教寺庙和儒家祠堂作为园林建筑的代表,注重体现自然山水的美感。

道教寺庙常常依山傍水,建筑布局灵活多变,注重与自然环境的相融合。

而儒家祠堂则更注重对传统文化的传承,建筑造型简洁大方,体现了儒家思想的平和与宽容。

二、文化意义中国传统建筑寺庙除了在风格上有所体现之外,更重要的是其所代表的文化意义和价值。

寺庙建筑在中国文化中扮演着重要的角色,体现了诸多思想理念和宗教信仰。

2.1 宗教信仰佛寺作为宗教场所,提供了信众对佛教信仰的追寻和实践。

佛教倡导顺应自然和人伦,佛寺建筑的布局以及与自然环境的融合体现了佛教的思想内涵。

道教和儒家寺庙则更注重人与自然的和谐关系,反映了中国传统文化中的天人合一的思想。

2.2 艺术与文化寺庙建筑不仅仅是宗教场所,更是艺术与文化的结晶。

寺庙建筑的精湛工艺和独特造型代表了中国古代建筑的艺术成就。

寺庙作为文化活动的场所,还经常举办传统文化活动,如佛事法会和庙会等,从而传承和弘扬了中国的传统文化。

2.3 社会功能中国传统建筑寺庙除了满足宗教信仰和文化活动的需求之外,还承担着社会功能。

寺庙常常成为社区居民休闲娱乐的场所,也是社会关爱的重要载体。

恢弘壮丽的中国古代庙宇建筑古代中国庙宇建筑以其独特的魅力和恢弘壮丽的气势,吸引着世界各地的游客和研究者。

这些庙宇建筑不仅是宗教信仰的象征,更是中国古代建筑艺术的杰作,展现了中国人民的智慧和创造力。

一、庙宇建筑的历史背景中国古代庙宇建筑起源于远古时期的祭祀活动。

在先秦时期,人们通过举行祭祀仪式来祈求丰收和祖先的保佑。

随着社会的发展,庙宇建筑逐渐成为宗教信仰的场所,用以供奉神灵和祖先。

庙宇建筑的发展与中国古代文化密不可分,它们记录了中国人民的信仰和智慧。

二、庙宇建筑的特点中国古代庙宇建筑以其恢宏的规模和独特的建筑风格而闻名。

它们通常采用木质结构,以石雕和彩绘装饰为主要特点。

庙宇建筑的平面布局通常呈现出严谨的对称性,以体现中国人民对秩序和和谐的追求。

同时,庙宇建筑也注重与自然环境的融合,常常建在山水之间,使人们感受到与自然的和谐共生。

三、庙宇建筑的代表作品中国古代庙宇建筑有许多著名的代表作品,其中最具代表性的包括北京的天坛、山西的悬空寺和河南的少林寺等。

这些庙宇建筑不仅在建筑风格上独具特色,还承载着丰富的历史和文化内涵。

例如,天坛是明清时期皇帝祭天的场所,其建筑群以其精湛的木构造和精美的彩绘装饰而闻名。

悬空寺则是中国古代建筑中的奇迹,建在悬崖峭壁上,给人一种悬浮在空中的错觉。

少林寺作为中国佛教的发源地,以其宏伟的建筑和独特的功夫文化而著名。

四、庙宇建筑的文化意义庙宇建筑不仅是宗教信仰的场所,更是中国古代文化的重要载体。

它们承载着丰富的历史和文化内涵,是中国人民智慧和创造力的结晶。

庙宇建筑中的雕刻、彩绘和建筑构造等元素,反映了中国古代艺术的发展和风貌。

同时,庙宇建筑也是中国传统建筑的代表,对后世的建筑发展产生了深远的影响。

五、庙宇建筑的保护与传承保护和传承中国古代庙宇建筑是一项重要的任务。

由于历史的变迁和自然的破坏,许多庙宇建筑面临着严重的危机。

为了保护这些宝贵的文化遗产,中国政府和社会组织已经采取了一系列措施,包括修复和保护工作、制定相关法律和政策等。

佛教建筑的空间设计与装饰艺术佛教建筑的空间设计与装饰艺术是佛教文化的重要组成部分,它不仅体现了佛教艺术的卓越造诣,也体现了中国古代建筑的独特风格和特色。

佛教建筑以布局严谨、装饰华丽、色彩悦目为特点,其空间设计和装饰艺术既具有宗教意义,又具有审美价值,成为中国建筑史上的一大宝藏。

佛教建筑空间设计的基本原则佛教建筑空间设计的基本原则是“宁静清净”,即以虚空和静默为最高标准。

这种宁静清净的空间设计体现在建筑的布局上,主要包括:一、方位布局佛寺应选择宁静的地势,不仅要避开喧闹的街市,还要避免山水多变的地方。

如宋代的灵岩寺,便是采用了深宅大院的布局方式,建筑和自然景观很好地融为一体。

二、空间尺度佛教建筑的空间尺度也是宁静清净的。

建筑的尺寸通常采用比例分割法,以避免人们在建筑内部的感观上受到太多的干扰。

同时,在佛教建筑的内部空间中还加入了相应的隔间和屏风,既有利于防止外界的干扰,又能够营造出一种完美的空间氛围。

三、主材料佛教建筑的主材料通常为木材和砖石。

尤其是在唐代,佛教建筑采用了砖石结构,使建筑更加坚固耐用。

而在明清时期,佛教建筑的主材料则更多地运用了木材,木质建筑材料给建筑带来了自然、素朴的质感,更好地表现出了佛教文化的内在精神。

佛教建筑的装饰艺术佛教建筑的装饰艺术是佛教文化中的重要组成部分,它不仅美观大方,更具有深刻的宗教内涵和历史文化价值。

佛教建筑的装饰艺术主要包括:一、建筑构件的装饰佛教建筑的构件装饰以雕刻为主,包括石雕、木雕、陶瓷雕和铜雕等等。

构件雕刻的内容多为佛家的故事、佛像、花鸟虫鱼和几何图案等。

二、壁画佛教建筑的壁画是佛教艺术的代表作之一,由于佛教禁止制作佛像,所以人们通过壁画来表现佛教思想和艺术美学。

佛教建筑的壁画内容则以佛教故事、精神内涵、历史人物、神仙道场、图案等为主。

三、贴画佛教建筑的贴画最早源于唐代,在明清时期达到了顶峰。

它以画作贴于墙上为主,画中的内容多为佛教故事和角色。

贴画是佛教建筑装饰中体量较小的装饰,但在整体的环境氛围的营造中却起着不可忽视的作用。

阿育王寺建筑布局研究一、前言阿育王寺位于宁波市区东20公里,鄞县邱隘区宝幢乡。

寺之坐落方位,在鄮山分支育王山之西麓。

面对玉几山,左靠玉王岭,右连赤莹山峡谷[1]。

三山拥处,吉林参天,修竹蔽日。

西望古刹,寺在山奥之底,南而远眺,俱在峰峦之中,有世外桃源之感。

加之四周翠岗蜿蜒,群陵起伏,称之为“六殊胜八吉样地”实非虚言。

阿育王寺自元嘉二年建三级浮屠创始迄今,朝代四易。

自梁武帝年间,阿育王寺就已闻名天下,塔居神州第一,一时名士倾心皈问(朱彝尊《唐阿育王寺常住田碑跋》)。

但寺宇也屡遭劫难,几经兴衰。

梁武帝后期,阿育王寺建筑群由于“侯景之乱”受到了一定程度的破坏;南北朝末(589),阿育王古寺又因战乱被毁长达8年。

幸而于隋开皇十七年(597),隋炀帝下令,重建古寺,使古寺得以恢復。

北宋大中祥符元年(1008),阿育王寺被朝廷定名为“阿育王山广利禅寺”,拓为十方禅刹。

至宋末元初,阿育王古寺一直香火兴旺,规模逐渐宏大。

因此阿育王寺被誉为神州大地第一名寺、我国佛教“中华五山”之一。

根据所得资料和已故通一法师生前介绍得知,在阿育王寺香火延续300余年间,它曾十余次得到皇帝敕建塔亭、敕赐常住田、敕赐寺名、遣使赐金、度僧守寺、下诏护寺、派兵守卫等恩宠。

为何阿育王寺会受到历代帝王的重视呢?这与其令人叹为观止的建筑风格是绝对分不开的。

早在宋代词人胡宗愈的词中就对阿育王寺做过描述,“长松偃地蛟龙卧,古殿摩空星斗寒。

”短短两句话,便展示出阿育王寺的恢宏气势,结构严谨的寺院格局,气宇轩昂的殿宇群,彰显了皇家敕建的气派。

二、阿育王寺建筑的选址中国古代建筑对基址的选择非常重视,“相地合宜,构图得体”就是对选址重要性的精辟论述。

[2]阿育王寺的选址也正是印证了这一论述。

首先,阿育王寺选址顺应地势。

其坐落于山底,依托山体,寺庙背靠青山,面临公路,负阴而抱阳,北有后宝山,左右有龙砂和虎砂,对面有案山、朝山,符合佛教建筑讲究风水的要求,同时地处山林更具灵气。

寺庙的调研报告寺庙的调研报告一、引言寺庙是一种宗教场所,由于其在宗教信仰、文化传承和旅游景点等方面的独特价值,对其进行深入调研具有重要意义。

本次调研报告旨在介绍寺庙的历史、建筑特点、宗教功能以及与当地社会经济发展的关系,以期为保护和传承寺庙文化做出贡献。

二、背景寺庙是中国佛教和道教的重要场所,承载着千百年来的宗教信仰和文化传统。

中国的寺庙通常建在郊外或山区,环境清幽,被视为修身养性的修行场所。

同时,寺庙也成为旅游景点,吸引着众多游客前来朝拜和观光。

三、历史寺庙的历史可以追溯到唐朝以前,唐代佛教的繁荣使得寺庙兴建达到了巅峰。

宋、元、明、清等朝代也出现了许多著名寺庙。

寺庙的建筑风格多样,有的体现了佛教建筑的庄严肃穆,有的则体现了道教建筑的飘逸灵动。

寺庙也是文人雅士的借景之地,许多古代文人都在寺庙中寻找灵感和修身养性的机会。

四、建筑特点寺庙建筑主要以殿堂和塔为主体,通常按照佛殿、经堂、山门、钟楼、鼓楼等部分来划分。

佛殿是寺庙的核心部分,供奉佛像和展示佛教文化。

经堂一般用于存放佛经和教义,供僧人及信徒阅读,并进行经文讲解。

山门是寺庙的门楼,是信徒进入寺庙的门户。

钟楼、鼓楼常用于宣扬佛教教义,具有声音传播的功能。

在建筑材料方面,寺庙采用的大多是木材、石材和瓦片,体现了中国传统建筑的独特魅力。

五、宗教功能除了作为信仰场所外,寺庙还承担着重要的宗教功能。

佛教寺庙通常由一位方丈或主持负责,负责组织和主持宗教仪式。

寺庙还为信徒提供了许多修行的机会,如静坐、念经、礼佛、供养等。

寺庙还是僧人修行和学习的地方,许多年青人会选择进入寺庙出家修行。

六、与社会经济发展的关系寺庙与当地的社会经济发展密切相关。

首先,寺庙作为旅游景点,吸引了大量的游客,为当地旅游业带来了巨大的经济收益。

其次,寺庙周边的商业区也得到了发展,如酒店、餐馆、纪念品店等。

同时,寺庙作为宗教场所,也为信徒提供了工作机会,如寺庙内的清洁工、保安人员等。

七、保护和传承寺庙的保护和传承是一项重要的任务。

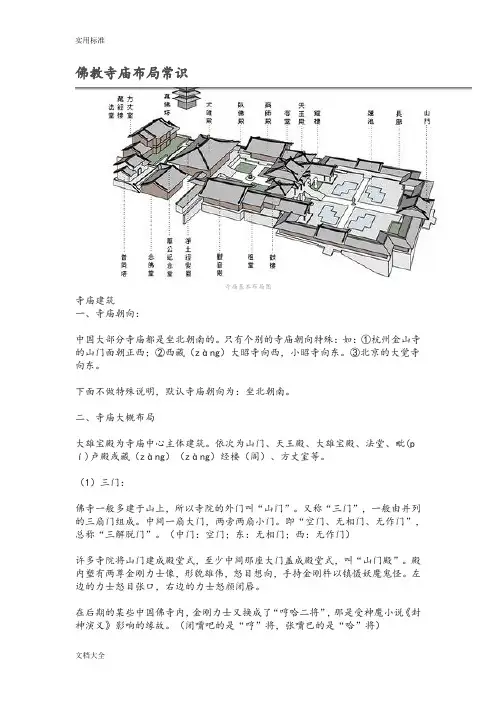

佛教寺庙布局常识寺庙基本布局图寺庙建筑一、寺庙朝向:中国大部分寺庙都是坐北朝南的。

只有个别的寺庙朝向特殊:如:①杭州金山寺的山门面朝正西;②西藏(zàng)大昭寺向西,小昭寺向东。

③北京的大觉寺向东。

下面不做特殊说明,默认寺庙朝向为:坐北朝南。

二、寺庙大概布局大雄宝殿为寺庙中心主体建筑。

依次为山门、天王殿、大雄宝殿、法堂、毗(p í)卢殿或藏(zàng)(zàng)经楼(阁)、方丈室等。

(1)三门:佛寺一般多建于山上,所以寺院的外门叫“山门”。

又称“三门”,一般由并列的三扇门组成。

中间一扇大门,两旁两扇小门。

即“空门、无相门、无作门”,总称“三解脱门”。

(中门:空门;东:无相门;西:无作门)许多寺院将山门建成殿堂式,至少中间那座大门盖成殿堂式,叫“山门殿”。

殿内塑有两尊金刚力士像,形貌雄伟,怒目想向,手持金刚杵以镇慑妖魔鬼怪。

左边的力士怒目张口,右边的力士怒颜闭唇。

在后期的某些中国佛寺内,金刚力士又换成了“哼哈二将”,那是受神魔小说《封神演义》影响的缘故。

(闭嘴吧的是“哼”将,张嘴巴的是“哈”将)寺院的门槛绝对不要踩,非常罪过。

进寺院时,走哪个门就看你在哪个门的位置了,一般不走中间门而走边门表示谦卑、不功高我慢。

在左边就走左门,先迈左脚;在右边就走右门,先迈右脚。

进寺礼拜或参观一般以顺时针方向走就可以。

因为在古印度以顺时针右绕为吉祥。

(2)钟楼、鼓楼:进山门之后,有钟、鼓二楼相对。

左(东)为钟楼,右(西)为鼓楼。

一般早晨先敲钟,以鼓相应;傍晚则先击鼓,以钟相应。

钟楼悬有洪种。

有的寺院钟下供奉地藏(zàng)菩萨,道明为其左胁侍,闵公为其右胁(xié)侍(shì)。

鼓楼置有大鼓。

有的寺院供有伽(qié)蓝神关羽,关平为其左胁侍,周仓为其右胁侍。

(3)天王殿:较大的佛寺都有天王殿。

进山门之后,两旁的钟楼、鼓楼和中间的天王殿构成寺庙的第一重院落。

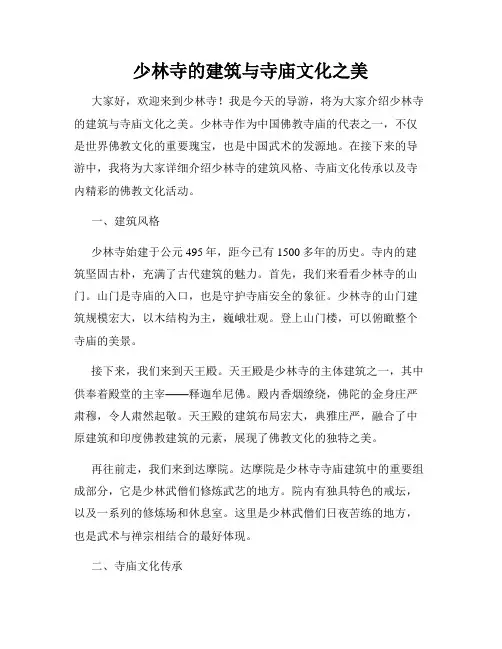

少林寺的建筑与寺庙文化之美大家好,欢迎来到少林寺!我是今天的导游,将为大家介绍少林寺的建筑与寺庙文化之美。

少林寺作为中国佛教寺庙的代表之一,不仅是世界佛教文化的重要瑰宝,也是中国武术的发源地。

在接下来的导游中,我将为大家详细介绍少林寺的建筑风格、寺庙文化传承以及寺内精彩的佛教文化活动。

一、建筑风格少林寺始建于公元495年,距今已有1500多年的历史。

寺内的建筑坚固古朴,充满了古代建筑的魅力。

首先,我们来看看少林寺的山门。

山门是寺庙的入口,也是守护寺庙安全的象征。

少林寺的山门建筑规模宏大,以木结构为主,巍峨壮观。

登上山门楼,可以俯瞰整个寺庙的美景。

接下来,我们来到天王殿。

天王殿是少林寺的主体建筑之一,其中供奉着殿堂的主宰——释迦牟尼佛。

殿内香烟缭绕,佛陀的金身庄严肃穆,令人肃然起敬。

天王殿的建筑布局宏大,典雅庄严,融合了中原建筑和印度佛教建筑的元素,展现了佛教文化的独特之美。

再往前走,我们来到达摩院。

达摩院是少林寺寺庙建筑中的重要组成部分,它是少林武僧们修炼武艺的地方。

院内有独具特色的戒坛,以及一系列的修炼场和休息室。

这里是少林武僧们日夜苦练的地方,也是武术与禅宗相结合的最好体现。

二、寺庙文化传承少林寺作为中国佛教的重要禅宗寺庙,承载着丰富的寺庙文化传承。

首先,少林寺以其独特的少林寺功夫而闻名于世。

这种武术形式在佛教圣地中得以发扬光大,弘扬了中国传统武术文化。

少林寺功夫注重内外兼修,融合了禅宗的理念与武术的技巧,以拳搏为基础,融入了勇敢、坚韧和坚持不懈的精神。

同时,少林寺也是佛学研究的重要基地。

这里有着悠久的佛学传统,曾孕育出许多杰出的禅宗高僧和文化名家。

寺内的经堂是僧人们诵经修行的地方,香烟弥漫其中,佛经的教诲声萦绕耳畔,让人心生敬畏。

此外,少林寺还承办佛教法会和禅修活动,邀请来自国内外的禅师、高僧、学者进行佛教文化交流和研讨。

这为推广佛教文化、传承寺庙智慧发挥了重要的作用。

三、佛教文化活动除了寺庙建筑和文化传承,少林寺还举办了多样丰富的佛教文化活动,吸引了众多游客和信众。

中国古代佛教寺院的主要建筑设计特点是什么类型:根据已知的历史文献、考古发掘和实物材斜,大体可将流行于我国中土的佛寺划分为以佛塔为主和以XXX为主的两大类型。

特点:从构造的角度,中国古代寺院建筑的特点可以归纳为7项:①使用木材作为主要建筑材料,创造出独特的木结构形式,以此为骨架,既达到实际功能要求,又创造出优美的建筑形体以及相应的建筑风格。

②保持构架制原则。

③创造斗栱结构形式。

④实行单体建筑标准化。

⑤重视建筑组群平面布局⑥灵活安排空间布局。

⑦运用色彩装饰手段从传统文化的角度可以概括为5个方面:①很少真正的建筑学理论。

②儒家传统的礼制思想是指导建筑创作的主要思想,而以风水堪舆之说作为补充。

③充满了中国人现实主义的处世态度。

④标准化的建筑个体要通过建筑空间的组合来表达个性,建筑群体的布置是传统建筑艺术的精髓,处处反映着时间和空间结合的理性思维方式和人与自然的亲和关系。

⑤以象征主义手法表现特定的主题1、中国古建筑以木材、砖瓦为主要建筑材料,以木构架结构为主要的结构方式。

此结构方式,由立柱、横梁、顺檩等主要构件建造而成,各个构件之间的结点以榫卯相吻合,构成富有弹性的框架。

中国古代木构架有抬梁、穿斗、井干三种不同的结构方式。

抬梁式是在立柱上架梁,梁上又抬梁,所以称为"抬梁式"。

宫殿、坛庙、寺院等大型建筑物中常采用这种结构方式。

穿斗式是用穿枋把一排排的柱子穿连起来成为排架,然后用枋、檩斗接而成,故称作穿斗式。

多用于民居和较小的建筑物。

井干式是用木材交叉堆叠而成的,因其所围成的空间似井而得名。

这种结构比较原始简单,现在除少数森林地区外已很少使用。

木构架结构有很多优点,首先,承重与围护结构分工明确,屋顶重量由木构架来承担,外墙起遮挡阳光、隔热防寒的作用,内墙起分割室内空间的作用。

由于墙壁不承重,这种结构赋予建筑物以极大的灵活性。

其次,有利于防震、抗震,木构架结构很类似今天的框架结构,由于木材具有的特性,而构架的结构所用斗拱和榫卯又都有若干伸缩余地,因此在一定限度内可减少由****对这种构架所引起的危害。

测量寺庙调研报告测量寺庙调研报告一、引言在中国传统文化中,寺庙一直扮演着重要的角色,不仅是宗教信仰的场所,还是文化传承、历史保存和旅游景点的重要组成部分。

为了解寺庙在社会中的地位和其现状,本次调研对某座寺庙进行了测量工作,并编写了本报告,详细介绍了调研的目的、方法、结果和结论。

二、调研目的1. 了解该寺庙的历史和文化背景。

2. 研究寺庙的建筑结构和规模。

3. 考察寺庙内部的设施和布局。

4. 分析寺庙的管理和运营方式。

三、调研方法1. 文献研究:通过查阅相关资料,了解寺庙的历史、文化和其他背景信息。

2. 实地测量:使用测量仪器对寺庙进行测量,包括建筑物的尺寸、地形地貌、植被覆盖以及其他相关因素。

3. 采访调查:与寺庙管理者、僧侣和游客进行交流,了解他们对寺庙的认知和感受,以及他们对寺庙的期望和需求。

四、调研结果1. 寺庙历史和文化背景的调研结果显示,该寺建于唐朝时期,是该地区最重要的佛教寺庙之一。

多年来,该寺庙作为宗教场所和文化遗产的象征,对当地社区有着深远的影响。

2. 寺庙的建筑结构和规模调查表明,该寺庙占地面积约为1000平方米,包括主殿、侧殿、藏经楼和其他辅助建筑。

主殿具有传统的中国寺庙建筑风格,采用檐下彩绘、双层檐楣和木质结构。

3. 寺庙内部设施和布局的调查发现,寺庙内设有礼拜区、禅堂、藏经楼、佛像和供奉物品。

寺庙还提供夜宿条件,方便远道而来的信徒和游客。

4. 对寺庙管理和运营方式的调查表明,该寺庙由一群僧侣负责管理和维护。

除了日常的宗教活动外,寺庙还定期举办文化交流活动,吸引更多的游客和信徒。

五、结论通过本次调研,我们可以得出以下结论:1. 该寺庙具有悠久的历史和丰富的文化背景,对于宗教信仰和文化传承具有重要意义。

2. 寺庙的建筑结构和规模体现了中国传统寺庙建筑的特点,对于研究寺庙建筑和历史具有重要价值。

3. 寺庙内部设施和布局合理,为信徒和游客提供了良好的服务和体验。

4. 寺庙的管理和运营方式较为规范,注重宗教活动和文化交流,对于寺庙的保护和发展起到了积极的作用。

阳高云林寺初探作者:陈丽洁来源:《文物世界》 2012年第2期陈丽洁佛教文化源远流长,经过漫长的发展,为中华民族留下了宝贵的物质和非物质文化遗产。

虽然学者们一直在积极地探索,不断有新的发现,但仍存在很多至今未知的和尚未深入研究的文化遗产,亟待后来者去发现、去研究,从而尽可能让大众能够认识到其重要性并加以保护。

中华大地上有很多像山西省阳高县云林寺这样的寺院,散落在祖国各地。

它们都具有很高的艺术价值,需要学者和专家走近它们,认识它们,发现它们的价值,保护它们并重现它们的光彩。

云林寺又被称作云林禅寺,俗称西寺,位于阳高县城内西门的南侧。

每逢农历初一、十五等几个重要的礼佛日,熙熙攘攘的善男信女,在只有一进的院落里唱经、拜佛,为这座窄巷深处的小寺增添了不少庄严和神圣的色彩和氛围。

据明代《大同府志》、清初(雍正七年,公元1792年)《阳高县志》记载:“云林寺即西寺,始建年代不详,敕建。

”清光绪、宣统年间进行了修缮和扩建,云林寺大雄宝殿内现存有清宣统元年《云林寺重修碑记文》。

云林寺1985年划归于文物部门管理;1996年由山西省人民政府公布为省级重点文物保护单位;2006年又被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。

寺庙坐北朝南,原来的建筑为四进四合院的布局,是一座完整的组群建筑。

在中轴线上依次有金刚殿、天王殿、大雄宝殿、朵殿、钟鼓楼等。

东西宽约60米,南北长约200米,总占地面积约12000平方米。

历经几百年沧桑,现仅存大雄宝殿保存比较完整。

寺院内现存主要建筑有大雄宝殿、天王殿和东西配殿。

天王殿和东西配殿“文化大革命”期间已被严重破坏,后在上世纪90年代初期复建。

大雄宝殿面阔五间(19.5米),进深四间(13.4米),平面呈长方形,殿内面积约200平方米,建筑结构为单檐庑殿顶,檐下斗栱六铺作,坡度较陡,用材断面合理,制做整齐、端正。

殿内梁架结构采用“彻上露明造”,梁枋构件制做手法凝练且质朴。

柱网布局采用移柱和减柱造法。

寺庙建设中国建筑的营造法则,基本上建筑的平面布局是院落式,将主要建筑置于南北中轴线上,附属设施则安在东西两侧。

寺院建筑配置也是如此,由南往北的主要建筑大致为山门、天王殿、大雄宝殿、法堂、藏经阁等,这些都是坐北朝南的正殿。

东西配殿则有伽蓝殿、祖师堂、观音殿、药师堂等。

寺院的主要生活区则集中在中轴线东侧,包括僧房、香积厨、斋堂、库房、接待室等,中轴线西侧为接待区即云水堂等。

附属建筑种类很多,各寺情况不一。

下图为近现代汉化佛寺典型配置平面图:但是,归元寺的建筑风格与一般寺院典型配置不太一致。

它不具有整齐对称的宏大格局,略显杂乱。

xx布局平面图归元寺建筑面积二万多平方米,主体建筑分内外两院。

外院主要由门楼、庭院、池塘等组成;内院由北院藏经阁、中院大雄宝殿及南院罗汉堂三个主体建筑,以及天王殿、地藏王殿等组成。

究其原因,是寺院初建时,短期内无法筹集足够的钱财做整体安排,只能够筹集一笔钱就修造一处。

山门朝东,建筑物却由南向北逐次侧进。

归元寺创建以来,迭经战乱,屡败屡兴。

现存建筑,系清同治三年(1864年)、光绪二十一年(1895年)、民国初年及当代陆续所建,遂成为今日的格局。

从顺治十五年到康熙三年,是归元寺创建时期,根据《归元寺写本》记载:顺治十五年建普同塔,十七年建禅堂,十八年建大雄宝殿、斋堂、上客堂,康熙元年建祖堂,三年建前殿和方丈室,八年建藏经阁和钟鼓二楼,十三年建观音堂、云水堂、内外寮舍、三祖塔院、三门各寮等。

P21咸丰年间,太平天国运动兴起。

太平军曾四次攻克武汉。

(《武汉市志?大事记》)太平天国以拜上帝教为宗旨,认为其他宗教均为妖语邪说,所到之处的佛寺道观一律被焚毁,归元寺也未幸免。

归元寺内光绪年间曹生谦撰《重修罗汉堂落成志庆》木刻屏有咸丰兵?寺院全遭焚毁的记载:“自从兵?经天殃,楼台化为麋鹿场。

四十馀年野草芳,晨钟暮鼓馀清凉。

”清同治七年刻本《同治汉阳县志》P226对此也有记载:“xx:在城西二里,顺治初僧白光即王章甫袗葵园故址建,禅关寂静,戒律精严。

寺院建筑特点与布局形式研究初探

—以广仁寺、瞿昙寺、西宁东关清

真大寺为例

摘要:宗教寺院建筑是我国建筑组成中的重要一部分,也是体现

中国古典建筑风格最为突出的建筑。国内藏传佛教寺院和清真寺的建

筑与特色在很大程度上借鉴了中国古典传统建筑风格与特色,同时兼

容藏地建筑风格与国外建筑特色。藏传佛教寺院大都按一定规制修建,

以满足各种宗教礼仪的要求,从建筑群的选址到整体布局,都渗透着藏

民族传统的审美理想,贯穿着佛陀世界的精神追求。而清真寺,则是

伊斯兰教的象征。清真寺的群体建筑是伊斯兰建筑艺术的最高体现,

它是伊斯兰精神最集中的物质凝结。它们就有独特的建筑特色,很高

的历史、文化、社会价值,研究重视该类建筑,对于城市的改造与保

护,继承建筑文化具有重要意义。

关键词:宗教寺院 藏传佛教寺院 清真寺 建筑风格与特

色 建筑文化

正文:宗教寺院都是一个膜拜的场所,是人们通过行使宗教礼仪

表达宗教信仰的地方。不同的宗教信仰,具有不同的膜拜方式,那么

不同的宗教建筑就会有建筑氛围、建筑布局形式。下面就以广仁寺、

瞿昙寺、西宁清真寺为例,分别说明藏传佛教寺院建筑与清真寺建筑

风格与特点。

广仁寺始建于清道光年间(1821—1850),占地面积三千六百平

方米,有殿堂房舍五十余间。全寺有院落三重。第一进院落中有钟楼、

鼓楼,主殿为天王殿;第

二进院落的主殿为文殊

殿,又叫宗喀巴大师殿;

第三进院落的主殿叫大

佛殿,又叫弥勒殿。这三

重院落的两旁是二层楼

房,为接待四方信徒之处

所。所以,广仁寺规模虽不大,布局却很严谨,中轴线分明,左右配

房对称,秩序井然。 院内苍松翠柏,花草葱茏,十分清幽宜人。寺

内供奉的佛像、所藏经典、僧众修持都依承藏传佛教,是一座具有汉

族地区寺院建筑特色的喇嘛教寺庙。院内建筑建筑形式风格形似唐

风,装饰华丽。

瞿昙寺是青海乐都南山地区最大的寺院,瞿昙寺占地面积2.8万

平方米,建筑面积约1万平方米。全寺共有三个院落,建筑布局为前、

中、后三进院落,是一座明代汉

式宫廷建筑风格的古寺,整个寺

院依山傍水,高低错落,气势宏

伟。瞿昙寺的汉式建筑风格十分

典型,在类型众多的藏传佛教寺

院中独树一帜,实际也是清代北

京和承德等地大量兴建的汉式藏传佛教寺院的先声。从山门起的中轴

线上依次为金刚殿、瞿昙寺殿、宝光殿和隆国殿。各殿依山就势逐层

升高,两侧对称地陪衬着御碑亭、小钟鼓楼、壁画回廊、宝塔、配殿、

经堂、大钟鼓楼等。型式各异的殿堂、石绿色装饰彩画、古朴的斗拱,

为典型明代宫式建筑群,其中隆国殿是全寺最高大壮观的建筑物,重

檐庑殿顶,建在2米多高的花岗岩台基上,整个大殿飞檐翘角,雕梁

画栋,高大雄伟,富丽堂皇。寺院整体建筑由前、中、后三进院落组

成,寺院地势高低错落,殿宇雄伟壮观,是典型的明代早期的官式建

筑群。

广仁寺、瞿昙寺都为藏传佛教寺院,它们的建筑布局与风格都深

受汉地建筑的影响,在一定的历史时期对团结藏族,曾发挥过重要作

用,是汉藏文化融合之作。它们的布局都为中轴对称,层层递进,但

广仁寺整个建筑坐落在同一平面上,但瞿昙寺的的建筑并不是都在同

一平面上,整个建筑依就山势,主体建筑平面高于其它建筑。另外,

两座寺院所处的位置完全不同,因而,广仁寺经历了多次修缮,游人

较多,寺院的遗迹较少。但瞿昙寺,由于地处偏远,游人较少,建筑

的修缮力度不大,破旧的围墙,古朴的建筑,厚重的铺地砖石,沧桑

的壁画,任然给人留下了难忘的记忆。

这两座寺院都是藏传佛教的圣地,但布局形式与青海的塔尔寺完

全不同,塔尔寺也依山就势,错落有致,但并不对称,布局灵活自由。

建筑色彩鲜艳,外墙多为红、白两色,屋顶多为金黄色。形式自由,

藏地建筑风格更为浓厚。

西宁东关清真大寺位于西宁市城东区东关大街,是西宁市规模最

大、保存最为完整的清真寺,也是西北地区四大清真寺之一。它始建

于宋景佑年间,至今已有九

百多年的历史。经过多次重

建和扩建,形成现在的格

局。寺院包括临街山门,两

座八字照壁墙,前天井为青

石板铺地。欧式重门、两座

下欧式上中式六角宣礼塔;内天井场院,均为大青砖铺地。古典式南

北厢楼、礼拜大殿以及西北角耳房等古建筑群,这些古建筑群总建筑

面积达6000多平方米。寺院兼具古典式、欧式、阿式等建筑风格,

奇特瑰丽,典雅和谐,其拱形的构架、突出的圆顶、高耸的尖塔、连

环的拱廊、独具匠心的造型、庄严肃穆的装饰、因地制宜的布局,给

人留下了深刻的影响。印象较为深刻是清真寺殿堂,给人的感觉是高

大庄严,没有其他宗教建筑中各种让人膜拜的雕像。

从总体上讲,清真寺由大门、院落、大殿、尖塔等组成,其中礼拜

大殿是主体建筑。不管在什么地方,大殿的方向必须背朝麦加克尔白。

中国位于麦加的东面,故中国的清真寺中的大殿都是坐西向东,背朝

麦加,穆斯林礼拜时,即可面向西面的克尔白。

西宁东关清真大寺,大殿南北两侧是两座两层的厢楼,为歇山式

建筑。大殿和厢楼紧相毗邻,浑为一体,十分协调。这三座建筑是该

寺主体,也是寺内的精华所在。殿内和整个大寺处处都显得古朴雅致,

庄严肃穆,富有浓郁的伊斯兰特色寺院的整体布局以前门、重门、大

殿特殊的双重门次第而进,所以显出三门端正、持重,五门挺秀,宣

礼塔拔地高耸,两厢楼挺秀屹立。整个建筑飞檐斗拱,雕梁画栋,描

金涂彩,显得艳丽华贵,蔚为壮观。 大殿前和厢楼之间是一块占地

约2.8万平方米的广场。院内开阔,有四合院之风,兼有汉藏,西欧

之风格。这充分体现了文化、宗教观念的融合与异化。大殿更以凝重、

庄严、端庄、古朴为特点,为寺院增添一种肃穆的气氛。

总结:我国宗教寺院建筑具有悠久的历史,是古人智慧的集中体

现,也体现了各民族个性和文化精神,象征着各民族文化发展的优良

传统,是各民族传统文化的重要载体,同时也是中国建筑很重要的一

部分。宗教在建筑空间布局,营造空间氛围上有许多独到之处,高大

恢弘的气势,幽静典雅的气氛,无不让人敬畏。精巧的结构处理,独

特美观的艺术造型,无不让人惊叹。于此同时,全球化发展的今天,

寺院建筑成为旅游观光的重要资源,是人们了解学习传统文化的窗

口,保护研究传统的寺院建筑具有重要的意义和价值。

参考文献:《中国建筑史》

《西藏建筑的历史文化》

建筑期刊杂志

寺院建筑特点与布局形式

研究初探

—以广仁寺、瞿昙寺、西宁东关清真大寺为例

班级:2011级城市规划

姓名:吴天明

学号:11610119

指导教师:张新红