叙事性文本的解读

- 格式:ppt

- 大小:99.50 KB

- 文档页数:8

大 众 文 艺187摘要:“改写”是汪曾祺小说创作的一个重要现象。

文章以汪曾祺小说《异秉》的三个不同文本作为样本,就其叙事策略进行分析解读,试图从中寻绎隐含的文本意义。

关键词:汪曾祺;《异秉》;叙事聚焦Abstract : Rewrite is an important phenomenon in Wang’s writing. The essay analyzes the narrative strategies in Uncanny of three different texts to find Implied meaning.Key Words :Wang Zengqi; Uncanny; Narrative focus“改写”是汪曾祺小说创作的一个重要现象,《复仇》、《戴车匠》《异秉》《职业》等小说都曾以不同面貌出现在汪曾祺的笔下。

小说《异秉》从40年代到80年代经历了三次文本变化,从小说内容、艺术形式到文化精神等方面都发生了变化。

本文将以《异秉》为样本,就其叙事策略方面的变化进行分析解读,试图从中寻绎隐含的文本意义。

《异秉》发表于1948年《文学杂志》第2卷第10期,在此之前还有一个文本为汪曾祺的一篇习作《灯下》,刊于西南联大师范学院主办的《国文月刊》第1卷第10期[1]250。

《灯下》内容涉及保全堂药铺、铺内同仁以及王二熏烧摊,已基本勾勒出《异秉》的雏形。

到了80年代,由于早期文本的散失,汪曾祺又以《异秉》之名重写,发表于1981年《雨花》第1期,将自己多年积聚下来的文学冲动和对人生的全新体悟融于新版《异秉》中。

《灯下》及两篇《异秉》在情节内容上具有相似性和传承性,但在叙事策略上却大相径庭,下面我们就三个文本各自的叙事策略,对它们进行解读。

叙事视角是叙述者与文本之间的关系。

热奈特在《叙事话语》中将视角概念转化为更抽象的“聚焦”概念,提出“聚焦”的三分法:“零聚焦”(无固定视角的全知叙述,即“叙述者>人物”)、“内聚焦”(叙述者仅说出某个人物知道的情况,即“叙述者=人物”)、“外聚焦”(叙述者说出来的比人物知道的少,即“叙述者<人物”)[2]197-198。

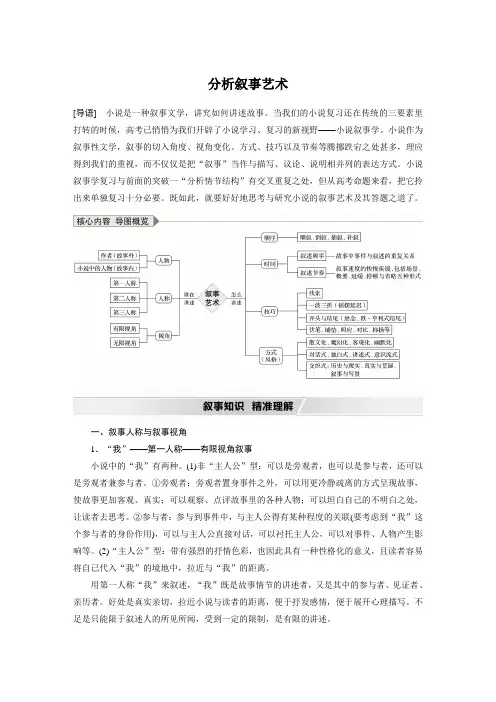

分析叙事艺术[导语]小说是一种叙事文学,讲究如何讲述故事。

当我们的小说复习还在传统的三要素里打转的时候,高考已悄悄为我们开辟了小说学习、复习的新视野——小说叙事学。

小说作为叙事性文学,叙事的切入角度、视角变化、方式、技巧以及节奏等腾挪跌宕之处甚多,理应得到我们的重视,而不仅仅是把“叙事”当作与描写、议论、说明相并列的表达方式。

小说叙事学复习与前面的突破一“分析情节结构”有交叉重复之处,但从高考命题来看,把它拎出来单独复习十分必要。

既如此,就要好好地思考与研究小说的叙事艺术及其答题之道了。

一、叙事人称与叙事视角1.“我”——第一人称——有限视角叙事小说中的“我”有两种。

(1)非“主人公”型:可以是旁观者,也可以是参与者,还可以是旁观者兼参与者。

①旁观者:旁观者置身事件之外,可以用更冷静疏离的方式呈现故事,使故事更加客观、真实;可以观察、点评故事里的各种人物;可以坦白自己的不明白之处,让读者去思考。

②参与者:参与到事件中,与主人公得有某种程度的关联(要考虑到“我”这个参与者的身份作用),可以与主人公直接对话,可以衬托主人公,可以对事件、人物产生影响等。

(2)“主人公”型:带有强烈的抒情色彩,也因此具有一种性格化的意义,且读者容易将自己代入“我”的境地中,拉近与“我”的距离。

用第一人称“我”来叙述,“我”既是故事情节的讲述者,又是其中的参与者、见证者、亲历者。

好处是真实亲切,拉近小说与读者的距离,便于抒发感情,便于展开心理描写。

不足是只能限于叙述人的所见所闻,受到一定的限制,是有限的讲述。

分析“我”的作用、效果时还要考虑叙述者的身份,是参与者、见证者还是亲历者。

2.“他”——第三人称——全知视角叙事“他”,只是故事情节的讲述者,并非其中的参与者、见证者、亲历者,“他”站在故事的外部,以旁观者的身份讲述故事。

好处是叙述自由,超越时空,无所不知。

不足是叙述缺乏亲切感,使读者与小说产生距离。

值得注意的是:第三人称不全是无限视角,也有有限视角——叙述者只是对某个人物无所不知,而对其他人物却并不了解。

用叙事理论的叙事视角解读《皇帝的新装》叙事学理论在文本层面主要讨论叙事时间、叙事视角、叙事距离等问题。

其中叙事时间又分为时序、时距和频率三个层面。

叙事视角又称叙事聚焦,它又分为内聚焦、外聚焦和全聚焦三个层面。

所谓内聚焦是叙述者就是文中人物,是叙述者站在自己的角度讲述故事;所谓外聚焦是一种限制性叙述,叙述者知道的事情少于故事中的人物;所谓全聚焦则是叙述者能准确掌握故事中的每一个人物,是全知全能的。

简而言之其实就是叙述者与故事中人物的关系:内聚焦就是叙述者等于人物;外聚焦就是叙述者小于人物;全聚焦就是叙述者大于人物。

下面我将从叙事视角中的全聚焦模式出发解读安徒生的《皇帝的新装》。

《皇帝的新装》全文采用“全聚焦”的叙事视角讲述了一个一眼就可以看穿的骗局,竟然畅行无阻,最终演出一场闹剧。

童话中我们会嘲笑那个愚蠢的皇帝,还有那些睁眼说瞎话的官员、百姓。

文章将人物的所作所为及其心理展现的淋漓尽致,及其细腻的剖析了文中所有人物的形象,使读者更加容易理解。

这就是全聚焦的特点:全面而且细致。

下面就从全聚焦的叙事视角出发解读文中不同的人物形象。

首先是文章的主角——皇帝。

文章对皇帝的动作、语言、心理等做了一定的描写,从这几个方面的描写中让极清晰得展现了皇帝的愚蠢、荒诞、可笑。

如文中当两个骗子向皇帝讲述说他们缝制的衣服不仅漂亮,而且不称职或是愚蠢的人都是看不见这件衣服的,此时皇帝不但信以为真而且还在心理默想:那真是件漂亮的衣服啊!还真就以为自己穿上这件衣服后就可以辨别哪些人不称职,哪些人不聪明。

仅仅几行文字就将皇帝的愚蠢全面细致的呈现在读者眼前。

其次是文中的得意之人——两个骗子。

文中主要对两个骗子的动作和语言进行了描写,仅从这两个方面的描写就足以让我们清楚地看到两个骗子的狡猾以及他们那进行的天衣无缝的诡计。

就因两个骗子的一句话:“只有称职的,聪明的人才能看见我们缝制的衣服”。

所有人都想自己是称职的,聪明的人,两个骗子正是掌握了人们的这种心理,所以他们的诡计才得以实现。

从叙事学角度解读《装在套子里的人》作者:赵新艺何曼曼赵莹来源:《语文建设·下旬》2018年第09期《装在套子里的人》无疑是俄罗斯批判现实主义优秀作家契诃夫最优秀的短篇小说代表作之一,作家以讲故事的形式将别里科夫的“套中人”形象展示得淋漓尽致,“套中人”的人物形象并非别里科夫独有,它是当时社会存在的普遍现象。

因此,“套中人”别里科夫在我们理解这篇文章时起到抛砖引玉的作用,引人入胜,使学生深刻体会沙皇政府的残暴统治并了解人们在该政权统治下的生活状态。

从文本叙事学的角度来看,作家用如此短小的篇幅将别里科夫以及其他人物性格刻画得如此鲜明,体现出作家的写作造诣。

对于该文本的解读,我们不应该仅仅停留在以往“经典人物”的分析路径上,而应另辟蹊径,实现对作品的开放性理解。

同时,由于叙事语法模式、美学形态等是反映文章内涵的利器,因此其叙事手段也值得学生学习。

一、动态解读,去经典化以《装在套子里的人》这一广为流传的优秀作品为例,因其叙事手法之巧妙、人物塑造之精准、反映问题之深刻而被我们称之为经典作品。

但是在时间的长河中,我们在理解、赏析经典作品的过程中往往将“经典”过度消费,简言之,经典文本、经典人物形象成为罩住我们的“套子”,成为我们进一步挖掘文本内涵的最大阻力,从而使我们对经典作品的理解止步不前。

《装在套子里的人》这篇文章中的主人公很显然是别里科夫,在故事的开头叙述了他诡异的生活习惯以及逃避现实的畸形生活态度,别里科夫对作品主题的深化是毋庸置疑的,但是我们不能忽视叙事者布尔金在文章中的作用,我们可以揣测,难道作者设计这一人物仅仅就是想借他之口给我们介绍别里科夫吗?应该不仅如此。

在作品中,人物的语言就像人的眼睛,它能够表达人物的内心。

全篇的矛盾都出自布尔金之口,在别人的故事中反映的其实是他自己的思想、性格,显然,作者对这一人物形象的塑造采用了较为隐蔽的叙事手法,并且这一隐性的人物形象贯穿文章始终。

在文章开头介绍布尔金的句子是这样的,“他躺在里面的干草上,因光线黑暗并不能看清他的长相”,这种叙事背景为人物性格的隐性特征做了铺垫。

叙事分析报告1. 引言叙事是人类传递信息和理解世界的一种方式,它通过讲述故事来传达情感、启发思考,同时也为人们提供了沟通和交流的平台。

叙事分析是一种对文本或故事进行系统分析的方法,旨在揭示其隐含的意义和结构。

本报告将通过叙事分析,探讨如何理解并解读不同类型的叙事。

2. 叙事类型在叙事分析中,叙事可分为三种类型:线性叙事、非线性叙事和循环叙事。

2.1 线性叙事线性叙事是最常见的叙事类型,其结构通常按照时间的前后顺序进行组织。

这种叙事方式使得故事的发展易于理解,读者或听众可以按照故事发生的先后顺序来跟随故事的展开。

例如,经典的童话故事《白雪公主》就是一个线性叙事的例子。

2.2 非线性叙事非线性叙事打破了时间的线性顺序,通过回溯、闪回等手法,将故事的片段按照非线性的方式有机地组合起来。

这种叙事方式常用于探索复杂的情节和人物关系。

例如,电影《盗梦空间》中的叙事方式就是非线性的,通过不同时间层次的交错展示,给观众带来了深度的体验。

2.3 循环叙事循环叙事是一种以循环为特点的叙事方式,通常以一个事件或情节的重复出现为基础,通过不断循环的展示来加深故事的意义。

循环叙事常用于揭示主题的复杂性和深度。

例如,小说《1984》中通过反复描写主人公的抗争与失败,强调了权力的腐败和个人自由的重要性。

3. 叙事分析方法叙事分析涉及多种方法和工具,下面介绍两种典型的叙事分析方法:故事结构分析和符号分析。

3.1 故事结构分析故事结构分析是一种常用的叙事分析方法,它着重分析故事的起承转合、高潮和结局。

通过分析故事的结构,我们可以了解到故事的情节发展、情感起伏以及人物关系等方面的信息。

故事结构分析有助于揭示故事的核心主题和传递的价值观。

3.2 符号分析符号分析是另一种重要的叙事分析方法,它关注故事中所使用的符号和象征意义。

符号是用于传递特定含义的物体、动作或事件,通过解读这些符号,我们可以深入理解故事中所传递的意义和主题。

符号分析可以帮助我们发现隐藏在故事中的隐喻、象征等深层次的意义。

像我这样的一个女子文本解读《像我这样一个女子》是一篇传统写实的作品,小说中的“我”继承了姑母的职业,在殡仪馆做化妆工。

因为这个职业,姑母当年的恋人吓得逃跑了,而今“我”与男友热恋,但却始终瞒着自己的职业,终于男友提出要参观“我”的工作情形。

“我”矛盾重重,万分痛苦。

主人公“我”的命运如何,会同他的姑母一样吗,这成了牵引小说发展的线索,构成这篇小说的召唤结构,牵动着读者的心。

这篇小说表现了这类女性对美好爱情婚姻的向往和憧憬,也无情地鞭笞了社会上的世俗偏见,在平淡的叙述中表现出淡淡的忧伤。

小说的叙述特色《像我这样一个女子》这篇小说的叙事视角是内视角,主人公“我”充当事件、生活场景、故事情节的目击者和叙述者。

作者通过塑造“我”,用“我”的眼光来观察世界、透视生活。

这种方法让小说显得贴近生活,贴近读者的心,让读者觉得文本真实感人,如同呈现在眼前一样,甚至情不自禁地把自己代入角色,与主人公同呼吸共命运。

而且“我”是女性,小说内容主要是“我”的回忆和内心独白,其鲜明的女性视角,更能引起女性读者的强烈共鸣,并对“我”发出深切的同情。

因此,小说的叙述语气是低徊的,枝蔓的,似乎有点啰嗦、缠绕,就像上了一定年纪的女人说出来的话语,不是为了向他人控诉命运如何待她不公,只是希望有人能聆听她心底的话,让她内心的压抑得以放松。

从而,整篇小说呈现出来的感情基调也是低沉的,宿命的,好像有点消极,而“我”是一个比较认命的人。

例如:我想,我所以能陷入目前的不可自拔的处境,完全是由于命运对我做了残酷的摆布,对于命运,我是没有办法反击的。

……我是没有能力控制自己而终于一步一步走向命运所指引我走的道路上去。

小说的内容特色“像我这样一个女子,其实是不适宜和任何人恋爱的。

但我和夏之间的感情发展到今日这样的地步,使我自己也感到吃惊。

我想,我所以能陷入目前的不可自拔的处境,完全是由于命运对我作了残酷的白,对于命运,我是没有办法反击的。

”小说如此开篇,主人公大胆地把自己内心深处最隐秘、最真实的想法公之于众,可以说是“我”对生活最温柔的咆哮,让读者看到一个因为命运的束缚,而无可奈何,内心藏着重重矛盾的女性形象。

内容摘要美国叙事理论家詹姆斯·费伦的修辞性叙事理论作为“新叙事理论”的一个派别,具有后经典叙事理论所共有的一般特点,同时又具有不同于其他理论派别的独特方法和视角。

它无疑是一种教化哲学,体现了后哲学文化的精神向度和理论品格:坚持反基础论的观点;注重交流与对话;注重实用性和启发性。

修辞性叙事理论将严谨的叙事形式考察与对叙事接受语境,特别是阅读伦理、意识形态的关注结合起来,将文本内部的形式审美研究与文本外的社会历史环境结合起来,注重作者、文本和读者在叙事的动态进程中的互动和协同作用。

修辞的概念随着人们对语言、观念、信仰以及世界的认识的变化有一个复杂的演变过程。

费伦的修辞性叙事理论模式以其多维的观察角度,动态的眼光和开阔的视野构成了西方后经典叙事理论的一个重要组成部分。

尽管中国缺乏解构主义传统,汉语作为语言的一种,解构主义所揭示的语言的修辞性和与意识形态的关联等现象却是客观存在的,隐藏在中国文本中的意识形态斗争一刻都未停止过,费伦的理论对于我国的叙事理论和批评实践,也颇有可资参照和借鉴之处。

关键词:修辞性叙事理论;叙事形式;意识形态;中国文本AbstractAsagroupofnewnarratologies,AmericannarrativetheoristJamesPhelan’Srhetoricalnarrativetheoryhasgeneraltraitswhichpost—classicalnarrativehaveincommon.atthesametime.Italsohasspecialmethodologyandperspective,whichisdifferentfromothertheorygroups.Itdoubtlessisanedificatoryphilosophy,andembodiesaspiritualdirectionandtheoryqualityofpost-philosophjcalculture:insistsontheviewsofanti—basictheory;emphasizesexchangeanddialogue;emphasizespragmatismandillumination.Therhetoricalnarrativetheorycombinestheprecisesurveyofnarrative—modeandthefocusonthenarrativereceiving—context,especiallyonthereadingethicandideology.theaestheticstudyingofinternaltextandthesocialhistoryenvironment,whichisoutofthetext.Itnoticesreciprocalandcommunalfunctionofwriter.textandreaderinthemovablecourseofnarrating.Theconceptofrhetorichasacomplexevolutionalcoursewithpeople’Sknowledgeaboutlanguagethoughtbeliefandworldchanged.Withmultiformperspective,movableinsightandwide—fieldeyesight.Jane’SPhelan’Srhetoricalnarrativetheorybecomesanimportantpartofthepost-classicalnarrativetheories.Asthoughchinalacksthetraditionofdestructuralism,asoneofmanylanguages,theChineseexistsobjectivelytherhetoricoflanguageandrelationtotheideologywhichthedestructuralismdiscovers.thestrugglesamongideologieswhichhideintheChinesetextneverstops.Phelan’StheoryhassomevaluetOrefertoandassimilateforChinesenarrativetheoryandcriticismpractice.Keyword:rhetoricalnarrativetheory;narrative·mode;ideology;Chinesetext2绪论二十世纪九十年代以来,西方叙事理论呈现出结构主义叙事学受到冲击之后多种研究方法并存的多元局面:如以丁·希利斯·米勒的《解读叙事》为代表的解构主义叙事理论:以苏珊·s·兰瑟的《虚构的权威》为代表的女性主义叙事理论;以詹姆斯·费伦的《作为修辞的叙事》为代表的修辞性叙事理论:以戴卫·赫尔曼的《新叙事学》为代表的多种跨学科叙事理论;以马克·柯里的《后现代叙事理论》为代表的后现代叙事理论等等。

文学作品的叙事艺术特点文学作品是人类智慧的结晶,是作家通过语言的艺术创作出的一种具有审美价值的作品。

叙事艺术作为文学作品的核心组成部分,不仅体现了作家的文学素养和技巧,而且为读者呈现了一个充满想象力和感染力的故事世界。

本文将从叙事视角、叙事时序、叙事空间、叙事方式和叙事意蕴等方面,详细探讨文学作品的叙事艺术特点。

一、叙事视角叙事视角是文学作品叙事方式的重要方面,它决定了故事信息的传递方式和读者接受信息的视角。

从叙事视角的角度来看,文学作品可以分为以下几种类型:1.全知视角:全知视角是指叙述者具有全知全能的特点,对故事中人物的内心世界、思想感情以及所处环境等都了如指掌。

这种叙事视角使得叙述者能够自由地穿梭于故事人物的内心世界,为读者呈现出一个全面、立体的故事世界。

2.有限视角:有限视角是指叙述者的认知范围受到限制,只能呈现故事中某一人物或几个人物的视角。

这种叙事视角使读者能够更加贴近故事人物,体验他们的情感与思考。

3.客观视角:客观视角是指叙述者以旁观者的身份客观地叙述故事,不涉及人物内心世界和情感。

这种叙事视角使得故事显得更加真实、客观。

二、叙事时序叙事时序是指故事时间的安排和叙述时间的顺序。

在文学作品中,叙事时序有以下几种类型:1.顺时序:顺时序是指按照时间先后顺序进行叙述,使故事呈现出线性发展的趋势。

这种叙事时序使读者能够更加清晰地把握故事的发展脉络。

2.倒叙:倒叙是指从故事结局开始叙述,逐渐回溯到故事开头。

这种叙事时序能够增加故事的悬念和吸引力,使读者产生好奇心,想要了解更多故事情节。

3.插叙:插叙是指在主线故事进行过程中,插入一些与主线故事相关但发生在不同时间背景的故事。

这种叙事时序丰富了故事内容,使故事更加立体、多元。

三、叙事空间叙事空间是指故事发生的地点以及这些地点之间的联系。

在文学作品中,叙事空间具有以下特点:1.现实空间:现实空间是指故事发生在现实世界中的具体地点,这些地点反映了社会环境、时代背景等方面的内容。

中国叙事学的原理和方法-概述说明以及解释1.引言1.1 概述中国叙事学是研究中国古代和现代叙事传统的学科,它涉及到文学、历史、哲学和社会学等多个学科领域。

在中国古代文化中,叙事一直被视为一种重要的表达方式,通过叙事可以传递文化、道德、历史和人类经验等方面的信息。

中国叙事学的研究内容包括民间故事、史书、传说、戏剧、小说以及其他文学作品中的叙事结构、叙事方法和叙事风格等方面。

通过对这些叙事作品的分析与解读,中国叙事学试图揭示叙事的基本原理和方法,从而提供对中国文化和社会的更全面和深入的理解。

在中国古代,叙事往往是通过口头传统的方式进行的,故事通过吟唱、讲述、演奏等形式传递给后代。

这种口头的传统方式使得叙事在中国社会中扮演着重要的角色。

随着现代科技的进步,文学作品的书写和印刷等方式的出现,叙事的形式也发生了变化,但叙事传统依然保留着深厚的根基,对中国叙事学的研究有着重要的影响。

中国叙事学的方法主要包括文本分析、历史考证、比较研究等。

通过对叙事作品的文本进行详细的解读和分析,可以揭示其中隐藏的叙事规律和内涵,帮助我们理解作者的意图和作品的独特之处。

同时,通过对历史背景和社会环境的考证,可以更好地理解叙事作品所反映的时代特点和人们的价值观念。

中国叙事学对于我们理解中国传统文化具有重要意义。

通过对叙事的研究,我们可以深入探索中国人的思维方式、价值观念和生活方式,进一步认识中国文化的多样性和独特性。

另外,中国叙事学还为我们提供了一种探讨现代叙事形式和传统叙事之间的关系的视角,对于推动当代中国文学的发展和繁荣也具有一定的启示作用。

总之,中国叙事学作为一门综合性的学科,旨在研究中国古代和现代叙事传统的原理和方法。

通过对叙事作品的分析与解读,可以揭示中国叙事的独特之处和深刻内涵,对于我们理解中国传统文化和推动中国文学的发展都有着重要的意义。

1.2文章结构1.2 文章结构本文将按照以下结构进行叙述中国叙事学的原理和方法:第一部分:引言在引言部分,我们将对中国叙事学的概述进行介绍,包括其定义和发展背景。

2020年8月第9卷㊀第4期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀JournalofBengbuUniversity㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀Aug 2020Vol 9ꎬNo 4叙事医学视角下的«伊凡 伊里奇之死»文本解读收稿日期:2020-03-25㊀㊀∗通讯联系人基金项目:安徽省高校人文社会科学研究重点项目(SK2019A0178)ꎻ国家级大学生创业创新项目(201810367047)ꎮ作者简介:吴娜(1980-)ꎬ女ꎬ安徽蚌埠人ꎬ讲师ꎬ硕士ꎮE-mail:sunny117731@163.com吴㊀娜∗ꎬ韩开婷ꎬ洪㊀欣ꎬ刘美玲(蚌埠医学院㊀公共基础学院ꎬ安徽㊀蚌埠㊀233030)摘㊀要:运用叙事医学主张的细读法ꎬ以患病主人公为视角对«伊凡 伊里奇之死»进行文本解读ꎬ进而探寻医患之间对躯体与身体㊁裁决与被裁决㊁隐瞒与寻找的不同态度是导致其分歧的深层原因ꎮ疾病对于患者不仅意味着生理的疾痛ꎬ更意味着自我与身体的分离㊁自我价值的失落㊁人生角色的剥落ꎮ疾病叙事文本细读中对文本细节的关注和解读正是提升医学叙事能力所必需的ꎮ关键词:叙事医学ꎻ«伊凡 伊里奇之死»ꎻ人文关怀中图分类号:I478.07文献标识码:A文章编号:(2020)04-0010-05AnalysisofTheDeathofIvanIlichinthePerspectiveofNarrativeMedicineWUNa∗ꎬHANKai ̄tingꎬHONGXinꎬLIUMei ̄ling(SchoolofBasicCoursesꎬBengbuMedicalCollegeꎬBengbuꎬ233030ꎬAnhui)Abstract:Inthispaperꎬitfoundthatthedifferentattitudestobodyandpersonꎬadjudicatingandbeadju ̄dicatedꎬaswellashidingandseekingresultedinthedivergencebetweendoctorandpatientinThedeathofIvanIlichbytheclosereadingmethodofnarrativemedicinetoenterthetextfromtheperspectiveofthesickprotagonist.Illnessforpatientsmeansnotonlyphysicalpainꎬbutalsotheseparationofselfandbodyꎬthelossofself ̄worthandthepeelingoffofliferole.Itisnecessarytopayattentiontothedetailsandun ̄derstandthemeaningofthedetailsintheclosereadingofthediseasenarrativetexttoimprovethemedi ̄calnarrativeability.Keywords:narrativemedicineꎻThedeathofIvanIlichꎻhumanisticcare㊀㊀列夫 托尔斯泰的中篇小说«伊凡 伊里奇之死»叙述了彼得堡上流社会官吏伊凡 伊里奇的人生ꎮ伊凡 伊里奇的生活本来一帆风顺ꎬ突如其来的重病却打破了这一切ꎮ在死亡逐渐逼近的过程中ꎬ他不断反思自身的生活ꎬ追问生命的真谛ꎬ在生与死的冲突中ꎬ他终于在临终前对生命有所了悟ꎮ这篇小说向来因对主人公患绝症后深刻而精彩的心理描写ꎬ而被誉为是书写死亡的杰作ꎮ研究者从文学赏析角度ꎬ或从存在主义哲学的角度ꎬ剖析作品所反映的时代环境㊁人物心理等ꎬ重点都放在在迈向死亡的过程中ꎬ主人公是如何逐渐觉察到死亡的意义 这一被日常表象掩盖的生命本质ꎬ以及他最终向死而生的觉悟上ꎮ笔者认为ꎬ在叙事医学视域下ꎬ从主人公作为患者这个视角切入ꎬ这部作品也是促使阅读者关注患者感受ꎬ呼唤人文关怀ꎬ提升医学叙事能力的极好的疾病叙事文本ꎮ21世纪初ꎬRitaCharon创建了叙事医学ꎬ她将医学与文学相融合ꎬ倡导将叙事方法融入医学诊疗中ꎬ进而弥补单纯强调科学的医学活动中所缺乏的人性温度ꎮ 医学叙事能力就是能够吸收㊁解释并被疾病的故事所感动的能力ꎮ [1]4叙事医学提倡通过运用文学细读和反思性写作的方式来培养受训者的医学叙事能力ꎮCharon认为阅读能够提高阅读者发现㊁吸收和反馈信息的能力ꎬ这些能力正与 叙事医学的三要素 关注㊁再现和归属 [1]3密切相关ꎮ从患者的视角细读«伊凡 伊里奇之死»ꎬ能够更好地理解治疗中患者与外界互动时的处境和需求ꎬ以及疾病对患者内在心理世界所造成的巨大影响ꎮ这种在文本中发现细节并分析真相的过程ꎬ培养着阅读者在真实情景中吸收㊁解释患者的疾病故事的能力以及与患者共情的能力ꎬ能为构建有人性关怀的医学诊疗奠定不可缺少的人文基础ꎮ1㊀外部世界 患者与医者的互动伊凡 伊里奇患病后ꎬ求助过不同医生为其治疗ꎬ可医患之间的沟通并不顺畅ꎬ来自患者生活世界的声音与来自医生科学世界的声音总会产生各种分歧ꎮ叙事医学主张让阅读者进入疾病叙事文本ꎬ研读患者寻医问药过程ꎬ发现在日常医患互动中被生活表象所掩盖的细节ꎮ阅读的自由性还可以使阅读者站在不同人物的立场上ꎬ体会医患沟通中双方的情感反应ꎬ深刻理解患者就医过程中的处境与顾虑ꎬ从而深切地发现医疗过程中人文关怀的重要作用和意义ꎮ1.1㊀躯体与身体患者求助ꎬ医者救治ꎬ医患双方皆因疾病这个因素而相遇ꎬ但双方对疾病的关注视角却大相径庭ꎮ小说中ꎬ当医生向伊凡 伊里奇解释检查化验结果时ꎬ伊凡只关注 他的病情危险不危险 ꎬ而医生却认为 讨论这个问题是徒劳无益的ꎬ因而不必谈论ꎮ 不存在伊凡 伊里奇的生与死的问题ꎬ只不过是肾移位或盲肠炎这两者之间的判定问题 [2]213ꎮ医生对病人病情表现出的冷漠ꎬ让伊凡 伊里奇感到极大的愤慨ꎮ小说中的这个细节ꎬ与社会医学家亚瑟 弗兰克在回忆自己被告知罹患肿瘤时情景惊人地相似: 这对于我而言无异于晴天霹雳ꎬ但这位医生除告知我这个结果之外ꎬ再也没有开口说话ꎮ 我与他的会谈就结束了 这是科学的凯旋和人性的落幕ꎮ [3]这正是现今诊疗过程中常见的情境ꎬ正切中了医学中人性精神缺失的痛处ꎮ人的注意力受其思维惯性的影响ꎬ不同观察者对同一对象所选择的观察角度有所不同ꎬ因而客体的呈现方式与主体的思维惯性有关ꎬ它反映了主体看待世界的方式ꎬ而职业训练对主体的思维惯性有极大的影响ꎮ当医生与患者相遇时ꎬ医生专注于将患者的疾病归类为某种典型或非典型的病症案例ꎬ进而将疾病概念化ꎻ而患者却更关注疾病对自己原先生活的影响ꎮ当患者的疾病被医生当作疾病谱系中的一个案例来考虑时ꎬ患者本身退而成为了疾病的背景ꎬ患者的患病体验自然就被忽略了ꎮ由此患者感受着疾痛的活生生的身体ꎬ在医生眼中即成为了代表某种疾病的躯体ꎮ身体是生活世界各种感受的接收者ꎬ而躯体只是提供生理病理各类数据的来源ꎮ是身体还是躯体ꎬ正是医患对于疾病关注点不同导致的结果ꎮ由这样的差异出发ꎬ医生和患者对疾病赋予的意义因而截然不同ꎮ医生在 症状-数据-结论 的科学化关联中解释疾病意义ꎬ而患者在 我怎么了-为什么会这样-未来我会怎么样 的生活化关联中切身体验疾病的困扰ꎮ所以当伊凡 伊里奇向医生讲述他难以忍受的疼痛时ꎬ医生却毫不在意地说: 你们这些病人总是这样ꎮ 因为诊断结果对于医生来说ꎬ只是知识判断的成果ꎻ而对于患者来说ꎬ却是与自己未来密切相关的消息ꎮ消息具有偶然和强烈的情感因素ꎬ并且只有两个主体之间才会对消息及其带来的感受进行情感上的互动ꎬ而知识只是基于理性思维的结果ꎮ知识的产生使人类拥有了与自然对抗的武器ꎬ通过运用知识ꎬ万物皆可变为知识作用的客体ꎮ将诊断结果看作知识的医生ꎬ本质上已经把疾病及其患者对象化ꎬ既然只是告知一个判断的结果ꎬ自然不需要与患者有情感的互动ꎮ难怪上文的亚瑟 弗兰克面对医生的无动于衷认为:这是科学的凯旋和人性的落幕ꎮ1.2㊀裁决与被裁决患者在就医中总是不自觉地感到处于被动和弱势的地位ꎮ伊凡 伊里奇在医生与他的交谈中感受到了类似法官与受审者之间裁决与被裁决的关系ꎮ这种感觉的产生ꎬ除了医患之间知识结构导致的地位差异之外ꎬ还存在更深层的原因ꎮ一方面由于医生对患者话语权的压制ꎬ任何与病情无关的话语都可能被医生忽略或打断ꎻ而患者主动的发问ꎬ往往也被医生认为是对自身权威的挑战而不受欢迎ꎮ这种互动模式确实与法官和受审者的对话模式极为相似ꎮ关于医患之间话语权的研究成果颇丰ꎬ本文不再赘述ꎮ裁决与被裁决感受的产生不仅由于患者话语权的失落ꎬ还与患者失去了对身体的支配权有密切关联ꎮ在健康状态下ꎬ每个人都是自己身体的主人ꎮ他不仅能够控制身体的行动ꎬ而且能够按自己的意愿处置自己的身体ꎬ比如美化和修饰自己身体的某一部分ꎬ诸如增重或减脂ꎬ美甲或纹身ꎮ总之ꎬ对于 我 这个主体来说ꎬ我主宰着我的身体ꎮ这种主宰或支配感强化了对自我的肯定也正是自尊的来源ꎮ而疾病使得患者对自己的身体产生了异己感11吴娜等㊀叙事医学视角下的«伊凡 伊里奇之死»文本解读(具体分析见下文)ꎬ患病的身体与自我时常处于分离的状态ꎮ患者前去就医ꎬ本意为消除这种异己感ꎬ重建生活的意义ꎬ但有时却事与愿违ꎮ伊凡 伊里奇在求医过程中感受到医生的态度却是 如今您落到我们手里了ꎬ我们会对一切做出安排的ꎬ至于怎样安排ꎬ我们是清楚而且没有疑问的ꎬ对于任何人ꎬ无论您自己希望怎样ꎬ我们都会按照某一种模式把一切安排好 [2]212ꎮ这段话生动地描述了患者就医中的被动感ꎬ也进一步暗示了患者自我与身体分离感的加剧ꎮ患者感受到身体主宰权的失去ꎬ其本质是患者主体地位的丧失ꎬ其根源则是医生将患者身体躯体化ꎬ将患者客体化ꎬ使得医患之间应有的主体间性关系被主客体关系所取代ꎬ患者(疾病)成为了科学研究的对象ꎬ患者本身就存在的异己感ꎬ在此被进一步加剧了ꎮ作为研究对象的患者经常会在诊疗中被其他主体(医生)ꎬ或利用医疗仪器ꎬ或采用直接围观的方式进行观察和当众讨论ꎮ作为医生来说ꎬ观察讨论是为了研究病情ꎻ而作为患者ꎬ却感觉自我已经被分裂成两部分:一方面由于自身的疾病ꎬ自我已被医生客体化ꎬ是被研究的对象ꎻ另一方面患者仍然是有自我意识的主体ꎮ任何一个主体在被他人观察和谈论ꎬ即处在被其他主体 看 的状态下ꎬ都会产生强烈的被对象化和物化的感觉ꎬ随之而来的是对自我的失控感与耻辱感ꎮ这种情景下ꎬ患者的处境就如伊凡 伊里奇所描述的ꎬ失去了话语权和主动权ꎬ处于被他人安排和裁决的境地ꎬ无助和伴随产生的强烈的自我防备心态也因此油然而生ꎮ1.3㊀隐瞒与寻找作品还涉及了诊疗过程中一个重要的伦理性问题 绝症病人的知情权ꎮ在小说中ꎬ伊凡 伊里奇最初对他病情的严重程度并不明了ꎻ在治疗的过程中ꎬ他开始产生了恐惧和逃避的心态ꎻ最终伴随着病痛的加剧ꎬ他不得不直面他的生死问题ꎮ在他病情逐渐恶化的过程中ꎬ所有的人 他的妻儿㊁医生㊁朋友㊁同事都告诉他 他会康复ꎬ虽然他们都知道 伊凡 伊里奇要死了ꎮ隐瞒病情的主要出发点自然是为患者着想ꎬ但伊凡 伊里奇却认为事实的真相是: 他即将死去这样一件极其可怕的事ꎬ居然被他周围所有的人 贬低到了一种偶然的不愉快事件的水平 (就像人们对待一个身上发出臭味的人走进客厅一样)ꎮ [2]233隐瞒是为了回避死亡ꎬ这虽然不能解释所有隐瞒病情的理由ꎬ但至少解释了一部分原因ꎮ对他人将死这个真相的回避ꎬ会让患者感觉生病是自身的过错ꎬ死亡是一件不光彩的事ꎮ但死亡和诞生一样ꎬ由于它的不可取代性ꎬ正是证明个体独特性的最好证据ꎬ因而死亡本应该是一件最庄严ꎬ最郑重的事件ꎮ处于疾病中的患者ꎬ被疾病隔绝的孤独感是造成心理痛苦的根源之一(具体分析见下文)ꎬ这时他希望能与人谈论自己的处境ꎬ并期望有人能理解自己的感受ꎮ而让患者正视死亡ꎬ以自己的力量把死亡当作是一种必然的可能性来看待ꎬ而不是在疾病的威逼下被迫接受死亡ꎬ是人维护自身独立自主的地位ꎬ从而在死亡的过程中维护自我尊严的重要方式ꎮ因而 掩盖他人之死实际上也是在贬低他人之死 [4]ꎮ真相最终无法掩饰ꎮ当患者发现真相时ꎬ是否感到了健康人与自己㊁生与死之间更深的被隔绝感?重病中的伊凡 伊里奇希望有人能安慰他㊁爱抚他㊁为他哭泣ꎬ但是周围人都说他会康复ꎬ自然无人能像他希望的那样安抚他ꎮ这种对死亡的掩盖ꎬ本质上是一种变相的思想上的懒惰与行为上的抛弃ꎮ因为欺骗之下ꎬ他人就会产生 死的是他ꎬ不是我 的庆幸ꎬ借此掩盖自己也会死亡的可能性ꎬ进而回避关于死亡的思考ꎮ思想上与患者的隔绝ꎬ导致他人在行为上也就无法真诚地安慰处于被隔离中的患者ꎬ当然也无法帮助患者正视并迎接死亡了ꎮ人生需要道别ꎬ向世界道别ꎬ更向自我道别ꎬ这样的道别需要时间ꎮ而掩盖死亡的行为ꎬ有时甚至迫使患者也参与到谎言中ꎬ假装自己会康复ꎬ这种自欺欺人行为是否会给患者带来更大的心理负担ꎬ进而也间接浪费了患者对死亡意义的思考呢?2㊀内在世界 疾病对患者的意义医学中人文精神的实施ꎬ需要医生能够设身处地地理解患者的处境ꎮ但不同于如幸福㊁悲伤㊁委屈㊁苦恼等人之常情ꎬ患者的身心感受ꎬ健康人无法体会ꎮ即使有所体会ꎬ也更多是从理性的层面我知道他人的痛苦ꎬ而不是从感性的层面 我能感受他人的痛苦ꎮ个体能对人之常情感同身受ꎬ是因为有过相似的经历ꎮ而除非自身也有这类似的患病经历ꎬ否则个体难以突破理智的屏障ꎬ触及内心ꎮ对于导向死亡的绝症ꎬ海德格尔指出: 我们并不在本然的意义上经历他人的死亡过程ꎬ我们最多不过是 在侧 ꎮ [5]死亡体验的不可替代性和不可通约性ꎬ更让人无从了解患者的处境ꎮ亲身经历过疾病痛苦的医生毕竟有限ꎬ真正面临死亡的医生更为少见ꎬ而描绘疾痛的文学作品为医生同理心的建构ꎬ提供了审美的路径ꎮ«伊凡 伊里奇之死»描写的是21蚌埠学院学报㊀2020年8月㊀第9卷㊀第4期(总第52期)绝症患者的感受ꎬ对于我们理解其他慢性或危重病症患者的内在世界也有着极大的启发ꎮ2.1㊀身体的异己化体验患病后ꎬ患者对于自身的感受与健康时相比有着怎样的变化ꎬ他如何看待自己的身体?细读作品会发现ꎬ小说分为十二部分ꎬ而在第四部分之前ꎬ伊凡 伊里奇除了一次意外从梯子上摔下ꎬ撞痛了自己的腰部外ꎬ他从未特别关注过自己的身体ꎮ关注这个活动来自于自我意识的指挥ꎬ而作为健康人ꎬ个体的身体即自我ꎬ或者说身体即自我存在的基础ꎬ两者密不可分ꎮ身体健康时ꎬ个体可以随心所欲地运用身体的各部分ꎬ而不会觉察到所运用的这部分身体ꎬ这时身体和自我是融于一体的ꎮ例如ꎬ说话时ꎬ我们会关注所说的话ꎬ而不会关注口腔和舌头是怎么运作的ꎮ从作品第四部分伊凡 伊里奇开始患病之后ꎬ他对自己的身体越来越关注ꎬ更准确地说ꎬ他无时无刻不在关注身体上发生异常的部位 他隐痛的左腹和口中的怪味ꎬ而这些都是他之前丝毫不在意的ꎮ身体的某部分与自我忽然发生了分离ꎬ成为了异己的存在ꎮ 这种异己 的 为他人存在 的体验常常在 有机体失去或改变了它与周围环境的联系时突然被呈现在意识中 [6]ꎮ这个被呈现在意识中的疼痛和异常ꎬ在伊凡 伊里奇意识的聚焦中ꎬ成为了区别于自我意识之外的心理客体ꎮ它由身体而来ꎬ并超越了整个的身体成为了被关注的对象ꎮ经过医生的诊断之后(虽然在小说中不同的医生有不同的结论)ꎬ伊凡 伊里奇根据医生的诊断ꎬ开始以概念的形式将自己的不适命名为关于肾或盲肠疾病ꎮ某位医生说他的肾脱落并移位ꎬ 他便在想象中极力要捉住这个肾ꎬ使它停下来ꎬ把它固定住ꎮ [2]220另一位医生说是盲肠的问题ꎬ他又开始焦虑自己的盲肠ꎮ这时肾或盲肠完全成为了异于他身体的存在ꎮ从这个细节我们可以看出疾病带来的病痛不断提醒患者自己与疾病无法分割ꎻ而当患者就诊时ꎬ又需要与医生谈论自己患病的这个器官ꎬ这个器官突兀地矗立在患者的意识中ꎬ它属于患者ꎬ又仿佛独立于患者ꎬ自我与身体发生了分离ꎮ这种身体的异己感ꎬ不仅存在于患者的意识中ꎬ也反映在患者的语言表达中ꎮ越是患有危重或难以治愈的疾病ꎬ患者在提及该疾病时ꎬ越倾向于使用 这 那 它 这样的代词ꎬ而较少使用其在医学上的名称ꎬ除了因为言语禁忌ꎬ避讳不吉利的词语这个原因外ꎬ其实也反映了患者在潜意识中感受到的患病部位带来的异己感ꎮ正是这种异己感让患者体会到了自我对身体的失控ꎬ甚至产生对自我本身的怀疑ꎮ2.2㊀生命意义的失落作品中ꎬ伊凡 伊里奇患病前热衷追求愉快而体面的生活ꎮ工作上的游刃有余ꎬ仕途上的不断升迁ꎬ生活上的奢华享受 这一切都让他觉得生活充满希望ꎮ他最爱打桥牌ꎬ也是因为这项活动最能展现他运筹帷幄的个人能力ꎮ人作为一种纯粹意识的存在ꎬ这种纯粹意识使得人的一生充满了各种各样的可能性ꎬ个体根据意识ꎬ选择不同的可能性去实现ꎬ从而形成了各自不同的人生ꎮ伊凡 伊里奇对人生充满希望ꎬ正是因为他可以根据已展现的可能性ꎬ筹划未来ꎮ而患病后ꎬ他再也无法从工作中找到意义ꎬ即使是打牌中的全胜也让他觉得十分荒唐ꎮ任何挫折都使他无比绝望ꎬ而之前他总能想方设法战胜困难ꎬ不断进取ꎮ正是意识到自己已经丧失了人生的所有可能性ꎬ丧失了未来的选择权ꎬ才导致伊凡 伊里奇对人生的态度发生了巨变ꎮ许多社会文化都认为成功需要行动ꎬ但只有功能正常的身体才能为行动提供基础ꎮ对于危重性㊁退行性疾病的患者来说ꎬ疾病不仅使得既定人生目标的落空ꎬ进而导致个人价值感的下降ꎬ更意味着被剥夺了人生可能性的惶恐与生活意义的丧失ꎬ这可能是比病痛本身更恐怖的存在ꎮ在此ꎬ意识到疼痛和痛苦之间的区别很有必要ꎮ疾病带来的生理上的疼痛ꎬ这种可见的伤害可以通过各种医学手段治疗或缓解ꎻ而疾病悄然对患者生活的巨大改变ꎬ造成生命意义的失落ꎬ这种不可见的伤害才是造成患者真正痛苦的根源所在ꎮ2.3㊀人生角色的剥落人存在于各种可能性中ꎬ而这种可能性的实现必然发生在人与他人的关联中ꎬ发生于人所处的不同角色之中ꎮ角色就是人在社会关系中承担的某种可能性ꎮ为了更好地实现人生的可能性ꎬ人们总是追逐着承担对自我更有利的角色ꎮ在伊凡 伊里奇的人生中ꎬ他从法律学校的学生这个角色ꎬ一路升迁ꎬ最终志得意满地谋得了高等法院审判委员这个让人羡慕的角色ꎮ此外ꎬ在生活中他还承担了丈夫㊁父亲㊁儿子㊁朋友等形形色色的角色ꎮ当他为这些人生可能性而忙碌时ꎬ自然就忽略了人生中其他一些可能性ꎬ死亡自然被他当作未来才需考虑的事进而理所当然地屏蔽了ꎮ而死亡是每个人的生命中最内在㊁最本己的存在ꎮ患病之后ꎬ伊凡 伊里奇忽然发现ꎬ自己成了异类ꎬ身体的疼痛带来情绪上的暴躁易怒ꎬ给家人造成了很大的困扰ꎬ朋友们无心的言论和31吴娜等㊀叙事医学视角下的«伊凡 伊里奇之死»文本解读有心的关怀也让他觉得被取笑与被怜悯ꎮ他试图用工作来逃避病痛的阴影ꎬ但无济于事ꎮ 他就这样孤苦伶仃地生活在死亡的边缘ꎬ没有一个人理解他ꎬ也没有一个人可怜他ꎮ周围人还以为世界上的一切都在照常进行:正是这一点最使伊凡 伊里奇感到痛苦ꎮ [2]217-219伊凡 伊里奇的感受表明ꎬ除了被疾病改变的生活意义ꎬ被整个世界隔离的孤独感ꎬ也是造成患者精神上极度痛苦的原因之一ꎬ越是危重的疾病ꎬ这种被隔绝感越是强烈ꎮ疾病使得处于各种角色中的个体ꎬ被迫从各种社会关联甚至是亲情关联中提前退场ꎮ退场后ꎬ世界仍然按照客观的时间运行ꎬ而患者自我的主观时间感受却与健康人发生了截然不同的变化:曾经花少许时间可以完成的事ꎬ现在可能要花费几倍的时间ꎻ曾经繁忙的生活节奏ꎬ现在可能忽然变缓 患者主观时间的变化带来的最明显感受ꎬ就是与他人的无法同步ꎬ与正常生活的脱离ꎬ进而与社会的脱轨ꎮ当患者被迫剥离了各种角色后ꎬ最终只剩下自己独自面对疾病甚至死亡ꎬ这种无人理解的精神苦痛更加剧了患者肉体上的痛苦ꎮ3 结论从叙事医学的角度ꎬ以作为患者的主人公视角分析«伊凡 伊里奇之死»ꎬ让我们从感性的角度真切地发现患病后患者主客观世界的巨变ꎬ以及医疗中的人文关怀的意义和价值ꎮ语言产生意义ꎬ意义建构世界ꎬ世界也通过语言给人以不同的感受ꎮ诊疗中的人文关怀始于语言ꎬ但 成功的交流只有在共享一个实质上相似的相关系统的两个人之间才可能存在 [6]17ꎮ通过伊凡 伊里奇的就医经历ꎬ能够让占据话语主导地位的医生获得思考ꎬ更理解患者就医中的处境以及疾病对于患者真正意味着什么ꎬ从而有可能有意识地弥合医患互动上的人文缺失ꎮ作为独立自主的主体ꎬ不同个体之间必然存在着差异ꎬ但共情则是联结人际之间的桥梁ꎮ胡塞尔提出的主体间性思想也认为: 主体之间的世界是主体之间经验的衍生物ꎬ它基于同理心ꎮ [7]只有患者在医生眼中成为具有个性特质的人ꎬ而不是对象化的某类疾病的代表ꎬ真正的主体间性互动才能发生ꎮ这就要求医生在持有科学视角的同时ꎬ能够暂时地走进患者的故事ꎬ了解他的内心世界ꎬ体会疾病对于患者的意义(可见和不可见的损伤)ꎬ从而觉察到医患之间并不应止步于疾病信息的收集ꎬ还应包含着两个主体之间为共同目的而产生的情感交流ꎮ只有在此基础上ꎬ医生才能在制定治疗方案时ꎬ兼顾科学性和人性化ꎬ才能理解疾病给患者带来的不仅是疼痛更有心理上的痛苦ꎬ才能意识到在不可治愈的疾病面前ꎬ在死亡面前ꎬ人文关怀对于患者身心的积极意义ꎮ通过细读«伊凡 伊里奇之死»这样的疾病叙事文本ꎬ医务工作者可以间接地丰富人生经历ꎬ培养发现患者话语中细节以及理解其含义的医学叙事能力ꎮ阅读的自由性也能使阅读者暂时放下自我的视角ꎬ进入人物的世界ꎬ从多角度思考人物处境ꎬ提升个体的共情能力ꎬ从而更好地 理解临床现实中的患者的心理状态 情感㊁认知㊁视角㊁预期㊁思想等 [8]ꎮ同时ꎬ医务工作者以故事情境方式ꎬ通过直观感受得到的对医学人文关怀意义的认识ꎬ较之理论学习所得到的知识ꎬ更易内化为内心的 图式 ꎬ因而一旦出现故事中类似情境时ꎬ在真实医患互动间更易激发内心存储的 图式 ꎬ进而触发其对患者处境和内在需求的知觉敏感性ꎬ有意识地在态度㊁措辞㊁患者权利等方面落实人文关怀ꎮ参考文献:[1]CHARONR.叙事医学:尊重疾病的故事[M].郭莉萍ꎬ魏继红ꎬ张瑞玲ꎬ译.北京:北京大学医学出版社ꎬ2015. [2]列夫 托尔斯泰.伊凡 伊里奇之死[M].北京:东方出版社ꎬ2017.[3]FRANKAW.AttheWilloftheBody[M].NewYork:HoughtonMifflinꎬ2002:13.[4]黄裕生.我们在生-死之中 兼论列 托尔斯泰的«伊凡 伊里奇之死»[J].江苏行政学院学报ꎬ2002ꎬ5(l):17.[5]海德格尔.存在与时间(修订译本)[M].北京:三联书店ꎬ1999:275.[6]图姆斯.病患的意义 医生和病人不同观点的现象学探讨[M].青岛:青岛出版社ꎬ2000:7. [7]任平.走向交往实践的唯物主义[J].中国社会科学ꎬ1999(1):53-69.[8]段俊杰ꎬ佟矿ꎬ杨晓霖.当医生成为病人:受伤的故事讲述者与元病理叙事[J].医学与哲学ꎬ2019ꎬ40(10):48.41蚌埠学院学报㊀2020年8月㊀第9卷㊀第4期(总第52期)。