马克思主义为什么要坚持民族平等、团结、共同繁荣的原则

- 格式:doc

- 大小:13.00 KB

- 文档页数:3

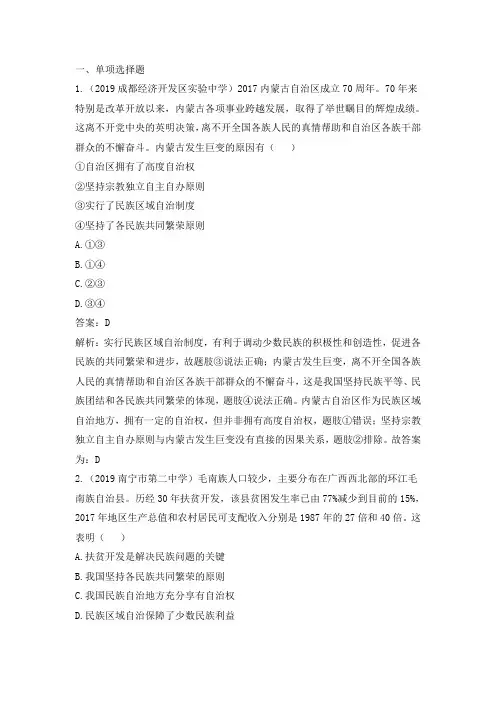

一、单项选择题1.(2019成都经济开发区实验中学)2017内蒙古自治区成立70周年。

70年来特别是改革开放以来,内蒙古各项事业跨越发展,取得了举世瞩目的辉煌成绩。

这离不开党中央的英明决策,离不开全国各族人民的真情帮助和自治区各族干部群众的不懈奋斗。

内蒙古发生巨变的原因有()①自治区拥有了高度自治权②坚持宗教独立自主自办原则③实行了民族区域自治制度④坚持了各民族共同繁荣原则A.①③B.①④C.②③D.③④答案:D解析:实行民族区域自治制度,有利于调动少数民族的积极性和创造性,促进各民族的共同繁荣和进步,故题肢③说法正确;内蒙古发生巨变,离不开全国各族人民的真情帮助和自治区各族干部群众的不懈奋斗,这是我国坚持民族平等、民族团结和各民族共同繁荣的体现,题肢④说法正确。

内蒙古自治区作为民族区域自治地方,拥有一定的自治权,但并非拥有高度自治权,题肢①错误;坚持宗教独立自主自办原则与内蒙古发生巨变没有直接的因果关系,题肢②排除。

故答案为:D2.(2019南宁市第二中学)毛南族人口较少,主要分布在广西西北部的环江毛南族自治县。

历经30年扶贫开发,该县贫困发生率已由77%减少到目前的15%,2017年地区生产总值和农村居民可支配收入分别是1987年的27倍和40倍。

这表明()A.扶贫开发是解决民族问题的关键B.我国坚持各民族共同繁荣的原则C.我国民族自治地方充分享有自治权D.民族区域自治保障了少数民族利益答案:B解析:本题考查我国处理民族关系的基本原则。

历经30年扶贫开发,该县贫困发生率已由77%减少到目前的15%,2017年地区生产总值和农村居民可支配收入分别是1987年的27倍和40倍,表明我国坚持各民族共同繁荣的原则,B符合题意。

解决民族问题的关键是少数民族自力更生,实现本民族经济和社会的发展,A错误。

我国少数民族自治地方的自治机关享有自治权,C错误。

材料侧重于通过扶贫开发,减少了该县贫困发生率,实现了该地区经济发展和居民收入的增加,D不符合题意。

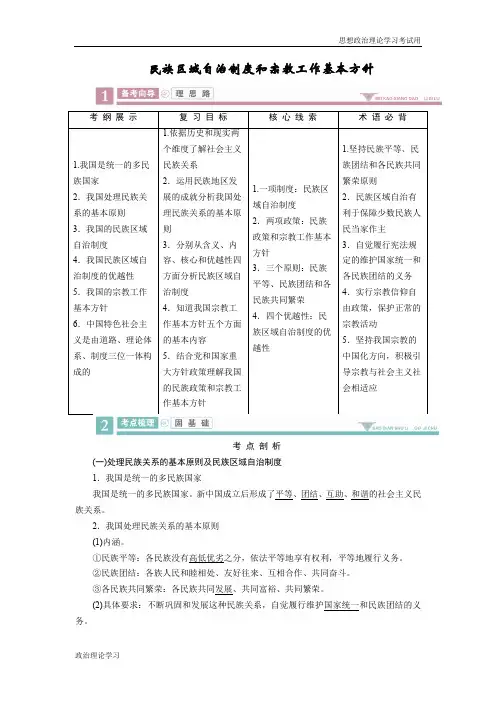

民族区域自治制度和宗教工作基本方针考点剖析(一)处理民族关系的基本原则及民族区域自治制度1.我国是统一的多民族国家我国是统一的多民族国家。

新中国成立后形成了平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系。

2.我国处理民族关系的基本原则(1)内涵。

①民族平等:各民族没有高低优劣之分,依法平等地享有权利,平等地履行义务。

②民族团结:各族人民和睦相处、友好往来、互相合作、共同奋斗。

③各民族共同繁荣:各民族共同发展、共同富裕、共同繁荣。

(2)具体要求:不断巩固和发展这种民族关系,自觉履行维护国家统一和民族团结的义务。

3.我国的民族区域自治制度(1)民族自治地方:自治区、自治州、自治县(旗)三级。

(2)自治机关:自治地方的人民代表大会和人民政府。

(3)核心内容:自治权,包括政治、经济、文化和社会生活各个方面。

[特别提示]民族自治地方是中华人民共和国的地方行政区域,不是联邦制中的成员。

民族自治地方不包括民族乡,民族乡是民族区域自治的一种补充形式。

自治机关不包括人民法院和人民检察院。

4.为什么要实行民族区域自治制度(1)决定因素:我国的国家性质和我国国情。

(必要性)(2)显著优越性:①有利于维护国家统一和安全。

②有利于保障少数民族人民当家作主。

③有利于发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系。

④有利于促进社会主义现代化建设事业蓬勃发展。

(二)中国共产党的宗教工作基本方针1.全面正确地理解党的宗教工作基本方针(1)我国实行宗教信仰自由政策①内容:包括两个方面,既保护信仰宗教的自由,又保护不信仰宗教的自由。

②地位:宗教信仰自由是宪法规定的公民的一项基本权利,是我国尊重和保护人权的重要体现。

(2)国家依法管理宗教事务:目的是为了保护宗教界的合法权益和正常的宗教活动。

(3)坚持独立自主自办的原则:既要支持宗教界在平等友好的基础上开展对外交往,又要抵御境外势力利用宗教对我国进行渗透,坚决打击宗教极端势力。

(4)坚持我国宗教的中国化方向。

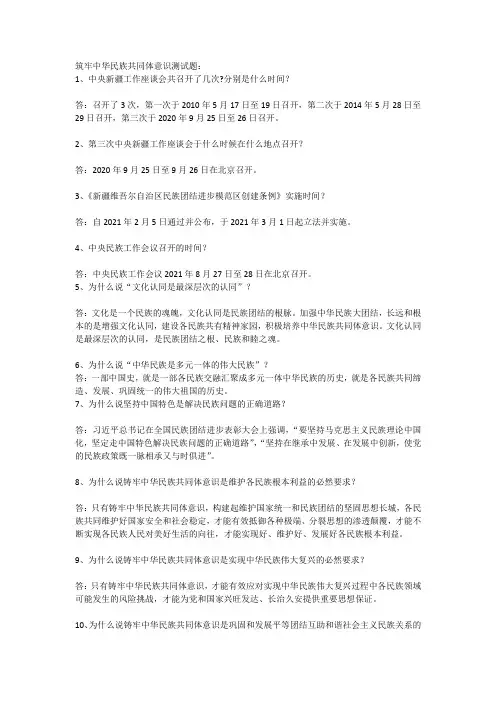

筑牢中华民族共同体意识测试题:1、中央新疆工作座谈会共召开了几次?分别是什么时间?答:召开了3次,第一次于2010年5月17日至19日召开,第二次于2014年5月28日至29日召开,第三次于2020年9月25日至26日召开。

2、第三次中央新疆工作座谈会于什么时候在什么地点召开?答:2020年9月25日至9月26日在北京召开。

3、《新疆维吾尔自治区民族团结进步模范区创建条例》实施时间?答:自2021年2月5日通过并公布,于2021年3月1日起立法并实施。

4、中央民族工作会议召开的时间?答:中央民族工作会议2021年8月27日至28日在北京召开。

5、为什么说“文化认同是最深层次的认同”?答:文化是一个民族的魂魄,文化认同是民族团结的根脉。

加强中华民族大团结,长远和根本的是增强文化认同,建设各民族共有精神家园,积极培养中华民族共同体意识。

文化认同是最深层次的认同,是民族团结之根、民族和睦之魂。

6、为什么说“中华民族是多元一体的伟大民族”?答:一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。

7、为什么说坚持中国特色是解决民族问题的正确道路?答:习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上强调,“要坚持马克思主义民族理论中国化,坚定走中国特色解决民族问题的正确道路”,“坚持在继承中发展、在发展中创新,使党的民族政策既一脉相承又与时俱进”。

8、为什么说铸牢中华民族共同体意识是维护各民族根本利益的必然要求?答:只有铸牢中华民族共同体意识,构建起维护国家统一和民族团结的坚固思想长城,各民族共同维护好国家安全和社会稳定,才能有效抵御各种极端、分裂思想的渗透颠覆,才能不断实现各民族人民对美好生活的向往,才能实现好、维护好、发展好各民族根本利益。

9、为什么说铸牢中华民族共同体意识是实现中华民族伟大复兴的必然要求?答:只有铸牢中华民族共同体意识,才能有效应对实现中华民族伟大复兴过程中各民族领域可能发生的风险挑战,才能为党和国家兴旺发达、长治久安提供重要思想保证。

《民族理论与民族政策》绪论一、中国民族概况据2000年第五次全国人口普查统计,汉族人口有11.3亿多人,约占全国总人口数的91.59%;其余55个民族共1亿多人,约占全国总人口数的8.41%。

在我国少数民族中,人口在1千万以上的有:壮族和满族2个民族;人口在千万以下、百万以上的有:蒙古、回、藏、维吾尔、苗、彝、布依、朝鲜、侗、瑶、白、土家、哈尼、哈萨克、傣、黎等16个民族;人口在百万以下,十万以上的有:傈僳、佤、畲、拉祜、水、东乡、纳西、景颇、柯尔克孜、土、达斡尔、仫佬、羌、仡佬、撒拉、毛南、锡伯等17个民族;人口在十万人以下、一万人以上的有:布朗、阿昌、普米、塔吉克、怒、乌孜别克、俄罗斯、鄂温克、德昂、保安、裕固、京、基诺等13个民族;人口在一万人以下、五千人以上的有:独龙、鄂伦春、门巴等3个民族;人口在五千人以下的有:高山、塔塔尔、赫哲、珞巴等4个民族。

少数民族的经济类型:有比较发达的封建农业经济;有一定的资本主义产业活动;有主要从事渔业经济的;有的从事原始狩猎经济的;有主要从事畜牧业的;有的民族虽然已过渡到接近汉区的农业经济类型,但仍沿用刀耕火种、广种薄收的原始生产方法;从事渔猎采集的民族。

少数民族的社会结构:封建地主所有制经济占据主导地位,还有部分资本主义所有制经济成分;封建农奴制;奴隶制;原始公社制残余。

少数民族地区政治制度:地主封建制度的保甲制度;世袭封建王公统治的盟旗制度;政教合一的僧侣贵族专政制度;父系血缘为纽带的家支制度;山官制度、千百户制度、头人制度、土司制度。

文化生活:语言种类较多,约80种左右;22个民族使用着28种文字;语言,大体可分为5个语系、10个语族、15个语支。

少数民族的宗教信仰:佛教、道教、伊斯兰教和基督教;萨满教、万物有灵和多神信仰、祖先崇拜、动植物崇拜、图腾崇拜。

我们这个统一的多民族国家,是在我国自远古至今漫长的历史过程中,逐步产生和发展起来的。

秦始皇统一中国,初步奠定了我国统一多民族国家的基础。

高一必修二政治第七、八、九课与答题模板高一政治必修二是生活中的政治,是和生活息息相关的,所以相对来说比较简单,政治要求背的知识点多,为了方便同学们学习,小编整理了相关资料,希望能帮助到您。

第七课:我国的民族区域自治制度和宗教政策《第一框:处理民族关系的原则:平等团结共同繁荣》1、雪域高原的历史性跨越2、我国处理民族关系的基本原则(1)我国是统一的多民族国家(2)社会主义新型民族关系:平等、团结、互助、和谐。

(3)我国处理民族关系的基本原则:民族平等、民族团结、各民族共同繁荣。

P72—73其中,民族的团结、民族的凝聚力,是衡量一个国家综合国力的重要标志之一,是社会稳定的前提,是经济发展和社会进步的保证,是国家统一的基础。

3、巩固社会主义民族关系,我们该做什么(1)处理民族关系问题是重大问题、具体问题(2)巩固和发展社会主义民族关系要付诸行动《第二框:民族区域自治制度:适合国情的基本政治制度》1、我国民族区域自治的法制化进程2、符合国情的民族区域自治制度P75—76(1)民族区域自治制度的含义:是在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权的制度。

(2)三级民族自治地方:自治区、自治州、自治县(旗)。

(3)民族自治机关:自治地方的人民代表大会和人民政府。

(不包括人民法院和人民检察院)(4)民族区域自治制度的核心内容:自治权。

(立法自治权、经济自治权、文化管理自治权、变通执行权、其他自治权)(5)“大杂居、小聚居”民族分布特点【特别提醒】:民族自治地方是中华人民共和国的地方行政区域,不是联邦制中的成员。

民族自治地方不包括民族乡,民族乡是民主区域自治的一种补充形式。

自治机关不包括人民法院和人民检察院。

3、民族区域自治制度显著的优越性(回答为什么要坚持和完善民族区域自制制度?)答:(1)必然性:是由我国的历史特点和现实情况决定的。

统一的多民族国家的历史传统,“大杂居、小聚居”民族分布特点,以及各民族在长期斗争中形成的相互依存的民族关系,使我国的民族区域自治具有坚实的社会和政治基础。

民族理论和民族政策论述题论述学习中国民族理论的重要意义1.学习中国民族理论,是树立正确的马克思主义民族观的需要;2.学习中国民族理论,是认真贯彻党的民族政策,做好民族工作的需要;3.学习中国民族理论,对做好民族工作,有重要的理论指导意义。

民族与宗教的联系和区别是什么?1.民族与宗教的联系:a有些民族基本上是全民族信仰宗教。

b.有的民族在形成和发展的过程中,宗教对维系一个民族的特点和存在,对民族的经济生活、思想文化、风俗习惯有着很大的影响。

c.宗教对一个民族的特征有着重要的影响。

2.民族与宗教的区别:a.民族和宗教是两种不同的社会现象。

民族是一个客观存在的实体,属于社会历史范畴。

宗教是人类社会发展到一定阶段产生的一种人的社会意识一种观念形态,属于思想意识范畴。

b.民族与宗教有各自的产生发展的规律。

举例说明民族形成的一般规律及特殊规律。

从部落发展成民族,这是民族形成的一般规律。

从部落发展成的民族和国家,是人类社会发展和人们共同体发展到一定程度的必然产物和必然形式,也是一个逐渐量变到质变的发展过程。

在这个过程中,部落内部的血缘联系逐步削弱,地域、财产因素逐渐加强,血缘溶合、语言交融、地域联片扩大、经济交换交流加强.心理因素包容过程加速进行,从而最终导致了以地域关系为基础,具有语言、心理、地域,经济等方面共同特征的民族产生。

世界上大多数民族都是从部落发展而来的。

在民族形成后的发展过程中,通过民族的分化、同化、组合而形成新的民族即次生形态民族。

次生形态民族的形成规律属于民族形成的特殊规律。

次生形态民族的形成过程表现为“同源异流”、“异源同流”等具体形式。

在中国两千多年的封建社会发展过程中,发生过无数次的民族分化、同化、组合。

有的民族源头相同,但在漫长的历史演进中,最后发展成不同的民族。

如一般认为苗、瑶、畲等民族的形成是“同源异流”的结果。

有的民族则是在历史的某一时刻,从某些民族中分离出来,溶合其它民族因素,发展成为一个新的民族,如回族的形成就是这种情况。

第十一章建设中国特色社会主义的根本目的和依靠力量理论一:为什么要坚持共同富裕的目标?1:共同富裕是科学社会主义的重要价值诉求2:社会主义优越性的重要体现3:是中国特色社会主义的基本目标。

二:工人,农民和知识分子是建设中国特色社会主义事业的根本力量:1 工人阶级是国家的领导阶级2 农民阶级是基本依靠力量3 知识分子是中国工人阶级的一部分。

三:新的社会阶层是中国特色社会主义事业的建设者四:新时期爱国统一战线的内容1:工人阶级领导的,以工农联盟为基础的,全体社会主义劳动者,社会主义事业的建设者,拥护社会主义的爱国者,拥护祖国统一的爱国者的最广泛联盟。

基本任务:高举爱国主义,社会主义旗帜,团结一切可以团结的力量,调动一切积极因素,化消极因素为积极因素,为促进社会主义经济建设,政治建设,文化建设,社会建设服务,为促进香港,澳门长期繁荣稳定和祖国和平统一服务,为维护世界和平,促进共同发展服务。

五:社会主义时期处理民族问题的基本原则是:维护祖国统一,反对民族分裂,坚持民族平等,民族团结,各民族共同繁荣。

(民族平等是民族团结、各民族共同繁荣的政治前提和基础,是中国民族政策的基石;各民族的共同繁荣是解决民族问题的根本出发点和归宿)第十二章中国特色社会主义领导核心理论一:中国共产党的性质和宗旨《中国共产党章程》规定:1.中国共产党是中国工人阶级的先锋队,同时是中国人民和中华民族的先锋队,是中国特色社会主义事业的领导核心,代表中国最广大人民的根本利益。

党的最高理想和最终目标是实现共产主义。

中国共产党以马克思列宁主义,毛泽东思想,邓小平理论,“三个代表”重要思想和科学发展观作为自己的行动指南。

2:中国共产党的性质决定了党的宗旨是全心全意为人民服务。

二:当前如何改善党的领导?1:要正确处理党的领导和依法治国的关系。

2:要改革、完善党和国家的领导制度。

3:要不断提高党的领导水平和执政水平,提高拒腐防变和抵御风险能力。

三:必须清醒认识党面临的执政考验,改革开放考验,市场经济考验,外部环境考验。

民族团结是社会主义民族关系的基本特征和核心内容之一,也是中国共产党和国家所追求的目标。

社会主义社会各民族之间的团结,是以中国共产党的领导和党的团结为核心的,是以社会主义制度和祖国统一为基础的。

作为中国民族政策体系的重要组成部分,它包括以下几方面的含义:1、反对民族压迫和民族歧视。

在中国的历史发展上,长期存在着民族压迫和民族歧视制度。

新中国成立后,通过对民族地区进行民主改造和社会主义改造,从根本上废除了这一反动制度,开辟了民族平等团结的新纪元。

此外,中国共产党和政府还运用行政和法律等手段禁止一切形式的民族压迫和歧视行为。

2、维护促进民族团结。

民族团结包括不同民族之间的团结,也包含着民族内部的团结。

3、各族人民齐心协力,共同促进祖国的发展繁荣。

民族团结是社会主义社会发展进步的必要前提。

在漫长的历史发展进程中,中华民族共同开拓了祖国的大好山河,创造了灿烂的中华文化,形成了谁也离不开谁的密切关系。

在社会主义现代化的今天,56个民族要进一步巩固和发展这一关系,团结一致,形成强大的合力,共同推进中国的现代化进程。

4、反对民族分裂,维护祖国统一。

民族团结是社会安定、国家昌盛和民族进步繁荣的必要条件。

中国的民族团结与国家统一有着内在的联系。

民族团结的原则要求各族人民热爱祖国、维护统一,反对一切破坏团结、分裂祖国的活动。

孔子曰:“人能弘道,非道宏人。

”曾子说:“士不可以弘毅,任重而道远。

”然而,在这所谓的道义背后,在一桩桩英雄事迹之中,始终有一个千年不变的精神内容存在,这便是—民族精神。

民族精神是一个在民族适应环境,改造世界,形成自己特有语言,习俗和人文传统的长期发展历程中,表现出来富有生命力的优秀思想,高尚品格和坚定志向。

民族精神是一个民族赖以生存和发展的精神支撑。

在五千多年的发展中,中华民族形成了以爱国主义为核心的团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息的伟大民族精神,先有孟子的“养浩然之气”,“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,范仲淹的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,后有井冈山精神、长征精神、延安精神、抗洪精神,等等一切为祖国,为人民勇往直前,艰苦奋斗,无私奉献的精神永远值得我们去学习。

1我国民族工作的主题我国民族工作的主题是:团结、进步、发展、繁荣。

2我国民族关系的基本特征我国民族关系的基本特征是:平等、团结、互助,是“三个离不开”。

3社会主义民族关系的基本内容(一)民族平等,就是中华人民共和国境内各民族,不论大小、先进与否,在社会的各个方面一律平等,不允许对任何民族进行歧视和压迫。

(二)民族团结,就是中华各民族彼此之间以及本民族内部平等相待,和睦共处,坚决反对一切形式的分裂行为。

(三)民族互助,是指我国各民族之间的互助互济的关系,是社会主义民族平等和民族团结的重要体现。

1、我国民族政策的主要原则我国民族政策的主要原则:(1)坚持民族平等和民族团结。

(2)实施民族区域自治。

(3)发展少数民族地区经济文化事业。

(4)大力培养少数民族干部。

(5)尊重和发展少数民族语言文字。

(6)尊重少数民族风俗习惯和宗教信仰自由2、关于处理民族问题的“四个维护”要从维护人民利益、维护法律尊严、维护民族团结、维护国家统一的高度,认真研究处理影响民族团结的问题。

3、全面正确地贯彻宗教信仰自由政策宗教信仰自由是我们党一项长期的基本政策,是宪法赋予公民的一项基本权利。

尊重和保护公民的宗教信仰自由权利,是我们党维护人民利益、尊重和保护人权的重要体现,也是最大限度团结人民群众的需要。

我们实行宗教信仰自由政策的根本出发点和落脚点,就是要大力加强广大信教群众和不信教群众的团结,把他们的力量凝聚到建设有中国特色社会主义这个共同目标上来。

公民有信仰宗教的自由和不信仰宗教的自由,任何组织和个人不得强制公民信仰宗教或者不信仰宗教,不得歧视信仰宗教的公民和不信仰宗教的公民。

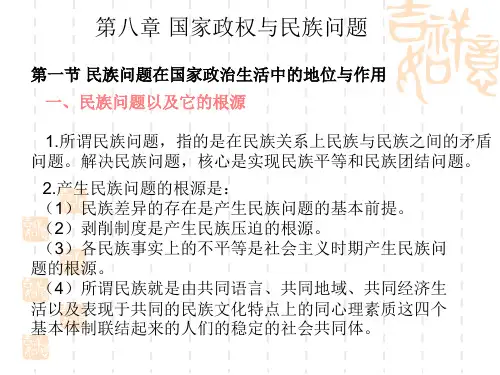

1、什么是民族问题?答:民族问题就是指民族这个人们共同体在产生、发展、消亡这个过程中基于民族差别而产生的矛盾、问题和关系的总和。

2、民族问题具有哪些特征?答:长期性、重要性、复杂性、敏感性、国际性和普遍性。

3、为什么说发展是当代民族工作的主要任务,是解决民族问题的关键和根本途径?答:在少数民族地区,要逐步缩小以至民族间经济社会发展的差距,离不开发展;要坚持和完善民族区域自治制度,巩固和发展社会主义民族关系,离不开发展;要识破和粉碎国内外敌对势力的阴谋,维护祖国统一,反对民族分裂,保持社会政治稳定,同样也离不开发展。

高一政治必修二知识点总结(下)政治不能死记硬背,可以通过回忆的形式检验记忆的程度,哪里存在知识盲点就再背一遍,巩固扎实,直到记牢为止。

今天小编在这给大家整理了高一政治必修二知识点总结(下),接下来随着小编一起来看看吧!高一政治必修二知识点总结(下)第三单元发展社会主义民主政治第五课我国的人民代表大会制度一、人民代表大会:国家权力机关1、性质:全国人民代表大会和地方各级人民大表大会人民行使国家权力的机关,全国人民代表大会是最高国家权力机关,地方各级人民大表大会是地方各级权力机关。

2、全国人民代表大会的地位:全国人民代表大会在我国的国家机构中居于最高地位,其它国家机关由它产生,对它负责,并受它监督。

3、职权:立法权、决定权、任免权、监督权。

其中全国人民代表大会及其常务委员会行使最高立法权、最高决定权、最高任免权、和最高监督权。

4、人民代表大会制度优越性:有利于保证国家权力体现人民意志;有利于保证中央和地方国家权力统一;有利于我国各民族平等和团结;保障了人民当家作主;动员了全体人民投身社会主义建设;保证了国家机关协调高效运转;维护了国家统一和民族团结。

5、人民代表大会代表是国家权力机关的组成人员,由民主选举产生。

6、人民代表代表人民的利益和意志,依照宪法和法律赋予各项职能,行使管理国家的权力。

义务:遵守法律、保守机密、联系群众、接受监督。

权力:审议权、表决权、提案权、质询权。

二、人民代表大会制度:我国的根本政治制度我国的政权组织形式1、政体:一个国家的政权机关的组织形式,叫做政体。

(国体:国家的性质)国体决定政体,政体反映国体。

2、我国政体:民主集中制的人民代表大会制度(我国国体:人民民主专政的社会主义国家)3、人民代表大会制度的:是中国共产党把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合的伟大创造,是近代以来中国社会发展的必然选择,反映了全国各族人民的共同利益和共同愿望。

4、组织和活动原则——民主集中制。

民族团结知识竞赛题目(150题)民族团结知识竞赛题目(150题)(参考题)1、马克思主义“五观”是什么?答:国家观、民族观、宗教观、文化观、历史观。

2、“三个防止”指的是什么?答:即坚决防止重大暴力恐怖袭击事件,坚决防止发生大规模非法聚集和打砸抢烧重大突发事件,坚决防止发生重大民族冲突引起的群体性事件。

3、解决我国民族问题的根本道路是什么?答:中国特色社会主义道路。

4、民族平等的含义?答:各民族不分人口多少,历史长短、发展程度高低,一律平等。

5、党的十八大提出的民族工作的主题是什么?答:各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

6、正确处理新疆民族问题应该把握的基本原则是什么?答:讲原则、讲法制、讲政策、讲策略。

7、民族问题的特点是什么?答:普遍性、长期性、复杂性、国际性和重要性。

8、什么是民族问题?答:民族问题既包括民族自身的发展,又包括民族之间,民族与阶级、国家之间等方面的关系。

9、社会主义民族关系的本质特征是什么?答:平等、团结、互助、和谐。

10、解决我国民族问题的根本途径是什么?答:加快少数民族和民族地区经济社会发展。

11、自治州党委提出民族团结进步创建活动的奋斗目标是什么?答:到2015年创建成为全国民族团结进步模范州。

12、民族团结的含义是什么?答:民族团结是指不同民族在社会生活和交往联系中的和睦、友好和互助、联合的关系。

13、《新疆维吾尔自治区民族团结教育条例》规定,“四个意识”教育是指什么?答:国家意识、公民意识、法律意识、中华民族意识的教育。

14、《新疆维吾尔自治区民族团结教育条例》规定,“三史”教育是指什么?答:新疆历史、民族发展史、宗教演变史教育。

15、新疆精神的含义是什么?答:爱国爱疆、团结奉献、勤劳互助、开放进取。

16、伊犁主要有哪些宗教?答:主要有伊斯兰教、佛教(汉传佛教、藏传佛教)、基督教、天主教、东正教、道教和萨满教。

17、什么是民族风俗习惯?答:是指一个民族在其历史发展过程中,相沿久积而形成的喜好、风尚、习俗和禁忌等,它表现在饮食、服饰、居住、婚姻、生育、丧葬、节庆、娱乐、礼节、生产等方面。

第二单元人民当家作主第四课人民民主专政的社会主义国家4.1 人民民主专政的本质:人民当家作主1.国体(1)含义:国家性质亦称国体,指的是社会各阶级在国家中的地位。

(2)实质:国体概念回答的是政权究竟掌握在哪个阶级手里、什么人行使国家权力的问题。

2.我国的国体:3.我国国体的意义:人民民主专政是我国的国体,在社会主义制度中具有意义。

它明确规定了社会各阶级在国家中的地位,庄严宣示了我国国家政权的性质。

4.人民民主专政的特点:(1)我国的国家政权坚持以为领导,以为基础。

①工人阶级为什么是领导阶级?特点:工人阶级是先进生产力的代表,具有严格的组织性和纪律性。

地位:是中国革命和社会主义建设事业的中坚力量。

②广大农民为什么是同盟军?农民阶级:广大农民与工人阶级有着共同的利益和天然的联系,是工人阶级可靠的同盟军。

工农联盟的作用:工农联盟不仅是夺取新民主主义革命胜利的重要保证,也是社会主义事业发展的重要保证。

(2)我国的国家政权坚持团结一切可以团结的力量,最大限度地调动一切积极因素。

(3)我国的国家政权坚持民主与专政的统一,是新型的民主与专政5.民主的含义:统治阶级范围内,按平等的原则和少数服从多数的原则来共同管理国家事务。

6.全过程人民民主的特点:社会主义民主是一种新型民主,是维护人民根本利益的、、的民主。

4.2 坚持人民民主专政1.人民民主专政的本质:2.人民民主专政的内容:对广大人民实行民主和对少数敌对分子实行专政3.民主与专政的关系:4.国家职的表现①对内职能:②对外职能:5.国家职能的意义:我国的国家职能与相适应,为提供可靠保障。

第五课我国的根本政治制度5.1 人民代表大会:我国的国家权力机关1.人大的性质:2.人大的类型:3.人大的职权:4.人大与其他国家机关的关系:5.人大的常设机关:6.人大常委会的地位:7.全国人大性质:8.全国人大的地位:全国人会在我国国家机关组织体系中居于地位,国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生,对它负责,受它监督。

民族区域自治制度范本民族区域自治制度范本规章制度第一篇:为什么要坚持和完善民族区域自治制度为什么要坚持和完善民族区域自治制度民族区域自治是中国共产党把马列主义民族理论与中国民族和民族问题的实际相结合解决中国国内民族问题的基本政策,是我国的一项重要政治制度,也是具有中国特色的解决中国民族问题的基本形式,它的制定与实施具有重大的意义。

虽然和平与发展已经成为时代的主题,但世界并不太平。

一些国家和地区由于民族问题引发的冲突还时有发生,有的酿成局部战争,严重影响地区及世界的和平与稳定。

一、民族区域自治制度保障了少数民族在政治上的平等地位和权利,使民主政治在更大范围内得以实现,推进我国的政治文明建设政治平等是解决民族问题的基础,由于民族区域自治固有的灵活性,它能最大限度地满足少数民族积极参加国家政治生活的要求,能保障少数民族行使当家作主、参与国家和本地区内部事务管理的民主平等和平等自治权利。

这主要体现在民族自治地方的自治机关享有广泛的自治权利。

一是自主管理本民族、本地区的内部事务。

二是享有制定自治条例和单行条例的权利。

三是享有宗教信仰自由的权利。

尊重和保护少数民族的宗教信仰自由,保障少数民族群众合法的正常宗教活动。

四是享有使用和发展本民族语言文字,按照传统风俗习惯生活及进行社会活动的权利和自由。

二、自治制度调动了各民族的积极性,有利于各民族自身及其经济文化等各项事业的发展民族区域自治的实现,开创了少数民族当家作主,管理本民族、本地区内部事务的新阶段。

少数民族可以根据本民族、本地区的政治、经济、文化的特点,因地制宜的发展各项事业。

这就能够最广泛的调动少数民族群众的积极性,使少数民族人民都以主人翁姿态投入到国家和地方的建设中。

民族自身的发展进步,主要表现在两个方面:一是促进人的发展,是通过发展科技、教育、体育、卫生等各项事业来实现的。

二是对各民族风俗习惯的尊重。

三、区域自治有力于协调各民族间关系,达到维护民族团结、国家统一、社会安定的目的我国自古以来就是一个统一的多民族国家,少数民族大部分居住在边疆。

马克思主义为什么要坚持民族平等、团结、共同繁荣的原则在人类历史的发展过程中,不同的阶段具有不同的民族观。

马克思主

义的诞生,开创了无产阶级解决民族问题的新道路,并提出了解决民族问

题的基本原则。

中国共产党则始终坚持马克思主义关于各民族平等、团结

和共同繁荣的原则,反对资产阶级民族主义,坚持国家利益高于一切。

马克思主义民族平等思想在批判地继承前人思想成果的基础上,赋予

了民族平等的革命性内容,成为人类平等思想史上的一个新阶段。

归纳起来,马克思主义民族平等的基本内容主要包括:第一,各民族都有平等的

地位;第二,各民族都享有平等的权利;第三,各民族都应该平等地履行

相同的义务;第四,无产阶级民族平等的实际内容是消灭阶级。

马克思主义在坚持各民族平等的基础上,主张各民族的真诚团结。

在

资本主义社会中,由于生产的社会化和经济的日趋国际化,由于封建割据

和民族壁垒的清除,客观上为各国无产阶级和劳动人民的国际团结提供了

条件,而各民族无产阶级的根本利益,以及多民族国家内各民族人民共同

利益的一致性,决定了各民族无产阶级和劳动人民必须实行团结。

马克思

主义的民族团结具有丰富的内容:第一,各民族无产阶级的团结;第二,

各民族无产阶级和被压迫民族的团结;第三,在无产阶级掌握了政权的多

民族社会主义国家,各民族人民在利益一致基础上的真诚团结。

马克思主义不仅主张和坚持各民族平等、团结,而且坚持在社会主义

条件下通过各种努力,实现各民族的共同繁荣。

这是社会主义民族发展的

必然趋势,是社会主义建设的最终奋斗目标,是中国共产党对马克思主义

的民族理论的丰富和发展。

它包括:第一,坚持各民族的共同繁荣;第二,

坚持各民族在各个方面的共同繁荣;第三,坚持在国家帮助和先进民族支援下,少数民族和民族地区自力更生、艰苦奋斗,实现共同繁荣。

马克思主义关于各民族平等、团结和共同繁荣,互为条件,形成了一个有机的整体。

民族平等是加强民族团结,实现各民族共同繁荣的基础和前提,没有民族之间的平等,就不可能有真正的民族团结,也不可能实现各民族的共同繁荣,而民族团结则是实现民族平等和各民族共同繁荣的基本保证,也是民族平等发展的必然趋势,是实现共同繁荣的途径,各民族的共同繁荣是促进各民族平等和加强民族团结的目的和物质基础。

三者的有机统一构成了完整的马克思主义处理民族问题的基本原则。

马克思主义坚持民族平等、团结和共同繁荣的原则,这是因为:

第一,马克思主义民族平等思想基于其遵循历史唯物主义的基本立场和观点,承认各民族在推动人类社会发展和进步过程中的历史作用。

马克思主义认为:任何一个民族都有优越于其他民族的地方,这是民族平等思想的基础。

人类社会发展和进步的历史也证明每个民族都是在长期的历史进程中逐步形成的,其存在和发展都有客观合理性和历史必然性。

多民族共存,实际上是文化多样性的具体表现,每个民族都应该得到尊重。

每个民族不论大小,他们自己的优点为人类的整体进步提供了重要的文化资源,都是人类社会物质文明和精神文明的创造者,她们都以自己的方式为人类的发展和进步做出了贡献。

从这个意义上讲,各民族的地位是平等的。

第二,社会进步和经济发展的规律决定了民族平等、团结和共同繁荣是历史发展的必由之路。

人类社会的发展,是有低级向高级的过度,社会经济的发展是由自给自足的分散的小农经济逐步走向社会化大生产的过

程。

民族之间的联系和交往,也是由封闭、隔绝的状态逐步走向交往、走向合作以至国际化。

在平等的前提下团结合作,共同走向繁荣,是社会经济发展和社会进步的客观要求和必然趋势。

第三,各民族平等、团结、共同繁荣的原则是与无产阶级的革命目标完全一致的。

无产阶级从全人类的根本利益出发,坚决反对人对人、民族对民族的剥削和压迫,认为只有解放全人类才能最终解放自己。

无产阶级只有坚持各民族在平等基础上的兄弟般的团结,无产阶级自己才能获得完全的自由和发展。

因此坚持各民族平等、团结和共同繁荣,是无产阶级的历史使命决定的,是马克思主义的民族观的体现。

在社会主义建设的共同事业中,促进各民族共同繁荣是解决社会主义初级阶段民族问题的根本途径。

社会主义时期是各个民族共同繁荣发展的时期,各民族共同繁荣是社会主义民族关系发展的客观规律。

现阶段我国的民族问题,比较集中的表现在少数民族和民族地区迫切要求加快经济文化发展上。

只有在社会主义建设的共同事业中,逐渐消除各民族间经济文化发展上的巨大差距,实现各民族共同繁荣,才是解决我国社会主义初级阶段民族问题的根本途径。

民族平等、团结和共同繁荣是我们党和国家始终坚持的处理民族问题的基本原则,是我国革命和建设事业的基本保证,也是我国诸多民族政策中的核心政策。