叶延滨《听雨》..

- 格式:ppt

- 大小:780.50 KB

- 文档页数:21

听雨-六年级作文听雨-六年级作文在生活、工作和学习中,大家都经常接触到作文吧,通过作文可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。

那么你有了解过作文吗?下面是小编精心整理的听雨-六年级作文,希望对大家有所帮助。

听雨-六年级作文1窗外的雨漫过历史的烟尘,瞬间照亮了生命中的山山水水。

少年听雨歌楼上。

红烛昏罗帐。

独自撑着油纸伞,彷徨,彷徨在这寂寥的雨巷。

他慢慢踱步,在那阴冷幽暗的雨巷中,消了眼中灼灼燃烧的火;散了心中思思念念的梦。

这是个没有硝烟与战争的年代;这是个动荡与黑暗并存的年代。

雨丝细密的落下,在江南小巷的氤氲中仿佛走来一位丁香一样的姑娘。

少年心事,仿佛在那一刻明了:那是知音难觅的痛苦,是不解风情的惆怅,是生不逢时的感慨……可她又转瞬即逝,甚至,还来不及记住她太息般的眼光,丁香般的惆怅……壮年听雨客舟中。

江阔云低、断雁叫西风。

我只能这样看着你,看着你寂寞地哀婉在这如水的江南。

曾经的溪亭日暮;曾经的蚱蜢小舟;曾经的绿肥红瘦……都如天空中飘飘荡荡的过眼云烟,如尘封在窗前的风铃,抖落一地尘埃。

曾经的东篱把酒;曾经的暗香盈袖;曾经的烟锁秦楼……都如一首哀婉的曲子,如一樽沉淀千年的浊酒。

易安易安,随遇而安。

寻寻觅觅,铁骑踏碎的水花中溅起的点点江南,是你心中不可磨灭的痛,是旧时相识的大雁,哀婉过梧桐更兼细雨的秋。

而今听雨僧庐下。

鬓已星星也。

悲欢离合总无情。

一任阶前、点滴到天明。

铁马冰河入梦来。

江南如绮丽的美人,临安便是美人头上的鲜花。

多少人醉卧花蕊中,一个朝代筋骨酥软;半壁江山抛在北边,铁蹄下有血泪和呻吟。

他又做了相同的梦。

在梦里他身披铠甲,所向披靡。

那时他还年轻,正是大好青春年华,一腔热血。

他胯下的战马英姿勃发,神采奕奕。

他高举手中的剑,面容坚毅,眼神却流露出跃跃欲试的豪心。

外面一道惊雷将他从梦中唤醒,呵,又是梦境。

他颓然地坐起身来,目光延伸到窗外的雨幕之中,他摸索着点亮一根蜡烛,微弱的火焰有节奏的律动着,照亮不大不小的一块地方。

夏天半夜听雨声的唯美句子1. 有哪些形容夜听雨声的句子谁家秋院无风入何处秋窗无雨声。

——曹雪芹《秋窗风雨夕》夜来闻雨声,行人问前程。

双眼朦胧,却只道叮叮咚咚叮叮。

——耳根《仙逆》雨声潺潺,像住在溪边,宁愿天天下雨,以为你是因为下雨不来。

——张爱玲《小团圆》声声萧涩,一曲离殇。

节之莫叹,步步彷徨。

风轻云淡,花落人断肠。

唯余一地无奈,相思凝结成霜。

又是灯火阑珊处,无情者伤人,有情者自伤。

红颜错恋,聆雪纷纷,擦肩陌路,泣如雨声。

东亭日暮,看夕阳黄昏。

——佚名滴不尽相思血泪抛红豆,开不完春柳春花满画楼,睡不稳纱窗风雨黄昏后,忘不了新愁与旧愁,咽不下玉粒金波噎满喉,照不尽菱花镜里形容瘦。

展不开的眉头,捱不明的更漏。

恰似遮不住的青山隐隐,流不断的绿水悠悠。

——曹雪芹《红豆词》雨声如梦,揉搓着我童年敏感的耳廓。

一切景物都在淌着水,我记得那里的风景,雨水中木芙蓉开得浅白,雨声中躲了一只寂寞的猫。

——汪涵《有味》帘外蕉叶竹梢之上,雨声淅沥,清寒透幔。

——曹雪芹《红楼梦》。

2. 伴着雨声入眠的唯美语句听听那冷雨作者:余光中惊蛰一过,春寒加剧。

先是料料峭峭,继而雨季开始,时而淋淋漓漓,时而淅淅沥沥,天潮潮地湿湿,即连在梦里,也似乎有把伞撑着。

而就凭一把伞,躲过一阵潇潇的冷雨,也躲不过整个雨季。

连思想也都是潮润润的。

每天回家,曲折穿过金门街到厦门街迷宫式的长巷短巷,雨里风里,走入霏霏令人更想入非非。

想这样子的台北凄凄切切完全是黑白片的味道,想整个中国整部中国的历史无非是一张黑白片子,片头到片尾,一直是这样下着雨的。

这种感觉,不知道是不是从安东尼奥尼那里来的。

不过那—块土地是久违了,二十五年,四分之一的世纪,即使有雨,也隔着千山万山,千伞万伞。

十五年,一切都断了,只有气候,只有气象报告还牵连在一起,大寒流从那块土地上弥天卷来,这种酷冷吾与古大陆分担。

不能扑进她怀里,被她的裙边扫一扫也算是安慰孺慕之情吧。

这样想时,严寒里竟有一点温暖的感觉了。

季羡林:《听雨》季羡林:《听雨》引导语:在荷塘中,冬眠刚醒的荷花,正准备力量向水面冲击。

水当然是不缺的。

但是,细雨滴在水面上,画成了一个个的小圆圈,方逝方生,方生方逝。

文/季羡林《听雨》从一大早就下起雨来。

下雨,本来不是什么稀罕事儿,但这是春雨,俗话说:“春雨贵似油。

”而且又在罕见的大旱之中,其珍贵就可想而知了。

“润物细无声”,春雨本来是声音极小极小的,小到了“无”的程度。

但是,我现在坐在隔成了一间小房子的阳台上,顶上有块大铁皮。

楼上滴下来的檐溜就打在这铁皮上,打出声音来,于是就不“细无声”了。

按常理说,我坐在那里,同一种死文字拼命,本来应该需要极静极静的环境,极静极静的心情,才能安下心来,进入角色,来解读这天书般的玩意儿。

这种雨敲铁皮的声音应该是极为讨厌的,是必欲去之而后快的。

然而,事实却正相反。

我静静地坐在那里,听到头顶上的雨滴声,此时有声胜无声,我心里感到无量的喜悦,仿佛饮了仙露,吸了醍醐,大有飘飘欲仙之概了。

这声音时慢时急,时高时低,时响时沉,时断时续,有时如金声玉振,有时如黄钟大吕,有时如大珠小珠落玉盘,有时如红珊白瑚沉海里,有时如弹素琴,有时如舞霹雳,有时如百鸟争鸣,有时如兔落鹘起,我浮想联翩,不能自已,心花怒放,风生笔底。

死文字仿佛活了起来,我也仿佛又溢满了青春活力。

我平生很少有这样的精神境界,更难为外人道也。

在中国,听雨本来是雅人的事。

我虽然自认还不是完全的俗人,但能否就算是雅人,却还很难说。

我大概是介乎雅俗之间的一种动物吧。

中国古代诗词中,关于听雨的作品是颇有一些的。

顺便说上一句:外国诗词中似乎少见。

我的朋友章用回忆表弟的诗中有:“频梦春池添秀句,每闻夜雨忆联床。

”是颇有一点诗意的。

连《红楼梦》中的林妹妹都喜欢李义山的“留得枯荷听雨声”之句。

最有名的一首听雨的词当然是宋蒋捷的《虞美人》,词不长,我索性抄它一下:少年听雨歌楼上,红烛昏罗帐。

壮年听雨客舟中,江阔云低,断雁叫西风。

而今听雨僧庐下,鬓已星星也。

蒋捷《虞美人·听雨》阅读答案及赏析虞美人〔宋〕蒋捷①少年听雨歌楼上,红烛昏罗帐。

壮年听雨客舟中,江阔云低断雁叫西风。

而今听雨僧庐下,鬓已星星也。

悲欢离合总无情,一任阶前点滴到天明。

注:①蒋捷,字胜欲,生活在宋、元换代之际,一生饱经战乱。

宋咸淳十年(1274)进士,几年后宋亡,不仕。

此词从听雨这一独特视角,表现了少年、壮年、晚年三个人生阶段的不同境遇、不同况味的不同感受。

作者通过时空的跳跃,依次推出了三幅听雨的画面,而将一生的悲欢歌哭渗透其中。

⑴词中说,少年听雨是在歌楼上,壮年听雨是在客舟中,两者分别有什么寓意?(2分)⑵说说断雁叫西风的具体情景。

这些具体情景在结构上有什么作用?(4分)⑶鬓已星星运用了什么修辞手法?一任阶前点滴到天明表现了词人什么心情?(4分)(4)这首词按照____________顺序,截取了词人一生中三幅富有象征性的画面,形象地概括了作者不同时期在环境、生活、__________各方面所发生的巨大变化。

(2分)(5)江阔云低断雁叫西风一句描绘了一幅怎样的画面?表达了作者怎样的思想感情?(2分)【阅读答案】⑴前者寓指偏安一隅的南宋尚能沉迷于逸乐中;后者寓指元军南侵,作者处于逃难漂泊之中了。

⑵凄厉的西风里传来几声断雁孤独的哀鸣。

既与前面少年生活作比较,呈现出青春好梦的破碎;更为下文老年苦涩的境遇作铺垫。

⑶比喻。

表现词人无可奈何、万念俱灰的绝望心情。

(4)时间;心情(或感情)(5)描绘了一幅在水天辽阔、乌云低垂的江面上,一只在风雨中失群孤飞的大雁,在凛冽的西风中悲鸣的画面。

表达了作者远离家乡、孤独凄凉的愁苦之情。

阅读练习二:1)请用现代汉语(词语)表达作者在人生的三个不同阶段的心情:歌楼听雨:客舟听雨:僧庐听雨:(2)壮年听雨中悲欢离合的情感是怎样体现的?(3)一任阶前点滴到天明一句包含了作者怎样的情感?(4)简析这首宋词的映衬手法。

(3分)参考答案:(1)欢乐失意无奈(同义词均可以);(2)以客舟点明客居在外的悲和离,以江阔、云低、断雁、西风等意象,映现出在风雨飘摇中颠沛流离的坎坷遭际和悲凉心境。

书香音乐系列10:《听雨》——人生若只如初见

音乐全屏播放

■书香音乐系列 10:《听雨》

诗情禅意Listen To The Rain ■

看雨里的人生风景。

听雨里的悲欢旋律。

写雨里的万般诗情。

读雨里的生活禅意。

人生若只如初见,何事秋风悲画扇?

等闲变却故人心,却道故人心易变!

骊山语罢清宵半,泪雨零铃终不怨!

何如薄幸锦衣郎,比翼连枝当日愿!

——清.纳兰性德《木兰花.拟古决绝词柬友》——

红影湿幽窗,瘦尽春光,雨余花外却斜阳!

谁见薄衫低髻子,还惹思量!

莫道不凄凉,早近持觞,暗思何事断人肠?

曾是向他春梦里,瞥遇回廊!

——清.纳兰性德《浪淘沙》——

似乎,在每一个不圆满的感情故事结局后,多少令人有著「人生若只如初见」的感叹!这其中,或误解、或背叛,或痛苦、或无奈——不仅友情如此!男女之情,更是如此!

而旧爱难了的人,最容易触景伤情了!——即便满眼雨后乍晴的夕彩惊艳、花影娇媚,还是无心细细品味感受生命的另一番风光;却放任身心陷在回忆的虚无里,泪眼婆娑!

缘起缘灭!每一段感情的结束,总有缘由!与其纠结曾经的是非对错,何不放却过往,让彼此都能够重新开启另一个人生的阶段?是的!回忆里,该只初相遇的美好,定格!

□ 出版发行:亚洲唱片有限公司、

谛听文化事业有限公司

□ 音乐总监、制作:王俊雄(奕睆)□ 作曲、文字编写:Mickey H.

□ 作词:清.纳兰性德(容若)

□ 制作、编曲、MIDI:周志宏

□ 演唱:满书雯

□ 大提琴:陈主惠

□ 吉他:杜俊辉

□ 贝斯:洪启峰。

听雨读后感听雨读后感品味完一本名著后,相信你心中会有不少感想,不妨坐下来好好写写读后感吧。

写读后感才能避免写成“流水账”呢?以下是店铺精心整理的听读后感,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

听雨读后感1季羡林的《听雨》清新质朴自然,读起来感觉很亲切。

“听雨”这样一个简单的题目,作者却围绕着它写了雨声的诗词,听雨时的心情,听到雨声时的联想。

研究学问的季老,听着阳台顶铁皮被雨打的声音,他感到很舒服,从中他能听出金声玉振,他能听出黄钟大吕,他能听出大珠小珠落玉盘。

他还能听出雨如弹素琴,如舞霹雳,如百鸟争鸣,如兔落鹘起,他听得心花怒放。

听雨他想到了林妹妹喜欢李义山的“留得残荷听雨声”,他想到了朋友的诗句,还想到了蒋捷的《虞美人》“少年听雨歌楼上……”季羡林感慨一番,才说出自己欣然听雨的原因,十年九旱的北方春季太需要雨了。

这一年春,天旱得邪行,季羡林天天看天气预报,时时观察天上的云,连做梦看到了都是细雨蒙蒙。

现在雨下了,他如何能不高兴呢。

雨声是多种多样的,只有雅人才能听懂。

听雨听出了一生。

“天义有意,听者有情。

”读季老的散文,你不仅能感受到他胸襟博大,达观睿智,还能学到“谦虚”这弥足珍贵的品质。

记得《听雨》中季老时不时称自己为俗人,一个学贯中西的东方学大师称自己为俗人其谦逊由此可见。

这不免令我想起“感动中国”颁发给季老奖项时,他反复念叨着“不敢当”,那种季老独有的谦虚令我感动不已。

季羡林的书就像一面镜子,当你面对它时,总会发现自己情操上的不足,但当你虚心求教时,镜的那一头季老也总会循循善诱地向你传授人生之道。

听雨读后感2从一大早就下起雨来。

下雨,本来不是稀罕事儿,但这是春雨,俗话说:"春雨贵似油。

"而且又在罕见的大旱之中,其珍贵就可想而知了。

“润物细无声”,春雨本来是声音极小极小的,小到了“无”的程度。

但是,我现在坐在隔成了一间小房子的阳台上,顶上有块大铁皮。

楼上滴下来的檐溜就打在这铁皮上,打出声音来,于是就不“细无声”了。

《听雨》原文及翻译赏析《听雨》原文及翻译赏析《听雨》原文及翻译赏析1虞美人·听雨宋朝蒋捷少年听雨歌楼上,红烛昏罗帐。

壮年听雨客舟中,江阔云低、断雁叫西风。

而今听雨僧庐下,鬓已星星也。

悲欢离合总无情,一任阶前、点滴到天明。

《虞美人·听雨》译文年少的时候,歌楼上听雨,红烛盏盏,昏暗的灯光下罗帐轻盈。

人到中年,在异国他乡的小船上,看蒙蒙细雨,茫茫江面,水天一线,西风中,一只失群的孤雁阵阵哀鸣。

而今人至暮年,两鬓斑白,独在僧庐下听细雨点点。

想到人世的悲欢离合,似乎总是那样的无情,既然如此,又何必感慨呢?就任随那窗外的雨,在阶前点点滴滴直到天明。

《虞美人·听雨》注释虞美人:著名词牌之一。

唐教坊曲。

兹取两格,一为五十六字,上下片各两仄韵,两平韵。

一为五十八字,上下片各两仄韵,三平韵。

昏:昏暗,罗帐:古代床上的纱幔。

断雁:失群孤雁僧庐:僧寺,僧舍。

星星:白发点点如星,形容白发很多。

无情:无动于衷。

一任:听凭。

《虞美人·听雨》赏析历代诗人的笔下,绵绵不断的细雨总是和“愁思”难解难分的,如:“梧梨更兼细雨,到黄昏,点点滴滴,这次第,怎一个愁字了得?”“欲黄昏,雨打梨花深闭门。

”但是在蒋捷词里,同是“听雨”,却因的间不同、地域不同、环境不同而有着迥然不同的“受。

词人从“听雨”这一独特视角出发,通过的空的跳跃,依次推出了三幅“听雨”的画面,而将一生的悲欢歌哭渗透、融汇其中。

第一幅画面:“少年听雨歌楼上,红烛昏罗帐。

”它展现的虽然只是一的一地的片断场景,但具有很大的艺术容量。

“歌楼”、“红烛”、“罗帐”等绮艳意象交织出现,传达出春风骀荡的欢乐情怀。

少年的候醉生梦死,一掷千金,在灯红酒绿中轻歌曼舞,沉酣在自己的人生中。

一个“昏”字,把那种“笙箫吹断水云间,重按霓裳歌遍彻”的奢靡生活表现出来。

这的听雨是在歌楼上,他听的雨就增加了歌楼、红烛和罗帐的意味。

尽管这属于纸醉金迷的逐笑生涯,毕竟与忧愁悲苦无缘,而作者着力渲染的只是“不识愁滋味”的青春风华。

听雨季羡林赏析

季羡林的《听雨》,文章一如作者的特点,清新质朴自然,读起来感觉很亲切。

此时的季羡林正在研究他的学问,听着阳台顶铁皮被雨打的声音,他感到很舒服,从中他能听出金声玉振,他能听出黄钟大吕,他能听出大珠小珠落玉盘。

他还能听出雨如弹素琴,如舞霹雳,如百鸟争鸣,如兔落鹘起,他听得心花怒放。

听雨他想到了林妹妹喜欢李义山的“留得残荷听雨声”,他想到了朋友的诗句,还想到了蒋捷的《虞美人》“少年听雨歌楼上……”季羡林感慨一番,才说出自己欣然听雨的原因,十年九旱的北方春季太需要雨了。

这一年春,天旱得邪行,季羡林天天看天气预报,时时观察天上的云,连做梦看到了都是细雨蒙蒙。

现在雨下了,他如何能不高兴呢。

从文中我们能读出季羡林的儒雅,能读出大悲悯,能读出他的童心,还能读出他的乡土气息。

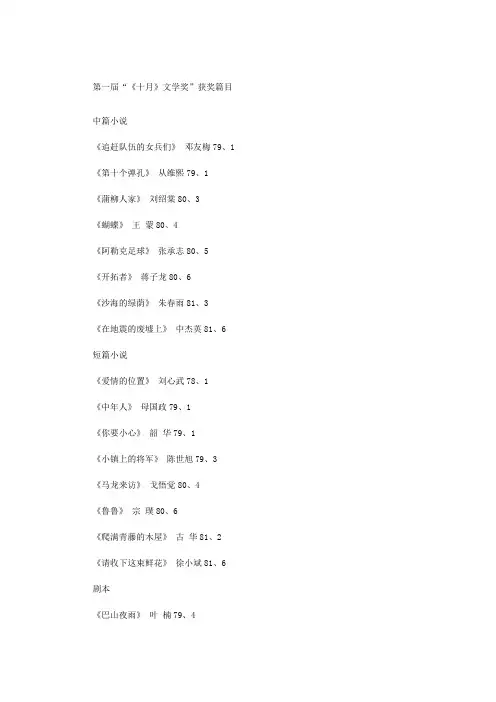

第一届“《十月》文学奖”获奖篇目中篇小说《追赶队伍的女兵们》邓友梅79、1 《第十个弹孔》从维熙79、1《蒲柳人家》刘绍棠80、3《蝴蝶》王蒙80、4《阿勒克足球》张承志80、5《开拓者》蒋子龙80、6《沙海的绿荫》朱春雨81、3《在地震的废墟上》中杰英81、6 短篇小说《爱情的位置》刘心武78、1《中年人》母国政79、1《你要小心》韶华79、1《小镇上的将军》陈世旭79、3 《马龙来访》戈悟觉80、4《鲁鲁》宗璞80、6《爬满青藤的木屋》古华81、2 《请收下这束鲜花》徐小斌81、6 剧本《巴山夜雨》叶楠79、4《飞吧,海鸥》(即《沙鸥》张暖忻李陀80、2《明月初照人》白峰溪81、4报告文学《大雁情》黄宗英79、1《美的追求者》柯岩80、2《痴情》理由80、6《一个人和他的影子》刘宾雁80、6诗歌《从古潜山到萨尔图》(组诗) 公刘9、2《红花歌》(组诗) 李瑛79、4《刻在天上和地上的证词》徐刚81、1散文《不灭的诗魂》袁鹰79、2《“牛棚”小品》丁玲79、3《生死场,艰辛路》骆宾基80、1《红河恋》雷加80、3评论《爱和情》贾平凹79、3《老干部新形象》王春元81、4《现代病态知识社会的机智讽刺》吴福辉81、5第二届“《十月》文学奖”获奖作品篇目长篇小说《花园街五号》李国文83、4《河魂》矫健84、6中篇小说《黑骏马》张承志82、6《北方的河》张承志84、1《鸡窝洼的人家》贾平凹84、2 《腊月·正月》贾平凹84、4《南方的岸》孔捷生82、2《大林莽》孔捷生84、6《张铁匠的罗曼史》张一弓82、1 《相见时难》王蒙82、2《清水湾,淡水湾》姜滇82、3 《无反馈快速跟踪》陈冲82、4 《高山下的花环》李存葆82、6 《没有纽扣的红衬衫》铁凝83、2 《康巴阿公》刘克83、4《天鹅湖畔》陈世旭84、1《绿化树》张贤亮84、2《高原的太阳》汤世杰84、4短篇小说《高原》谭甫成82、5《红点颏儿》韩少华83、1《矮凳桥小品》(三篇) 林斤澜84、6剧本《绝对信号》高行健刘会远82、5《风雨故人来》白峰溪83、5《宋庆龄》沙叶新84、4《山乡女儿行》锦云王梓夫84、5报告文学《千秋功罪》刘宾雁余以太82、3《快乐学院》祖慰83、5《昆仑魂》王安84、5《挑战与机会》陈祖芬84、6诗歌《现代化,走进京郊的黎明》宋家玲84、3《北京,腾飞的开始》李瑛84、6散文《越冬的小草》端木蕻良84、5评论《文学的新时期》朱寨83、2《生活的辩证法与心灵的辩证法》曾镇南84、5第三届“《十月》文学奖”获奖作品篇目长篇小说《亚细亚瀑布》朱春雨(85、4)《雪城》梁晓声(86、2、3、4) 中篇小说《荒火》黄尧(85、2)《假释》陶正(85、5)《家教》叶辛(85、6)《天良》矫健(86、1)《名医朱有志传奇》王蒙(86、2) 《风泪眼》从维熙(86、2)《卷毛》陈建功(86、3)《白马》王新泉(87、1)《落花时节》何洁(87、2)《故里》贾平凹(87、2)《投入角色》张欣(87、2)《市长夫人》姜滇(87、4)《红橄榄》肖亦农(87、6)短篇小说《鱼骨》成汉飚(85、6)《人的魅力》邓九刚(86、3) 《今天没有太阳》陆星儿(87、1) 《马车》陈世旭(87、4)剧本《寻找男子汉》沙叶新(86、3)《不知秋思在谁家》白峰溪(86、5)《匿名电话》李宪(87、2)报告文学《日本的启示》陈祖芬(86、3)《在倾斜的版图上》闵国库(86、5)《多思的年华》孟晓云(86、5)《追寻两行罪恶足迹的跳跃镜头》张卫华张策(86、6) 《皇皇都城》沙青(87、2)《中国魂》尹西农(87、5)散文《老舍的朋友们》胡絜青舒乙(85、3)诗歌《雨季》西川(87、1)荣誉奖《忌日》邢卓(85、1)《忍冬》梁晴(85、1)《往事》杨菁(85、3)《三峡梦》杨旭(86、1)《灾变》张辛欣桑晔(86、3)《没有风浪的护城河》刘进元(86、4)《狗道》莫言(86、4)《荒山之恋》王安忆(86、4)《老树》原非(86、5)《牌友》李云良(86、5)《我到底有没有罪》冯骥才(86、6)《横鲇》李鸿声(87、1)《夏天的素描》韩晓征(87、2)《创世纪》李勃晓今(87、4)《伟大的战略转折》叶楠(87、4)《农耕之眼》海子(87、4)《滴血的太阳》曹玉林(87、5)《女人们的事业》许雁(87、6)第四届“《十月》文学奖”获奖作品篇目中篇小说《黑色的梦》晨原(89、1)《啼笑皆非》谌容(89、3)《犁越芳冢》苗长水(89、4)《杂种》啸客马慧娟(89、5)《中国神话》王延辉(89、5)《不自然的黑色》陈冲(89、6)《大风口》石钟山(90、2)《瑶沟人的梦》阎连科(90、4)《后顾之忧》胡健(90、4)《西圣地》赵天山(90、6)短篇小说《火魂》叶琳(89、1)《纸海钩沉》王蒙(89、4)《血沁》魏润身(90、4)《牛市》朱亚宁(90、5)《今天上班穿裙子》张荣珍(90、6)报告文学《“超级妇女”》陆星儿(88、4)《依稀大地湾》沙青(88、5)《辞职者》肖复兴(89、2)《法治的沉思:周志远现象》张卫华张策(89、4) 《石碑胡同4号》孙晓青张挺(90、5)《孔雀西南飞》陈祖芬(90、6)《东方奇人传》刘玉民(90、6)纪实文学《走下神坛的毛泽东》权延赤(89、3)剧本《天下第一楼》何冀平(88、3)散文《偶像》张玲(89、4)《当哭之歌吟》叶楠(89、4)《远方的岛》王开林(90、3)诗歌《屋宇》骆一禾(89、4)《涂彩的世风绘》梁南(89、6)《感谢生活》叶延滨(90、5)第五届《十月》文学奖获奖作品篇目(1991-1994) 长篇小说九洲揽月杯《曼哈顿的中国女人》周励北京出版社出版《商海言情系列小说》漠然北京出版社出版《商海沉沉》《潇洒走南方》《大饭店风云》中篇小说神龙物贸杯《北京人在纽约》曹桂林 1991年4期《小村》傅太平 1991年第6期《永远的徘徊》张欣 1992年6期《挠攘》魏润身 1993年第6期《向上的台阶》周大新 1994年第1期《走出黄昏》王益山王益河 1994年第2期《檀木教鞭》毛福建 1994年第6期短篇小说九洲揽月杯《“半截子”老炊》石钟山 1991年第3期《砸骨头》铁凝 1992年第6期《露水》汪曾祺 1993年第6期《胡子的喜剧》宗璞 1994年第5期《鱼竿儿》洪波 1994年第6期报告文学神龙物贸杯《雪域战神》燕燕张卫明 1991年第5期《画外音》陈祖芬 1992年第1期《无效护照》谭元亨 1993年第2期《山苍苍水茫茫》梅洁 1993年第2期《世界上最疼我的那个人去了》张洁 1993年第6期、1994年第1期《我在美国当律师》张晓武李忠效 1994年第1期(北京出版社出版) 《张鸣岐之死》刑军纪曹岩1994年第6期剧本神龙物贸杯《黄花魂》沙叶新 1991年第6期散文九洲揽月杯《我仍在思考,仍在探索,仍在追求》巴金 1991年第4期《高原上的高原》于坚 1993年第5期《清洁的精神》张承志 1994年第1期《曼谷行》季羡林 1994年第5期《桂林两忆》肖复兴 1994年第5期诗歌玉泉杯《对昨日的翻译》阿苇 1992年第2期《东方的节奏》巴彦布 1992年第6期《想起老家》李华 1994年1期《仓皇的向日葵》陆健 1994年第2第六届“《十月》文学奖”获奖作品篇目中篇小说《学者之死》梁晓声(96、1)《九月还乡》关仁山(96、3)《热风》谈歌(96、4)《此情难言》顾世敏(96、4)《坚硬的柔软》阿宁(97、1)《来来往往》池莉(97、4)电影文学《含风殿》礼平(97、6)短篇小说《人物》李国文(95、4)《石头说话》冯骥才(95、6)《玩具的意义》伍旭升(96、4)《连胜露出幸福的表情》丁天(96、6)《恩怨》王青槐(97、1)《在北京奔跑》鲁羊(97、3)《方五妹和她的“我老头子”》杨绛(97、5)报告文学《在地球的那一边》张锲(95、5)《雪山之子》邢军纪刘福波(95、4)散文《听雨》季羡林(95、5)《它们》周晓枫(96、2)《病室小札》周涛(97、1)《鲸殇》李存葆(97、1)《在天堂里游水》徐敬亚(97、3)诗歌《大黄河》马新朝(96、4)《月关奏鸣曲》陈勇(96、6)第七届十月文学奖“大来杯”获奖作品篇目 (1998—2000)中篇小说《败节草》李佩甫 1998年第5期《白蛇》严歌苓 1998年第5期《永远有多远》铁凝 1999年第1期《梦也何曾到谢桥》叶广芩 1999年第5期《空镜子》万方 2000年第1期《黑暗的火车》张庆国 2000年第2期《神木》刘庆邦 2000年第3期《怀念一个没有去过的地方》邓一光 2000年第4期《沉星档案》张欣 2000年第5期《生活秀》池莉 2000年第5期短篇小说《天仙配》王安忆 1998年第1期《女人四十》张翎 1998年第5期《回家》尤凤伟 1999年第6期《花瓶物语》李大卫 1999年第3期《清洁的日子》石舒清 1999年第3期散文《煌煌上庠》卞毓方 1998年第1期《记章太炎先生谈掌故·临水人家》杨绛 1998年第2期《痴鸡与灵龟》曹文轩 1998年第2期《安宁的权利》张承志 1999年第1期《更多的人死于心碎》王开林 1999年第1期《台游随笔》季羡林 1999年第4期《沂蒙匪事》李存葆 2000年第1期《云南的山》胡廷武 2000年第1期《忏悔的诗人》施亮 2000年第6期诗歌《杂诗十七首》李老乡 1998年第5期《诗二首》马丽华 1998年第6期《贺兰山下》李瑛 2000年第3期《初祭天问坛》查干 2000年第4期“长安杯”第八届十月文学奖获奖作品篇目(2001—2007) 长篇小说《额尔古纳河右岸》迟子建(北京十月文艺出版社2005年版)《悲悯大地》范稳(《十月·长篇小说》2006年第3期)中篇小说《卧底》刘庆邦 (2005年第1期)《白水羊头葫芦丝》荆永鸣 (2005年第3期)《潜伏期》罗伟章(2006年第6期)《雁过藻溪》张翎(2005年第2期)《我的左手》钟晶晶(2005年第5期)《如厕记》吕不(2003年第4期)短篇小说《取暖》乔叶(2005年第2期)《黄昏》石舒清(2006年第1期)《斗地主》卢金地(2003年第6期)散文“民国人物”专栏孙郁(2005期1-6期)《永难凋谢的罂粟花》李存葆(2004年第6期)《船头》张锐锋(2004年第3期)《童年的梦》丹增(2006年第3期)《真水无香》舒婷(2007年第3期)诗歌《日子就是江山》车延高(2007年第1期)《老乡的口哨》李老乡(2001年第5期)《丹青见》陈先发(2006年第3期)报告文学《建筑·2008》曾哲(2007年第5期)《秘境——中国当代玉市考录》白描(2007年第3期)第九届十月文学奖获奖篇目荣誉奖《琴断口》方方十月·长篇小说2009年第3期《天行者》刘醒龙 2009年第4期长篇小说《如归旅店》李浩十月·长篇小说2010年第5期中篇小说《豆汁记》叶广芩 2008年第2期《阿拙仙传》东君 2008年第6期《我们的村庄》刘庆邦 2009年第6期《旧院》付秀莹 2010年第1期《舅舅的花园》李云雷 2010年第5期《白杨木的春天》吕新 2010年第6期短篇小说《圆寂》笛安 2008年第5期《硬起来的刀子》杨遥 2009年第4期《暖》漠月 2009年第2期散文《利玛窦:历史中的牺牲者》祝勇 2009年第2期《陈独秀旧事》孙郁 2009年第3期《那些消失在田野上的民间身影》西渡 2010年第2期诗歌《桃花雨》陈陟云 2009年第6期《村庄,村庄》雷平阳 2010年第1期《半坡即景》韩东 2010年第5期第10届“十月文学奖”获奖篇目(以发表时间先后为序)长篇小说叶广芩《状元媒》,2012年《十月·长篇小说》第1期林白《北往》,2012年第5、6期中篇小说阿袁《子在川上》,2011年第1期胡性能《下野石手记》,2011年第4期胡学文《隐匿者》,2011年第4期邵丽《城外的小秋》,2011年第5期陈继明《灰汉》,2012年第1期李亚《武人列传》,2012年第5期短篇小说劳马《短篇小说一束》,2011年第2期哲贵《寄养的女孩》,2011年第6期钟求是《第二种诉说》,2012年第4期邓一光《台风停在关外》,2012年第6期散文白描《被上帝咬过的苹果》,2011年第1期耿占春《沙上的卜辞》,2011年第5期凸凹《大地清明,故乡永在》,2011年第6期李存葆《渐行渐远的滋味》,2012年第5期诗歌于坚《于坚的诗》,2011年第4期默白《深蓝》,2012年第1期马叙《马叙的诗》,2012年第6期陈原《无限是灵魂的深度》,2012年第6期新人奖鲍尔金娜《摸黑记》,2011年第5期甫跃辉《动物园》,2012年第3期。

听雨阅读答案听雨阅读答案「篇一」①从一大早就下起雨来。

下雨,本来不是什么稀罕事儿,但这是春雨,俗话说:“春雨贵似油。

”而且又在罕见的大旱之中,其珍贵就可想而知了。

②“润物细无声”,春雨本来是声音极小极小的,小到了“无”的程度。

但是,我现在坐在隔成了一间小房子的阳台上,顶上有块大铁皮。

楼上滴下来的檐溜就打在这铁皮上,打出声音来,于是就不“细无声”了。

按常理说,我坐在那里,同一种死文字拼命,本来应该需要极静极静的环境,极静极静的心情,才能安下心来,进入角色,来解读这天书般的玩意儿。

这种雨敲铁皮的声音应该是极为讨厌的,是必欲去之而后快的。

③然而,事实却正相反。

我静静地坐在那里,听到头顶上的雨滴声,此时有声胜无声,我心里感到无量的喜悦。

这声音时慢时急,时高时低,时断时续。

有时如弹素琴,有时如舞霹雳,有时如百鸟鸣我浮想联翩,不能自已,心花怒放,风生笔底。

死文字仿佛活了起来,我也仿佛又溢满了青春活力。

我平生很少有这样的精神境界,更难为外人道也。

④在中国,听雨本来是雅人的事。

我虽然自认还不是完全的俗人,但能否就算是雅人,却还很难说。

我大概是介乎雅俗之间的一种动物吧。

中国古代诗词中,关于听雨的作品是颇有一些的。

最有名的一首听雨的词当然是宋朝蒋捷的《虞美人》,词不长,我索性抄它一下:少年听雨歌楼上,红烛昏罗帐。

壮年听雨客舟中,江阔云低,断雁叫西风。

而今听雨僧庐下,鬓已星星也。

悲欢离合总无情,一任阶前,点滴到天明。

⑤蒋捷听雨时的心情,是颇为复杂的。

他是用听雨这一件事来概括自己的一生的,从少年、壮年一直到老年,达到了“悲欢离合总无情”的境界。

而我已经到了望九之年,鬓边早已不是“星星也”,顶上已是“童山濯濯”了。

要讲达到“悲欢离合总无情”的境界,我很有资格。

我已经能够“纵浪大化中,不喜亦不惧”了。

⑥可我为什么今天听雨竟也兴高采烈呢?这里面并没有多少雅味,我在这里完全是一个“俗人”。

我想到的主要是麦子,是那辽阔原野上的青青的麦苗。

听雨王继怀阅读原文①静坐在书桌前,窗外正下着雨。

听着雨打篷的声音,听着这温馨而又富有诗意的雨声,我的思绪又回到了久别的故乡,耳畔响起了儿时大山里的雨声,想起了一个个关于听雨的故事。

②记忆中,大山里的老家是经常下雨的。

雨后的山村也是非常美丽的,像一幅水墨画。

小溪里的水涨了,村子里池塘满了。

雨后山间草木新,空气也变得格外清新,一阵清风吹来,泥土散发出沁人心脾的芬芳,令人心旷神怡。

③微风细雨中,我常赤着脚,斗笠也不戴,漫步在田野,任凭雨淋着,享受着雨中的这份惬意。

母亲发现后,必教育我一番,但再遇微风细雨,我会依然如故。

④记忆中,我最喜欢的还是下雨天坐在屋檐下,看着如诗如画的山村雨景,静静地听着大山里别具风情的雨声。

老屋顶上的黛色瓦片,长满青苔的椽子,群山环抱的小山村,都被山间云雾缭绕着。

空中飘落着雨丝,活泼可爱的小燕子在雨中穿来穿去,用那剪刀似的尾巴剪断大山里的这挂雨帘。

闭上眼睛,静静地听着雨打芭蕉,雨敲房顶,雨击田野,雨落池塘……时大时小,时缓时急,时断时续,时高时低。

听其声,听其调,听其韵,让心灵随着雨声的节奏一起飞舞。

我就这么静静地赤着脚坐在屋檐下,感受着大山里雨的气息……⑤自古以来,文人墨客留下了很多关于听雨的名篇佳句。

宋代大诗人陆游独自一人,在夜深人静时,伴着一盏昏灯,听着雨声,写下了"晚窗又听萧萧雨,一点昏灯相对愁"的诗句:南宋词人竹山先生用听雨概括自己的一生,从少年、壮年一直写到老年听雨,《虞美人听雨》中,"而今听雨僧庐下,鬓已星星也。

悲欢离合总无情,一任阶前点滴到天明",写尽了他难以化解的愁思。

⑥关于听雨,我又想起那年在西班牙马德里与一位华侨交谈的故事。

这位华侨是我的同乡,他得知我来到西班牙,特意到宾馆来找我,与我聊了很久。

他说他到马德里已经20多年了,已经习惯了此地的气候水玉、生活习俗,熟悉了当地的风土人情,也已把马德里当成了自己的第二故乡。

但随着年龄的增长,思乡之情却愈来愈浓,只要有家乡人来马德里,他知道了都会来见一见,聊一聊。