欣赏巴赫大提琴组曲风格

- 格式:doc

- 大小:25.50 KB

- 文档页数:3

巴赫的总结引言巴赫(J.S.Bach)是18世纪德国巴洛克音乐家,被誉为西方音乐史上最伟大的作曲家之一。

他的音乐作品丰富多样,包括器乐、合唱和教会音乐等多个领域,对后世的音乐创作产生了深远的影响。

本文将对巴赫的创作风格、主要作品和对音乐发展的贡献进行总结。

一、巴赫的创作风格巴赫的创作风格具有独特而严谨的特点,他的作品融合了各类音乐元素。

以下是他创作风格的几个主要方面:1.对位法(Counterpoint):巴赫是对位法的大师,他的作品中经常出现多个独立声部同时进行的情况。

巴赫善于将不同的声部独立但又相互关联地进行演奏,形成严密的音乐结构。

2.复杂的乐曲结构:巴赫的作品结构严谨而复杂,常常包含多个乐章。

他的作品不仅有完整的主题发展,还含有多个对位曲段以及变奏等元素,这使得他的音乐具有深度和内涵。

3.激情与内省的结合:巴赫的音乐充满了内在的激情和情感,同时也反映了他对宗教信仰的虔诚态度。

他的作品既充满了节奏感和活力,又包含着内敛的思考和寻求。

二、巴赫的主要作品巴赫的创作涵盖了多个音乐领域,以下列举了他一些主要的作品:1.《平均律钢琴曲集》:这是巴赫最重要的钢琴作品之一,由两卷组成,每卷包含24首前奏曲和赋格曲。

这部作品不仅是音乐教育的重要参考,也是音乐家必须掌握的基本技巧之一。

2.《马太受难曲》:这是巴赫最著名的教会音乐作品之一,被广泛认为是巴赫的代表作之一。

这部作品包含了复杂的赋格和合唱曲,以及弦乐和管乐等器乐配器。

3.《无伴奏大提琴组曲》:这是一系列由六首组成的大提琴独奏曲,体现了巴赫对单独乐器的运用和对位法的运用。

这些曲目以其技巧性和音乐性成为大提琴家必学的经典作品。

4.《音乐的奉献》:这是巴赫为弗里德里希大帝创作的一部作品,包含了赋格曲和协奏曲等多种形式。

这部作品展示了巴赫卓越的作曲技巧和对位法的运用。

三、巴赫对音乐发展的贡献巴赫的音乐对后世的音乐发展产生了深远的影响,以下是他对音乐发展的主要贡献:1.对位法的推动:巴赫的作品对对位法的运用和推动起到了重要的作用。

如何欣赏巴赫的音乐今天店铺为大家整理了如何欣赏巴赫的音乐,欢迎阅读。

复调与抽象阐释巴赫与其他作曲家的不同之处,不得不从复调与主调音乐的区别说起。

主调音乐是一元的,以其中某一个声部作为旋律(即“主调”),其余声部以和声或节奏等手法,作为陪衬和伴奏。

主调音乐的基本创作理论是和声学。

复调音乐是多元的,每个声部都是地位相等的旋律,并互为彼此的和声与节奏。

复调音乐的基本创作理论是对位法。

而对位的各个旋律之间的速度,节奏,调性可能是完全不同的。

就变化的可能性,对位法比和声学更为复杂艰难。

主调音乐的旋律通常较为歌唱性和情绪化,勾勒出具像,其和声则是色彩。

以主调音乐类比视觉艺术,如同一幅写实画,画面的主题现实而具体,可以是意象(命运的敲门声),景物(伏尔塔瓦河),或故事(悲伤圆舞曲中与死神共舞)。

主题突出,情绪饱满,明暗强烈,色彩丰富。

复调音乐的旋律不具歌唱性,通常也不情绪化。

以复调音乐类比视觉艺术,这旋律似乎勾勒出有一定规律的图案,但这图案并非现实物体的具象。

对位法构成的织体在和声上绝不浓墨重彩,而是以线条和图案的交织重叠构成一种形式美感。

这美来自在不断变化中达成的契合,对称,平衡,让人联想起康定斯基的点线面。

直观的展示复调音乐,可以巴赫赋格的艺术(BWV1080)中的第一首赋格曲为例:《赋格的艺术》曲式分析赋格的主要结构是首先在一个声部上出现一个主题(Subject),然后在其他的声部上模仿这个主题从而形成答题(Answer),这时原先演奏主题的声部演奏与新的声部相对应的对题(Counter Subject),形成各个声部相互问答追逐的效果。

在这一首赋格曲中,主题和答题先后在四个声部上出现,因此是一首四声部赋格。

赋格一般分为三个部分:呈现部(Exposition),发展部(Divertissement和Development)和结尾(Coda)。

各个声部在呈现部中用主调和属调将主题一一呈现一遍,然后各自展开成为不同的发展部,主题在发展部中仍会在各个调性上呈现并变化,最终在结尾回归。

小提琴世界名曲《G弦上的咏叹调》赏析篇一:《G弦上的咏叹调》赏析《G弦上的咏叹调》赏析欧洲巴赫是十八世纪上半叶欧洲最具话语权的作曲家。

他是罗马式音乐音乐时期的重要代表人物,《G弦上的咏叹调》也是脍炙人口巴洛克音乐最经典的代表作。

巴赫的音乐是无情地德国的德国风格的音乐,和严肃的德国人一样,其作品风格也是庄重深沉,甚至可以直言是充满散发出怀旧色彩的。

1817年,德国著名小提琴家威廉密将第一小提琴部分的曲调由D大调改为C大调,从而将副歌全部移至小提琴G弦上演奏,增强了乐曲浓烈深沉的情调,故名《G弦上的咏叹调》。

纯朴典雅的旋律加上G弦特有的浑厚、丰满音色使之小提琴演奏者的青睐。

音乐开始速度级缓。

从第一段落起初开始,旋律庄重悠长,起伏平缓,如行云流水,并几经反复。

大、中、小提琴共同营造了一种悲天悯人的意境和氛围。

逐渐长音渐强,抒发了沉思冥想的心绪,又像在轻声咏唱,颇具咏叹调明快歌唱性、长于抒发感情的特色。

第二段是在第一段的基础上加以发展成的,没有像一般二部曲式那样在速度与性格上与第一段构成鲜明对比,而保持了夏斯利意境,感情起浮较大,不断向上推,或使乐曲在曲调上委婉动听。

旋律起伏较大,高潮与平缓交替出现,让人联想到起伏的海浪,在风吹拂下的林海,有异曲同工之妙,都让女孩子感到安宁和舒适。

在全曲的最后,旋律列于平缓静谧,仿佛在祈祷,在祝福。

好像罪孽深重的人分数人正在祈求上帝的宽恕,而上帝也用悲悯的姿态使人得到内心的救赎。

难怪有人评价巴赫:他的信仰和他的画作一样,虔诚、崇高、纯洁、神圣,他的品德和他的信仰与小说一样,善良、崇高。

歌德曾这样评价英文歌曲:“G弦上的就如永恒的和谐自身的对话,就如同真主创造世界之前,观念在心中的流动。

就好像没有了耳、更没有了眼、没有了其他感官,而且我不可能需要用它们,心灵因为我的内心这有一股律动,源源而出。

”对我来说,G琴弦是有独特意义的,它拉动着我走过六期了生命的黑暗期。

我曾在失眠的夜晚听着它安详的曲调入梦,也曾戴着耳机在它的服侍下在操场上跑音箱过一圈又一圈。

对巴赫作品《G弦上的咏叹调》的赏析与体会约翰·塞巴斯蒂安·巴赫(Johann Sebastian Bach,1685-1750)是十八世纪上半叶欧洲最伟大、最有影响力的作曲家,他是巴洛克音乐时期的重要代表人物。

巴赫的音乐是彻底的德国风格的音乐,他一生没有离开过自己的祖国,因此他的作品最能反映当时德国社会和人民生活的风貌与特点。

他的作品巴赫技巧高超,作品内容深刻,风格庄重而严谨,纯洁而虔诚.在此,就以巴赫《G弦上的咏叹调》为例,浅谈我对巴赫以及这首名曲的赏析与体会。

《G弦上的咏叹调》是古典音乐史上一首脍炙人口的通俗名曲。

选自巴赫《第三号管弦乐组曲》的第二乐章主题,充满诗意的旋律美,旋律始终洋溢着忧伤的美丽。

原曲创作于一七二七年至一七三六年之间,1817年,德国著名小提琴家威廉密(August Wilhelmj,1845-1908)将这段主题改编为钢琴伴奏的小提琴独奏曲,由于主奏小提琴必须在G弦(小提琴四根弦中最粗的一根弦)上演奏全部旋律,增强了乐曲浓郁深沉的情调,故名《G弦上的咏叹调》。

巴赫的原曲没有表情与速度记号,编曲者则指定“甚慢,极有表情”。

类似低音弦的拨奏伴奏下,小提琴奏出悠长而庄重的旋律。

《G弦上的咏叹调》最最动人之处在于它的纯净的、诗意的、神圣般的旋律与曲调。

乐曲开头徐徐奏出的旋律极简单,跟随音乐呼之欲出的却是整个的宇宙。

乐曲可分为两个段落。

从第一段开始速度级缓,由充满感情色彩的四指长音带出,意境悠远抒情,旋律庄重悠长,逐渐长音渐强,抒发了沉思冥想的心绪,又像在轻声咏唱.旋律起伏平缓,如行去流水一般,大、中、小提琴共同营造了一种悲天悯人的神曲一般的意境和氛围,经反复后进入第二段。

第二段是在第一段的基础上发展而来,没有像一般二部曲式那样在速度与性格上与第一段形成鲜明对比,而保持了原来的意境,但感情起伏较大,不断向上推,高潮与平缓交替出现,使乐曲在曲调上委婉动听.高音旋律的小提琴在G弦上如歌的诉唱,旋律逐层上推至高音,乐曲进入高潮,像空气中不停流转的风,又像海上起伏的浪,但远比那美丽动人.这段旋律在古钢琴和弦乐组的伴奏下由第一小提琴奏出.第一小提琴像是一位伤感的女高音,咏叹出一支缠绵悱恻的旋律。

巴赫最有名的十首曲子标题:探索巴赫最有名的十首曲子:音乐的华丽传世之旅第一部分:引言巴赫(Johann Sebastian Bach)是世界音乐史上最伟大的作曲家之一,他留下了无数经典的作品,其中以他的十首最著名曲子最为经典。

本文将带您深入探索这些曲子,以了解它们的背景、音乐结构和巴赫独特的风格。

第二部分:《G大调无伴奏小提琴奏鸣曲》作为巴赫最具代表性的作品之一,《G大调无伴奏小提琴奏鸣曲》以其令人难以置信的复调和技术难度而闻名。

本节将从曲子的结构、动态变化和情感表达等方面分析其音乐特点,并探讨其中蕴含的深刻情感。

第三部分:《平均律钢琴曲集》《平均律钢琴曲集》是巴赫最重要的钢琴作品之一,其中的二十四首前奏曲和赋格曲覆盖了所有调性。

我们将深入研究几首代表性曲目,解析赋格的复杂性和对音乐结构的探索。

第四部分:《巴赫的哥德堡变奏曲》《巴赫的哥德堡变奏曲》是巴赫最具知名度的键盘乐曲之一,以其华丽的变奏技巧和和声处理而闻名于世。

本节将对曲子的结构和演奏技巧进行深入分析,体验其中独特的音乐魅力。

第五部分:《B小调弥撒曲》《B小调弥撒曲》是巴赫最伟大的宗教音乐作品之一,以其庄严肃穆的音乐风格和对信仰的深刻呈现而著称。

我们将探讨曲子中的音乐形式、对位法和宗教主题,并回顾其在巴赫创作和受众中的重要地位。

第六部分:《D大调哥德堡变奏曲》《D大调哥德堡变奏曲》是巴赫最具技术难度和演奏挑战性的作品之一。

我们将深入了解曲子的结构和音乐特点,并探索其中隐含的情感和艺术价值,以及其对后世音乐的影响。

第七部分:《C大调大提琴组曲》《C大调大提琴组曲》是巴赫为大提琴独奏创作的杰作,以其独特的音乐形式和情感深度而受到广泛赞誉。

本节将分析曲子的五个乐章,并解读其中融合的风格和巴赫对大提琴技巧的精妙应用。

第八部分:《巴赫的平均律钢琴协奏曲》《巴赫的平均律钢琴协奏曲》是巴赫为键盘乐器和管弦乐队创作的杰作,奏鸣曲和赋格的完美结合使其具有极高的音乐价值。

g大调第一号大提琴组曲

G大调第一号大提琴组曲是由德国作曲家约翰·塞巴斯蒂安·巴赫创作的一部大提琴独奏曲集。

该组曲是巴赫在1720年左右为其它器乐作品集《六组曲(六大提琴组曲)》中的第一首组曲。

G大调第一号大提琴组曲包括以下几个乐章:

1. 序曲(Prelude)- 这是一首快速的开场曲,以连续的八度音程和伴奏音符的运用为特点。

2. 萨拉珠舞曲(Allemande)- 这是一种德国舞曲,以舒缓的三拍子节奏为主。

3. 库兰特舞曲(Courante)- 这是一种法国舞曲,以快速的二拍子节奏为主。

4. 萨拉珠舞曲(Sarabande)- 这是一种古老的西班牙舞曲,通常以缓慢的三拍子节奏表现。

5. 二重唱(Double)- 这是对前一乐章的小变奏。

6. 科朗贝尔舞曲(Courante)- 这是在法国舞曲的基础上,加入了更多的装饰音符和复杂的节奏变化。

7. 吉格舞曲(Gigue)- 这是一种快速的舞曲,以与前面乐章相比更为活泼的四拍子节奏为特点。

G大调第一号大提琴组曲是巴赫最著名的大提琴作品之一,其曲式和音乐结构都表现了巴赫极高的作曲技巧和对音乐形式的精确掌握。

其音乐风格充满了古典的庄严与优雅,演奏时需要大提琴演奏家对技巧和表现力进行较高水平的驾驭。

因其音乐优美动人,已成为大提琴演奏的经典曲目之一。

文化探索130摘要:巴赫作为西方近代音乐之父以及音乐史上最重要的作曲家之一,他的音乐从传统中来,又超越了传统,其中《英国组曲》作为其最有代表性的组曲,具有极高的艺术价值。

本篇通过分析《英国组曲》的创作背景,风格,结构及其弹奏方法,从各个方面来赏析这首经典之作。

关键词: 巴赫;《英国组曲》;巴洛克一、组曲组曲是一种最古老的器乐套曲形式,源于对比性舞曲的组合,是由几个具有相对独立性的乐章,在统一艺术形式下,排列组合而成的器乐套曲。

组曲最早出现于1557年,但其结构形式长期变化不定。

萨克逊作曲家J.J.弗罗贝格尔的组曲曲集出版于1693年,它的舞曲排列的次序,被认为是古典组曲的模范。

之后,巴赫的同时代作曲家以阿拉曼德、库朗特和萨拉班德为主体,巴赫又加上了基格,从而形成了四种节拍和速度都不相同但调性统一的舞蹈组曲形式。

组曲中的各乐章相对独立。

古曲最大的特点在于它的舞曲性质,所以又具有强烈的世俗性。

古组曲中各舞曲都有自己的名称,但是调性是统一的,在速度和风格方面也有很大的对比,速度一般按照慢-快-慢-快来进行。

二、《英国组曲》的创作背景1707年,巴赫接受了管风琴师一职。

去到那里的不久之后,他就迁居到了魏玛,因为米尔豪森是虔敬主义者的地盘,他们敌视音乐,这对热爱音乐的巴赫来说是万万不能忍受的。

因此这一时期的作品显示出巴赫工作的繁忙,所以这一时期他也创作了大量的管风琴曲,《英国组曲》就写于此时。

《英国组曲》是《英国组曲》《法国组曲》和《帕蒂塔》三套组曲中最具有代表性,也是创作时间最早的作品,是17世纪的键盘名作。

关于它的命名,则有很多种说法。

首先因为它沿袭了英国用前奏曲开始的模式,而且它第一组曲的调性和亨德尔的A 大调组曲相同,更由于这部组曲的前奏曲主题和柏塞尔等一些英国作曲家的主题相似。

另一种说法是它受英国人所托而作,将此曲献给了英国贵族。

而其实,巴赫对于这套组曲的真正命名是“带有前奏曲的组曲”。

三、作品剖析《英国组曲》共有六号,延续了古组曲的风格,又更加强调了其音乐性。

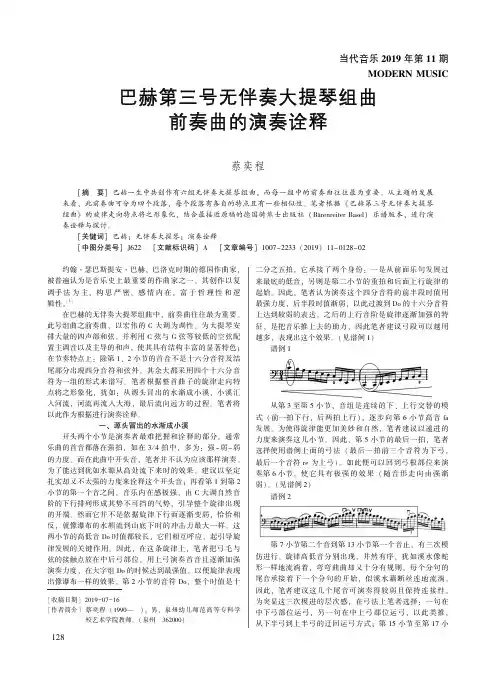

当代音乐2019年第11期MODERNMUSIC巴赫第三号无伴奏大提琴组曲前奏曲的演奏诠释蔡奕程[摘㊀要]巴赫一生中共创作有六组无伴奏大提琴组曲ꎬ而每一组中的前奏曲往往最为重要ꎮ从主题的发展来看ꎬ此前奏曲可分为四个段落ꎬ每个段落有各自的特点且有一些相似性ꎮ笔者根据«巴赫第三号无伴奏大提琴组曲»的旋律走向特点将之形象化ꎬ结合最接近原稿的德国骑熊士出版社(BärenreiterBasel)乐谱版本ꎬ进行演奏诠释与探讨ꎮ[关键词]巴赫ꎻ无伴奏大提琴ꎻ演奏诠释[中图分类号]J622㊀[文献标识码]A㊀[文章编号]1007-2233(2019)11-0128-02[收稿日期]2019-07-16[作者简介]蔡奕程(1990 ㊀)ꎬ男ꎬ泉州幼儿师范高等专科学校艺术学院教师ꎮ(泉州㊀362000)㊀㊀约翰 瑟巴斯提安 巴赫ꎬ巴洛克时期的德国作曲家ꎬ被普遍认为是音乐史上最重要的作曲家之一ꎮ其创作以复调手法为主ꎬ构思严密ꎬ感情内在ꎬ富于哲理性和逻辑性ꎮ[1]在巴赫的无伴奏大提琴组曲中ꎬ前奏曲往往最为重要ꎮ此号组曲之前奏曲ꎬ以宏伟的C大调为调性ꎬ为大提琴安排大量的四声部和弦ꎬ并利用C弦与G弦等较低的空弦配置主调音以及主导的和声ꎬ使其具有结构丰富的显著特色ꎻ在节奏特点上:除第1㊁2小节的首音不是十六分音符及结尾部分出现四分音符和弦外ꎬ其余大都采用四个十六分音符为一组的形式来谱写ꎮ笔者根据整首曲子的旋律走向特点将之形象化ꎬ犹如:从源头冒出的水渐成小溪ꎬ小溪汇入河流ꎬ河流再流入大海ꎬ最后流向远方的过程ꎮ笔者将以此作为根据进行演奏诠释ꎮ一㊁源头冒出的水渐成小溪开头两个小节是演奏者最难把握和诠释的部分ꎮ通常乐曲的首音都落在强拍ꎬ如在3/4拍中ꎬ多为:强-弱-弱的力度ꎮ而在此曲中开头音ꎬ笔者并不认为应该那样演奏ꎮ为了能达到犹如水源从高处流下来时的效果ꎬ建议以坚定扎实却又不太强的力度来诠释这个开头音ꎻ再看第1到第2小节的第一个音之间ꎬ音乐内在感极强ꎬ由C大调自然音阶的下行排列形成其势不可挡的气势ꎬ引导整个旋律出现的开端ꎮ然而它并不是依据旋律下行而逐渐变弱ꎬ恰恰相反ꎬ就像瀑布的水顺流到山底下时的冲击力最大一样ꎮ这两小节的高低音Do时值都较长ꎬ它们相互呼应ꎬ起引导旋律发展的关键作用ꎮ因此ꎬ在这条旋律上ꎬ笔者把弓毛与弦的接触点放在中后弓部位ꎬ用上弓演奏首音且逐渐加强演奏力度ꎬ在大字组Do的时候达到最强值ꎬ以便旋律表现出像瀑布一样的效果ꎮ第2小节的音符Doꎬ整个时值是十二分之五拍ꎬ它承接了两个身份:一是从前面乐句发展过来最底的低音ꎬ另则是第二小节的重拍和后面上行旋律的起始ꎮ因此ꎬ笔者认为演奏这个四分音符的前半段时值用最强力度ꎬ后半段时值渐弱ꎬ以此过渡到Do的十六分音符上达到较弱的表达ꎮ之后的上行音阶是旋律逐渐加强的特征ꎬ是把音乐推上去的助力ꎬ因此笔者建议弓段可以越用越多ꎬ表现出这个效果ꎮ(见谱例1)谱例1从第3至第5小节ꎬ音组是连续的下㊁上行交替的模式(前一拍下行ꎬ后两拍上行)ꎬ逐步向第6小节高音fa发展ꎮ为使得旋律能更加美妙和自然ꎬ笔者建议以递进的力度来演奏这几小节ꎮ因此ꎬ第5小节的最后一拍ꎬ笔者选择使用谱例上面的弓法(最后一拍前三个音符为下弓ꎬ最后一个音符re为上弓)ꎮ如此便可以回到弓根部位来演奏第6小节ꎬ使它具有极强的效果(随音形走向由强渐弱)ꎮ(见谱例2)谱例2第7小节第二个音到第13小节第一个音止ꎬ有三次模仿进行ꎮ旋律高低音分别出现ꎬ井然有序ꎬ犹如溪水像蛇形一样地流淌着ꎬ弯弯曲曲却又十分有规则ꎮ每个分句的尾音承接着下一个分句的开始ꎬ似溪水藕断丝连地流淌ꎮ因此ꎬ笔者建议这几个尾音可演奏得较弱且保持连接性ꎮ为突显这三次模进的层次感ꎬ在弓法上笔者选择:一句在中下弓部位运弓ꎬ另一句在中上弓部位运弓ꎬ以此类推ꎬ从下半弓到上半弓的迂回运弓方式ꎻ第15小节至第17小821节中ꎬ每小节是激进向上的旋律ꎮ其中ꎬ第一拍为一个声部(似鸟鸣声)ꎬ第二㊁三拍为另一个声部(似流水声)ꎬ类似自然界进行的对话ꎮ笔者认为演奏者内心要有声部分明的存在感来诠释这段乐句ꎬ因此建议使在第一拍做声响上的强调ꎬ二㊁三拍为连弓则展现较为平缓推进的旋律ꎮ而第18小节为急速下行旋律ꎬ内在感为越来越浑厚ꎬ为后面旋律储能ꎮ第19小节的低音fa和第20小节的低音mi可视为同一个低音声部ꎮ为了反衬出向上发展的旋律线条ꎬ笔者认为演奏这两个低音时ꎬmi要表现得比fa更加深沉和浓厚ꎬ建议在mi用幅度较大的揉弦和较强的拉奏力度ꎮ第20小节第二㊁三拍(mi-sol-si-re)在演奏时要平均地加强力度ꎬ有一颗颗音叠上去的感觉ꎬ直到解决音laꎮ(见谱例3)谱例3二㊁小溪汇入河流第21到第23小节ꎬ是自下而上的回旋式旋律走向ꎬ与第24到第26小节从上到下的旋律走向相呼应ꎮ两个音符为连弓的ꎬ笔者建议拉奏时第一个音符多一些㊁第二个音符少一些ꎬ使旋律较具歌唱性效果ꎮ此段乐句间ꎬ音符与音符环环紧扣ꎬ旋律感变得较为急促ꎬ犹如多条溪水正在争先恐后地汇入同一条河流中ꎮ[2]因此ꎬ笔者认为诠释时应体现音乐的流动性ꎬ建议演奏力度为:第21到第23小节渐强(p-mf-f)ꎬ第24到第26小节减弱(f-mf-p)ꎻ第27到第32小节的每小节旋律结构犹如往同一条大河里汇集多条支流ꎬ而之间的少许差别就像是各种形态的支流一样ꎮ本段可视前两拍为一个声部ꎬ后一拍为另一个声部ꎬ形成低声部和高声部 一唱一和 的形式ꎮ因此ꎬ笔者建议每小节前两拍以较弱力度演奏ꎬ第三拍再加强力度ꎬ突出对答式的声乐感ꎻ第35和第36小节以fa为每拍首音ꎬ低音声部与fa的音程关系越来越大ꎬ旋律线条整体呈现下行的走向ꎮ笔者建议ꎬ运弓可递增地加长ꎬ体现音程关系不断扩张的宽度ꎮ(见谱例4)谱例4三㊁河流流入大海第37到第44小节作为中段ꎬ在音乐上有承上启下的作用ꎮ此段旋律的第一㊁二拍均为分解和弦ꎬ第三拍为音列ꎮ弓法上ꎬ笔者建议按照谱例版本虚线弓法演奏ꎬ如此可确保弓法的规律性ꎮ在中段之后ꎬ接连出现了需要跨三条弦的运弓演奏ꎮ因此ꎬ本段每小节前两拍的弓法为之后高潮部分弓法的技术热身ꎮ画面上ꎬ中段体现的是河流入海的情景ꎬ旋律性不像之前的小溪一样细腻流动ꎬ也不是后来大海般的宏伟翻腾ꎬ是处于两者间必不可少的衔接部分ꎮ为此ꎬ笔者建议此段旋律演奏力度应逐渐加强ꎬ达到一个自然成形的景象ꎮ第45到第60小节ꎬ体现了最终大海的形象ꎬ为此前奏曲的高潮段落ꎮ旋律上不停地来回滚动行进ꎬ犹如海风大作㊁海浪波涛汹涌地翻腾ꎬ处在力量与情绪的激昂之中ꎮ本段每个小节在弓法上一致ꎬ且都以分解和弦来谱写ꎬ根音均为大字组的solꎬ呈现出每拍 一低三高 的态势ꎮ大提琴低音宏伟宽阔ꎬ为了更好地把每拍都展现得很融洽ꎬ避免出现 头重脚轻 的感觉ꎬ笔者建议演奏时应注意每个音符的节奏与力度的平均ꎬ保持平衡性ꎻ同时建议用较强的力度来演奏以匹配大海的形象ꎮ关于左手指法ꎬ因为本段在把位中需要用到拇指ꎬ并且往低把位移动ꎬ涉及手型和指头间的距离感ꎬ所以自己选择好适合自己的指法很重要ꎬ并且多做巩固练习ꎬ切勿求快ꎮ第61到第66小节ꎬ下行旋律如翻腾的海水ꎬ强中带弱的状态十分贴近自然规律ꎬ因此笔者建议演奏力度可以逐渐减弱ꎮ第67小节到第71小节首音miꎬ旋律趋于平缓ꎬ笔者建议用平稳的力度诠释即可ꎻ第71到第77小节ꎬ旋律的模进像是最后一股自然力量再次把海水推向二次高潮ꎬ笔者建议演奏力度应越来越强ꎬ并在第77小节的和弦保持住它的最大张力ꎮ弓法上ꎬ笔者把第72㊁73㊁74㊁75小节的弓法改为:第一拍的第三个音符到第二拍的最后一个音符为一弓ꎬ第三拍皆为分弓(如谱例标注所示)ꎬ如此方式可降低运弓难度ꎻ此弓法在弓段的分配上是:从弓根运抵弓尖ꎬ在弓尖段分弓演奏第三拍ꎬ再从弓尖运到弓根ꎬ于弓根分弓演奏下一小节第三拍ꎬ后面亦然反复ꎮ(见谱例5)谱例5四㊁流向远方第78小节至结束ꎬ刻画了一番海浪正徘徊地向远方而去的景象ꎮ从第82到第86小节ꎬ这股动力似断非断ꎬ缠绵不舍ꎬ直至结束带着最后的一波海浪流向无边无际的远方ꎮ因此ꎬ笔者建议以强而饱满的力度来演奏本段ꎬ并且在每个和弦时保持张力ꎬ特别是在演奏结束小节的主和弦时ꎬ应有一种由内往外㊁由近及远的表达ꎮ因此ꎬ在演奏此曲时应当把握好曲式结构及音乐发展的方向ꎬ诠释出巴赫作品应有的精神和灵魂ꎮ注释:[1][波]威尔科米尔斯基.巴赫大提琴组曲版本研究(下)»[J].金毓镇译.人民音乐ꎬ1995(07):44 47.[2]丁相杰.一幅以律动美绘就的乡村风景画 谈巴赫大提琴无伴奏组曲的意境构想[J].齐鲁艺苑ꎬ2000(02):57 58.(责任编辑:崔晓光)921蔡奕程:巴赫第三号无伴奏大提琴组曲前奏曲的演奏诠释。

析巴赫六首《无伴奏大提琴组曲》第一组曲的运弓

张海敏

【期刊名称】《怀化学院学报》

【年(卷),期】2007(026)010

【摘要】巴赫的六首《无伴奏大提琴组曲》在大提琴领域一直被视为佳作.无论从演奏还是艺术美学角度来看都是无可比拟.这部作品充分体现出严谨、均称、优雅的古典美.从以下几个方面分析第一组曲前奏曲运弓特点和音乐特点.

【总页数】2页(P90-91)

【作者】张海敏

【作者单位】浙江师范大学,音乐学院,浙江,金华,321004

【正文语种】中文

【中图分类】J622.3

【相关文献】

1.小提琴和弦运弓技巧——以《巴赫无伴奏组曲G小调第一奏鸣曲》为例 [J], 陈芳

2.巴赫无伴奏大提琴组曲演奏速度、弓法与指法探讨——析保罗.托特里埃版本第

一、第三组曲 [J], 杜西林

3.简析《巴赫大提琴六首无伴奏组曲》 [J], 李冰

4.简析《巴赫大提琴六首无伴奏组曲》 [J], 李冰

5.巴赫《六首无伴奏大提琴组曲》弓、指法探究 [J], 徐琛

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

浅析巴赫无伴奏大提琴组曲作者:陈阳来源:《大观》2015年第09期摘要:本篇论文主要介绍了《巴赫无伴奏大提琴组曲》,本曲是巴洛克时期大提琴的代表作之一,作品强弱对比处理得恰到好处,音乐旋律起伏比较平稳,有很高的思想性喝艺术性。

通过阅读大量的相关资料,结合自己的感悟对这部作品的主题思想和结构进行分析和研究。

并以自己的专业水平在练习过程中遇到的一些问题进行阐述,也对作品的艺术价值与成就进行了归纳说明。

关键词:约翰·塞巴斯蒂安·巴赫;大提琴;无伴奏组曲一提到巴洛克时期的音乐家们,人们最熟悉的要数巴赫了,他是巴洛克时期德国作曲家,其音乐代表了整个巴洛克音乐的最高峰,杰出的管风琴、小提琴、大键琴演奏家,是历史上最重要的音乐家之一。

而本文中提到的这组巴赫大提琴组曲是无伴奏的,他成功并出色地讲大提琴的演奏单独的展现在世人面前,让人们知道大提琴不仅仅是扮演着通奏低音的职位,还可以单独拿出来演奏,在某些旋律片段里有高音的旋律又有低音的伴奏。

可以说是解放了大提琴,取消了大提琴通奏低音的局限性。

这套作品由简单到复杂,逐步升级,可以让大提琴演奏师一步步地练习,逐步提高自己的专业技巧,尤其是第五、六组曲对左、右手要求的高超技巧,在当时已经达到了一个顶峰的高度,即使是在今天,这些技术对于大提琴家来说也是一个严峻的考验。

这套作品还具有深刻的的精神内涵,它的音色接近于人声,旋律连绵不断,优美纯洁。

历代大提琴演奏家对这套作品都有自己不同的感悟。

巴洛克时代的组曲,是由各式古典舞曲所组成的,巴赫的无伴奏大提琴组曲响应了巴洛克时期以通奏低音占主导地位的特点。

巴赫的音乐表达深不可测,内容丰富多彩,所以,不是一种很容易理解的音乐,只有懂得他,才会爱上他。

巴赫的无伴奏大提琴组曲讲究线条轮廓的突出,结构匀称。

每一段旋律都有其特定的意义,演奏的时候让人感觉身心都非常平稳,通奏低音也很接近人声,同人们的呼吸一起,产生共鸣,令人身心愉悦,而不是像其他低音听起来感觉沉重。

S巴赫《无伴奏大提琴第一号组曲》演奏分析…….以萨克斯管版本为例《无伴奏大提琴组曲》因为AnnaMagdalenaBach(巴赫的第二任妻子)原版手抄稿的书写不规范,例如连线的位置太高或太低,谱面连线弧度小、长度短,无法辨识出连线的准确的始点与终点,从而辨识上加大了演奏者演奏技巧的难度,也因为此多种因素,给演奏者在演奏处理上有了更多的自由。

每一位演奏者在时代背景、作曲家创作意图、风格特征等允许的范畴之中,整体把握下,提炼出属于自身演奏个性的处理方式。

但萨克斯管自身管体结构所具有的独特性,对乐曲的文本使用有着一定的要求,也存在一定的局限性。

比如,单旋律声部演奏,基本音域在两个半八度,气息是振动发音的动力,都是萨克斯管特性与局限性之处。

所以,在移植其它优秀音乐作品时,自身的局限性使得必须做一些适宜自身演奏的改变,在尊重原作品的同时,不可避免的存在一些差异性。

A.调性的差异:当谈论巴赫这套《无伴奏大提琴第一号组曲》特点时,调性在组曲中的统一,是一大代表。

大提琴版是建立在G大调上,被誉为“光明”。

而萨克斯管作为定调乐器有着自身鲜明特性,它两个半八度的音域(超吹音技巧除外),成为学习、借鉴其它器乐优秀作品运用时的一大局限。

为了丰富自身的音乐表现能力与技能提升,面对这套作品时,改编者选择了将原调G大调改为适用于萨克斯管音域演奏的F大调,并完整保留组曲各舞曲统一调性的特质,很大程度的尊重作品特点与风格。

但因为萨克斯管是一个定调的木管乐器,选择bE中高音萨克斯管演奏古典独奏作品,那么,谱面移植书写的是F大调,而实际演奏效果是bA大调。

B.音域的差异:在巴洛克时期,对于乐器特性敏感的J·S巴赫,依然当时对非主流乐器、在当时仅属通奏低音乐器的大提琴产生了浓厚的兴趣。

大提琴具备广阔音域从大字组的C音Nd,字三组的E音,谱表基本使用低音谱号记谱。

而萨克斯管以簧片振动的木管乐器,因为其小字组的bB音至小字二组的#F音极其贴近人类歌唱的音域范围,从诞生至今被誉为“极似人声”的管乐器,而萨克斯管则是高音谱号记谱。

巴赫《第一勃兰登堡协奏曲》赏析

巴赫《第一勃兰登堡协奏曲》,是巴赫最知名的协奏曲之一,被誉为”完美的

作品”。

它创作于1720年,欧洲乐坛上轰动一时,并在成为全欧洲最热门的室内

乐曲之一。

巴赫《第一勃兰登堡协奏曲》分为三个乐章,以管风琴独奏为主体,伴以小号、大提琴等奏乐器,体现出巴赫不同于德国浪漫时期那种大胆夸张的艺术风格,而是一种更加稳重的风格,低音部分的节奏结构十分丰富复杂,高音部分的灵动处理也表现出巴赫的技巧高超。

巴赫《第一勃兰登堡协奏曲》的全盛时期,也成就了它的经典地位,而今,它

已成为古典音乐史上不可多得的经典之作。

它具有乐曲形式的精美与结构的恰当,也体现了巴赫雅致的旋律处理与编曲能力,使每个节奏、音符都融入一个完美的世界中,成为“完美的作品”。

巴赫《第一勃兰登堡协奏曲》给室内乐史上留下了不可磨灭的印记,它以其流

畅优美的旋律、巧妙神奇的技巧,完美地表现出来,被誉为古典乐坛上的伟大杰作。

它所体现的思想是:生活的完美和无限的力量被表现在一个完美的室内乐里面,也将古典音乐带入了一个新的时代。

是巴赫未曾有过的革新、创新与崭新的音乐演奏方式。

巴赫六首无伴奏大提琴组曲 bwv1007至1012 中提琴版本巴赫六首无伴奏大提琴组曲 bwv1007至1012 中提琴版本巴赫(Johann Sebastian Bach)是德国音乐史上的巨匠,他的作品横跨巴洛克音乐和古典音乐时期,影响深远。

其中,他的无伴奏大提琴组曲 bwv1007至1012 更是被誉为大提琴音乐的圣经,成为了大提琴演奏艺术的经典之作。

而今天我将结合我自己的观点和理解,通过全面评估,撰写一篇深度和广度兼具的文章,探讨中提琴版本对于这六首组曲的演绎和呈现。

一、为什么选择中提琴版本1.1 针对中提琴的特点进行分析在选择中提琴版本的原因之前,我们首先需要深入了解中提琴的特点。

中提琴作为弦乐器家族中的一员,与大提琴在音域上有所区别,但在演奏技巧和表现力上同样有独特之处。

选择中提琴版本进行演绎,可以为这些组曲带来更加细腻和多样的表现。

1.2 探讨中提琴版本的演奏风格选择中提琴版本的意义还在于可以通过其独特的音色和演奏风格来呈现巴赫的作品,使其具有新的魅力和表现力。

二、中提琴版本的演绎与呈现2.1 针对个别组曲的分析演绎从bwv1007至1012六首组曲中的每一首,分析中提琴版本在演绎上的独特表现,如何突出其音色特点与情感表达。

2.2 比较中提琴与大提琴版本的异同通过与大提琴版本的对比,探讨中提琴版本的独特之处,它如何塑造了全新的音乐形象,并在演绎上有何不同之处。

三、我的个人观点与理解3.1 关于中提琴版本的听后感受在听过中提琴版本之后,我个人对于这些组曲有了怎样的感受,它所带来的音乐享受和情感共鸣。

3.2 对于中提琴版本的意义和价值个人观点下,中提琴版本对于这六首组曲的意义和价值所在,它如何丰富了这些经典作品的表现力和演绎形式。

结尾总结回顾、展望未来通过对中提琴版本对巴赫的六首无伴奏大提琴组曲bwv1007至1012的深入探讨,我们更加全面、深刻地理解了这些古典音乐作品的内涵和魅力。

个人观点下,中提琴版本在展现这些组曲时所体现的独特性和音乐魅力将是未来音乐演奏领域的一大发展方向。

简析巴赫G四首《勃兰登堡协奏曲》的艺术特征巴赫创作的管弦乐作品<勃兰登堡协奏曲)第四首.是其六首协奏曲中最具代表性的一首。

全曲共有三个乐章。

音乐素材简洁统一富有逻辑性.丰满厚重的音乐织体。

使之华丽而丰满。

运用大量对位法、赋格手法,并且将多种创作方法交融一起。

运用于音乐创作之中。

约翰·赛巴斯蒂安·巴赫(Johann Sebastian Bach.1685—1750),德国管风琴家、作曲家、巴洛克音乐风格的杰出代表。

1685年生于爱森那赫市音乐世家。

十八岁起历任多处教堂和宫廷的乐长及管风琴师。

他笃信宗教.把路德派新教的众多赞歌和教会乐,当作自己的创作素材和音乐构思的核心。

由于受资产阶级启蒙思想的影响.他的宗教作品明显地突破了教会音乐的规范,具有丰富的世俗情感和大胆的革新精神。

其创作以复调手法为主,构思严密。

感情内在,富于哲理性和逻辑性,并在德国民族音乐的基础上。

至巴洛克音乐发展于顶峰。

一、巴赫的音乐作品巴赫的创作涉及除歌剧以外的当时所有的音乐作裁。

尽管作品中的大部分早巳散佚,但仍有500多部保留下来。

其中以声乐作品最多,三百首宗教大合唱、二十首世俗大合唱、三部受难曲(取材于(圣经'),以及清唱剧(内容富于戏剧性和史诗性的大型声乐套曲)、弥撒曲(这是一种天主教里所用的复调风格的声乐会曲。

)其中以(b小调弥撒曲》最著名、众赞歌(一种教会众人合唱的赞美诗,为混声四部合唱曲。

十六世纪以后,被改偏为器乐曲或清唱剧。

)等。

晚年著有《赋格的艺术>一书。

器乐作品有管风琴音乐、古钢琴音乐、六部<勃兰登堡协奏曲)、四部管弦乐组曲,以及钢琴协奏曲、由乐队伴奏的小提琴协奏曲、无伴奏小提琴奏鸣曲、无伴奏大提琴组曲、长笛奏鸣曲等。

其中比较主要的代表作包括:<平均律钢琴曲集>、<赋格的艺术>、<勃兰登堡协奏曲>6首、(/b提琴协奏曲》两首、<无伴奏小提琴奏鸣曲与组曲》6首、<无伴奏大提琴奏鸣曲与组曲>6首、(法国组曲》、《英国组曲》、<农民康塔塔>、<咖啡康塔塔>、(马太受难乐>、<b小调弥撒曲》等等。

巴赫法国组曲“法国组曲”是巴赫献给他的第二位妻子安娜的,其中前五首包含在《为安娜.玛格达莲娜的键盘曲集》,第六首是后来追加的。

至于为什么追加一首,只要看看《英国组曲》、《帕提塔》、《勃兰登堡协奏曲》、《独奏小提琴奏鸣曲与组曲》、《无伴奏大提琴组曲》统统都是六首就不难理解了,而且可以认为这是巴赫刻意将其凑成六首。

作品大约写于1722-1725年,主要创作时间仍属于科藤时期(1717-1723),这段时期确实是巴赫创作器乐作品的一个高峰期。

先从整体上看一下这六首组曲。

从调性上来看,前三首为小调,后三首则是大调,大小调平分秋色,既不像六首无伴奏小提小调占多数而略微显得宛转而伤感,也不像六首勃兰登堡协奏曲清一色的大调而显得无比光辉灿烂,总体上比较中性,具有一种平衡感。

法国组曲的主要舞曲样式有很多,其中Allemande,Courante,Sarabande,Gigue存在于每首组曲里,并且有固定的顺序,另外还有其他曲式如Menuet,Gavotte,Bourree,Air,Loure和Polonaise,但并不是每首组曲中都有。

这些舞曲的样式都是典型的早期组曲乐章的组织成分。

和英国组曲每首都有一个Prelude不同,六首法国组曲均没有前奏曲,而是直接由Allemande开始,因而相对篇幅较小,所以也有人将英国组曲称为“大组曲”,而将法国组曲称为“小组曲”。

其实虽然名为法国组曲,但不论是英国组曲还是德国组曲包括这六首法国组曲,从德国的阿勒曼德、法国的库朗特、西班牙的萨拉班德、英国的吉格,都显示出了丰富的国际色彩。

实际上这也是巴赫在音乐创作上的一大特点。

虽然巴赫一生从未离开德国,在一地定居下来就过着几乎足不出户的生活,但在创作上绝不像他在生活上那么单调和保守。

巴赫总是孜孜不倦地从当时以及过去的欧洲各地出色的作曲家的优秀作品中汲取养分和灵感,并发挥自己的聪明才智将不同时期不同地域的音乐要素融合进自己的音乐当中。

第一阶段,魏玛时期:1708年,巴赫前往穆尔豪森担任圣布拉修斯教堂的风琴师,次年娶玛丽亚·巴巴拉为妻,后返回魏玛,出任安斯达公爵宫廷乐队的风琴师兼小提琴师,在这里供职达十年之久。

他从魏玛时期开始就被推崇为大师。

第二阶段,柯登时期:1717年,巴赫前往柯登,出任雷奥博亲王的乐长并获得亲王的宠信,他的许多名作在这个时期写成,1720年在卡尔斯巴德旅行期间,爱妻不幸去世。

第三阶段,莱比锡时期:1724年,巴赫获得莱比锡市立托马斯学校乐监和托马斯教堂等四个教堂的工作,此后27年一直在莱比锡工作,直到逝世,这期间创作了清唱剧、神剧、受难曲及众多的管风琴曲,同时还为每星期的礼拜提供新的宗教曲目,著名的《马太受难曲》、《约翰受难曲》和《平均律钢琴曲集》第二册在此时写成。

六首无伴奏大提琴组曲是巴赫在1717-1723年的黄金时期完成的,在这一时期他生活如意,爱情幸文章来源于/article-4526-1.html福,因此作品也颇丰富。

除大提琴组曲外,其他重要作品还有《勃兰登堡协奏曲》、《英国组曲》、《法国组曲》、《平均律钢琴曲上集》、《两部和三部创意曲》,还有不少奏鸣曲、帕蒂塔协奏曲、管弦乐组曲等。

我们把他这一时期的作品与以前的作品比较一下,就可以发现以下几个特点:

1、世俗性的器乐作品大大超过了宗教性的声乐作品:

2、复调音乐与民间音乐结合得更加紧密:

3、创作技巧的手法大胆扩展。

这种创作内容和技术之问的扩张,实质上是巴赫精神世界发展的结果。

作品更强调人类感情的深入描绘,组曲是巴赫非常喜欢使用的音乐体裁,它是一种器乐套曲形式,是由民间的、宫廷的舞蹈音乐集合而成,在17世纪和18世纪上半叶的德国非常盛行。

德国古典组曲的基本形式由阿勒曼德(Allemande)、库朗特(Courante)、萨拉班德(Sarabande)、和基格(Gigue)四首舞曲组成。

它们自成一体,又各具特点:

1、阿勒曼德(Allemande)是16世纪下半叶起源于德国的一种二拍子舞曲,17世纪上半叶发展成中速、四拍子、复调形式的器乐曲,常用弱起拍,性格庄重,二段体曲式,在德国古典组曲中作为四首舞曲中的第一首。

另外,在德国和瑞士的南部还流行着另一种同名的舞曲,它是一种活泼的三拍子舞曲。

2、库朗特(Courante)是起源于法国的一种舞曲,盛行于17世纪,后逐渐成为复调性的器乐曲。

该舞曲分为法兰西式和意大利式两种,前一种速度较快,用3/2和6/4拍,以附点节奏、弱起拍、长音符结束为特点;后一种用3/4和3/8拍,音符短小,活泼流畅;通常两种方式混用。

库朗特舞曲是古典组曲四首舞曲中的第二首。

3、萨拉班德(Sarabande)源自南美,是16世纪初在西班牙流行的一种舞曲。

它缓慢而庄重,三拍子,第一拍音符比第二拍音符短小,第二拍与第三拍常合为一体,形成一种特殊的切分节奏。

萨拉班德是古典组曲四首舞曲中的第三首。

4、基格(Gigue)是英格兰的民间舞曲,急速活泼,用6/8和12/8拍。

在16世纪后期和17世纪指的是结束剧场演出的活泼性的歌舞节目;18世纪时成为古组曲中的最后部分。

此外,作曲家们还经常会在阿勒曼德之前加上前奏曲(Prelude),在萨拉班德和基格之间加入嘉禾舞曲(Gavtte)、布雷舞曲(Bourree)、波兰舞曲(Polonaise)等。

有时在组曲前冠以前奏曲或托卡塔,在萨拉班德和基格之间插进小步舞曲(Menuet)、布列(Bourree)、加敖特(Gavotte)等等舞曲。

除了前奏曲,所有的舞曲结构都是二部曲式。

我们在演奏组曲时,不能把它当作一种技术性的练习曲,要充分考虑到巴赫在写作作品时的时代与舞曲的具体风格特点。

二、怎样在演奏中把握巴赫大提琴组曲风格

《巴赫大提琴无伴奏组曲六首》这部作品的原始版本上没有表情记号和速度记号,这可以看出巴赫是有意给予演奏者一个二度创作的表现空间。

因此,一百多年来出现了很多不同的演绎模式。

在具体演奏时,怎样才能把握巴赫的风格呢?矛盾是很多的。

例如:在大提琴组曲中,关于使用顿弓和跳弓的问题。

有些演奏者认为:在巴赫时代只使用弯弓,不熟悉直弓,我们今天演奏应该避免使用顿弓和跳弓,否则会导致风格走样。

电有认为:时代前进了,乐器和演奏技术进步了,人们的审美观也在发展,简单的模仿古典形式是不正确的,而真正的模仿古典形式也是不可能的,所以提出演奏巴赫的作品关键在于把握作品的精神,而不局限与当时的某些表现手法。

我们应该充分运用现有的知识和条件,电应该根据今天的时代精神去理解和演奏好巴赫的作品。

西班牙著名大提琴演奏家卡萨尔斯在演奏巴赫的作品时就非常重视“直觉感受”,不拘泥于各种条条框框。

他在大提琴组曲的教学中常常告诫学生,不要机械的托音符,而要表达巴赫音乐作品的思想内容。

他认为巴赫组曲中的每一段舞曲,都有生动而鲜明的特点。

他自己在演奏时,无论是库朗特、小步舞曲、布列、加散特、基格都有栩栩如生的舞曲形象。

他十分强调从一个舞曲向另一个舞曲的过渡变化。

他认为必要时,从不讳忌跳弓和顿弓的使用。

再如:强调巴赫的音乐不一定都要用庄严肃穆的基调来演绎。

当代著名大提琴演奏家米沙一麦斯基说:“对于这部作品,我感觉通常人们总是把巴赫作为一个圣人——当然,巴赫是迄今为止最伟大的圣贤之一,但我相信这位伟大的作曲家还不仅仅如此——18世纪的人们也像其他时代的人们一样拥有许多感情,巴赫是最伟大的浪漫主义者。

他一生养育了20个孩子,我相信他也喜欢佳肴和美酒。

如果人们谴责我演奏的巴赫具有浪漫主义色彩,我认为那是对我的赞赏。

”

精彩纷呈的演绎正如西方现代音乐美学大师德国哲学家伽达默尔在其著作《真理与方法——哲学释义学的基本特征》中提出的“视界融合”的新境界中所说——历史上的艺术作品的作者与现今的理解者各自有各自对意义的判断,各自有各自的“视界”,历史上的视界已摆在那里,而现今的理解者的视界既受自身历史性的局限,但又具有一种非封闭的开放性和变动性。

对一部艺术作品的理解不应该要求理解者完全放弃自己的视界去追求作品的那个历史的视界。

相反,应该要求理解者拓宽自己的视界,使自己现在的视界与岂术作品中所体现

的过去的视界相融合,从而使二者都超越自身,达到一种新的视界进入一种新的理解,整个理论始终贯穿着一种思想,即人对对象的理解中包含着自我理解。

随着时代发展,社会变迁,我们的理解是不同的,甚至连我们呼吸的空气都是不同的。

但是从古至今,艺术家们对人性的探索,对美的创造的执着追求却从没改变。

作为演奏者,要演奏好巴赫无伴奏大提琴组曲,既要准确的体现巴赫作品的时代特征,又要充分的表现演奏者的精神个性,两者郁是不可偏废的。

只有用心去探寻、体验,才能在与巴赫的共鸣中跳出一段属于自己的舞蹈。