人型支原体对喹诺酮类药物耐药的分子机制研究

- 格式:pdf

- 大小:202.59 KB

- 文档页数:2

2.2 喹诺酮类药物按发明先后及其抗菌性能的不同分为四代第一代喹诺酮类产品抗菌谱窄,仅对大肠埃希菌、变形杆菌属、沙门菌属、志贺菌属的部分菌株有中等抗菌活性。

代表药物有:奈啶酸和吡咯酸,因其口服难吸收,疗效不佳,不良反应多,现已完全淘汰。

第二代喹诺酮类药物为吡哌酸(PPA)、新恶酸、甲氧恶喹酸等,属非氟喹诺酮类药物,较第一代抗菌谱有所扩大,对革兰阴性菌的作用较第一代强,对革兰阳性菌和部分绿脓杆菌有一定的作用,因其口服血浆蛋白结合率高,体内不被代谢,尿液中浓度高,不能有效治疗全身感染,因而主要用于治疗尿路感染和肠道感染。

由于不良反应仍较多,故目前除PPA偶用外,其他也已淘汰。

第三代喹诺酮类药物为6-氟-7-哌嗪-4-喹酮类,分子中均含氟原子,故称氟喹诺酮类。

于20世纪80年代问世,不仅抗菌活性大为提高,而且抗菌谱扩大到金葡菌、肺炎链球菌、溶血性链球菌、肠球菌等革兰阳性菌、衣原体、支原体、军团菌及结核杆菌,对革兰阴性菌疗效更佳,综合临床疗效已相似,甚至优于第三代头孢菌素,广泛地应用于临床[2]。

主要品种有:氟哌酸、氧氟沙星、环丙沙星、依诺沙星、培氟沙星、恩诺沙星、洛美沙星、氟罗沙星、托氟沙星、加替沙星、司帕沙星等。

第四代喹诺酮类药物,如克林沙星、莫西沙星、吉米沙星等,其特征与前三代相比,在抗菌活性、抗菌范围、药动学性质和血浆半衰期上都明显改变,C-7位上的氮双环结构,既保留了前三代抗革兰阴性菌的活性,又明显增加了抗革兰阳性菌的活性,对军团菌、支原体、衣原体及铜绿假单孢菌均显示出较强的作用。

8-甲氧基的引入提高了对厌氧菌的抗菌活性,在对抗厌氧菌感染上显示出良好的疗效。

与前三代比较,其药动学性质更趋良好,临床适用范围广,临床疗效甚至超过β-内酰胺类抗生素[3]。

3 喹诺酮类药物的临床应用第一代喹诺酮类抗菌药物因其仅对革兰阴性杆菌有效,口服难吸收,疗效不佳,不良反应又多,现已完全淘汰;第二代喹诺酮类药物除偶用PPA治疗敏感菌引起的尿路感染和肠道感染外,也已基本淘汰。

喹诺酮类结构一、介绍喹诺酮类药物是一种广泛应用于临床的抗菌药物,具有广谱抗菌活性和良好的药代动力学特性。

喹诺酮类结构是一类以喹啉-4-酮环为基础结构的有机分子。

喹诺酮类药物主要通过抑制革兰氏阴性菌的DNA合成酶DNA类II型酶,从而抑制细菌的DNA复制和转录过程,进而导致细菌的生长和繁殖受到干扰。

本文将详细介绍喹诺酮类结构的特征及其与抗菌活性的关系。

二、结构特征2.1 喹啉-4-酮环喹诺酮类药物的基本结构是喹啉-4-酮环,该环具有六个碳原子和一个氧原子。

2.2 扩展环结构喹诺酮类药物还常常在喹啉-4-酮环上引入其他扩展环结构,如环氧、取代基和取代环等。

2.3 戊二酰肼基喹诺酮类药物的另一个重要结构特征是戊二酰肼基,该基团与DNA类II型酶的结合起到了关键作用。

三、喹诺酮类药物的分类3.1 Ⅰ代喹诺酮类药物Ⅰ代喹诺酮类药物包括氧氟沙星、环丙沙星等。

这一代药物的抗菌活性主要针对革兰氏阴性菌。

3.2 Ⅱ代喹诺酮类药物Ⅱ代喹诺酮类药物包括诺氟沙星、左氧氟沙星等。

这一代药物在抗菌活性上相对于Ⅰ代药物有所提高,同时具有更好的药代动力学特性。

3.3 Ⅲ代喹诺酮类药物Ⅲ代喹诺酮类药物包括莫西沙星、加替沙星等。

这一代药物在抗菌活性和耐药性方面都有显著的改进。

四、喹诺酮类药物的抗菌作用机制1.DNA合成酶抑制:喹诺酮类药物与DNA类II型酶结合,使酶的活性受到阻碍,进而抑制细菌的DNA合成。

2.DNA复制的阻断:喹诺酮类药物与DNA双螺旋结构结合,阻止DNA复制过程的进行。

3.转录的抑制:喹诺酮类药物干扰细菌的RNA聚合酶活性,抑制细菌的转录过程。

五、喹诺酮类药物的临床应用5.1 呼吸系统感染喹诺酮类药物对呼吸系统感染的多种病原菌具有良好的抗菌活性,可用于治疗肺炎、支气管炎等疾病。

5.2 泌尿系统感染喹诺酮类药物对泌尿系统感染的致病菌有很好的抗菌效果,可用于治疗尿路感染、前列腺炎等疾病。

5.3 消化系统感染喹诺酮类药物可以有效地治疗胃肠道感染,如伤寒、副伤寒等疾病。

临床上常用者为氟喹诺酮类,有诺氟沙星、依诺沙星、氧氟沙星、环丙沙星等。

近年来研制的新品种对肺炎链球菌、化脓性链球菌等革兰阳性球菌的抗菌作用增强,对衣原体属、支原体属、军团菌等细胞内病原或厌氧菌的作用亦有增强,已用于临床者有左氧氟沙星、加替沙星、莫西沙星等。

一、喹诺酮类抗生素的适应证1.泌尿生殖系统感染:喹诺酮类抗生素可用于肠杆菌科细菌和铜绿假单胞菌等所致的尿路感染;细菌性前列腺炎、淋菌性和非淋菌性尿道炎以及宫颈炎。

诺氟沙星主要用于单纯性下尿路感染或肠道感染。

但应注意,目前国内尿路感染的主要病原菌大肠埃希菌中,耐药株已达半数以上。

2.呼吸道感染:环丙沙星、氧氟沙星等主要适用于肺炎克雷伯菌、肠杆菌属、假单胞菌属等革兰阴性杆菌所致的下呼吸道感染。

左氧氟沙星、加替沙星、莫西沙星等可用于肺炎链球菌和溶血性链球菌所致的急性咽炎和扁桃体炎、中耳炎等,及肺炎链球菌、支原体、衣原体等所致社区获得性肺炎,此外亦可用于革兰阴性杆菌所致下呼吸道感染。

3.伤寒沙门菌感染:在成人患者中喹诺酮类抗生素可作为首选。

4.志贺菌属肠道感染。

5.腹腔、胆道感染及盆腔感染:需与甲硝唑等抗厌氧菌药物合用。

6.甲氧西林敏感葡萄球菌属感染。

喹诺酮类抗生素对甲氧西林耐药葡萄球菌感染无效。

7.部分品种可与其他药物联合应用,作为治疗耐药结核分枝杆菌和其他分枝杆菌感染的二线用药。

二、喹诺酮类抗生素的合理应用1.对喹诺酮类药物过敏的患者禁用。

2.18岁以下未成年患者避免使用喹诺酮类抗生素。

3.制酸剂和含钙、铝、镁等金属离子的药物可减少喹诺酮类抗生素的吸收,应避免同用。

4.妊娠期及哺乳期患者避免应用喹诺酮类抗生素。

5.喹诺酮类抗生素偶可引起抽搐、癫痫、神志改变、视力损害等严重中枢神经系统不良反应,在肾功能减退或有中枢神经系统基础疾病的患者中易发生,因此喹诺酮类抗生素不宜用于有癫痫或其他中枢神经系统基础疾病的患者。

肾功能减退患者应用喹诺酮类抗生素时,需根据肾功能减退程度减量用药,以防发生由于药物在体内蓄积而引起的抽搐等中枢神经系统严重不良反应。

新喹诺酮类药物研究进展(作者:___________单位: ___________邮编: ___________)【摘要】目的观察新喹诺酮类药物的研究进展。

方法通过检索、查阅国内外文献,分析、归纳了新喹诺酮类药物在作用机制、抗菌活性、药代动力学、不良反应、耐药性及未来的研究方向。

结果新喹诺酮类药物较以往前三代,具有更强的抗菌谱、更强的抗菌活性、优良的药动学特征及较低的不良反应。

结论新喹诺酮类药物以其良好的特性,现在以及将来都将在抗感染治疗发挥更好的作用。

【关键词】新喹诺酮类药物;第四代;研究进展【Abstract】 Objective To review the progress of research on fluoroquinolone.Methods The role of action, pharmacokinetics, adverse drug reaction,tolerance and development of fluoroquinolone were analyzed and concluded by reviewing domestic and abroad literature.Results New fluoroquinolone had stronger spectrum of antibacterial and better character of pharmacokinetics,lower ADR than previous fluoroquinolone.Conclusion New fluoroquinolone will play agood role in anti-infection by its good characteristics. 【Key words】New fluoroquinolone;The fourth generation; Progress of research1962年,人们在研究抗疟药氯喹诺酮类药物时,无意中发现了具有中等抗革兰阴性菌活性的中间产物——萘啶酸,至此,诞生了第一代喹诺酮类药物[1]。

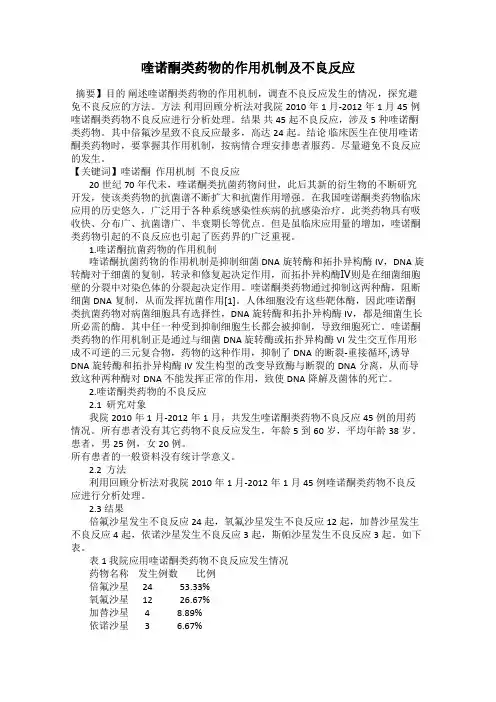

喹诺酮类药物的作用机制及不良反应摘要】目的阐述喹诺酮类药物的作用机制,调查不良反应发生的情况,探究避免不良反应的方法。

方法利用回顾分析法对我院2010年1月-2012年1月45例喹诺酮类药物不良反应进行分析处理。

结果共45起不良反应,涉及5种喹诺酮类药物。

其中倍氟沙星致不良反应最多,高达24起。

结论临床医生在使用喹诺酮类药物时,要掌握其作用机制,按病情合理安排患者服药。

尽量避免不良反应的发生。

【关键词】喹诺酮作用机制不良反应20世纪70年代未,喹诺酮类抗菌药物问世,此后其新的衍生物的不断研究开发,使该类药物的抗菌谱不断扩大和抗菌作用增强。

在我国喹诺酮类药物临床应用的历史悠久,广泛用于各种系统感染性疾病的抗感染治疗。

此类药物具有吸收快、分布广、抗菌谱广、半衰期长等优点。

但是虽临床应用量的增加,喹诺酮类药物引起的不良反应也引起了医药界的广泛重视。

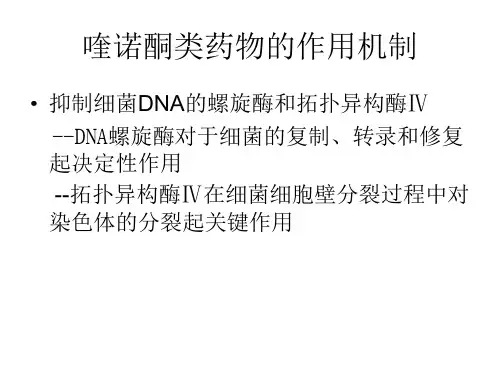

1.喹诺酮抗菌药物的作用机制喹诺酮抗菌药物的作用机制是抑制细菌DNA旋转酶和拓扑异构酶IV,DNA旋转酶对于细菌的复制,转录和修复起决定作用,而拓扑异构酶Ⅳ则是在细菌细胞壁的分裂中对染色体的分裂起决定作用。

喹诺酮类药物通过抑制这两种酶,阻断细菌DNA复制,从而发挥抗菌作用[1]。

人体细胞没有这些靶体酶,因此喹诺酮类抗菌药物对病菌细胞具有选择性,DNA旋转酶和拓扑异构酶IV,都是细菌生长所必需的酶。

其中任一种受到抑制细胞生长都会被抑制,导致细胞死亡。

喹诺酮类药物的作用机制正是通过与细菌DNA 旋转酶或拓扑异构酶VI发生交互作用形成不可逆的三元复合物,药物的这种作用,抑制了DNA的断裂-重接循环,诱导DNA旋转酶和拓扑异构酶IV发生构型的改变导致酶与断裂的DNA分离,从而导致这种两种酶对DNA不能发挥正常的作用,致使DNA降解及菌体的死亡。

2.喹诺酮类药物的不良反应2.1 研究对象我院2010年1月-2012年1月,共发生喹诺酮类药物不良反应45例的用药情况。

所有患者没有其它药物不良反应发生,年龄5到60岁,平均年龄38岁。

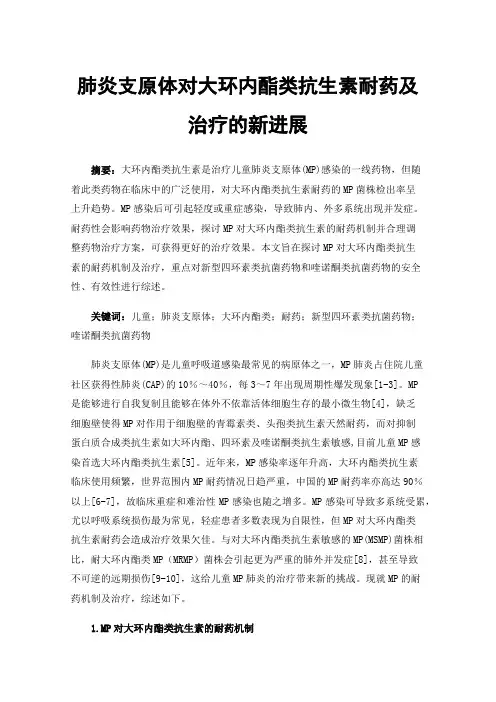

肺炎支原体对大环内酯类抗生素耐药及治疗的新进展摘要:大环内酯类抗生素是治疗儿童肺炎支原体(MP)感染的一线药物,但随着此类药物在临床中的广泛使用,对大环内酯类抗生素耐药的MP菌株检出率呈上升趋势。

MP感染后可引起轻度或重症感染,导致肺内、外多系统出现并发症。

耐药性会影响药物治疗效果,探讨MP对大环内酯类抗生素的耐药机制并合理调整药物治疗方案,可获得更好的治疗效果。

本文旨在探讨MP对大环内酯类抗生素的耐药机制及治疗,重点对新型四环素类抗菌药物和喹诺酮类抗菌药物的安全性、有效性进行综述。

关键词:儿童;肺炎支原体;大环内酯类;耐药;新型四环素类抗菌药物;喹诺酮类抗菌药物肺炎支原体(MP)是儿童呼吸道感染最常见的病原体之一,MP肺炎占住院儿童社区获得性肺炎(CAP)的10%~40%,每3~7年出现周期性爆发现象[1-3]。

MP是能够进行自我复制且能够在体外不依靠活体细胞生存的最小微生物[4],缺乏细胞壁使得MP对作用于细胞壁的青霉素类、头孢类抗生素天然耐药,而对抑制蛋白质合成类抗生素如大环内酯、四环素及喹诺酮类抗生素敏感,目前儿童MP感染首选大环内酯类抗生素[5]。

近年来,MP感染率逐年升高,大环内酯类抗生素临床使用频繁,世界范围内MP耐药情况日趋严重,中国的MP耐药率亦高达90%以上[6-7],故临床重症和难治性MP感染也随之增多。

MP感染可导致多系统受累,尤以呼吸系统损伤最为常见,轻症患者多数表现为自限性,但MP对大环内酯类抗生素耐药会造成治疗效果欠佳。

与对大环内酯类抗生素敏感的MP(MSMP)菌株相比,耐大环内酯类MP(MRMP)菌株会引起更为严重的肺外并发症[8],甚至导致不可逆的远期损伤[9-10],这给儿童MP肺炎的治疗带来新的挑战。

现就MP的耐药机制及治疗,综述如下。

1.MP对大环内酯类抗生素的耐药机制细菌对大环内酯类药物产生耐药的机制主要为:①改变抗生素结合靶位结构,减少结合位点;②产生灭活酶,使抗生素结构改变,失去活性;③改变菌体膜结构,减少抗生素进入;④编码表达外排泵,降低胞内抗生素浓度。

呋喹替尼耐药的原理

呋喹替尼耐药的原理是指细菌通过某种机制发展出对呋喹替尼的抗药性,从而导致该药物对细菌的杀菌效果下降或失效。

呋喹替尼是一种广谱抗菌药物,属于氟喹诺酮类药物。

它通过干扰细菌DNA复制和转录过程,抑制细菌的生长和增殖,从而达到杀菌作用。

然而,长期或不适当使用呋喹替尼可能导致细菌产生耐药性。

呋喹替尼抗菌作用的关键靶点是细菌DNA酶类,特别是DNA旋转酶IV型和DNA降解酶II型。

细菌细胞内的这些酶是维持DNA拓扑结构的重要酶,对细菌生长和复制至关重要。

呋喹替尼通过结合并抑制这些酶的活性,阻碍了细菌DNA的拓扑结构维持,最终导致细菌死亡。

呋喹替尼耐药主要是由细菌的突变和基因转移导致的。

细菌突变可能改变细菌DNA酶的结构或功能,使呋喹替尼难以与其结合,从而减弱药物对细菌的杀菌效果。

此外,细菌也可以通过基因转移获取耐药性基因,使其具备对呋喹替尼的抗药性。

为了延缓呋喹替尼的耐药发展,需要合理使用该药物,避免滥用和不必要的使用。

此外,科学家也在研发新型抗菌药物,以应对呋喹替尼耐药问题。

喹诺酮类抗菌药物耐药机制王宁【期刊名称】《山东畜牧兽医》【年(卷),期】2015(036)007【总页数】2页(P74-75)【作者】王宁【作者单位】山东省泰安市岱岳区畜牧兽医局 271000【正文语种】中文【中图分类】S859.79+6喹诺酮类抗菌药物属化学合成药物,主要通过抑制菌体内DNA旋转酶及拓扑异构酶IV活性,最终抑制DNA合成而发挥抗菌作用。

依据药物的化学结构、抗菌作用以及体内过程可将此类药物分为一、二、三及四代。

第一代为萘啶酸,第二代代表药物为吡哌酸,氟奎诺酮类药物为第三代,第四代又称为新奎诺酮类。

依据嗜水性又可分为亲水性和疏水性两类。

各代之间抗菌谱、抗菌强度以及作用对象存在不同[1]。

整体上看,奎诺酮类药物抗菌谱广、对革兰阴性菌抗菌活性强、体内部分广且剂型多样化,在临床抗感染过程中、尤其是多重耐药菌治疗中得到广泛应用。

但近年来,临床分离菌株,尤其是大肠埃希菌对其耐药率显著提高。

从分子水平上看,靶基因及非靶基因的多点突变,是大肠埃希菌针对奎诺酮类药物耐药的主要分子事件。

从生化机理上看,细菌体内药物累积浓度降低、药物作用的靶酶或靶位点改变以及质粒介导耐药,是耐药的主要机制[2]。

Nikaido等人于1994年研究报道,大肠埃希菌针对奎诺酮类药物耐药,与菌体内药物累积浓度减少有关[9]。

国内方治平等人于2005年采用葡萄糖与能量抑制剂氰氯苯踪分别作用于敏感及耐药菌株后,通过荧光测定法检测菌体内奎诺酮类药物浓度,亦发现敏感菌株体内药物浓度显著高于耐药菌株,且MIC差异为160-1280倍,亦证明累积浓度下降,是大肠埃希菌耐药的关键环节之一。

此种机制主要涉及细菌胞膜结构的改变以及外排系统的存在。

1.1 大肠埃希菌外膜通透性改变膜孔蛋白为大肠埃希菌菌体外膜蛋白(outer membrane protein,OMP)的一种,以三聚体镶嵌在细胞外膜的脂质层中并和胞外相通,形成胞内胞外物质交换的通道。