社会危害性与刑事违法性的关系与解决

- 格式:docx

- 大小:29.50 KB

- 文档页数:18

易混淆学问点归纳一.重要法律名词要熟记民事违法行为行政违法行为刑事违法行为刑法刑罚侵权惩治严峻社会危害性刑事违法性应受刑罚惩罚性制裁主刑附加刑依法自律法律救助法律服务机构法律救济诉讼敢于并擅长弘扬社会主义法治精神二.易混淆学问点1.违法的含义:违法行为是指出于过错违反法律、法规的规定,危害社会的行为。

2.违法的类别:依据违反法律的类别,违法行为分为民事违法行为、行政违法行为和刑事违法行为。

3.犯罪的基本特征,社会危害性、刑事违法性和应受刑罚惩罚性是犯罪的三个基本特征4.刑罚的种类:主刑和附加刑5.未成年人获得法律帮助的方式和途径有哪些?(1)通过法律服务机构来维护合法权益。

(2)可以寻求国家的法律救济。

(3)通过运用诉讼手段,通过打官司讨回公道。

6.青少年如何与违法犯罪作斗争?(擅长斗争的要求?)在面对违法犯罪时,我们要擅长斗争,在保全自己削减损害的前提下,奇妙的借助他人和社会的力气,实行机灵敏捷的方式,同违法犯罪作斗争。

常见的方法有:刚好拨打110报警电话,;记住违法犯罪分子的体貌特征;寻求其他人的帮助等。

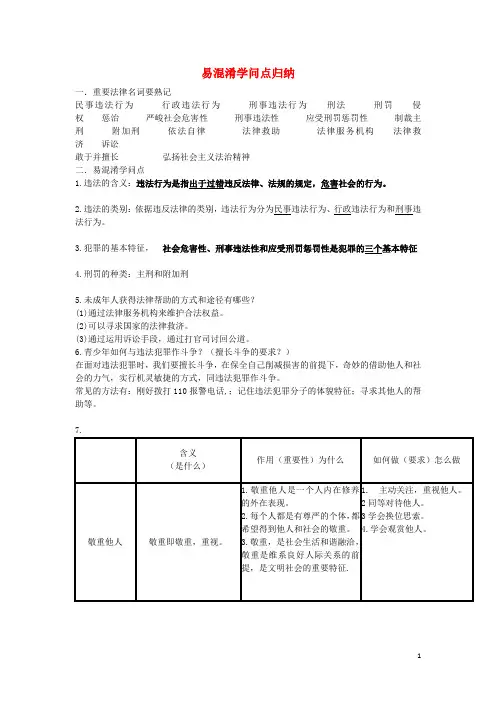

7.8.社会主义核心价值观对诚信的详细要求:(如何践行诚信)(1)树立诚信意识,要真诚待人,信守承诺。

(2)运用诚信才智,应遵循伦理原则和法律要求,又敬重他人隐私。

(3)珍惜个人的诚信记录,大力弘扬诚信文化,共同营造以”诚恳守信为荣,以见利忘义为耻”的良好社会风尚。

9.如何理解诚信(难点)诚信是社会主义核心价值观在公民个人层面的一个价值准则,是一种道德品质和规范,是中华民族的传统美德。

诚信也是一项民法原则。

10.民法意义上的诚信的要求?(新题)诚信也是一项民法原则,民法意义上的诚信原则更强调人们在社会生活中,讲信用,守诺言,诚恳不欺。

13.关于网络15.什么是社会化?如何理解人的成长就是不断社会化的过程?社会化是指一个人从最初的自然生物个体转化为社会人的过程。

通过父母的抚育与同伴的帮助,老师的训诲和社会的关爱等,我们的学问不断丰富,实力不断提高,规则意识不断增加,价值观念日益养成,我们逐步成长为一个合格的社会成员。

![社会危害性的价值评价[1]](https://uimg.taocdn.com/26615cd676a20029bd642de1.webp)

社会危害性的价值评价任岚 *[内容提要]: 社会危害性作为犯罪行为的本质属性,其首先应属于法律概念的范畴,其次也应属于社会学概念的范畴,它是我们认识和研究犯罪这一社会现象的基本出发点。

本文试图通过阐述社会危害性概念的沿革,以及通过挖掘社会危害性价值评价的社会根基,以“价值“这一哲学概念作为切入点,通过公众对犯罪行为的价值评判对犯罪行为的社会危害性进行研究。

一.社会危害性的概念犯罪的社会危害性的概念,起源于刑事古典学派以犯罪的客观社会危害作为衡量犯罪的客观尺度的认识。

最早提出这一概念的贝卡利亚指出:“什么是衡量犯罪的真正标尺,即犯罪对社会的危害。

”①贝卡利亚还根据犯罪对社会危害的性质,相应地把犯罪分为三类:“有些犯罪直接地毁伤社会或社会的代表;有些犯罪从生命、财产或名誉上侵犯公民的个人安全;还有些犯罪则属于与公共利益要求每个公民应做和不应做的事情相违背的行为”。

①在此,贝卡利亚实际上是把犯罪的社会危害性分成三种类型:一是对国家利益的侵犯;二是对个人利益的侵犯;三是对社会利益的侵犯。

贝卡利亚从国家、个人、社会三个角度对犯罪进行社会评价,深刻地揭示犯罪的社会危害性的内涵,具有十分重大的意义。

此后,德国刑法学家费尔巴哈提出了权利侵害论,认为犯罪的本质和犯罪的侵害方面在于对主观权利的侵害。

刑法的任务乃是对主观权利进行保护,并相应保障公民的自由。

“应该指出,费尔巴哈的权* 020********* 无锡市钱荣路58号214063 679 0510----88387126①(意)贝卡利亚著《论犯罪与刑罚》中国大百科全书出版社1993年版第35页利侵害说是从罪行法定主义中引伸出来的,他具有限定被扩张的犯罪概念的作用。

而且,费尔巴哈的权利侵害说摒弃了中世纪将犯罪视为邪恶,将道德责任与法律责任混为一谈的犯罪概念,从法律上严格界定犯罪的范围,具有一定的历史进步意义”。

②19世纪初,贝恩鲍姆提出了法益侵害说,该学说也是现代西方刑法学界对社会危害性的主流学说。

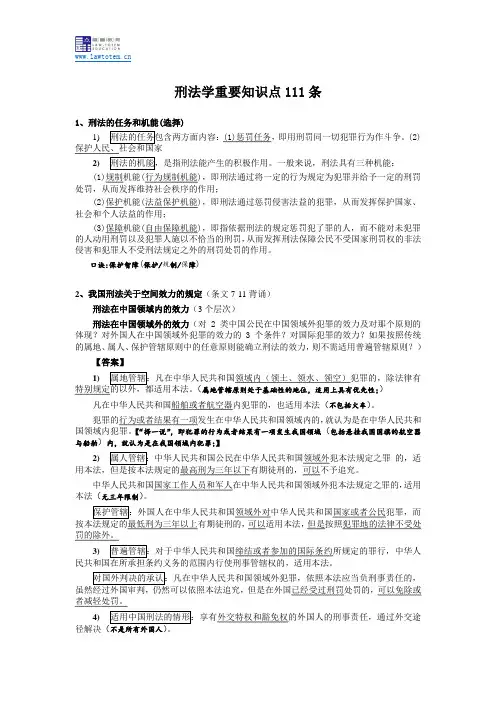

刑法学重要知识点111条1、刑法的任务和机能(选择)1)刑法的任务包含两方面内容:(1)惩罚任务,即用刑罚同一切犯罪行为作斗争。

(2)保护人民、社会和国家2)刑法的机能,是指刑法能产生的积极作用。

一般来说,刑法具有三种机能:(1)规制机能(行为规制机能),即刑法通过将一定的行为规定为犯罪并给予一定的刑罚处罚,从而发挥维持社会秩序的作用;(2)保护机能(法益保护机能),即刑法通过惩罚侵害法益的犯罪,从而发挥保护国家、社会和个人法益的作用;(3)保障机能(自由保障机能),即指依据刑法的规定惩罚犯了罪的人,而不能对未犯罪的人动用刑罚以及犯罪人施以不恰当的刑罚,从而发挥刑法保障公民不受国家刑罚权的非法侵害和犯罪人不受刑法规定之外的刑罚处罚的作用。

口诀:保护智障(保护/规制/保障)2、我国刑法关于空间效力的规定(条文7-11背诵)刑法在中国领域内的效力(3个层次)刑法在中国领域外的效力(对2类中国公民在中国领域外犯罪的效力及对那个原则的体现?对外国人在中国领域外犯罪的效力的3个条件?对国际犯罪的效力?如果按照传统的属地、属人、保护管辖原则中的任意原则能确立刑法的效力,则不需适用普遍管辖原则?)【答案】1)属地管辖:凡在中华人民共和国领域内(领土、领水、领空)犯罪的,除法律有特别规定的以外,都适用本法。

(属地管辖原则处于基础性的地位,适用上具有优先性;)凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的,也适用本法(不包括火车)。

犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的,就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。

【“择一说”,即犯罪的行为或者结果有一项发生我国领域(包括悬挂我国国旗的航空器与船舶)内,就认为是在我国领域内犯罪;】2)属人管辖:中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的,适用本法,但是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的,可以不予追究。

中华人民共和国国家工作人员和军人在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的,适用本法(无三年限制)。

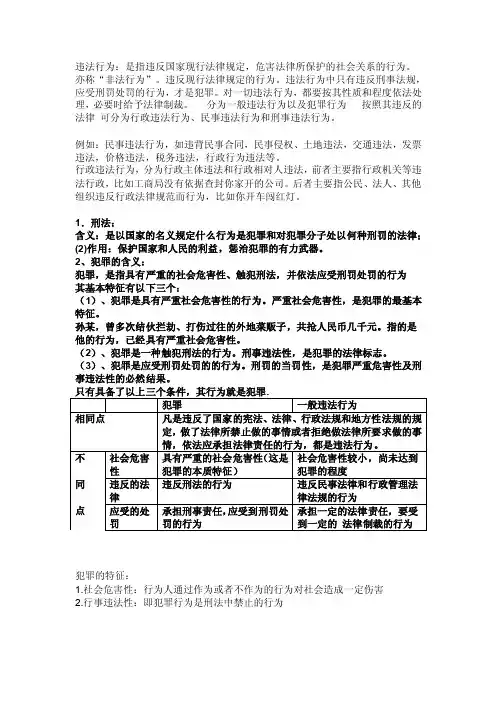

违法行为:是指违反国家现行法律规定,危害法律所保护的社会关系的行为。

亦称“非法行为”。

违反现行法律规定的行为。

违法行为中只有违反刑事法规,应受刑罚处罚的行为,才是犯罪。

对一切违法行为,都要按其性质和程度依法处理,必要时给予法律制裁。

分为一般违法行为以及犯罪行为按照其违反的法律可分为行政违法行为、民事违法行为和刑事违法行为。

例如:民事违法行为,如违背民事合同,民事侵权、土地违法,交通违法,发票违法,价格违法,税务违法,行政行为违法等。

行政违法行为,分为行政主体违法和行政相对人违法,前者主要指行政机关等违法行政,比如工商局没有依据查封你家开的公司。

后者主要指公民、法人、其他组织违反行政法律规范而行为,比如你开车闯红灯。

1.刑法:含义:是以国家的名义规定什么行为是犯罪和对犯罪分子处以何种刑罚的法律;(2)作用:保护国家和人民的利益,惩治犯罪的有力武器。

2、犯罪的含义:犯罪,是指具有严重的社会危害性、触犯刑法,并依法应受刑罚处罚的行为其基本特征有以下三个:(1)、犯罪是具有严重社会危害性的行为。

严重社会危害性,是犯罪的最基本特征。

孙某,曾多次结伙拦劫、打伤过往的外地菜贩子,共抢人民币几千元。

指的是他的行为,已经具有严重社会危害性。

(2)、犯罪是一种触犯刑法的行为。

刑事违法性,是犯罪的法律标志。

(3)、犯罪是应受刑罚处罚的的行为。

刑罚的当罚性,是犯罪严重危害性及刑事违法性的必然结果。

犯罪的特征:1.社会危害性:行为人通过作为或者不作为的行为对社会造成一定伤害2.行事违法性:即犯罪行为是刑法中禁止的行为3.应受刑法惩罚性:即犯罪是依照刑法规定,应当受到刑罚处罚的行为,但是,行为人的危害行为虽属于刑法规定禁止的行为,但情节显著轻微,其社会危害尚未达到应当受刑罚处罚的程度,法律不认为是犯罪。

一般违法与犯罪的区别与联系区别:1、社会危害性大小不同。

2、触犯的法律类型不同。

从客观方面来看,构成犯罪要求行为人所实施的行为触犯了刑法的有关规定;违法则是触犯《治安管理处罚法》等关于行政管理方面法律法规的行为。

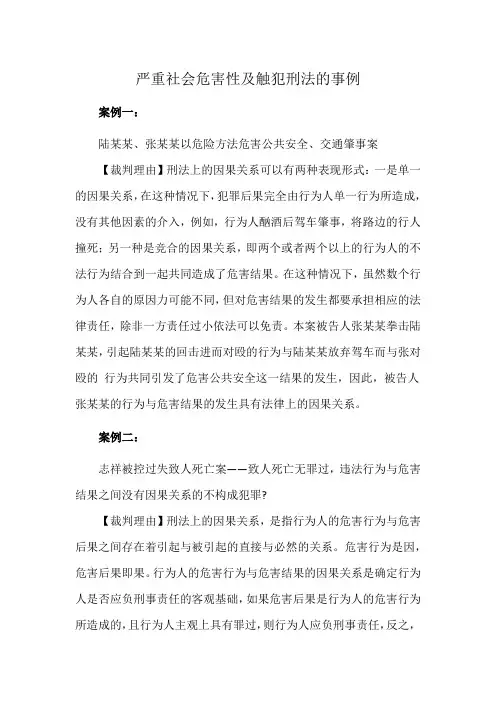

严重社会危害性及触犯刑法的事例案例一:陆某某、张某某以危险方法危害公共安全、交通肇事案【裁判理由】刑法上的因果关系可以有两种表现形式:一是单一的因果关系,在这种情况下,犯罪后果完全由行为人单一行为所造成,没有其他因素的介入,例如,行为人酗酒后驾车肇事,将路边的行人撞死;另一种是竞合的因果关系,即两个或者两个以上的行为人的不法行为结合到一起共同造成了危害结果。

在这种情况下,虽然数个行为人各自的原因力可能不同,但对危害结果的发生都要承担相应的法律责任,除非一方责任过小依法可以免责。

本案被告人张某某拳击陆某某,引起陆某某的回击进而对殴的行为与陆某某放弃驾车而与张对殴的行为共同引发了危害公共安全这一结果的发生,因此,被告人张某某的行为与危害结果的发生具有法律上的因果关系。

案例二:志祥被控过失致人死亡案——致人死亡无罪过,违法行为与危害结果之间没有因果关系的不构成犯罪?【裁判理由】刑法上的因果关系,是指行为人的危害行为与危害后果之间存在着引起与被引起的直接与必然的关系。

危害行为是因,危害后果即果。

行为人的危害行为与危害结果的因果关系是确定行为人是否应负刑事责任的客观基础,如果危害后果是行为人的危害行为所造成的,且行为人主观上具有罪过,则行为人应负刑事责任,反之,则不负刑事责任。

原则上讲,只有当行为人的危害行为对危害结果的发生起直接的决定性作用时,危害行为与危害后果之间才具有刑法上的因果关系。

行为人的行为受外部条件的影响而产生危害结果的,如果该外部条件起决定性作用(主要原因力),行为人一般不应对该外部条件引起的危害后果负刑事责任。

如甲将乙打成轻伤,乙在医院抢救过程中因救治不当死亡的,甲只对乙轻伤的后果负刑事责任,而对死亡的后果不负刑事责任。

被告人穆志祥虽然私自对车辆进行改装,致使车辆高度违反了交通管理法规的规定。

但这一行为本身并不能直接引起乘客张木森死亡的后果,不是导致张木森死亡的直接原因。

张木森死亡的直接原因是触电,引起触电的直接原因一是李学明所接照明线路高度不符合安全用电的套户线路对地距离;二是其所接电线接头处无绝缘措施,使电线接头裸露处放电。

刑法学(1)章节重难点问题解答2(第4-7章)1.怎样认识犯罪的基本特征?答:我国刑法中的犯罪,就是指严重危害我国社会,触犯刑法并且应受刑罚处罚的行为。

从我国刑法的规定可以看出,犯罪具有以下三个基本特征:(1)犯罪是严重危害社会的行为,即具有相当严重的社会危害性。

行为具有严重的社会危害性,是犯罪最本质最基本的特征。

所谓严重社会危害性,即是指行为对刑法所保护的社会关系造成这样或那样严重损害的特性。

犯罪的本质就在于它危害了国家和人民的利益,危害了社会主义社会。

(2)犯罪是触犯刑律的行为,即具有刑事违法性。

违法行为有各种各样的情况,有的是民事、经济违法行为,有的是行政违法行为。

犯罪也是一种违法行为,但不是一般的违法行为,而是违反刑法即触犯刑律的行为,是刑事违法行为。

(3)犯罪是应受刑罚处罚的行为,即具有应受刑罚惩罚性。

任何违法行为,都要承担相应的法律后果。

对于违反刑法的犯罪行为来说,则要承担刑罚处罚的法律后果。

如果一个行为不应当受刑罚处罚,也就意味着它不是犯罪。

犯罪的以上三个基本特征是紧密结合的。

一定的社会危害性是犯罪最基本的属性,是刑事违法性和应受惩罚性的基础;而社会危害性如果没有达到违反刑法、应受刑罚处罚的程度,也就不构成犯罪。

因此,这三个基本特征都是必要的,是任何犯罪都必然具备的。

这三个基本特征把犯罪与不犯罪、犯罪与其他违法行为区别开来。

2.怎样理解犯罪概念的意义?答:犯罪概念的意义表现在它是统一认定犯罪和划分罪与非罪界限的总标准:一个行为究竟是犯罪或者不是犯罪,是犯罪还是其他违法行为,是犯罪还是错误,从总体上说,就看这个行为是不是具有一定的社会危害性,并且是否达到触犯刑律、应受刑罚处罚的程度。

如果一个行为具有严重的社会危害性、触犯了刑律、应当受到刑罚处罚,那么这个行为就是犯罪,反之,则不属于犯罪。

3.什么是犯罪构成?犯罪构成与犯罪概念的关系怎样?答:犯罪构成,就是指刑法规定的,决定某一具体行为的社会危害性及其程度,而为该行为构成犯罪所必须具备的一切主观要件和客观要件的有机统一的整体。

刑法笔记第一章刑法概述第二章刑法的基本原则第一节概述第二节罪刑法定原则第三节法律面前人人平等原则第四节罪责相适应原则第三章刑法的效力范围第一节刑法的空间效力一、概念和原则(概念:对地对人的效力解决刑事管辖的范围问题)(原则:各国社会政治和历史传统不同有:属地原则、属人原则、保护原则、普遍原则。

四个各有缺陷,各国予以综合采纳)二、属地管辖《刑法》第6条第一款规定,凡在中华人民共和国领域内犯罪的,除法律有特别规定的以外,都适用本法。

涉及两方面:1、“中华人民共和国领域内”的含义:是指我国领域内的全部空间区域,具体;领陆、领水、领空(空气空间,非外层空间),此外,依国际条约和惯例,我国领土的自然延伸(a、我国的船舶、飞机或其他航空器b、我国的驻外使馆)属于领域内的犯罪情形有a、犯罪行为与结果都发生在我国境内。

b、行为国内,结果国外。

c、行为国外,结果国内2、“法律特别规定除外“,是指即使我国内犯罪,法律特殊规定,此不适用我国刑法。

法定情形:a、11条关于”享有外交特权和豁免权的外国人的刑事责任,通过外交途径解决“b、90条规定民族区域自治地方的补充变更规定。

c、刑法施行以后国家立法机关制定特别刑法的规定。

d、我国香港、澳门特别行政区基本法的例外规定。

三、属人管辖 7条1款规定我国公民在国外犯罪的适用,但最高刑3年以下可以不追究。

7条2款规定,国家工作人员和军人在国外犯罪,适用。

四、保护性管辖刑法8条“外国人领域外对我国国家或公民按本法规定最低刑3年以上,可适用,犯罪地法不认犯罪的除外“五、普遍管辖 9条规定,我国缔结的条约和国际惯例规定的罪行,依此所承担的义务范围行驶管辖权的,适用本法。

第二节刑法的时间效力一、生效时间:1、公布时。

2、公布后一段。

二、失效时间:1、国家立法机关宣布失效2、自然失效三、溯及力:刑法溯及力是指,刑法生效后,对其生效前的未经审判或者判决尚未生效的行为是否适用的问题。

如适用,有溯及力,如不适用,无溯及。

犯罪本质二元论新说犯罪本质一元论把社会危害性作为犯罪的唯一本质特征,把应受刑罚惩罚性看做社会危害性和刑事违法性的当然结果,不仅使得犯罪三特征之间的逻辑关系存在矛盾,而且不能科学地解释犯罪与犯罪构成、犯罪与刑罚之间的关系。

重新认识应受刑罚惩罚性的含义,把应受刑罚惩罚性作为犯罪的主观特征,把社会危害性作为犯罪的客观特征,即犯罪本质二元论,不仅使犯罪三特征之间的逻辑关系更加严密,而且能科学地解释犯罪、犯罪构成、刑罚等诸范畴之间的关系。

标签:犯罪;本质;应受刑罚惩罚性;社会危害性;刑事违法性犯罪具有三个基本特征,即:犯罪是一种严重危害社会的行为,具有严重危害性;犯罪是一种触犯刑事法律规范的行为,具有刑事违法性;犯罪是一种应当受到刑罚处罚的行为,具有刑罚当罚性。

犯罪的三个基本特征紧密相联,并不是相互孤立、彼此割裂的。

其中,严重危害性是具有决定性意义的犯罪本质特征,刑事违法性和刑罚当罚性特征都是从这一本质特征中派生而来并由本质特征所决定的。

上述关于犯罪三特征(即社会危害性、刑事违法性和应受刑罚惩罚性)及其相互关系的观点是目前我国刑法界的通说(姑且称之为犯罪本质一元论)。

笔者虽赞成犯罪三特征论,但对三特征在犯罪中的地位及其相互关系却有不同看法。

笔者认为社会危害性和应受刑罚惩罚性均是犯罪的本质特征(姑且称之为犯罪本质二元论),是第一位的;刑事违法性是犯罪的法律特征,是第二位的。

一、犯罪本质一元论的缺陷分析(一)犯罪本质一元论关于犯罪三特征关系的表述存在严重的逻辑错误从本质上来看,刑罚当罚性的犯罪特征,也是从犯罪的严重危害性中派生出来的,它与刑事违法性一样,都以严重的社会危害性为前提条件,是由犯罪的本质特征决定的。

同时,刑罚当罚性又是犯罪严重危害性及刑事违法性的必然结果。

根据上述观点,如果认为应受刑罚惩罚性是从社会危害性中派生出来的,并且是社会危害性和刑事违法性的必然结果,那么在逻辑上应受刑罚惩罚性即是属于社会危害性和刑事违法性的下位概念,不能也不应该同上位概念社会危害性和刑事违法性并列在一起作为犯罪的三个特征之一,所以通说关于犯罪三特征的地位及相互关系的表述存在严重的逻辑错误。

论法定犯视域下刑事违法性摘要:现阶段关于刑事违法性的探究、讨论已成为刑法学界的热点话题之一。

它与民事违法性、行政违法性、刑法学中的社会危害性等概念的关系问题在学界也是众说纷纭,由刑事违法性引申出的对于违法性认识错误问题在司法实践中的处理原则还有待商榷。

在各部门法协同治理社会问题的情形下,现代刑事领域下的刑事违法性应具有独立地位,以更好地发其作用和价值。

关键词:刑事违法性;整体法秩序;违法性认识;错误;犯罪引言我国最初设立法定犯的目的是将违反行政法和涉及经济类犯罪的行为纳入《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)打击的范围,加大了《刑法》的打击范围,由此也导致了刑法和行政法之间的界限变得模糊不清。

近年来“刑行交叉”问题引发学界对法秩序统一性的思考,经济犯罪、财产犯罪与行政法和民法的关系,以及不同部门法之间的界限,追根究底是刑事违法性如何判断,即民事违法和行政违法以及刑事违法的界限问题以及行为人主观上有无违法性认识,刑法理论界和实务界均对此展开了讨论。

刑事违法性认识本是一个古老的话题,但近年来几起关于“违法性认识错误”的案件,尤其是“深圳王某饲养鹦鹉案”“天津赵某某非法持枪案”[1]将违法性研究问题推向热潮,不管是理论界还是实务界、立法过程中还是司法过程中,人们开始对传统刑法中对违法性认识的处理规则“不知法不免责”这一古老谚语重新进行审慎,对其中的“法”是指刑法还是民法或其他法这一命题进行了重新思考,也就是对法秩序是整体统一还是可以存在差异的进行探讨,在我国《刑法》以打击故意犯罪为原则、打击过失犯罪为例外的背景下,对部分法定犯中不存在违法性认识的行为人即主观上不具有犯罪故意的情形是否要以《刑法》进行规制的问题,在错综复杂的法律体系背景下探讨刑事违法性恰逢正时。

一、刑事违法性的概念(一)刑法规范违反说该说认为,刑事违法性是指行为违反刑法规范的属性,刑法作为规定定罪和量刑的规范性科学,对刑法的违反即是触犯《刑法》条文所规定的罪名。

犯罪的社会危害性是犯罪的本质属性,一种行为如果不具有严重的社会危害性,就不能被认定为犯罪行为,也就不能追究行为人的刑事责任。

换言之,行为是否具有严重的社会危害性是区分罪与非罪、此罪与彼罪,确定行为人刑事责任之有无及大小的根本标准,因此,在办案中,全面分析、判断具体案件及罪名的社会危害性具有十分重要的意义。

但在司法实践中,要正确把握体现在具体案件事实、具体罪名背后的模糊、隐性的社会危害性却并非易事,本文拟对司法实践中如何正确判断犯罪的社会危害性这个问题进行初步探讨。

一、问题的提出案例一:被告人许某,男,1963年9月8日生, 1986年4月因犯流氓罪被判处有期徒刑三年六个月,1989年9月刑满释放。

1996年12月31日因犯奸淫幼女罪被判处有期徒刑八年,附加剥夺政治权利两年, 2003年10月29日刑满释放。

2007年6月16日11时许,被告人许某窜至该市某旅社,见被害人方某(出生于1998年12月1日)与其弟弟正在旅社门口玩耍,便从背后将方某抱住,解开衣扣,将手从衣领处伸入方某的胸部,方某大哭,被告人许某捂住其嘴巴,继续摸方的胸部,方的弟弟见状大哭,数分钟后,方某母亲王某到门口查看,被告人许某便放开方某顾自逃离现场,后被王某抓获。

本案对被告人许某的行为系猥亵儿童行为并无异议,争议的焦点是被告人许某行为的社会危害程度是否符合构成犯罪所要求的严重程度,一种观点认为,综合被告人许某主客观方面的各种因素考虑,其行为社会危害性严重,应受刑罚惩罚,构成猥亵儿童罪;另一种观点认为符合《刑法》第13条“但书”的规定,属情节显著轻微,不够成犯罪。

案例二:被告人詹某,男,1976年3月13日出生。

2007年2月15日下午2时许,被告人詹某怀疑妻子张某与某理发店员工“小伟”有染,遂到店内找叫“小伟”。

因“小伟”不在,被告人詹某就用随身携带的自制尖刀胁持店内客人雷某,逼迫其他人员将“小伟”找来,并威胁说如果五分钟内不找到“小伟”,就用刀刺雷某。

刑法概论————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:第一编犯罪的一般理论第一章犯罪的概念和构成第一节犯罪认定的基础——犯罪概念一、我国刑法第13条规定的犯罪概念二、犯罪的特征:ﻫ(一)形式特征1、犯罪是人的行为,主体是人2、犯罪行为是人的外在活动3、犯罪是人的意识和意志支配的活动(二)实质特征(基本特征)1、社会危害性——本质特征2、刑事违法性——法律特征3、应受刑罚惩罚性——后果特征第二节犯罪认定的基本标准——犯罪构成示例:第238条[非法拘禁罪]: 非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的第15条第2款:过失犯罪,法律有规定的才负刑事责任。

第17条:已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。

已满十四周岁不满十六周岁的人,犯放意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的,应当负刑事责任。

一、犯罪构成的概念犯罪构成是刑法规定的,决定某一行为的社会危害性及其程度而为该行为构成犯罪所必须具备的一系列主客观要件的总和。

1、犯罪构成是一系列主客观要件的有机统一2、犯罪构成的要件,是能够说明并决定行为的社会危害性及其程度,而为该行为构成犯罪所必需的事实特征3、犯罪构成的要件由刑法加以规定犯罪构成的共同要件分为四个:犯罪主体、犯罪客观方面、犯罪主观方面、犯罪客体二、犯罪构成的意义以及与犯罪概念的关系(一)意义:区分罪与非罪、此罪与彼罪、重罪与轻罪的法律依据(二)关系:犯罪概念是犯罪构成的基础,犯罪构成是犯罪概念的具体化,但二者的功能和作用不同。

第二章犯罪构成要件第一节犯罪主体要件一、犯罪主体的概念犯罪主体是实施危害行为依法应当负刑事责任的自然人和单位。

二、自然人犯罪主体要件——刑事责任能力(一)刑事责任能力含义: 行为人辨认自己行为的性质、意义、后果并控制自己行为而对自己行为负刑事责任的能力。

1 / 18 目 录 引言2 一、社会危害性与刑事违法性的理论综述2 (一)对现今相关观点的简析2 1.我国刑法学通说观点2 2.对“社会危害性”不同观点3 (二)社会危害性的理论渊源及概念3 1.社会危害性的理论渊源3 2.社会危害性的概念分析4 (三)社会危害性的特点分析5 1.社会历史性5 2.抽象性5 (四)刑事违法性的理论渊源和概念分析6 1.刑事违法性的理论渊源6 2.刑事违法性的概念分析6 (五)刑事违法性的特点分析6 1.相对稳定性6 2 / 18

2.明确性7 二、社会危害性与刑事违法性的关系7 (一)社会危害性与形式违法性在刑事立法上的关系7 1.二者在应然层面上的关系7 2.二者在实然层面上的关系8 (二)社会危害性与刑事违法性在刑事司法上的关系表现8 1.刑事违法性表征社会危害性9 2.社会危害性是刑事违法性的补充9 (三)社会危害性与刑事违法性的对立统一10 三、提出相应的解决办法11 (一)在刑事立法上的具体方案11 1.刑事立法的明确性、前瞻性、合理性11 2.法律修正的实时性和及时性12 3.加强立法解释12 4.建立有效的立法建议机制12 (二)在刑事司法上的具体方案13 1.坚持罪刑法定13 3 / 18

2.坚持社会危害性与刑事违法性的辩证统一标准13 3.反对越权司法解释13 4.完善陪审制度14 参考文献14 谢 辞15 1 / 18

社会危害性与刑事违法性的关系与解决 摘要:社会危害性理论是我国刑法学理论的核心概念之一,它与刑事

违法性的冲突是客观的,也是其受到广泛诟病的根源之一。社会危害性与刑事违法性之间的冲突,有着深刻的价值观上的根源和立法、司法中的具体表现。伴随着社会危害性体系性地位的转变,应当在立法上坚持社会危害性在司法上坚持刑事违法性, 同时发挥社会危害性的出罪功能。社会危害性理论的功能转变为出罪式::作为实质违法性的判断标准和阶段,它的有无决定行为是否具有违法性;它的大小,决定是违法还是犯罪。本文通过分析从社会危害性和刑事违法性的对立统一关系,并对二者对立性的缓解提出建议。

关键词:社会危害性;刑事违法性;关系;建

Abstract:The theory of social harmfulness is one of the core concepts of

the theory of criminal law in China. It is the objective of the conflict between criminal law and criminal law. It is also one of the causes of the widespread criticism. The conflict between the social harmfulness and the criminal law has a profound value concept, the root of the legislation and the specific performance of Si Fazhong. With the change of social harmfulness system, it should adhere to the legislation of the social harmfulness in the judicial adhere to the criminal law, and play the social harmfulness of the crime. The function of the theory of social harmfulness has changed into the crime type: as the judgment standard and the stage of the substantive law of the nature, it has not decided whether the behavior is illegal or not. In this paper, through the analysis of the relationship between the social harmfulness and the criminal violation of the unity of opposites, and the two opposition to ease the recommendations. 2 / 18

Key words: social harmfulness; criminal violation; relationship;

suggestion

引言 刑事违法性与社会危害性是我国刑法理论中的一对基本范畴,二者之关系论与我国刑法理论中的许多基本问题紧密相关。因此,正确理解与处理二者之间的关系,对于完善我国刑法理论和实现我国刑事法治具有重大意义。传统的刑法理论过分地强调二者的统一,而近年来又有学者过分地强调二者的对立。导致这两种极端性观点的根源在于我国刑法理论采取的是“犯罪的单层次审查机制”。在犯罪的成立上,采取的是一个标准的,一次性的,平面性的审查结构。因此,传统的刑法理论只会看到刑事违法性与社会危害性的统一,并且竭力维护这种统一,而否认二者的对立。而在“犯罪的单层审查机制”的理论下,一旦发现了二者的对立,又必然会过分地强调这种对立。法律意义上的社会危害性应当以社会意义上的社会危害性为基础,社会意义上的社会危害性经过国家的理性选择后,才能上升为法律意义上的社会危害性。法律意义上的社会危害性具有稳定性,与刑事违法性之间是统一的;而社会意义上的社会危害性则相反,具有不稳定性,不可避免地会与刑事违法性发生冲突。

一、社会危害性与刑事违法性的理论综述 (一)对现今相关观点的简析 1.我国刑法学通说观点 我国刑法学通说观点认为:社会危害性和刑事违法性是对立统一的关系。具体来说,对于刑法的立法者在立法时,必须以罪行的社会危害性为基础,因为“立法者的意志不是随意性的产物”,对不具有社会危害性的行为,立法者不能纳入刑法的规制范围中,反而,对于社会上普遍认为具有社会危害性的行为,立法者必须将其纳入刑法的规制范围内,否则刑法将不能保护公民的正当权利。所以社 3 / 18

会危害性和刑事违法性在立法过程中就是天然统一的。而在刑法确立后,社会危害性就体现在刑法的法条中,当判定某一违法行为违反刑法后,不仅仅是这一行为在形式上违反了刑法的条文规定,而且在实质上,具有刑法条文所体现出来的社会危害性。但社会危害性与刑事违法性也有对立的一面,不是所有具有社会危害性的行为都纳入了刑法,也不是刑法规定的罪行都具有严重的社会危害性。

2.对“社会危害性”不同观点 对社会危害性与刑事违法性关系的关注是在新《刑法》颁布之后的,新《刑法》中的罪刑法定原则让学术界对刑法学通说观点产生质疑。比如李海东博士认为,刑法学通说中的“社会危害性”在司法中没有实质性功能,有名无实,对社会危害性的认定依赖于刑事违法性。他认为,内容决定形式,在对两个问题关系的判定上,内容第一,形式第二,而刑法学通说的观点去反过来了,成了“形式决定内容”,即刑事违法性决定了社会危害性。而陈兴良教授对社会危害性也有不同看法,一是认为社会危害性有缺陷,是一个超范围的概念且不具有实体性,不能量化其标准。其次,社会危害性这一概念不是刑法专属的,民事法和行政法规定的违法行为同样包含具有社会危害性的行为。

(二)社会危害性的理论渊源及概念 1.社会危害性的理论渊源 任何理论的提出到发展和应用,都经历了很长的时间,社会危害性理论的起源也是如此。最先提出社会危害性理论的是意大利刑法学家贝卡利亚,他提出了衡量犯罪的标准,即对社会的危害性。此后,费尔巴哈也对犯罪的标准提出了自己的看法,他用对权力的侵害来解释这一标准。但最终将社会危害性发展为理论的是前苏联,前苏联建立的社会主义政权为体现社会主义的优越性,并与西方资本主义划清界限,将犯罪的本质认为是社会危害性,并将这一理论应用于司法实践。

1922年苏联《刑法典》第6条将犯罪归结为对苏维埃制度的威胁和一切危害社会的行为。为维护其阶级统治和意识形态,苏联的刑法完全没有法律形式, 4 / 18

失去了刑法的本来意义和存在价值。这就使得前苏联几乎用人治代替了法制,法律在苏联变得虚无缥缈。在前苏联,公民的自由和权利被任意侵犯,最典型的例子就是斯大林的肃反运动(也成为大清洗运动),任何人都可以被扣上叛徒的帽子而被直接处死,没有经过任何审判。所以,如果以社会危害性代替刑法的形式,将使得法律失去明确的标准,变成统治阶级的政治工具。从1930年后期开始,苏联学者开始反思其刑法的虚无主义,其中杜尔曼诺夫就有过精辟的论述:“如果犯罪的实质是社会危害性,那么犯罪的形式特征就是违法性”。这一观点逐渐在前苏联得到认可。我国在建国初期,一切学习苏联,刑法的虚无主义也曾在我国蔓延,“文化大革命”同苏联的“大清洗”运动一样,都是虚无主义的恶果。1979年,我国在刑法中加入了罪行法定的概念,刑法的真正意义和价值才逐渐开始体现。

2.社会危害性的概念分析 对于社会危害性有两种观点,一种观点从事实角度出发,认为社会危害性是对社会造成危害的客观事实性后果;另一种是属性说,认为社会危害性是给社会带来不利后果的属性。本文更倾向于后者,第一种观点没有区分社会危害性和社会危害,社会危害是对社会造成不利后果的客观事实,应该是社会危害性的具体表现。第二种观点可以阐述社会危害性的概念,所谓社会危害性就是对社会秩序和社会关系造成危害的特殊属性。

对于社会危害性的概念可以从这几个方面理解,首先是对社会产生不利后果的行为,本文认为只有严重的社会危害性的行为才能定为犯罪,要区分社会危害性的行为和具有犯罪特征的社会危害性行为。其次,根据刑法理论,应从自然犯和法定犯两个方面区分社会危害性。最后,看待社会危害性要联系国家形态、社会背景等多方面因素,不同社会发展阶段的社会危害性是不同的,所以必须要考虑多方面因素才能准确把握社会危害性。