对虾白斑综合症病毒病

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:1

对虾常见病害及防治一、生物性病害生物性病害亦称为生物因子致病,其致 病生物包括病毒、细菌、-部分真菌和原生动 物。

此外,还有捕食生物引起的生物性敌害。

在养殖过程中虾池可能会出现捕食性敌害生 物,其中危害性最大的是甲壳类中的背尾白虾 和鱼类。

一旦发现养殖池中有捕食性敌害生物, 应立即进行清除。

(一)病毒性疾病该病是因病毒感染而引起的疾病。

病毒 病一旦发生,将给养殖带来严重的危害,必须 要加强预防。

下面对日本对虾常见的病毒性病 害予以介绍。

1.对虾中肠腺坏死杆状病毒病。

中肠腺 坏死杆状病毒,属杆状病毒科,无包涵体,肠 感染病毒。

病虾中肠腺白浊,活力差,漂浮在 水面。

该病毒可以随死亡的上皮细胞破碎后放 出病毒粒子,感染其他上皮细胞,在病虾晚期 肉眼可见其肝胰腺变白,被感染的病虾苗从腹 部可见到肝胰腺和中肠腺变白混浊。

同时可能 有革兰氏阴性菌并发感染,其对成虾的危害相 对较小。

一般用显微镜采用"暗视野观察法” 来诊断此病。

该病目前尚无特效药物可医治, 必须采取预防措施。

2.肠呼吸道病毒病。

肠呼吸道病毒病也 称为类呼肠孤病毒,常与别的病原(病毒、真 菌或细菌)并发,造成综合症状。

病虾厌食、 嗜睡、活动能力差,体表与鳃的附着物增多, 腹部肌肉混浊,常并发细菌感染。

肝胰腺变白、 萎缩或坏死,但不是其特有症状防治方法:对亲虾必须严格进行检疫, 以防带进病原,对已被感染的病虾要进行清除,降低养殖密度,对养殖池及T .具必预进行消毒。

该病主要以防为主,至今未有有效的治疗药物。

3.传染性皮下及造血组织坏死病。

传染性皮下及造血组织坏死病毒,属细小病毒科,该病毒感染外胚层组织,如鳃、表皮、前肠和 后肠上皮细胞、神经索、神经节和中胚层器官, 如造血组织、触角腺、性腺、淋巴器官、结缔 组织、横纹肌,在宿主细胞核内形成包涵体。

该病毒病是一种慢性病,病虾身体变形。

成虾个体大小悬殊,有许多虾体很小,但死亡 率不高,养不大,损失比虾死亡还大,因病虾 一直要吃饲料,同时也浪费水电及人力等,如 发现,应当机立断及早处理。

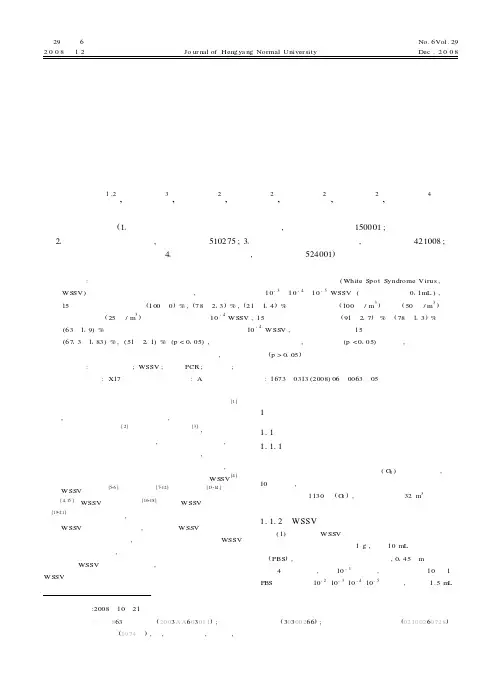

第29卷第6期2008年12月衡阳师范学院学报Jo ur nal of Hengya ng Normal Univer sity No.6Vol.29Dec .2008凡纳滨对虾在不同实验条件下感染白斑综合症的研究潘忠诚1,2,王芳宇3,何建国2,赵志英2,翁少萍2,付小哲2,陈国良4(11哈尔滨工程大学化工学院环境工程系,黑龙江哈尔滨 150001;21中山大学生命科学院,广东广州 510275;31衡阳师范学院生命科学系,湖南衡阳 421008;41广东湛江海茂公司,广东湛江 524001)摘 要:本研究目的是探讨在不同实验条件下的凡纳滨对虾人工感染白斑病毒(White Spot Syndrome Virus ,WSSV)的死亡率变化。

研究结果如下,当凡纳滨对虾感染10-3、10-4、10-5WSSV (每尾注射剂量011mL ),15天后的死亡率分别为(100±0)%,(78±213)%,(21±114)%。

当养殖在高(100尾/m 3)、中(50尾/m 3)和低密度组(25尾/m 3)的凡纳滨对虾感染10-4WSSV ,15天后的死亡率分别为(91±217)%、(78±113)%、(63±119)%。

在相同养殖密度下的凡纳滨对虾感染10-4WSSV ,雌虾组和雄虾组15天后的死亡率分别为(6713±1183)%,(51±211)%(p <0105),白天的死亡率比晚上的低,差异显著(p <0105)。

另外,凡纳滨对虾注射感染的死亡率与投喂感染的死亡率比较,差异不显著(p >0105)。

关键词:凡纳滨对虾;WSSV ;巢式PCR ;死亡率;人工感染中图分类号:X17文献标识码:A文章编号:1673—0313(2008)06—0063—05 凡纳滨对虾是世界人工养殖的三大对虾品种之一[1]。

当今,凡纳滨对虾在中国的人工养殖,大都从原来的土池养殖经过改造成地膜养殖[2]或高位池养殖模式[3],这种养殖模式不但提高单位面积的对虾产量,同时节约养殖资源,但高位池养殖系统也具有易暴发细菌和病毒性疾病,同时高位池养殖系统的养殖废水未经处理直接排放到邻近的海域,势必给近海环境造成污染。

刀额新对虾原代淋巴细胞培养及其感染白斑综合征病毒(WSSV)的病理特征国子娟;王印庚;荣小军;廖梅杰;郭华荣;韩倩【摘要】为深入了解对虾白斑综合征病毒(WSSV)的致病机理和体外培养的对虾细胞对WSSV的敏感性,实验以1.5 ×L-15培养基培养刀额新对虾原代淋巴细胞,待细胞形成单层后接种WSSV,通过倒置显微镜、荧光显微镜、透射电子显微镜观察接种病毒后细胞的病理变化.结果显示,使用1.5 ×L-15培养基培养对虾淋巴组织,3h 后可观察到有细胞迁出,并能迅速形成单层,36 h后细胞的迁出汇合率可达80%,且能存活20 d以上.接种WSSV 24 h后,出现病变的细胞变圆、漂浮,细胞之间的网状结构消失,最后细胞破碎、溶解;接种WSSV 48 h后Hoechst 33342染色结果显示,感染的细胞核深染,且变形、膨大;电镜下,细胞核内含大量成簇分布的杆状病毒,细胞器被挤向细胞边缘,细胞膜轮廓模糊.研究表明,纯化的病毒粒子接种体外培养的淋巴细胞,能够使其产生明显病理变化,证明了WSSV对体外培养的淋巴细胞具有感染力,并且可在淋巴细胞中增殖.【期刊名称】《水产学报》【年(卷),期】2014(038)004【总页数】9页(P584-592)【关键词】刀额新对虾;白斑综合征病毒(WSSV);淋巴组织;原代细胞培养;感染;病理【作者】国子娟;王印庚;荣小军;廖梅杰;郭华荣;韩倩【作者单位】中国水产科学研究院黄海水产研究所,农业部海洋渔业可持续发展重点实验室,山东青岛266071;上海海洋大学水产与生命学院,上海201306;中国水产科学研究院黄海水产研究所,农业部海洋渔业可持续发展重点实验室,山东青岛266071;中国水产科学研究院黄海水产研究所,农业部海洋渔业可持续发展重点实验室,山东青岛266071;中国水产科学研究院黄海水产研究所,农业部海洋渔业可持续发展重点实验室,山东青岛266071;中国海洋大学生命学院,山东青岛266003;中国海洋大学生命学院,山东青岛266003【正文语种】中文【中图分类】S941.41随着我国改革开放,对虾养殖业在20世纪80年代得到了快速发展,成为我国沿海农村经济的支柱产业之一。

对虾白斑综合症病毒病(white spot syndrome virus disease)

【病原】该病病原为对虾白斑综合症病毒(white spot syndrome virus,WSSV)。

该

病是由白斑综合症杆状病毒复合体引发的一种综合性病症。

白斑综合症杆状病毒复合体主要有皮下及造血组织坏死杆状病毒、日本对虾杆状病毒、系统性外胚层和中胚层杆状病毒及白斑杆状病毒等。

【症状】病虾一般是停止摄食,行动迟钝,体弱,弹跳无力,漫游于水面或伏在池边、池底不动,很快死。

病虾体色往往轻度变红或暗红或红棕色,部分虾体的体色也不会改变。

发病初期可在头胸甲上见到针尖样大小白色斑点,数量不是很多,需注意观察才能见到。

并且可见对虾肠胃还充满食物,头胸甲不易剥离。

病情严重的虾体较软,白色斑点扩大甚至连成片状。

有严重者全身都有白斑,有部分虾伴肌肉发白,肠胃也没有食物,空空的,用手挤压甚至能挤出黄色液体,头胸甲很容易剥离。

病虾的肝胰脏肿大,颜色变淡且有糜烂现象,血凝时间长,甚至不凝。

【流行及危害】对虾白斑综合症病毒病病程急,一般虾池发病后2-3天,最多也不过7天可使全池虾死亡。

病虾小者体长4厘米,大者7-8cm以上。

该病主要是水平传播,经口感染,即由于病虾把带毒的粪便排入水体中,污染了水体或饵料。

健康的虾吞食后感染,或健康的虾吞食病虾、死虾后感染,或使用发病池塘排出的污水而感染等。

白斑病也常继发弧菌病,使病虾死亡更加迅速,死亡率也更大。

发病前期水体理化因子变化较大,pH值在一天中的变化甚至超过0.5,水体的透明度较小,有机物的耗氧量较大。

【防治方法】预防措施:做好养殖池塘的清淤、消毒及培水;选择健康无病毒的虾池进

行放养;饲养管理过程中要注意水质及各种理化因子的变化,保持水体的相对稳定;投喂营养全面的颗粒饲料。