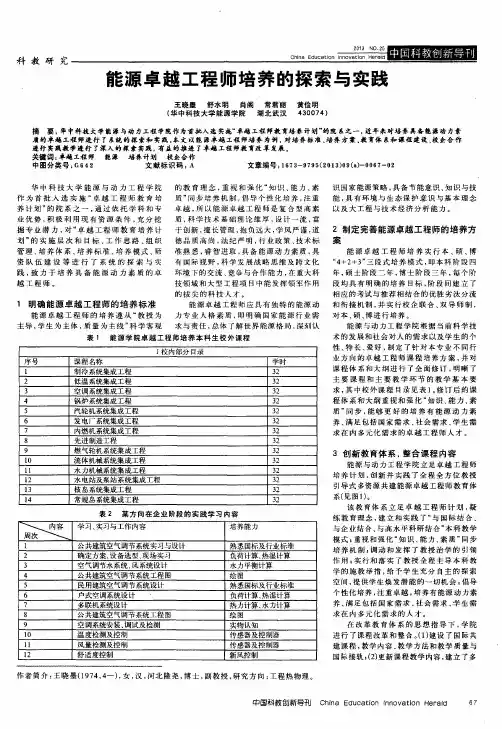

002-华中科技大学-35-陈汉平-三位一体新能源科学与工程学科创新型人才培养实践教学体系

- 格式:doc

- 大小:47.50 KB

- 文档页数:2

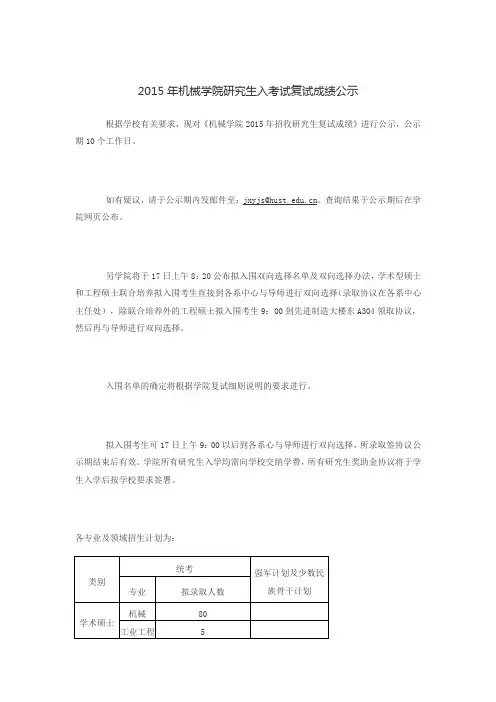

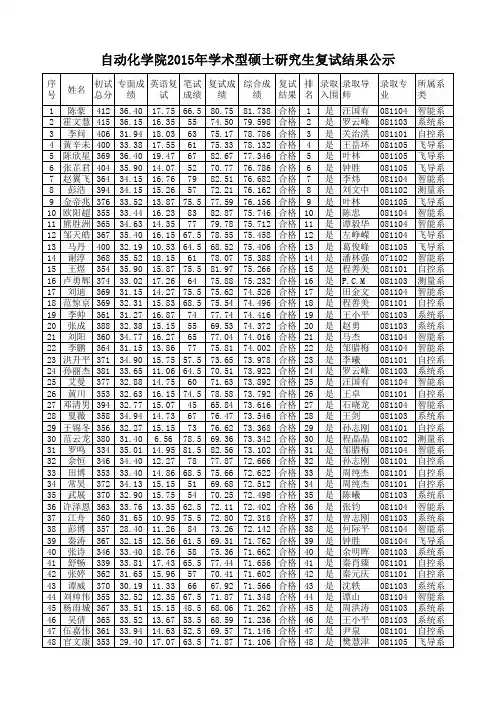

2015年机械学院研究生入考试复试成绩公示

根据学校有关要求,现对《机械学院2015年招收研究生复试成绩》进行公示,公示期10个工作日。

如有疑议,请于公示期内发邮件至:jxyjs@。

查询结果于公示期后在学院网页公布。

另学院将于17日上午8:20公布拟入围双向选择名单及双向选择办法,学术型硕士和工程硕士联合培养拟入围考生直接到各系中心与导师进行双向选择(录取协议在各系中心主任处),除联合培养外的工程硕士拟入围考生9:00到先进制造大楼东A304领取协议,然后再与导师进行双向选择。

入围名单的确定将根据学院复试细则说明的要求进行。

拟入围考生可17日上午9:00以后到各系心与导师进行双向选择,所录取签协议公示期结束后有效。

学院所有研究生入学均需向学校交纳学费,所有研究生奖助金协议将于学生入学后按学校要求签署。

各专业及领域招生计划为:

复试成绩:

机械学院2015年3月16日。

网络教育专科起点本科学分制人才培养计划华中科技大学网络教育机械设计制造及其自动化(机电一体化)专业专起本培养计划一、培养目标本专业培养适应我国社会主义现代化建设和信息化社会需要,具备机电一体化基础知识及应用能力,能在工业生产第一线从事机械电子专业领域内的设计制造、科技开发、应用研究、运行管理及经营销售等方面工作的应用型人才。

二、基本规格要求1. 具有一定的人文社会科学和自然科学基本理论基础;2. 较系统地掌握本专业领域宽广的技术理论基础知识;3. 具有本专业必需的计算、实验、测试、文件检索和基本工艺操作等基本技能;4. 掌握本专业领域内所必要的专业知识。

三、参考学程年限2.5~5学年四、毕业学分计划总学分:130学分毕业学分:必修课程和实践环节≥80学分培训选修课程50学分五、学位与学位课程授予学位:工学学士学位课程:大学英语机械设计机械制造技术基础机电传动控制六、教学进程表(详见附表1)七、培训选修课程安排表(详见附表2)附表1华中科技大学网络教育教学进程表院(系):机械科学与工程学院专业:机械设计制造及其自动化(机电一体化)层次:专起本参考学程:2.5~5学年注:1. 备注栏中“”为学位课程,“▲”为教育部统考课程,“△”为职业素养类课程。

2. 符合“学校本科毕业生授予成人学士学位实施办法”中的学位条件者,授予工学学士学位。

3. 相同名称课程专科段成绩80分以上的,可免考。

附表2华中科技大学网络教育培训选修课程安排表院(系):机械科学与工程学院专业:机械设计制造及其自动化(机电一体化)层次:专起本参考学程:2.5~5学年华中科技大学网络教育材料成型及控制工程专业专起本培养计划一、培养目标本专业培养具备材料成型及控制学科、机械学科及计算机学科有关的基础理论知识与应用能力,能够从事材料成型及计算机应用领域的科学研究、教学、技术开发、设计制造、试验研究、企业管理和经营等方面工作,适应市场经济发展的富有创新精神的应用型人才。

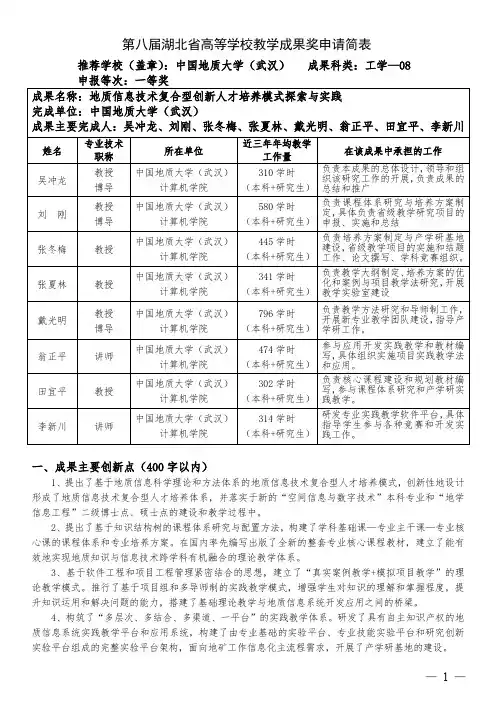

第八届湖北省高等学校教学成果奖申请简表推荐学校(盖章):中国地质大学(武汉)成果科类:工学—08一、成果主要创新点(400字以内)1、提出了基于地质信息科学理论和方法体系的地质信息技术复合型人才培养模式,创新性地设计形成了地质信息技术复合型人才培养体系,并落实于新的“空间信息与数字技术”本科专业和“地学信息工程”二级博士点、硕士点的建设和教学过程中。

2、提出了基于知识结构树的课程体系研究与配置方法,构建了学科基础课—专业主干课—专业核心课的课程体系和专业培养方案。

在国内率先编写出版了全新的整套专业核心课程教材,建立了能有效地实现地质知识与信息技术跨学科有机融合的理论教学体系。

3、基于软件工程和项目工程管理紧密结合的思想,建立了“真实案例教学+模拟项目教学”的理论教学模式。

推行了基于项目组和多导师制的实践教学模式,增强学生对知识的理解和掌握程度,提升知识运用和解决问题的能力,搭建了基础理论教学与地质信息系统开发应用之间的桥梁。

4、构筑了“多层次、多结合、多渠道、一平台”的实践教学体系。

研发了具有自主知识产权的地质信息系统实践教学平台和应用系统,构建了由专业基础的实验平台、专业技能实验平台和研究创新实验平台组成的完整实验平台架构,面向地矿工作信息化主流程需求,开展了产学研基地的建设。

— 1 —二、成果主要内容概述(1000字以内)当前信息化已成为国家战略,并处于核心的地位,是创新驱动发展的动力。

地矿行业信息化也已经纳入国家发展规划,急需大量既懂专业领域知识,又懂信息技术的复合型人才。

由于地矿行业涉及地、矿、油、冶金、有色、核、水利、水电和交通等十大部门,其专业繁多、学科跨度大,而目前国内外缺乏这种复合型人才的培养途径和机制,严重影响了地矿工作信息化的快速深入发展。

针对国家的迫切需求,我们结合学校的专业优势,进行了地质信息技术复合型创新人才培养模式和途径的探索性研究,其中包括对培养目标、教学计划、培养方式与途径的创新与实践。

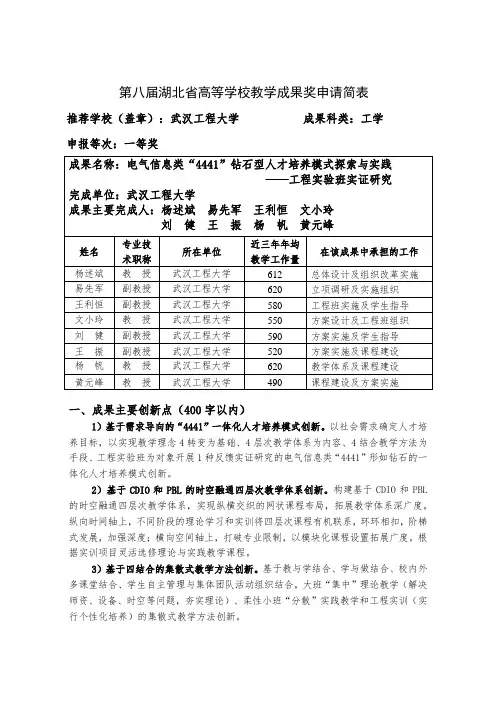

第八届湖北省高等学校教学成果奖申请简表推荐学校(盖章):武汉工程大学成果科类:工学申报等次:一等奖一、成果主要创新点(400字以内)1)基于需求导向的“4441”一体化人才培养模式创新。

以社会需求确定人才培养目标,以实现教学理念4转变为基础、4层次教学体系为内容、4结合教学方法为手段、工程实验班为对象开展1种反馈实证研究的电气信息类“4441”形如钻石的一体化人才培养模式创新。

2)基于CDIO和PBL的时空融通四层次教学体系创新。

构建基于CDIO和PBL 的时空融通四层次教学体系,实现纵横交织的网状课程布局,拓展教学体系深广度。

纵向时间轴上,不同阶段的理论学习和实训将四层次课程有机联系,环环相扣,阶梯式发展,加强深度;横向空间轴上,打破专业限制,以模块化课程设置拓展广度,根据实训项目灵活选修理论与实践教学课程。

3)基于四结合的集散式教学方法创新。

基于教与学结合、学与做结合、校内外多课堂结合、学生自主管理与集体团队活动组织结合,大班“集中”理论教学(解决师资、设备、时空等问题,夯实理论)、柔性小班“分散”实践教学和工程实训(实行个性化培养)的集散式教学方法创新。

二、成果主要内容概述(1000字以内)智能信息化的21 世纪需要大量具有工程实践和创新能力的电气信息类工程技术人才,培养专业知识结构合理、工程实践能力强、富有创新意识和团队合作精神的工程创新型人才势在必行。

武汉工程大学在2012年湖北省教学成果二等奖的基础上,以省级教研项目(2014301)和校级教研项目(X2014041、X2011018)为依托,依据CDIO、PBL及工程教育认证等理论,按信息时代人才需求确定培养目标,以转变教学理念为基础、构建教学体系为内容、改革教学方法为手段、工程实验班开展为实证的主题线索开展探索与研究。

实现了三化一制(小班化、工程化、个性化、导师制)为基础的教学理念的四个转变,即教学以学生为中心、大类专业与通识教育结合的专通才融合教育、四个课堂交互融合延伸及教学班与导师制结合的转变,激发教师和学生教与学的主观能动性,为实现人才培养目标夯实基础;以工程为导向、项目驱动为手段,构建了实施基础教育、专业基础教育、专业教育、综合素质教育的时空融通四层次并行递进式课程体系和实验、实习、设计、创新四层次递进深入式实践教学体系,纵横交织的教学体系增加教学的深广度,为实现人才培养目标做实教学内容;实施了四结合的人才培养教学方法改革:教与学紧密结合(夯实理论基础)、学与做紧密结合(加强理论与实践融合)、校内外多课堂紧密结合(提高工程实践与创新能力)、学生自主管理与集体团队活动组织紧密结合(提升综合素质),为实现培养目标提供手段保障;通过教学理念的转变,将四层次教学体系、四结合教学方法贯穿于工程实验班学生的培养过程中,个性化制订三年教学计划及实施方案,采用集散式方法教学,经过3年的实证,取得了较好的培养效果。

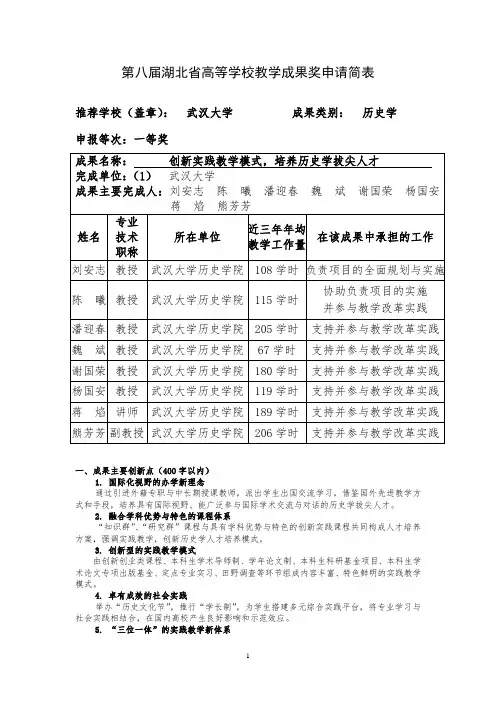

第八届湖北省高等学校教学成果奖申请简表推荐学校(盖章):武汉大学成果类别:历史学申报等次:一等奖一、成果主要创新点(400字以内)1. 国际化视野的办学新理念通过引进外籍专职与中长期授课教师,派出学生出国交流学习,借鉴国外先进教学方式和手段,培养具有国际视野、能广泛参与国际学术交流与对话的历史学拔尖人才。

2. 融合学科优势与特色的课程体系“知识群”、“研究群”课程与具有学科优势与特色的创新实践课程共同构成人才培养方案,强调实践教学,创新历史学人才培养模式。

3. 创新型的实践教学模式由创新创业类课程、本科生学术导师制、学年论文制、本科生科研基金项目、本科生学术论文专项出版基金、定点专业实习、田野调查等环节组成内容丰富、特色鲜明的实践教学模式。

4. 卓有成效的社会实践举办“历史文化节”,推行“学长制”,为学生搭建多元综合实践平台,将专业学习与社会实践相结合,在国内高校产生良好影响和示范效应。

5. “三位一体”的实践教学新体系围绕课程实践、科研实践、社会实践构建“三位一体”实践教学新体系,培养历史学拔尖人才,成效显著。

二、成果主要内容概述(1000字以内)本成果坚持以唯物史观为指导,在1999年至2010年武汉大学历史学基地班人才培养模式探索与实践基础上,围绕历史学拔尖人才培养这一主要目标,坚持以学生为本,进一步借鉴世界一流高校办学经验和教育模式,高度重视实践教学的作用与地位,在课程实践、科研实践、社会实践等方面推出一系列创新举措,构建一套科学合理的实践教学新体系。

一是坚持国际化办学理念。

高度重视历史学人才培养的国际化,引进外籍专职教师开设多门全英文专业课程、聘请外国专家进行中长期授课;为学生搭建各种出国交流学习的平台,将“请进来”与“送出去”相结合,培养具有国际视野、能广泛参与国际学术交流与对话的历史学拔尖人才。

二是优化课程体系。

设计并构建由学科平台课与专业主干课组成的“知识群”课程,深化专业知识、反映学科前沿和学校特色的“研究群”课程和若干融合学科优势与特色的创新创业类课程组成的新体系加强实践教学环节,实现理论教学与实践教学的有机统一。

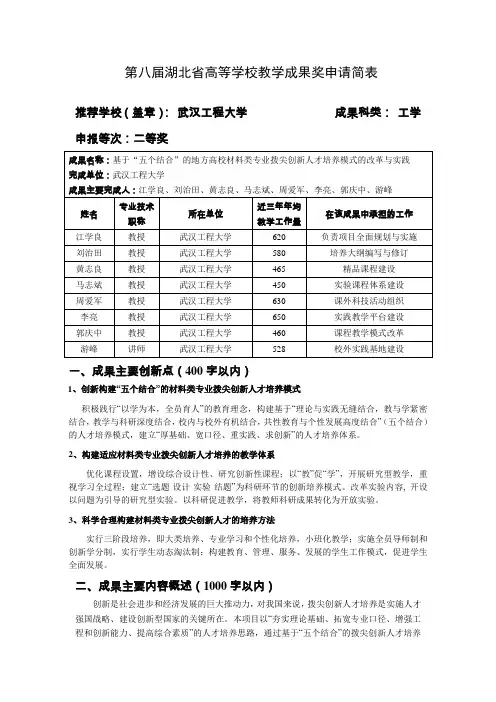

第八届湖北省高等学校教学成果奖申请简表推荐学校(盖章):武汉工程大学成果科类:工学申报等次:二等奖一、成果主要创新点(400字以内)1、创新构建“五个结合”的材料类专业拨尖创新人才培养模式积极践行“以学为本,全员育人”的教育理念,构建基于“理论与实践无缝结合,教与学紧密结合,教学与科研深度结合,校内与校外有机结合,共性教育与个性发展高度结合”(五个结合)的人才培养模式,建立“厚基础、宽口径、重实践、求创新”的人才培养体系。

2、构建适应材料类专业拨尖创新人才培养的教学体系优化课程设置,增设综合设计性、研究创新性课程;以“教”促“学”,开展研究型教学,重视学习全过程;建立“选题-设计-实验-结题”为科研环节的创新培养模式。

改革实验内容, 开设以问题为引导的研究型实验。

以科研促进教学,将教师科研成果转化为开放实验。

3、科学合理构建材料类专业拨尖创新人才的培养方法实行三阶段培养,即大类培养、专业学习和个性化培养,小班化教学;实施全员导师制和创新学分制,实行学生动态淘汰制;构建教育、管理、服务、发展的学生工作模式,促进学生全面发展。

二、成果主要内容概述(1000字以内)创新是社会进步和经济发展的巨大推动力,对我国来说,拨尖创新人才培养是实施人才强国战略、建设创新型国家的关键所在。

本项目以“夯实理论基础、拓宽专业口径、增强工程和创新能力、提高综合素质”的人才培养思路,通过基于“五个结合”的拨尖创新人才培养模式的改革与实践,对现有的教学资源高度整合,实现地方高校材料类专业拨尖创新人才的高效培养。

采用实验研究法、比较研究法以及跟踪调查法等,得到以下成果内容:(1)建立“理论与实践无缝结合”的课程体系和实践体系。

优化课程设置,以能力培养为主线,建立分层次、多模块并与创新能力培养相结合的理论课程体系。

构建以知识-能力-素质为主线的创新人才培养的实验教学体系,增加实践教学课时比重。

增设综合设计性、研究创新性课程,开展微型工厂化实训教学模式,发挥实践教学对理论教学的强化作用。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲

矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述

㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、

特点及存在的主要问题。

㈡编制依据

(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测

㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况

1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析

1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况

㈠矿区总体概况

1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况

1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

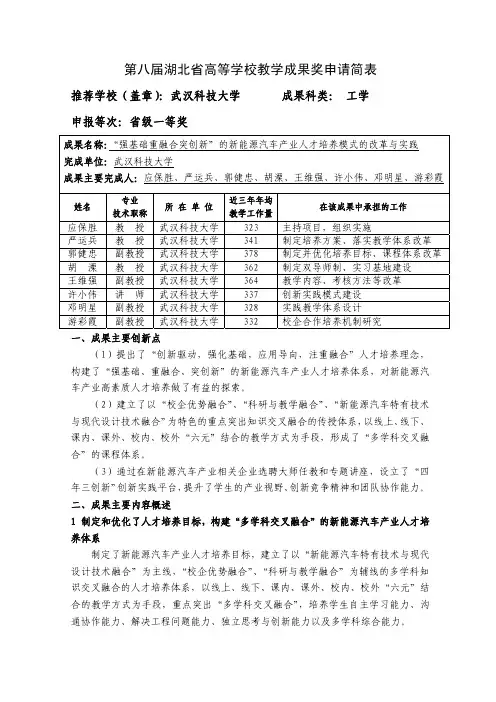

第八届湖北省高等学校教学成果奖申请简表推荐学校(盖章):武汉科技大学成果科类:工学申报等次:一等一、成果主要创新点(400字以内)(1)探索实践了机械类专业“三阶三型”人才培养模式。

研究了新常态下的人才需求特点与人才培养的内在规律,提出了“三型”人才培养的理念和内涵,实践了分类优化培养、分段细化实施的“三阶三型”机械类专业人才培养模式,探索出一条大规模培养方式下机械类人才个性化培养的新路。

(2)探索实施了引领发现为导向的研讨式课堂教学新模式。

面向三型人才培养,探索实施了以“引领发现”为导向的教学内容设计、基于主题的“大班授课、小班研讨”课堂教学方法、多元化考试考核为核心的教学改革,提升了课堂教学质量,促进学生的自我发展与实现。

(3)构建了机械类专业“三四四”自主实践教学体系。

三层次实践平台、四个实践环节、四自主实践运行机制拓展了大规模人才培养方式下个性化人才培养所需的实践环境和条件;探索实施了基于项目的融合式实践教学方法,以项目驱动实践环节的贯通、整合与优化,开拓了学生工程能力与创新能力提升的实践教学新途径。

二、成果主要内容概述(1000字以内)—1 —地方高校针对工程人才培养所采用的大规模人才培养方式,存在工程性缺乏和创新性不足等问题,已经越来越不适应多样化与个性化的人才培养需求。

项目组依托湖北省教学研究项目(5项),结合国家级机械工程专业综合改革试点及湖北省试点学院改革项目,开展了分类培养、研讨教学、自主实践等研究与实践。

(1)探索实施了分类优化培养、分段细化实施的“三阶三型”机械类专业人才培养模式改革,解决了培养模式单一、学生缺乏个性化培养路径的问题。

结合学生个性发展、学校特色和社会需求,以工程与创新能力培养为核心,制定了“三型”人才培养目标和个性化培养方案,应用于机械类专业共48个班级的教学实践中,并辐射推广到12个其它工科类专业共120多个班级。

探索出一条大规模培养方式下机械类人才个性化培养的新路,中国教育报以“三型人才、分类培养、科学成长”为题进行专题报道。

第八届湖北省高等学校教学成果奖申请简表推荐学校(盖章):中国地质大学(武汉)成果科类:理科申报等次:一等奖成果名称:地理信息科学专业创新人才培养的“二结合三协同”体系建设与实践完成单位:中国地质大学(武汉)成果主要完成人:姓名专业技术职称所在单位近三年年均教学工作量(学校计算法)在该成果中承担的工作郑贵洲教授中国地质大学(武汉)650 理论与实践结合研究吴信才教授中国地质大学(武汉)360 产学研结合研究关庆锋教授中国地质大学(武汉)500 理论与实践结合研究杨乃讲师中国地质大学(武汉)740 多层次实践体系研究吕建军教授中国地质大学(武汉)450 学校与企业协同研究樊文有教授中国地质大学(武汉)680 教学与科研协同研究晁怡副教授中国地质大学(武汉)630 师生与教学协同研究郑坤副教授中国地质大学(武汉)520 多实践模式研究万波副教授中国地质大学(武汉)360 实践基地建设一、成果主要创新点(400字以内)(1)确定了“四块六系”课程优化结构,建立“计算机-专业基础-专业核心-专业高级”四大模块及“计算机-测绘-地理-空间信息-城市科学-地学信息”六个知识体系。

依托“国家地理信息系统工程技术研究中心”国家级平台为核心的“多级项目场景式实践场所”,建立“基础-综合-创新-体验”四个层次实践平台。

(2)建立教学与科研协同体系,遵循“一个中心四个节点”的科研训练循环机制,以教师为中心,由申请、面试、训练、总结四个节点构成。

推行“导师+项目+团队”师生协同成长机制及“MapGIS平台+科研项目+课程教学”教学模式,围绕MapGIS 工程案例关键技术展开教学改革。

(3)建立多个产学研基地,率先实践“3+1”培养模式。

建立与地理信息产业链上游、中游、下游对接的企业实习分层次模式,校企共建项目案例库,构建“教学实训-模拟实践-自主设计-项目承做-岗前规划”企业实践教学体系,突出“项目认知-项目探究-项目设计-项目实践”能力的培养。

华中科技大学电工电子科技创新中心11级招新最终录取名单 学院姓名班级备注电气学院范栋琦电气1101电气学院吴俊雄电气1101电气学院章晓杰电气1101电气学院郭浩然电气1101电气学院杨子江电气1102电气学院叶东林电气1102电气学院符晓洋电气1102 十佳创意电气学院金能电气1102电气学院朱江霖电气1102电气学院周仕豪电气1104电气学院柳子逊电气1104电气学院韩文杰电气1105电气学院李其琪电气1106电气学院曾超电气1106电气学院王镜毓电气1106 十佳作品电气学院陈文旭电气1107电气学院姬裕鹏电气1107电气学院宫鹏飞电气1107电气学院何昕鹏电气1108电气学院刘志楠电气1108电气学院肖阔电气1108 十佳创意电气学院方小宇电气1108电气学院罗旦电气1108电气学院杨志强电气1108电气学院金干电气1109电气学院谭栖林电气1109电气学院丛凡丁电气1109电气学院王群洋电气1109电气学院王涛电气1109电气学院冯磊电气1109电气学院田思雷电气1110电气学院张玉权电气1110电气学院王诗轩电气1110电气学院王乐电气1112电气学院杜明秋电气1112电气学院李立威电气1112电信学院李晶玲电信1101电信学院刘贵电信1101电信学院于恩哲电信1102电信学院欧阳熹电信1103电信学院杨子枢电信1103 十佳创意电信学院李龙元电信1103 十佳创意电信学院巨荣辉电信1103电信学院符志耿电信1103电信学院朱卓暾电信1103电信学院周志超电信1103电信学院钟博煊电信1104 十佳创意电信学院曹荣电信1104电信学院孙路遥电信1105 十佳作品电信学院秦硕电信1105电信学院王然电信1105电信学院徐泽宇电信1106电信学院杜亚飞电信1106电信学院姚丹汇电信1106电信学院熊峰电信1106电信学院张杰电信1106电信学院朱霆电信卓越班电信学院丁文超电信卓越班电信学院陈思业电信卓越班电信学院徐丰力通信1101 十佳作品电信学院黄广舟通信1101电信学院吴相鑫通信1103电信学院丁俊杰通信1103电信学院刘磊通信1105电信学院胡晔通信1105电信学院黎文星通信1106电子系张喆电子1电子系汪浪电子1电子系陈桂康电子1 十佳创意电子系莫汇宇电子2电子系董康平电子3电子系沈文生电子3电子系吴晓鸣电子3电子系宋宇电子3电子系赵宇亮电子3电子系周成明电子4电子系郭志贵电子4电子系宋威电子4电子系王翔电子5电子系刘念宏电子5电子系陈小强集成1电子系黄策策集成1电子系董一帆集成1电子系胡航集成1电子系张毅集成1电子系吴顺尧集成1电子系孙想成集成1电子系梁杰雄集成1电子系曾小刚集成1电子系熊梓翔集成1电子系史宇翔集成2 十佳作品电子系张建兵集成2电子系俞光宇集成2电子系李杰义集成2 十佳作品 十佳创意电子系康帆集成2东边其他院系吕骁冲材料东边其他院系雷斌材料东边其他院系付怡船海东边其他院系张恒雷船海东边其他院系陈一鸣材料东边其他院系崔浩然软件东边其他院系吴春蕾船海东边其他院系于双瑞船海东边其他院系蔡建船海东边其他院系禹永豪材料东边其他院系张亚斌环境东边其他院系彭灿兵船海东边其他院系占建程船海光电学院杨凡光电王大珩班光电学院习翔光电信息工程1102 光电学院孙赋光电信息工程1102 光电学院刘徐迟光电信息工程1103 光电学院钱泓历光电信息工程1103 光电学院杜敏光电信息工程1103 光电学院吕廷业光电信息工程1106 光电学院周宜雨光电信息工程1106 光电学院董宏伟光电信息工程1106 光电学院岳永恒光电信息工程1106 光电学院周慧斌光电信息工程1107 光电学院刘睿赟光电信息工程1107 光电学院周鹏光电信息工程1108 光电学院赵焱光电信息工程1108 光电学院阮政森光电信息工程1108光电学院吴伟光电信息工程1108光电学院白斯琪光电卓越计划实验班光电学院王晨昊光电子材料与器件1101光电学院周韧林光电子材料与器件1101光电学院崔成聪光电子材料与器件1102光电学院朱若愚光电子材料与器件1102光电学院苗祥龙光电子材料与器件1102光电学院郭臻光电子材料与器件1102光电学院王冲光电子材料与器件1102光电学院郭晓光电子材料与器件1102光电学院李文豪光电子材料与器件1102光电学院周宜风光电子材料与器件1102光电学院陆怡雯光电子材料与器件1102光电学院齐云光信息科学与技术1101光电学院常卫杰光信息科学与技术1101光电学院付思东光信息科学与技术1102光电学院王超光信息科学与技术1102光电学院陈聪平光信息科学与技术1102光电学院周俊伟光信息科学与技术1102光电学院陈诗光信息科学与技术1102光电学院许见平光信息科学与技术1103光电学院黄林豪光信息科学与技术1104光电学院李中宇光信息科学与技术1104光电学院孙启霖光信息科学与技术1104 十佳作品光电学院刘强光信息科学与技术1105光电学院韩斌熠光信息科学与技术1105光电学院蔡小天光信息科学与技术1108光电学院李中宇机械学院靳京京测控十佳作品机械学院杜毅测控1103机械学院张攀测控1104机械学院韦文姬测控1104机械学院袁源鑫机械1101机械学院王兵机械1103机械学院张兆坤机械1103机械学院乔亚文机械1104机械学院文达机械1104机械学院汪健斐机械1104机械学院方心怡机械1106机械学院吴双机制1102机械学院刘明机制1102机械学院黎波机制1103机械学院万三辉机制1104机械学院赵阳赫铁机制1107 十佳创意机械学院麦恒嘉机制1107计算机学院杨放计算机学院刘超计算机学院纪少彬计算机学院冯祯计算机学院陈宏智计算机学院王阳十佳创意计算机学院李凯豪控制系王晨阳控制系舒畅控制系陈书控制系曹静文控制系左银康控制系谢翱控制系罗鸣控制系黄文林控制系李伟建生命学院孙国磊基础生物科学实验班生命学院王有望生物科学1102生命学院陈瑞生物医学工程1101生命学院白柯生物医学工程1101生命学院陈高宇生物医学工程1101生命学院武帅生物医学工程1102生命学院王麒炎生物医学工程1102水电学院马江红水电学院肖国梁水电学院章奔水电学院杨杰水电学院孙焜十佳作品西边其他院系毕晟能源十佳创意西边其他院系许世豪化工1102西边其他院系刘彬热动1107 十佳作品物理学院李林涛十佳作品物理学院康锐物理学院郭帅彤物理学院孟勇军。

第八届湖北省高等学校教学成果奖申请简表成果名称:“五位一体”自适应创新创业教学研究与实践完成单位:中国地质大学(武汉)成果完成人:李波张萌殷蔚明陈朝王院生蔡建平王海花丁腾飞申报等次:省级二等奖成果科类:工学08 填报时间: 2017 年 1 月 8 日第八届湖北省高等学校教学成果奖申请简表推荐学校(盖章):中国地质大学(武汉)成果科类:工学08 申报等次:二等奖一、成果主要创新点(400字以内)(1)提出了个性化为前提、网络化为手段、协同化为基础、社会化为途径、国际化为外延的“五位一体”的人才培养模式,该模式充分发挥“互联网+”的信息化优势与平台包容性,实现了创新创业人才培养与评价标准的多元化。

(2)构建了“三横三纵”实践教学体系。

该体系涵盖了侧重点不同、内容丰富、形式多样的立体化创新创业实践环节,通过网络资源与产学研基地、虚与实、课内与课外、校内与校外、创新与创业的有机结合,达到了知识融合、专业融合、团队协同的人才培养效果,拓展了创新创业经费来源。

(3)探索出了一套“教与学”的自适应教学方法。

该方法适用于学生和教师两个群体。

基于教学过程的自适应调适分析,引导学生自主性、互助性学习,找准自身合理定位,实现培养成效最大化。

教师从专业理论指导,向开拓创新创业渠道,保障教学实践畅通延伸,拓展教师的职责范围。

二、成果主要内容概述(1000字以内)本成果是基于2个湖北省教学研究项目、4个校级教学研究项目、1个校级本科教学质量工程重点项目、3个校级网络课程建设项目、7个校级实验技术研究项目基础上完成的,项目经费合计102.6万。

成果分别从课程建设、教材建设、实践教学、科技竞赛、教学资源建设、产学研结合、创新创业实践等方面展开,取得如下成果:(1)围绕创新创业主线,提出了个性化为前提、网络化为手段、协同化为基础、社会化为途径、国际化为外延的“五位一体”人才培养模式(图1),实现了创新创业人才培养与评价标准的多元化。

第八届湖北省高等学校教学成果奖申请简表

推荐学校(盖章):华中科技大学 成果科类:能源动力类

申报等次:二等奖

成果名称: 三位一体新能源科学与工程学科创新型人才培养实践教学

体系

完成单位:(1)华中科技大学

成果主要完成人:陈汉平、杨晴、张燕平、杨海平、王贤华、邵敬爱、

李学敏

姓名 专业技术职称 所在单位 近三年年均教学工作量 在该成果中承担的工作

陈汉平 教授 华中科技大学 能源与动力工程学院 37 主持人,指导规划新能源本科实验教学体系的

建立

杨晴 副教授 华中科技大学 能源与动力工程学院 129

主要骨干力量与主要实

施者

张燕平 副教授 华中科技大学 热能与动力工程研究所 188

负责碟式/塔式聚光集

热太阳能实验台架

杨海平 副教授 华中科技大学 能源与动力工程学院 35 生物质平台主要骨干

王贤华 副教授 华中科技大学 能源与动力工程学院 43 生物质平台主要骨干

邵敬爱 副教授 华中科技大学 能源与动力工程学院 44 主要骨干力量

李学敏 副教授 华中科技大学 能源与动力工程学院 158

负责小型风力机的实验

平台

— 2 —

一、成果主要创新点(400字以内)

1) 首创性建立了三位一体的创新型校内外新能源教学实践教学体系,一方面为我们的专业

核心课程提供教学实践环节;一方面为“专业实验”提供创新型的实践教学体系。并通

过多方位的实践教学环节,使学生对可再生能源产业链的全流程进行全面接触和深入认

识。

2) 针对新能源学科特色,实验教学中由教师自主设计和研发的桌上型、可组装、微型化的

创新型实验教学体系,目前在还未见报道,正在申请相关专利。同时这种创新型实验环

节极大提高学生创造力和动手能力,加深了知识理解和运用。

二、成果主要内容概述(1000字以内)

首创性地为新能源科学与工程专业建设了较为全面的又极具特色的三位一体创新型人才培

养本科实践教学体系:

我校新能源专业是教育部首批获批建设的新专业,随着可再生能源产业的迅速发展应运而

生,但其本科实践教学体系建设并无先例可循。本成果以校级教改项目、本科实验平台建设项

目、重点实验技术项目的研究成果为基础,依托现有多种优质产学研资源平台,充分与相关业

界合作,针对目前教学资源不足、校内外实践体系尚属空白、实验教学内容陈旧等问题,通过

整合多个国家级、省部级和重要国际合作优质平台资源,并作为首个新能源的国家级特色专业,

开创性地为我校新能源科学与工程专业建设了较为全面又极具特色的以点面式教学、阶段式创

新实践、多元国际化人才培养有机结合的三位一体创新型新能源本科实践教学体系。

本实践教学体系填补了国内该专业在实践教学体系建设方面的空白,并在2015年全国新

能源科学与工程专业联盟第三届年会上做了主题报告,受到了广泛的好评,为国内其它高校的

新能源专业实践教学体系建设提供了可参考的案例和经验。主要成果包括:

(1) 首次建立了新专业点面式校内外实践教学体系,效果良好。

着重以专业核心课程为点,以通识性课程为面,采用“通专结合,协调发展”的模式,优

化教学内容,提升了实践教学质量,并发表教学类文章一篇。

(2) 首次建立了阶梯式校内外实践环节,为培养学生实践与创新能力提供有力支撑。

包括大一新生的实践基地参观、大二阶段开始的优秀导师指导的二课科研实习、大三阶段

的暑期专业实习、及大四阶段的校内自主创新型专业实验课(其中以学生自主设计为主导的模

块化桌上型可组装创新型专业实验课程的设计和建设乃国内首创)和毕业设计等四阶段,同时

建立了多学科共享的实验平台,除了已培养了三届本校本专业本科生,还接待了英国牛津大学

的5名本科生和荷兰代尔夫特理工大学(世界顶级理工大学之一)的40名本科生进行暑期实践。

(3)多元国际化创新型人才培养

充分利用中美清洁能源中心、国家能源清洁低碳发电研发中心、国家能源生物质燃气研发

中心、中澳煤与生物质联合研究中心、中加生物能源中心等平台,邀请国际知名教授等为本科

生进行专题讲座。期间一批富有活力的青年教师迅速成长,学生的国际化视野不断开阔,思维

方式有了跨越式发展,2015届本科毕业生中高达约19%的学生前往国际一流大学进行深造,每

年平均约78%的学生进入研究生阶段的学习 。

三、成果应用推广情况(400字以内)

(1)新专业实践教学体系已付诸实施,已累计培养新专业本科生约120名。实现了与本科

课程体系的融合,完成了新专业新实验教学计划的制定、大纲和实验指导书的编写,以及创新

型实践环节的改革,发表教学类论文一篇。

(2)本成果还为国内其他高校新能源科学与工程专业建设提供良好借鉴,在全国新专业建

设研讨会做特邀主题报告。

(3)创新型自主设计实践环节的应用,避免了传统实验的机械化程序化弊端,极大激发了

学生的自主创新能力和探索精神。

(4)学生创新能力得到极大提高。40人次获得国际/国家/省部级

各种竞赛名次;本科生在国际SCI杂志参与发表相关论文6篇,获得授权发明专利1项;近年

来毕业本科生约78%进入研究生学习阶段,出国比例和继续读研深造比例相对较高。