不作为犯罪的完整总结版

- 格式:doc

- 大小:115.50 KB

- 文档页数:22

2024年不作为慢作为乱作为心得体会例文【3000字】不作为、慢作为、乱作为心得体会模板一、引言随着社会的不断发展,人们对于工作态度和效率的要求也越来越高。

然而,在工作中,总有一些人陷入了不作为、慢作为、乱作为的状态中,导致工作效率低下,影响整个团队的运转。

本文将从不作为、慢作为、乱作为三个方面,总结自己在工作中的心得体会,并提出相应的应对策略。

二、不作为不作为指的是在工作中没有动力和激情,缺乏积极主动性。

造成不作为的原因有很多,比如工作目标不明确、工作环境单调乏味、人际关系紧张等。

对于不作为的心得体会主要包括以下几点:1.明确工作目标:在工作中,明确工作目标是非常重要的。

只有明确了工作目标,才能有效地分配时间和资源,提高工作效率。

同时,明确的工作目标也可以增强个人的工作动力,使自己更加有规划地去完成工作。

2.保持积极态度:不作为的原因之一是缺乏工作动力和激情。

为了解决这个问题,我认为保持积极态度是非常重要的。

无论面对什么样的工作,都要保持积极向上的心态,以积极的态度去对待工作,才能提高自己的工作效率。

3.加强团队合作:团队合作是提高工作效率的关键。

在工作中,多与同事进行交流合作,共同解决问题,可以增加工作的积极性和创造性。

同时,与同事之间的良好合作关系也能更好地提高工作效率。

三、慢作为慢作为指的是工作中的拖延和迟缓现象,导致工作进度缓慢。

造成慢作为的原因也有很多,比如缺乏时间管理、任务量过大等。

对于慢作为的心得体会主要包括以下几点:1.合理安排时间:慢作为的原因之一是缺乏时间管理能力。

为了解决这个问题,我常常通过合理安排时间来提高工作效率。

首先,可以将任务按照优先级进行排序,然后制定详细的时间表,确保每项任务都能在规定的时间内完成。

2.培养自律习惯:自律是提高工作效率的重要保障。

为了培养自律习惯,我常常通过设立小目标来要求自己提高工作的速度和效率。

每天制定几个小目标,并设定相应的奖惩机制,可以有效地提高自己的工作动力和效率。

不作为犯罪的行为性欧锦雄行为是指一种单纯的身体举动,它是一个没有价值评判内容的、普遍适用于各法律部门的中性基本词素。

犯罪不作为和不作为犯罪是两个既有联系又有区别的概念,犯罪不作为不具有行为性,而不作为犯罪是否具有行为性,不能一概而言。

法定的单一不作为犯罪和现实的、裸的不作为犯罪并不具有行为性,而法定的复合不作为犯罪、现实的复合不作为犯罪以及现实的、具有行为性的单一不作为犯罪均具有行为性。

文章认为,由于有的不作为犯罪不具有行为性,显露了我国刑法的立法缺陷和刑法理论的欠缺,因此,对现代刑法理论进行修订以及对我国刑法予以完善势在必行。

一、问题的提出行为问题是刑法理论的基础问题。

现代犯罪构成理论普遍将行为作为犯罪构成的必备要素和追究刑事责任前提。

“无行为则无犯罪”这一刑法格言从古至今均受到相当多的刑法学人推崇备至,这说明行为问题在刑法理论里居于相当重要的地位。

在法律社会里,各种犯罪纷繁复杂,但是,概括起来,犯罪的表现方式包括作为和不作为两种。

犯罪不作为是否是行为的问题,曾是刑法界争论的焦点,目前,刑法学界普遍认为犯罪不作为具有行为性。

犯罪不作为与不作为犯罪是两个不同的概念,刑法学界往往是通过先论证犯罪不作为是否具有行为性,进而推定不作为犯罪是否具有行为性。

从笔者掌握的资料情况看,关于不作为犯罪行为性问题,刑法学界仅存在着两种截然相反的主张,要么完全肯定不作为犯罪是行为(先是论证不作为是行为,然后,推断出不作为犯罪是行为),要么完全否定不作为犯罪的行为性(同样,先是论证不作为不是行为,进而推断不作为犯罪不是行为)。

目前,绝大多数人持前一观点,只有极少数人持后一种观点,其实,这两种主张均存在片面性。

笔者认为,不作为犯罪是否具有行为性不能一概而言,有的不作为犯罪具有行为性,而有的不作为犯罪不具有行为性。

因为有的不作为犯罪不具有行为性(换言之,有的不作为犯罪不是行为),因此,我国刑法存在着立法缺陷,我国的刑法理论也存在着欠缺。

不作为慢作为乱作为工作总结在过去的一段时间里,我意识到我经常陷入不作为、慢作为和乱作为的状态。

这使得我产生了一些负面的影响,不仅对我个人的职业发展有阻碍,还对团队的工作效率造成了一定的影响。

因此,我思考了一些原因,并制定了一些解决方案,以期改善这些问题。

首先,我发现我的不作为主要是因为对任务的不充分了解和理解不足。

在一些工作任务到来时,我习惯于等待别人明确告诉我应该做什么,而不是主动去了解任务的内容和背景,并主动提出解决问题的方案。

因此,我决定在未来的工作中,改变这种态度。

我要充分了解每个任务的要求和目标,并及时和上级沟通,以确保我理解得准确无误。

其次,我反省了自己的慢作为问题。

在一些紧急或时间敏感的任务面前,我常常拖延,导致最后只能匆忙完成,甚至有时候不能按时交付。

这主要是因为我缺乏良好的时间管理和计划能力。

因此,我决定制定详细的工作计划,并设定明确的工作目标和时间表。

我要养成按时完成任务的习惯,并且在任务开始前给自己预留充足的时间。

最后,我认识到我有时候存在乱作为的倾向。

我往往在同时处理多个任务时,无法有效地分配和管理自己的时间和精力,导致任务无法高效地进行。

因此,我决定在未来的工作中更加注重任务优先级的确定和合理分配。

我要学会在多个任务之间合理切换,保持高度的专注力,并确保每个任务都得到充分的重视和处理。

总结起来,不作为、慢作为和乱作为是我在工作中时常面临的问题。

为了改善这些问题,我制定了一些解决方案,包括主动了解任务,良好的时间管理和合理的任务分配。

我相信通过这些改变,我能够提高自己的工作效率和质量,达到更好的职业发展目标。

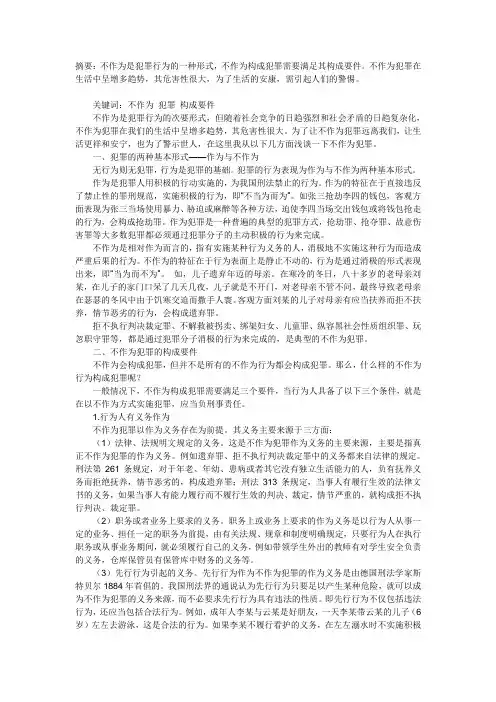

摘要:不作为是犯罪行为的一种形式,不作为构成犯罪需要满足其构成要件。

不作为犯罪在生活中呈增多趋势,其危害性很大,为了生活的安康,需引起人们的警惕。

关键词:不作为犯罪构成要件不作为是犯罪行为的次要形式,但随着社会竞争的日趋强烈和社会矛盾的日趋复杂化,不作为犯罪在我们的生活中呈增多趋势,其危害性很大。

为了让不作为犯罪远离我们,让生活更祥和安宁,也为了警示世人,在这里我从以下几方面浅谈一下不作为犯罪。

一、犯罪的两种基本形式——作为与不作为无行为则无犯罪,行为是犯罪的基础。

犯罪的行为表现为作为与不作为两种基本形式。

作为是犯罪人用积极的行动实施的,为我国刑法禁止的行为。

作为的特征在于直接违反了禁止性的罪刑规范,实施积极的行为,即“不当为而为”。

如张三抢劫李四的钱包,客观方面表现为张三当场使用暴力、胁迫或麻醉等各种方法,迫使李四当场交出钱包或将钱包抢走的行为,会构成抢劫罪。

作为犯罪是一种普遍的典型的犯罪方式,抢劫罪、抢夺罪、故意伤害罪等大多数犯罪都必须通过犯罪分子的主动积极的行为来完成。

不作为是相对作为而言的,指有实施某种行为义务的人,消极地不实施这种行为而造成严重后果的行为。

不作为的特征在于行为表面上是静止不动的,行为是通过消极的形式表现出来,即“当为而不为”。

如,儿子遗弃年迈的母亲。

在寒冷的冬日,八十多岁的老母亲刘某,在儿子的家门口呆了几天几夜,儿子就是不开门,对老母亲不管不问,最终导致老母亲在瑟瑟的冬风中由于饥寒交迫而撒手人寰。

客观方面刘某的儿子对母亲有应当扶养而拒不扶养,情节恶劣的行为,会构成遗弃罪。

拒不执行判决裁定罪、不解救被拐卖、绑架妇女、儿童罪、纵容黑社会性质组织罪、玩忽职守罪等,都是通过犯罪分子消极的行为来完成的,是典型的不作为犯罪。

二、不作为犯罪的构成要件不作为会构成犯罪,但并不是所有的不作为行为都会构成犯罪。

那么,什么样的不作为行为构成犯罪呢?一般情况下,不作为构成犯罪需要满足三个要件,当行为人具备了以下三个条件,就是在以不作为方式实施犯罪,应当负刑事责任。

非职务违法犯罪工作总结

非职务违法犯罪是指在个人非工作职责范围内进行的违法犯罪行为。

这些行为

可能包括贪污、受贿、侵占公款、挪用公款等违法犯罪行为。

这些行为不仅损害了国家和人民的利益,也损害了自身的声誉和利益。

因此,对于非职务违法犯罪行为,我们必须高度重视,严肃处理,以维护社会公平正义和法制秩序。

首先,对于非职务违法犯罪行为,我们必须加强宣传教育,提高人们的法律意

识和道德水平。

只有通过教育,才能让人们明白违法犯罪行为的危害性和后果,从而自觉遵守法律,远离违法犯罪行为。

其次,对于非职务违法犯罪行为,我们必须建立健全的监督机制,加强对各个

领域的监督管理,及时发现和查处违法犯罪行为。

只有通过监督,才能有效地防范和打击违法犯罪行为,维护社会的公平正义和法制秩序。

最后,对于非职务违法犯罪行为,我们必须依法严惩,绝不姑息。

只有通过严惩,才能有效地震慑和遏制违法犯罪行为,维护国家和人民的利益,维护社会的公平正义和法制秩序。

总之,对于非职务违法犯罪行为,我们必须高度重视,加强宣传教育,建立健

全的监督机制,依法严惩,以维护社会公平正义和法制秩序。

只有通过共同努力,才能有效地防范和打击非职务违法犯罪行为,维护国家和人民的利益,维护社会的公平正义和法制秩序。

2023年不作为乱作为整改工作总结标准____年不作为乱作为整改工作总结标准一、引言作为一个新的年度开始,我们将回顾2023年在不作为和乱作为方面的问题和挑战,并制定相应的整改措施。

本文将总结2023年存在的主要问题,分析其原因,并提出相应的应对措施和标准。

二、2023年存在的问题1. 不作为问题(1)行政效能低下:2023年,我们发现了一些不作为问题,主要是因为行政效能低下。

部分工作人员缺乏责任心和工作热情,无法及时有效地完成任务。

(2)指标管理不到位:在一些部门和单位,指标管理不到位,导致工作效率低下。

缺乏明确的工作目标和评价标准,无法及时发现和纠正不作为问题。

2. 乱作为问题(1)违纪违法行为:2023年,我们发现一些工作人员存在违纪违法行为,以及应对问题时的乱作为现象。

这些问题严重损害了组织形象和公信力。

(2)组织无序:在部分工作环境中,存在组织无序的问题。

组织机构不规范,职责不清晰,导致工作出现混乱和延误。

三、问题分析1. 不作为问题(1)行政效能低下的原因分析:行政效能低下的原因可能是由于工作人员缺乏相关知识和技能,缺乏工作动力,或者是由于组织管理不到位造成的。

(2)指标管理不到位的原因分析:指标管理不到位可能是由于部门和单位对工作目标和评价标准缺乏明确要求,或者是由于缺乏有效的监督机制造成的。

2. 乱作为问题(1)违纪违法行为的原因分析:违纪违法行为的原因可能是由于个别工作人员道德观念淡薄,利益驱使,或者是由于组织对违纪违法行为监管不力导致的。

(2)组织无序的原因分析:组织无序的原因可能是由于组织机构设置不合理,职责不明确,或者是由于组织管理混乱,人事任命不公正导致的。

四、整改措施和标准1. 不作为问题的整改措施和标准(1)提高行政效能:加强对工作人员培训和专业知识的提升,建立激励机制,鼓励工作人员主动承担责任。

确立明确的工作目标和评价标准,对不作为行为进行严厉惩处。

(2)加强指标管理:明确各部门和单位的工作目标和评价标准,建立明确的指标考核制度,并加强对指标执行情况的监督和评估。

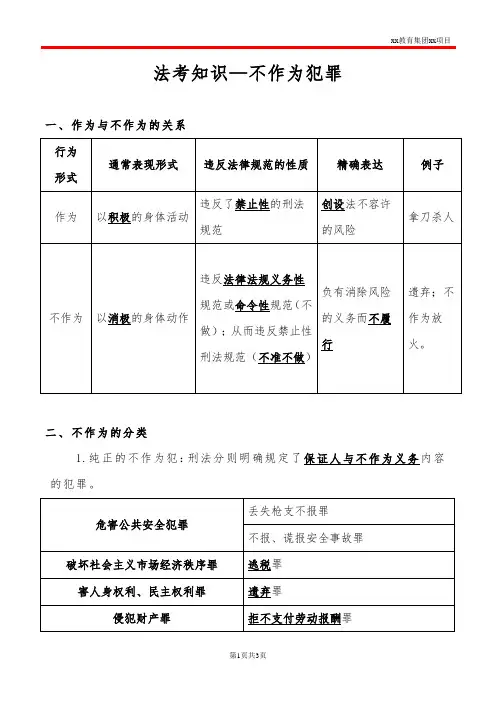

法考知识—不作为犯罪一、作为与不作为的关系

二、不作为的分类

的犯罪。

2.不真正不作为犯

三、义务的来源

1.对危险物(危险动物、危险物品、危险设置、危险系统等)的管理义务。

4.基于与法益的无助(脆弱)状态的特殊关系产生的保护义务。

包

支配的建筑物、汽车等场所内的危险的阻止义务,以及对发生在自己身体上的危险行为的阻止义务。

四、关于“先前行为引起的义务”

犯罪行为都可以成为先前行为。

害人承诺等行为。

(2)如果正当防卫致人伤害,并未过当,而且该伤害不可能导致

(3)如果正当防卫造成了伤害(该伤害本身不过当),但具有死

作为与后面的不作为共同导致了防卫过当)。

法律知识:公共基础知识刑法之不作为犯罪不作为犯罪,是指行为人违反法律直接规定,负有法定义务而拒绝履行,情节严重或情节恶劣的行为。

构成不作为犯必须以行为人负有特定义务为前提。

不作为犯的作为义务根据主要有以下几种:1.法律(刑法)明文规定的义务。

2.(特定的)职务、业务要求的义务,以及对危险源负有监管、控制义务而产生的作为义务。

3.法律行为引起的义务(行为人通过合同行为为自己设立一个积极作为的义务)。

即使该合同是无效的或是超过期限的,也不影响。

4.先行行为(危险行为)引起的义务。

5.自愿救助所产生的义务。

——自愿救助行为,只要救了,就必须一救到底6.紧密的共同体关系所产生的义务。

密切的共同体成员对于其他处于危险境地的成员有保护义务,这是基于一定事实形成了社会上通常认为的对危险,应当予以共同承担、相互照顾的关系,因而在对方发生危险时,应具有排除危险的义务。

例如,同登山的队员,在发现其他成员陷入危险时,都有义务求助。

7.对危险物、危险行为的监管义务。

结论:一般认为,只要制造了危险,不问是否正当,都会成为作为义务的来源。

但是,正当防卫创造了风险无救助义务,防卫过当创造了风险,有救助义务。

这种需要分清不同情形处理:其一,如果正当防卫造成被害人死亡,但是防卫并未过当时,正当防卫人并无救助义务。

其二,如果正当防卫致人伤害,并未过当,而且该伤害不可能导致死亡,亦即没有过当的危险,正当防卫人也没有救助义务。

其三,如果正当防卫造成了伤害(该伤害本身不过当),具有死亡的紧迫危险,发生死亡结果就会过当,那么,应当肯定正当防卫人具有救助义务。

就正当防卫而言,在防卫人造成不法侵害人重伤,不法侵害已经停止,而防卫人却既不报警也不将不法侵害人送往医院抢救,导致流血过多而死亡时,是否成立防卫过当?在这种场合,应当承认先前的作为与后来的不作为共同导致了防卫过当。

成立不作为犯在客观上必须具备以下条件:(1)行为人有作为义务;(2)行为人能够履行特定义务;(3)行为人不履行特定义务,造成或者可能造成危害结果。

毕业论文:论不作为犯罪1500字不作为犯罪是指有关单位或个人在明知应履行职责或采取必要行动的情况下,却不履行或不采取行动,致使公共利益或他人合法权益受到侵害的行为。

不作为犯罪行为不仅能够造成严重的社会问题,也涉及到了法律和道德问题。

不作为犯罪的原因是多方面的,例如对问题的无知、对问题的漠视、对社会责任的缺乏等等。

不作为犯罪的关键在于没有采取行动,导致了一系列负面后果。

而后果则是性质严重且恶劣的,可影响各个方面的社会和个人利益。

因此,不作为犯罪应被严格打击并制订相应的法律措施。

此外,如果不作为犯罪行为者具有职务,其违法性质更为严重。

因为相较于一般人民,这些人受到了更多的权利和利益保障,因此他们有更高的职责和义务去维护公共利益和他人权利。

在我国刑法中,对于不作为犯罪也有明确的规定。

例如,《刑法》第三百二十五条明确规定:“国家机关工作人员严重不负责任,造成重大损失的,以不作为罪定罪。

”在司法实践中,一般依据公共利益和他人合法权益的损害程度、行为人的主观恶意等来量刑量罚。

但不管怎样,对于不作为犯罪的行为,应公正合理地制订法律与裁判标准,并遵循一定的司法程序,以保证社会公正和法律权威。

总之,不作为犯罪不仅是一种损害公共和他人利益的行为,也涉及到了法律、道德和社会责任等问题。

要有效制止这种行为的发生,需要从多方面入手。

一方面,国家应加强相关法律法规的制订以及法律的执行,对于违反法规的行为作出惩罚,以示警戒。

另一方面,需要提高全民法制意识,让公众逐渐认识到保障公共利益和他人合法权益的重要性,从而减少不作为犯罪行为的发生。

第1篇一、报告背景随着我国社会经济的快速发展,各类犯罪案件的数量和种类也在不断增加。

犯罪过失作为犯罪行为的重要组成部分,严重破坏了社会秩序,损害了人民群众的切身利益。

为了深入分析犯罪过失的特点、成因及防治措施,提高我国犯罪预防工作的实效,特此撰写此总结报告。

二、犯罪过失的定义及分类1. 定义:犯罪过失是指犯罪主体在犯罪过程中,由于疏忽大意、违反规章制度或者超越职权等原因,导致犯罪行为发生,但犯罪主体主观上并无犯罪故意。

2. 分类:根据犯罪过失的表现形式,可分为以下几类:(1)疏忽大意过失:犯罪主体在犯罪过程中,由于疏忽大意,未能预见或应当预见可能发生危害社会的结果,而发生了这种结果。

(2)违反规章制度过失:犯罪主体在犯罪过程中,违反国家有关规章制度,导致犯罪行为发生。

(3)超越职权过失:犯罪主体在执行职务过程中,超越职权范围,导致犯罪行为发生。

三、犯罪过失的主要特点1. 主观恶性较小:犯罪过失的主体在犯罪过程中,主观上并无犯罪故意,其犯罪动机往往源于疏忽大意或违反规章制度。

2. 犯罪行为危害性较大:尽管犯罪过失的主观恶性较小,但其犯罪行为往往对社会造成严重危害。

3. 犯罪预防和治理难度较大:犯罪过失的发生往往具有突发性、偶然性,给犯罪预防和治理工作带来一定难度。

四、犯罪过失的成因分析1. 社会环境因素:随着我国社会经济的快速发展,社会竞争日益激烈,一些人在追求物质利益的过程中,忽视了道德和法律约束,导致犯罪过失行为的发生。

2. 法律法规不完善:我国现行法律法规在部分领域尚存在漏洞,为犯罪过失提供了可乘之机。

3. 管理制度不健全:一些部门在管理过程中,制度不健全、执行不力,导致犯罪过失行为的发生。

4. 个人素质因素:部分犯罪主体法律意识淡薄,道德素质低下,容易在犯罪过程中产生过失。

五、犯罪过失的防治措施1. 加强法律法规建设:完善相关法律法规,堵塞法律漏洞,提高法律威慑力。

2. 强化法律宣传教育:广泛开展法律宣传教育活动,提高全民法治观念,增强法律意识。

不作为犯罪学院:生命科学与食品工程学院专业:食品科学与工程姓名:杜曼班级:食品093班 5603109104摘要:在我国刑法体系中,不作为是与作为相对而言的,是危害行为的基本形式之一。

“无行为则无犯罪”的刑法格言意味着行为在刑法犯罪构成中具有极其重要意义。

由于我国刑法中,未对不作为犯罪作出明确规定,导致我国刑法理论界和司法界对不作为犯罪的概念、义务来源及其分类等相关问题没有形成统一观点。

本文我将就不作为犯罪的概念界定及义务来源进行阐述。

关键词:不作为、界定、义务来源不作为犯罪的定义历来存在争议,而要把刑法理论中的一类行为用寥寥数语准确概括难度也不小,目前相对而言归纳较好的定义是陈兴良教授提出的:不作为是相对于作为而言的,指行为人负有实施某种积极行为的特定的法律义务,并且能够实行而不实行的行为。

简单概括不作为犯罪,用六个字简述就是应为、能为、不为。

就其法律特征而言则具有隐蔽性、消极性、间接性和违法性等。

一、不作为的界定正确界定不作为,是正确理解不作为犯罪的前提。

我国刑法理论界对不作为概念一直存在着争议,观点不一,归纳起来主要有如下几种观点:1.所谓不作为,就是指行为人有义务并且能够实行某种行为消极的不去履行这种义务,因而造成严重的危害后果的行为。

2.不作为是指行为人在能够履行自己应尽义务的情况下不履行该义务,其中行为人负有实施特定积极行为的法律义务。

3.不作为是指消极的行为,即不实施依法应当实施的行为。

4.不作为是指消极地不进行法律和社会所要求的某些动作而危害社会的行为,即当为而不为。

5.不作为犯罪是指行为人负有实施某种积极行为特定的法律义务,并且能够实行而不实行的行为。

6.不作为是指行为人消极地不履行法律义务而危害社会的行为。

二、构成不作为犯罪的条件“不作为”犯罪与其他犯罪行为一样须具备一定的要件,这些要件的结合构成“不作为”犯罪。

我国刑法通论认为“不作为”犯罪构成要件须具备以下三个条件:1.具有“作为”的义务“具有‘作为’的义务”是一个前提问题,更多关注的是理论上对人的主观状态和客观评价的统一问题,也是司法认定“罪”与“非罪”的本质问题。

论不作为犯罪之构成作者:温小燕来源:《中国检察官·经典案例版》2012年第01期本文案例启示:司机搭栽受伤的人乘车。

并在肇事者中途逃跑的情况下将伤者弃置路边,致其死亡的,由于在此期间排除了伤者被他人救助的可能性,因此构成法律上的先行行为,产生救助义务。

同时,这种弃置行为之本质,可以等同于遗弃罪中的“遗弃”行为,应以遗弃罪来追究司机的刑事责任。

[基本案情]2009年11月20日晚12时许,出租车驾驶员张某驾驶出租车至某市谢家村村口时,遇一中年男子王某扬招,张某即停车。

王某将一大出血并已昏迷的老人搬上出租车后座,并告诉张某是自己撞伤了老人,要张某驱车前往市中心医院。

当车行至市郊偏僻处,王某要求张某停车,自己要方便一下。

张某停车后,王某下车逃逸。

张某见情况不妙,便趁夜深无人之机,便将重伤老人弃置路边后驾车离去。

次日,途经群众发现老人尸体并报案。

经法医鉴定,该老人因失血过多导致休克而死亡。

一、分歧意见对于这个案例,学界有两种截然对立的观点,即构成不作为的故意杀人罪与不构成犯罪。

其各自的理由如下:(一)构成故意杀人罪之理由不作为犯罪的本质条件是负有作为义务以及具有作为的能力。

在认为司机的行为构成故意杀人罪的学者看来,这二者都是满足的。

首先,司机张某负有救助老人的义务。

认为司机张某的行为构成故意杀人罪的学者,在张某具有作为义务这一点上是一致的,但对于其义务之具体来源存在分歧,主要有以下两种观点:1.作为义务来源于合同行为。

司机张某与老人之间是一个承运合同的关系,《合同法》第301条规定,承运人在运输过程中,应当尽力救助患有疾病、分娩、遇险的旅客。

因此,张某作为承运人,从老人上车的一刻开始,救助老人就成为其法律上必须承担的义务。

2.作为义务来源于先行行为。

张某将受伤的老人载上车,使老人出于其所驾驶的车辆的空间范围之内,这一先行行为,无论其出于何种考虑,都已经与老人的生命安危之间建立了联系,因而就具有了救助老人的义务。

不作为犯罪的判定不作为犯罪,是指行为人违反法律直接规定,负有法定义务而拒绝履行,情节严重或情节恶劣的行为,那么,这种罪行应该怎样进行判定呢?相关案例小偷翻墙入院偷东西,被护院的藏獒围攻。

主人认为小偷活该,任凭藏獒撕咬,小偷被咬死。

主人成立不作为犯罪。

小偷翻墙入院行窃,主人有权进行正当防卫,包括利用宠物撕咬进行阻止。

但是,正当防卫不得超过必要的限度,对仅仅只是意图侵犯财产的盗窃犯,显然不能放任宠物将小偷咬死。

作为藏獒的主人,能够制止藏獒的撕咬而不制止,导致小偷被咬死,主人成立不作为犯罪。

犯罪特征(一)违反法律直接规定。

是指《刑法》有直接规定的罪名,才构成犯罪,即罪刑法定原则:“法无规定不为罪”,严禁“类推”。

以《刑法》确定罪名为准。

(二)负有法定义务。

是指法律规定行为人具有作为义务而不作为的行为。

例如;母亲拒绝婴儿喂奶,造成婴儿死亡的。

属于不作为犯罪。

《刑法》第二百六十一条【遗弃罪】对于年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人,负有扶养义务而拒绝扶养,情节恶劣的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。

(三)拒绝履行的行为。

是指能够有条件作为,而拒绝履行作为的行为。

《刑法》第四百四十五条【战时拒不救治伤病军人罪】战时在救护治疗职位上,有条件救治而拒不救治危重伤病军人的,处五年以下有期徒刑或者拘役;造成伤病军人重残、死亡或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑。

(四)要达到情节严重或情节恶劣的行为。

犯罪定义不作为是相对于作为而言的,指行为人负有实施某种积极行为的特定的法律义务,并且能够实行而不实行的行为。

简单概括不作为犯罪,用六个字简述就是应为、能为、不为。

就其法律特征而言则具有隐蔽性、消极性、间接性和违法性等。

关于不作为慢作为乱作为工作总结不作为、慢作为、乱作为是工作中不能忽视的问题,这些问题直接影响到工作效率和工作质量。

作为职场人士,必须认真总结这些问题,寻找解决之道,以提高自身的工作能力。

在此,笔者就不作为、慢作为、乱作为这些问题进行了一番深入的分析和总结。

首先,我们来讨论一下不作为的问题。

不作为是指工作人员对待工作不积极主动,缺乏主动性和责任心,经常拖延工作进度。

造成不作为的原因有很多,首先是对工作目标和任务不清晰的认识,或者是对工作内容缺乏兴趣。

其次,是对工作时间和任务的安排不合理,导致工作效率不高。

除此以外,工作环境和氛围也会对不作为产生一定的影响。

要解决不作为的问题,需要我们刻意培养积极的工作态度。

首先,我们要明确工作的目标和任务,确保理解和认同工作的重要性。

其次,要学会合理安排工作时间,制定合理的计划和步骤,以提高工作效率。

此外,我们也应积极参与团队合作,建立良好的工作氛围,相互激励和互相支持,从而提高整体工作效果。

接下来,我们来讨论一下慢作为的问题。

慢作为是指工作人员工作速度缓慢,不能及时完成任务。

慢作为的原因也有很多,其中一个主要原因是工作态度不端正,缺乏主动性和责任心。

另外,工作方法不当,工作计划不合理也会导致慢作为的问题出现。

此外,工作环境和氛围不好,缺乏团队的支持和协调也会对慢作为产生一定的影响。

要解决慢作为的问题,我们需要增强工作效率和质量。

首先,要培养主动性和责任心,明确工作目标和任务,确保工作按时完成。

其次,要学会合理安排工作的流程和步骤,提高工作效率。

同时,要善于借鉴他人的经验和方法,学会与团队协同工作,共同完成任务。

此外,我们还需要对自己进行反思和总结,及时调整工作方法和计划,以提高工作效果。

最后,我们来讨论一下乱作为的问题。

乱作为是指工作人员在工作中无秩序地进行各种活动,工作内容不明确,工作方式混乱。

乱作为的原因有很多,其中一个主要原因是对工作目标和任务缺乏明确的认识,工作重心不明确。

浅谈不作为犯罪侯印超引例:黄某不救助案被告人黄某,男,43岁,渔民。

1999年11月27日,黄某在长江上捕鱼,突然一条用于摆渡的小船因载人过多而倾翻,小船上的人员全部落水。

由于落水人员当中有一部分不会游泳,故其生命处于极度危险状态。

这时参与抢救的人们纷纷要求黄某立即参加抢救行动,黄某却笃信封建迷信,认为参加抢救落水的人会给自己带来灾难,因而坚决拒绝参加抢救行动,也不允许其他人用他的船去救人。

由于抢救工具不够,最终有四人因抢救不及时而溺水身亡。

事后应广大群众的强烈要求,检察机关以不作为犯罪对黄某提起诉讼,要求人民法院予以严惩。

黄某的行为是否构成犯罪,对此法院认为:黄某见死不救确实应当谴责,但对于此次事故多人翻船落水而生命处于极度危险状态,可是该危险状态的出现同黄某的行为没有任何联系,黄某对此危险状态并无积极防止的法定义务,也不存在抢救的职业或业务要求。

这样,黄某的不作为行为与作为结果的四人死亡之间没有因果关系,故黄某的行为应认定无罪。

根据我国刑法,任何一种犯罪的成立都必须具备四个方面的构成要件,即犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体、犯罪主观方面。

其中,犯罪客体是指刑法所保护而为犯罪所侵犯的社会主义社会关系;犯罪客观方面,是指犯罪活动的客观外在表现,包括危害行为、危害结果以及危害行为与危害结果之间的因果关系;犯罪主体,是指达到法定刑事责任年龄,具有刑事责任能力、实施危害行为的自然人;犯罪主观方面,是指行为人有罪过,包括故意和过失。

引例中黄某没有实施危害行为致使小船倾翻,也就没有主观上的罪过;虽然其可以成为犯罪主体,尽管有社会关系被侵害,但黄某并不是故意犯罪。

问题的焦点是黄某不去救人最终导致四人因抢救不及时而溺水身亡,那么黄某是否构成不作为犯罪。

这一问题涉及犯罪客观方面中危害行为与危害结果之间的因果关系,即不作为犯罪的因果关系问题。

因为危害行为的基本表现形式有两种,即作为和不作为;又因为人们的惯性思维认为危害行为就是危害人主动实施的具有某种危害结果的行为,即作为的危害行为,往往模糊甚至忽略了不作为的危害行为。

关于南开大学本科生毕业论文(设计)的声明 本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在指导教师指导下,进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本学位论文的研究成果不包含任何他人创作的、以公开发表或没有公开发表的作品内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任由本人承担。

学位论文作者签名: 年 月 日

本人声明:该学位论文是本人指导学生完成的研究成果,已经审阅过论文的全部内容,并能够保证题目、关键词、摘要部分中英文内容的一致性和准确性。

学位论文指导教师签名: 年 月 日 南 开 大 学 本 科 生 毕 业 论 文(设 计)

中文题目: 浅析不纯正不作为犯罪的义务来源 外文题目: On The Obligation Origins Of The Impure Non-action Crime

学 号:___0612922______ 姓 名:__王贤祥_______ 年 级:__ _2006级______ 专 业:____法学__ ______ 系 别:____法学________ 学 院:____法学院_ _____ 指导教师:___郑泽善_______ 完成日期:_2010年5月10日 摘 要 不纯正不作为犯罪的义务来源一直是我国刑法理论中最具争议的问题之一,与不作为犯罪的行为性、不作为犯罪的因果关系等问题相比,学术界对这一问题的研究相对薄弱,各国刑法理论有不同认识,立法实践也存在较大的差异。通说认为,不纯正不作为犯的作为义务包括法律上的明文规定的义务,职务上或业务上要求的义务,先行行为引起的义务以及法律行为引起的义务这四个方面,但其并不能完全合理的解释不作为犯罪的界限而饱受争议。为了更好的说明不作为犯罪的义务来源,有必要对不同种类作为义务逐一评析,通过对作为义务来源的形式限定到实质限定再到实质化形式限定,明确不纯正不作为犯的义务来源。 关键词:不作为犯罪;先行行为;法律行为;作为义务 Abstract The source of the act duty of non-typical omission offense has always been one of the most controversial issues in the criminal law theory, compared to the act and the causation of the omission offense, academic research on this issue is relatively weak, different states have different understanding and there are great differences in the legislative practice. General views suggest the act duty of non-typical omission offense should Contains four part, that is, ruled by law; duties and obligations on business

requirements; legal behavior; the first obligation. But it is highly controversial since it can not fully rationally explain the boundaries of the non-typical omission offense. In order to better explain the source of the act duty of omission offense, it is necessary to assess different types of act duty one by one. Through the different level limitation to the source of the act duty of non-typical omission offense, we can define the source of the act duty of non-typical omission offense. Key words: omission offense; the first obligation; legal behavior; act duty 目 录 一、 引言„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 二、 有关作为义务来源的中外学说„„„„„„„„„„„„1 (一)形式的作为义务说„„„„„„„„„„„„„„„„„2 (二)我国刑法理论中不作为犯作为义务来源的理论„„„„„2 (三)实质作为义务理论„„„„„„„„„„„„„„„„„3 三、 不作为犯罪的作为义务来源形式及合理性分析„„„„„4 (一)法律明文规定的义务„„„„„„„„„„„„„„„„5 (二)职务上或业务上要求的特定义务„„„„„„„„„„„7 (三)行为人先前的行为引起的特定义务„„„„„„„„„„9 (四)法律行为引起的特定义务„„„„„„„„„„„„„„11 (五)道德要求的作为义务探讨„„„„„„„„„„„„„„13 四、 结语 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„15 参考文献„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„16 致谢 南开大学2010届本科生毕业设计(论文)

1 一、引言 刑法上的犯罪行为,在客观上有多种多样的表现,对种种的犯罪行为加以抽象和概括,不外乎有两种形式:作为和不作为,犯罪也相应的分为作为犯罪和不作为犯罪。作为犯罪是犯罪的常态,不作为犯罪是犯罪的异常态。近代刑法及刑法理论关于犯罪的规定多侧重于作为犯罪,对不作为犯罪则极少关注。不作为犯罪比作为犯罪要复杂得多。不作为犯罪从诞生的那一天起,就是刑法学上争论的焦点,观点虽然各不相同,但实践中对这三个问题的处理基本上是一致的,即不作为是行为的一种形式,具有行为性,可以构成犯罪,“不作为不等于无”。但是从司法实践来看,对不作为犯罪的疑问往往出现在义务来源上。 在我国,刑事立法上没有明确规定不作为犯罪和不作为犯罪的义务来源,在理论上,人们的认识分歧很大,关于义务来源的学说从三来源说到六来源说不等。由于立法的缺失和理论上的不一致,导致在司法实践中对不作为犯罪的判决更是混乱,不该定罪的定了,该定罪的却未定,对于这种局面,我们当然不能过多的责备于立法和司法实践。因为理论上的探讨尚未完成,立法和司法就无所适从。所以,把不作为犯罪的义务来源作为不作为犯罪的核心问题来研究,不但对不作为犯罪理论研究的深入有重大意义,更重要的意义在于可以指导我国的立法和司法实践。笔者在本文中不敢奢望对不作为犯罪进行面上的研究,只选取了不作为犯罪的义务来源这样的一个点,以求对这一问题的研究能够深入。本文通过对国内外刑法理论对不作为犯罪的义务来源研究的分析,评价了这一理论发展的趋势,并从刑法的谦抑性和明确性原则出发,对现在学说中不同程度为学者所承认的义务来源进行论述,坚持了不作为犯罪义务来源的三来源说,以求对司法实践有所帮助。 二、 有关作为义务来源的中外学说 作为义务是不作为范畴中的核心因素,反映了不作为犯罪的基本犯罪事实和构成要素,是决定不作为犯罪能否成立,以及属于何种性质犯罪的主要依据。1 不纯正不作为犯由于其是采取不作为的行为方式来违反作为形式规定之罪,同时其与纯正不作为犯不同,刑法法规中并没有明确地规定不纯正不作为犯的作为义务来源。因而不纯正不作为犯的作为义务较之纯正不作为犯更为复杂,研究不纯正

1 李学同:《论不作为犯罪的特定义务》,载《法学评论》1991年第4期,第1页。 南开大学2010届本科生毕业设计(论文) 2 不作为犯的作为义务,对于认定不纯正不作为犯具有更为重要的意义,由此形成了各种不同的学说: (一)形式的作为义务说 最早将作为义务作为不作为犯罪核心问题进行讨论的是18世纪的德国学者威斯特法尔(WestPhal),但是,其对作为义务的发生根据并没有进行说明。其后的费尔巴哈(Feuerbach)对不作为犯罪的义务来源最先予以了理论化,他认为,不作为犯的成立,必须有法的根据作为作为义务的前提,从社会契约说违法论出发,提出了不作为犯罪中作为义务的来源是国家制定的法律以及市民缔结的契约。稍后的斯鸠贝尔(Stubel)从生活的实际感觉及明白的法感情中得出先行行为也应成为不作为犯罪的义务来源之一,后来在19世纪中叶展开的不作为犯因果关系的争论中,先行行为作为不作为犯罪的义务来源在理论上得到确认,形成了不作为犯罪义务来源形式的三分说,即法律规定的义务、契约产生的义务和先行行为产生的义务。形式三分说在相当长时间内成为通说,其对于严格区分道德义务和法律义务,防止不纯正不作为犯罪处罚范围的扩大有重要的意义。 在早期的英美法系国家刑法理论中,往往否认刑法作为义务的存在。但现在,对不作为犯的研究也逐渐向大陆法系国家的刑法理论靠拢。不过,从有关资料来看,往往限于对形式作为义务来源的探讨。在英国,有学者指出,大量的谋杀和非预谋谋杀人的案件表明,作为义务的职责可以由以下三种主要方式引起:基于合同、基于特定关系、基于个人已经自愿承担了照顾生活不能自理的人这种事实。1 在美国,有学者将作为义务分为两大类:一类是普通法上的义务;一类是成文

法明确规定的义务。其中,普通法上义务基于以下五种情况产生:身份关系、合同关系、先行行为、制造风险、自愿救助。2 (二)我国刑法理论中不作为犯作为义务来源的理论 我国的刑法理论对于不作为犯罪的义务来源多是从形式层面进行探讨,近年来有的学者也试图从实质层面探讨,但是只是少数学者的主张。而传统的从刑事层面的探讨,主要有以下几种不同的观点: (1)三来源说。持此说观点的学者认为作为义务的来源包括:1、法律上的

1 【英】鲁伯特·克罗斯、菲利普·A.琼斯著:《英国刑法导论》,赵秉志等译,北京:中国人民大学

出版社,1991年版,第27—28页。 2 转引自许成磊著:《不纯正不作为犯罪理论》,北京:人民出版社,2009年1月版,第251页。