江苏宿迁凤凰墩春秋贵族墓 M26发掘简报

- 格式:pdf

- 大小:1.08 MB

- 文档页数:5

作者: 尹焕章;袁颖;纪仲庆

作者机构: 南京博物院

出版物刊名: 考古学报

页码: 9-47页

主题词: 第二次发掘;新石器时代墓葬;新石器时代遗址;文化层;图版;南京博物院;陶器;考古学;随葬器物;墓群

摘要: <正> 刘林遗址位于江苏邳县西北约30公里。

1960年8—6月我们进行过第一次发掘,会发表报告。

由于遗址地处分洪道以内,有一条排水沟自北而南纵贯它的中部,当每年汛期排水沟的两岸便受到剧烈的冲刷,使遗址不断遭到破坏。

为此我们于1964年春季进行了第二次发掘。

马王堆汉墓陈列导览词谈起马王堆汉墓文物,总有说不完的话,因为这里蕴藏着太多神奇的传说与故事。

驻足于这批精美绝伦的文物中,我相信愉悦的不仅是眼睛,还有心灵。

下面就请跟我一道,步入这与艺术的殿堂,去追寻2100年前中国文明的神奇与辉煌!前言--------略(墓坑模型处)马王堆共有三座墓,按发现的次序的先后,分别编为一、二、三号墓。

其中一、二号墓东西方向平行并列,三号墓在一号墓南侧。

一号墓三号墓形制相同,都是墓口呈方形,下面为斗形墓坑,是典型的西汉墓葬形式。

二号墓墓口和中部为圆形,下面3米处为方形。

马王堆汉墓的地理位置:马王堆汉墓位于长沙市东部地区五里牌,距市中心约4公里。

它建在浏阳河二级阶地一个高约十五米的台地上,四周为开阔的平原。

站在马王堆上环顾四周有一种四面临风兀然而立的感觉。

古人在选择墓地时讲究“风水”,有“信八字望走好运,信风水望坟山贯气”的说法。

如此看来,马王堆这地方确实是挺有“贯气”,“风水”蛮不错的。

马王堆的传说:马王堆究竟是哪位达官贵人的墓地?历史上说法也不一样。

据北宋《太平寰宇记----长沙县》的记载,马王堆坟高七尺,是西汉初年长沙王刘发(刘发---汉景帝的儿子)埋葬他母亲唐姬及其程姬的墓地,叫做“双女冢”。

其后的《大清一统志》、《长沙县志》、《湖南通志》都沿袭这种说法。

《湖南通志》还引用了《汉书----长沙王传》中的一个故事来证明“双女冢”说法是正确的。

故事的大意是:唐姬是汉景帝爱妃程姬的侍女,长得异常漂亮。

一天,汉景帝召程姬侍寝,而此时恰巧程姬身体不适,于是就叫侍女唐儿冒名入侍。

当夜汉景帝因酒醉不辩真伪,(而宠幸了唐儿,(仅此一次宠幸过)唐儿因此怀上了景帝的“龙种”,被封为妃子。

随后,唐儿生一皇子,取名刘发,被封为长沙王。

景帝死后,刘发将程、唐二姬接到长沙国奉养。

二姬死后,就葬在了马王堆这一带。

此为一说。

马王堆的命名:清嘉庆《长沙县志》:而清嘉庆年间所修《长沙县志》却认为,马王堆与唐末五代时楚王马殷父子有关(公元852—930年)。

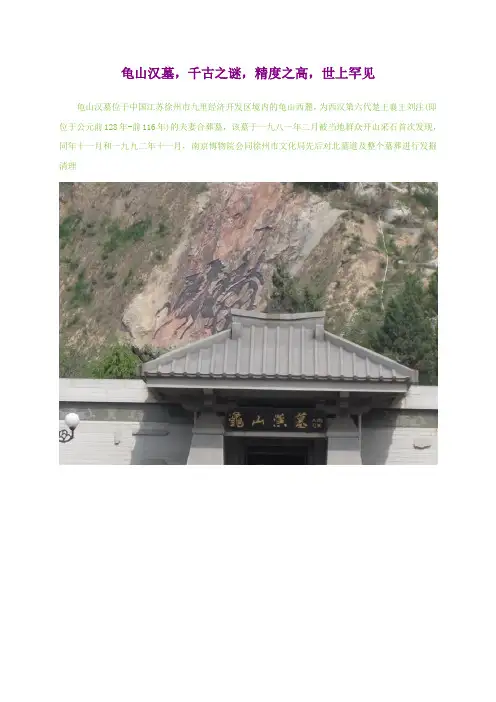

龟山汉墓,千古之谜,精度之高,世上罕见龟山汉墓位于中国江苏徐州市九里经济开发区境内的龟山西麓,为西汉第六代楚王襄王刘注(即位于公元前128年-前116年)的夫妻合葬墓,该墓于一九八一年二月被当地群众开山采石首次发现,同年十一月和一九九二年十一月,南京博物院会同徐州市文化局先后对北墓道及整个墓葬进行发掘清理小龟山汉墓小龟山汉墓(全国重点文物保护单位)位于江苏徐州市龟山西麓,为西汉第六代楚王襄王刘注(即位于公元前128年--前116年)的夫妻合葬墓。

该墓为两座并列相通的夫妻合葬墓,汉墓分为南北二个甬道,长度分别为56米,二甬道长度差仅为11.90厘米,二甬道之间的距离19米,共有15个墓室,墓道和墓室总面积达到700多平方米,容积达2600多立方米。

龟山汉墓一走进南甬道,一束红色的激光从里面射出来,不知道的人还以为是保安措施,其实这束激光是为了让大家看清楚甬道的直度,整整56米长的甬道,精度居然达到了1/16000。

南北二条的甬道平行向里开凿,二甬道距中轴线的偏差仅有5毫米,精度达1/10000。

二甬道的夹角为20秒,误差仅为1/16000。

要延伸到1000公里外的西安才会相交。

通道地平面内高外低,内外高低相差527毫米,呈1/1000的坡度。

现在还不知道当时是如何打出精度这么高的甬通,也是迄今世界上打凿精度最高的通道,二甬通中的墓室有洞口相通。

南甬道为楚王襄王刘注墓,北甬道为其夫人墓,两墓均为横穴崖洞式。

墓葬开口处于龟山西麓,呈喇叭形状,由两条墓道两条甬道以及十五间墓室组成,由人工开凿而成。

墓室十五间,室室相通,大小配套,主次分明,总面积达700余平方米,容积达到2600多立方全靠手工开凿。

此墓工程浩大,气势雄伟,实为世界罕见,中华一绝。

该墓于一九八一年二月被当地群众开山采石首次发现,同年十一月和一九九二年十一月,南京博物院会同徐州市文化局先后对北墓道及整个墓葬进行发掘清理。

一九八五年,在文物普查工作中征集了该墓出土的刘注龟钮银印,从而揭开了墓主人的身份之谜。

【打岩坡化石点】位于新晃侗族自治县大湾罗乡打岩坡。

1976年发现古动物化石积层,暴露层20米,宽0.7~1米,厚0.3~0.6米。

1977~1987年中国科学院古脊椎动物与古人类研究所和湖南省考古研究所分别对此地点进行发掘。

清理出大批动物化石,经鉴定有熊猫、东方剑齿象、巨蜥、中国犀、猪、牛、豪猪、鹿、熊、竹鼠等10余种动物化石,其时代为更新世中、晚期,属大熊猫——剑齿象动物群。

距今70~150万年。

【大桥溪旧石器地点】位于新晃侗族自治县兴隆乡柏树林村大桥溪处。

1987年5月文物普查时发现。

面积约150平方米,文化堆积厚0.4~3米,上层为新石器时代文化层,出土有打制石片和夹砂陶片。

下层为旧石器时代文化层,离地表2~3米,石器均出土于第四世纪黄色粘土和网纹红土层中。

1987年10月,湖南省考古研究所对该地点进行试掘,出土打制石器20余件。

有砍砸器、尖状器、刮削器、石核等石制品。

其中以砍砸器为最多。

石料砂石砂岩、石英岩。

地质年代为更新世晚期,距今五万年左右。

这一发现,填补了湖南地区旧石器时代考古空白,对研究湖南旧石器时代文化乃至中国南方的原始文化有着十分重要的意义。

【高庙遗址】位于黔阳县岔头乡岩里村。

系新石器至商代的一处大型古遗址。

占地12万平方米。

1985年文物普查时发现。

1991年、1992年湖南省考古研究所,怀化地区文物工作队和黔阳县文物部门进行考古发掘。

揭露面积300平方米,文化层最厚处达5米,为螺丝壳堆积。

上层属商代遗存,下属为新石器时代遗存。

出土各类器物1000余件。

其中有打制石片、石网坠、磨制石斧、刀、锛、凿、钻及石棒、石杵;骨器有骨针、骨锥;陶器有罐、簋、釜、盆、钵、支座等。

有白陶、红陶、灰陶。

陶器的纹饰繁缛,图案精美,特别是陶器上的鸟纹图案,形态生动、线条流畅,为新石器时代难以见到的新材料。

同时,还出土两具完整的人体屈肢葬骨架。

经碳14测定,其年代为6700年。

其文化面貌属大溪文化范畴。

被破坏的皇帝陵墓都有哪些盗墓之风始于何时,历史上并没有明确的记载,千百年来共有多少座古墓被盗,估计谁也说不清楚。

接下来就和小编一起来了解一下关于被破坏的皇帝陵墓都有哪些,欢迎阅读!被破坏的皇帝陵墓秦朝一统天下靠霸占周天子墓穴?处于西陲的秦国之所以能够由一个毫不起眼的国家而一统天下,据说是沾了龙脉风水的光。

在此基础上,更为离奇的说法是,秦王占据了周天子的墓穴,所以才使得秦国从此鸿运当头,最终得以一统天下。

关于这一说法,其背后的“理论依据”便是,考古学家在考察咸阳塬上的“周陵”时,竟然发现西周王陵和战国秦君墓同穴!考古队考察了位于咸阳市城北的“周陵”,并且探明了周陵外园墙,南陵和北陵共用的陵园园墙以及两陵各自的墓道,还发现了6处建筑遗址、27座外葬坑、161座陪葬墓。

现在的陵墓共有南、北两座,南陵外形为截锥体(即“覆斗状”),平面基本为方形。

北陵南距南陵为145.8米,外形基本为截锥体,方锥体略圆,平面基本为方形略圆。

两座墓葬形制均为“亞”字形,在封土四面的中部各有墓道一条,平面均为梯形。

一直以来,人们大都相信“周陵”为西周文王、武王墓的合称,南为周文王之陵,北为周武王之陵。

不仅如此,考古人员曾于2004年发现了周公庙遗址群,而且相伴随着的是出土了一些甲骨文字,价值非凡,也让考古界更为坚信此处就是西周王陵。

但是,后来随着新考古成果的不断发现,先前所作的推断似乎又动摇了起来。

因为考古队在陵园内的地表发现了散落的大量残砖块、瓦片,并在残瓦片的外表上还发现有粗绳纹、细绳纹、篮纹以及素面等。

根据有关资料推断,素面圆瓦曾存在于战国早期,到了战国中晚期就已经很少了。

结合以往的文献记载以及此次考古的调查勘探成果,有些考古专家认为所谓的“周陵”其时代应为战国晚期某代秦王陵,而非传说中的周王陵。

这些考古专家的理由如下:第一,历史上的考古文献记载倾向于此处是秦王墓。

《集解》引《皇览》曰:“秦武王冢在扶风安陵县西北毕陌中,大冢是也。

【赢在高考·黄金8卷】备战2024年高考语文模拟卷(江苏专用)黄金卷05(考试时间150分钟,满分150分。

)注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

回答非选择题时,将答案写在答题卡上。

写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)(2023上·江苏盐城·高三统考期中)阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:银川,古称兴庆府、宁夏城。

地处西北地区宁夏平原的中部、贺兰山东麓,与黄河相邻。

银川这座塞上古城历史悠久。

秦朝时即为北地郡所辖。

汉成帝阳朔年间曾在此修建北典农城。

此地资源充足、物产丰饶。

六月杞园树树红,羊肉泡馍口口香。

在坊间素有“塞上江南,鱼米之乡”“塞上明珠”的美誉。

西夏王陵是银川境内最为著名的景点之一,是中国现存规模最大、保存最完整的帝王陵园之一,也是西夏文化的代表。

它位于银川市的西部。

内部分布着9座帝王陵以及200多座王侯勋贵的陪葬墓,规模十分宏大。

占地面积达20.9平方千米。

作为皇家陵寝,西夏王陵设计紧密。

布局严谨,总体以传统的南北中轴、左右对称的格局排列,呈长方形的陵墓坐北朝南,集唐风宋韵、西夏特色于一体,自成风格,别具匠心,被誉为“东方金字塔”。

(摘编自王学典主编《100古城畅游通(美丽中国系列)》)材料二:考古发掘的西夏墓有帝陵、帝陵区陪葬墓、一般地方官吏墓、一般党项族姓墓、僧人塔墓等。

墓园营造布局和结构多样,墓的建筑体现了以下特征:第一,受中原文化影响,强调伦理等级制。

帝陵级别最高,陵园建有宫殿式建筑群,有阙台、角台、碑亭、月城、陵城、陵塔等,陵塔是标志性建筑。

王侯、勋戚、高官墓等级次之,亦有墓城、碑亭等建筑,其中象征身份和地位的各类型高台是标志性建筑。

江苏省宿迁市泗阳县桃州中学2024-2025学年高二历史上学期第一次调研考试试题一、单项选择题:在每题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的(本部分共38题,每题2分,共76分)。

宅兹中国1.右图所示青铜器的内底铭文记载了武王伐纣后,想建都于天下的中心,其子为实现这一遗愿而营建陪都的故事。

这故事发生于()A.夏朝形成前 B.商代崛起时C.西周建立后 D.东周灭亡时2、赵光贤《周代社会辨析》载:“周人以西方的一个小国代商而有天下,苦于兵力单薄,不足以镇压东方各族人民,于是大封同姓、异姓及古代帝王之后于东方,以为周室的‘藩屏’。

”材料描述的是 ( ) A.宗法制 B.分封制 C.礼乐制 D.郡县制3、2002年被列入《首批禁止出国(境)展览文物书目》的西周大克鼎,是当时大贵族“膳夫”克为祭祀其祖父师毕父而铸造的青铜器。

其铸造目的体现了 ( )A.宗法血缘B. 皇位世袭C. 家庭和谐D. 中心集权4、秦朝倾国家之力,以70余万人历经几十年,建立了一座宏伟陵墓——秦始皇陵。

秦朝能够倾国家之力,完成这一工程的干脆缘由是 ( )A.商品经济的发展B.中心集权制的建立C.秦始皇奢侈残暴D.儒家忠君思想影响5、下表是秦朝中心“三公”的职能及其他信息。

表格中③处的官名应当是 ( )官名职掌印绶备注①常丞天子,助理万机金印紫绶无②掌武事金印紫綬或称国尉③掌副丞相、监察银印紫绶位上卿A.丞相B.太尉C.将军D.御史大夫6、《韩非子》中说:“事在四方,要在中心。

圣人执要,四方来效。

”秦始皇所实行的措施中,最能体现“要在中心”这一政治构想的是 ( )A.最高统治者称皇帝B.设置丞相主持国政C.在全国推行郡县制D.厉行文化专制政策7、秦朝时,朝廷任命殷通为会稽郡郡守,警告他恪守尽忠,拱卫中心。

该郡守有权 ( )A.世袭其职位B.督责所属各县C.分封卿大夫D.建立军事武装8、秦汉时期丞相一职由一人担当,到隋唐时期三省的长官都是丞相,到了宋代相当于丞相的官职就更多了。

“最富争议的市委书记”——宿迁改制风暴2004年02月05日13:18 南方周末“中国的评判标准总是二元化,不是对,就是错,不是好人,就是坏人,有没有一个模糊点的?”“天下最真实的官有两个,一个宰相,一个县官。

”“中国要用50多年,走完西方300多年的路,怎么走?只能是压缩饼干式的发展。

”“宿迁515万人民所居住的8555平方公里的土地上,只要可以变现的资源或资产,都可以进入市场交易。

”“我不办穷人医院、穷人学校,”仇和说,“政府包办的后果,事实上穷人受损、富人得益、官僚得利,这种情况,其实只有让市场来发挥功能,政府的作用应该是直接给穷人发补贴。

”“为公才改革,为私谁改革?”——江苏宿迁市委书记仇和中共宿迁市委书记仇和,8年来一直以激进的手段推进改革。

他的施政历程,交织着他的个性特点、现实的政治体制和中西方文化的影响。

两种极端评价集于此人一身:有人说他是酷吏,有人认他如青天;有人说他大搞政绩工程,有人认为他颠覆了传统经济发展的思路;有人怒斥他“简直是胡闹”,有人鼓励他“大胆地试”……本报记者为此专赴宿迁,作了将近一个月的调查采访,努力真实还原仇和“惊心动魄”的改革历程,探索其行动之后的思考和观念。

仇和的做法让人容易想起吕日周,想起“陈卖光”……这些都是在大变革时代的中国,走出自己独特轨迹的基层官员,但他们的身后也多少都带了些“人治”的影子。

而仇和的独特之处还在于,他以“人治”的方式,最早在全国完成了干部“任前公示制”、干部“公推竞选”等建设民主制度的试验。

即使跳出与之利益相关的圈子,这依然是一个在现有评价体系内让人左右矛盾的人物。

我们因而努力呈现出一个信息全面的样本,我们知道,对这样一个“压缩饼干”式的激烈改革及其发动者,决不是选择一个“好”或者“坏”的标签贴上那么简单。

在中国的地理版图上,宿迁市是个寂寂无名的地方。

这个8年前新建的地级市,历史太短,知名度太低,而且太穷,在江苏这个富裕省份,宿迁排名倒数第一。

马王堆汉墓研究评述湖南省文物考古研究所——何介钧内容提要:本文是对三十多年来有关马王堆汉墓研究的综述,并略加评论。

涉及古尸保存原因的研究,有关马王堆汉墓的历史地理研究,三号墓墓主研究,墓葬所体现的汉初丧葬制度的研究,帛画研究,《地形图》和《驻军图》研究,出土漆器、乐器、纺织物研究。

而最多篇幅用于对所出极具学术价值的帛书相关研究的评述。

关键词:马王堆汉墓研究墓主帛画古地图帛书三十年来,国内外学者对马王堆汉墓出土文物及相关问题开展了多学科的研究,其涉及范围之广,参与研究学者人数之多,成果之丰硕、研究热潮之经久不衰都是空前,我试将三十年来马王堆汉墓的研究作一简略的评述。

一古尸保存原因的研究马王堆一号汉墓女尸从保存程度之完好和经历年代之悠久等方面评价,确实是一个防腐学上的奇迹,因此出土后引起极大的轰动。

古尸得以保存完好的原因,很多医学家、考古学家、历史学家以及其它相关学科的专家都曾发表了很有价值的见解,但最令人信服的还是湖南医学院(现名中南大学湘雅医学院)当年主持解剖研究的教授和专家们在《长沙马王堆一号汉墓古尸研究》中专章论述的原因。

该书提出了一个基本观点:“在探讨尸体保存的外界条件时,还必须分析从死亡到入土以及从入土到出土的过程”。

并将这个过程分为第一阶段(即死后至入土前)和第二阶段(埋葬后到出土前)来分别论述其保存条件。

该书根据我国古代有关丧葬制度的记载来加以研究,并分析当时对这具古尸可能采取的防腐措施,包括香汤沐浴和穿戴包裹、降温措施、及早入殓封棺等。

当尸体入殓封棺之后就处于密闭的条件下,由于棺内空间为包裹着的女尸和衣衾塞满,棺内空气很少,尸体初期的腐败过程和棺内物质的氧化过程很快就耗尽了棺内的氧气,形成了缺氧环境,尸体的初期腐败过程就可能延缓并最终停止下来。

在密闭的棺具内能达到缺氧和接近无氧的佐证是:古尸组织中尚保存有较多的长链不饱和脂肪酸,棺液中不饱和的亚油酸也保存较多。

古尸皮肤上的尸腊状物(也是不饱和脂肪酸占主要成分)的形成,可以推论棺内确实形成了缺氧状况。

关于秦詠及朱氏夫人墓志的几个问题2015年10月24日,在扬州举行的“扬州城考古学术研讨会”上,扬州市文物考古研究所所长、研究员束家平公布了一项考古新发现。

称2011年6月17日上午,在蜀冈路南延段建设工地发现数块石头,经考古人员现场调查,确认是两合宋代墓志。

经清洗辨认,墓主为北宋著名词人、婉约词宗秦观的祖父秦詠及夫人朱氏。

其中秦詠墓志保存较完整,表面轻微风化,字迹比较清晰。

志文对秦詠生平、家族世系、辞世之日、安葬之地均有清晰记述。

其世系往上推至秦詠的曾祖父、祖父和父亲,往下延及子3人、女3人和孙8人,孙辈中最有名的当属秦观。

并称这一发现突破了目前世界各地散存的秦氏家谱只能追溯至秦观的现状,故而秦詠及夫人朱氏墓志成为历史文化名城扬州又一重要的实物见证,颇为珍贵。

消息的发布,引起了与会专家学者的浓厚兴趣,也引起了海内外秦氏后裔的广泛关注。

2017 年 7 月 26 日上午,中华秦观宗亲联谊会派员赴扬州市文物考古研究所,拜访所长束家平先生,进行沟通交流。

束所长带领至文物库房查看了秦詠及夫人朱氏墓志实物,并且赠阅了于 2015 年 10 月在“扬州城考古学术研讨会”上发表的论文。

笔者自2015年从媒体获知扬州发现秦观祖父母墓志,深感这一发现的不同寻常意义,又对报道披露的零星内容存有诸多疑点。

然苦于未能见到墓志原物、原文及束家平先生的研究论文,无法进行深入探讨。

如今志文及束家平先生论文《秦詠及夫人朱氏墓志释读与研究》公开面世,故以秦詠墓志为主,不揣浅陋,将自己对几个问题的看法发表于后,以资交流。

一.关于墓址秦观《送少章弟赴仁和主簿》首句云:“我宗本江南,中叶徙淮海”。

秦瀛《淮海先生年谱》(以下简称《秦谱》)记载:“先世居江南,中徙维扬。

”扬州因“北据淮、南距海”,故古有淮海之称。

黄庭坚有诗句“东南淮海唯扬州,国士无双秦少游”。

故此,“淮海”与“维扬”所指应为同一个地方。

由此,秦氏先祖从江南迁徙过来之时,其落脚之地应是扬州,而高邮秦氏一脉则是其重要的一支,其居住地是高邮武宁乡左厢里秦家垛。

2022-2023学年北京市通州区高二(上)期末语文试卷阅读下面材料,完成问题。

材料一ㅤㅤ“双遗产”也称“复合遗产”,是一个较为特殊的遗产概念和类型。

我们可以将其理解为:一个遗产地范围内,既有杰出的文化意义,也有不可替代的自然价值,单独选其“文化”或“自然”,皆不足以完整体现其突出普遍价值。

于是,这类遗产以“双遗产”的面貌列入《世界遗产名录》。

泰山以符合7项突出普遍价值标准成为中国第一个“双遗产”。

ㅤㅤ伴随着世界遗产的全球性影响力不断增强,多种多样的新遗产类型竞相发展起来。

2000年,“青城山一都江堰”成为世界文化遗产。

2006年,都江堰风景名胜区被纳入世界自然遗产“四川大熊猫栖息地”。

值得注意的是,都江堰水利工程于2018年被列入一个新出现的行业遗产类型即“世界灌溉工程遗产”名录。

这时,原有的“双遗产”局面发生了变化。

ㅤㅤ2022年9月,兴化垛田也成为了“双遗产”,其被列入的“世界农业文化遗产”和“世界灌溉工程遗产”皆属于世界文化遗产的分支。

这些新兴遗产类型进一步延续了世界遗产价值观,建立了与世界遗产平行的评估和发展体系,更关注于某个行业或某个学科领域,内涵更集中,体量更“轻”,能够更契合遗产地社会发展的现实需求,被形象地称为“轻遗产”。

ㅤㅤ可以预见的是,我们未来会见到更多类型的“轻遗产”。

“轻遗产+世界遗产”“轻遗产+轻遗产”等构成的“双遗产”复合现象会越来越常见。

ㅤㅤ10月26日,又一类新的遗产项目在西班牙诞生了。

国际地质科学联合会公布了全球第一批地质遗产地名录,中国7处地质遗迹入选,其中“云南石林喀斯特”“云南澄江寒武纪化石产地和化石库”都与世界自然遗产地有叠加关系,“内蒙古巴丹吉林沙漠必鲁特高大沙山和湖泊”遗产地也正在申请世界自然遗产。

ㅤㅤ保持遗产的真实、完整,是确保遗产价值得以延续、始终“不走样”的关键。

在许多“轻遗产”所在的行业领域,遗产文化氛围、管理经验都或多或少存在着需要补齐的“短板”。

良渚文化一、考察发掘良渚文化时期稻作农业已相当进步。

稻谷有籼、粳稻之分,并普遍使用石犁、石镰。

良渚文化手工业也有很高的成就,玉石制作、制陶、木作、竹器编织、丝麻纺织都达到较高水平。

尤其是琢制的玉器,其数量之多、品种之丰富、雕琢之精美,均达到史前玉器的高峰。

玉器上的纹饰主题神人兽面纹,是良渚先民“天人合一”观念的体现和信仰,并逐步成为中国传统文化的核心。

玉器和陶器上还出现了不少刻划符号,这些符号在形体上已接近商周时期的文字,是良渚文化进入文明时代的重要标志。

[5]二、文化命名1936年,施昕更在良渚进行了三次考古发掘,出土了大量的石器和陶器;1938年,出版了《良渚-杭县第二区黑陶遗址初步报告》。

施昕更成为良渚遗址的第一个发现者,是探索良渚文化和良渚文明的先驱。

1959年,夏鼐先生正式提出“良渚文化”的名称。

1973年,江苏吴县草鞋山遗址的发掘,使人们对良渚文化的认识取得了重大突破,第一次在典型的良渚文化墓葬中出土了玉琮、玉璧等玉礼器,将长期被视为“周汉古玉”的良渚玉器放回新石器时代良渚文化的年代坐标,自此,长期以来笼罩在良渚玉器上的神秘面纱被撩开了。

在前一阶段考古诸多发现的启示下,浙江考古工作者在良渚、瓶窑一带相继发现了反山显贵者墓地,瑶山、汇观山祭坛与墓地,莫角山巨型建筑基址,塘山“土垣”等大型遗址,以及一大批良渚时期的村落遗址和墓地。

目前已发现各类遗址135处,它们共同构成了分布密、类型多、规格高的遗址群落。

学者们称之为“良渚遗址”,它是整个良渚文化的中心,是探索中国文明起源,实证中华五千年文明的一片“圣地”。

2007年,考古学家又发现以莫角山宫殿为中心的四周还有一圈环绕的城墙。

这个大发现标志着在七十年考古历程中,继发现良渚遗址、命名良渚文化后的又一个重要的阶段——确立了良渚文明。

遗址发现5月,西湖博物馆对杭州一个叫古荡的遗址进行发掘,当时在西湖博物馆工作的施昕更先生也参加了这次发掘,在整理出土器物过程中,有几件器物看上去很熟悉,特别是一件有孔石斧,引起了施昕更先生的注意,这种石斧在他的家乡良渚一带盗挖文物之风盛行,尤其是盗挖玉器,因此,在盗坑附件常散落着一些石器及陶片,施昕更先生从小生长在良渚,对当地的"掘玉"耳濡目染,有深刻的印象。

从湘桂走廊新石器晚期遗存看舜帝死葬苍梧之野的真实性*虞舜是上古五帝之一,姓姚,传说目有双瞳而取名重华,号有虞氏,故称虞舜。

仁孝开明,被尊为道德文化的鼻祖。

《史记》所载:“天下明德,皆自虞舜始”。

舜帝在位时的最大武功是征服三苗,但并不是完全使用武力,而是使用怀柔政策。

据史书记载,舜帝曾依靠“舞干戚”而使三苗臣服,后来又在百岁高龄远征三苗,结果死在巡守途中。

关于舜的死葬问题,历史上存在着四种说法:1、《史记·五帝本纪》:“南巡狩,崩于苍梧之野,葬于江南九疑”。

2、《墨子·节葬下》:“舜西教乎七戎,道死,葬南已之市”。

3、《孟子·离娄下》:“卒于鸣条。

”4、《困学纪闻》:“葬于海州苍梧山”。

舜一身不能四葬。

显然只有一说是正确的。

笔者早在1986年即已撰文论述,指出只有“崩于苍梧之野,葬于江南九疑”是正确的。

1但当时限于考古资料的缺乏,难以依据考古资料进行更有说服力的论述。

近年来,湘桂走廊和九嶷山地区新石器时代晚期以来的考古发现陆续公布,使该项研究有可能走向深入。

有感于此,笔者再撰此文,以求教于方家。

一、古文献记载的虞舜卒葬地(一)汉代及其以前古文献关于虞舜卒葬地的记载最早记载舜帝死亡问题的是《古文尚书》,其《虞书·舜典》言:“舜生三十,征庸二十,在位五十载陟方乃死。

”意思是说舜在民间生活了三十年,被尧帝试用了二十年,摄行帝位五十年,最后巡狩(陟方)而死。

这样算来,舜帝是在一百岁时巡狩而死。

但《尚书》没有言明舜帝“陟方”何处,死葬何处。

《尚书》系由春秋时期大思想家孔子(公元前551~479年)根据上古文书编订而成。

学术界对于《尚书》各篇的真伪及年代看法不一,不少学者认为最早的《虞书》各篇尤其是《尧典》、《舜典》应系后人追述,不是尧舜禹时期的文书。

但是绝大多数学者不否认二典记述史实的可信性。

孔子是编订《尚书》的人,也是第一个指出舜帝葬所的人。

他在回答宰我的提问时说:“舜之少也,恶悴劳苦,二十以孝闻乎天下,三十在位嗣帝所,五十乃死,葬于苍梧之野。

感慨:一个完整的名词解释都包括那几方而内容:1.简单介绍(比如说红山文化,开头先来一句:中国北方地区新石器时代文化)2.时间(哪个朝代的)3.地点(一般指发现地或应用的地方等)4.包含内容(都发现了什么或者是干什么用的或者有什么特点或者有的名词需要说一F其形制等)5.简述历史(诸如延续年代等亦可归入时间范围里面去)6.意义(一句话概括意义及重要性)一般不一定说全,只要这几点里有的都说上且说对均可拿满分。

空首布空首布是中国早期的金属铸币,有耸肩和平肩两种,大小不一。

1956年山西省侯马出土的耸肩尖足空首布,形体较大,一般通高为13?15厘米左右,每件重量(含布首泥芯)在34?44克之间,这是迄今考古发现的中国最早的金属铸币。

平肩空首布一般体形稍小,有的上面铸有地名。

金属铸币的出现反映了当时商业交换的发展,而商业交换的一般发展途径是从实物交换经一般等价物再形成为金属铸币作中介的,故中国这种最初的铸币形式多取自生产工具,空首布就是仿照农业工具bo的形式。

越窑唐、五代时最着名的青瓷窑场和青瓷系统。

也称“秘色窑”。

在越州境内(今浙江余姚上林湖滨湖地区)故名。

所烧青瓷代表了当时青瓷的最高水平。

发现窑址已达二三十处,以鳖唇山东晋时期遗址最早,唐、五代到宋初时期的窑址尤多。

唐代越窑青瓷已很精美,博得当时诗人的赞美,(如,颜况“越泥似玉之甄”,许浑“越甄秋水澄”,皮日休“邢人与越人,皆能造瓷器,圆似月魂堕,轻如云魄起”,陆龟蒙“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来”等。

)五代吴越时越窑瓷器已"臣庶不得用",作为吴越王钱氏御用及贡品。

进贡瓷器动辆万件;入宋以后,贡瓷数量有增无已,一次进贡有多达十四万件者。

越窑在南方浙江省绍兴,主要制造青瓷;邢窑在北方河北省邢台,主要制造白瓷。

越窑的青瓷明彻如冰,晶莹温润如玉,色泽是青中带绿与茶青色相近。

饕餮纹饕餮纹,青铜器常见纹饰。

为一种图案化的兽面,故也称兽面纹.饕餮是传说中的一种凶恶贪食的野兽,这种怪兽没有身体,只有一个大头和一个大嘴,十分贪吃,古代青铜器上面常用它的头部形状做装饰。

银王婚书《银王婚书》剧本第一幕【古代】【GM悲伤】【哭声】炎王妃:陛下!淄罹苍老音】:爱妃,这些年……我对不住你……炎王妃:不!陛下这些年为国事操劳,上对得起苍天,下对得起黎民,也便对得起炎女了!淄睢:【叹气】我对不住你!内侍监:吾王陛下,银匣子已按您的吩咐铸成……淄睢:好!我死后,将我的心剜出,盛在匣中,【叹气】一同入葬!炎王妃:陛下!……陛下……【哭声】内侍监:【混响】陛下驾崩!第二幕【现代】考古现场【挖掘声】考古队员:这里的土质不太一样!考古队员:快闪开!!【崩塌声】考古队员:是……是,是墓室入口?!快~~快去叫沈教授过来!第三幕【监测中心】【电话铃声】单凝:喂?沈前鸣:单凝?是你么?单凝?单凝:是我,你小声点!沈前鸣:我我……我找到了,单凝,我找到绩山大墓的主墓入口了,并且这三个墓室全都打开了!!单凝:我要下班了,如果是工作,明天直接来找我【电话忙音】单凝【混响】:发掘工作进行了快两年,终于有成果了。

前鸣,恭喜你!童晓雪:单主任早!单凝:晓雪早啊!童晓雪:单主任,这里有两份报告需要您签字单凝:好!【东西挪动声】e沈前鸣:哎呀,全部要检测的都在这儿了。

单凝:【混响】唉,这小子什么时候才能学会稳重!【关混响】这么大的箱子,搁到墙角去,碍事儿!沈前鸣:好好好!沈前鸣:拜托啊,一周之内把鉴定结果做完吧,好不好?单凝:沈先生,我们是国家指定的检测单位,并不是你们考古队所属的单位,所以我们除了你们队上的工作外,还有很多其他重要工作不论你们这个发掘到底有多少历史文化的、考古和艺术等等方面的重要价值,都必须按照规定,依照先后顺序进行检测!沈前鸣:单凝……!!!我知道物质鉴定你是权威,你很忙,可是看在我们咱两深厚的感情份上,就不能给点……照顾?单凝:沈前鸣,我们已经分手一年了沈前鸣:可是……e单凝:一周以后来拿结果吧……沈前鸣:单凝,我太感谢你了!现场还有很多事要做,我就不打扰你了!我先走了啊!单凝:看来这周又不用按时下班了。

盱眙小云山六七号西汉墓发掘报告

南京博物院;淮阴博物馆;盱眙县博物馆

【期刊名称】《东南文化》

【年(卷),期】2002(000)011

【摘要】小云山六七号西汉墓同为夫妻合葬墓,结合墓地其他墓葬分布情况推测,此处应为家族墓地,墓主属东阳城内居民.此次发掘为研究汉代城市平民的生活习俗提供了新的资料.

【总页数】9页(P15-23)

【作者】南京博物院;淮阴博物馆;盱眙县博物馆

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】K871.41

【相关文献】

1.盱眙大云山汉墓出土夹纻胎漆器保护前期研究 [J], 陈潇俐

2.盱眙大云山汉墓填土剖面层的揭取与利用考古信息展示 [J], 余伟;

3.江苏盱眙大云山景区连接线汉墓群 [J],

4.盱眙东阳大云山西汉墓发掘简报 [J], 王厚宇;王卫清

5.江苏盱眙大云山汉墓再考及墓主身份推定 [J], 金山;王栋

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。