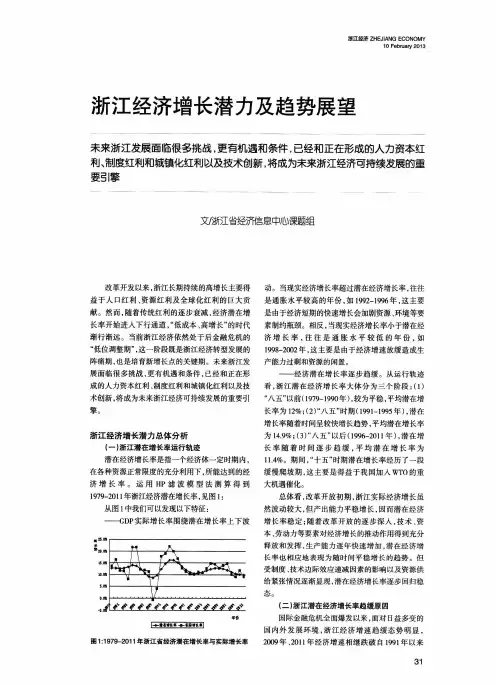

改革开放以来的浙江经济发展

- 格式:docx

- 大小:16.83 KB

- 文档页数:2

浙江省民营经济发展情况调查当前,宏观经济总体趋好。

其未来走势如何,成为各方面关注的热点。

民营经济受市场调节的程度较高,其动态是判断未来经济走势的重要根据。

为此,我们对浙江省民营经济发展情况进行了专题调研。

先后在杭州、温州、台州等地了解面上的情况和点上的情况。

考察了温州的正泰集团、德力西集团、天正集团、邦威集团,台州的飞跃集团、星星集团、伟星集团、德仁集团等民营企业。

与省、市政策研究机构、乡镇企业管理机构、个体私营企业管理机构的有关同志进行了座谈并获得了有关资料。

现将调查材料初步整理如下:一、浙江民营经济发展的基本情况民营经济是指产权明确到自然人,民间经营的经济。

包括个体私营和城乡居民控股的股份制经济。

改革开放以来,浙江省民营经济发展非常迅速,1978-1998年,个体私营工业年均增长59.4%,近年来,乡镇集体企业通过改制90%已转为股份制企业或个体私营企业,进一步扩大了民营经济的规模。

从现行的统计看,民营经济主要通过两部分反映出来:第一,乡镇企业,改制以后,浙江省乡镇企业绝大多数已成为民营企业;第二,个体私营企业。

这两部分的统计有重复的部分,因为乡镇企业中包括个体私营企业。

确定民营经济的规模和比重,可以使用排除法。

从浙江省的具体情况分析,除去国有经济和外资经济,其余都可以认为是民营经济。

1999年,全省工业增加值里国有工业占7.9%,中外合资工业占11%,据此估计,民营工业的比重已达到80%以上。

在从业人员和社会消费品零售总额中的比重也达到了80%左右(目前省内没有GDP所有制构成的统计)。

由于特定的历史条件,浙江省国有投资少,发展经济更多的需要依靠市场、依靠民间的致富活动。

这恰好与该省商品经济的历史传统结合起来。

在这一背景下,随着改革开放的进程,浙江省民营经济必然快速发展起来。

浙江省民营经济是紧密依靠市场和小城镇建设发展的。

浙江是一个专业市场比较发达的省份,1999年有各类商品市场4347个,全年成交额达到3600多亿元,连续9年居全国第一。

浙江民营经济的发展状况、问题及对策浙江民营经济[1]发展起步于上世纪八十年代初,大致经历了改革开放初期的初始发展阶段、80年代中后期的快速发展阶段、党的十四大后的全面发展阶段、党的十五大后的提高发展阶段、党的十七大以来的转型升级阶段。

以家庭作坊和中小企业起步的民营经济的发展,实现了浙江由农业经济向工业经济的跨越,推进了农村工业化的迅速发展,使浙江从一个“资源小省”迅速发展成为“经济大省”,经济总量由全国第12位上升到第4位,并形成了一批在全国具有较强优势的产业、企业和产品。

一、民营经济是浙江的显著特色(一)民营经济的地位和作用1978年以来,浙江民营经济逐渐发展起来,到2008年上半年,浙江民营企业为全省创造强其中杭州的私人控股企业占全省的22.5%,宁波占19.9%,温州占12.6%,三个地区合计占全省一半以上。

二、当前浙江民营经济发展存在的问题1.市场准入问题。

从第二次经济普查结果看,浙江民营经济仍然主要集中在完全竞争市场的制造业和批发零售业。

一些基础产业领域,国有资本依然处于绝对控制地位,政企不分的问题还没有完全解决,仍存在排斥和限制竞争等不符合市场经济原则的行为。

由于部门、行业、地区垄断经营的存在,民间资本在这些行业很难进入,尤其是在基础设施、金融保险、交通、通信、能源等具有较好市场前景和长期稳定收益的领域,这些领域基本由国有资本所控制,形成垄断行业。

尽管中央先后在2005年和2010年出台《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》(又称“非公经济三十六条”)和《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》(又称“新三十六条”),政府部门对开放的行业准入规范化管理水平仍然滞后于经济的快速发展。

多数行业缺少准入制度和退出机制,相关法律法规缺乏,配套机制不完善,民营企业投资缺乏稳定性和可持续性。

2.资源要素问题。

生产要素制约逐渐成为影响浙江民营经济发展的瓶颈。

一是土地供给矛盾突出。

浙江经济发展浙江处于长三角地区,浙江是中国经济比较发达的沿海对外开放省份。

浙江工业基础较好,以轻工业、加工制造业、集体工业为主。

当前我国正处在工业化快速发展期,浙江是我国经济发展的大头,浙江经济发展速度一直居各省前列。

浙江经济的发展离不开浙江民营企业的贡献,针对民营企业的研究,也有很多独到的观点和见解。

众多学者和专家对此做了大量的专题研究,也获得了一些丰硕的研究成果。

本文将从浙江民营企业的概况、发展模式特色、优势、缺陷、分类、与浙江经济发展模式的比较等方面结合主要特色地区对浙江民营企业的发展做较为系统的综述。

一、“浙江民营企业经济发展模式”的分析(一).浙江民营企业经济发展模式的简介及概括:浙江是民营经济大省,民营经济的发展带动了浙江经济的快速发展。

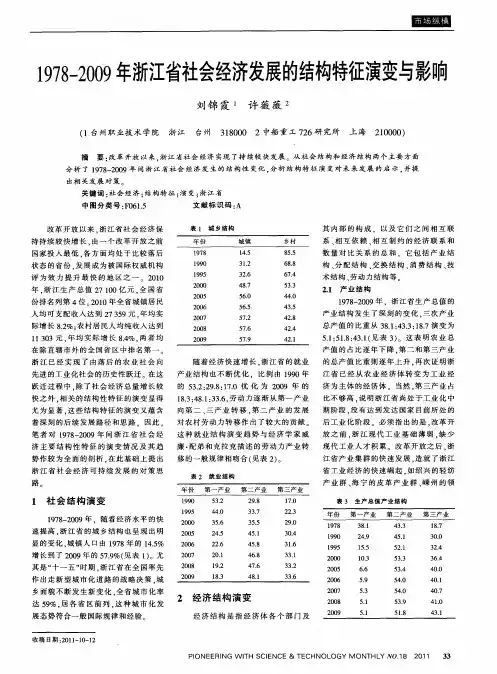

1.发展历程浙江民营经济的发展历程,大致可分为三个阶段:一是上世纪70年代末至90年代初,基本特点是乡镇集体企业加速发展,个体私营经济从无到有、从小到大。

1978—1990年,全省集体工业占全部工业增加值的比重从36.2%上升到61.3%,个体经营经济的比重也上升5.5个百分点。

二是90年代初至90年代末,基本特点是个体经营经济大发展,集体企业逐步改制。

邓小平南方谈话以来,个体经营经济出现了一个发展高潮。

1997年底,全省私营企业发展到9.2万户,比1992年增长7倍。

1990—1997年,个体私营经济占GDP的比重从15.7%上升到33.7%,而集体经济从53.1%下降到36.7%。

三是90年代末至今,基本特点是各种所有制经济不断融合,民营经济综合实力显著增强。

2.发展模式概括及特色浙江民营经济发展模式概括:1.经济占比,已成主角。

2.增长姿态,持续上扬。

3.竞争能力,不断提升。

4.科技助动,势头强劲。

5.外拓经营,风劲帆满。

6.适应调控,稳步前进。

(摘自:浙江省工商行政管理局)(二).浙江省民营经济发展模式特色简介:1.企业结构以中小型为主,规模化程度明显提升。

《国际经济合作》课程作业题 目 宋体4号居中,题目较长时分散均衡(红色字修改后改为黑颜色) 国际经济与贸易专业,2009级7班 宋体4号居中 国际商务系新罗马体,4号居中 宋体4号居中 学生姓名 专业班级 任课教师 系 别 学生学号随着经济全球化的发展,外贸逐渐成为推动经济增长的重要因素之一。

改革开放后,浙江依据自身优势,利用对外贸易使得浙江经济发展迅速。

但是世界经济发展的经验表明,经济全球化的挑战是不能回避的,只有正确认识和发挥本国的比较优势,制定和实施适合自己的外贸战略,才能使比较优势转变为持久的国际竞争力。

为此,立足于浙江开放型经济发展的实际,根据浙江对外贸易比较优势,制定相应的战略,对浙江在国际市场准确定位,不断提升国际竞争力具有重要意义。

(文中除标题外的中文字使用宋体小4号,数字和字母使用新罗马体小4号;行间距为固定值20磅)1 浙江对外贸易比较优势分析(1级目录为黑体4号,行间距为段前24磅,段后18磅;居中;序号数字与文字间空1格)1.1浙江对外贸易比较优势指数分析(2级目录为黑体小4号,行间距为段前24磅,段后18磅;左对齐;序号数字与文字间空1格;下同)1.1.1显性比较优势指数分析(3级目录同2级目录)显性比较优势指数1(脚注序号标注方法)(RCA)是用来分析一个国家或地区的某种产品是否具有比较优势的一个测度指标。

其计算公式为:RCA= (一国某商品出口值/一国商品出口总值)/ (世界某商品的出口值/世界商品出口总值) 。

表12008年浙江省出口主要产品RCA指数资料来源:根据商务部发部的数据整理而成,2010(表格的写法如上)1该指数的含义是:一个国家某种出口商品占其出口总值的比重与世界该类商品占世界出口总值的比重二者之间的比率。

RCA>1,表示该国此种商品具有显性比较优势;RCA<1,则说明该国商品没有显性比较优势。

RCA ≥ 2..5,则该产品具有很强的竞争力;若1.25 ≤RCA<2.5 具有较强的竞争力;若0.8 ≤RCA<1.25,则具有一般的竞争力;若RCA<0.8 则具有弱的竞争力。

浙江现象浙江模式浙江经验陈一新2009年第4期——他山之石浙江省是我国改革开放先行区。

浙江改革开放30年的历史,是一部创业富民、创新强省的发展史,是一部中国特色社会主义理论体系的实践史。

改革开放以来,浙江走出了一条具有自身特点的经济社会发展路子,创造了令人瞩目的发展奇迹。

认真研究“浙江现象”、深入探讨“浙江模式”、全面总结“浙江经验”,具有重要的现实意义。

“浙江现象”值得认真研究所谓“浙江现象”,就是改革开放以来,在缺陆域自然资源、缺国家资金投入、缺特殊优惠政策的情况下,浙江人民不等不靠不要,坚持自主自强自立,善于“无中生有”,敢于“小题大做”,勇于创业创新,取得了辉煌的发展成就,并实现了由资源小省向经济大省转变并向经济强省迈进,人民生活实现了由基本温饱向总体小康转变并向全面小康迈进。

“浙江现象”最显著的特点就是:民富、省强。

民富,主要表现为浙江城乡居民收入水平高、增长快、差距小,生活条件极大改善,生活品质显著提高。

1978年到2007年,全省城镇居民人均可支配收入年均实际增长8.2%,由332元增加到20574元,由全国第9位上升到第3位;农村居民人均纯收入年均实际增长8.5%,由165元增加到8265元,由第8位上升到第3位。

城乡居民人均收入已分别连续7年和23年保持全国省区第1位。

城乡居民收入基尼系数分别为0.33、0.35,明显低于全国平均水平。

城乡居民恩格尔系数逐年降低,分别从1978年的55.6%和59.1%,下降到2007年的34.7%和36.4%。

1985年前后全省人民基本解决温饱问题,1999年全省实现了总体小康目标。

省强,主要表现为经济综合实力、区域创新能力、协调发展能力显著增强。

从经济综合实力看,1978年到2007年,全省生产总值由全国第12位上升到第4位,人均生产总值由第16位上升到第4位;社会消费品零售总额由第12位上升到第4位;外贸进出口总额由第15位上升到第4位,其中出口总额由第14位上升到第4位;财政收入由第14位上升到第5位。

2020国家公务员考试申论范文:让小微不再微小,让小微永远微笑改革开放以来,浙江抓住发展机遇,以“干在实处、走在前列、勇立潮头”的浙江精神形成了有浙江特色的地域经济:义乌小商品市场、海宁皮草、诸暨袜业、宁波家电、温州皮鞋等远销海外,也见证着浙江小微企业的崛起。

近年来,小微企业成长指数上升趋势明显,整体发展态势良好,在全国经济下行压力较大的背景下,浙江市场主体升级工作焕发全新活力,为浙江经济率先发力、逆势上行夯实了基础,赢得了先机,积蓄了能量,取得了显著成效。

随着市场经济的发展,个体工商户的发展空间逐步萎缩,受内需不足、外围经济增长乏力等因素的影响,浙江小微企业生产经营风险增加,生存压力巨大,创新能力不足,政策获得感有待提升。

民营经济曾经是浙江经济的支柱,如今小微企业发展进入瓶颈必将制约浙江经济转型升级。

因此让小微企业发展壮大迫在眉睫。

让小微企业发展壮大离不开企业自觉提升。

在市场经济的环境下,政府有形之手的力量固然重要,但是过多的干预会影响市场真正的主体也即企业自身发挥作用。

浙江知名企业家鲁冠球创业之初为拓展业务范围,周边公社的农具配套产品需要什么,企业就生产什么。

到1978年鲁冠球大刀阔斧,锐意改革,从此只生产万向节一件产品,最终成为现代化跨国企业集团。

可见,企业发展到了一定程度,就要小而专、小而精。

过度拓展的业务范围会分散企业生产力,什么都做就什么也做不好。

所以企业自觉提升,走专精特新发展之路,才能真正扩大企业规模,适应现代化精细化生产时代潮流。

让小微企业发展壮大离不开政府政策扶持。

国家经济的发展离不开政府有形之手的整体操控,小微企业同样依赖政府的扶持方能茁壮成长。

首先,政府为小微企业提供方向引导,浙江省是全国率先提出打造“隐形冠军”的省份,建立隐形冠军培养库,引导小微企业走专精特新发展之路;其次,政府为小微企业破除资金难题,浙江小微企业大多面临融资难的困境,只有政府建立贷款平台,打造融资环境才能为小微企业消除后顾之忧;再次,政府为小微企业打造制度环境,“三年成长计划”着力破解小微企业发展的结构性、素质性、体制性矛盾,着力打造育小、扶小、活小、强小的制度环境。

篇一:《温州改革开放30年经济发展》温州改革开放30年经济发展改革开放30年来,作为全国民营经济发祥地之一,温州民营经济也一直因为其标志性符号意义而吸引着国内外关注。

进入新世纪,温州民营经济发生了什么深刻变化?哪些前所未有的新气象已经出现?来自温州市工商局的统计数据显示,截至2007年底,温州市共有民营企业60892家,个体工商户259197户,合计注册资金(本)1254亿元。

在这些数字背后,“民营经济已成为温州发展最大的品牌,并已成为推动温州生产力发展的重要力量,发展民营经济成为解决就业问题的根本出路,成为实现共同富裕的有效途径。

”这已经是多方共识。

而据温州银监分局专家测算,2006年温州市民间资金已超2200亿元。

这笔总额庞大的民间资本在全国各地进行各种实业投资、民间借贷,以及投机炒作等活动。

“大量民间资本适时向外投资,形成行业性的温州市场和跨区域的温州经济。

”专家分析。

这也是资本流动正呈现的区域化特点。

据不完全统计,1996年至2005年,温州工业企业在外创办各类项目1030个,累计在外投资额亿元,相当于同期温州本地限额以上制造业投资的%。

就国内而言,已有正泰、德力西、报喜鸟、美特斯邦威等很多知名企业在上海等地直接投资办厂。

国内市场的扩张已经不能满足企业发展的需要,越来越多的温州民企已经以各种形式进军国际市场,越来越国际化。

有关部门人士对记者分析道,“近年来,温州市一些优质民营企业逐步跨入国际市场,销售网络遍及世界各地,个别轻工产品如打火机、皮鞋甚至占据了国际市场的主要份额。

温州人开始在海外建立鞋革、服装、低压电器等专业市场、研发中心或生产基地。

俄罗斯远东地区有康奈集团;在北美、中东、南美等地区,也活跃着许多温州民营企业家的身影。

与此同时,温州民间资本积极参与国际化的兼并和收购,已有6家温州民营企业成功尝试在海外上市融资。

”这些扩张与企业经营管理模式的变化密不可分。

从“地下工厂”、“前店后厂”起步的温州模式下传统的民营企业,基本上都是家族式管理,但随着企业的发展,家族式管理的弊病越来越多地显露出来,大批民企纷纷转向建立现代企业制度,逐步发展成现代化的股份制企业或上市公司。

改革开放以来的浙江经济发展

改革开放以来,浙江的经济发展大致可分为改革探索和解决温饱(1978-1991年)、改革深化和总体实现小康(1992-2001年)、改革攻坚和全面建设小康(2002年至今)三个阶段。

那么,浙江经济发展阶段的划分的依据是什么,与全国的经济发展阶段一样吗?浙江省成为全国经济大省靠的是什么,是地缘优势还是政策优势抑或人文优势?外贸依存度超过50%的浙江经济是怎样应对金融风暴的?书中提到的多是积极的、好的一面,但浙江省经济发展是否存在什么缺陷和限制?通过查找资料,我对这些问题有了一定的了解。

经济发展阶段划分的标准并不统一,而浙江省经济发展阶段的划分大致与十三大确立的三步走战略契合。

我国对解决温饱和总体小康的定义极有可能是以人均GDP为标准。

1985年左右,浙江全省基本解决温饱问题;1999年,浙江提前实现总体小康,比全国实现这一目标早了一年。

浙江发展经济大致有以下几点优势:(1)劳动力资源优势。

浙江劳动力多,但劳动力数量优势在中国这一大环境中并不明显。

浙江的劳动力资源优势主要体现在增长率低和综合素质高两点。

浙江的人口增长一直排倒数,现在已经负增长了,这减轻了人口负担和就业压力。

浙江文化积淀深厚,浙江人拥有崇学、敢闯、互助、务实、勤奋等优秀素质,对环境有很强的适应能力并用于创新,肯动脑筋肯吃苦,更多地在实践中学习。

从而使浙江涌现出一大批精明并善于把握时机的企业家,这是浙江经济腾飞的重要因素。

(2)此外,浙江还具有海滨

居中的区位优势、港口优势(可以弥补资源的不足)、海洋优势、环境优势、民间资本优势等等。

在08年美国次贷危机引起的金融风暴中,浙江受到的冲击尤为严重。

在这严峻的形势下,浙江人民同心同德,以“凤凰涅槃、浴火重生”的精神,交出了一份亮丽的答卷。

应对这次金融风暴,中央的决策时是:保增长、保民生、保稳定。

其实浙江政府见事早,行动也快,又提出了“标本兼治,保稳促调”的方针,确立了“保增长、抓转型、重民生、促稳定”的工作主线,扩大内需,推进经济发展方式转变、促进产业转型升级。

这也成为浙江经济未来的健康增长提供了强大动力。

中国经济的高速发展的同时,也存在不少缺陷,浙江当然也存在。

其中对环境的破坏随着全国各地雾霾频发等也越来越被人们关注。

虽然浙江的环境在全国来说还算不错,但形势也不容乐观。

浙江也有全境酸雨,浙江部分地区的天也是灰蒙蒙的,舟山渔场没鱼了……此外,浙江经济发展也存在许多瓶颈,如资源短缺(土地、电力、水)、企业外迁、作为经济命脉的中小企业整体抗风险能力不强等。

浙江经济模式的转型十分重要。