高速铁路列车运行图结构特征分析

- 格式:pdf

- 大小:309.57 KB

- 文档页数:5

高速列车车体动力学特性分析及优化设计高速列车是现代高速铁路的核心技术。

随着铁路技术的不断发展和进步,高速列车的速度也越来越快,加快了铁路交通的运行效率,创造出更好的社会经济效益。

但是,随着速度的提高,高速列车所带来的风险和安全问题也越来越突出。

这些问题往往与高速列车车体动力学特性有关。

因此,对高速列车车体动力学特性的分析和优化设计就显得尤为重要。

一、高速列车车体动力学特性分析高速列车车体动力学特性是指列车在运行过程中的各种物理参数与运动状态之间的关系。

它是影响列车运行效果和安全稳定性的重要因素。

在设计高速列车时,必须对其车体动力学特性进行详细的分析和研究。

车体动力学特性主要包括纵向动力学特性和横向动力学特性两个方面。

1. 纵向动力学特性纵向动力学特性主要是指列车在纵向方向上的运动和加速度的特性。

这些特性包括列车的加速度、制动距离、牵引力和制动力等。

为了实现高速列车的高速运行,列车在行驶过程中必须保持稳定的加速度和制动力。

因此,在设计高速列车时,必须对列车的加速度和制动力进行详细的分析和优化设计。

2. 横向动力学特性横向动力学特性主要是指列车在横向方向上的运动和加速度的特性。

这些特性包括列车的侧向位移、滚动角度和摆角等。

在高速列车的设计过程中,必须考虑到列车的侧向稳定性,以避免列车在高速运行中出现偏移和侧翻等安全问题。

二、高速列车车体动力学特性优化设计高速列车在设计过程中,必须考虑到列车的安全性、经济性和运行效率。

为了实现优异的性能,列车的车体动力学特性必须得到优化和改进。

1. 纵向动力学特性优化设计在纵向动力学特性的优化设计中,首先需要考虑列车的加速度和制动力的优化。

为了保证列车的平稳和安全运行,应该设计合理的牵引力和制动力曲线。

其次,应该优化列车的车重分布和载重率,以避免在高速运行中出现重心不稳的问题。

2. 横向动力学特性优化设计在横向动力学特性的优化设计中,需要优化车体的转向架结构和悬挂系统。

高铁列车运行图动态性能评价指标重要度分析摘要:面对高速铁路在实际运输生产实践中的复杂情况,单纯的静态性能已经不能完整的评价列车运行图的编制质量,一张高质量的列车运行图,对于旅客来说,就是该运行图上的列车准时性高,旅客列车出发与到达的正点率高;对于运行图自身而言,除了有良好的静态性能指标以外,还需要在执行过程中能够有效的抵抗一定的随机干扰,具有较强的弹性和实施性。

研究高速铁路列车运行图动态性能的评价具有重要的理论与现实意义。

关键词:高铁列车;运行图;动态性能评价指标高速铁路列车运行图是铁路运输企业实现高速列车安全、正点运行和经济有效地组织高速铁路运输工作的列车运行生产计划,同时也是铁路运输企业向社会提供运输产品供应的一种有效形式。

高速铁路列车运行图的编制质量,决定了高速铁路的服务质量。

因此,对高速铁路列车运行图编制质量和性能的评价至关重要。

一、动态性能评价指标体系构建1.运行图动态性能的主要影响因素(1)能力利用率一般来说,列车运行图内总的计划无效能力与列车运行图通过能力利用率成负相关,能力利用率很高时,相对应的是较差的列车运行图的动态性能。

(2)不同等级列车的对数和速度差值列车等级、不同等级列车的速度和数量,在很大程度上会影响晚点传播的范围,同时也决定着列车运行调整的策略。

(3)列车交会、越行的等待停留时间由于区间的不均衡性以及列车等级的差异,列车交会和待避常常会产生一定的冗余时间。

随着运行图中此类时间的增多,导致列车发生后效晚点的可能性就会减小。

(4)列车运行图缓冲时间列车运行图缓冲时间指列车运行图规定的列车间隔时间与最小列车间隔时间之差。

缓冲时间是缓解列车晚点传播的有效手段。

(5)列车运行线的“撒点”时间运行线撒点分为区间撒点和车站撒点,区间撒点是指图定区间运转时分与实际区间运转时分的差额,车站撒点是指列车图定停站时间与规定的技停时间的差额。

“撒点”时间越多,晚点列车恢复正点的能力越强。

(6)列车备用运行线运用备用运行线来调整晚点列车,能够有效地缓解晚点传播并且几乎不会对其他列车产生不利影响。

铁路运营基础-列车运行图和区间通过能力铁路运营基础-列车运行图和区间通过能力铁路运营中,列车运行图和区间通过能力是重要的基础工作。

列车运行图指的是按照一定的时间序列,安排列车开行的计划表,而区间通过能力则是指在一定的时间范围内,某个区间内能够通过的列车数量。

这两个概念在铁路运营过程中,能够有效地保证列车的准点和运能的最大化。

首先,列车运行图的制定是建立在铁路线路和车辆基础上的。

列车运行图需要根据线路的情况和车辆的性能,结合乘客需求和运输任务,合理安排列车开行的时间和间隔。

在列车运行图中,需要明确列车的始发站、终点站,经由车站、通过距离和时间、停车时间等信息。

通过合理的调整和优化列车运行图,可以实现列车之间的衔接和高效的运输。

列车运行图的制定需要考虑多方面的因素。

首先是线路的特性,要考虑线路的长度、坡度、曲线等对列车行进的影响。

此外,还需要考虑不同类型的列车,如客车、货车和动车组的运行需求。

为了保证列车之间的安全间隔,还需要考虑列车的最小行车间隔和调整时间。

另外,还需要根据运输任务的需求,合理安排列车的班次和停站。

通过科学的列车运行图制定,可以提高铁路运输的效率和安全。

区间通过能力是指在某个区间内,能够通过的列车数量。

铁路区间通行能力与列车运行图的制定密切相关。

为了确保区间的安全通行能力,需要综合考虑以下几个因素。

首先是线路的容量。

铁路线路的容量是指在一定时间范围内,某个区间内可以通过的最大列车数量。

线路的容量主要受到速度限制、信号设备和道岔设备的限制等因素影响。

通过科学的计算和分析,可以评估出线路的容量,并对列车运行图进行相应的调整。

其次是车辆间隔和安全距离。

为了确保列车的安全通行,需要在列车之间保持一定的间隔和距离。

首先是车辆间的间距,也就是列车之间的时间间隔。

这个间隔需要根据列车的速度和线路的安全要求来确定。

其次是列车的安全距离,指的是列车之间保持的物理距离。

这个距离需要保证列车在行进过程中的安全停车距离和保持距离,以防止碰撞和事故发生。

概述列车运行图重要意义及本设计区段技术经济特点

列车运行图是铁路运输行业中的重要工具,用于规划和协调列车的行驶计划,确保列车能够按照计划安全、高效地运行。

列车运行图对于铁路运输系统的安全性、可靠性、准时性具有重要的意义。

在本设计区段,列车运行图的技术经济特点主要表现在以下几个方面:

1. 高度的线路利用率。

本设计区段的线路资源比较紧张,列车运行图的设计需要进行高度规划和协调,才能够实现线路的最大利用率和资源的最优分配。

2. 复杂的设备自动化控制系统。

为了保证列车安全、高效地运行,本设计区段对车站、信号、电力、通信等方面的设备进行了自动化升级。

列车运行图的设计需要与各设备控制系统进行深度融合,确保列车运行过程中各种设备协同作业。

3. 高速、密集的列车运行。

本设计区段的铁路线路具有高速度、大能力、多线共存等优势,列车的开行密集。

列车运行图的设计需要充分考虑运行速度、时间间隔、车站停靠等因素,确保列车能够按时到站、按需停靠。

4. 利用信息技术手段。

列车运行图设计利用信息化、数字化技术手段,通过计算机系统对运行图进行设计、优化和评估,提高效率和准确性。

总之,列车运行图对于本设计区段的铁路运输系统具有重要的技术经济意义,需要充分考虑各种因素,保证列车运行的安全、高效和准时。

第18卷第1期(总第39期) 中国铁道科学1997年3月 计算机编制高速铁路列车运行图的研究聂 磊 郭富娥 (北方交通大学) (铁道部科学研究院) 摘 要:根据我国高速铁路行车组织工作的特点,对计算机编制高速铁路列车运行图进行了研究,通过系统分析,探讨了适合我国高速铁路特点的编图理论和方法。

在确定了高、中速列车运行线的合理铺划顺序之后,根据各类列车的不同性质,提出了3种算法。

在广泛借鉴国内外利用计算机编图经验的基础上,利用这些算法,开发了计算机编制我国高速铁路列车运行图系统,其内容包括基础数据的存取与管理、铺划列车运行线、运行图选优、运行结果输出等。

系统采用模块化设计,兼顾了我国高速铁路各发展阶段对运行图的不同需要。

关键词:高速铁路 计算机 列车运行图 有效时间链 回溯搜索1 前 言 高速行车技术是一项集众多领域知识的庞大系统工程,它不仅在硬件技术方面有很高的要求,而且在软件技术方面(如运输组织方法等)也较之常规方法有新的突破。

列车运行图是铁路运输工作的综合计划,是行车组织工作的基础,也是高速行车不可缺少的技术文件之一。

高速铁路已经在世界上很多国家投入运营,由于国情不同方式各异,如日本、法国为高速专用型,德国、意大利为客货混行型,因而编制列车运行图也有所区别,日本以规格化运行图为模式,德国则以分时运行图为模式。

据我国铁路专家和学者的多年研究论证,我国的高速铁路在运营后的较长时间内将采用高、中速列车混行的组织方式,而且两种列车速差大,某些中速列车要上、下高速线。

这就决定了我国高速铁路列车运行图与非高速铁路列车运行图及其它国家高速铁路列车运行图会有较大差异。

作为高速铁路的成套技术,及时地研究利用计算机编制适应我国高速铁路特点的运行图是十分必要的。

2 高速铁路列车运行图的特点 编制高速铁路列车运行图与非高速铁路列车运行图的工作内容相同,都是在距离(S)、时间(t)的坐标平面上确定满足运行图各种约束条件,并达到一定目标的列车运行线集合。

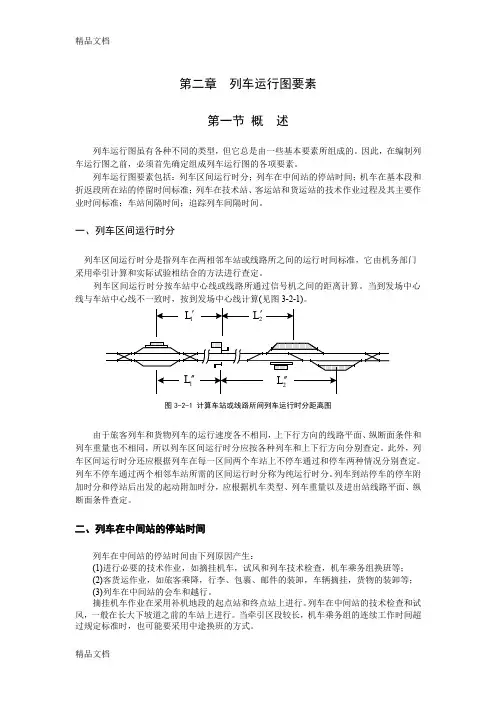

第二章列车运行图要素第一节概述列车运行图虽有各种不同的类型,但它总是由一些基本要素所组成的。

因此,在编制列车运行图之前,必须首先确定组成列车运行图的各项要素。

列车运行图要素包括:列车区间运行时分;列车在中间站的停站时间;机车在基本段和折返段所在站的停留时间标准;列车在技术站、客运站和货运站的技术作业过程及其主要作业时间标准;车站间隔时间;追踪列车间隔时间。

一、列车区间运行时分列车区间运行时分是指列车在两相邻车站或线路所之间的运行时间标准,它由机务部门采用牵引计算和实际试验相结合的方法进行查定。

列车区间运行时分按车站中心线或线路所通过信号机之间的距离计算。

当到发场中心线与车站中心线不一致时,按到发场中心线计算(见图3-2-1)。

图3-2-1 计算车站或线路所间列车运行时分距离图由于旅客列车和货物列车的运行速度各不相同,上下行方向的线路平面、纵断面条件和列车重量也不相同,所以列车区间运行时分应按各种列车和上下行方向分别查定。

此外,列车区间运行时分还应根据列车在每一区间两个车站上不停车通过和停车两种情况分别查定。

列车不停车通过两个相邻车站所需的区间运行时分称为纯运行时分。

列车到站停车的停车附加时分和停站后出发的起动附加时分,应根据机车类型、列车重量以及进出站线路平面、纵断面条件查定。

二、列车在中间站的停站时间列车在中间站的停站时间由下列原因产生:(1)进行必要的技术作业,如摘挂机车,试风和列车技术检查,机车乘务组换班等;(2)客货运作业,如旅客乘降,行李、包裹、邮件的装卸,车辆摘挂,货物的装卸等;(3)列车在中间站的会车和越行。

摘挂机车作业在采用补机地段的起点站和终点站上进行。

列车在中间站的技术检查和试风,一般在长大下坡道之前的车站上进行。

当牵引区段较长,机车乘务组的连续工作时间超过规定标准时,也可能要采用中途换班的方式。

客货运作业停站时间,应根据各种列车的不同需要分别规定。

对旅客列车规定旅客乘降、行李包裹和邮件的装卸所需要的停站时间;对摘挂列车规定摘挂车辆、取送车及不摘车装卸作业所需要的停站时间。

第一节列车运行图的图形表示方法及分类一、列车运行图的图形表示方法在列车运行图上,对列车运行时空过程的图解可以有两种不同的形式。

其一为以横坐标表示(时间),纵坐标表示(距离),这时,列车运行图上的水平线表示分界线的(中心线),水平线间的间距表示分界点的(距离);垂直线表示(时间)。

其二为以横坐标表示(距离),纵坐标表示(时间)。

这时,列车运行图上的水平线表示(时间);垂直线表示分界点的(中心线),垂直线间的间距表示分界点间的(距离)。

为了适应使用上的不同需要,列车运行图按时间划分方法的不同,可有如下四种格式:(1)一分格运行图(2)二分格运行图(3)十分格运行图(4)小时运行图在运行图上,以横线表示车站中心线的位置,它可有下列两种确定方法:(1)按区间实际里程的比率确定(2)按区间运行时分的比率确定一分格运行图。

它的横轴以(1)min为单位用(细竖线)加以划分,10分钟格和小时格用(较粗)的竖线表示。

二分格运行图。

它的横轴以(2)min为单位用(细竖线)加以划分,10分钟格和小时格用(较粗)的竖线表示。

十分格运行图。

它的横轴以(10)min为单位用(细竖线)加以划分,半小时格用(虚线)表示,小时格用(较粗)的竖线表示。

十分格图主要供列车调度员在日常调度指挥工作中编制(调度调整计划)和绘制(实绩运行图)时使用。

小时格运行图。

它的横轴以(1)h为单位用竖线加以划分。

小时格图主要在编制(列车方案)时使用。

二分格运行图主要用在(调度所)、(控制中心);十分格运行图主要用在(车辆段)。

运行图上的列车运行线(斜线)与车站中心线(横线)的交点,即为列车(到、发)或(通过)车站的时刻。

所有表示时刻的数字,都填写在列车运行线与横线相交的(钝角)内。

列车(通过)的时刻,一般填写在(出站一端)的钝角内。