空间目标温度的地面测量

- 格式:pdf

- 大小:1.86 MB

- 文档页数:13

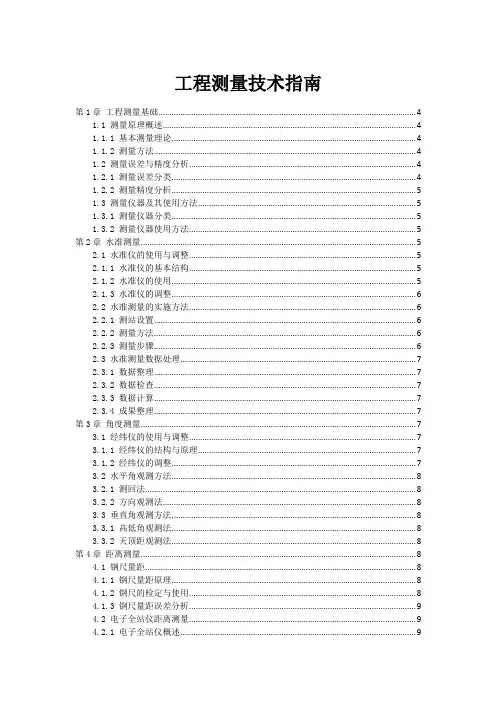

工程测量技术指南第1章工程测量基础 (4)1.1 测量原理概述 (4)1.1.1 基本测量理论 (4)1.1.2 测量方法 (4)1.2 测量误差与精度分析 (4)1.2.1 测量误差分类 (4)1.2.2 测量精度分析 (5)1.3 测量仪器及其使用方法 (5)1.3.1 测量仪器分类 (5)1.3.2 测量仪器使用方法 (5)第2章水准测量 (5)2.1 水准仪的使用与调整 (5)2.1.1 水准仪的基本结构 (5)2.1.2 水准仪的使用 (5)2.1.3 水准仪的调整 (6)2.2 水准测量的实施方法 (6)2.2.1 测站设置 (6)2.2.2 测量方法 (6)2.2.3 测量步骤 (6)2.3 水准测量数据处理 (7)2.3.1 数据整理 (7)2.3.2 数据检查 (7)2.3.3 数据计算 (7)2.3.4 成果整理 (7)第3章角度测量 (7)3.1 经纬仪的使用与调整 (7)3.1.1 经纬仪的结构与原理 (7)3.1.2 经纬仪的调整 (7)3.2 水平角观测方法 (8)3.2.1 测回法 (8)3.2.2 方向观测法 (8)3.3 垂直角观测方法 (8)3.3.1 高低角观测法 (8)3.3.2 天顶距观测法 (8)第4章距离测量 (8)4.1 钢尺量距 (8)4.1.1 钢尺量距原理 (8)4.1.2 钢尺的检定与使用 (8)4.1.3 钢尺量距误差分析 (9)4.2 电子全站仪距离测量 (9)4.2.1 电子全站仪概述 (9)4.2.3 电子全站仪的使用与注意事项 (9)4.3 激光测距仪及其应用 (9)4.3.1 激光测距仪概述 (9)4.3.2 激光测距仪的工作原理 (9)4.3.3 激光测距仪的应用 (9)4.3.4 激光测距仪的注意事项 (10)第5章控制测量 (10)5.1 控制网设计 (10)5.1.1 控制网概述 (10)5.1.2 控制网类型 (10)5.1.3 控制网精度设计 (10)5.1.4 控制网优化设计 (10)5.2 控制点选点与标石埋设 (10)5.2.1 控制点选点原则 (10)5.2.2 控制点标石类型及要求 (10)5.2.3 标石埋设与编号 (10)5.3 控制测量实施与数据处理 (11)5.3.1 控制测量方法 (11)5.3.2 控制测量操作规范 (11)5.3.3 数据处理与分析 (11)5.3.4 控制测量成果提交 (11)第6章地形测绘 (11)6.1 地形图的基本知识 (11)6.1.1 地形图的概念及分类 (11)6.1.2 地形图的比例尺 (11)6.1.3 地形图的表示方法 (11)6.2 地形测绘方法 (12)6.2.1 地面测量 (12)6.2.2 航空摄影测量 (12)6.2.3 卫星遥感测量 (12)6.3 数字地形测绘技术 (12)6.3.1 数字地形测绘原理 (12)6.3.2 数字地形测绘方法 (12)6.3.3 数字地形测绘应用 (12)第7章工程测量 (12)7.1 建筑物施工测量 (13)7.1.1 测量准备 (13)7.1.2 控制网布设 (13)7.1.3 测量方法 (13)7.1.4 质量控制 (13)7.2 道路工程测量 (13)7.2.1 测量准备 (13)7.2.2 控制网布设 (13)7.2.4 质量控制 (14)7.3 桥梁工程测量 (14)7.3.1 测量准备 (14)7.3.2 控制网布设 (14)7.3.3 测量方法 (14)7.3.4 质量控制 (14)第8章竣工测量与验收 (14)8.1 竣工测量概述 (14)8.1.1 基本概念 (15)8.1.2 任务 (15)8.1.3 重要性 (15)8.2 竣工测量方法 (15)8.2.1 水准测量 (15)8.2.2 三角测量 (15)8.2.3 导线测量 (15)8.2.4 全站仪测量 (15)8.2.5 激光扫描测量 (16)8.3 竣工验收与资料归档 (16)8.3.1 竣工验收的组织 (16)8.3.2 竣工验收的内容 (16)8.3.3 资料归档 (16)第9章测量项目管理与组织 (16)9.1 测量项目概述 (16)9.1.1 测量项目的定义与目标 (16)9.1.2 测量项目的范围与内容 (17)9.1.3 测量项目在工程建设中的重要性 (17)9.1.4 测量项目的实施流程与原则 (17)9.2 测量项目组织与实施 (17)9.2.1 测量项目组织结构 (17)9.2.2 人员配置 (17)9.2.3 设备配置 (17)9.2.4 测量项目实施方法 (17)9.3 测量项目质量控制与评价 (17)9.3.1 测量项目质量控制措施 (18)9.3.2 测量项目质量评价方法 (18)9.3.3 测量成果验收与归档 (18)第10章现代测量技术应用 (18)10.1 GPS测量技术 (18)10.1.1 概述 (18)10.1.2 GPS测量原理 (18)10.1.3 GPS测量系统 (18)10.1.4 GPS在工程测量中的应用 (18)10.2 激光扫描测量技术 (18)10.2.2 激光扫描测量系统 (19)10.2.3 激光扫描在工程测量中的应用 (19)10.3 遥感测量技术及其应用 (19)10.3.1 遥感测量概述 (19)10.3.2 遥感测量原理 (19)10.3.3 遥感测量数据处理与分析 (19)10.3.4 遥感测量在工程测量中的应用 (19)10.4 测量信息系统与数据处理技术 (19)10.4.1 测量信息系统概述 (19)10.4.2 测量数据采集与管理 (19)10.4.3 测量数据处理与分析 (19)10.4.4 测量信息系统的应用实例 (19)第1章工程测量基础1.1 测量原理概述工程测量是各类工程建设中不可或缺的环节,其主要任务是通过测量获取工程对象的几何位置、形状、大小等空间信息,为工程设计、施工及管理提供准确的数据支持。

测绘技术中的雷达测量方法雷达测量方法是测绘技术中一种重要的测量手段,通过利用电磁波在空间中的传播和反射特性,可以实现对目标物体的定位、形状检测和参数测量等功能。

雷达测量方法在工程测量、地面测量和航空测绘等领域都有广泛的应用。

一、雷达测量原理雷达测量原理是基于电磁波的特性实现的。

雷达系统由发射器、接收器和信号处理等组成。

发射器发出电磁波信号,并通过目标物体的反射返回到接收器。

接收器接收到反射的信号后,通过信号处理可以得到目标物体的位置、形状、运动速度等信息。

雷达测量原理中的一个重要参数是雷达波长。

波长决定了雷达系统的分辨率和测距精度。

通常情况下,雷达波长越短,分辨率和测距精度越高。

因此,在进行雷达测量时,需要根据具体的应用需求选择合适的波长。

二、雷达测量方法的应用1. 工程测量在工程测量中,雷达测量方法可以用来实现对建筑物、桥梁、隧道等工程结构的形状检测和变形监测。

通过将雷达系统安装在测量车辆或无人机上,可以实现对工程结构的三维形状重构,并进行形变分析。

这种无接触式的测量方法不仅减少了测量时间,还可以在复杂的环境中进行测量。

2. 地面测量在地面测量中,雷达测量方法可以用来实现地表高程的测量。

传统的地面测量方法通常需要人工布设测量点,并进行测量。

而利用雷达系统可以对地表进行连续性的测量,不仅提高了测量效率,而且可以获取到更为详细的地表高程信息。

3. 航空测绘在航空测绘中,雷达测量方法可以用来实现地面的三维模型重构和自动化的地物分类。

通过将雷达系统安装在飞机或无人机上,可以对地表进行全面的覆盖,获取更为详细的地形和地物信息。

这种无接触测量的方式可以避免地面测量中的限制,适用于复杂的地形和无法到达的区域。

三、雷达测量方法的发展趋势随着科技的不断进步,雷达测量方法也在不断发展。

未来的雷达系统将更加小型化、高精度化和智能化。

其主要表现在以下几个方面:1. 小型化未来的雷达系统将变得更加小型化。

随着电子元器件的微型化和集成化,雷达系统的体积和重量将会大幅减小。

第一章 1、雷达的基本概念:雷达概念(Radar),雷达的任务是什么,从雷达回波中可以提取目标的哪些有用信息,通过什么方式获取这些信息 答:雷达是一种通过发射电磁波和接收回波,对目标进行探测和测定目标信息的设备。 任务:早期任务为测距和探测,现代任务为获取距离、角度、速度、形状、表面信息特性等。 回波的有用信息:距离、空间角度、目标位置变化、目标尺寸形状、目标形状对称性、表面粗糙度及介电特性。 获取方式:由雷达发射机发射电磁波,再通过接收机接收回波,提取有用信息。 2、目标距离的测量:测量原理、距离测量分辨率、最大不模糊距离 答:原理:R=Ctr/2 距离分辨力:指同一方向上两个目标间最小可区别的距离 Rmax=… 3、目标角度的测量:方位分辨率取决于哪些因素 答:雷达性能和调整情况的好坏、目标的性质、传播条件、数据录取的性能 4、雷达的基本组成:哪几个主要部分,各部分的功能是什么 答:天线:辐射能量和接收回波 发射机:产生辐射所需强度的脉冲功率 接收机:把微弱的回波信号放大回收 信号处理机:消除不需要的信号及干扰,而通过加强由目标产生的回波信号 终端设备:显示雷达接收机输出的原始视频,以及处理过的信息 习题: 1-1. 已知脉冲雷达中心频率f0=3000MHz,回波信号相对发射信号的延迟时间为1000μs,回波信号的频率为3000.01 MHz,目标运动方向与目标所在方向的夹角60°,求目标距离、径向速度与线速度。

6851000103101.510()15022cRmkm

m1.010310398KHzMHzfd10300001.3000smfVdr/5001021.024

smV/100060cos500

波长:目标距离: 1-2. 已知某雷达对σ=5m2 的大型歼击机最大探测距离为100Km, 1-3. a) 如果该机采用隐身技术,使σ减小到0.1m2,此时的最大探测距离为多少? 1-4. b) 在a)条件下,如果雷达仍然要保持100Km 最大探测距离,并将发射功率提高到10 倍,则接收机灵敏度还将提高到多少?

测绘技术中的空间测量原理解析引言:在测绘工作中,空间测量是一项极为重要的技术。

它涉及到如何准确地测量物体在三维空间中的位置、形状和大小等信息。

本文将从三个方面对测绘技术中的空间测量原理进行解析,包括三角测量原理、激光测距原理和卫星测绘原理。

一、三角测量原理三角测量是一种通过测量三角形边长和角度来确定未知物体位置的方法。

在空间测量中,通常采用的是多边形三角网平差法。

该方法基于三角形的几何关系和三角函数,通过测量三角形的边长和角度,利用三角函数计算未知点的坐标。

三角测量常用的仪器有经纬仪和全站仪。

例如,在建筑工地上,若要确定某一地点的位置,可以先选取两个已知点,通过在仪器上观测这两个点的方位角和仰角,再观测目标点与已知点之间的夹角和距离。

通过计算,即可求解目标点的坐标。

二、激光测距原理激光测距是利用光的传播速度和测距仪的测量时间来计算距离的一种方法。

它基于光的性质,具有测量快速、精度高的特点。

激光测距通常采用的仪器有激光测距仪和激光雷达。

激光测距仪通过发射激光束,测量激光的发射时间和接收时间,根据光速和时间差求解距离。

激光雷达则通过接收激光束反射回来的信号,根据激光的传播时间和回波强度来计算距离。

激光测距广泛应用于测绘中的地形测量、非接触式三维扫描、建筑物立面测量等领域。

它能够快速、高精度地获取目标物体的坐标和形状信息,为测绘工作提供了强有力的技术支持。

三、卫星测绘原理卫星测绘是利用人造卫星对地球进行遥感观测和测量的技术。

它通过接收卫星传回的遥感图像数据,并结合地面控制点的测量数据,利用几何校正和数学模型计算出地球表面的坐标、高程和形状等信息。

卫星测绘广泛应用于地理信息系统、环境监测、城市规划等领域。

通过卫星遥感技术,可以全面、高效地获取大范围的地理信息,为决策提供准确的空间数据。

结语:测绘技术中的空间测量原理是现代测绘工作中不可或缺的一部分。

通过三角测量、激光测距和卫星测绘等方法,可以准确地测量物体在空间中的位置、形状和大小等信息。

地面观测规范一、填空题1、气象观测是气象工作的基础。

地面气象观测是气象观测的重要组成部分,也是每个气象台站的基本任务之一,必须严肃、认真、负责地做好地面气象观测工作。

2、《地面气象观测规范》是气象台站从事地面气象观测工作的业务规则和技术规定,观测工作中必须严格遵守,以保证获取具有代表性、准确性、比较性的气象记录。

3、由于近地面层的气象要素存在着空间分布的不均匀性和随时间变化的脉动性,因此地面气象观测记录必须具有代表性、准确性、比较性。

4、能见度目标物的选择要求:目标物的颜色应当接近黑色,目标物尽可能以天空为背景,目标物大小要求其视角以0.5°-5°为宜,仰角不宜超过6°。

5、能见度测定的目标物大小要适度,视角以0.5-5.0°之间为宜,近的目标物可适当小些,远的目标物可适当大些。

6、观测场大小应为25 X 25平方米,如确因条件限制,可为16 (东西向)×20 (南北向)平方米,草高不得超过20 厘米,场内要铺设0.3-0.5米宽的小路。

7、观测场边缘(围栏)与四周孤立障碍物的距离,至少是该障碍物高度的3倍以上;距成排的障碍物,至少是该障碍物的10倍以上;距离较大水体的最高水位线,水平距离至少在100米以上。

8、一旬中某定时的记录缺测2次或以下时,各定时按实有记录作旬统计。

9、日照计安装高度以便于操作为准。

纬度允许误差是±0.5°,方位允许误差是±5°。

10、采集器的高度以便于操作为准;雨量传感器的高度不得低于70cm;辐射传感器支架高度1.50 m,允许误差范围±10 cm、纬度的允许误差范围±0.1°,方位的允许误差范围±0.25°;风向传感器安装在观测场高10-12 m、方位正北(南)、允许误差范围±5°。

11、各观测项目的记录单位及其记录要求:能见度(单位):千米,记录要求小数一位;冰雹直径(单位)毫米,记录要求整数;气压、水汽压(单位)百帕,记录要求小数一位。

地表温度反演实验报告一、引言地表温度是指地球表面的温度,它是地球气候系统的重要组成部分,对气候变化和生态系统具有重要影响。

因此,准确地测量和监测地表温度对于气候研究和环境保护至关重要。

然而,直接测量地表温度是困难且昂贵的,因此反演地表温度的方法应运而生。

二、反演地表温度的方法1. 热辐射测量法热辐射测量法是一种常用的反演地表温度的方法。

它利用地表辐射的热能来推算地表温度。

该方法需要使用红外辐射仪器来测量地表辐射的强度,并通过相关的算法将辐射强度转换为地表温度。

这种方法的优点是准确性高,可靠性好,但需要专业仪器和较高的技术水平。

2. 遥感卫星监测法遥感卫星监测法是一种广泛应用于地表温度反演的方法。

通过使用遥感卫星搭载的热红外传感器,可以获取全球范围内的地表温度数据。

这种方法具有测量范围广、周期性强、时效性好等优点,可以实时监测地表温度的变化。

但是,由于遥感数据的分辨率和精度限制,对于小尺度的地表温度反演可能存在一定的误差。

三、地表温度反演实验过程本实验使用了热辐射测量法来反演地表温度。

首先,选择了一个开阔的地面区域作为实验区域,并安装了红外辐射仪器。

然后,在不同时间段内进行了一系列的地表温度测量。

通过测量地表辐射的热能,利用相关的算法将辐射强度转换为地表温度。

最后,将测量得到的地表温度数据进行整理和分析。

四、实验结果与讨论通过实验测量和分析,得到了一系列地表温度数据。

根据这些数据,可以得出地表温度在不同时间段内的变化趋势和空间分布。

结果显示,在白天,地表温度较高,特别是在中午时段;而夜晚,地表温度较低,特别是在凌晨时段。

此外,地表温度在不同地理位置上也存在差异,如山区和平原地区的地表温度差异较大。

五、结论与展望通过热辐射测量法反演地表温度的实验,我们可以准确地获取地表温度数据,并分析其变化趋势和空间分布。

地表温度的变化对气候变化和生态系统具有重要影响,因此对地表温度的监测和研究具有重要意义。

未来,我们可以进一步完善地表温度反演的方法,提高测量精度和时效性,以更好地应对气候变化和环境保护的挑战。

长度测量心得体会长度测量心得体会「篇一」为期一个星期的工程测量实习已经结束了,通过这次实习,让我深刻明白了理论联系实际的重要性。

测区是我们院校区中德一块,绘图也是我们学校的地形图。

测量学首先是一项非常精确的工作,通过在学校期间在课堂上对测量学的学习,使我在脑海中形成了一个基本的、理论的测量学轮廓,而实习的目的,就是要将这些理论与实际工程联系起来,这就是工科的特点。

测量学是用来研究地球的形状和大小以及地面点位的科学,从本质上讲,测量学主要完成的任务就是确定地面目标在三维空间的位置以及随时间的变化。

在现在这个信息的社会里,测量学的作用日益重要,测量成果做为地球信息系统的基础,提供了最基本的空间位置信息。

构建信息高速公路、基础地理信息系统及各种专题的和专业的地理信息系统,均迫切要求建立具有统一标准,可共享的测量数据库和测量成果信息系统。

因此测量成为获取和更新基础地理信息最可靠,最准确的手段。

我们小组开始时测量经验不足,引起了很多的误差。

开始时,选点的位置不好,让我们在测量过程中多了很大一部分工作。

我们选择的方法是的是人员分两组,一组测高程,水平距;一组测边角,最后整体一起碎部测量。

测量过程中由于两组人员配置的一些问题,出现了测点选择错误(两组测点不一致),让我们重新测了一次。

可是,最后的结果还是误差过大,我们全体小组不得不重新开始测量。

这一次我们严格按照规定测量,每一次读数都经过检查,在误差允许范围内才进行下一个项目的测量。

终于,在连续十天测量中,我们获得了误差较小的结果。

这次测量实习让我学习到了很多,也有了很多的教训。

收获体会:通过实际的测量实习,让我学到了很多实实在在的东西,比如对实验仪器的操作更加熟练,学会了地形图的绘制和碎部的测量等课堂上无法做到的东西,很大程度上提高了动手和动脑的能力,同时也拓展了与同学的交际、合作的能力。

首先,我们是熟悉了水准仪、光学经纬仪的用途,熟练了水准仪、光学经纬仪的各种使用方法,掌握了仪器的检验和校正方法。

空间目标跟踪与识别技术的研究第一章:引言空间目标跟踪与识别技术是当今航天领域的重要研究方向之一。

随着航天技术的不断发展和应用领域的扩大,对于空间目标的跟踪与识别需求越来越迫切。

本文将对空间目标跟踪与识别技术的研究进行深入探讨,以期为航天领域的相关研究提供一定的参考。

第二章:空间目标的特点及跟踪技术2.1 空间目标的特点空间目标与地面目标相比,具有移动速度快、自由度高等特点。

此外,空间目标还存在着远距离观测、目标识别困难等问题。

了解空间目标的特点对于后续的跟踪与识别技术的研究至关重要。

2.2 空间目标跟踪技术空间目标跟踪技术是指利用传感器等设备对空间目标进行实时、连续的跟踪与监测。

常用的空间目标跟踪技术包括基于传感器测量数据的最小二乘法、卡尔曼滤波器等。

第三章:空间目标的识别技术3.1 空间目标识别的需求在现实场景中,存在大量未知的空间目标,对其进行准确的识别成为一项重要的任务。

通过识别目标的形状、光谱信息等特征,可以对空间目标进行分类和归类。

3.2 空间目标识别技术空间目标识别技术主要包括图像处理、模式识别、深度学习等方面的技术。

图像处理技术可以对图像进行增强、滤波等处理,以提取目标特征;模式识别技术可以通过对目标图像进行特征提取和分类,实现目标的自动识别;深度学习技术则可以通过构建神经网络模型,实现对空间目标的自动学习和识别。

第四章:空间目标跟踪与识别技术的应用4.1 航天任务中的空间目标跟踪与识别技术在航天任务中,灵敏准确的空间目标跟踪与识别技术对于任务的顺利完成至关重要。

通过实时监测和识别空间目标,可以提供数据支撑和信息保障,有助于改善任务的执行效率和安全性。

4.2 空间目标跟踪与识别技术在军事领域的应用军事领域对于空间目标的跟踪与识别有着更高的要求。

通过实时监测和识别敌方空间目标,可以及时获取敌情信息,为军事行动提供指导和支持。

第五章:空间目标跟踪与识别技术存在的挑战与未来展望5.1 技术挑战空间目标跟踪与识别技术面临着目标尺度变化、光照条件变化、背景复杂等挑战。

大地测量学知识点第一篇:大地测量学知识点1.大地坐标系:地面点在参考椭圆的位置用大地经度和纬度表示,若地面的点不在椭球面上,它沿法线到椭球面的距离称为大地高2.空间大地直角坐标系:是大地坐标系相应的三维大地直角坐标系3.地心坐标系:定义大地坐标系时,如果选择的旋转椭球为总地球椭球,椭球中心就是地质中心,再定义坐标轴的指向,此时建立的大地坐标系叫做地心坐标系大地方位角:p点的子午面与过p点法线及Q点的平面所成的角度正高系统:地面上一点沿铅垂线到大地水准面的距离正常高系统:一点沿铅垂线到似水准面的距离国家水准网布设的原则:从高级到低级,从整体到局部,分为四个等级布设,逐级控制,逐级加密4.理论闭合差:在闭合的环形水准路线中,由于水准面不平行所产生的闭合差5.大地高系统:地面一点沿法线到椭球面的距离6.平面控制网的测量方法三角测量:在地面上按一定的要求选定一系列的点,他们与周围的邻近点通视,并构成相互联接的三角网状图形,称为三角网,网中各点称为三角点,在各点上可以进行水平角测量,精确观测各三角内角,另外至少精确测量一条三角形边长度D和方位角,作为网的起始边长和起始方位角,推算边长,方位角进而推算各点坐标三边测量:根据三角形的余弦公式,便可求出三角形内角,进而推算出各边的方位角和各点坐标7.国家高程基准的参考面有平均海水面,大地水准面,似大地水准面,参考椭球面1956年黄海高程系统1985年国家高程基准8.角度观测误差分析视准轴误差:视准轴不垂直于水平轴产生水平轴误差:水平轴不垂直于垂直轴产生这2个的消除误差方法为取盘左盘右读数取平均值垂直轴倾斜误差:垂直轴本身偏离铅垂线的位置,即不竖直解决的方法:观测时,气泡不得偏离一格,测回之间重新整理仪器,观测目标的垂直角大于3度,按气泡偏离的格数计算垂直轴倾斜改正9.方向观测法是在一测回内将测站上所有要观测的方向先置盘左位置,逐一照准进行观测,再盘右的位置依次观测,取盘左盘右的平均值作为各方向的观测值。

光束法空中三角测量的具体流程光束法空中三角测量是一种利用光束测量目标位置或角度的方法,广泛应用于地理测绘、工程测量和导航等领域。

它通过测量光束经过大气传播时的偏折,来确定目标的空间位置和方位角。

下面将详细介绍光束法空中三角测量的具体流程。

一、测量设备准备在进行光束法空中三角测量之前,首先需要准备一些测量设备。

常用的设备包括光束发射器、接收器、光电探测器、转台、测量支架等。

其中,光束发射器用于发射光束,接收器用于接收光束,光电探测器用于测量光束的强度,转台用于调整光束的方向,测量支架用于支撑和固定设备。

二、测量目标选择在确定测量设备后,需要选择合适的测量目标。

测量目标可以是地面上的地物,也可以是空中的飞行器或卫星。

选择目标时需要考虑目标的可见性、稳定性和测量精度等因素。

三、测量方案设计根据测量目标的位置和要求,设计合适的测量方案。

测量方案包括光束的发射方向、接收方向和测量点的位置等。

为了提高测量精度,通常会设计多个测量点,以便进行多次测量并进行数据处理。

四、光束发射和接收按照设计方案,将光束发射器和接收器安装在合适的位置上。

在测量过程中,发射器会发射一束光束,经过大气传播后到达接收器。

接收器会接收光束并记录光束的强度。

五、光束偏折测量通过测量光束的强度,可以计算光束在大气中的偏折量。

光束的偏折量与大气的折射率有关,而大气的折射率与大气的温度、湿度和压力等因素有关。

因此,在测量过程中需要对大气环境进行监测,并进行相应的修正。

六、数据处理与分析通过测量得到的光束偏折量,可以计算出目标的空间位置和方位角。

数据处理的方法主要包括三角测量法、最小二乘法和数学模型拟合等。

在进行数据处理时,需要考虑光束的传播路径、测量误差和大气条件等因素。

七、结果评估与精度分析对于测量结果,需要进行结果评估和精度分析。

评估的方法可以是对比分析、误差分析和精度评定等。

通过评估和分析,可以判断测量结果的可靠性和精度,并进行必要的校正和调整。

第十五章卫星云图的基本知识第一节极地轨道气象卫星与静止气象卫星一、气象卫星的概况按照气象卫星的轨道倾角可以将卫星轨道分为前进轨道、后退轨道、赤道轨道和极地轨道四种。

极地轨道气象卫星是指太阳同步极地轨道气象卫星,卫星的轨道平面与太阳始终保持固定的取向。

它绕地球极地轨道运行而与太阳同步,运行高度一般在1000千米左右,运行周期约两小时。

由于太阳同步卫星的轨道近于圆形,轨道的预告、资料的接收定位处理十分方便;太阳同步轨道卫星可以观测全球,尤其是可以观测到极地地区;在观测时有合适的照明,可以得到稳定的太阳能,保障卫星正常工作。

虽然太阳同步卫星可以获取全球资料,但是时间分辨率低;相临两条轨道的观测资料不是同一时刻的,需要进行同化。

静止气象卫星是指地球同步轨道气象卫星。

它在地球赤道上空静止轨道运行,与地球处于相对静止状态。

静止气象卫星的高度高,视野广阔,运行高度约35860千米,每隔30分钟或1小时,就可对大气层完成一次近1亿7千万平方千米面积的观测;可以监视天气云系的连续变化,特别是生命史短、变化快的中小尺度灾害性天气系统。

静止气象卫星的缺点是不能观测南北极区,同时对卫星观测仪器的要求高。

1988年9月7日我国发射了第一颗近极地太阳同步轨道气象卫星,命名为FY-1A。

2002年5月15日发射了第四颗近极地太阳同步轨道卫星,命名为FY-1D。

1997年6月10日我国发射了第一颗静止气象卫星,命名为FY-2A。

2004年10月19日,我国成功发射了第三颗静止气象卫星,命名为FY-2C。

二、卫星探测的特点(一)气象卫星在固定轨道上对地球大气进行观测气象卫星一旦进入轨道,便只能在固定的轨道上观测地球大气。

当卫星选用一定的轨道,则观测范围和区域就一定,所以对于一定的观测目的,轨道的选择是十分重要的。

(二)气象卫星可实现全球和大范围观测气象卫星在离地面几百千米到几万千米的宇宙空间,它不受国界和地理条件的限制,可对地球大气进行大范围的观测。

测绘技术中如何进行无人机航测无人机航测是测绘技术中的一项关键技术,它利用无人机搭载的遥感设备,能够快速、高效地获取地面的空间数据。

本文将从数据采集、航线规划、设备选择和数据处理四个方面,介绍无人机航测的技术要点。

一、数据采集无人机航测的第一步是数据采集,主要通过无人机搭载的摄像头和传感器来实现。

摄像头可以拍摄地面的照片,传感器可以测量地面的高度、温度等信息。

无人机航测的数据采集可以分为两种方式:主动采集和被动采集。

主动采集是指无人机飞行过程中,主动激发传感器采集数据,如使用激光测距仪测量地面高度。

被动采集是指无人机飞行过程中,无人机上的传感器被动接收地面反射的信号,如通过摄像头拍摄地面照片。

为了保证数据的准确性和全面性,无人机航测中常常需要使用多种传感器进行数据采集。

比如,使用多个摄像头可以获取不同角度的照片,使用多个传感器可以获取不同层面的数据。

二、航线规划航线规划是无人机航测的关键步骤,它决定了无人机飞行的路径和飞行速度。

航线规划的目标是使无人机在规定的时间内完成测绘任务,并保持飞行安全。

在航线规划中,有一些关键的要素需要考虑。

首先是飞行高度和飞行速度的确定,需要根据所采集数据的要求和无人机的性能进行选择。

其次是航线的起点和终点的确定,需要考虑地面的地形起伏和空域的限制。

另外,航线规划还需要考虑飞行器的动力和导航系统。

现代无人机通常搭载有自动驾驶系统,可以根据预设的航线进行导航。

三、设备选择无人机航测中,选择适合的无人机和配套设备至关重要。

无人机的选择应根据任务的需求和地理条件进行,需要考虑飞行时间、载重能力和操控性能等因素。

在设备选择方面,无人机航测需要选用合适的摄像头、传感器和数据存储设备。

摄像头要有较高的像素和清晰度,传感器要能够准确测量地面的高度和温度,数据存储设备要足够大容量以储存采集到的数据。

四、数据处理无人机航测采集到的数据需要进行处理和分析,以生成地图或进行其他应用。

数据处理包括数据配准、数据切割和数据融合等过程。

森林火灾的卫星监测通过什么途径森林火灾的卫星监测是通过卫星遥感技术来实现的。

卫星遥感技术是利用卫星对地面目标进行观测、测量和采集信息的技术手段,通过卫星搭载的各种传感器,可以获取大范围、高分辨率的图像数据,从而实现对森林火灾的监测和预警。

卫星遥感技术主要通过以下几个途径来监测森林火灾:1. 热红外传感器:热红外传感器是一种用于探测地面目标温度的传感器,可以实时监测地面温度的变化。

在森林火灾监测中,热红外传感器可以探测到火灾爆发后地面温度的剧烈升高,从而及时发现火灾的发生并定位火灾的位置。

2. 光学传感器:光学传感器可以获取地面目标的光学属性,如颜色、纹理等,能够提供高分辨率的图像数据。

通过光学传感器获取的图像数据可以用于辨别森林覆盖类型、监测植被状况,并在火灾发生后提供烟雾等特征的观测。

3. 雷达传感器:雷达传感器是一种主动传感器,可以主动向地面发射雷达波并接收地面目标反射回来的信号。

通过雷达传感器获取的数据可以穿透云层、烟雾等干扰,实现对地面目标的全天候监测。

在森林火灾监测中,雷达传感器可以检测地面变化情况,包括土地利用变化、地形高程变化等,为火灾监测提供支持。

4. 热红外和光学合成孔径雷达:热红外和光学合成孔径雷达是集成了热红外和光学传感器的一种新型传感器,通过融合多种传感器的数据,可以提供更全面、更准确的监测结果。

热红外和光学合成孔径雷达在森林火灾监测中具有较高的监测精度和空间分辨率,能够有效地监测火灾的发生和扩展情况。

总的来说,通过对多种传感器的数据融合和综合分析,卫星遥感技术可以实现对森林火灾的准确监测和及时预警,为防控森林火灾提供重要的支持和帮助。

希望未来在森林火灾监测领域能够进一步发展和完善,提高监测效率和准确性,为保护森林资源和人类生命财产安全作出更大的贡献。

空间目标温度的地面测量 WANG Guo-qiang,WU Yuan- hao,WANG Jian-li,ZHAO Jin-yu Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences,Changchun 130033, China

摘 要:空间目标的多波段红外数据可用于目标识别与空间监视等领域。目标的这些辐射特性可以通过分析相关数据来获得。这些辐射特性包括温度、辐射范围、发射率、吸收率、反射率和时间趋势。空间目标的红外辐射温度是一个重要的特点,从这个特点出发可以判断空间目标在轨道中的运行状态。我们采用测量目标的光谱分布和与普朗克公式对比数据的方法来确定红外辐射温度。为了提高测量的精度,我们有效地优化了中心波长和中心带宽。我们还使用了一个简单的程序来实现温度测量。

关键词:温度;波长;带宽 一、引言 温度是空间目标的一个主要的红外特性,我们不仅可以通过测量空间目标的温度来判断其性质和运行状态,还可以通过测量空间目标的温度来提供升级和检测其装备使用情况的基站来检测目标。在较低温度(180k—360 K)和距离观测站较远的情况下,由于空间目标的红外辐射信号模糊不清,衡量空间目标的温度显得非常困难。目前,通过测量双波长通量并将数据拟合普朗克公式来确定物体温度的测量方法正成功地运用于高温测量。然而,关于物体的低温测量,尤其是空间目标的低温测量的报告却是少之又少。在本文中,我们尝试利用优化中心波长(测量空间目标温度的一个重要指标)的方法来完成温度测量。 空间目标的通量辐射需要在两个窄带中测量得来。我们构建了两个窄波段通量的比例,然后将这些数据与普朗克公式相拟合以便计算温度。为了确保较高的精度和较强的抗干扰能力,这是测量温度的一个常用方法。该方法的要点是选择合理的中心波长和带宽来提高计算精度。 二、优化中心波长和带宽 在本节中,一方面,我们介绍了必要的理论模型来估计物体的温度。另一方面,我们通过分析目标和系统的特点以及采用的方法来优化波长。 2.1 构建测量温度的数学模型 通过整合系统的特征参数,我们构建了测量空间物体温度的数学模型。然后,我们分析了温度测量的灵敏度、系统温度的分辨率和测量曲线的直线性来优化中心波长和带宽。 我们的新型电信号的单波段和比例的双波段如下:

(1) 在这里,RSR(λ)是光谱响应度,η是调节系数,Ap是目标的投影面积,τ0是大气的渗透系数,τλ是光学系统的光谱渗透系数,D是光学系统的孔径,R是到观测目标的距离,V(λ)是检测器输出的单波段电信号。 2.2 中心波长的优化原则 通过综合目标的红外特征、测量系统特性、测量方法特点和目标在大气传输中的红外辐射特点,我们优化了中心波长和带宽。基本原则如下: ◇1保持最佳的波长,使目标的辐射强度尽可能大,使两个波段发射率的差异尽可能小; ◇2保持最佳的波长,使温度测量的灵敏度和系统温度的分辨率尽可能高; ◇3保持最佳的波长,使测量曲线的线性特性尽可能好; ◇4保持最佳的波长,使大气带来的红外辐射影响尽可能小。 2.2.1波长对温度分辨率的影响 温度分辨率是指系统区分温度差异的能力,它是指用来平衡噪声有效功率的温度变化的大小,这个变化的大小也会影响红外辐射变化的大小。 分别针对点源和面源目标,我们建构的各自的分辨率模型为如下:

(2) (3)

在这里,A是面积单位探测器。采用这两种模型分别分析分辨率系统的温度,结果显示如图1。模型的2种对象,该波长对应的最高分辨率是一。因此,为了避免问题要知道对象的大小,使用点源模型。

图1 两模型中温度分辨率与波长的关系 当空间目标的温度范围是从293K至353K时,温度分辨率与波长的关系分析结果如图2所示。通过分析该图我们可以得出一个结论,中心波长是从8微米至8.26微米。 图2 温度为293K至353K时分辨率与波长时的关系 2.2.2波长对测温的灵敏度的影响 测温灵敏度是指在单波段测量温度时系统的精度,它是电信号随着温度变化一个单位时的变化量。 我们在单波段构建的测量温度的灵敏度的模型如下: (4)

(5) 我们可以通过分析测量温度的灵敏度来得出一个如图3的结论,由该图可知,在相同波长的情况下,测温灵敏度正比于目标的温度,反之亦然。在同一温度的条件下,我们分析温度测量的灵敏度和波长之间的关系可以发现,图中存在的最大的曲线代表了最佳的波长。 图3 灵敏度的变换与温度和波长的关系 在目标温度从293K到353K的区间分析出的测温灵敏度的结果如图4所示。可以看到,波长对应于测温灵敏度的峰值是从8微米至8.25微米。

图4 温度为353K至293K时测温灵敏度与波长的关系 2.2.3波长对测温曲线的灵敏度的影响 通过测量空间目标在两个窄带中的辐射通量,我们构建了两个窄带的通量比例。之后,我们将这个比例与基于辐射理论绘制出的曲线进行对比,据此计算温度。因此,测温曲线的灵敏度与我们要测量的温度的精度便密切相关了。 我们构建的测温曲线的灵敏度的模型如下: 通过分析测温曲线的灵敏度我们可以得出一个如图5的结论,相同温度下,测温曲线的灵敏度与长波段的波长成反比。因此,我们选择的波长要短。 图5 测温曲线灵敏度与温度和波长的关系 2.2.4 优化中心波长的总结 通过概括上述的所有优化中心波长的原则,我们可以总结出一个结论:考虑到目标辐射和大气对最佳波长的红外辐射影响的因素,我们选择了长波波段;根据对系统的灵敏度和分辨率的分析,我们把波长范围设定在8微米至8.25微米。 2.3 优化带宽 2.3.1 带宽对系统分辨率的影响 关于分辨率和带宽的关系的分析结果如图6所示。当带宽低于10纳米时,系统的温度分辨率很低而且容易受到带宽的影响。在规定的温度范围内,系统的温度分辨率正比于带宽,系统温度分辨率在不同温度下的区别较小。

图6 系统的温度分辨率与带宽的关系 2.3.2 带宽对系统的温度灵敏度的影响 通过在不同波长情况下带宽对温度灵敏度的影响的分析,得到如图7的结果,从这个结果我们能得出一个结论:温度灵敏度正比于带宽。

图7 系统的温度分辨率与带宽和温度的关系 2.3.3 带宽对测温曲线灵敏度的影响 带宽对测温曲线灵敏度的影响的分析结果如图8所示。在一个规定的温度上,测温曲线的灵敏度不会随带宽的变化发生很明显的变化;灵敏度加以改造后的曲线随着温度进行叠加。因此我们可以说,范围从20纳米到150纳米的带宽对测温曲线的影响不大。 图8 曲线的灵敏度与带宽和温度的关系 2.3.4 带宽对测温曲线线性的影响 如图9所示,通过分析测温曲线的线性性质我们可以得到这样一个结论:带宽对测温曲线的线性影响很小,甚至可以忽略不计。

图9 带宽与测温曲线线性的关系 2.3.5 优化带宽的总结 带宽对测温曲线的线性度和灵敏度的影响是微不足道的,可以忽略不计;为保证足够的分辨率,带宽需要足够宽(大于10纳米)。同时,为了避免在较大的带宽中发生剧烈变化,目标的发射率需予以考虑。综合这些因素,带宽应该取作20纳米。 2.4 优化两中心波长间的距离 2.4.1 波长间的距离对测温曲线的灵敏度的影响 分析波长间的距离对测温曲线的灵敏度的影响所得的结果如图10所示。当温度范围为193K至353K时,测温曲线的灵敏度与两波长间的距离成正比,但与温度成反比。

图10 测温曲线的灵敏度与两波长间距离和温度的关系 2.4.2 波长间的距离对测温曲线的线性的影响 通过分析波长间的距离对测温曲线的线性的影响我们可以得出一个如图11所示的结论,当两中心波长间的距离很小时曲线的线性很好,而且有利于提高测量精度。

图11 两中心波长的距离与测温曲线线性的关系 2.4.3 优化两中心波长间距离的总结 通过分析两中心波长间的距离对测温曲线线性的影响我们知道,灵敏度正比于两中心波长间的距离。并且,当空间目标温度较低时,两中心波长越长越容易测量。然而,通过分析两中心波长间的距离对测温曲线线性的影响我们也知道,较好的曲线线性和较高的测量精度要求较小的两波长间的距离。再者,一个较大的两波长间距离会导致发射率产生较大的波动,反而会降低精度。为了解决这个矛盾,我们把两波长间的距离确定为26纳米。

三、算法的实现 通过整合系统的参数,我们在数学模型的基础上模拟了这个过程。 表1 设置系统参数 大气评价透射率 τ0= 0.75 光学系统光谱透射率 τλ= 0.55 检查概率 D* = 7.0×107cm·Hz1/2 ·W - 1 调制系数 η= 0. 95 滤波器的光谱透过率 Dλ= 0.80 放大器的带宽 Δf = 10 Hz 光学系统的焦距 f' = 1000 mm 光学系统的孔径 D = 100 mm 单位探测器的面积 A = π×0.5 mm ×0.5 mm 这个过程的实现是通过运用MATLAB编程获得的,该程序提供图形用户界面,使人机交流非常方便,通过这个界面可以输入优化中心波长,带宽和两中心波长之间的距离,然后加载数据实现计算。 图12 图形用户界面演示 我们按这个步骤模拟计算假象的空间目标的温度,获得了仿真数据和仿真图像,这些结果如上述各图所示。

四、结论 空间目标的温度测量与地面的高温物体的温度测量有很大区别,这主要缘于空间目标所处的低温环境、远离观测站和复杂的红外辐射特性。一方面,由大气的红外辐射所造成的影响必须予以考虑并消除;另一方面,由于辐射很小,我们必须选择合适的波长来确保能够探测到辐射。通过分析系统的灵敏度和分辨率以及测温曲线的线性特征,我们优化了中心波长和带宽。该测量方法不仅适合于测量地面上的高温物体,而且可以通过优化波长测量空间的低温目标。此外,基于该方法,我们模拟了测量过程。