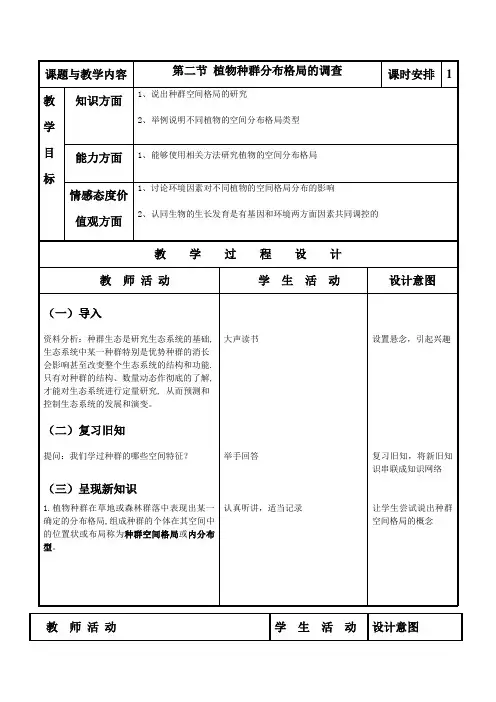

植物种群分布格局的调查

- 格式:ppt

- 大小:327.00 KB

- 文档页数:18

植物群落生态学的研究方法和群落结构植物群落生态学是生态学领域中重要的研究方向之一,它致力于探究不同植物物种在特定环境中形成的群落结构和相互作用关系。

为了深入了解植物群落的生态学特征,研究者发展了多种研究方法。

本文将介绍几种常见的植物群落生态学研究方法,并讨论群落结构对生态系统功能的影响。

一、样方调查法样方调查法是最常用的研究植物群落的方法之一。

该方法通过设定多个样方,以特定的面积或容积内的植物个体为调查对象,进行定量和定性的数据采集。

研究者可以记录不同物种的数量、密度、频率、株高、覆盖度等指标,进而研究植物群落的物种组成、数量分布和生长状况。

样方调查法的优点是简单易行,可以快速获取大量数据;缺点是可能存在采样偏倚和数据精度不高的问题。

二、空间分布格局分析植物群落的空间分布格局对其生态功能和种群动态的理解至关重要。

研究者可以利用空间统计学的方法,如Ripley's K函数、Clark-Evans指数等,来分析植物个体或物种的随机性、聚集性或离散性分布格局。

通过比较实际样地数据与随机分布模型的拟合程度,可以判断植物群落的空间结构及其形成的原因。

三、种间关联性分析种间关联性分析是研究植物群落相互作用的重要手段。

该方法基于物种共存的模式,通过计算物种间的关联系数、互信息等指标,揭示物种之间的相互关系。

例如,可以使用关联网络分析方法构建物种关联网络,进而研究植物群落的组织结构、功能分区和环境适应性。

种间关联性分析对于预测植物群落的稳定性、生物入侵和种间竞争等生态问题具有重要意义。

四、功能性状研究植物群落中的物种通常具有不同的功能性状,如根系特征、叶片构型、种子特性等。

通过研究物种的功能性状差异,可以揭示植物适应环境和实现异质化利用资源的机制。

功能性状研究可以通过野外实验、室内培养和数据库分析等方式进行,进而评估物种对资源利用的策略和竞争能力。

植物群落的结构对生态系统功能的发挥具有重要影响。

例如,物种丰富度和物种多样性对生态系统的稳定和生产力有着显著影响;群落中的优势种和常见物种在生态位占据和资源利用方面具有优势。

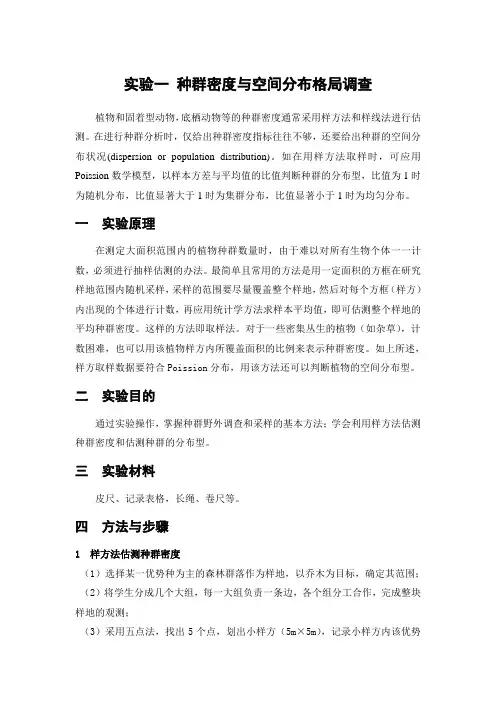

实验一种群密度与空间分布格局调查植物和固着型动物,底栖动物等的种群密度通常采用样方法和样线法进行估测。

在进行种群分析时,仅给出种群密度指标往往不够,还要给出种群的空间分布状况(dispersion or population distribution)。

如在用样方法取样时,可应用Poission数学模型,以样本方差与平均值的比值判断种群的分布型,比值为1时为随机分布,比值显著大于1时为集群分布,比值显著小于1时为均匀分布。

一实验原理在测定大面积范围内的植物种群数量时,由于难以对所有生物个体一一计数,必须进行抽样估测的办法。

最简单且常用的方法是用一定面积的方框在研究样地范围内随机采样,采样的范围要尽量覆盖整个样地,然后对每个方框(样方)内出现的个体进行计数,再应用统计学方法求样本平均值,即可估测整个样地的平均种群密度。

这样的方法即取样法。

对于一些密集丛生的植物(如杂草),计数困难,也可以用该植物样方内所覆盖面积的比例来表示种群密度。

如上所述,样方取样数据要符合Poission分布,用该方法还可以判断植物的空间分布型。

二实验目的通过实验操作,掌握种群野外调查和采样的基本方法;学会利用样方法估测种群密度和估测种群的分布型。

三实验材料皮尺、记录表格,长绳、卷尺等。

四方法与步骤1 样方法估测种群密度(1)选择某一优势种为主的森林群落作为样地,以乔木为目标,确定其范围;(2)将学生分成几个大组,每一大组负责一条边,各个组分工合作,完成整块样地的观测;(3)采用五点法,找出5个点,划出小样方(5m×5m),记录小样方内该优势种的存在与否和株数,各小组完成一个条带,各大组完成森林群落样地的观测。

(4)重新再找2块分布类型类似的区域作为观测样地做重复试验,求平均值。

(本实验由于长绳不够,没有充足的时间,只做了一次,没有重复试验,因此试验讨论时应该对数据做一定的解释。

)2 样方法判断种群个体的分布型(1)选择一片灌木林,确定所观测林地的范围(4m×4m)。

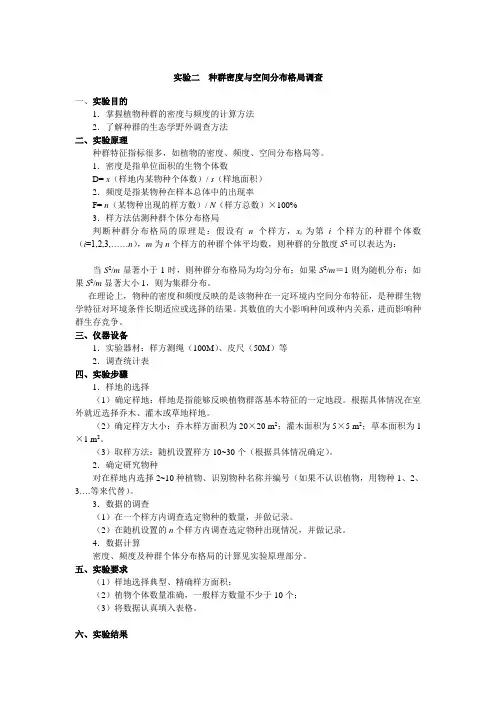

实验二种群密度与空间分布格局调查一、实验目的1.掌握植物种群的密度与频度的计算方法2.了解种群的生态学野外调查方法二、实验原理种群特征指标很多,如植物的密度、频度、空间分布格局等。

1.密度是指单位面积的生物个体数D= x(样地内某物种个体数)/ s(样地面积)2.频度是指某物种在样本总体中的出现率F= n(某物种出现的样方数)/ N(样方总数)×100%3.样方法估测种群个体分布格局判断种群分布格局的原理是:假设有n个样方,x i为第i个样方的种群个体数(i=1,2,3,……n),m为n个样方的种群个体平均数,则种群的分散度S2可以表达为:当S2/m显著小于1时,则种群分布格局为均匀分布;如果S2/m=1则为随机分布;如果S2/m显著大小1,则为集群分布。

在理论上,物种的密度和频度反映的是该物种在一定环境内空间分布特征,是种群生物学特征对环境条件长期适应或选择的结果。

其数值的大小影响种间或种内关系,进而影响种群生存竞争。

三、仪器设备1.实验器材:样方测绳(100M)、皮尺(50M)等2.调查统计表四、实验步骤1.样地的选择(1)确定样地:样地是指能够反映植物群落基本特征的一定地段。

根据具体情况在室外就近选择乔木、灌木或草地样地。

(2)确定样方大小:乔木样方面积为20×20 m2;灌木面积为5×5 m2;草本面积为1×1 m2。

(3)取样方法:随机设置样方10~30个(根据具体情况确定)。

2.确定研究物种对在样地内选择2~10种植物、识别物种名称并编号(如果不认识植物,用物种1、2、3….等来代替)。

3.数据的调查(1)在一个样方内调查选定物种的数量,并做记录。

(2)在随机设置的n个样方内调查选定物种出现情况,并做记录。

4.数据计算密度、频度及种群个体分布格局的计算见实验原理部分。

五、实验要求(1)样地选择典型、精确样方面积;(2)植物个体数量准确,一般样方数量不少于10个;(3)将数据认真填入表格。

植物种群密度调查报告成果一、调查背景和目的植物种群密度调查是为了解植物在特定区域的数量和分布情况,为保护生物多样性、合理利用自然资源提供科学依据。

本次调查旨在了解特定区域内不同植物物种的数量、分布以及存在的问题,为进一步保护和管理提供参考。

二、调查方法1. 样方选择在调查区域内选择代表性的样方,以保证调查结果的代表性。

样方的选择应考虑植被类型、地形条件、人为干扰程度等因素。

2. 调查记录在样方内进行实地调查,记录每个样方内各种植物的种类、数量和位置等信息。

调查记录应准确、详细,并配以照片或素描,以便后期分析和报告。

3. 数据统计与分析对调查获得的数据进行统计和分析,计算出各植物物种在样方内的密度,了解植物群落组成和分布情况。

三、调查结果本次调查共选择了10个样方进行调查,各样方所记录的主要植物种类、数量和分布情况如下:样方编号主要植物物种物种数量分布情况-1 槐树、柳树、杨树30 槐树分布于南侧,柳树和杨树分布于北侧2 枫树、橡树、松树25 枫树和橡树分布于东侧,松树分布于西侧3 草地、牧草、蓝莓40 草地和牧草分布广泛,蓝莓分布于林缘4 苹果树、梨树、桃树18 苹果树和桃树分布于东侧,梨树分布于西侧5 蔬菜、花卉、中草药35 蔬菜分布于北侧,花卉和中草药分布于南侧6 玉米、水稻、大豆22 玉米分布于东侧,水稻和大豆分布于西侧7 芒果树、柚子树、桔树27 芒果树分布于北侧,柚子树和桔树分布于南侧8 毛竹、竹笋、梅花竹23 毛竹和梅花竹分布于西侧,竹笋分布于东侧9 荷花、草莓、柳絮32 荷花分布于北侧,草莓和柳絮分布于南侧10 橙树、柠檬树、柚子树20 橙树和柚子树分布于西侧,柠檬树分布于东侧四、分析与讨论从上表数据可以看出,各样方内植物种群的数量和分布情况有明显的差异。

其中,某些样方内主要以果树为主,如样方4、样方7和样方10;部分样方则以草地和蔬菜为主,如样方3和样方5。

这反映了植物群落的多样性和区域特点。

第1篇一、实验目的通过本次实验,了解植物在不同环境条件下的分布规律,掌握植物种群空间分布格局的测定方法,分析植物种群分布与生态环境的关系,为植物资源保护和生态环境建设提供理论依据。

二、实验原理植物种群的空间分布格局是指植物个体在空间上的排列方式。

根据植物个体在空间上的排列特征,可以将植物种群的空间分布格局分为均匀分布、随机分布和集群分布三种类型。

本实验主要研究植物种群的集群分布。

三、实验材料与方法1. 实验材料:选取校园内具有代表性的植物群落,如乔木、灌木和草本植物。

2. 实验方法:(1)样地设置:在每个植物群落中设置若干个样地,样地大小为10m×10m。

(2)样地调查:在样地内,采用样方法进行植物个体调查。

具体操作如下:a. 在样地内随机选取一个起点,以1m为间隔,沿对角线方向设置样线。

b. 在样线上,每隔5m标记一个点,作为调查点。

c. 在每个调查点,调查植物个体的种类、数量、胸径、高度等特征。

d. 记录样地内所有植物个体的信息。

(3)数据分析:根据调查数据,采用以下方法分析植物种群的空间分布格局:a. 集群指数:采用Moran's I指数和Getis-Ord Gi指数,分别对样地内植物个体进行空间自相关分析。

b. 集群分布图:利用空间自相关分析结果,绘制植物种群的空间分布图。

四、实验结果与分析1. 集群指数分析通过Moran's I指数和Getis-Ord Gi指数分析,得出以下结论:(1)乔木层植物种群的空间分布格局以集群分布为主,且存在显著的空间自相关性。

(2)灌木层植物种群的空间分布格局以随机分布为主,空间自相关性不显著。

(3)草本层植物种群的空间分布格局以集群分布为主,且存在显著的空间自相关性。

2. 集群分布图分析根据空间自相关分析结果,绘制植物种群的空间分布图,如下:(1)乔木层植物种群的空间分布图显示,植物个体在空间上呈现明显的集群分布特征,且分布范围较广。

植物种群空间分布格局研究方法概述植物种群的空间分布格局研究是生态学中的一个重要领域,它关注植物种群在空间上的分布规律和格局形成的机制。

通过研究植物种群的空间分布格局,我们可以更好地理解生态系统的组成和功能,并提出有效的保护和管理策略。

植物种群的空间分布格局研究方法主要包括以下几个方面:1.个体空间模式分析:个体空间模式分析是研究个体在空间上的位置分布规律。

常用的方法有点格局分析和聚类分析。

通过点格局分析,可以判断种群是否呈现随机、均匀或聚集分布。

聚类分析可以识别出不同的个体聚集簇,并研究其形成的原因。

2.群落结构格局研究:群落结构格局研究关注不同物种或种群在空间上的分布和关系。

常用的方法有面积增大曲线和分层分析。

面积增大曲线可以反映群落的丰富度和多样性,分层分析可以进一步分析不同层次的空间结构。

3. 空间自相关分析:空间自相关分析是研究种群在空间上的相关性。

常用的方法有Moran's I和Geary's C等指数。

这些指数可以评估种群的空间自相关性,并提供了解释和预测空间格局形成的机制。

4.遥感和地理信息系统(GIS)技术:遥感和GIS技术可以提供大范围植被覆盖和分布的信息。

通过获取遥感图像和构建GIS数据库,可以对不同地区植物种群的空间分布格局进行全面研究,并探索其与环境因素的关系。

5.模拟和模型建立:模拟和模型建立可以模拟种群在不同环境条件下的空间分布格局。

常用的方法有个体为基础的模型和基于群体的模型。

这些模型可以提供对种群动态和空间格局演化机制的深入理解,并指导实际保护和管理工作。

以上是植物种群空间分布格局研究的主要方法和技术,它们相互结合,可以提供全面的空间分布格局信息,并揭示植物种群形成格局的原因和机制。

在今后的研究中,应该进一步发展和完善这些方法,并结合新的技术手段,推动植物种群空间分布格局的深入研究。

植物种群空间分布格局研究综述摘要植物种群空间分布格局主要有三种形式,即随机分布、均匀分布、集群分布。

种群是连接个体和群落的纽带,研究种群空间分布格局可以进一步揭示种群之间的种内和种间关系,对研究植物群落结构和特征有重要意义。

本文主要阐述植物种群空间分布格局的国内外研究现状,研究中存在的问题,以及对今后植物种群空间分布的美好前景的展望。

关键词:植物种群空间分布格局研究现状存在问题AbstractThe spatial distribution pattern of plant population mainly have three forms, include random distribution ,uniform distribution and gathered distribution. plant population is a ties which connected to the individual and community,Research the population spatial distribution pattern can further reveal the intraspecific and interspecific relationship between population,it has important significance to the study of plant community structure and characteristics . This article in purpose of expound the research status at home and abroad of plant population spatial distribution pattern .the problems existing in the research, and the prospect of the spatial distribution of plant species in the future.Keywords: plant population spatial distribution patterncurrent situation of research existence question1.引言:植物种群空间分布格局研究对于确定种群特征、揭示种群间相互作用关系以及种群与环境之间的相互关系具有非常重要的作用,它是植物群落空间结构的基本构成要素,开展植物种群空间分布格局研究对确定种群特征、种群间相互关系及种群与环境之间的关系具有重要作用,因此在测定植物分布格局的基础上进一步揭示群落的特征与本质十分必要[1.2.3]。

实训一植物群落的结构调查与分析一、引言植物群落是指由多个植物个体以特定的空间分布形成的生态单位,是研究植物种类丰富度和种群结构的重要对象。

本文将对植物群落的结构进行调查与分析,以揭示植物群落的组成特点和演替规律。

二、调查方法1.选择研究区域:选择具有典型植被类型的地区,如森林、草地等。

2.设计样方:按照均匀随机抽样的原则,在研究区域中设立若干样方,样方数应符合统计学要求。

3.样方调查:在每个样方内进行详细的植被调查,记录植物的种类、数量、高度、分布等信息。

4.数据分析:对所得的植物样本数据进行统计分析,并计算植物群落的物种丰富度、优势度、均匀度等指标。

三、结果分析1.物种丰富度:通过物种丰富度指标可以了解植物群落的物种多样性程度,丰富度越高,物种多样性越高。

2.优势度分析:优势度反映了其中一或几个物种在植物群落中的占有优势程度,可以通过计算株数比例来进行分析。

3.分布格局:通过记录植物的空间分布情况,可以分析植物群落的种群结构和空间格局,并了解其种间互作关系。

4.高度结构:记录植物的高度信息,可以了解植物群落的垂直结构特点。

四、讨论1.影响植物群落结构的因素:植物群落的结构受到多种因素的影响,包括气候条件、土壤特性、人类活动等,可以通过对比不同区域或不同干扰程度下的植物群落进行分析。

2.演替规律:通过对不同演替阶段的植物群落进行调查与分析,可以揭示植物群落演替的规律和过程。

3.保护与恢复:通过对受到干扰或退化的植物群落进行调查与分析,可以为保护和恢复植物群落提供科学依据。

五、结论1.植物群落的结构受到多种因素的影响,物种丰富度、优势度、分布格局和高度结构等指标可以反映植物群落的组成特点。

2.演替规律对植物群落的结构具有重要影响,了解演替规律可以为植物群落的保护与恢复提供指导。

3.植物群落结构调查与分析是研究植物群落多样性和生态功能的重要手段,对生态学和保护生物学的研究具有重要意义。

植物种群分布格局研究综述植物种群分布格局研究是一门涉及生态学、生物地理学和遗传学等学科的综合性研究领域。

它主要关注植物种群在时间和空间中的分布规律,以及这些规律背后的驱动因素。

植物种群分布格局是植物群落结构和功能的基础,对于生态系统的稳定性和物种保护具有重要意义。

在研究植物种群分布格局时,主要关注以下两个方面:植物种群的数量和分布位置。

植物种群的数量可以通过调查和统计样方中的个体数量来得到。

而植物种群的分布位置则是指种群在空间中的分布范围和位置。

植物种群数量的分布格局通常可以表现为以下几种形式:均匀分布、聚集分布和随机分布。

均匀分布是指个体间的距离相对均等,种群整体呈现出平均密度。

聚集分布是指个体间的距离呈现聚集化,种群整体呈现出密度不均匀的分布模式。

随机分布则是指个体间的距离没有规律,种群整体呈现出随机性的分布格局。

植物种群的分布位置也会受到一些驱动因素的影响,如环境要素、地形地貌和生境类型等。

环境要素包括温度、湿度、光照等,它们对植物生长的要求不同,从而影响了种群的分布范围。

地形地貌则会对水分和养分的分布产生影响,进而影响植物的分布格局。

生境类型包括森林、草原、湿地等,不同的生境类型适合不同类型的植物种类,所以也会影响种群的分布格局。

研究植物种群分布格局有助于了解植物种群的空间分布趋势和环境适应能力,以及物种的传播能力和扩张能力。

这对于生态环境保护、生物多样性维护和生态系统恢复具有重要意义。

同时,植物种群分布格局的研究也可以为生态系统模型的构建和预测提供依据,帮助人们更好地了解和预测气候变化对植物种群分布的影响。

在研究植物种群分布格局时,常用的方法包括野外调查、遥感技术和模型模拟等。

野外调查是最直接和常用的方法,通过在不同地点设置样方,统计和分析植物个体数量和种群分布情况。

遥感技术可以获取大范围和连续的植物信息,包括植被指数、植物物候和植物叶面积指数等,从而推测种群的分布范围。

模型模拟则利用数学模型和计算机模拟技术,模拟物种分布的传播和扩张过程,预测物种未来的分布情况。