浅析批评性话语分析

- 格式:docx

- 大小:30.06 KB

- 文档页数:6

批评话语分析与积极话语分析的对比研究批评话语分析和积极话语分析是两种截然不同的研究方法,主要区别在于它们所关注的话语类型和研究方法。

下面将从不同的角度来对这两种研究方法进行对比分析。

1. 话语类型的不同。

批评话语分析主要关注的是批评、指责、吐槽等负面情绪表达的话语类型,而积极话语分析则着重研究赞赏、表扬、支持等积极情绪表达的话语类型。

2. 研究方法的不同。

批评话语分析强调深入剖析批评话语的语言形式、语言行为及其对话语中主体的身份认同和权利关系的影响,通常采用内容分析、语篇分析等方法进行研究。

而积极话语分析则注重从情感和心理角度探究积极情绪表达的形式、效应和机制,常用的研究方法包括问卷调查、实验等。

3. 研究对象的不同。

批评话语分析主要关注的是批评话语的表达者与受众,如政治家、记者等舆情领袖对社会事件的评价,或者网络社区中吐槽、口水人、喷子等的言论。

而积极话语分析的研究对象则更多地聚焦于个体、家庭、组织等小尺度范畴,关注他们的积极性表现、情绪状态和社会认同等方面。

4. 研究价值的不同。

批评话语分析的研究目标主要是探寻负面情绪表达的形式、原因和影响,为缓和冲突、提升合作等提供思路和决策支持。

而积极话语分析的价值在于发现人们积极情绪表达的方式,更好地理解积极情绪对个体及组织的影响,并为产生更强大的个人、组织和社会效益提供参考。

综上可知,批评话语分析和积极话语分析是两种研究方法,在话语类型、研究方法、研究对象和研究价值方面存在明显的不同。

但是,这两种方法也有相通之处,比如都是从语言行为的视角出发,探讨语言信息对心理和社会的影响,在不同场合和形式中的变化和发展。

也谈话语分析的批评性[摘要]话语分析是一门涉及哲学、社会学、认知科学的语言学分支,而批评话语分析的形成强调了“批评性”,即提示社会生活中习以为常的权力关系和意识形态。

本文就“批语性”的产生、目的、定义,及其发展、应用,以及实现“批语性”最初目的的理论框架进行综述,也提出了其中的局限性。

[关键词]话语分析批评性目的理论框架一、引言话语分析形成于20世纪50年代,理论框架上受到诸如语用学、应用语言学各语言学分支的影响,同时从哲学、社会学、认知科学等许多学科上吸收了许多有益的理论和方法。

1979年R.Fowler,B.Hodge,G.Kress和T.Trew出版了《语言和控制》(Language and Control)一书,第一次提出“批评语言学”(Critical Linguistics)的语篇分析方法。

批评语言学这一概念,揭开了批评语篇分析研究的序幕。

从批评的视角对话语进行研究,是话语分析的新的探索,在近30年的发展中形成独特的理论框架。

为什么提出“批评性”视角,其目的、定义、发展,以及由些建立的理论框架能否达到批评目的?本文将对此进行初步探讨。

二、“批评性”的提出批评语言学家最初提出批评性是在70年代末受到文学批评学家们将语篇被评为一种话语方式,考察语言如何在社会环境下运作的思潮下引导下开始的,认为传统的语篇分析方法忽视了语篇与社会的关系以及语篇生成和解释过程的社会和历史条件。

批评话语分析从“批判”、“揭露”、“否定”的立场揭示话语和权力以及意识形态的联系,目的在于消除不平等现象,解构现有的社会体制。

批评话语分析的哲学基础是解构主义,因而其后果含消极成分。

如果从哲学基础上来考察,可以从Habermas和Faucoult找到批评话语分析中批评性的来源。

Habermas在1973年发表了《理论与实践》一书,主张话语分析应该拿起批评的武器,把语言研究与人类的生活世界结合起来,为人类的平等而奋斗。

这就使一般的话语分析增加了“批评”的内涵。

批评话语分析研究综述《批评语言学与批评话语分析之比较》二、批评话语分析(理论基础)批评话语分析是20世纪70年代末至80年代初由批评语言学发展而来的一种用于语篇分析的理论框架和研究方法。

代表人物是Fa i rclough , Fo w ler , K ress ,vanD ij k , vanLeeuven , W odak等。

其代表性的论著如 语言与权利 ( Fai rc l ough1989) , 语言、权利、意识形态 (W odak1989)以及 话语中的偏见 ( vanD ij k1984)标志着批评话语分析的形成。

在具体的语篇分析中,他们或者以语言分析为主,或者从社会理论出发,对语篇的语言特征并不分析描述, 或者把社会理论与语言特征分析结合起来。

根据他们研究的不同侧重点, 可以把这些学者分为以Fa i rc l ough为代表的兰卡斯特学派( Lancaster Schoo l )的社会变革论, 以W odak为代表的维也纳学派(V iennaSchoo l )的语篇历史法,以W et h -erell为代表的拉夫堡学派( LoughboroughSchoo l )的话语心理学, 以K ress和V anLeeuw en为代表的社会符号学,以V anD ij k为代表的社会认知法等等。

其中, Fa i r -clough对批评话语分析的贡献尤为突出。

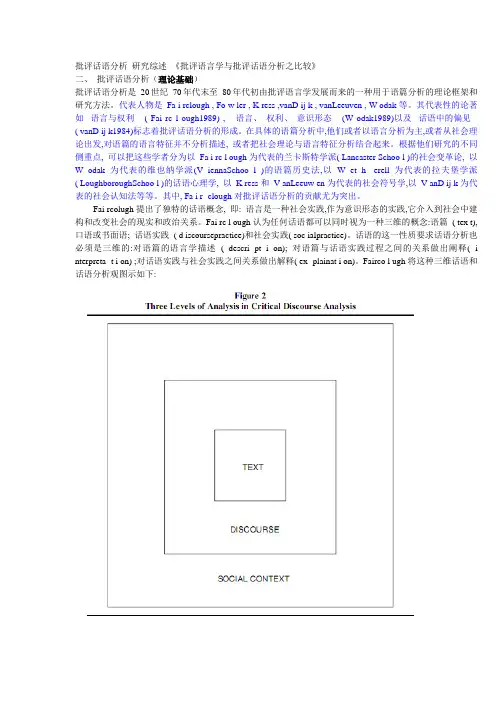

Fai rcolugh提出了独特的话语概念, 即: 语言是一种社会实践,作为意识形态的实践,它介入到社会中建构和改变社会的现实和政治关系。

Fai rc l ough认为任何话语都可以同时视为一种三维的概念:语篇( tex t),口语或书面语; 话语实践( d iscoursepractice)和社会实践( soc ialpractice)。

话语的这一性质要求话语分析也必须是三维的:对语篇的语言学描述( descri pt i on); 对语篇与话语实践过程之间的关系做出阐释( i nterpreta -t i on) ;对话语实践与社会实践之间关系做出解释( ex -plainat i on)。

基于语料库的批评性话语分析

批评性话语分析是一项重要的自然语言处理任务,它可以帮助人们理解他人的观点、情绪和态度。

在中文语料库上进行批评性话语分析更加具有挑战性,因为中文有着丰富的表达方式和复杂的句法结构。

为了进行基于语料库的批评性话语分析,首先需要构建一个具有标注的中文批评性话语语料库。

这可以通过人工标注的方式来实现,标注人员需要根据上下文理解话语的含义和情感倾向,并加上对应的标签。

这个过程需要一定的专业知识和经验来确保标注的准确性。

构建完成后的语料库可以用于训练机器学习模型或者进行文本挖掘分析。

常用的方法包括情感分类和情感强度分析。

情感分类是将批评性话语划分为积极、消极或中性;情感强度分析是对批评性话语进行定量的情感评估,通常使用数值表示情感的强度。

除了传统的机器学习方法,近年来也发展了一些基于深度学习的方法来进行批评性话语分析。

这些方法在处理中文语料库上的效果相对较好,比如使用循环神经网络(RNN)或者卷积神经网络(CNN)进行情感分类。

在实际应用中,基于语料库的批评性话语分析可以用于舆情监测、产品评论分析、社交媒体情绪分析等方面。

通过分析大规模的中文语料库,可以帮助企业和政府了解公众的意见和要求,提升产品和服务质量,制定更合理的政策。

基于语料库的批评性话语分析在中文语境下具有重要的意义。

通过构建具有标注的中文批评性话语语料库,利用机器学习或深度学习方法进行分析,可以从大规模的文本数据中提取批评性话语的信息,为企业和政府提供决策支持和舆情管理的依据。

浅谈批评话语分析与积极话语分析作者:吴娟来源:《青年文学家》2012年第09期摘要:1952年至今话语分析已经取得了丰富成果,也在不断发展,当代学术界对话语的研究主要分为批评性话语分析和积极话语分析。

本文拟从语料选择、哲学基础、理论基础及分析方法等视角对批评话语分析和积极话语分析进行对比,寻求两者的异同点,寻找更加有效的话语分析途径。

关键词:批评话语分析;积极话语分析;对比分析作者简介:吴娟,女,1987年2月18日生,汉族,四川遂宁人。

现为电子科技大学外国语学院10级英语专业的硕士研究生,研究方向为外国语言学及应用语言学。

[中图分类号]:H021[文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2012)-09-0156-01引言:当今学术界对话语的研究的主要方向为批评性话语分析(Critical Discourse Analysis),而1999年,澳大利亚悉尼大学的Martin教授提出了“积极话语分析”(Positive Discourse Analysis)这一全新的概念,由此积极话语分析进入话语分析研究者视野。

批评性话语分析(CDA),通过分析语篇的语言特点和它们生成的社会历史背景来考察语言结构背后的意识形态意义,其最终目的是通过对语篇的批评性分析来揭示语篇中隐含的意识形态和不平等的权力关系。

批评性话语分析过于侧重政治,重视批评,以消极的态度影响社会。

积极话语分析(PDA),认为话语分析的对象不应只是一些含有不平等现象的坏新闻,而应该采取积极的态度来分析话语,使批判性思考更多地朝着肯定的方向进行,以正面的思想来引导读者。

积极话语分析旨在朝着和平语言学的远大目标努力,创建一个美好的未来。

本文拟从两者的语料选择、哲学基础、理论基础及分析方法等方面比较两者的异同,全面地认识两者的区别及联系。

一、语料选择在语料选择上,批评话语分析与积极话语分析有较大差别。

新闻政治语篇是批评话语分析最主要的分析对象,主要揭示话语中阴暗的一面,消极地批评。

论批评性话语分析的理论与方法摘要:批评性话语分析是兴起于20世纪70年代末80年代初的语言学研究的分支,它主要以系统功能语言学为理论指导,将语言学,认知和社会紧密联系,从认知的角度解释语言与权利,语言与意识形态之间的关系。

它打开了语篇分析的新篇章。

关键词:批评性话语分析;权利;意识形态中图分类号:h0-0 文献标识码:a 文章编号:1005-5312(2012)30-0094-0220世纪70年代,语言学界研究的热点是乔姆斯基的形式语言学,注重语言的共性,探讨语言的句子层面,认为语言独立于语境存在。

然而随着理论语言学和社会语言学的发展,话语的研究向社会实践方面发展,注重语言使用的语境,强调语言在构建社会权利关系中的作用。

在这种情况下,一个以关注语言与社会结构之间的关系为研究内容的新的研究领域——批评话语分析应运而生。

一、批评性话语分析的产生背景话语分析这一概念最早出现在harris 1952年在language杂志上发表的题为discourse analysis的文章中。

到了70年代,得益于理论语言学和社会语言学的发展,计算机语言学的兴起以及言语行为理论和会话含义理论,人们打破了传统语法的束缚,将视角更多的放在语言与语境,社会实践的关系上。

到了80年代,话语分析领域发展处一条新分支,主要研究话语运用的语境包括其社会语境,文化语境,政治语境,即发展为后来的批评话语分析。

二、批评话语分析的概念及理论基础批评性话语分析是现代语言学研究的一个新的分支,兴起于20世纪70年代末80年代初,是一门旨在研究和解释社会问题的跨学科语言研究。

而批评语言学强调语言是一种社会实践,语言的研究离不开社会,语言反映与构建社会结构。

批评语言学不仅研究语言的外表,还研究语言的内涵,不仅对语篇的意义感兴趣,还对语篇如何产生这种意义的过程感兴趣。

批评性话语分析受西方马克思主义哲学的影响。

另外,阿尔都塞的意识形态理论和福特的权力话语理论也对批评性话语分析的发展提供了重要的哲学基础。

国内基于语料库的批评话语分析研究综述一、本文概述随着语言学研究的深入发展,批评话语分析(Critical Discourse Analysis, CDA)作为一种重要的语言学研究方法,在国内语言学界逐渐受到广泛关注。

本文旨在综述国内基于语料库的批评话语分析研究的现状和发展趋势,以期为相关研究提供有益的参考和启示。

本文将简要介绍批评话语分析的基本理论框架和研究方法,阐述其在语言学研究中的重要地位和作用。

本文将重点回顾和分析国内基于语料库的批评话语分析研究的主要成果和贡献,包括研究主题、研究方法、研究数据等方面的内容。

在此基础上,本文将探讨当前研究中存在的问题和不足,并展望未来的研究方向和发展趋势。

通过本文的综述,我们希望能够为国内批评话语分析的研究者提供全面的研究视角和深入的理论思考,推动国内批评话语分析研究的进一步发展。

本文也期望能够引起更多学者对批评话语分析的关注和兴趣,共同推动语言学研究的深入和创新。

二、国内批评话语分析的发展历程批评话语分析(Critical Discourse Analysis, CDA)作为一种语言学研究方法,自20世纪70年代末在西方兴起以来,逐渐受到国内外学者的关注。

在中国,批评话语分析经历了从引进介绍到自主研究的发展历程,成为语言学领域的一个研究热点。

早期的研究主要集中在翻译和介绍西方的批评话语分析理论和方法,如Fairclough的三维分析框架、Wodak的话语-历史分析方法等。

这些研究不仅为国内学者提供了理论支撑,也为后续的实证研究奠定了基础。

随着研究的深入,国内学者开始结合中国的社会文化背景,对批评话语分析进行本土化改造。

他们运用批评话语分析的理论框架,分析中国的社会问题,如贫富差距、性别歧视、环境污染等。

这些研究不仅揭示了社会问题的语言表征,也提出了相应的解决策略。

近年来,随着语料库语言学的发展,基于语料库的批评话语分析逐渐成为国内研究的新趋势。

学者们利用大规模语料库,对特定话题或事件进行定量和定性分析,揭示其背后的社会、政治和文化因素。

《《如何进行批评话语分析_多模态视角概述》(节选)翻译实践报告》篇一《如何进行批评话语分析_多模态视角概述》(节选)翻译实践报告如何进行批评话语分析:多模态视角概述翻译实践报告(节选)一、引言在全球化、信息化的今天,语言作为文化交流的重要工具,其分析和解读显得尤为重要。

本文旨在探讨如何从多模态视角出发,进行批评话语分析,以期为跨文化交流和语言研究提供参考。

本文节选部分将重点阐述翻译实践的过程与思考。

二、翻译任务概述本次翻译实践的对象为《如何进行批评话语分析:多模态视角概述》一文。

该文主要介绍了批评话语分析的基本概念、方法以及从多模态视角下的应用,具有较高的学术价值和实践指导意义。

三、翻译过程1. 前期准备- 熟悉原文内容:认真阅读原文,理解其主旨、论点和论据。

- 工具与资料准备:准备电子词典、翻译记忆软件以及相关领域背景资料。

- 制定翻译计划:明确翻译任务、时间节点及预期目标。

2. 翻译实施- 词汇翻译:针对专业术语和复杂表达,结合背景资料和语境进行准确翻译。

- 句式转换:调整原文中的复杂句式,使其更符合中文表达习惯。

- 文化信息处理:对于原文中的文化背景信息,需进行深入理解并适当解释或转述。

3. 后期审查与润色- 校对与审查:检查译文准确性、流畅性及逻辑性。

- 润色与调整:对译文进行语言润色,使其更加地道自然。

- 反馈与修订:根据审稿意见进行修订,确保最终译文的准确性和可读性。

四、翻译难点与解决策略1. 多模态视角的翻译:在处理涉及图像、声音、文字等多种模态的内容时,需综合运用语言学、传播学等知识,确保翻译的准确性。

2. 专业术语的翻译:针对批评话语分析领域的专业术语,通过查阅专业词典和文献资料,确保术语翻译的准确性。

3. 文化背景的转换:在处理原文中的文化背景信息时,需深入了解中西方文化差异,进行适当的解释或转述,以保持原文的意图和语境。

五、总结与反思本次翻译实践从多模态视角出发,对《如何进行批评话语分析》一文进行了深入的翻译。

政治新闻语篇的批评性话语分析研究批评话语分析作为一个学科,并非对传统话语分析的全面否定,而是把自身看作是传统话语分析的延伸和扩展,将语言学与其他社会科学直接联系起来,为社会科学各个领域的研究提供了以文本为实证基础的研究方法,同时也改变着人们对语言在社会生活中的作用的传统认识。

标签:批评话语;实证;认识近来,批评话语分析作为一种语言学新的研究方法,越来越受到语言学者的青睐。

批评话语分析通常會以新闻话语作为主要研究对象,随着研究的进行,具体对应该研究内容的研究方法也在不断发展。

批评话语分析的相关理论和方法对新闻语篇的水平提升有积极作用,而且对促进批评性阅读和批评意识具有传导作用。

因此,批评话语分析有重要的实践意义,可以从这个角度对新闻语篇进行翻译。

本文采取批评话语分析研究方法对政治新闻进行分析,试图探索新闻语篇中潜在表现的意识形态和思想关系。

通过政府工作报告的研究分析,总结出人称代词,尤其是第一人称复数在拉近人们之间的心理距离的作用,从而总结出有利于交流的沟通方式。

并对中文新闻语篇英译方式进行分析,对新闻语篇的翻译提高进行探索。

二、批评话语分析国内外理论研究1.国外研究批评话语分析也被称作批评语言学,这种研究方法最初由语言学家罗杰·富勒、巩特尔·克雷斯和罗伯特·霍奇所提出,具体理论在《语言与控制》一书中体现。

由克雷斯和霍奇编著的《语言意识》中提到批评话语分析起源于他们的研究。

在国外有关批评话语分析的研究大部分是建立在方法论的基础上,研究对象是政治新闻语篇,研究方法是以韩礼德“元功能”理论为基础进行分类、及物性、情态系统和转换四个方面进行研究。

2.国内研究中国语言学家对批评话语分析研究始于20世纪90年代。

在陈中竺发表过一篇论文《批评语言学述评》之后,批评语言学渐渐兴起。

学者辛斌对批评话语分析的发展作出了重要贡献,他出版了一本书名叫《批评语言学》,书中对韩礼德系统功能语法进行了详细具体的介绍。

基于语料库的批评性话语分析一、语料库的构建为开展基于语料库的批评性话语分析,首先需要构建相关的语料库。

语料库的构建过程主要包括数据收集、数据清洗、数据标注等步骤。

数据收集阶段可以通过爬取社交媒体平台、新闻网站、论坛等获取大规模的文本数据,以及系统内部数据。

数据清洗阶段需要对收集到的数据进行去重、去噪声等处理,确保数据的准确性和完整性。

数据标注阶段则是为了对文本数据进行情感极性标注、主题标注等操作,以便后续的情感分析和批评性话语提取。

二、情感分析情感分析作为批评性话语分析的基础,其任务是识别和理解文本中所包含的情感倾向。

情感分析可以通过机器学习、自然语言处理等技术实现,通过对文本数据进行情感极性的划分,分为正向情感和负向情感。

在基于语料库的批评性话语分析中,可通过情感分析来识别出文本所包含的批评性话语,以及其情感倾向。

三、批评性话语提取基于情感分析的结果,可以进一步提取出批评性话语。

批评性话语主要是指对某一现象、事件或个体的批评、指责和抨击,通常具有较强的情感倾向。

批评性话语的提取可以通过关键词匹配、语义分析等技术实现,对文本数据进行筛选和过滤,提取出具有批评性质的话语片段,以及其情感倾向。

四、话语分析与可视化通过对批评性话语进行分析和挖掘,可以深入理解社会舆论的导向和情感倾向。

在基于语料库的批评性话语分析中,可以通过词频统计、情感倾向分布、话语主题等方式对批评性话语进行分析和可视化呈现。

通过可视化的方式,能够直观展现出社会舆论的热点、倾向和情感导向,为舆论引导和舆情监测提供重要的参考和分析依据。

五、应用与展望基于语料库的批评性话语分析在舆情监测、社会风气分析、舆论引导等方面具有广泛的应用前景。

通过对社交媒体平台、新闻网站、论坛等大规模文本数据的挖掘和分析,能够及时反映出社会热点、事件话题和舆论情绪,为政府决策、企业舆情管理、新闻传播等提供重要的参考意见和数据支撑。

未来,随着信息技术的不断发展和语料库的不断完善,基于语料库的批评性话语分析将更加准确和深入,为社会舆论导向和社会文化现象的理解提供更为深刻的洞见。

《《如何进行批评话语分析_多模态视角概述》(节选)翻译实践报告》篇一《如何进行批评话语分析_多模态视角概述》(节选)翻译实践报告如何进行批评话语分析:多模态视角概述翻译实践报告(节选)一、引言批评话语分析作为一种跨学科的研究方法,主要探讨社会语境中话语的生成、传播与接受。

多模态视角则更加关注了图像、声音、视频等多种形式的媒体与文字话语之间的相互作用。

本文将对如何从多模态视角进行批评话语分析的流程与重点进行概述,并选取部分内容进行翻译实践,以展示其应用与效果。

二、翻译实践概述(一)原文本选择本次翻译实践选取了《如何进行批评话语分析》一书中关于多模态视角分析的章节,旨在将其中理论与实践相结合的内容翻译成中文,以帮助国内读者更好地理解批评话语分析的多模态视角。

(二)翻译目标与原则翻译目标:准确传达原作中的理论观点与分析方法,确保目标语读者能够理解并掌握多模态视角下的批评话语分析。

翻译原则:忠实原文、语言流畅、表达准确。

(三)翻译过程与方法1. 预处理:理解原文背景与语境,明确多模态视角在批评话语分析中的应用与重要性。

2. 术语翻译:对于专业术语进行精准翻译,确保术语的准确性。

3. 文本翻译:根据原作的结构与逻辑,逐句逐段进行翻译。

4. 校对审稿:对翻译内容进行校对,确保语言表达流畅、逻辑清晰。

5. 后期处理:对译文进行润色与调整,使其更符合中文表达习惯。

三、多模态视角下的批评话语分析概述(一)多模态视角的特点多模态视角下的批评话语分析关注话语的多种表达形式,包括文字、图像、声音等,通过综合分析这些形式,揭示话语背后的意义与意图。

(二)多模态话语的生成与传播多模态话语的生成受到社会、文化、历史等多种因素的影响,传播过程中则需考虑受众的认知、情感等因素。

(三)多模态话语分析的方法与步骤1. 确定研究目的与范围。

2. 收集并分析语料,包括文字、图像等。

3. 对话轮与交际行为进行分析。

4. 分析多模态符号的意义与功能。

浅析批评性话语分析——以Fairclough和Gee的理论为视

角

陈瑞平

【期刊名称】《昭通学院学报》

【年(卷),期】2022(44)1

【摘要】批评性话语分析近年受到广泛关注。

由于批评性话语分析并无一个统一和标准性的理论体系或分析框架,故难以对它进行更好的理解。

主要以Fairclough 相关理论和Gee的相关理论为基础,分别对“批评性”“话语”和“分析”进行阐述,从而更好地解析“批评性话语分析”这一术语。

【总页数】7页(P78-84)

【作者】陈瑞平

【作者单位】昆明文理学院通识教育教学部

【正文语种】中文

【中图分类】H0-0

【相关文献】

bov的社会语言学和Fairclough的批评话语分析之比较——两种研究语言变迁的视角

2.批评性话语分析视角下VOA新闻报道浅析

3.“转型版”《非诚勿扰》的批评性话语分析——基于Fairclough三维框架的分析

4.从范式的视角探究批评性话语分析与福柯话语分析之研究定位

5.未成年人犯罪新闻报道的文本特征与媒体立场--基于Fairclough的批判性话语分析视角

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

浅析批评性话语分析 摘要:话语是社会和文化的构成要素,与其相互影响,相互包含。话语分析,既是其三者相互作用影响下的产物。批评性话语分析是其中最有影响的一个分析。本文从四个方面阐释了批评性话语分析,既概念、理论渊源、分析原则及主要方法。其中主要方法包括:系统功能语法分析、语篇体裁交织性分析和话语历史背景分析。这三种方法各有侧重,互为补充,它们使批评性话语分析成为传统的社会和文化分析的重要补充,使其变为一种社会行动,促进人类社会的进步。 关键词: 批评性话语分析;分析原则;方法

1. 引言 1.1什么是批评性话语分析 批评性话语分析(critical discourse analysis),简称CDA,也叫做批评语言学( critical linguist ics),旨在通过分析语言特征及其生成的社会文化背景挖掘隐含于语言中的意识形态, 进而揭露语言、权势和意识形态之间的复杂关系。批评性话语分析诞生于20 世纪70 年代,英国语言学家Fowler 等在《语言和控制》(Language and Control) 一书中首次提出批评语言学这一概念, 揭开了批评性话语分析研究的序幕。 批评性话语分析被认为是批评语言学最有影响的一个分析,它通过分析大众语篇揭示意识形态对语篇的影响和语篇对意识形态的反作用。不同学者对批评话语分析的诠释不尽相同。Van Dijk认为批评话语分析的研究动力和兴趣来自于紧迫的社会问题,他希望通过分析更好地理解这些问题。批评话语分析不仅关注社会不公正、不平等、权势,更意在揭露在这些不公正、不平等和权势的构建和维护过程中话语所起的微妙作用。Fairclough 认为“批评”的意思就是要揭示人们所不清楚的某些关系,比如语言、权势和意识形态之间的关系。Lazar把批评话语分析理解为对已经“自然化”的事物“去神秘化”的过程。Cameron指出这种自然化往往是服务于特定利益而违背了他人的利益。批评性话语分析家认为话语是影响人们思想和实践的强有力方式, 因而有必要通过详细分析揭示其中的权势关系。 在语言学上,批评性话语分析吸收了美国人类学家Sapir & Whorf关于语言和思维关系的假说(语言相对论和语言决定论)以及Halliday 系统功能语言学(Systemic Functional Linguistics) 的理论, 主张人们在使用语言时所选择的语言形式是由其实现的社会功能所决定的(选择即意义),而CDA正是主张语言是一种社会实践, 试图使人们意识到以前所没意识到的语言和社会结构之间相互影响的关系。 Fairclough提出了批评性话语分析的三大论点:(1) 语言是一种社会实践(social practice) ,它是社会秩序的一种永恒的介入力量,从各个角度反映现实,通过再现意识形态来操作、影响社会过程。(2) 在社会文化环境中,语言与价值观念、宗教信仰和权力关系之间是一种互为影响的关系。(3) 语言的使用可以促使话语的改变和社会的变革。Fairclough 承认批评性话语分析并非“毫无激情而纯客观的”社会科学,批评性话语分析家都是带着激情和强烈的责任感而投入工作的。批评性话语分析的独特之处就是它帮助被统治和被压迫群体反对统治者。它公开表明自己的动机是为被压迫群体谋求解放。这并不意味着批评性话语分析缺少坚实的理论基础,也不意味着批评性话语分析的学术标准低或方法不严谨。 2. 批评性话语分析的理论渊源 批评性话语分析的主要理论渊源是西方马克思主义。西方马克思主义强调社会的文化作 用,认为资本主义的社会关系主要是靠文化(当然包括意识形态) 来确立和维持(或再现)。过去过分强调经济基础的作用未必正确。西方马克思主义学派的主要代表人物有Antonio Gramsci , Jorgen Habermas 和Louis Althusser。虽然批评性话语分析家们并非总是明确指出他们属于西方马克思主义学派,但西方马克思主义对他们的研究的确有着很大的影响。 Gramsci 认为,资本家阶级之所以能维持他们的统治地位,是因为他们懂得将两种社会结合起来,即政治社会(political society) 和文明社会(civil society) 的结合。政治社会要靠诱劝和威胁来维持,文明社会是靠“霸权”(hegemony)来维持的。霸权指的是靠赢得大多数人的同意或默许来维持现行的体制和制度。强调“霸权”就必然要强调意识形态,就必然要关注日常生活结构和习俗是如何使资本主义社会关系成为正常关系这一关键问题。 Althusser 认为意识形态并非纯粹的“观念”(ideas),而是与社会机构的具体实践(如课堂教学是如何组织的)紧密相连的。他还注意到意识形态在固定人们的社会地位方面所起的决定性作用,认为这种作用是决定性(或结构性)的,个人要在这种作用下反抗似乎永远是徒劳的。批评性话语分析家对这一观点持保留态度,但总的来说,Gramsci 和Althusser 对批评分析(特别是Hall 等人的批评性话语分析) 研究的启发和影响是很大的。 Habermas 是法兰克福哲学学派的代表人物。他认为一门批评的科学必须关注语言和社会交际的历史背景。他首次提出“理想的言语情景”(ideal speech situation) 这一概念,认为“理想的言语情景”是那些没有任何权力关系掺杂其中的乌托邦式的交际。他认为理性话语可以避免扭曲的交际(distorted communication),即背离“理想的言语情景”的“意识形态话语”(ideologicaldiscourse)。他的观点对德国的社会语言学、语用学和批评性话语分析有一定影响。 Michel Foucault 的话语理论对批评性话语分析亦颇有影响。他认为话语是人类科学(包括医学、经济学、语言学等)的知识体系(knowledge systems),人类的一切知识都是通过话语而获得的,历史文化由各种各样的话语组构而成。另一方面,话语与权力是一种辩证的同构 关系,影响、控制话语运动的最根本的因素是权力,而话语和权力又是不可分的,真正的权力是通过话语来实现的。话语既是权力的产物又是权力的组成部分。在现代社会中,社会和政府机构就是靠掌握话语(知识)来掌握权力的。Foucault的话语理论给批评性话语分析的方法论启示是:话语永远是具体的、历史的,所谓隐藏在话语深层的思想或意义“核心”或“绝对真理”实际上是不存在的,意义随着时间、地点、环境等条件的改变而改变。 批评性话语分析从语言学和文学研究中所吸取的营养主要来自Mikhail Bakhtin。Bakhtin 强调语篇的对话性,也就是Kristeva 所说的语篇交织性或语篇体裁交织性。语篇交织性指的是,任何语篇都是一长串语篇链上的一环,它既受制于又得益于并且改变着其他的语篇。任何语篇都不可避免地受到已存在的各种体裁(如科学论文体裁和广告体裁等) 的影响,体裁交织性(intertextuality)是绝对的,只是程度不同而已。一般来说,语篇的制造者会同时受到两种压力的影响:一种是循规蹈矩;一种是大胆创新,将各种体裁交织起来创造新意,从而影响社会文化结构,促进社会变革。

3. 批评性话语分析的原则 Fairclough 和Wodak阐述了批评性话语分析在理论和方法上应遵循的八条原则: 1. 批评性话语分析关注的是社会问题——对社会发展和矛盾在语言和其他符号中的表现进行剖析,而不是为了纯语言研究而分析语言的运用。批评性话语分析与传统的社会和文化分析是一种互补关系。

2. 话语反映权力关系——批评性话语分析强调权力关系在话语中的体现。权力关系通过话语得以巩固或变更。以媒体和政治之间的权力关系为例,从表面上看,采访者在很大程度上(如话题、角度、时间等) 对被访者有控制权,但实际上被访者常常打破这种格局。采访往往变成争夺控制权的较量,被访者会打断采访者的问题或借回答问题之机大做政治演说。但是,说“话语反映权力关系”并不等于说话语实践和权力关系之间有一种固定不变的对应关系。批评性话语分析将“话语之中的权力”和“话语之上的权力”区分开来,前者相对稳定,后者则是不断变化的。改变或创新话语实践也会导致权力关系的改变和更新。

3. 话语是社会和文化的构成要素——话语与社会文化实际是一种辩证的同构关系,即互相包含、互相影响。语言运用对社会和文化(包括权力关系) 的再现或更新有直接的关系,这就是话语权力。各权力阶层都想争夺这一权力。话语构成社会文化,因为它描写着世界、确定着社会关系和身份。任何语篇,哪怕只是语篇中的一个句子,都同时具有三种功能:表意(描写现实) 、人际(建构社会关系和身份) 和语篇(使语篇各部分相互衔接、连贯) 功能。

4. 话语是意识形态的工具——既然话语具有上述功能,它自然成为意识形态的工具,即通过特殊的方法描写和建构社会,再现权力关系(除了不平等的阶级关系,还有不平等的性别和种族关系)。但是,说“话语是意识形态的工具”并不等于说语篇中的所有观点(包括老百姓的常识) 都具有意识形态的宣传性质。要就此作出判断,光凭分析语篇还不够,还必须考察语篇是如何被解释和接受以及它们产生了什么样的社会效果。

5. 话语具有历史关联性——话语不可能在真空中产生,也就不可能在没有历史背景作参照的情况下得以解读。

6. 语篇与社会的关系是间接的——社会文化结构及其演变过程与语篇之间自然有关联,但其关联是间接的。其间充当中介的是“话语秩序”(orders of discourse),即与特定场合或情境相关的话语实践规则。英国政策、文化以及政治与媒体的关系有什么变化,都或多或少反映在政治话语秩序的变化之中,如撒切尔夫人把传统中在政治话语秩序中严格区分的话语(如保守和自由话语) 的体裁交织起来,把政治话语与日常生活话语秩序交织起来,把媒体采访与政治演说体裁交织起来。此类交织导致话语秩序和语篇体裁界限的变更,然而这种变更终究还得靠语篇的语言特征来实现。如此,语篇与社会通过话语秩序这个中介发生了间接的联系。

7. 话语分析是解释性的——对不同的听/读者来说,由于情感、阶级地位、种族、性别、年龄、态度、认知图式以及信仰的不同,尤其是由于对有关背景所掌握的信息量不同,同一语篇可以有不同的解释和理解。如撒切尔夫人用了很多诸如people 、we 之类的字眼,意义模棱两可。 people 是指全体国民、中产阶级、下层老百姓还是大资本家? we 是指执政党、所有政党、政府和老百姓还是大资本家? 批评性话语分析家根据撒切尔主义的基本立场和她演说中的上下文,得出这样的解释: