降水地表径流

- 格式:ppt

- 大小:3.78 MB

- 文档页数:120

雨水对地下水补给的影响雨水是一种重要的自然资源,对于维持地球上的生态平衡和人类的生活有着重要作用。

其中,雨水对地下水补给起着至关重要的作用。

本文将探讨雨水对地下水补给的影响。

一、雨水的渗透雨水在降落到地面后,一部分会迅速流失,形成地表径流,而另一部分则会渗透到地下。

其中,地下渗透的雨水成为地下水的补给来源之一。

雨水的渗透性取决于土壤的质地、结构和含水量等因素。

在适宜的土壤条件下,雨水渗透到地下会通过速度较快的大孔隙和裂隙,形成快速渗漏水。

这些快速渗漏水会直接充实含水层,为地下水提供即时的补给。

而当土壤密实或者饱和时,雨水渗透的速度会减慢。

部分雨水会在浅层土壤中滞留,在逐渐渗透或被植物吸收后才形成地下水的补给。

这种滞留的雨水还可以补充土壤水分,维持植物的生长和生态系统的平衡。

二、雨水的补给延迟效应雨水的补给不仅限于雨水的渗透上,还包括雨水供给的延迟效应。

当降水过程结束后,土壤中的含水量会增加,部分水分通过蒸发、蒸腾等方式返回大气,而剩余的雨水会逐渐渗透到地下,形成地下水补给。

这种延迟效应可以有效地补充地下水储量,为地下水源的稳定供给提供支持。

尤其在干旱地区,延迟效应的地下水补给对于维持区域的生态系统和供水系统具有重要意义。

三、雨水与地下水质量除了对地下水储量的影响外,雨水还会对地下水的质量产生一定影响。

在降水过程中,雨水会与大气中的气体和颗粒物发生接触和溶解。

这些溶解物质和颗粒物会随着雨水的渗透进入地下,改变地下水的化学成分。

同时,雨水还会清洗地表的污染物,如尘土、废物等,将其带入地下水中。

因此,在城市和工业区域等人类活动频繁的区域,雨水对地下水的补给可能会使地下水受到污染。

四、气候变化对雨水补给的影响随着气候变化的影响,降雨模式也发生了变化,这直接影响了雨水对地下水补给的过程。

在某些地区,由于降水的减少或不规律性,地下水的补给可能会受到影响。

长期干旱或降雨偏少的情况下,土壤的含水量减少,地下水的补给量也会减少,甚至可能导致地下水位下降。

径流的形成过程及影响因素形成降水是径流形成的首要环节。

降在河槽水面上的雨水可直接形成径流。

流域中的降雨如遇植被,要被截留一部分。

降在流域地面上的雨水渗入土壤,当降雨强度超过土壤渗入强度时产生地表积水,并填蓄于大小坑洼,蓄于坑洼中的水渗入土壤或被蒸发。

坑洼填满后即形成从高处向低处流动的坡面流。

坡面流里许多大小不等、时分时合的细流(沟流)向坡脚流动,当降雨强度很大和坡面平整的条件下,可成片状流动。

从坡面流开始至流入河槽的过程称为漫流过程。

河槽汇集沿岸坡地的水流,使之纵向流动至控制断面的过程为河槽集流过程。

自降雨开始至形成坡面流和河槽集流的过程中,渗入土壤中的水使土壤含水量增加并产生自由重力水,在遇到渗透率相对较小的土壤层或不透水的母岩时,便在此界面上蓄积并沿界面坡向流动,形成地下径流(表层流和深层地下流),最后汇入河槽或湖、海之中。

在河槽中的水流称河槽流,通过流量过程线分割可以分出地表径流和地下径流。

影响因素径流是流域中气候和下垫面各种自然地理因素综合作用的产物。

a 气候因素。

它是影响河川径流最基本和最重要的因素。

气候要素中的降水和蒸发直接影响河川径流的形成和变化。

降水方面,降水形式、总量、强度、过程以及在空间上的分布,都会影响河川径流的变化。

例如,降水量越大,河川径流就越大;降水强度越大,短时间内形成洪水的可能性就越大。

蒸发方面,主要受制于空气饱和差和风速。

饱和差越大,风速越大,则蒸发越强烈。

气候的其他要素如温度、风、湿度等往往也通过降水和蒸发影响河川径流。

b 流域的下垫面因素。

下垫面因素主要包括地貌、地质、植被、湖泊和沼泽等。

地貌中山地高程和坡向影响降水的多少,如迎风坡多雨,背风坡少雨。

坡地影响流域内汇流和下渗,如山溪的水就容易陡涨陡落。

流域内地质和土壤条件往往决定流域的下渗、蒸发和地下最大蓄水量,例如在断层、节理和裂缝发育的地区,地下水丰富,河川径流受地下水的影响较大。

植被,特别是森林植被,可以起到蓄水、保水、保土作用,削减洪峰流量,增加枯水流量,使河川径流的年内分配趋于均匀。

地表水环境质量综合分析中降雨径流变化的影响识别广东省环境科学研究院 郑文萍摘要:水质评价是当前水环境质量管理的重要支撑。

水质综合评价方法逐渐由断面评价向流域综合评价转变。

因此,气候发生了巨大的变化,流域内降雨与径流的关系也呈现出动态变化的过程,逐渐引起人们的关注。

由于流域内降雨和径流的关系与人们的正常生产生活密切相关,有必要对其有比较充分的了解,从而为经济发展和社会进步做出更大的贡献。

关键词:地表水环境;质量综合;降雨径流;影响识别中图分类号:X824 文献标识码:A 文章编号:2096-4595(2020)13-0146-0002人类活动和自然水循环过程都会影响地表水的质量,地表水按排放方式可分为点污染源(工业废水、城市污水、水产养殖污染源等)和地表污染源(土壤侵蚀、农业耕作、农村污水等)。

其中,自然降雨的非点源污染相对更为复杂。

降雨通过植物、建筑物和下垫面坑洼的截流过程产生径流。

径流越大,地表污染物的侵蚀越强烈,对水质的影响越大。

气候变化将对降水和蒸发产生巨大影响,因此,相关人员要不断减少气候变化对水文资源造成的影响,提高水文资源的开发、管理和利用水平,以提高中国经济发展的速度。

一、流域降雨径流关系的变化现状(一)降雨量的变化不太明显,但径流量变化较为明显20世纪80年代以来,中国大部分流域年平均降雨量呈现相对稳定的变化趋势,但径流系数和径流量呈现明显地减少趋势。

这导致降雨与径流的关系发生了显著的变化,即在相同的条件和年降水量条件下,径流量减少。

(二)径流峰谷值的出现和降雨之间不同步,变化幅度有所不同通过对历年平均降雨量的分析,可以发现中国盆地降水的变化趋势相对平缓,呈现出轻微下降的特征。

年平均径流量呈逐年减少趋势,且存在一定的滞后性,滞后性大于降雨量的变化。

即使平均降雨量相似或同一年,相应的年平均径流量也不同,甚至有的年份存在比较明显的差异。

(三)流域内各段之间的降雨径流关系有着较为明显的差异根据流域丰产段和枯水段的统计和年代学变化,流域上游年降雨-径流关系不同步,而中游年降雨-径流关系同步,径流系数、径流量和降雨量存在明显差异。

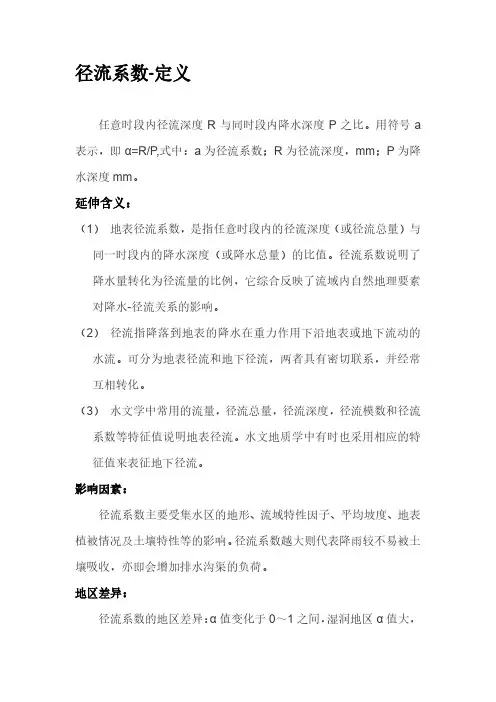

径流系数-定义任意时段内径流深度R与同时段内降水深度P之比。

用符号a 表示,即α=R/P,式中:a为径流系数;R为径流深度,mm;P为降水深度mm。

延伸含义:(1)地表径流系数,是指任意时段内的径流深度(或径流总量)与同一时段内的降水深度(或降水总量)的比值。

径流系数说明了降水量转化为径流量的比例,它综合反映了流域内自然地理要素对降水-径流关系的影响。

(2)径流指降落到地表的降水在重力作用下沿地表或地下流动的水流。

可分为地表径流和地下径流,两者具有密切联系,并经常互相转化。

(3)水文学中常用的流量,径流总量,径流深度,径流模数和径流系数等特征值说明地表径流。

水文地质学中有时也采用相应的特征值来表征地下径流。

影响因素:径流系数主要受集水区的地形、流域特性因子、平均坡度、地表植被情况及土壤特性等的影响。

径流系数越大则代表降雨较不易被土壤吸收,亦即会增加排水沟渠的负荷。

地区差异:径流系数的地区差异:α值变化于0~1之间,湿润地区α值大,干旱地区α值小。

我国台湾地区河流年平均径流系数>0.7,表明径流十分丰富;径流贫乏的海滦河平原,年平均径流系数仅有0.1。

根据计算时段的不同,可分为多年平均径流系数、年平均径流系数和洪水径流系数等。

径流系数综合反映流域内自然地理要素对降水─径流关系的影响。

设计取值:根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009(2009版)中4.9.6规定,给排水设计中雨水设计径流系数取值可按下表(本规范适用于居住小区、公共建筑区、民用建筑给水排水设计,亦适用于工业建筑生活给水排水和厂房屋面雨水排水设计):各种汇水面积的综合径流系数应加权平均计算。

根据《室外排水设计规范》GB50014-2006中3.2.2规定,给排水设计中雨水设计径流系数取值可按下表(本规范适用于新建、扩建和改建的城镇、工业区和居住区的永久性的室外排水工程设计):综合径流系数见下表:综合径流系数计算过程如下:(加权计算)综合径流系数=不同下垫面类型(地表径流系数)*不同下垫面的面积/汇水区总面积。

径流的季节变化名词解释引言:探索地球上水资源的循环和分布是重要的环境科学研究领域之一。

径流作为地表水循环的重要组成部分,其季节变化对生态系统和人类活动都有着巨大影响。

本文将对径流的季节变化进行名词解释。

第一部分:径流的概念概述:径流是指地表水在雨水或融雪等作用下由地面流入河流、湖泊、海洋或地下水系统的一种水文过程。

它是由降水超过土壤蓄水能力而导致的,也包括了蒸发、蒸腾和土地利用等因素的影响。

1.1 基本定义径流是自然界中水分的重要移动方式之一。

当降水发生时,部分水分经过入渗和蓄水后被土壤保持,而剩余的部分则形成径流。

这些径流经过地势的引导,最终聚集成小溪、河流和湖泊等。

1.2 形成过程径流的形成取决于多种因素,包括降水量、土壤类型、坡度和植被覆盖等。

雨水下降后,经过一部分的入渗和蓄水,无法被土壤保持的水分开始形成表面径流,并沿着地面的不平坦路线流动到达河流系统。

第二部分:季节变化的影响因素概述:径流的季节变化模式是由多个因素相互影响而形成的。

这些因素包括气候、降水、温度、融雪和土地利用等。

2.1 气候与降水气候是径流季节变化的主要驱动因素之一。

在干湿季节交替的地区,季节性降雨的模式直接影响着径流量的变化。

春季和夏季的多雨天气通常导致径流量增加,而秋季和冬季较少的降雨则导致径流量减少。

2.2 温度和融雪温度变化也对径流季节变化起着重要作用,特别是在山区或具有大面积冰雪覆盖物的区域。

春季气温的升高会导致积雪融化,进而增加径流量。

相反,在冬季或较低温度下,积雪会逐渐累积并减少径流量。

2.3 土地利用土地利用类型对径流的季节变化也产生重要影响。

密集林地和草地通常具有较大的水源涵养能力,因此在降雨季节中,径流量相对较低。

然而,城市化和农田化等人类活动会改变土地利用类型,降低水源涵养能力,并导致径流量的增加。

第三部分:径流季节变化的影响概述:径流的季节变化模式对于生态系统和人类活动都具有重要意义。

3.1 生态系统径流的季节变化直接影响着生态系统的可持续发展和物种多样性。

降水强度对下渗的影响地理题

降水强度对下渗的影响是一个地理学和水文学领域的重要问题。

下渗是指降水穿过土壤表面进入土壤内部的过程。

降水强度对下渗

的影响可以从多个角度来分析。

首先,降水强度的增加可能会导致土壤表面产生径流,从而减

少土壤的下渗能力。

当降水强度较大时,土壤表面可能无法及时吸

收和渗透降水,导致水流形成径流,而不是渗入土壤中。

这种情况下,降水强度的增加可能会减少土壤的下渗量。

其次,降水强度的增加也可能会改变土壤的渗透性质。

由于土

壤的渗透性受到土壤类型、土壤含水量等因素的影响,降水强度的

增加可能会改变土壤的物理结构和含水量分布,从而影响土壤的下

渗能力。

在降水强度较大的情况下,土壤的渗透性可能会受到影响,导致下渗能力的减弱。

此外,降水强度的增加还可能影响地下水的补给。

当降水强度

较大时,降水更容易渗入土壤深层并补给地下水,从而增加地下水

的补给量。

但是如果降水强度过大,可能会导致地表径流增加,减

少了水分进入土壤深层的机会,从而影响地下水的补给。

综上所述,降水强度对下渗的影响是一个复杂的问题,需要综合考虑土壤特性、降水特点等多个因素。

在实际应用中,需要根据具体情况综合分析,以更好地理解降水强度对下渗的影响。

径流系数-定义任意时段内径流深度R与同时段内降水深度P之比。

用符号a 表示,即α=R/P,式中:a为径流系数;R为径流深度,mm;P为降水深度mm。

延伸含义:(1)地表径流系数,是指任意时段内的径流深度(或径流总量)与同一时段内的降水深度(或降水总量)的比值。

径流系数说明了降水量转化为径流量的比例,它综合反映了流域内自然地理要素对降水-径流关系的影响。

(2)径流指降落到地表的降水在重力作用下沿地表或地下流动的水流。

可分为地表径流和地下径流,两者具有密切联系,并经常互相转化。

(3)水文学中常用的流量,径流总量,径流深度,径流模数和径流系数等特征值说明地表径流。

水文地质学中有时也采用相应的特征值来表征地下径流。

影响因素:径流系数主要受集水区的地形、流域特性因子、平均坡度、地表植被情况及土壤特性等的影响。

径流系数越大则代表降雨较不易被土壤吸收,亦即会增加排水沟渠的负荷。

地区差异:径流系数的地区差异:α值变化于0~1之间,湿润地区α值大,干旱地区α值小。

我国台湾地区河流年平均径流系数>0.7,表明径流十分丰富;径流贫乏的海滦河平原,年平均径流系数仅有0.1。

根据计算时段的不同,可分为多年平均径流系数、年平均径流系数和洪水径流系数等。

径流系数综合反映流域内自然地理要素对降水─径流关系的影响。

设计取值:根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009(2009版)中4.9.6规定,给排水设计中雨水设计径流系数取值可按下表(本规范适用于居住小区、公共建筑区、民用建筑给水排水设计,亦适用于工业建筑生活给水排水和厂房屋面雨水排水设计):各种汇水面积的综合径流系数应加权平均计算。

根据《室外排水设计规范》GB50014-2006中3.2.2规定,给排水设计中雨水设计径流系数取值可按下表(本规范适用于新建、扩建和改建的城镇、工业区和居住区的永久性的室外排水工程设计):综合径流系数见下表:综合径流系数计算过程如下:(加权计算)综合径流系数=不同下垫面类型(地表径流系数)*不同下垫面的面积/汇水区总面积。

地理高考河流知识点河流是地球上最重要的水系之一,承载着人们的生活和经济发展。

本文将介绍一些地理高考中常见的河流知识点,让我们一起来了解。

一、河流的定义和特征河流是地表径流的主要形式,是由降水径流、地下水径流和融雪水径流等组成的。

它由源头(河流的发源地)、支流(汇入主河道的较小河流)以及主河道(主要河流干流)构成。

河流的特征主要包括三个方面:一是具有流向,河水通常从高处向低处流动;二是具有流量,即河流中的水量或单位时间内通过的水量;三是具有水位,代表水面相对于固定水位面的高低。

二、河流的分类根据流量与河床形态的关系,河流可以分为常水河流和洪水河流。

常水河流是指年径流量相对稳定,相对平缓的河流,如长江、黄河等。

洪水河流则是指径流量变化大、洪水频繁的河流,如亚马孙河、刚果河等。

根据河流的水源,河流可以分为地表水河流和地下水河流。

地表水河流是指水源来自地表降水的河流,如亚马逊河、尼罗河等;地下水河流则是指水源来自地下水的河流,如内陆河流的西部河流。

三、世界上著名的河流1. 尼罗河(Nile River)尼罗河位于非洲大陆,是世界最长的河流,全长约6650千米。

它发源于乌干达的维多利亚湖,流经苏丹、埃及等国,最终注入地中海。

尼罗河是非洲重要的经济命脉和文化背景,也是古埃及文明的发源地。

2. 亚马逊河(Amazon River)亚马逊河位于南美洲,是世界上最大的河流,总长约7000千米。

它发源于南安第斯山脉,流经秘鲁、哥伦比亚、巴西等国,注入大西洋。

亚马逊河流域拥有丰富的生态资源和独特的地理景观,是世界上最重要的生物多样性热点地区之一。

3. 长江(Yangtze River)长江位于中国,是亚洲最长的河流,全长约6300千米。

它发源于青藏高原,流经西藏、四川、湖北等省区,最终注入东海。

长江流域是中国人口最多的地区之一,长江流域的经济和文化发展对中国具有重要意义。

四、河流的地理意义和环境问题河流在地理上具有重要的意义。

高中地理水量平衡原理

一、水量平衡概念

水量平衡是指在一个确定的区域或水体中,水的收入与支出之间的平衡关系。

这种平衡关系是通过长期的观测和实验得出的,是描述一个区域或水体中水循环的重要指标。

二、水量平衡要素

1.降水:是水循环中最主要的收入项,包括雨、雪、雾、露等。

2.地表径流:降水在地表形成的流水,包括河流、溪流等。

3.地下水:降水透过地表进入地下形成的地下水。

4.蒸发:水从地表或水体表面蒸发进入大气。

5.人类活动:人类通过取水、排放等行为影响水循环。

三、水量平衡原理的应用

1.水资源评估:通过对一个区域或水体的水量平衡进行计算,可以评估该地

区的水资源状况,为合理利用水资源提供依据。

2.水资源规划:根据不同地区的水资源状况,制定合理的水资源规划,保证

在不同季节和年份都能满足人们的生产和生活需求。

3.水环境管理:通过对水量平衡的研究,可以了解水体的环境状况,为水环

境治理提供支持。

四、水量平衡的调节

1.自然调节:通过自然界的自然规律进行调节,如气候变化、自然植被等。

2.人为调节:通过人为手段进行调节,如修建水库、灌溉系统、排水设施等。

在调节水量平衡时,应充分考虑自然规律和人为因素的综合作用,以实现可持续的水资源管理。

流域降雨径流关系的变化现状及其原因分析摘要:人的生存和发展离不开自然界,自然界为人们的生产和生活提供必不可少的资源和能源,同时自然环境的质量与人们的生活息息相关,关系到人类社会的健康长远发展。

但是近年来随着人口的不断增长和经济的快速发展,对资源环境造成了严重的破坏,导致气候发生了巨大的变化,流域内的降雨径流关系也呈现出动态的变化过程,逐渐引起人们的关注和重视。

由于流域降雨径流关系与人们的正常生产和生活有着较为密切的联系,因此必须要对其有一个比较充分的认识和了解,以便为经济的发展和社会的进步做出更大的贡献。

本文主要从流域降雨径流关系的变化现状、以及流域径流关系变化的原因等方面来进行分析。

关键词:降雨径流关系;变化现状;变化原因中图分类号:p343.1 文献标识码:a 文章编号:1674-0432(2012)-07-0210-1在新的时代和社会背景下,为了提高社会主义现代化建设的速度,我国过度开发和利用自然资源和能源,对自然环境造成了严重的破坏,导致气候变化、生态失衡、自然灾害频发,对人们的生命和财产安全造成了巨大的威胁。

特别是流域降雨径流关系发生了巨大的变化,致使洪灾和旱灾日益频繁,造成了巨大的财产损失和人员伤亡。

针对这一问题,相关部门和人员必须要加强认识,充分了解和把握流域径流关系的变化现状及其原因,然后积极采取有效措施加以解决和应对,确保流域降雨径流之间保持一种合理的关系,造福于人类。

1 流域降雨径流关系的变化现状1.1 降雨量的变化不太明显,但径流量变化较为明显自从20世纪80年代以来,我国大部分流域的年平均降雨量呈现出较为稳定的变化趋势,并无特别明显的变化,但是径流系数和径流量却呈现出较为明显的下降变化趋势。

这就导致流域降雨径流之间的关系发生了明显的变化,也就是在年降水量相同的条件和情况下,径流量却有所减少。

1.2 径流峰谷值的出现和降雨之间不同步,变化幅度有所不同分析历年的流域平均降雨量我们可以发现,我国的流域降雨量变化趋势较为平缓,并呈现出略微下降的特点;历年的平均径流量呈现出逐年减少的趋势,并且有一定的滞后性,相较于降雨变化来说幅度较大。

水源涵养功能量核算地表径流系数表【引言】在我国,水资源保护和水土保持工作始终备受关注。

地表径流系数作为衡量水源涵养功能的重要指标,对于水资源管理和生态保护具有重要意义。

本文将详细介绍地表径流系数的概念、核算方法以及其在水源涵养功能量核算中的应用,以期为水资源保护和生态环境治理提供理论支持。

【地表径流系数的概念与意义】地表径流系数(C)是指在一定时间内,地表径流与降水量的比值。

它反映了降水过程中水分蒸发、蒸腾、入渗和径流等环节的综合表现,是评价土壤水源涵养功能和水土保持能力的关键参数。

地表径流系数越小,表明水源涵养功能越强,水土流失风险越低。

【水源涵养功能量核算方法】水源涵养功能量的核算主要依据地表径流系数和降水量。

核算公式为:水源涵养功能量(Q)=降水量(P)×地表径流系数(C)。

通过这一公式,可以定量分析不同地区的水源涵养功能,为水资源管理和生态保护提供依据。

【地表径流系数表的编制与应用】编制地表径流系数表是开展水源涵养功能核算的基础工作。

通过对降水量、地表径流和地下径流等水文数据的收集和分析,可以得出不同地区地表径流系数。

地表径流系数表的编制有助于了解各地水源涵养功能的相对大小,为水资源配置和生态保护提供参考。

【案例分析】以某地区为例,根据地表径流系数表,分析该地区水源涵养功能的时空分布特征。

结果表明,该地区地表径流系数在时空上存在一定的差异,部分地区水源涵养功能较强,有利于水土保持和生态环境的稳定。

【结论与展望】地表径流系数在水源涵养功能核算中具有重要意义。

通过地表径流系数表的编制和应用,可以更好地了解和评价各地区的水源涵养功能,为水资源保护和生态环境治理提供科学依据。

降水的措施1. 引言降水是指大气水分凝结并以液态或固态形式降落到地面的现象。

降水是地球上水循环过程的重要组成部分,对维持生态平衡、满足人类用水需求具有重要意义。

然而,在一些地区,降水过多或过少都可能对生态环境和农业产生负面影响。

因此,采取适当措施来调节和管理降水现象,成为一项重要任务。

本文将详细探讨降水的措施,包括增加降水和减少降水两方面。

2. 增加降水的措施2.1 云雾作业云雾作业是一种人工操作云雾,使之降下降水的技术。

通过飞机或火箭发射云雾增进剂,改变云雾颗粒的物理性质,促使云雾颗粒之间发生碰撞并形成较大的水滴,从而加速降水过程。

云雾作业在一些旱季频繁的地区被广泛应用,有效增加了降水量。

2.2 人工增雨人工增雨是一种通过人工手段,改变大气中水分的凝结过程,从而诱导云雾形成和降水的技术。

人工增雨的方法包括喷洒云雾增菌剂、喷洒碘化银溶液等。

这些物质能够与云雾中的水蒸气结合形成云雾颗粒,从而加速云雾凝结降水的过程。

人工增雨在一些地区被广泛采用,以应对干旱和缺水问题。

2.3 植被管理植被管理是一种通过调节植被状况来增加地表降水的措施。

植被能够增加地表的蒸发和蓄水量,以及改善土壤的保水能力。

通过合理的植被规划和管理,可以增加地表的蒸发量,促进云雾形成和降水,从而增加地区的降水量。

3. 减少降水的措施3.1 雨水收集和利用雨水收集是一种通过收集和储存雨水,以供后续利用的技术。

通过搭建雨水收集系统,可以将降下的雨水收集起来,用于家庭用水、农田灌溉等用途。

雨水收集不仅可以减少地面径流,降低洪涝风险,还能够提供可再生的水资源。

3.2 水土保持水土保持是一种综合治理措施,旨在减少水土流失和侵蚀,保护土壤水分,减少降水过多造成的灾害。

水土保持的方法包括建设防护林带、植被覆盖、构建水土保持设施等。

这些措施能够减少地表径流,增加土壤水分的渗透和储存,从而减少降水的负面影响。

3.3 气候调节气候调节是一种通过人工手段调节地区气候变化的措施。