黄瓜细菌性角斑病准确识别与防治

- 格式:docx

- 大小:1.64 MB

- 文档页数:7

如何防治黄瓜角斑病细菌性角斑病是黄瓜生产中危害较大的病害之一,以保护地受害最重。

整个生育期均可危害,主要危害成株期叶片,严重时,也危害叶柄、茎秆、瓜条等。

一、发病症状子叶被害初生稍凹陷油渍状浅绿色的近圆形小病斑,后变为黄褐色、干枯透明斑。

真叶被害初为针尖大小的淡绿色油渍状斑点,后扩大为浅褐色病斑,受叶脉限制,病斑呈多角形,边缘常有油渍状晕区(典型症状)。

潮湿时,叶背病斑油渍状明显,还可见到乳白色菌脓,干后有白痕,后期质脆易开裂穿孔(别于霜霉病)。

叶柄、茎部被害开始形成稍凹陷呈油渍状的暗绿色小病斑,后为短条状,分泌白色菌脓,干枯后呈灰白色,中间产生裂纹。

瓜条被害初生水渍状小斑点,后从淡褐色变为灰白色病斑,形成溃疡和裂口,湿度大时,分泌出白色菌脓,后期腐烂脱落,有臭味。

二、发病规律为假单胞杆菌侵染所致,在种子内和随病残体留在土壤中越冬,通过雨水或浇水飞溅到茎叶上初侵染,借雨水、灌溉水、昆虫、农具或人为接触等再侵染。

发病适温12~26℃,相对湿度75%以上。

保护地温度较高,湿度大,结露时间长,易流行。

植株长势差,有机肥缺乏,偏施氮肥,植株徒长,不清洁田园等发病重。

三、防治措施种子处理与非瓜类蔬菜轮作2年以上。

选用抗病品种。

从无病地或无病株上采种,可用55℃温水浸种15分钟,或用新植霉素3000倍液浸种2小时,或福尔马林150倍液浸种1.5小时。

加强管理培育无病壮苗,保护地适时放风降湿,发病后控制浇水,露地采用高垄覆膜栽培,及时清除病残叶。

生物防治发病初,用72%农用链霉素可溶性粉剂、或用新植霉素4000倍液,或农抗751水剂100倍液,6~7天1次,连喷3~4次。

喷药发病初,交替喷12%绿乳铜乳油300倍液,14%络氨铜水剂300倍液,与霜霉病同时发生的,选用77%可杀得可湿性微粒粉剂,58%瑞毒霉可湿性粉剂,50%甲霜铜可湿性粉剂,60%DTM可湿性粉剂,49%加瑞农可湿性粉剂,60%百菌通可湿性粉剂等500倍液喷雾,6~7天1次,连喷3~4次。

如何防治露地黄瓜细菌性角斑病冬季是黄瓜细菌性角斑病的高发期,该病主要侵染黄瓜的叶片、瓜条、茎蔓等部位,由于其在叶片上的危害症状与黄瓜霜霉病的危害症状相似,所以给选择防治措施带来一定困难,常造成较大的经济损失,所以菜农要及早采取措施防治。

一、降湿防病该病在气温18~26℃、相对湿度低于70%时易发生。

露地黄瓜在气温已能满足发病条件时,可采取措施降低田间湿度,避免或延缓病害的发生。

通风条件差的地块,应适当降低种植密度。

在进入雨季前,低洼地块要做好防涝、排水的准备工作。

要适度整枝打叶,改善田间通风条件。

要根据天气、田间干旱情况及植株长势,适量浇水,雷雨过后,应用井水串浇,以降低田间温度。

二、症状识别该病在叶上初生时呈油浸状淡绿色小斑点,再扩大成多角形黄褐色病斑,后又变为灰白色,易穿孔破裂,湿度大时,叶背面病斑处有白色菌脓;瓜条染病时,初生水浸状暗绿色小病斑,扩展后病斑可互相连接,后期病斑呈灰白色,湿度大时,患病部位有白色菌脓;茎蔓上的病斑与瓜条上的病斑类似。

黄瓜霜霉病在叶面也发生多角形黄褐色病斑,若两种病害不易区别时,可采摘1~2片病叶,用清水洗净,放入一个干净的塑料袋内,密封后放在温度适宜处24~48小时后,查看叶背面病斑处,若出现白色菌脓,则为细菌性角斑病,若出现黑色霉层,则为霜霉病;有时,发现病叶上有的多角形黄褐色病斑处有白色菌脓,有的多角形黄褐色病斑处有黑色霉层,则表示田间细菌性角斑病和霜霉病同时发生。

三、避免传染该病病原物为细菌,多从伤口或水孔处侵入植株。

因此,田间管理时要注意,整枝、绑蔓等农事操作若是在晴天,可在上午露水干后再进行,以促进伤口尽快愈合。

遭受冰雹后,应及时全田喷药。

对初发现的病叶、病果等,应及时摘除,装入袋内(包括整枝时产生的各种残体),带出田外深埋或烧毁,不能随意丢弃在田间。

四、及时喷药初发病时,可全株喷药(叶背面也要喷到)。

单发生细菌性角斑病时,可用50%琥胶肥酸铜可湿性粉剂500倍液,或14%络氨铜水剂300倍液,或77%可杀得可湿性微粒剂400倍液,或新植霉素200毫克/千克药液,或72%农用链霉素可溶性粉剂4000倍液喷洒。

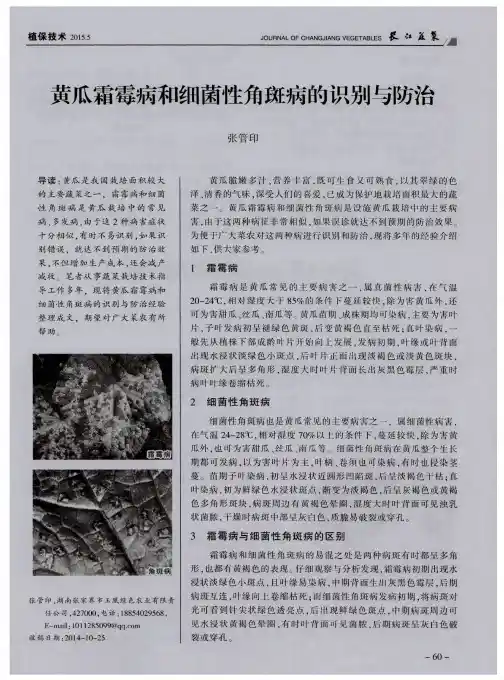

黄瓜细菌性角斑病的发生与防治近几年,随着各地蔬菜保护地面积的迅猛发展,黄瓜细菌性角斑病的发生日趋严重,成为黄瓜的重要病害之一。

苍山县的黄瓜角斑病发生较为普遍,露地和保护地都有发生,同时,由于黄瓜角斑病的症状类似黄瓜霜霉病,所以防治上易混淆;造成严重损失,故应注意识别和防治。

一、症状黄瓜细菌性角斑病可侵染叶片、叶柄、茎、瓜条,苗期发病时,子叶上形成圆形和半圆形的褐色斑,稍凹陷,后期叶干枯,成株期叶片上初见水渍状圆形褪绿斑点,稍扩大后因受叶脉限制呈多角形褐色斑,外绕黄色晕圈。

潮湿时,病斑背面溢出白色菌脓,干燥时病斑干裂,形成穿孔(孔洞),茎和瓜条上的病斑裂溃烂,瓜条蒂部受害,甚至烂到种子上,有臭味,干燥后呈乳白色,并留有裂痕。

黄瓜霜霉病主要危害叶片,在多角形病斑背面呈现黑色色的霉状物,叶子上无粘液;若栽种高抗霜霉病品种,病斑呈近椭圆形或近圆形,同时病斑不穿孔(无孔洞)。

二、病原及发病条件黄瓜细菌性角斑病是由假单胞杆菌属的一种细菌引起的,病菌在种子上或随病残体在土壤越冬。

土壤中的细菌靠灌水时飞溅传播,新产生的细菌靠风雨、农事操作、昆虫等传播,病苗从伤口、气孔、水孔侵入寄主,发生为害。

黄瓜细菌性角斑病适宜温度为25℃-28℃,空气相对湿度在75%以上;温度高于35℃或低于l2℃不易发病。

在高温多雨,地势低洼积水,多年连茬,肥水管理不严,尤其是保护地栽培轮作困难,棚室内高温高湿,为追求经济效益过于密植等,都易引起发病,危害加重。

三、防治l、选用抗病品种。

如津春1号,津研4号,中农11号、13号,新泰密刺等抗病品种。

2、浸种消毒。

用50℃的温水浸种20分钟,然后捞出放在凉水中没4-6小时,再催芽播种;也可用72%农用链霉素3000-4000倍液浸种2小时或用40%甲醛150倍液浸种90分钟,清水冲洗后催芽插种,均可起到对种子消毒作用。

3、无病土育苗及高畦覆膜。

采用大田土育苗最好,以保证苗期不带苗,同时定植时以高畦覆盖地膜为好。

及时防治温棚黄瓜细菌性角斑病

黄瓜细菌性角斑病是黄瓜上的主要病害之一,不仅影响产量,而且降低商品价值。

河北省围场满族蒙古族自治县农牧局科教站植保植检站技术人员在哈里哈乡扣花营村、半截塔镇半截塔村等地温棚调查,病株率100%,病叶率70%以上,病情严重,发病普遍。

请农户及时查治。

发病症状:幼苗和成株期均可受害,但以成株期叶片受害为主。

主要危害叶片、叶柄、卷须和果实,有时也侵染茎。

子叶发病,初呈水浸状近圆形凹陷斑,后微带黄褐色干枯,成株期叶片发病,初为鲜绿色水浸状斑,渐变淡褐色,细菌性角斑病在叶片背面产生针状水渍状病斑,往往几十个病斑同时发生。

防治措施:发病初期喷施农用链霉素,或新植霉素。

也可喷30%或50%琥胶肥酸铜(DT)或46.1%氢氧化铜等,连防3-4次。

此外也可选用硫酸链霉素或72%,每7天左右喷1次,连喷3-4次。

40万单位青霉素钾盐兑水稀释成5000倍液也有效。

与霜霉病同时发生时,可喷施70%甲霜铝铜,或50%瑞毒铜。

也可选择粉尘法:即喷撒10%乙滴或5%百菌清或10%脂铜粉尘剂。

- 1 -。

黄瓜细菌性角斑病黄瓜细菌性角斑病(Cucumber Angular Leaf Spot)在我国东北、内蒙古、华北及华东普遍发生,尤其是东北、内蒙古等保护地黄瓜和华北春大棚发病严重。

病叶率有时高达70%左右,是保护地黄瓜重要病害之一。

黄瓜受害,不仅影响产量,而且降低商品价值。

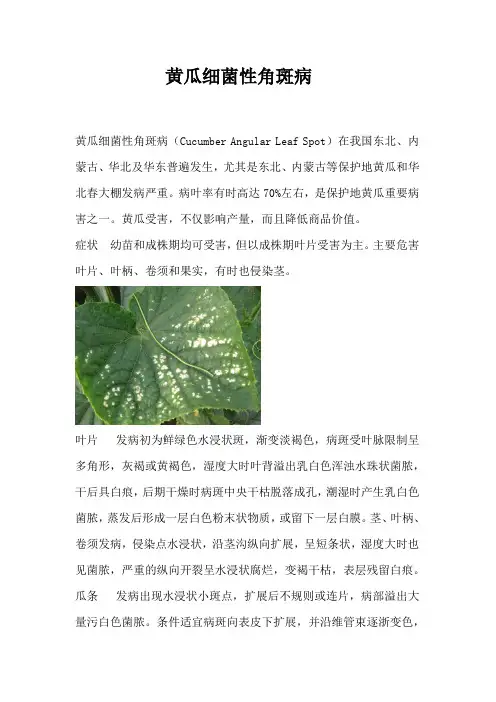

症状 幼苗和成株期均可受害,但以成株期叶片受害为主。

主要危害叶片、叶柄、卷须和果实,有时也侵染茎。

叶片 发病初为鲜绿色水浸状斑,渐变淡褐色,病斑受叶脉限制呈多角形,灰褐或黄褐色,湿度大时叶背溢出乳白色浑浊水珠状菌脓,干后具白痕,后期干燥时病斑中央干枯脱落成孔,潮湿时产生乳白色菌脓,蒸发后形成一层白色粉末状物质,或留下一层白膜。

茎、叶柄、卷须发病,侵染点水浸状,沿茎沟纵向扩展,呈短条状,湿度大时也见菌脓,严重的纵向开裂呈水浸状腐烂,变褐干枯,表层残留白痕。

瓜条 发病出现水浸状小斑点,扩展后不规则或连片,病部溢出大量污白色菌脓。

条件适宜病斑向表皮下扩展,并沿维管束逐浙变色,并深至种子,使种子带菌。

幼瓜条感病后腐烂脱落,大瓜条感病后腐烂发臭。

瓜条受害常伴有软腐病菌侵染,呈黄褐色水渍腐烂。

角斑病易与霜霉病混淆而用错药,使病害屡治不愈。

一般霜霉病叶片病斑背面有黑色或紫色霉层,病斑后期不穿孔,瓜条不受害;角斑病叶背病斑溢出菌脓,穿孔,瓜条受害有臭味。

病原 为丁香假单胞杆菌黄瓜角斑病致病变种Pseudomonas syringaepv. lachrymans (Smith et Bryan) Young, Dye &Wilkie。

属薄壁菌门假单胞菌属。

该菌属好气性,不耐酸性环境。

生长适温24~28℃,范围4~39℃,48~50℃经10分钟致死。

发病特点 病菌附在种子内部和随病残体落入土中越冬,成为翌年初侵染源。

种子带菌率2%~3%,病菌由叶片或瓜条伤口、气孔、水孔侵入,进入胚乳组织或胚根的外皮层,造成种子内部带菌。

初侵染大都从近地面的叶片和瓜条开始,然后逐渐扩大蔓延。

黄瓜细菌性角斑病的发生与防治望都县植保站近期调查发现,冷棚黄瓜细菌性角斑病发生十分严重,发病棚率达30%,病株率几乎100%,严重的已发展到秧子的中上部,对黄瓜的产量影响颇大。

现将此病症状和防治措施介绍如下,供参考。

一、症状主要危害叶片、叶柄、卷须和果实。

幼苗和成株期均可受害,但以成株期叶片受害为主。

幼苗多在子叶上产生水渍状病斑,近圆形,稍凹陷,扩大后呈黄褐色干枯。

成株期叶片发病,初为鲜绿色水渍状小斑点,扩展中因叶脉限制呈多角形,灰褐或黄褐色。

叶背病斑为多角形,边缘油渍状,后期干燥时病斑中央干枯脱落成孔,潮湿时产生乳白色菌脓,干后留下一层白膜。

茎和叶柄染病,病斑近圆形水渍状,沿茎沟纵向扩展,呈短条状,表面也有白色菌脓,干后表层残留白痕。

瓜条染病,出现水浸状小斑点,扩展后不规则或连片,病部溢出大量污白色菌脓。

幼瓜条感病后腐烂脱落,大瓜条感病后腐烂发臭。

角斑病易与霜霉病混淆,使病害屡治不愈。

他们的区别现总结为以下几点:1.病斑大小不同。

角斑病病斑比较小,一般直径为4~8毫米,颜色比较浅,呈灰白色,后期病斑往往穿孔;霜霉病病斑比较大,一般直径为10~16毫米,颜色比较深,呈黄褐色,病斑不穿孔。

2.叶片透光性不一样。

把病叶摘下,对着太阳光透视,角斑病病斑有透光感觉,而霜霉病病斑则没有透光的感觉。

3.叶子背面症状有差异。

角斑病病斑周围油渍状明显,有时能见到分泌出的乳白色黏液,而霜霉病病斑上则长有紫黑色的霉层。

4.危害部位也不同。

角斑病除危害叶子外,严重时还危害叶柄、茎部、瓜条等,而霜霉病一般只危害叶子。

二、防治措施1.选用抗病品种。

2.从无病瓜上选留种,无病土育苗。

3.发病初期喷施72%农用链霉素4000倍液或新植霉素200ppm,也可喷2%春雷霉素液剂30毫克/升或40%细菌快克可湿性粉剂600倍液。

如果与霜霉病同时发生,喷施70%甲霜铝铜250倍液或50%瑞毒铜可湿性粉剂600倍液。

每7天左右喷1次,连喷3~4次。

Word

黄瓜角斑病的防治方法

黄瓜角斑病在黄瓜的生长过程中严峻影响黄瓜的生长,那么我们该如何防治黄瓜角斑病呢?

1.黄瓜角斑病症状:黄瓜角斑病属细菌性病害,主要危害叶片,先是在叶片上浮现水浸状的小病斑,病斑呈多角形,黄褐色,带油光,无黑霉层,病斑易破碎形成穿孔。

有时可危害瓜条,使瓜条腐烂发臭。

2.黄瓜角斑病防治办法:

(1)种子处理。

用55℃的温水浸种15分种。

(2)土壤处理。

主要是苗床,可用50%多菌灵(防治炭疽病、枯萎病等)和30%DT(防治细菌性病害),按每平方米10克的用量,加适量细干土拌匀,撒于畦面,划入土中,再播种育苗。

(3)药剂防治。

50%DT500倍液,农用链霉素4000倍液,78%科博500倍液,50%丰护安500倍液,20%绿乳铜500倍液,77%可杀得500倍液,3%克菌康1000倍液,37%可威得500倍液,每7天喷1次,连喷2-3次。

以上就是防治黄瓜角斑病的办法。

- 1 -。

Word

黄瓜细菌性角斑病和叶缘枯病发病症状及

防治方法

(1)细菌性角斑病发病症状:在叶片上最初产生水渍状淡褐色的病斑,后期病斑中间干涸脱落、形成穿孔,叶背面病斑受叶脉的限制,呈多角形,空气湿润时浮现白色的细菌粘液。

(2)细菌性叶缘枯病发病症状:叶部染病初产生水浸状小斑,后扩大为淡褐色不规章病斑,严峻的产生大型水浸状病斑,由叶缘向叶中间扩展,呈楔形。

(3)防治办法:①种子消毒:用72%华北链霉素5000倍液浸种2小时;②采纳无病土育苗:与非瓜类作物举行轮作,防止重茬。

田间随时清除病叶并深埋;③药剂防治:20%溴硝醇1500倍液、72%华北农用链霉素3000倍液、加米农500倍液、47%春雷王铜800倍液,协作霜霉病防治剂混合使用,现混现用,药液要喷洒匀称、周到,以提升防治效果。

防治办法:参考黄瓜细菌性角斑病。

- 1 -。

黄瓜细菌性角斑病精准识别与防治

袁培祥

细菌性角斑病是黄瓜生产上的主要病害。

全国各地均有发生,尤以东北、华北发生最重。

随着塑料大棚栽培的普及,该病田间为害日趋严重。

一些老菜区一般减产10%-30%,严重的减产50%以上,甚至绝收。

细菌性角斑病叶片正面发病初期症状

细菌性角斑病叶片背面发病初期症状

【田间症状】

苗期至成株期均可受害。

主要为害叶片,也可侵染茎、叶柄、卷须、果实等。

子叶被害时,初呈水浸状近圆形凹陷斑,后变成黄褐色斑。

真叶染病后,先出现针尖大小的淡绿色水浸状斑点,渐呈黄褐色、淡褐色、褐色、灰白色、白色,病斑扩大后因受叶脉限制而呈多角形,黄褐色,带油光,潮湿时叶背病斑外有乳白色菌脓,即细菌液,无黑霉层,后期干燥时病斑呈白色薄膜状,中央组织干枯脱落形成穿孔。

茎、叶柄、卷须染病后,出现水浸状小点,沿茎沟纵向扩展成短条状,湿度大时也有菌脓,严重时病部纵向开裂,呈水浸状腐烂,变褐,干枯后表层留有白痕。

果实上病斑初呈水浸状圆形小点,扩展后为不规则的或连片的病斑,向内扩展,维管束附近的果肉变为褐色,病斑溃裂,溢出白色菌脓,并常伴有软腐病菌侵染,而呈黄褐色水渍状腐烂。

细菌性角斑病叶片正面发病中期症状

细菌性角斑病叶片正面发病症状

细菌性角斑病茎蔓和叶柄发病症状

细菌性角斑病果实发病症状

1、黄瓜霜霉病与细菌性角斑病的区别:(1)前者病斑较大,颜色较深,黄褐色,不穿孔;后者病斑较小,颜色较浅,质脆易破裂穿孔。

(2)前者潮湿时叶背病斑上产生黑紫色霉层;后者潮湿时叶背病斑上溢出白色菌脓,干后留下白痕。

(3)摘下病叶对太阳光观察,前者病斑无透光感;后者有明显透光感。

(4)前者不为害瓜条;后者可为害瓜条,产生水浸状、近圆形病斑,潮湿时病斑产生菌脓,病斑向瓜条内部扩展,维管束附近的果肉变色,病瓜后期腐烂有臭味儿。

在症状拿不准时可采用简单方法辨别,即将病叶取下,放在一个干净的塑料袋中稍淋点儿水,于15℃-20℃下放置24小时,若背面病部有黑霉产生就是霜霉病,无黑霉而有菌脓溢出就是细菌性角斑病。

黄瓜霜霉病与细菌性角斑病的区别

黄瓜霜霉病与细菌性角斑病的区别

2、细菌性角斑病初期症状与生理性充水的区别。

生理充水的叶背出现多角形水浸斑,这种现象主要发生在地温高、气温低,特别是连阴天、空气湿度大、通风不良、蒸腾受阻时,细胞内的水分渗流到细胞间,使叶面出现水渍状污绿色斑点或多角形斑块。

太阳出来后温度升高,斑块消失,叶面不留痕迹。

衰弱的植株,白天温度升高后水渍斑也不消失。

几经反复,细胞死亡,叶片干枯,或出现泡泡病症状,即叶脉间叶肉隆起,隆顶呈灰白色,或灰褐色近圆形斑点,不穿孔。

【病原特征】

病原为丁香假单胞杆菌黄瓜角斑病致病型Pseudomonas syringae pv. lachrymans (Smith et Bryan)Young, Dye & Wilkie.,属细菌。

【发生规律】

病原在种子内或随病残体存留在土壤中越冬,成为第2年初侵染源。

主要以种子带菌远距离传播,也可随病残体遗留在土壤中作为初侵染源。

病原通过水溅或其他接触,从幼苗子叶或真叶水孔或伤口侵

人,引起发病。

真叶染病,细菌经扩繁后,通过维管束导致其他叶片染病,直至进人幼瓜导致瓜种带菌,往往初发阶段,带有系统发病现象,即一株黄瓜从下部到中部均有症状,而且随着叶片的增加,病叶也逐渐增加,这说明原可在维管束内移动。

棚室内湿度过大,叶面结露或叶缘吐水,光照不足或长时间阴雨,有利于病原的扩展与蔓延。

温度20-28摄氏度,相对湿度大于70%,叶面结露或叶缘吐水,则发病快,另外,棚室前缘及棚内低凹处和有水滴处,往往形成发病中心,连阴雨天往往造成较高的发病率。

【防治方法】

1、农业防治

(1)选用抗病品种保护地品种津春1号对细菌性角斑病有较强的抗性,适合温室大棚栽培。

中农13号、龙杂黄5号等对细菌性角斑病的抗性较强。

(2)种子消毒选无病瓜留种,并进行种子消毒。

可用55℃温水浸种15分钟,或冰醋酸100倍液浸30分钟,或40%福尔马林150倍液浸种1.5小时,或次氯酸钙300倍液浸种30~60分钟,或100万单位农用链霉素500倍液浸种2小时,用清水洗净药液后再后催芽播种。

也可将干燥的种子放入70℃温箱中干热灭菌72小时。

(3)清洁土壤用无病菌土壤育苗,与非瓜类蔬菜实行2年以上轮作。

生长期及收获后清除病残组织,带到田外深埋。

(4)加强管理保护地栽培时要注意避免形成高温高湿条件,覆盖地膜,膜下浇水,小水勤浇,避免大水漫灌,降低田间湿度。

上午黄

瓜叶片上的水膜消失后再进行各种农事操作。

避免造成伤口。

2、化学防治

发病初期,可选用88%水合霉素可湿性粉剂1500倍液,20%叶枯唑可湿性粉剂600倍液,20%噻唑锌悬浮剂300倍液,20%噻菌酮悬浮剂1000倍液,77%氢氧化铜可湿性粉剂800倍液,20%喹菌酮水剂1000倍液,兑水喷雾,视病情每5-7天喷一次。