《Do/while条件循环语句》教学设计

教学对象:高一课时:1学时执教教师:信息技术教研组金子芬

一、设计思想

本课主要采用多元智能理论的技术融入生活的教学宗旨,以任务驱动、讲练结合的教学模式,多角度应用循环思想解决实际问题,以求高效编程;多元化学习体验,以flash展现实验过程应用循环语句,以信息技术网站形式进行在线测试式进行学情调查和课堂反馈;应用比较、观察等多维求知方法深入理解程序执行过程和编程语法规则。

二、教材分析

1.教材内容:所属高一年级必修内容《信息技术基础》第三章信息的加工中的3.4算法及其实现之语句——条件do/while循环。采用vb语言编程,共1学时40分钟。

2.教材地位:

⑴循环是设计和实现较为复杂算法的基础。本课在学习for循环基础上理解do循环;

⑵学会do语句基本格式和表示方法,理解执行要求和应用环境。实现for和do转换。

三、学情分析

1.学生在学会for循环语句的基础上理解do循环语句,应更注重实际问题的应用。

2.避免“轻算法、重程序”,应利用流程图在熟悉书写规则的基础上设置循环条件,应注重算法与程序的结合。从专业化角度强调语句书写和表达的规范性。

四、教学目标

(一)知识与技能

1.掌握do/while循环语句的基本格式、功能和执行流程;;

2.结合流程图学会使用do/while循环语句解决实际问题,学会调试运行。

(二)方法与过程

通过实例引导和任务驱动的方式,多角度应用循环思想解决实际问题、多元化学习体验、多维求知方法以信息技术在线测试等手段巩固理论知识,反馈课堂效果。

(三)情感态度和价值

1、培养学生分析、解决问题的能力,将编程思想融入生活,解决生活实际问题;

2、强化对技术与理论知识规范表达,提高专业化技能,提高信息素养。

五、重点难点

重点:掌握Do/while循环语句的格式,掌握控制循环的条件和执行过程。

难点:结合实际问题设置循环条件和循环体。

六、教学策略与手段

通过在线测试复习和巩固for循环语句的内容,flash动画实验导入新课,以多个生活实例应用新知,提高学生解决实际问题的能力。

七、课前准备

flash课件用于展现课堂新知和学习流程;itools教学辅助平台用于在线测试;电子教室用于广播教学、学生演示等;多媒体计算机教室上机实践编程。

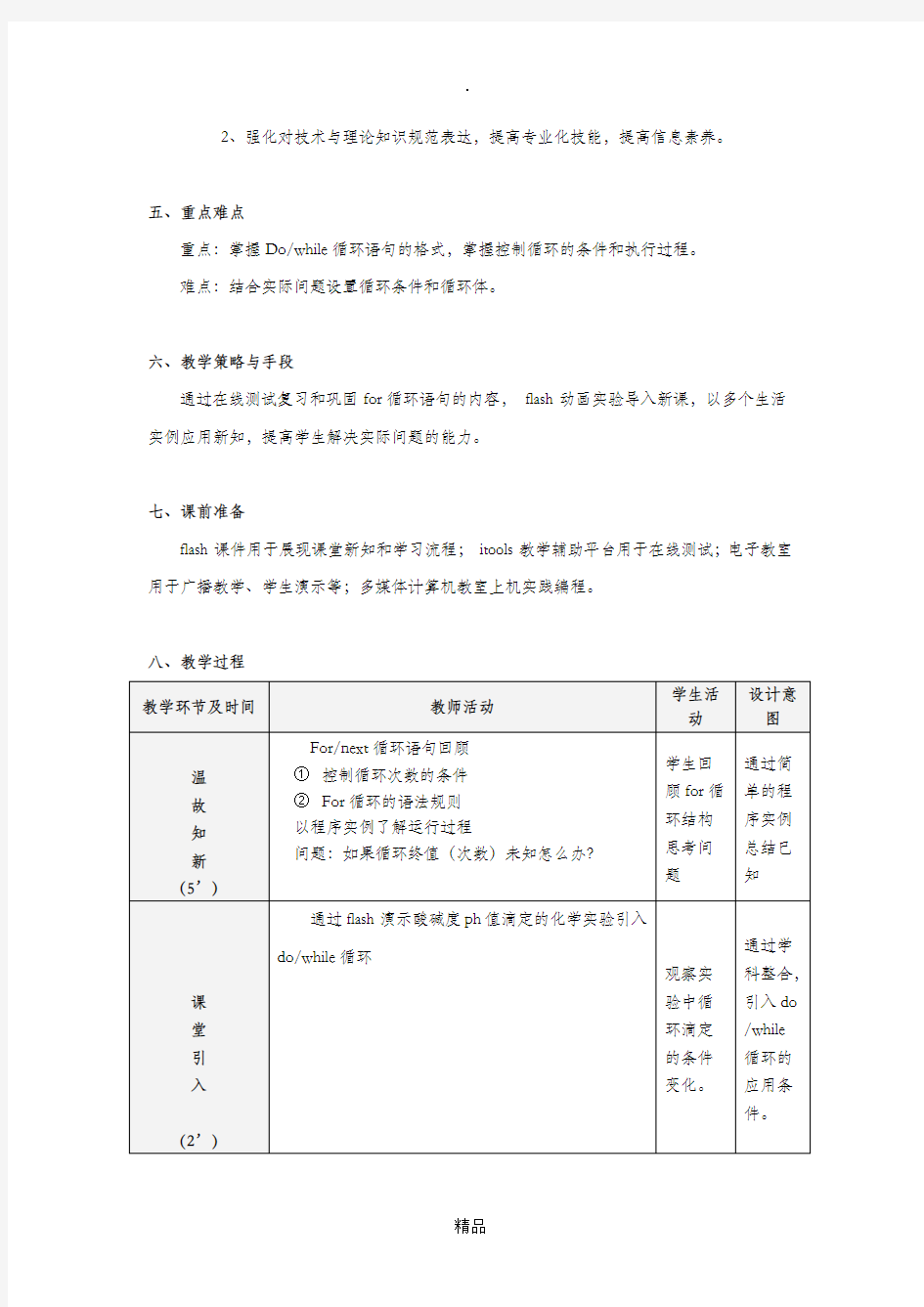

八、教学过程

教师引导,学生自主探究一、

DO

/

while

循

环

语

句

的

格

式

与

功

能

5’

展示新知:

Do/while循环语句一般格式:

教师口述,配以实例解释各个参数及执行流程。

了解当

循环的

语句结

构,理解

循环流

程,学会

设置条

件表达

式。

掌握D

O/while

语句的

格式和

功能,深

刻理解

执行流

程。关键

是条件

表达式

的设置。

Do while 条件表达式

语句块

Loop

N

Y

开始

计算条件表达

执行循环体语句块

结果为真

结束

实例解析三:绕口令。选手几百人,小林最年轻,要知他几岁,请读绕口令,年龄加年龄,年龄减年龄,年龄乘年龄,年龄除年龄,统统加起来,恰好一百整。要求:写出条件表达式。教师演示编程,提问学生。思考编

程,观看

教师解

析。

实例应

用三:条

件表达

式书写。

三、实践体验(编程调试)10’任务:请根据问题描述,分析问题——设计算法——

编写代码——执行编译

学生演示。

学生体

验解决

过程的

一般过

程,独立

完成程

序编写。

针对选

择题内

容,加深

对do循

环的应

用。

拓展提高:

分析for循环结构与do循环结构的不同之处:

1、结构不同:for-next,dowhile-loop。

2、适用范围不同:for数已知,do循环皆可适用。

学会总

结区别,

完成在

线测试。

在线测

试反馈

教学效

果。

学情反馈:

分析学生在线测试平台中填空题和选择题完成

情况,统计错误率等。

完成在

线测试

后自查。

课堂测

试巩固

提高。

四、评价及小结(2再次展示DO/while循环语句一般结构。

总结重难点:循环条件的控制和循环体的确定。

回顾循

环结构

实践-总

结-评价

如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!

《岩石圈的物质循环》教学设计 【课标要求与分析】 课标要求 运用示意图说明地壳内部物质循环过程。 课标分析 本节知识点主要是运用示意图讲解地壳内部物质循环过程。 【教科书分析】 本节主要包括岩石圈的物质循环这一内容,重点是岩石圈的三类岩石、三类岩石的形成过程以及三类岩石的循环过程。难点是物质的循环过程。 【学情分析】 学生刚进入的高一对于地球内部结构还不了解所以教学不能用简单的讲授法要结合案例、地理图片甚至动画演示及视频播放来加深学生的理解。 【设计理念与思路】 创设问题情境,穿插教师讲解主要是帮助引导学生理解,然后让学生小组探究学习得出结论,最后老师小结。 【教学目标】 知识与技能 1.了解岩石圈三大类岩石的形成过程及其特点。 2.解释各类岩石之间及其与岩浆间的相互转化过程。 3.绘制出岩石圈物质循环过程的示意图。 4.理解地壳物质循环与地表形态变迁之间的相互关系。 过程与方法 1.通过读图和阅读材料,培养获取和解读地理信息的能力。 2.通过绘制岩石圈的物质循环过程示意图,培养的知识迁移能力。 3.通过小组讨论三大类岩石特点、形成过程,培养的团结合作能力。 情感、态度与价值观 1.通过分析三大类岩石的形成过程与特点,激发探究地理问题的兴趣和动机,养成求真、求实的科学态度。 2.树立事物之间是普遍联系的辩证唯物主义观点。 【教学方法】 合作学习法(三大类岩石及其形成过程)、讲授法(岩石圈的物质循环过程及其与地表形态变迁之间的相互关系)。 【教学过程】 导入新课 讲授新课 一、岩浆岩 【投影】(蕲春四中“校石”与音频《一块石头的自白1》)

文字材料:我叫“小花”,我的故乡在地下很深的地方,那里非常的“热情”,使得我的“亲戚朋友”并不像现在的我那么的坚硬,而是熔融状态。曾经听到过地球表面旅游的前辈说外面的世界很精彩,我非常期待这样的旅行。直到有一天,地壳的一次运动给我们留下了一丝缝隙。我的兄弟“小玄”非常幸运一下子就冲到了地表,而我却困在了山体的内部。日月如梭、斗转星移,在“水兄”、“风兄”的帮助下,我终于拨云见日…… 活动1:阅读教材P78文字部分和图1,并结合《一块石头的自白1》回答问题: (1)请你告诉我“小花”的故乡的名称。 (2)你能在上图中指出“小玄”和未见天日前的“小花”的位置吗?它们是怎样形成的? (3)请结合图2和图3谈谈“小玄”与“小花”这对孪生兄弟在相貌上有何不同,并推测其形成原因和用途,最后完成下表。

《氮的循环教学设计》 二中 红年 一.教材分析 氮和氮的化合物知识是高中阶段非常重要的元素化合物知识。这部分容以氮的循环为主线,涉及氮的固定、氮肥,以及人类活动对氮循环和环境的影响等,容在编写上突出“从自然到化学,从化学到社会”“从自然界到实验室,从实验室到社会生活”的思路,并与氧化还原反应的容联系非常紧密,学好这部分容可以加强学生对氧化还原知识的认识和理解;本节涉及的化学反应较多,其中绝大部分属于氧化还原反应,通过对以上容的学习,使学生掌握氧化还原反应方程式的配平方法。 本节教学在知识与技能方面的重点是氮气、氨、铵盐和硝酸的性质,难点是硝酸的氧化性;在过程与方法方面的重点是培养学生通过观察实验现象总结分析物质性质的能力,并使他们初步体会物质的浓度对化学反应产物的影响,进一步认识实验中变量控制的重要性。 二.教学设计及思路 氮和氮的化合物知识是学生比较熟悉的一类元素化合物,因此学生学习起来有一种亲切感。在教学过程中要充分利用好这一资源,激发和调动学生的学习积极性。本节在设计上主要是采取循序渐进的方式,让学生理解N 2→氮的化合物→NH 3→铵盐→HNO 3→硝酸盐→N 2的循环过程,通过这一知识网络结构的学习,使学生对氮和氮的化合物知识有了一个非常清晰的了解。 三、知识框架 课时分配: 第一课时主要介绍氮气和氨气的性质,主要使学生认识到氮气的性质是由结构决定的以及氮的氧化物和氨气的性质; 第二课时使学生掌握铵盐的性质,主要包括铵盐的水溶性、不稳定性和氨气的实验室制法; 第三课时介绍硝酸的性质,重点是掌握它的不稳定性和强氧化性。 第一课时 教学目标: 知识与技能: (氮气的性质,氮的固定) ((酸雨、光化学烟雾、富营养化)

第 22 次课 2 学时 注:本页为每次课教案首页 2,4,6,7,8 《生物化学》科学出版社 现代生物学精要速览中文版 王镜岩等译 高等教育出版社 罗纪盛等

第十章糖代谢(2) Glycometabolism 二、柠檬酸循环(TCA,1953年获得诺贝尔奖) ?EMP:G--------→2丙酮酸(在细胞浆中) ?丙酮酸进线粒体--→乙酰CoA ?TCA:乙酰CoA进入TCA(在线粒体基质中) ?电子传递水平磷酸化(在线粒体内膜上) 1.EMP G--------→2丙酮酸 ●净得2ATP ●得2NADH+H+ 2. TCA(柠檬酸循环、三羧酸循环第92页) tricarboxylic acid cycle) Krebs循环 有氧条件下,将酵解作用产生的丙酮酸氧化脱羧成乙酰CoA,再经一系列氧化和脱羧,最终 生成二氧化碳和水并产生能量。 2 丙酮酸 + 2 GDP + 2 Pi + 4 H2O + 2 FAD + 8 NAD --------→6 CO2 + 2 GTP + 2 FADH2 + 8 NADH+H+ ?化学历程 ?能量计量 ?调控 ?生物学意义 三羧酸循环的发现历史 Albert Szent Gyorgyi观察用丙酮酸与肌肉组织一起在有氧条件下保温,丙酮酸可以被彻底氧化,生成二氧化碳和水。因此认为葡萄糖或糖原的有氧分解也循着糖酵解途径,有氧分解可以说是无氧分解的继续。 H. Krebs通过总结大量的实验结果,认为糖的氧化过程不是直线进行的,而是以循环方式进行。于是他于1937年提出了三羧酸循环假设并用实验证明了三羧酸循环的存在。 (1)化学历程 TCA循环的准备阶段:丙酮酸--→乙酰CoA TCA循环阶段: ①准备阶段(丙酮酸进入线粒体--→乙酰CoA) 丙酮酸 + CoA-SH + NAD+→ Acetyl-CoA + CO2 + NADH + H+ 丙酮酸脱氢酶复合体系 有三种酶组成:三种酶均以二聚体的形式存在。 ?E1——丙酮酸脱氢酶(24条肽链) ?E2 ——二氢硫辛酸转乙酰基酶(24条肽链) ?E3——二氢硫辛酸脱氢酶(12条肽链) 砷化物:可与E2-SH共价结合,使酶失去活性。 练习题 ●糖酵解的终产物是丙酮酸 ●糖酵解的脱氢步骤反应是 ( )

《氮的循环》第一课时教学设计 尤溪一中陈昌祥 一、教学设计说明 氮及其化合物是高中化学教学的重要内容,是学生在中学阶段所学习的元素化合物知识的重要组成部分。《普通高中化学课程标准》要求:能通过实验了解氮及其重要化合物的主要性质,认识其在生产中的应用和对生态环境的影响。我们知道,氮是维持高等动植物生命活动的必须元素,因此,氮的循环涉及到地球上生物圈的各个方面,人类活动也在逐渐地影响到氮的循环。所以,教材对氮气和氮的化合物的性质传授不是孤立的,而是以“氮的循环”作为载体和线索,把我们要学习的物质置于“氮的循环”这个大的背景下,这样既有利于学生掌握氮及其化合物的性质,又有利于学生认识其在生产中的应用和对生态环境的影响。 本节是“自然界中的元素”中“氮的循环”中的第一课时,教材内容包括三个方面:一是自然界中氮的循环,二是氮的固定,三是氮循环中的重要物质——N2、NO和NO2的性质。 《福建省普通高中新课程教学要求》中对这一课时教学做了具体的细化,学习要求中的知识内容和认知目标分别是:氮气的化学性质(与氧气、氢气的反应)(C);一氧化氮、二氧化氮的物理性质(B);一氧化氮与氧气的反应,二氧化氮与水的反应(C)。教学建议是:采用自然界和生产、生活中的实例设置教学情境,对非金属及其化合物知识进行教学,进一步归纳学习、研究物质的方法和基本思路;引导学生了解自然界氮循环对维持生态平衡的作用;一氧化氮、二氧化氮在氧气的作用下与水反应转化为硝酸的定量关系不作拓展。 《2010年福建省普通高中学生学业基础会考化学学科考试大纲》中对这一课时的要求是:氮气的化学性质(与氧气、氢气的反应)(B);一氧化氮、二氧化氮(颜色、状态、气味;二氧化氮与水的反应)(B);了解氮氧化物对生态环境的影响(A)。 《2009年普通高等学校招生全国统一考试福建省理科综合考试说明》中有关要求是:了解常见非金属单质及其重要化合物的主要性质及应用。 以上不论是《普通高中化学课程标准》,还是《福建省普通高中新课程教学要求》中

教育实习教案 学院生命科学学院专业生物科学实习生王馨学号108012011070 本校指导教师杨梅,曾红实习学校指导教师廖岩松原任课教师廖岩松 2014 年月日(星期)第节课(本人本次实习第个教案)课题:生态系统的物质循环课时安排:1 课标要求: 三维目标知识目标:理解生态系统物质循环的概念; 识记、应用碳循环的过程; 比较得出能量流动与物质循环的关系 能力目标:学会分析生态系统中碳循环的方法,并且可以运用于其他元素循环的分析; 通过分析“温室效应”的形成与危害,培养学生的推理,联想,思维迁移的能力; 利用“能量流动和物质循环的关系”教学过程,培养学生比较,归纳以及对自己所持 观点的总结表达能力。 情感、态度与价值观:通过学习人类对碳循环的影响以及温室效应的危害,培养环境保护意识。 积累生态学知识,形成科学的世界观。 教学重点:碳循环的过程。 教学难点:能量流动和物质循环的关系。 教学辅助手段:多媒体 教学过程: 一、引入 同学们都知道我们人和其他动物每天都在进行着呼吸作用消耗氧气,每天也要饮水,但是为什么氧气和水一直都没有被我们消耗完呢?其实这就牵扯到了我们今天要讲的内容—生态系统的物质循环。 二、生态系统的物质循环 1、定义 让学生回忆生态系统的定义,生态系统中有物质交流,这个物质交流是循环的过程,描述生态系统物质循环的定义。 组成生物体的C、H、O、N、P、S等元素,都不断进行着从无机环境到生物群落,又从生物群落到无机环境的循环过程,这就是生态系统的物质循环。 无机环境生物群落 反复循环

(1)生态系统的物质循环中所谓的生态系统指的是什么?因此,生态系统的物质循环又可以被称作什么? (2)你认为其中的物质是指组成生物体的化学元素,还是由这些元素组成的糖类、蛋白质等生物体内特有的化学物质? (3)你怎样理解这里所说的循环? 师生共同总结物质循环的概念,并重点理解其概念的三个要点。 2、碳循环 碳在生物群落与无机环境之间的循环只要是以二氧化碳的形式进行的。碳循环具有全球性的特点。那么,物质循环中所说的生态系统,指的也是生物圈。他也具有全球性的特点。 3、物质循环与能量流动的比较 项目能量流动物质循环 范围生态系统各营养级生物圈(全球性) 形式以有机物的形式流动以无机物的形式在生物群落与无机环境间流动 特点单向流动,逐级递减反复出现,循环流动 联系二者是同时进行,彼此依存,不可分割的关系: (1)能量的固定、转移、储存、释放离不开物质的合成和分解。 (2)物质是能量沿食物链(网)流动的载体;能量是物质在生态系统中往复循环的动力。 (3)生态系统中的各种成分,正是由于物质循环和能量流动,才能紧密地联系在一起,形成一个统一的整体。 能量流动和物质循环式同时进行的,两者均始于生产者通过光合作用合成有机物固定太阳能,然后沿着共同的渠道——食物链(网)一起运行,彼此相互依存,不可分割。因为能量的固定、储存、转移和释放,都离不开物质的合成和分解等过程。物质作为能量的载体,是能量以含碳有机物中化学能的形

生物化学课程标准 所属系部:基础医学部 适用专业:医学检验专业课程类型:专业基础课 一、前言 (一)课程性质与任务 生物化学是研究生物体的化学组成和生命过程中化学变化规律的科学,它是从分子水平来 探讨生命现象的本质。生物化学既是重要的专业基础课程,又与其它基础医学课程有着广泛而 密切的联系。 通过本课程的学习,使学生掌握生化基本理论和基本技能,并能灵活运用生化知识解释疾 病的发病机理及采取的防治措施;培养学生科学思维、独立思考、分析问题和解决问题的能力;培 养学生相互沟通和团结协作的能力。 (二)设计思路 围绕医学检验专业的培养目标,结合后续课程和基层医疗岗位实际工作对知识、能力和素 质要求,合理取舍生物化学教学内容,确定教学的重难点。根据教学内容,采用任务驱动、项 目导向等教学方法和多媒体等教学手段,将基础理论与临床知识进行对接。 本课程的主要内容有生物大分子的结构功能、物质代谢、基因信息传递和专题生化等四大 模块共十二个章节。医学检验专业在第二学期开课,总学时 64 学时,其中理论 54 学时,实验 10 学时。 二、课程培养目标 (一)知识目标 1.系统掌握人体的物质组成、正常的物质代谢和基因信息传递的过程、特点及其临床意义。 2.熟悉生物化学的基本概念。 3.了解营养物质的消化吸收。 (二)能力目标 1.能灵活运用生化知识在分子水平上探讨病因、阐明发病机理及制定疾病防治措施。 2.能熟练掌握实验室的基本知识和常用临床生化项目的操作原理、方法、注意事项及其对 临床疾病诊断的意义,为后续医学检验专业课的学习及医学检验技术的操作奠定良好的基础。 (三)素质目标 1.注重职业素质教育,培养学生良好的职业道德,树立全心全意为病人服务的医德医风。 2.培养学生实事求是的科学态度。 3.提高分析问题和解决问题的能力。 4.培养学生与人沟通、团结协作的整体观念。

氮的循环教案及习题设计

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

第二节 氮的循环 第1课时 学习目标 1、通过闪电这一自然现象,思考自然界中的含氮物质;通过自然界中的氮循环了解氮循环的基本过程,认识氮循环过程中的重要物质。 2、了解生物固氮和人工固氮形式,认识一定条件下氮气与氧气、氢气的反应,了解一氧化氮和二氧化氮的颜色、状态、溶解性,一氧化氮与氧气、二氧化氮与水的反应 课前学案【旧知回顾】 元素的游离态 ________________________________________________ 元素的化合态_________________________________________________ 新课预习 一、自然界中氮的循环 1、总结自然界中氮元素的存在状态____________态,如:_________________;_________态,如_______________________ 二、氮循环中的重要物质 氮气 1、 氮气的电子式________,两个氮原子间通过_______个共用电子对形成稳 定结构,要破坏这种_________,需要_________,因此氮气化学性质不活泼很难和其他物质发生化学反应。 2、 氮气的化学性质 (1)氮气和氧气反应(反应方程式)_______________________,反应条件 2、氮的 自然 通过豆科作物的________把空 高能固氮 人工 化学固氮:反应的方程式仿生

第3节生态系统的物质循环 教学目标 1.以碳循环为例,分析生态系统中的物质循环。 2.关注碳循环平衡失调与温室效应的关系。 3.从温室效应的后果,引发学生的深层思考,并提出一系列的健康生活理念。 教学重点和难点:分析生态系统中的物质循环 教学方法:演示法、归纳法、讲授法 教学过程: (一)引入 师:这节课的一开始,让我们一起来关注一个社会热点问题:温室效应。同学们应该知道,近年来温室效应不断增强,导致全球气候变暖,带来了一系列的问题,它严重地威胁着全球环境和人类健康。关于温室效应的后果,同学们听说过哪些呢? 生:略 师:没错。正如同学们所说,温室效应导致全球升温,环境恶化,使得南极可爱的帝企鹅为了延续生命,不辞辛苦的进行着大迁徙。而在北极,冰面不断融化,北极熊正在海浪中挨饿挣扎。随着冰川的大量融化,海平面在这19年期间上升了9.15cm使得像图瓦卢这样的岛国面临着被淹没而灭亡的危险。另外,热带风暴等等的极端自然现象更加不可预测,洪灾、旱灾等自然灾害也在频频的发生。而这样的干旱、温度升高又引起了蝗灾的泛滥。其实温度上升也已经使得原来五彩缤纷的珊瑚正在白化,让众多赖以生存的海洋生物失去了庇护所。 (语气需要缓和) 师:也就是说温室效应的危害就在我们身边,已然成为了全球高度重视的问题。那么温室效应是什么原因引起的?我们能做些什么来缓解温室效应呢?希望同学们可以通过这节课的学习找到答案。首先,我们需要想一想,温室效应的形成和什么有关? 生:二氧化碳。 师:对。关于二氧化碳,我们并不陌生,因为我们每天都在吸进氧气,呼出二氧化碳,那么二氧化碳可能到哪里去了呢? 生:被绿色植物利用。 和水,合成含碳有机物,并释放师:没错。绿色植物可以通过光合作用,将CO 2 出氧气。这样二氧化碳就消失了,但是C、H、O元素还在含碳有机物中。那么人体又怎么会产生二氧化碳的呢? 生:通过呼吸作用产生的。 和水,这样二氧化碳就师:没错。人通过呼吸作用可以将含碳有机物分解成CO 2 出现了。可见,二氧化碳可能会消失,可能会出现,但是组成它的元素却一直在被循环利用。我们先一起探究一下,C元素的是怎样在生态系统中被循环利用的。也就是所谓的碳循环的过程。

氮的循环说课稿 尊敬的各位评委老师,亲爱的同学们,大家晚上好!我今天说课的容《氮的循环》第一课时。 下面我将从教材分析,学情分析,目标分析,重难点分析,教法学法以及设计过程来进行我的说课。 《氮的循环》选自高中化学鲁教版必修一第三章第二节, 处于《碳的多样性》之后《硫的转化》之前,是对物质循环过程学习方法的继续,讨论了氮及其化合物的主要性质。本节课的容,不仅使学生巩固了之前所学的物质循环方法的知识,并且对氮在生活中影响有了更深一步的认识,又为下一节硫的学习奠定了基础,体现了学科知识间的在联系和综合运用,具有呈上起下的作用。 (二、学情分析) 在学习《氮的循环》之前,学生已经学习了研究物质的基本方法和程序、物质的组成和分类,了解了氧化还原知识。但由于他们刚接触高中课程,加上学生的学习基础、学习能力以及学习状态各有差异,在氮的循环过程中对物质循环方法的学习是学生思维上的一个新挑战。以在思维习惯上还需要教师的引导。本节课从学生原有的知识和能力出发,教师将带领学生创设疑问,并通过师生、生生间的合作交流,共同探索来寻求解决问题的方法。 三、目标分析 根据课程标准的要求并结合本节课教学容的特点,同时考虑到学生已有的认知水平和心理特征,我设定了本节的三维目标:

1知识与技能目标 了解生物固氮与自然固氮,氮气的性质,理解并掌握氮的两种氧化物的性质。 2过程与方法目标 通过实验探究,培养学生观察、思考、解决实际问题的能力,通过对自然现象的认识,培养学生观察分析并能用化学语言交流的能力。 3情感态度与价值观 体会实验探究在化学中的重要性,以及化学与生活的紧密联系,增强学生关注社会环境问题的意识。 四、接下来的是教学重难点 根据课程标准的要求和本节课教学容的地位,我将理解并掌握氮的两种氧化物的性质设为本节课的重点。把以氮的固定为线索建立学习氮及其化合物的方法,在解决实际问题中提高学以致用的能力确定为本节课的难点。 五、教法学法分析 (为了充分调动学生的学习兴趣,我在…… (一)在教学方法上:教师以启发—实验探究式教学为主线;采用师生,生生合作交流,自主讨论式的教学方法。真正做到“以学生为主体,教师为主导”的教学理念。 (二)教学手段:为了突出重点,突破难点。在这里采用的现场演示实验和媒体辅助教学。

教学设计 “氮的循环”是高中化学必修课程中“主题2 常见的无机物及应用”的内容,是高中一年级全体学生都应学习的化学知识。该内容教学可安排3 课时。本节课为第3 课时,教学重点是:硝酸的强氧化性。 一、教学与评价目标 1.教学目标 (1)通过探究HNO3 的主要化学性质的实验,初步形成基于物质类别、元素价态对物质的性质进行预测和检验的认识模型。 (2)通过含氮物质及其转化关系的认识过程,建立物质性质与物质用途的关联。 (3)通过含氮物质及其转化认识到元素在物质中可以具有不同价态,可通过氧化还原反应实现含有不同价态同种元素的物质的相互转化,深化氧化还原反应的认识模型。 (4)通过设计探究方案,运用化学实验等方法进行实验探究,培养学生的合作意识,和安全意识以及严谨求实的科学态度,强化可持续发展意识和“绿色化学”观念。 2.评价目标 (1)通过对HNO3 的主要化学性质预测、分析和证明,诊断并发展学生实验探究物质性质的水平(基于经验水平、基于概念原理水平)和认识物质的水平(孤立水平、系统水平)。 (2)通过对HNO3 化学性质的探究实验设计方案的交流和点评,诊断并发展学生物质性质的实验探究设计的水平(孤立水平、系统水平)。 (3)通过对含氮物质转化关系的讨论和点评,诊断并发展学生对物质及其转化思路的认识水平(孤立水平、系统水平)。 (4)通过对人类活动对氮循环和环境的影响的讨论和点评,诊断并发展学生对化学价值的认识水平(学科价值视角、社会价值视角、学科和社会价值视角)。 二、教学与评价思路

《氮的循环第 3 课时》教学与评价思路示意图 三、教学流程 主题一、硝酸 II 研讨改进和实施 科学探究与创新意识 证据推理与模型认知 汇报、改进和实施实验方案 发展实验探究物质性质水平 I 复习和预习 模型认知 诊断实验探究物质性质和认识物质的水平 IV 问题解决和展示证据推理与 模型认知 科学态度与社会责任 真实问题解决方案设计和交流, 在线展示改进后方案并相互评价发展问题解决能力和化学价值认 识水平 III 概括反思和提炼 证据推理与模型认知 宏观辨识与微观探析 讨论、汇报对含 氮物质转化关系的梳理情况发展对物质及其转化的认识思路水平

生物化学课程 教 案 课程编号: 总学时:周学时: 适用年级专业(学科类): 开课时间:学年第学期 使用教材: 授课教师姓名:

第八章氨基酸代谢 第一节蛋白质的营养作用 一、蛋白质的生理功能(5分钟) (一)维持组织的生长、更新和修复蛋白质是组织、细胞的重要结构物质,参与组织、细胞的组成。膳食中必须提供足够质和量的蛋白质,才能维持组织、细胞的生长、更新和修复。 (二)参与多种重要的生理功能人体内有多种功能的蛋白质、多肽,执行多种特殊生理功能,如催化功能(如酶)、调节功能(如激素)、运输功能(如血红蛋白、脂蛋白)、储存功能(如肌红蛋白、铁蛋白)、保护功能(如抗体、补体、凝血酶原)、维持体液胶体渗透压(如清蛋白)等。 (三)氧化供能体内蛋白质、多肽分解成氨基酸后,经脱氨基作用生成的α酮酸可直接或间接参加三羧酸循环氧化分解。每克蛋白质在体内氧化分解产生17.19kJ(4.1kcal)能量,是体内能量来源之一。一般来说,成人每日约有18%的能量来自蛋白质。因为蛋白质的这种功能可由糖及脂肪代替,所以供能是蛋白质的次要生理功能。 (四)转变为糖类和脂肪。 二、氮平衡(5分钟) 蛋白质的含氮量平均约16%,食物中的含氮物质绝大多数是蛋白质,因此机体内蛋白质代谢的概况可根据氮平衡实验来确定。即测定尿与粪中的含氮量(排出氮)及摄入食物的含氮量(摄入氮)可以反映人体蛋白质的代谢概况。氮平衡有三种情况 (1)氮总平衡:摄入氮=排出氮,反映正常成人的蛋白质代谢情况,即氮的“收支”平衡。 (2)氮正平衡:摄入氮>排出氮,部分摄入的氮用于合成体内蛋白质。儿童、孕妇及恢复期病人属于此种情况。 (3)氮负平衡:摄入氮<排出氮。例如饥饿或消耗性疾病患者。 三、蛋白质的营养价值(10分钟) 人体内有8种氨基酸不能合成,即:缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、苏氨酸、赖氨酸、色氨酸、苯丙氨酸和蛋氨酸,必须由食物供给,称营养必需氨基酸,含有必需氨基酸种类多和数量足的蛋白质营养价值高,反之营养价值低。 第二节蛋白质的消化、吸收与腐败 一、蛋白质的消化与吸收(自学) 二、蛋白质的腐败作用(5分钟) 肠道细菌对未被消化的蛋白质和未被吸收的氨基酸所起的作用称为蛋白质的腐败作用。因此,蛋白质的腐败作用是细菌的代谢过程,以无氧分解为主。腐败作用的大多数产物对人体有害,如氨基酸脱羧反应产生胺类、脱氨基反应产生氨,以及其他物质,如苯酚、吲哚、硫化氢等;腐败作用也可产生少量脂肪酸、维生素等可被机体利用的物质。值得一提的是,酪氨酸脱羧产生的酪胺和苯丙氨酸脱羧产生的苯乙胺若不能在肝分解而进入脑内,可分别经β羟化形成β羟酪胺和苯乙醇胺.后二者与儿茶酚胺结构类似,称假神经递质,可对大脑产生抑制作用。

氮的循环 一、教材分析 (一)知识脉络 氮及其化合物是元素化合物知识的重要组成部分。本节教材通过闪电这一自然现象,激发学生思考自然界中的含氮物质,通过自然界中的氮循环,引出氮循环中的重要物质—氮气、NO、NO2、氨、铵盐、硝酸等,然后通过观察思考、实验探究认识这些重要物质的性质、用途。在学习过程中了解人类活动对自然界氮循环和环境的影响。 (二)知识框架 (氮气的性质,氮的固定) (酸雨、光化学烟雾、富营养化) (三)新教材的主要特点: 从培养学生终身发展所必备的知识和能力出发,重点介绍重要代表物的性质与用途,同时注重培养学生的观察能力和综合分析问题的能力。 二、教学目标 (一)知识与技能目标 1、了解自然界中的氮循环及人类活动对氮循环的影响; 2、通过了解生物固氮和人工固氮形式,认识N2、NO 、NO2的性质;

3、通过观察思考活动,认识NH3、铵盐的性质及铵态氮肥的使用问题; 4、通过观察思考活动,认识 HNO3的性质。 (二)过程与方法目标 1、培养学生通过观察实验现象,总结分析物质性质的能力; 2、初步体会物质的浓度对化学反应产物的影响,进一步认识实验中变量控制的思想。 (三)情感态度与价值观目标 1、通过介绍合成氨发展的艰辛历程,体会从实验室研究到工业生产的过程,渗透化学与技术关系的教育; 2、通过介绍酸雨,光化学烟雾和富营养化等环境问题,了解人类活动对氮循环的影响,树立保护环境的意识。 三、教学重点、难点 (一)知识上重点、难点 重点:氮气、氨、铵盐和硝酸的性质。 难点:硝酸的氧化性。 (二)方法上重点、难点 培养学生通过观察实验现象总结分析物质性质的能力,并使学生初步体会物质的浓度对化学反应产物的影响,进一步认识实验中变量控制的重要性。 四、教学准备 (一)学生准备 1、预习第二节-氮的循环 2、查找氮循环的资料,小组合作画出氮循环图示,写出短文。重点说明氮循环中涉及到哪些含氮元素的物质,它们是如何转化的? (二)教师准备 1、教学媒体、课件; 2、补充实验。 五、教学方法 实验引导,学生观察、归纳。

《生态系统的物质循环》 一、学习目标分析 1.知识目标 (1)理解生态系统物质循环的概念; (2)识记、应用碳循环的过程; (3)比较得出能量流动与物质循环的关系 2.能力目标 (1)学会分析生态系统中碳循环的方法,并且可以运用于其他元素循环的分析;(2)通过分析“温室效应”的形成与危害,培养学生的推理,联想,思维迁移的能力; (3)利用“能量流动和物质循环的关系”教学过程,培养学生比较,归纳以及对自己所持观点的总结表达能力 3.情感目标 (1)通过学习人类对碳循环的影响以及温室效应的危害,培养学生环境保护意识 (2)积累生态学知识,形成科学的世界观 二、教学内容分析 学生已学习了生态系统结构和能量流动的知识,对这部分的内容有了初步的了解。学生对于生态系统功能的认识容易停留在简单识记水平,难以建立起结构功能间的联系,通过本节学习,可以深入理解生态系统结构和功能的关系,形成结构和功能相适应观点。 本课的内容来自人教版《生物》第3册第5章“生态系统及其稳定性”第3节“生态系统的物质循环”。有碳循环过程让学生探讨生态系统物质循环的特点形式等内容,并且与能量流动作比较探究两者的区别和联系。并且加入了温室效应的知识,让学生知道温室效应的产生、危害以及如何缓解,让学生重视环境保护。 教材第5章是以生态系统为框架,主要讲述了生态系统的结构,生态系统的能量流动物质循环、信息传递及稳定性等知识,主要体现宏观的生态学的内容。本节课内容是第5章的一个重点,是衔接生态系统稳定性与能量流动的重要环节,并为生态系统的稳定性实现提供了一个平台,埋下了一个伏笔。 三、教学重难点分析 (一)教学重点 碳循环的过程 (二)教学难点 能量流动和物质循环的关系

第三章 自然界中的元素 第2节 氮的循环(1) 一、教材分析 (一)知识脉络 氮及其化合物是元素化合物知识的重要组成部分。本节教材通过闪电这一自然现象,激发学生思考自然界中的含氮物质,通过自然界中的氮循环,引出氮循环中的重要物质—氮气、NO 、NO 2、氨、铵盐、硝酸等,然后通过观察思考、实验探究认识这些重要物质的性质、用途。在学习过程中了解人类活动对自然界氮循环和环境的影响。 (二)知识框架 (三)新教材的主要特点: 从培养学生终身发展所必备的知识和能力出发,重点介绍重要代表物的性质与用途,同时注重培养学生的观察能力和综合分析问题的能力。 二.教学目标 (一)知识与技能目标 1、了解自然界中的氮循环及人类活动对氮循环的影响; 2、通过了解生物固氮和人工固氮形式,认识N 2 、NO 、NO 2的性质; (氮气的性(氨的性质, (硝酸的性质) 雾、富营养化)

3、通过观察思考活动,认识NH3、铵盐的性质及铵态氮肥的使用问题; 4、通过观察思考活动,认识HNO3的性质。 (二)过程与方法目标 1、培养学生通过观察实验现象,总结分析物质性质的能力; 2、初步体会物质的浓度对化学反应产物的影响,进一步认识实验中变量控制的思想。(三)情感态度与价值观目标 1、通过介绍合成氨发展的艰辛历程,体会从实验室研究到工业生产的过程,渗透化学与技术关系的教育; 2、通过介绍酸雨,光化学烟雾和富营养化等环境问题,了解人类活动对氮循环的影响,树立保护环境的意识。 三、重点、难点 (一)知识上重点、难点 重点:氮气、氨、铵盐和硝酸的性质。 难点:硝酸的氧化性。 (二)方法上重点、难点 培养学生通过观察实验现象总结分析物质性质的能力,并使学生初步体会物质的浓度对化学反应产物的影响,进一步认识实验中变量控制的重要性。 四、教学准备 (一)学生准备 1、预习第二节-氮的循环 2、查找氮循环的资料,小组合作画出氮循环图示,写出短文。重点说明氮循环中涉及到哪些含氮元素的物质,它们是如何转化的?

生态系统的物质循环 教学设计

《生态系统的物质循环》 一、学习目标分析 1.知识目标 (1)理解生态系统物质循环的概念; (2)识记、应用碳循环的过程; (3)比较得出能量流动与物质循环的关系 2.能力目标 (1)学会分析生态系统中碳循环的方法,并且可以运用于其他元素循环的分析; (2)通过分析“温室效应”的形成与危害,培养学生的推理,联想,思维迁移的能力; (3)利用“能量流动和物质循环的关系”教学过程,培养学生比较,归纳以及对自己所持观点的总结表达能力 3.情感目标 (1)通过学习人类对碳循环的影响以及温室效应的危害,培养学生环境保护意识 (2)积累生态学知识,形成科学的世界观 二、教学内容分析 学生已学习了生态系统结构和能量流动的知识,对这部分的内容有了初步的了解。学生对于生态系统功能的认识容易停留在简单识记水平,难以建立起结

构功能间的联系,通过本节学习,可以深入理解生态系统结构和功能的关系,形成结构和功能相适应观点。 本课的内容来自人教版《生物》第3册第5章“生态系统及其稳定性”第3节“生态系统的物质循环”。有碳循环过程让学生探讨生态系统物质循环的特点形式等内容,并且与能量流动作比较探究两者的区别和联系。并且加入了温室效应的知识,让学生知道温室效应的产生、危害以及如何缓解,让学生重视环境保护。 教材第5章是以生态系统为框架,主要讲述了生态系统的结构,生态系统的能量流动物质循环、信息传递及稳定性等知识,主要体现宏观的生态学的内容。本节课内容是第5章的一个重点,是衔接生态系统稳定性与能量流动的重要环节,并为生态系统的稳定性实现提供了一个平台,埋下了一个伏笔。 三、教学重难点分析 (一)教学重点 碳循环的过程 (二)教学难点 能量流动和物质循环的关系 四、教学活动过程 1.用导言引入新课 同学们都知道我们人和其他动物每天都在进行着呼吸作用消耗氧气,每天也要饮水,但是为什么氧气和水一直都没有被我们消耗完呢?同学们可以思考一下这个问题。其实这就牵扯到了我们今天要讲的内容—生态系统的物质循环。 2.描述定义 让学生回忆生态系统的定义,生态系统中有物质交流,这个物质交流是循环的过程,描述生态系统物质循环的定义。 3.思考与讨论 (1)C在无机环境中的存在形式? CO2、碳酸盐 (2)碳在生物体内的存在形式?含碳有机物

第3章自然界中的元素 第2节氮的循环 一、教材分析 (一)知识脉络 氮及其化合物是元素化合物知识的重要组成部分。本节教材通过闪电这一自然现象,激发学生思考自然界中的含氮物质,通过自然界中的氮循环,引出氮循环中的重要物质—氮气、NO、NO2、氨、铵盐、硝酸等,然后通过观察思考、实验探究认识这些重要物质的性质、用途。在学习过程中了解人类活动对自然界氮循环和环境的影响。 (二)知识框架 (氮气的性 质,氮的固定) (氨的性质,(硝酸的性质) (酸雨、光化学烟 雾、富营养化) (三)新教材的主要特点: 从培养学生终身发展所必备的知识和能力出发,重点介绍重要代表物的性质与用途,同时注重培养学生的观察能力和综合分析问题的能力。 二.教学目标 (一)知识与技能目标 1、了解自然界中的氮循环及人类活动对氮循环的影响; 2、通过了解生物固氮和人工固氮形式,认识N2、NO 、NO2的性质;

3、通过观察思考活动,认识NH3、铵盐的性质及铵态氮肥的使用问题; 4、通过观察思考活动,认识HNO3的性质。 (二)过程与方法目标 1、培养学生通过观察实验现象,总结分析物质性质的能力; 2、初步体会物质的浓度对化学反应产物的影响,进一步认识实验中变量控制的思想。 (三)情感态度与价值观目标 1、通过介绍合成氨发展的艰辛历程,体会从实验室研究到工业生产的过程,渗透化学与技术关系的教育; 2、通过介绍酸雨,光化学烟雾和富营养化等环境问题,了解人类活动对氮循环的影响,树立保护环境的意识。 三、重点、难点 (一)知识上重点、难点 重点:氮气、氨、铵盐和硝酸的性质。 难点:硝酸的氧化性。 (二)方法上重点、难点 培养学生通过观察实验现象总结分析物质性质的能力,并使学生初步体会物质的浓度对化学反应产物的影响,进一步认识实验中变量控制的重要性。 四、教学准备 (一)学生准备 1、预习第二节-氮的循环 2、查找氮循环的资料,小组合作画出氮循环图示,写出短文。重点说明氮循环中涉及到哪些含氮元素的物质,它们是如何转化的? (二)教师准备 1、教学媒体、课件; 2、补充实验。 第1课时 【复习】1、碳酸钠、碳酸氢钠的化学性质;

海南省第二卫生学校教案首页课程班级 编写教师授课日期 授课时数单元 课题 教学方法 教学资源 教学要求课堂目标: 1掌握无氧酵解的基本概念及其主要途径 复习 及预习 重点 1.体内糖代谢的概况 2.无氧酵解的基本概念、主要途径和生理意义难点 1.体内糖代谢的概况 2.无氧酵解的基本概念、主要途径和生理意义解决重、难 点的方法 课堂小结 评估反馈 布置作业 及预习 课 后 记

教案续页 教学内容教学活动时间 糖代谢 从本章开始将讨论物质代谢,即糖、脂、蛋白质和核酸在体内的代谢变化规律。这种代谢包括物质的分解代谢、合成代谢和能量代谢等,糖类的分解代谢是研究最早了解清楚的,同时糖代谢的最后途径-三羧酸循环亦为其他物质分解代谢所共有。 糖代谢概述 一、糖的主要生理功能 氧化产能(第一能源物质) 生物膜组分(糖脂/糖蛋白) 组成活性物质(抗体/凝血因子) 二、体内糖代谢概况 三、血糖和糖原 血糖—糖在体内的利用、运输形式 糖原—糖在体内的贮存形式 四、糖类的消化吸收 淀粉主要消化部位是小肠。淀粉在消化道中经淀粉酶、a-葡萄糖苷酶等作用而成为葡萄糖,后者经门静脉吸收入体内。

教案续页 教学内容教学活动时间 第一节葡的分解代谢 糖在体内的主要分解途径包括糖酵解、糖的有氧氧化和磷酸 戊糖途径。 一、糖酵解 1. 定义:糖的无氧分解是指葡萄糖或糖原在无氧条件下,分解成乳糖的过程。因其反应过程与酵母的生酵发酵相似,故又称糖酵解。 2. 反应部位:在细胞浆内进行,因酵解过程中所有的酶均存于胞浆。 3. 反应过程:为便于理解,可分四个阶段: 第一阶段:葡萄糖酸酯的生成 特点:是G活化的过程,需消耗能量,从G→FDP,要消耗二分子ATP:从糖原→FDP,消耗一分子ATP。有二步不可逆反应,分别由关键酶已糖激酶和磷酸果糖激酶-1(主要限速酶)催化。己糖磷酸酯不易透出细胞,有利于糖的作用。 第二阶段:FDP裂解成二分子3 -磷酸甘油醛 1.3-二磷酸甘油醛和磷酸二羟丙酮是同分异构体,可互变。 第三阶段:生成丙酮酸,产生ATP 特点:此阶段中生成的1.3-二磷酸甘油酸和磷酸烯醇式丙酮酸分子中均含有一个高能磷酸键,这种高能磷酸基可转移到ADP分子上形成ATP,这种直接将作用物分子中高能磷酸基转移给ADP使其磷酸化为ATP的过程称作用水平磷酸化。一分子G变2分子丙酮酸时可生成4分子ATP。 丙酮酸激酶催化的反应是糖酵解过程中第三个不可逆反应,是第三个关键酶。 第四阶段:丙酮酸还原成乳酸 丙酮酸在无氧时加氢还原成乳酸,其中的NADH由3-磷酸甘油醛脱氢而来。

生态系统的能量流动和物质循环(教学设计)一、教材分析 作为生物和环境组成的统一整体,生态系统不仅具有一定的结构,而且具有一定的功能,能量流动和物质循环就是生态系统的主要功能。能量是维持一个生态系统正常运转的动力,而能量流动的过程必然伴随着物质的合成和分解,所以这两部分内容是第八章的重点内容,也是高考的常见考点。 二、学情分析 高三学生的认知结构体系已经形成,思维能力更加成熟,在高考的压力下学习动机进一步明确,认知活动的自觉性也明显增强,所以在教学中,重在激发学生自主意识,引导他们自主构建知识网络! 三、在以上对教材和学生分析的基础上,我确立教学目标及重、难点如下: 1.教学目标: (1)了解能量流动和物质循环是生态系统的功能,了解能量流动的定义、过程以及研究能量流动的意义,了解物质循环的定义,理解能量流动和物质循环的特点,理解能量流动与物质循环的区别和联系。 (2)通过指导学生分析生态系统的能量流动的过程和特点,培养学生分析综合和推理的思维能力。 (3)通过了解生态系统能量流动的过程和碳循环的过程,渗透普遍联系的辩证观点;通过了解生态系统的能量流动过程和碳循环的过程,渗透物质运动的观点;通过了解生态系统的能量流动和物质循环,渗透生态系统是一个整体的观点。 2.重点:生态系统的能量流动过程和特点;生态系统的碳循环。 难点:能量流动和物质循环的关系。 四、教学方法和手段 1.方法:以师生、生生间的合作探究为主,结合分析、讨论等多种方法来解决本节课的重、难点问题。 2.手段:学生实验结果展示,多媒体课件辅助教学。 五、教学流程设计 (一)能量流动1.复习提问:生态系统的结构是怎样的?学生回到后教师指出生态系统不仅具有一定的结构,而且还有一定的功能。生态系统的主要功能是进行能量流动和物质循环,引出本节的学习课题。 2.生态系统能量流动的教学,应首先强调说明能量是一切生命活动的动力,同样也是生态系统存在和发展的动力。然后引导学生分析生态系统总的能量来源是什么?再引导学生分析太阳能是如何输入生态系统的?以及能量进入生态系统后的传递、消耗的大致过程怎么样?由此了解生态系统能量流动的概况,为后面的分析奠定基础。3.能量流动过程的教学,通过引导学生观察“生态系统能量流动(图解)”来分析生态系统能量流动的过程。同时还引导学生以生产者和初级消费者为例来分析能量的来源和去路。 4.能量流动特点的教学,通过观察赛达伯格湖的能量图解来引导学生指出能量流动的特点,并分析其形成原因。 5.能量金字塔的教学,从引导学生总结分析能量流动的特点引出。 6.最后引导学生分析研究能量流动的主要目的是什么——为人类自身服务,引导学生分析认识到:通过调整生态系统能量流动关系的方式,使能量流向对人类最有益的部分。 7.本课时结束时,教师可以通过一定方式检测学生的理解程度,例如,可以让学生分析为什么一个生态系统的食物链的营养级一般不超过5级。 (二)物质循环 1.教师指出在能量流动的过程中能量必须由无机环境输入,而且在沿食物链和食物网流动的过程中要不断地丢失,那么作为能量载体的物质在生态系统中沿食物链和食物网流动时有何特点呢? 2.生态系统物质循环的教学,首先指出概念,强调是哪些物质及是何范围;碳循环是生物圈内基本的物质循环之一,教师通过指导学生学习碳循环来了解生态系统的物质循环过程。然后分析再碳循环过程中的一些特点。 3.能量流动与物质循环的联系与区别的教学,列表比较。 六、板书设计:(略)

糖代谢课程设计 1、教材分析 “糖代谢”是人民卫生出版社教材《生物化学》第六章的内容,在此之前,学生已经学习了“生物氧化”,这为其对本章内容的学习起到了铺垫作用。“糖代谢”是人体三大类物质代谢之一,并且其中的三羧酸循环部分还是学习另外两大类物质代谢的基础和前提。因此,本章内容在物质代谢部分及整个生物化学课程中具有不容忽视的重要地位。 2、学情分析 生物化学在我校开设的时间为第一学年第二学期,由于学生化学知识比较薄弱,逻辑思维能力较欠缺,所以在授课过程中要根据学生特点,把教学中心放在提高学生对知识的探索能力上。现代教学越来越注重学生的主体地位,所以指导学生不要只是被动地接受教师所传授的知识,更要提高自身的自主学习能力、总结归纳能力及探究能力。虽然生物化学的理论知识枯燥抽象,但其也有着很强的系统性,如果学生建立了很好的结构意识,辅以良好的归纳总结能力,那么学好生物化学就并非难事。 3、教学目标 【知识目标】了解糖酵解、糖的有氧氧化、磷酸戌糖途径、糖原的合成与分解及糖异生的反应过程,掌握其生理意义;掌握血糖的概念及其正常值;熟悉血糖的来源与去路以及调节机制。 【能力目标】运用所学知识解释一些生理病理现象,如人为什么每天都要吃饭、人体在剧烈运动后身体为什么会产生酸痛感、什么是高血糖等【情感目标】培养学以致用的意识,同时培养起学生关爱生命、合理膳食、关注健康的生活态度,养成健康的生活方式。 4、教学重点与难点 教学重点:血糖及各代谢途径的意义;三羧酸循环。 教学难点:各代谢途径的反应过程;三羧酸循环 5、教学方法 结合我学生的具体特点,教师采用案例教学法与传统讲授法相结合的授课方式。通过导入案例、提出问题,请学生思考讨论,使学生顺利参与到教学过程中,