约束混凝土本构关系试验

- 格式:docx

- 大小:37.81 KB

- 文档页数:3

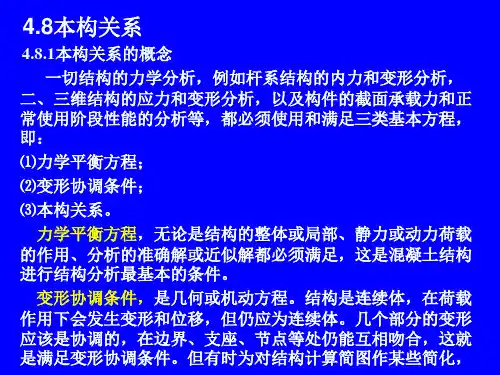

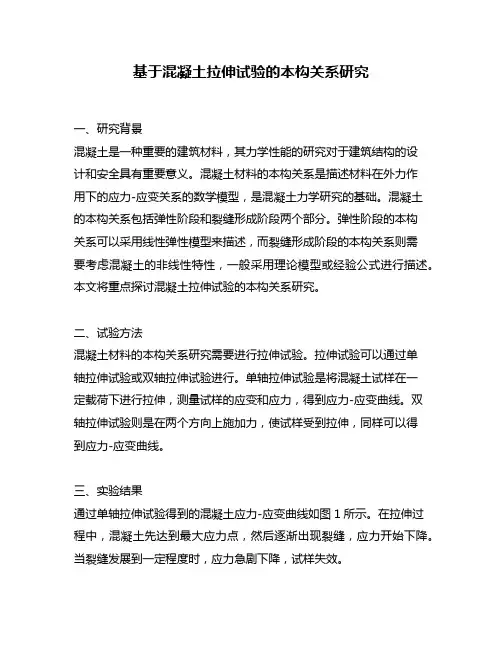

基于混凝土拉伸试验的本构关系研究一、研究背景混凝土是一种重要的建筑材料,其力学性能的研究对于建筑结构的设计和安全具有重要意义。

混凝土材料的本构关系是描述材料在外力作用下的应力-应变关系的数学模型,是混凝土力学研究的基础。

混凝土的本构关系包括弹性阶段和裂缝形成阶段两个部分。

弹性阶段的本构关系可以采用线性弹性模型来描述,而裂缝形成阶段的本构关系则需要考虑混凝土的非线性特性,一般采用理论模型或经验公式进行描述。

本文将重点探讨混凝土拉伸试验的本构关系研究。

二、试验方法混凝土材料的本构关系研究需要进行拉伸试验。

拉伸试验可以通过单轴拉伸试验或双轴拉伸试验进行。

单轴拉伸试验是将混凝土试样在一定载荷下进行拉伸,测量试样的应变和应力,得到应力-应变曲线。

双轴拉伸试验则是在两个方向上施加力,使试样受到拉伸,同样可以得到应力-应变曲线。

三、实验结果通过单轴拉伸试验得到的混凝土应力-应变曲线如图1所示。

在拉伸过程中,混凝土先达到最大应力点,然后逐渐出现裂缝,应力开始下降。

当裂缝发展到一定程度时,应力急剧下降,试样失效。

图1 混凝土单轴拉伸试验应力-应变曲线根据拉伸试验得到的应力-应变曲线,可以得到混凝土的本构关系。

对于弹性阶段,混凝土的应力-应变关系可以采用线性弹性模型描述,即应力与应变成正比关系;而对于裂缝形成阶段,则需要根据试验数据拟合出合适的本构模型。

四、本构模型常用的混凝土本构模型有线性弹性模型、双曲正弦模型、双曲正切模型、抛物线模型和矩形双曲线模型等。

本文将采用矩形双曲线模型进行本构关系拟合,该模型具有简单易行、计算方便的特点。

矩形双曲线模型的数学表达式为:$$\sigma=\frac{\sigma_{c}}{a}\left(a \varepsilon-\frac{a\varepsilon^{2}}{2}\right)\left(\frac{a \varepsilon}{2}-\varepsilon_{0}\right)+\sigma_{c} \quad(\varepsilon \leqslant a) $$$$\sigma=\sigma_{t}+\frac{\sigma_{c}-\sigma_{t}}{b}\left(\varepsilon-a-\frac{(a-\varepsilon)^{2}}{2 b}\right) \quad(\varepsilon>a)$$其中,$\sigma$为混凝土的应力,$\sigma_{c}$为混凝土的抗压强度,$\sigma_{t}$为混凝土的抗拉强度,$\varepsilon$为混凝土的应变,$a$为应变硬化系数,$b$为应变软化系数,$\varepsilon_{0}$为裂缝应变。

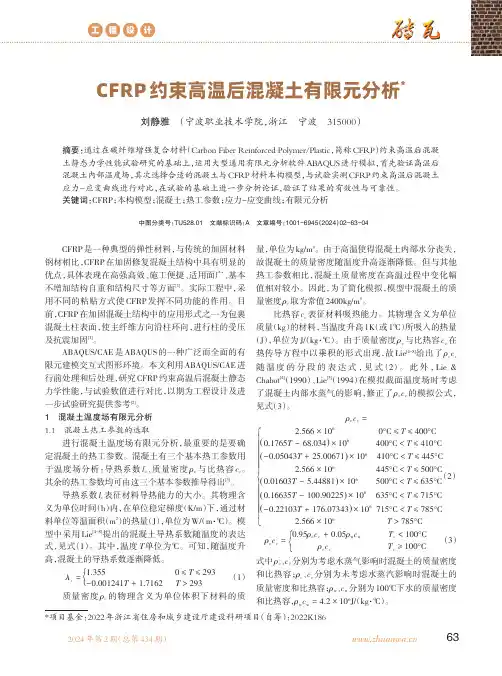

CFRP是一种典型的弹性材料,与传统的加固材料钢材相比,CFRP在加固修复混凝土结构中具有明显的优点,具体表现在高强高效、施工便捷、适用面广、基本不增加结构自重和结构尺寸等方面[1]。

实际工程中,采用不同的粘贴方式使CFRP发挥不同功能的作用。

目前,CFRP在加固混凝土结构中的应用形式之一为包裹混凝土柱表面,使主纤维方向沿柱环向,进行柱的受压及抗震加固[1]。

ABAQUS/CAE是ABAQUS的一种广泛而全面的有限元建模交互式图形环境。

本文利用ABAQUS/CAE进行前处理和后处理,研究CFRP约束高温后混凝土静态力学性能,与试验数值进行对比,以期为工程设计及进一步试验研究提供参考[2]。

1混凝土温度场有限元分析1.1混凝土热工参数的选取进行混凝土温度场有限元分析,最重要的是要确定混凝土的热工参数。

混凝土有三个基本热工参数用于温度场分析:导热系数l c、质量密度ρc与比热容c c。

其余的热工参数均可由这三个基本参数推导得出[3]。

导热系数l c表征材料导热能力的大小。

其物理含义为单位时间(h)内,在单位稳定梯度(K/m)下,通过材料单位等温面积(m2)的热量(J),单位为W/(m·℃)。

模型中采用Lie[4-8]提出的混凝土导热系数随温度的表达式,见式(1)。

其中,温度T单位为℃。

可知,随温度升高,混凝土的导热系数逐渐降低。

λc={1.3550≤T≤293-0.001241T+1.7162T>293(1)质量密度ρc的物理含义为单位体积下材料的质量,单位为kg/m3。

由于高温使得混凝土内部水分丧失,故混凝土的质量密度随温度升高逐渐降低。

但与其他热工参数相比,混凝土质量密度在高温过程中变化幅值相对较小。

因此,为了简化模拟,模型中混凝土的质量密度ρc取为常值2400kg/m3。

比热容c c表征材料吸热能力。

其物理含义为单位质量(kg)的材料,当温度升高1K(或1℃)所吸入的热量(J),单位为J/(kg·℃)。

高强箍筋约束混凝土实用本构关系模型

史庆轩;王南;田建勃;史嘉梁

【期刊名称】《建筑材料学报》

【年(卷),期】2014(017)002

【摘要】在轴心受压试验数据的基础上,分析了约束混凝土体积配箍率、箍筋屈服强度和素混凝土抗压强度对箍筋约束混凝土受压性能的影响,探讨了直接应用配箍

特征值建立箍筋约束混凝土本构关系存在的问题,建立了箍筋约束混凝土峰值应力、峰值应变和极限应变的计算公式.归纳分析了以往典型箍筋约束混凝土本构关系模

型的合理性和缺陷,提出了简化的箍筋约束混凝土本构关系模型,并和高强箍筋约束

混凝土试验应力-应变曲线进行对比.对比结果表明,所建立的本构关系模型能较好拟合高强箍筋约束混凝土试验应力-应变曲线.

【总页数】7页(P216-222)

【作者】史庆轩;王南;田建勃;史嘉梁

【作者单位】西安建筑科技大学土木工程学院,陕西西安710055;西安建筑科技大

学土木工程学院,陕西西安710055;西安建筑科技大学土木工程学院,陕西西安710055;大连理工大学建设工程学部,辽宁大连116024

【正文语种】中文

【中图分类】TU528.0

【相关文献】

1.约束混凝土实用本构关系模型 [J], 史庆轩;戎翀;张婷;王秋维

2.箍筋约束高强混凝土应力-应变本构关系模型 [J], 宋佳;李振宝;杜修力

3.考虑尺寸影响的箍筋约束混凝土轴压本构模型 [J], 金浏; 李平; 杜修力

4.酸雨侵蚀箍筋约束混凝土本构模型研究 [J], 郑跃;郑山锁;明铭;阮升

5.锈蚀箍筋约束混凝土应力-应变本构关系模型 [J], 刘磊;牛荻涛;李强;何真

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

FRP管约束混凝土柱抗侧向冲击能力实验何军保;周志杰;高一祺;陈华伟【摘要】针对FRP管约束混凝土柱的抗侧向承载能力进行了系统研究,通过在FRP 管约束混凝土柱的侧向施加静压载荷,对实验结果分析可知:在不同FRP管壁厚、纵横向纤维比例以及填充混凝土与否的情况下,FRP管柱以及FRP管约束混凝土柱试件呈现完全不同的破坏模式.由实验得出的应力-应变关系曲线和FRP混凝土柱所能承受的最大静压载荷数据,可以作为进一步对动态冲击下FRP混凝土柱的研究基础.【期刊名称】《沈阳大学学报》【年(卷),期】2015(027)006【总页数】6页(P489-494)【关键词】FRP管柱;FRP管约束混凝土柱;纵横向纤维比例;抗侧向冲击【作者】何军保;周志杰;高一祺;陈华伟【作者单位】南京工业大学土木工程学院,江苏南京210000;南京工业大学土木工程学院,江苏南京210000;南京工业大学土木工程学院,江苏南京210000;南京工业大学土木工程学院,江苏南京210000【正文语种】中文【中图分类】TU323.1航道用防撞桩类型有钢筋混凝土桩、预应力混凝土桩、钢管桩和木桩等. 但由于海水侵蚀和沿海沿江恶劣环境的影响使得混凝土易开裂且钢筋易锈蚀, 使此类防撞结构耐久性出现问题[1]. 而纤维增强复合材料轻质高强, 耐腐蚀性和耐久性好, 可抵抗不同环境下的腐蚀,这是传统结构材料难以比拟的[2]. 但FRP材料也有自身的缺点, 如价格高、弹性模量较低等. 因此需将FRP材料和其他一种或多种传统结构材料(如混凝土、钢等)组合起来形成FRP组合结构.FRP组合结构可充分发挥各组分材料的优点, 表现出更好的性能[3]. 该种材料能为工程领域提供轻质、高强、抗冲击、耐腐蚀的高性能防撞结构, 且该种FRP混凝土柱施工简单, 可在施工地点将拌制好的混凝土现场浇灌进做好的FRP管中. 黄龙男等进行了GFRP管约束混凝土的试验研究, 并依据试验结果建立了GFRP管混凝土柱轴心受压本构模型. 鲁国昌等考虑FRP管承受压力造成约束模量降低的影响, 提出一种考虑FRP管在轴向和环向受力情况下的应力-应变关系分析模型[4-5]. 所以,对FRP混凝土结构的力学性能和其他性能方面的研究是有实际意义和需要的. 1995年美国Mirmira和Shahawy首次提出将复合材料管约束混凝土柱(简称CFFT)(图1)应用于桥墩这种结构体系[6].本文主要讨论由FRP管材料和混凝土填充物形成的FRP管约束混凝土柱在静压力载荷下的抗侧向冲击性能,实验测出 FRP管约束混凝土柱的侧向受压力和位移的相应变化情况并给出力与位移关系.1.1 试件设计本实验共有12个FRP约束混凝土柱试件,分成6组进行实验对照,每组有两个相同的试件.本实验的主要设计参数包括FRP管壁厚(本实验的试件FRP管壁厚度均为2 mm)、FRP管的直径和长度、FRP纤维纵横向的缠绕比例、FRP管填充混凝土(填充的混凝土等级相同均为 C60)与不填充混凝土.所采用的FRP管为聚酯纤维管,尺寸分别为外径142 mm、壁厚2 mm、长度750 mm和外径110 mm、壁厚2 mm、长度700 mm两种类型.通过控制变量法[7],分别分析FRP管壁厚、FRP纵横向纤维比例以及是否填充混凝土,对FRP管柱与FRP混凝土柱试件的破坏模式的影响.试件具体参数见表 1.1.2 试件的加工制作在FRP管的空隙浇注混凝土,并进行振捣捣实,浇注混凝土时应使混凝土面略高于FRP管表面.试件端部找平.待混凝土养护好后,用角磨机将混凝土磨至试件上端面齐平.在FRP管外侧近支座处、端部和中部贴两向应变片,即在FRP管的外侧环向和纵向贴应变片. 根据FRP圆管的图形对称,所以只需在其环向180°弧面上每隔45°贴一对应变片即可[8].1.3 加载方案和测量装置侧向抗压试验主要考察试件的纵、横向位移及约束混凝土的应力-应变曲线等.对于FRP管约束混凝土试件,本次试验主要测试试件的横向承载力、FRP管的纵向及环向应变.分别在FRP管柱和FRP约束混凝土管近支座处、端部和中部间隔45°处共5处贴纵向及环向应变片,以测量该截面处的纵向应变和环向应变.此外,在试件的端部和中部正上方处各设置1个位移计,以测量横向位移.量测装置如图2所示.试件均用设计制作与试件贴合较好的两个半圆支座夹头固定.所有试件均用千斤顶进行试验.实验时采用分级加载机制,前一段每一个梯度为2 kN,依次向上加载,在初始加载阶段,每级加载后采集应变数据,持载使力显示仪器数字不再大幅变化,趋于稳定后进行下一级加载.当载荷达到预计极限的60%后,每级载荷减为0.5~1 kN.临近破坏时,载荷极差更小,连续缓慢加载直至试件破坏,力显示仪器上的数字明显回落时停止实验.2.1 试件AH41实验分析试件AH4-1在加载装置的加载下达到最大载荷,后又明显回落,此时试件的长度方向上没有破坏,而环向破坏相当严重,说明FRP纵横向纤维比例对试件承受载荷能力影响较大.图3a为试件AH4-1的载荷和应变关系曲线.从实验得到的曲线可以看出,未填充混凝土的FRP管所能承受的最大载荷16 kN,随着载荷的逐级往上增加,试件的应变也随着增加.且从实验得到的曲线可以看出,在直角坐标系中,载荷-应变曲线近似为一条过原点的直线成线性变化.而图3b载荷-位移曲线描述试件的端部和中部的相关载荷与位移.实验得到的曲线显示,随着载荷的逐级增加,试件的位移也随着近似线性增大,但当所加的载荷达到并超过试件所能承受的最大载荷时,曲线突然向下跳跃,之后不再有明显的上升,这说明FRP管的力学性能不像钢筋,当FRP管所受到的载荷达到其极限值后,没有应变加强阶段,只是经历了弹性阶段和较短的塑性阶段就几乎完全失效被破坏.2.2 试件AS41实验分析试件AS4-1在达到最大载荷后又明显回落,此时试件完全破坏.由于填充了混凝土,从实验结果看,试件的长度方向有一定程度的损坏,环向完全被破坏.断裂时的极限载荷较试件AH4-1的极限载荷增长并不明显.图4a为试件AS4-1的载荷和应变关系曲线,可以看出,填充混凝土的FRP管所能承受的最大载荷为20 kN,比未填充混凝土的FRP空管极限载荷增加了约4 kN.随着载荷逐级增加,应变也随着增加,载荷-应变曲线近似线性变化.图4b为试件的端部和中部的载荷与位移关系曲线.实验得到的曲线显示,随着载荷的逐级增加,位移也随着增大,但与试件AH4-1的载荷位移曲线相比,经历了弹性阶段和较为明显的应变加强阶段.当所加的载荷达到并超过试件所能承受的最大载荷时,曲线突然向下跳跃,之后不再有明显的上升,经历了弹性阶段,应变加强阶段和较短的塑性阶段就几乎完全失效.试件AS4-1破坏后载荷-位移曲线没有试件AH4-1破坏后载荷-位移曲线回落明显,这是因为管内填充了混凝土,虽然FRP管实验后完全破坏断裂,但管内的混凝土因为包裹的FRP管的环箍效应没有完全破坏仍然有一定的强度.实验结果看到,试件长度方向上也受到了一定的破坏,由于长度方向上缠绕的纤维较少,管内填满的混凝土对管有阻止其向内的约束力,实验时FRP管外管内都受到力(见图 5)的作用,但管内与管外力的方向有一定的偏差,使得FRP管长度方向被破坏.2.3 试件BH11实验分析试件BH1-1实验结果显示,试件先出现环向破坏,FRP纵向纤维断裂.当载荷达到一定值时,试件的长度方向开始破坏,FRP横向纤维开始断裂,且较FRP纵向纤维断裂更加显著,可能是固定试件的支座有微小的错位,对试件产生了环向剪力造成的.图6a为试件BH1-1的载荷-应变关系曲线.可以看出,未填充混凝土的FRP管所能承受的最大载荷为27 kN,随着载荷的逐级增加,试件的应变也随着增加,且在直角坐标系中,载荷-应变曲线近似为一条过原点的直线,成一次线性变化.图6b为试件的端部和中部的相关载荷-位移曲线.曲线显示,随着载荷的逐级增加,试件的位移也随着近似线性增大,但当所加的载荷达到并超过试件所能承受的最大载荷时,曲线突然向下跳跃,之后不再有明显的上升,这说明FRP管的力学性能不像钢筋,当FRP管所受到的载荷达到其极限值后,没有应变加强阶段,只是经历了弹性阶段和较短的塑性阶段就几乎完全失效被破坏了.2.4 试件BS11实验分析试件BS1-1在加载装置的加载下达到最大载荷,后又明显回落,此时试件完全破坏.由实验结果可知,试件的长度方向有一定程度的损坏, 环向完全被破坏,断裂时的极限载荷较试件BH1-1略有增长.图7为试件BS1-1的载荷-应变关系曲线.从实验得到的曲线可知,试件能承受的最大载荷为36 kN, 比未填充混凝土的FRP空管极限载荷加强了约9 kN,载荷-应变曲线近似成线性关系.与BH1-1的载荷-位移曲线相比拥有较为明显的应变加强阶段.而试件BS1-1破坏后载荷-位移曲线没有试件BH1-1破坏后载荷-位移曲线回落明显,这是因为管内填充了混凝土,虽然FRP管实验后完全破坏断裂,但管内的混凝土没有完全破坏,仍然有一定的强度.实验结果看到,除了试件的环向受到破坏,试件的长度方向上也受到了一定的破坏.2.5 试件BH41实验分析对试件BH4-1进行静压加载实验,试件BH4-1为未填充混凝土的FRP管且其FRP 纵横向比例为4∶1,在加载装置的加载下达到最大载荷,力显示仪器上的数字达到最大值又明显回落,此时试件完全破坏,但由于FRP纵横向纤维比例为4∶1,所以试件的长度方向上没有破坏,而环向破坏相当严重,这就说明FRP纵横向纤维比例对试件承受载荷能力影响较大.图8为试件BH4-1的载荷-应变关系曲线.可以看出,未填充混凝土的FRP管所能承受的最大载荷为35 kN,与试件BH1-1比较,试件BH4-1所能承受的最大载荷增加了近8 kN,其强度接近于填充了混凝土的试件 BS1-1.随着载荷的逐级增加,试件的应变也随着增加.且从实验得到的曲线可以看出,在直角坐标系中,载荷-应变曲线近似为一条过原点的直线,成一次线性变化.2.6 试件BS41实验分析试件BS4-1的FRP管纵横向比例为4∶1,在加载装置的加载下达到最大载荷,后又明显回落,此时试件完全破坏.由于试件是预先浇灌填充了混凝土,FRP纵横向纤维比例为4∶1,从实验结果来看,试件的长度方向没有明显的损坏,环向完全被破坏,断裂时的极限载荷较试件BH4-1的略有增长,但并不明显.图9为试件BS4-1在近支座处FRP管外面,每个相隔45°的5个测点载荷-应变关系曲线.可以看出,填充混凝土的FRP管所能承受的最大载荷为45 kN,比未填充混凝土的FRP空管极限载荷加强了约10 kN.随着载荷的逐级增加,试件的应变也随着增加,且在直角坐标系中,载荷-应变曲线近似为一条过原点的直线成一次线性变化.(图9中曲线显示应变有正有负,因为测点1、2、3是从近支座处FRP约束混凝土柱的正上方依次往下隔45°,测点4、5在试件近支座处下方.)实验得到的曲线显示,随着载荷的逐级增加,试件的应变也随着增大,但与试件BH4-1的载荷位移曲线不同,由于填充了混凝土,FRP管内的混凝土对FRP管有一定的约束作用,所以试件的载荷-应变曲线经历了弹性阶段和较为明显的应变加强阶段.当所加的载荷达到并超过试件所能承受的最大载荷时,曲线突然向上下震荡,且有略微的应变强化,经历了弹性阶段,应变加强阶段和较短的塑性阶段就几乎完全失效被破坏了.试件BS4-1长度方向没有像试件BS1-1那样遭到破坏,是因为其FRP纵横向纤维比例为4∶1,较难被破坏.为了解FRP约束混凝土柱的抗冲击力学性能,本文讨论并初步分析了6组试件(每组2个相同试件)在侧向静压载荷下FRP管外径为110 mm和142 mm、FRP纵横向纤维比例为1∶1和4∶1、是否填充混凝土对实验结果的影响,主要得出了以下结论:(1) 在FRP管壁厚相同和FRP纵横向纤维比例4∶1的条件下,无论管径的大小和有无填充混凝土,当试件环向达到极限载荷断裂时,试件长度方向不发生破坏.相反纵横向纤维比例1∶1时,试件长度方向都发生断裂破坏.说明FRP纵向纤维比例提高时,可以较好地加大长度方向FRP管的强度.(2) 不考虑FRP纵横向纤维比例和有无填充混凝土,管径为142 mm的试件比110 mm的试件侧向抗压能力显著增强,在一定范围内提高管径可以提高管柱的抗侧承载力.(3) 在FRP管壁厚度和填充混凝土都相同条件下,无论纵横向纤维比例大小,FRP管径大的试件比FRP管径小的试件侧向抗压强度明显提高,说明FRP约束混凝土柱抗侧承载力主要由混凝土提供.(4) 填充了混凝土的FRP约束混凝土柱的受压载荷-应变曲线斜率小,即表明FRP管具有一定的缓冲作用.【相关文献】[1] 杨旭光. 高速公路防撞护栏防腐措施浅析[J]. 黑龙江交通科技, 2014,7(4):31-32.(YANG X G. The anticorrosion measures of expressway guardrail[J]. Communications Science and Technology Heilongjiang, 2014,7(4):31-32.)[2] 熊慧中,单炜,王平,等. 玻璃纤维增强复合材料在轻质人行天桥上的应用[J]. 玻璃钢/复合材料, 2014,25(5):64-68.(XIONG H Z, SHAN W, WANG P, et al. Application of glass fiber reinforced plastic on the design of lightweight passenger bridge[J]. Fiber Reinforced Plastics/Composites,2014,25(5):64-68.)[3] 叶列平,冯鹏. FRP在工程结构中的应用与发展[J]. 土木工程学报, 2006,39(3):24-36.(YE L P, FENG P. Applications and development of fiber-reinforced polymer in engineering structures[J]. China Civil Engineering Journal, 2006,39(3):24-36.)[4] 王庆利,顾威,赵颖华,等. CFRP-钢复合圆管内填混凝土轴压短柱试验研究[J]. 土木工程学报, 2005,38(10):48-52.(WANG Q L, GU W, ZHAO Y H. An experimental study on concentrically compressed concrete filled circular CFRP-steel composite tubular stub columns[J]. China Civil Engineering Journal, 2005,38(10):48-52.)[5] 王全凤,杨勇新,岳清瑞. FRP复合材料及其在土木工程中的应用研究[J]. 华侨大学学报(自然科学版), 2005,26(1):1-6.(WANG Q F, YANG Y X, YUE Q R. FRP composite material and its application in civil engineering[J]. Journal of Huaqiao University (Natural Science Edition), 2005,26(1):1-6.) [6] Samaan M, Mirmiran A, Shahawy M. Model of concrete confined by fiber composites[J]. Journal of Structure Engineering, 1988,124(9):1025-1031.[7] 王群,刘庆华,赵中奇. 分布参数控制理论在最优化管理中的应用[J]. 沈阳大学学报,2002,14(2):55-57.(WANG Q, LIU Q H, ZHAO Z Q. The application of distribution parameter to the problem of optimization management[J]. Journal of Shenyang University, 2002,14(2):55-57.)[8] 霍宝荣,张向东. 新型BFRP布约束RC柱轴心抗压试验研究[J]. 沈阳大学学报, 2010(4):4-7.。

纤维增强混凝土力学特性的研究开始于本世纪60年代。

J. P. Romualdi等首先通过系列研究讨论了钢纤维约束混凝土裂缝开展的机理,提出了基于断裂分析的纤维间距理论,为钢纤维混凝土的实用化开辟了道路, R. N. Sw amy 和A. E. Naaman等则对钢纤维混凝土的增强机理提出了复合材料强化法则。

嗣后,随着钢纤维混凝土的推广应用,美国混凝土学会根据需要增设了专门的纤维混凝土委员会( ACI544) ,国际标准化协会也增设了纤维水泥制品技术标准委员会( ISO TC77)。

许多专家学者对钢纤维混凝土的基本强度特性和基本变形特性进行了大量试验研究,对钢纤维混凝土的断裂性能和疲劳特性也开展了部分试验研究.纤维增强混凝土力学特性的研究开始于本世纪60年代。

J. P. Romualdi等首先通过系列研究讨论了钢纤维约束混凝土裂缝开展的机理,提出了基于断裂分析的纤维间距理论,为钢纤维混凝土的实用化开辟了道路, R. N. Sw amy 和A. E. Naaman等则对钢纤维混凝土的增强机理提出了复合材料强化法则。

嗣后,随着钢纤维混凝土的推广应用,美国混凝土学会根据需要增设了专门的纤维混凝土委员会( ACI544) ,国际标准化协会也增设了纤维水泥制品技术标准委员会( ISO TC77)。

许多专家学者对钢纤维混凝土的基本强度特性和基本变形特性进行了大量试验研究,对钢纤维混凝土的断裂性能和疲劳特性也开展了部分试验研究。

钢纤维混凝土抗弯和抗剪构件、框架结构节点、桥面板和建筑楼板等构件的结构性能研究也取得了许多有益于理论分析和实际设计的成果, 并且这些成果大多已反映在有关的钢纤维混凝土设计和施工规程中我国对钢纤维混凝土基本理论的研究开始于70年代, 进入80年代后, 这一领域的试验研究有了迅速的开展。

大连理工大学赵国藩教授首先从断裂力学理论出发, 导出了与复合材料理论相一致的乱向分布钢纤维混凝土抗拉强度公式, 并分析了钢纤维混凝土的增强机理和破坏形态。

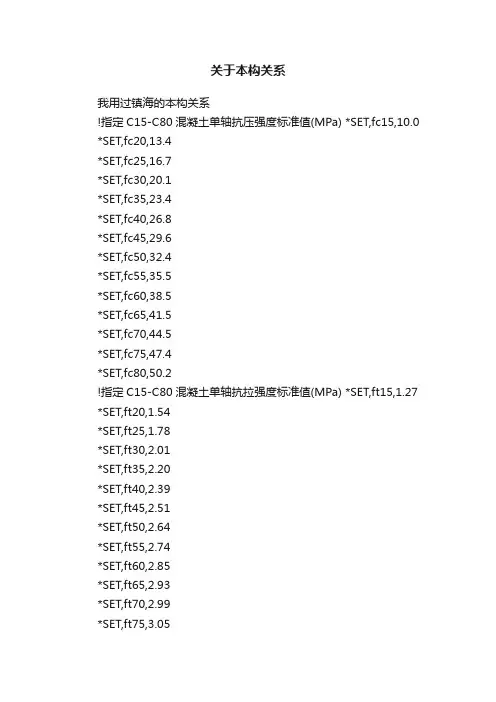

关于本构关系我用过镇海的本构关系!指定C15-C80混凝土单轴抗压强度标准值(MPa) *SET,fc15,10.0 *SET,fc20,13.4*SET,fc25,16.7*SET,fc30,20.1*SET,fc35,23.4*SET,fc40,26.8*SET,fc45,29.6*SET,fc50,32.4*SET,fc55,35.5*SET,fc60,38.5*SET,fc65,41.5*SET,fc70,44.5*SET,fc75,47.4*SET,fc80,50.2!指定C15-C80混凝土单轴抗拉强度标准值(MPa) *SET,ft15,1.27 *SET,ft20,1.54*SET,ft25,1.78*SET,ft30,2.01*SET,ft35,2.20*SET,ft40,2.39*SET,ft45,2.51*SET,ft50,2.64*SET,ft55,2.74*SET,ft60,2.85*SET,ft65,2.93*SET,ft70,2.99*SET,ft75,3.05*SET,ft80,3.11!指定C15-C80混凝土拉压弹性模量(MPa)*SET,exc15,22000*SET,exc20,25500*SET,exc25,28000*SET,exc30,30000*SET,exc35,31500*SET,exc40,32500*SET,exc45,33500*SET,exc50,34500*SET,exc55,35500*SET,exc60,36000*SET,exc65,36500*SET,exc70,37000*SET,exc75,37500*SET,exc80,38000!指定C15-C60混凝土单轴抗压强度对应的应变*SET,strn15,0.00137*SET,strn20,0.00147*SET,strn25,0.00156*SET,strn30,0.00164*SET,strn35,0.00172*SET,strn40,0.00179*SET,strn45,0.00185*SET,strn50,0.00192*SET,strn55,0.00198*SET,strn60,0.00203*SET,strn65,0.00207*SET,strn70,0.00210*SET,strn75,0.00212*SET,strn80,0.00213*SET,fc,48 !指定混凝土单轴抗压强度(MPa)*SET,ft,ft75+(fc-fc75)*(ft80-ft75)/(fc80-fc75) !指定混凝土单轴抗拉强度(MPa) *SET,EXC,exc75+(fc-fc75)*(exc80-exc75)/(fc80-fc75) !指定混凝土初始弹性模量(MPa)*SET,strn0,strn75+(fc-fc75)*(strn80-strn75)/(fc80-fc75) !指定混凝土对应于fc的应变/PREP7!定义混凝土材料*set,a,strn0*exc/fc*set,inc1,0.05 !指定上升段x增量*set,inc2,0.05 !指定下降段x增量ET,1,SOLID65MP,EX,1,EXCMP,PRXY,1,0.25TB,MISO,1,1,100,0!确定第一点TBPT,,inc1*strn0,inc1*strn0*exc!确定上升段其它点*DO,x,2*inc1,1,inc1TBPT,,x*strn0,fc*(a*x+(3-2*a)*x**2+(a-2)*x**3)*enddo!确定下降段各点*DO,x,1+inc2,4,inc2TBPT,,x*strn0,fc*x/(0.8*(x-1)**2+x)*enddoTB,CONCR,1,1TBDATA,,1,1,ft,-1可以定义应力应变的点来定义混凝土的本构关系,基本格式是et,1,solid65tb,miso,1,1,12tbpt,,0,0tbpt,,0.0002,0.0002*5e10tbpt,,tbpt,,tbpt,,tbpt,,tbpt,,tbpt,,tbpt,,tbpt,,tbpt,,定义本构关系的第一组数据相除的结构应该等于设置的弹性模量。

箍筋约束超高性能混凝土本构模型祁婷; 马恺泽; 刘房添【期刊名称】《《科学技术与工程》》【年(卷),期】2019(019)029【总页数】6页(P213-218)【关键词】超高性能混凝土; 应力-应变曲线; 峰值应力; 峰值应变; 综合约束系数【作者】祁婷; 马恺泽; 刘房添【作者单位】长安大学建筑工程学院西安710000【正文语种】中文【中图分类】TU375.3超高性能混凝土(ultra-high performance concrete, UHPC)是一种超高强、高韧性、高耐久性的新型水泥基复合材料[1]。

与普通混凝土相比具有抗压强度高、延性好、耐久性能优异等特点,适用于各类重载高层结构,在土木工程领域中具有广阔的应用前景。

约束混凝土是指利用外部约束,使核心混凝土处于三向受压状态,改善其自身原有的受力性能,以提高其抗压强度和变形能力[2]。

许多学者对箍筋约束混凝土的力学性能及变形能力进行了大量的研究试验,并提出本构模型。

过镇海等[3]提出箍筋约束混凝土本构模型,但其忽略了混凝土受拉和箍筋布置形式对约束混凝土的影响。

赵作周等[4]收集国内外箍筋约束高强混凝土的试验数据共44组,通过分析拟合,提出特征点计算方法及本构模型,最后通过试验验证了其准确性。

Ali等[5]通过收集多组试验数据,总结分析了现有模型的局限性,并在此基础上,提出基于尺寸效应影响的应力-应变关系曲线模型。

此外,文献[6—10]也对约束混凝土的本构关系进行了深入研究。

然而,关于箍筋约束UHPC的应力-应变关系曲线模型却研究较少。

UHPC作为一种新型的混凝土材料,内含钢纤维,可以对UHPC产生有效的约束作用,明显改善其力学性能和抗震性[11,12],具有广阔的应用前景,对其力学性能及应力-应变本构关系的研究无疑将推动其进一步发展。

Milad等[13]通过对6个UHPC 柱进行轴心受压试验,分别研究了箍筋间距、配箍形式对UHPC柱力学性能的影响,并指出考虑钢纤维影响的约束高强度混凝土约束模型可适用于约束UHPC模型。

2.3.2 塑性本构模型模型要以良好的本构材料性能为基础。

Karabinis and Kiousis 成功模拟了不同箍筋布置的混凝土柱的性能。

Rochette and Labossiere 最早进行了复合材料约束的尝试并利用关联性DP 破坏准则进行了增量计算。

自此,众多学者通过本构模型对FRP 约束混凝土柱的性能进行了研究(Lan 等)。

Deniaud and Neale 通过比较素混凝土和FRP 包裹的大尺寸钢筋混凝土柱的试验数据,对FRP 约束混凝土的非线性弹性模型和DP 弹塑性模型进行了评估。

他们得出结论,弹塑性本构模型最适合于数值分析。

在不同的塑性模型中,DP 塑性模型可以相当准确的模拟混凝土受压时的应力—应变性能(Aboussalah and Chen )。

一些研究者认为DP 模型在颗粒状材料中的适用性和材料参数的相对简单是其最主要的优势。

在近十年里,研究者主要研究了FRP 约束混凝土的三个主要参数,即塑性膨胀率(塑性膨胀角),摩擦角和粘聚力。

综述将按照文献中三大参数出现的顺序来展开。

2.3.2.1 塑性膨胀率(塑性膨胀角)塑性膨胀率α描述的是在应变空间里塑性应变的发展情况。

表达式如下α=1p′d √J 2p′=−√3(dεc p +2dεl p )(dεc p −dεl p ) 式中,I 1p′、J 2p′分别是塑性应变张量第一不变量和塑性偏应变第二不变量。

在均匀约束的情况下,塑性膨胀率决定了横向塑性应变εl p 与轴向塑性应变εc p 的比值。

早期研究始于钢筋约束混凝土。

Karabinis and Kiousis 建立的膨胀率模型为渐进线型,也就是说,将塑性应变作为独立变量的单调函数。

他们也发现对于未约束混凝土或钢筋约束圆柱,在一定的合理的变形范围内,膨胀率可大致认为是常数。

Oh 也从主动约束的经验模型中得到数据,并进而回归出膨胀率的单调函数。

膨胀率进而从以下几个方面延伸至FRP 约束混凝土中。

基于纤维模型和柔度法的钢管混凝土压弯剪构件的力学性能模拟及灵敏度分析摘要:本文基于有限元柔度法和纤维模型法的基本思想,研究了往复荷载作用下的cft框架柱滞回性能的建模方法,借助非线性梁柱单元,编制了钢管混凝土压弯剪构件的有限元分析程序。

分析了影响模型计算精度的因素。

建立了不同的钢管混凝土框架柱计算模型,讨论了材料本构关系、截面纤维划分、积分点数量等因素对模拟结果的影响。

以试验为依据,运用opensees软件,通过计算结果和试验结果的对比,分析了影响数值模拟准确性的因素。

结果表明,受约束混凝土本构关系的下降段主要影响到滞回曲线的退化,钢材本构关系的强化段主要影响到水平荷载的大小,二者是影响模型准确性的重要因素,而网格划分则主要体现在计算效率上。

本研究为钢管混凝土框架柱滞回性能的数值模拟分析提供了理论依据。

1. 引言目前研究结构的非弹性静力和动力反应的主要方法有两种。

其一是结构静力和动力试验的方法,一般采用小比例尺的结构模型试验,以模拟原型结构的性能。

小比例尺的模型试验往往带有较大的尺寸效应[1],而大比例尺以及足尺的模型试验往往受到试验条件以及研究费用的限制,难以得到推广。

其二是计算机仿真试验方法或数值模型试验方法。

该方法不受时空条件的限制,节省研究费用,易于追踪结构受力全过程中的性能变化,适用于对结构进行大量的参数分析等等。

与传统的有限元法相比,纤维模型法能够在保证计算精度的同时耗费较小的机时,因此纤维模型法更适合进行复杂结构的非线性分析。

目前国内外基于纤维模型的数值模拟越来越多的应用于试验验证,因此有必要深入分析影响模拟精度的因素。

本文基于纤维模型的基本原理借助opensees[3]开发平台研究了钢管混凝土框架柱的数值模拟方法,探讨了材料本构关系、截面纤维划分、积分点数量等因素对模型计算精度的影响。

2.纤维模型和有限单元柔度法的计算原理2.1 纤维截面纤维截面以其高精度模拟材料的非线性而得到学者的广泛认可。

研究意义和现状:随着哥本哈根会议的结束,作为最大的发展中国家——中国遇到越来越大的“碳”减排压力。

橡胶产业的迅猛发展、汽车工业的迅速崛起,废旧橡胶的数量每年以13%的速度递增。

2009年我国的废轮胎大约为2.3亿条,约合645万吨。

橡胶材料不能用热塑性加工方法进行回收利用,在自然界中很难自行降解。

废轮胎产生的橡胶具有很强的抗热、抗机械和抗降解性,这都加速了蚊虫滋生、疾病传染、带来了火灾隐患。

废旧橡胶的回收利用迫在眉睫。

阪神地震以后,钢管混凝土结构的抗震优越性在地震中得到有利的证实。

钢管混凝土作为一种组合结构,借助钢管对核心橡胶混凝土的套箍约束作用,使核心混凝土处于三向受压状态,提高了核心混凝土抗压承载力,并且由于核心混凝土支撑,限制了外包钢管的局部屈曲,从而使钢管混凝土具有承载力高,塑性和韧性好,耐火性能和经济效益好等优点,还具有省工省料、施工速度快等优越的施工性能。

因而钢管混凝土适应了现代土木工程结构向大跨、高耸、重载发展的趋势,并且符合现代化施工技术和工业化制造要求,发展前景广阔。

本课题提出了一种新的结构构件形式:钢管橡胶混凝土柱,其能充分利用橡胶的粘弹性耗能性能及钢管混凝土优良的变形性能。

设有钢管橡胶混凝土柱的框架结构在地震时,既能满足竖向承载力及变形要求,又能在吸收大量能量。

既提高了结构构件的性能,又能合理利用废旧橡胶。

本课题具有发展生态、绿色环保等优点,实现建筑、资源、环境可持续发展。

在罕遇地震作用下,建筑结构难以避免的会进入塑性阶段。

人们已经意识到合理的结构屈服机制对结构抗震具有重要意义。

从保证结构整体抗震性能角度出发,只要最终能使结构形成整体型屈服机制,可不必受框架节点满足“强柱弱梁”条件的限制。

河野昭彦、徐培蓁针对钢管混凝土结构提出了允许部分柱屈服的混合机制型框架结构设计理论。

允许屈服的柱采用钢管橡胶混凝土,可利用内填的橡胶颗粒的弹塑性变形充分耗能,从而提高结构的抗震性能。

2、国内外研究现状国内外学者在对Conctete Filled Steel Tube(即钢管混凝土,以下简称CFT)构件的工作机理和力学性能研究方面已取得一系列重要成果,自上一世纪六十年代由前苏联引入我国以来,也取得了大量的研究成果,在我国得到广泛的应用。

在CFT结构的基本理论研究方面,钟善桐[1]提出了“钢管混凝土统一理论”,把CFT 视为统一体,它的工作性能随着材料的物理参数,统一体的几何参数和截面形式,以及应力状态的改变而改变。

变化是连续的,相关的,计算是统一的;在CFT结构的静力性能研究,建立了基于统一理论的CFT轴压构件、弯曲构件、偏压构件等的设计方法和计算公式,并且在圆钢管、方钢管和矩形钢管混凝土构件等方面都取得了相应的成果。

在CFT柱的抗震性能研究方面,1923年日本关西地震后,人们发现CFT结构在该次地震中没有明显破坏,1995年阪神地震后,CFT结构更显示了其抗震优越性,研究者对CFT柱的抗震性能进行了大量的实验研究,但目前对于CFT整体结构抗震性能的研究还较少。

河野昭彦、徐培蓁等提出了一种有别于传统的梁铰屈服机制的新型屈服机制形式-混合屈服机制。

通过弹塑性时程分析,提出了形成整体性屈服机制所需的最小层间柱梁强度比,研究了屈服柱的损伤评价,从而放松了框架结构节点柱梁强度比的要求。

在橡胶混凝土材料性能研究方面,国内外学者也取得了一系列重要成果。

自上世纪九十年代橡胶应用到土木工程中以来,橡胶混凝土力学性能研究方面取得大量研究成果,并得到广泛应用。

在弹性橡胶混凝土压、弯变形性能试验研究方面,王婧一对普通混凝土、橡胶混凝土及橡胶纤维混凝土进行了单轴受压及四点弯曲荷载作用下变形性能的试验研究,得到了各组混凝土的单轴受压应力一应变全曲线及弯曲荷载作用下的荷载一挠度曲线,确定橡胶及纤维的掺人大大提高了普通水泥混凝土的韧性及变性性能。

王涛,洪锦祥等研究了80目橡胶粉在四种掺量(0、30、6O、90 kg/m3 )下混凝土的拌合物性能、强度、弹性模量和冻融耐久性,确定了橡胶混凝土的力学性能衰减幅度的大小关系:抗压强度损失>轴心抗压强度损失>抗压弹性模量损失>弯拉弹性模量损失>弯拉强度损失。

橡胶粉能增加混凝土的韧性,其掺量越大,混凝土的韧性越好。

国内尚未将钢管与橡胶混凝土两种材料组合到一起形成钢管橡胶混凝土的相关研究。

本项目拟通过研究,确定约束橡胶混凝土的本构关系,提出不同橡胶掺量对约束橡胶混凝土的本构关系的影响,建立约束橡胶混凝土本构特征参数方程;研究钢管橡胶混凝土柱的轴心受压性能,钢管橡胶混凝土柱受轴心压力作用,直至试件破坏研究钢管橡胶混凝土轴心受压时的工作机理,研究钢管橡胶混凝土的受压承载力性能;研究低周反复荷载作用下钢管橡胶混凝土柱的力学性能。

在一定轴力作用下,对钢管橡胶混凝土柱进行水平反复加载,考察其抗震性能及耗能性能。

结合试验结果,利用计算机数值模拟,考察不同材料强度、不同钢管幅厚比、不同橡胶掺量对钢管橡胶混凝土柱抗震性能的影响,综合考虑柱承载力及耗能效果,提出合理的钢管橡胶混凝土柱的设计参数,以便于钢管橡胶混凝土柱的应用推广。

3、本项目的创新之处本项目首次将钢管与橡胶混凝土两种不同的构件结合到一起,提出了一种新的结构构件形式:钢管橡胶混凝土柱,其能充分利用橡胶的粘弹性耗能性能及钢管混凝土优良的变形性能。

既能利用橡胶制造业的废旧橡胶,又能提高结构构件的力学性能。

这种新型结构符合我国可持续发展的需求,生态环境得到改善,资源利用效率显著提高,促进人与自然的协调和谐发展。

钢管橡胶混凝土柱可提高结构的耗能能力进而提高结构的抗震性能,从而减小结构在地震中的损伤,以避免人员伤亡损失,最大限度的节约工程造价成本,前景广阔。

实验:1)约束混凝土本构关系试验。

试验原料:水泥:P.O 32.5R水泥砂:中粗河沙,连续级配,细度模数2.80,表观密度2587kg/m3,性能良好石子:5-25mm碎石,连续粒径,级配合格。

外加剂:早强高效减水剂胶粒:0.1-5mm连续级配胶粒,表观你读1220 kg/m3水:自来水。

根据JGJ55-2000普通混凝土配合比设计规程[S],计算出初步配合比,试拌调整,得出基准配合比,在此基础上,经7天龄期的强度检验,确定各组混凝土配合比。

混凝土基准试件按m(水泥):m(砂):m(石):m(水)=1:2.1:2.5:0.4进行配制,掺入的废旧轮胎胶粒掺合物分别以0%、20%、25%、30%的体积替代砂。

参考组(0%组,即砂不被替代)的设计强度等级为C35。

搅拌,装入150 mm×150 mm×300mm(幅厚比D/T=60、50、40)的钢管中成型,自然养护至规定龄期。

将试件从养护室取出后进行试验。

首先将试件表面擦干净。

将试件安放在试验机的下压板上,试件的中心与试验机的中心对准,开动试验机,当上压板与试件接近时,调整球座,使接触均衡。

所有试件均以11.25kN/s一18kN/s的加荷速度均匀加载,试件接近破坏开始急剧变形时,停止调整试验机油门,直至破坏,并记录破坏荷载。

以确定约束橡胶混凝土的本构关系。

2)钢管橡胶混凝土柱的轴心受压性能试验。

计划在500t压力机上进行一次性压缩实验,采用平板铰进行加载,试件上端通过一块厚钢垫板和试验机的顶板相接。

试验设备包括:四立柱500t液压式压力试验机、动态及静态应力应变采集箱、位移传感器、250t力传感器、千分表和计算机。

先在试验机上撒一层细沙,将试件直接放置在试验机上,进行几何对中(使试件的几何中心与试验机的上下加荷板几何中心基本重合),同时在试件上端放置一块厚垫板;在不超过试件预计承载力30%以内的范围内分级加载进行物理对中,即通过观测四个面千分表读数是否均匀变化,数值增长速度是否同步,差异是否足够小等,相应的对试件位置进行微调,使得试件的物理中心轴线与试验机的几何中心连线基本重合。

在此过程中,监控各个试验设备以及应变片是否正常工作,同时可以消除钢管混凝土端部混凝土不密实带来的误差,用数据采集箱实时采集荷载、应变及位移。

以上一切就绪后,进行正式进行轴压试验。

试验采用分级加载制,弹性范围内每级荷载为预计极限荷载的1/10左右,当钢管屈曲后每级荷载约为预计极限荷载的1/15以内,每级荷载的持荷时间约为2分钟。

当接近破坏时慢速连续加载,同时连续记录各级荷载所对应的变形值,直至试件最终破坏时停止试验。

图2.1钢管混凝土柱加载装置示意图1)研究约束橡胶混凝土的本构关系韩林海参考国内外400多个钢管混凝土轴压短试件试验结果整理分析及通过对大量钢管混凝土轴压短试件试验结果的验算,在充分考虑约束效应系数ξ影响的基础上,提出了核心混凝土的应力(c σ)-应变(c ε)关系,建立了方钢管混凝土模型。

本课题将参考韩林海提出的方钢管混凝土柱核心混凝土的应力(c σ)-应变(c ε)关系模型建立钢管橡胶混凝土柱核心混凝土的应力(c σ)-应变(c ε)关系模型。

在钢管橡胶混凝土中,以橡胶颗粒取代20%、25%、30%体积的细骨料制备约束混凝土,制作钢管橡胶混凝土短柱试件。

通过钢管橡胶混凝土短柱试件的受压试验,得到橡胶混凝土材料在约束条件下的应力-应变曲线,研究不同橡胶掺量及不同幅厚比对约束橡胶混凝土的本构关系的影响,建立约束橡胶混凝土本构特征参数方程。

2)钢管橡胶混凝土柱的轴心受压性能根据1)试验确定的约束橡胶混凝土的本构关系,通过数值模拟计算分析方钢管橡胶混凝土柱的轴心受压承载力。

以橡胶掺量及钢管宽厚比为试验参数,对钢管橡胶混凝土柱进行轴压试验,参考方钢管混凝土柱承载力计算公式,分析不同橡胶掺量对钢管橡胶混凝土柱承载能力的影响,确定方钢管橡胶混凝土柱的受压承载力。